1911-1919

© 2022 Centauria Editore srl – Milano

Publisher Balthazar Pagani

Per i testi

© Paolo Mieli

© Francesco Cundari

Per le illustrazioni

© Ivan Canu

Graphic design

PEPE nymi

Proprietà artistica letteraria riservata per tutti i Paesi.

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Prima edizione giugno 2022

Isbn 9788869214714

1911-1919

illustrazioni di

La catastrofe

Sonnambuli, geni e sinistri scricchiolii 11

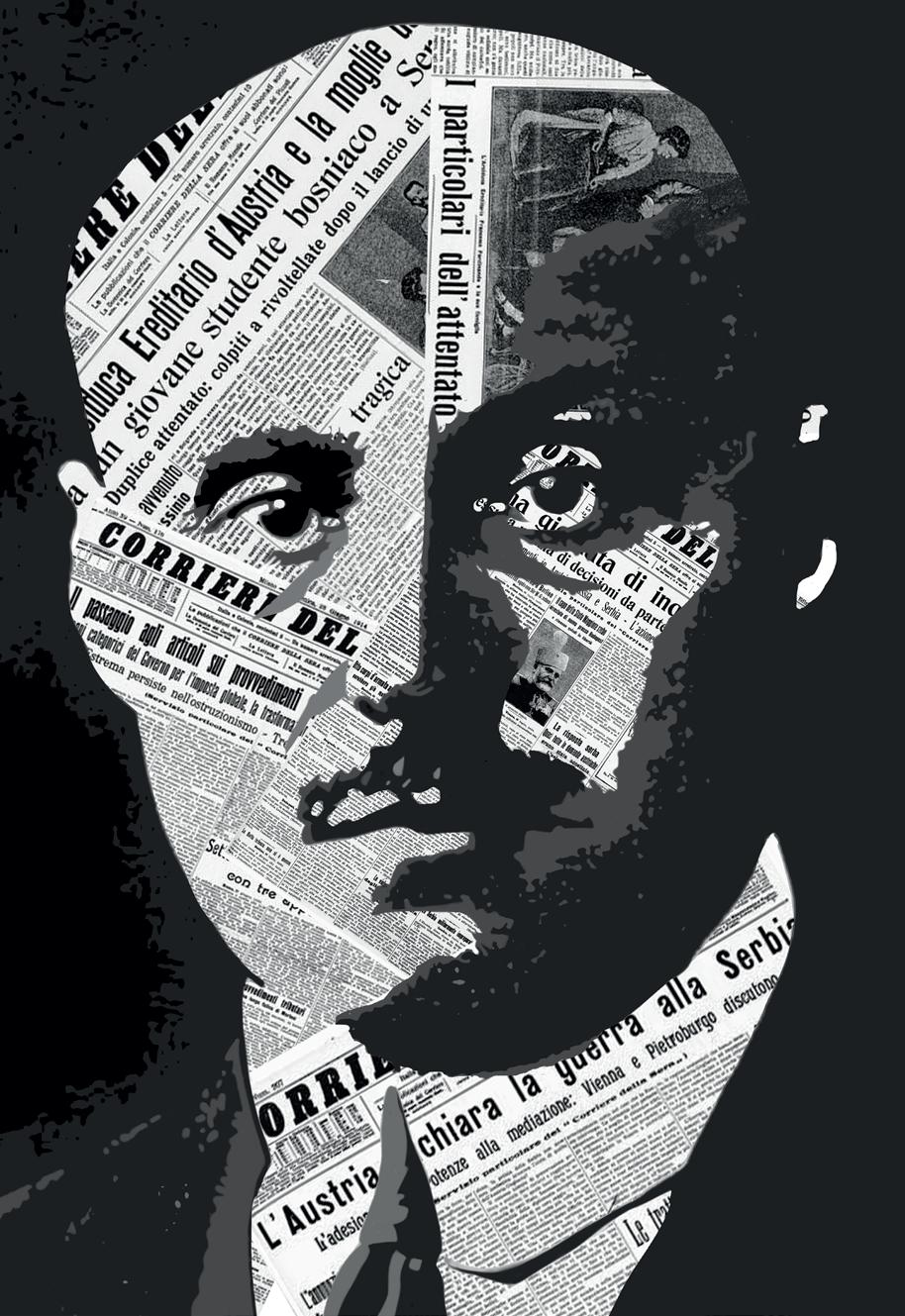

Dietro lo sparo di Sarajevo:

Gavrilo Princip e gli altri 15

I giorni che resero normale l’orrore 24

Il prezzo del conflitto 34

Il problema storico della colpa 42

cronologia 51

50 RITRATTI

Luigi Albertini 67

Giovanni Amendola 69

Francesco Baracca 71

Luigi Barzini 73

Cesare Battisti 75

Benedetto XV 77

Maria Bergamas 79

Leonida Bissolati 81

Ivanoe Bonomi 83

Bruno Buozzi 85

Luigi Cadorna 87

Luigi Capello 89

Filippo Corridoni 91

Alfredo Dallolio 93

Gabriele D’Annunzio 95

Ludovico D’Aragona 97

Alceste De Ambris 99

Grazia Deledda 101

Cesare De Lollis 103

Gaetano

Nazario

Arrigo

Scipio

Armando Diaz 105 Giulio

Come il mondo precipitò nella guerra

Non è sempre agevole ricostruire successivamente e con sufficiente obiettività le percezioni che i contemporanei ebbero dei grandi eventi storici cui si trovarono ad assistere (o a partecipare). Alla vigilia della Prima guerra mondiale si ha però l’impressione che le classi dirigenti europee fossero davvero composte da sonnambuli. «Apparentemente vigili e però non in grado di vedere, tormentati dagli incubi ma ciechi di fronte alla realtà dell’orrore che stavano per portare nel mondo», come ha scritto Christopher Clark nel suo ampio studio sulle origini del conflitto: I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande guerra (Laterza).

Eppure questi sonnambuli avevano dato vita a un mondo unico, pieno di talenti e per certi versi magico. È quel che ha provato a dimostrare lo storico dell’arte Florian Illies in un altro magnifico libro: 1913. L’anno prima della tempesta (Marsilio).

Che cosa ha avuto di particolare quell’anno, l’ultimo prima dello scoppio della guerra? Semplice: l’Europa si è riempita di personalità ineguagliabili. Una concentrazione incredibile, occasione di incontri, coincidenze e relazioni imprevedibili.

Nel gennaio del 1913 è probabile che a Vienna l’esiliato Iosif Stalin e Adolf Hitler si siano sfiorati mentre passeggiavano, come era loro abitudine, nel parco di Schönbrunn. Sempre a Vienna, in febbraio, Stalin e Trockij si incontrano per la prima volta, proprio nel momento in cui a Barcellona nasce Jaime Ramón Mercader, il sicario che ucciderà Trockij per conto di Stalin. In quegli stessi giorni Lenin scrive a Maksim Gor’kij: «Una guerra fra Austria e Russia potrebbe essere molto utile alla rivoluzione nell’Europa occidentale; solo è difficile immaginare che Francesco Giuseppe e lo zar Nicola vogliano farci questo piacere».

Il 1913 è l’anno in cui a Monaco Oswald Spengler, suggestionato dal naufragio del Titanic, avvenuto l’anno prima, inizia a scrivere Il tramonto dell’Occidente. È l’anno in cui Pablo Picasso e Georges Braque passano al «cubismo sintetico». E anche quello della definitiva rottura tra Sigmund Freud e Carl Gustav Jung («Le propongo di cessare completamente i nostri rapporti privati; io non ci perdo nulla, perché ormai da lungo tempo ero legato a Lei soltanto dal filo sottile delle delusioni» scrive in gennaio il maestro all’allievo).

La stagione in cui, oltre a Freud, a Vienna davano eccezionale prova di sé Arthur Schnitzler, Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos, Karl Kraus, Otto Wagner, Hugo von Hofmannsthal, Ludwig Wittgenstein, Georg Trakl, Arnold Schönberg, Oscar Kokoschka. Tra loro si stabilisce una rete di curiose interrelazioni. Che ingloba Robert Musil, a cui un medico diagnostica «chiari segni di nevrastenia» («Ma quella che nel 1913 diventa malattia mentale» annota nel proprio diario l’autore dei Turbamenti del giovane Törless parlando di Dante Alighieri, «nel Duecento potrebbe essere stata considerata una semplice manifestazione di eccentricità»).

La rete si estende anche fuori da Vienna. A Praga ci sono un altro nevrastenico eccellente, Franz Kafka («Voglio curarmi mediante il lavoro» scrive all’amico Max Brod), e Albert Einstein, che lascerà la città alla fine del ’12. A Berna Hermann Hesse. In Inghilterra Virginia Woolf, che nel pieno di una depressione porta a termine La crociera (fino al 1929 ne venderà solo 479 copie). In Germania Thomas Mann, a Parigi Rainer Maria Rilke. Marcel Proust pubblica il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto («La vita è troppo breve e Proust troppo lungo» lo stronca Anatole

France). E ancora a Berlino George Grosz, a Monaco Vasilij Kandinskij, che stringe amicizia con Paul Klee, nella capitale francese Robert Delaunay, František Kupka e Marcel Duchamp, in Russia Kazimir Malevič, in Olanda Piet Mondrian.

Il 1913 è l’anno in cui Albert Schweitzer vende tutti i suoi beni e si trasferisce in Africa. Walter Gropius pubblica i Progressi della moderna architettura industriale. Igor’ Stravinskij festeggia la prima di Le sacre du printemps. Max Weber conia l’espressione «disincantamento del mondo». Edmund Husserl dà alle stampe Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Ludwig Mies van der Rohe apre il suo studio di architettura a Berlino. Di nuovo a Parigi André Gide, Igor’ Stravinskij e Jean Cocteau assistono assieme alle prove del balletto di Nižinskij su coreografie di Djagilev e musica di Claude Debussy: litigano con gli artisti perché definiscono lo spartito «esile» e il costume del ballerino «effeminato e ridicolo». Alla prima assiste Gabriele D’Annunzio, giunto in Francia per fuggire dai creditori italiani. Giorgio de Chirico dipinge Piazza d’Italia. Frank Wedekind si rifugia a Roma dopo il divieto di mettere in scena Lulu («Ma se ci si vuole divertire, meglio andare a Parigi» scrive alla moglie Tilly).

Verso la fine dell’anno tutto si fa più cupo. Carl Schmitt prende nota di una intenzione suicida. «A nessuno importa niente, a nessuno importa di me, a me non importa di nessuno» scrive. Walther Rathenau dedica il suo libro Meccanica dello spirito alle «nuove generazioni». Il 20 novembre Kafka annota nel suo diario: «Al cinematografo. Ho pianto». Il 15 dicembre Ezra Pound scrive a un James Joyce pressoché sconosciuto e povero in canna per chiedergli qualcosa da pubblicare. «Egregio Signore, stando a quanto mi dice Yeats, potrei quasi pensare che io e Lei siamo accomunati da qualche avversione» gli dice. Poche settimane dopo Joyce gli invia Ritratto dell’artista da giovane e Gente di Dublino. Il 31 dicembre Arthur Schnitzler confida al proprio taccuino di aver finito di dettare la novella Follia, di aver letto un libro di Ricarda Huch sulla guerra in Germania (quella del 1870) e di aver trascorso una «giornata molto nervosa».

Il ritratto che Florian Illies traccia dell’ultimo anno di pace è davvero fuori dal comune. Decine, centinaia di storie offrono il quadro di un concentrato di geni (e qui ne abbiamo tralasciati moltissimi) probabilmente unico nella

storia dell’umanità. Geni che si affacciarono al 1914 con qualche presentimento di quel che stava per accadere. Anche se tutti lo percepivano come qualcosa di individuale che atteneva alla sfera della melanconia, di un qualche turbamento del proprio sistema nervoso. Così come i loro governanti. Tanto che, quando poi scoppiò la guerra, le classi dirigenti fecero fatica ad accorgersi di quel che stava davvero succedendo. Qualcuno, come il corrispondente del «Times» Henry Wickham Steed, dirà poi – ricorda Christopher Clark – d’aver avvertito lo scricchiolio. In una lettera del 1954, Wickham Steed scriverà al direttore del «Times Literary Supplement» che, quando nel 1913 aveva lasciato l’Impero austroungarico, aveva «sentito» che «stava scappando da un edificio destinato alla fine» (ma nel ’13 aveva scritto tutt’altro, e cioè che «in dieci anni di osservazione e di esperienza» non aveva percepito «nessuna ragione sufficiente» per cui la monarchia asburgica «non dovesse mantenere il suo legittimo posto nella comunità europea»).

All’epoca dello scoppio della guerra la consapevolezza di quanto stava per accadere era dunque assai scarsa. Tant’è che, nota Clark, in Francia la notizia di Sarajevo venne di fatto scalzata dalle prime pagine dei giornali dallo «scandalo Caillaux».

In marzo Madame Caillaux, moglie dell’ex primo ministro Joseph Caillaux, era entrata nell’ufficio del direttore del «Figaro», Gaston Calmette (l’amico cui Proust aveva dedicato il primo volume della Recherche), e gli aveva sparato sei colpi. Il movente del delitto era, a detta della donna, la campagna che il quotidiano aveva condotto contro suo marito, pubblicando fra l’altro le lettere d’amore che la signora aveva scritto al futuro coniuge quando lui era ancora sposato con la prima moglie. Il processo avrebbe dovuto aprirsi il 20 luglio «e l’interesse del pubblico per questa vicenda, che univa uno scandalo a sfondo sessuale e un “crime passionnel” commesso da una donna molto in vista nella vita pubblica francese, fu naturalmente immenso».

Ancora il 29 luglio, l’importante «Le Temps» dedicò all’assoluzione di Madame Caillaux (decretata in base alla tesi secondo cui «la provocazione era un elemento tale da giustificare il delitto») un rilievo doppio rispetto a quello riservato alla crisi che di lì a qualche giorno avrebbe trascinato in guerra l’intera Europa.

A parziale giustificazione dell’inconsapevolezza dei contemporanei, bisogna anche dire che l’arciduca Francesco Ferdinando, assassinato da Gavrilo Princip il 28 giugno 1914, non era certo il primo uomo di Stato a venire ucciso in quel modo.

Nei vent’anni precedenti, la stessa sorte era toccata al presidente della Repubblica francese, Marie François Sadi Carnot, assassinato dall’anarchico italiano Sante Caserio nel 1894; allo scià di Persia, Nasser al-Din, ucciso in un attentato nel 1896; al presidente dell’Uruguay, Juan Idiarte Borda, e al primo ministro spagnolo, Antonio Cánovas del Castillo (anche quest’ultimo, peraltro, per mano di un anarchico italiano: Michele Angiolillo), nel 1897; al presidente del Guatemala, José María Reina Barrios, e all’imperatrice d’Austria, Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, nel 1898; al presidente della Repubblica dominicana, Ulises Heureaux, nel 1899; al re d’Italia Umberto I, assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci, dopo essere già scampato a diversi altri attentati, nel 1900; al presidente degli Stati Uniti, William McKinley, anche lui vittima di un anarchico, questa volta però di origini polacche, nel 1901; al re e alla regina di Serbia, Alessandro I e Draga Obrenović, uccisi da una congiura di militari nel 1903; al primo ministro greco, Theodōros Dīligiannīs, nel 1905; ai primi ministri di Bulgaria e Persia nel 1907; al primo ministro egiziano nel 1910; al primo ministro russo nel 1911; al primo ministro spagnolo (un altro, ovviamente) nel 1912; al presidente del Messico e al re di Grecia nel 1913. A rendere diverso il caso dell’assassinio di Francesco Ferdinando, però,

non è solo quello che accadde dopo – come tutti sanno: lo scoppio della Prima guerra mondiale – ma anche quanto era avvenuto negli anni precedenti. Per ritrovare il filo degli avvenimenti bisogna cominciare dall’annessione della Bosnia-Erzegovina, nel 1908. Tre anni dopo, nel 1911, non per niente, viene fondata l’associazione terroristica antiaustriaca Unione o morte, più conosciuta come la Mano nera, cui si richiamava anche il movimento Giovane Bosnia del diciannovenne Gavrilo Princip (nonché gli ufficiali che avevano ucciso i reali di Serbia nel 1903). Insomma, come ha scritto uno dei maggiori storici del ventesimo secolo, Johan Huizinga, «la povera Europa si avviava verso la prima guerra mondiale come un’automobile sgangherata in mano di un conducente ubriaco per una strada tutta buche e cunette».

Eppure, bisogna ripeterlo, non era questa l’impressione dei contemporanei. Al contrario. Rievocando quei giorni, Stefan Zweig scriverà: «Non si temevano ricadute barbariche come le guerre tra popoli europei, così come non si credeva più alle streghe e ai fantasmi; i nostri padri erano tenacemente compenetrati dalla fede nella irresistibile forza conciliatrice della tolleranza. Lealmente credevamo che i confini e le divergenze esistenti tra le nazioni o le confessioni religiose avrebbero finito per sciogliersi in un comune senso di umanità, concedendo così a tutti la pace e la sicurezza, i beni supremi».

In Italia, quell’equilibrio apparentemente immutabile comincia a incrinarsi proprio nel 1908, lo stesso anno dell’annessione della Bosnia, con un’ondata di agitazioni studentesche a carattere irredentista che si conclude, a fine anno, con un moto di solidarietà e di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma che aveva appena devastato la costa della Sicilia orientale e quella calabrese.

Come ha ben messo in evidenza John Dickie in Una catastrofe patriottica. 1908: il terremoto di Messina (Laterza), quegli aiuti si inserivano in uno schema retorico che proponeva uno stretto parallelismo tra la tragedia naturale e la guerra. Schema che, di lì a breve, avrebbe avuto occasione di ripresentarsi per l’aggressione coloniale alla Libia, nel 1911, e poi per l’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, nel 1915.

Ma è proprio nel 1908 che tutto si mette in moto, come spiega Catia Papa

in L’Italia giovane dall’Unità al fascismo (Laterza). L’occasione che diede il là al movimento fu il pellegrinaggio studentesco alla tomba di Giosuè Carducci in un fine settimana di metà febbraio, nel primo anniversario della morte del poeta. «Dimenticate o rimosse le contestazioni degli studenti bolognesi a Carducci del 1891, quando la sua adesione alla politica crispina aveva generato un autentico tumulto nell’Ateneo emiliano» scrive Papa, «l’Associazione degli studenti milanesi redasse un manifesto, pubblicato su “L’Azione studentesca”, nel quale celebrava il “Maestro che insegnò la religione della Patria e del Dovere”, invitando tutti gli studenti ad andare a deporre una corona di fiori sulla tomba eretta ad “Altare della Patria”.»

L’irredentismo, Carducci e Messina erano in realtà poco più che pretesti per dar sfogo a una rivolta dei figli contro i padri appartenenti alla «generazione di mezzo» (di mezzo tra quella che aveva fatto l’Italia e quella che avrebbe combattuto nella Prima guerra mondiale) accusati di essere privi di ideali e inadatti a raccogliere le bandiere affidate loro dai genitori del Risorgimento.

All’inizio del Novecento in molti Paesi europei si diffusero associazioni promosse e gestite per dare un orizzonte ideale agli adolescenti. La più famosa fu quella tedesca dei Wandervögel («uccelli migratori») che George Mosse nelle Origini culturali del Terzo Reich (il Saggiatore) ha definito «il simbolo della rivolta delle nuove generazioni contro la vecchia». Winfried Mogge, che se n’è approfonditamente occupato con I Wandervögel: una generazione perduta (Socrates), ha messo in evidenza come nell’estate del 1914 molti ragazzi appartenenti a questa associazione risposero volontariamente e con entusiasmo all’appello della patria in guerra, immolandosi a migliaia nei campi di Langemark, la cittadina delle Fiandre teatro della prima grande battaglia seguita all’invasione tedesca del Belgio. Anche da noi le cose avevano cominciato a muoversi già da molto tempo. Nel marzo del 1901 molte comunità universitarie italiane erano andate in piazza per attestare solidarietà al movimento studentesco russo violentemente represso dalla polizia zarista. A Roma in quattrocento si danno appuntamento alla Sapienza per votare un ordine del giorno di protesta contro il regime di San Pietroburgo e chiamare tutti gli atenei del Regno alla mobilitazione. Altre manifestazioni si svolgono a giugno per chiedere la proroga

della sessione di esami a favore degli studenti che hanno partecipato ai cortei di marzo. Contro di loro scendono in campo gli studenti socialisti, i quali si pongono in contrapposizione al «volgarissimo contegno di quei giovani universitari che hanno cercato di affermare un loro particolare interesse in modo tanto indecoroso». Alla fine di quello stesso 1901 il socialista Enrico Ferri, docente di diritto nell’ateneo romano, pronuncia alla Camera un discorso che gli studenti nazionalisti giudicano «offensivo dell’onore nazionale». In vista della ripresa delle lezioni di Ferri, nel gennaio del 1902, il circolo universitario monarchico fa circolare appelli affinché gli studenti facciano valere le loro ragioni contro il professore. Il rettore rinvia l’inizio del corso ma sostenitori e detrattori di Ferri si affrontano più volte, anche in modo violento, finché il rettore decide di chiudere l’università e di farla piantonare dai carabinieri. Segno che qualcosa stava cambiando. Fu in quel clima che nacque, a opera di Efisio Giglio Tos, uno dei più importanti sodalizi studenteschi dell’epoca: i Corda fratres, il cui primo congresso si tenne a Roma nell’aprile del 1902, alla presenza del ministro dell’Istru zione, Nunzio Nasi, nonché di molti professori e rettori. «In assenza di un movimento giovanile di contestazione dell’autoritarismo paterno e degli adulti in genere in famiglia o tra le aule scolastiche» scrive Papa, «la retorica generazionale rappresentò uno strumento di promozione sociale e politica di un’élite intellettuale che seppe fare dell’Italia una patria d’elezione del “ribellismo giovanile” a fini patriottici.» Dopo la guerra di Libia che pure, riferisce Papa, viene parzialmente criticata da questi patrioti perché (essendo «fatalmente inutile») avrebbe potuto distrarre dagli obiettivi dell’irredentismo, si afferma una nuova identità di questo movimento giovanile. Dai circoli alle piazze, durante la mobilitazione per la «vera guerra» dell’Italia (quella per Trento e Trieste), «l’immagine dell’élite studentesca custode e garante delle tradizioni nazionali, il culto della patria come fattore identitario, quindi ancora l’etica e l’estetica del sacrificio poterono più di qualsiasi distinzione partitica». L’unità delle varie anime dell’interventismo italiano «fu sperimentata con successo in primo luogo nel mondo studentesco, ancora una volta sotto l’egida delle società nazionali, largamente egemonizzate dai nazionalisti ma formalmente apolitiche e tradizionalmente votate a far da cerniera tra sensibilità patriottiche anche divergenti».

È il contesto di «rivolta giovanile» nel quale a opera di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini nascono il «Leonardo» e poco dopo «Il Regno», il primo periodico nazionalista italiano ideato assieme a Enrico Corradini e ad alcuni esponenti dei Giovani liberali di Giovanni Borelli. È il momento di Filippo Tommaso Marinetti e dei futuristi, di cui ha efficacemente trattato Emilio Gentile in La nostra sfida alle stelle (Laterza), che glorificavano la giovinezza come principio guida della storia con tanto di esaltazione della guerra quale «rito di iniziazione primitivo e necessario di una gioventù votata alla grandezza nazionale».

Altre e più importanti riviste furono «La Voce» dello stesso Prezzolini e «Lacerba» di Papini e Ardengo Soffici, che si proponevano di rifondare l’Italia sotto la guida di «minoranze coscienti e volitive», capaci di orientare le masse. «Percepirsi parte di una generazione, rivendicare il primato sociale dell’intellettuale e autocandidarsi alla leadership culturale e politica del Paese erano in sostanza tre momenti di un’unica partitura.» Partitura destinata a riproporsi più volte nel corso del Novecento.

Nel 1914 e 1915 la piazza interventista italiana venne «animata da questi giovani ormai trentenni e dai loro fratelli minori, dagli studenti universitari e secondari». Come hanno più volte messo in luce Mario Isnenghi e Silvio Lanaro, forte di un clima culturale e politico ampiamente dissodato, il «codice generazionale assorbì larga parte della propaganda per l’entrata in guerra dell’Italia». La guerra, scrive Papa, «come impeto di eroismo giovanile, come occasione di rigenerazione del “corpo” nazionale infiacchito da un ceto dirigente senile e da egoistiche tensioni sociali, come opportunità per far saltare i vecchi equilibri di potere e promuovere l’ascesa di nuove e virili aristocrazie nazionali». La guerra «nobile voluta dai giovani, per un’Italia destinata a nuova grandezza, contro la guerra ignobile delle classi che nei decenni precedenti aveva rischiato di logorare l’organismo nazionale». Tanto più che quelle guerre erano state perse.

In un saggio dedicato alle «radiose giornate» del ’15 (pubblicato dal Mulino nel volume a più voci Miti e storia dell’Italia unita) Giovanni Sabbatucci ha ben spiegato come questa «piazza» giovanile esercitò una pesante pressione sulle scelte della classe dirigente, al fine di determinare la nostra entrata in guerra a fianco dell’Intesa, «o meglio di impedire che la decisione in

tal senso, già presa dai responsabili della politica estera italiana (Salandra, Sonnino, Vittorio Emanuele III), ufficialmente sancita il 26 aprile dalla firma (peraltro segreta) del Patto di Londra, potesse essere sconfessata da un pronunciamento in senso contrario della Camera elettiva». Democratici intemerati come Bissolati e Salvemini, osserva Sabbatucci, non seppero riconoscere «le valenze antidemocratiche (oltre che antiliberali) implicite in una mobilitazione diretta contro il primo Parlamento eletto in Italia a suffragio (quasi) universale maschile». Personalità di grande spessore civile non avvertirono l’esigenza di dissociarsi dagli «aspetti più beceri e più violenti della campagna interventista»: dalla «ripetuta minaccia (a volte attuata) di passare a vie di fatto contro gli avversari alla denuncia isterica delle presunte infiltrazioni tedesche nel mondo dell’economia e della cultura (compresa la campagna, di sapore razzista, contro le “mogli tedesche”), agli insulti distribuiti a piene mani contro la “falsa” rappresentanza elettiva». È in quel momento che nascono l’idea della «contrapposizione di un paese rea le supposto buono a una rappresentanza giudicata falsa e corrotta», «l’attribuzione alla propria parte del ruolo di autentico interprete degli interessi nazionali», «la rivendicazione della guida del paese alle minoranze eroiche e alle autodesignatesi élite consapevoli».

Sono temi, questi, messi molto bene a fuoco da un altro libro pubblicato dal Mulino: Di padre in figlio. La generazione del 1915 di Elena Papadia. Che quella di cui stiamo parlando sia una generazione esistita come tale è dimostrato dal fatto che essa, ha scritto Papadia, «soddisfa tutti i criteri chiamati in causa di volta in volta per definire un’identità generazionale»: ebbe «una forte coscienza di sé, instaurò un rapporto dialettico/antagonistico con la generazione precedente (e si autoinvestì dunque, letteralmente, di un compito di rigenerazione), si costruì attorno a un evento specifico e per di più altamente perturbante, in grado cioè di interrompere con uno stacco netto il lento fluire degli eventi».

La mobilitazione di questi giovani «espresse un rifiuto violento del mondo ereditato dai propri padri (i “figli dei liberatori”, ovvero degli eroi del Risorgimento) che appariva corrotto da mercanti e politicanti, estenuato dalla perdita di ogni slancio vitale, dominato dalla gelida logica delle “cose”».

Giovanni Giolitti (grande statista ma, all’epoca, sottoposto a una campagna

ostracizzante: «male nazionale», lo definì Adolfo Omodeo, «ministro della malavita», lo bollò Gaetano Salvemini) fu eretto a simbolo della generazione dei «figli dei liberatori», dimostratasi «indegna dei propri padri», talché toccava adesso ai ventenni il compito di «redimere la mediocrità della generazione di mezzo, rinnovando appena possibile i fasti della nazione». Di qui «la sovrapposizione continuamente ribadita, anche negli anni del primo dopoguerra, tra i caduti del ’15-’18 e i martiri e i volontari del Risorgimento che stringeva esplicitamente il nesso tra nonni e nipoti, i quali, diventati “fratelli” nel nome delle comuni idealità e della loro giovinezza, rendevano la posizione della generazione di mezzo sempre più pericolante».

Fu nel maggio del 1915 – quando i movimenti giovanili scesero in piazza per imporre l’entrata in guerra – che la «generazione dei figli» occupò definitivamente la scena. E la occupò, sottolinea Papadia, «con una particolare concezione della democrazia che continuò per un certo tratto a caratterizzare anche il campo dell’antifascismo […]. Democrazia sostantiva e non procedurale, che, in nome di un principio etico superiore, poteva coesistere con il disprezzo del Parlamento, dei partiti e delle maggioranze». E che, soprattutto, «legittimava l’azione di una minoranza virtuosa, convinta di tenere nelle proprie mani il destino della nazione». Del resto tutto può essere ricondotto, secondo Papadia, «al mito di derivazione mazziniana dello Stato nuovo come forma di protesta permanente contro la realtà delle cose che divenne un tratto identitario di lungo periodo del ceto dei colti». La storica mette l’accento sulla «reversibilità ideologica di alcuni elementi costitutivi del mazzinianesimo, reversibilità ampiamente dimostrata dalla fede mazziniana di personaggi di spicco del fascismo e dell’antifascismo, da Giuseppe Bottai a Nello e Carlo Rosselli, da Italo Balbo a Ferruccio Parri, dal Delio Cantimori fascista a quello comunista».

Più volte nella storia del nostro Paese si presenterà una minoranza che si autoinvestirà di una missione salvifica nel nome della quale porsi a contrasto delle maggioranze prodotte dalle elezioni. Minoranze eredi inconsapevoli di quella del 1915, caratterizzata da una notevole «carica antiparlamentare e dall’apologia della violenza quale strumento risolutivo della presunta impasse politico-istituzionale in cui versava il Paese».

La presenza di corpose sezioni giovanili della Trento-Trieste e della Dante

Alighieri, della Corda fratres e della Terza Italia «rese superflua la creazione di veri e propri comitati studenteschi di propaganda interventista». Piuttosto si formarono battaglioni volontari studenteschi più o meno federati alla Sursum corda. Battaglioni «che non avevano e non potevano avere alcuna reale aspettativa di partecipare alle operazioni belliche, appagando piuttosto il desiderio dei giovani studenti di esibire pubblicamente la loro volontà guerriera». Volontà guerriera che andò a sfogarsi «con un uso spregiudicato della violenza» contro i neutralisti e, in particolar modo, i socialisti.

Il tono di questi giovani si configura in queste parole pubblicate sull’«Ora presente» nel gennaio del 1915: «E poi che saremo proprio noi giovani che daremo il sangue per questa guerra lungamente attesa, poi che saremo proprio noi i primi a pagare di persona, si degnino i benpensanti d’Italia di fare qualche inevitabile sacrificio di denaro […]. Se ritorneremo con le gambe sane ci concederemo l’impagabile gusto di indennizzarli a calci nel sedere». E, in quello stesso gennaio, così scriveva «L’appello dei giovani»: voi socialisti «siete guasti e corrosi dal malor civile, non avete più una speranza, avete perduto tutto ciò che significa conquista, ideale, abnegazione, siete diventati dei bruti tuffati nello sterco, come i dannati nella bolgia infernale […]. Quando si arriva a tal punto di pervertimento è consigliabile un bel colpo di rivoltella».

La campagna contro i docenti germanofili e pacifisti reclutò adepti sia nella destra sia nella sinistra dello schieramento interventista. All’università di Roma furono aggrediti i professori Giuseppe Chiovenda e Cesare De Lollis, impedendo a entrambi per giorni e giorni di tenere lezione. Il 20 febbraio 1915 il rettore decise di chiudere La Sapienza per evitare che fosse occupata dagli interventisti. Subito partirono agitazioni in molti atenei e, sei giorni dopo quel divieto, gli studenti, ricostruisce Catia Papa, si ritrovarono a Bologna per protestare contro «quei professori che calpestano gli ideali di grandezza patria». La sera di quel 26 febbraio si riversarono per le strade con intenzioni, a detta del prefetto, «tutt’altro che pacifiche poiché nella maggior parte erano armati di nodosi bastoni che nascondevano sotto i soprabiti».

Le manifestazioni proseguirono fino ad aprile e colpirono ancora De Lollis

e, a Milano, il docente del Regio istituto tecnico superiore (il futuro Politecnico) Max Abraham, indicato da Benito Mussolini come un «nemico» da espellere «con ogni mezzo» dalla comunità accademica italiana. De Lollis decise di reagire e si rivolse alle autorità offrendo la sua versione dell’accaduto: «Improperi, minacce, vie di fatto, nulla mancò […]. Fra quelli dell’uditorio che insorsero a protestare in mio favore e i dimostranti vi furono colluttazioni, dalle quali qualcuno uscì malamente e ben visibilmente contuso». Ma le forze dell’ordine fecero finta di niente e le manifestazioni a lui ostili si intensificarono.

Qualche giorno dopo De Lollis incontrò a Villa Borghese uno dei suoi contestatori e lo schiaffeggiò. Ne scaturirono altre agitazioni. Alcune manifestazioni ebbero come meta l’«Avanti!», la cui sede fu fatta oggetto di una sassaiola. Ai primi di maggio il professor Abraham lasciò «volontariamente» il Regio istituto, ma gli studenti avevano già obiettivi più ambiziosi e a metà mese assalirono Montecitorio riuscendo a imporre la guerra a un Parlamento a maggioranza non interventista.

Una volta che l’Italia fu in guerra le manifestazioni anziché cessare ebbero un’intensificazione. A La Spezia si distinse l’associazione Giovane Italia promossa dal poeta Ettore Cozzani, che incitava i giovani contro la «generazione di mezzo», «parassiti ignobili d’un albero nato dal patimento dei padri e nutrito dal sangue dei fratelli maggiori».

Grande animatore della campagna interventista, con un’accentuazione antipatizzante nei confronti di Giolitti, fu Luigi Albertini, direttore del «Corriere della Sera». Il «Corriere» fu alfiere della campagna interventista ma anche di quella per il cambio di alleanza.

La Triplice alleanza tra gli imperi di Germania e Austria-Ungheria e il Regno d’Italia era stata stipulata a Vienna il 20 maggio 1882 e confermata, pur tra molte difficoltà, cinque volte. La Triplice intesa era nata nel 1907 con l’accordo tra Russia e Inghilterra, la quale era legata alla Francia dall’Entente cordiale del 1904.

Nel frattempo in Italia si era sviluppata una vasta mobilitazione per portare a compimento il disegno risorgimentale, integrata alla vigilia dell’esplosione del conflitto da un forte impegno a passare dal campo della Triplice alleanza a quello della Triplice intesa.

(Salsomaggiore Terme, 1914; Roma, 1988)

Figlio di Augusta Monchi e di Leonardo Albertini, studia giurisprudenza a Bologna, ma nel 1892 il fallimento e poi la morte del padre, ricco imprenditore che gestiva tra l’altro un istituto di credito locale, lo lasciano privo degli agi in cui è cresciuto e responsabile di una numerosa famiglia. Si trasferisce quindi a Torino, dove si laurea nel 1893. La sua formazione economica si deve a Salvatore Cognetti De Martiis, del quale diventa assistente, e al laboratorio di economia politica da lui fondato, dove conosce Luigi Einaudi, che diverrà firma di punta del suo «Corriere della Sera». Al giornale entra nel 1896, non potendosi permettere la carriera accademica, come corrispondente. Quattro anni dopo, il 13 luglio 1900, è nominato direttore. Fa del «Corriere» uno dei quotidiani più influenti d’Europa, con una rete di redattori e inviati di prima qualità, da Luigi Barzini al futuro deputato Giovanni Amendola, e ne apre le pagine alle maggiori personalità della cultura del tempo, come Luigi Pirandello e Gabriele D’Annunzio. Conservatore in politica e liberista in economia, ai liberali contesta soprattutto un atteggiamento remissivo verso i socialisti. È pertanto avversario irriducibile di Giovanni Giolitti, e sostenitore dei suoi rivali, Antonio Salandra e Sidney Sonnino. Nominato senatore nel 1914, guida con il «Corriere» la campagna interventista, e sulle prime condivide con molti liberali un giudizio favorevole del fascismo, proprio come argine ai socialisti. Ma dopo la marcia su Roma, e ancor più dopo l’omicidio Matteotti, ne diviene un fermo oppositore, tanto che Mussolini, nel 1925, lo fa estromettere dal quotidiano. Ritiratosi nella sua tenuta di Torre in Pietra, acquistata grazie alla cospicua liquidazione, si dedica alla stesura di libri di memorie e saggi storici sulle origini della Prima guerra mondiale. Quel conflitto che l’odiato Giolitti avrebbe voluto evitare e da cui tante disgrazie sarebbero venute all’Italia, e in fin dei conti allo stesso Luigi Albertini.

(Napoli, 1882; Cannes, 1926)

Nato a Napoli da una famiglia originaria di Sarno, a quindici anni si iscrive al partito socialista. Dopo appena un anno è già arrestato per avere tentato di impedire la chiusura di una sede, conseguenza della repressione decisa dal governo in seguito ai moti di Milano del 1898. In quello stesso periodo comincia il suo apprendistato giornalistico nel quotidiano del partito radicale, «La Capitale», scrivendo di esoterismo e teosofia, interessi che presto lo avvicineranno alla massoneria. Nel 1907 sposa l’intellettuale lituana Eva Kühn, da cui avrà quattro figli. Dividendosi tra il giornalismo e l’insegnamento della filosofia, collabora con varie riviste, a cominciare dalla «Voce», che nel 1911 contribuisce a spostare su posizioni favorevoli alla guerra di Libia. Tra 1914 e 1915 partecipa attivamente alla campagna interventista, parte volontario e sull’Isonzo si guadagna una medaglia di bronzo. Corrispondente politico da Roma prima per «il Resto del Carlino» e poi per il «Corriere della Sera», nel 1919 è eletto in Parlamento con Democrazia liberale. Sottosegretario alle Finanze con Francesco Saverio Nitti nel 1920 e ministro per le Colonie con Luigi Facta nel 1922, condivide con gran parte dei liberali l’iniziale sottovalutazione del fascismo, ma dopo la marcia su Roma ne diviene strenuo avversario. Nel 1924, dopo l’omicidio Matteotti, fonda quindi l’Unione democratica nazionale ed è tra i leader della secessione aventiniana. All’indomani dell’ennesima aggressione fascista, vicino a Montecatini, Gaetano Salvemini gli scrive: «Tutta la nostra vita rischia di consumarsi in deprecabili felicitazioni per essere stati bastonati ma non uccisi, incarcerati ma non mandati all’ergastolo. La vicenda comincia a diventar monotona». Muore a Cannes, anche in conseguenza di quei colpi, nella stessa clinica dove meno di due mesi prima e per ragioni non dissimili si è spento un altro intellettuale liberale: Piero Gobetti.

(Lugo, 1888; Nervesa, 1918)

Figlio unico del proprietario terriero Enrico Baracca e della contessa Paolina de Biancoli, comincia la carriera militare nel 1907, all’accademia di Modena, nella cavalleria del Regio esercito, per passare all’aviazione nel 1912. Date le sue spiccate doti, particolarmente evidenti nelle manovre acrobatiche, all’entrata in guerra dell’Italia, nel maggio del 1915, è in cima alla lista dei piloti scelti per l’addestramento in Francia. Il 7 aprile 1916 ottiene la sua prima vittoria, costringendo un aereo di ricognizione austroungarico all’atterraggio. Ne seguiranno molte altre (secondo il parere degli studiosi oscillano tra trentatré e trentasei, su sessantatré scontri), riempiendo le pagine dei giornali dell’epoca. Il 1° maggio 1917, insieme con Fulco Ruffo di Calabria, Luigi Olivari, Ferruccio Ranza e altri colleghi di particolare talento, è trasferito alla neonata XCI squadriglia caccia, detta non per caso la Squadriglia degli Assi, di cui un mese dopo assumerà il comando. In quello stesso periodo decide di far dipingere sulla fusoliera dei suoi aerei un cavallo nero impennato, in onore del suo reggimento di appartenenza, Piemonte Reale, il cui stemma raffigurava un cavallo d’argento in campo rosso. Il 7 dicembre 1917 ottiene la sua trentesima vittoria, citata fra le motivazioni della concessione della medaglia d’oro al valor militare che gli viene consegnata il 24 marzo 1918, alla Scala di Milano. Protagonista di molte battaglie nei cieli del Carso, viene abbattuto sulla collina del Montello, il 19 giugno 1918, all’apice della carriera e della popolarità. Qualche anno dopo, racconterà Enzo Ferrari, sarà la stessa madre di Baracca a dirgli: «Metta sulle sue macchine il cavallino rampante del mio figliolo. Le porterà fortuna».

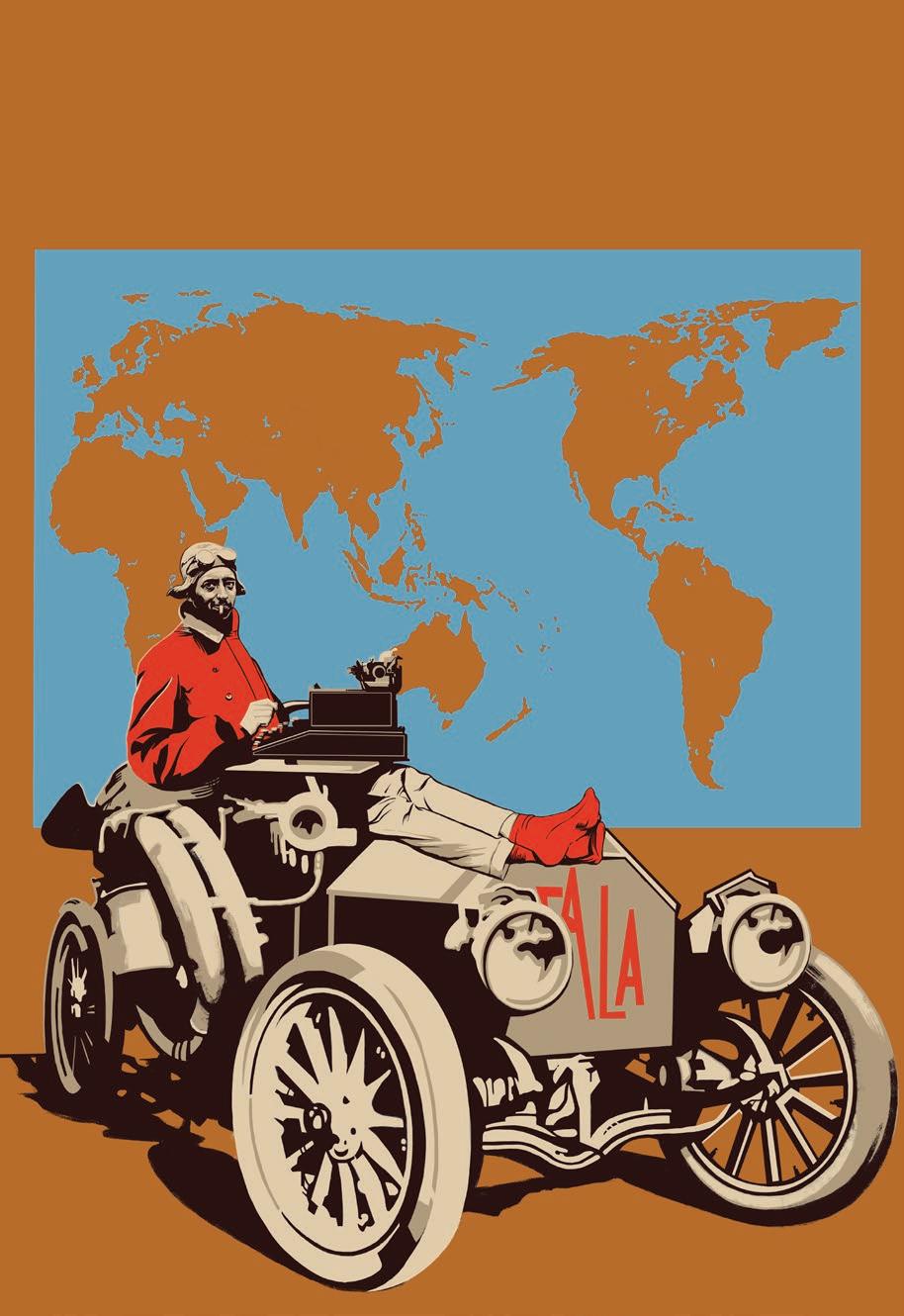

(Orvieto, 1874; Milano, 1947)

Primo di quattro fratelli, cui dovrà provvedere appena ventenne, quando saranno rimasti orfani di entrambi i genitori, non riesce a diplomarsi in ragioneria e si trasferisce quindi a Roma, dove comincia a collaborare ad alcuni quotidiani satirici come disegnatore. Ma dà presto prova dei suoi numerosi talenti: quando la famosa cantante lirica

Adelina Patti si ferma per qualche giorno nella capitale, Barzini è l’unico che riesca a intervistarla. Nel 1899 Luigi Albertini gli propone di andare a Londra, da dove, imparata la lingua, invia le notizie del giorno, interviste e i primi articoli di varietà che, anche lì, non manca di illustrare con le amate caricature: è l’inizio di una collaborazione destinata a durare un quarto di secolo. Autore di reportage memorabili come il raid Pechino-Parigi del 1907, inviato nella guerra di Libia e nella Prima guerra mondiale, Barzini diviene uno dei giornalisti più celebri del Novecento (insieme con il figlio Luigi Junior, che ne seguirà le orme). Il pubblico del quotidiano milanese lo adora, anche se i soldati nelle trincee lo considerano talvolta troppo compiacente con i comandi. L’idea di fondare un suo «Corriere d’America» negli Stati Uniti, dove si trasferisce negli anni Venti, non ha però altrettanto successo. Tornato in Italia nel 1933 pieno di amarezza, ma gratificato dalla nomina a senatore, nel ’43 segue Mussolini nella Rsi, come direttore dell’Agenzia Stefani, forse anche nell’illusione di poter così aiutare il figlio Ettore, antifascista, che lui stesso ha convinto a costituirsi. Ogni sforzo è vano: consegnato ai nazisti, Ettore morirà a Mauthausen nel 1945. Gli ultimi anni di Luigi Barzini rappresentano un triste contraltare all’avventurosa giovinezza: condannato per la sua collaborazione alla Rsi, interdetto dalla professione di giornalista, decaduto come senatore e privato anche della pensione, muore a Milano nella stanza di un misero albergo.

(Cremona, 1857; Roma, 1920)

Nato dalla relazione tra il canonico Stefano Bissolati e Paolina Caccialupi, moglie di Demetrio Bergamaschi, prende inizialmente il cognome di quest’ultimo. A otto anni si trova quindi nella singolare condizione di essere adottato dal padre, dopo che il sacerdote ha lasciato l’abito talare e sposato l’ex amante, nel frattempo rimasta vedova (il marito era già da molti anni gravemente malato). Primo direttore dell’«Avanti!», nel 1896, e deputato sin dal 1897, leader della frazione riformista, durante la guerra di Libia si distingue dalla tradizionale posizione anticolonialista. Diviene così uno dei principali bersagli delle correnti rivoluzionarie, e in particolare di Benito Mussolini, che nel 1912, in quel congresso di Reggio Emilia che vede la vittoria dei massimalisti, ne ottiene l’espulsione. Bissolati fonda dunque il Partito socialista riformista italiano con Ivanoe Bonomi e Angiolo Cabrini (assieme a lui anche nel colloquio con il re al Quirinale che ne motiva la cacciata dal Psi). Allo scoppio della Prima guerra mondiale, cui parteciperà volontario, si schiera sulle posizioni dell’interventismo democratico, che vede nel conflitto la continuazione del Risorgimento, cioè la lotta contro gli imperi centrali in nome della libertà dei popoli. Ministro senza portafoglio nel 1916 con Paolo Boselli e poi all’Assistenza militare con Vittorio Emanuele Orlando, si dimette nel 1918 per dissensi sulla politica estera. L’11 gennaio 1919, alla Scala di Milano, espone la sua visione democratica delle relazioni internazionali, ma la contestazione organizzata da Mussolini e dai futuristi gli impedisce di terminare. Rieletto deputato alle elezioni del novembre del 1919, quelle in cui Mussolini non riesce nemmeno a entrare in Parlamento, muore a Roma per un’infezione postoperatoria il 6 maggio 1920, probabilmente ancora convinto del definitivo fallimento politico del suo maggiore rivale.

(Mantova, 1873; Roma, 1951)

Unico presidente del Consiglio dell’Italia prefascista a riassumere l’incarico dopo la caduta del regime, nasce a Mantova, dove partecipa sin da giovane alla diffusione del movimento socialista tra le campagne. Laureato in Scienze naturali e in Giurisprudenza, nel 1896 denuncia la «fiacchezza della democrazia in Italia» e il rischio di involuzione reazionaria in uno dei suoi primi articoli per «Critica Sociale», cui il direttore, Filippo Turati, fa seguire un commento in cui prende le distanze dal «semplicismo» del giovane collaboratore. Espulso dal Psi con Leonida Bissolati nel congresso di Reggio Emilia, lo segue nella fondazione del Partito socialista riformista italiano. Interventista e combattente egli stesso come volontario, dal 1916 al 1921 è più volte ministro nei governi Boselli, Orlando, Nitti e Giolitti. Presidente del Consiglio dal luglio del 1921 al febbraio del 1922, si dimostra acquiescente verso la montante violenza fascista e dopo la marcia su Roma vota la fiducia al governo Mussolini. Alle elezioni del 1924 è sconfitto dal candidato del listone fascista e aderisce all’Unione nazionale di Giovanni Amendola, ma dinanzi all’instaurazione della dittatura preferisce ritirarsi a vita privata, per dedicarsi agli studi storici. È però tra i più pronti, già nel 1942, a intuire la crisi del regime e a intrecciare contatti tra la casa reale e le forze antifasciste. Diviene così il candidato naturale alla presidenza del Cln, dopo l’8 settembre, e poi alla guida del governo, il 18 giugno 1944, in seguito alle dimissioni del maresciallo Badoglio. Fondatore del Partito democratico del lavoro, eletto alla Costituente nel 1946 con l’Unione democratica nazionale, nel 1948 diviene il primo presidente del Senato della Repubblica. Muore tre anni dopo, senza essere riuscito a terminare il seguito della sua opera del 1944, La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto (il volume sarà pubblicato incompiuto con il titolo La politica italiana dopo Vittorio Veneto).

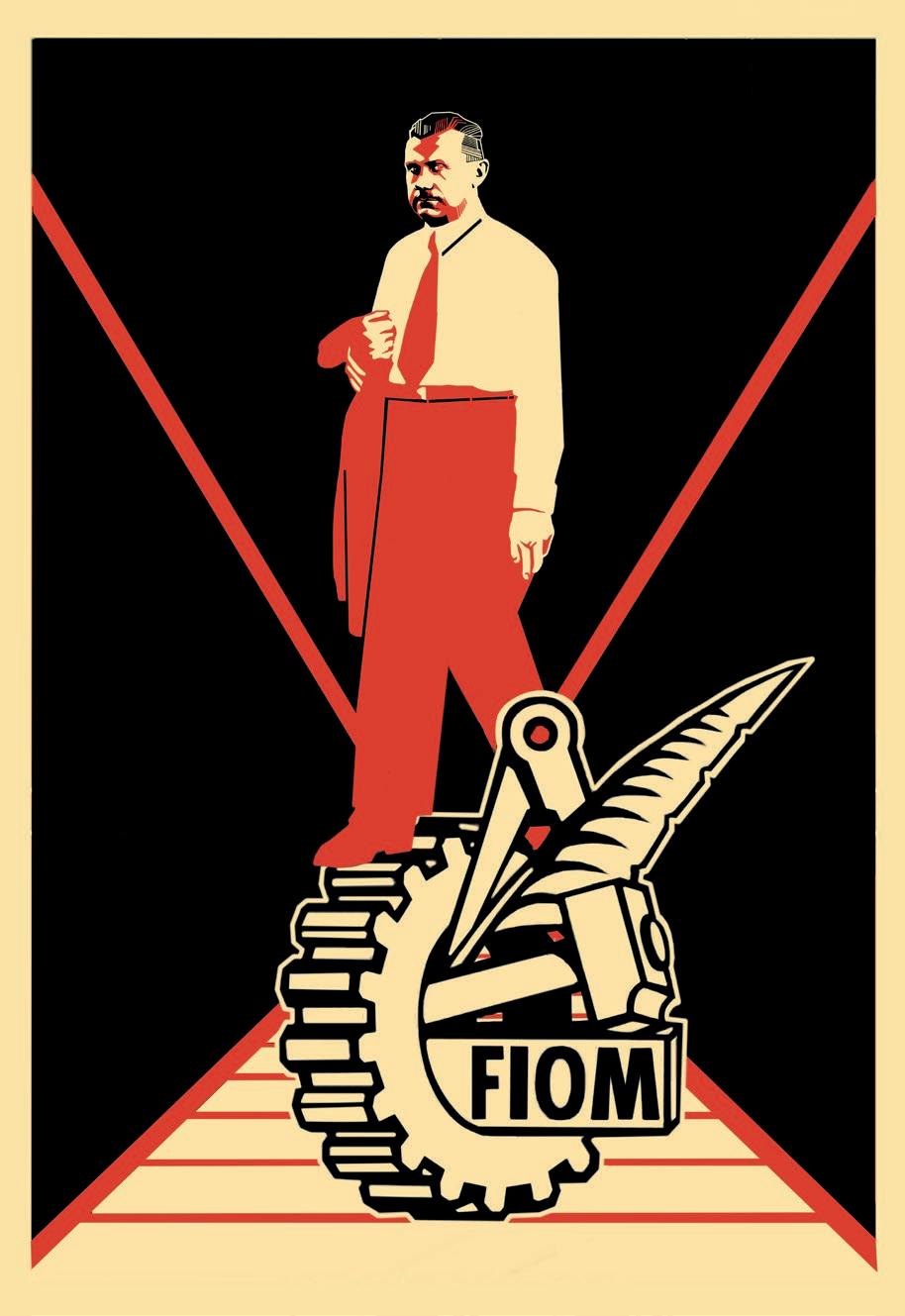

(Pontelagoscuro, 1881; Roma, 1944)

Autodidatta, non avendo potuto finire le elementari, fa prima il meccanico e poi, trasferitosi a Milano, l’operaio metallurgico. Nel 1905 aderisce al partito socialista, militando nella frazione riformista di Filippo Turati, e alla Fiom, di cui nel 1909 diviene segretario. Contrario a ogni estremismo e fautore di un approccio gradualista, ottiene tra l’altro, nel 1919, il primo contratto nazionale che stabilisce la giornata di otto ore. A partire dallo stesso anno è eletto deputato e nel 1925 diviene anche segretario della Cgdl. Ma ormai il consolidarsi del regime chiude ogni spazio e l’anno seguente è costretto a riparare in Francia, da dove continua a battersi nell’ambito della Concentrazione antifascista, sempre accanto a Turati, l’anziano leader cui Buozzi rimane fedele fino all’ultimo e che morirà nel 1932 nella sua casa di Parigi. Arrestato dai tedeschi nel 1941, si ritrova accanto a Giuseppe Di Vittorio nel carcere della Santé, prima di essere trasferito in Germania e di qui in Italia. Liberato alla caduta del fascismo, il 10 settembre 1943 combatte agli ordini di Sandro Pertini a Porta San Paolo, cercando di contrastare l’entrata dei tedeschi nella capitale. Nella Roma occupata, insieme con il comunista Di Vittorio e il cattolico Achille Grandi, prepara in clandestinità la rinascita del sindacato unitario, che si concretizza nel Patto di Roma da cui nel giugno del 1944 prenderà vita la Cgil. Non potrà però firmarlo, perché nuovamente arrestato dai tedeschi. Caricato su un camion dall’esercito in fuga da Roma, viene fucilato insieme ad altri dodici compagni lungo la strada, nei pressi di La Storta, nelle stesse ore in cui gli americani fanno il loro ingresso nella capitale.

Finito di stampare nel mese di maggio 2022 presso Reggiani Print Srl - Brezzo di Bedero (VA)