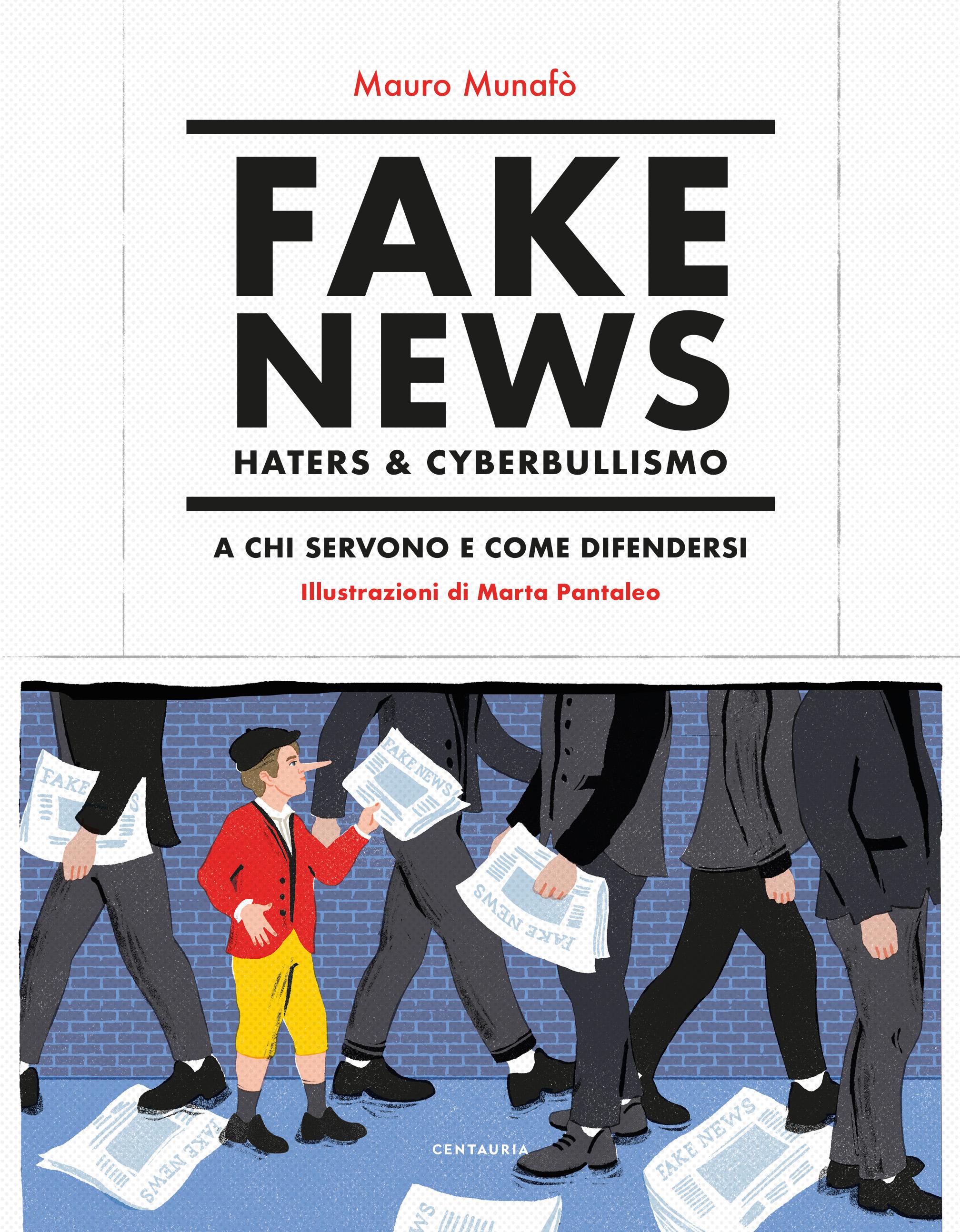

Mauro Munafò

Mauro Munafò

Al piccolo Massimo, perché sappia sempre riconoscere la verità. Grazie a Lara per aver letto, riletto, corretto, suggerito e aggiustato.

«Le opportunità offerte da Internet oscurano di gran lunga i suoi lati negativi. Senza trascurare questo fatto, dobbiamo comunque affrontare alcuni dei problemi che si presentano.» Sono le parole con cui ha inizio l’ultimo rapporto dell’Unesco sull’hate speech in Rete. Ed è questo l’approccio con cui è stato scritto il libro che ora avete tra le mani.

Non siamo qui per demonizzare una tecnologia che ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e ci fornisce ogni giorno la possibilità di accedere a un sapere fino a qualche anno fa inimmaginabile, restando comodamente a casa nostra e usando il nostro smartphone. Non leggerete nelle pagine che seguono la nostalgia per i bei tempi che furono. Non dovrete sopportare filippiche «neoluddiste» su quanto male facciano le tecnologie più recenti. Introdurre un libro con un elenco di ciò che non contiene è forse un modo un po’ bizzarro per presentarsi. Eppure in questo caso è necessario sgombrare il campo da ogni possibile ambiguità. Agli inizi degli anni Novanta del Novecento il ricercatore inglese Tim Berners-Lee del laboratorio di fisica del Cern di Ginevra decideva di rendere accessibile al mondo intero il progetto a cui aveva lavorato fino a quel momento: il web. La Rete che oggi navighiamo e che usiamo per accedere a siti e social network è nata quindi in un ambiente scientifico, come mezzo per condividere le informazioni e il sapere. I primi vent’anni della sua esistenza, un po’ come i primi anni di vita di una persona, sono stati anni di entusiasmo, ottimi-

smo, stupore e, per certi versi, illusione. Fino agli anni Dieci del Duemila, quando il web è diventato «maggiorenne», gran parte degli osservatori lo ha infatti salutato come la tecnologia che avrebbe risolto molti problemi dell’umanità, mentre i rischi sono stati sottovalutati, analizzati come casi isolati, derubricati a preoccupazioni eccessive. Gli ultimi tempi, quelli della «maturità» dello strumento, che ha ormai quasi trent’anni, ci hanno invece rivelato un panorama opposto, denso di preoccupazioni, paure, allarmi per certi fenomeni che si stanno diffondendo sul web.

Il lavoro che vi apprestate a leggere vuole indagare, con informazioni, dati, studi e fatti, alcuni dei lati oscuri della Rete, fornendo una conoscenza estesa dei più pericolosi fenomeni che la popolano e indicando le soluzioni e i rimedi per contrastare, ognuno con il proprio esempio, certe dinamiche che sembrano dilaganti e del tutto fuori dal nostro controllo, contribuendo così a rendere più sano l’ambiente digitale.

Si parte da fake news, bufale, leggende metropolitane e teorie del complotto che negli ultimi anni, con la diffusione di social network come Facebook e Twitter, sono diventate un argomento centrale del dibattito pubblico, tanto da essere considerate un pericolo per la tenuta stessa della democrazia. Una preoccupazione non priva di qualche ragione: dietro gran parte delle notizie false che arrivano sul nostro profilo o via WhatsApp ci sono infatti campagne di propaganda e intere squadre nate e pagate per diffonderle, con l’obiet-

tivo di favorire una parte politica o di destabilizzare un Paese, oppure c’è gente senza scrupoli interessata a fare soldi ingannando il prossimo, mettendone a rischio anche la salute. Non sono da meno i danni che possono essere causati dai discorsi d’odio e dalle minacce degli «haters», utenti che usano i social network per vomitare i peggiori insulti e minacce a sfondo razziale, sessuale o politico. E si arriva fino alla persecuzione personale attraverso il cyberbullismo, una realtà con cui hanno dovuto imparare a fare i conti gli studenti e i ragazzi di tutto il mondo.

Tutti i fenomeni che abbiamo citato non nascono con Internet, ma sfruttano le potenzialità che offre per raggiungere un nuovo livello di pericolosità. Le istituzioni, le forze dell’ordine e le stesse piattaforme social stanno predisponendo, a volte con colpevole ritardo, diverse contromisure. Ma il modo più sicuro per affrontare il lato oscuro della Rete consiste nel conoscerlo e nel sapere come agire in prima persona. Ed è proprio questo l’obiettivo del libro che state leggendo.

Pensare che prima della diffusione di Internet e dei social network le fake news non esistessero è la prima fake news che bisogna smentire. La creazione e la diffusione di informazioni false o fuorvianti e l’uso della propaganda sono da sempre tra le armi più utilizzate dall’uomo per ottenere voti e consenso, scatenare o volgere a proprio favore una guerra, infangare un avversario, arricchirsi. Con l’evoluzione delle tecnologie sono cambiati gli strumenti per diffondere queste notizie, passando dalle lettere ai giornali, dalle radio alle tv, fino ad arrivare al web e agli smartphone del nostro tempo. Ma la sostanza non è mai cambiata. Gli esempi di bufale nella Storia sono numerosi. Ne parla già nel 300 a.C. il filosofo greco Teofrasto di Ereso, discepolo di Aristo-

GRECIA A HITLER

tele, che nei suoi Caratteri descrive l’«inventore di notizie false» e ne racconta le tecniche: «I suoi discorsi sono tali che nessuno potrebbe trovarvi qualcosa da ridire […] Se però gli si chiede: ma tu ci credi?, ti risponderà che il fatto ha già fatto il giro della città e che tutti sono d’accordo nel raccontare la stessa cosa». Nell’antica

Roma Ottaviano fece circolare voci che dipingevano il suo rivale

Marco Antonio come un alcolizzato, incapace di ragionare a causa dell’infatuazione per Cleopatra, in modo da conquistare il consenso dei romani nella lotta per il potere.

Al Medioevo risale la Donazione di Costantino, bufala usata per secoli dalla Chiesa cattolica. Si tratta di un documento con cui l’imperatore romano del IV secolo d.C. avrebbe donato al papa la supremazia sulle altre chiese e il controllo di territori e proprietà in Europa e in Oriente. La Donazione, probabilmente inventata alla fine dell’VIII secolo, venne utilizzata dalla Chiesa per legittimare il potere temporale dei papi ed è citata anche da Dante nella Divina Commedia. La sua veridicità fu smentita solo verso la metà del Quattrocento, ma i papi la utilizzarono per giustificare il loro intervento anche in questioni legate alla scoperta delle Americhe sul finire di quello stesso secolo.

Le fake news possono anche essere motivate da ragioni economiche. È il caso della notizia della morte di Napoleone nel 1814, la cui diffusione alimentò enormi speculazioni finanziarie alla Borsa di Londra, o della fantomatica scoperta della vita sulla Luna di metà Ottocento, al centro di un reportage a puntate su un giornale che voleva aumentare le sue vendite.

Già, i giornali. Un filone importante delle fake news nacque a New

York a inizio Novecento, quando i quotidiani si contendevano copie e lettori usando anche notizie inventate o titoli sensazionalistici.

La notizia, vera, dell’affondamento della corazzata statunitense Uss Maine al largo dell’Avana nel 1898 venne da questi giornali attribuita senza dubbio alcuno a un attacco con siluri da parte di una nave spagnola, contribuendo a creare il clima che di lì a pochi mesi avrebbe portato alla guerra ispano-americana. Analisi successive hanno però dimostrato che la Maine affondò a causa di una mina o per un’esplosione interna.

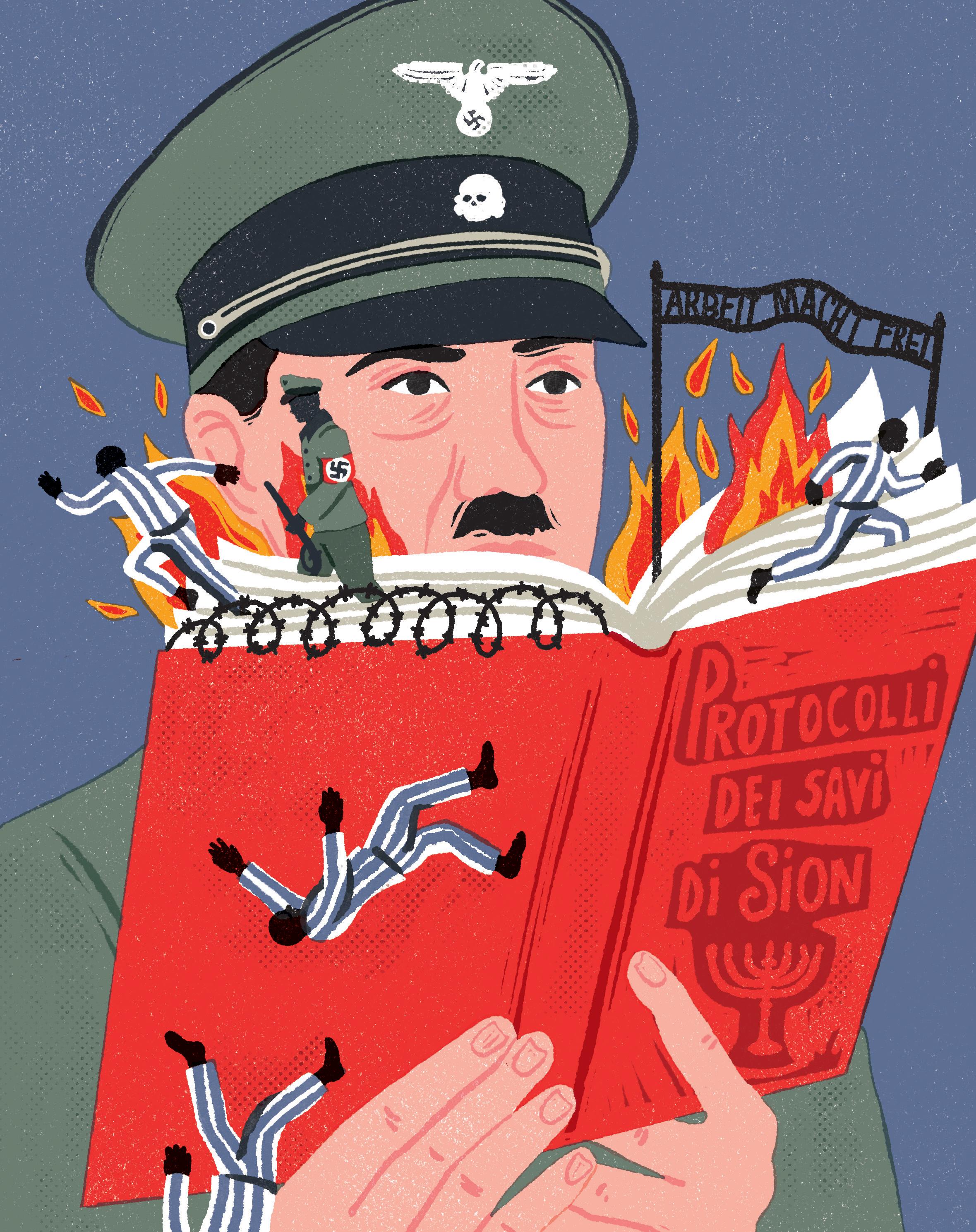

Ci avviciniamo ai nostri giorni. All’inizio del Novecento si diffondono in Russia i Protocolli dei Savi di Sion, un documento in cui degli ipotetici Anziani ebrei illustrano ai seguaci le tecniche per impadronirsi del potere attraverso la stampa, l’economia e i governi. Si tratta di un falso, forse fabbricato dalla polizia segreta dello zar. Il testo in breve tempo si diffonde tra i movimenti antisemiti di tutta Europa e del mondo, ricoprendo un ruolo centrale nella propaganda della Germania nazista di Adolf Hitler. L’esistenza di questa fantomatica strategia degli ebrei per dominare gli altri popoli entra nel sentire comune del primo Novecento, diventando la giustificazione per le leggi razziali prima e per la creazione dei campi di concentramento poi: si stima che la Soluzione finale organizzata dai nazisti sia costata la vita a sei milioni di ebrei. Ancora oggi questo falso documento circola sul web e tra i gruppi di estrema destra e islamisti, alimentando una scia di odio e di sangue.

Certe volte una notizia falsa può portare a inaspettate conseguenze positive. Nell’aprile del 1888 un giornale francese pubblicò un durissimo articolo sulla morte dell’inventore Alfred Nobel, definito dal giornalista «un mercante di morte» arricchitosi «trovando il modo di uccidere il maggior numero di persone nel modo più veloce possibile». In realtà si trattava di un abbaglio: a perdere la vita era stato Ludwig Nobel, suo fratello. La lettura di quell’articolo ebbe però un forte impatto su Alfred Nobel, in quegli anni famoso in tutto il mondo per aver brevettato la dinamite e la balistite, composti impiegati nell’industria delle costruzioni, in quella mineraria e, non ultimo, nell’industria bellica e nella costruzione di armi. Il timore di essere ricordato dalle generazioni future come un signore della guerra convinse Nobel a cambiare il suo testamento e a destinare la sua intera fortuna all’istituzione di quelli che oggi conosciamo come premi Nobel. Si tratta dei più importanti riconoscimenti esistenti per persone che operano nei campi della fisica, della medicina, della chimica, dell’economia, della letteratura e per chi ha contribuito in maniera più significativa alla pace, assegnati ogni anno tra Stoccolma e Oslo e arricchiti da un assegno del valore di circa ottocentomila euro.