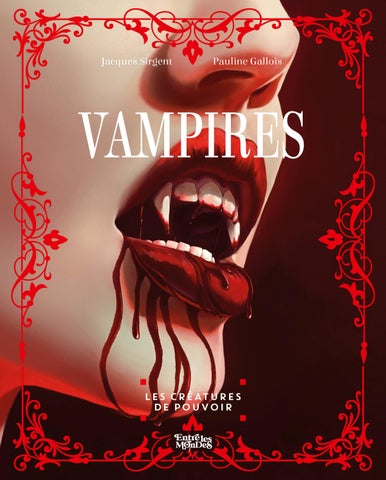

Le vampire n’est pas ce que l’on croit ou plutôt, il est tellement plus que ce que l’on en dit. Selon la rumeur, il serait apparu au début du xviiie siècle, en même temps que le mot, quand des « savants » éclairés auraient commencé à disserter sur les croyances de certains peuples – circonscrits à la Russie, la Pologne, la Croatie et la Serbie, régions prétendument imperméables à la philosophie des Lumières. On évoque alors des morts qui mastiqueraient dans leur tombe, ou qui abandonneraient leur sépulture nuitamment pour s’en prendre aux vivants et dont on se protégerait en leur enfonçant un pieu dans le cœur.

Si elle n’était que cela, cette créature ne serait pas au nombre des mythes et archétypes universels et resterait une simple légende, c’està-dire une histoire limitée dans le temps et l’espace, et à la portée symbolique réduite. Les prémices du vampire reposent sur une idée forte qui se trouve aussi exprimée dans la Bible1 : le sang est la vie. Pour Jean-Paul Roux, ancien historien chercheur au CNRS, chez certains peuples, il était cohérent de croire que, si la perte de sang affaiblissait, voire conduisait à la mort, en absorber multipliait la force et la vigueur2. De son côté, l’anthropologue Matt Cartmill affirme que « C’est le goût du sang qui nous a rendus humains. » Voyageons alors dans le temps, pour découvrir qu’il était peut-être plus sensé de croire aux vampires qu’à toute autre forme de religion… Avant de fouiller les tombes, il convient de sonder les cœurs.

Grâce à des indices localisés au MoyenOrient, on suppose aujourd’hui que le premier geste funéraire avec inhumation, c’est-à-dire avec la mise en terre de la dépouille du défunt, remonterait à 100 000 ans av. J.-C. Le premier rituel funéraire avec enterrement, une cérémonie durant laquelle on déposait des provisions et des objets usuels pour faciliter la « vie » du défunt dans l’audelà, est quant à lui plus récent et estimé à 45 000 ans avant notre ère. En revanche, le premier rituel funéraire sans inhumation et à connotation vampirique daterait de 400 000 av. J.-C. Il aurait été pratiqué en Chine, dans la région de Zhoukoudian. Les découvertes archéologiques révèlent que nos ancêtres préhistoriques de ce pays teignaient les squelettes de leurs défunts en rouge. Comme il n’y avait pas encore de forme d’expression écrite à cette période, nous en sommes

1 | Toutes les références bibliographiques se trouvent à la page 76 de cet ouvrage.

réduits aux hypothèses, mais l’historien roumain Mircea Eliade, parmi d’autres, estime qu’il s’agissait de donner aux morts une apparence de sang pour que ces derniers ne soient pas tentés de se nourrir de celui des vivants. Nos aïeux auraient donc développé très tôt cette peur que leurs morts reviennent parmi les vivants. Nous verrons dans cet ouvrage que cette crainte va évoluer au cours des siècles.

Le vampire est une création composite, pas encore décomposée, mais néanmoins recomposée, puisqu’à la fois morte et vivante. C’est un défunt qui refuse la mort, appelé aussi par le passé un « mort récalcitrant », un « malmort », un ekimu chez les Sumériens ou, chez les Romains, une larve. C’est un « mauvais esprit », revenu s’en prendre aux vivants, à cause d’une absence de sépulture ou de funérailles incomplètes. Son âme est condamnée à l’errance en raison de ses conditions de vie ou de mort : ainsi, les prostituées, les épileptiques, les femmes mortes en couches, les criminels en tous genres, les accidentés ou encore les suicidés sont les meilleurs candidats à la fonction vampirique.

Pourtant, à ses débuts, le vampire ne réunissait pas les trois caractéristiques prêtées communément à cette créature hématophage, à savoir être un mort revenu de l’au-delà (ou qui n’a pas voulu ou pu s’y rendre), se nourrir exclusivement de sang, le fluide vital, et transférer son état vampirique à tous ceux qui se risquent à ses côtés, le plus souvent à ses proches.

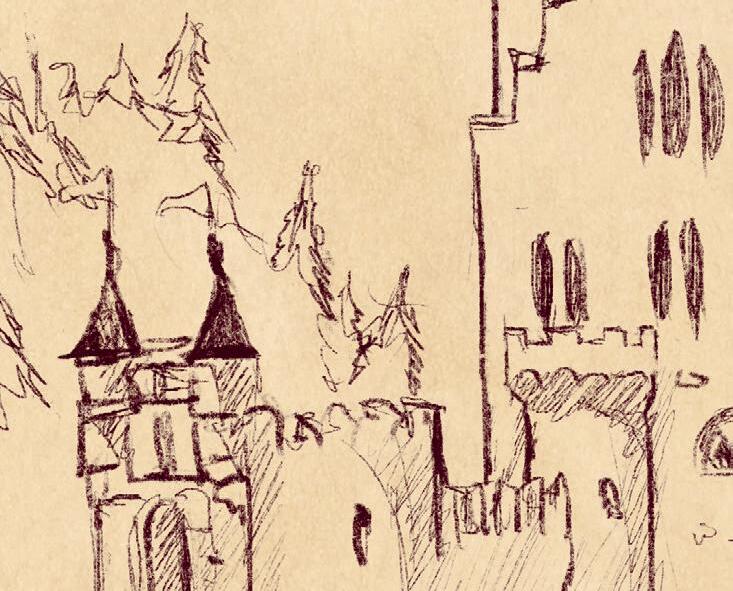

La métamorphose du vampire, si chère à Baudelaire, s’est opérée en plusieurs étapes, au gré des fluctuations géopolitiques et religieuses qui se sont succédé au cours des siècles, surtout en Europe, berceau des croyances vampiriques.

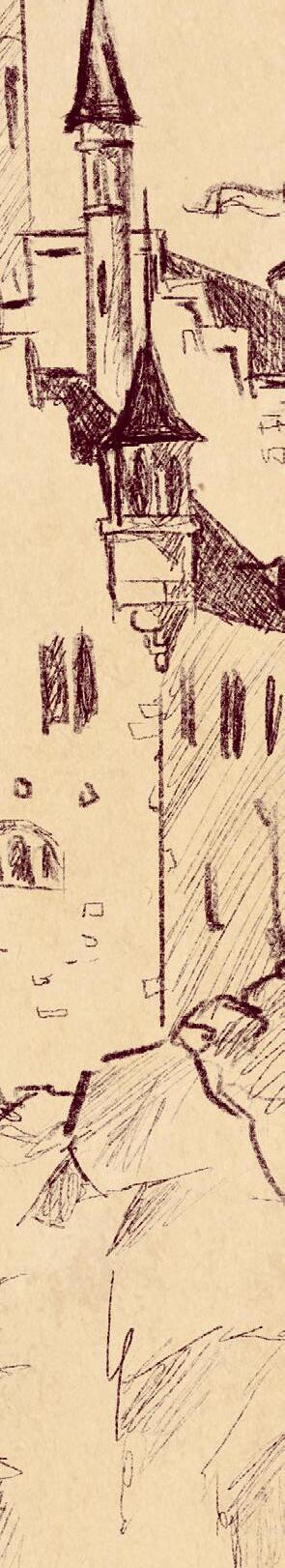

Avant de hanter les esprits, le vampire a fréquenté les livres, et notamment les dictionnaires. Dès le xviiie siècle, on croise ce personnage dans les textes et, au gré des pages, son portrait s’affine et prend de l’ampleur. Le terme vampir apparaît ainsi pour la première fois en 1725 dans un quotidien autrichien, le Wienerisches Diarium

Le Dictionnaire de Trévoux (édition de 1752, publiée par les Jésuites) est le premier à définir ce terme en langue française sous ce nom. Il l’associe à la stryge, un esprit nocturne à mi-chemin entre la femme et le chien dans la mythologie latine. Cependant, c’est bien sous le terme « stryge » qu’un premier dictionnaire décrit la créature avec précision, d’après les connaissances et les préjugés des lettrés de l’époque. Selon le Grand Dictionnaire historique de Moreri (dans l’édition de 1725), cette stryge serait une espèce de démon se déplaçant de nuit pour sucer le sang des vivants et le reverser ensuite dans le cadavre dont elle se serait emparée. On la rencontrerait essentiellement en Russie.

Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique de 1764, s’attaque moins au vampire qu’à l’emprise exercée par l’Église sur les fidèles crédules, un moyen selon lui de soutirer de l’argent à ces derniers pour payer les messes funèbres. Mais, selon le Dictionnaire portatif de la langue française (édition de 1797), cette créature sévirait aussi en Hongrie et en Allemagne. Le texte précise alors que ses victimes meurent de phtisie (tuberculose) sans pour autant revenir sous la forme de morts-vivants.

C’est au xixe siècle que la définition du vampire s’enrichit étonnamment, comme en témoigne le Dictionnaire universel de Maurice de La Châtre (édition de 1854). On y apprend que « le plus redoutable des revenants » a besoin d’un sang « riche », et qu’il s’attaque par conséquent à ses amis et parents les plus jeunes, dont le liquide vital est le plus proche du sien. Pourtant, les groupes sanguins n’ont été découverts qu’en 1901 par le professeur Landsteiner !

C’est dès le début du siècle, dans le célèbre Dictionnaire universel de la langue française de Boiste (édition de 1808), que l’on trouve la première mention du « vampirisme ». Alors que le vampire n’est pas encore entré dans l’imaginaire collectif des Français, le dictionnaire fait déjà état de cette « doctrine des vampires ». Une doctrine est une philosophie, un ensemble de croyances argumentées, ce qui pourrait nous laisser supposer qu’au xixe siècle, pour bon nombre de lettrés, le vampire n’était pas uniquement une créature chimérique, mais il possédait une dimension quasi métaphysique.

Edmond Rochedieu, professeur d’histoire des religions, s’étend longuement sur le sujet : aucun culte totémiste, aucune religion, polythéiste ou monothéiste, n’a ignoré le principe du sacrifice sanglant3. Le sang offert à une divinité a deux fonctions distinctes : celle d’obtenir la bienveillance, la protection divine, de manière à prolonger la vie d’une catégorie sociale, d’une caste ou du peuple entier, en garantissant les récoltes à venir, par exemple, ou bien celle de préserver la vie de la divinité elle-même en la nourrissant de ce sang, comme le faisaient, entre autres, les Aztèques pour le dieu du Soleil.

Edmond Rochedieu précise aussi qu’à l’Antiquité, les jeux de cirque romains, par exemple, n’avaient pas pour but premier de satisfaire les bas instincts du peuple, mais plutôt celui d’offrir le sang des victimes ou des gladiateurs aux morts. En imbibant de ce sang la terre sous laquelle les défunts séjournaient, les Romains espéraient qu’il ne leur prendrait pas l’envie de se nourrir du sang des vivants.

Les rituels accomplis pour demander un service à la divinité sont dits propitiatoires ; ceux qui sont exécutés pour remercier un dieu pour un service rendu sont appelés des « actions de grâce ». Ces deux fonctions sacrificielles sont d’essence vampirique : il s’agit d’offrir du sang à la divinité pour qu’elle ne meure pas, ou pour lui éviter de revenir sur terre pour s’en procurer afin de prolonger son existence.