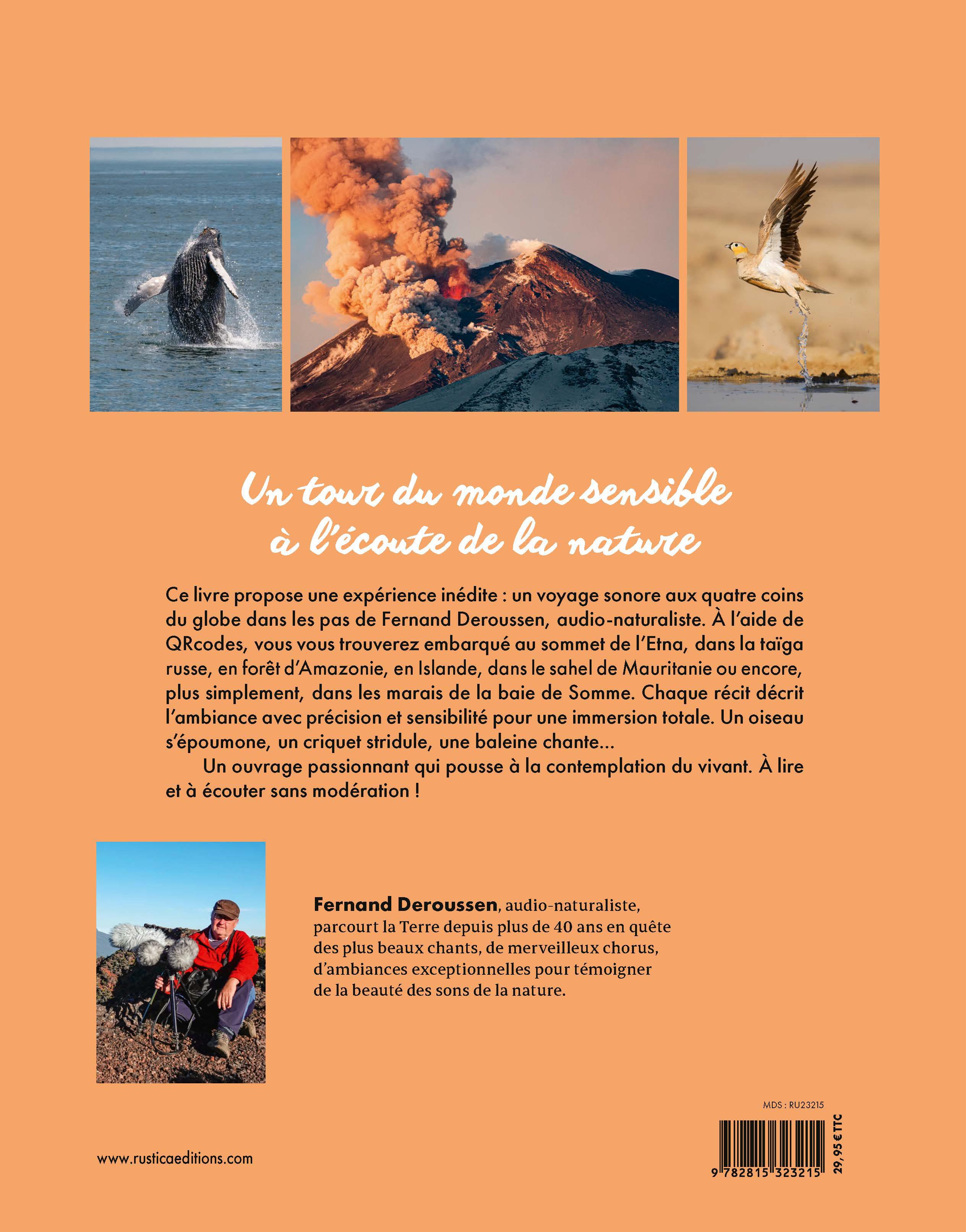

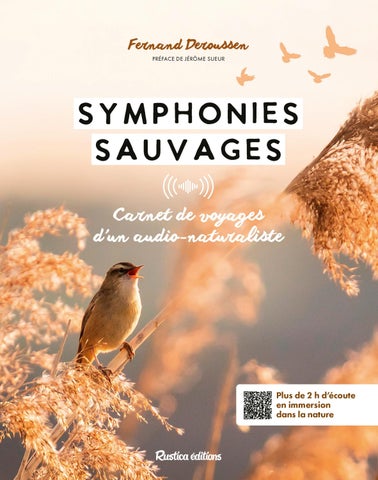

symphonies Sauvages

Carnet de voyages

d’un audio-naturaliste

Comment lire ce livre ?

Pour une lecture pleinement active… Équipez-vous de votre smartphone ou de votre tablette et si possible d’un casque pour une meilleure qualité d’écoute.

rossignol

sentatif du phénomène. L’évolution a apporté à cet oiseau une mutation au niveau de son épaule. La vibration des ailes, qui déclenche ce son particulier, est obtenue par le déboîtement de l’épaule. Le retournement de l’aile se fait avec un claque- ment spécifique bien audible. À la vue, il est impossible de percevoir le mouvement en cause tant il est rapide. C’est avec des caméras spéciales que les scientifiques ont pu ralentir l’image pour comprendre le phénomène. Une autre espèce de la famille vivant en Guyane, et que j’ai souvent rencontrée, utilise le même principe le Manakin casse-noisette Manacus manacus). Ce nom lui vient du bruit émis au cours de la parade (QRcode ci-dessous), à la diffé- rence près que cette espèce n’utilise que le claquement d’aile sans se déboîter l’épaule. Ni souffrance ni douleur dans tout cela. La vigueur de ces joutes sonores entre mâles cherchant à séduire une femelle s’entend ainsi dans de nombreux sous- bois, surtout le matin.

3 Flashez le nouveau

QRcode comme indiqué dans le texte ou réécoutez le premier pour mieux comprendre chaque petit bruit que vous entendez.

118 Symphonies sauvages

Réservenature e de Siikalahti P ar k k a a ednalniF

Encore une magnifique rencontre avec un oiseau virtuose, le Rossignol progné (Luscinia luscinia), le deuxième rossignol d’Europe, celui de l’est du continent. Nous sommes dans la réserve naturelle de Parikkala, à l’est de la Finlande. Une belle zone humide, constituée de lacs et de roselières, bordés de vieux boisements de bouleaux, d’aulnes et de saules.

Iest 3 h 45 du matin. Mon approche a commencé dès 1 h, quand les premières notes d’un chanteur m’ont sorti de mon bivouac, alors que j’étais endormi au chaud dans mon duvet au pied d’un arbre. Il fait frais et humide. La pluie menace et le vent a soufflé jusqu’à minuit. Heureusement, Éoleadisparuet,depuis,lerossignolacommencéàchanter, d’abord avec hésitation puis, très vite, avec vigueur. Àcetteheure-ci,l’activitéhumaineesttotalementabsente, tous dorment. Ce n’est pas le cas des oiseaux, qui ont déjà commencé un chorus dans la lumière naissante du jour. En effet, à cette latitude, en juin, les nuits très courtes durent à peine deux heures. Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), Roselin cramoisi (Carpodacus erythrinus erythrinus), Grive litorne (Turdus pilaris), Fauvette des jardins (Sylvia borin), et puis surtout cet énergique rossignol, auprès duquel je m’installe durant plus de deux heures dans l’espoir d’un bel enregistrement. Pourquoi pas, aussi, d’une belle observation visuelle de l’oiseau dans la lumière naissante ?

ci-contre l’autre rossignol d’Europe, celui de l’Est, le Rossignol progné en plein chant.

Avant de démarrer leur parade, les oiseaux sélectionnent des lieux bien précis. Selon le mouvement et la luminosité du soleil au fil de la journée, les mâles changent d’emplacement pour mettre en valeur la beauté de leur plumage et de leurs parades. En ce début de matinée, ils doivent lutter contre d’autres sons bien plus puissants. Les cigales emplissent l’air de vagues stridulantes. Cela n’arrange pas ma prise de son qui devient très difficile. Il me faudra attendre le passage de gros nuages pour enfin écouter les oiseaux seuls et découvrir en détail toutes les subtilités des sons émis. Cet enregistrement représente pour moi la résolution d’un nouveau mystère et témoigne d’une admiration sans bornes envers la nature et son inventivité pour émettre des sons. Le mystère, c’est celui de cet oiseau, bien sûr, que j’entendrai un peu partout dans la réserve, puis en d’autres lieux par la suite. Mettre un nom sur l’animal qui bruisse, réussir à l’observer, même si tout se passe en une fraction de seconde. De plus, pour cette espèce, le son s’incarne autant dans sa parade amoureuse que dans la beauté de son plumage. Ce sera de toute manière toujours la femelle qui en dernier choisira son champion.

ci-dessus le Manakin cassenoisette, au nom prédestiné à son chant.

ci-dessous le Manakin à ailes blanches en action de parade.

133 Symphonies sauvages

1 Flashez le QRcode et écoutez la séquence.

2 Lisez le texte pour plonger dans le récit.

Je suis une fois encore admiratif devant cette parade qui allie petits cris et claquements d’ailes grâce au déboîtement de l’épaule. Comme la nature est ingénieuse et diversifiée dans sa transmission de la vie ! Par quel mystère un individu découvrit-il un jour que claquer ainsi des ailes serait un gage de séduction supplémentaire auprès des femelles ? Pour le moment, écoutez et profitez de cet étonnant témoignage.

ci-dessus ci-dessous la forêt tropicale se révèle toujours un lieu de foisonnement de vie sauvage, de sons et d’ambiances, de nuit comme de jour.

10 Préface

12 Introduction

sommaire

18 Au bord du chemin

22 Nuit noire

26 Guadalquivir

30 Frayeur nocturne

34 Respiration

38 Explosion sommitale

44 Pétales de cristal

48 À la source

52 Éclipse

56 Grillon électrique

62 Duo du matin

66 Gueule de bois

70 Anse Bidard

74 Shama hypnotique

78 Oiseau-cloche

82 Brouter le corail

86 Rêve de sirènes

92 Grive des bois

96 Île de granit

100 Que du blabla

104 Un poisson-chanteur

108 Marée d’équinoxe

112 Voix d’automne

116 Étincelles de plumes

120 Tambour de plumes

124 Bellbird miner

128 Fruits mûrs

132 L’autre rossignol

136 Sauterelle-feuille

140 Gecko tokay

144 Vent de dune

148 Duettistes

152 Écaille pudique

156 Grillon-clochette

160 Préhistoire

164 Vent de glace

168 Manger des poires

172 Mélodie dans le désert

176 Pluie de saules

180 Drôle de tambourinage

184 Enregistrer la nature

187 Table des séquences sonores

188 Index

Au bord du chemin

DÉBUT JUIN 1985

Tout commence en juin 1985.

J’ai acheté quelques jours plus tôt un simple dictaphone pour mémoriser mes observations.

En ce début du mois de juin, intrigué par le chant d’un oiseau dans une roselière verdoyante au bord de l’étang de Videlange, en Lorraine, j’enregistre à moins de 2 m cet étrange chant. Au premier abord, il semble confus. Sa texture, pareille à un grognement et à un craquement dans des fréquences relativement graves, et sa puissance font penser à un batracien hésitant. Une rainette, par exemple. Cependant, la diversité des notes et des strophes m’indique déjà qu’il n’en est rien.

Il s’agit en fait d’un oiseau inféodé aux roselières, qui apparaît en France en avril et part pour l’Afrique en août : la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). Grande fauvette aquatique au plumage beige tirant sur le miel, une tête sans cou visible dans le prolongement du corps, renforcée d’un bec puissant. Je n’ai aucun mal à déterminer l’espèce pour l’avoir observée in situ. Tout comme je reconnais ce chant, unique parmi les oiseaux de nos régions. Seul l’Hypolaïs des oliviers (Hippolais olivetorum), en Turquie, possède un chant équivalent.

ci - contre : Rousserolle turdoïde comme j’ai pu la découvrir perchée au sommet d’une tige de phragmite.

Moment miraculeux du lever du jour durant le deuxième confinement, bien moins strict sur les déplacements que le précédent. L’oiseau par sa voix s’impose aux autres et une distance territoriale s’installe dans la roselière entre les diverses espèces. C’est biologiquement nécessaire pour que chaque couple reproducteur puisse trouver la pitance nécessaire pour élever ses jeunes. La puissance du chant joue sur les frontières de chaque territoire de cette période printanière pour toutes les espèces. Comme dans un orchestre, ainsi, chaque soliste prend sa place dans le concert matinal aussi appelé « chorus ».

Cet enregistrement a marqué ma mémoire, parce qu’il fut le premier que je réalisais. Le soir venu, grâce au simple geste qui consistait alors à rembobiner et à appuyer sur « start », je me repassais encore et encore ce chant. J’étais impressionné par la qualité de l’enregistrement, due à la présence si proche de l’oiseau. Cet événement-là a eu deux avantages. Premièrement, me permettre de prendre toute la mesure du pouvoir de la captation sonore et deuxièmement, apprendre le chant des oiseaux. Mon destin d’audio-naturaliste était en marche et perdurera jusqu’à ma dernière écoute.

Cet enregistrement d’ouverture fait bien entendre le chant d’une Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), mais pas celui d’origine. À force d’écoutes, j’en ai usé la bande. Aujourd’hui, après avoir enregistré plus de mille cinq cents espèces animales et stocké plus de trente-cinq mille sons, je ne pouvais pas démarrer cet ouvrage sans rendre hommage à cet oiseau qui a influencé le reste de ma vie de naturaliste.

ci - dessus : aussi présents au même endroit, le Phragmite des jonc (photo), la Locustelle luscinoïde et bien d’autres oiseaux.

ci - contre : plus discret dans la roselière : le Râle d’eau.

Cet enregistrement très récent de cet oiseau est tout aussi magique. Nous sommes en Dombes, au-dessus de Lyon, près de Bourg-en-Bresse, le 2 mai 2021. Toute la nuit, la roselière s’est animée du chant de plusieurs fauvettes aquatiques, dont en particulier au premier plan la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). En arrière-plan, apparaît le grésillement continu de ce qui pourrait faire penser à un insecte et qui est en fait un oiseau. C’est la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), accompagnée du chant chevroté et hésitant du Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus). En complément d’ambiance, la présence de foulques (Fulica atra), d’un Râle d’eau (Rallus aquaticus) et d’un Grèbe huppé (Podiceps cristatus).

Nuit noire

6 MAI 1993

Première découverte du Maroc avec un groupe d’amis naturalistes. Nous roulons en procession avec nos trois Renault 4L blanches (plutôt rousses de poussière de sable) vers un village où nous attend une auberge pour la fin de soirée. Il fait encore très chaud et les vitres sont ouvertes. La nuit s’annonce d’un noir d’encre, sans lune, ce qui va se révéler important pour la suite.

Mes compagnons naturalistes sont des « visuels » et seules les belles observations les intéressent, alors que, moi, avec mon magnétophone DAT (Digital Audio Tape) en bandoulière et mes deux microphones, j’essaie d’enregistrer les trésors sonores de ce séjour marocain. Pour cela, je me lève tous les matins deux heures avant mes camarades pour profiter du relatif silence des activités pastorales et de la vigueur du chant des oiseaux. Le soir, grâce aux insectes, une fois de plus, je cherche à découvrir de nouveaux univers sonores. C’est ainsi qu’à cette heure où la lumière s’éteint sur le paysage, je suis frustré de rentrer dormir dans une auberge, alors que j’entends tant de sons et d’ambiances merveilleuses à enregistrer.

ci - contre : à la tombée du jour, le paysage disparaît et des sons de la nuit apparaissent.

Un virage pour descendre dans un vallon nous fait ralentir et là, chante à mes oreilles un concert de batraciens que j’identifie immédiatement comme des Crapauds verts (Bufotes viridis). C’en est trop, je fais stopper la voiture pour écouter ce moment privilégié. Il est déjà plus de 22 h et tous désirent rentrer pour dormir, je sens que ça grogne un peu parmi les « visuels ». Qu’à cela ne tienne, le village est à quelques kilomètres, alors je leur demande de me déposer là, au milieu de ce concert, et de venir le lendemain me rechercher. C’est d’accord pour tous, je crois qu’ils ont parfaitement compris, je les en remercie encore. Quelques instants plus tard, dans le noir, je me retrouve seul au bord de cette route et commence à suivre une piste. Je me laisse diriger uniquement par le chant des batraciens au fond de l’oued qui me paraît partiellement asséché. Une petite lampe me permet d’avancer entre arbustes et caillasse en vrac sur un terrain difficile. Je suis au bord d’une mare, d’un marigot ou d’une flaque, je ne perçois pas vraiment le lieu, mais ça chante et c’est le principal. Qu’il est bon de se retrouver enfin seul et d’assouvir son plaisir de l’écoute ! Mes micros sont installés et j’enregistre de longs passages ainsi, dans le noir, ce moment sauvage que les hommes et même mes amis naturalistes dédaignent.

à gauche : un Traquet rieur chante sur un socle de charrue rouillé.

ci- contre : plus loin, c’est un vieux grillage qui accueille un Cochevis huppé.

Peu importe, le résultat est là et cette aventure se reproduira dans plusieurs de mes autres nombreux voyages.

Une heure plus tard, l’une des Renault 4L blanches arrive et c’est le fou rire chez mes compagnons de voyage devant la beauté relative de ce paysage. Il me faudra rapidement prendre une douche, c’est sûr. Mais j’ai au moins évité l’assaut des punaises et des puces dont mes camarades ont fait l’objet cette nuit à l’auberge.

À chacun ses surprises.

Au fil des minutes, les Crapauds verts (Bufotes viridis) finissent par se taire, bien après minuit, et je m’endors au pied d’un bosquet, sur un matelas de sable (je précise).

À la première lueur du jour, un chorus se forme autour de moi (QRcode ci-dessous). Il fait frais et habillé de vêtements légers je n’ai pas chaud. Je ne sais pas combien de temps le magnétophone a tourné, mais je pense avoir des sons rêvés. Cochevis et traquet chantent perchés sur les buissons et quelques crapauds sont encore éveillés. Mais, quelle n’est pas ma surprise en voyant s’éclairer le paysage ? Je viens de passer la nuit dans une décharge et la vision idyllique que je me faisais du lieu dans la nuit en écoutant les concerts de batraciens est mise à mal.

Guadalquivir

La route est longue et surtout caniculaire en ce début mai pour rejoindre le delta du Guadalquivir. C’est mon ultime point d’observation au sud de l’Espagne en cette année 1994, avant d’entamer deux jours plus tard ma remontée vers la France. L’objectif : découvrir les oiseaux du delta, mais l’improvisation a toujours le don de compliquer les choses.

Mal préparé, à mon arrivée, je vais de désillusion en désillusion. Les accès au parc et ses abords sont fermés par de nombreuses clôtures ; les points d’observation sont rares et situés au bord de la nationale. Je finis par trouver une piste au nord du delta qui part d’El Rocío (village de sable et de ranchs), plein est. Mais voilà, je prends des risques, car c’est une piste de sable bien difficile à parcourir sans un quatre-quatre. Je décide tout de même de m’y aventurer. À cette heure tardive (presque 21 h), le sable froid de la piste est dur et roulant, cela me permettra au moins de passer la nuit loin des habitations et de la route nationale.

ci - contre : le soir, avant de chercher un lieu où dormir, le crépuscule s’étend sur une des lagunes du Guadalquivir.

ci - dessus : l’Engoulevent à collier roux, le fantôme des dunes et de la forêt.

ci - dessous : forêt de pins aux odeurs de résine où je passe la nuit.

Au bout de 5 à 6 km, je comprends déjà que je n’irai pas plus loin. La nuit tombe trop rapidement et le vent qui souffle en continu, semblable à notre bon vieux mistral, ne semble pas vouloir cesser. Je finis par m’arrêter au milieu d’un bois de pins et d’eucalyptus très odorants. Épuisé, je grignote ce qui me reste d’à peu près frais. Avant de plonger dans un sommeil profond, il me reste un petit travail à exécuter.

Comme je le fais tous les soirs depuis dix jours que je suis en Espagne, je vais poser près d’un bosquet mes micros reliés par un câble de 50 m à mon magnéto, que je déclenche directement depuis mon lit bivouac. Cette fois, le hasard mène la danse. Pas de repérages ni l’espoir d’une surprise. Le vent rend le coucher du jour silencieux pour les oiseaux, même en ce début mai. Au loin, je perçois déjà le grondement de la nationale. Dans la nuit, le vent qui soufflait si fort à mon arrivée finit par disparaître. La lune éclaire ce paysage de forêt aride, sableux, aux arbres dispersés et fantomatiques. Quelques grillons chantent, isolés. L’air est sec et la température, qui dépasse les 24 °C, ne baissera pas.

Pourtant, petit miracle de la nature et de l’improvisation, le lever du jour va me réserver une belle surprise. Dans la nuit, le vent faiblit, la forêt se met tout doucement à murmurer. Le chant des grillons devient plus clair et précis ; la route lointaine gronde comme un torrent ; un ronronnement surgit en plusieurs points. C’est le chant d’un Engoulevent à collier roux (Caprimulgus ruficollis), le proche parent de notre Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus).

Machinalement, car j’ignore l’heure qu’il est, mon doigt déclenche le magnéto pour un souvenir de ce paysage particulier. Malheureusement, l’oiseau est trop éloigné, écrasé par le grillon, et la route est beaucoup plus présente dans l’ambiance. Je m’aperçois qu’il est 4 h du matin et j’écoute ce duo nocturne entre grillon et engoulevent. Ce chant, maintenant presque continu, pourrait faire penser au murmure d’un piston poussif de pompe à eau dans le lointain.

Il est 5 h 30, la lumière pointe à l’est, découvrant dans un ciel orangé des particules de sable en suspension. Soudain, alors que j’allais me lever pour essayer d’approcher le chanteur, c’est la surprise dans mon casque de contrôle. L’engoulevent vient de se poser sur le buisson dans lequel j’ai installé mes microphones. Il chante, perché devant les micros. Merveilleux instant ! La qualité de l’écoute est parfaite et le sera aussi sur l’enregistrement. J’ai envie que cela dure longtemps et je me prélasse à l’écouter, encore allongé dans mon duvet. Au bout de ces merveilleuses mais courtes minutes, l’oiseau s’envole et change de poste de chant.

Pas un souffle de vent. La proximité m’a permis d’être à un niveau d’amplification très bas, faisant disparaître le bruit lointain de la route. Tout est rassemblé là, pour m’inviter au plaisir de ce moment exceptionnel. Le jour maintenant lumineux annonce encore une chaude journée empoussiérée de sable. Le chant de l’engoulevent s’est éteint, me laissant heureux de ce jour nouveau qui, faute d’autres instants de pure nature, me verra quitter le lieu en début de matinée, pour remonter précocement vers le nord. Comme à chacune de ces rencontres inespérées, le désespoir laisse place au plaisir du souvenir à jamais gravé dans ma mémoire.

Frayeur nocturne

Que fait donc un humain à 1 h du matin dans un sous-bois aux alentours du lac du Der-Chantecoq en cette mi-mars ?

C’est simple, le naturaliste que je suis sait qu’à cette période, il faut chercher la discrète Grenouille rousse ( Rana temporaria), sortie il y a peu de sa torpeur hivernale.

En plaine, les pontes s’étalent sur quelques jours, parfois dès la fin février, mais surtout au dégel de mars. Alors, les mâles chantent pour quelques heures et intéressent mes microphones. Cependant, le son que vous entendez ne correspond pas du tout au début de cette histoire et vous allez très vite comprendre pourquoi.

ci - contre : le soir, à la fraîcheur hivernale, les saules qui bordent le lac du Der-Chantecoq.

Cette séquence courte reflète une rencontre fortuite, comme il m’arrive parfois d’en avoir de nuit. Ce contexte particulier en fait un souvenir émouvant. Et la Grenouille rousse (Rana temporaria) dans cette histoire ? Je l’avais presque oubliée. Après une telle séance, je suis rentré me coucher, non sans avoir réécouté ma rencontre nocturne. Spécialement pour cette plage, au cri du renard effarouché, j’ai ajouté un chant de Grenouille rousse, afin que l’auditeur-lecteur ne reste pas dans l’inconnu de cette nuit de mars. À la manière de Jean de la Fontaine, mais sur un autre ton, voici contée La Grenouille et le Renard.

En cette nuit, la lune est tellement lumineuse qu’une lampe s’avère inutile pour se diriger dans le paysage. J’avance à l’oreille, furtivement, vers un doux roucoulement. Il provient d’un fossé en contrebas qui traverse un bois de taillis de petits chênes, sans feuilles en cette saison. Le temps sec des derniers jours fait craquer les feuilles mortes sous mes pas. Il me faut être très discret pour ne pas effrayer le batracien, parfaitement capable d’entendre ou de percevoir les ondes de mes pas sur le sol. J’avance par à-coups, je fais des pauses d’écoute, le magnétophone prêt à fonctionner, les deux microphones dressés sur un pied. L’ambiance nocturne avec, au loin, ses klaxons de foulques sur les étangs, est magnifique, mais trop éloignée pour une belle captation. J’espère alors que la grenouille reste à sa place. Il fait tout juste 4 ou 5 °C. Le bout de mes doigts commence à s’endolorir.

Avec la nuit, l’homme entre dans une autre dimension. L’animal visuel qu’il est se trouve dérouté. Dans ces circonstances, le son vient supplanter la vue pour appréhender l’environnement. Un son devenu outil d’alarme. Dans l’obscurité, l’instinct est en vigilance permanente. Le moindre bruit inconnu fait sursauter, du moins dans les premiers temps. L’expérience et le nombre de nuits passées dehors aidant, la nature a fini par me devenir familière, tout au moins en France. Un livre ouvert, dont le langage m’est parfaitement connu et ne m’inquiète plus. Mais revenons à cette grenouille dont l’approche s’avère indispensable. Le son de son chant, bien que très faible, reste audible. Il se situe en effet dans les basses fréquences, qui se dispersent parfaitement sans avoir besoin de puissance. Je fais une nouvelle pause. L’animal n’est plus qu’à quelques mètres, mais je reste immobile. Des bruits de feuilles se font entendre.

J’en suis certain : quelque chose va se passer. D’abord diffus, le son s’amplifie. Un petit trot rebondissant se dirige droit sur moi. Une nouvelle fois, mon instinct me dicte d’enregistrer. Bien que discret, le bruit sur le sol (QRcode ci-contre) va croissant. J’en oublie la grenouille qui continue pourtant de roucouler sourdement. Soudain, le pas s’arrête. Un reniflement se fait entendre. L’animal a senti mon odeur. Il semble pour le moment figé. Je l’écoute. Il me sent. Invisibles l’un à l’autre, nos sens sont en éveil total. Que va-t-il se passer ? Toujours immobile, je règle mon potentiomètre qui me permet de visualiser le son de mon magnétophone au plus bas. L’animal fait demi-tour. Il cherche à fuir cette odeur humaine, le danger qu’elle représente. Mais la surprise l’affole. L’animal se trompe de direction et s’emmêle dans un roncier. Jaillit alors ce cri de frayeur et de détresse, cet hymne à la mort qu’il croit si proche de lui. Je comprends qu’il s’agit d’un renard. Par ce cri de désespoir, il cherche à sauver sa vie, complètement paniqué par cette situation pour lui inédite. Je ne peux malheureusement pas lui dire qu’il ne craint rien, qu’il peut passer tranquillement. À notre époque, la vie d’un renard, faite de persécutions, est difficile, et la fuite bien souvent son seul espoir de survie… La frayeur est réciproque, car la puissance de ses cris me surprend au moment où je regarde mon magnétophone. Le voilà sauvé. Il finit sur quelques glapissements de dépit, mais certainement aussi de bonheur d’être encore en vie. Les feuilles sèches témoignent de son éloignement empressé. Quelle que soit la conférence ou l’intervention dans laquelle je passe cet enregistrement, ce cri de terreur déclenche frissons et surprise auprès de l’auditoire, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes.

à gauche : maître goupil surpris de ma présence au milieu de la nuit.

ci - dessus : la raison de mon approche discrète : une Grenouille rousse.

Symphonies sauvages