LES DIFFÉRENTES ESPÈCES

La truffe est la fructification d’un réseau souterrain de filaments fins et ramifiés (appelés hyphes) qui constituent le mycélium truffier, non observable à l’œil nu et qui passe toute son existence dans le sol. On la qualifie de champignon hypogé (champignon souterrain).

LA STRUCTURE D’UNE TRUFFE

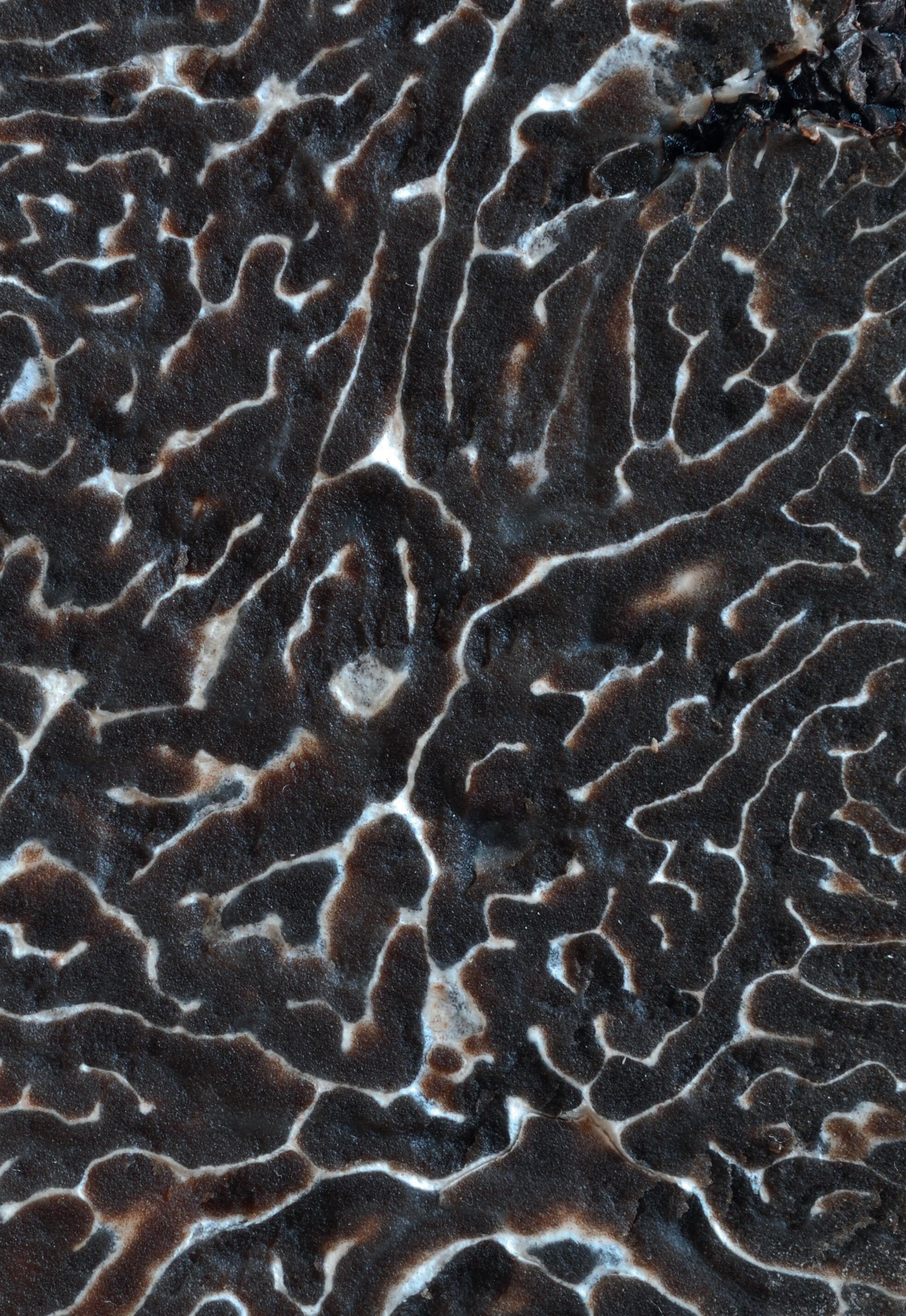

Le péridium

La peau des trois truffes les plus courantes en France, nommée péridium, est constitué d’écailles typiques qui forment un revêtement superficiel noir. Cette couleur caractéristique est due à l’imprégnation, dans les parois des hyphes, d’un pigment, la mélanine, qui renforce les structures existantes selon un processus dit de mélanisation. Les écailles sont pyramidales, composées de cinq ou six facettes séparées par des fissures et des bourrelets cannelés. Les facettes des écailles sont traversées par de profondes fentes qui passent par le sommet et qui correspondent à des scissions conduisant à la division des écailles. Ces fentes permettent au péridium d’augmenter de surface au cours du grossissement. La forme et la dimension des écailles ne peut pas servir à identifier les différentes espèces de truffes : dans une même espèce, le péridium peut présenter des écailles de dimensions différentes et de types très variés.

Fissure inter-écailles

Fente de scission d’une écaille

SURFACE D’UNE TRUFFE ET SES ÉCAILLES OBSERVÉES À LA LOUPE

Sommet d’une écaille

Sortie d’une veine blanche

La gléba

La chair des truffes est appelée la gléba. Elle est formée de zones plus ou moins sombres (selon l’espèce) et de veines blanches. Les zones sombres sont dites « fertiles », car elles renferment en fin de maturité des semences (les spores) qui assureront la propagation du champignon. Les veines blanches sont stériles, car elles ne contiennent pas de spores.

Veine sombre sporifère

Veine blanche

Gléba

Péridium

LA STRUCTURE INTERNE DE LA TRUFFE NOIRE DU PÉRIGORD EN COURS DE MATURATION

LES TROIS ESPÈCES

Du point de vue climatique, trois espèces de truffes se différencient :

• La truffe du Périgord (Tuber melanosporum) se récolte en hiver (de décembre à février) et est stoppée par les grands froids qui marquent souvent le mois de février.

• La truffe d’été (Tuber aestivum var. aestivum) est une truffe de fin de printemps et d’été.

• La truffe de Bourgogne (Tuber aestivum var. uncinatum) est essentiellement automnale (fin septembre à fin novembre), la fin de sa production est liée au froid et aux gelées.

La truffe du Périgord (Tuber melanosporum)

Cette truffe est très répandue dans la partie sud de l’Europe occidentale et, plus particulièrement, en France, en Italie et en Espagne. En France, elle est présente en Périgord, dans le Quercy, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le LanguedocRoussillon, dans la région Rhône-Alpes et en Poitou-Charentes. Avec le réchauffement climatique, elle est également présente en Bourgogne et elle est produite en Lorraine.

Au niveau climatique, Tuber melanosporum accepte des climats divers : méditerranéen, océanique et subocéanique, continental et subcontinental. Cependant, en climat continental, les truffes mûrissent difficilement ou sont souvent détruites par les gels hivernaux. En climat méditerranéen, les sécheresses estivales trop marquées sont défavorables à la production.

La truffe du Périgord n’est pas seulement dépendante de l’eau en été (juillet-août), mais aussi lors de sa formation (avril-mai), période pendant laquelle elle peut également être sensible à un déficit en eau beaucoup plus tôt, lors des sécheresses printanières (au moins dès la fin mai). En été et en automne, de longues périodes sans pluies significatives (audelà de 25 jours) sont parfois néfastes à la production, surtout lorsque les réserves d’eau du sol s’amenuisent. Mais il ne faut pas oublier que la truffe du Périgord est un champignon thermophile, capable de résister à la chaleur et à des déficits en eau de longue durée.

POUR UNE BONNE RÉCOLTE

Il faut :

• une pluviométrie bien répartie au cours de l’année ;

• quelques orages en été ;

• apporter de l’eau à la plantation au cours de la période estivale ;

• pailler le sol au pied des arbres, afin de limiter l’évaporation d’été (voir p. 86). Une bonne alternative est le mulch (voir p. 87).

La truffe du Périgord possède un péridium qui, rapidement, devient noir et adhérent à la gléba. Il est écailleux. La gléba, claire au départ, devient noire à maturité en fin de l’automne début de l’hiver, veinée de blanc.

GLÉBA D’UNE TRUFFE NOIRE DU PÉRIGORD MATURE

La truffe d’été (Tuber aestivum var. aestivum)

La truffe d’été et la truffe du Périgord ont des sites écologiques souvent similaires, mais Tuber aestivum préfère les terrains plus argileux, plus compacts, moins perméables. Si les deux truffes aiment les situations ensoleillées, celle d’été supporte des sites un peu plus ombragés.

Sa période de maturité se situe de mai à août, d’où son nom de truffe d’été. Elle est souvent récoltée immature, c’est-à-dire lorsque sa gléba qui n’a pas atteint sa couleur terminale (noisette à brun clair) est plutôt blanche. Malheureusement, dans le langage local, il est fréquent qu’elle soit appelée « truffe blanche » par opposition à la truffe noire du Périgord. C’est une mauvaise dénomination, car le blanc n’est dû qu’à une chair immature.

La truffe d’été montre un péridium écailleux, brun noirâtre à noir, adhérent à la gléba. Celle-ci, claire au départ, devient noisette pâle et brun clair à maturité. Les veines blanches sont nombreuses, ramifiées et restent d’un blanc constant.

STRUCTURE DE LA GLÉBA D’UNE TRUFFE D’ÉTÉ

La structure interne de la truffe d’été. En pleine maturité

Immature

La truffe de Bourgogne

(Tuber aestivum var. uncinatum)

TRUFFES BLANCHES ?

Certaines espèces de truffes restent claires tant à l’intérieur qu’au niveau du péridium. C’est le cas de la truffe blanche d’Italie, dite également d’Alba (Tuber magnatum) et de sa cousine la truffe blanquette (Tuber borchii). La truffe blanche d’Italie est très rare en France, mais des essais de plantations s’y font actuellement. La truffe blanquette est parfois trouvée dans les truffières françaises.

C’est la truffe la plus répandue en Europe. En France, elle est très commune en Bourgogne, Lorraine, Champagne, FrancheComté, région parisienne, Normandie, Picardie, Auvergne. Elle est également présente dans le sud de la France, en altitude. Au niveau climatique, Tuber uncinatum se trouve dans des régions soumises à des climats différents. Si cette truffe accepte des conditions océaniques, c’est essentiellement sous climats continental et semi-continental qu’elle se développe. Elle a besoin d’une pluviométrie relativement importante et surtout bien répartie pendant les mois d’été. Une pluviosité modérée au printemps (avril-mai), mais aussi en septembre, est également favorable. Cependant, les pluies prolongées d’arrière-saison sont néfastes. On peut la récolter sous la mousse, dans les endroits où une humidité est conservée. La truffe de Bourgogne aime les versants exposés au nord, mais aussi sur les bas de pentes, correctement approvisionnés en eau. Elle est très sensible aux sécheresses estivales et n’aime pas la chaleur excessive. En revanche, si la chaleur reste modérée en été et qu’elle n’est pas prolongée, ce sont des conditions favorables à son développement. Elle aime les emplacements qui ne sont pas exposés aux rayons directs et desséchants du soleil. Elle préfère les endroits mi-ombragés.

La truffe de Bourgogne possède un péridium brun noirâtre à brun, adhérent à la gléba et écailleux. La gléba, claire au départ, devient marron foncé à chocolat à maturité en automne, veinée de blanc.

DEUX ESPÈCES PROCHES ?

La truffe de Bourgogne est très proche de la truffe d’été, tant par ses mycorhizes que par son corps fructifère. Scientifiquement, elles ont des noms similaires : Tuber aestivum, mais sont deux variétés séparées, l’une est appelée var. aestivum, l’autre var. uncinatum. Toutefois, les périodes de maturité sont différentes : printemps-été pour Tuber aestivum, automne pour Tuber uncinatum. De même, les sites de production sont différents : la truffe de Bourgogne est plus nordique que celle d’été.

Nom scientifique

Répartition

Climat

Récolte

Aime

N’aime pas

Tuber melanosporum

Plutôt au sud : Périgord, Quercy, Provence-AlpesCôte d’Azur, LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes et en Poitou-Charentes

Méditerranéen, océanique et continental

Décembre à février

Terrains calcaires pas trop argileux

Pluviométrie bien répartie

Orages d’été

Paillage

Sécheresses de printemps et d’été

Gels hivernaux

Tuber aestivum var. aestivum

Plutôt au sud : Périgord, Quercy, Provence-AlpesCôte d’Azur, LanguedocRoussillon, Rhône-Alpes et en Poitou-Charentes

Méditerranéen, océanique et continental

Mai à août

Terrains calcaires avec argile

Situations ensoleillées et semi-ombragées

Sécheresses de printemps et d’été

Tuber aestivum var. uncinatum

Plutôt au nord : Bourgogne, Lorraine, Champagne, FrancheComté, région parisienne, Normandie, Picardie, Auvergne

Continental et semicontinental

Fin septembre à fin novembre

Terrains calcaires plus ou moins argileux

Pluviométrie importante

Versants nord

Bas de pentes

Endroits mi-ombragés

Pluies automnales

Sécheresses estivales

Chaleur excessive

Truffe du Périgord

Truffe d’été Truffe de Bourgogne

STRUCTURE DE LA GLÉBA D’UNE TRUFFE DE BOURGOGNE

LA LONGUE PÉRIODE

VÉGÉTATIVE

DU MYCÉLIUM TRUFFIER

Le mycélium vit dans le sol, passant dans les interstices et les microcavités mais aussi en se frayant des passages dans les agrégats de terre.

DES PAROIS EN CHITINE

Il possède la capacité de résister aux pressions du sol grâce aux parois épaisses qui le limitent. Chez la truffe, comme chez les autres champignons, le constituant essentiel de la paroi des hyphes est la chitine. C’est un sucre azoté polymérisé qui est un matériau résistant et dur lorsqu’il est associé soit au carbonate de calcium, soit à des protéines. La chitine est le second polymère le plus synthétisé dans le monde vivant derrière la cellulose qui est le principal constituant des parois des cellules végétales. Chez les champignons, c’est la chitine qui participe à la rigidité des parois et protège les hyphes vis-à-vis de l’environnement. Très commune dans le monde animal, elle constitue la cuticule des insectes et des araignées ainsi que la carapace des crustacés.

LE MYCÉLIUM TRUFFIER DE LA TRUFFE DU PÉRIGORD

Racine principale

Mycorhizes

PLANT PORTANT DES MYCORHIZES GROUPÉES EN GLOMÉRULES

LA FORMATION DE MYCORHIZES

Le mycélium dans le sol est à la recherche de jeunes radicelles d’arbres (chênes, pins, charmes…) et d’arbustes (noisetiers, cistes…) pour former des organes d’échange appelés mycorhizes. Elles constituent de véritables alliances entre le champignon (myco) et la racine (rhize). Elles sont isolées ou regroupées, formant des chapelets ou des glomérules.

GLOMÉRULE DE MYCORHIZES (OBSERVATION À LA LOUPE)

MYCORHIZES RAMIFIÉES (OBSERVATION À LA LOUPE)

Radicelle porteuse

Mycorhizes en formation

Mycorhizes bien développées

LA STRUCTURE INTIME DES MYCORHIZES DE TRUFFE

Au niveau des mycorhizes, le mycélium truffier entraîne des modifications profondes des structures racinaires, ce qui rend les mycorhizes identifiables sous la loupe à cause de leur forme en massues. Elles peuvent même être observables à l’œil nu.

Ce sont des ectomycorhizes.

ECTOMYCORHIZE ?

Une ectomycorhize est un organe mixte formé de deux partenaires : le mycélium d’une part et une radicelle de l’arbre associé d’autre part. Le mycélium forme autour de la radicelle une sorte de manchon constitué de quelques couches d’hyphes et est appelé le manteau. D’autres hyphes s’insinuent entre les cellules de l’écorce racinaire sans y pénétrer et forment un réseau intercellulaire appelé réseau de Hartig (en hommage à Robert Hartig, botaniste et mycologue allemand de la seconde partie du xixe siècle, qui a travaillé sur l’anatomie des relations entre les champignons et les racines des arbres).

Mycélium truffier entre les cellules de l’écorce formant le réseau de Hartig

Mycélium truffier formant le manteau

STRUCTURE INTIME DE LA MYCORHIZE

Coupe longitudinale d’une mycorhize après coloration (observation au microscope)

Radicelle

Mycorhize

Tubes conducteurs de sève

Radicelle

COUPE LONGITUDINALE

D’UNE MYCORHIZE ACCROCHÉE À SA RACINE PORTEUSE

Réseau de Hartig

Mycélium truffier

UNE ASSOCIATION SYMBIOTIQUE

Les cellules des deux partenaires sont en contact sans s’interpénétrer. Ces surfaces de contact permettent d’établir entre les cellules des deux partenaires des échanges nutritifs. La mycorhize constitue donc une association symbiotique, à bénéfice réciproque, qui permet à chacun d’échanger avec l’autre des éléments qui leur sont indispensables, mais qu’ils ne peuvent, seuls, acquérir ou synthétiser. La mise en place des hyphes au sein des jeunes radicelles entraîne des perturbations profondes de la morphologie et de la physiologie des cellules racinaires. Tous ces phénomènes sont sous la dépendance du mycélium qui, en produisant des substances hormonales et en transmettant des informations génétiques, perturbe le plan de développement et l’organisation des radicelles. Il module leur structure, tout en augmentant l’efficacité des rapports symbiotiques.

Manteau

Racine

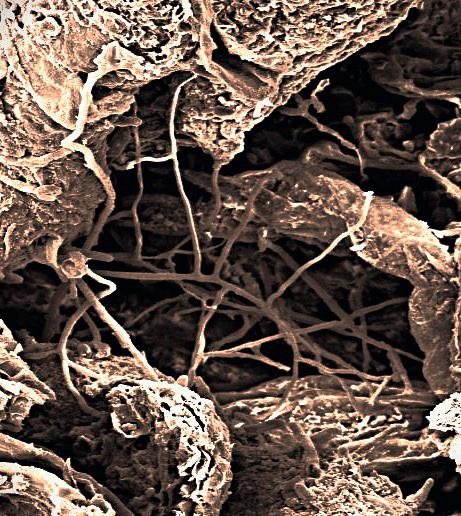

Le mycélium frangeant

Vers l’extérieur, des excroissances issues des hyphes du manteau s’allongent et pénètrent dans le milieu environnant. Elles forment un mycélium frangeant qui s’insinue facilement entre et dans les plus fines particules du sol. En explorant la terre périphérique, elles augmentent considérablement les zones de contact entre le sol et le champignon. Lorsqu’elles sont nombreuses, on peut les observer à la loupe. Toutefois, pour une observation plus détaillée, l’utilisation du microscope est nécessaire. Il ne faut surtout pas les confondre avec des filaments d’autres champignons, de type saprophytique par exemple, quelquefois présents autour des racines.

Le mycélium frangeant est également constitué de filaments plus courts, à parois plus épaisses et qui sont appelées des spinules. Elles forment une véritable ornementation sur la mycorhize. On peut les observer sous la loupe, mais le microscope permet de confirmer leur structure. En regardant leur forme et leur nombre, on peut connaître l’espèce de truffe impliquée dans la mycorhize. Les spinules sont surtout abondantes sur les mycorhizes jeunes de printemps, lorsqu’elles sont correctement alimentées en eau. Il est plus difficile de les observer lorsqu’elles ne sont plus fonctionnelles, car elles disparaissent (avec les sécheresses estivales, voire automnales, et lorsqu’il gèle en hiver).

Bien que biologiquement résistants aux contraintes physico-chimiques de leur milieu de vie, tous les filaments du mycélium frangeant sont soumis aux aléas environnementaux dus aux prédateurs. Ils constituent des nutriments facilement consommés par la microfaune du sol avide de champignons. Ce sont également des structures temporaires qui se développent en fonction de l’humidité et de l’aération du sol.

Filaments périphériques

LE MYCÉLIUM FRANGEANT (OBSERVATION À LA LOUPE)