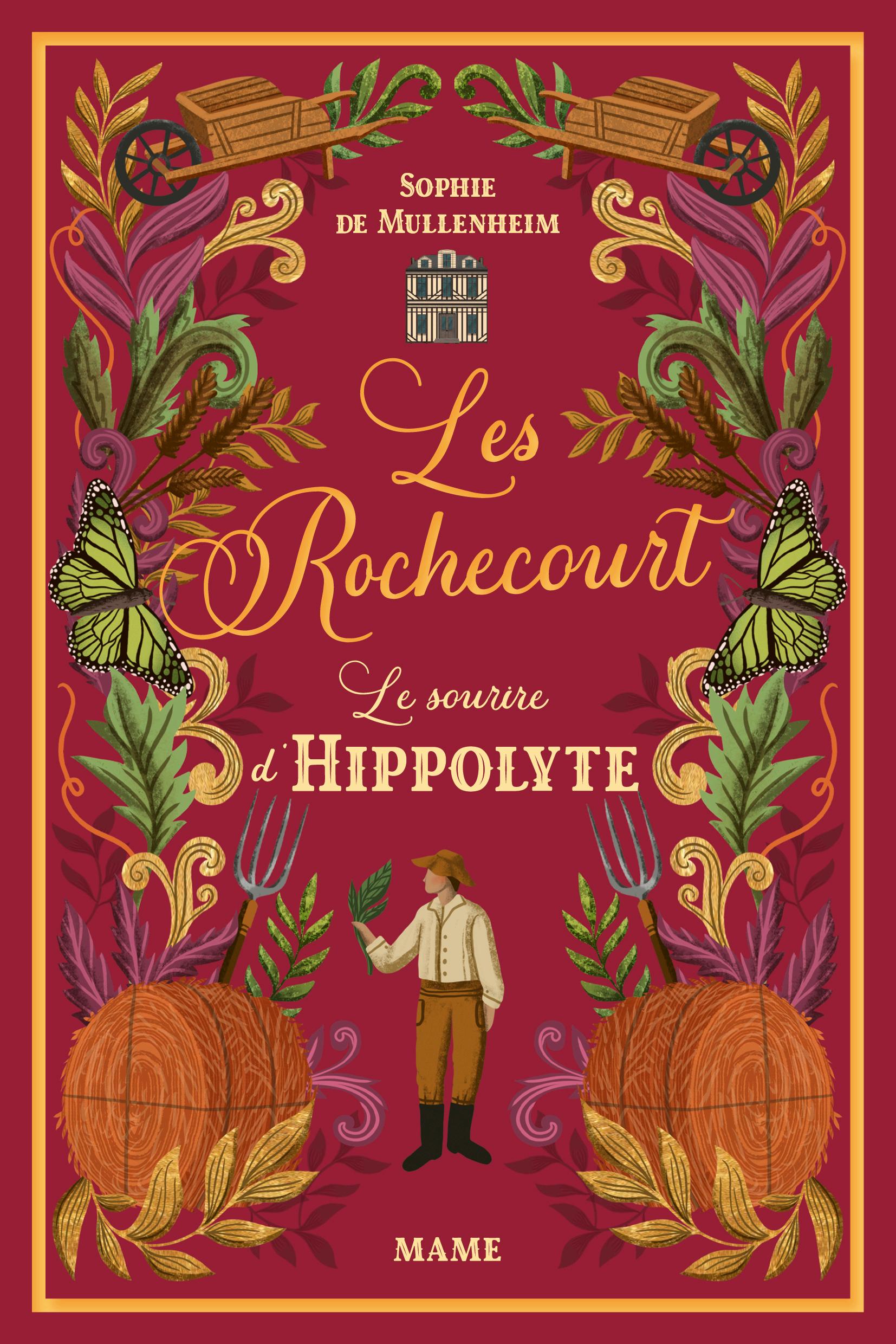

Sophie de Mullenheim

Sophie de Mullenheim

À tous les doux, les fragiles, qui voient les choses mieux que nous.

« Le jour, le Ravi restait à sa fenêtre, les bras en l’air, en regardant les gens, le ciel, les bêtes, les fleurs, et en disant :

– Que le monde est joli ! C'est pas possible qu'il soit aussi joli ! »

Yvan Audouard, La Pastorale des santons de Provence

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. »

Matthieu 5, 5

Normandie, la Minotière, juillet 1900.

Assis derrière son bureau, Jules Rochecourt ouvre le tiroir de la lourde table sur laquelle il a l’habitude de travailler depuis des années. Du bout des doigts, il caresse l’enveloppe qu’il garde là précieusement. Voici déjà huit ans que son épouse adorée les a quittés et elle lui manque toujours autant. Son absence a creusé un trou dans sa poitrine que même l’amour de ses six enfants ne parvient pas à combler totalement.

Jules Rochecourt saisit l’enveloppe, l’ouvre et relit la lettre qu’elle contient pour la énième fois.

La Minotière, le 14 juin 1892. Mon amour,

Je sais que vous refusez d’y croire, mais je n’en ai plus pour très longtemps à présent. Mes forces me quittent petit à petit et même

vous ne pouvez rien y faire. Ce n’est pas grave. C’est ainsi. J’ai eu une belle vie et je ne regrette rien. Je n’ai pas peur car je sais qu’Il m’attend Là-Haut et que je pourrai continuer de veiller sur vous. Je suis juste un peu triste. J’aurais tant aimé voir grandir encore les enfants, admirer nos filles mariées et, peut-être serrer mes petits-enfants dans mes bras. Mais à quoi bon me torturer avec de telles pensées puisqu’il est temps pour moi de tirer ma révérence.

Jules, mon amour, nous avons été infiniment heureux tous les deux et je vous bénis pour cela. Je veux que vous continuiez d’être heureux en souvenir de nous, de moi, et pour nos enfants.

Nos enfants sont beaux et forts, ils sauront s’en sortir et avoir une belle vie eux aussi. Lorsque je les vois, si soudés, je me réjouis et j’ai confiance en leur avenir. Il n’y a qu’Hippolyte qui m’inquiète. Il est si doux, si merveilleux et si pur. J’ai peur que le monde ne lui fasse du mal. Je ne veux pas qu’il souffre. Je sais qu’il est très attaché à Camille et qu’elle le prendra sous son aile quand je ne serai plus là. Mais, vous, promettez-moi de tout faire pour le protéger.

— Papa ?

Jules Rochecourt tressaille et relève la tête. Il n’a pas entendu son fils entrer.

— J’ai frappé, mais vous ne répondiez pas.

La voix du jeune homme est angoissée. Jules Rochecourt lui sourit, rassurant.

— Pardon, Hippo, j’étais plongé dans mes pensées, répond-il. Et tu sais qu’à mon âge je deviens un peu dur d’oreille.

L’inquiétude disparaît des traits du garçon aussi soudainement qu’elle s’y était installée. Ses yeux verts s’illuminent et il secoue gaiement ses courtes boucles aux reflets châtains.

Chacune de ses émotions se lit sur son visage comme dans un livre ouvert.

— Je voulais vous souhaiter une belle journée, lance-t-il alors.

Je rejoins Pierre et Alphonse à la Petite Minote pour les aider avec les vaches.

Jules Rochecourt hoche lentement la tête.

— Bien. Très bien. Oui, vas-y, répond-il.

Le visage d’Hippolyte rayonne.

— Bonne journée, Papa.

— Bonne journée, Hippo.

Jules Rochecourt regarde son dernier fils quitter la pièce. Depuis qu’il a arrêté l’école pour travailler à la ferme avec les fils de Jean et Marie, Hippolyte est transformé, plus joyeux et heureux que jamais. Non pas qu’il ait été triste et malheureux avant.

Hippolyte est d’un naturel si optimiste que le monde lui paraît beau, quoi qu’il arrive. Néanmoins, il est davantage fait pour vivre dehors, au cœur de cette nature qu’il chérit plus que tout, que sur les bancs de l’école où il peinait plus que tous ses camarades. Depuis son plus jeune âge, le garçon préfère le chant des oiseaux aux récitations, les ondulations du blé dans les champs aux séries de calcul, l’odeur de la mer à celle de

craie sur le tableau. Il n’est ni intellectuel, ni rigoureux, ni logique. C’est un rêveur qui ne cesse de s’émerveiller de tout.

Le père de famille baisse les yeux sur la lettre.

Mais, vous, promettez-moi de tout faire pour le protéger.

Il soupire puis fixe longuement la photo de son épouse posée sur son bureau, dans un cadre doré.

— Je vous le promets, Henriette, souffle-t-il. Je vais faire de mon mieux.

À soixante-six ans, Jules Rochecourt commence à sentir le poids des années sur ses épaules. Sa vue baisse, ses oreilles dysfonctionnent, son corps se rouille et, parfois, sa mémoire flanche. Il n’a plus l’énergie ni l’appétit de ces dernières années, son sommeil est haché au point qu’il se réveille souvent fatigué.

Même le travail à la minoterie, qui lui plaisait tant, commence à lui peser. Heureusement que Charles, le mari de Camille, a pris sa suite. Jules Rochecourt sait que son entreprise, le travail de toute sa vie, est entre de bonnes mains et pourra continuer de nourrir sa famille un moment, même lorsqu’il ne sera plus là. Voilà qui est rassurant. Reste Hippolyte…

Soudain, le vieil homme se redresse : il est temps qu’il s’occupe réellement de l’avenir de son plus jeune fils.

— Hippo ? Où vas-tu comme ça ? lance Pauline en croisant son frère en train de courir.

Hippolyte s’arrête, le sourire aux lèvres.

— M’occuper des vaches ! C’est moi qui dois les changer de champ ce matin.

Pauline frémit malgré elle.

— Tu fais attention, n’est-ce pas ?

— Po ! rit Hippolyte. Ce sont des vaches.

— Je sais, rétorque sa sœur. Mais une vache, c’est lourd.

— Tu crois qu’elles vont me sauter dessus ?

Pauline hausse les épaules. On ne sait jamais.

— Po, reprend Hippolyte, rassurant. Je sais faire !

La jeune fille sourit et hoche la tête. Elle a beau se raisonner et se dire que son frère est tout à fait capable d’aider à la ferme, elle ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour lui. Dans la famille, et depuis toujours, c’est d’Hippolyte dont on s’inquiète le

plus. Il est doux, simple, candide, aveuglément confiant dans les autres et dans le monde, spontané, incapable de dissimulation, insouciant et émotif. Autant de merveilleuses qualités qui lui jouent parfois des tours quand il s’agit d’affronter le monde.

Pauline a tort pourtant. Il n’y a pas lieu de se faire de soucis pour son frère. Enfin, à 17 ans, il fait ce qu’il aime et ce qu’il sait faire : travailler à la ferme. Pour cela, il n’a pas besoin de savoir lire ni écrire, même s’il est reconnaissant à ses parents de le lui avoir appris. En réalité, il lui suffit de comprendre les animaux, saisir leurs besoins et percevoir leurs humeurs. Il lui faut aussi savoir reconnaître un grain de blé d’un grain d’orge, apprécier la lente pousse des arbres et déceler un parasite, ou estimer quand planter les légumes du potager en fonction du temps et de la saison. Il doit surtout faire preuve d’instinct et de bon sens et, de cela, il ne manque pas. Depuis qu’il se rend chaque jour à la Petite Minote pour aider, Hippolyte a gagné en assurance et en force. Lui, pourtant déjà vif et charpenté, s’est encore étoffé et musclé. Il est devenu presque un homme, même si son regard vert a toujours un éclat enfantin.

Quelques minutes plus tard, lorsqu’il arrive dans le champ près de la Petite Minote, Hippolyte sourit en voyant toutes les vaches massées près de la clôture. Il a l’impression qu’elles l’attendent et sont venues le saluer.

— Bonjour Virginie, Violette, Viviane, Victorine…

Il leur a toutes donné un nom depuis qu’il aide à la ferme.

En V puisque ce sont des vaches. À chaque fois qu’il va les voir, il récite leurs prénoms un peu comme s’il faisait l’appel. Les animaux s’avancent, dociles, et collent leur truffe humide dans les mains du garçon qui rit de plaisir.

Quand il entre dans l’enclos avec elles, certaines s’approchent si près de lui qu’elles lui piétinent les pieds.

— Ouh là ! crie-t-il, hilare. Tout doux !

Une vache meugle doucement.

— Oui, Violette, on y va, lui répond-il.

Le jeune homme ouvre la barrière de l’enclos quand une voix puissante le fait se retourner.

— Bonjour, Hippo !

Pierre, le fils cadet des fermiers Jean et Marie, est debout devant l’étable, le bras levé.

— Bonjour, Pierre ! lance à son tour Hippolyte.

— Tu as besoin d’un coup de main ? crie Pierre.

— Je me débrouille, merci. Je les amène au champ du gros chêne. L’herbe est haute là-bas.

Pierre, de loin, lui sourit. Il sait pouvoir compter sur le plus jeune fils Rochecourt. Il a la même passion pour les animaux que lui.

— Parfait !

Attirées par la barrière ouverte, les vaches s’agglutinent et poussent vers la sortie. Elles aimeraient passer toutes en même

temps. En un instant, Hippolyte se retrouve au milieu d’une marée de dos et de fesses musculeuses, de têtes cornues et de pattes puissantes. Pierre serre les dents, se demande s’il doit intervenir puis entend la voix d’Hippolyte qui s’élève, sûre et claire.

— Qu’est-ce que c’est que cette pagaille ? En rang !

Mues par une sorte d’instinct, les bêtes lui obéissent presque aussitôt, se calment et sortent une à une de l’enclos.

— Bien, c’est bien, les félicite Hippolyte.

Pierre sourit à nouveau. Hippolyte l’étonnera toujours. Depuis qu’il est tout petit, le garçon est au cœur de toutes les attentions de sa famille quand bien même il a une santé excellente et un sens inouï des animaux et de la nature. On raconte que, à la naissance, il n’a pas pleuré tout de suite et que le médecin qui assistait Henriette Rochecourt, sa mère, pour l’accouchement, a cru un moment qu’il ne survivrait pas. Il se trompait et Hippolyte s’est révélé être un bébé robuste et vif. Il était simplement – et il l’est toujours – un peu plus lent à comprendre les choses que ses frères et sœurs. Contemplatif, poète, rêveur et sensible, il est un être à part et lumineux.

Hippolyte referme avec soin la barrière derrière lui et suit le troupeau, une badine à la main. Il ne s’en sert jamais contre les animaux et s’amuse plutôt à fouetter les hautes herbes avec. Pour faire avancer les vaches devant lui, il se contente de

pousser d’étranges petits cris de gorge qu’elles interprètent sans mal.

Le jeune homme mène les animaux jusqu’au champ en passant par la route empierrée, lorsqu’un bruit étrange jaillit de l’un de fossés. Hippolyte s’arrête et tend l’oreille.

Le bruit ressemble à un petit cri aigu et faible, presque un gémissement. Le cœur du garçon bondit dans sa poitrine.

Sans hésiter, Hippolyte se penche au-dessus du fossé et fouille les hautes herbes du regard. Toute son attention se tend vers cet appel plaintif. Plus rien d’autre n’existe pour lui. Du bout de sa baguette, il écarte la végétation à la recherche de celui qui semble l’appeler au secours. Un chaton… Un minuscule chaton entièrement noir qui lève ses yeux apeurés vers lui.

— Qu’est-ce que tu fais là, toi ? murmure Hippolyte en s’accroupissant.

Il tend la main vers le fragile animal, glisse sa paume sous son ventre chaud et tremblant de peur, et l’extrait de l’herbe où il s’était caché. Ses gestes sont doux, pour ne pas effrayer l’animal. Hippolyte sourit, colle la petite bête contre son torse et la caresse lentement pour la calmer.

— Là, tout va bien, lui souffle Hippolyte. Je suis là.

Au même moment, un hennissement furieux déchire l’air, suivi de meuglements effrayés.

Hippolyte relève aussitôt la tête. Ses vaches ont avancé loin sur la route, sans lui, et empêchent un véhicule de passer. Curieuses, les bêtes se pressent contre la portière tandis que le

conducteur et sa passagère regardent avec une surprise mêlée d’effroi une bête plus téméraire que les autres tenter de grignoter l’un des sièges.

Hippolyte glisse prestement le chaton dans la poche de sa veste et court en direction de la voiture.

— Pardon, Madame, Monsieur, s’excuse-t-il en arrivant, haletant. Violette, Victorine, Viviane… laissez ces personnes tranquilles, ordonne-t-il avec le petit bruit de gorge qui le caractérise.

Presque aussitôt les vaches se désintéressent du véhicule et de ses passagers et se remettent en route.

— Je suis affreusement désolé, s’excuse Hippolyte en souriant largement. Je n’ai pas fait attention. J’avais la tête ailleurs. J’ai trouvé un chaton et je n’ai pas vu mes vaches qui filaient, explique-t-il, avec simplicité.

Il porte la main à sa poche pour sortir le minuscule animal.

— Vous voulez le voir ? demande-t-il, candide. Il est si mignon.

Le conducteur fusille du regard le jeune homme. Il a eu peur et sa colère explose.

— Imbécile ! grommelle-t-il. Les gens comme vous, il faudrait les enfermer.

— Aaaah ! Qu’est-ce que c’est que ça ?

Alertée par le hurlement, Pauline se précipite vers la cuisine où elle trouve Madeleine, debout sur une chaise, un balai à la main pointé en direction de l’angle de la pièce. La scène est cocasse, mais la gouvernante a l’air si terrorisée que Pauline se garde bien de se moquer.

— Madeleine ? Que se passe-t-il ?

— Un chat noir ! s’égosille la domestique en agitant son balai devant elle.

Interloquée, Pauline s’avance lentement et découvre une coupelle posée par terre, non loin du buffet. Mais de chat, pas la moindre trace.

— Voyons, Madeleine, il n’y a rien, rassure-t-elle.

Mais cette dernière n’en démord pas.

— J’ai vu un horrible chat noir, juste ici, répète-t-elle d’une voix pleine de terreur. Il lapait du lait dans la coupelle.

Pauline s’accroupit, inspecte la coupelle qui semble avoir effectivement contenu du lait, mais ne voit rien. Pas de chat.

— Il a dû se cacher sous le meuble, suppose la domestique.

La jeune fille se penche et regarde sous le buffet, sans succès.

— Madeleine, tu as sans doute rêvé.

La cuisinière siffle entre ses dents, agacée.

— Je ne suis pas idiote. J’ai vu un chat noir.

Pauline lui sourit.

— Tu sais bien que ce n’est pas possible puisqu’Eugénie n’est pas ici.

Depuis toujours en effet, c’est Eugénie qui rapporte à la Minotière toute sorte d’animaux trouvés, blessés ou parfois même morts. Sa passion dévorante pour eux a donné à la brave Madeleine bien des sueurs froides.

— Je sais ce que je dis, râle la cuisinière.

Elle descend prudemment de son perchoir tout en jetant des regards suspicieux vers le buffet et la coupelle.

— Il nous arrive tous de voir certaines choses qui n’existent pas vraiment, commence Pauline. Mais…

Un timide miaulement la coupe, faisant bondir à nouveau Madeleine sur sa chaise.

Pauline tressaille. La domestique grimace, victorieuse.

— Qu’est-ce que je disais ? gronde-t-elle d’une voix rauque.

Surprise, Pauline se tourne à nouveau vers le buffet et s’agenouille pour mieux regarder dessous.

Pour commencer, elle ne voit rien. Il fait sombre sous le gros meuble. Mais, très vite, il lui semble apercevoir une légère lueur. Quelque chose brille dans la pénombre. Des yeux…

Le miaulement craintif reprend. Pauline sourit, ravie, et tend prudemment la main.

— Petit, petit, murmure-t-elle d’une voix charmeuse. Viens ici, je ne te ferai aucun mal.

Elle reste ainsi un long moment, la main ouverte et glissée sous le buffet quand elle sent une petite langue râpeuse lui lécher le bout des doigts. Pauline glousse. On dirait de minuscules chatouillis.

— Viens, souffle-t-elle doucement tandis que Madeleine observe la scène d’un œil sombre.

Lentement, Pauline ramène petit à petit sa main vers elle. Et quand elle la sort enfin de sous le buffet, la tête noire d’un adorable chaton surgit dans la lumière.

— Raah ! J’avais raison ! hurle Madeleine, effrayant l’animal qui retourne aussitôt se cacher.

Au même instant, la porte de la cuisine s’ouvre sur Hippolyte qui revient, les bras chargés d’une caisse en bois.

— Po ? s’étonne-t-il. Qu’est-ce que tu fais ?

Il regarde sa sœur à quatre pattes, puis sourit en comprenant.

— Ah, tu as fait la connaissance de Réglisse ? s’exclame-t-il joyeusement.

— Réglisse ? répètent en chœur sa sœur et Madeleine.

Hippolyte pose sa caisse par terre et se place à côté de Pauline. Comme elle, il glisse sa main sous le buffet et en ressort presque instantanément le petit chaton noir. Juchée sur sa chaise, Madeleine a un mouvement de recul qui manque de la faire tomber.

— Po, je te présente Réglisse, dit alors Hippolyte en tendant le petit animal sous le nez de sa sœur. Je l’ai trouvé tout à l’heure dans un fossé.

Puis le garçon se lève et tend le bras vers Madeleine.

— Madeleine, voici Réglisse.

La gouvernante porte la main à son cœur, se signe trois fois et murmure, terrorisée :

— Seigneur Jésus, un chat noir !

Mais Hippolyte rit.

— Il ne te fera aucun mal, dit-il. Regarde comme il est petit.

Madeleine détourne la tête et siffle entre ses dents.

— Il nous portera malheur, ce chat.

Le regard d’Hippolyte se voile de tristesse.

— Non, Hippo, le rassure aussitôt Pauline. Madeleine se trompe. Il est adorable ton petit chat.

Le garçon sourit à sa sœur et serre plus fort le chaton contre son cœur.

— Je ne veux pas d’animaux dans ma cuisine, s’exclame alors Madeleine, qui reste juchée sur sa chaise.

Hippolyte lui sourit.

— Je vais le monter dans ma chambre alors, suggère-t-il, trop heureux.

Quelques minutes plus tard, aidé de Pauline, Hippolyte quitte la cuisine avec sa caisse en bois, son chaton, la coupelle et une petite bouteille de lait. Madeleine descend alors de son perchoir et marmonne entre ses dents : — Un chat noir… Ça porte malheur !

Enfin ! Hippolyte a dit son premier mot aujourd’hui, la veille de ses quatre ans. C’est une vraie victoire et un immense soulagement. Le docteur avait raison : Hippolyte n’est pas muet. Il prend simplement son temps, un peu plus que les autres.

Depuis le temps que la famille attend ce premier son sorti de sa bouche, chacun a fait des conjectures. Bien entendu, tout le monde a d’abord parié sur le fait qu’il commencerait par dire Maman ou Papa. Ce sont généralement les mots qui sortent les premiers de la bouche des enfants et aucun, dans la famille, n’a fait exception à la règle jusqu’ici. Mais voyant que cela ne venait pas, les uns et les autres ont tenté de faire dire à Hippolyte leur propre prénom. Pauline, surtout, avait bon espoir. Son diminutif, Po, est si simple à prononcer. Même Madeleine espérait s’entendre appeler avant les autres.

Mais si le temps d’Hippolyte n’est pas le nôtre, ses pensées ne le sont visiblement pas non plus.

— Ega’de ! s’est-il soudain exclamé en pointant son petit doigt.

L’émotion était vive mais l’incompréhension aussi. Quel était ce mot barbare ?

— Ega’de ! a répété Hippolyte un peu plus fort et plus sûr de lui.

Il a fallu suivre le petit doigt qu’il tendait résolument pour comprendre. Hippo nous montrait un oiseau posé sur le rebord de la fenêtre.

— Regarde ? a tenté Édouard en se tournant vers son frère.

Hippolyte a souri.

— Ega’de, a-t-il redit, heureux d’être compris. Quelle merveille ! Pour son premier mot, Hippolyte a choisi de nous inviter à regarder. Cela présage-t-il du garçon qu’il sera plus tard ?

Clarisse Dindon ne perd pas une miette du paysage. La Normandie est telle qu’elle l’imaginait. Le grand air. La campagne. La mer au loin. Même les vaches ! Tout lui plaît et la mauvaise humeur de son mari n’y changera rien.

De toute façon, Léonard Dindon a toujours été un homme en colère.

Le jour de sa naissance, il poussa un hurlement si strident en venant au monde qu’il perça les tympans de la femme venue aider sa mère à accoucher.

Bébé, il vagissait d’indignation lorsque la pauvre nourrice qui s’occupait de lui n’avait plus assez de lait.

À cinq ans, quand il découvrit dans la basse-cour de monsieur le curé à quoi ressemblait un dindon et qu’il fit le lien avec son nom de famille, il faillit tordre le dos au pauvre animal qui n’eut la vie sauve que parce que Léonard ne put le rattraper à la course.

Plus tard, lorsqu’il fut scolarisé, Léonard Dindon afficha immédiatement la couleur. Il cassa une dent au premier qui osa se moquer de son patronyme. Éborgna presque le second qui le défia avec un « sale dindon » hargneux. Étrangla à moitié celui qui s’amusa à le caricaturer sous les traits d’un gallinacé. Il n’y eut pas de quatrième. Les autres élèves comprirent qu’il était préférable de se tenir à carreau et, surtout, loin de ce garçon irascible.

Léonard Dindon n’eut donc pas d’ennemi de toute sa scolarité, mais pas d’ami non plus. Personne ne voulait s’asseoir à côté de lui, jouer avec lui ou même lui adresser la parole. Il grandit solitaire, en ruminant sa colère.

Le petit garçon colérique devint un adolescent soupe au lait, puis un jeune homme bilieux et un homme acariâtre. Il termina ses études sans l’aide de personne, monta son affaire à la seule force de son poignet et érigea un empire dans le monde de la sidérurgie avec sa hargne pour seul moteur. En voyant sa réussite exemplaire, chacun pourrait logiquement penser que cet homme-là est loin d’être « le dindon de la farce », mais personne, bien sûr, n’ose jamais formuler tout haut une telle évidence.

Par la force des choses, tout l’entourage de Léonard Dindon vit dans une espèce de terreur respectueuse. Que ce soient les employés de son entreprise, les gens de sa maison ou quiconque doit le côtoyer, ils craignent les accès de colère de cet homme

imprévisible et invivable. Et pourtant, Léonard Dindon n’a aucun mal à faire venir les gens à lui. Il faut lui reconnaître en effet qu’il est un homme sévère, mais juste. Dans ses usines Léonardin, les ouvriers sont mieux payés qu’ailleurs pourvu qu’ils travaillent bien. Et dans son hôtel particulier parisien, ceux qui le servent sont largement rétribués pour peu qu’ils supportent les humeurs de leur patron. Heureusement pour eux, Clarisse Dindon, elle, est tout l’opposé de son époux. En effet, elle est aussi lumineuse que son mari est sombre, aussi charmante qu’il est imbuvable, aussi affable qu’il est lunatique, aussi blonde qu’il est brun. Pas une seule fois elle n’a un mot plus haut que l’autre tandis que son époux ne peut réprimer ses sautes d’humeur. Elle sourit à tout le monde, a un petit mot aimable pour tous et ne semble être venue sur terre que pour semer de la joie autour d’elle.

Rien n’étonne plus que ce couple qui semble si mal assorti. Et pourtant, rarement on a vu mari et femme plus amoureux l’un de l’autre. Devant Clarisse, Léonard est doux comme un agneau, docile et aux petits soins. Chaque jour, il s’étonne que cette femme merveilleuse ait posé un jour les yeux sur lui et accepté de devenir sa femme. Les mauvaises langues avancent qu’elle le fit par intérêt, mais la famille de Clarisse est largement aussi fortunée que Léonard Dindon et elle n’avait nul besoin d’argent. D’autres supposent qu’elle est un peu simplette et qu’elle ne s’est pas rendu compte de qui elle épousait. Or Clarisse Dindon est très loin d’être une idiote. Elle

aide même souvent son époux dans ses affaires, lui prodiguant régulièrement des conseils avisés qu’il suit au pied de la lettre.

La vérité est bien plus simple et belle que cela : Clarisse a su percevoir l’homme qu’il était sous cette colère envahissante. Elle l’aime pour de bon et lui, lui est définitivement attaché.

À dire vrai, Clarisse n’a qu’un seul défaut : elle est têtue.

C’est d’ailleurs ce qui fit qu’elle l’emporta contre ses parents qui tentèrent de la dissuader d’épouser cet industriel taciturne.

Mais c’est ce qui implique aussi que lorsqu’elle a une idée en tête, elle n’en démord pas.

Et il y a quelques jours, au réveil, Clarisse Dindon fut prise d’une lubie.

— Bichon ? murmura-t-elle à l’oreille de son mari, qui ouvrait à peine les yeux.

Il est curieux de constater que Léonard Dindon se laisse appeler par ce surnom ridicule quand, toute sa vie, il a lutté pour que personne ne se moque jamais de son patronyme. Les mystères de l’amour sont décidément impénétrables.

— Mmm, répondit-il encore dans un demi-sommeil.

— Je viens d’avoir une idée, dit alors Clarisse Dindon, tout à fait réveillée, pour sa part. Que dirais-tu de nous installer en Normandie ?

Voici donc qui explique, ce jour, leur présence en Normandie, et en particulier sur les routes proches de la Minotière et des

falaises des Vaches Noires. Clarisse Dindon a jeté son dévolu sur l’endroit à cause de sa proximité avec la ville d’Houlgate qui commence à accueillir de plus en plus de villas d’industriels et de Parisiens. Le site est à la mode et les boutiques fleurissent sur la côte. Mais Clarisse ne souhaite pas être en centre-ville. Elle préfère s’installer légèrement à l’écart pour jouir d’un plus grand terrain et avoir son propre potager et ses animaux. L’épouse Dindon rêve de gratter la terre, cultiver des fleurs, manger ses propres légumes, ramasser ses œufs et, pourquoi pas, traire ses vaches. Dans sa ferme idéale, seul le dindon ne sera pas le bienvenu, mais personne ne s’en étonnera.

Comme ils s’arrêtent dans un restaurant pour le déjeuner, Clarisse commente tout ce qu’ils ont vu avec entrain.

— Tu as vu, Bichon, comme les gens sont aimables ici. Et ce garçon, avec ses grands yeux verts, au milieu de ses vaches.

Je n’ai jamais vu un si beau sourire.

— Il a failli nous envoyer dans le fossé, s’indigne son mari.

Mais Clarisse pouffe.

— Comme c’était drôle finalement. J’ai bien cru que cette vache allait s’inviter dans notre voiture, s’amuse-t-elle.

— Elle était prête à ruiner notre banquette ! râle Léonard.

— J’aurais bien aimé voir son chaton, moi, poursuit Clarisse Dindon, rêveuse.

— Un vrai danger public, plutôt.

— Je me demande de quelle couleur il était.

— Un chat de gouttière, certainement.

— Penses-tu que nous croiserons ce jeune homme à nouveau ?

— Si c’est le cas, je prendrai son nom pour porter plainte ! Nous aurions pu avoir un accident.

Clarisse pose une main douce sur celle de son mari et lui lance un long regard.

— Bichon ? lui souffle-t-elle.

— Mmm, grommelle-t-il.

— Avons-nous eu un accident ?

Léonard Dindon secoue la tête avec mauvaise humeur.

— À quoi bon s’indigner alors ?

Il baisse les yeux, vaincu.

— Mais si ça arrive, crois-moi que…, gronde-t-il.

— Chuuuuut !