artistes • militantes • scientifiques du XXe siècle

artistes

• militantes • scientifiques du XXe

siècle

artistes • militantes • scientifiques du XXe siècle

artistes

• militantes • scientifiques du XXe

siècle

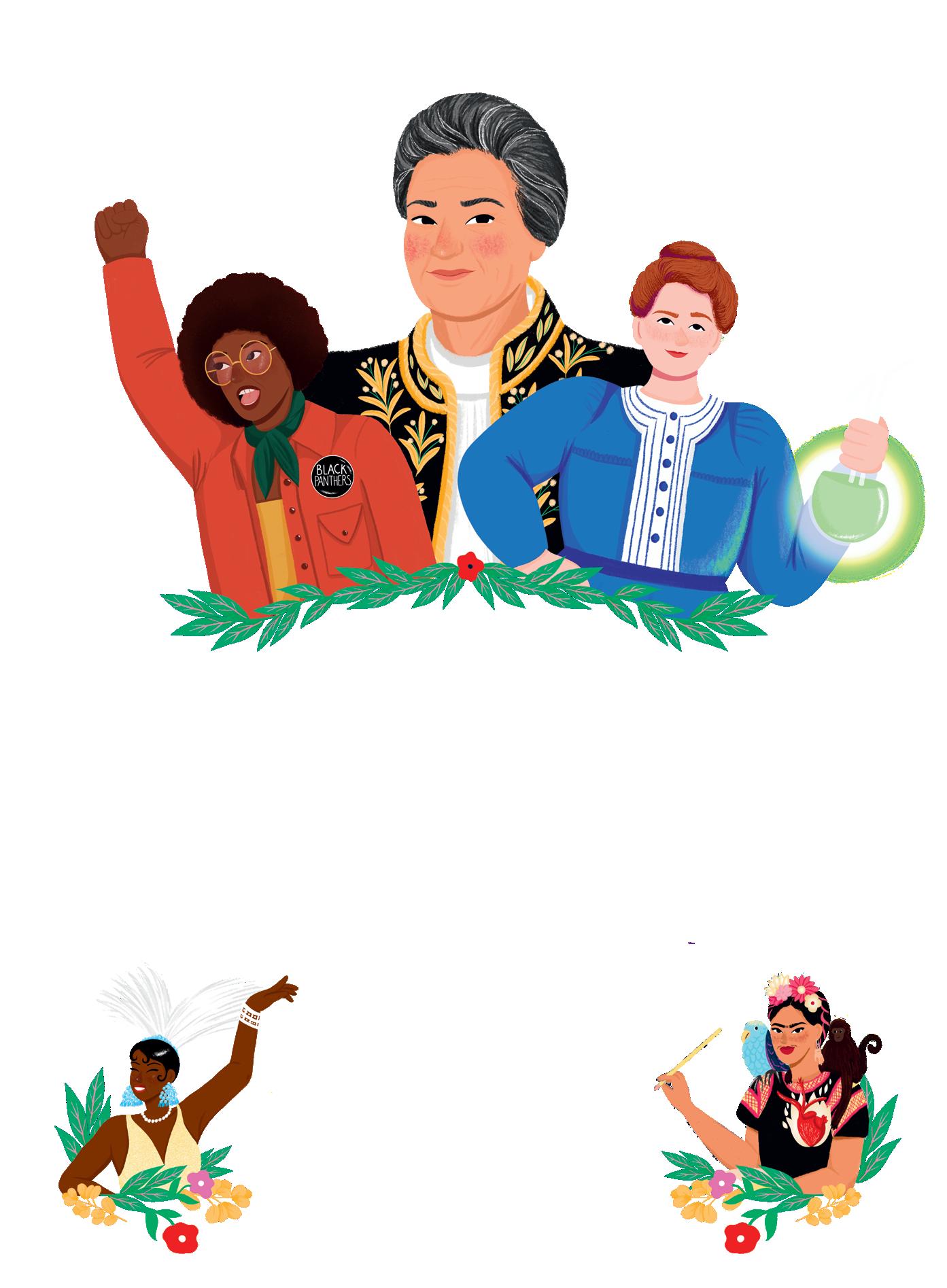

Nombreuses sont les femmes qui, au XX e siècle, ont fait bouger les lignes et ont porté leur voix, que ce soit en faveur de la liberté, de l’égalité des chances, de la protection de l’environnement, de la reconnaissance de leur art ou de leur travail scientifique. À elles, nous devons des œuvres, des découvertes, des droits… mais aussi l’héritage d’un féminisme plus marqué et l’idée d’une puissante sororité.

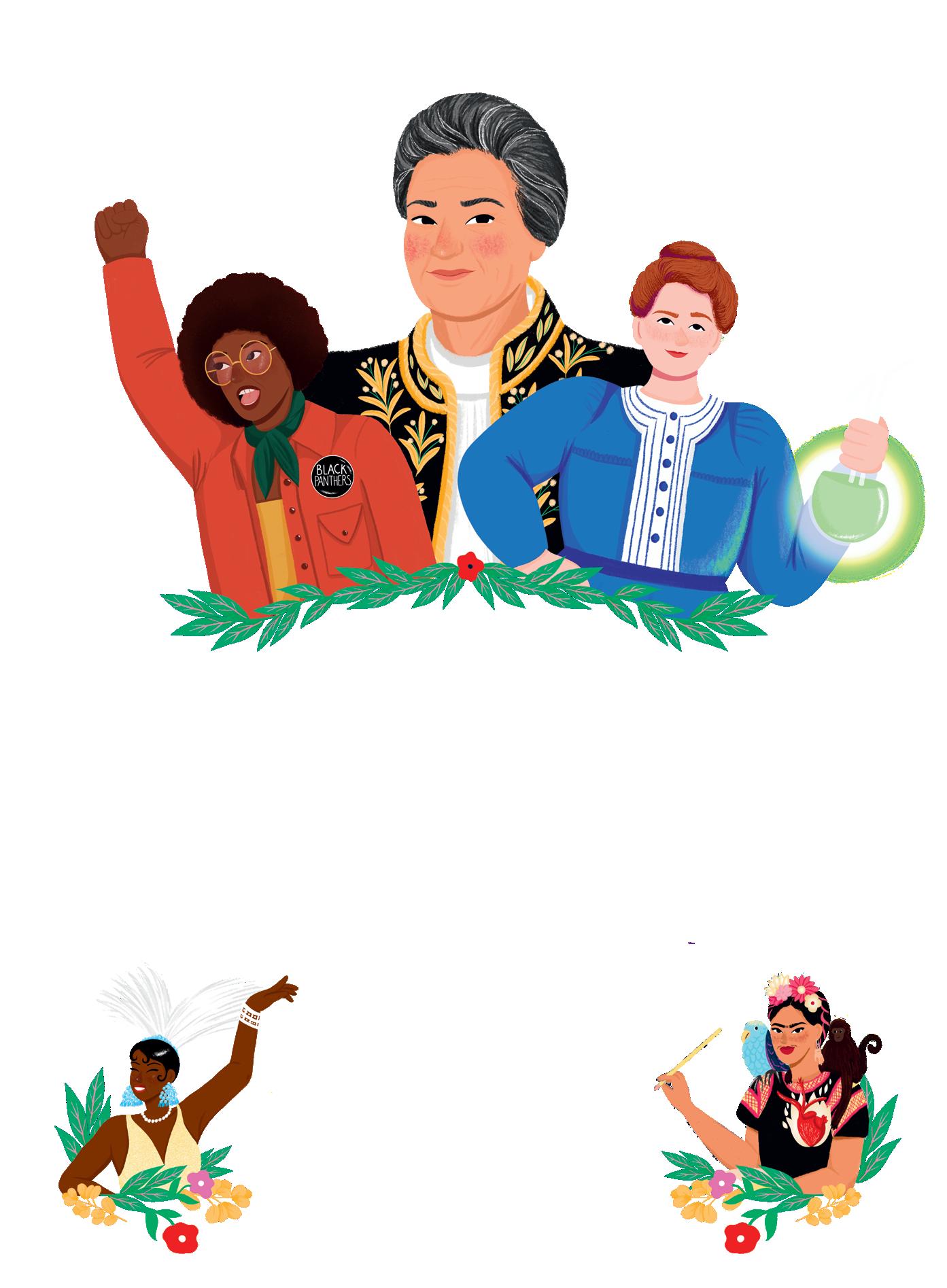

Des artistes comme Frida Kahlo, Toni Morrison ou Oum Kalthoum ont fait fi des conventions pour faire éclore leurs œuvres et pratiquer leur art selon leurs propres règles. Leurs noms, encore trop méconnus, restés dans l’ombre de créateurs masculins ou rayés de l’histoire, nous reviennent à mesure que public et historiens se penchent sur ce qu’elles nous ont laissé.

De même, victimes de discriminations et d’injustices durant leurs études et durant leur carrière, les femmes scientifiques ont lutté pour mener leurs recherches et être reconnues pour leurs découvertes. Nous savons désormais que c’est la mathématicienne Katherine Johnson qui a permis aux premiers hommes d’aller sur la lune. Ou que c’est à Rosalind Franklin que nous devons la découverte de la structure de l’ADN !

Cette reconnaissance est aussi possible grâce au travail des militantes. Leur acharnement à dénoncer, effriter, voire dynamiter le patriarcat, n’a connu ni répit ni compromis. Gisèle Halimi a défendu le droit de chacune à disposer librement de son corps, quand Simone Veil a fait adopter, en 1974, la loi visant à dépénaliser l’avortement en France. Simone de Beauvoir, Michelle Perrot, Angela Davis et tant d’autres ont posé les jalons philosophiques du féminisme. Ces militantes, loin de s’arrêter aux droits des femmes, ont pris la défense des exclus, œuvré pour mettre fin à la ségrégation raciale, dénoncé le racisme, lutté contre l’homophobie, appelé à protéger l’environnement. Parmi elles : Rosa Parks, qui a osé dire « non » à tout un système de domination sociale. La chanteuse Joan Baez, qui a défendu la liberté d’expression et critiqué âprement la guerre au Vietnam. La journaliste Anna Politkovskaïa qui, au prix de sa propre vie, s’est opposée au pouvoir russe en racontant le quotidien des Tchétchènes. Ce livre, recensant quarante portraits écrits par Anne Lanoë et illustrés par Alice Dussutour, rend hommage à leur courage. Il nous rappelle combien le XX e siècle fut porteur de bouleversements… et comme il ne tient qu’à nous, individuellement et collectivement, d’alimenter la flamme de nos aspirations et de nos révoltes.

Ces portraits sont présentés selon un ordre chronologique, en fonction de la date de naissance des femmes dont les parcours sont retracés.

MARIE CURIE

ISADORA DUNCAN

SUZANNE NOËL

EVELYN CHEESMAN

VIRGINIA WOOLF

GERMAINE KRULL

10

14

16

18

20

24 TAMARA DE LEMPICKA

26 OUM KALTHOUM

BAKER

30 RACHEL CARSON (1907)

34 FRIDA KAHLO (1907)

KATHARINE HEPBURN (1907)

DORA MAAR (1907)

36

40

42

SIMONE DE BEAUVOIR (1908) P. 46

LOUISE BOURGEOIS (1911)

48

ROSA PARKS (1913) P. 50

BILLIE HOLIDAY (1915)

KATHERINE JOHNSON (1918)

ROSALIND FRANKLIN (1920)

MARIE THARP (1920)

56

64

YAYOI KUSAMA (1929)

TU YOUYOU (1930)

84

86

TONI MORRISON (1931) P. 88

DIAN FOSSEY (1932)

JANE GOODALL (1934)

90

94

MARY QUANT (1934) P. 98

VALENTINA TERECHKOVA (1937) P. 100

JOAN BAEZ (1941) P. 102

ANGELA DAVIS (1944)

MARGARET ROSSITER (1944)

BIRUTÉ GALDIKAS (1946)

FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI (1947)

ANNA POLITKOVSKAÏA (1958)

104

108

110

112

114

SAMPAT PAL DEVI (1960) P. 118

MARYAM MIRZAKHANI (1977)

120

1867-1934

UNE SCIENTIFIQUE D’EXCEPTION

Marya Salomea Sklodowska, plus connue sous le nom de Marie Curie, voit le jour le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans une Pologne démantelée et dominée par l’Empire russe. Dernière fille d’un professeur de physique et de mathématiques et d’une directrice d’école, Marya développe très tôt un goût prononcé pour les sciences et part en France pour étudier la physique et les mathématiques. Elle va devenir au fil des années une scientifique de renom, mondialement reconnue pour ses travaux sur la radioactivité*, et la femme scientifique la plus primée de toute l’histoire.

-

Vite, Marya ! Cache ce manuel d’histoire polonaise. L’inspecteur russe arrive ! Il ne doit pas soupçonner que nous étudions le polonais en classe ! – Ne t’inquiète pas, Hela ! Il peut m’interroger tant qu’il veut. Je connais le nom des tsars sur le bout des doigts et je parle un russe impeccable. Il n’y verra que du feu.

Mais s’il savait combien j’ai envie de le griffer !

Dès son plus jeune âge, Marya, qui fréquente avec sa sœur Helena une école où l’on enseigne secrètement la culture polonaise, apprend à aimer son pays avec ardeur.

Mais la vie est bien compliquée quand on est une jeune fille qui rêve de faire des études scientifiques supérieures. La Pologne ne reconnaît pas encore ce droit aux filles, et Marya et sa sœur aînée Bronia, qui parlent plusieurs langues, décident donc qu’elles partiront en France pour aller à l’université.

– Je partirai la première pour faire mes études de médecine tandis que tu resteras pour t’occuper de papa et gagner un peu d’argent que tu m’enverras, propose Bronia. Mais dès que j’aurai mon diplôme, je te rendrai la pareille et tu pourras venir étudier en France.

Chose promise, chose due : Bronia ayant réussi son pari, Marya arrive en France en novembre 1891 et s’inscrit aussitôt à la Faculté des sciences de la Sorbonne, qui n’accueille à l’époque que 23 femmes sur 2 000 étudiants.

Travailleuse acharnée, la jeune femme étudie sans relâche, quitte à ne pas manger, et décroche, en juillet 1893, sa licence de physique à la première place, avec la mention très bien. Ce n’est que le début d’une suite de succès car, en 1894, elle obtient aussi une licence en mathématiques.

C’est à cette période que Marie – qui a francisé son nom en arrivant à Paris – rencontre Pierre Curie. Physicien déjà reconnu, le garçon est charmé par l’intelligence et l’esprit scientifique de la jeune femme et ne tarde pas à la courtiser puis à la demander en mariage. Marie hésite. Si elle l’épouse, elle ne reviendra jamais s’installer dans son cher pays. Mais Pierre la persuade qu’elle ne pourra travailler et mener à bien ses recherches qu’en France, et la jeune femme finit par accepter.

Ils se marient en 1895 et, tandis que Marie est classée première à l’agrégation de physique, puis accouche d’une petite fille prénommée Irène, elle commence, dès décembre 1897, une thèse de doctorat intitulée Recherches sur les substances radioactives .

Aidée de son mari, elle réussit dans un laboratoire de fortune à prouver que les corps radioactifs* émettent dans l’air un courant électrique qui peut être mesuré et quantifié.

L’uranium et le thorium présentent cette propriété de radioactivité*, mais Marie et Pierre découvrent quelques mois plus tard que des éléments chimiques actifs inconnus présents dans des minerais sont encore plus radioactifs*. Ils les baptisent polonium , en l’honneur du pays de Marie, et radium , et reçoivent conjointement avec Henri Becquerel, en 1903, le prix Nobel de physique pour cette découverte majeure.

Marie peut désormais s’adonner sans limite à la recherche scientifique, mais un drame majeur survient quand Pierre est renversé dans la rue par une voiture à cheval et meurt sur le coup.

Terrassée de douleur, Marie accepte pourtant, en l’honneur de son mari, de reprendre le cours de physique générale qu’il dispensait à la Sorbonne, et devient ainsi la première femme à enseigner à la Faculté des sciences. Travaillant sans relâche, elle reçoit par ailleurs en 1911 le prix Nobel de chimie pour l’ensemble de son travail sur le radium. Jusqu’à sa mort, en 1934, elle se consacrera à ses travaux de recherche au sein de l’Institut du radium, plus connu aujourd’hui sous le nom d’Institut Curie, et qui, dès son époque, proposait aux malades atteints du cancer des traitements par radiumthérapie*.

Première femme docteur es sciences, première femme à recevoir un prix Nobel, Marie Curie fut première en tout et fut aussi la première figure féminine à entrer au Panthéon en 1995. Chercheuse émérite, elle sut, durant la Première Guerre mondiale, mettre ses connaissances sur les rayons X* en pratique et remua ciel et terre pour équiper de simples voitures d’appareils de radiographie destinés à détecter les fragments d’obus et les balles chez les blessés. Les poilus baptisèrent ces voitures « les Petites Curie ».

1877 - 1927

LA LIBRE-DANSEUSE

Isadora Duncan naît au bord de la mer, à San Francisco, le 27 mai 1877. Sa mère, divorcée, se voit dans l’obligation de donner des cours de musique toute la journée, laissant ses enfants seuls. Isadora ainsi que sa sœur et ses frères mènent donc une enfance pauvre mais très libre. Éduquée à l’école de la vie, Isadora donne ses premiers cours de danse à 14 ans et développe progressivement une nouvelle façon de danser, le corps libéré des vieux codes de la danse classique.

«Ma vie, mon art sont nés de la mer. C’est de la contemplation des vagues quand j’étais toute petite que m’est venue la première idée de la danse. »

C’est pratiquement par ces mots que commence Ma vie , l’autobiographie d’Isadora Duncan. Mais avant d’écrire sur sa vie, que d’aventures n’a-t-elle pas vécues !

C’est grâce à sa mère, éprise de musique et de poésie, qu’Isadora découvre le beau.

Bouleversée par la musique que cette dernière joue au piano, la fillette esquisse des pas nouveaux, inspirés des émotions qu’elle ressent et invente une nouvelle danse.

Une nouvelle étape est franchie quand Isadora commence à donner des cours de danse pour des jeunes filles fortunées avec sa sœur, Elizabeth. Pourtant, c’est son frère Raymond, passionné d’art grec, qui la persuade de quitter les États-Unis en 1899 pour rejoindre Londres, puis Paris.

Paris ! En 1900, la capitale de la France attire des artistes du monde entier et c’est au théâtre des Folies Bergère qu’Isadora rencontre la célèbre danseuse américaine Loïe Fuller. Cette dernière est devenue célèbre grâce à sa danse serpentine, agrémentée de voiles, et propose à Isadora de la suivre à Berlin.

— Rejoignez-moi en Allemagne et je vous ferai connaître !

Isadora accepte et devient en quelques années, de Paris à Berlin en passant par la nouvelle Union soviétique et Moscou, une danseuse mondialement reconnue pour son style si particulier et si novateur. Vêtue d’une simple tunique drapée à la grecque, la jeune femme danse seule sur scène, les pieds nus, et captive le public par la grâce de ses mouvements. Adieu ballet, tutu et chaussons de la danse classique ! La danse moderne est née.

Affranchie des carcans de la danse classique, la danseuse vécut tout aussi librement ses amours, hors mariage. Sa vie, hélas, fut marquée par la disparition de ses enfants et elle mourut tragiquement dans un accident de voiture à Nice en 1927.

artistes • militantes • scientifiques du XXe siècle

Joséphine Baker, Marie Curie, Angela Davis, Gisèle Halimi, Frida Kahlo, Katherine Johnson, Toni Morrison… Autant de femmes qui ont, au XXe siècle, marqué l’histoire.

Artistes, militantes, scientifiques, elles ont défié les interdits de leur époque pour vivre comme elles l’entendaient, porter leurs engagements, faire des découvertes, défendre les droits des femmes et de ceux vivant sous le joug de l’oppression.

Leurs parcours, leurs luttes et leurs espoirs nous inspirent à suivre nos propres ambitions et œuvrer pour bâtir collectivement une société plus juste et équitable.

Découvre 40 portraits de femmes qui ont bouleversé le monde au cours du XXe siècle !