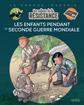

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 bouleverse le quotidien des enfants.

Les premiers mois du conflit, qualifiés de « drôle de guerre » du fait de l’absence d’opérations militaires, modifient les habitudes familiales ou scolaires. Les violents combats qui se développent en mai-juin 1940 n’épargnent pas les enfants, plongés dans les horreurs d’une guerre moderne qui fait de nombreuses victimes parmi les civils.

Depuis que Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933, les tensions ne cessent de s’accroître en Europe. Malgré le pacifisme qui s’était développé après la Première Guerre mondiale, une nouvelle guerre apparaît inévitable. Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne réagissent à cette agression en déclarant la guerre à l’Allemagne. C’est le début de la Seconde Guerre mondiale.

Vaincue lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918), l’Allemagne veut prendre sa revanche. Hitler, le chef du parti nazi allemand, qui arrive au pouvoir en 1933 avec un programme raciste, souhaite également que l’Allemagne s’étende vers l’est afin d’agrandir son « espace vital ». Il développe des alliances avec d’autres dictatures, comme l’Italie fasciste de Mussolini ou l’empire du Japon. Après avoir essayé de maintenir la paix, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne pour s’opposer aux projets de Hitler.

La guerre entraîne la mobilisation du pays en faveur de la défense nationale. Le départ des hommes appelés à rejoindre l’armée laisse les mères seules avec leurs enfants et accroît leurs responsabilités. Le souvenir d’une Première Guerre mondiale très meurtrière (1,3 million de soldats français tués) provoque de fortes inquiétudes. La crainte d’attaques aériennes entraîne des mesures de défense passive pour protéger les populations. Dans les écoles, des exercices d’alertes sont organisés pour apprendre à utiliser un masque à gaz et à rejoindre dans le calme un abri aménagé dans des caves, souterrains ou stations de métro.

En août 1939, à Paris, en prévision de la guerre, des masques à gaz sont distribués aux enfants. Cet homme montre au père de l’enfant le fonctionnement du masque.

Septembre 1939 : dans la cour d’une école, ces jeunes garçons équipés d’un simple paquetage sont sur le point d’être évacués de Paris.

De crainte que des bombardements ne ciblent la capitale, des évacuations d’enfants parisiens sont organisées en septembre 1939. 38 000 enfants quittent Paris en train vers les départements du centre de la France. Séparés de leurs parents, ils emportent un trousseau comportant le strict nécessaire. Parce qu’elles vivent dans des territoires situés près du front, les populations d’Alsace et de Moselle sont également déplacées. Pour tous les enfants concernés, ces déplacements sont difficiles. Ils provoquent un important déracinement et perturbent les repères habituels.

Le 10 mai 1940, l’Allemagne lance une grande offensive. La stratégie de la « guerre éclair » (« Blitzkrieg » en allemand) basée sur l’usage des armes modernes (aviation et chars) provoque l’effondrement de l’armée française. Face à l’avancée des troupes allemandes, la population se met à fuir vers le sud. C’est l’exode, qui concerne 8 à 10 millions de personnes et déclenche de nombreuses scènes de panique et de chaos, notamment lors des bombardements et mitraillages de l’aviation allemande qui font des milliers de morts. De nombreuses familles sont dispersées. 90 000 enfants sont perdus et doivent être pris en charge par la Croix-Rouge.

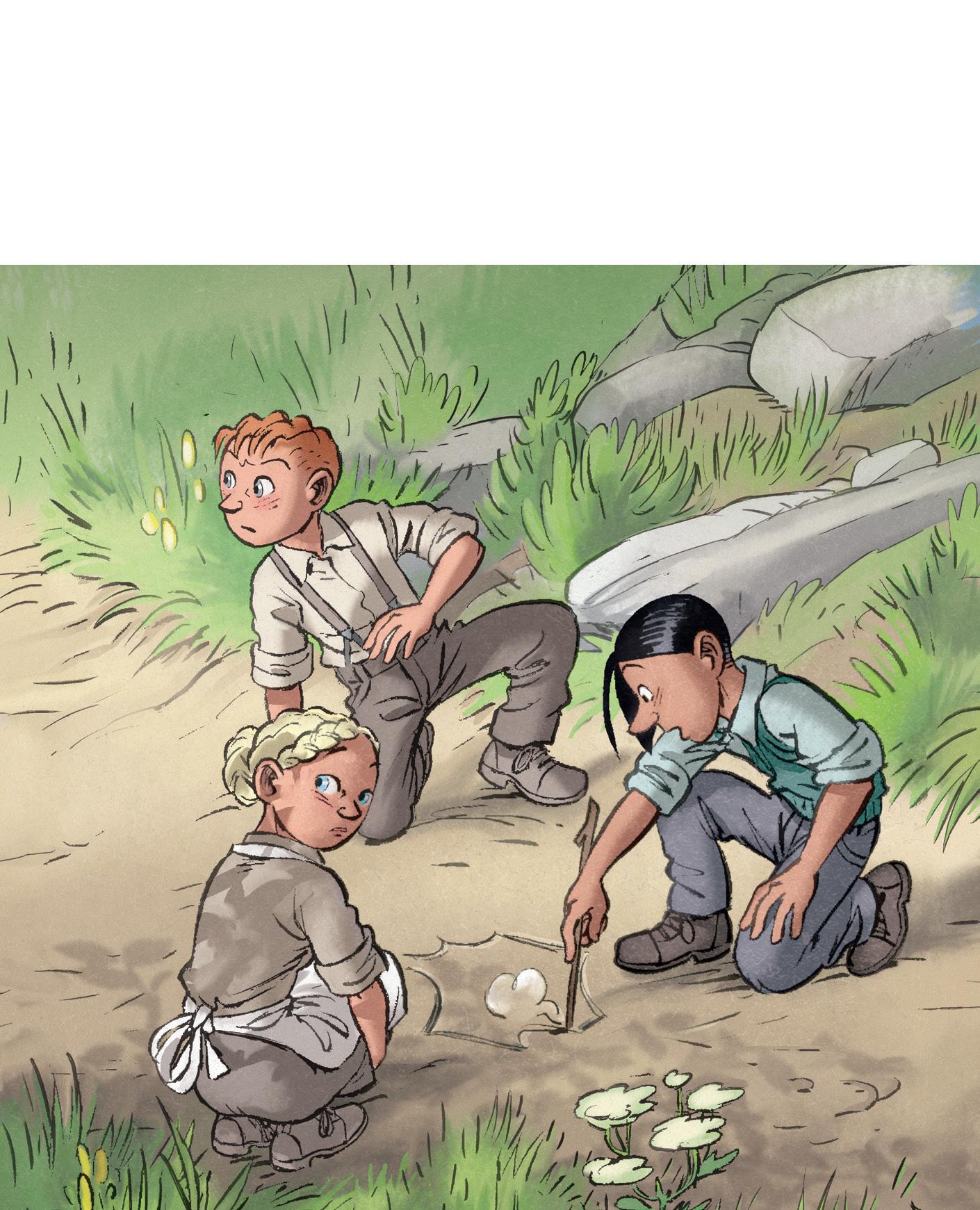

Eusèbe et François assistent à l’exode de 1940.

Les combats de mai-juin 1940 font autour de 60 000 morts dans l’armée française et laissent de nombreux enfants orphelins de père. 1,6 million de soldats français sont également faits prisonniers et emmenés en captivité en Allemagne. Seuls les pères de familles nombreuses, ceux exerçant certaines professions considérées comme indispensables ou ayant des problèmes de santé bénéficient de libération anticipée. Mais la majorité des soldats prisonniers reste en captivité jusqu’à la fin de la guerre. Des enfants grandissent ainsi sans voir leur père pendant près de 5 ans. Une colonne de prisonniers de guerre français.

La défaite de la France en mai-juin 1940 entraîne l’occupation d’une partie du territoire par l’Allemagne nazie et provoque l’effondrement de la IIIe République. Un nouveau pouvoir, dirigé par le maréchal Pétain, se met en place à Vichy puisque Paris est occupé. L’occupant allemand et le régime de Vichy se livrent à une intense propagande pour séduire la population, la contrôler et l’endoctriner. La jeunesse constitue l’une des cibles de cette double propagande.

Signé à Rethondes le 22 juin, l’armistice met fin aux combats et consacre la victoire de l’Allemagne. Les conditions sont dures pour la France : elle est coupée en deux, avec une zone occupée par les Allemands au nord et une zone dite libre au sud. En zone nord, la domination allemande est totale : des troupes d’occupation sont présentes partout, le drapeau à croix gammée (symbole du nazisme) flotte sur les bâtiments officiels, la propagande allemande s’affiche sur les murs. En zone sud, le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain marque une rupture avec la démocratie et la République, et fait le choix de la collaboration avec le vainqueur.

La division de la France en une zone occupée et une zone non occupée entraîne l’instauration d’une ligne de démarcation, qui constitue une véritable frontière intérieure. Il devient très difficile de se déplacer d’une zone à l’autre, il faut pour cela un Ausweis, un laissez-passer délivré par les Allemands. Les familles séparées par cette ligne ne peuvent plus correspondre entre elles que par le biais de cartes interzones où l’on ne peut que cocher des mots appropriés, comme « malade », « en bonne santé », « prisonnier » ou « blessé ».

Contrôles lors du passage de la ligne de démarcation.

Alors que les souvenirs de 1914-1918 avaient laissé l’image de soldats allemands brutaux et violents en France, la propagande allemande veut rassurer les populations en 1940 en développant l’idée d’une occupation qui serait « correcte ». De nombreuses affiches montrent ainsi des soldats allemands protégeant les enfants, leur donnant à manger, leur apportant une aide. Tout cela est bien sûr de la propagande destinée à séduire les Français, mais ne correspond pas à la réalité. Dès les premiers mois de l’occupation, les Allemands se livrent à une exploitation importante des territoires occupés et pratiquent une répression brutale à l’égard de toute forme d’opposition et de résistance.

François découvre une affiche de propagande allemande demandant à la population de faire confiance aux soldats allemands.

Le régime de Vichy qui succède à la IIIe République est un régime autoritaire (toute forme de démocratie est supprimée), répressif (les opposants sont traqués) et d’exclusion (des lois sont adoptées contre les juifs et les étrangers). Il applique une politique dite de Révolution nationale pour redresser le pays.

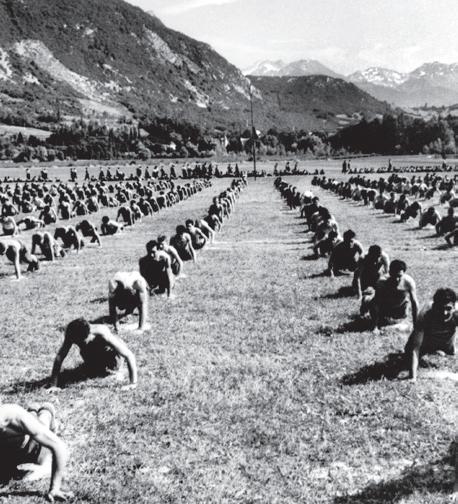

La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » est remplacée par le triptyque « Travail, Famille, Patrie ». La propagande encourage les familles nombreuses. La fête des mères est mise à l’honneur. Pour Vichy, l’encadrement de la jeunesse constitue un enjeu fondamental. Des institutions sont mises en place comme celle des Chantiers de la Jeunesse française où tous les jeunes âgés de 20 ans et résidant en zone sud doivent faire un séjour de 8 mois.

Entraînement sportif lors du grand rassemblement des Chantiers de la Jeunesse française organisé à Challes-les-Eaux (Savoie) en août 1941.

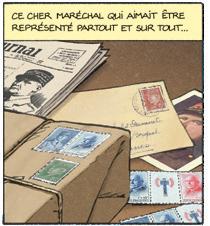

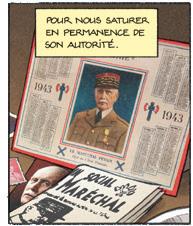

Le maréchal Pétain, qui obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, devient le chef de l’État français. Il fait l’objet d’un important culte, son portrait figurant sur les timbres, les pièces de monnaie, les objets les plus divers et de nombreuses publications. La propagande le présente à la fois sous les traits du sauveur mais aussi celui d’un grand-père protecteur vis-à-vis de la jeunesse du pays. De nombreuses affiches ou photos le présentent en compagnie d’enfants.

Le portrait du maréchal s’affiche partout.

Les partis dits collaborationnistes, comme le Parti populaire français (PPF) ou le Rassemblement national populaire (RNP), qui souhaitent que la France s’aligne sur le Reich, cherchent à promouvoir leurs organisations de jeunesse, à l’image des Jeunesses hitlériennes en Allemagne ou des Jeunesses fascistes en Italie. Mais ces organisations ne rencontrent qu’un succès très limité en France, ce qui montre que les partisans de l’Allemagne nazie n’étaient qu’une petite minorité.

Affiche de propagande en faveur de l’organisation de jeunesse du Parti populaire français dirigé par Jacques Doriot.

Se nourrir devient une obsession sous l’Occupation. Coupée du monde, la France ne peut plus importer de produits de ses colonies (huile, chocolat, café, sucre, riz). Les denrées produites en France (blé, lait, beurre, viande) se raréfient à cause du manque de main-d’œuvre : de nombreux soldats faits prisonniers en 1940 sont agriculteurs.

Les prélèvements de l’occupant privent aussi les Français d’une partie des ressources disponibles. Les enfants souffrent particulièrement des pénuries et restrictions.

La crise du ravitaillement explique que le niveau des rations soit insuffisant pour permettre aux enfants de grandir dans de bonnes conditions. Entre 6 et 14 ans, les enfants ont besoin d’un apport de 2 000 calories par jour. Or, ils n’en reçoivent que 1 000 à 1 500.

Une enquête menée à la fin de la guerre auprès de 30 000 enfants dans neuf villes de France a fait ressortir qu’à l’âge de 9 ans les filles avaient un déficit moyen de 5 cm et de 5 kg et les garçons de 4 cm et de 6 kg. Fragilisés physiquement, les enfants tombent plus souvent malades.

Un médecin militaire français examine un enfant lors de l’exode de la population française en juin 1940.

Les premières mesures de restrictions visant à limiter la consommation sont adoptées lors de l’entrée en guerre. Alors que la défaite de 1940 aggrave la situation alimentaire, le régime de Vichy instaure au cours de l’automne 1940 le « Ravitaillement général » afin de collecter les ressources disponibles auprès des producteurs et de les répartir entre les consommateurs. Il impose un rationnement pour les principales denrées alimentaires avec la mise en place de tickets, indispensables pour pouvoir s’approvisionner auprès des commerçants.

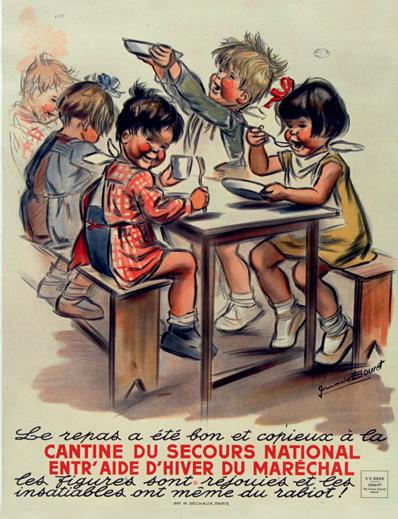

La situation alimentaire difficile des plus jeunes met en lumière l’échec des mesures du régime de Vichy pour favoriser une jeunesse forte et saine capable d’incarner l’avenir de la France. L’État français développe alors des collectes dans le cadre du Secours national pour améliorer le ravitaillement des enfants. Des priorités d’approvisionnement sont instaurées pour les cantines scolaires. Des séjours sont proposés aux citadins dans des régions rurales où ils seront mieux nourris. Ces mesures sont fortement médiatisées, mais elles se révèlent insuffisantes pour améliorer la situation générale.

Affiche de propagande de 1942 vantant les mérites du Secours national développé par le régime de Vichy pour améliorer l’approvisionnement des cantines scolaires.

Le niveau des rations alimentaires diffère selon l’âge, le sexe et la profession. Un ouvrier perçoit des rations plus importantes qu’un employé de bureau. Une femme enceinte se voit attribuer des rations supplémentaires. Des lettres figurant sur les cartes d’alimentation, véritables cartes d’identité alimentaire, définissent la catégorie à laquelle on appartient. Les enfants appartiennent à la catégorie « E » jusqu’à 3 ans puis « J1 » entre 3 et 6 ans, « J2 » entre 6 et 13 ans et « J3 » entre 13 et 21 ans. L’expression « J3 » s’impose dans le langage de l’époque pour qualifier les adolescents.

autour d’une maison.

Les difficultés d’approvisionnement entraînent le développement de différentes formes de pratiques qualifiées de système « D » (« débrouille »). Il s’agit par exemple de recourir aux « colis familiaux » composés de denrées envoyées par des membres de la famille habitant à la campagne, de développer des petits jardins, de recourir au troc pour échanger des produits dont on peut se passer contre d’autres dont on manque. Ces pratiques se développent aussi parmi les enfants. Les cours d’école deviennent des espaces importants de trocs.

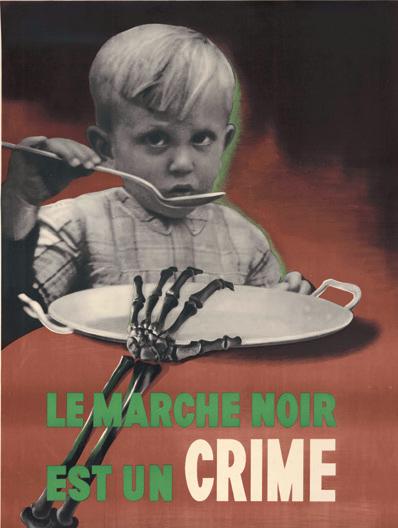

Le contexte de restrictions favorise les trafics qui consistent à vendre des produits à des prix élevés, sans respecter les règles en vigueur au niveau du rationnement. Ces pratiques sont qualifiées de « marché noir ». Afin de mieux contourner les contrôles, les trafiquants recrutent parfois de jeunes adolescents désœuvrés et au chômage pour effectuer contre de l’argent des tâches comme le transport clandestin des produits ou la vente à la sauvette dans les rues. L’importance du marché noir constitue l’une des explications du développement de la délinquance juvénile au cours de la période.

Affiche du régime de Vichy réalisée en 1943 pour dénoncer les effets négatifs du marché noir qui prive une partie de la population, notamment les enfants, des ressources disponibles.