I SESSIONE DI VENDITA

Venerdì 24 Ottobre 2025 ore 15,30

DISEGNI, SCULTURE E DIPINTI ANTICHI

Dal lotto 1 al lotto 72

I CONDITION REPORT VERRANNO RILASCIATI SOLAMENTE PER I LOTTI CON UN PRIMO PREZZO DI STIMA SUPERIORE A € 500

Per la lettura del Catalogo

Le misure delle opere vanno intese altezza per base. Per gli oggetti ed i mobili, salvo diverse indicazioni, vanno intese altezza per larghezza per profondità. La data dell’opera viene rilevata dal recto o dal verso dell’opera stessa o da documenti; quella fra parentesi è indicativa dell’epoca di esecuzione.

Il prezzo di stima riportato sotto ogni scheda va inteso in EURO.

La base d’asta è solitamente il 30% in meno rispetto al primo prezzo di stima indicato: è facoltà del banditore variarla.

Si prega di leggere attentamente le informazioni riguardanti pagamento, ritiro, spedizione, magazzinaggio.

1

Scuola emiliana del XVII secolo

Battaglia di cavalleria

Olio su tela, cm 54,5x100,5

Il dipinto è da collocarsi nell’ambito di Francesco Graziani detto Ciccio Napoletano, attivo nella seconda metà del XVII secolo. Restauri.

Stima € 1.300 / 1.800

2

Scuola veneta del XVII secolo

Eucarestia di San Francesco

Olio su tela, cm 36,5x39,5

Il dipinto in precedenza era stato attribuito anche a Francesco De Mura (1696-1782).

Restauri.

Stima € 1.000 / 1.400

3

3

Gaetano Vetturali (attr. a)

Lucca 1701 - 1783

Veduta di una città

Olio su tela, cm 29x51,5

Comunicazione scritta di Patrizia

Giusti Maccari, Lucca, 5 marzo 2008.

Stima € 1.800 / 2.400

4

Ignoto fine XVIII secolo

Educazione di Amore

Olio su tela, cm 99,5x70,5

Il dipinto è una copia dell’opera di Correggio Educazione di Amore, custodita presso la National Gallery di Londra.

Stima € 2.500 / 3.500

5

Scuola veneta del XIX secolo

Ritratto di Luigia Codemo con l’Odissea in mano di fronte al busto di Omero

Olio su tela, cm 74x60,5

La scrittrice Luigia Codemo nacque a Treviso nel 1828 in una famiglia di intellettuali, il padre Michelangelo

12

Scuola fiamminga inizio XVII secolo

Episodio della Via Crucis e Ingresso a Gerusalemme

Olio su tela, cm 30,5x47 ognuno

Stima € 3.000 / 4.000

13

Aurelia Fiorentini (attr. a)

Lucca 1595 - 1675

Deposizione dalla Croce

Olio su tela, cm 174x111

Reca al verso sul telaio la scritta: Q […] dipinto Suor Aurelia Fiorentini anno 1627.

Comunicazione scritta di Patrizia Giusti Maccari, Lucca, 8 marzo 2008. L'attribuzione di Patrizia Giusti Maccari si fonda su documenti d’archivio relativi al monastero in cui suor Aurelia Fiorentini aveva realizzato “diciotto quadri a olio di varie dimensioni”. Nella perizia si indica che il modello del nostro dipinto sarebbe da ricercare in una pala di Fra Paolino ora esposta al Museo di Villa Guinigi. Nonostante questa indicazione il dipinto denoterebbe tuttavia un influsso della pittura fiamminga.

Stima € 4.000 / 6.000

14

Scuola tedesca del XVI secolo

San Giovanni a Patmos

Olio su tavola, cm 56,5x34

Sul retro reca un sigillo in ceralacca rosso dei Conti Bassenheim (Ruinhsgrafen-Erlaucht - poi in Baviera), “Der Graf de Bassenheim Walde - Bassenheim - Domanen Director”.

La tavola presenta ancora i caratteri stilistici propri del tardogotico tedesco e risente, seppure in ritardo, degli esempi di pittori come il Meister von Liesborn (1440-1465), il Meister von 1489, il Meister der Bärtigen Männer Köpfe (fine del XV secolo), le cui opere sono presenti al Westfälisches Landsmuseum.

Stima € 1.200 / 1.800

15

Thomas Wyck (attr. a)

Beverwijck 1616 ca. - Haarlem 1677

Veduta ideale di porto

Olio su tela, cm 82x64

Expertise di Francesca Baldassari, senza data.

Restauri.

Stima € 1.800 / 2.400

16

Scuola francese inizio

XVIII secolo

Ritratto di gentiluomo con corazza

Olio su tela, cm 71x57,5

Restauri.

Stima € 3.000 / 4.000

18

Girolamo Scaglia (attr. a)

Lucca 1620 ca. - 1686

Visione di Papa Pio V in occasione della Battaglia di Lepanto e Miracolo di Sant’Antonio Vescovo di Firenze

Olio su tela, cm 147x124 ognuno

Comunicazione scritta di Patrizia Giusti Maccari, Lucca, 8 marzo 2008.

Le due opere sono state collegate da Patrizia Giusti

Maccari a una serie di tele dipinte per il Monastero di San Domenico a Lucca, e documentate nella Cronaca del Monastero di San Domenico di Lucca, compilata dall’inizio del Seicento al 1806.

Stima € 3.000 / 4.000

19

Scuola Italia settentrionale del XVII secolo

Il cambiavalute

Olio su tela, cm 75,5x61,5

Stima € 1.800 / 2.400

20

Pietro Negri

Venezia 1628 - 1679

Giuditta

Olio su tela, cm 129x90

Storia: Collezione privata, Firenze (1993)

Bibliografia: Immagini del tempo passato. Una raccolta toscana di dipinti antichi, a cura di Marco Fagioli e Francesca Marini, Capalbio, Palazzo Collacchioni, 28 agosto - 11 settembre 2005, Aión, Firenze, 2005, pp. 56, 57, n. 18, illustrato.

Nella figura della Giuditta, Pietro Negri, con ogni probabilità, prende spunto da opere del Manierismo internazionale.

In linea con le opere dei tenebrosi veneti, Ruschi e Zanchi, di cui frequentò l’Accademia, in primis, la Giuditta si può confrontare con la figura in primo piano dei Santi dell’Ordine Francescano documentata al 1670 in Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, in particolare per la forma della testa, dove gli occhi umidi, il mento rotondo, le labbra carnose e il naso tornano speculari. Inoltre ritorna, nel riempirsi di panneggi e nel gonfiarsi delle tende sullo sfondo, l’horror vacui che spesso caratterizza lo stile del pittore, come ad esempio nelle opere per la Scuola Grande di San Rocco del 1673. Bibliografia di riferimento: Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Venezia, 1981; La pittura nel Veneto. Il Seicento, a cura di Mauro Lucco, Milano, 2000-2001.

Stima € 3.000 / 4.000

21

Scuola emiliana del XVII secolo

Tancredi e Clorinda

Olio su tela, cm 102x124

Comunicazione scritta di Patrizia Giusti Maccari, Lucca, 10 maggio 2008. Il dipinto raffigura uno degli episodi più celebri della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso (canto XII, stanza 67-69), relativo al momento in cui Clorinda, ferita a morte alla fine di un lungo estenuante duello, viene battezzata cristiana dal suo inconsapevole innamorato Tancredi, al quale ella porge la mano in segno di perdono.

Stima € 2.800 / 3.400

22

Scuola napoletana del XVII secolo

Filosofo antico

Olio su tela, cm 134x98

Stima € 3.000 / 4.000

23

Scuola napoletana del XVIII secolo

Madonna col Bambino

Olio su tela, cm 46x34

Il dipinto sembra essere vicino all’ambito di Fedele Fischetti (Napoli 1732-1792).

Stima € 1.800 / 2.400

24

Francesco de Mura (attr. a) Napoli 1696 - 1782

Sant’Agostino lava i piedi a Cristo Pellegrino

Olio su tela, cm 102x76,5

Storia: Collezione Contini-Bonacossi, Firenze; Collezione Luigi Baldacci, Firenze (1991); Collezione privata

Segnalazione scritta di Federico Zeri in data 28/06/1991, con attribuzione a Francesco Solimena.

Bibliografia: Immagini del tempo passato. Una raccolta toscana di dipinti antichi, a cura di Marco

Fagioli e Francesca Marini, Capalbio, Palazzo Collacchioni, 28 agosto - 11 settembre 2005, Aión, Firenze, 2005, pp. 48-49, n. 14, illustrato.

Quest’opera è da collocarsi probabilmente entro gli anni

Trenta del secolo, quando l’artista non ha ancora del tutto schiarito il tenebrismo del maestro. In essa Francesco De Mura condensa, in forme staticamente monumentali e pacati stati d’animo, il Barocco vitalista e denso di forti slanci sentimentali del Solimena. Spinosa scrive a proposito di tale staticità paragonando le sue figure a statue colorate, ma riferimenti reali sono possibili, ad esempio, con le opere dello scultore Nicola Fumo in San Giovanni Battista delle Monache a Napoli. Il tema che di per sé si

presta ad una raffigurazione calma e pacata, è trattato dall’artista con la consueta lenta gestualità, anzi, in questo caso, è come sospesa, senza lasciar prevedere ulteriori svolgimenti. Le caratteristiche del dipinto inducono a proporre una datazione prossima al Sacrificio di Ifigenia del 1727, conosciuto nelle due versioni del Museo di

Providence e di collezione privata napoletana (Settecento napoletano. Sulle ali dell’aquila imperiale 1707-1734, a cura di W. Prohaska e N. Spinosa, catalogo della mostra, Napoli, 1994; T. Fittipaldi, Scultura Napoletana del Settecento, Napoli, 1980).

Stima € 2.800 / 3.600

Scuola toscana del XVII secolo

Riposo durante la fuga in Egitto

Olio su tela, cm 99x132 Comunicazione scritta di Patrizia Giusti Maccari, Lucca, 8 marzo 2008.

Nel suo dettagliato studio la Giusti Maccari attribuisce questo Riposo durante la fuga in Egitto, copia dell’omonimo dipinto di Orazio Gentileschi, a un ignoto pittore lucchese della prima metà del Seicento, fondandosi sulla provenienza (?) lucchese dell’opera. Giustamente la Giusti Maccari indica nella versione del City Art Museum and Art Gallery di Birmingham, tra le quattro redazioni autografe del pittore (le altre si ritrovano al Kunsthistorisches Museum di Vienna, al Louvre di Parigi e al Getty di Los Angeles), quella alla quale si sarebbe ispirato l’autore della nostra per la presenza del mulo, la cui testa appare dietro al muro, presente solo in quella di Birmingham. Da quest’ultima, documentata a Lucca fino al 1713, deriva l’opera in asta di dimensioni minori, cm 99x132 (cm 176,6x219 quella di Birmingham). La nostra tela denota che l’ignoto autore l’aveva tratta direttamente dall’originale presente a Lucca fino al XVIII secolo.

Stima € 3.000 / 4.000

27

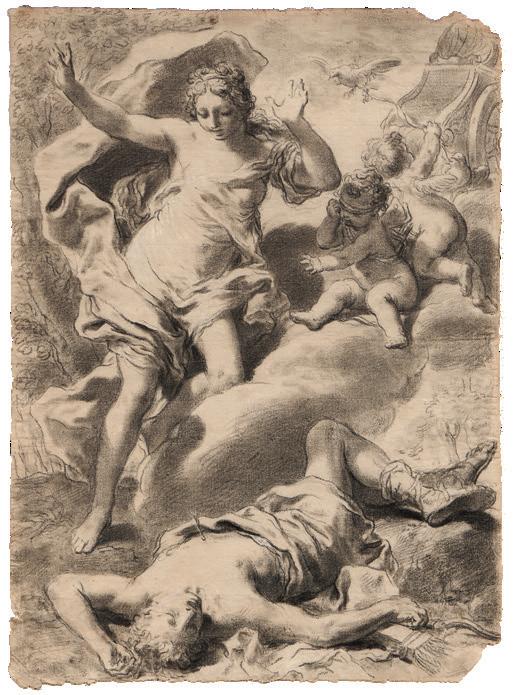

Ignoto maestro dell’Italia settentrionale del XVII secolo

Allegoria dell’Amore trionfante

26

Scuola emiliana del XVII secolo

Sant’Antonio da Padova

Olio su tela, cm 95x74

Il dipinto presenta alcuni caratteri stilistici che denotano un influsso delle opere di Giulio Cesare Procaccini (Bologna 1574 - Milano 1625).

In particolare la composizione, pervasa da una sorta di “affettuosità mossa”, rinvia a tele come Madonna col Bambino e Angelo, Napoli, Museo di Capodimonte, e nei chiaroscuri cromatici alle sue figure.

Stima € 1.200 / 1.800

Olio su tela, cm 171x214

Il dipinto, di notevole qualità stilistica, raffigura una donna che si volge verso un guerriero che sta deponendo le armi, mentre in primo piano Eros lega un putto alludendo alla scena principale. Sullo sfondo a destra si nota la presenza di un palafreniere con cavallo che sembrano avere un rapporto con la scena raffigurata. Questo secondo elemento potrebbe indicare che il soggetto raffiguri un episodio dei poemi letterari antichi o cinquecenteschi. Restauri.

Stima € 5.000 / 7.000

28

28

Pietro Negri (attr. a)

Venezia 1628 - 1679

Il buon samaritano

Olio su tela, cm 141x176

Comunicazione scritta di Didier Bodart, Roma, 3 luglio 1994.

Nella comunicazione scritta Didier Bodart attribuisce questo

dipinto a Pietro Negri, pittore veneziano di spicco legato ai “tenebrosi”, così definiti per la loro predilezione verso i toni cupi e le luci e le ombre contrastate e forti, che secondo A.M. Zanetti (1792) “nel colorire fu anche egli del chiaro giorno alquanto nemico”. Bodart collocherebbe cronologicamente l’opera al 1660-70.

Stima € 5.000 / 7.000

29

Gérard de Lairesse (bottega di)

Liegi 1641 - Amsterdam 1711

Agar nel deserto

Olio su tela, cm 74x64,5

Sigla in basso a sinistra: GDL.

Di questo dipinto esiste la versione autografa, firmata

G. Lairesse P., custodita all’Ermitage di San Pietroburgo di cui nel catalogo ragionato è riportata la data 1675/80. Il nostro dipinto sembra essere stato eseguito da un artista attivo nella bottega del maestro.

Bibliografia di riferimento: Alain Roy, Gérard de Lairesse 1640-1711, Arthena, Parigi, 1992, pp. 284, 285, n. 120.

Stima € 4.500 / 5.500

30

Domenico Fetti (attr. a)

Roma 1588 - Venezia 1623

San Lorenzo

Olio su tela, cm 116x95,5

Proveniente dalla collezione Donà Delle Rose di Venezia,

dove era assegnato per tradizione a Domenico Fetti, questo San Lorenzo è stato riconosciuto come pendant di una tela con Santo Stefano di proprietà della Memorial Art Gallery dell’Università di Rochester da Eduard Alexandr Safarik, che ne ha proposto la medesima provenienza ed ha confermato l’ipotesi di Denis Sutton in merito alla possibilità di riconoscere a entrambi i quadri il medesimo autore. Nel presentare il solo Santo Stefano, Sutton aveva proposto di riconoscere nell’autore delle due opere uno dei più grandi artisti italiani del Seicento, Domenico Fetti. L’attribuzione a quest’ultimo è stata invece rifiutata da Safarik, che ritiene Santo Stefano e questo San Lorenzo di scuola fiorentina, e più precisamente riscontra una vicinanza con i risultati di un autore legato alla “pittura morbida” del Seicento fiorentino. La considerazione di Safarik e l’antica attribuzione a Fetti trovano un punto di incontro nell’importanza che ebbe in ambito fiorentino la pittura veneta, nell’offrire un perfetto strumento di trasposizione del “naturale” a cui si andavano

rivolgendo gli artisti al fine di rinnovare la tarda maniera di fine Cinquecento. Anche per San Lorenzo è il colore, imbevuto di luce di chiara ascendenza veneta, a impostare la figura che risalta vestita in damasco, con i Padri della Chiesa sulle fasce. La qualità materica della stoffa, il libro aperto di cui quasi si percepisce il peso, e la capigliatura morbida e lucente del Santo, sono particolari derivati dalla ricerca “sul naturale” che ha avuto nell’uso della luce uno dei cardini della sua evoluzione. La luce proveniente da sinistra confonde i contorni materializzando per masse la figura, lo stipite e il cielo alla maniera veneta. Passaggi netti, controluce studiati e una materia liquida, quasi guercinesca, che vista la qualità dell’opera lasciano in sospeso il problema attributivo, senza tuttavia sminuirne la qualità.

Bibliografia: Eduard Alexandr Safarik, Fetti, Milano, 1990, p. 312, n. A108 . Stima € 9.000 / 13.000

31

Giulio Cesare Procaccini (bottega di)

Bologna 1574 - Milano 1625

Testa di Cristo coronata di spine

Olio su tavola, cm 35,7x27

Questa piccola tavola con la Testa di Cristo coronata di spine sembra riprendere una tipologia tipica di Giulio Cesare Procaccini. Si veda per confronto la testa del Redentore in Cristo morto, Milano, Chiesa di Sant’Angelo, in Ecce Homo, Dallas, Museum of Fine Arts e nella Deposizione dalla Croce, Londra, Matthiesen Fine Arts.

Stima € 1.500 / 2.000

32

Scuola lombarda del XVII secolo

Cristo portacroce

Olio su tela, cm 86x68,7

Stima € 1.000 / 1.500

Scuola toscana fine XVI secolo

Ritratto celebrativo di Aulo Flacco incoronato di lauro Olio su tela, cm 107x86

Aulo Persio Flacco (Volterra, 34 d.C.-62 d.C.), poeta e cavaliere romano vicino per nascita e matrimonio all’aristocrazia di corte, allievo di un filosofo stoico, legato dalla giovinezza a Lucano e Cesio Basso, fu poeta lirico, noto soprattutto per le Satire, opera letteraria di complesso significato criptico; morì giovane all’età di ventinove anni. Il poeta incoronato di alloro regge un libro aperto nel quale è scritta in caratteri capitali latini l’epigrafe celebrativa “AULUS PERSIUS FLACCI, EQUITIS

ROMANI F. POETA VOLATERRANUS FALCONCINIORUM

FAMILIAE DECUS E QUA ORITUR ANNO XXI. IMPERII

TYBERII ANNO III POST PASSIONEM IESU CHRISTI

DOMINI NOSTRI. MORITUR AUTEM ANNO AETATIS SUAE XXIX ANNO IX IMPERII NERONIS. QUO ANNO THERMAE AB EO ROMAE AEDIFICATAE SUNT”. La qualità del dipinto e l’eleganza formale della scritta attestano non solo una committenza importante dell’opera ma anche la sua collocazione nell’ambito culturale e letterario classico di livello elevato. Il ritratto non sembra riferibile alla serie gioviana degli uomini illustri (Giovio Paolo, 1483-1552) e neppure per composizione e stile a quelli della serie di Cristofano dell’Altissimo (1525 ca.-1605), ora agli Uffizi, anche se non si può escludere un qualche rapporto. Lo stile della pittura sembra tuttavia riferibile a esempi di ritratto celebrativo della pittura manierista toscana.

Stima € 4.000 / 6.000

34

Scuola senese del XVI secolo

Sacra Famiglia con Santa Caterina

Olio su tavola parchettata, cm 59 ø

Esempio tipico della pittura senese del tardo

Cinquecento questa Sacra Famiglia con Santa Caterina sembrerebbe riconducibile a modi di Alessandro Casolani (1552-1606) e della sua bottega, riconoscibili soprattutto nell’espressione dolce e patetica del Bambino. Per comparazione si veda la Madonna col Bambino e Santa Caterina da Siena, Pinacoteca Nazionale di Siena, n. 628.

Bibliografia di riferimento: La Pinacoteca Nazionale di Siena. I dipinti dal XV al XVIII secolo, a cura di Piero Torriti, SAGEP, Genova, 1981, p. 322, n. 628. Restauri.

Stima € 2.500 / 3.500

35

Scuola ferrarese inizio del XVI secolo

Madonna col Bambino

Olio su tavola, cm 44x31

Bibliografia: Elisabetta Sambo, Niccolò Pisano pittore, Catalogo generale, Luisè, Rimini, 1995, p. 154, scheda 2R. Già attribuita a Boccaccio Boccaccino (1467 ca.-1524/25) e già nota a Roberto Longhi che ne conservava una foto nella cartella delle opere del Boccaccino, questa tavola costituisce un “caso attributivo” interessante, che denota le oscillazioni della critica. Ripubblicata nel catalogo del

fondo fotografico Bombelli da Walter Angelelli e Andrea G. De Marchi (1991) con l’attribuzione a Niccolò Pisano (1470-post 1536), tale attribuzione è stata respinta nel catalogo generale del pittore compilato da Elisabetta Sambo (1995, p. 154, n. 2R).

In effetti le argomentazioni critiche della Sambo, che segnala la non concordanza dell’opera con i caratteri stilistici del Pisano, sembrano ragionevoli.

Il fatto che Niccolò Pisano sia stato un pittore la cui produzione quattro-cinquecentesca sia avvenuta entro la cultura artistica tra Pisa, Ferrara e Bologna non pare sufficiente a spiegare il carattere eclettico di questa Madonna col Bambino la cui qualità rimane tuttavia indubbia.

Restauri.

Stima € 15.000 / 20.000

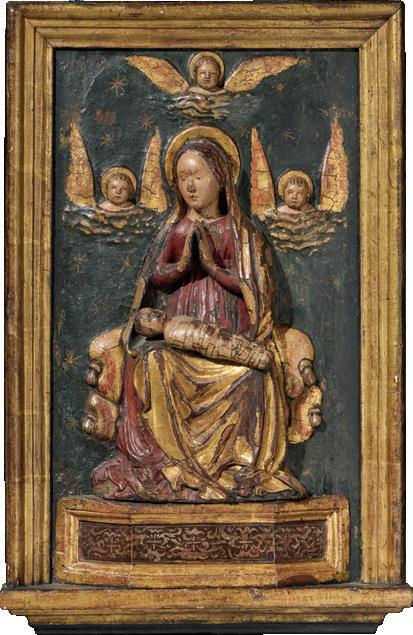

Maestro di Carmignano

Fine XIV - primo quarto XV secolo

Madonna col Bambino in trono tra Sant’Antonio

Abate, San Giovanni Battista, San Bartolomeo e Santa Caterina Martire, con Cristo Imago Pietatis tra la Vergine e San Giovanni dolenti nella predella Tempera su tavola a fondo oro, cm 94x55 (tavola), cm 125x71 (con cornice) Restauri.

Stima € 60.000 / 80.000

Il Maestro di Carmignano, pittore anagraficamente non identificato, prende il nome dagli affreschi della Chiesa di San Michele a Carmignano, intorno ai quali sono state raggruppate diverse opere da Miklós Boskovits e successivamente da F. Fiorillo (Il Maestro di Carmignano. Un tentativo di ricostruzione, in Arte Cristiana, LXXXIX, 2001, 806, pp. 333-346, cfr. fig. 8, p. 341), mentre è invece assente in Berenson (Italian Pictures of the Renaissance Florentine School, vol. I) e in Van Marle (vol. XIX).

Andrea de Marchi però distingueva nel gruppo di pale un maestro diverso, di formazione tardo trecentesca, vicino a Cenni di Francesco di ser Cenni. Tuttavia pare chiaro che il Maestro di Carmignano appartenga a quella schiera di piccoli maestri, come il Maestro di San Martino a Mensola, che dall’inizio del Quattrocento mantenevano ancora accenti trecenteschi. Considerando le dimensioni della pala è da supporre che la committenza sia stata ecclesiastica e non privata.

OPERE PROVENIENTI DA UNA PRESTIGIOSA COLLEZIONE PRIVATA

Mortaio in travertino con coperchio

Il mortaio imita un capitello di tipo romanico con quattro teste contrapposte con alla base volute dal motivo a foglia, cm 34 h, probabilmente Spagna, XVI - XVII secolo.

Storia: Già Collezione Carlo de Carlo Stima € 1.000 / 1.500

37

Cuspide in marmo venato grigio

Decoro con mosaico a losanghe alternate in oro, marmo rosso e nero, cm 29,5 h, Gotico, XIV secolo.

Storia: Già Collezione Carlo De Carlo Stima € 1.500 / 2.000

39

Ignoto scultore scuola padovana fine XVI secolo Apollo citaredo

Scultura in bronzo a patina nera, cm 25,5 h

La statuetta bronzea di Apollo citaredo è modellata con tecnica “impressionista”, capelli mossi e occhi tondi, tutte caratteristiche della bronzistica padovana del Seicento.

Stima € 2.800 / 3.600

40

Ignoto scultore scuola veneta del XVII secolo

Angelo con flauto e Angelo che canta Scultura in bronzo con lumeggiature in oro, cm 14 h ognuna

La qualità e il “movimento” del modellato dei due bronzetti denotano una possibile provenienza padovana.

Stima € 1.800 / 2.400

Scuola bolognese del XVIII secolo

Madonna col Bambino che sconfigge il demonio Scultura in terracotta policroma, cm 54,5 h

Di qualità finissima nel modellato e nella policromia, questa Madonna col Bambino è assegnabile a uno scultore bolognese del Settecento ed è comparabile con quelle di Giacomo Rossi (Bologna 1751-1817); si confronti in particolare quella del Museo Davia Bargellini, Bologna, in Presepi e terrecotte nei Musei Civici di Bologna, a cura di Renzo Grandi, Massimo Medica, Stefano Tumidei, Antonella Mampieri, Carmen Lorenzetti, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1991, pp. 94, 149, n. 51.

Stima € 3.500 / 4.500

42

Scuola Italia settentrionale fine XVI secolo

Cristo deposto

Scultura in terracotta policroma, cm 73 h

Questo Cristo deposto sembra appartenere attendibilmente all’area di scultori di devozione religiosa emiliana.

Lievi cadute e restauri sulla policromia.

Stima € 2.500 / 3.500

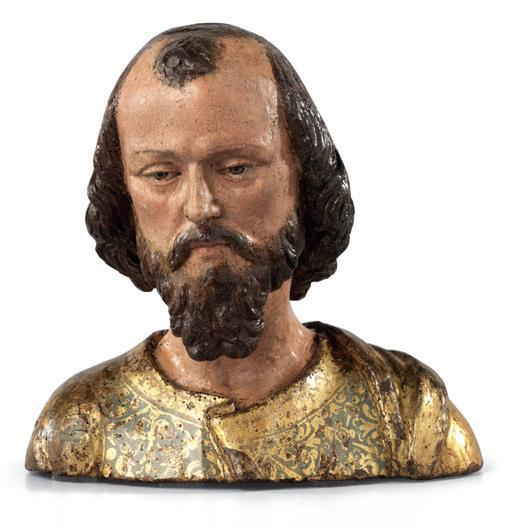

43

Scuola senese fine XV secolo

Santo con barba

Scultura in legno policromo e dorato, cm 31 h

Storia: Collezione L. Baldacci, Firenze; Collezione privata

La scultura, un Santo con barba a mezzobusto, era stata per tradizione orale attribuita alla bottega di Francesco di Valdambrino (Siena 1363 ca.-1435) e posta variamente in rapporto al Santo Stefano della Pinacoteca di Sant’Andrea, Empoli, ai tre busti di Santi del Museo dell’Opera di Siena, riconosciuti da Péleo Bacci come “resti” delle quattro figure di Santi Avocati di Siena commissionati allo scultore nel 1409 (Péleo Bacci, 1938), e al Sant’Antonio Abate del Museo di Arte Sacra di San Gimignano. Nel 1992 Federico Zeri in una comunicazione orale spostava tuttavia l’assegnazione a scuola lombarda del secolo XV. Bibliografia di riferimento: Scultura dipinta. Maestri di legname e pittori a Siena 1250-1450, Siena, Pinacoteca Nazionale, 16 luglio - 31 dicembre 1987, Centro Di, Firenze, 1987, pp. 133-51, n. 32; pp. 135-37, nn. 34a, 34b, 34c; pp. 140-41, n. 35a; p. 143, n. 37; pp. 148-49.

Stima € 2.200 / 3.000

44

Coppia di uccelli in ferro forgiato e battuto

Sculture in stile gotico, cm 12,5 h e cm 13,7 h, XV-XVII secolo.

Storia: Già Collezione Carlo de Carlo I due uccelli, diversi nella foggia e nel decoro, facevano parte attendibilmente di una torciera in ferro in stile gotico, come cimase di bracci alternati a quelli con lume. Si segnala tuttavia che questo tipo di opere in ferro furono realizzate mantenendone lo stile anche nei due secoli successivi.

Stima € 3.000 / 4.000

45

Mortaio in travertino

Cm 12,5 h

Storia: Già Collezione Carlo de Carlo

Nonostante il carattere arcaico della doppia voluta ionica, il mortaio pare più databile al XV-XVI secolo.

Stima € 1.300 / 1.800

Scuola Italia meridionale XV-XVI secolo

Rapace che tiene un serpente

Scultura in marmo, cm 60 h

Storia: Già Collezione Carlo de Carlo Sebbene l’iconografia del soggetto sia avvicinabile a esempi della scultura romanica l’opera sembra appartenere a un ambito meridionale (Puglia?) in cui questi stilemi perdurarono anche nei secoli successivi. Stima € 2.500 / 3.000

47

Capitello troncoconico con abaco ottagonale modanato in marmo scolpito

Marmo a grana fine, cm 41,5 h, Romanico, XIII secolo.

Storia: Già Collezione Carlo de Carlo

Stima € 12.000 / 18.000

Il capitello, in cui l’uso del trapano attesta la vetustà dell’opera, è scolpito su tre registri composti dall’abaco mistilineo e baccellato e una fascia di figure e bestie che poggiano sull’ultima banda raffigurante una corona di foglie di acanto alternativamente più alte e più basse. La complessità iconografica delle figure non pare facilmente descrivibile. Nella fascia centrale si alternano figure umane e zoomorfe, che riprendono i motivi classici della scultura romanica. Sulle foglie d’acanto più basse sono poggiate figure parzialmente panneggiate e un uomo in tunica con un bambino in braccio. Sulle foglie più alte un uomo nudo con coppa in mano (forse Noè), un uccello che afferra col becco un serpente ed un uomo nudo stante su una sola gamba. Le figure sembrerebbero quindi ispirate a personaggi del Vecchio Testamento, mentre quelle sulle foglie più basse, un uomo e una donna nudi che si coprono le pudende, forse Adamo ed Eva. Il capitello stilisticamente è riconducibile a quelli del Chiostro del Duomo di Monreale la cui costruzione avviata da Guglielmo II il Buono, re Normanno, durò dal 1172 al 1267. I capitelli, secondo Roberto Salvini, sarebbero riconducibili alla mano di cinque maestri: il Maestro della Missione degli Apostoli, quello della Dedica, dei Putti, delle Aquile e del Marmorario. L’ultimo si firma nel dodicesimo capitello del lato nord: “Ego romanus filius Costantinus marmorarius”. Lo stile dei capitelli del Duomo di Monreale farebbe supporre per la presenza di motivi iconografici e plastici, comuni al Romanico della Borgogna e dell’Île-de-France, la presenza di maestri stranieri, e gli episodi raffigurati, alternati a figure zoomorfe e grottesche, sono riconducibili al Vecchio e al Nuovo Testamento. Per la loro sintesi tra eredità classica e innovazione romanica questi capitelli sono considerati uno dei capolavori del Romanico in Italia.

Bibliografia di riferimento: Roberto Salvini, Il Chiostro di Monreale e la scultura romanica in Sicilia, Flaccovio, Palermo, 1962; Joseph Gantner, Marcel Pobé, Jean Roubier, prefazione di Marcel Aubert, Gallia Romanica, Einaudi, Torino, 1963.

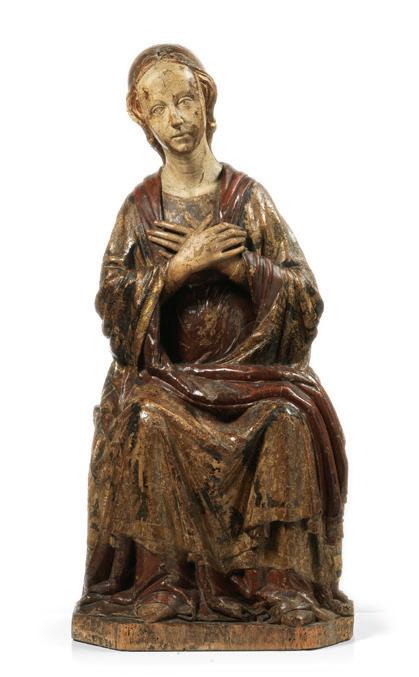

Scuola veneta prima metà XVI secolo

Vergine annunciata

Scultura in legno policromo e oro, cm 108 h

Scultura lignea al naturale di notevole effetto espressivo questa Vergine annunciata doveva aver fatto parte di un gruppo plastico con un Angelo annunciante probabilmente posto in una cappella di chiesa, date le dimensioni, e non destinato alla devozione domestica. La visione della scultura doveva essere per forza frontale, dato l’incavo di intaglio nel retro. La definizione stilistica porterebbe ad assegnare all’area veneta la scultura e apparentemente questa Vergine sembra risentire delle opere di Pietro (1435-1515) e di Tullio Lombardo (1455-1532), capiscuola dominanti nella scultura veneziana del XV secolo. Per confronto si vedano le due figure femminili allegoriche (forse due Virtù) poste a fianco della lunetta

che sovrasta la tomba monumentale del Doge Pasquale Malipiero (1462), in Santi Giovanni e Paolo, Venezia, quelle delle tre Virtù del monumento funebre al Doge Nicolò Marcello (1474), nella stessa chiesa, e ancora le statue della Prudenza e della Fede del monumento funebre equestre di Nicola Orsini, attribuite a Tullio Lombardo. Si deve considerare che l’influsso delle sculture e dei modelli stilistici dei Lombardo si proiettò, seppure in modi diversi, in altri scultori, come il nostro, nei decenni seguenti.

Bibliografia di riferimento: Courtauld Institute Illustration Archives, Archive 2, 15th &16th Century Sculpture in Italy. Part 11, editor Constance Hill, Venezia, Harvey Miller, 1983, Università di Londra, tavv. 2/11/15 e 2/11/16, 2/11/42 e 2/11/93. Restauri.

Stima € 18.000 / 24.000

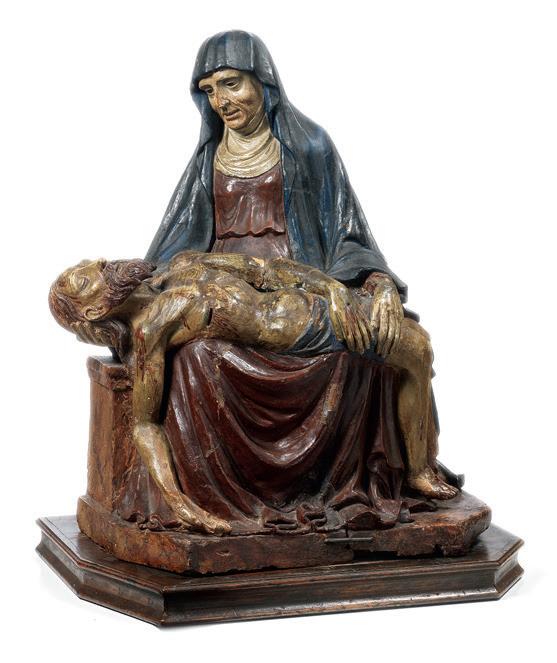

Maestro umbro-marchigiano del XV secolo

Madonna in trono col Bambino e cherubini

Scultura in legno policromo, cm 62x39 Nonostante, dal punto di vista iconografico, il soggetto della Madonna col Bambino sdraiato in grembo sia prevalente in Veneto e nel Trentino, questa Madonna della seconda metà del Quattrocento può essere più riferibile all’area umbro-marchigiana. Nell’area venetotrentina la scultura trova dei corrispondenti iconografici stretti con quelle di Giovanni Zabellana (documentato a Venezia dal 1492 al 1502), come quelle della Chiesa Parrocchiale di Brentonico, del Castello Sforzesco di Milano e di Strà di Belfiore d’Adige. Si deve tuttavia notare che mentre nelle Madonne trentine il Bambino giace sempre nudo, qui è fasciato ed è quindi riferibile a un Istituto Religioso di Carità degli Innocenti. Dal punto

di vista stilistico la scultura appare invece più riferibile all’area umbro-marchigiana, come si può constatare nel raffronto del volto della nostra Madonna con quello della Madonna del Soccorso, Urbino, Palazzo Ducale, databile però al XVI secolo e a quella di Varignano, Chiesa Parrocchiale, Camerino. Bibliografia di riferimento: Imago lignea, Sculture lignee nel Trentino dal XIII al XVI secolo, a cura di Enrico Castelnuovo, Temi Editrice, Trento, 1989, pp. 115, 116, n. 15, figg. 61, 62, 63; Géza de Francovich, Un gruppo di sculture in legno umbro-marchigiane, in Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, Bestetti e Tuminelli, MilanoRoma, anno VIII, serie II, n. XI, maggio 1929, pp. 481-912, figg. 16, 17.

Stima € 12.000 / 18.000

50

50

Ignoto pittore del XIX secolo

Deposizione (Cristo sorretto dalla Vergine e da San Giovanni)

Olio su tela, cm 55x63

Scritta in tedesco al verso sul telaio: una Zenale Bernardino - 15 Jahr e il numero 1714.

Il dipinto riprende con finezza lo stile della pittura quattrocentesca dell’Italia Settentrionale.

Stima € 2.500 / 3.500

51

Scuola Italia del Nord seconda metà XV secolo

Salvator Mundi

Affresco strappato, cm 75x68

Questo Salvator Mundi con il globo terracqueo in mano faceva attendibilmente già parte della decorazione murale di una cappella.

Stima € 2.800 / 3.400

52

Albrecht Dürer

Norimberga 1471 - 1528

Apocalisse, San Giovanni che divora il libro Xilografia, primo stato, cm 39,2x28,4

Monogramma con le iniziali dell’artista in basso al centro:

A.D. Al verso: testo in tedesco dell’Apocalypsis riferibile.

L’Apocalypsis cum figuris, pubblicata nel 1498, non è solo uno dei capolavori xilografici di Albrecht

Dürer (1471-1528) ma di tutta la cultura figurativa della Riforma protestante e dell’Umanesimo europeo. L’Apocalypsis cum figuris, che Dürer stampò a proprie spese, è il primo dei suoi grandi libri e precede la Grande Passione, opera per stile e composizione non meno valida dell’Apocalypsis, ma non al livello di questa per forza icastica. Nell’Apocalypsis Dürer trasfigura la profezia fantastica di San Giovanni secondo una visione iconologica che raccoglie a un tempo l’esegesi cristiana e le spinte verso una visione cosmica nuova stimolata dall’Umanesimo del pensiero della

Riforma protestante. Queste nuove istanze filosofiche che scardinano la formalizzata tradizione della chiesa cattolica romana sono avvertite da Dürer con una grande forza di trasfigurazione immaginale. A proposito della straordinaria incisione della Melancolia I (1514), potente allegoria di una sintesi tra fede, pensiero filosofico ed esoterismo matematico, si sarebbe scritto: “La menzogna è nella nostra intelligenza, l’oscurità è così fermamente radicata nella nostra mente, che anche la nostra affannosa ricerca fallirà”. Nell’Apocalypsis di Giovanni al testo sono affiancate quindici xilografie a piena pagina,

la sedicesima, il frontespizio, fu intagliato nel 1515, e toccano “uno dei culmini, forse il più alto della storia dell’incisione in legno”. Nella prima edizione il testo era tedesco, come nel nostro foglio, e nella seconda in latino: i grandi fogli, “in formato atlantico”, cm 39,2x28,3, costituiscono un grande fascicolo, destinato a rimanere nella storia dell’arte.

Si rileva una reintegrazione che comprende la parte inferiore del margine sinistro di cm 23,5x6,8.

Stima € 3.000 / 4.000

53

Scuola emiliana metà XVII secolo

Andata al Calvario

Olio su tela, cm 97x70,5

Questa Andata al Calvario è stata riferita ad Antonio Lagorio, pittore attivo e documentato nella seconda metà del XVII secolo.

Stima € 3.000 / 5.000

54

Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo (bottega di)

Garofalo (Ro) o Ferrara 1476 ca. - Ferrara 1559

Madonna col Bambino, Santa Elisabetta e San Giovannino

Olio su tavola, cm 42x28,5

Comunicazione scritta di Carlo Volpe, Bologna, s.d., e comunicazione scritta di Ferdinando Bologna, San Panfilo d’Ocre, 5 febbraio 1979, entrambe con attribuzione a Giuseppe Mazzuoli detto Bastarolo.

Bibliografia: Archivio Fotografico Fondazione Federico Zeri, inv. n. 37531.

Questa tavola, classificata da Federico Zeri e presente nella Fototeca, inv. n. 37531, attribuita a Benvenuto Tisi detto il Garofalo (1476 ca.-1559) bottega, collocata intorno alla metà del XVI secolo, rappresenta l’unione degli echi raffaelleschi delle figure con la visione imaginifica del paesaggio. Il dipinto è stato attribuito in precedenza a Giuseppe Mazzuoli detto Bastarolo (Ferrara 1536-1589) da Carlo Volpe e da Ferdinando Bologna. Il dipinto reca in alto a sinistra uno stemma presumibilmente del committente. Lo stemma è bipartito nella parte superiore e presenta tre stelline a cinque punte che sormontano una mezzaluna rivolta con gli apici verso l’alto su campo nero, nella parte inferiore un avambraccio con una mano che stringe un sacchetto dal quale escono monete.

Stima € 4.000 / 6.000

Un unicum nell’iconografia religiosa e profana della pittura ferrarese del Cinquecento

Il dipinto dal titolo Allegoria, presente nell’Archivio Fotografico Fondazione Federico Zeri e attribuito a Benvenuto Tisi (Garofalo) bottega, con la datazione 1525-49, rappresenta senza dubbio un unicum nell’iconografia religiosa e profana della pittura ferrarese del Cinquecento. La composizione che raffigura una complessa scena su sfondo di paesaggio, lacustre o marino, con quattro figure a sinistra, una figura centrale collocata al centro di una siepe quadrata a sua volta disposta all’interno di un cerchio fatto da una catena e infine tre figure sul lato destro, risulta di difficile decrittazione iconologica e permette solo delle congetture. La scena presenta da sinistra una figura di giovane uomo barbuto con una veste femminile e la gorgiera, che stringe al petto un’arpa con la mano destra e nell’altra tiene un pettine a due filiere, forse un plettro. Accanto a questa figura quella di un uomo maturo, con lunghi capelli e barba grigia che suona un flauto, anch’egli con veste lunga femminile e una mantellina gialla a orlo mosso. Sull’esempio del Concerto campestre di Giorgione, in cui l’opposizione tra il liuto (nel nostro caso l’arpa) e il flauto, particolare aspetto della tradizionale opposizione tra strumenti a fiato e strumenti a corde, si potrebbe congetturare che anche la nostra Allegoria alluda all’opposizione tra Amor sacro e Amor profano (Robert Klein, La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Einaudi, Torino, 1975, pp. 205-211). Se nel Concerto campestre di Giorgione (Louvre) il confronto tra il “musico nobile” con il liuto e il “musico campagnolo” con il flauto, si legava alla distinzione dei tre generi poetici che corrispondono ai tre generi della musica strumentale, tema per altro ripreso da Lorenzo Costa nella complessa Allegoria della corte di Isabella d' Este, 1505 ca., (Louvre), dedicata a Isabella d’Este, nel nostro dipinto le due figure potrebbero non solo alludere all’Amor sacro (arpa) e all’Amor profano (flauto) ma anche congetturalmente a una sottile relazione platonica. Di seguito a queste si accosta la figura di Pan, “dio dei boschi, protettore dei pastori, stando agli inni omerici è anche divinità dei monti, delle campagne e della vita agreste [...] Pan era di aspetto umano, ma aveva le zampe da caprone, le corna sulla testa e una barba caprina [...] apparteneva al seguito di Dioniso e viveva con le Ninfe, che spesso insidiava”. Pan suonava un flauto, la “Siringa”, costituito da una serie di canne palustri legate insieme diversamente a quello con una canna sola. Nonostante il suo carattere di dio silvestre che compare nella letteratura e nella poesia bucolica, Pan assunse nell’arte medioevale anche il carattere di simbolo del diavolo (Eric M. Moormann, Wilfried Uitterhoeve, Miti e personaggi del mondo classico. Dizionario di storia, letteratura, arte, musica, edizione italiana a cura di Elisa Tetamo, Bruno Mondadori, Milano, 1997, pp. 563-566). Nel Pan di questo dipinto si notano dei raggi luminosi che “emanano dalle corna”, una piccola corona e gli occhi con una espressione feroce, quasi luciferina. Segue un uomo con mantello rosso decorato a civette d’oro, che tiene con le due mani una lunga catena tesa a cerchio che circonda la figura femminile centrale. La parte centrale della composizione è delimitata da questa catena a cerchio in cui si trova una siepe quadrata di mirto, ben rasata con due alberi (larici?) simmetricamente disposti ai fianchi della figura femminile con manto azzurro e veste giallo-arancio che ha la testa, i capelli e le spalle avviluppati da serpi: ancora serpi, pesci e insetti neri sono ai piedi come se uscissero dal suo corpo. Questa figura centrale non pare associabile né alla Madonna delle Catene di Palermo, né al San Domenico avvolto dai serpenti della processione di Cocullo in Abruzzo, né alle numerose Sante associate ai serpenti, quali Santa Anatolia, Santa Verdiana, Santa Cristina di Bolsena e neppure a Santa Rosalia per le catene. Il gruppo delle figure a destra conferma invece la collocazione della scena raffigurata nell’ambito della cultura letteraria

Lorenzo Costa, Allegoria della corte di Isabella d' Este, Parigi, Louvre

classica del Cinquecento caratterizzante la corte degli Este a Ferrara. La prima della tre figure è quella di un uomo che impugna una lancia brandendola contro la donna dei serpenti, e indossa sopra una veste rossa un mantello bianco ricamato con un motivo di occhi aperti alternati a piume di uccello color ocra-grigio. Il mantello potrebbe alludere al pastore Argo, gigante con il corpo ricoperto da cento occhi che era stato messo a guardia di Io, tramutata in giovenca da Era, gelosa di Zeus. Argo fu ucciso da Ermes che lo addormentò con il suono del flauto e gli tagliò la testa, così Era prese gli occhi di Argo e li pose sulle piume di un pavone, animale a lei sacro. Particolarità di questa figura sono le mani, cinque per braccio, per un totale di cinquanta dita. Accanto a questa figura, che ha ai piedi una coppa bianca, sono collocate due giovani donne: la prima con un turbante all’orientale, una veste giallo-verde decorata con corvi neri e panneggiata con una fusciacca rosa sotto i seni, tiene con la mano destra all’altezza del pube una coppa di vino rosso e con la sinistra solleva una serpe (aspide), la seconda che tiene nelle mani un astice (o aragosta?) e tre frecce. La figura con l’aspide potrebbe raffigurare Cleopatra, mentre la coppa ricorda Sofonisba (si vedano ad esempio la Cleopatra e la Sofonisba del Maestro delle Eroine Chigi Saracini, Siena, Collezione Chigi Saracini). Non si può tuttavia escludere, per il costume della figura e il suo turbante, che trovano analogie con quelli della maga Melissa di Dosso Dossi (1518 ca., Roma, Galleria Borghese), che anche questo personaggio si ispiri a una fonte letteraria. Nella fascia inferiore del dipinto sono raffigurati da sinistra un leone, un animale con artigli che tiene una serpe, due assi di legno che galleggiano sull’acqua portando dei vasetti rovesciati, un guerriero con elmo piumato che nuota verso la riva e infine una stella a cinque punte (pentacolo).

La complessità simbolica della scena raffigurata non pare riconducibile a una fonte religiosa quanto invece a una fonte letteraria. È evidente che la donna con le serpi al centro all’interno di un quadrato, la siepe di mirti, a sua volta inserita in un cerchio e la catena, possano alludere a una pratica esoterica. Si deve sottolineare che, accettando per probabile la datazione proposta da Federico Zeri, 1525-49, il dipinto può essere inserito in quell’area della cultura letteraria della corte estense del periodo in cui governa il terzo duca di Ferrara, Modena e Reggio, Alfonso I (1476-1534), già marito di Anna Maria Sforza prima e Lucrezia Borgia poi, morto a Ferrara a cinquantotto anni. I due scrittori principali della complessa cultura umanistico-scientifica, seppure con evidenti contaminazioni esoteriche e astrologiche, erano Matteo Maria Boiardo (1441 ca.-1494) autore dell’Orlando Innamorato (1476 ca.-94) e Ludovico Ariosto (1474-1533) autore dell’Orlando Furioso (1504-16), che sono i poemi cavallereschi ispirati dal ciclo carolingio-bretone, che ebbero un influsso decisivo come fonti di ispirazione per la pittura. E invero nei due poemi si trovano molte figure femminili di maghe, alternativamente buone e malvagie, che si fissarono nella imagerie del tempo fino all’epoca moderna. Morgana, sorella di Alcina e Logistilla, è una fata cattiva come Alcina, mentre Logistilla è quella buona e saggia. Nell’Orlando furioso, Astolfo, trasformato in mirto da Alcina, spiega a Ruggero che le tre sorelle abitano in un’isola oltre le Colonne d’Ercole ove “irretiscono i giovani che lì approdano per poi tramutarli in piante ed animali”. Il regno di Logistilla è dominato “da una rocca di straordinaria bellezza il cui splendore si propaga ai giardini che la circondano”. Logistilla aiuterà Ruggero a liberarsi di Alcina.

Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo, La vestale Claudia trasporta la statua di Cibele, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini

Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo, Pico trasformato in picchio, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini

L’elemento dell’affabulazione magica letteraria si contamina nella cultura della corte estense, con cognizioni di astrologia e astronomia: nel 1472 venne stampato a Ferrara il Tractatus de Sphaera (Sphaerae coelestis et planetarum descriptio) scritto nel 1230 circa da Giovanni Sacrobosco, che era il trattato di astronomia più diffuso nel Medioevo (Astrologia arte cultura in età rinascimentale, a cura di Daniele Bini, Ministero per i Beni Culturali, Biblioteca Estense Universitaria di Modena, 9 novembre 1996 - 31 gennaio 1997, Il Bulino, Modena, 1996). L’espressione più alta di questa congiunzione tra astronomia, astrologia, letteratura e arte è testimoniata dal ciclo di affreschi del Salone dei Mesi, di Francesco del Cossa (1436 ca.1478 ca.) e collaboratori in Palazzo Schifanoia a Ferrara, che rappresenta uno dei capolavori della civiltà artistica del Rinascimento. Eseguiti per volontà di Borso d’Este dal 1468 al 1470, costituiscono il repertorio maggiore di figure e simboli astrologici del tempo. Dei dodici mesi ne sono sopravvissuti solo sette e l’allegoria di ogni mese con i riferimenti zodiacali e mitici si svolge su tre fasce orizzontali (Aby Warburg, Arte italiana e astrologia internazionale nel Palazzo Schifanoja di Ferrara, in La rinascita del paganesimo antico, La Nuova Italia, Firenze, 1966, pp. 249-275).

Tra i pittori della prima metà del Cinquecento a Ferrara i maggiori furono Ludovico Mazzolino (1480-1528), Giovanni Battista Benvenuti detto l’Ortolano (1487-1527), Benvenuto Tisi detto il Garofalo (1476 ca.-1559) e Giovanni Luteri detto Dosso Dossi (1487-1542), e il Garofalo fu attendibilmente, a giudicare dalle opere, quello che più si impiegò alla pittura di soggetto letterario e classico. Del suo alunnato da bambino presso Domenico Panetti, del successivo apprendistato presso Boccaccio Boccaccino e Lorenzo Costa, secondo le indicazioni di Giorgio Vasari (1568), e dei successivi rapporti e influssi di Giorgione, Tiziano e Raffaello (Adolfo Venturi, Roberto Longhi, Alberto Neppi, 1959), fino al catalogo ragionato di Anna Maria Fioravanti Baraldi (1993), la critica ha reso ampia documentazione. Ad assumere come valida l’attribuzione di Federico Zeri alla “Bottega del Garofalo” e la sua proposta di datazione dal 1525 al 1549, occorre poi procedere solo per congetture. Più correttamente guardando alle opere del secondo quarto del secolo, dal 1525 al 1549, che Zeri ha indicato come cronologia, si possono fare interessanti raffronti. A quegli anni Garofalo aveva alle spalle già assoluti capolavori, come la pala con la Strage degli Innocenti, dipinta nel 1519, che Longhi (1946) e Bargellesi (1955), hanno designato come opera di collaborazione con Dosso e Ortolano, e che rimane uno degli esempi più alti di influsso raffaellesco (La Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Catalogo generale, a cura di Jadranka Bentini, introduzione di Andrea Emiliani, consulenza scientifica di Federico Zeri, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1992, pp. 130-132, n. 151). Sebbene difficile credere che l’ignoto pittore della bottega del Garofalo, autore ipotizzato da Zeri per il nostro dipinto, fosse così “arcaizzante”, come appare senza dubbio dalla struttura compositiva con la narrazione a “fascia orizzontale”, ancora per certi versi tardo-quattrocentesca, affatto avvertente la novità dei dipinti del Maestro già prima del 1525-49. Senza dubbio, invece, questa Allegoria denota una qualche eco di due tele del Garofalo, anche queste datate al 1525-30 ca., entrambe a Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini: Pico trasformato in Picchio, che raffigura una delle Metamorfosi di Ovidio (XIV, 342-350), narrante la trasformazione di Pico, re di Ausonia, in picchio, ad opera della maga Circe, e La Vestale Claudia trasporta la statua di Cibele, tratta da Ovidio, Fasti, libro IV, pendant del dipinto precedente, narrante la leggenda della giovane vestale che “riesce miracolosamente” a disincagliare alla foce del Tevere una nave con la statua della Grande Madre Terra (Anna Maria Fioravanti Baraldi, Il Garofalo, Benvenuto Tisi pittore 1476 ca.-1559, Catalogo generale, Luisè Editore, Rimini, 1993, p. 217, n. 146, cit. pp. 227-228, nn. 159, 160). Per un raffronto compositivo rimane ancora da segnalare il dipinto Immacolata Concezione e Santi, della Pinacoteca Capitolina di Roma, opera ritenuta di bottega, in cui la Vergine appare iscritta in un cerchio, con le figure dei Santi ai lati, secondo una disposizione iconograficamente arcaica. Si deve infine segnalare la finissima qualità pittorica del castello turrito dipinto sullo sfondo con numerose torce accese disposte sui tetti, visto in un nitore di luce come si ritrova in molti degli sfondi paesaggistici del Garofalo. In conclusione si può convenire che il dipinto appartenga alla cultura visiva della pittura ferrarese, secondo l’ipotesi di Zeri, vicino a Garofalo, sebbene alcuni caratteri stilistici, tra cui l’assenza totale di suggestioni del classicismo raffaellesco, potrebbero anticipare la sua cronologia all’inizio del Cinquecento.

Marco Fagioli

Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo, (bottega di), Immacolata concezione e Santi, Roma, Musei Capitolini

Benvenuto Tisi da Garofalo detto il Garofalo (bottega di)

Garofalo (Ro) o Ferrara 1476 ca. - Ferrara 1559 Allegoria

Olio su tela, cm 94,6x136 Il dipinto reca sull’elmo del guerriero che emerge dal mare in basso a destra la scritta: G[...]V oppure 6[4]V, di difficile decifrazione, intesa ipoteticamente anche come monogramma del Garofalo.

Bibliografia: Archivio Fotografico Fondazione Federico Zeri, inv. n. 47384.

Stima € 70.000 / 80.000

Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino

Ferrara 1550 ca. - 1620

La strage degli Innocenti

Olio su rame, cm 37,1x49,7

Bibliografia: Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, p. 59, n. 36 (scheda a cura di Emilio Negro);

Maria Angela Novelli, Scarsellino, Fondazione Carife Cassa di Risparmio, Skira Editore, Milano, 2008, p. 322, n. 212.

Stima € 25.000 / 30.000

Formatosi nella cultura del Manierismo ferrarese-parmense, lo Scarsellino fu poi influenzato dal forte colorismo della pittura veneta avvenuto durante il suo soggiorno a Venezia accanto al Veronese. Successivamente fu influenzato dai Carracci e dal loro “naturalismo classicista”. Nell’ultima fase della sua pittura si avvertono degli elementi seicenteschi, tipici della cultura della Controriforma. La Strage degli Innocenti del pittore è conosciuta in due versioni: la prima quella della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma, di cui esiste una replica al Musée des Beaux-Arts, Nîmes, la seconda quella della Galleria Borghese di Roma (M.A. Novelli, Lo Scarsellino, Cassa di Risparmio di Ferrara, Ferrara, 1964, figg. 41a, 41b). Le due composizioni sono completamente diverse e la seconda appare più convulsa, con un forte intreccio di corpi, e quindi meno “classicista” della prima. Relativamente al nostro dipinto su rame, replica della seconda versione, Maria Angela Novelli nella monografia sull’artista del 2008 scrive: “È opera di straordinaria qualità [...] Lo schema è il medesimo del dipinto della Borghese, di cui probabilmente ne è il prototipo. L’esemplare in questione risulta infatti ancora più rifinito nell’esecuzione dei particolari e nella stesura dell’architettura sullo sfondo [...] L’opera è databile ai primi del Seicento”.

Ippolito Scarsella detto lo Scarsellino, Strage degli Innocenti, Roma, Galleria Borghese

Donato Creti

Cremona 1671 - Bologna 1749

Ritratto di fanciullo in profilo con in mano due candele accese

Olio su tela, cm 50x35

Al verso sul telaio: etichetta X Biennale d’Arte Antica L’Arte del Settecento Emiliano / 9 settembre / 25 novembre 1979 / Palazzi del Podestà e di Re Enzo / pittura bolognese attività dell’Accademia Clementina / cultura figurativa nel Ducato Estense / e nelle Legazioni di Romagna e Ferrara / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Bologna. Esposizioni: Baroque and Rococo in Italy, Londra, Thos. Agnew & Sons, 2 - 27 maggio 1966, cat. n. 18, illustrato; X Biennale d’Arte Antica, L’Arte del Settecento emiliano. La pittura. L’Accademia Clementina, a cura di Andrea Emiliani, Eugenio Riccomini, Renato Roli, Carlo Volpe, Anna Colombi Ferretti, Amalia Mezzetti, Massimo Pirondini, Pier Giorgio Pasini, Silla Zamboni, saggio introduttivo di Eugenio Riccomini, Bologna, Palazzi del Podestà e di Re Enzo, 8 settembre - 25 novembre 1979, cat. p. 56, n. 84, fig. 67, illustrato (scheda a cura di Renato Roli).

Bibliografia: Apollo, n. LXXXII, No. 51 (nuova serie), maggio 1966, p. IXXi;

Renato Roli, Donato Creti, Mario Spagnol Editore, Milano, 1967, p. 94, n. 68, fig. 1; Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, pp. 116, 252, n. 320a; Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, p. 181, n. 149 (scheda a cura di Emilio Negro).

Stima € 22.000 / 28.000

Formatosi a Bologna presso Lorenzo Pasinelli (1629-1700), a sua volta allievo di Simone Cantarini, e quindi sulla scia del classicismo carraccesco, Creti lavorò per il conte Fava nel cui Palazzo si conservavano gli affreschi giovanili dei Carracci, che egli studiò attentamente. Creti si volse anche precocemente alle opere di Guido Reni e del Cantarini, e rimase affascinato dalla grande pittura veneta del Cinque-Seicento. Pur appartenendo alla corrente classicista ne aggiornò gli stilemi secondo un raffinato senso del colore volto ad esprimere un tono lirico che anticipa soluzioni settecentesche in cui la vena letteraria del classicismo assume un aspetto di precoce modernità negli “idilli” notturni. Il Ritratto di fanciullo in profilo con in mano due candele accese, reso noto da Roli nella monografia del 1967 e da lui ritenuto il più antico dipinto documentato, è un alto esempio della “ritrattistica lirica” del Creti: il volto di profilo su sfondo scuro riprende da un lato la pittura “a lume di candela” del Seicento fiammingo e del caravaggismo, e dall’altro la preziosità della materia cromatica della pittura veneta.

Valerio Castello

Genova 1624 - 1659

Agar e l’Angelo

Olio su tela, cm 81x56

Stima € 18.000 / 24.000

Figlio di Bernardo Castello, Valerio appartiene alla cultura artistica genovese del primo Barocco, formatosi sull’influsso ancora presente del Correggio e del Parmigianino, successivamente avvertendo la pittura di Giulio Cesare Procaccini e di Van Dyck, allora a Genova, e forse anche della pittura veneta. Il suo lavoro si svolse essenzialmente a Genova ove realizzò soprattutto cicli di affreschi tra cui quelli della Chiesa di Santa Marta e dei palazzi Balbi-Senarega e Saredo-Parodi. In questo Agar e l’Angelo si avverte quell’equilibrio perfetto tra composizione e luce, intesa questa seconda come vero svelamento delle forme, tipica della sua pittura barocca. Una conferma dell’attribuzione a Castello può venire dal confronto della nostra tela, per la figura del bambino dormiente, con una analoga di La strage degli Innocenti, in Camillo Manzitti, Valerio Castello, SAGEP, Genova, 1972, pp. 155-157. Un’altra replica posteriore alla nostra è riprodotta nella monografia di Camillo Manzitti, Valerio Castello, Umberto Allemandi, Torino, 2004, p. 239, n. C15.

60

Filippo Pedrini

Bologna 1763 - 1856

Apollo e le Ore

Olio su tela, cm 69x48

Esposizioni: X Biennale d’Arte Antica, L’Arte del Settecento emiliano. La pittura. L’Accademia Clementina, a cura di Andrea Emiliani, Eugenio Riccomini, Renato Roli, Carlo Volpe, Anna Colombi Ferretti, Amalia Mezzetti, Massimo Pirondini, Pier Giorgio Pasini, Silla Zamboni, saggio introduttivo di Eugenio Riccomini, Bologna, Palazzi del Podestà e di Re Enzo, 8 settembre - 25 novembre 1979, cat. pp. 146, 147, n. 315, fig. 167, illustrato (scheda a cura di Nora Clerici Bagozzi).

Bibliografia: Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, pp. 69, 287, cit.;

Ombretta Bergomi, Pietro Fancelli e Filippo Pedrini, figuristi nei «paesi» di Vincenzo Martinelli, in Il Carrubbio. Rivista di studi culturali, anno XIV, 1988, p. 22; Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, p. 226, n. 191 (scheda a cura di Emilio Negro).

Stima € 8.000 / 10.000

Questo modello per la decorazione del soffitto del Salone d’Onore di Palazzo Hercolani a Bologna, rende uno dei punti più alti della pittura di Pedrini, dal forte cromatismo e dalla pennellata mossa, caratteri principali del suo Barocco. Apollo, come Sole, è raffigurato con Urania al centro della composizione. L’appellativo di Urania viene riferito a Afrodite, regina del cielo, della terra, del mare e a una delle Muse, Urania, musa della poesia astrologica e in genere della poesia didascalica. Le Ore fanno corteggio ad Afrodite, assieme alle Cariti, figlie di Zeus e Temi, che, chiudendo e aprendo il cielo, rappresentavano il regolare corso della natura nelle stagioni. L’affresco celebra quindi la natura e il suo ordine.

Filippo Pedrini, Apollo e le Ore, Bologna, Palazzo Hercolani

61

62

Domenico Maria Viani

Bologna 1668 - Pistoia 1711

Cristo rimprovera i negatori dell’Eucarestia

Olio su tela, cm 188,5x119,5

Esposizioni: X Biennale d’Arte Antica, L’Arte del Settecento emiliano. La pittura. L’Accademia Clementina, a cura di Andrea Emiliani, Eugenio Riccomini, Renato Roli, Carlo Volpe, Anna Colombi Ferretti, Amalia Mezzetti, Massimo Pirondini, Pier Giorgio Pasini, Silla Zamboni, saggio introduttivo di Eugenio Riccomini, Bologna, Palazzi del Podestà e di Re Enzo, 8 settembre - 25 novembre 1979, cat. pp. 47, 48, n. 69, fig. 56, illustrato (scheda a cura di Renato Roli).

Bibliografia: Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, pp. 100, 297, n. 154b;

Renato Roli, La Pittura del secondo Seicento in Emilia, in La pittura italiana. Il Seicento, Electa, Milano, 1989, p. 262, n. 373;

Disegni emiliani del Sei-Settecento. Come nascono i dipinti, a cura di Daniele Benati, introduzione di Renato Roli, Carimonte Banca, Modena, 1991, pp. 233, 234, n. 64 (riprodotto speculare).

61

Domenico Maria Viani

Bologna 1668 - Pistoia 1711

Studio preparatorio per il dipinto Cristo rimprovera i negatori dell’Eucarestia

Matita su carta, cm 33x23,5

Monogramma in basso al centro verso sinistra: DMV: in basso a sinistra: timbro Collezione G. Vallardi (Lugt 1223).

Esposizioni: Disegni e dipinti di maestri antichi, presentati da Enrico Cortona, Milano, Sotheby’s, 19 - 30 aprile 1985, cat. n. 25, illustrato.

Bibliografia: Disegni emiliani del Sei-Settecento. Come nascono i dipinti, a cura di Daniele Benati, introduzione di Renato Roli, Carimonte Banca, Modena, 1991, p. 235, n. 64.1. Questo studio preparatorio per il dipinto Cristo rimprovera i negatori dell’Eucarestia (lotto n. 62), ritenuto da Renato Roli uno dei dipinti più importanti del corpus dell’artista, testimonia la qualità dell’opera grafica di Viani. Rispetto al dipinto questo disegno documenta l’idea e la composizione nel suo nascere ed esalta la natura barocca più che classicista del Viani. Per una completa descrizione dell’opera si rimanda alla scheda del dipinto redatta da Renato Roli in Disegni emiliani del Sei-Settecento, 1991, p. 233.

Stima € 1.000 / 1.500

Figlio e scolaro di Giovanni Maria, Domenico Maria ravvivò la maniera del padre con lo studio del colorismo veneto dopo un viaggio a Venezia nel 1691. Nel 1710 divenne direttore dell’Accademia Clementina a Bologna e dipinse numerose pale per le chiese bolognesi. Sue opere si trovano nei maggiori musei europei, a Parigi, Vienna, Hannover e San Pietroburgo (Ermitage).

Il dipinto, di cui presentiamo in asta il disegno preparatorio (lotto n. 61), interpreta in modo quasi drammatico il momento in cui Cristo riafferma il valore dell’Eucarestia e rivela, rispetto ai modi di un Barocco più luminoso di opere come il Riposo in Egitto (Collezione Bevilacqua, Vizzano), quelli più scuri e la luce contrastata del padre Giovanni Maria (1636-1700). Di quest’opera esiste una replica attendibilmente custodita presso il Museo Nazionale di Belle Arti di Rio de Janeiro. La nostra tela è stata restituita a Domenico Maria Viani da Renato Roli che ne segnala l’importanza nel corpus dell’opera del pittore: “La tela con figure al «naturale» trova riscontri nel Miracolo di S. Antonio in S. Spirito di Bergamo (1700) e nell’Emmaus di Coll. Aria a Bologna, inserendosi pertanto nel novero di opere, impegnative anche nelle dimensioni, che sui riporti neocarracceschi innestano una qualità di pittura di sostanziale matrice venezianeggiante. La rara iconografia offre il destro per un concitato incrociarsi di gesti e di profili sfuggenti, alquanto eccezionale rispetto alla scandita struttura cara alla tradizione bolognese” (R. Roli, 1979).

Stima € 14.000 / 18.000

Giulio Cesare Procaccini (attr. a)

Bologna 1574 - Milano 1625

Susanna e i vecchi

Olio su tela, cm 118,2x164

Bibliografia: Archivio Fotografico Fondazione Federico Zeri, inv. n. 46947; Francesco Frangi, Una traccia per gli inizi di Carlo Francesco Nuvolone, in Settanta studiosi italiani. Scritti per l’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, a cura di Cristina Acidini Luchinat, Luciano Bellosi, Miklós Boskovits, Pier Paolo Donati, Bruno Santi, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 1977, p. 404, n. 4 (come Carlo Francesco Nuvolone);

La pittura lombarda del ‘600, a cura di Marco Bona Castellotti, Longanesi & C., Milano, 1985, n. 234 (come Giovanni Stefano Danedi detto il Montalto);

Filippo Maria Ferro, Nuvolone, una famiglia di pittori nella Milano del ‘600, Edizioni dei Soncino, Soncino, 2003, n. cf53, fig. 20a (come Carlo Francesco Nuvolone).

Stima € 90.000 / 110.000

Nella Fototeca Zeri, inv. n. 46947, questo Susanna e i vecchi è un dipinto di grande qualità stilistica che sembra ben inserirsi nel corpus delle opere dell’artista.

Della famiglia di pittori bolognesi dei Procaccini Giulio Cesare era il più giovane, figlio di Ercole il Vecchio (1515-1595) e fratello di Camillo (1561 ca.-1629). La famiglia si era trasferita da Bologna a Milano verso il 1585, dopo aver già svolto una notevole attività nel capoluogo emiliano. Dei tre Procaccini Giulio Cesare fu senza dubbio il più celebre, nonostante avesse vissuto venticinque anni meno del fratello Camillo. Sebbene di formazione emiliana, e quindi nella cultura del tardo Manierismo e del Classicismo, Giulio Cesare fu attivo soprattutto a Milano e i documenti più antichi lo ricordano come scultore nei Registri della Fabbrica del Duomo di Milano, 1591-95 e 1599-1602. Le prime notizie della sua attività di pittore si riferiscono alla decorazione con affreschi, stucchi e una pala della Cappella della Pietà per la Chiesa di Santa Maria presso San Celso, 1604; poi i dipinti per la Cappella del Tribunale di Provvisione (San Sebastiano, Castello Sforzesco). Egli si afferma poi con forza nelle sei tele con i Miracoli di San Carlo, 1610, del Duomo di Milano, dove si nota un influsso del Cerano. Dopo queste tele Giulio Cesare si volge a un'interpretazione dei temi religiosi trattati con una pittura ricca di riverberi e cangiamenti cromatici. Durante l’ultima parte della sua attività Giulio Cesare subì anche l’influsso della pittura di Peter Paul Rubens, assimilata da un suo soggiorno a Genova nel 1618 ca., così da anticipare certi caratteri di fluidità compositiva rivolti al Barocco.

Opera di perfetto equilibrio tra una narrazione quasi teatrale e una resa emozionale intensa, questa Susanna e i vecchi sembra inserirsi nella fase finale e più matura del pittore, come viene confermato dalla datazione al 1600-25 circa di Federico Zeri. La fluidità dei gesti e della composizione è finemente calibrata con un uso psicologico della luce che svela il corpo bellissimo di Susanna alla vista dei due vecchi, ma sostanzialmente si rivolge allo sguardo dello spettatore. L’attribuzione di Zeri al Procaccini era stata preceduta o confermata da pareri orali di Renato Roli, Andrea Emiliani, Francesco Arcangeli e Eugenio Riccomini. Lo stesso dipinto è stato anche attribuito diversamente da Francesco Frangi (1977) e da Filippo Maria Ferro (2003) a Carlo Francesco Nuvolone, e da Marco Bona Cambellotti (1985) a Giovanni Stefano Danedi detto il Montalto.

64

Gaetano Gandolfi

San Matteo della Decima (Bo) 1734 - Bologna 1802

Isacco benedice Giacobbe

Carboncino su carta, cm 41x31,5

Al verso della cornice: etichetta Comune / di Bologna / Mostra del 700 bolognese / organizzata in occasione / del Centenario carducciano / nel Palazzo / d’Accursio.

Bibliografia: Lidia Bianchi, I Gandolfi, Angelo Signorelli Editore, Roma, 1936, p. 173, n. 86, cit.; Prisco Bagni, I Gandolfi, affreschi dipinti bozzetti disegni, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1992, p. 357, n. 336. Disegno di forte valenza espressiva questo Isacco benedice Giacobbe documenta in modo esemplare la grande qualità dei disegni di Gaetano Gandolfi. Rispetto

64

ai disegni di impronta più tardo-barocca, come Il carro di Minerva, Faenza, Pinacoteca Civica, in cui l’uso del carbone sfumato per realizzare gli effetti di luce è così mosso da scuotere quasi lo spazio, qui la luce si ricompone ancora in una visione classica, confermando non solo l’influsso tiepolesco ma anche quella linea del “classicismo” bolognese sempre viva nel Gandolfi. Bibliografia di riferimento: Il disegno italiano. Le collezioni pubbliche italiane, a cura di Anna Maria Petrioli Tofani, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Gianni Carlo Sciolla, parte prima, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Pizzi, Milano, 1993, pp. 248-249, n. 306 (per Il carro di Minerva).

Stima € 8.000 / 10.000

65

Gaetano Gandolfi

San Matteo della Decima (Bo) 1734 - Bologna 1802

Venere scopre il corpo di Adone morto

Carboncino su carta, cm 44x32

Al verso della cornice: etichetta Comune / di Bologna / Mostra del 700 bolognese / organizzata in occasione / del Centenario carducciano / nel Palazzo / d’Accursio.

Bibliografia: Donatella Biagi Maino, Gaetano Gandolfi, Umberto Allemandi & C., Torino, 1995, tav. LIV.

Venere scopre il corpo di Adone morto è uno dei due disegni preparatori per il dipinto ora in collezione privata di Parigi, e nella composizione e negli effetti di luce corrisponde esattamente al quadro. L’uso dello sfumato rimanda alle opere migliori del pittore ed è da ritenere uno degli esiti maggiori di tutta la sua grafica. Anche qui la visione barocca dello spazio mosso dalla luce si unisce alla forte formazione classicista del pittore.

Stima € 8.000 / 10.000

66

Ubaldo Gandolfi

San Matteo della Decima (Bo) 1728 - Ravenna 1781

Annunciazione

Olio su tela, cm 63,3x42,5

Al verso sul telaio: etichetta Comune / di Bologna / Mostra del 700 bolognese / organizzata in occasione / del centenario carducciano / nel Palazzo / d’Accursio.

Esposizioni: Mostra del Settecento bolognese, catalogo a cura di Guido Zucchini e Roberto Longhi, Bologna, Palazzo Comunale, 12 maggio - 31 luglio 1935, sala 9, cat. p. 69, n. II, cit.

Bibliografia: Lidia Bianchi, I Gandolfi, Angelo Signorelli

Editore, Roma, 1936, p. 121, n. 39, cit.;

Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, pp. 127, 265, cit.; Donatella Biagi Maino, Ubaldo Gandolfi, Umberto Allemandi & C., Torino, 1990, p. 272, n. 130, fig. 193; Prisco Bagni, I Gandolfi, affreschi dipinti bozzetti disegni, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1992, p. 189, n. 175; Carlo Volpe, La pittura nell’Emilia e nella Romagna: raccolta di scritti sul Cinque, Sei e Settecento, Artioli, Modena, 1994, fig. 236.

Stima € 20.000 / 30.000

I fratelli Ubaldo e Gaetano Gandolfi sono stati riconosciuti come i pittori, incisori e stuccatori di maggior rilievo del secondo Settecento bolognese. Dopo un soggiorno a Venezia introdussero a Bologna l’influsso di Tiepolo aggiungendolo ai modelli pittorici della tradizione barocca bolognese. Di Ubaldo vanno ricordati dei capolavori come le Feste, Pinacoteca Nazionale di Bologna, che lo collocano al culmine della pittura bolognese del Settecento. Molto apprezzato dai conoscitori e collezionisti inglesi già dall’Ottocento, Ubaldo Gandolfi ha conquistato una precisa rivalutazione critica a partire dalla metà del Novecento. Questa Annunciazione nello studiolo, indicata dagli studiosi come il bozzetto per la pala nella chiesa di Santa Maria della Misericordia a Bologna (1777), è un alto esempio di come il pittore eccellesse anche nei piccoli formati di soggetti religiosi e ritratti di giovani di committenza privata. La composizione è caratterizzata da un forte movimento per cui l’Angelo pare provocare una forte emozione alla Vergine che con la mano sinistra sembra voler bloccare l’annuncio. La scena si svolge in un interno con una finestra in alto e una cortina di velluto a destra: il cestino con il panno bianco in basso dimensiona ancora più l’annunzio in ambito quotidiano, semplice e privo di enfasi. L’influsso tiepolesco è marcato nella cromia spumeggiante delle vesti, ma l’uso della luce, ancora memore del Seicento bolognese, restituisce piena autonomia artistica alla tela.

Ubaldo Gandolfi, Annunciazione, Bologna, Santa Maria della Misericordia

Gaetano Gandolfi

San Matteo della Decima (Bo) 1734 - Bologna 1802

Santa Maria Maddalena penitente

Olio su tela, cm 35,7x26,5

Al verso sulla tela: etichetta R. Sovraintendenza alle Gallerie - Bologna / Mostra fiorentina / della pittura italiana del 600-700 / primavera 1922, con n. 48: etichetta Mostra della Pittura Italiana del Seicento e Settecento / Comune di Firenze, con n. 723: etichetta Comune / di Bologna / Mostra del 700 bolognese / organizzata in occasione / del centenario carducciano / nel Palazzo / d’Accursio.

Esposizioni: Mostra della pittura italiana del Sei e Settecento in Palazzo Pitti, Firenze, Palazzo Pitti, 1922, cat. p. 93, n. 434, cit; Mostra del Settecento bolognese, catalogo a cura di Guido Zucchini e Roberto Longhi, Bologna, Palazzo Comunale, 12 maggio - 31 luglio 1935, sala 7, cat. p. 62, n. 39, cit. Bibliografia: Francesco Malaguzzi Valeri, Attraverso la pittura bolognese del Settecento, in Emporium. Rivista mensile illustrata d’arte e letteratura scienze e varietà, vol. L, n. 295, luglio 1919, p. 24; Lidia Bianchi, I Gandolfi, Angelo Signorelli Editore, Roma, 1936, p. 156, n. 59, cit.; Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, p. 263, cit.; Prisco Bagni, I Gandolfi, affreschi dipinti bozzetti disegni, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1992, p. 256, n. 237; Donatella Biagi Maino, Gaetano Gandolfi, Umberto Allemandi & C., Torino, 1995, p. 351, n. 27, fig. 32. Stima € 50.000 / 60.000

Fratello minore di Ubaldo e padre di Mauro (1784-1834), che diffuse il linguaggio gandolfiano attraverso le incisioni in Inghilterra, Gaetano subì meno di Ubaldo l’influsso tiepolesco, rimanendo più aderente al linguaggio della tradizione bolognese. Di lui si ricorda il dipinto San Feliciano libera Foligno dalla peste (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini). Nel catalogo Gaetano Gandolfi, 1995, Donatella Biagi Maino rende una scheda dell’opera conferendo la sua cronologia tra quelle della prima maniera del pittore in virtù dell’influsso veneto: “Destinata alla devozione privata, l’opera mostra infatti l’adesione del Gandolfi a stilemi di matrice tiepolesca, nel disegno rinterzato del manto sontuoso, nell’impostazione e nel tono del colore: che riconducono alla metà del settimo decennio, come conferma anche il confronto con il San Gregorio di San Giacomo Maggiore. Lo sperimentalismo acceso e la strepitosa franchezza esecutiva sono in questa direzione che attesta dei modi esperiti da Gaetano per la definizione di un nuovo linguaggio pittorico”.

Giuseppe Marchesi detto il Sansone

Bologna 1699 - 1771

Ercole e Onfale e Zefiro e Flora Olio su tela, cm 91,5x60 ognuno (ovali)

Bibliografia: Renato Roli, Per la pittura del Settecento a Bologna: Giuseppe Marchesi, in Paragone Arte, anno XXII, n. 261, novembre 1971, p. 23, tavv. 28, 29; Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, pp. 104, 275, nn. 250c, 250d;

Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, pp. 213, 214, nn. 180, 181 (scheda a cura di Nicosetta Roio); La pittura bolognese del ‘700, a cura di Adriano Cera, Longanesi & C., Milano, 1994, nn. 5, 6.

Della stessa levatura artistica del Bigari, del Monti e del Torelli, con i quali mostra notevoli affinità stilistiche, il Marchesi è stato un importante esponente del secondo Barocco bolognese. Pittore di pale d’altare in varie chiese di Bologna, di affreschi nella Chiesa di Santa Maria in Galliera, si distinse tuttavia nei dipinti di committenza privata sia di soggetto biblico, come nella Giuditta e Oloferne della Pinacoteca Nazionale di Bologna, sia di

soggetto classico, come il Ratto di Elena, Bologna, e Le quattro Stagioni, Londra (già Agnew). Questi due dipinti, in cui si ritrovano le tipiche ricercatezze del Sansone, denotano che l’artista si era “già pienamente aggiornato sulle opere di Sebastiano Ricci”, come indicato da Nicosetta Roio (1989).

Stima € 15.000 / 20.000

Francesco Monti

Bologna 1685 - Brescia 1768

Carlo e Ubaldo nel giardino di Armida e Erminia tra i pastori

Olio su tela, cm 75,5x96,5 ognuno

Carlo e Ubaldo nel giardino di Armida: al verso sul telaio etichetta Regione Emilia Romagna - Manifestazioni Settecentesche / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Comuni di Bologna Faenza Parma / X Biennale d’Arte

Antica L’Arte del Settecento Emiliano / 9 settembre / 25 novembre 1979 / Museo Civico / architettura attività scenografica decorazione / feste pubbliche pittura di paesaggio e rovine / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Bologna: etichetta di trasportatore con indicazione Mostra del 700 - Leningrado / Mosca, con n. 12. Erminia tra i pastori: al verso sul telaio etichetta Regione Emilia Romagna - Manifestazioni Settecentesche / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Comuni di

Bologna Faenza Parma / X Biennale d’Arte Antica L’Arte del Settecento Emiliano / 9 settembre / 25 novembre 1979 / Museo Civico / architettura attività scenografica decorazione / feste pubbliche pittura di paesaggio e rovine / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Bologna.

Esposizioni: X Biennale d’Arte Antica. L’Arte del Settecento emiliano. Architettura, scenografia, pittura di paesaggio, a cura di Anna Maria Matteucci, Deanna Lenzi, Wanda Bergamini, Gian Carlo Cavalli, Renzo Grandi, Anna Ottani Cavina, Eugenio Riccomini, Bologna, Museo Civico, 8 settembre - 25 novembre 1979, cat. pp. 330, 331, nn. 410, 411, figg. 339, 340 (scheda a cura di Renzo Grandi); Pittura italiana del Settecento, a cura di Eugenio Riccomini, mostra itinerante Leningrado - MoscaVarsavia, 1974, cat. pp. 67, 68, n. 90, illustrato Carlo e Ubaldo nel giardino di Armida (con titolo Venere, Marte e guerrieri in un paesaggio), cit. Erminia tra i pastori (entrambi come Ferrajoli e Monti).

Bibliografia: Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, p. 281, cit. (come ‘con Ferrajoli’); Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, pp. 206, 207, nn. 171, 172 (scheda a cura di Nicosetta Roio, riprodotti speculari).

Allievo a Bologna di Giovan Gioseffo Dal Sole, Monti si formò nel vivo della cultura barocca bolognese del Settecento e fu uno dei maggiori esponenti della successiva fase Rococò. Nel secondo decennio del Settecento fu, insieme al Creti e al Bigari, interprete elegante e moderno di temi allegorici ispirati alla letteratura classica. Eccellente pittore di figure immerse nei paesaggi, ancora sulla scorta del Classicismo emiliano, lavorò come “figurinista” per il Mac Swiny (1726 circa) e si trasferì a Brescia nel 1738. Sue opere si trovano

in molte chiese lombarde, a Cremona e nel bergamasco. Il suo Barocco maturo mostra degli echi evidenti di un rapporto con la pittura veneta contemporanea. Questi due dipinti di paesaggio e figure, in relazione all’altro pendant (lotto n. 70), rappresentano la pittura del Monti al suo livello più alto. Eccellente la resa dei paesaggi organizzata su tre quinte: il primo piano con le figure riferite all’episodio letterario, il secondo piano con lo scorcio fluviale-arboreo e altre figure riferibili alla scena, il terzo piano con i monti in lontananza secondo una sfumata prospettiva aerea. Le due scene, concepite come pendant, si ispirano ai paesaggi e alle vicende della Gerusalemme Liberata, composta nel 1570-75 da Torquato Tasso (1544-1595) per il duca Alfonso II d’Este, signore di Ferrara, e vi sono parzialmente identificabili Erminia e Armida. Le due opere si segnalano per qualità tra quelle più fini della produzione dell’artista.

Stima € 8.000 / 10.000

Francesco Monti

Bologna 1685 - Brescia 1768

Diana sorpresa da Atteone e L’infanzia di Giove

Olio su tela, cm 76,5x96,5 ognuno

Esposizioni: Pittura italiana del Settecento, a cura di Eugenio Riccomini, mostra itinerante Leningrado - Mosca - Varsavia, 1974, cat. pp. 67, 68, cit. (come Ferrajoli e Monti).

Bibliografia: Renato Roli, Pittura bolognese 1650-1800. Dal Cignani ai Gandolfi, Edizione Alfa, Bologna, 1977, p. 281, cit. (come ‘con Ferrajoli’);

Arte emiliana dalle raccolte storiche al nuovo collezionismo, a cura di Graziano Manni, Emilio Negro, Massimo Pirondini, saggio introduttivo di Federico Zeri, Banca Popolare dell’Emilia, Artioli, Modena, 1989, pp. 207, 208, nn. 173, 174 (scheda a cura di Nicosetta Roio, riprodotti speculari).

Questi due dipinti, in relazione all’altro pendant con soggetti tratti dalla Gerusalemme Liberata (lotto n. 69), che raffigurano Diana sorpresa da Atteone e L’infanzia di Giove, corrispondono a due dei soggetti più celebrati dalle fonti antiche e nella pittura di cultura classicista.

Le opere si segnalano per qualità tra quelle più fini della produzione dell’artista.

Stima € 8.000 / 10.000

71

71

Felice Giani

San Sebastiano Curone (Al) 1758 - Roma 1823

Rovine e templi e Interno di un tempio

Tempera su tela, cm 64,3x77 ognuna

Rovine e templi: al verso sul telaio etichetta Regione

Emilia Romagna - Manifestazioni Settecentesche / Ente bolognese manifestazioni artistiche / Comuni di Bologna

Faenza Parma / X Biennale d’Arte Antica L’Arte del Settecento Emiliano / 9 settembre / 25 novembre 1979 / L’età Neoclassica a Faenza / Palazzo Milzetti / Segreteria / Assessorato alla Cultura Municipio di Faenza / Faenza, con n. 166;

Interno di tempio: al verso, su un pannello di supporto, etichetta Soprintendenza per i Beni Ambientali

Architettonici / Artistici e Storici di Salerno e Avellino, con n. 88: cartiglio di trasportatore con indicazione Mostra “Fortuna di Paestum”.

Esposizioni: L’arte del Settecento in Emilia e in Romagna, L’età Neoclassica a Faenza 1780-1820, a cura di Anna Ottani Cavina, Franco Bertoni, Anna Maria Matteucci, Ennio Golfieri, Gian Carlo Bojani, Maria Gioia Tavoni, introduzione di Andrea Emiliani, Faenza, Palazzo Milzetti, 9 settembre - 26 novembre 1979, cat. pp. 74, 75, nn. 140, 141, illustrate (scheda a cura di Anna Ottani Cavina);

La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830, I volume, a cura di Joselita Raspi Serra, Salerno, 1986, p. 202, n. 2, illustrata (Interno di un tempio).