D TERRA ECO buone notizie per il futuro

STEAM E DIDATTICA EMOTIVA

laboratori, buone notizie e immagini d’effetto per un apprendimento coinvolgente

ORIENTAMENTO

podcast con professionisti e professioniste del mondo scientifico e tecnologico

CITTADINANZA ATTIVA

approfondimenti di educazione civica, sostenibilità ed educazione alla salute

ESSENZIALI E INCLUSIONE DIFFUSA

strategie didattiche per ridurre le barriere allo studio

Coordinamento redazionale: Marco Mauri

Responsabile di progetto: Martina Mirabella

Redazione e revisione scientifica: Martina Mirabella, G.E.M.

Art director: Enrica Bologni

Revisione linguistica: Lisa Suett

Progetto grafico e impaginazione: G.E.M.

Copertina: G.E.M.

Ricerca iconografica: Martina Mirabella

Disegni: Daniele Gianni, Mauro Sacco e Elisa Vallarino

Immagini di copertina: Shutterstock

La rubrica Lezioni in anteprima e la stesura degli storyboard di alcuni video sono a cura della professoressa

Chiara Amati.

La gamification Mission 2030 è realizzata da Eicon, Torino.

Referenze iconografiche:

Shutterstock; pp.42-66-162-163-165-167-181-189 NASA; pp.159-193 ESA; p.171 Johannes Kepler Observatory

Tutte le altre immagini provengono dall’Archivio Principato.

RINGRAZIAMENTI

Per la collaborazione alla realizzazione della rubrica Le professioni del tuo futuro si ringraziano: Davide Abu-El-Khair, Luca Bellucci, Andrea Bonfanti, Chiara Cetorelli, Emanuele Farina, Davide Pomati, Laura Proserpio, Antonella Senese, Margherita Toma.

Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

Contenuti digitali

Progettazione: Giovanna Moraglia

Realizzazione: Alberto Vailati Canta, Giovanna Moraglia, Chiara Amati, Marta Bencich, bSmart labs

Prima edizione: gennaio 2024

Printed in Italy

© 2024 - Proprietà letteraria riservata. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti nel sito www.gruppoeli.it materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.

Casa Editrice G. Principato www.gruppoeli.it

Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano e-mail: info@gruppoeli.it

La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato e-mail: info@gruppoeli.it

Stampa: Tecnostampa - Pigini Group Printing Division - Loreto - Trevi 23.85.275.01

BUONE NOTIZIE PER IL FUTURO

Video

Filmati, animazioni e Video AR per iniziare e integrare le lezioni.

Contenuti digitali integrativi

Nelle pagine sono inserite le seguenti icone che indicano la presenza e il tipo di contenuti digitali disponibili sul libro.

Audio

Lezioni in MP3 per ripassare le lezioni e listening in lingua inglese.

Sistema Digitale

Accessibile

Il Sistema Digitale Accessibile soddisfa pienamente le esigenze della didattica inclusiva con queste funzionalità di base:

• carattere specifico ad alta leggibilità e alto contrasto

• sintesi vocale dei contenuti testuali (audiolibro)

• pagine “liquide” con possibilità d’ingrandimento

Realtà Aumentata

L’applicazione librARsi permette di accedere ai contenuti multimediali direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido:

• scarica l’App gratuita

• inquadra la pagina del libro in cui sono presenti le icone dei contenuti digitali

• accedi ai contenuti multimediali

Podcast

Interviste a scienziati e scienziate.

Download

Lezioni in anteprima Presentazioni digitali dei contenuti delle unità.

HTML

Oggetti interattivi per visualizzare e approfondire i contenuti.

Galleria di immagini

Gallery per arricchire di informazioni il testo.

Esercizi

Test di diversa tipologia a correzione immediata.

Raccolta

Insieme di oggetti digitali.

Collegamento web

È il gioco online per scoprire i 17 obiettivi e i traguardi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

I contenuti digitali sono fruibili sul sito www.gruppoeli.it, sull’ e con l’App librARsi

1 UNITÀ

L’inquinamento delle acque

MISSION 2030

Lezioni in MP3

Test interattivi

Listening

Una struttura

Fulmini

Parla la scienziata

L’effetto

Listening

IL SUOLO

Listening

lezione 3 L’interno della Terra

1. Come conosciamo l’interno della Terra

2. Un modello a gusci per l’interno della Terra 1

lezione 4 La deriva dei continenti e la tettonica a placche

1. I continenti si spostano

2. L’espansione dei fondali oceanici

3. Le placche litosferiche

4. Il “motore” delle placche

visual Dove si muovono le placche

lezione 5 I fossili

1. Organismi di oggi e organismi del passato

2. La fossilizzazione

3. I metodi per datare le rocce

4. La scala dei tempi geologici

LA COMPOSIZIONE DELLA LITOSFERA

1 I minerali

1. Una crosta di pochi elementi

2. La classificazione dei minerali

La formazione della Terra

Viaggio al centro della Terra

Oceani in espansione

I camini idrotermali

I margini delle placche

Come si formano i fossili

Lezioni in MP3

Test interattivi

Listening

La classificazione dei minerali

La scala di Mohs

Le rocce ignee

Le rocce sedimentarie

Riconosciamo le rocce

Le rocce metamorfiche

Le Dolomiti

Il paesaggio carsico

L’azione

5.

L’erosione delle acque selvagge

Il ciclo delle rocce

Lezioni in MP3

Test interattivi

Listening

Parla lo scienziato

LEZIONI IN ANTEPRIMA

Da Stonehenge al telescopio spaziale

3. L’origine dell’Universo

si

Le galassie

La nostra galassia

3. Come si classificano le stelle

4. La vita delle stelle

lezione 3 Il Sistema solare

1. L’origine del Sistema solare

2. Il Sole è la stella del Sistema solare

3. I pianeti

4. Le comete e le meteore

I pianeti del Sistema solare

4 I movimenti dei corpi celesti

1. Due modelli per l’Universo

2. Le leggi che regolano i movimenti dei corpi celesti

3. Perché i pianeti ruotano attorno al Sole

lezione

1. Il satellite naturale della Terra

2. La superficie lunare

3. L’origine della

4. I moti della Luna

5. Le fasi lunari

6. Le eclissi

7 UNITÀ

IL NOSTRO PIANETA , LA TERRA

lezione 1

forma della Terra

1. Il geoide, la vera forma della Terra

2. Il reticolato geografico

3. Le coordinate geografiche

4. I punti cardinali

Un magnete al centro della Terra

2

rotazione terrestre

1. Tutti i movimenti della Terra

2. Il movimento di rotazione

3. Perché il giorno solare e il giorno sidereo non hanno la stessa durata

rivoluzione terrestre

1. La Terra ruota attorno al Sole

2. Le conseguenze del movimento di rivoluzione

3. L’alternarsi delle stagioni

Nascita, vita e morte delle stelle Missione su Marte

Le leggi di Keplero

Dal modello geocentrico al modello eliocentrico

Le fasi lunari

La formazione delle maree

Lezioni in MP3

Test interattivi

Listening

LEZIONI IN ANTEPRIMA

Eratostene e la forma della Terra

Come funziona il GPS

Lezioni in MP3

Test interattivi

Listening

TERRA

TEMA Il sistema Terra

Come è fatto il nostro pianeta? Come funziona?

Da quali elementi è formato il sistema Terra?

Quali relazioni legano tra loro l’aria, l’acqua e il suolo?

A queste domande e a molte altre cercano di rispondere le Scienze della Terra, un complesso di discipline scientifiche che studia la struttura del pianeta, i materiali rocciosi che lo formano, la sua storia, le caratteristiche dell’atmosfera e delle masse d’acqua. In questa sezione conoscerai le caratteristiche dell’idrosfera, che comprende tutte le acque dolci e salate del pianeta, le caratteristiche dell’atmosfera, l’involucro di gas che avvolge e protegge la Terra e le caratteristiche del suolo, il sottile strato superficiale della Terra in cui si incontrano rocce, aria, acqua e organismi.

Queste componenti del sistema Terra sono oggetto di diverse settori della ricerca scientifica, in particolare dell’idrogeologia, della meteorologia, della climatologia e della pedologia.

Parole per capire

Idrogeologia • È una scienza interdisciplinare che studia gli aspetti chimici, fisici e biologici dell’interazione tra acqua e sottosuolo, tra acque sotterranee e superficiali (fiumi, laghi), tra acque sotterranee ed esseri umani (prelievi da pozzi o sorgenti, inquinamento, sfruttamento geotermico).

Meteorologia • È la scienza che studia l’atmosfera e i fenomeni che avvengono nella troposfera. La meteorologia ha come obiettivi la conoscenza del tempo atmosferico e la previsione a breve termine dei fenomeni atmosferici.

Climatologia • È la scienza che studia i climi della Terra e la loro distribuzione. Si occupa di conoscere gli elementi e i fattori climatici al fine di realizzare previsioni a lungo termine delle condizioni climatiche.

Pedologia • È la scienza che studia i processi di formazione del suolo, la sua composizione e le trasformazioni che avvengono nel tempo in seguito all’azione degli organismi e dei fattori ambientali. Ha una particolare rilevanza per le attività agricole.

MARGHERITA TOMA, ricercatrice in Zoologia marina

Laureata in Scienze naturali e Scienze del mare, oggi lavora come ricercatrice in Zoologia marina presso l’Università di Genova. È specializzata nell’analisi dei materiali video raccolti dai robot a comando remoto, che scendono nelle profondità marine per studiarne la fauna. A settembre 2023 ha vinto una borsa di studio per “Giovani Ricercatori under 35” per il suo lavoro nell’ambito della biodiversità associata all’habitat di differenti tipi di corallo bianco.

DAVIDE ABU-EL-KHAIR, dottorando in Pedologia

Si è diplomato al liceo scientifico e poi si è laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. Dal 2013 si occupa sia di campionamenti e rilevamenti di suolo e vegetazione nelle zone del Nord Italia sia di analisi chimico-fisiche sui campioni di terreno di suoli di pianura e di montagna. Nell’ambito del dottorato di ricerca, analizza i suoli di alcuni siti agricoli vicino a Milano, focalizzando la ricerca sull’inquinamento da parte di metalli pesanti nel suolo e nelle acque che si infiltrano nel terreno.

ANTONELLA SENESE, ricercatrice in Climatologia

Ha una laurea triennale in Scienze naturali, una laurea magistrale in Analisi e Gestione degli ambienti naturali e un dottorato di ricerca in Scienze naturalistiche e ambientali. Dopo alcune esperienze di insegnamento nell’ambiente universitario, oggi è ricercatrice universitaria e si occupa di studiare il cambiamento climatico. Le sue ricerche riguardano i ghiacciai, le acque superficiali e la climatologia alpina. Fa parte di numerosi gruppi di ricerca e dal 2010 collabora nella gestione della Stazione Meteorologica Supraglaciale che è inserita nel progetto Global Cryosphere Watch per il monitoraggio di elementi sensibili della criosfera a scala mondiale.

PARLA LA SCIENZIATA

L’ IDROSFERA

© Casa Editrice G. Principato

BUONE NOTIZIE per

il futuro!

LA POSIDONIA, UNA PIANTA SALVA-PIANETA

Dopo una mareggiata è frequente trovare sulla spiaggia le grandi foglie della Posidonia oceanica, una pianta acquatica quasi sempre scambiata per un’alga. La Posidonia, invece, è dotata di radici, fusto e foglie a forma di nastro. Gran parte delle coste del Mediterraneo sono bordate da estese praterie di Posidonia, i posidonieti, che crescono molto bene fino a 30 metri di profondità: queste praterie costituiscono veri e propri ecosistemi marini che permettono la sopravvivenza di un gran numero di comunità animali e vegetali e offrono riparo e protezione per le specie fin dalle prime fasi del loro sviluppo. Ma una volta svolta la loro azione di barriera difensiva, che fare dei mucchi di Posidonia spiaggiata? Di solito gli accumuli sono interrati, ributtati in mare o, a volte, usati per l’imballaggio di merci fragili o come lettiera per gli animali da allevamento. Oggi è invece possibile usare queste foglie per alimentare i biodigestori anaerobici dove batteri, enzimi o microrganismi, in assenza di ossigeno, trasformano le biomasse vegetali, in biometano. Si tratta di un esempio di economia circolare che, quando diventerà realtà, trasformerà il problema della Posidonia spiaggiata in una risorsa energetica e in grandi vantaggi per l’ecologia e l’ambiente.

Biodigestore anaerobico • Un biodigestore è un particolare impianto nel quale i rifiuti organici, per esempio la frazione umida dei rifiuti domestici, sono sottoposti al processo di digestione anaerobica. All’interno di reattori chiusi, chiamati digestori, i rifiuti sono miscelati con batteri o altri microrganismi che li degradano in assenza di ossigeno. Dal compost ricavato si ottiene biometano che, unito ad anidride carbonica, genera biogas che può essere trasformato in energia termica oppure in energia elettrica.

Parole per capire

© Casa Editrice G. Principato

1 LEZIONE L’ ACQUA E LE SUE PROPRIETÀ

FLIPPED CLASSROOM

Guarda il video e scrivi le risposte sul quaderno.

Il sistema Terra

1 Le quattro sfere geochimiche.

1. Quali sono le caratteristiche della Terra che la rendono un sistema complesso?

2. Quali sono le componenti della sfera geochimica idrosfera?

3. Da dove provengono i gas che formano l’atmosfera?

4. Quali sono le caratteristiche della litosfera?

5. Che cos’è la biosfera?

1 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA TERRA

La Terra viene definita un sistema, cioè un insieme di componenti collegate fra loro. È un sistema molto complesso ed è necessario semplificarlo per studiarlo e comprenderlo. Le componenti del sistema Terra sono chiamate sfere geochimiche e sono l’idrosfera, l’atmosfera, la litosfera e la biosfera. Il termine “sfera” permette di immaginarle come involucri che interagiscono tra loro. Il termine “geochimiche” dipende dal fatto che le sfere si differenziano anche per la loro composizione chimica 1

La biosfera è la “sfera vivente” del sistema Terra: comprende tutti gli organismi viventi e gli ambienti in cui essi vivono.

La litosfera è la parte solida e rocciosa della Terra.

L’idrosfera è formata da tutte le acque che si trovano sulla Terra nei tre stati fisici. L’atmosfera è costituita dalla miscela di gas che avvolge la Terra.

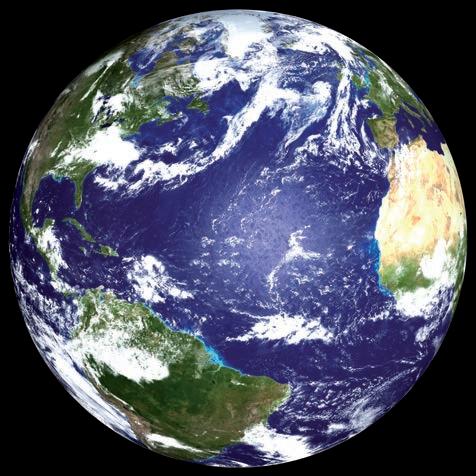

2 UN PIANETA RICOPERTO D’ACQUA

Vista dallo spazio, la Terra appare come un pianeta prevalentemente blu; il colore è determinato dall’abbondanza di acqua liquida, che copre circa il 70% della superficie terrestre.

Sulla Terra l’acqua è presente contemporaneamente allo stato solido (nei ghiacciai e nelle calotte glaciali), liquido (negli oceani, nei mari, nei fiumi, nei laghi e nelle falde acquifere sotterranee) e aeriforme (nell’atmosfera, sotto forma di vapore acqueo). Il 97% delle acque è contenuto nei mari e negli oceani, mentre il restante 3% forma le acque continentali, chiamate in questo modo perché si trovano sulle terre emerse 2 . Di queste, ben il 69% forma i ghiacciai, il 30% è nelle falde acquifere e solo l’1% è nei laghi, nel suolo, nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo, nei fiumi e negli organismi viventi.

acqua salata mari e oceani

falde acquifere sotterranee

dolce

ghiacciai e calotte glaciali

3 LE PROPRIETÀ DELL’ACQUA

L’acqua allo stato liquido è una sostanza fondamentale per tutti i viventi: è il costituente principale del loro corpo e crea al loro interno l’ambiente ideale per lo svolgimento dei processi vitali 3

L’acqua presenta le proprietà generali dei liquidi:

• ha un volume proprio ma non ha una forma propria;

• non è comprimibile;

• in un recipiente, la sua superficie libera è sempre orizzontale.

L’acqua ha anche alcune proprietà particolari che spiegano la sua importanza nei fenomeni naturali. Vediamone alcune.

2 La ripartizione dell’acqua nei “serbatoi” che compongono l’idrosfera.

acqua negli organismi vapore acqueo nell’atmosfera

acqua nel suolo 38%

3 Il corpo umano è costituito per buona parte di acqua.

4

■ La tensione superficiale

Se osservi delle gocce d’acqua appoggiate su una foglia ti accorgi che hanno una forma sferica 4 ; se poi alcune gocce cadono, vedrai che si allungano come se l’acqua fosse avvolta da una pellicola elastica. Questi fenomeni sono il risultato delle forze di coesione tra le molecole di acqua che costituiscono la superficie libera della goccia: esse formano una specie di membrana superficiale, sottile ed elastica, che fa assumere alle gocce una forma sferica e riesce perfino a sostenere senza rompersi piccoli oggetti o insetti. Una conseguenza della forza di coesione è la tensione superficiale 5 .

L’acqua presenta una tensione superficiale, cioè una particolare resistenza della superficie libera, che dipende dalle forze di coesione tra le sue molecole.

Le forze di coesione determinano la forma delle gocce d’acqua.

■ La capillarità

6 La forza di adesione tra l’acqua e le pareti di un bicchiere.

5 Tensione superficiale.

VIDEO

Come fanno i gerridi a muoversi sull’acqua?

Osserva con una lente d’ingrandimento il bordo di un bicchiere con dell’acqua: vedrai che l’acqua aderisce al vetro, risalendo un poco lungo le pareti del bicchiere. La forza che fa aderire un liquido a un solido si chiama forza di adesione 6 . La forza di adesione è responsabile di un fenomeno caratteristico dell’acqua e dei liquidi in generale: la capillarità

Se immergi dei tubi di diametro diverso in una bacinella contenente dell’acqua, vedrai che il liquido risale nei tubi e raggiunge il livello più alto in quelli più sottili.

La capillarità è la proprietà dei liquidi di risalire lungo tubi sottili.

SI DICE CHE…

Un biscotto immerso in una tazza di latte sfrutta la capillarità

Quando immergi un biscotto in una tazza di latte o di tè puoi vedere a occhio nudo il fenomeno della capillarità. Osservando la metà del biscotto che è immersa nel liquido, puoi notare una riga orizzontale che separa la parte bagnata da quella asciutta. Poiché gli spazi vuoti nel biscotto hanno tutti le stesse dimensioni, il liquido raggiunge lo stesso livello in tutti i punti: ecco perchè la riga appare orizzontale.

■ Il principio dei vasi comunicanti

Come tutti i corpi, l’acqua ha una massa, e quindi un peso, perciò esercita una pressione sul fondo e sulle pareti del recipiente che la contiene. Questa pressione è detta pressione idrostatica e spiega un comportamento caratteristico dell’acqua, e di tutti i liquidi, chiamato principio dei vasi comunicanti 7

Un liquido, versato in un sistema di vasi comunicanti, si distribuisce in modo da raggiungere in tutti lo stesso livello.

■ La densità, il calore specifico e il potere solvente

• L’acqua solida (il ghiaccio) ha densità minore dell’acqua liquida. L’acqua raggiunge la massima densità alla temperatura di circa 4 °C, cioè quando si trova allo stato liquido. A differenza della maggior parte delle sostanze che diventano più dense quando solidificano, l’acqua, quando diventa ghiaccio, aumenta di volume e diventa meno densa; di conseguenza il ghiaccio galleggia sull’acqua.

• L’acqua ha un elevato calore specifico. Grazie a questa proprietà l’acqua si riscalda e si raffredda più lentamente dei materiali che formano la litosfera. Per questa ragione la temperatura dei mari e degli oceani rimane abbastanza costante nel corso dell’anno.

• L’acqua è un ottimo solvente. L’acqua ha la capacità di sciogliere la maggior parte delle sostanze presenti sulla Terra: i gas, come ossigeno e anidride carbonica, e i sali presenti nelle rocce.

FISSA I CONTENUTI ESSENZIALI

Segna con una crocetta se vero (V) o falso (F).

1. Le sfere geochimiche sono idrosfera, atmosfera, litosfera, biosfera.

2. Il 97% dell’acqua è contenuto nei ghiacciai.

3. L’acqua è incomprimibile.

4. La capillarità è la propietà dell’acqua di risalire lungo tubi sottili.

VERSO LE COMPETENZE

Osserva l’immagine. Il ghiaccio ricopre la superficie del lago. Al di sotto, l’acqua rimane allo stato liquido e gli organismi acquatici, animali e vegetali, sopravvivono anche durante la stagione fredda.

Sulla base delle tue conoscenze, prova a formulare delle ipotesi per spiegare questi fenomeni naturali.

7 Il principio dei vasi comunicanti.

2 LEZIONE IL MARE E I SUOI MOVIMENTI

FLIPPED CLASSROOM

Guarda il video e scrivi le risposte sul quaderno.

La formazione delle maree

1. Quali corpi celesti sono responsabili del fenomeno delle maree?

2. Quante maree si verificano nel corso di circa 24 ore?

3. Che cosa accade quando la Luna si allinea con il Sole?

4. Che cos’è l’escursione di marea?

ORA FERMA L’IMMAGINE!

Metti in pausa il video nei seguenti punti.

5. Rivedi il video e racconta con le tue parole che cosa accade ogni giorno nella baia di Fundy, in Canada.

1 QUANTI TIPI DI ACQUE ESISTONO?

L’acqua che si trova in natura non è una sostanza pura, ma contiene disciolti diversi tipi di sali minerali e gas come l’ossigeno e l’anidride carbonica.

Tra i sali, i più abbondanti sono il cloruro di sodio (il sale che si usa per cucinare), il cloruro di magnesio, il solfato di magnesio e il solfato di calcio.

La quantità di sali disciolti in un certo volume di acqua costituisce la sua salinità.

Il grado di salinità si esprime in grammi di sali per litro o per kilogrammo di acqua (g/l o g/kg). In base alla salinità, le acque possono essere classificate in acque salate e acque dolci.

• Le acque salate sono quelle degli oceani e dei mari; esse presentano un’elevata salinità e perciò non possono essere usate per bere, per irrigare i campi e neppure per le produzioni industriali.

• Le acque dolci sono quelle dei fiumi e dei laghi, le acque piovane e quelle sotterranee; esse contengono piccole quantità di sali disciolti e per questa ragione possono essere utilizzate dagli esseri umani e da tutti gli organismi per dissetarsi.

2 LE ACQUE DEI MARI

La maggior parte delle acque dell’idrosfera si raccoglie in depressioni della superficie terrestre formando ampi bacini di acqua salata. A seconda della loro estensione, questi bacini sono chiamati oceani o mari:

• gli oceani sono vaste distese di acqua che separano i continenti;

• i mari sono bacini meno estesi, che bordano tratti delle coste continentali o sono interni ai continenti stessi.

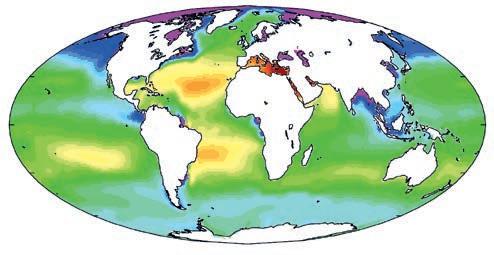

La salinità media delle acque di oceani e mari è del 35%° (35 per mille): significa che un litro di acqua marina contiene in media 35 grammi di sali. La salinità, tuttavia, può variare da un mare all’altro a seconda della minore o maggiore evaporazione, delle precipitazioni e dell’apporto di acque dolci da parte dei fiumi. Per esempio, la salinità media del Mar Baltico è appena il 2,3%°: le acque di scioglimento dei ghiacci e la scarsa evaporazione rendono questo mare uno dei meno salati del mondo 1

La temperatura dell’acqua marina dipende dal riscaldamento solare e non è uniforme: è elevata nella fascia tra i due tropici e diminuisce regolarmente procedendo verso i poli; inoltre diminuisce scendendo in profondità.

SI DICE CHE…

Nelle acque del Mar Morto non serve saper nuotare!

Il Mar Morto è il lago più basso e più salato al mondo. Il suo nome arabo significa proprio “Mare salato”. Situato tra Israele, Giordania e Cisgiordania, si trova in una profonda depressione a 415 m sotto il livello del mare. L’intensa evaporazione delle sue acque, non compensate dall’apporto di corsi d’acqua, è la causa dell’elevata salinità: un litro di acqua contiene 365 grammi di sale contro i 35 grammi di qualsiasi altro mare! Il peso specifico dell’acqua del Mar Morto è molto elevato e quindi la spinta che esercita su un corpo immerso è maggiore di quella esercitata dalle acque di qualsiasi bacino salato; ecco perché un corpo immerso nelle sue acque galleggia e non affonda.

1 Carta della salinità dei mari e degli oceani.

salinità (‰)

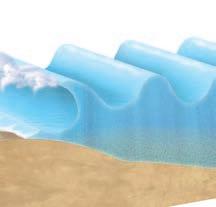

2 Le parti di un’onda.

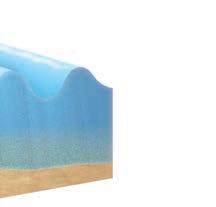

3 LE ONDE

La superficie dei mari e degli oceani è a contatto con l’atmosfera e di conseguenza dipende direttamente dalle sue condizioni. Il vento, per esempio, imprime alle molecole di acqua un movimento oscillatorio: sulla superficie marina si formano prima delle increspature che, in seguito, si trasformano in vere e proprie onde.

Il moto ondoso è un movimento irregolare che interessa gli strati superficiali del mare.

Le onde interessano solo la superficie: a una decina di metri sotto il livello del mare, non si avverte più alcun movimento.

Le onde che si formano in mare aperto hanno una forma regolare, in cui è possibile riconoscere alcune parti: la cresta, cioè la parte più alta dell’onda, e il ventre (o cavo), la parte più bassa. Da queste è possibile ricavare l’altezza dell’onda, cioè la distanza tra cresta e ventre, e la sua lunghezza, cioè la distanza tra due creste successive 2

cresta frangente

ventre o cavo lunghezza

3 Le scogliere di Moher, in Irlanda, sono state modellate dai frangenti.

Le onde sono tanto più alte quanto più il vento è violento e ha spirato a lungo. Osservando le onde, abbiamo la sensazione che la massa d’acqua si sposti progressivamente verso la costa, ma non è così: ogni molecola di acqua descrive una traiettoria circolare intorno a una posizione centrale e resta sostanzialmente nello stesso punto. Quello che si propaga è l’energia che mette in oscillazione le molecole di acqua. Quando le onde si avvicinano alla costa, rallentano, perdono la loro regolarità, si alzano e si rovesciano sulla spiaggia, diventando una cresta schiumosa chiamata frangente 3 . La forza dei frangenti modella le rocce che formano le coste alte e rocciose, mentre lungo le coste basse le onde trasportano e depositano sabbia e ciottoli, formando le spiagge.

4 LE CORRENTI MARINE E LE MAREE

All’interno delle acque di mari e oceani si formano delle grandi masse d’acqua in movimento, dette correnti marine, che differiscono dalle altre acque circostanti per densità, salinità e temperatura.

Le correnti marine sono movimenti costanti di grandi masse d’acqua, simili a grandi fiumi che si spostano nei mari e negli oceani seguendo un percorso.

Le correnti sono originate da diversi fattori:

• i venti che soffiano sul mare sempre nella stessa direzione;

altezza

• il diverso riscaldamento delle masse d’acqua, che provoca variazioni di temperatura e salinità all’interno dei mari e degli oceani.

Alcune correnti hanno dimensioni enormi e possono trasportare grandi masse di acqua calda verso zone fredde o di acqua fredda verso zone calde 4

L’azione delle correnti è determinante per il clima delle regioni costiere: questo può diventare più rigido in seguito al passaggio di una corrente fredda o, al contrario, più mite per gli effetti di una corrente calda, come accade in Europa grazie alla corrente del Golfo che attraversa l’Oceano Atlantico e raggiunge le coste della Gran Bretagna e della Norvegia, mitigando il clima di questi paesi.

Le maree sono innalzamenti periodici del livello degli oceani e dei mari, causati dalla forza di attrazione esercitata dal Sole e dalla Luna. Quando la superficie del mare viene sollevata si verifica l’alta marea, quando la superficie si abbassa si verifica la bassa marea.

Nel corso di un giorno si alternano due fasi di alta marea e due fasi di bassa marea. Il dislivello tra l’alta e la bassa marea è detto escursione di marea

4 Carta delle correnti marine.

corr la California corrente del Golf corrente calda corrente fredda

corrente nord-equatoriale

corrente sud-equatoriale

corrente antartica

c. sud-equatoriale c quatoriale nord-equatoriale

del Brasile

FISSA I CONTENUTI ESSENZIALI

Segna con una crocetta se vero (V) o falso (F).

1. Il sale più abbondante disciolto nell’acqua marina è il cloruro di sodio.

2. L’altezza di un’onda è la distanza tra due creste successive.

3. La corrente del Golfo è una corrente fredda del Nord Atlantico.

4. Le maree sono movimenti periodici del mare.

3 LEZIONE LE ACQUE CONTINENTALI

FLIPPED CLASSROOM

Guarda il video e scrivi le risposte sul quaderno.

Lo sfruttamento delle risorse idriche

1. Perché l’acqua ha le caratteristiche di una risorsa rinnovabile?

2. Quali sono le condizioni delle acque di fiumi e falde acquifere nelle aree più industrializzate?

3. Che cosa è accaduto al lago di Aral?

4. Qual è la situazione della rete idrica nella Pianura Padana?

ORA FERMA L’IMMAGINE!

Metti in pausa il video nei seguenti punti.

5. Scrivi una didascalia per ciascuna immagine.

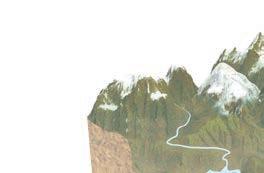

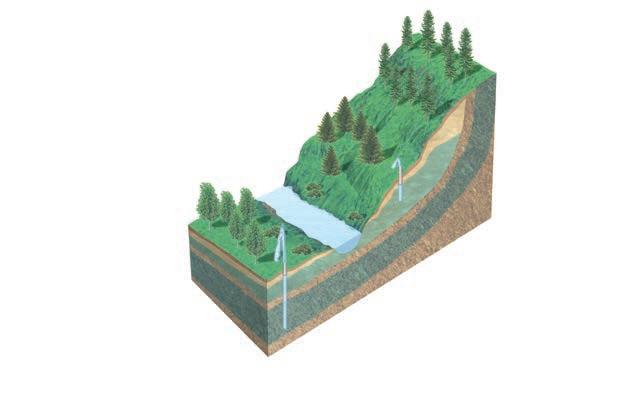

1 DAL TORRENTE AL FIUME

Le acque continentali sono tutte le acque che si trovano sulle terre emerse. Sono raccolte nei fiumi, nei laghi, nelle falde acquifere e, sotto forma di ghiaccio, nei ghiacciai.

Le acque piovane che non vengono assorbite dal terreno, quelle che sgorgano dalle sorgenti e quelle provenienti dallo scioglimento delle nevi e dei ghiacci, scorrono sui terreni in pendenza scavando veri e propri canali naturali, i letti (o alvei).

I corsi d’acqua in perenne movimento sulla superficie terrestre possono essere dei torrenti o dei fiumi a seconda di alcune caratteristiche, tra cui la loro ampiezza, la loro pendenza e la quantità di acqua che vi scorre.

Il torrente è un corso d’acqua irregolare che, in genere, si trova in una regione montuosa. Durante l’estate può non essere alimentato e di conseguenza il suo letto si asciuga.

I torrenti confluiscono via via a formare corsi d’acqua sempre più grandi, i fiumi. Il fiume è un corso d’acqua perenne: nel corso dell’anno alterna periodi di piena con periodi di magra, ma non è mai in secca, cioè non è mai privo d’acqua. Il corso di un fiume può essere distinto in tre parti: corso superiore, corso medio e corso inferiore.

• Il corso superiore si trova a valle della sorgente, alla confluenza di più torrenti in una zona in forte pendenza. L’acqua ha una forte velocità ed è in grado di trasportare massi di dimensioni considerevoli e di scavare profondamente il fondovalle, formando valli dal caratteristico profilo a V.

• Nel corso medio il fiume si avvicina a una zona più pianeggiante. L’acqua riduce la sua velocità e abbandona sul fondo gran parte dei frammenti di roccia, i detriti.

• Nel corso inferiore il letto del fiume ha una pendenza minima. Il fiume deposita detriti sempre più fini e fatica ad avanzare, perché è ostacolato dai suoi stessi depositi. Il corso d’acqua è costretto a cambiare spesso direzione e forma delle curve, dette meandri.

Al termine del suo corso, il fiume arriva alla foce, cioè sbocca in un lago oppure nel mare o nell’oceano. Se l’energia del mare non è sufficiente per disperdere i detriti portati dal fiume, intorno alla foce si forma un deposito a forma triangolare che si allarga verso il mare, il delta. Esempi di foci a delta sono quelle del Po nel Mar Adriatico e del Nilo nel Mar Mediterraneo. Se invece il fiume è povero di detriti o sfocia in una zona di mare dove le correnti e le maree sono particolarmente intense, come negli oceani, i depositi vengono allontanati dalla costa e si forma così una foce a imbuto allungato, l’estuario 1 .

Il corso di un torrente è piuttosto breve, il letto è molto inclinato e le sue acque scorrono tumultuosamente, formando rapide e cascate.

sorgente

Una volta raggiunta la valle, le acque dei torrenti si raccolgono in un corso d’acqua più ampio, il fiume

immissario lago

emissario

La foce a estuario ha forma a imbuto con la parte più ampia rivolta verso il mare o l’oceano.

1 Le parti di un fiume.

Il fiume, nella parte terminale del suo corso, dove la pendenza è minima, cambia spesso direzione formando delle curve dette meandri

La parte terminale del fiume è la foce. Quando l’alveo si divide in tanti rami e i detriti si depositano con la caratteristica forma triangolare si ha una foce a delta

La vita di un fiume

2 L’origine dei laghi.

SI DICE CHE…

Le conche dei laghi d’origine glaciale hanno sempre una forma stretta e allungata

Molti laghi d’origine glaciale hanno una forma circolare in quanto le conche lacustri costituivano i bacini di raccolta della neve. La forma stretta e allungata di molti laghi alpini è il risultato della sovraescavazione glaciale: le lingue glaciali sono avanzate lungo l’andamento delle valli scavate da antichi corsi d’acqua, dando alle conche la loro caratteristica forma.

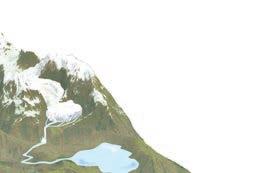

2 I LAGHI

Durante il loro corso verso il mare, fiumi e torrenti possono riempire avvallamenti e depressioni della superficie terrestre, formando accumuli d’acqua dolce, i laghi

I laghi sono masse di acqua dolce accumulate in conche o depressioni della superficie terrestre.

Gran parte dei laghi contengono acqua dolce, ma alcuni possono essere salati: è il caso del più grande lago del mondo, il Mar Caspio, residuo di un antico oceano, e del Mar Morto.

Nella maggior parte dei casi i laghi sono alimentati dai fiumi che vi confluiscono, gli immissari, e il livello delle loro acque è mantenuto costante dai fiumi in uscita, gli emissari, ma possono essere alimentati anche da sorgenti sotterranee e dalle acque piovane.

Le conche dove si accumulano le acque dei laghi possono avere forme diverse a seconda della loro origine 2 . Nel tempo i laghi vengono progressivamente colmati dai detriti trasportati dagli immissari e a poco a poco si trasformano dapprima in stagni, poi in paludi e infine scompaiono del tutto.

LAGHI DI ORIGINE VULCANICA

I crateri di vulcani spenti, il cui fondo è diventato impermeabile all’acqua, possono diventare dei laghi dalla caratteristica forma circolare. Esempi di laghi d’origine vulcanica sono quelli laziali, come il lago di Nemi e di Albano.

LAGHI DI ORIGINE GLACIALE

L’azione erosiva esercitata da antiche lingue glaciali dà origine a conche strette e allungate che ospitano i laghi d’origine glaciale I laghi prealpini, come il Garda o il lago Maggiore, sono laghi di questo tipo.

LAGHI DI ORIGINE TETTONICA

I laghi tettonici sono molto profondi e si formano in corrispondenza delle depressioni dove la crosta terrestre si è fratturata ed è sprofondata.

I più grandi si trovano in Africa orientale e in Asia, come il lago Bajkal.

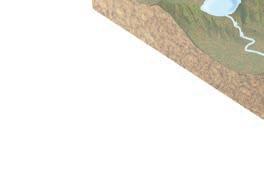

3 LE ACQUE SOTTERRANEE

Quando l’acqua piovana si infiltra tra le crepe e le fratture delle rocce, penetra nel sottosuolo finché non incontra uno strato di roccia impermeabile, per esempio argilla, che costringe l’acqua ad accumularsi: è così che si forma una falda acquifera 3 . Esistono due tipi di falde acquifere:

• le falde freatiche sono delimitate da uno strato impermeabile solo nella parte inferiore e si formano a pochi metri di profondità sotto la superficie terrestre;

• le falde artesiane sono più profonde e sono delimitate da due strati impermeabili entro i quali l’acqua è in pressione.

Durante la sua discesa nel sottosuolo, l’acqua viene filtrata e ripulita dalle particelle solide più grandi e dalle impurità. Per questo motivo le falde acquifere sono importanti riserve da cui si può attingere, scavando dei pozzi, per approvvigionarsi di acqua potabile.

FISSA I CONTENUTI ESSENZIALI

Abbina i termini con la definizione corretta.

1 Torrente

2 Fiume

3 Corso superiore

4 Laghi

5 Falde freatiche

3 Una falda acquifera.

a Corso d’acqua perenne.

b Masse di acqua dolce accumulate in conche o depressioni della superficie terrestre.

c Corso d’acqua irregolare che, in genere, si trova in una regione montuosa.

d Accumuli di acqua dolce a pochi metri di profondità sotto la superficie terrestre.

e Comprende la zona a valle della sorgente dove confluiscono più torrenti.

1: 2: 3: 4: 5:

VERSO LE COMPETENZE

Osserva il disegno con attenzione e rispondi alle domande.

Nel disegno delle falde acquifere sono indicati due tipi di pozzi: il pozzo di falda artesiana e il pozzo di falda freatica.

1. Quale dei due pozzi è più profondo?

2. Perché in un pozzo artesiano l’acqua zampilla in superficie?

strato di roccia permeabile

corso d’acqua pozzo di falda freatica

pozzo di falda artesiana

falda freatica

falda artesiana

strati di roccia impermeabile

visual ECO UN OCEANO DI PLASTICA

ogni giorno gli oceani combattono una guerra contro un nemico silenzioso: la PLASTICA. immagina un camion, pieno zeppo di rifiuti di plastica, che ogni minuto butta il suo carico nell’oceano: purtroppo è proprio quello che sta accadendo, tanto che oggi 350 000 tonnellate di plastica galleggiano sulle acque e avvelenano gli oceani.

IL QUINTO CONTINENTE

PACIFIC TRASH VORTEX

Nel centro dell’Oceano Pacifico, tra gli Stati Uniti e il Giappone, si trova un’isola galleggiante “costruita” interamente dall’uomo, la Pacific Trash Vortex, formata da rifiuti plastici sotto forma di sacchetti, contenitori, bottiglie e involucri di ogni tipo. La Pacific Trash Vortex, chiamata anche Quinto continente per la sua estensione, ha iniziato a formarsi a metà del secolo scorso, ma è stata scoperta soltanto negli anni Sessanta. È il risultato dell’azione di trasporto di una corrente oceanica, il Vortice subtropicale del Nord Pacifico che, con il suo movimento, spinge i rifiuti fino al centro dell’oceano, dove si aggregano tra loro formando appunto la Pacific Trash Vortex.

ISOLA DELL’ATLANTICO SETTENTRIONALE

ISOLA DEL PACIFICO MERIDIONALE

ISOLA DELL’ATLANTICO MERIDIONALE