Carlo Delfrati • Maria Luisa Merlo

Domenico Bellissimo

Carlo Delfrati • Maria Luisa Merlo

Domenico Bellissimo

Gruppo Editoriale

ELi

Ripasso, competenze e orchestra di classe

Attività con IA

Il piacere di apprendere

Questo volume in schede, comodamente staccabili a seconda delle esigenze tue e dell’insegnante, è diviso in tre sezioni.

Schede per ripassare le conoscenze

In questa sezione sono presenti 27 schede per il ripasso dei contenuti principali del corso:

• Il meraviglioso mondo degli strumenti musicali (vol. A)

• La musica nella storia, anche in inglese (vol. A)

• Dalla teoria alla pratica (vol. B)

Il ripasso è proposto sotto forma di domande e riposta anche per facilitare la preparazione all’interrogazione orale.

Schede per sviluppare le competenze

16 prove di competenza per mostrare la competenza musicale che hai saputo maturare durante l’anno scolastico. Ogni volta sarai invitato a leggere una breve introduzione, seguita da una prova di ascolto semplice e guidata.

Oltre a queste schede, 5 compiti di realtà affrontano temi importanti, di educazione civica e di intelligenza artificiale, per imparare a lavorare in gruppo e a dividersi i compiti conoscendo le proprie attitudini personali.

Schede per organizzare l’orchestra di classe

Questa sezione è costituita da un repertorio rispettivamente per il gruppo corale e per l’orchestra. Qui sei invitato a far parte di un gruppo vocale e/o un gruppo strumentale dove suonare uno strumento insieme alla classe.

Come in una gara sportiva ogni componente si dà da fare perché la squadra vinca, in musica ci diamo da fare perché il risultato sia l’armonia che si crea fra di noi, e che fa sentire al pubblico, presente o immaginato, la bellezza del risultato musicale che abbiamo saputo raggiungere.

Questo è il senso di questa terza parte: partecipare, quale che sia il livello delle capacità possedute. In un complesso scolastico c’è posto per tutti.

Per il bel risultato di una performance

musicale non c’è bisogno che a tutti sia riservata la parte emergente; il semplice accompagnamento su piccole percussioni può donare al brano il tocco che rende vivo il risultato.

A questo fine trovi qui raccolte numerose partiture da suonare e/o da cantare, a diversi livelli di difficoltà. Per ciascuna parte strumentale è indicato uno strumento particolare, che senza problemi si potrà sostituire, per esempio con quello praticato nella tua scuola. Quanto al gruppo corale, oltre a prestare attenzione e cura alla qualità dell’emissione vocale, la parte che ogni componente assumerà sarà suggerita dal registro vocale a lui adeguato. Gli spartiti per la body percussion forniscono un ulteriore strumento di inclusione.

Gli

Gli

Gli

C1-C8 Sergej Prokof’ev, Pierino e il lupo

C9-C10

C11-C24 Camille Saint-Saëns, Il carnevale degli animali

C25-C30 Una poltrona per due, Shining, Forrest Gump, Salvate il soldato Ryan, 2001 Odissea nello spazio, Indiana Jones

C31 Bedrich Smetana, La Moldava

C32 Francois Couperin, Le farfalle

C33 Haydn, Symphony No. 82 in C Major, Hob.I:82, «L’ours» («The Bear»): IV. Finale: Vivace

C34 Gherardello, Tosto che l’alba

C35-C38 Thoinot Arbeau, Quattro danze

C39-C40 L’amica mia, Lasciami restare

C41-C45 Handel, Ciaccona

C46 Mozart, Notturno “in eco” K286

C47 Richard Wagner, Il mormorio della foresta

C48 Rimskij-Korsakov, Zar Saltan, Il volo del calabrone

C49-C53

C54 This old

C55 Karlheinz Stockhausen, Mantra

Alla scoperta del teatro della nostra città

Progettare un jingle per un prodotto

dell’orchestra dal mondo greco all’orchestra

una composizione musicale

Gli strumenti che appartengono alla categoria degli aerofoni sono quelli che producono il suono attraverso la vibrazione della colonna d’aria all’interno dello strumento. Per questa ragione sono chiamati anche

Gli aerofoni a imboccatura semplice

flauto dolce, il flauto traverso Si chiamano così perché l’esecutore soffia l’aria direttamente nell’imboccatura.

FLAUTO TRAVERSO

La testata è la parte superiore dello strumento. Nella sporgenza, che si chiama boccola, si trova il foro in cui il flautista soffia.

Il corpo centrale è la parte centrale dello strumento, dove sono collocati 14 fori che vengono chiusi o aperti dalle dita del flautista.

Il trombino è la parte finale dello strumento. Contiene alcune chiavi che vengono aperte o chiuse dal mignolo del flautista.

Gli aerofoni ad ancia semplice si chiamano così perché l’esecutore soffia nell’imboccatura dello strumento e fa vibrare l’ancia, una linguetta elastica ottenuta dal fusto della canna comune.

Gli aerofoni ad ancia semplice sono: il clarinetto, il clarinetto basso e il sassofono.

Gli aerofoni ad ancia doppia sono: l’oboe, il corno inglese, il fagotto e il controfagotto. Si chiamano così perché l’esecutore soffiando l’aria nell’imboccatura fa vibrare una doppia ancia, formata da due sottili linguette di canna di bambù che formano l’imboccatura.

Un modo diverso di costruire strumenti ad ancia è quello di fissare tante ance di varia dimensione e lasciarle libere di vibrare sotto il flusso d’aria. A questo principio s’ispirano l’

ARMONICA A BOCCA

Un caso particolare è quello della aerofono ad ancia libera sia un aerofono a serbatoio d’aria. L’aria viene prodotta da un mantice, che è al centro dello strumento e che viene azionato dal movimento delle braccia. Il suono si produce quando, premendo i tasti, si libera l’aria che fa vibrare le ance in metallo.

ARMONICA MELODICA FISARMONICA

Gli strumenti a bocchino come tromba, trombone, corno, tuba e basso tuba sono costruiti in una particolare lega di metalli (rame e zinco) che si chiama ottone.

Per questa ragione questi strumenti sono anche chiamati ottoni. Il suono prodotto dagli ottoni è un suono acceso che ben si adatta a dare l’impressione di grandezza e di epicità alle situazioni sia di gioa sia di dolore.

Il bocchino è una piccola campana inserito nel canneggio dello strumento che amplifica la vibrazione. Il canneggio è caratteristico degli ottoni: è un tubo più o meno lungo che viene più volte arrotolato in forme diverse a seconda degli strumenti e che termina a forma di campana .

Le note si ottengono per mezzo dei pistoni, cilindretti che vengono premuti dalle dita con uno speciale meccanismo.

Appoggiando le labbra sul bocchino e facendole vibrare si produce il suono.

Azionati dalle dita del trombettista, i pistoni modificano la lunghezza del canneggio producendo i diversi suoni.

La campana favorisce la diffusione del suono nell’ambiente.

Il lungo tubo arrotolato caratteristico degli ottoni è il canneggio.

Il trombone è l’unico strumento nel quale la lunghezza del canneggio si modifica muovendo con una mano una parte di esso. Il corno viene usato per evocare momenti di pace e tranquillità.

La campana favorisce la diffusione del suono nell’ambiente.

La coulisse, un tubo che scorre in un altro tubo.

Lo stesso strumento può avere estensioni differenti e anche forme differenti, a seconda delle note più basse o più alte che può eseguire. È il caso della tuba e del basso tuba.

L’organo è un aerofono a serbatoio d’aria.

Le parti principali sono la tastiera a mano, la pedaliera, i tiranti, le canne e le staffe .

Il numero di tastiere può variare da una a cinque. Sono anche dette manuali per differenziarle dalla pedaliera.

Il numero, la forma e le dimensioni delle canne può variare molto da un organo all’altro. Il suono prodotto sarà quindi molto vario a seconda della combinazione di questi elementi.

Le canne sono divise in registri . Ogni registro copre una vasta estensione di note. Ciascun registro è come uno strumento. Mescolando i registri è come se si facesse suonare un’intera orchestra ma con un solo strumento.

Per azionare i registri l’esecutore aziona i tiranti che sono posti sopra la tastiera, e ognuno di questi regola il flusso d’aria in ingresso alle canne. La scelta della nota viene fatta schiacciando il tasto corrispondente.

La pedaliera è come una tastiera in più: si suona con i piedi e riproduce i suoni più gravi.

sono aerofoni a serbatoio d’aria. Sono strumenti usati soprattutto nella musica popolare.

Le canne sono divise in registri: ogni registro può essere azionato mediante dei tiranti che selezionano di volta in volta gruppi di canne dal timbro diverso. Sopra la pedaliera si trovano dei pedali, detti staffe, con cui si può variare l’intensità dei suoni.

I cordofoni sono quegli strumenti il cui suono viene prodotto dalla vibrazione di una o più corde di cui sono dotati. Negli strumenti a corde pizzicate il suono si produce mettendo in vibrazione delle corde che sono messe in tensione tra due estremi. Il suono prodotto dalla vibrazione delle corde viene amplificato cassa di risonanza tese le corde.

Nella chitarra acustica nel liuto suono viene ottenuto pizzicando le corde, in genere con le dita della mano destra premendo le corde sul manico in punti differenti, cioè sui

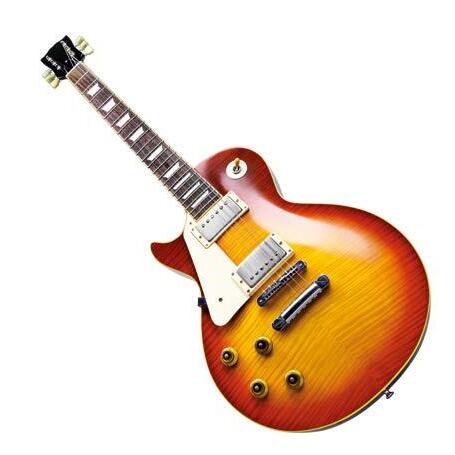

elettrica è un cordofono ma la cassa armonica è molto appiattita perché il suono è amplificato elettricamente.

Il manico contiene delle barrette metalliche che delimitano i tasti . Le note più acute sono nei tasti vicini alla cassa armonica, quelle più gravi all’altra estremità.

Sulla cordiera sono fissate le sei corde.

I piroli (o chiavi) sono viti che servono per tendere o allentare le corde. per accordare lo strumento.

La buca (o rosa) permette al suono di diffondersi nell’ambiente.

La cassa armonica amplifica le vibrazioni delle corde.

Il liuto è stato lo strumento prediletto nel Rinascimento. È formato da 6 corde di cui cinque raddoppiate e dal caratteristico manico piegato.

L’ukulele è uno strumento a corda di origine hawaiana formato da solo 4 corde.

Nel caso dell’arpa le corde sono tese invece su un grande telaio di legno : a differenza dei precedenti strumenti, ogni corda è intonata su un unico suono, o nota, della scala naturale.

Il clavicembalo è il progenitore del pianoforte ma è uno strumento a corda pizzicata . Ogni tasto è infatti collegato a un meccanismo, il saltarello, sul quale è fissata una penna che pizzica una corda.

Negli strumenti a corde strofinate il suono si produce mettendo in vibrazione le corde per mezzo di un archetto. Per questa ragione questi strumenti sono chiamati archi . L’archetto ha una base in legno su cui è teso un fascio di crini di cavallo e viene utilizzato con la mano destra per strofinare le corde con i crini e farle vibrare.

In alcuni brani capita che le corde vengano suonate con le dita e senza l’archetto: questo modo di suonare si chiama pizzicato. Tutti gli archi hanno caratteristiche costruttive identiche, ma dimensioni molto differenti: hanno un suono più acuto o più grave a seconda delle loro dimensioni . Il suono più acuto è quello del violino, seguono poi la viola, il violoncello e il contrabbasso, che ha il suono più grave e profondo.

La cassa armonica amplifica il suono che fuoriesce da due fori, chiamati “effe” per la loro forma.

La mentoniera è una piastra di legno su cui chi suona appoggia il mento e serve per reggere lo strumento.

Il cavigliere, alla fine del manico, contiene i piroli per mettere in tensione al punto giusto le corde .

Il ponticello tiene sollevate le corde e comunica le vibrazioni alla cassa armonica.

Alla cordiera sono fissate le corde.

Le dimensioni degli strumenti ad arco sono all’incirca le seguenti: il violino complessivamente misura in altezza 60 centimetri; la viola 70-75 cm, il violoncello 125 cm; il contrabbasso 185-190 cm.

Le dimensioni del violoncello consentono di suonare rimanendo seduti, mentre il contrabbasso viene suonato rimanendo in piedi.

Nella musica jazz il contrabbasso si suona soltanto con la tecnica del pizzicato. Le dita della mano sinistra si muovono sul manico per trovare le note, ed è necessaria una particolare abilità perché non ci sono tasti.

Il violoncello e il contrabbasso si appoggiano a terra con il puntale . È una punta di metallo che impedisce alla cassa armonica di essere a contatto con il pavimento.

Il pianoforte è uno strumento a corda percossa . Il suono si ottiene premendo i tasti collegati a martelletti che percuotono le corde.

La tastiera è composta da 88 tasti. Ogni tasto è collegato a un martelletto in feltro che colpisce una corda.

Premendo i pedali si producono particolari effetti, che smorzano o amplificano il suono.

La cordiera è un telaio in metallo su cui sono tese le corde.

La cordiera si trova nella cassa .

I membranofoni sono quegli strumenti nei quali il corpo vibrante è formato da una membrana tesa sopra una cassa di risonanza.

Tamburi, tamburelli e grancasse fanno parte di questa famiglia e hanno un suono indeterminato cioè suoni che non corrispondono a una precisa nota e sono sempre uguali indipendentemente dal punto in cui si colpisce la membrana.

La batteria può avere un numero di piatti a piacere. Il più grande si chiama ride, i più piccoli crash.

I tom sono tamburi che vengono di solito utilizzati durante l’assolo del batterista oppure in alcuni passaggi del brano.

Il charleston è composto da due piatti sovrapposti collegati a un pedale, ma può anche essere suonato con le bacchette.

La grancassa è il tamburo più grosso della batteria e viene utilizzato per il ritmo principale del brano.

La batteria si suona con le bacchette .

Il rullante è il tamburo più piccolo e assieme alla grancassa segna il ritmo principale del brano.

Gli idiofoni sono quegli strumenti in cui il suono è prodotto dalla vibrazione del materiale stesso di cui sono fatti infatti, “idios” vuol dire “stesso” in greco antico.

Sono idiofoni a percussione le campane tubulari, la celesta, il glockenspiel, lo xilofono, il vibrafono, la marimba, i piatti, il triangolo, le claves e il gong .

La celesta è uno strumento a percussione . La tastiera è collegata a martelletti che percuotono delle lamine di metallo.

La marimba è un grande xilofono con risuonatori posti sotto le tavolette di legno.

Il vibrafono è costituito da una tastiera di lamine metallo che si suonano mediante due bacchette.

Celesta, glockenspiel e vibrafono sono anche chiamati metallofoni poiché sono dotati di barrette di metallo che vengono percosse da battenti.

Le percussioni a suono determinato come i timpani, il vibrafono, lo xilofono, producono suoni che corrispondono a una nota precisa. Gli strumenti a suono indeterminato come le claves, il gong e i piatti producono suoni senza un’altezza precisa e servono solo per eseguire il ritmo.

La maraca è una piccola zucca svuotata e riempita di semi molto usata nei ritmi sudamericani.

Gli elettrofoni sono quegli strumenti in cui il suono è prodotto da impulsi elettrici . Si distinguono in:

• strumenti elettrici come la chitarra elettrica e il basso elettrico, in cui il suono è generato in modo tradizionale e la parte elettrica serve solo ad amplificare il suono.

• strumenti elettronici nei quali le onde sonore sono generate appositi circuiti elettronici che vengono regolati dallo strumentista. Il sintetizzatore e il campionatore sono strumenti elettronici.

I primi esseri umani vivono in un ambiente ricco di suoni. Conoscono il frusciare del vento tra le foglie, il gocciolio della pioggia, il ruggito del leone e il barrito dell’elefante. Iniziano a imitare questi suoni usando la voce e i primi strumenti musicali, realizzati con legni, sassi, ossa di animali, conchiglie e pelli di animali.

Scoprono il ritmo e il suono con il movimento del corpo: battono le mani e i piedi al suolo e così probabilmente è stata inventata la danza . Con la voce e i primi strumenti scoprono che è suono ciò che è gradevole, mentre ciò che è sgradevole è rumore. La musica e il canto sono percepiti come strumenti per dialogare con gli esseri misteriosi della natura.

I primi strumenti

I primi flauti sono realizzati con le ossa degli animali.

Una pelle di animale tesa sopra un corpo cavo è il primo tamburo. Lunghe pietre sagomate appese e mosse dal vento, i rombi, producono un suono grave simile al suono del vento.

La frombola è uno strumento che serve a lanciare sassi come proiettili ma facendola ruotare produce un suono simile a una sirena.

La musica nelle civiltà antiche

Nelle prime civiltà del mondo mediterraneo, come gli Assiri, i Babilonesi, gli Ebrei e gli Egizi, la musica e la danza servono a dare solennità alle feste religiose ma allietano anche le feste sia della gente comune sia della nobiltà. Presso i greci la musica diventa autonoma dalle sue funzioni pubbliche e religiose. Accompagna la poesia, la danza e le rappresentazioni teatrali, ed è quindi legata con altre forme di arte.

Nel mondo romano la musica ha sia una funzione pratica sia una funzione pubblica. Le prime forme musicali sono mediate dal mondo etrusco infatti sono frequenti le immagini di suonatori di aulos e cetra nelle necropoli etrusche.

The first human beings lived in a world rich with sounds. They knew the sound of the wind in the trees, the rain falling, the lion’s roar, and the elephant’s trumpet. They started to imitate these sounds using their voices and made the first musical instruments from wood, stones, animal bones, shells, and animal skins. They discovered rhythm and sound through body movement: they clapped their hands and stomped their feet on the ground, this may be how dance started. With their voices and early instruments, they discovered that pleasant sounds make music while unpleasant are noise. Music and song were perceived as tools to communicate with the mysterious forces of nature.

The sling is a tool used to throw stones like projectiles, but when it is swung, it produces a sound similar to a siren. The first flutes were made from animal bones.

An animal skin stretched over a hollow body became the first drum. Long, shaped stones hung and moved by the wind, called bullroarers, make a deep sound like the wind.

In early Mediterranean civilisations, such as the Assyrians, Babylonians, Hebrews, and Egyptians, music and dance were used to make religious festivals more serious, but they also made celebrations more fun for both the common people and the nobility.

For the Greeks, music became separate from religious functions. It was used with poetry, dance, and theatrical performances, becoming closely connected to other types of art forms.

In ancient Rome, music had both practical and public uses. Early musical forms were influenced by the Etruscans, and we can see pictures of aulos and lyre found in Etruscan tombs.

True or false?

• The first musical instruments were made from wood, stones and animal bones. T F

• In ancient Greece, music was only used for religious festivals. T F

• The bullroarer make a deep sound like the wind. T F

Il Medioevo è un periodo così lungo da essere diviso in due parti:

• Alto Medioevo compreso tra il 479 d. C e l’anno Mille,

• Basso Medioevo compreso tra l’anno Mille e il 1492.

L’anno Mille è molto importante nella storia della civiltà occidentale perché è il momento in cui smettono le invasioni barbariche e si assiste alla ripresa dei commerci e dei viaggi.

La musica nell’Alto Medioevo

La musica dell’Alto Medioevo è ancora trasmessa oralmente. Si canta nelle abbazie ma anche nei villaggi e nei momenti liberi ma di tutta questa produzione ci è arrivato molto poco perché non esiste un sistema di scrittura dei suoni. Il primo sistema di scrittura è quella dei neumi, dei segni che venivano messi sulle parole per indicare l’intonazione del canto. Un primo esempio di scrittura con le note che usiamo ancora oggi (Do Re Mi Fa Sol Si) si deve al monaco benedettino Guido d’Arezzo.

La musica nel Basso Medioevo

Nel XI secolo la musica sacra diventa polifonica . Il risultato è una musica più vitale e pulsante. Le regole di composizione di un canto polifonico sono chiamate Ars antiqua e nascono nella cattedrale di Notre Dame ad opera di due Magistri, Leonino e Perotino. Con il tempo, la polifonia conquista sempre di più i musicisti che compongono melodie sempre più complesse e con regole estremamente ricercate. Questo nuovo canto polifonico prende il nome di Ars Nova di cui è il maggior rappresentante in Italia.

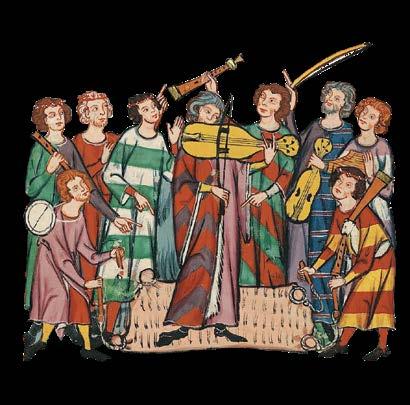

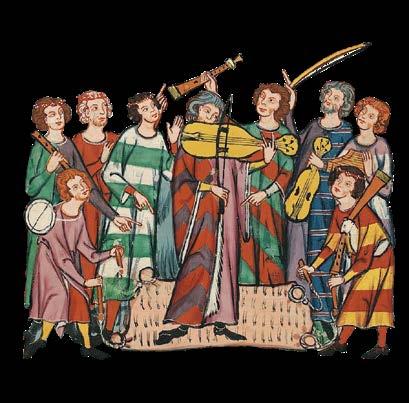

I menestrelli sono cantori e suonatori che cantano canzoni semplici e orecchiabili ispirate alle gesta degli eroi. Il loro nome varia da posto a posto: si chiamano trovatori nella Francia del Sud, trovieri nella Francia del Nord, Minnesanger in Germania. Si tratta principalmente di cavalieri cioè di nobili non primogeniti. I canti goliardici sono canzoni semplici e divertenti scritte dagli studenti delle università chiamati goliardi.

The Middle Ages is a long period divided in two part:

• Early Middle Ages from 479 A.D. to the year 1000

• Late Middle Ages from the year 1000 to 1492. The year 1000 is significant in the history of Western civilisation because it marks the end of barbarian invasions and the restart of trade and travel.

In the Early Middle Ages, music was still passed down orally because there was no system for writing down sounds. The first system to show music was through neumes, symbols placed above the words to show the melody. A first example of musical notation like the one we use today (Do Re Mi Fa Sol La Si) is thanks to the Benedictine monk called Guido of Arezzo.

In the 11th century, sacred music became polyphonic resulting in more exciting and lively music. The rules for composing polyphonic music were known as Ars Antiqua, and they came from Notre Dame Cathedral thanks to the work of two Masters, Léonin and Pérotin very popular, and musicians began composing more complex melodies with new rules. This new polyphonic singing was called and Francesco Landini was the most famous composer of Ars Nova in Italy.

Minstrels were singers and musicians who performed simple and catchy songs inspired by the deeds of heroes. Their names varied depending on the region: they were called Troubadours in southern France, Trouvères in northern France, and Minnesingers in Germany. Goliardic songs were lighthearted, fun songs written by university students, known as Goliards .

True or false?

• The Early Middle Ages ended around the year 1000.

• Francesco Landini was the most famous composer of Ars Nova in Italy.

• Goliards are university students.