Novella Gazich

Manuela Lori

con la collaborazione di Filippo La Porta

con la collaborazione di Filippo La Porta

EDUCAZIONE CIVICA

PARITÀ DI GENERE

ORIENTAMENTO secondo le NUOVE Linee guida

EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI

equilibri

#PROGETTOPARITÀ

Gruppo Editoriale

ELi

Il piacere di apprendere

Novella Gazich Manuela Lori

con la collaborazione di Filippo La Porta

Gruppo Editoriale ELi

Il piacere di apprendere

T4 Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno

Zibaldone [143-144] 2 luglio 1820

T5 La natura sensibile e materiale del piacere infinito

Zibaldone [1025-1026] 9 maggio 1821

T6 La poetica del vago e dell’indefinito

T6a Sensazioni visive e uditive indefinite

Zibaldone [1744-1745; 1927-1929] settembre-ottobre 1821

T6b Immagini indefinite e ricordi infantili

Zibaldone [514-516] 16 gennaio 1821

T6c Una visione “altra”

[4418] 1828

T6d Parole poetiche

Zibaldone [1789 e 1798] 25 e 28 settembre 1821

T6e La parole

[1226-1227] 26 giugno 1821

morali, XXI

VERSO IL NOVECENTO Un viaggio intertestuale: Pirandello e il Copernico leopardiano

T13 Dialogo della Natura e di un Islandese

Operette morali, XII

T14 Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie

Operette morali, XXX

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro

morali, XVI

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere

morali, XXIII

T24a Può esserci felicità dei popoli senza felicità degli individui?

Epistolario, Lettera a Pietro Giordani

T24b Contro il mito dell’“utilità”

«Lo Spettatore fiorentino», Preambolo T25 Palinodia al marchese Gino Capponi

Canti, XXXII, vv. 1-37

T26 Il testamento morale di Leopardi: La ginestra o il fiore del deserto

Canti, XXXIV INTERPRETAZIONI CRITICHE A CONFRONTO Giorgio Bàrberi Squarotti La

3 Immagini di Leopardi nella critica: dal “poeta dell’idillio” all’anticipatore del pensiero moderno

4

online

Per approfondire

Il tema del suicidio in Leopardi

Interpretazioni critiche

Antonio Prete, Un «cavaliere del nulla», un libro «disutile» che semina dubbi

Interpretazioni critiche a confronto Due diverse interpretazioni della “modernità” di Leopardi: Carlo Ferrucci vs Gino Tellini.

La percezione della natura leopardiana negli autori del Novecento

La produzione di Leopardi si colloca entro la prima metà dell’Ottocento (lo scrittore muore nel 1837), in pieno Romanticismo. Le sue scelte poetiche, e ancor più la sua visione filosofica, però, non sono per nulla allineate ai caratteri tipici del Romanticismo italiano, contro il quale egli prende addirittura posizione da subito (caso mai appare spontaneamente vicino ai romantici stranieri, in particolare tedeschi).

D’altra parte Leopardi è ancor meno iscrivibile nelle file del Neoclassicismo: ben più sfaccettata e complessa è la sua fisionomia di scrittore e pensatore

Leopardi è un outsider, uno sradicato, rifiuta il proprio tempo, ed è da esso rifiutato, e forse è proprio da qui che occorre prendere le mosse per comprendere perché può essere opportuno collocarne la figura alle soglie della modernità (si intende qui quest’ultima come il passaggio dal secondo Ottocento ai primi del Novecento, quando si avvertono ormai inequivocabilmente gli esiti irreversibili sulla civiltà umana della rivoluzione industriale iniziata a metà Settecento).

Leopardi, con l’acume che gli veniva dal suo isolamento, dal suo non-allineamento, intuisce profeticamente la fine di una civiltà, vive il trauma della nascente modernità, in cui tramontano miti e valori, in cui va spegnendosi l’immaginazione fantastico-poetica in nome di un’ottica utilitaristica e pragmatica. Contrapponendo antichi e moderni, Leopardi è d’altra parte consapevole che non è possibile risalire all’indietro il corso

del tempo e che quindi il classicismo, con il suo apparato di “belle favole”, è ormai improponibile. La sua via alla riscoperta della poesia sarà quindi del tutto originale, non riconducibile alle scuole letterarie di quegli anni. Inoltre, tenuto conto del tempo in cui scrive (il primo Ottocento), appare davvero profetica la sua polemica verso il nascente mercato editoriale, che decretava il successo di opere più commerciali rispetto ad altre (come le sue Operette morali) meno vendibili. Anche sotto il profilo ideologico e filosofico, oggi fortemente rivalutato, Leopardi appare proiettato verso la modernità: il suo consapevole e coraggioso laicismo, e addirittura il suo ateismo, del tutto anomali nel Romanticismo italiano, ne fanno il precursore di un’età sempre più “orfana” del divino. Ma anche quanto al ruolo critico dell’intellettuale, Leopardi anticipa la posizione dei maggiori scrittori novecenteschi. Demistificatore, in nome della ragione, di ogni tronfio atteggiamento antropocentrico e della fede cieca nel progresso, testimone implacabile dell’infelicità della condizione umana, Leopardi appare fratello spirituale innanzitutto di Pirandello e Montale che, nelle loro opere, evidenziano più di un debito verso il pensiero leopardiano. Il ruolo infine di voce controcorrente, di scomodo testimone di verità che non si vogliono vedere, assunto consapevolmente da Leopardi negli ultimi anni di vita, insieme disperati e coraggiosi, lo pone sulla stessa lunghezza d’onda dell’ultimo Pasolini.

LEZIONE IN POWERPOINT

Visto dall’amico Antonio Ranieri...

Questo è il ritratto fisico di Leopardi, fatto dall’amico Antonio Ranieri, che visse con il poeta a Napoli gli ultimi sette anni della sua vita.

[... Fu] di statura mediocre, chinata ed esile, di colore bianco che volgeva al pallido, di testa grossa, di fronte quadra e larga, d’occhi cilestri [celesti] e languidi, di naso proffilato [affilato], di lineamenti delicatissimi, di pronunziazione [modo di parlare] modesta e alquanto fioca, e d’un sorriso ineffabile e quasi celeste.

A. Ranieri, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, Notizia intorno alla vita ed agli scritti di G. L. MDCCCXLV, SE, Milano 2005

... dal letterato Pietro Giordani...

Il primo personaggio (e non furono poi molti durante la vita di Leopardi) ad accorgersi della straordinaria genialità di Leopardi fu il letterato Pietro Giordani. Nel 1819 così scrive in una lettera all’editore bolognese Pietro Brighenti.

[Ricordatevi] quel che vi dico io, che non si parlerà più di nessun ingegno vivente in Italia: egli è di una grandezza smisurata, spaventevole. Non vi potete immaginare quanto egli è grande, e quanto sa a quest’ora (ancora così giovane). Immaginatevi che Monti e Mai [l’erudito bergamasco cui Leopardi dedicherà una canzone] uniti insieme, siano il dito di un piede di quel colosso: ed ora non ha 21 anni.

Ep. I, 275, nota 1, in E. Gioanola. Leopardi, la malinconia, Jaca Book, Milano 1995

... e da sé medesimo

Leopardi ebbe una straordinaria propensione all’autoanalisi, come dimostrano i numerosissimi passi delle lettere o dello Zibaldone in cui si ritrae. In questo brano, tratto da una lettera a Pietro Giordani (8 agosto 1817), Leopardi, appena diciannovenne, identifica come tratto fondamentale di sé la tendenza eccessiva al pensare, che poi sempre lo afflisse.

Io credo che voi sappiate, ma spero che non abbiate provato, in che modo il pensiero possa cruciare e martirizzare una persona che pensi alquanto diversamente dagli altri, quando l’ha in balia, voglio dire quando la persona non ha alcuno svagamento e distrazione, o solamente lo studio, il quale perché fissa la mente e la ritiene immobile, più nuoce di quello che giovi. A me il pensiero ha dato per lunghissimo tempo e dà tali martirii, per questo solo che m’ha avuto sempre e m’ha intieramente in balia (e vi ripeto, senza alcun desiderio) che m’ha pregiudicato evidentemente, e m’ucciderà se io prima non muterò condizione.

G. Leopardi, Epistolario, in Tutte le poesie e le prose, a c. di L. Felici e E. Trevi, Newton Compton, Roma 2001

Giacomo Leopardi, il nostro maggiore poeta dell’età romantica, l’unico che possa degnamente confrontarsi con la grande lirica europea, ebbe una vita segnata dalla malattia e dall’infelicità esistenziale.

Di questa dolorosa condizione il poeta di Recanati seppe però fare uno strumento per riflettere sulla condizione umana con una profondità e originalità di pensiero che ne fa uno dei pochi casi di scrittore-filosofo nella cultura italiana.

Leopardi fa propria la concezione materialistico-meccanicistica tipica dell’Illuminismo francese. Oggetto della sua ricerca sono il bello e il vero e la sua poesia è capace di consolare l’uomo, anche quando ne analizza la sofferenza e l’infelicità.

1 2 3 4 5 6 7

Ritratto d’autore

Un Epistolario antiletterario

Le prime fasi del pensiero leopardiano. La poetica del “vago” e dell’“indefinito”

Il primo tempo della poesia leopardiana: le Canzoni e gli Idilli

Il silenzio poetico. Il tempo delle Operette morali

I canti pisano-recanatesi

L’ultimo Leopardi: una nuova poetica

VIDEOLEZIONE

Recanati Giacomo Leopardi, primogenito del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici, nasce il 29 giugno 1798 a Recanati, un paese sui colli marchigiani, nel palazzo nobiliare dove tuttora risiedono gli eredi della famiglia Leopardi. La personalità di Giacomo, il male di vivere che ben presto lo afflisse, ma anche la sua straordinaria opera poetica, possono essere comprese solo se si tiene conto dell’ambiente in cui si formò.

A Recanati, che alla fine del Settecento faceva parte dello Stato della Chiesa, sopravvivevano pregiudizi e usanze feudali, mentre stentavano a penetrarvi le moderne proposte culturali. Nelle lettere (➜ T1 ) e nelle stesse composizioni poetiche Leopardi traccia un ritratto aspramente negativo del “natio borgo selvaggio”, ma d’altra parte è dal paesaggio di Recanati che egli trarrà i nuclei fondamentali del suo immaginario poetico.

I genitori Il padre di Giacomo, conte Monaldo, è un rappresentante della nobiltà di provincia, convinto del ruolo primario che questa classe sociale deve esercitare nella società: argine contro le deviazioni della modernità, sul piano sia politico sia morale e ideologico. Religiosissimo, padrone di una vasta cultura erudita, Monaldo costruisce un microcosmo familiare a sua immagine e somiglianza, che possa costituire un modello esemplare di rettitudine e ordine (➜ D2 ).

CARTA INTERATTIVA DEI LUOGHI

1799

Colpo di stato di Napoleone

1816

Inizio della polemica tra classicisti e romantici.

1815

Sconfitta di Napoleone a Waterloo.

1798

Nasce a Recanati, primogenito del conte Monaldo e della marchesa Adelaide Antici.

1809-1816

Dopo la prima formazione con precettori privati, prosegue gli studi da solo nella biblioteca paterna. Scrive opere erudite come la Storia dell’astronomia (1813) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815).

1816

Conversione al “bello” e abbandono degli studi eruditi per la poesia. 1817

Inizia la corrispondenza epistolare con Pietro Giordani e la stesura dello Zibaldone

1818

Scrive il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica e le due canzoni civili (All’Italia e Sopra il monumento di Dante).

1819

Tentativo fallito di fuga da Recanati. Conversione “filosofica”.

Compone le canzoni.

1822

Parte per Roma dove rimane per sei mesi. 1820-1823

1819-1821 Compone gli Idilli, il primo dei quali è L’infinito

Se la gestione culturale e educativa dei figli era totalmente nelle mani di Monaldo, la gestione economica era invece affidata a Adelaide Antici, amministratrice tanto abile che non solo riassestò il patrimonio della casata, compromesso dalle spese eccessive di Monaldo in gioventù, ma arrivò nel tempo addirittura ad accrescerlo. La marchesa Antici era molto diversa dal conte Monaldo («come il cielo e la terra», ebbe a scrivere il marito): mentre egli era a suo modo premuroso e affettuoso nel rapporto con i figli, Adelaide era ruvida e fredda. La accomunava però al marito la ferrea religiosità, che in lei assumeva tratti bigotti e maniacali. Giacomo, che fin dai primi anni di vita mostrò un’acutissima sensibilità, dovette certo soffrire per una madre del tutto anafettiva. Di Adelaide Leopardi fornisce un terribile ritratto in una pagina dello Zibaldone in cui attribuisce la sua aridità all’influenza nefasta della religione (➜ D1 ).

Ritratto di Adelaide Antici Mattei, madre di Giacomo Leopardi (Recanati, Casa Leopardi).

Ritratto di Monaldo Leopardi, padre di Giacomo Leopardi (Recanati, Casa Leopardi).

1830

Moti insurrezionali in Europa e in Italia.

1823

Manzoni finisce

il Fermo e Lucia, prima redazione del romanzo I Promessi Sposi.

1824

Stende il nucleo principale delle Operette morali (in numero di 20).

1825-1827

Lascia Recanati per collaborare con l’editore Stella. Soggiorna a Milano, Bologna e Firenze, dove frequenta il gruppo degli intellettuali liberali dell’«Antologia» e infine si trasferisce a Pisa.

1828-1830 Torna alla poesia componendo i canti pisano-recanatesi (i cosiddetti “grandi idilli”).

1831

Mazzini fonda la Giovine Italia.

1830 Grazie a una sottoscrizione degli amici toscani, lascia per sempre Recanati e si reca a Firenze.

1831

Esce la prima edizione dei Canti.

1831-1834

Compone il gruppo di canti ispirato dall’amore per Fanny Targioni Tozzetti noto come “ciclo di Aspasia” e le ultime due Operette morali (Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere e Dialogo di Tristano e di un amico).

1833 Si stabilisce a Napoli con l’amico Antonio Ranieri.

1833-1835

Compone un gruppo di opere satiriche.

1836 Compone La ginestra

1837 Muore a Napoli.

L’educazione e la casa-prigione Appoggiato dalla moglie, Monaldo cerca di impedire pericolosi contatti dei figli con il mondo esterno, con la scusa di proteggerli dall’«alito avvelenato della società» (l’espressione è sua).

I ragazzi Leopardi sono educati in casa come in un prestigioso collegio gesuitico: ogni anno, diviso in regolari semestri, devono sostenere veri e propri esami, una volta adolescenti devono preparare saggi finali su argomenti scientifici, filosofici, e retorici, dimostrando alla presenza di un pubblico di invitati la capacità di sostenere dispute con autorevoli personaggi.

Di fatto la casa di Recanati andò assumendo agli occhi dei ragazzi Leopardi il volto triste di una plumbea prigione. Fu questo l’ambiente e il clima psicologico in cui Leopardi visse l’infanzia e l’adolescenza, confortato solo dalla complice, affettuosa intimità con il fratello Carlo e la sorella Paolina.

Da questo soffocante contesto Giacomo cercò (inizialmente con un atto di aperta, disperata ribellione) di evadere, ma non vi riuscì mai: il senso di colpa e la crisi di identità vissuta a ogni uscita dal “carcere” gli impedirono per tutta la vita di staccarsi veramente da Recanati e dalla famiglia paterna, pur aborrite a parole in modo anche molto duro (➜ D2 , T1 , T2 ).

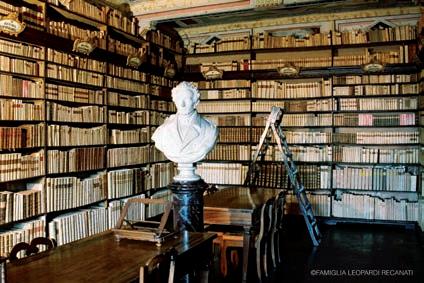

Un ragazzo prodigio Tra i fratelli, Giacomo emerge per le straordinarie doti di memoria e intelligenza (già a quattordici anni il precettore non ha più nulla da insegnargli), presentandosi agli occhi di Monaldo come il figlio ideale, che potrà realizzare i suoi progetti e dare lustro al casato. Giacomo fa del resto di tutto per corrispondere alle aspettative paterne: mostra fin da piccolo particolare zelo religioso, favorendo il progetto della famiglia di fare di lui «il sapiente ecclesiastico di casa»: a soli quattordici anni attacca in una dissertazione le nuove idee filosofiche, il libertinismo rovinoso per i giovani, a diciassette scrive un’orazione politica a difesa del dispotismo illuminato. È insomma un “Monaldo in erba”, ben presto assai più colto del padre. La biblioteca di casa Leopardi: il regno di Giacomo L’universo di Giacomo è la biblioteca di casa Leopardi, orgoglio di Monaldo, che l’aveva personalmente allestita negli anni (constava di almeno 14.000 volumi). In essa Giacomo consuma la sua giovinezza, studiando e lavorando su un tavolo posto proprio davanti a quello di Monaldo (quasi a sottolineare il suo rispecchiamento nella figura del padre). Dalla biblioteca attinge e assimila un’erudizione sterminata; impara da solo il greco, l’ebraico, l’inglese e lo spagnolo attraverso la Bibbia poliglotta (nove lingue) pre-

La biblioteca di casa Leopardi (Recanati, Casa Leopardi).

sente nella ricca biblioteca paterna e acquisisce gli strumenti che gli permettono di diventare un valente filologo (nella vita sarà più considerato in questa veste che non per le sue qualità di scrittore).

L’eccesso di studio e l’intensa riflessione cui precocemente si dedica producono però gravi danni: una cifosi deformerà per sempre il suo aspetto: per i recanatesi il geniale Giacomo era soltanto «il gobbo de’ Leopardi», schernito da tutti i ragazzi del paese con la crudeltà che a quei tempi si usava verso i “diversi”.

Gli scritti eruditi: nel nome di Monaldo Tanto sapere nel giovane Giacomo si traduce in traduzioni dai classici latini e greci e in molti scritti eruditi: tra questi spicca una monumentale Storia dell’astronomia (1813; dà i brividi il numero delle fonti consultate da un quindicenne: 238 autori!) e il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815), uno scritto di carattere divulgativo sulle ingenue credenze e sui pregiudizi degli antichi riguardo ai fenomeni naturali.

Di queste due opere si è detto che testimoniano il precoce spirito illuminista del giovane scrittore; in realtà dietro di esse si intravede piuttosto la visione culturale del padre: Monaldo disprezzava la religiosità popolare bigotta e credulona, la fede superstiziosa nei miracoli (non molto diversa, appunto, dagli «errori popolari degli antichi» contro cui si batte il giovane figlio nel suo scritto). Monaldo aveva ricevuto da papa Pio VI il 4 aprile del 1794 la licenza di leggere libri proibiti, libri presenti nella biblioteca e che Giacomo poté leggere e studiare.

Lo spirito che anima le opere giovanili di Leopardi è il razionalismo stesso di Monaldo, strettamente alleato con la religione nella difesa di un ordine sociale, politico, etico e culturale stabilito da sempre: di questa visione l’adolescente Giacomo, obbedendo docilmente ai desiderata del padre, si fa battagliero interprete.

Un profondo mutamento interiore Intorno al 1816 inizia una svolta che porterà Giacomo a contrapporsi agli orizzonti culturali del padre e a cercare di sottrarsi alla sua soffocante protezione.

In questo mutamento svolge un ruolo primario la scoperta della propria vocazione poetica: è grazie alla poesia che Giacomo troverà il coraggio di contrapporsi all’universo valoriale e culturale di Monaldo. Leopardi stesso sintetizzerà nello

Zibaldone (gli appunti che inizia a stendere nel 1817) questo mutamento, parlando di passaggio dall’“erudizione” al “bello” (19 settembre 1821).

A determinare questo complesso mutamento interiore, che si estende anche negli anni immediatamente successivi al 1816, contribuiscono nuove esperienze, di vita e culturali.

• Nuove letture Leopardi legge opere che si iscrivono nell’orizzonte letterario della contemporaneità (la Vita di Alfieri, il Werther di Goethe e l’Ortis di Foscolo) e che attivano nell’arido erudito un’ardente sensibilità moderna, ispirandogli un desiderio di gloria e di autoaffermazione che si lega a un vago patriottismo dai caratteri enfaticamente letterari. Di questo stato d’animo sono il frutto le due canzoni All’Italia e Sopra il monumento di Dante (entrambe del 1818): è la prima opposizione all’universo razionalistico, ordinato e immobile, del padre, che non a caso cerca di ostacolarne la pubblicazione.

• La scoperta dell’amore Il giovane “recluso” si innamora (ma meglio sarebbe parlare di infatuazione) della ventiseienne cugina Gertrude Cassi, in visita (per soli due giorni!) a Recanati nel dicembre 1817. Il diciannovenne Giacomo prova per la prima volta l’emozione dell’amore, se pur soltanto immaginato, ma si tratta di una pulsione che attiva in lui il desiderio di far poesia (ne derivano un diario d’amore e l’elegia Il primo amore).

• La scoperta del bello poetico In questo contesto avviene l’improvvisa scoperta della bellezza nei testi classici (in particolare Omero) fino ad allora indagati con sguardo unicamente filologico, senza alcun piacere.

• L’amicizia con Giordani, un sostituto paterno Nel 1817 si avvia l’amicizia con Pietro Giordani, l’allora notissimo letterato classicista, anticlericale e di idee politiche liberali, che agli occhi di Leopardi è un maestro di stile, ma anche un tramite verso la cultura moderna. Di Giordani Leopardi ha letto la celebre risposta alla Lettera di Madame de Staël sul primo numero della «Biblioteca italiana», a cui Monaldo si era subito abbonato. Anche Leopardi prende posizione, in modo originale, nella polemica che contrappose classicisti e romantici nel Discorso di un italiano sulla poesia romantica (1818), rimasto però inedito (➜ PAG. 27). Il letterato piacentino, assumendo il volto di un nuovo “padre” e di un nuovo punto di riferimento culturale, contribuirà in modo rilevante a stimolare l’autostima di Giacomo e il desiderio di emanciparsi dalla schiacciante influenza paterna (Monaldo arriverà addirittura a definire Giordani «scellerato seduttore»).

• La nascita di uno sguardo introspettivo In questo stesso periodo (a partire dal 1817) Leopardi inizia contemporaneamente due esperienze di scrittura che saranno di fondamentale importanza: da un lato il fitto scambio epistolare con Giordani, che si configura come un prezioso spazio di autocoscienza (ed è infatti, insieme alle lettere a Monaldo, la parte più significativa dell’intero corpus di lettere), dall’altro la stesura dello Zibaldone, vera e propria autobiografia intellettuale.

Il tentativo di fuga da Recanati Nel 1819 Giacomo progetta una vera e propria fuga da Recanati, consapevole che il padre non gli avrebbe mai consentito di lasciare il paese, sebbene da più parti (e in particolare lo zio Carlo Antici, che risiedeva a Roma) si cercasse di trovargli una sistemazione adeguata alla sua posizione sociale

e alle sue doti di filologo. Il progetto viene però accidentalmente scoperto da Monaldo e Giacomo deve rinunciarvi.

La “conversione” filosofica Il grave disagio interiore che segue al fallimento del progetto di fuga si manifesta sul piano fisico (come sempre avverrà nella vita di Leopardi): si presentano disturbi agli occhi, una costante infiammazione e lacrimazione gli impedisce di scrivere e soprattutto di leggere, procurandogli un senso profondo di disperazione. Si tratta di una disperazione non più in qualche modo attiva, ma cupa e malinconica, priva di ogni reazione vitale (l’embrione della noia). Con estrema consapevolezza, Leopardi ne scrive al Giordani in una lettera del 19 novembre del 1819:

«Non ho più lena di concepire nessun desiderio, neanche della morte, non perch’io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra la morte e questa mia vita, dove non viene più a consolarmi neppure il dolore. Questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e stanca, ma mi affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così spaventato della vanità di tutte le cose, e della condizione degli uomini, morte tutte le passioni, come sono spente nell’animo mio, che ne vo fuori di me, considerando ch’è un niente anche la mia disperazione».

La drammatica condizione psicofisica in cui si trova porta Leopardi a prendere coscienza della propria infelicità, a scoprire il “ vero”, a diventare filosofo (nello Zibaldone ne parla come di una vera e propria, seconda, “conversione” dopo quella al “bello” ➜ T4 ). In accordo con l’emergere di una disposizione riflessivo-filosofica, tra il 1820 e il 1821 si infittiscono gli appunti sullo Zibaldone (che si accresce in poco tempo di 1300 pagine): Leopardi delinea in questo periodo nuclei importanti della sua filosofia, come la “teoria del piacere” e i fondamenti della sua poetica del “vago e dell’indefinito” (➜ T5 ). Una poetica anticipata dalla straordinaria, folgorante intuizione del più celebre testo leopardiano: L’infinito (➜ T9 ), scritto proprio nel 1819, a cui seguono altri quattro “idilli”, tra cui Alla luna (➜ T11 ) e La sera del dì di festa (➜ T10 ).

A Roma: la perdente ricerca del distacco da Recanati Nel 1822 finalmente Monaldo concede a Giacomo il sospirato permesso di uscire da Recanati per soggiornare a Roma per qualche tempo presso lo zio Carlo Antici. Si tratterà di un’esperienza deludente per più di una ragione. La città eterna, con i suoi palazzi immensi, le sue grandi strade, gli crea un senso di spaesamento e, addirittura, di solitudine. La società romana gli appare dominata dal clientelismo e dalla corruzione, gli ambienti culturali, in cui regna la passione per l’antiquaria e sopravvive una letteratura tardo-arcadica, gli sembrano ancora più attardati di quelli dell’aborrita Recanati, che paradossalmente arriva a rimpiangere.

La fuga da Recanati ha i tratti di una scelta disperata (vivere altrove senza mezzi sarebbe infatti stato impossibile), ma per lo meno è un’azione eroica che si contrappone all’inerzia plumbea dei giorni nella casa paterna. Giacomo intendeva fuggire a Milano, patria dell’editoria e della cultura moderna. Per avere il passaporto per il Lombardo-Veneto si rivolge segretamente a un amico di famiglia, il conte Broglio. Ruba persino del denaro in casa, necessario per il viaggio, forzando un cassetto.

La casuale scoperta del progetto del figlio sconvolge Monaldo: da un lato offre a Giacomo lui stesso il passaporto perché se ne serva liberamente, dall’altro si mostra così offeso e disperato dal suo gesto che Giacomo non ha scelta («Le preghiere e il dolore», scriverà al Giordani, «mi legarono al mio patibolo irresolubilmente»). Aveva preparato per il padre una lettera di spiegazione, che si risolve in un terribile atto di accusa. Monaldo non la leggerà mai e la lettera rimarrà gelosamente custodita dal fratello di Giacomo, Carlo, fino alla sua morte.

Resta del tutto frustrato anche il desiderio di incontrare l’amore, neppure in occasionali avventure. Al fratello Carlo, all’inizio di aprile del 1823, il poeta si autoritrae spiritosamente così: «Veramente non so qual migliore occupazione si possa trovare al mondo, che quella di fare all’amore, sia di primavera o d’autunno; e certo che il parlare a una bella ragazza vale dieci volte più che girare, come io fo, attorno all’Apollo di Belvedere o alla Venere Capitolina». L’unica gioia la prova vedendo il sepolcro di Tasso, dove pianse lacrime commosso dal contrasto tra la grandezza del poeta e l’umiltà della sepoltura.

Torna a Recanati nel 1823, deluso, senza aver trovato una reale collocazione e anzi con la triste consapevolezza della sua inabilità a vivere. Ne scrive, sconfortato al Giordani (➜ D2b ).

Il gelo del cuore, il tempo delle Operette morali La bruciante sconfitta con cui Leopardi rientra nel “carcere” della casa paterna lo induce ad assumere un atteggiamento di distacco: chiuso nella solitudine della sua stanza, tronca con il padre ogni dialogo. La grave crisi d’identità seguìta all’avventura romana è superata con l’intensificarsi della riflessione filosofica. Essa porta Leopardi a definire un sistema di pensiero originale, lontano sia dal fideistico abbandono alla religione proprio di Monaldo, sia dal razionalismo ottimistico dell’Illuminismo, sia dallo spiritualismo e dall’attivismo politico-sociale propri della vincente cultura romantica in Italia. Nel 1824, in una condizione di gelo interiore che gli impedisce l’abbandono alla poesia, in dialogo stretto con sé stesso, nascono venti Operette morali (altre quattro saranno aggiunte in seguito), corrosiva testimonianza di una «filosofia del disinganno» che aveva ormai raggiunto piena chiarificazione (➜ T12-T17 ). L’accoglienza all’opera sarà fredda, quando non addirittura ostile.

Spostamenti per l’Italia I molteplici tentativi dello zio Antici di trovargli una sistemazione a Roma non vanno in porto, anche per il giudizio non sempre positivo su Giacomo da parte degli ambienti ecclesiastici. D’altra parte, Giacomo rifiuta definitivamente l’offerta del padre di fare l’ecclesiastico in casa. I tre anni che seguono, dal 1825 al 1828, sono così per Leopardi anni di continui spostamenti, con qualche breve ritorno a Recanati, alla ricerca costante di una sistemazione che gli consenta di vivere, se pur modestamente, fuori dalla casa paterna.

Nel 1825 si reca a Milano per avviare una collaborazione con l’editore Stella che prevede edizioni di classici greci e latini, un Commento delle Rime di Petrarca e due antologie della prosa e della poesia italiana; a Milano Leopardi si ferma pochissimo perché la città lombarda gli appare rumorosa e indifferente. Preferisce invece, almeno in un primo tempo, il clima cordiale di Bologna, dove si sente stimato e dove sono valorizzati i rapporti di amicizia, dei quali ha così tanto bisogno; qui frequenta vari letterati bolognesi, tra i quali Carlo Pepoli a cui dedica un’epistola in versi. Nel 1827 va a Firenze, invitato dallo scrittore e editore Vieusseux, che invano cercò di farlo collaborare alla sua rivista «Antologia». Anche qui trova una calda accoglienza e reale amicizia. In ogni luogo però, dopo un iniziale entusiasmo, finisce per isolarsi, essendo incapace di un reale distacco da Recanati. Decide di passare l’inverno del 1828 a Pisa, il cui clima dolce avrebbe potuto alleviare almeno un po’ i suoi molti mali fisici, che negli anni erano andati crescendo. In modo del tutto inaspettato e inspiegabile avverte una sorta di «disgelo del cuore»: si apre con Il risorgimento e con A Silvia (➜ T18a ) una grande stagione poetica.

L’addio a Recanati e gli ultimi anni Stringenti necessità economiche costringono Leopardi a ritornare a Recanati dove passa «sedici mesi di notte orribile», affetto da mali fisici ma soprattutto da un aggravarsi della sua patologica malinconia. Nonostante ciò, compone i suoi più grandi testi poetici (➜ T18-T21 ), prima di lasciare, questa volta definitivamente, Recanati (1830), approfittando della generosa offerta degli amici fiorentini, che lo richiamano tra di loro.

Una volta a Firenze però, si isola, contrapponendosi sdegnosamente e polemicamente a una cultura disinteressata al bello poetico e alla letteratura e disposta solo verso la politica e gli studi “utili”. Da qui una serie di scritti satirici, che suscitarono l’irritazione del gruppo fiorentino, tanto più che venivano comunemente attribuiti a Giacomo (estrema ironia della sorte!) alcuni anonimi Dialoghetti di contenuto apertamente reazionario scritti da Monaldo e che avevano avuto un certo successo.

A Firenze Giacomo conosce un giovane letterato napoletano, affascinante e brillante, di nome Antonio Ranieri, a cui si lega di un’amicizia tanto intima da scegliere di vivere insieme a lui. Ranieri, è molto amato dalle donne e Leopardi vive, di riflesso, le sue avventure galanti. A sua volta si innamora di Fanny Targioni Tozzetti, anche se è consapevole di fungere da intermediario tra la donna e il bel Ranieri, di cui è invaghita. Gli ultimi anni del poeta, che dal 1833 si stabilisce con Ranieri a Napoli, saranno assai penosi: al degrado economico sempre più umiliante (è costretto a chiedere aiuto al padre per sopravvivere), si aggiungono le condizioni di salute sempre più precarie.

Prostrato dall’idropisia e dall’asma, Leopardi si spegne il 14 giugno 1837, assistito dall’amico Ranieri e dalla sorella di lui. Ha solo trentanove anni. Un anno prima ha composto La ginestra (➜ T26 ), orgoglioso testamento di un poeta controcorrente.

Il giovane favoloso di Mario Martone

Nel 2014 il regista Mario Martone, già autore di un adattamento teatrale delle Operette morali, ha realizzato un fortunato film sulla vita e la figura di Giacomo Leopardi. Al buon giudizio della critica ha corrisposto un inaspettato successo di pubblico, anche giovanile. Particolarmente apprezzata è stata l’intensa interpretazione di Elio Germano nel ruolo del poeta (David di Donatello come miglior protagonista).

Nel nutrito panorama di film sulla vita dei grandi, Il giovane favoloso si caratterizza per la voluta rinuncia da parte del regista a una forte prospettiva autoriale in nome del rispetto per la figura di Leopardi, che Martone si è proposto di ricostruire in modo attendibile sulla base dell’epistolario del poeta e dei documenti d’epoca: un obiettivo pienamente realizzato.

Altro aspetto rilevante del film di Martone è lo spazio dato al pensiero di Leopardi, alla dimensione polemica rispetto al proprio tempo, coerentemente alle ultime posizioni della critica: di Leopardi è messo in luce il nesso indissolubile tra poesia e filosofia, senza trascurare, ma neppure enfatizzare, come sarebbe stato facile, l’infelice condizione fisica del poeta.

La prima parte del film è la più suggestiva e riuscita: re-

alizzata interamente all’interno di palazzo Leopardi a Recanati (grazie alla disponibilità degli eredi del poeta che ancora vi risiedono), ricostruisce da vicino l’ambiente che vide l’infanzia e la prima giovinezza di Giacomo, fanciullo iperdotato, precoce filologo: in particolare la tenera complicità con i fratelli, le soffocanti attenzioni e aspettative del padre Monaldo, l’importante ruolo educativo e affettivo esercitato dal letterato Pietro Giordani, fino al fallito tentativo di fuga dalla casa-prigione e dalla natìa Recanati. Il film segue poi il poeta negli altri luoghi della sua breve e tormentata esistenza: in particolare Firenze e Napoli, ricostruendo, sulla base dei documenti biografici e letterari, il difficile rapporto di Leopardi con gli ambienti intellettuali progressisti del tempo, che ne rifiutano il duro pessimismo, la corrosiva ironia. È dato ampio spazio anche alla figura protettiva di Antonio Ranieri, l’amico che lo sostenne negli ultimi difficili anni di vita, ormai emarginato e in condizioni fisiche sempre più precarie.

Le vicende biografiche sono scandite dalla lettura di passi delle opere più note di Leopardi, sobriamente recitati dal protagonista stesso: dall’Infinito alla Sera del dì di festa, al Dialogo della Natura e di un Islandese (alla Natura il regista dà il volto della madre del poeta). Il film si chiude sui versi testamento della Ginestra

G. Leopardi, Zibaldone, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano 1997

Zibaldone [353-355] 25 novembre 1820

Nel passo dello Zibaldone che segue Leopardi, senza nominarla direttamente, presenta uno sconcertante ritratto della madre, marchesa Adelaide Antici. L’assenza di sentimenti, di umana pietà che la madre dimostra nei suoi comuni comportamenti è attribuita dal giovane figlio al ruolo negativo esercitato su di lei dalla religione.

Quanto anche la religion cristiana sia contraria alla natura, quando non influisce se non sul semplice e rigido raziocinio1, e quando questo solo serve di norma, si può vedere per questo esempio. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia che non era punto superstiziosa, ma saldissima ed esattissima2 nella credenza cristiana, e negli esercizi3 della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma gl’invidiava intimamente e sinceramente, perché questi eran volati al paradiso senza pericoli, e avean liberato i genitori dall’incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava Dio che li facesse morire, perché la religione non lo permette, ma gioiva cordialmente; e vedendo piangere o affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa, e provava un vero e sensibile dispetto. Era esattissima negli uffizi4 che rendeva a quei poveri malati, ma nel fondo dell’anima desiderava che fossero inutili, ed arrivò a confessare che il solo timore che provava nell’interrogare o consultare i medici, era di sentirne opinioni o ragguagli di miglioramento. Vedendo ne’ malati qualche segno di morte vicina, sentiva una gioia profonda (che si sforzava di dissimulare solamente con quelli che la condannavano); e il giorno della loro morte, se accadeva, era per lei un giorno allegro ed ameno, né sapeva comprendere come il marito fosse sì poco savio da attristarsene. Considerava la bellezza come una vera disgrazia, e vedendo i suoi figli brutti o deformi, ne ringraziava Dio, non per eroismo, ma di tutta voglia. Non proccurava in nessun modo di aiutarli a nascondere i loro difetti, anzi pretendeva che in vista di essi5, rinunziassero intieramente alla vita nella loro prima gioventù: se resistevano, se cercavano il contrario, se vi riuscivano in qualche minima parte, n’era indispettita, scemava6 quanto poteva colle parole e coll’opinion sua i loro successi (tanto de’ brutti quanto de’ belli, perché n’ebbe molti), e non lasciava passare anzi cercava studiosamente l’occasione di rinfacciar loro, e far loro ben conoscere i loro difetti, e le conseguenze che ne dovevano aspettare, e persuaderli della loro inevitabile miseria, con una veracità7 spietata e feroce. Sentiva i cattivi successi de’ suoi figli in questo o simili particolari, con vera consolazione, e si tratteneva di preferenza con loro sopra ciò che aveva sentito in loro disfavore. Tutto questo per liberarli dai pericoli dell’anima, e nello stesso modo si regolava in tutto quello che spetta all’educazione dei figli, al produrli nel mondo8, al collocarli, ai mezzi tutti di felicità temporale. Sentiva infinita compassione per li peccatori, ma pochissima per le sventure corporali o temporali,

1 quando non influisce… raziocinio : quando cioè non è intimamente sentita, ma diventa rigida regola di comportamento

2 esattissima: molto scrupolosa

3 esercizi: adempimenti

4 uffizi: compiti di assistenza, anche morale

5 in vista di essi: tenendone conto

6 scemava: sminuiva

7 veracità: sincerità

8 produrli nel mondo : introdurli nella società

40

eccetto se la natura talvolta la vinceva. Le malattie, le morti le più compassionevoli de’ giovanetti estinti nel fior dell’età, fra le più belle speranze, col maggior danno delle famiglie o del pubblico ec. Non la toccavano in verun modo. Perché diceva che non importa l’età della morte, ma il modo: e perciò soleva sempre informarsi curiosamente se erano morti bene secondo la religione, o quando erano malati, se mostravano rassegnazione ec. E parlava di queste disgrazie con una freddezza marmorea. Questa donna aveva sortito9 dalla natura un carattere sensibilissimo, ed era stata così ridotta dalla sola religione. Ora questo che altro è se non barbarie? 35

9 aveva sortito: aveva avuto in sorte

Concetti chiave

L’esemplificazione di una tesi

Il passo dello Zibaldone presenta un duplice interesse per avvicinare la figura di Leopardi: da un lato è estremamente significativo, sul piano autobiografico, l’impietoso ritratto della madre delineato qui dal giovane poeta. Dall’altro si può ricavare facilmente dal passo stesso un eloquente giudizio critico di Leopardi sul modo di intendere la religione, e anzi, è questo l’obiettivo primario che la riflessione si pone. Il riferimento alla madre non è fine a se stesso, ma ha la funzione di esemplificare una tesi: il ruolo negativo, addirittura rovinoso della religione se si riduce a razionale applicazione di principi di comportamento, se non diventa intima convinzione, pietà autentica.

Il terribile ritratto di una donna religiosissima

Leopardi non dice apertamente che la madre di cui si parla è Adelaide Antici, sua madre. D’altra parte l’insieme dei dettagliati riferimenti al suo contegno, ma soprattutto già l’asserzione iniziale, secondo cui l’autore dichiara di averla conosciuta «intimamente», conducono all’identificazione della donna ritratta nel passo come la madre di Leopardi.

Il tratto caratterizzante di Adelaide è la durezza del cuore, la «freddezza marmorea», che le impedisce ogni moto di pietà, di umana partecipazione al dolore degli altri, alla sofferenza dei suoi stessi figli.

Adelaide, come l’autore asserisce, vive nell’ossequio rigoroso ai dettami della religione cattolica, che le impone comportamenti che appaiono a chi legge, incredibili, al limite del patologico (non è escluso che il figlio abbia calcato volutamente la mano): l’invidia verso chi perde i figli da bambini, il culto della malattia, soprattutto se potenzialmente mortale, il compiacimento per la bruttezza e la deformità dei corpi, che rendeva più agevole evitare i pericoli della vita sociale.

Il ritratto si conclude con una sconsolata constatazione, non sappiamo quanto veritiera: Leopardi asserisce che la madre aveva per natura «un carattere sensibilissimo» ed era stata la sua ferrea adesione al credo religioso ad averne snaturato la personalità.

Esercitare le competenze

Comprendere e analizzare

Interpretare

SINTESI

1. Riassumi il contenuto informativo del testo in 5 righe; individua parole chiave e tema centrale.

COMPRENSIONE

2. A che cosa è dovuto il comportamento della madre?

ANALISI

3. Secondo il giovane Leopardi, quale ruolo esercita la religione sulla madre?

SCRITTURA

4. Dopo aver individuato gli elementi che definiscono la religiosità della madre di Leopardi, soffermati a riflettere sul rapporto esistente secondo il poeta tra religione e pietà.

Si riportano due passi, il primo tratto dallo Zibaldone, il secondo dall’Epistolario, dai quali si può comprendere il rapporto che lega il giovane Leopardi al padre.

G. Leopardi, Zibaldone, a cura di R. Damiani, Mondadori, Milano 1997 5 10 15

Zibaldone [4229-4230] 9 dicembre 1826

In questo passo dello Zibaldone il poeta descrive il suo atteggiamento di completa sottomissione al padre e il suo smarrimento nel momento in cui si trova lontano.

È naturale all’uomo, debole, misero, sottoposto a tanti pericoli, infortunii e timori, il supporre, il figurarsi, il fingere anco gratuitamente un senno, una sagacità e prudenza, un intendimento e discernimento, una perspicacia, una esperienza superiore alla propria, in qualche persona1, alla quale poi mirando in ogni suo duro partito2 , si riconforta o si spaventa secondo che3 vede quella o lieta o trista, o sgomentata o coraggiosa, e sulla sua autorità si riposa4 senz’altra ragione […].

Tali sono assai sovente i figliuoli, massime nella età tenera5, verso i genitori. Tale sono stato io, anche in età ferma e matura, verso mio padre; che in ogni cattivo caso6, o timore, sono stato solito per determinare, se non altro, il grado della mia afflizione o del timor mio proprio, di aspettar di vedere o di congetturare7 il suo, e l’opinione e il giudizio che egli portava della cosa8; nè più nè meno come s’io fossi incapace di giudicarne9; e vedendolo o veramente o nell’apparenza non turbato, mi sono ordinariamente riconfortato d’animo sopra modo10, con una assolutamente cieca sommissione alla sua autorità, o fiducia nella sua provvidenza11. E trovandomi lontano da lui, ho sperimentato frequentissime volte un sensibile, benché non riflettuto12, desiderio di tal rifugio. […]

1 il fingere… persona: l’attribuire un insieme di qualità razionali (senno, sagacità, prudenza, intendimento, discernimento, perspicacia) a qualche persona.

2 alla quale… partito : guardando alla quale (persona) in ogni difficile decisione (partito).

3 secondo che: a seconda che 4 sulla sua autorità si riposa : si affida completamente alla sua autorità

5 massime nella età tenera: soprattutto (latinismo) nell’infanzia (età tenera).

6 cattivo caso: circostanza negativa

7 congetturare : dedurre , immaginare, ipotizzare.

8 della cosa: si riferisce al cattivo caso o timore

9 né più… giudicarne: esattamente come se io fossi del tutto incapace di dare una mia valutazione di esso. Leopardi confes-

sa qui la sua dipendenza totale dal giudizio paterno.

10 ordinariamente… sopra modo: di solito mi sono rassicurato oltre misura

11 provvidenza : saggezza , capacità di prevedere le cose

12 benché non riflettuto: l’espressione rivela come Giacomo intuisca che la sua dipendenza dal padre, di cui desidera la presenza protettiva, ha motivazioni inconsce.

Il Monarca delle Indie. Corrispondenza tra Giacomo e Monaldo Leopardi, a cura di G. Pulce, Introd. di G. Manganelli, Adelphi, Milano 1988 5 10 15 20

Monaldo Leopardi

«Neppure mi dispiace di sentirvi non pienamente contento»

Lettera a Giacomo del 6 ottobre 1825

In questa lettera il padre Monaldo esprime il suo forte affetto per Giacomo e il desiderio di riaverlo a casa a Recanati.

A Giacomo, Bologna

Recanati, 6 Ottobre 1825

Mio caro Figlio. Non potete credere quanto mi abbia consolato il ricevere la vostra lettera, ed il sentirvi in Bologna; e tanto più perché non mi attendevo né l’uno né l’altro. L’ultima vostra qui ricevuta fu quella che scriveste in Milano alli 7 di Settembre, dopo la quale io ve ne scrissi un’altra che pare non abbiate ricevuta, e poi ultimamente un’altra, che non poteste ricevere perché eravate partito di là. Ero veramente smanioso di ricevere notizie di voi, ed ora sono contentissimo sapendovi in luogo dove si può scrivere, e d’onde si può avere riscontro più sicuramente e più prontamente. Neppure mi dispiace di sentirvi non pienamente contento, perché spero che resti alla casa vostra il privilegio di procurarvi qualche contentezza di più1. Giacomo mio2, gli anni e le esperienze ci vanno lentamente persuadendo3 che molte cose, splendide assai da lontano, vedute in vicinanza appariscono meno luminose, e certi oggetti che sembrano vili e triviali, sono in sostanza i più utili e comodi per gli usi della vita. Voi lo conoscete in parte, e lo conoscerete del tutto ben presto, perché avete spirito con cui precorrere il corso ordinario delle riflessioni, e buona fede per confessarne i corollarii4. Prescindendo poi dalle prevenzioni della educazione, e dall’omaggio abituale che rendiamo ai nostri religiosi principii, la riflessione e l’esperienza ci assicurano che nella nostra vita esiste un gran vuoto e bisogna empirlo5 di Dio. Se le azioni nostre sono dirette a questo Dio, in quo vivimus, movemur et sumus6 , ci sentiamo forti, sazii7 e contenti; ma se prendiamo un’altra mèta, corriamo senza arrivare, aneliamo senza respirare, e, abbracciando continuamente, stringiamo sempre le braccia vuote al petto.

1 Neppure... di più : Monaldo Leopardi mostra di non essere dispiaciuto se Giacomo non si trova bene a Bologna, perché spera sempre che a Recanati, nella casa paterna, egli sia più felice che altrove (e di conseguenza non se ne allontani più).

2 Giacomo mio...: al sottile ricatto affettivo Monaldo aggiunge un breve “sermone” ispirato alla visione religiosa della vita (Monaldo era appunto religiosissimo) e

volto a screditare il desiderio dell’“altrove” e le inquietudini di Giacomo, destinate a non trovare appagamento.

3 ci vanno... persuadendo: ci vanno lentamente convincendo. Monaldo parla di se stesso (una sorta di plurale maiestatis).

4 Voi lo conoscete... i corollarii: voi (anche il padre si rivolge al figlio con il voi, secondo l’usanza epistolare del tempo) conoscete in parte questo concetto (quello

appena espresso) e lo conoscerete completamente assai presto, perché avete capacità di intuire rapidamente i concetti ordinari e buona fede così da trarne le necessarie conseguenze logiche

5 empirlo: riempirlo

6 in quo... sumus: nel quale viviamo, siamo mossi e siamo

7 sazii: appagati

La difficoltà di Leopardi di vivere lontano da Recanati (in nessun luogo egli riuscì in realtà a stare davvero bene) senza dubbio ha a che fare con il suo rapporto di dipendenza dal padre, che il poeta non riuscì mai veramente a risolvere, nonostante la lucidità con cui ne diagnostica la reale natura in una nota dello Zibaldone del 1826 (➜ D2a ), dimostrando una straordinaria (e sorprendentemente moderna) capacità di autoanalisi. Del resto Monaldo non esitò a mettere in atto ogni possibile ricatto affettivo pur di tenersi stretto Giacomo, e non perse alcuna occasione per scoraggiare ogni suo tentativo di allontanamento da Recanati, come si può leggere nella prima parte della lettera (➜ D2b ) inviata al figlio che si trovava a Bologna e come sempre si mostrava insoddisfatto. Monaldo risponde a una lettera di Giacomo di pochi giorni prima (3 ottobre) in cui egli scriveva: «Ma veramente non trovo in nessun luogo né la libertà né i comodi di casa mia; e finora qui in Bologna vivo molto malinconico. Ella si può poi figurare per un’altra parte, quanto ardente sia il mio desiderio di riveder Lei, la Mamma e i fratelli».

Comprendere e analizzare

Interpretare

SINTESI

1. Sintetizza la riflessione di Giacomo, fondata su un’acuta analisi del meccanismo psicologico della “dipendenza” da una figura autorevole, nel suo caso il padre.

COMPRENSIONE

2. Attraverso quali motivazioni Monaldo Leopardi scoraggia (e sostanzialmente svaluta) il desiderio del figlio di viaggiare fuori di Recanati e le sue stesse inquietudini interiori?

SCRITTURA ARGOMENTATIVA

3. Attraverso uno schema ricostruisci le affermazioni di Monaldo e commenta con parole tue gli snodi fondamentali dell’argomentazione (max 15 righe).

Nella cultura di età romantica, in rapporto al modificarsi dei modelli di comportamento e del costume, la lettera tende a svincolarsi dalle forme paludate dell’epistola classica e a configurarsi come “voce dell’io”, prestandosi anche alla confessione più personale e intima. Gli epistolari degli scrittori assumono così particolare interesse per delinearne il ritratto interiore: è il caso ad esempio dell’epistolario di Foscolo.

Strumento di autoanalisi L’epistolario di Leopardi, costituito da quasi mille lettere, è uno dei più interessanti del tempo. Dato il suo carattere colloquiale e volutamente antiletterario, risulta prezioso per ricostruire la personalità di Giacomo, gli eventi biografici più rilevanti, ma anche la visione filosofica, morale e culturale del poeta: Leopardi usa la lettera non tanto per rapportarsi al mondo esterno, quanto come strumento di autoanalisi e indagine della condizione umana.

I destinatari All’interno dell’epistolario spicca sicuramente – ed è numericamente la più vasta (ben 135 lettere) – la sezione relativa alle lettere al padre Monaldo: una rilevanza che già di per sé testimonia il ruolo fondamentale esercitato dalla figura del padre nella biografia interiore di Leopardi. Non meno importanti come testimonianza sono le numerose lettere che Leopardi inviò, a partire dal 1817 e con intensità particolare fino al 1825 (le lettere vanno poi rarefacendosi), a Pietro Giordani, scelto dal giovane poeta come “padre ideale”, amico e confidente, a cui poter confessare i suoi sogni di gloria, le sue delusioni, la sua disperata visione del mondo. Ai fratelli, in particolare Carlo e l’amata sorella Paolina, Leopardi invia numerose lettere, che testimoniano nel loro insieme l’affettuosa solidarietà che legava fra loro i figli della famiglia Leopardi di fronte ai rigidi modelli genitoriali, e quelle a Carlo anche una sorta di cameratesca complicità tra maschi, che si traduce nell’uso di un lessico a volte assai libero.

Importanti sono anche le lettere a personaggi dell’editoria (come l’editore milanese Stella) o della cultura del tempo, che, unitamente alle pagine dello Zibaldone, documentano la posizione, sempre originale e indipendente, di Leopardi di fronte ai grandi temi della cultura del suo tempo: è il caso delle lettere a Giovan Pietro Vieusseux, alla cui «Antologia» Leopardi si rifiutò sempre di collaborare.

Joseph Mallord William Turner, Ombra e tenebre

La sera del Diluvio, 1843 (Londra, Tate Gallery).

G. Leopardi, Epistolario, a cura di F. Brioschi e P. Landi, Bollati Boringhieri, Torino 1998 5 10

Epistolario, lettera del 30 aprile 1817

Al tempo in cui scrive questa lettera dell’aprile 1817 Leopardi aveva da poco conosciuto Pietro Giordani, con il quale avvia una fitta corrispondenza epistolare.

15

Qui, amabilissimo Signore mio, tutto è morte, tutto è insensataggine e stupidità. Si meravigliano i forestieri di questo silenzio, di questo sonno universale. Letteratura è vocabolo inudito1. I nomi del Parini dell’Alfieri del Monti, e del Tasso, e dell’Ariosto e di tutti gli altri han bisogno di commento2. Non c’è uno che si curi d’essere qualche cosa, non c’è uno a cui il nome d’ignorante paia strano. Se lo danno da loro sinceramente e sanno di dire il vero. Crede Ella che un grande ingegno qui sarebbe apprezzato? Come la gemma nel letamaio. [...] Se si vuol leggere un libro che non si ha, se si vuol vederlo anche per un solo momento bisogna procacciarselo col suo danaro, farlo venire di lontano, senza potere scegliere nè conoscere prima di comperare, con mille difficoltà per via. Qui niun altro fa venir libri, non si può torre in prestito, non si può andare da un libraio, pigliare un libro, vedere quello che fa al caso e posarlo3 [...] Ma quel non avere un letterato con cui trattenersi, quel serbarsi tutti i pensieri per se, quel non poter sventolare4 e dibattere le proprie opinioni, far pompa innocente de’ propri studi5, chiedere aiuto e consiglio, pigliar coraggio in tante ore e giorni di sfinimento e svogliatezza, le par che sia un bel sollazzo6?

1 Letteratura... inaudito: Leopardi intende dire che a Recanati si parla ben poco di letteratura.

2 I nomi... di commento: evidentemente gli abitanti di Recanati ignorano chi siano i grandi autori che Leopardi nomina.

3 Qui niun altro... e posarlo: Leopardi lamenta l’assenza a Recanati delle moderne condizioni della lettura e della circolazione libraria. A Recanati è impossibile prendere un libro in prestito, sfogliare un libro da un libraio per capire se fa al caso proprio e se no lasciarlo sul banco.

4 sventolare: diffondere

5 far pompa innocente de’ propri studi: esibire con innocente orgoglio i propri studi

6 sollazzo: divertimento

Analisi del testo

Un ambiente retrivo

In una lettera-fiume, da cui presentiamo qui due brevissimi passi, Leopardi risponde a una precedente di Giordani che lo invitava a non eccedere nello studio e a non disprezzare troppo Recanati. Il diciannovenne Giacomo così ritrae l’ambiente socio-culturale e umano della sua cittadina, che contrappone, idealizzandoli, ad altri ambienti più evoluti d’Italia in cui vi sono librai, giornali, in cui si può discutere e confrontarsi.

Esercitare le competenze

Comprendere e analizzare

Interpretare

COMPRENSIONE

1. Quali aspetti appaiono particolarmente negativi a Leopardi nella realtà di Recanati?

ANALISI

2. Individua nel testo e trascrivi gli elementi che denotano l’arretratezza culturale di Recanati.

SCRITTURA

3. Descrivi la condizione psicologica in cui vive l’autore.