LES VACHES UNE PASSION HELVÉTIQUE

OLIVIER MAY

PEAU DE VACHE

Peau de vache (locution familière, sens figuré) :

Se dit d’une personne particulièrement dure, injuste ou cruelle dans son comportement, notamment lorsqu’elle abuse de son autorité ou se montre impitoyable sans raison valable. L’expression évoque une forme de sévérité froide, souvent ressentie comme gratuite ou méchante.

Exemple : Le prof de maths est une vraie peau de vache, il ne laisse rien passer et rabaisse tout le monde.

Avec le soutien de Éditions Favre SA 29, rue de Bourg

CH-1003 Lausanne

Tél. : (+41) 021 312 17 17 lausanne@editionsfavre.com www.editionsfavre.com

Groupe Libella, Paris

Distribution/importation France, Belgique, Canada : Interforum 92 Avenue de France F-75013 Paris Contact.clientele@interforum.fr

Distribution Suisse : Office du livre de Fribourg Route André Piller CH-1720 Corminboeuf

Dépôt légal en Suisse en août 2025. Tous droits réservés pour tous pays. Sauf autorisation expresse, toute reproduction de ce livre, même partielle, par tous procédés, est interdite.

Conception graphique : www.ribes.design

Crédits photographiques : couverture : Maya Jeanmonod ; pp. 2-3 : famille Serex-Cujean, LID et Steve Guenat. Pour le reste du livre, sauf mentions expresses, Adobe Stock, Alamy, Wikimedia Commons, Pixabay.

Impression : Salvioni, lot 1.

ISBN : 978-2-8289-2267-2 © 2025, Éditions Favre SA, Lausanne, Suisse.

La maison d’édition Favre bénéficie d’un soutien structurel de l’Office fédéral de la culture pour les années 2021-2025.

LES VACHES

UNE PASSION HELVÉTIQUE

OLIVIER MAY

Conception graphique

Ribes

Design

TABLE DES MATIÈRES

VACHE ET SON FROMAGE DANS TOUS LEURS

LA VACHE HELVÉTIQUE

L’abattage sur le pré ou à la ferme, 1 60 une solution éthique ?

É volution actuelle : diversification, 162 environnement et réglementation

Les vaches, une affaire d’hommes, vraiment ? 1 66

Les vaches vont-elles disparaître sous 1 70 la pression des animalistes et de la transition climatique ?

PRÉFACE

Les vaches : y a-t-il sujet plus emblématique de notre pays, si bien ancré dans notre imaginaire national que nous grandissons entourés des produits de ce fabuleux animal sans même nous en rendre compte ? Lait, yogourt, crème, fromages de toutes sortes dont les iconiques Gruyère et Emmental, souvent copiés, jamais égalés, enrichissent nos frigos et ravissent nos papilles. Ils se déclinent en cent saveurs, en mille plats et autant de délicieux desserts.

La vache se retrouve au cœur de nos traditions et nous fournit tout un vocabulaire typiquement suisse : inalpe, désalpe, poya, combats de reines, caquelon, fondue, raclette, religieuse. Lioba , son nom en dialecte gruérien, est chanté dans le mythique Ranz des vaches , les découpages magiques du Pays-d’Enhaut et les poyas gruériennes la célèbrent. Les artistes ne cessent de la revisiter dans leurs créations depuis des siècles, de l’académisme à la pop culture !

Alors la vache est-elle sacrée en Suisse, à l’instar de ses sœurs indiennes ? Ou peut-être est-elle l’animal totémique de notre pays, celui qui illustre le mieux ses racines montagnardes ? À moins qu’elle ne soit non seulement la reine des alpages, mais la reine d’un pays qui n’en a jamais eu ?

En tous les cas, la vache est le plus grand animal domestique que l’on désigne au féminin. Le taureau, jugé dangereux et irascible, est relégué aux sacrifices dans l’Antiquité, au combat dans la dernière grande tradition sanguinaire d’Europe, la corrida. Le bœuf, sa version neutre, désigne pour sa part la viande rouge longtemps réservée aux élites.

La vache est si importante dans l’économie antique que son pictogramme est l’un des plus anciens de l’humanité sur le chemin de l’écriture, gravé dans l’argile par les intendants sumériens.

Plus tard, sous l’appellation de pecus (bétail), elle est à l’origine une unité de mesure de valeur qui donna bientôt pecunia, l’argent chez les Romains.

La vache pourrait donc bien se révéler la divinité féminine tutélaire de notre pays. Incontournable dans la représentation idéalisée que la Suisse moderne a patiemment construite pour se forger une identité nationale originale depuis le mitan du XIXe siècle, serait-elle l’incarnation animale d’Helvetia, notre sainte patronne laïque ?

Cette interprétation est tentante, car ce qui est mis en avant dans cette figure femelle, aux pis généreux, c’est son côté nourricier, matérialisé par le lait, source majeure de production animale. Ne nourrit-elle pas la Suisse, qui depuis les temps préhistoriques, lui offre chaque été le royaume incontesté de ses pâturages d’altitude, sous la houlette de ses bergers, autre figure majeure de notre mythologie ?

Notre pays devient ainsi le séjour de la déesse, qui daigne partager la nourriture de sa progéniture avec le peuple qui l’a élue. Le thème de la mère nourricière s’impose alors à celui qui se penche sur ses rapports avec sa nation d’élection.

Au moment où notre pays aborde le deuxième quart de ce XXIe siècle bruissant de remises en question, dans une confrontation parfois violente entre de supposés conservatismes et progressismes, la vache ne manque pas de se retrouver au centre d’une nouvelle controverse.

Et soudain, on se souvient que si la notion de race est définitivement remisée au musée des idées fausses par les avancées de la génétique humaine, elle continue à être pertinente dans le champ de la domesticité animale.

Il en découle que nos vaches ont un démiurge. Et que ce créateur n’est autre que nous-mêmes.

Comme ses frères et sœurs d’autres espèces, telle la chèvre ou le mouton, chacune des races bovines est le produit d’une sélection artificielle pratiquée depuis des millénaires, ou plus récem ment pour les variétés helvétiques.

Nous nous trouvons donc à une croisée des chemins. Qui dit race, dit élevage domestique. Mais ce concept même révulse les âmes de nos concitoyens et concitoyennes acquis aux thèses animalistes ! Pour ces nouveaux convertis, aucun élevage ne saurait être, par essence, respectueux de l’animal « d étenu » . Toute forme devrait par conséquent en être proscrite, tout comme le lait et la viande, dont les méfaits sont déclinés à l’envi dans leur théologie.

À l’heure où le débat fait rage entre les adorateurs de la vache, de ses produits bruts ou transformés, et les zélateurs de la noix de cajou (produite à la sueur de populations pauvres du mythique Sud global) et des ersatz du steak, qui n’ont encore rien trouvé de mieux que de continuer à s’auto-dénommer viande, nous entrons dans une nouvelle ère pleine d’incertitudes.

Mais comme les milieux qui aimeraient la voir disparaître ou, au mieux, la « libérer l’heure aucune recette crédible à proposer pour réaliser cet objectif, gageons qu’elle a encore de beaux jours devant elle. Autant dans nos campagnes que dans nos montagnes, grâce à une génération d’éleveuses et d’éleveurs qui déjà, se montre à la hauteur du respect que l’on doit à la vache.

HISTOIRE

© Serge Goy

UN ANCÊTRE COMMUN

Au début du XIXe siècle, le zoologiste britannique John Edward Gray (1800-1875) regroupe diverses espèces pour for mer une famille qu’il nomme Bovidés. Ce choix n’est pas anodin, le nom latin d’espèce de la vache étant Bos

En effet, cette famille de mammifères possède des caractéristiques communes qui les placent à part parmi les herbivores.

Tout d’abord, ce sont des ruminants. En effet, leur estomac contient quatre poches qui leur permettent de digérer les fibres végétales les plus coriaces. Dans l’ordre, la panse ou rumen, le bonnet, le feuillet et la caillette. À la fin de chaque repas, ces animaux régurgitent l’herbe pour la mastiquer à nouveau. Le mouvement d’aller-retour entre la mâchoire et l’estomac leur permet d’assimiler toutes sortes de plantes.

À partir d’un ancêtre commun, il y a une trentaine de millions d’années, cette famille s’est diversifiée au cours de la préhistoire en des centaines d’espèces. Il en subsiste encore environ cent cinquante, dont celle qui nous intéresse, la vache.

Ensuite, ils ont une mâchoire avec une denture plate, adaptée à la mastication, avec une absence d’incisives supérieures et de canines sur les deux maxillaires.

En outre, sur le front, ils arborent deux cornes creuses et non ramifiées. Elles sont constituées de kératine et s’emboîtent sur un support osseux, le cornillon, sans tomber durant toute leur vie, contrairement aux bois des cervidés qui se renouvellent chaque année.

Les bovidés sont divisés en plusieurs sousfamilles, les ovinés, qui regroupent chèvres et moutons, celle des antilopes, constituée d’une grande variété d’espèces de toutes tailles, et les bovinés, eux-mêmes subdivisés en plusieurs genres et espèces dont la vache.

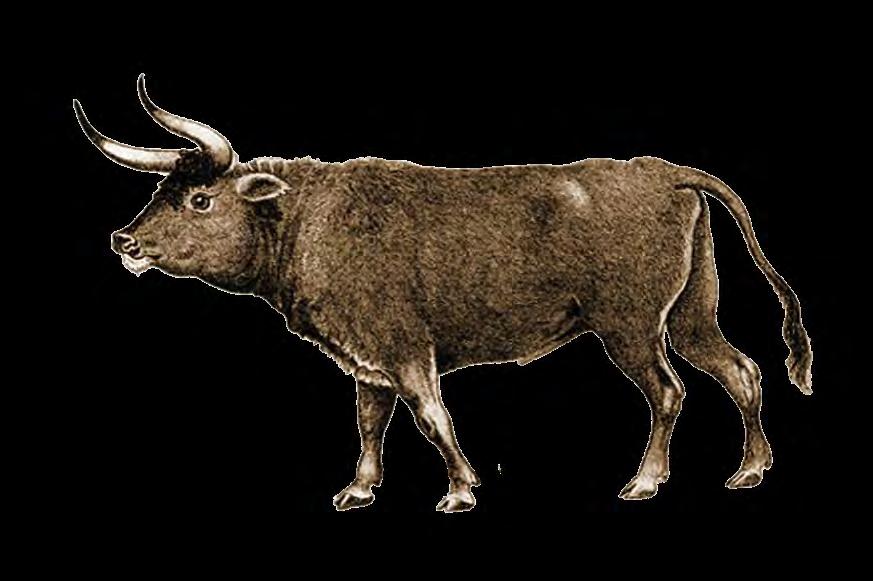

Parmi toutes ces espèces sauvages, l’aurochs est celle qui ressemble le plus aux vaches domestiques actuelles. Et pour cause, les scientifiques lui attribuent l’origine de toutes les races de vaches domestiques récentes. Ils l’ont baptisée du nom de Bos primigenius. Il est apparu en Inde il y a 2 millions d’années.

Ce grand ruminant a été magnifiquement représenté par les artistes de la préhistoire il y a 20 000 ans, en particulier sur les parois de la grotte de Lascaux. Mais l’espèce est beaucoup plus ancienne et remonte sans doute à 2 millions d’années, en Asie. Après plusieurs migrations au fil des glaciations, il parvient jusqu’en Europe et en Afrique du Nord à l’époque de l’homme de Neandertal.

Il s’intègre à la faune de l’époque glaciaire et l’on retrouve ses restes dans le régime alimentaire de nos ancêtres Neandertal et Sapiens.

Grotte de Lascaux

Caractéristiques des aurochs mâle et femelle © DFoidl

Ligne du dos en forme de S, hautes épines scapulaires

La taille au garrot de l’aurochs oscillait entre 1,5 mètre pour les femelles et 1,80 mètre pour les mâles, avec des cornes en forme de lyre de 60 centimètr es pour les unes, et de plus d’un mètre pour les autres.

De l’Antiquité au Moyen Âge, de nombreux textes relatant des chasses à l’aurochs nous sont parvenus. Ils décrivent sa taille et son agressivité, mais seulement si on se montre hostile envers lui. Autrement, il n’attaque pas les humains et ne s’enfuit pas. Son habitat forestier se raréfie et il se retrouve confiné dans les dernières grandes forêts d’Europe de l’Est. Dans le même temps, de nombreux croisements avec des vaches domestiques, attestés par les études génétiques ont lieu.

C’est la chasse et les maladies apportées par les animaux domestiques qui a eu raison de lui. En 1627, la dernière aurochs femelle disparaît dans une réserve royale en Pologne.

Depuis, des éleveurs cherchent à le reconstituer au moyen de croisements entre races de vaches dites primitives, sans toutefois parvenir à un résultat convaincant.

Angle entre les cornes et le museau de 50° à 70°

Dimorphisme sexuel bien marqué en taille et en couleur

Longues jambes et tronc court

Petite mamelle à peine visible

Ventre mince et taille fine

Faneron court Grand crâne long et droit

QUELLE VACHE !

Quelle vache !

(expression familière, parfois insultante) :

Exclamation pour désigner une personne perçue comme méchante, dure, sournoise ou injuste. L’expression peut aussi exprimer l’indignation ou la surprise face à un comportement cruel ou déloyal. Utilisée seule, elle marque souvent la colère ou le dégoût.

Exemple : Elle a balancé tout le monde au patron… quelle vache !

Variante plus directe : Espèce de vache ! — insulte adressée à quelqu’un, souvent une femme, avec un fort ton de reproche ou d’agressivité.

La vache est partout dans cet art populaire, même dans la musique. La première mélodie qui chante dans la tête de bon nombre d’amoureux de la montagne, face à un paysage d’une beauté à couper le souffle, est un air de cor des Alpes. Ce son unique parvient à rehausser l’émotion que procure un tel spectacle.

N’oublions pas qu’à l’origine, le cor des Alpes était l’instrument des bergers sur les hauts pâturages, qu’ils utilisaient pour appeler les vaches ou leurs collègues ! De nos jours, s’il n’appelle plus les vaches à la traite, le cor des Alpes a conquis toute la Suisse et fait partie intégrante de nombreuses fêtes folkloriques. Il a bien entendu une place de choix lors des festivités du 1er août !

En l’absence d’instrument, c’est la voix du berger qui appelle les vaches. N’est-ce pas là l’origine du yodel, la youtse, le chant que les bergers utilisaient pour communiquer avec leurs troupeaux dans la montagne, et aujourd’hui, roi des fêtes folkloriques ? Mais le chant sert aussi à la prière. Dans le canton de Nidwald, les bergers passent l’été avec les troupeaux sur les pâturages d’altitude. La vie est rude. Il neige parfois en plein été, de terribles orages peuvent frapper hommes et bêtes, et des glissements de terrains emportent parfois les chalets. Et de nos jours, les loups attaquent de plus en plus les troupeaux, après une longue éclipse de plus de cent ans.

Alors chaque soir, pour conjurer le mauvais sort et s’assurer un soutien du ciel face à ces périls, quand le troupeau est parqué ou rentré à l’étable, un berger s’empare d’un seau de bois sans fond en forme de cône qui lui sert de porte-voix, appelée une «Folle», pour chanter une prière dans son dialecte alémanique. Se transmettant depuis des siècles de génération en génération, elle invoque la Vierge Marie, le Christ ou les saints patrons des bergers pour protéger des dangers les êtres vivant sur l’alpe.

LA VACHE HELVÉTIQUE EN neuf races ET trois cousines

La vache d , Hérens : T’AS OÙ LES VACHES ?

Celui qui n’a jamais assisté à la traite à la main dans l’écurie d’un mayen, en courbant la tête pour ne pas se cogner au plafond de bois qui communique avec la grange à l’étage, un mètre soixante plus haut, par une ouverture large de quatre planches par laquelle le foin est descendu, n’a pas eu la chance de connaître la vache d’Hérens dans l’intimité de son antre.

Pour de nombreux passionnés, il y a les vaches, et la vache d’Hérens. Dès le milieu du XIX e siècle, entre autres grâce à un programme cantonal d’amélioration de la race, elle quitte son Val d’Hérens d’origine pour essaimer un peu partout, du Val d’Illiez jusqu’à la Vallée de Conches où elle éclipse les variétés locales.

Son origine a fait l’objet de nombreuses recherches et articles depuis une centaine d’années. Sans toutefois pouvoir trancher sur une filiation avec les vaches préhistoriques qui peuplaient le Valais au Néolithique et à l’âge du Bronze, et une origine italienne

datant de cette dernière époque. Sans doute de nouvelles recherches génétiques sur des ADN de vaches anciennes issues de fouilles archéologiques viendront apporter une réponse à cette épineuse question.

On la nomme parfois vache valaisanne, tant elle se distingue par sa silhouette et son tempérament. Basse au garrot, courtaude, trapue, râblée, vissée à la pente, musclée, tenace, résistante, racée, unique, sympathique, douce, affectueuse, exubérante, une ribambelle d’adjectifs nous viennent à son évocation.

La fameuse question que tout Valaisan est censé poser lorsqu’il croise un compatriote du Vieux Pays – « t’as où les vaches ? » – n’est pas qu’une blague entre cousins. Elle fait directement allusion au don d’ubiquité de la vache ancestrale qui arpente sentiers, prairies et pâturages de la plaine aux alpages d’altitude.

© Espandero

Vous venez de consulter un

d’un livre paru aux Éditions Favre

Tous droits réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, par tous procédés, y compris la photocopie, est interdite.

Éditions Favre SA

Siège social : 29, rue de Bourg – CH–1003 Lausanne

Tél. : +41 (0)21 312 17 17 lausanne@editionsfavre.com

www.editionsfavre.com