Herausgegeben von Volker Adolphs

Mit Beiträgen von Volker Adolphs, Anna Niehoff und Roman Zieglgänsberger

Volker Adolphs, Stephan Berg

Anna Niehoff Volker Adolphs Vorwort

Roman Zieglgänsberger

Die Wahrheit des Gesichts

Der Weg nach Innen –Jawlenskys Landschaften

Experimente auf Leben und Tod –Alexej von Jawlensky in seinen Stillleben

Biografie

Ausgewählte Literatur

Verzeichnis der ausgestellten Werke

VOLKER ADOLPHS, STEPHAN BERG

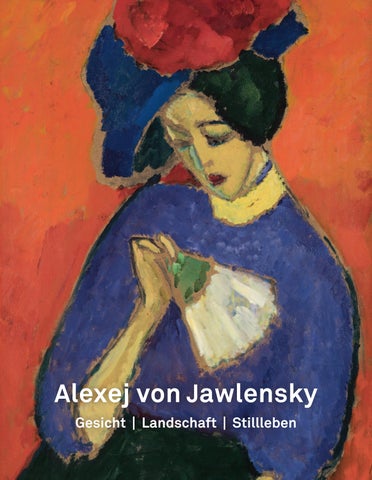

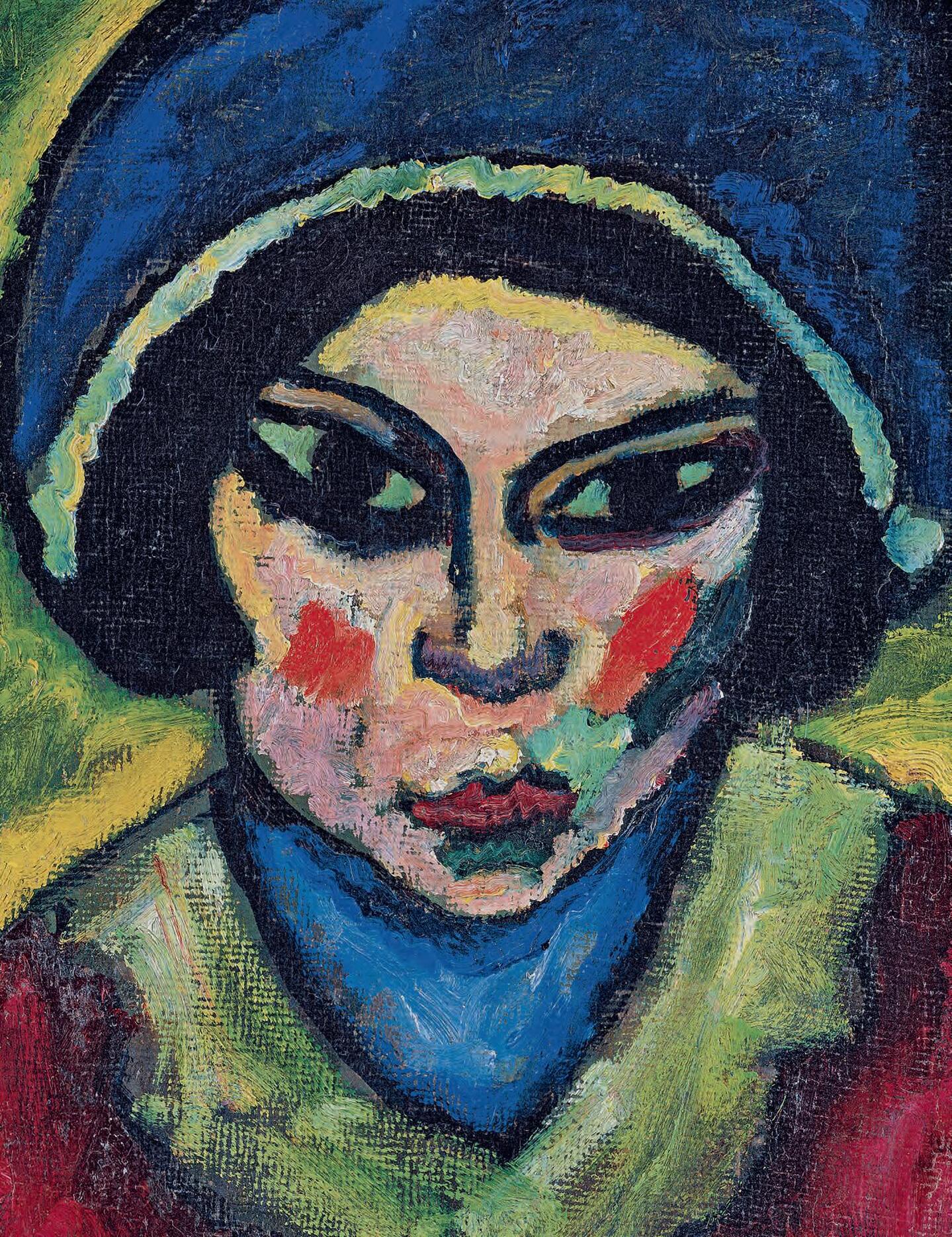

1971 hat das Kunstmuseum Bonn das Werk von Alexej von Jawlensky zuletzt in einer Einzelausstellung gezeigt. Rund fünfzig Jahre später widmet sich das Museum erneut seiner Kunst und folgt in einer exemplarischen Auswahl von rund 80 Gemälden und Zeichnungen der Entwicklung der drei großen Themen Gesicht, Landschaft und Stillleben, auf die sich Jawlensky konzentriert hat. Die Bildreihen verdeutlichen, dass nicht die Ungegenständlichkeit das Ziel seiner Kunst war, sondern die Gestaltung einer inneren Vision, die sich bis zuletzt mit den Formen der Welt verbinden konnte. Als zentraler Künstler der frühen Moderne hat Jawlensky die Möglichkeiten der Malerei wesentlich erweitert. Ausgehend von einer expressiv farbigen Aneignung der Welt entfaltete er das Bild durch die Reduktion der Form und die Steigerung der Farbe zum Ausdruck einer immateriellen und geistigen Wahrheit. Trotz der großen Individualität seines Wegs hat er der Malerei bis zur Gegenwart im Blick auf die Bedeutung der Farbe, des Seriellen und Spirituellen wichtige Anregungen gegeben.

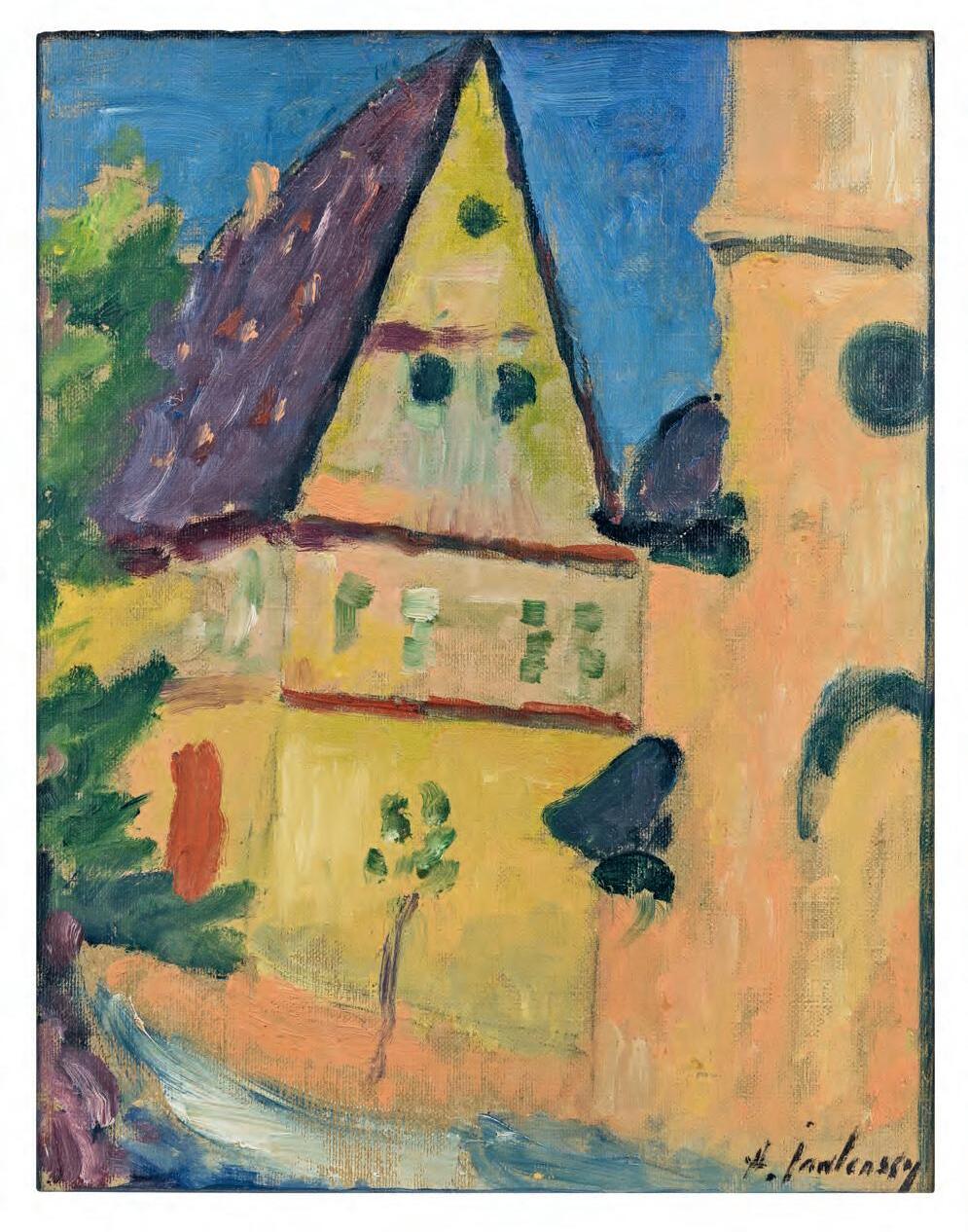

Die Ausstellung führt von frühen, seit 1901 entstandenen Porträts und Stillleben zu intensiv farbigen Gemälden, in denen sich Jawlensky mit Vincent van Gogh, Paul Gauguin und Henri Matisse auseinandersetzt und seine eigene Position im Kontakt mit den Künstlerinnen und

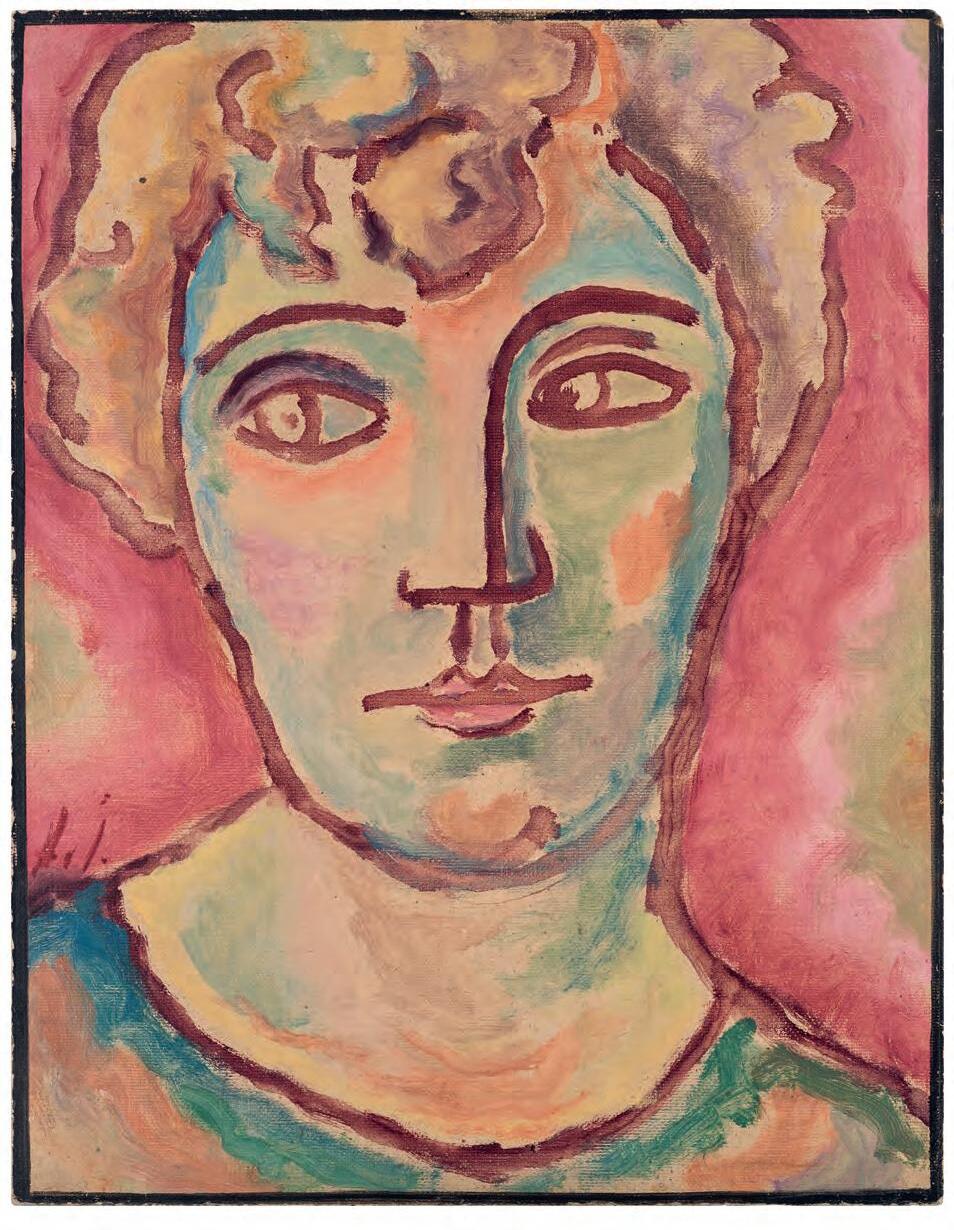

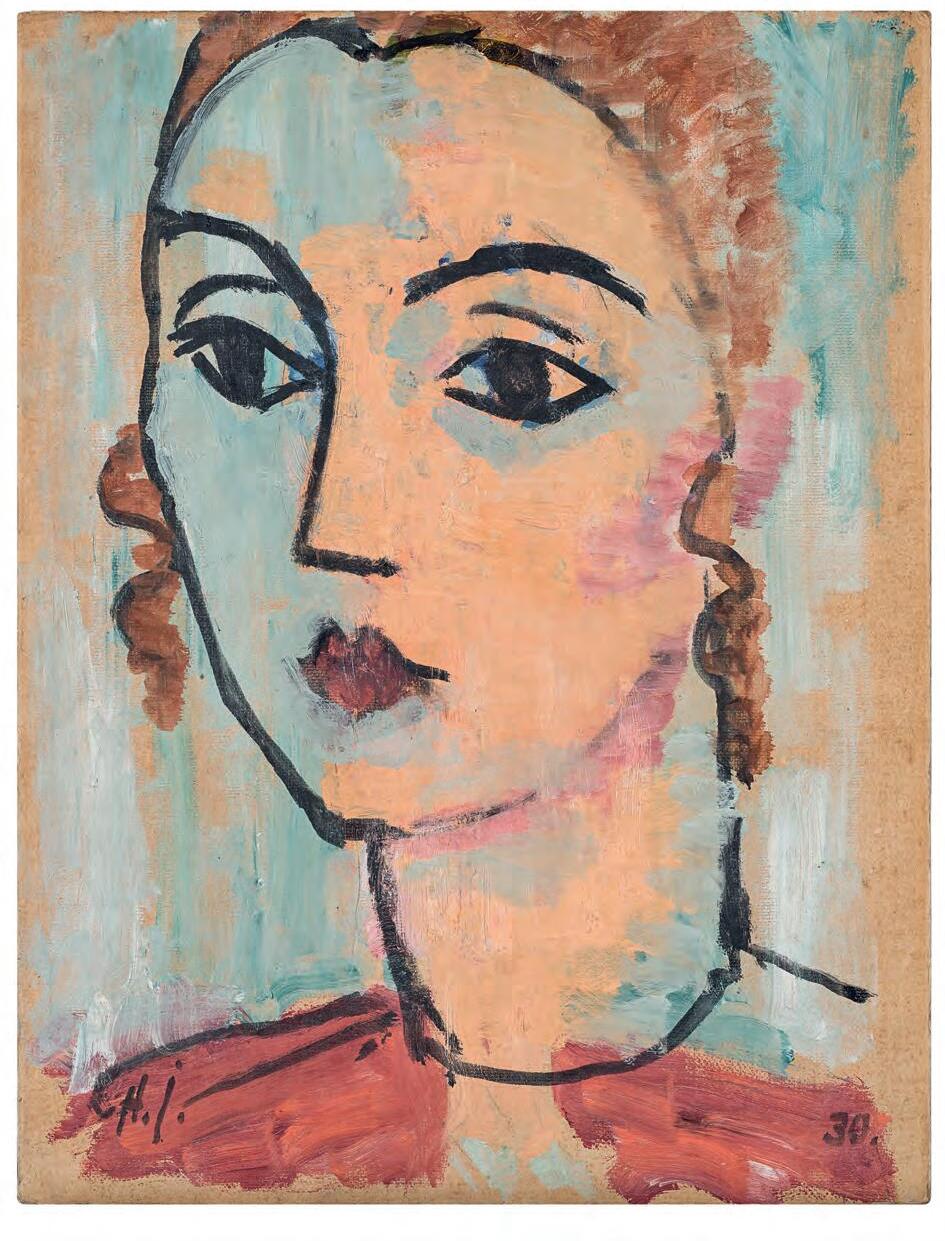

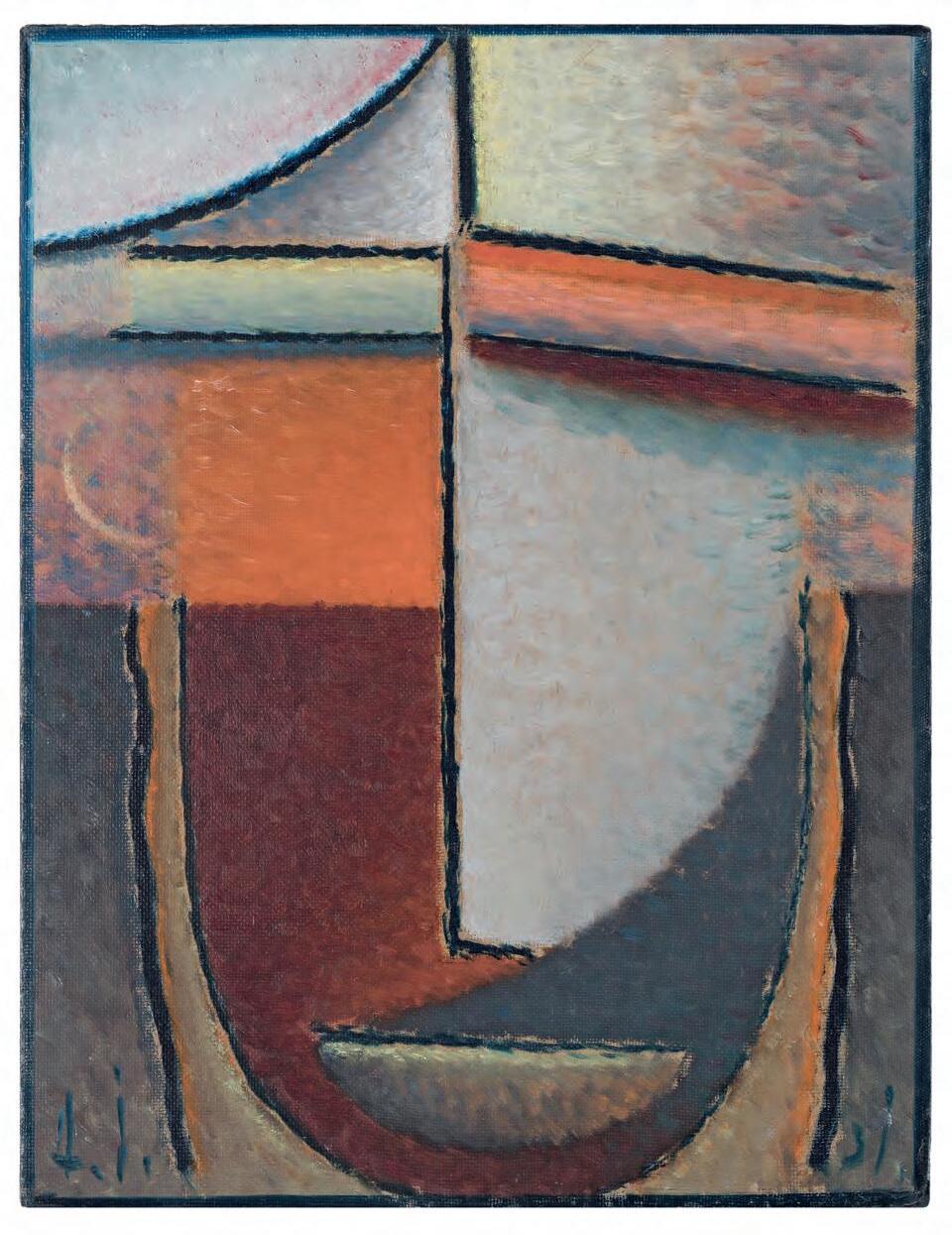

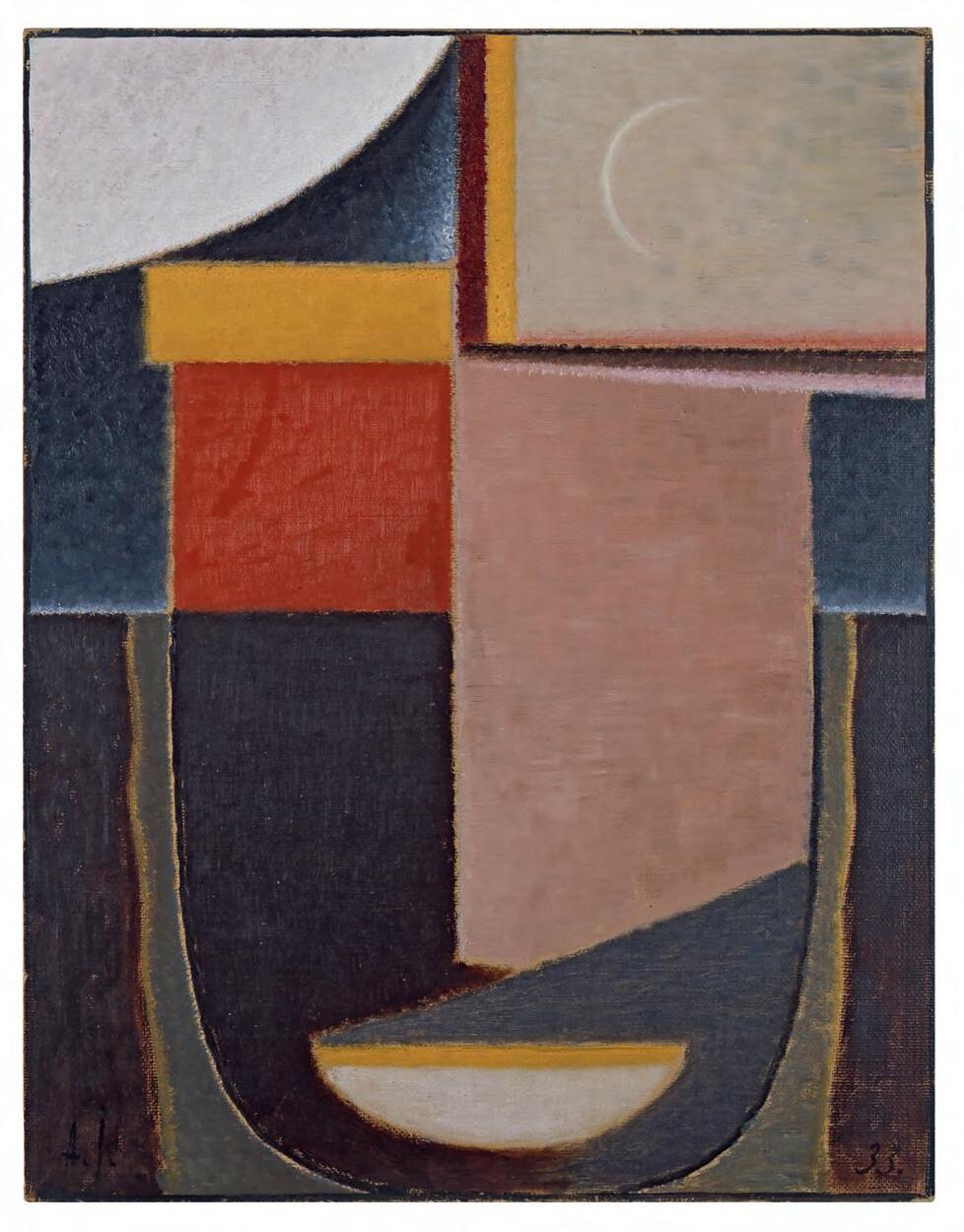

Künstlern der Neuen Künstlervereinigung München und des Blauen Reiters bestimmt. Nach der Emigration in die Schweiz 1914 beginnt Jawlensky die Serie der Variationen über ein landschaftliches Thema, es folgen seit 1917 die Mystischen Köpfe, die Heilandsgesichter und die Abstrakten Köpfe, die den singulären Charakter der Kunst Jawlenskys dokumentieren. Als letzte Serie schließen zwischen 1934 und 1937 die kleinformatigen Meditationen das Lebenswerk ab. Auf sie trifft in besonderem Maß Jawlenskys Aussage zu: „Kunst ist Sehnsucht zu Gott“.

Die Ausstellung wurde realisiert in Kooperation mit dem Museum Wiesbaden, das eine der bedeutendsten öffentlichen Sammlungen von Werken des Künstlers besitzt. Während das Kunstmuseum Bonn aus dieser Sammlung eine breite Auswahl von wichtigen Arbeiten Jawlenskys präsentiert, ist zur gleichen Zeit ein umfassendes Konvolut zentraler Werke von August Macke aus der Sammlung des Kunstmuseums Bonn in Wiesbaden zu Gast. Beide Museen erweitern die Ausstellungen jeweils durch Leihgaben aus anderen Museen und Privatsammlungen. Wir danken dem Museum Wiesbaden und allen anderen Leihgeberinnen und Leihgebern sowie vor allem der Hans Fries-Stiftung, die durch eine substanzielle finanzielle Förderung die Ausstellung in Bonn erst ermöglicht hat.

ADOLPHS

Das Gesicht ist der Maßstab der Individualität. In ihm drückt sich ein Subjekt verschieden von anderen Subjekten aus, im beweglichen Mienenspiel, in den Spuren, die die vergehende Zeit in das Gesicht einschreibt. Schon der Begriff artikuliert die auszeichnende und kommunikative Eigenschaft des Gesichts – zu schauen und angeschaut zu werden. Das Gesicht wird von der Intensität des Blicks dominiert und charakterisiert. Im Blick begegnet das eine Ich einem anderen Ich, in welcher Wahrhaftigkeit oder Verstellung, in welchem Beistand oder Konflikt auch immer.1

Das Gesicht ist Teil des Kopfes, der Kopf Teil des Körpers. Die hervorgehobene Qualität des Gesichtes wird aber darin deutlich, dass das Gesicht in Nahsicht, isoliert vom Rest des Körpers, doch dessen Ganzheit vertritt und die Vorstellung der physischen und psychischen Präsenz und Autonomie eines Subjekts gibt. Eine Hand bleibt dagegen immer nur ein abgetrenntes Fragment. Im Gesicht zeigt sich das Ich, auch, indem es sich verbirgt, es zeigt sich als Schauspiel der Rollen und Gefühle: vertraut, fern, posierend, entblößt, schwankend, als Landschaft der vielerlei Ansichten, die in der möglichen Summe ein Ich nicht zerstreuen, sondern es vielleicht zentrieren und konstituieren.

Porträt

Das Porträt als „Platzhalter für das Gesicht, dessen Ausdruck es vom Körper löste und auf eine symbolische Fläche übertrug“,2 ist eine Behauptung gegen den Tod und zugleich dessen Bestätigung.3 Das Porträt soll den Porträtierten lebendig und gegenwärtig erscheinen lassen, vermag dies aber nur als Bild einer Erinnerung, eines Vergangenen. In jedes Porträt ist eine Sehnsucht und ein Verlust eingezeichnet. Es entnimmt dem Fluss der Zeit einen Moment und dehnt ihn aus, versucht ihn aus der Zeit zu stellen, der er als Moment der vielen Momente verfallen ist. Ein Gesicht ist physisch anwesend, ein Porträt tritt an seine Stelle in seiner physischen Abwesenheit. Trotz des Wissens, dass das Porträt ein Bild der Abwesenheit des Lebens ist, soll das Porträt der Ort sein, an dem das Subjekt als es selbst erscheint – sprechend, souverän, authentisch. Dies ist eine Perspektive der frühen Neuzeit, die den Wandel vollzog „von der Ikone zum Porträt, einen Wandel vom heiligen Gesicht zum Gesicht, aus dem ein Subjekt blickt“.4 GESICHT

ANNA NIEHOFF

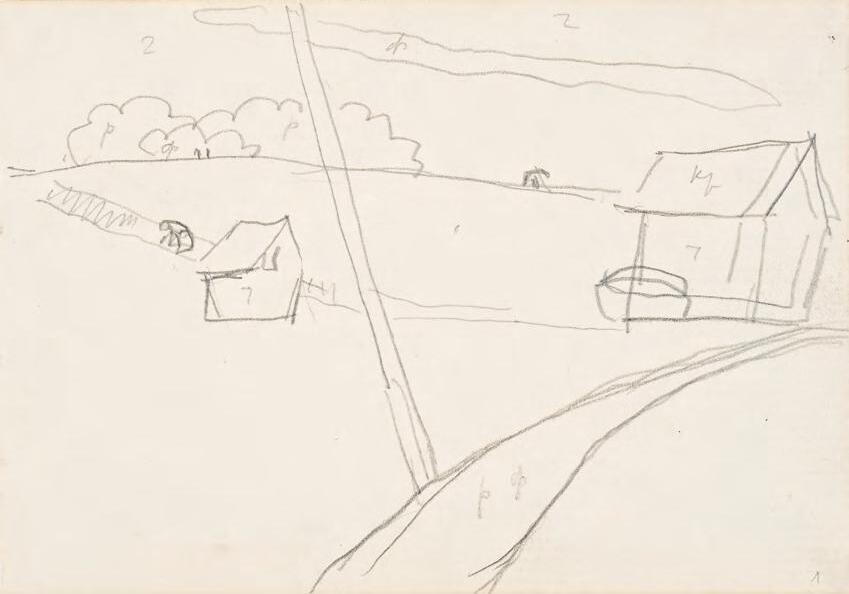

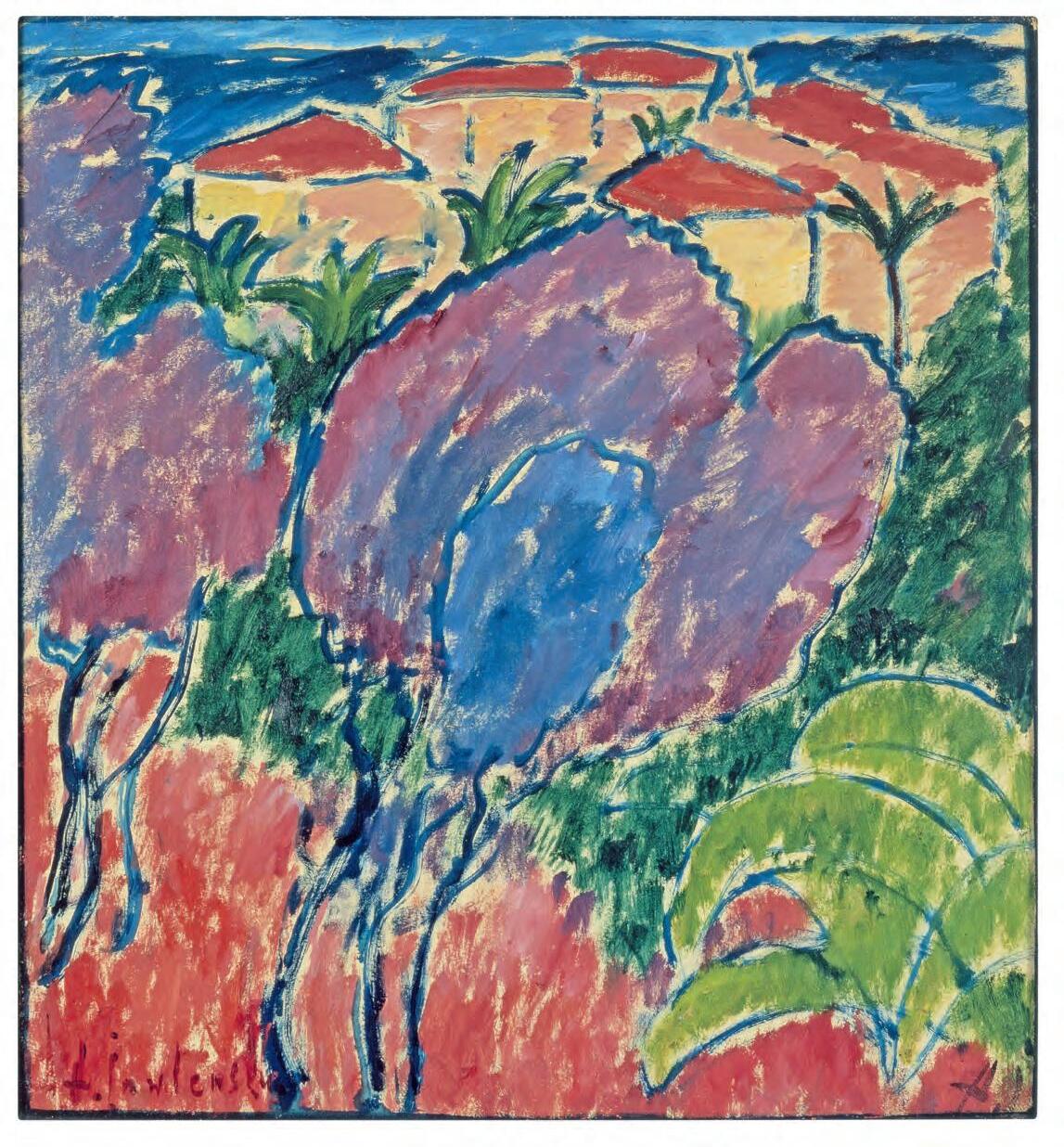

Der Blick durch das Fenster fällt auf einen von Stauden umsäumten Gartenweg, über den man zu einem kleinen Eisentor gelangt. Vom Tor führt eine Straße vorbei an einem Haus, vor dem eine Kugelakazie steht, und vorbei an einer großen Kastanie weiter durch den kleinen Ort Saint-Prex hinab. Die Straße nimmt eine Kurve, bis sie schließlich hinter einer hohen, üppigen Tanne verschwindet. Über dem Dach des Hauses ragen die hochgewachsenen Baumkronen zweier Pappeln hervor. Lässt man den Blick noch weiter schweifen, deutet sich hinter der Tanne der Turm einer Kapelle an und man erahnt in der Ferne das schimmernde Blau des Genfer Sees.1

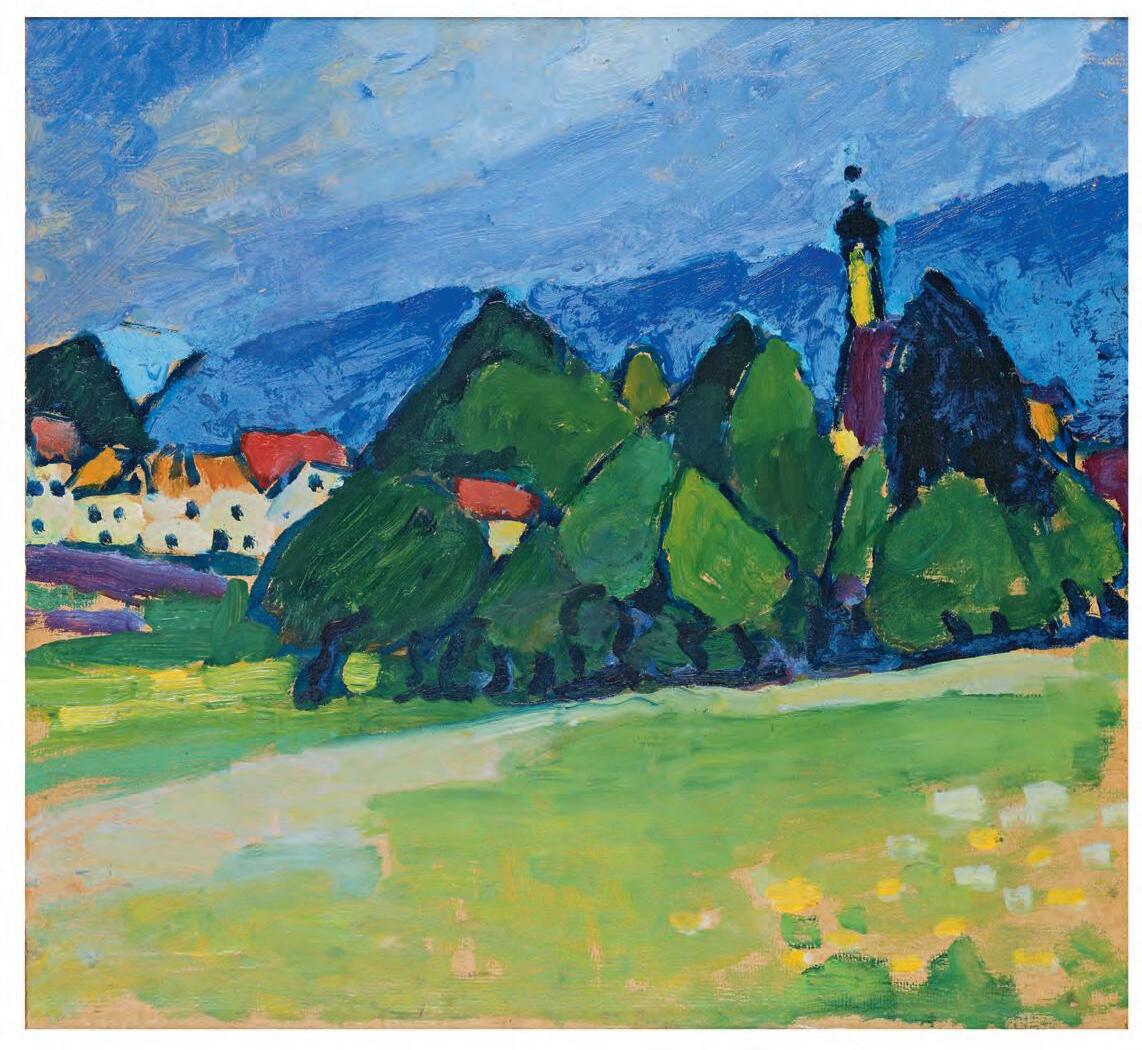

Es ist jene bedeutende Landschaftsszenerie, die Alexej von Jawlensky an jedem Tag seines schweizerischen Exils ab 1914 durch das Atelierfenster erblickte und die ihn zu den Variationen über ein landschaftliches Thema inspirieren sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jawlensky bereits zu seinem eigenen expressiven Stil gefunden und entwickelte diesen stetig weiter. Die Variationen, die zwischen 1914 und 1921 entstanden, werden seine letzte intensive Beschäftigung mit dem

Thema der Landschaft sein, bevor er sich bis zu seinem Tod 1941 fast ausschließlich wieder seinem bevorzugten Sujet, dem menschlichen Antlitz, zuwendete.2 Neben Porträts und Stillleben ist die Gattung der Landschaft bereits früh in Jawlenskys Œuvre vertreten und durchläuft verschiedene stilistische Phasen. Sie diente ihm gleichsam als Versuchsfeld der Malerei, aber auch als Medium, mit dem er später seine innere Gefühlswelt auszudrücken vermochte.3 Die farbintensive und stark abstrahierte Bildsprache der Variationen wäre jedoch keineswegs denkbar ohne die bemerkenswerte künstlerische Genese, die Jawlensky ausgehend von seiner akademischen Ausbildung in Russland bis hin zu seiner Emigration in die Schweiz durchgemacht hat.

Um die Jahrhundertwende, als Jawlensky bereits mit Marianne von Werefkin in München lebte, entstehen erste Landschaften, die noch nichts von dem außergewöhnlichen Talent des Künstlers erahnen lassen.4 Zu dieser Zeit sind Einflüsse des akademischen Stils des russischen Realisten Ilja Repin sowie des europäischen Realismus spürbar, wenn sich auch langsam bereits

LANDSCHAFT

ROMAN ZIEGLGÄNSBERGER

… I’m broken and lame

You want it darker

We kill the flame

I’m ready, my Lord

Leonard Cohen, 2016

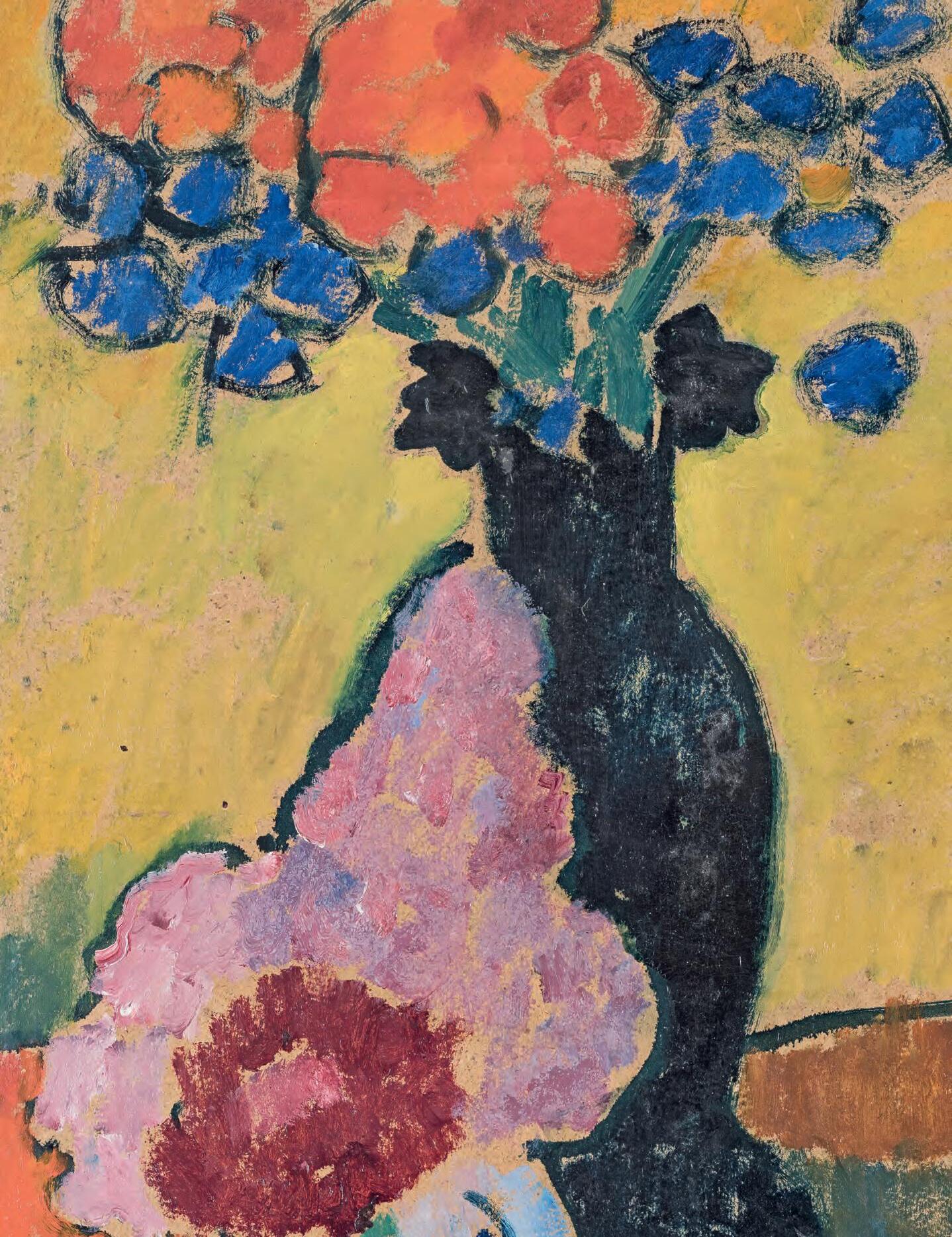

Bekannt ist Alexej von Jawlensky (1864–1941) seit dem Beginn der kunsthistorischen Aufarbeitung seines annähernd fünfzig Jahre umfassenden Schaffens (um 1890–1938) vor allem wegen der heute ausgesprochen populären wie farbensprühenden Murnau-Landschaften, der nahezu abstrakten, in der Schweiz entstandenen, sehr lyrischen Variationen eines landschaftlichen Themas sowie der schier unzähligen „Köpfe, Gesichte, Meditationen“, seinem eigentlichen stilistischen, motivischen und inhaltlichen Hauptwerk.1 Weniger bekannt ist, dass der Künstler während seines gesamten Lebens auch Stillleben malte. Dies tat er nicht nur am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn in München, sondern auch auf seinen beiden anderen wichtigen Lebensstationen in der Schweiz und in Wiesbaden – hier

allerdings in deutlich geringerem Umfang. Dass diese Gattung indes gar einer der Schlüssel zum Verständnis seiner sich allmählich über die Jahre entwickelnden und nach und nach schärfenden Kunst2 sowie seiner Lebens- und Weltauffassung gleichermaßen ist, überrascht dann doch.

Sogleich drängt sich freilich die Frage auf, wieso die Stillleben Jawlenskys bis heute so wenig Beachtung fanden, was – genau besehen – wohl an zwei Gründen gelegen haben dürfte. Da ist zunächst der Künstler selbst, der in seinen Lebenserinnerungen – kommt er auf seine Arbeiten zu sprechen – insbesondere seine verschiedenen „Köpfe“ hervorhebt und damit alle spätere Aufmerksamkeit fast ausnahmslos auf diesen einen, zugegebenermaßen sehr nachvollziehbaren Strang in seinem Werk lenkte.

Der zweite Grund für die geringe Aufmerksamkeit, die den Stillleben bislang zuteil wurde, ist als werkimmanent zu bezeichnen und dadurch in seiner Konsequenz letztlich nur logisch. Zwischen 1901 und 1911 werden im Catalogue Raisonné mit 106 Arbeiten noch viele Stillleben verzeichnet –teilweise handelt es sich sogar regelrecht um

1 Die Gleichwertigkeit zwischen Ich und Ich, die freie Begegnung zweier Subjekte im Anschauen ist allerdings nicht überall vorgesehen. In seiner Existenzphilosophie führt Jean-Paul Sartre aus, dass der Blick einen unaufhörlichen Prozess gegenseitiger Unterwerfung produziert. Das Ich als Subjekt ordnet den anderen als Objekt in die vom Ich erblickte Welt ein und umgekehrt. „Die Leute, die ich sehe lasse ich zu Objekten erstarren, ich bin in bezug auf sie wie ein Anderer in bezug auf mich; indem ich sie ansehe, ermesse ich meine Macht. Aber wenn ein Anderer sie und mich ansieht, verliert mein Blick seine Kraft […].“ (Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Hamburg 1962, S. 354).

2 Vgl. Hans Belting, Faces. Eine Geschichte des Gesichts, München 2013, S. 120. Belting erkundet in seiner hervorragenden Studie die vielfältigen Beziehungen von Gesicht und Porträt zur Maske. Aus der verzweigten Literatur kann eine andere, ebenfalls wichtige Publikation zum Thema von Gottfried Boehm genannt werden: Bildnis und Individuum. Über den Ursprung der Porträtmalerei in der italienischen Renaissance, München 1985.

3 Zur Verflochtenheit des Selbstporträts in die Geschichte der Darstellung des Todes siehe vom Verfasser: Der Künstler und der Tod. Selbstdarstellungen in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts Köln 1993.

4 Belting (s. Anm. 2), S. 148.

5 Alexej von Jawlensky, in: Clemens Weiler, Alexej von Jawlensky. Köpfe – Gesichte – Meditationen, Hanau 1970, S. 62.

6 Das Prinzip der Serie ist allerdings jeweils unterschiedlich motiviert (z. B. bei Josef Albers, Andy Warhol oder On Kawara). Fragen der Spiritualität des Bildes wirken bis zu Mark Rothko, Barnett Newman oder Ad Reinhardt. In der Literatur wurde auf diese Aspekte mehrfach hingewiesen. Siehe u. a. Katharina Schmidt, „Das Prinzip der offenen Serie. Zu Jawlenskys Werk von 1914 bis 1937“, in: Alexej Jawlensky, 1864–1941, hrsg. von Armin Zweite, Ausst.-Kat. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München und Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1983, S. 87–105; Das Geistige in der Kunst. Vom Blauen Reiter zum Abstrakten Expressionismus, Ausst.-Kat. Museum Wiesbaden 2010/11; Alexej von Jawlensky und Josef Albers. Farbe – Abstraktion – Serie, bearb. v. Jörg Daur und Roman Zieglgänsberger, Ausst.-Kat. Museum Wiesbaden 2011.

7 Alexej von Jawlensky, in: Weiler (s. Anm. 5), S. 13.

8 Werner Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, München 1965, S. 165.

9 Alexej von Jawlensky, „Lebenserinnerungen“, in: Weiler (s. Anm. 5), S. 97 und S. 98/99.

10 Siehe Weiler (s. Anm. 5), S. 121–126, und Alexej von Jawlensky zum 50. Todesjahr. Gemälde und graphische Arbeiten, hrsg. v. Volker Rattemeyer, Ausst.-Kat. Museum Wiesbaden 1991, S. 292– 300.

11 Siehe Weiler (s. Anm. 5), S. 95–120, erneut abgedruckt in: Alexej von Jawlensky. Reisen, Freunde, Wandlungen, hrsg. v. Tayfun Belgin, Ausst.-Kat. Museum am Ostwall, Dortmund 1998, S. 104 –119.

12 Brief vom 12. Juni 1938, in: Weiler (s. Anm. 5), S. 125 (Hervorhebungen vom Verfasser).

13 Siehe auch die ausführliche Erörterung des Bildes von Roman Zieglgänsberger, in: „Den Horizont abstecken. Alexej von Jawlensky zwischen 1896 und 1914“, in: Horizont Jawlensky. Alexej von Jawlensky im Spiegel seiner künstlerischen Begegnungen 1900 –1914, hrsg. v. Roman Zieglgänsberger, Ausst.-Kat. Museum Wiesbaden und Kunsthalle Emden 2014, S. 16–58, hier S. 31–33.

14 Es ist nicht ganz gesichert, dass Jawlensky Matisse 1906 zum ersten Mal persönlich getroffen hat. Werke von ihm hat Jawlensky in diesem Jahr auf jeden Fall, möglicherweise auch schon 1905 gesehen.

15 Siehe Weiler (s. Anm. 5), S. 125.

16 Ebd., S. 112.

17 Brief an Emmy Scheyer vom 14. Mai 1936, in: Alexej von Jawlensky zum 50. Todesjahr (siehe Anm. 10), S. 294.

18 Siehe Weiler (s. Anm. 5), S. 16.

19 Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, 4. Aufl. Bern 1952 (1. Aufl. München 1912), S. 143.

20 Franz Marc, „Geistige Güter“, in: Der Blaue Reiter, hrsg. von Wassily Kandinsky und Franz Marc, München 1912, Dokumentarische Neuausgabe von Klaus Lankheit, 3. Aufl., München 1979, S. 21–24, hier S. 23.

21 Otto Dix, 1955, zitiert nach Dieter Schmidt, Otto Dix im Selbstbildnis, Berlin (Ost) 1981, S. 224.

22 Otto Dix, 1965, ebd. S. 265.

23 Brief an P. Willibrord Verkade vom 12. Juni 1938, in: Weiler (s. Anm. 5), S. 125.

24 Brief an Emmy Scheyer vom 14. Mai 1936, in: Alexej von Jawlensky zum 50. Todesjahr (s. Anm. 10), S. 294. Im selben Brief heißt es: „Ich bin nicht in Paris, wie Kandinsky, mein Paris ist so klein.“ (Ebd.)

25 Brief an Verkade, 1938, in: Weiler (s. Anm. 5), S. 125.

26 Vgl. Itzhak Goldberg, „Die Religion des Gesichts“, in: Alexej von Jawlensky. Reisen, Freund, Wandlungen (s. Anm. 11), S. 64–75, hier S. 73/74.

27 Clemens Weiler schildert ein Gespräch mit Jawlensky: „Als ich Jawlensky einmal frug, warum er immer als Letztes den hellen Fleck über der Stirn male, da sagte er nur: ,Muß da sein‘.“ (Clemens Weiler, Alexej Jawlensky, Köln 1959, S. 141).

28 Brief an Emmy Scheyer vom 29. März 1926, in: Alexej von Jawlensky zum 50. Todesjahr (s. Anm. 10), S. 293.

29 Ebd.

30 Brief an Emmy Scheyer vom 8. März 1932, ebd.

31 Brief an Emmy Scheyer vom 12. Mai 1936, ebd.

32 Vgl. Itzhak Goldberg (s. Anm. 26), S. 72.

33 Brief an Emmy Scheyer vom 25. November 1936, auszugsweise in: Alexej Jawlensky, 1864 –1941 (s. Anm. 6), S. 114.

34 Siehe Weiler (s. Anm. 27), S. 128.

35 Siehe Weiler (s. Anm. 5), S. 92. Auch Kandinsky erkannte den singulären Beitrag Jawlenskys und schrieb ihm 1936, als er von Jawlensky eine Meditation erhalten hatte: „Ich beuge mich tief vor der Kraft Ihres inneren geistigen Lebens.“ (ebd., S. 130).

36 Ebd., S. 16.

37 Brief an Emmy Scheyer vom 14. Mai 1936, in: Alexej von Jawlensky zum 50. Todesjahr (s. Anm. 10), S. 294.

1 Helene im spanischen Kostüm um 1901/02 Öl auf Leinwand, 190,5 × 96,5 cm

Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung

Alexej von Jawlensky –Gesicht | Landschaft | Stillleben

Kunstmuseum Bonn

5. November 2020 bis 21. Februar 2021

Ausstellung und Katalog

Volker Adolphs

KUNSTMUSEUM BONN

Helmut-Kohl-Allee 2

D-53113 Bonn

Tel. +49 228 776260

Fax +49 228 776220

www.kunstmuseum-bonn.de

Intendant

Stephan Berg

Stellvertretender Direktor

Volker Adolphs

Kuratorinnen

Stefanie Kreuzer, Barbara J. Scheuermann

Verwaltung

Gabriele Kuhn, Michael Hubbert

Sekretariat

Kristina Georgi, Katja Thiele

Wissenschaftliche Volontärin

Anna Niehoff

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Kristina Thrien

Marketing

Christina Kalka

Bildung und Vermittlung

Sabina Leßmann

Registrar

Barbara Weber, Dagmar Kürschner

Restaurierung

Antje Janssen, Nicole Nowak, Verena Franken

Leitung der Werkstätten

Gianluca Galata, Martin Wolter

Leitung Technik

Josef Breuer, Martin Kerz

Katalog

Herausgeber

Volker Adolphs

Projektleitung Verlag

David Fesser

Lektorat

Christiane Weidemann, Berlin

Grafische Gestaltung

Silke Fahnert, Uwe Koch, Köln

Druck & Bindung

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe

© 2020 Deutscher Kunstverlag, Kunstmuseum Bonn und die Autorinnen und Autoren

Deutscher Kunstverlag GmbH

Berlin München

Lützowstraße 33 10785 Berlin www.deutscherkunstverlag.de Ein Unternehmen der Walter de Gruyter GmbH Berlin Boston www.degruyter.com

ISBN 978-3-422-98526-1

Bibliografische Information

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Umschlagabbildungen: Frau mit Fächer, 1912 (Kat. 3)

Große Variationen: Großer Weg –Abend, 1916 (Kat. 61)

Abb. S. 2: Jawlensky in Ascona, um 1918/19

In Kooperation mit Gefördert von