Ulrich Schulte-Wülwer

Ulrich Schulte-Wülwer

Die Malerfürstin Vilma Parlaghy

ISBN 978-3-422-80274-2

e-ISBN (PDF) 978-3-422-80275-9

Library of Congress Control Number: 2025930080

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Deutscher Kunstverlag

Ein Verlag der Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Genthiner Straße 13, 10785 Berlin.

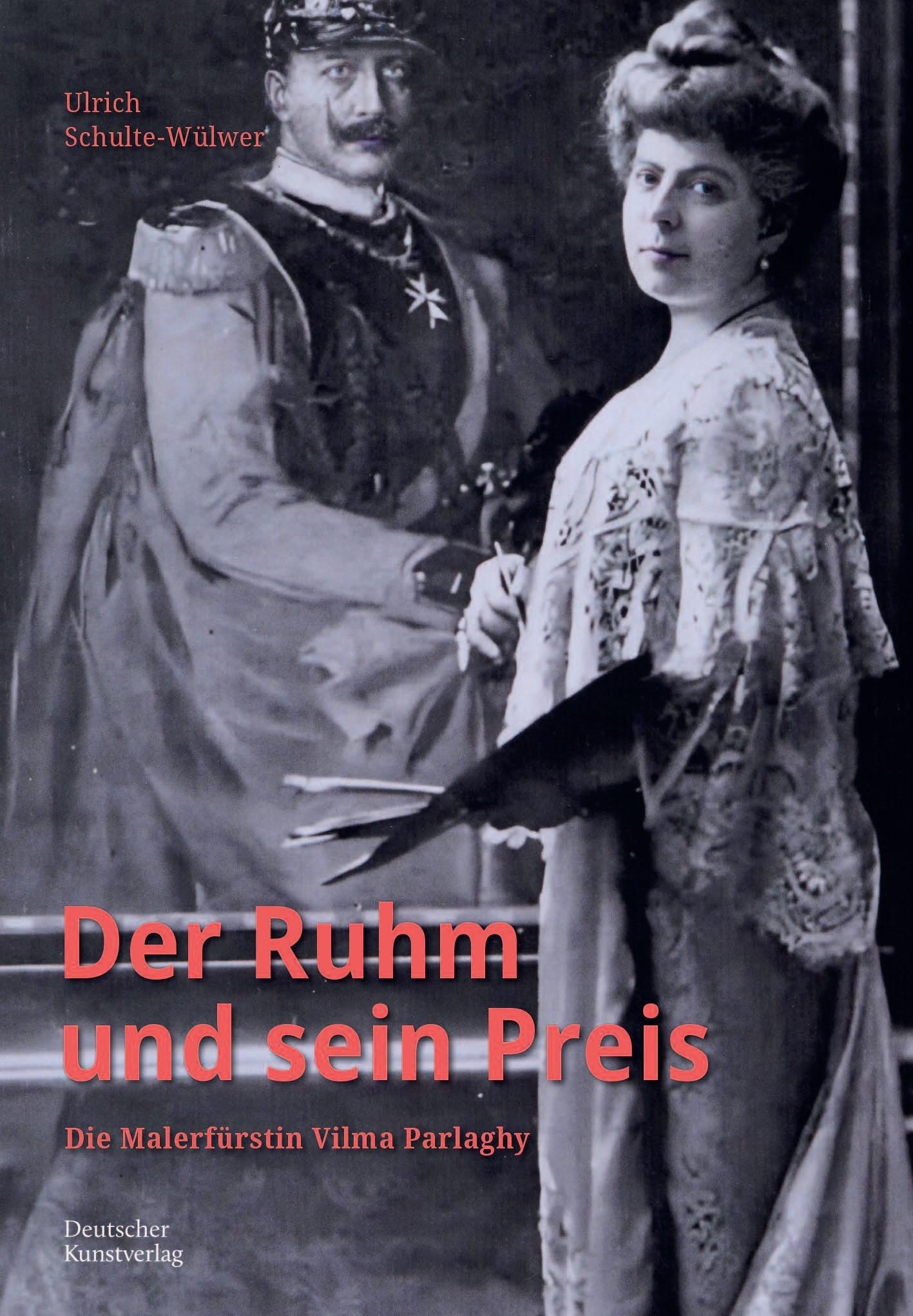

Einbandabbildung: Vilma Parlaghy vor dem vollendeten Bildnis Kaiser Wilhelm II. in der Uniform des Garde du Corps, 1893; Artothek, Bildagentur der Museen.

Covergestaltung: Katja Peters, Berlin

Satz: SatzBild GbR, Kieve, Sabine Taube

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

www.deutscherkunstverlag.de www.degruyter.com

Fragen zur allgemeinen Produktsicherheit: productsafety@degruyterbrill.com

Prolog 7

Herkunft und Jugend in Budapest 1863–1880 8

Vorbild Franz von Lenbach – Ausbildung in München 1880–1885 10

Der alte Revolutionär – das Porträt Lajos Kossuth 1885 21

Im Glanz der Donaumonarchie 1886 24

Eintritt in das Gesellschaftsleben der Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches 1887–1889 32

Der verdiente „Kulturkämpfer“ – das Porträt Ludwig Windthorst 1890 38

Der greise Feldmarschall – der Skandal um das Porträt Helmuth von Moltke 1891 46

Der Alte vom Sachsenwald – Das Porträt Otto von Bismarck 1892 56

Aufenthalt in Hamburg – im Schatten von Max Liebermann 1892 62

„Ausgestellt auf Befehl der Majestät des Kaisers“ – Der Skandal um das Porträt

Wilhelm II. 1893 65

Gesellschaftliche und mediale Netzwerke 72

Der Makel der Goldmedaille 79

Die Privatausstellung Unter den Linden 1895 und ihre Folgen 87

Die Ehescheidung 1895 95

Auf Reisen in Paris, Baden-Baden, Stuttgart und Frankfurt 1895–1896 99

Atelier und Salon Unter den Linden 12 102

Erster Aufenthalt in Amerika 1896 105

Aufenthalte in London, Leipzig, Wiesbaden, Berlin, Baden-Baden 1897–1898 109

Gesellschaftliches Engagement und Vorkämpferin gegen die Vivisektion 1897–1903 117

Die Heirat mit dem russischen Fürsten Georgy Lwoff und die Hochzeitsreise nach Amerika 1899 123

Erfolgreiche Porträtmalerin in Deutschland und Europa 1900–1903 128

Die zweite Ehescheidung 1903 141

Aufbruch in die Neue Welt, der Empfang der Malerfürstin in Amerika 1908 144

Am Ziel der Träume – Atelier und Suite in New York im Luxushotel The Plaza 1909 151

Der Plan einer „Hall of Fame“ der 25 bedeutendsten Amerikaner 154

Im Kreis der „High Society“ – Tycoone, Philanthropen, Professoren, Erfinder und Kriegshelden 162

Der tiefe Fall 174

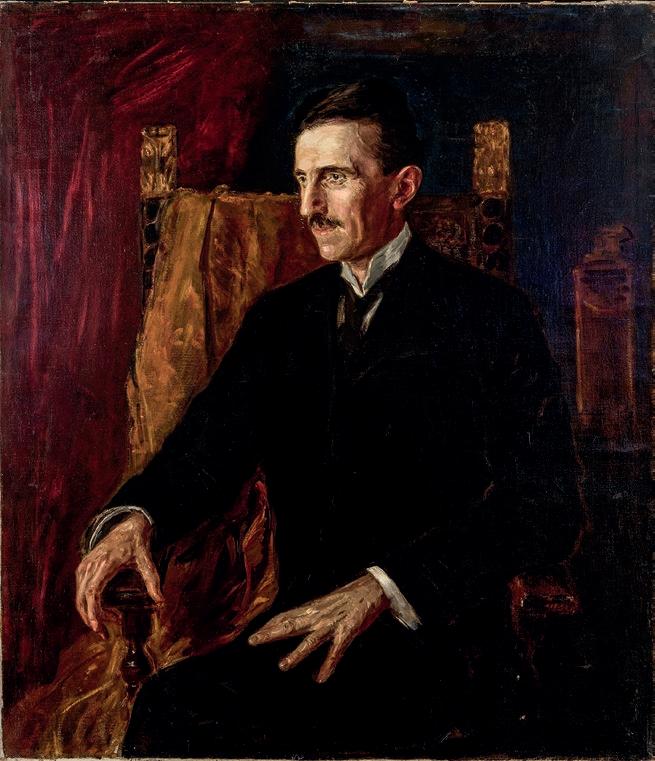

Der Gönner Ludwig Nissen und ein letzter Erfolg: Das „Blue Portrait“ des Erfinders Nikola Tesla 178

Das einsame Ende 1924 185

Literaturverzeichnis 189

Register 192

Bildnachweis und Bildrechte 196

Glamour und Geld, Intrigen und Skandale, Ruhm und Vergessen bestimmten das Leben der Porträtmalerin Vilma Parlaghy, das sich zwischen Budapest, Wien, München, Berlin, Südfrankreich und New York abspielte. Da die Kunstwelt des ausgehenden 19. Jahrhunderts fest in den Händen konservativer Funktionäre lag, mussten Künstlerinnen zu unkonventionellen Mitteln greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein überdurchschnittliches Talent war eine Voraussetzung, um in die Phalanx der männlichen Kollegen vorzudringen. Wagemut, weibliche List und Charme schienen probate Mittel, um in den Machtkämpfen des Kunstbetriebs zu bestehen. Vilma Parlaghy setzte darüber hinaus auf eine provokante Selbst inszenierung, die gesellschaftliche Konventionen in Frage stellte. Ihr Anrecht auf Ruhm und Erfolg musste sie sich jedoch erkämpfen, wobei sich der Skandal als wirkungsvolle Methode anbot, um ins Gespräch zu kommen. Den ersehnten Ruf einer Malerfürstin erlangte sie durch die Heirat mit dem russischen Aristokraten Georgy Lwoff.

Philipp Demandt, der als Direktor der Alten Nationalgalerie in Berlin ein Porträt von Kaiser Wilhelm II. „aus dem Dunkel des Depots“ holte, schrieb in einem Essay: „Wie keine Künstlerin zuvor beherrschte sie die Klaviatur der öffentlichen Inszenierung. Eine Malerfürstin, die diesseits wie jenseits des Atlantiks die Kunstwelt ebenso in Atem hielt wie die Klatschpresse, die Kaiser und Könige, Heerführer und Nobelpreisträger porträtierte, die als ,berühmteste Porträtmalerin der Welt‘ zur Millionärin wurde – und heute völlig vergessen ist, auch und nicht zuletzt, weil sie ihr größtes Kunstwerk mit ins Grab genommen hat: sich selbst.“1

1 Philipp Demandt: Die Prinzessin Parlaghy, in: Blau – ein Kunstmagazin Nr. 6, November 2015, S. 52–57.

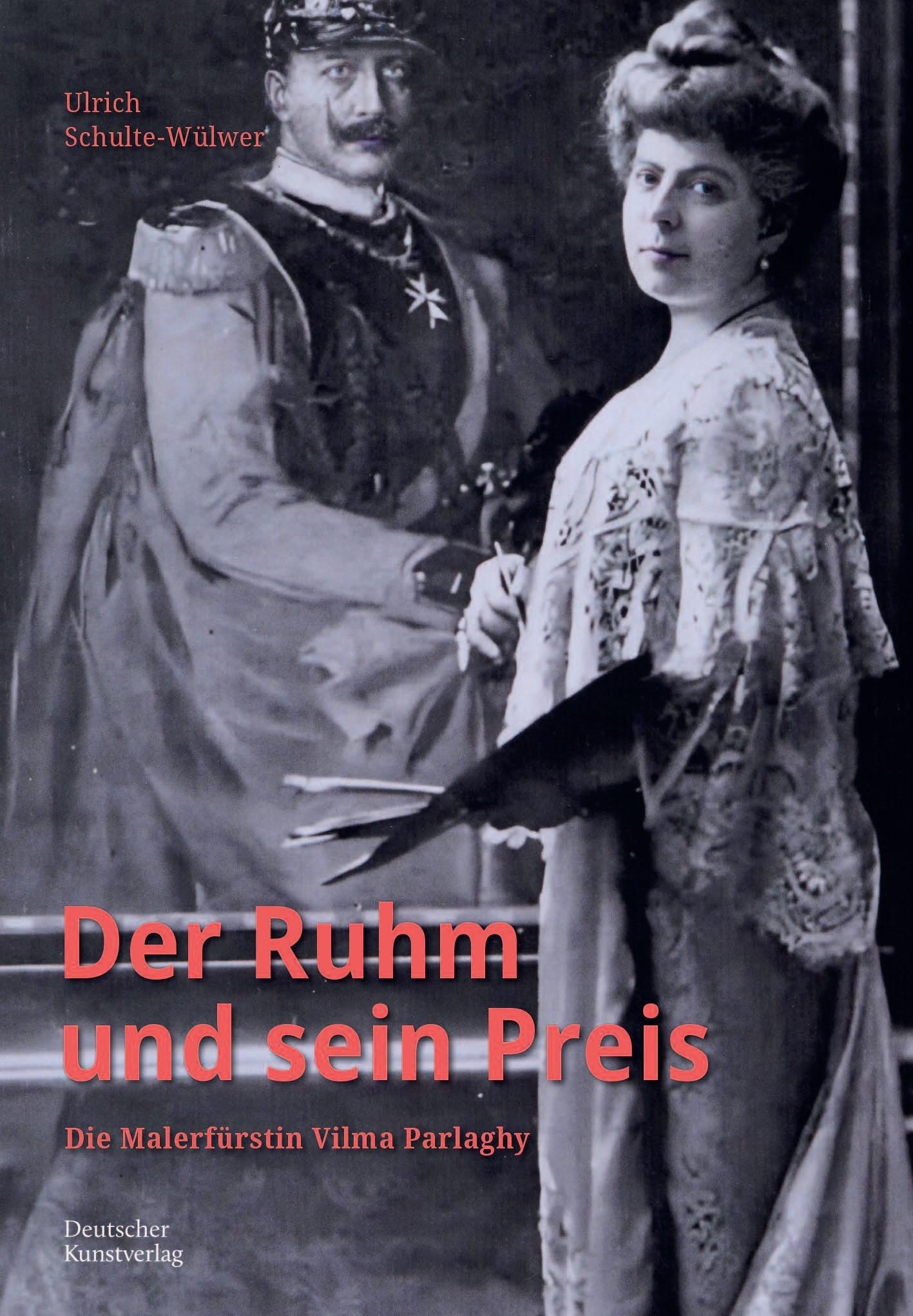

3 Selbstbildnis, um 1884; Öl auf Leinwand. Verbleib unbekannt

Bonańzka, die ihre erste grundlegende künstlerische Ausbildung fast zeitgleich in München im Umfeld ihrer polnischen Landsleute erhalten hatte.

Mit einem Porträt von Carl Albert Regnet, der sich als Biograf Münchner Künstler einen Namen gemacht hatte, war Vilma Parlaghy 1883 auf der Internationalen Kunstausstellung in München vertreten. Das Bild fiel auf, denn die „geistreiche Auffassung“ und der „breite, energische Vortrag“ verrieten „in keiner Weise die zarte Hand einer jungen Dame, die sich erst vor ein paar Jahren der Kunst zugewendet“. 31 Schon jetzt beherrschte Vilma Parlaghy die Kunst des Gebens und Nehmens. Als sich die inzwischen 21-jährige Malerin 1884 auf einer Ausstellung des Münchner Kunstvereins mit einen Selbstbildnis in Szene setzte, pries Regnet „die Vornehmheit der Erscheinung und das wunderbar harmonische Kolorit“, das die „Aufmerksamkeit aller Kenner auf sich zog“ (Abb. 3) 32

31 Kunstchronik, Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe 18. Jg., 1883, S. 578.

32 Die Kunst in Österreich-Ungarn, (Jahrbuch der Allgemeinen Kunstchronik), 1. Jg., Wien 1884), S. 92 f. Kunstchronik Nr. 7 vom 27. November 1884, S. 126. Allgemeine Kunst-Chronik Wien Bd. 8, 1884, S. 875.

4 Selbstbildnis; Öl auf Leinwand, 40 × 37 cm. Bez.: V. Parlaghy. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Vilma Parlahgy zeigte sich sehr selbstbewusst in einem eng anliegenden, stark glänzendem weißen Kleid aus Atlasseide im Empire-Stil. In der Linken hält sie die Palette, in der Rechten ein farbdurchtränktes Tuch. Dieses Porträt fordert den Vergleich mit einem anderen Selbstbildnis geradezu heraus, das die gleichaltrige Sabine Gräf, später verheiratete Lepsius, 1885 in Berlin malte. 33 Sabine Gräf trägt zwar ebenfalls keinen Malkittel, aber dennoch sind die Unterschiede gravierend. Das Kleid von Sabine Gräf, das über der Brust von einer Brosche zusammengehalten wird, ist deutlich anspruchsloser. Auch sie hält Pinsel und Palette in der Hand, doch ihre Geste ist nicht ostentativ, sondern eher nachdenklich. Während Sabine Gräf den Blickkontakt verweigert und „ein melancholisches Versunkensein in die eigenen Innenwelten“ zum Ausdruck bringt, 34 richtet Vilma Parlaghy ihre Augen herausfordernd auf den Betrachter. Weitaus bescheidener gibt sie sich ausnahmsweise

33 Sabine Lepsius, Selbstbildnis 1885 (Öl auf Leinwand, 83,7 × 63,5 cm). Nationalgalerie Berlin.

34 Annette Dorgerloh: Das Künstlerpaar Lepsius – Zur Berliner Porträtmalerei um 1900, Berlin 2003, S. 66.

Vilma Parlaghy malte weiterhin in Lenbachs Stil, doch bei allen Gemeinsamkeiten gab es einen wesentlichen Unterschied: Lenbach stand in dem Ruf, neben seinen Bismarck-Bildnissen der Porträtist eleganter und mondäner Damen zu sein, Parlaghy hingegen war im Begriff, sich als Porträtistin mächtiger alter Männer zu profilieren.

Während der Entstehung von Parlaghys Moltke-Bildnis war die Idee eines Porträts des ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarcks aufgekommen, der in Ungnade gefallen war. Für Wilhelm II. war Bismarck nicht mehr zeitgemäß, und er hatte früh deutlich gemacht, selbst politischen Einfluss nehmen zu wollen. Der Streit um das Sozialistengesetz hatte dem Kaiser Gelegenheit gegeben, Bismarck im März 1890 zu entlassen, der sich daraufhin grollend auf seinen Landsitz Friedrichsruh bei Hamburg zurückgezogen hatte.

Vilma Parlaghy wartete, bis ihr der Kölner Industrielle Julius van der Zypen den Auftrag für ein Bismarck-Porträt erteilte. Van Zypen leitete eine der größten europäischen Eisenbahn- und Maschinenfabriken und galt als ein großer Verehrer des früheren Reichskanzlers. Einzelheiten erfahren wir von dem deutschungarischen Journalisten Adolph Kohut, der 1894 eine Schrift mit dem Titel „Fürst Bismarck und die Frauen“ veröffentlichte, in der er Vilma Parlaghy ein eigenes Kapitel widmete. Bevor Kohut auf die Entstehung des Bismarck-Porträts einging, lobte er die Malerin in den höchsten Tönen:

Die in Berlin lebende berühmte ungarische Porträtmalerin Vilma Parlaghy ist noch eine junge und dabei sehr schöne, geistreiche und energische kleine Frau. Sie ist eine Erscheinung, wie sie die Geschichte der Kunst nicht weiter kennt,[…] so daß man sie die Portraitistin der großen Männer der Gegenwart nennen könnte. Man kann sagen, daß sie die gesuchteste Bildnismalerin Deutschlands ist, und von Rechts wegen, denn sie vereinigt zahl reiche glänzende Vorzüge in ihrem Wesen. Sie verfügt über einen geläuterten Geschmack, einen unfehlbaren Blick und ein unbestechliches Urteil. Ihr gesunder und durchgeistigter Realismus ist bestrebt, die Erscheinungen in ihrer schlichten Natürlichkeit und Einfachheit festzuhalten; mit Genialität erfasst

18 Reichskanzler Otto von Bismarck, um 1892; Öl auf Pappe; 104 × 85 cm. Bez.: V. Parlaghy Friedrichsruh. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Mit dieser Auszeichnung fiel ein weiterer Makel auf die Malerin, der in der Presse folgendermaßen auf den Punkt gebracht wurde: „So fand in manchen Kreisen die Auffassung Raum, dass die Künstlerin die davon getragene Medaille weniger ihrem künstlerischen Verdienste zu verdanken habe, als der Abneigung des Kaisers gegen Wallots Bauwerk“.191 Versuche, die Entscheidung rückgängig zu machen, waren vergebens.192 Wallot verließ daraufhin grollend die Reichshauptstadt und ging als Architekt nach Dresden. Zahlreiche Künstlervereine im gesamten Reich solidarisierten sich und ernannten Wallot zu ihrem Ehrenmitglied, während die Unbeliebtheit des Kaisers in Deutschland neue Ausmaße erreichte. Abfällig schrieb der Berliner Mitarbeiter der Neuen Züricher Zeitung: „Aber in dem Augenblick nun, wo Seine Majestät höchstselbständig Herrn Wallot von der Preisliste streicht und an dessen Statt die kleine dicke ungarische Malerin prämiert, ist in allen Ecken und Kanten der Teufel los“.193

Die offizielle Bekanntgabe der Verleihung der Goldmedaille ließ indes auf sich warten. Da Vilma Parlaghy bereits ein Glückwunschreiben des Kultusministers erhalten hatte, zögerte sie keinen Moment, ihrerseits die frohe Kunde öffentlich zu machen, was in der Presse als Eigenreklame und „eines Künstlers nicht würdig“ bezeichnet wurde.194 Ende Oktober 1894 quittierte Vilma Parlaghy den Empfang der großen Goldmedaille.195 Der Fall beschäftigte die Öffentlichkeit über Wochen. Die jüdische Schriftstellerin und Journalistin Ulla Wolff-Frank, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzte, für ihre Beiträge aber das Pseudonym Ulrich Frank benutzte, ging in ihrer Philippika mit den Widersachern von Vilma Parlaghy hart ins Gericht:

Die große goldene Medaille scheint ein sehr unangenehmes Ding zu sein, besonders für den, der sie nicht hat. Nur so ist es einigermaßen erklärlich, wenn eine gewisse Sorte Kunstbeflissener und ihre Gefolgschaft in der Presse hinter einer Persönlichkeit her hetzen, die diese Auszeichnung errungen hat. Die Mißgunst trägt immer boshafte Züge und was sie widerspiegeln, kann die Erscheinungen nur in Verzerrungen zeigen. Tatsachen werden gefälscht, die Schmähsucht treibt ihr trauriges Gewerbe, und gern wird geglaubt und

191 Berliner Tageblatt, 27. Januar 1895. Eine Schlüsselszene im Zerwürfnis von Wallot und Wilhelm II. war ein Atelierbesuch, bei dem der Kaiser zu einem Stift gegriffen hatte, einen Grundriss mit Strichen bearbeitete und dann dem achtzehn Jahre älteren Wallot beschied: „Mein Sohn, das machen wir so.“ Wallot hatte daraufhin erwidert: „Majestät, das geht nicht!“ John C. G. Röhl: Wilhelm II. – Der Aufbau der persönlichen Monarchie, München 2002, S. 1005 f.

192 Hagener Zeitung, 8. November 1894.

193 Zitat nach Aachener Anzeiger, Politisches Tageblatt, 20. November 1894.

194 Demandt (2015), S. 55.

195 Staatsbibliothek Berlin Handschriftenabteilung Slg. Darmstaedter 2n 1884: Parlaghy, Vilma Blatt 8.

eine schöne Skizze für mich malen. 2 Sitzungen genügen dazu“. 337 Offenbar hatte Sudermann das Spiel durchschaut und er war nicht bereit, den geforderten Preis für ein Ölgemälde zu akzeptieren. Vilma Parlaghy versuchte sich mit folgendem Schreiben aus der Affäre zu ziehen:

Ich bin sehr, sehr, sehr betrübt, daß das Bild, welches ich aus reiner künstlerischer Begeisterung für ihren schönen Kopf und nicht minder für den Menschen begonnen habe, ein so trauriges Ende gefunden hat. Meine Verehrung für Sie, hochgeehrter Herr Sudermann wird so lange ich lebe – dieselbe große bleiben! Mit vielen Grüßen und Dank für das, was ich trotz alledem empfangen, verbleibe ich Ihre treue Fürstin Lwoff-Parlaghy. 338

Es gab wohl kaum einen Auftrag, den die Malerin ablehnte. Im Herbst 1903 vollendete sie in Wien „eine Reihe Bildnisse von Persönlichkeiten der Wiener ersten Gesellschaft“. 339 Anschließend reiste sie weiter nach Belgrad, wo ihr König Peter I. von Serbien, der einige Jahre zuvor ihre Porträts auf einer Ausstellung in Baden-Baden bewundert hatte, in seiner Residenz für drei Wochen ein Atelier einrichtete. Ein Foto zeigt die Malerin an der Staffelei (Abb. 48). 340 Der König posiert in der scharlachroten Uniform des Feldmarschalls mit goldenem Kragen und goldenen Epauletten sowie einem dunkelblauen Überrock. Auf dem Kopf trägt er einen weißen Tschako mit blauer und roter Feder. Als Dank erhielt die Malerin den St. Sava- Orden, den höchsten Zivilorden des Landes. 341 König Peter war an europäischen Höfen nicht salonfähig, denn ihm stand die Ermordung seines Vorgängers, die kaum ein halbes Jahr zurücklag, noch allzu deutlich auf die Stirn geschrieben. Wohl aus diesem Grunde lag ihm viel daran, das lebensgroße Bildnis in Berlin, im Pariser Salon und in Wien auszustellen, was ihm offenbar nicht gelang. 342

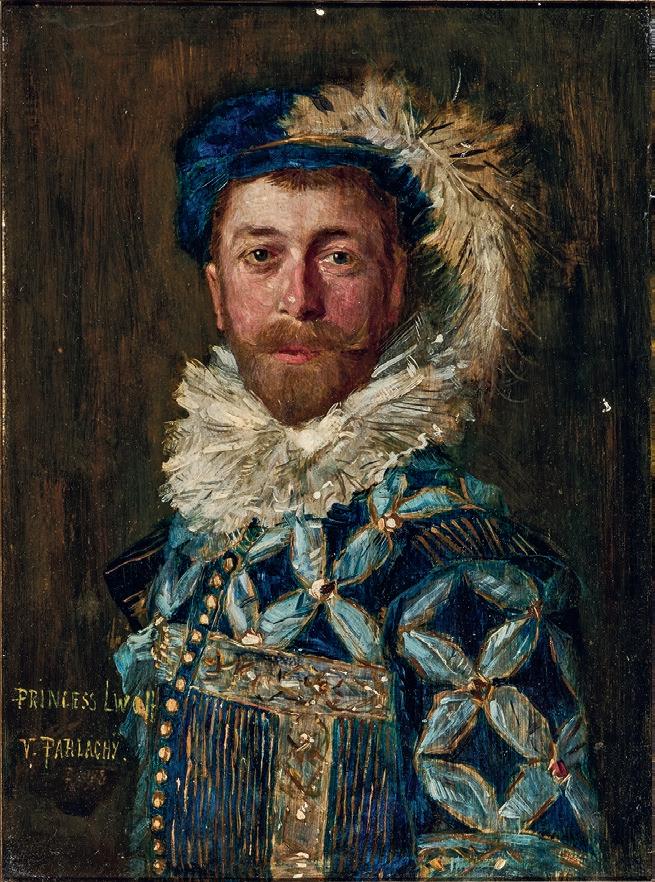

Zurück in Berlin entstand wohl im Rahmen einer Festlichkeit am Hof ein Porträt von Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Der Bruder der Kaiserin, der ein ausschweifendes Leben führte, war bestrebt, innerhalb und außerhalb der Hofgesellschaft zu glänzen, wohl aus diesem Grund zeigt ihn das Porträt mit einer blauen Samtmütze in der Art der niederländischen Barockmaler (Abb. 49). Im Dezember 1903 saß Kronprinz Wilhelm der Malerin im Hotel Westminster Modell. Er trägt die Uniform des 1. Garde-Regiments, darüber

337 Deutsches Literaturarchiv Marbach, 24.10.1905, HS 117986.

338 Literaturarchiv Marbach, ohne Datum, HS 117989.

339 Leipziger Tageblatt, 15. Oktober 1903.

340 L’ Illustrazione Italiana, Vol. XXX, No. 51, 20. Dezember 1903. Bildagentur bpk 70583768.

341 In der Aachener Zeitung vom 9. Dezember 1903 erschien ein ausführlicher Bericht über die Entstehungsgeschichte dieses Porträts, das in dem Raum einen ständigen Platz finden sollte, in dem es entstanden war.

342 Das Porträt wurde auf der Weltausstellung in Lüttich 1905 im Serbischen Pavillon gezeigt. Rhein- und Ruhrzeitung, 17. Mai 1905.

ein hellgrauer Mantel mit dunklem Pelzkragen, die Rechte auf den Säbel gestützt. 343 Das Porträt war 1905 auf der Großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt. Der Journalist Paul Lindenberg bezeichnete es als „das Beste, das wir bisher vom Kronprinzen besitzen, ordentlich lebenswahr, in schlicht-vornehmer Auffassung und in reifer, sorgsam bedachter Ausführung“. 344 Der Kronprinz schenkte das Bild seiner Verlobten Kronprinzessin Cecilie, die ihre Zeit überwiegend in Cannes verbrachte. In ihren Erinnerungen schreibt sie: „Eine Freude machte mir mein Verlobter damit, daß er sich von Vilma Parlaghy lebensgroß für mich malen ließ, so daß ich ihn wenigstens im Bild vor mir hatte“. 345

343 Abb. des Porträts des Kronprinzen im International Studio, Bd. 51, 1914.

344 Solinger Kreis Intelligenzblatt, 9. September 1905.

345 Süddeutsche Zeitung, 29. November 1930.

49 Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein; Öl auf Holz; 31,5 × 23 cm. Bez.: Princess Lwoff/V. Parlaghy. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Während man in Berlin der Hochzeit des Kronprinzen entgegenfieberte, war auch die zweite Ehe von Vilma Parlaghy gescheitert. Fürst Georgy Lwoff hatte sich in seine Heimat zurückgezogen, nachdem er 1902 die Präsidentschaft der Landesvertretung der Stadt Tula übernommen hatte, in deren Nähe seine Familie ansässig war. Im Mai 1903 kursierten bereits erste Gerüchte über eine Trennung, die noch in der Presse dementiert wurden, weil sie angeblich „jeder Begründung entbehrten,“ doch noch im selben Monat wurde das Paar geschieden. 346 Der Fürst hatte die Künstlerin verlassen, doch er gestattete ihr, weiterhin den Titel Fürstin Lwoff-Parlaghy zu führen. In der Presse wurde kolportiert, dass er den aufwändigen Lebensstil seiner geschiedenen Frau jährlich mit einer siebenstelligen Summe unterstützte. 347 Doch dies kann nicht den Tatsachen entsprechen, die Familie Lwoff war alles andere als wohlhabend. Emma Vely bestätigt ihrerseits, dass der Fürst unbemittelt war. 348

Um dem öffentlichen Klatsch zu entfliehen, zog sich die Fürstin, wie schon nach der ersten Ehescheidung, für einige Zeit in mondäne Bäder zurück. In Marienbad veranstaltete sie 1904 eine Ausstellung, die der englische König Edvard VII., der Marienbad insgesamt neunmal besuchte, eröffnete. Der Monarch versprach, für ein Porträt Modell zu sitzen, vom dem die erste Studie erhalten ist (Abb. 50). 349

Mag die erneute Ehescheidung für ihre Karriereplanung nicht unbedingt ein Nachteil gewesen sein, so warf ein anderes unvorhersehbares Ereignis einen dunklen Schatten auf die erfolgsverwöhnte Künstlerin. Vilma Parlaghy verfügte inzwischen über ein Automobil, mit dem sie sich von einem Chauffeur von Ort zu Ort bringen ließ. Am 29. Mai 1905 kam es zu einem folgenschweren Unfall. Der mit

346 Auch diese Ehe blieb vermutlich kinderlos.

347 In der Presse war von 100 Millionen die Rede. Fürst Lwoff soll später eine wohlhabende französische Aristokratin geheiratet haben. General-Anzeiger für Duisburg, 8. April 1909. Anzumerken ist, dass Fürst Lwoff nach der Februarevolution 1917 erster Ministerpräsident Russlands wurde, zahlreiche Reformen einleitete, aber nach der Oktoberrevolution in Ungnade fiel.

348 Vely (1929), S. 343.

349 Government Art Collection UK. Die Ausstellung in Marienbad enthielt u. a. die Porträts von Bismarck und des Königs von Serbien.

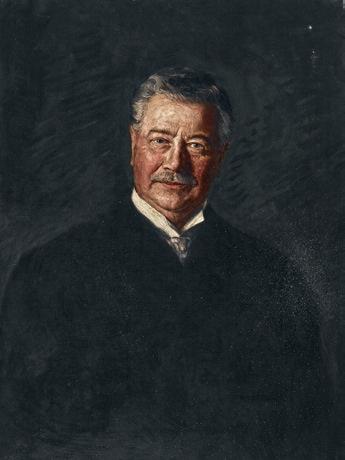

52 Der amerikanische Pädagoge und Politiker Seth Low; Öl auf Leinwand, 79 × 59,3 cm. Columbia University of Art Properties. Inv. 1974. 12.3 CU

53 Der amerikanische Anwalt, Finanzier und Philanthrop Robert W. DeForest; Öl auf Leinwand, 104 × 76 cm. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Wilson. Wilson war Präsident der Society of American Authors und Markham war über Nacht mit seinem Gedicht „The man with the hoe“ berühmt geworden. 388

Von großer Bedeutung waren für Vilma Paraghy Kontakte zum Metropolitan Museen, das mit seiner 1902 errichteten Fassade an der Fifth Avenue den großen Museen der alten Welt auch äußerlich mehr als ebenbürtig war. Mit dem Journalisten William Conant Church porträtierte sie einen der Mitbegründer des Museums und mit dem Finanzier und Philanthropen Robert W. DeForest einen der Treuhänder (Abb. 53). 389 Dem Museum selbst machte sie ein Fichu genanntes Dreieckstuch des 18. Jahrhunderts aus Österreich zum Geschenk. 390 Später stiftete sie dem Brooklyn Institute Museum einen in ihren Augen kostbaren Teppich. 391

388 Das Gedicht war von dem sozialkritischen Gemälde des Franzosen Jean-Francoise Millet „Der Mann mit der Hacke“ angeregt und wurde zu einer Hymne der amerikanischen Arbeiterbewegung. Das Porträt von Markham ist reproduziert und gewürdigt von James Barnes in seinem Artikel „A Painter of Men of Mark“ in: Art and Progress, Vol. 3, Nr. 8, June 1912, S. 611. Der Verbleib des Porträts ist nicht bekannt.

389 Das Porträt von William Conant Church in Kat. Paintings & Object of Art (1924), Nr. 287, das von De Forest in Kat. Paintings & Object of Art (1924), Nr. 346.

390 Metropolitan Museum of Art Inv. 168312.

391 Steckner (1993), S. 40.

Im Kreis der „High Society“ – Tycoone, Philanthropen, Professoren, Erfinder und Kriegshelden

in der Schlacht von Gettysburg sein rechtes Bein verloren hatte. Die Künstlerin gab bekannt, dass sie die Absicht habe, das Porträt aus Anlass des 86. Geburtstags des Veteranen der Stadt New York für die City Hall zu schenken.415 Im Auftrag von Sickles entstand ein weiteres Porträt, das „Devil Dan“ in Uniform vor einem roten Vorhang zeigt, der mit einem Stern geschmückt ist. Der Held des Bürgerkriegs wendet sich dem Betrachter als Mann der Tat zu. Den Daumen der rechten Hand hat er unter den Gürtel geschoben, der Hut liegt auf dem linken Knie (Abb. 60).416

Sickles begleitete Vilma Parlaghy im November 1911 zu einer Horse Show im Madison Square Garden, wo das Paar Aufsehen erregte, auch weil es von zwei Lakaien in Uniform eskortiert wurde. Beide waren sich der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde, durchaus bewusst, schrieb die New York Times.417 Sickles war trotz seines Alters ein gefürchteter Schürzenjäger, und es dauerte nicht lange, bis er der Fürstin seine Liebe gestand.418 Weit davon entfernt, diese zu erwidern, verstand sie es gleichwohl, den alten Narren für ihre Interessen zu instrumentalisieren. Bei einer Vorstellung des Circus Barnum & Bailey im Madison Square Garden hatte sich Vilma Parlaghy in einen jungen Löwen verliebt. Als man ihr Kaufangebot ablehnte, schaltete sie „Devil Dan“ ein, der alles daran setzte, den Löwen für seine Angebetete zu bekommen. Der Coup gelang. Vilma Parlaghy taufte den Welpen mit Champagner auf den Namen „Goldfleck“, ließ ihn in ihrer Badewanne schlafen und führte ihn an der Leine durch den Central Park. Als Dank für seinen Einsatz schuf sie ein weiteres Porträt von Sickles mit dem Tier auf seinem Schoß. Das Bild erhielt den Titel „Die zwei Löwen“.419

Als Vilma Parlaghy im Sommer des Jahres 1911 für einige Monate nach Europa reiste, nahm sie Goldfleck mit. In Paris, wo sie im Elysée Palace Hotel abstieg, war es mittlerweile Mode, dass sich extravagante Frauen mit exotischen Tieren umgaben. Kleine Affen, junge Löwen und Panther hatten Pekinesen und Papageien verdrängt.

Die Schauspielerin Cécile Sorel und die Sängerin Marguerite Carré hatten aus Südamerika junge Pumas mitgebracht und die Suffragette Marguerite Durand führte einen zahmen Löwen namens „Tiger“ auf den Straßen von Paris spazieren. Das Leben von „Goldfleck“ war kurz. Als der geliebte Welpe im Mai 1912 in New York starb, veranstaltete die Fürstin in ihrer Suite eine Trauerfeier, anschließend wurde der Kadaver, begleitet von sechs Autos mit Trauernden, auf dem Hartsdale Tierfriedhof

415 New York Times, 22. Oktober 1911.

416 Steckner (1993), Nr. 89.

417 New York Times, 25. November 1911.

418 Diese Briefe spielten später eine Rolle, als der Sohn Stanton Sickles’ in einem Rachefeldzug gegen seinen Vater vor Gericht zog. Washington Herald, 6. Oktober 1912 („Sickles’ son drags name of Princess into tangle“).

419 https://hatchingcatnyc.com/2014/01/18/lion-princess-lwoff-palaghy-plaza-hotel/

Im Kreis der „High Society“ – Tycoone, Philanthropen, Professoren, Erfinder und Kriegshelden

60 Der amerikanische Generalmajor Daniel Edgar Sickles, um 1911; Öl auf Leinwand, 137,5 × 109 cm. Bez.: Princess Lwoff-Parlaghy. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

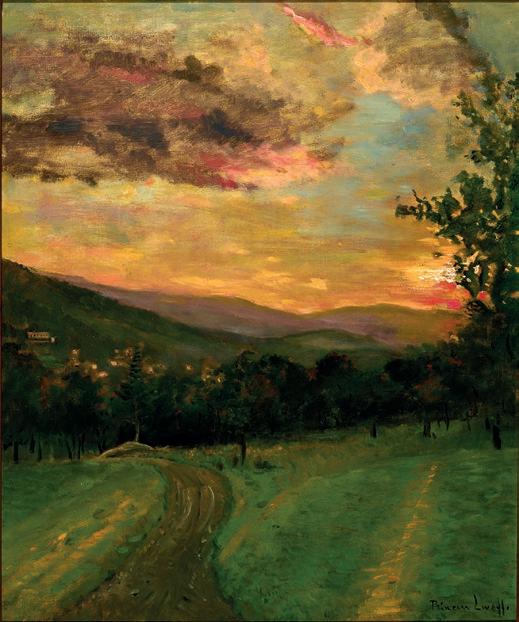

61 Sonnenaufgang in den Catskill Mountains, um 1913; Öl auf Leinwand, 85 × 100 cm. Bez.: Princess Lwoff. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

beigesetzt. Erholung von diesem traumatischen Erlebnis suchte die Fürstin von August bis Oktober 1912 in Karlsbad 420

Der Besitz an der Riviera genügte Vilma Parlaghy auf Dauer nicht. Im November 1913 erwarb sie in den malerischen Catskill-Mountains bei Haines Falls unweit des Hudson für 35.000 Dollar ein 40 Hektar umfassendes Wald- und Parkgelände, dem sie den Namen „Santa Maria“ gab. Das dazugehörige Herrenhaus verfügte über 17 Räume. In den Außenanlagen befanden sich Ställe für die Zucht von Hirschen und Bären.421 Die Caskill-Mountains mit ihrer paradiesisch anmutenden Landschaft waren seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Anziehungspunkt für Künstler, die der „Hudson River School“ angehörten. Auch die Fürstin griff hier zu Pinsel und Palette, um zwei ihrer wenigen Landschaftsbilder zu malen (Abb. 61). In ihrer Nachbarschaft lebte der Naturforscher John Burroughs zurückgezogen in einem Blockhaus

420 Karlsbader Kurliste, 1. Oktober 1912.

421 Steckner (1993), S. 40.

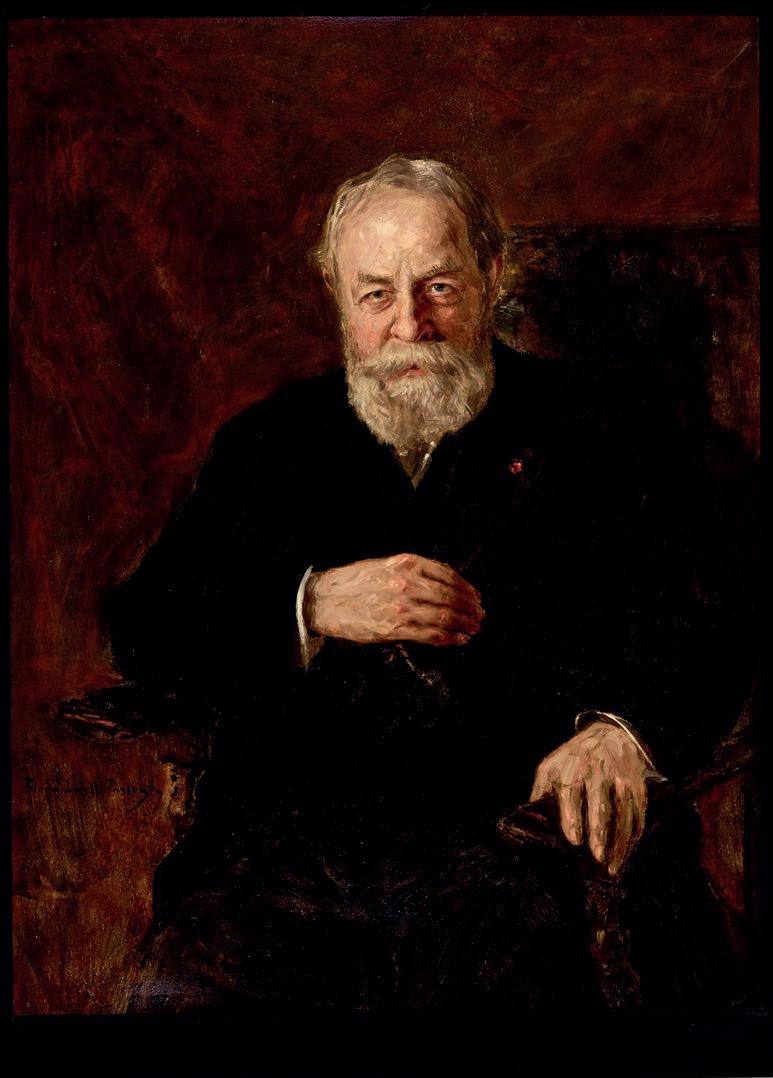

62 Der amerikanische Naturforscher John Burroughs; Öl auf Leinwand, 104 × 78 cm. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Der Gönner Ludwig Nissen und ein letzter Erfolg: Das „Blue Portrait“ des Erfinders Nikola Tesla

66 Katherine Quick-Nissen; Öl auf Leinwand, 107 × 87 cm. Bez.: Princess Lwoff-Parlaghy. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

Am 1. März 1916 präsentierte die Künstlerin das Bild einem kleinen Kreis unter der Beleuchtung, bei der es entstanden war.443 Es blieb das einzige Porträt des legendären und bahnbrechenden Entdeckers auf dem Gebiet der Elektrotechnik, der in seiner äußeren Erscheinung wie in seinem Wesen Merkmale aufwies, die die Künstlerin treffend festgehalten hat: Tesla war ein sehr großer, sehr dünner und überaus ernster Mann mit einer eleganten und stilvollen Körperhaltung. Sein Blick bestätigt eine gewisse Scheu vor Frauen und am sprechendsten sind seine bemerkenswert großen Hände.

Vilma Parlaghy hoffte bis zum Schluss auf eine Verbesserung ihrer Lebensumstände. Doch auch der ehemalige Präsident Theodore Roosevelt, der ihr 1918, sechs Wochen vor seinem Tod, Modell saß und bereits von schwerer Krankheit gezeichnet war, vermochte ihr nicht zu helfen (Abb. 68).444 Ludwig Nissen veröffentlichte das Porträt, dem die Künstlerin die Notiz hinzugefügt hatte: „every stroke from life“, in

443 New York Times, 2. März 1916.

444 Kohle und Pastell, 107 × 84 cm, signiert datiert 1918 Kat. Paintings & Object of Art (1924), Nr. 327. Versteigert April 30, 1936 American Art Association, Lamont Sale.

Der Gönner Ludwig Nissen und ein letzter Erfolg: Das „Blue Portrait“ des Erfinders Nikola Tesla

67 Der Ingenieur und Erfinder Nikola Tesla, 1916; Öl auf Leinwand, 107 × 93 cm. Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum

einer privaten Gedenkschrift.445 Zum Weihnachtsfest des Jahres 1919 lud das Ehepaar Nissen die Malerin zu einem Ausflug in den Prospect Park in Brooklyn und nach Long Island ein, die sich im Gästebuch mit den Worten bedankte: „Christmas day 1919 – with the dearest friends, the kindest to me, I ever met in my live.“ Wurden die gesellschaftlichen Kreise von Vilma Parlaghy auch rasant kleiner, so zollte ihr

445 „Reminiscenses of Theodore Rossevelt“, Privatdruck, ein Exemplar im Nordfriesland Museum. Nissenhaus Husum.