Tristan und Isolde

Richard Wagner

Richard Wagner

Handlung in drei Aufzügen

Uraufführung am 10. Juni 1865 in München

Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 1. November 2025

Koproduktion mit dem Grand Théâtre de Genève

I am delighted to welcome you to our new production of TRISTAN UND ISOLDE here at the Deutsche Oper Berlin. This production is very close to my heart because TRISTAN has accompanied me throughout my life as a musician, profoundly shaping my understanding of musical theatre. When I first encountered Tristan, immersing myself day and night in this intoxicating music, I was 17, and of course a very different person. Over the decades, my youthful enthusiasm has morphed into another kind of familiarity with the work. Today, when I conduct TRISTAN , I feel that I can find every single essential life experience I have had in the meantime reflected in this music. Longing and loneliness, pain and loss, but also the overwhelming experience of love are present in TRISTAN , portrayed with an intensity as if we were seeing everything that makes us human in one glance.

In my 16 years as general music director of the Deutsche Oper Berlin, this work has also been a companion: TRISTAN UND ISOLDE , directed by Sir Graham Vick, who died far before his time, was my first Wagner premiere here, and now the new production by Michael Thalmeier marks the beginning of my last season. The performances I have been privileged to lead during these years were marked by memorable encounters with great singers. First and foremost, however, they were milestones of my wonderful relationship with the musicians of the orchestra of the Deutsche Oper Berlin. Perhaps even more than DER RING DES NIBELUNGEN , TRISTAN UND ISOLDE with its broader social perspective and its absolute emotional abandon is a work that allows conductor and orchestra, singers and audience to become one in a collective experience.

I look forward to sharing this experience with you.

Yours,

Donald Runnicles

ich freue mich, Sie zu unserer Neuproduktion von TRISTAN UND ISOLDE hier in der Deutschen Oper Berlin begrüßen zu dürfen. Für mich ist diese Produktion schon deshalb ein Herzensanliegen, weil mich der TRISTAN durch mein ganzes Leben als Musiker begleitet hat und mein Verständnis von Musiktheater geprägt hat. Als ich TRISTAN für mich entdeckte und diese berauschende Musik Tag und Nacht in mich aufsog, war ich 17 Jahre alt und selbstverständlich ein anderer Mensch. Mit den Jahrzehnten ist aus meiner jugendlichen Begeisterung von damals eine andere Vertrautheit mit dem Werk erwachsen und wenn ich heute den TRISTAN dirigiere, habe ich das Gefühl, dass ich jede essenzielle Lebenserfahrung, die ich in dieser Zeit gemacht habe, in der Musik wiederfinden kann. Sehnsucht und Einsamkeit, Schmerz und Verlust, aber auch die überwältigende Erfahrung der Liebe werden im TRISTAN in einer Intensität gegenwärtig, als würden wir mit einem Blick all das sehen, was uns als Menschen ausmacht.

Auch in meinen 16 Jahren als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin hat mich dieses Werk begleitet: TRISTAN UND ISOLDE war in der Regie des viel zu früh verstorbenen Sir Graham Vick meine erste Wagner-Premiere hier am Haus, nun steht die Neuproduktion von Michael Thalheimer am Anfang meiner letzten Spielzeit. Die Aufführungen, die ich in diesen Jahren leiten durfte, waren durch erfüllende Begegnungen mit großen Sängern und Sängerinnen geprägt. Sie waren aber vor allem Wegmarken der wundervollen Beziehung mit den Musikerinnen und Musikern des Orchesters der Deutschen Oper Berlin. Vielleicht noch stärker als der RING DES NIBELUNGEN mit seiner breiteren, gesellschaftlichen Perspektive ist TRISTAN UND ISOLDE in seiner emotionalen Unbedingtheit ein Werk, das Dirigent und Orchester, Sänger und Publikum zu einem gemeinsamen Erleben miteinander verschmelzen lässt.

Ich freue mich, dieses Erlebnis mit Ihnen teilen zu dürfen,

Ihr Donald Runnicles

Isolde, eine irische Prinzessin, ist mit ihrer Zofe Brangäne auf dem Weg zu König Marke von Cornwall, mit dem sie verheiratet werden soll. Ihr Begleiter ist Markes Vasall und Freund, Tristan, Held von Cornwall. Er hat Morold, den Geliebten von Isolde, enthauptet, als Morold in Cornwall Steuern eintreiben wollte. Morolds Haupt wird nach Irland zurückgeschickt. Während des Kampfes wurde Tristan jedoch verwundet und nur Isolde kennt das Geheimnis, wie man die Wunde heilen kann. Deshalb reist Tristan in cognito nach Irland zurück. Isolde versorgt die Wunde erfolgreich, aber ein Blick in Tristans Augen entfacht ihre Liebe zu ihm.

Als sich das Schiff der Küste Cornwalls nähert, wächst Isoldes Reue. Sie verflucht Tristan und will Rache für das Leid, das er ihr zugefügt hat. Er ist bereit, sie zu treffen, um seine Schuld ihr gegenüber zu begleichen. Isolde hat einen sogenannten Versöhnungsbecher vorbereiten lassen, den sie jedoch mit einem tödlichen Zaubertrank füllen lässt. Brangäne schreckt vor dem Tod zurück und folgt Isoldes Auftrag nicht. Sie füllt den Becher mit einem Liebestrank. Als Tristan und Isolde aus dem Becher trinken, entflammt ihre Liebe erneut und sie sind füreinander verdammt.

Die Hochzeit von Isolde und König Marke hat stattgefunden. Für Isolde ist dies jedoch kein Hindernis, ihre Liebe zu Tristan heimlich zu leben. Sie planen ein nächtliches Treffen, während der Hof auf der Jagd ist. Voller Hingabe fallen sich die Liebenden in die Arme und genießen diesen einzigartigen Moment des Zusammenseins.

Sie verherrlichen die Nacht und die Liebe und ziehen sogar die Liebe nach dem Tod der Trennung im normalen Leben vor. Trotz der Warnung Brangänes werden die Liebenden von der zurückgekehrten Jagdgesellschaft erwischt. Marke ist zutiefst enttäuscht über die Untreue seines Freundes und seiner jungen Frau. Melot will die Ehre des Königs vergelten und verletzt Tristan.

Kurwenal, Tristans Vertrauter, hat ihn nach Kareol gebracht, der Burg seiner Jugend. Er hat einen Boten zu Isolde geschickt, um Tristan zu heilen. In der Zwischenzeit erlebt Tristan in seinem Fieberwahn sein Leben noch einmal. Als Isolde schließlich die Burg erreicht, kommt sie zu spät: Tristan stirbt in ihren Armen.

Nachdem Marke durch Brangäne die wahren Umstände der Situation erfahren hat, eilt er Isolde mit einem Schiff hinterher. Aber auch sein Versuch der Vergebung kommt zu spät. Isolde hat ihr Heil in der Vereinigung mit Tristan über die Grenzen des Lebens hinaus gefunden.

Luc Joosten TRISTAN UND ISOLDE ist, wie Wagner selbst gesagt hat, ein Monument der Liebe. Inwieweit ist diese Oper wirklich eine Liebesgeschichte?

Michael Thalheimer Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich denken, dass TRISTAN UND ISOLDE eine Art „Romeo und Julia“ ist. Aber wenn man tiefer in das Werk eintaucht, merkt man, wie komplex diese Liebesgeschichte eigentlich ist. Die besondere Situation der Geschichte wirft unzählige Fragen auf: Was ist Liebe überhaupt? Ist sie von Dauer? Oder ist die Liebe vielleicht nur ein kurzer Moment des Glücks? Wie entsteht Liebe und wie vergeht sie? Und vor allem: Was hat die Liebe mit dem Tod zu tun? Der sogenannte „Liebestod“, der immer mit dieser Oper in Verbindung gebracht wird, handelt nicht nur von der Suche nach der Liebe jenseits der Grenzen des Lebens, sondern auch vom Tod der Liebe – von ihrem Ende. Tristan und Isolde sind keine Theaterfiguren, die gewöhnliche Menschen darstellen. Vielmehr sind sie eine Art Idee von Menschen und von außergewöhnlichen Situationen, die über das Alltägliche hinausgehen. Die Liebe, die sie erleben, ist daher von einer anderen, höheren Ebene. Sie hat eine größere Intensität und Tiefe. Oper erzeugt immer eine erhöhte Emotionalität, aber durch die Kraft von Wagners Musik wird diese noch verstärkt und wir geraten in eine Situation, die weit vom Alltag entfernt ist.

Auch inhaltlich gibt es einen großen Unterschied. Die Liebe zwischen Tristan und Isolde entsteht vor einem Hintergrund, der sehr aufgeladen ist. In gewisser Weise sind die beiden dazu bestimmt, sich zu lieben, und ihre Schicksale sind bereits vorgezeichnet. Und die Last ihrer unglücklichen Vergangenheit lässt sie sofort an den Tod denken. Sie sind radikal in ihrer Entscheidung, dem Leben Lebewohl zu sagen. Doch dann kommt der berühmte Liebestrank in der Annahme, es handele sich um einen Todestrank – der laut Thomas Mann auch Wasser hätte sein können – und weil der Tod nicht eintritt, entsteht eine völlig neue Perspektive der Sehnsucht nach dem anderen. Es ist eine Art übernatürliche Liebe. Es gibt nur noch Verlangen, Verlangen, unstillbares Verlangen, ... mit einer fast schmerzhaften Tiefe. Dies ist keine gewöhnliche Liebe oder Verliebtheit mehr, sondern hat eine metaphysische Dimension. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass TRISTAN UND ISOLDE eine Liebesgeschichte ist, eine sehr, sehr tiefe Liebesgeschichte. Und von faszinierender, entfremdender Natur.

Luc Joosten Neben den großen Bögen, die sich über das Werk spannen, hat Wagner unglaublich detailliert an der Beziehung zwischen Text und Musik gearbeitet. Jeder Satz, jedes Wort hat seine spezifische musikalische Interpretation erhalten.

Die reiche psychologische Schattierung und Motivation der Handlung spiegelt sich sehr genau in der Musik wider.

Michael Thalheimer Wagner lädt das Publikum mit seiner Partitur, seiner Musik und dieser komplexen Geschichte dazu ein, aktiv zu werden und am Geschehen teilzunehmen. TRISTAN UND ISOLDE ist keine Oper, bei der sich das Publikum zurücklehnen und sich unterhalten lassen kann.

Um den ganzen Spannungsbogen wirklich aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, auf die Details zu achten, um sicherzustellen, dass die Sängerinnen und Sänger, die Figuren auf der Bühne, in jeder Sekunde genau wissen, was sie sagen, an welchem Punkt der Geschichte sie sich befinden. Wie entwickelt sie sich? Wohin geht es? Man könnte es mit einem Liebesakt vergleichen, der sich mehr als fünf Stunden hinzieht, weil die Erlösung erst am Ende kommt. Wie ein Sternekoch, der ein 11-Gänge-Menü zusammenstellt, bei dem jedes Gericht, jede Zutat perfekt sein muss, damit das ganze Dinner gelingt. Und vielleicht folgt der Höhepunkt dann am Ende.

Luc Joosten Über Ihre Bühnensprache hören oder lesen wir oft, dass sie minimalistisch sei. Geht es nicht eher um klare, manchmal monumentale Bilder, die mit sehr spärlichem, der Handlung entlehntem Material geschaffen werden?

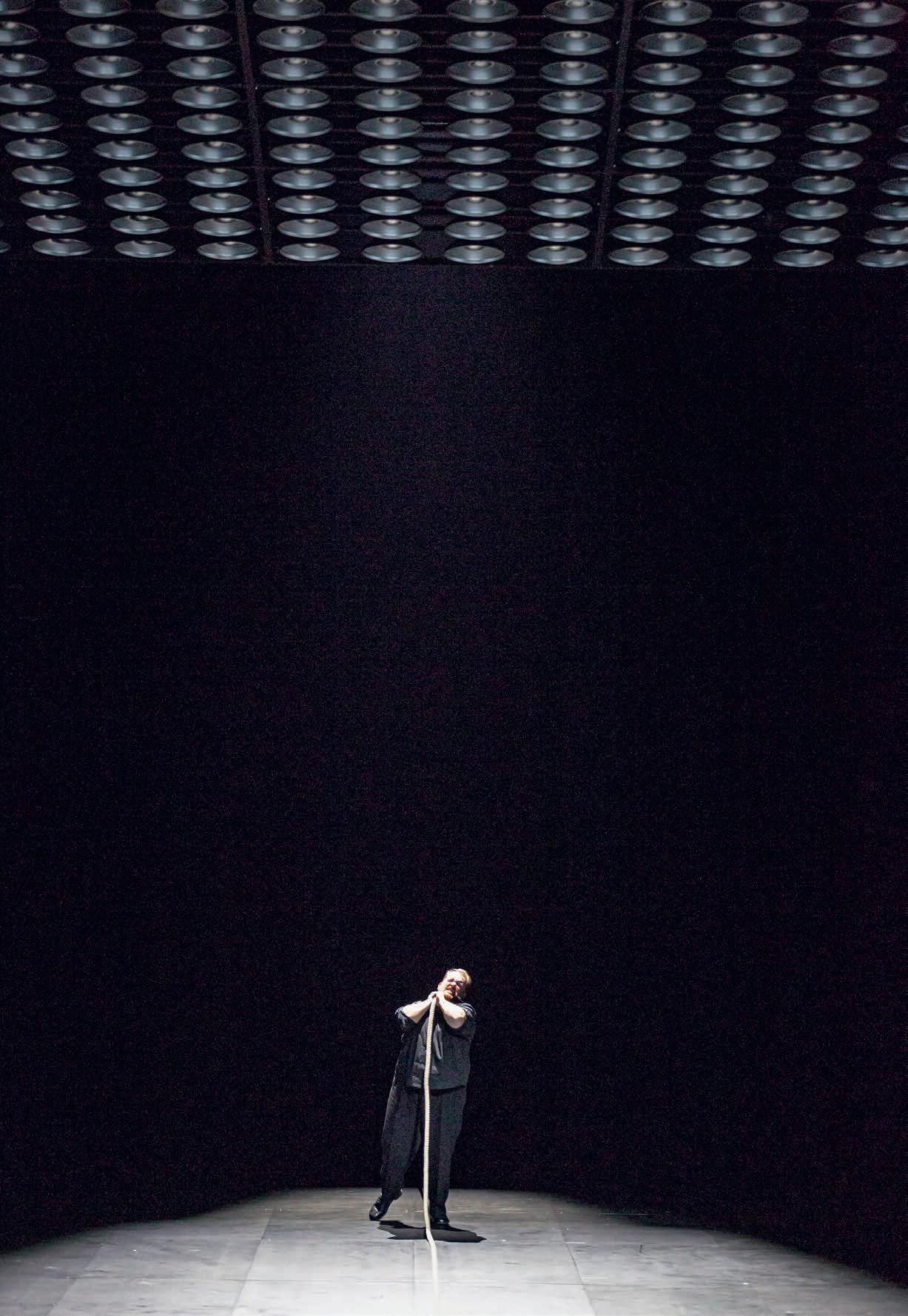

Michael Thalheimer Ich bezweifle, dass die Charakterisierung des Minimalismus wirklich richtig ist. Zumindest für mich selbst brauche ich diesen Begriff nicht. Für mich geht es um Konzentration, Reduktion, Vereinfachung. Ich möchte einfach alles Unnötige vermeiden. Als Zuschauer erlebe ich, dass es manchmal Dinge gibt, die mich von dem Faden ablenken, der in einer Aufführung gesponnen wird, und die mich vom Hauptbogen wegführen. Das möchte ich in meiner Arbeit vermeiden und knüpfe damit an eine alte Tradition im Theater an. Wenn man bis in die Antike zurückblickt, vielleicht bis zu den Ursprüngen des Theaters, wurde großer Wert auf die Reduktion gelegt, auf das Weglassen des Überflüssigen, des Ablenkenden. Außerdem schafft die Reduktion Raum für Interpretationen, sowohl auf Seiten des Publikums als auch auf Seiten des Regisseurs. Das Publikum bekommt nicht alles von der Stange und damit auch die Chance, seine eigene Geschichte mit seiner eigenen Fantasie zu entdecken. Und das kann von Zuschauer zu Zuschauer unterschiedlich sein. Wenn ich sie mit vielen überflüssigen und trivialen Dingen überfrachte und ihnen dann für alles, was auf der Bühne vorstellbar ist oder gesagt wird, ein Bild gebe, würde ich die Zuschauer tatsächlich ihrer eigenen Fantasie und ihrer Gedanken berauben. Ich will dem Publikum nicht alles vorkauen. Letztendlich habe ich mir diesen „Minimalismus“ nicht ausgesucht. So bin ich einfach und so arbeite ich als Regisseur. Ich kann nicht aus dieser Haut herauskriechen. Ich kann nicht sagen: Oh, morgen mache ich es ganz anders. Danach suche ich nicht, das ist in mir drin. Ich kann die Dinge nicht anders machen. Ich hoffe natürlich, dass wir dadurch eine andere Tiefe erreichen. Es scheint so einfach zu sein zu vereinfachen, aber es ist eine große Herausforderung. Es erfordert extreme Konzentration von allen am Bühnengeschehen Beteiligten und wir müssen sie gemeinsam dorthin führen, denn der Sänger hat nichts außer Wagner, sich selbst und sein Gegenüber und das erfordert enorme Präzision und Perfektion. Ich sage oft, dass alles, was uns berührt, immer einfach ist. Die einzige Gefahr ist, dass nicht alles, was einfach ist, auch berührend ist.

Jörg Königsdorf Die Inszenierung ist eine Koproduktion mit dem Grand Théâtre de Genève, wo sie vor einem Jahr in anderer Besetzung herauskam. Inwieweit ändert sich die Produktion durch die neuen Sänger und Sängerinnen?

Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht

zu sein, nichts zu sein.

Das Zweitbeste aber ist für dich – bald zu sterben.

Friedrich Nietzsche — aus Die Geburt der Tragödie

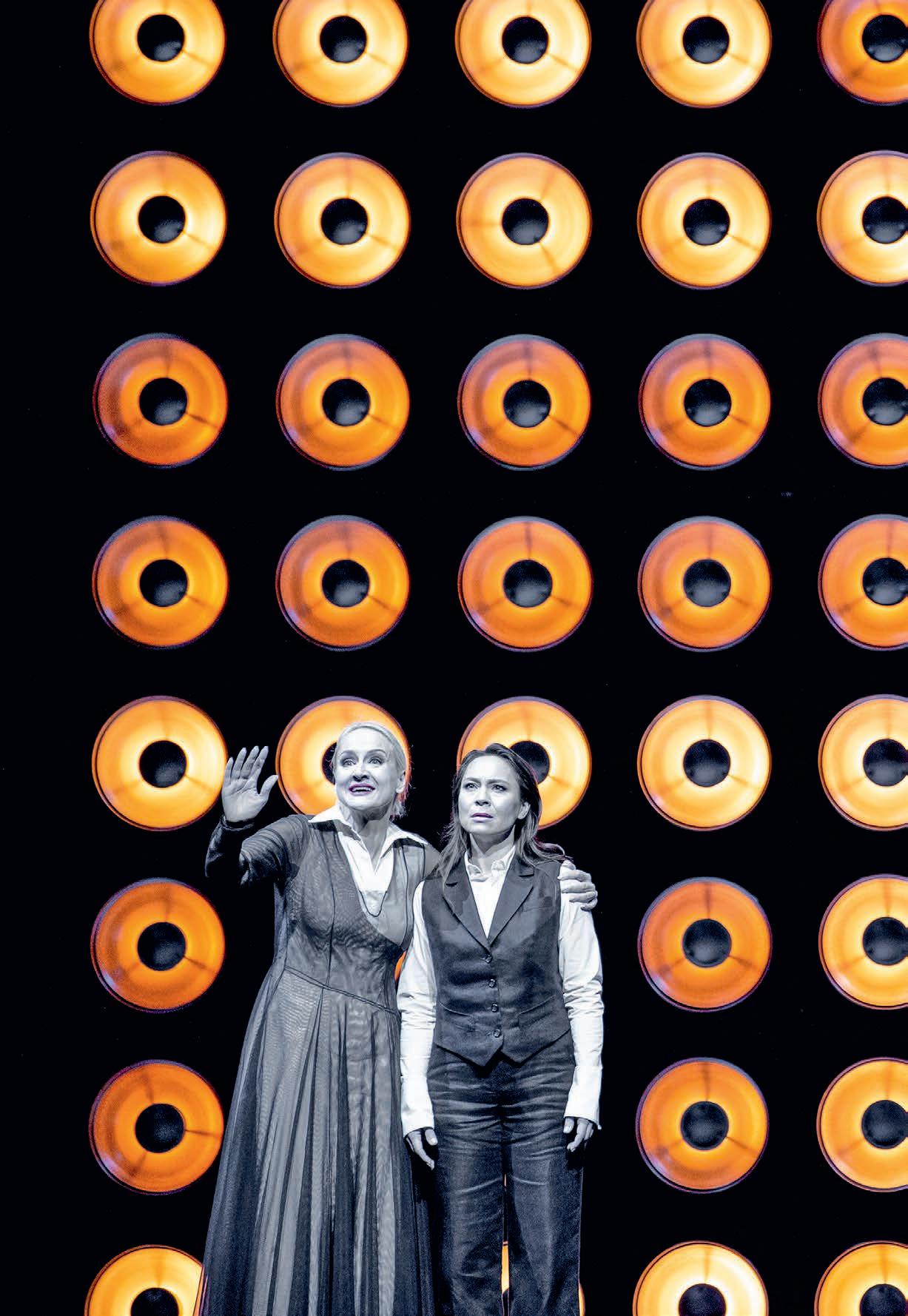

Michael Thalheimer Natürlich bleibt das Grundgerüst von Bühnenbild und Kostüm unverändert. Aber innerhalb dieses Rahmens verändert sich sehr viel, gerade weil ich versuche, mich ganz auf die Sänger zu konzentrieren und ihre natürliche Körperlichkeit aufzunehmen. TRISTAN UND ISOLDE stellt da sicher eine besondere Herausforderung dar, da es hier noch mehr als in anderen Opern darum geht, die innere Bewegung der Figuren hervorzubringen. Die äußere Handlung der Oper kann man schnell erzählen, dennoch nennt Wagner dieses Werk „Handlung in drei Aufzügen“ – das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass er hier die innere Welt der Hauptfiguren zum eigentlichen Handlungsträger macht. Konsequenterweise gibt es in meiner Inszenierung auch kaum Requisiten, der gesamte Fokus liegt mithin auf den Menschen auf der Bühne. Deshalb ist es umso essenzieller, dass sie diese gewaltigen Emotionen auch glaubwürdig verkörpern können. Und dazu muss ich mich auf sie einlassen und gemeinsam mit ihnen für jede Wendung, jede Stimmung einen natürlichen Ausdruck finden. Das Ziel ist ja, dass jeder Sänger auf der Bühne mit seinen Mitteln das umsetzt, was die Inszenierung vermitteln möchte. Da arbeite ich mit Sängern auch nicht anders als mit Schauspielern und ich glaube, nur so gelingt es, die Zuschauer bei aller äußeren Schlichtheit dennoch in einen Bann zu ziehen, sie dazu zu bringen, diese Geschichte unbedingt erleben zu wollen.

Jörg Königsdorf Zu den Besonderheiten des TRISTAN gehört, dass die Aktionskurve der beiden Hauprtdarsteller quasi gegenläufig ist. Im ersten Aufzug ist Tristan äußerst wortkarg, der dritte Aufzug dagegen findet über weite Strecken ohne Isolde statt.

Michael Thalheimer Ich finde diese Mathematik der Partitur wunderbar. Beide starten von entgegengesetzten Standpunkten aus, kommen einander ganz nahe und entfernen sich dann wieder quasi in entgegengesetzte Richtungen. Isoldes Gefühle von Wut und Rache, die sie uns im ersten Aufzug entgegenschleudert, sind quasi der energetische Auslöser für die Liebe. Vom Ende des ersten Aufzugs an haben wir zwei Figuren, die selbst überrascht zu sein scheinen, dass sie einander so begegnen. Dann kommt es zur Katastrophe, zur Intervention durch König Marke beziehungsweise die Gesellschaft, die eine so radikale Liebe nicht duldet. Denn in der Unbedingtheit ihrer Liebe sind Tristan und Isolde ja gar nicht lebensfähig. Sie bestehen nur noch aus Sehnsucht zum anderen und in dem Moment, in dem klar wird, dass ihre Verbindung keine Zukunft hat, sind beide unfähig zu reagieren. Isolde zieht sich in sich selbst zurück, beschämt über ihre Schuld, die sie doch nicht als Schuld empfinden kann. Und Tristan versucht auch keine Klärung der Situation, sondern stürzt sich in sein Schwert.

Jörg Königsdorf Und das, obwohl König Marke wahrscheinlich für ihn Verständnis gehabt hätte…

Michael Thalheimer Er kann es einfach nicht ertragen, diesen Mann so enttäuscht zu haben, der für ihn sicher auch eine Vaterfigur darstellt. Tristan verweigert sich diesen Erwartungen und fühlt sich dadurch schuldig. Denn obwohl die Gesellschaft sich in TRISTAN UND ISOLDE kaum artikuliert und der Chor als Ausdrucks träger der gesellschaftlichen Vorstellungen nur eine Nebenrolle spielt, ist diese Erwartungshaltung in den Köpfen von Tristan und Isolde immer präsent. Tatsächlich gehört es zu dieser Verlagerung der Handlung in das Innere der Figuren, die diese Oper so modern macht, dass auch die Verhaltensnormen internalisiert sind und sich der Konflikt zwischen den eigenen Sehnsüchten und den Anforderungen der Anderen an uns ganz in unserem Inneren abspielt. Dadurch wird im Übrigen auch

umso klarer, dass es in dieser Oper nicht um Schuld geht. Und das ist letztlich das Kennzeichen jeder großen Tragödie.

Jörg Königsdorf Nun gibt es in dieser Oper ja noch zwei andere Figuren, die starke Emotionen zeigen: Brangäne und Kurwenal.

Michael Thalheimer Sowohl die Beziehung zwischen Kurwenal und Tristan als auch diejenige zwischen Brangäne und Isolde sind unerfüllte Liebesgeschichten, die dadurch eine eigene Tragik gewinnen. Beide sind den Objekten ihrer Liebe bedingungslos ergeben. Wie Kurwenal sich beispielsweise im dritten Aufzug das Leiden Tristans komplett zu eigen macht, ist unmittelbar ergreifend. Und auch Brangänes Nachtlied im zweiten Aufzug verrät uns, wieviel Sehnsucht nach Liebe in dieser Figur steckt. Dennoch sind beide im besten Sinne supporting roles. In jedem Moment ist klar, dass sie Tristan und Isolde kein Gegenüber bieten können, was die Singularität der Liebe zwischen diesen beiden natürlich umso klarer hervortreten lässt.

Luc Joosten Das Licht spielt eine sehr wichtige Rolle in der Inszenierung.

Michael Thalheimer Diese Oper ist ein Gespräch zwischen Tag und Nacht. In allen Akten, sowohl textlich als auch musikalisch. Tagsüber herrscht eine andere Realität. Dort herrschen Alltag, Klarheit, Kalkül und Vernunft vor. Aber in der Nacht herrscht etwas ganz anderes vor. Nicht umsonst spielen berühmte literarische Werke wie „ Dracula“ und „Frankenstein“ bei Nacht – auch der nächtliche Traum versetzt uns in eine ganz andere Atmosphäre, in eine andere Realität. Und damit spielt Wagner sowohl lyrisch als auch musikalisch. Die Nacht hat eine Tiefe, die dem Tag fehlt. Vor dem entscheidenden Treffen zwischen Tristan und Isolde im zweiten Akt singt Isolde zu Brangäne: „Lösche des Lichtes letzten Schein!“. Normalerweise ist es andersherum und das Licht wird als Zeichen angezündet. Hier heißt es „Lösche das Licht“. Das bedeutet, dass die Figuren die Nacht betreten. Sie bewegen sich auf ein anderes Bewusstsein zu. Diese Wagner’sche Licht-Dunkel-Symbolik hat meine Aufmerksamkeit erregt. Wir haben das bei der Gestaltung sowohl des Bühnenbilds als auch der Beleuchtung aufgegriffen. Und ich komme auf das zurück, was ich zu Beginn gesagt habe: Es sind nicht nur zwei Menschen, die zusammenkommen. Es sind zwei Kräfte, die sich gegenseitig anziehen – als ob sie zwei Planeten wären, die zusammenstoßen. Oder zwei Sterne, die kollidieren und ein schwarzes Loch bilden. Und im Zentrum dieses schwarzen Lochs befindet sich eine Singularität: ein kleines Volumen von unendlicher Dichte. Die Verschmelzung von Tristan und Isolde.

Das Leben in der realen Welt ist schwierig und peinlich. Vor allem ist es schwierig und peinlich in unserer Konfrontation mit anderen Menschen, die durch ihr bloßes Dasein als Subjekt die Dinge gegen unseren Willen umgestalten. Eine große Kraft, zum Beispiel die der erotischen Liebe, ist nötig, um den Selbstschutzinstinkt zu überwinden, der uns vor intimen Begegnungen bewahrt. Man ist versucht, Zuflucht bei Ersatzhandlungen zu suchen, die uns weder peinlich sind noch sich den Impulsen unserer spontanen Begierden widersetzen. Leicht gewöhnt man sich an, eine gefügige Fantasiewelt der Begierde zu schaffen, in der imaginäre Dinge das Ziel echter Gefühle werden und die Gefühle selbst von unseren realen persönlichen Beziehungen abgezogen werden, wodurch unsere sozialen Erlebnisse verarmen.

In diesem Prozess wird der oder die imaginierte Andere gänzlich ein Instrument meines eigenen Willens, für mich zum Objekt, eines unter vielen Ersatzobjekten, die ausschließlich unter dem Gesichtspunkt sexueller Nützlichkeit definiert werden. Die sexuelle Welt des Fantasten ist eine Welt ohne Subjekte, in der andere nur als Objekte vorkommen. Und wenn eine Person zur Zielscheibe

eines Verlangens wird, das von Fantasie genährt wurde – wenn ein echtes Subjekt als Fantasieobjekt behandelt wird – ist das Ergebnis eine Sünde wider die Liebe. Dies ist die Sünde der Lust oder Fleischeslust, die Gottfried König Marke andichtet. All diese Gedanken sind für die erotische Vision, die in Wagners TRISTAN UND ISOLDE impliziert ist, enorm wichtig. Die Situation, in der Wagners Liebende sich befinden, isoliert sie von der Gesellschaft und ihren Normen; ihre Liebe kann zu keinem häuslichen Glück führen, nicht zur Aufzucht von Kindern, nicht zu einem friedlichen und erfüllten Lebensabend. Es ist eine Liebe ohne Zukunft und gleichzeitig eine Liebe, die nicht verleugnet werden kann, da darin Selbst mit Selbst verknüpft ist, wobei jedes sich als wesensgleich mit dem anderen betrachtet. Aus Sicht der normalen Gesellschaft ist es eine vergebliche Liebe, auch eine subversive Liebe – eine Falle, in die die Liebenden getappt sind und in die sie alle jene hineinziehen, die ihnen nahestehen. Wagners Drama jedoch stellt die Liebe zwischen Tristan und Isolde als keineswegs vergeblich dar, sondern im Gegenteil als höchste Rechtfertigung ihrer Existenz.

Wagner findet diese Rechtfertigung genau in den Aspekten ihrer Liebe, die in sexuellem Verlangen wurzeln. Es ist die unwiderstehliche körperliche Nähe von Tristan, die Isolde im ersten Akt auf diesen Zustand tiefster Scham und Lebensverachtung reduziert hat. Sie beweist ihre Größe, indem sie diese vergebliche Liebe nicht verleugnet, sondern gerade indem sie sich weigert, sie zu verleugnen – und in der aufkeimenden Erkenntnis, dass die Verleugnung dieser Liebe ihren Tod bedeuten würde, so tief, wie sie mit allem, was sie ist und will, verwoben ist. Im Schatten dieser Erkenntnis erscheint eine weitere: dass Sterben in jedem Fall richtig wäre, vorausgesetzt, er stürbe mit ihr. In dem Fall würde er ihr zeigen, dass für ihn wie für sie die Liebe, die sie vereinte, von höchster Bedeutung wäre – wichtiger als der Tod, den Tod als Beweis geradezu fordernd. Die Blicke und Zärtlichkeiten des Verlangens sind nicht nur ein spielerischer Austausch von Gesten – auch wenn sie das teilweise sind. Im Extrem, in dem Punkt, dem sie als metaphysischem Telos zustreben, sind sie ein Versuch, den Körper des Anderen in Besitz zu nehmen, sich diesen Körper zu eigen zu machen – kurz gesagt, sie sind ein Versuch der Inbesitznahme. Da sie

Tristan im Fleische begehrt, will Isolde ihn auch kennen, wie er sich selbst kennt: Es ist fast so, dass sie begehrt, in ihm verkörpert zu sein, dasselbe Bewusstsein seiner Körperlichkeit in der ersten Person zu erleben wie er selbst. Die Idealisierung des Objekts folgt daraus nicht zwangsläufig, aber als ein natürlicher Versuch des Selbstschutzes: Du musst dich meines Verlangens gänzlich und transzendental würdig erweisen. Diese seltsame und kompromittierende Sache, die ich von dir will – in deinem Körper zu sein, dich in meinem Körper zu haben – muss das höchste aller Ziele sein, das, dem ich mich vollkommen verschreiben kann, und bei dem ich dir vertrauen kann, dass du dich ihm ebenso verschreibst. Alles andere gefährdet meine Freiheit.

So tief und weich, als ob es Gräber wären, Lass unsre duftumhüllten Lager sein, Und ringsum Blumen, die in schönren Sphären

Für uns erblüht in einem fremden Hain.

Lass unser letztes Glühen und Begehren

Gleich düsterroten Fackeln lodern drein, Zwiefache Flammen, die sich spiegelnd mehren

In unsrer Doppelseele Widerschein.

Der Abend brennt in rosig-blauem Flimmer, Ein letztes Glühen noch, dann schweigt für immer

Der lange Seufzer, schwer von Abschiedsqual.

Und lächelnd tritt ein Engel in das Zimmer Und weckt zu neuem Leben, neuem Schimmer

Erloschne Spiegel, toter Kerzen Strahl.

Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères, Des divans profonds comme des tombeaux, Et d'étranges fleurs sur des étagères, Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières, Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux, Qui réfléchiront leurs doubles lumières Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, Nous échangerons un éclair unique, Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux; Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes, Viendra ranimer, fidèle et joyeux, Les miroirs ternis et les flammes mortes

Charles Baudelaire

„Das

Luc Joosten

Ausgangspunkt für Wagners Oper TRISTAN UND ISOLDE aus dem Jahr 1865 ist eine alte europäische Erzählung die im deutschen Sprachraum um 1210 vom Dichter Gottfried von Straßburg in einem unvollendeten Versepos von 20.000 Versen am ausführlichsten behandelt wurde. Wagner geht von dieser mittelalterlichen Quelle aus, lässt sich in seiner Bearbeitung – die sowohl eine Reduktion, Konzentration als auch Umgestaltung des Stoffes darstellt – jedoch auch stark von anderen Quellen und von der romantischen Poesie seiner Zeit inspirieren. Er überträgt den mittelalterlichen Stoff in eine zeitgenössische, im 19. Jahrhundert angesiedelte Handlung, um so den mythischen, zeitlosen Gehalt der Erzählung zu unterstreichen. Die Situation ist folgende: Obwohl Tristan aus Cornwall in dem politischen Streit zwischen Irland und Cornwall Isoldes zukünftigen Bräutigam Morold getötet hat, verliebt Isolde sich in ihn. Die Liebe zwischen Tristan und Isolde ist gegenseitig, aber sie trauen sich nicht, sie einander zu gestehen. In der Annahme, dass eine Heirat mit seinem König Marke, der ihn als Waise aufgezogen hat, sein Verlangen stillen wird, nimmt Tristan Isolde als Brautwerber mit nach Cornwall. Isolde betrachtet dies als ultimative Demütigung und will sich rächen.

Die Oper greift die Geschichte während der Reise von Irland nach Cornwall auf. Unter dem Einfluss eines Liebestranks – der mit einem tödlichen Gift verwechselt wurde – gestehen Tristan und Isolde endlich ihre tiefe Liebe zueinander. Trotz der bevorstehenden Hochzeit mit Marke und Tristans Freundschaft zu Marke, wollen sie ihre Liebe miteinander leben. Von da an steht alles im Zeichen ihrer gegenseitigen Sehnsucht nach Liebe. Eine Sehnsucht, die sich letztendlich nicht im Leben, sondern erst jenseits dessen Grenzen, im Tod, vollständig verwirklichen wird.

Von dem Moment an, in dem Tristan und Isolde sich ihre Liebe gestehen, prägt das Verlangen unauslöschlich ihr Schicksal. In seiner Erläuterung zur Ouvertüre von Tristan und Isolde schreibt Wagner am 9. Dezember 1859 an Mathilde Wesendonck: „Nun war des Sehnens, des Verlangens, der Wonne und des Elends der Liebe kein Ende: Welt, Macht, Ruhm, Ehre, Ritterlichkeit, Treue, Freundschaft – alles wie wesenloser Traum zerstorben; nur eines noch lebend: Sehnsucht, Sehnsucht, unstillbares, ewig neu sich gebärendes Verlangen, Dürsten und Schmachten; …“ Diese Charakterisierung Wagners ist sehr treffend: Das Verlangen nach Liebe ist

hier eine unerbittliche Kraft, in deren Licht die herrschende Ordnung mit ihren Gesetzen, sozialen Positionen, Codes und Pflichten – kurz gesagt, alle Werte und Normen – ihre Bedeutung verlieren. Liebe erhält sozusagen ein revolutionäres Potenzial. Die Sehnsucht ist allumfassend, absolut und unendlich und stößt an die Grenzen der normalen Realität. Jede Erfüllung des Verlangens ist grenzüberschreitend, aber vorübergehend und führt zu neuem Verlangen. Aber paradoxerweise sieht Wagner die Liebe auch als eine Art Erfüllung der Sehnsucht. Sie scheint ein Ziel zu sein, in dem die Sehnsucht in vollen Zügen ausgelebt werden kann. Die Liebe ist Sehnsucht und gleichzeitig auch die Antwort darauf. Sie ist das, wonach sich der Mensch richtet – und zu gleicher Zeit, das, was sein Bedürfnis stillt. Die Liebe nährt sich aus der Sehnsucht und nährt ihrerseits die Sehnsucht. Darüber hinaus bringt die Liebe zusammen, was getrennt ist: Sie vereint, wo Dualität herrscht. Sie bewirkt die Rückkehr zum „andere[m] Theil seines eigenen Wesens”; sie ist die „Ergänzung“ dessen, was fehlt. Der Mythos von Aristophanes aus Platons Symposion – ein Text, der Wagner in seiner Tristan-Zeit sehr am Herzen lag – klingt hier im Hintergrund mit: „Als also der Mensch sah, dass seine Gestalt in zwei Teile geschnitten war, entstand in jeder Hälfte das Verlangen nach dem anderen Teil, um wieder ein Ganzes zu bilden. Und so umarmten sie sich innig und sehnten sich danach, dass die getrennten Teile wieder zusammenwachsen würden. Und sie drohten, vor Hunger und Untätigkeit/Erschöpfung zu sterben, weil sie sich weigerten, etwas getrennt voneinander zu unternehmen.“ (Symposium, 191a) Bei der Begegnung mit der einst getrennten Hälfte werden die Geliebten in höchste Verzückung gebracht, und ein Leben ohne den anderen wird unmöglich. Die volkommene Symbiose ist Wirklichkeit geworden. Mehr braucht es nicht.

Auch an anderer Stelle scheint Platons Dialog ein Vorläufer von TRISTAN UND ISOLDE zu sein, nämlich dort, wo es um den Ursprung und die Ausrichtung des Verlangens geht. Platon lässt dies durch Aristophanes wie folgt erzählen: „Und diejenigen, die ihr ganzes Leben in der Gesellschaft des anderen verbringen, sind nicht einmal in der Lage zu sagen, was sie voneinander erwarten. Niemand würde doch glauben, dass dies im sexuellen Vergnügen […] liegt, als würden sie sich deshalb mit solch heftigem Drang in der Gegenwart des anderen ergötzen. Es ist klar, dass beide Seelen nach etwas Unaussprechlichem streben, dessen sie sich jedoch bewusst sind und das sie intensiv begehren, obwohl es in Rätsel und Nebel gehüllt ist.“ (Symposium, 192c) „Ein Bewusstsein, das in Nebel gehüllt ist.“: Das Verlangen richtet sich offenbar nicht auf die sexuelle Lust, sondern auf etwas Rätselhaftes, von dem wir wissen, dass es da ist, aber nicht wissen, was es ist. Das, wofür wir unser Leben in der Liebe riskieren und was sich im Blick des Geliebten offenbart hat – der Grund für diese umfassende Liebe – bleibt im Dunkeln. Aristophanes’ erklärender Mythos betont genau den undurchsichtigen Charakter des Ursprungs. Vielleicht verschleiert und beschönigt der Mythos von Eros auch die grundsätzliche Kontigenz des Ursprungs vieler, wenn nicht sogar der meisten Liebesbeziehungen. Was auf den ersten Blick als notwendig erscheint, ist letztlich nur durch Zufall bestimmt. Tristan und Isolde werden beide von der Liebe „getroffen“ wie von einem Blitz. Eros ist eine Kraft, ein Lichtblitz von außen; wenn sich die Liebenden wehren wollen, ist es schon zu spät. Es ist eine Leidenschaft im ursprünglichen Sinne des Wortes: etwas, dem die Liebenden ausgeliefert sind, in dem sie sich verlieren, und unter dem sie leiden. Es war nicht der Zaubertrank, sagt Isolde,

sondern „Frau Minne“, die „Weltenwerdens Walterin“ – die Herrscherin über die entstehende Welt, über Leben und Tod –, die die Liebe entstehen ließ. Diese Frau Minne – eine germanische Variante von Eros – hat ihre Pfeile auf Isolde gerichtet und das Verlangen entfacht. Isoldes Blick in Tristans Augen und Tristans erwidernder Blick genügen, – das Blickmotiv ist eins der Hauptmotive in Libretto und Musik – um selbst unter den unwahrscheinlichsten Umständen, in denen nämlich der eine den anderen töten will, in beiden ein grenzenloses, gegenseitiges Verlangen entstehen zu lassen. Isolde wird durch Tristans Blick buchstäblich und im übertragenen Sinne entwaffnet und sie schafft es nicht mehr, die erwartete Rache auszuführen. So sind beide von einem Bild in den Augen des anderen beeindruckt und bleiben in diesem Bild gefangen. Sie sind vollständig der gegenseitigen Vorstellungskraft ausgeliefert – der gegenseitigen Anerkennung des Selbst im anderen. „Dein Blick, der meinen Blick nährt, der deinen Blick nährt, der meinen Blick nährt ...“ Es ist ein endloses Versinken in den Augen des anderen, in dem unsichtbaren, unfassbaren und doch präsenten Bild, das dort auftaucht. Und in diesem endlosen Hin und Her dieses unaufhörlichen Verschmelzens verlieren die Verliebten sich selbst. Gleichzeitig macht sich jedoch bereits die Gefahr dieses perfekten Zusammenseins bemerkbar. Platon bezeichnete Hunger und Untätigkeit oder Erschöpfung bereits als Vorstufen des Todes; bei Wagner wird daraus ein aktives Verlangen nach dem Tod. Die Symbiose der Liebenden bedroht sich selbst von innen heraus. Die einzige Antwort auf das unaufhörliche Verlangen, die einzige Erlösung für die Liebe, schreibt Wagner weiter in der Erläuterung, ist „Tod, Sterben, Untergehen, Nicht-mehrerwachen!“. Die totale Erlösung vom Verlangen ist nur im Verlangen nach dem Tod möglich – und bleibt imaginär, in der Ordnung des Bildes, des Phantasmas.

Von Anfang an ist die Verflechtung von Liebe und Sehnsucht (Eros) mit dem Tod (Thanatos) in TRISTAN UND ISOLDE präsent; aber in der sogenannten Liebesnacht im zweiten Akt tritt sie vollständig in den Vordergrund. Das Verlangen nach Liebe kippt und wird zum Verlangen nach dem Tod – nicht als Fluchtweg aus der praktischen Unmöglichkeit der Liebe, nicht als Ausweg aus einer Depression infolge einer nicht realisierbaren Liebe, sondern als ultimative Konsequenz des Verlangens nach Vereinigung. Liebessehnsucht und Todessehnsucht gehen Hand in Hand. Die Erlösung der Sehnsucht durch die Liebe ist letztlich nicht in der Liebe selbst erreichbar – zumindest nicht in dieser symbiotischen Liebe. Die Liebesnacht im zweiten Akt ist eine musikalisch-verbale, fortschreitende Entgrenzung der Figuren. Es ist in erster Linie eine emotionale Begegnung, und auch wie eine Psychanalyse à deux, in der das Bild der Liebe durch Tristan und Isolde – sich gegenseitig ergänzend – immer weiter aufgeklärt wird. Geschützt durch die Nacht – „die Nacht worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind“ (Hegel) – löst sich die Identität der Liebenden langsam auf. Jede Trennung zwischen beiden wird endgültig aufgehoben. Selbst die Sprache, die unterscheidet, trennt und Ordnung schafft, wird ihrer Funktion enthoben. Nicht ganz zu Unrecht wird in Kommentaren bemängelt, dass der zweite Akt in Wortgewirr zu versinken droht. Selbst das Wort „und“, das Tristan durch eine harmlose Konjunktion mit Isolde verbindet, ist zu viel und wird der Einheit geopfert. Alles steuert auf eine coincidentia oppositorum zu: Die Gegensätze zwischen Tag und Nacht, Ich und Du, Leben und Tod, Tristan und Isolde, Mann und Frau werden

Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Für alle, die ihre Gedanken nicht nur träumend ihren Kissen anvertrauen wollen, öffnet sich nach Anbruch der Dunkelheit ein anderer Zeitraum. In der Nacht erfährt die Tageswelt eine Spiegelung und einen Kommentar. Es gibt eine andere Zeitrechnung, eine Zeit ohne Rechung, eine Zeit der Abrechnungen. Manche Menschen brauchen täglich ein Stück Nacht, während dessen sie auf sich allein gestellt sind, sonst fehlt ihnen etwas. Sie müssen den vergangenen Tag bewusst auslaufen lassen, von allen anderen abgeschieden sich mit der einsamen Stille um sich herum· umhüllen und dem Gefühl hingegeben, ganz bei sich zu sein. Auf der Schwelle zwischen dem vergangenen und dem sich ankündigenden Tag, weder in unbewussten Schlaf versunken noch der Routine des Alltagsbewusstseins verschrieben, bietet ihnen die Nacht eine erhöhte Aufmerksamkeit. Man ist mit seinen gedanken, seinen Gefühlen, seinen sinnlichen Wahrnehmungen allein. Intensiver als bei Tag erlebt man das Vergehen der Zeit, eine unbestimmte Nähe des Raumes, den man ganz für sich bewohnt. Ungehemmt kann man sich im Schutz der Dunkelheit den Erinnerungen oder den Phantasien, aber auch dem Zweifel und den Ängsten hingeben. Deutliche Konturen und Abgrenzungen verschwimmen und fließen zusammen mit den Bestimmungen des Tages. Es lassen sich Ambivalenzen, Widersprüche, Quadraturen des Kreises denken, unmögliche Welten erfinden, fremde Gebiete im Geiste entdecken.

Elisabeth Bronfen — aus Tiefer als der Nacht gedacht. Eine Kulturgeschichte der Nacht

aufgehoben. Keine Unterscheidung mehr, keine Differenz, kein Mangel. Aber auch keine Sehnsucht mehr. Es ist die Erlösung vom Verlangen, indem es bis zum Äußersten getrieben wird. Nur die Musik, die dem Unaussprechlichen Raum gibt, bleibt bestehen, bis sie abrupt unterbrochen wird. TRISTAN UND ISOLDE zeigt, wie sich die exzessive Liebessehnsucht in sich selbst aufschaukelt und allmählich in eine quasi mystische Form des Selbstverlusts in der Symbiose der Liebenden verwandelt. Die Übereinstimmung von Wagners Text mit der Poesie beispielsweise des Mystikers Jean de Saint-Samson aus dem 16./17. Jahrhundert über die ultimative Vereinigung mit Gott ist hier treffend: „Oh, Geliebter und Bräutigam, / wenn du mich noch fester umarmst und umschlingst, / werde ich vor Freude und Liebe sterben. Dafür sehne ich mich umso mehr, / weil ich schon jetzt spüre, dass ein solcher Tod unendlich süß und genussvoll ist.“ Bei Wagner klingt es in der zweiten Szene des zweiten Aktes, während der Liebesnacht, wie folgt: „O ew’ge Nacht, / süsse Nacht! / Hehr erhabne / Liebesnacht! / Wen du umfangen, / wem du gelacht, / wie wär’ ohne Bangen / aus dir er je erwacht? / Nun banne das Bangen, / holder Tod, / sehnend verlangter / Liebestod! / In deinen Armen, / dir geweiht, / ur-heilig Erwarmen, / von Erwachens Not. / befreit!“ Die Sehnsucht nach der Erlösung der Sehnsucht wird in der Einheit der Liebesnacht erreicht. Es ist eine Resignation gegenüber der konkreten weltlichen Erfahrung des Verlangens, eine radikale Aufhebung und Aufopferung des Lebens, eine Art totale Sublimierung der Liebe im Tod. Die Aufhebung der Individualität findet in der Hoffnung auf eine Ewigkeit des Zusammenseins statt, losgelöst von der Welt – „Löse von der Welt mich los!“, heißt es im Text –, aufgenommen in ein unendliches Universum der Liebe –„in des Weltatems wehendem All“, hört man später in der Schlussarie von Isolde.

Welcher Platz ist in dieser „metaphysisch idealisierten Liebe“ für einen der Aspekte reserviert, der so wesentlich mit der menschlichen Liebe verbunden ist, nämlich für Körperlichkeit und die Sexualität? In einem Brief an Mathilde Wesendonck schreibt Wagner während der ersten Arbeitsphase an TRISTAN UND ISOLDE , dass er diesbezüglich seinen Inspirator Schopenhauer in einem wichtigen Punkt korrigieren möchte: „Es handelt sich nämlich darum, den von keinem Philosophen, namentlich auch von Sch(openhauer) nicht, erkannten Heilsweg zur vollkommenen Beruhigung des Willens durch die Liebe, und zwar nicht einer abstrakten Menschenliebe, sondern der wirklich, aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, d.h. der Neigung zwischen Mann und Weib keimenden Liebe, nachzuweisen.“ (Brief an Mathilde Wesendonck, 1. Dezember 1856) Die wahre Liebe nach Wagner ist also eine zwischen zwei Menschen aus Fleisch und Blut. Und doch gibt es in der Geschichte oder im Libretto wenig körperliche Intimität. Die Regieanweisungen geben kaum an, ob geküsst wird, geschweige denn, dass es Sex gibt. Viel mehr als eine intensive Umarmung gibt es nicht. Während des Höhepunkts der Vereinigung der beiden Liebenden, der höchsten Ekstase, kann man kaum von körperliche Aktivität sprechen: Tristan und Isolde sitzen brav nebeneinander auf einer Blumenbank, in vorsichtiger Umarmung. Man könnte dieses Fehlen von Körperlichkeit und sexueller Aktivität natürlich auf eine Prüderie des 19. Jahrhundert zurückführen und auf die Unmöglichkeit, eine sexuelle Handlung auf der Bühne anzudeuten, geschweige denn darzustellen. Aber dieses Argument reicht nicht aus. Andererseits wurde und wird bei der Aufführung des Werks eine Art Sexualität oder Erotik „wahrgenommen”. Das geht sowohl aus den Reaktionen von Zeitgenossen als auch aus einer

Last der Liebe aus Liebe

Vielzahl zeitgenössischer Kommentare hervor. Die physiologischen Begleiterscheinungen des Geschlechtsakts – „den Rhythmen des Inneren wie Herzschlag und Atmung, den ejakulativen oder injektiven Bewegungen des neuronalen und muskulären Systems, Systole und Diastole, Spannung und Entspannung.“ (Sven Friedrich) – versucht man in Wagners Musik zu entdecken und freizulegen. Der körperliche Puls der Sexualität überträgt sich eins zu eins in die Musik und kann als solcher auch von uns als Zuhörern miterlebt werden. Die Sexualität in TRISTAN UND ISOLDE scheint also nicht als Handlung oder Bild auf der Bühne, sondern in der Musik stattzufinden. Sie nimmt Gestalt an in einer künstlerischen musikalischen Umwandlung und in der ästhetischen Erfahrung der Musik. Anders gesagt: Die Liebenden haben ihren Körper überwunden und die Musik ist zu ihrem Körper geworden. Der Körper, den wir auf der Bühne sehen, ist zu einer leeren Hülle reduziert. Aber eigentlich ist der Verweis auf konkrete Darstellung der Sexualität in TRISTAN UND ISOLDE fehl am Platz. Denn abgesehen von der fragwürdigen programmatischen Musikauffassung, die dahintersteckt, ist es hier wesentlich, dass kein Sex stattfindet. In der Logik der Symbiose, des Vereinigtseins in einem Idealbild gegenseitiger Liebe, wird der Körper in TRISTAN UND ISOLDE – anders als bei Platon – ausgeschlossen. Er schwebt irgendwo in einem realen Außen, ohne Kontakt zum Imaginären. Er ist ein Störsender auf einer Wellenlänge, die sich von der der symbiotischen Liebenden abtrennt. Denn der Körper kann nicht als Körper in das Idealbild eingeordnet werden. Er ist ein nicht wiederverwertbares Restprodukt für die Vorstellungskraft. Der Körper repräsentiert eine Unvollkommenheit, die das Bild der ideale Liebe zerstört. Die Sehnsucht, die vom Blick einer realen und inkarnierten Person ausgeht und in ihm entstanden ist, wurde durch die Idealisierung des Liebesbildes auf eine Ebene gebracht, wo Körperlichkeit ausgeschlossen ist. Tristan und Isolde sind, anders als Wagner sie ursprünglich konzipiert hatte, zu Menschen ohne Körper geworden. „Die sexuelle Vereinigung“, schreibt der belgische Philosoph und Psychoanalytiker Paul Moyaert, „ist das Teilen dessen, was nicht geteilt werden kann.“ Und die Bewahrung der Reinheit des Idealbildes, das Tristan und Isolde vor Augen haben, verhindert das Teilen des Unteilbaren. Es ist die Weigerung, die wahre Andersartigkeit des anderen, seine oder ihre Inkarnation in dieser konkreten materiellen körperlichen Form, zuzulassen. Es ist die Weigerung die kaum kontrollierbare Verletzlichkeit des Körpers in seiner ganzen Fülle in das Bild aufzunehmen. Noli me tangere – rühre mich nicht an.

Sich auf Sexualität einzulassen, kann für Tristan und Isolde nicht mehr als eine Farce sein, denn was bringt der Koitus im besten Fall mehr als der vorübergehende Genus des „kleinen Todes“ (Bataille) im Orgasmus? Ist das die wahre Erlösung? Wird der Einzelne nicht schnell wieder auf sich selbst zurückgeworfen und von neuem Verlangen verschlungen? Man könnte sagen, dass Tristan und Isolde sich für den „Großen Tod“ entscheiden, weil nur dieser die Garantie für eine dauerhafte Reinheit des Idealbildes und die Erlösung vom Verlangen bietet. Sie opfern ihre Sexualität, um das Ideal intakt zu halten – daraus schöpfen sie ihre „höchste Lust“. Wagner schreibt, es gehe darum die wahre Liebe als „aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, d.h. der Neigung zwischen Mann und Weib keimenden Liebe, nachzuweisen.“ Das heißt: Die wahre, erlösende Liebe ist nicht die sexuelle Liebe. Das erotische, sexuelle Verlangen spielt eine Rolle, ist sogar Ausgangspunkt, aber es ist selbst nicht die Erlösung, nicht das Endziel, sondern nur der Anfang. In diesem Sinne steht Wagner voll in der Tradition der höfischen Liebe, die im Hintergrund des Tristan-und-Isolde-Epos’ immer eine Rolle gespielt hat. Wagner hat sein Liebespaar vor den immanenten Risiken der sexuellen Beziehung, vor den Gefahren und der Verletzlichkeit, die sie umgeben, bewahrt. Er hat die Komplexität des Sexuellen, die Unlösbarkeit, die Widersprüchlichkeit, die mit der

Bewegung des Entgegenkommens und Ablehnens, des Nachgebens und Verweigerns, der Zurückhaltung und Hingabe verbunden ist, umgangen, in der Hoffnung, eine endgültige Erlösung zu erreichen. Aber der Preis ist hoch: Die Erlösung gehört nicht mehr zur Ordnung des Lebens. Wagner hat die Sexualität dem „schönen Bild“ der Liebe geopfert und sogar die Grausamkeit des Todes für die Liebe verkannt –aber damit auch die wesentliche Dimension des menschlichen Liebesverlangens ausgelöscht. Dadurch erscheinen Liebe und Sehnsucht immer auch als schwere und große Last, die man sozusagen an einem Seil hinter sich herzieht, bis die Kräfte nachlassen. Für eine wirklich erlebte Erlösung gibt es in Tristan und Isolde keinen Platz. Letztendlich könnte man sagen, dass Wagner sich nicht mit dem Unversöhnlichen versöhnen konnte, das in Sehnsucht, Liebe und Sexualität immer vorhanden ist. Aber er hat eine beeindruckende Musik für Tristan und Isolde geschrieben, die es uns ermöglicht, uns mit diesem Unversöhnlichen zu versöhnen.

Wenn die kollidierenden Sterne vom gleichen Typ sowie von gleicher Dichte und Größe sind, verläuft das Geschehen gänzlich anders. Während die zunächst kugelförmigen Sterne sich zunehmend durchdringen, verdichten und deformieren sie sich gegenseitig zu halbmondförmigen Gebilden. Temperatur und Dichte erreichen dabei aber niemals so hohe Werte, dass es zu einer zerstörerischen thermonuklearen Explosion kommen könnte. Während wenige Prozent der Sternmasse senk recht zur Bewegungsrichtung herausgequetscht werden, vermischt sich der Rest einfach: Innerhalb von einer Stunde ist aus zwei Sternen ein einziger geworden.

Es ist allerdings sehr viel wahrscheinlicher, dass zwei Sterne nicht exakt frontal, sondern etwas versetzt zusammenprallen, und es ist auch sehr viel wahrscheinlicher, dass ihre Masse ein wenig verschieden ist.

Bei einer solchen Kollision kommt es zu einem wundervollen Vermählungstanz der beiden Sterne, der in eine Vereinigung der beiden Partner mündet.

Isolde, an Irish princess, is traveling with her maid Brangäne to the court of King Marke of Cornwall, whom she is to marry. She is accompanied by Marke’s vasal and friend, Tristan, a hero of Cornwall. He decapitated Morold, Isolde’s lover, when Morold tried to collect taxes in Cornwall. Morold’s head was sent back to England. During the fight, however, Tristan was wounded, and Isolde is the only one who knows the secret of healing the wound. Therefore, Tristan returns to Ireland incognito. Isolde successfully treats his wound, but gazing into Tristan’s eyes awakens her love for him.

As the ship approaches Cornwall’s coast, Isolde’s remorse grows. She curses Tristan and wants revenge for the pain he has caused her. He is willing to meet her to repent for his deed. Isolde has prepared a so-called cup of reconciliation, but has ordered it to be filled with a deadly magic potion. Fearing death, Brangäne refuses to follow Isolde’s instructions. She fills the cup with a love potion instead. When Tristan and Isolde drink from the cup, their love is rekindled, and they are condemned to loving one another.

The wedding of Isolde and King Marke has taken place. This, however, does not stop Isolde from secretly living her love for Tristan. They plan a nocturnal encounter when the court is away hunting. The lovers passionately embrace, enjoying this unique moment of togetherness. They glorify night and love, and even prefer love after death to being separated in life. Despite Brangäne’s warning, the lovers are discovered by the returning hunting party. Marke is deeply disappointed by the betrayal of his friend and his young wife. In an attempt to restore the King’s honour, Melot wounds Tristan.

Kurwenal, Tristan’s confidant, has brought him to Kareol, the castle of his youth. He has sent a messenger to Isolde to come and heal Tristan. In the meantime, Tristan sees his life passing by in a fever dream. When Isolde finally reaches the castle, she is too late: Tristan dies in her arms. Having been told the truth by Brangäne, Marke hastens after Isolde by boat. His attempt at forgiveness, however, comes too late. Isolde has found her salvation by uniting with Tristan in death, beyond the strictures of life.

Textnachweise

Roger Scruton, Death-Devoted Heart. Sex and the Sacred in Wagner’s Tristan and Isolde. Oxford, 2004

Elisabeth Bronfen, Tiefer als der Nacht gedacht. Eine Kulturgeschichte der Nacht., München, Hanser, 2008

Michael Shara, Wenn Sterne zusammenprallen, SpektrumMagazin 01.01.2003

Die Übersetzungen des Textes von Roger Scruton, der Handlung sowie des Vorworts von Donald Runnicles verfasste Alexa Nieschlag

Bildnachweise

Bernd Uhlig fotografierte die Klavierhauptprobe am 22. Oktober 2025. Weitere Abbildungen stammen von AdobeStock.

Impressum

Copyright Stiftung Oper in Berlin Deutsche Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10627 Berlin

Intendant Christoph Seuferle

Geschäftsführender Direktor Thomas Fehrle

Generalmusikdirektor Sir Donald Runnicles

Spielzeit 2025/26

Redaktion Jörg Königsdorf

Gestaltung Sandra Kastl

Druck Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH, Berlin

Richard Wagner

TRISTAN UND ISOLDE

Handlung in drei Aufzügen

Uraufführung am 10. Juni 1865 in München Premiere an der Deutschen Oper Berlin am 1. November 2025 Koproduktion mit dem Grand Théâtre de Genève

Musikalische Leitung Sir Donald Runnicles, Inszenierung Michael Thalheimer, Bühne Henrik Ahr, Kostüme Michaela Barth, Licht Stefan Bolliger, Chöre Jeremy Bines, Dramaturgie Luc Joosten, Jörg Königsdorf

Tristan Clay Hilley, König Marke Georg Zeppenfeld, Isolde Elisabeth Teige, Kurwenal Thomas Lehman, Melot Dean Murphy, Brangäne Irene Roberts, Ein Hirt Burkhard Ulrich, Seemann Kangyoon Shine Lee, Steuermann Paul Minhyung Roh

Orchester und Chor der Deutschen Oper Berlin

Mit freundlicher Unterstützung des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin e. V.

TRISTAN UND ISOLDE wird präsentiert von