目錄

1

編者的話 企業化身城市淨零種子讓世界看見桃園永續力 熊毅晰

2

專題文章 掌握2026永續7大趨勢,共創企業影響力 熊毅晰

4

專題文章 年度減碳力檢視:臺灣企業2024 CDP 評比結 果分析

陳耀德

9

典範案例 鴻海5大做法,攜手價值鏈共創1.5°C升溫目標 熊毅晰

12

政策成果 減碳不是負擔,是桃園企業的下一個競爭力 桃園市政府 環保局

14 附錄 桃園企業溫度評級

編者的話|

企業化身城市淨零種子

讓世界看見桃園永續力

文 熊毅晰 天下雜誌調查中心總監暨天下永續會負責人

2025年,對地球的永續發展來看,絕對是關 鍵的一年。

這是《巴黎協定》的十週年,是2050淨零的 中場,更是搶救地球最迫切的時刻。十年前,全球 達成本世紀末升溫不超過1.5℃的共識,但「世界 氣象組織 」 ( World Meteorological Organization)研究,地球2024年的均溫已首度 突破1 5℃;再看看地球升溫超過1 5 °C所剩的碳排 放額度(碳預算),五年前為500 GtCO₂,至去年 底,只剩130 GtCO₂,依此消耗速度,人類可以積 極挽救的時日所剩不多。

關鍵時刻,尤須關鍵行動。此時,向有台灣 門戶地位的桃園市,決定站出來為1 5℃目標奮力 一搏。

已在 2023 年宣示 2050 年淨零碳排 , 並以 2030年減碳50%為中期目標的桃園,在2025年與 《天下雜誌》合作,希望透過「企業減碳溫度計」 (TRIPs)平台,讓市內超過7萬家公司、逾一萬家 工廠在規劃減碳路徑時,都要對齊地球升溫不超過 1 5℃的目標。

「企業減碳溫度計」為《天下》與東海大學 合作創立,是全台,乃至全亞洲,唯一公開揭露企 業或組職的減碳路徑與規劃,是否符合地球1 5℃ 溫控目標的平台。透過聯合國IPCC(政府間氣候 變化專門委員會)認可的方法學,任一企業不僅可 藉由平台對自家的溫度判定,檢視與調整自家減碳 路徑的規劃,更可向國際展現企業對地球淨零所做 的承諾。

「企業減碳溫度計」的精神並非衡量企業當 下的減碳成效,而是檢視企業對淨零碳排的規劃與 承諾。當一家企業在「企業減碳溫度計」得出為 1 5°C,甚至更低的溫度,那就表示這家企業的減 碳目標與路徑,是符合地球的溫控目標。

根據「企業減碳溫度計」於2025年6月公布 的統計,平台上現共揭露1200家台灣企業的數據, 其中符合 《 巴黎協定》目標 ,也就是升溫在 1 599°C以下的減碳規劃企業家數共405家。

把鏡頭拉到桃園企業。截至2025年10月底 止,包含總部在桃園,或有在桃園設廠的企業, 於平台揭露數據者共212家,而符合溫控目標則 有約四成達85家,其中,28家更是SBTi(科學基 礎減量目標倡議)審查通過,顯見桃園也已邁開 接軌國際標準的步伐。

而為了讓企業對標1 5°C溫控目標的雄心被 看見,進而滾動更大的拉力,桃園市政府從2025 年開始也將與《天下》合作進行標章授予,讓立 足桃園的這群1.5°C企業搖身城市淨零的種子與 代言人,讓在地居民到世界舞台都能感受到桃園 城市與企業攜手減碳的能量與企圖。

專題文章|

掌握2026永續7大趨勢,

共創企業影響力

文 熊毅晰 天下雜誌調查中心總監暨天下永續會負責人

後疫情時代就一路高歌猛進的ESG浪潮,在 美國總統川普上任後,諸多藐視ESG的相關舉措, 也讓全世界陷入一整年度的 「 綠反挫 」 (Greenlash)時刻,走進2026年,企業永續發展 前景如何?ESG還會是企業的發展重點嗎?

先說結論,企業永續發展仍是逆風不逆行。 當川普退出《巴黎協定》消息傳來,嗅到ESG即將 不尋常發展的「天下永續會」,旋即啟動一場會員 企業個別拜會行程,在歷經近一年的行腳、近百家 企業永續最高層的會談後,不分規模、產業的回答 幾乎一致:「不受影響。」

口徑一致來自五大理由:

1、企業凈零路徑與步調不受短期時勢而改變。

2、此起彼落的氣候災難讓企業風險意識不減。

3、客戶或消費者的要求與期待有增無減。

4、法遵規範只有持續增加。

5、對的事沒理由停手。

更深層的思路,是歷經過去幾年的積極投入 後,企業已普遍體會到ESG非但不是成本,更是邁 向永續發展的未來競爭力,「別人在停頓、觀望時, 不正是加大力度、拉開差距的好時機嗎。」一家科 技大廠總經理直白地說。

沒錯,ESG沒有回頭路,當企業永續已成不 輸本業的競爭力,台灣企業普遍關心的不是不做什 麼,而是來年需要加大力度投入的重點為何?

展望2026

,連結國際永續發展與國內企業現 況後,天下永續會綜整新一年度必須關注的七大永 續趨勢:

、碳權市場

如果你對ESG的前景仍抱持疑慮,那國際碳 權市場的發展將令你改觀。

根據法國資產管理公司ClimeFi統計,CDR (碳移除)市場在2025年出現破紀錄成長,第三 季新簽訂合約達838.5萬噸,較上年度同期增幅 近6倍(584%),市場累計總承諾量也來到 3740萬噸。

這是在備受爭議的非洲辛巴威森林碳權開發 計劃「卡瑞巴減排專案」(Kariba REDD+)後, 歷經兩年多沈寂後,因2024年底的聯合國氣候變 遷大會(COP 29)通過《巴黎協定》第6 4條通 過,浴火重生出現的爆發性成長。

2025年中曾領軍前往德國參訪總量管制及 排放交易(EU ETS)制度經驗的環境部長彭啟明, 正積極研擬台灣的碳定價雙軌機制、規劃台灣碳 交易市場(TW ETS)試行平台,若無意外2026 年上路試行後,勢成企業關注要務。

二、生物多樣性

2022年底的《昆明-蒙特婁全球生物多樣性 框架》(GBF),讓生物多樣性與自然相關議題 的被關注度開始急速飆升。不僅英國標準協會 (BSI)、全球報告倡議組織(GRI)、國際標準 化組織(ISO)、歐盟等在過去兩年陸續公布生 物多樣性相關標準或框架,TNFD(自然相關財 務揭露準則)也在2023年確認報告架構,成為企 業揭露自然風險和回應策略的標準格式。

這股風潮也早吹向台灣。繼2024年推出 「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」的林業 及自然保育署,不久前也公布「其他有效區域保 育措施」(OECMs)認證方案,鼓勵民間組織 一起協助復育瀕危動植物,緊接著2025年底本土 版的TNFD指引規範更將出爐,可以預見2026年 將會是台灣企業在生物多樣性絡繹於途的重要年 度。

三、地緣政治2.0

走進「川普2.0」時代,關稅風暴和貿易禁 令等各種衝擊在過去一年來陸續爆發,也為企業 經營帶來巨大不確定風險。企業在調整供應鏈和 生產佈局時,要快速因應包括關稅、當地環境與 勞動法遵等要件,更要練就因應地緣政治的韌性。

四、氣候調適

當全球淨零賽局進入下半場,企業除了既有 的減緩行動,更要開始把調適概念融入ESG策略 藍圖,尤其是健康、金融、科技三大層面,如此 才能妥善面對來自四面八方的各種衝擊,並且建 構上下游價值鏈的適應力和恢復能量。

五、工作與生活平衡

儘管DEI(多元平等與共融)在美國幾已成 忌諱名詞,但對台灣企業而言,如何為企業最重 要利害關係人,也就是員工提供全方位培育與照 顧,仍是2026年的重點課題。

基本配備是經濟部在2025年10月已公布, 2026年開始凡營收逾500億元的上市櫃企業皆需 進行人權盡職調查。這雖是過去一年來國內從遠 洋漁業、製造業,到服務業等陸續涉入勞動人權 風波的因應,但從另一方面來看,這未嘗不是台 灣企業接軌國際,完成永續關鍵拼圖的重大歷程。

可以預見,2026年國內企業將陸續走出過 往「幸福職場」的既定範疇,在單純提升滿意度 與薪資福利外,在「工作與生活平衡」(WorkLife Balance,WLB)將有更創新、更完整的舉 措和制度,讓員工在工作與生活之間,達到身心 的穩定與整體幸福感。

六、公正轉型

甫落幕的第三十屆聯合國氣候變遷大會 (COP 30),除了檢視《巴黎協議》十年後全 球各國的減碳進度,推動全球單一碳市場聯盟外, 此次大會的重要議題之一,就是把自然正成長、 原民與多元族群權益納入決議核心,亦即這不僅 是氣候談判的關鍵場域,更是要重新定義「進步」 與「公正轉型」的重要時刻。

早在 2021 年,就有台電、中油、中鋼、台 泥、亞泥、台塑等6家台灣企業被列入世界基準 聯盟 ( WBA ) 的 《 公正轉型評比 》 ( Just Transition Assessments)。2026 年,該機構 預計發表第二份評比報告,屆時可能有超過20家 台灣企業被列入觀察。

因此,從被列入評比者如何爭取更高得分, 到評比所帶來的產業擴散效應,都會讓「公正轉 型」成為2026永續的熱門議題。

七、永續價值鏈

永續價值鏈的內涵具備兩層面。一是低碳 轉型,2026年堪稱邁入2050淨零願景下半場的 先發年度,也是不少企業開始步入更具挑戰的減 碳深水區、帶動價值鏈夥伴同行的重要時刻,而 成功關鍵將是如何攜手上下游夥伴創造減碳最大 效益。

二是永續轉型,過去這幾年,從供應商、 產業夥伴、內部員工、到外部的產官學等,不少 永續熱血企業都在努力打造更緊密連結的永續價 值鏈,展現與放大社會共好價值,進而創造「淨 正效益」(Net Positive)影響力。

無論在那個層面,關鍵詞都來自「共創」, 而這也是「天下永續會」在2026年將與會員企業 的合作重點。身為全台最具積極影響力的企業 ESG平台,天下永續會將深化協作與共創角色, 協助企業投入低碳轉型與永續轉型,厚植邁向未 來的永續競爭力。

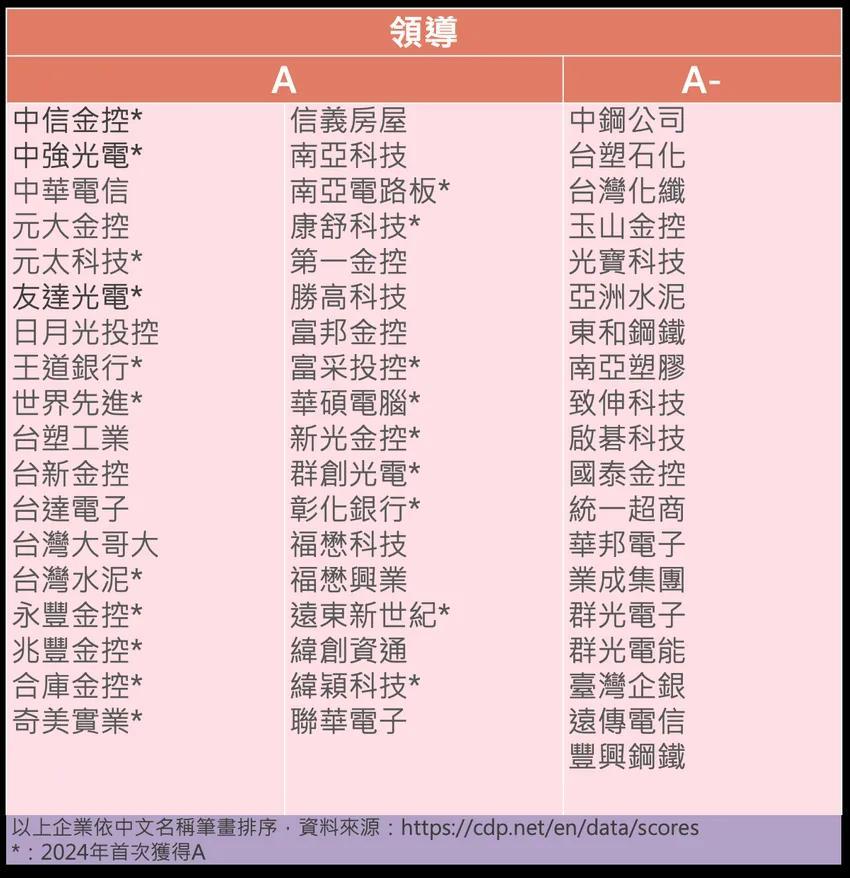

專題文章| 年度減碳力檢視:

臺灣企業 2024CDP

評比結果分析

文 陳耀德 東海大學企業永續影響力中心資深總監

當地球升溫不超過1 5°C已成國際一致的目標, 企業的減碳行動也尤須與國際接軌,但對規模與資 源相對受限的中小企業來說,該如何進行?

幾乎已成全球企業環境揭露共同標準的碳揭 露計畫(CDP)就是絕佳途徑。已有25年歷史、佔 全球2/3市值企業都參與其中的CDP,具備全球標 準化的環境揭露框架,不僅可協助企業逐步量化環 境風險機會的財務影響,而透過CDP的評分與公開 數據,也能與國際同產業間進行基準對比。

事實上,眼看無可迴避的企業價值鏈減碳大 勢, CDP也在2024年推出中小企業問卷,鼓勵全 球的中小企業參與揭露。現在,就在這波無分規模 與產業的CDP浪潮即將開展之際,先來看看國內企 業2024年在CDP的評鑑結果表現如何。

2024年重點整理:

1、氣候變遷與水安全雙A家數持續增加,從8家增 加至11家。

2、臺灣名列在氣候變遷A等級的企業已達43家 與83家次,水安全A等級則為19家與47家次。

3、氣候變遷A等級家數已連續兩年倍增,在36 家企業中有超過一半以上是首次進榜,約三分之 一為金融業。

4、受邀填寫水問卷之企業家數幾近倍增,獲得A 等級的有15家。

臺灣歷年雙A企業

繼2020年與2022年的2家,以及2023年的 8家以來,2024年臺灣企業在氣候變遷與水安全 雙A表現來到11家的歷史新高。

目前以台達電子獲得四次雙A名列全臺灣第 ,其次為日月光投控與聯華電子的三次,台塑 工業與勝高科技的兩次,中強光電、元太科技、 南亞電路板、群創光電、福懋科技與緯創資通等 以上皆為第一次獲得雙A成績。

氣候變遷問卷

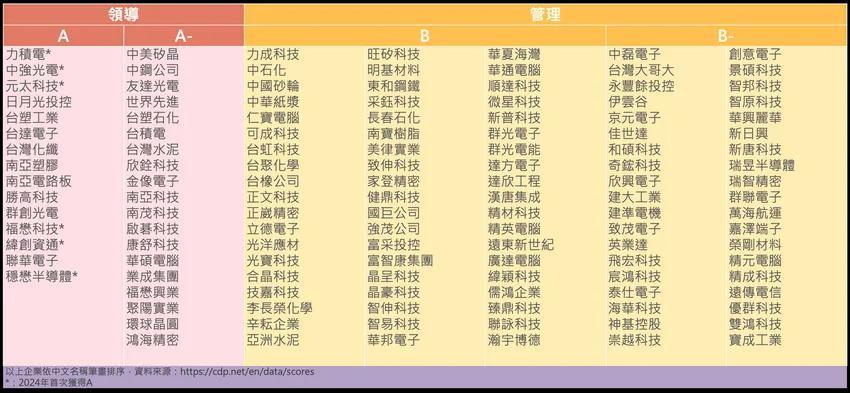

1.評比結果

依據官網公開可得資料(至2025年10月15 日止),臺灣共276家企業受評並公開成績(扣 除中小企業SME)。相較於2023年的157家,增 加幅度為76%。

於2024年獲領導等級A與A-分別為36家 (占13%)與19家(占7%),科技業仍是最大 的產業族群。

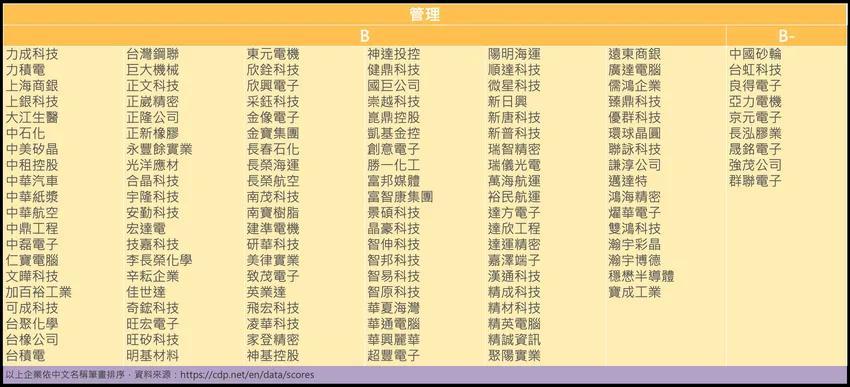

管理等級的B與B-各有116家(占42%)與 9家(占3%);認知等級的C有58家(占21%); 揭露等級的則有33家(占12%)與5家(占2%) 分別落在D與D-。

值得注意的是,在A等級的36家名單中,屬 於首次進榜的高達20家,占總數的56%。也就是 說,2024年的A等級企業有一半以上是「新生」。 另外,金融業占有11家的名額,占比為31%。

2 企業歷年表現

臺灣企業近三年獲得A的家數分別為9、18 與36家,每年的成長率相當巧合地都是100%。

而A-則是在連續五年的增加後,2024年從 31家下降至19家,比2023年減少39%。

等級B是家數最高的族群,不僅近五年都是 逐年增加,2024年也比2023年再增加87%。

獲得C等級的家數為58家,占所有企業的 21%,比2023年成長190%;而D的家數為33家, 占所有企業的12%,比2023年成長267%。至於 B-、C-與D-,歷年的家數或成長率變化,相對其 他等級都較低。

氣候變遷A List企業

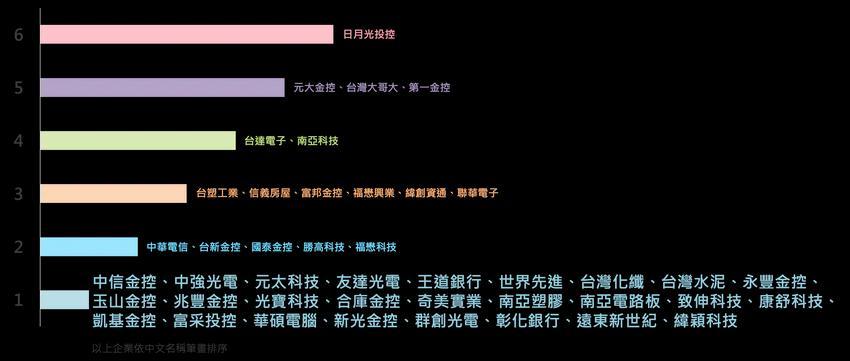

自2016年起,CDP開始採用現有之方法學 進行問卷評分。臺灣企業走過九年的時光,名列 在A等級的已達43家與83家次。

累計獲得A等級最高者是六次,僅日月光投 控一家。日月光投控同時也是CDP更新評分方法 學後,臺灣第一家獲得到A的企業。

其次獲得過A的企業中,有元大金控、台灣 大哥大與第一金控的五次。台達電與南亞科技累 計都是四次;獲得到三次的有台塑工業、信義房 屋、富邦金控、福懋興業、緯創資通與聯華電子。 而至今累計獲得兩次與一次的,各分別有5家與 26家企業。

水安全問卷

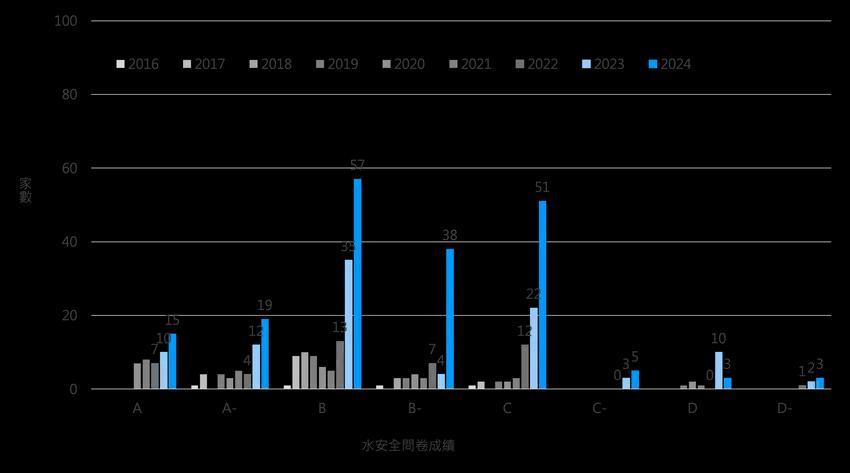

1.評比結果

水安全問卷部分(至2025年10月15日止), 2024年臺灣企業總計有191家受評且公布成績 (扣除中小企業SME),比2023年的98家多了 93家,成長率為增加95%。

其中,獲得A的有15家(占8%),獲得A有19家(占10%)。

家數最多的B有57家(占30%)、等級B-有

38家(占20%)、等級C有51家(占27%)、等 級C-有5家(占3%),等級D與D-都是3家(各 占1%)。

在2024年A等級名單的企業中,首次進榜 的新面孔有6家:力積電、中強光電、元太科技、 福懋科技、緯創資通及穩懋半導體,占所有獲得 A企業的40%。

2.企業歷年表現

台灣自2020年才開始有企業取得水安全的 A等級成績,比氣候變遷晚了4年,當年的紀錄為 7家。於2024年獲得領導等級的家數比2023年多 12家,增加幅度為55%。其中,等級A的家數從 10家增加至15家(50%),等級A-從12家增加 至19家(58%)。

在B等級的家數從35家增加到57家(63%), 成為數量最高的族群;等級B-從4家增加到38家 (850%),是所有等級中家數與成長率增加最 多的。等級C從22家到51家(132%),C-從3家 到5家(67%)。等級D從10家減少到3家(70%),是唯一呈現出減少的等級;等級D-從2 家增加到3家,增加幅度為50%。

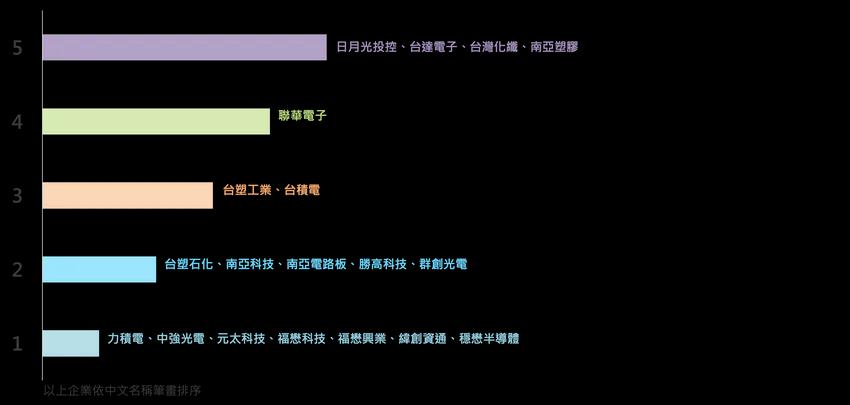

3.水安全A List企業

截至2024年,臺灣共有19家企業獲得水安 全問卷的A等級成績,總家次為47。累計獲得A 等級最高者為五次,有日月光投控、台達電子、 台灣化纖與南亞塑膠。

獲得過四次的僅有聯華電子,三次的有台塑 工業與台積電。台塑石化、南亞科技、南亞電路 板、勝高科技與群創光電獲得兩次,力積電、中 強光電、元太科技、福懋科技、福懋興業、緯創 資通及穩懋半導體,目前都是獲得一次。

註:以上分數資料更新之時間為2025年10 月15日,成績皆取自CDP官網上公開可得者。若 因企業申請複查或其他任何原因造成分數與本篇 報導有異,皆以CDP官方公布為準。

鴻海5大做法

攜手價值鏈共創

1.5°C升溫目標

文 熊毅晰 天下雜誌調查中心總監暨天下永續會負責人

身為全球最大電子代工製造服務商,橫跨三 大洲、在逾20個國家及地區都有生產及服務據點 的鴻海,要如何做出符合地球升溫不超過1.5°C 的目標?

在2020年做出2050年淨零碳排的承諾後, 2024年4月,鴻海也成為台灣高科技硬體設備產 業第三家、台灣第七家淨零目標獲得SBTi(科學 基礎減量目標)審查通過的企業。

鴻海為了達成科學減碳目標(SBTi),透過 價值鏈的碳治理,用以大帶小的方式,帶領鴻海 上萬家供應商夥伴攜手邁向低碳轉型永續經營的 目標。

SBTi批准鴻海的淨零目標如下:

(1) 總體淨零目標:鴻海承諾到2050年實現整個 價值鏈的溫室氣體淨零排放。

(2) 近期目標:鴻海承諾到2030年,將範圍1、2 和3的溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎 上減少42%。

(3) 長期目標:鴻海承諾到2050年,將範圍1、2 和3溫室氣體絕對排放量在2020年的基礎上 減少90%。企業自身運營活動減排超過90% 後,透過碳匯或負碳技術等為輔助手段減少 殘餘碳排,達到2050淨零碳排。

觀察鴻海的碳排放結構中,超過 80% 來自 供應鏈(Scope 3)。在全球擁有超過一萬家供 應商的鴻海,產業涵蓋多元,包含電子零組件、 金屬加工、塑膠製造、物流運輸等產業,因此, 供應鏈的低碳轉型關乎鴻海能否成功達成淨零。

與此同時,市場及客戶也愈加要求供應商提 供低碳產品與透明數據。因此,推動供應商達成 淨零碳排,將是鴻海全價值鏈達到淨零排放不可 或缺的一環。

因此,鴻海啟動「鏈結淨零未來,永續共好 行動」,透過示範引領、標準化制度、數位平台 與跨界合作,協助供應商建立碳治理能力,形成 「以大帶小」的低碳轉型模式,打造可延續、可 擴散的綠色價值鏈。

鴻海主要利用以下五大做法推動供應鏈減碳:

1 標準化制度設定供應商淨零目標及路徑

2. 建置符合GHG Protocol、ISO-14064規範的 智能數位化系統收集供應商碳排數據

3. 技術賦能與教育共創

4 以大帶小示範引領

5. 供應商淨零碳績效評價

做法1:標準化制度:供應商淨零目標及路徑設 定與使用可再生能源承諾

鴻海依據 SBTi 淨零承諾,制定供應商淨零 推動路徑,明確規劃「碳盤查 → 減碳行動 → 綠 電轉型 → 淨零承諾」,建立供應商淨零碳推動 模式。

根據供應商的碳排放數據分析,90%以上 的碳排放是來自外購電力,若要求供應商伙伴達 成淨零碳排放目標,必須透過建置太陽能或購買 綠電等方式中和外購電力產生的碳排放。

為配合集團對於可再生能源的重點發展方向, 鴻海從2022年開始,分階段推動關鍵供應商簽署 《可再生能源承諾書》及《可再生能源聲明書》, 逐步推進供應商需100%使用綠電生產鴻海產品。

做法2:數位治理:符合國際規範的智能數位化 系統

隨著全球對氣候變化問題的日益重視,各家 企業也都在積極探索利用數位技術來推動低碳轉 型,而鴻海不僅很懂得「數位減碳」,甚至以集 團之力自建符合 GHG Protocol、ISO-14064 規 範的數位化系統「供應商 ESG 管理平台」和「低 碳管理平台」,要求供應商每年須依照 ISO 14064-1/GHG Protocol 標準完成溫室氣體盤查, 並在系統中申報溫室氣體排放數據,形成集團完 整的供應商碳數據資料庫,以確實掌握集團供應 商的溫室氣體排放情形。

鴻海建置的數位管理平台可解決供應商各種 需求,包括協助供應商即時數據上傳、盤查追蹤、 可視化分析ESG執行進度等,而且由集團主導的 統一碳數據管理平台,不僅具備減排機會的識別、 支持合規揭露,還以標準化流程與分層協作,支 持不同揭露需求,減少重複作業,並透過月盤查 活動讓數據可查可證,且按國家、地區、廠區、 事業群及法人等多維度分析碳排量,為內部管理 與外部揭露提供靈活且精準的數據支持。

「供應商 ESG 管理平台」、「低碳管理平 台」不但有效提升數據透明度與決策效率,簡化 數據收集與盤查流程,還具備審核機制,進而有 利鴻海設計供應商ESG評級與排名,對績優供應 商予以公開表彰,對落後者進行輔導賦能,拉齊 整體水準。

做法3:技術賦能與教育共創 為提升供應商減碳意識及能力,鴻海也積極 投入供應商輔導,並推動執行諸多專案,例如針 對關鍵生產設備進行高效率設備升級與能源管理 系統優化、評估再生能源採購或建置、落實定期 碳盤查與量測作業等。

憑藉自身豐富的減碳經驗,鴻海在供應商減 碳輔導會議上,也經常提供實務導入的借鏡。例 如鴻海曾分享自建於總部屋頂增設太陽能發電站 及員工休憩綠道,將太陽能系統由63 6 kwp擴充 至716 kwp,除維持原本躉售台電外,其餘擴充 部分採自發自用,結果還因此成功推動一家供應 商於廠內屋頂建置年發電量396,000 kwh的太陽 能裝置。

除推動關鍵設備節能改善外,部分供應商雖 已努力執行減碳,但缺乏能源系統及減碳計算能 力,無法得知改善前後的節電及減碳數據,因此 鴻海也召開多場碳相關議題會議,例如碳盤查培 訓、節能技術交流、集團供應商減碳目標說明, 以及綠電說明等。

鴻海也組建包含外部專家及專業顧問公司的 低碳輔導團隊,走進供應商現場進行訪視、輔導, 以及專案監測,過程中也累積許多寶貴經驗和數 據,例如進行新舊冰水機實際效率量測,量測的 內容包括新舊設備的三相電力分析、溫度/流量量 測,改善後節電量達12.9萬度電,專案減碳量65 噸二氧化碳,使減碳成果效益不只是以規格推估, 真正落實量化減碳數據。

而為了尋找其他減碳方案,輔導團隊也經常 在現場逐一勘察,過程中就曾發現某供應商廠內 仍有使用其它的小型冰水機設備,當場就建議可 透過設備調整,集中使用新的冰水機,將負載提 升到一級能效,同時關閉現場多套設備,以達到 更大的省電成效。

做法4:示範引領:「鴻海低碳供應鏈轉型推動 計畫」以大帶小專案

鴻海也善用政府資源,參與經濟部經濟部工 業局「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型 補助」專案,共挑選7家Tier-1關鍵供應商,共同 承諾在兩年內實現10,000噸 CO₂e 減排,後並同 步擴展至23家Tier-2供應商,透過教育訓練與現 場輔導,建立碳盤查與減碳能力,並形成綠色供 應鏈示範群。

鴻海的「以大帶小」可分兩階段,第一階段 鴻海先從自身開始進行低碳的推動計畫,並邀請 7家鴻海Tier-1供應商共同加入實質減碳的工作項 目。

鴻海與減碳專業顧問合作組成專家輔導團隊, 安排多次會議與交流,並進行供應商現場訪廠活 動,針對關鍵設備推動節能改善與專案量測,輔 導供應商進行減碳目標確認與溝通。

同步為了讓公司員工、供應鏈夥伴能了解減 碳帶動的實質意義,鴻海是藉由舉辦教育訓練、 供應商減碳輔導大會,進行內外部人員減碳相關 培訓、碳盤查系統輔導及導入,並確保Tier-1供 應商減碳計畫輔導及追蹤。

第二階段推動23家Tier-2供應商執行碳盤查 作業。透過教育訓練、專業碳盤查輔導,由供應 商至鴻海「供應商ESG管理平台」燈錄入其碳排 數據,透過數位化碳管理、供應鏈低碳轉型及減 碳技術導入,並定期辦理供應商減碳成果大會, 透過不同產業別及公司交流,全面提升供應鏈碳 管理能力,同時也確保符合國際標準 ISO 14064。

做法5:供應商淨零碳績效評價

為提高供應商減碳積極性,鴻海集團實施供 應商淨零碳績效評價。從管理機制、碳排放揭露、 碳減排推動、淨零碳行動、責任延伸五大面向, 對供應商淨零碳管理狀況進行評價。

事實上,早在2022 年鴻海集團就制定《供 應商淨零碳績效評價標準》,透過供應商 ESG 管 理平台,針對試點的重大供應商實施淨零碳管理 績效評價。

價值鏈減碳展現成果

經過五大做法的淬煉下,截至2024年底, 鴻海已有36家供應商簽署《可再生能源承諾書》、 《可再生能源聲明書》協議,實現綠電使用量 1 69億度,減碳9 6萬噸CO2e。

此外,2024年鴻海也舉辦「供應商降碳減 廢宣導大會」,會議包含節能專案經驗、創新管 理機制、EMC合作模式及零廢園區管理等內容, 共有380餘間供應商參會。企業參與度顯著提升。

在碳揭露專案(CDP)供應鏈議合方面, 鴻海獲得2024年「供應商合作」評定為A級。

大陸地區最大NGO組織IPE對鴻海的企業氣 候行動CATI指數評價,以總分85分的好成績,蟬 聯2024企業氣候行動CATI指數大中華區第一名。

2024年,鴻海更對外出具第一本「供應商 責任報告書」,這也是台灣企業第一本以供應商 出發的責任報告書。

不斷突破界限的鴻海,除了持續顛覆外界對 於企業規模的極限想像,走進低碳永續領域,依 舊展現驚人能量和影響力,攜手價值鏈展現企業 對地球的積極承諾。

政策成果|

減碳不是負擔,是桃園企業的下一個競爭力

文 桃園市政府環保局 一座工業城市的淨零選擇

2023年,桃園的溫室氣體排放量2,858萬噸, 是北台灣最高。工業部門碳排占比達七成,電力 供應、半導體製造、石化產業是主要來源。

但同樣的數據也顯示轉機:相較2014年, 桃園已減碳19.8%。更關鍵的是,工業燃料碳排 減少近50% 企業正從高碳燃料轉向低碳燃料, 燃煤鍋爐轉型已見成效。

這不是巧合,而是系統性行動的結果。從 法規工具到產業輔導,從政府示範到企業共創, 桃園正在回答一個關鍵問題:工業重鎮如何走向 淨零?

法制先行:給淨零一個明確的路徑

2025年7月,桃園市正式實施「推動淨零城 市自治條例」草案,8章61條涵蓋產業能源、城 市建築、交通運輸、教育生活及氣候調適等五大 主軸。這不只是政策宣示,而是將淨零目標法制 化,賦予各局處明確權責與執行期程。

市長張善政創全國之先,每兩個月召開跨機 關淨零會報,滾動檢討執行進度。自治條例提供 法規工具,讓政策從「目標」走向「行動」。

政府也以身作則,於工業部門2023年加入 脫煤者聯盟,推動碳排大戶燃料轉型;於交通部 門2030年市區公車將全面電動化、2030年私有 小貨車電動化5%、私有大貨車電動化100輛、 2038年公務車輛(汽機車)全面低碳化;於住商 部門2027年公有新建建築物取得建築能效1+級水 準、2030年民間新建建築物取得建築能效1+級水 準;於環境部門2030年公共污水下水道接管率達 38%、2030年再生水供給量為1,400萬噸。

這些示範行動告訴企業:政府不只要求,更 願意先行。

國際認證:台灣唯一連霸A級城市

2024年5月,國際碳揭露計畫(CDP)公 布A級城市名單,全球僅112座城市獲選(占填 報城市15%),桃園是台灣唯一連續兩年獲得A 級認證的城市,與倫敦、東京、首爾等國際頂尖 城市並列。

CDP評分關鍵在於:淨零目標是否具體可 行?桃園給出的答案是:2030年減碳50%、 2030年再生能源裝置容量達1 3GW、2030年新 建建築能效達1+級、2035年工業燃料全面脫煤、 並強化氣候調適策略。這些不是口號,而是納入 預算與執行計畫的承諾。

環保局長顏己喨表示,桃園成立「氣候變 遷因應推動會」與「淨零會報」,將減碳工作納 入市府重大決策與資本支出,強化治理透明度。 國際肯定的背後,是系統性的規劃與執行力。

陪伴企業:從碳焦慮到減碳路徑

面對2025年碳費開徵,市府率先啟動前瞻 減碳布局,包括:

建置桃園市碳中和資訊平台 (https://carbonneutral tydep gov tw/), 可查 看相關消息、溫室氣體指引規範,並依環境部溫 室氣體排放量盤查指引計算方式試算,提供排放 量試算協助業者掌握自身產業之溫室氣體排放熱 點,推動排放減量,助攻產業低碳轉型。

推動綠領人才培育,將以跨局處合作為核 心,盤點產業鏈需求與市民多元參與,課程涵蓋 碳管理與氣候變遷應對、碳市場運作與政策、產 業減碳技術與從業人員訓練以及 ESG企業永續管 理四大主題,透過清晰學習路徑與資源整合,建 立桃園在地專業的人才培育體系。

針對企業自主減量計畫,環保局從2月起舉 辦三場「產業聯盟交流會」,針對不同產業提供 客製化輔導。針對特定產業說明不同的節能措施, 提供相關自主減量技術與資訊,幫助企業規劃具 體減碳措施,落實淨零目標。經發局成立「智慧 製造服務中心」,以深度健檢為核心基礎,與跨 領域專家顧問、產官學研等人才,受理企業報名 協助升級。未來市府也持續及整合中央及地方輔 導資源,並持續不同行業別低碳化輔導交流會及 自主減量輔導交流會,以推動桃園企業自主減量, 期盼於2030年達到減碳50%目標。

為提供桃園企業更高效、集中且專業的協 助,市府12月將成立碳費小組專案辦公室,設置 減碳諮詢專線,統一受理碳費、自主減量、碳盤 查及 CBAM 等相關政策問題,並於碳中和資訊 平台建置政策資訊揭露專區,整合制度說明、問 答題庫及公告文件下載。

同時,碳費小組負責跨局處資源整合與需 求轉介,確保企業在技術輔導、設備補助、能源 管理或國際合規等面向,能迅速獲得適切支援。

透過電子季報與平台推播,定期提供政策訊息、 申請時程及利多資訊,協助業者提前布局、降低 合規風險。藉由碳費小組單一窗口整合機制,提 升行政效率與服務品質,並強化企業面對碳費與 淨零轉型的能力,進一步推動產業韌性與綠色競 爭力。

這不是單向宣導,而是實質資源投入與陪 伴。

典範企業:減碳就是競爭力

友達光電是RE100會員,獲CDP供應鏈A級 評等。桃園廠區導入能源管理系統、設備汰舊換 新,2025年減碳25%,2050年承諾100%使用再 生能源。

新光合纖成立碳中和推動中心,推動低碳 燃料替代、提高水資源循環效率,2030年減碳 22%,並發展氫能與碳捕捉技術。

這些企業證明:減碳不是成本,是創新動 能;不是合規壓力,是市場競爭力。

邀請您,成為淨零夥伴

市府未來將持續辦理專業輔導課程與交流會, 並設立碳費小組專案辦公室。透過高效的輔導機 制、實務經驗交流與專業諮詢服務,協助桃園企 業提出自主減量,爭取碳費優惠,落實減碳作為, 陪伴企業走向淨零。相關資源請洽:

• 桃園市碳中和資訊平台 (https://carbonneutral tydep gov tw/)

• 「桃園市碳費小組專案辦公室」輔導專線: 03-3332170(12月30日啟用)。

2050淨零不是終點,是起點。當法規工具 到位、資源支持充足、典範企業示範,桃園正在 證明:淨零轉型不是負擔,而是城市與產業邁向 永續的必經之路。

減碳的路上,桃園企業不孤單。讓我們一起, 把挑戰變成機會。

桃園企業溫度評級

順達科技股份有限公司

東和鋼鐵企業股份有限公司

毅嘉科技股份有限公司

建榮工業材料股份有限公司

中華紙漿股份有限公司

宏洲纖維工業股份有限公司

國產建材實業股份有限公司

大毅科技股份有限公司

南亞塑膠工業股份有限公司

越峯電子材料股份有限公司

迎廣科技股份有限公司

尖點科技股份有限公司

中興電工機械股份有限公司

光隆實業股份有限公司

宏泰電工股份有限公司

台灣東洋藥品工業股份有限公司

富晶通科技股份有限公司

德淵企業股份有限公司

台光電子材料股份有限公司

台灣晶技股份有限公司

台灣電力股份有限公司

禾伸堂企業股份有限公司

宏亞食品股份有限公司

宏致電子股份有限公司

神準科技股份有限公司

春源鋼鐵工業股份有限公司

美吾華股份有限公司

美亞鋼管廠股份有限公司

美琪瑪國際股份有限公司

致茂電子股份有限公司

倉和股份有限公司

哲固資訊科技股份有限公司 3.424

晟銘電子科技股份有限公司

泰豐輪胎股份有限公司

特力股份有限公司

高力熱處理工業股份有限公司 3.424

國碳科技股份有限公司

崇友實業股份有限公司

崧騰企業股份有限公司

勝品電通股份有限公司

博智電子股份有限公司

富堡工業股份有限公司

揚博科技股份有限公司

晶碩光學股份有限公司

智崴資訊科技股份有限公司 3.424

嘉聯益科技股份有限公司

綠電再生股份有限公司

廣積科技股份有限公司

德律科技股份有限公司

德微科技股份有限公司

寶齡富錦生技股份有限公司

菁華工業股份有限公司

湧德電子股份有限公司 3.424 華生水資源生技股份有限公司

華城電機股份有限公司 3.424 新麗企業股份有限公司

華星光通科技股份有限公司 3.424 樂事綠能科技股份有限公司 4.452 集盛實業股份有限公司 3.424

敬鵬工業股份有限公司 3.424

新光鋼鐵股份有限公司 3.424