工作坊議程

前言|「企業減碳溫度計平台」的初心

文 熊毅晰 天下雜誌調查中心總監暨天下永續會負責人

今年是《巴黎協定》問世十週年,儘管1月就遭遇美國總統川普宣布退出的衝擊, 但如聯合國氣候公約執行秘書西蒙·斯蒂爾(Simon Stiell)2月在巴西演講時所言,《巴 黎協定》簽署後,全球在氣候行動上取得了顯著進展。「若沒有全球氣候合作,全球暖 化可能會達到5度。但目前可能達到3度,仍處於危險的水平。」

要補救人類自工業革命以來對地球造成的傷害,從來都不簡單,全球升溫控制在 1.5℃的目標,不僅不受川普帶領美國二度退出影響,甚至現在比過往任何時候都來得迫 切。

因為,我們正式進入全年升溫超過1.5℃的年份。根據「世界氣象組織」(World Meteorological Organization)報告,2024年地球升溫已突破1.5℃。儘管單一年超 過限制,並不代表《巴黎協定》已經無用,因為協定是透過二、三十年的滾動平均值計 算,但也凸顯接下來25年,更得讓我們的星球每年緊守1.5℃升溫防線。

根據《巴黎協定》,各國應於今年2月繳交第三版「國家自定貢獻」(NDC 3.0), 展現將全球升溫控制在1.5℃的承諾。而《天下雜誌》於2022年與東海大學合作的「企業 減碳溫度計」(TRIPs),不僅是全台,甚至全亞洲,唯一以國際科學方法衡量企業是 否做出符合地球升溫目標的公開平台,可視為台灣企業自定貢獻(EDC)的盤點。

期待透過此一平台,不只要讓企業理解自己的減碳,與地球1.5°C溫控目標息息相 關,更讓社會大眾可以對企業的減碳更有感,畢竟實際溫度,會比聽到幾百幾千萬噸的 二氧化碳當量排放更有感,也會更有強大的督促和前進動力。

總體趨勢|企業競逐減碳賽局 需要經得起審查的目標

文 陳耀德、鄧澤揚、林麗琳、許家偉 東海大學企業永續影響力中心 黃泓維 台北科技大學環境工程與管理研究所

「溫度評分」的市場應用

溫度評分的源起,來自於CDP與WWF於2018年提出的溫度評分(temperature rating)概念。《巴黎協定》後,金融業為了擴大低碳投資的涵蓋率,亟需一個清楚、 基於科學、以及統一的標準,來評估投資對象的減碳企圖心。這是因為不同企業的減碳 路徑,會因為減碳目標、減碳幅度、預期減碳量、減碳基準年等差異性,導致無法進行 不同企業或跨產業間的評估。而溫度法就是用來衡量一家企業的溫室氣體減量企圖心, 代表該企業在未來成長過程中,願意脫碳的努力與潛力。

評分的結果,最初是用來作為投資人決策的參考,用以鼓勵資本市場將資金運用於 可協助全球達到脫碳經濟的企業。如果擴大使用,可以用來評估一個投資組合、甚至一 個證券交易市場的升溫範圍,並值得開發成氣候金融商品來進行銷售。該商品的優點在 於,溫度的概念比起溫室氣體排放,更能讓市場容易理解與氣候變遷之關連,而非侷限 在於艱澀的科學詞彙,或難以斷定對氣候變遷之貢獻程度。

全球企業通過與承諾SBTNear-Term現況

截至2025年5月25日,本團隊夥伴分析SBTi官網之資料,顯示全球共有10,649家 企業已通過或承諾提交SBTNear-Term的減量目標(扣除承諾被移除)。

依據地區分 佈進行比較,超過一半的企業是來自歐洲地區,計5,420家,其次為佔有31.3%的亞洲地 區,為3,386家(不包含臺灣)。此兩地區之占比總和,已超過全球總家數的八成。而臺 灣已通過與承諾SBT Near-Term的企業家數,則為174家,佔全球的1.6%、或亞洲的 5.1%。

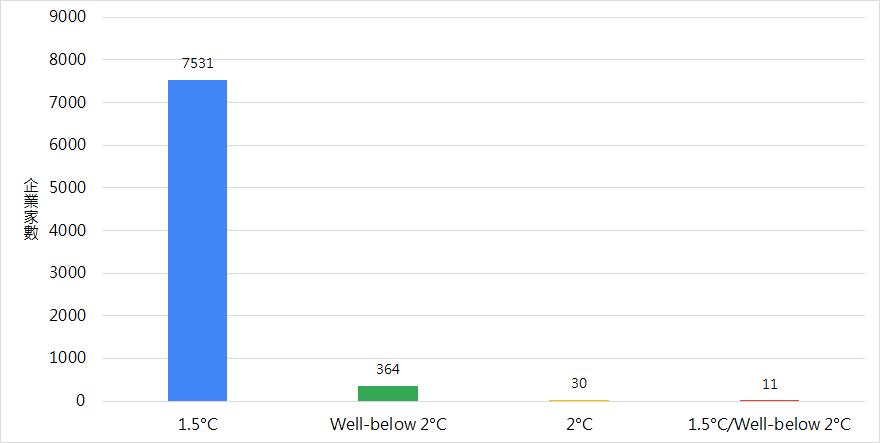

全球已通過SBT Near-Term審核的企業數,為7,936家,依據溫度進行劃分,以 1.5℃的7,531家占比為最高,達94.9%。其後依序為Well-below 2°C的364家或4.6%, 2°C的30家或0.4%,其餘的11家或0.1%。

比率會如此懸殊,是由於送審目標的企業近年來迅速擴增,加上SBTi在2022年7 月中之後,僅接受1.5℃的目標審查所致。所謂的1.5℃企圖心目標是指,於2020年至 2030年期間,企業的範疇一+二之溫室氣體絕對總減量,要達到42%,年均值為4.2%。 但此減量率的先決條件是,基準年需在2015年至2020年(含)之間。

換言之,若基準年是在此之間,至目標年的最低減量率計算方式為(目標年-基準 年)X4.2%。如果企業的基準年定在2021年(含)之後,仍必須在目標年之前達到總減 量42%,才能符合SBTi的要求,亦即年均減量率是高於4.2%。範疇三之溫度企圖心,則 為Well-below2°C,目標的算式與範疇一+二相同,總減量率改為25%即可。

全球企業通過 SBT Near-Term 在不同溫度下的家數分佈

臺灣企業響應SBT統計

臺灣企業至2025年5月25日止,共有128家企業通過SBT Near-Term目標審查,其 中達到1.5°C的有113家或88%,達Well-below 2°C的有15家或12%。官方資料同時顯 示,已承諾制訂尚未通過BT Near-Term審查的企業數為46家,另有11家的承諾遭到剔 除。一般常見遭剔除的原因是,未在承諾後的兩年期限內提交目標。

臺灣企業響應 SBT Near-Term 現況

就產業別來分析,以科技業稱霸全球的臺灣,被SBTi列於「科技硬體與設備」及 「半導體與半導體設備」的產業,分別有38與10家企業,已經通過SBTNear-Term審查, 貢獻全臺灣37.5%的比率。

金融業則成為臺灣通過SBTi審查的第三大產業,共計18家或14.1%。若將前五大產 業合併計算,共有88家或68.8%。此88家除前述之三大產業以外,還包含日常消費品/家 庭與個人用品,以及紡織/服飾/鞋類與奢侈品業。從目標年的分佈來看,從2025年至 2034年皆有,以2030年的家數為最高,佔91家或71.1%。

臺灣企業通過 SBT Near-Term 之產業別比率分佈

臺灣企業通過 SBT Near-Term 之目標年分佈

自我承諾與國際審查

「企業減碳溫度計」平台自2023年6月創立,至今已邁入第三屆,各企業之目標溫度 乃基於前一年度之減量路徑來進行計算。

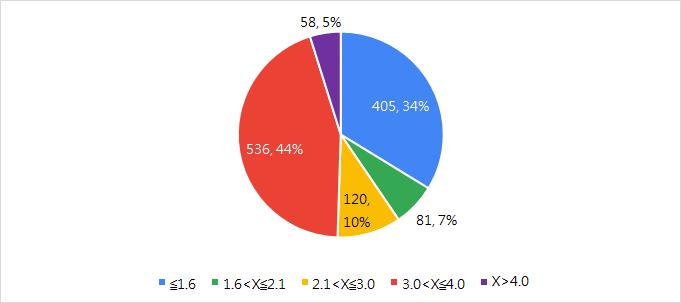

我們依據1,200家企業於2024年所設定之減量目標進行剖析,已有高達405家或 33.7%之企業的減量目標落在1.6℃以下(成效卓越)。落在1.6℃<X≦2.1℃的有81家或 6.8%(表現優秀);落在2.1℃<X≦3.0℃有120家或10%(投入積極);落在 3.0℃<X≦4.0℃是最多的範圍,為536家或44.7%(進度落後);高於4℃的有58家或 4.8%(原點停留)。此結果清楚顯示,此1,200家企業有三分之一已經公開揭露符合淨 零路徑之減量目標,以及仍有將近一半的目標或現有盤查/排放狀態,是處於升溫3℃以上 的水平。

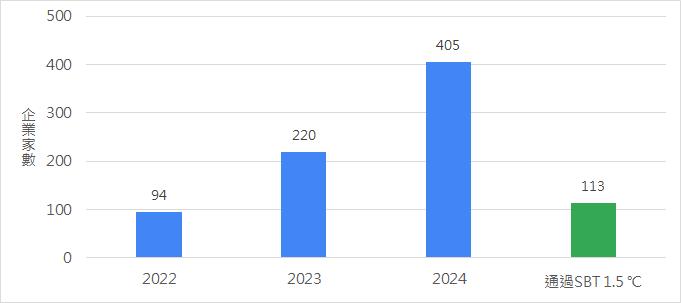

然而好消息是,企業減碳溫度計平台近三年的統計結果顯示,臺灣企業公開承諾之 目標,可滿足淨零路徑溫度要求的家數迅速成長,從94、220至405家;分別佔當年度所 調查母數的13.0%、9.8%與33.7%。

不過,這樣的趨勢,也是令人擔憂的一面。雖然經過模式推估,溫度計平台上此405 家其2024年減量目標可滿足淨零路徑的溫度要求。但對比現今實際已經通過SBTi 1.5℃ 目標審查的113家,僅佔此405家的27.9%。即使再加上已承諾、但尚未通過的46家,佔 比也只有39.3%,連一半都不到。

臺灣企業 2024 年溫度計平台依溫度之家數與比率分佈(溫度單位:℃)

近3年溫度計平台符合 1.6℃ 以下升溫與實際已通過 SBT 1.5℃ 目標審核之家數比較 結語

臺灣企業實際通過SBTi Near-Term審查通過的家數,遠低於企業減碳溫度計平 台模式推估出1.6℃以下的家數,此兩者皆是代表符合淨零路徑的減量目標。在淨零目標 的設定上,臺灣已有36家企業通過SBTi的審查,淨零目標年介在2030至2050之間,其中 6家還是SBTi所定義的中小型企業。

這樣的差異不禁令人疑惑,為何在企業減碳溫度計平台上自我宣告之減量目標已經 滿足淨零路徑,卻仍有不少企業尚未承諾、或通過SBTi之審查?推估可能的原因應該有:

(1)溫度計平台僅計算範疇一+二,而SBT還須包含範疇三。

(2)階段性目標若無法達成,接受到的檢視力道不同。

(3)尚未有直接的利害關係人要求要通過SBTi審查。

(4)溫度計平台的目標可每年調整,SBT則需充分理由變更。

(5)溫度計平台為免費,SBTi的審查需要費用。

全球減碳壓力夾擊,循環經濟成訂單增長新引擎

文 劉光瑩 、鄧凱元

綠電不夠,循環材料成關鍵

過去幾年,在國際客戶要求下,許多台企買綠電降碳排。但環境智庫艾倫麥克阿瑟 (EllenMacArthur)基金會指出,要達成淨零目標,用綠電與節能最多只能貢獻一半 減碳量,其他必須依賴循環經濟。這個重責大任,再度落在全球供應鏈舉足輕重的台灣 頭上。因為綠電、減碳,只能減少範疇一與二的碳。零件愈多、工序愈長的產業,碳排 來自供應商範疇三的比例就愈高。譬如:台灣擅長的電子業與汽車業,範疇三碳排佔了 八成。要進一步減碳,最新戰場就是整個供應鏈得大循環,因為這可大幅減少資源開採。

以蘋果MacBook Air為例,一半碳足跡來自材料,若使用再生鋁製機殼,就能讓碳排減 半。蘋果更發豪語,今年電池用鈷、磁鐵與電路板,都百分百用回收材料。

「2030到50年,減碳的重點就是新材料,」東海大學企業永續影響力中心執行長許 家偉斷言。台積電也是積極行動者。去年底開幕的中科零廢中心,透過回收使用有機溶 劑如IPA(異丙醇),減少廢棄物與對新材料需求。「循環經濟就是要有利可圖,」環境 部長彭啓明在專訪中指出,預計今年下半年將「循環經濟推動法」送進立院,未來資源 循環署的角色猶如「環境部裡的產業發展署」,不只除弊、更在意興利,要把循環經濟 的生態系建立起來。

企業不打群架就掉隊

歐盟走在前頭。去年生效的歐盟永續產品生態化設計規範(ESPR),就是好例子。 2026年起,電池、電子產品、紡織品、建築材料、包裝材料等五大產品,在歐盟販售的 產品都必須可維修,還要有產品履歷標示材料永續程度。「歐盟希望用一個制度,解決 兩個問題,」循環台灣基金會執行長陳惠琳說,一方面是為了減碳,另一方面也是因為 資源的地緣政治風險日益升高。從「搖籃到搖籃」的新循環經濟思維,近年在全球逐漸 成為顯學。因為除了減碳,更重要的議題是國家安全。

「循環經濟攸關供應鏈韌性,」Renato Lab創辦人王家祥指出,台灣資源匱乏,金 屬材料百分之百靠進口,非金屬材料高達八成進口。若更多廢棄物可變資源,不只減碳, 還能提供製造業所需原料。

供應鏈大循環,需要整個鏈的實質改變。要真正做到循環,企業無法只靠單打獨鬥, 非「抱團」不可。例如:百事益就跟美廉社等通路合作,提供優惠券,鼓勵民眾將舊筆 電拿到門市回收。除了後端回收,前端設計也得改變。新光紡織的ISP衣到衣計劃,就從 布料、縫線到鈕扣,採用單一材質,衣服才能整件回收,而這高度仰賴新紡的縫線與鈕 扣供應商改變材質。

究竟該怎麼做?道瓊永續指數(DJSI)專家許家偉,身為多家企業的供應鏈減碳顧 問,提出了一套「打造永續價值鏈」的四步驟方法學,讓企業能有系統地實踐。

第一步:凝聚共識與培力

最關鍵的是觀念。許家偉強調,凝聚價值鏈成員對永續的共識,是改變第一步。

在台中,巨大領頭的「自行車永續聯盟」成立第一年,就開了90小時減碳課程,今

年更鼓勵供應商簽署人權承諾書,找第三方做人權稽核。巨大總部旁的自行車文化探索 館,聯盟每個月舉辦分享會,讓會員分享近期推動永續的成果與挑戰。擔任巨大顧問的 許家偉指出,自行車聯盟的做法就是循序漸進凝聚共識。下一步,投資人會期待推改善 專案、衡量培力成效。當人聚在一起,就會起化學作用。陳惠琳回想去年替仁寶供應商 辦循環經濟工作坊,「一開始大家對課程內容不期不待,沒想到課程結束,很多人眼睛 發光,還有人說回去馬上要成立新部門。」然而,供應鏈要推動循環,總是起頭難,往 往需要雙方先退一步,改變才會發生。

第二步:共創與合作

「從疫情期間開始,來訪的國外客戶,每個都指名要看環保材料,」仁寶副總經理 黃士宏說。身為電子五哥之一,仁寶的筆電客戶橫跨宏碁、華碩、戴爾、HP、Google 等。而仁寶可能是全球材料研發團隊陣容最堅強、得過最多紅點設計獎的電子代工業者, 近年開發出的永續材料高達30多種。「整台筆電都可拆,意味著零件不可以有色差,要 花更多時間測試調整,」他說。

然而,當4年前美國客戶Framework想要做全模組化、可拆解筆電,仁寶還是得找 救兵。他們找上從塑膠到金屬,設計、開模、沖壓到組裝一條龍方案都能提供的漢達精 密。全模組化筆電的艱鉅任務,落到了漢達資深總監朱明毅的頭上,讓這位交大材料博 士絞盡腦汁。

但其實最大挑戰不在技術,而是商業模式。

「初期真的量不大,」朱明毅坦言,漢達會願意投入資源做這個案子,是為了累積 經驗。「放長線釣大魚,」黃士宏認為,儘管案子小,「等到未來循環風潮真正起飛, 我們就是跑在最前面的人。」新光紡織也碰到類似狀況。他們推動「100%無限衣」計劃, 要求鈕扣得用全聚酯纖維。新紡協理王仁宗坦言,一開始因為量太少,成本又高達一般 鈕扣的5倍,新紡只好多下單,讓鈕扣廠願意生產。「跟供應商溝通2年,他們才逐漸接 受,我們雙方各吸收一些成本,當投資未來,」王仁宗說。去年新紡算出,從衣服回到 衣服,全回收一件襯衫的碳排,可比原生料減6成。但目前開發、回收與物流成本都是新 紡吸收,他期待政府加強誘因,讓更多企業願意採用循環布料。

第三步:評鑑與分級管理

要讓供應鏈動起來,胡蘿蔔與棒子要齊頭並進。日月光針對供應鏈減碳,從循循善 誘走到實質評分,就是有效做法。

以往,日月光採購部門每個月就供應商交期與品質等給分,去年首度納入了永續指 標,佔評比10%。「推動永續增加明確目標,供應鏈就會更在意,願意跟我們一起走,」 日月光環境工程暨永續發展部部經理許美論說。日月光也將供應商分級管理,區分低、 中、高三種永續等級。被列高風險的供應商,去年起,第三方驗證單位和日月光一起進 廠評核。端出高強度評鑑,要供應鏈動起來,是不得不為。因為以日月光高雄廠為例, 高達九成碳排來自範疇三。「範疇三減碳不是短時間可做到,不趕快動起來,一定趕不 及客戶要求,」日月光企業職安處長顏俊明認為。「如果覺得台灣客戶殘酷,那是因為 品牌客戶更殘酷,」許家偉話說得直白。但他提醒,就是因為品牌自己做不到全面減碳, 才更要給肯定和誘因,讓供應鏈願意改變。

第四步:表揚與獎勵

針對願意動起來的供應商,日月光2017年起設立「供應商永續獎」,透過公開表揚, 希望得獎廠商扮演領頭羊角色。這幾年,日月光也鼓勵供應商參加外部評鑑與獎項。

「永續像跑馬拉松,多參加比賽,才能改進弱點,」日月光行政資源中心副總經理李叔 霞說。表揚更攸關訂單。王家祥近期參加許多品牌供應商大會,發現有不少品牌把永續 變成採購評比指標,供應商評分高,就會擴大採購。

群體力量大,消費者也得改變

然而,循環經濟要發生,消費者觀念也得改。例如衣服要能循環回到衣服,先決條 件是消費者能接受整件衣服是素色、也不能有繁複裝飾。歐洲變最早。王家祥指出,歐 洲年輕消費者對氣候變遷有感,希望再生材料筆電,從外觀就能看出。像宏碁Aspire Vero筆電,外殼是有雜點的回收塑膠料,受歐洲人喜愛,台灣反而賣不動。但永續群體 影響力愈來愈大。黃士宏2月底到舊金山參加Framework新品發表,就訝異於現場熱烈 反應,網紅開箱影片有百萬人觀看,新品一天內銷售一空。他認為消費者愈來愈重視永 續,「十年內可能就看到大改變。」不只供應鏈減碳需要合作,這場新工業革命,企業 與消費者的意願和行動,也不能缺席。

中華汽車副總經理熊東台

熊東台副總經理為中華汽車生產技術最高主管,亦為中華汽車ESG 委員會減碳小組召集人,在中華汽車邁向低碳轉型進而達成淨零碳 排路上,生產技術部門扮演關鍵角色,從過往關燈工廠到新進運用

AI

的增效減耗、攜手供應鏈夥伴共同減碳,到推出電動車助力政府 2030公務車全面電動化等,均仰賴生產技術部門的積極投入。

演講摘要

• 推動廠內節能、改善製程、減少VOCs、採用新環保冷媒。

• 廠區建置太陽能光電,年發電量超過300萬度。

• 從公務車到推高機,運具全面電動化。

• 產品低碳化,提升燃油車油耗性能、自主開發全新電動車

• 攜手供應鏈夥伴積極投入減碳

佳世達科技永續環安資深經理黃千恬

黃千恬資深經理曾任大江生醫永續長,現為佳世達集團ESG執行團 隊的主管,積極協助企業邁向淨零,在管理面上循以治理、策略、 風險及目標為核心,設立減碳軸線以消除、取代與工程管制為架構。 同時亦協助身為大艦隊領航者的佳世達,積極協調與綜整集團內各 節能減碳專案,以發揮最大減碳效益為目標。

演講摘要

• 永續脫碳策略,管理、技術、治理三軸並進。

• 再生能源建置,年發電量超過500萬度

• 廢棄物減量,中國及越南廠獲廢棄物零填埋(UL2799)認證

• 打造綠色供應鏈,推動供應商社會責任及環安衛調查及現場稽核

• 導入低碳材料,去年回收料以重量計,已占全公司採購料43%, 回收塑膠比例占塑膠料76%,部分機種更採用85%回收塑膠及 50%回收金屬

REnatolab創辦人暨技術長王家祥

王家祥從事環境工程研究及顧問工作超過20年,成立永續實驗創新 企業REnato lab,致力提供企業循環經濟轉型策略。透過幫企業生 產流程問診把脈,以循環經濟為工具提升資源效率並減少環境衝擊, 藉由科學計算與數據分析,提出關鍵解決方案,協助企業實現永續 經營。

演講摘要

• 循環經濟介紹與系統思考

• 挖掘不同產業的循環經濟營運策略