La Investigación Histórica Digital

una guía practica para el historiador puertorriqueño

La Investigación Histórica Digital una guía practica para el historiador puertorriqueño

©2025

Archivo Digital Nacional de Puerto Rico (adnpr.net & archivonacional.com) admin@archivonacional.com

Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana G. Méndez

Autor: Joseph Harrison Flores

Portada: Creada por Gemini (agosto 2025)

Creación, diseño y realización de Archivo Digital Nacional de Puerto Rico (ADNPR) Reservados todos los derechos

PALABRAS PRELIMINARES

La disciplina histórica se encuentra en un proceso de innovación constante. Durante siglos, el oficio del historiador estuvo definido por el contacto físico con el documento, el silencio de los archivos y la búsqueda paciente en legajos tangibles. Sin embargo, la revolución digital ha transformado radicalmente nuestro entorno. No se trata meramente de un cambio de medio; la velocidad, el volumen y la interconexión de la información exigen una nueva mentalidad crítica y metodológica.

Es en este contexto de transformación donde el Museo y Centro de Estudios Humanísticos (MCEH) de la Universidad Ana G. Méndez se complace en presentar la obra de Joseph Harrison Flores, Investigación Histórica en la Era Digital. Este texto no es solo un manual necesario, sino que constituye una brújula indispensable para navegar la investigación histórica de nuestro tiempo. Lo que el lector tiene en sus manos trasciende la lista de herramientas tecnológicas. Es una redefinición metodológica profunda que conecta las visiones pioneras de Vannevar Bush y Douglas Engelbart con la realidad inmediata de la inteligencia artificial. Harrison Flores logra una síntesis admirable que sirve de puente entre el rigor de la historiografía tradicional y las posibilidades infinitas de los artefactos digitales contemporáneos.

A lo largo de estas páginas, se nos desafía a reconsiderar cómo formulamos nuestras preguntas. Conceptos innovadores como la Investigación Periférica nos invitan a mirar más allá de los protagonistas habituales, utilizando la tecnología para iluminar redes invisibles y rescatar voces silenciadas. La integración de la redacción diaria y el filtrado crítico como parte del ciclo investigativo es, en sí misma, una lección de disciplina intelectual que nuestros estudiantes e investigadores sabrán valorar.

Especialmente valiosa es la discusión sobre la Inteligencia Artificial. Lejos de caer en el rechazo o la adopción acrítica, el autor ofrece un marco ético y práctico (el sistema H-LAM/T) para utilizar estas herramientas como extensiones de nuestro intelecto. Sus ejemplos, desde el análisis del Grito de Lares

hasta la Ley Jones de 1917, demuestran cómo la tecnología puede refinar nuestra comprensión del pasado puertorriqueño.

Esta publicación llega en un momento crucial. Al revisar la estructura, los anejos y la profundidad de este trabajo, mi conclusión es que este libro representa un gran paso y aportación a la historiografía puertorriqueña. De esto deberíamos estar hablando por los próximos 20 años. Invito a la comunidad académica, a los estudiantes y a todo aquel apasionado por la historia a adentrarse en esta guía. Aquí encontrarán las claves no solo para investigar mejor en el presente, sino para escribir la historia del futuro.

Dr. Félix R. Huertas González

Director Museo y Centro de Estudios Humanísticos

Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ORIGEN Y ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO

El presente documento tiene su génesis en una presentación académica realizada en octubre de 2024 en la Universidad de Puerto Rico, donde se expusieron los fundamentos, metodologías y aplicaciones prácticas de la investigación histórica digital. La acogida y el interés generado por dicha presentación, así como las preguntas y debates subsiguientes, evidenciaron la necesidad de desarrollar un texto más amplio y detallado que sirviera como guía metodológica para investigadores, estudiantes y profesionales interesados en las humanidades digitales y, específicamente, en la investigación histórica utilizando recursos digitales.

Este trabajo constituye una guía metodológica integral sobre la investigación histórica en la era digital. El manuscrito aborda de manera sistemática los siguientes temas fundamentales:

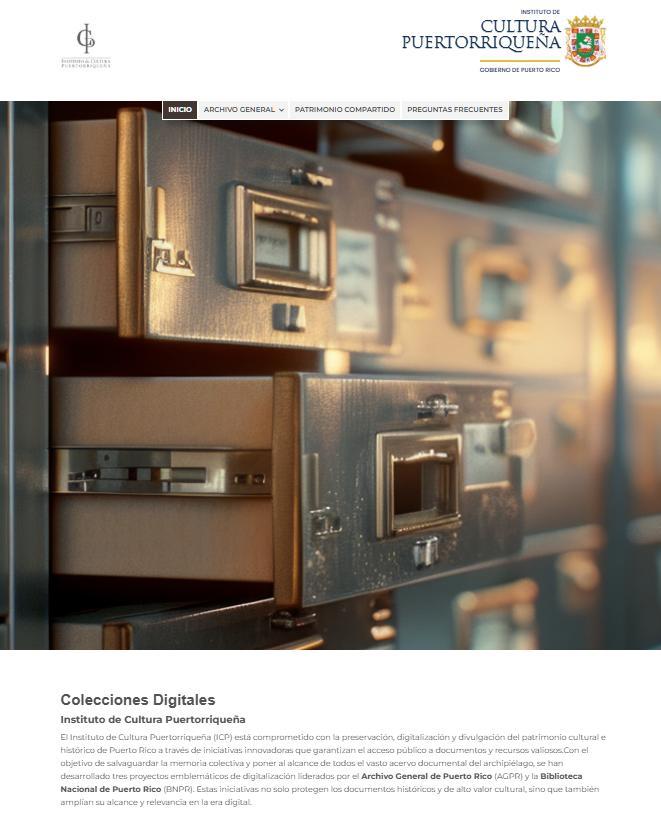

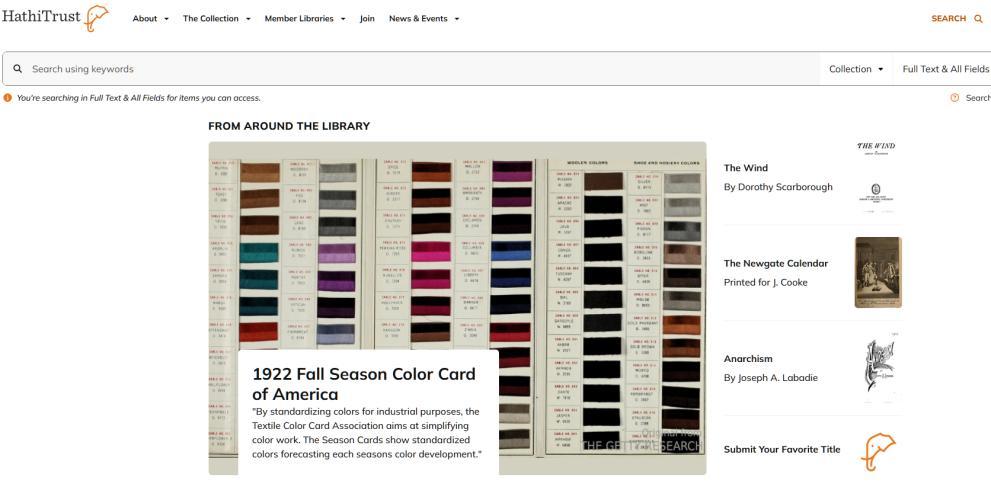

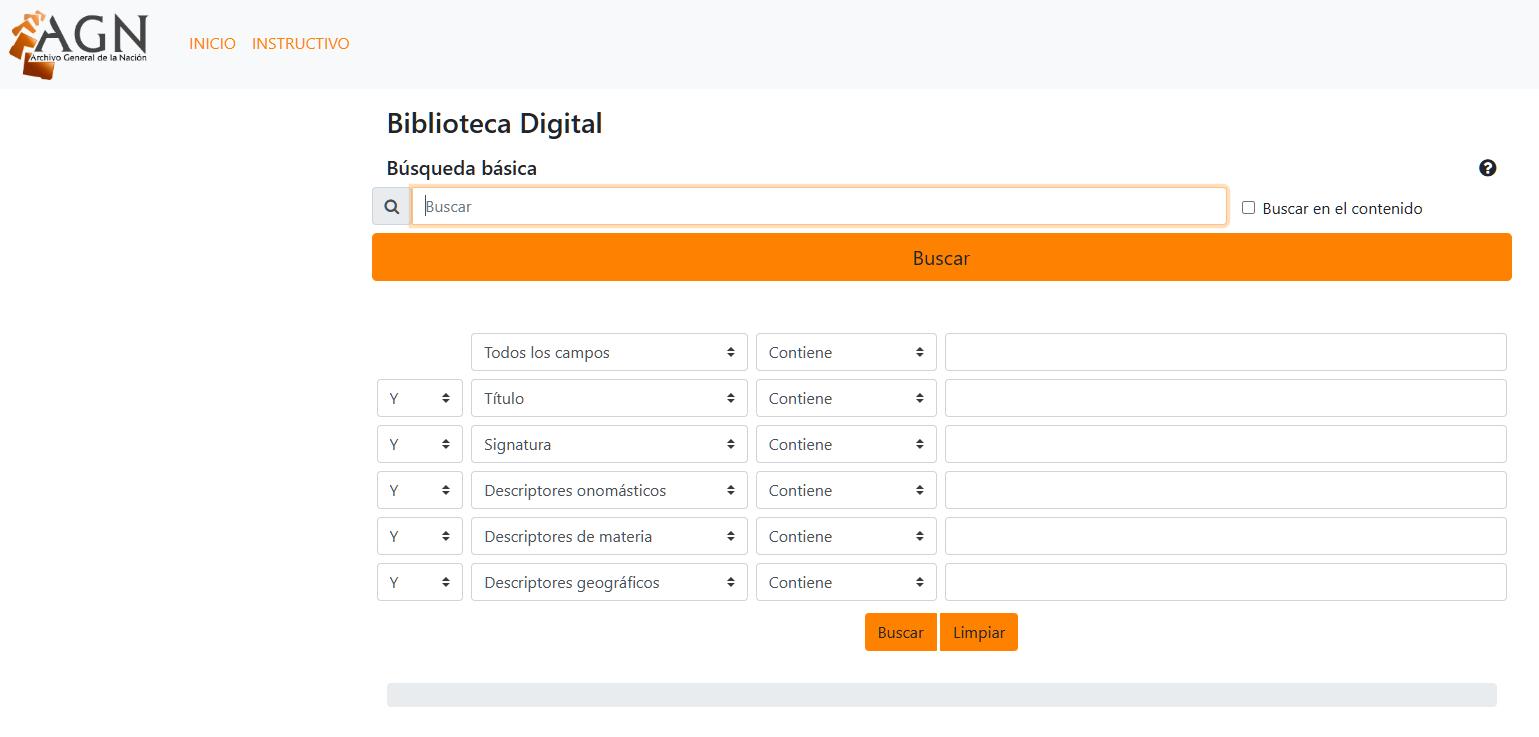

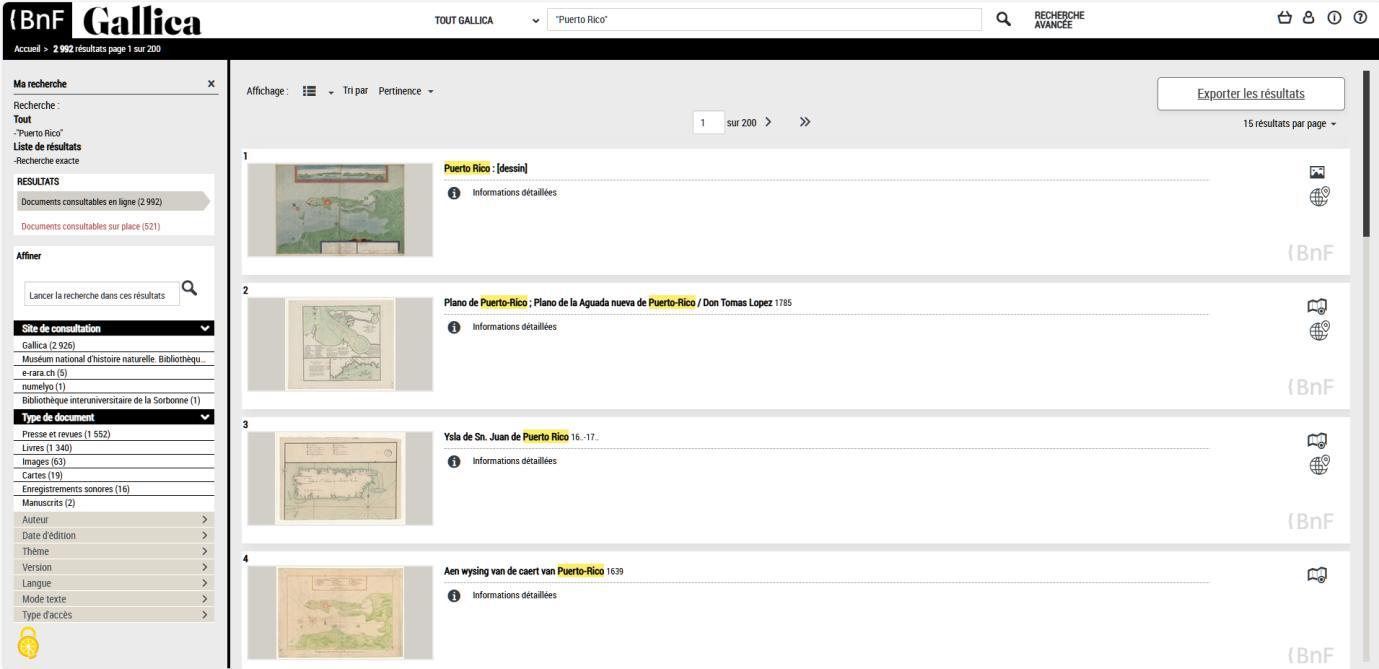

1. Los archivos digitales y su tipología, incluyendo hemerotecas digitales, bibliotecas virtuales y repositorios institucionales, con especial énfasis en recursos relacionados con Puerto Rico y el ámbito hispanoamericano.

2. La metodología de investigación periférica, un enfoque innovador que propone explorar conexiones tangenciales y sutiles para obtener una comprensión más profunda de eventos y figuras históricas.

3. Técnicas de búsqueda avanzada y estrategias para la localización efectiva de fuentes primarias y secundarias en entornos digitales.

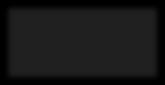

4. Sistemas de organización y nomenclatura de archivos digitales que facilitan el manejo eficiente de grandes volúmenes de documentación histórica.

5. El análisis crítico de fuentes digitales y las consideraciones metodológicas específicas del trabajo con documentos digitalizados.

6. Aplicaciones prácticas mediante estudios de caso, incluyendo el análisis de documentos educativos históricos de Puerto Rico.

7. La transformación del rol de bibliotecas y archivos en la era digital, y el desarrollo de modelos híbridos que combinan la custodia tradicional con las ventajas tecnológicas.

8. El uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la investigación histórica (Capítulo VIII).

La obra se dirige tanto a investigadores experimentados que buscan incorporar metodologías digitales a su práctica profesional, como a estudiantes y académicos que inician su formación en las humanidades digitales.

Declaración Sobre El Uso De Inteligencia Artificial

En aras de la transparencia académica y la integridad intelectual, es importante declarar que, debido a las exigencias temporales para la culminación de este manuscrito, se utilizó asistencia de inteligencia artificial en la redacción de algunas secciones del texto. Específicamente, el Capítulo VIII, que versa sobre "Inteligencia Artificial en la Investigación Histórica", fue desarrollado con el apoyo significativo de herramientas de IA, lo cual resulta metodológicamente coherente dado que el capítulo mismo trata sobre esta tecnología y su aplicación en el campo historiográfico.

El uso de IA en este contexto permitió:

1. Agilizar el proceso de redacción sin comprometer la rigurosidad académica.

2. Ejemplificar de manera práctica las posibilidades que ofrece esta tecnología para la investigación y escritura académica.

3. Mantener la coherencia estilística y metodológica a lo largo del manuscrito.

4. Es importante subrayar que la estructura conceptual, el enfoque metodológico, los criterios de selección de contenidos, los ejemplos específicos basados en investigaciones propias, y la supervisión editorial completa permanecieron bajo la dirección y responsabilidad intelectual del autor. La inteligencia artificial funcionó como herramienta de asistencia en la articulación y desarrollo de ideas previamente conceptualizadas.

Condiciones De Distribución

Este manuscrito ha sido preparado con la intención de que pueda ser compartido dentro de contextos académicos y educativos apropiados. Se autoriza su distribución para fines de:

1. Docencia e investigación en instituciones educativas.

2. Consulta por parte de bibliotecas e instituciones culturales.

3. Uso por investigadores y estudiosos de las humanidades digitales.

Se solicita que cualquier reproducción, cita o referencia al texto respete los estándares académicos de atribución y reconocimiento de autoría.

Esta obra aspira a contribuir al desarrollo de las humanidades digitales en el contexto puertorriqueño e hispanoamericano, proporcionando herramientas metodológicas y reflexiones críticas sobre la práctica de la investigación histórica en un entorno cada vez más digitalizado. El texto busca servir como puente entre las metodologías tradicionales de la historiografía y las posibilidades que ofrecen las tecnologías contemporáneas, manteniendo siempre el rigor académico y la reflexión crítica como principios fundamentales.

Joseph Harrison Flores 27 de octubre de 2025

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología digital ha transformado radicalmente la manera en que interactuamos con la información y los documentos históricos, para la investigación histórica. Esta transformación ha creado nuevas formas de acceder, analizar y procesar los documentos históricos, modificando así las metodologías tradicionales de investigación. Sin embargo, la tecnología que hoy se ve como novedad tiene más de 80 años desde que fue planteada originalmente por varios científicos de los Estados Unidos.

En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, el científico estadounidense

Vannevar Bush publicó un ensayo visionario titulado "As We May Think" en The Atlantic Monthly1 .

En su artículo, Bush identificó uno de los desafíos que enfrentaría la investigación en la era moderna, era la dificultad para manejar la creciente cantidad de información científica y la ineficiencia de los métodos tradicionales para acceder a estos 2 Según Bush los métodos tradicionales requerían a los investigadores desplazarse físicamente entre bibliotecas, archivos, hemerotecas y otros depósitos documentales lo cual era un proceso lento y engorroso. La dispersión física de los documentos y la falta de sistemas ágiles para su consulta se convertían en verdaderos obstáculos para el avance del conocimiento.

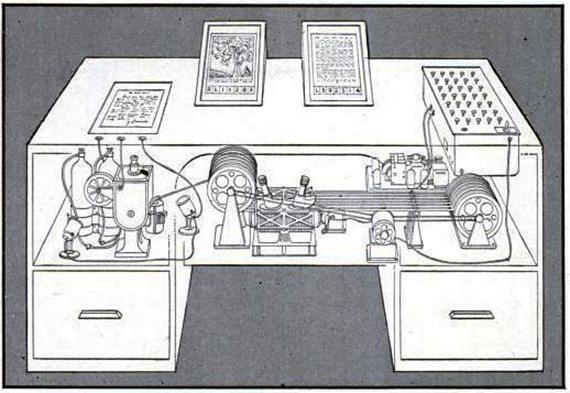

Para mitigar esa limitación Bush propuso, teóricamente, un equipo tecnológico para uso individual que funcionaría como una especie de archivo y biblioteca privados y mecanizados donde el investigador podría almacenar todos sus libros, documentos y comunicaciones, y consultar los mismos inmediatamente. Este equipo sería una extensión a la memoria del investigador por eso su nombre sería Memex (memory extender)3 . El Memex (ver ilustración) era un escritorio mecánico-eléctrico que permitiría a un individuo almacenar todos sus libros, discos y comunicaciones, y consultarlos a gran velocidad y flexibilidad. El concepto del Memex tenía un

1 Vannevar Bush, The Atlantic, Julio 1945. P. 101.

2 Idem. “los métodos para transmitir y revisar los resultados de la investigación datan de hace generaciones y hoy en día son totalmente inadecuados para su propósito”

3 Idem. P. 106-107.

teclado y botones que permitirían al usuario acceder el material en rollos microfilm y mostrar su contenido en pantallas. La característica más revolucionaria del Memex era su capacidad de indexar el material para crear vínculos entre el material almacenado en los microfilms.4

La visión de Bush anticipó muchos de los desarrollos que hoy son comunes en la investigación histórica digital. Los archivos digitales contemporáneos han materializado la visión del Memex de Bush. Pero el fundamento del ensayo de Bush no recae en la digitalización de documentos ni en las capacidades técnicas de búsqueda. Según Bush, lo verdaderamente importante era desarrollar sistemas que funcionaran al igual que la mente humana, por asociación, de manera que toda la información acumulada tuviese un sentido para el investigador.5 Ese es el camino actual de la inteligencia artificial.

Ilustración 1 - Memex- Life Magazine, 10 de septiembre de 1945. P.123

4 Idem. P. 107.

5 Idem. P. 106.

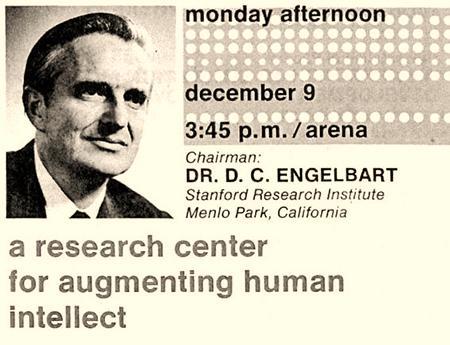

Lo que Bush vislumbró en 1945 se ha materializado en gran medida a través de la revolución digital. Pero le correspondió a otro ingeniero estadounidense el hacer realidad algunas de las ideas planteadas por Bush. Son pocas las personas que no están envueltas en el campo de la tecnología que conocen a Douglas Engelbart. Los que lo conocen solamente lo hacen por atribuírsele la invención del “mouse”.6 Pero Engelbart es más que el “mouse”. Mientras Bush imaginó las posibilidades teóricas, Engelbart desarrolló el marco conceptual y las bases prácticas para aumentar la capacidad del intelecto humano a través de la tecnología. Su trabajo revolucionario, que culminaría en la histórica demostración de 1968 conocida como "The Mother of all Demos", no solo introdujo tecnologías pioneras como el mouse y el hipertexto (hypertext), sino que estableció la filosofía de que la tecnología debe funcionar como un sistema integrado para ampliar la capacidad del ser humano La demostración de Engelbart sentó las bases de la computación moderna y creó la base esencial para el internet, incluyendo los “Network Information Centers” (NICs) hasta los sistemas de navegación por enlaces que hoy usamos cotidianamente.

Según Engelbart el intelecto humano opera dentro de un “sistema jerárquico de procesos y capacidades, donde el lenguaje, los artefactos y la metodología se combinan para permitir el pensamiento y la resolución de problemas complejos”7. Engelbart planteó que a medida que las herramientas tecnológicas se desarrollaban para resolver problemas del ser humano, también generaban nuevos problemas. Estos nuevos problemas obligaban al ser humano a adaptarse y desarrollar soluciones a estos nuevos problemas, lo que a su vez provocaba un aumento del intelecto humano.8

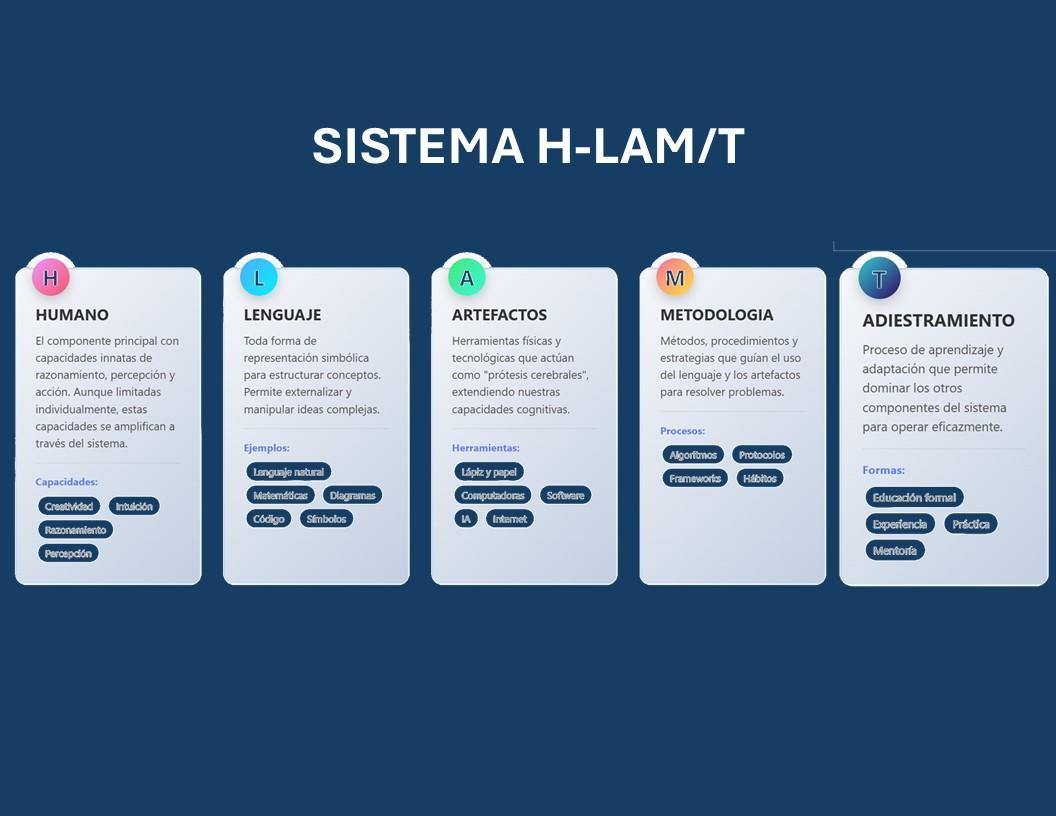

Ese marco conceptual fue llamado por Engelbart sistema H-LAM/T (Human using Language, Artifacts, Methodology, in which he is Trained).9 Este modelo describe cómo los seres humanos

6 Thierry Bardin. Bootstrapping, Douglas Engelbart, Coevolution, and the Origins of Personal Computing. Stanford University Press, Stanford California. 2000. P.1

7 Douglas Englerbart. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. Stanford Research Institute, Menlo Park, California. Octubre 1962.

8 Idem. P. 132.

9 Idem. P. 9.

resuelven problemas complejos no de manera aislada, sino como parte de un sistema integrado con componentes interdependientes:

• H (Human)- El componente principal con sus capacidades innatas de razonamiento, percepción y acción. Engelbart argumenta que estas capacidades fundamentales son limitadas, pero pueden ser mejoradas a través de los otros componentes del sistema.

• L (Language)- No solo el lenguaje natural, sino toda forma de representación simbólica que usamos para estructurar conceptos. Incluye claves especializadas, terminologías técnicas, diagramas y sistema de símbolos que permiten al humano externalizar y manipular ideas.

• A (Artifacts)- Son las herramientas físicas y tecnológicas que usamos. Desde un simple lápiz y papel hasta computadoras y dispositivos modernos. Estos artefactos actúan como "prótesis" del cerebro humano que extienden nuestras capacidades, permitiéndonos manipular símbolos y datos de formas nuevas y más eficientes.

• M (Methodology)- Los métodos, procedimientos y estrategias que guían cómo utilizamos el lenguaje y los artefactos para resolver un problema. Esto incluye tanto los procesos formales como los hábitos de trabajo que hemos desarrollado con el tiempo.

• T (Training)- Es el proceso de aprendizaje y adaptación que le permite al humano dominar los otros tres componentes del sistema (Lenguaje, Artefactos, Metodología). El entrenamiento no es solo la educación formal, sino la experiencia y la práctica que nos capacitan para operar eficazmente dentro del sistema H-LAM/T

Lo revolucionario del modelo teórico de Engelbart es la interdependencia dinámica de cada componente. 10 Un cambio en cualquier elemento puede transformar todo el sistema. Por ejemplo, la introducción de un nuevo artefacto (como la inteligencia artificial) no solo acelera la investigación, sino que permite nuevas metodologías de análisis de datos, requiere nuevos conceptos lingüísticos (como "IA”, “Prompt”), y requiere nuevo entrenamiento. Esta propagación de cambios crea lo que Engelbart llamaba "efectos compuestos" que pueden resultar en aumentos dramáticos en la efectividad intelectual.11

La aplicación del sistema H-LAM/T a la investigación histórica con herramientas digitales se puede explicar de la siguiente manera. El historiador (H) mantiene sus capacidades cognitivas básicas, pero ahora emplea lenguajes (L) expandidos que incluyen no solo la terminología

10 Idem. Pp. 38-39.

11 Idem. P. 45.

historiográfica tradicional, sino también vocabularios especializados (AND, OR, NOT) para describir fuentes, o terminología bilingüe necesaria para navegar colecciones dispersas en los archivos de San Juan, Madrid, Washington, Dinamarca, etc Los artefactos (A) han evolucionado desde la consulta presencial en el Archivo General de Puerto Rico y la Colección Puertorriqueña hacia repositorios digitales como la Biblioteca Digital Puertorriqueña, el Portal del Archivo Nacional de Estados Unidos, y PARES para el Archivo de Indias, complementados con software de sistemas de información geográfica para estudiar transformaciones territoriales desde el período taíno hasta el presente. La metodología (M) incorpora ahora técnicas digitales para analizar padrones de esclavos, registros parroquiales, y documentos de las Actas del Cabildo de San Juan, mientras que el entrenamiento (T) requiere conocimiento y literacia en computadoras, navegación de bases de datos de los archivos, y la construcción de ”prompts” en inteligencia artificial.

Ilustración 2- Douglas Engelbart

Ilustración 3- Resumen Sistema H-LAM/T de Douglas Engelbart

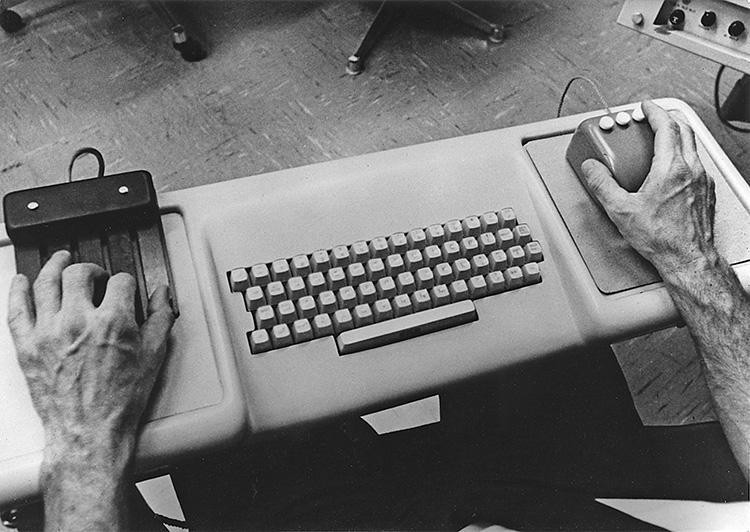

Los esfuerzo teóricos y prácticos de Bush y de Engelbart vieron la luz el 9 de diciembre de 1968 12 En una histórica presentación, llevada a cabo durante el “Fall Joint Computer Conference” en San Francisco, Engelbart y su equipo de investigación del Stanford Research Institute (SRI) mostraron al mundo, por primera vez, un sistema integrado que materializaba muchos de los conceptos que hoy son fundamentales para la investigación digital. En la presentación de noventa minutos, se mostró cómo funcionaba en la práctica el sistema H-LAM/T, la indexación mediante palabras clave, el hipertexto para enlazar documentos, y el mouse como extensión

12 . Stanford Research Institute. The Mother of All Demos. Recuperado de https://youtu.be/UhpTiWyVa6k?si=7Kpi1ZhyX2Oet0kX

física del usuario. Todos estos artefactos fueron mostrados trabajando como un sistema coherente tal como lo habia planteado Bush en su concepto del Memex.

Ilustración 4- Promoción de presentación de Engelbart (1968) https://invention.si.edu/invention-stories/mother-all-demos

La demostración de Engelbart estableció principios fundamentales que continúan definiendo la manera en que manejamos hoy la información digital. En primer lugar, Engelbart demostró que la utilidad y efectividad en el manejo de información requiere una integración de múltiples componentes, el hardware, el software, las interfaces y las metodologías de trabajo. Todos ellos deben funcionar como un sistema coherente y unificado que permitieran una interacción natural y fluida con la información digital. Dicho principio, que actualmente en muchos casos no lo es, debe ser la norma al momento de diseñar herramientas para la investigación histórica digital, donde la facilidad de uso y la naturalidad de la interacción son cruciales para que el usuario apoye la tecnología.

Ilustración 5- Primera versión del “Mouse”- SRI International

Documentos Digitales

Los documentos en formato digital han transformado fundamentalmente la manera en que los historiadores e investigadores acceden, analizan el material histórico. Esta transformación no solo ha modificado la metodología de investigación, sino que también ha redefinido la relación entre el investigador y sus fuentes primarias, creando nuevas oportunidades y desafíos en el campo de la historia.

Ilustración 6- Teclado y mouse operado por Douglas Engelbart en su presentación de 1968.

Los documentos en formato digital han transformado fundamentalmente la manera en que los historiadores e investigadores acceden, analizan el material histórico. Esta transformación no solo ha modificado la metodología de investigación, sino que también ha redefinido la relación entre el investigador y sus fuentes primarias, creando nuevas oportunidades y desafíos en el campo de la historia. A partir del año 2020, hemos presenciado una transformación sin precedentes en el material disponible digitalmente para investigaciones históricas al igual que las herramientas disponibles para la organización de documentos. Esto permite al investigador la oportunidad de llevar a cabo su búsqueda sin tener que entrar a una biblioteca o archivo. Este cambio en la manera de investigar requiere que el historiador este preparado para enfrentar el

reto y la infinidad de documentos y lugares de donde puede obtener los documentos para su investigación.

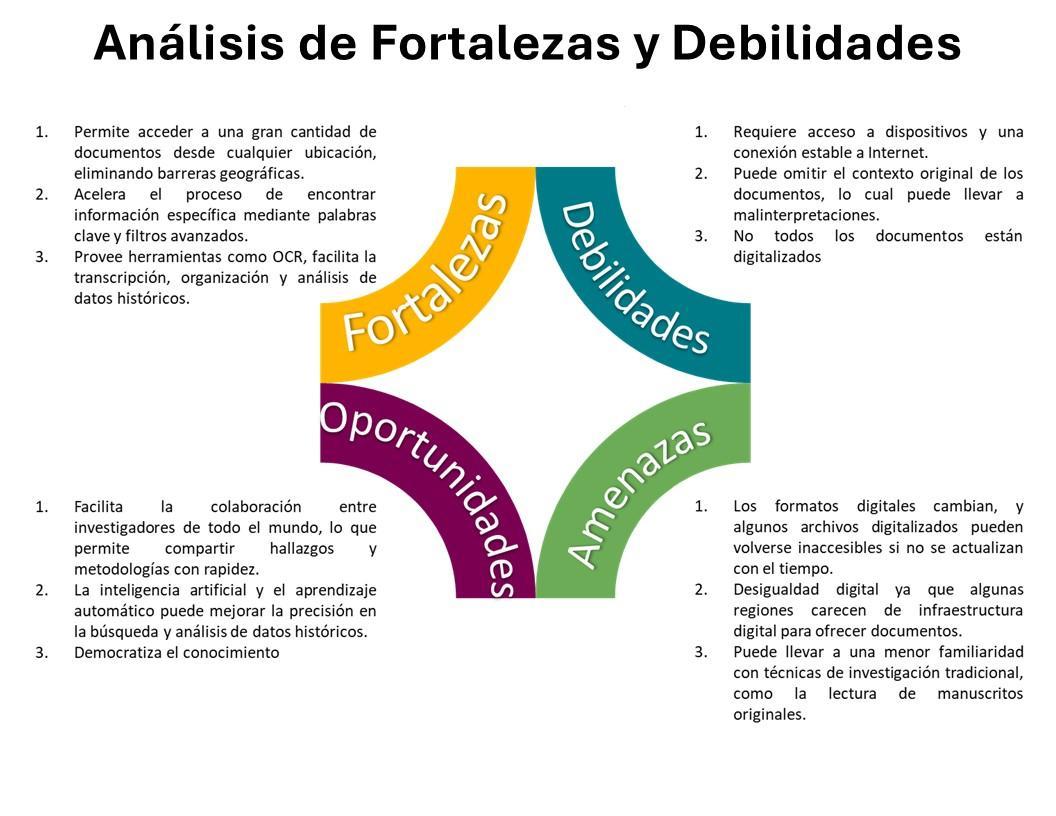

La documentación digital presenta fortalezas significativas para la investigación histórica, pero también introduce desafíos metodológicos particulares que el investigador debe comprender y navegar críticamente. (Parauna discusióndetalladade las ventajas y limitaciones de labúsqueda digital, ver Capítulo III). Entre las herramientas más transformadoras se encuentra el OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres), que facilita la transcripción, organización y análisis de datos históricos, transformando documentos estáticos en información procesable. Últimamente, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están expandiendo las posibilidades de análisis y colaboración global entre investigadores. Sin embargo, la documentación digital también enfrenta debilidades y amenazas. Entre las debilidades principales está la dependencia absoluta de dispositivos tecnológicos y la conexión permanente Internet, lo que puede limitar el acceso en áreas con infraestructura deficiente. Existe también el riesgo de perder el contexto original de los documentos, lo que puede llevar a interpretaciones incorrectas. El depender en su totalidad de lo digital es una debilidad ya que no todos los documentos están digitalizados, creándose brechas que pueden crear historias imprecisas.

Entre las amenazas de la investigación digital está el cambio constante de formatos digitales y la obsolescencia de archivos que pueden volverse inaccesibles con el tiempo. Además, la desigualdad digital que excluye a ciertas regiones de los beneficios de la documentación digital. Una amenaza inherente es la posible pérdida de familiaridad con técnicas tradicionales de investigación, como la lectura de manuscritos originales, que actualmente ofrecen una comprensión contextual única que la digitalización no siempre puede replicar.

Ilustración 7- Análisis de Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas de la investigación digital

Es necesario reconocer que este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas no es exclusivo de la documentación digital, sino que también se manifiesta, aunque de manera diferente, en la investigación histórica tradicional. Mientras que la investigación tradicional enfrenta limitaciones de acceso físico y geográfico a los archivos, ofrece la riqueza del contacto directo con los documentos originales y su contexto material. Esta dualidad entre lo tradicional y lo digital no debe verse como una dicotomía excluyente, sino como metodologías complementarias que, cuando se integran, amplían exponencialmente las capacidades investigativas. Es precisamente en este punto de convergencia donde se sitúa la necesidad de desarrollar competencias híbridas que aprovechen lo mejor de ambos mundos.

Dentro de este corto marco teórico presentaremos en este trabajo una descripción de una metodología para la investigación digital, una lista de portales de documentos históricos, una descripción de las nuevas herramientas de inteligencia artificial que están disponibles para el investigador de Puerto Rico. Esto permitirá al investigador maximizar el uso de los recursos digitales y así aumentar el intelecto colectivo puertorriqueño.

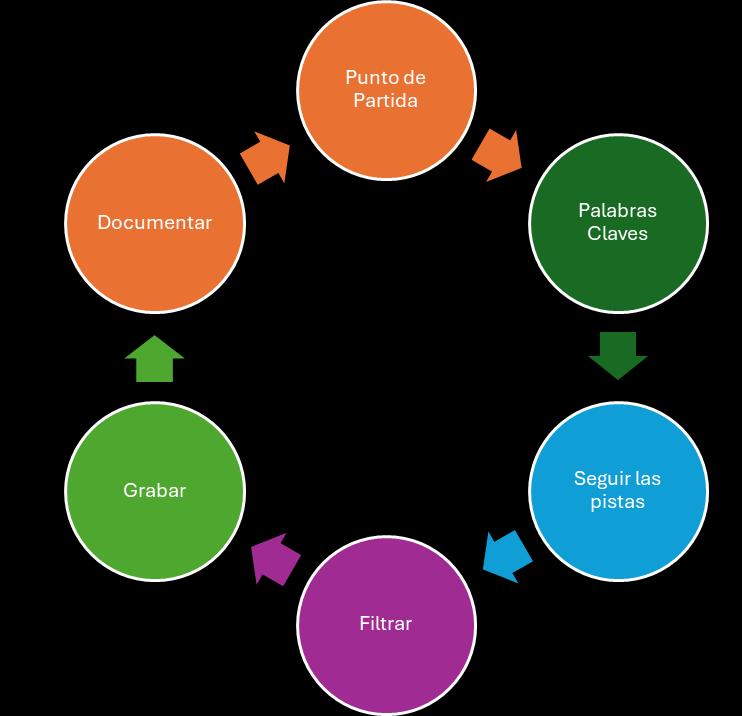

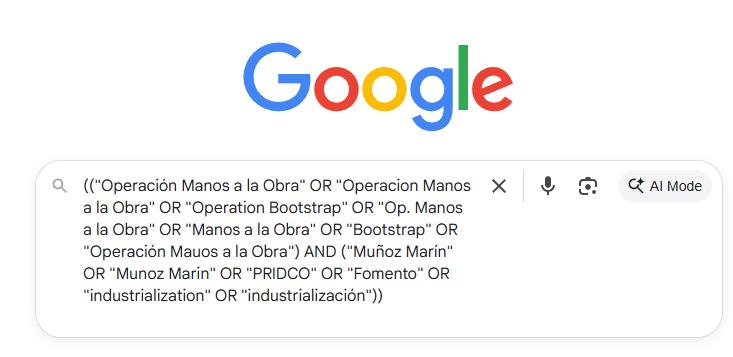

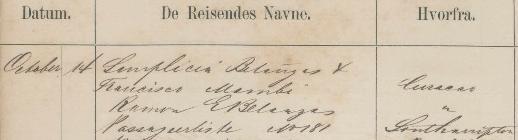

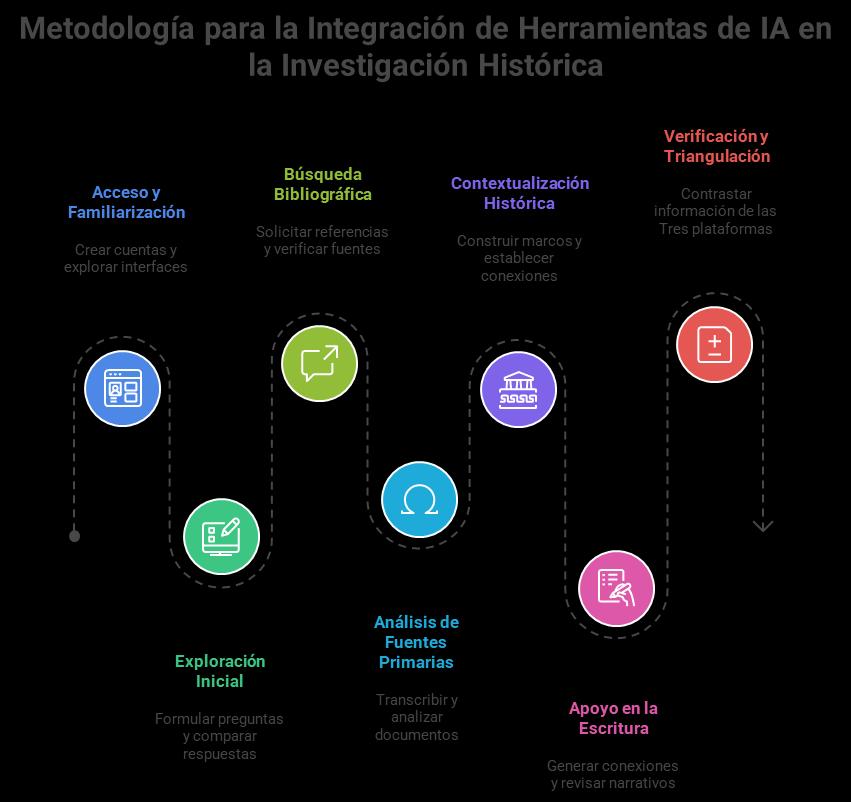

Metodología

Como primer paso propongo una metodología práctica y sencilla para la investigación histórica Digital. Esta teoría se basa en la propuesta por Goskar en su guía "How to Do Historical Research Online" y modificada para añadir el concepto de la investigación periférica y la Inteligencia Artificial. 13 Goskar propone un proceso cíclico e interconectado que comienza con el establecimiento de puntos de partida claros, los cuales conducen a la identificación y desarrollo de palabras clave relacionadas a la investigación. A partir de estas palabras clave, el investigador sigue un rastro de evidencia documental, aplicando filtros críticos para evaluar la relevancia y fiabilidad de la información encontrada. Los materiales seleccionados se guardan sistemáticamente para su posterior consulta y análisis, y finalmente son documentados y anotados meticulosamente, proceso que a su vez puede generar nuevos puntos de partida, reiniciando así el ciclo de investigación.

Como aporte metodológico a la investigación histórica digital, propongo una metodología que expande el ciclo desarrollado por Goskar. Esta metodología alterna integra tres elementos fundamentales: 1) la historia o análisis periférico, 2) la redacción diaria y 3) el uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la investigación. El resultado de esta metodología alterna es mejorar la investigación mediante la incorporación sistemática de la investigación periférica, que amplía el alcance de la investigación para incluir no solo los actores y eventos principales, sino también los de su periferia. Además, implementar una disciplina de

13 Tehmina Goskar, Curatorial Research Centre. https://curatorialresearch.com/services/research/how-to-dohistorical-research-online/

escritura y revisión diaria que convierte la redacción en una herramienta activa de investigación y análisis y por último el uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial que potencian la capacidad del investigador para identificar patrones, establecer conexiones y manejar grandes volúmenes de información.

Ilustración 8- Metodología Goskar https://curatorialresearch.com/services/research/how-to-do-historical-research-online/

Ilustración 9- Metodología Harrison para la investigación Histórica

Esta variante metodológica se construye sobre los fundamentos establecidos por Goskar pero se introducen innovaciones críticas que responden a las necesidades contemporáneas del historiador digital. Lo que se propone reconoce que la investigación histórica en el siglo XXI requiere no solo herramientas digitales, sino también una reconceptualización de cómo abordamos el pasado.

Un componente de esta metodología, la historia o análisis periférico. Mientras que las metodologías tradicionales tienden a centrarse en evaluar los documentos relacionados a los actores principales y los eventos de mayor impacto, propongo una expansión deliberada del campo de visión investigativo. Este enfoque periferal implica examinar los márgenes de los eventos históricos, prestando aleatoriamente atención a otros documentos no relacionados y

que usualmente son excluidos por no estar relacionados. Esta técnica puede revelar conexiones inesperadas, patrones ocultos y contextos más amplios que frecuentemente pasan desapercibidos en el análisis más convencional.

Laredaccióndiaria, comosegundoelemento de mipropuesta, transforma el procesode escritura de un producto final a una herramienta activa de investigación. Esta práctica disciplinada que recomiendo requiere que el investigador articule diariamente sus hallazgos, reflexiones y análisis preliminares, creando así un registro evolutivo del proceso investigativo. He comprobado que esta escritura continua no solo documenta el progreso de la investigación, sino que también funciona como un mecanismo de procesamiento cognitivo que ayuda a identificar lagunas en el conocimiento y formular nuevas preguntas. La revisión regular de estos escritos diarios, según mi experiencia, permite al investigador rastrear la evolución de sus ideas y mantener una perspectiva crítica sobre su propio trabajo.

El tercer componente que integro, la inteligencia artificial, representa la adaptación más contemporánea de la metodología. Concibo las herramientas de IA no como sustitutos del análisis humano, sino como amplificadores de las capacidades investigativas. En mi práctica, estas herramientas pueden procesar vastos volúmenes de información documental, identificar patrones y temas a través de grandes corpus de texto, y sugerir conexiones que podrían no ser inmediatamente evidentes para el investigador humano. He encontrado que la IA también puede asistir en la traducción de documentos históricos en múltiples idiomas, en la transcripción de manuscritos difíciles de leer, y en la creación de visualizaciones de datos que revelan tendencias temporales y geográficas.

La implementación práctica de la metodología sigue un flujo de trabajo iterativo que comienza con la identificación inicial del tema siguiendo el modelo de Goskar, pero luego lo expando para incluirunabúsquedadeliberadade elementos periféricos relacionados. En el proceso, desarrollo palabras clave no solo para los temas centrales, sino también para aspectos periferales, utilizando herramientas de IA para generar términos relacionados y sinónimos históricos. Durante lafase de búsquedayrecolecciónde evidencia, aplicofiltros múltiples que evalúantanto

la relevancia central como la periferal de los documentos. Mi documentación diaria captura no solo los hallazgos, sino también las reflexiones metodológicas y las hipótesis emergentes.

La metodología que propongo en este trabajo representa una evolución necesaria de las visiones pioneras de Bush y Engelbart, adaptada específicamente a los desafíos contemporáneos de la investigación histórica digital. Esta aproximación reconoce que la verdadera transformación no reside en la simple digitalización de archivos, sino en cómo interactuamos con las fuentes históricas.

El análisis periférico, componente de esta metodología, expande deliberadamente el campo de visión investigativo más allá de los actores principales y eventos centrales. Esta técnica ha demostrado su efectividad en casos como las conexiones inesperadas entre figuras históricas puertorriqueñas aparentemente no relacionadas, revelando patrones estructurales de adaptación y resistencia que las metodologías tradicionales sistemáticamente pasan por alto. La escritura diaria, segundo elemento fundamental, transforma la documentación pasiva en un laboratorio cognitivo activo donde emergen patrones y conexiones que permanecerían latentes sin esta práctica reflexiva sistemática. La inteligencia artificial, tercer componente, no sustituye el análisis humano, sino que lo amplifica exponencialmente, permitiendo procesar corpus documentales masivos e identificar patrones cognitivamente inaccesibles mediante métodos tradicionales.

La sinergia entre estos tres elementos no solo agrega conocimiento nuevo, sino que aumenta la capacidad misma de generar conocimiento futuro. Esta metodología permite al investigador desarrollar una comprensión más profunda y multidimensional de los procesos históricos. El análisis periférico revela actores, eventos y correlaciones, la escritura diaria facilita la identificación de patrones y conexiones temáticas; y la inteligencia artificial amplifica la capacidad de procesar y analizar corpus documentales extensos. Esta metodología, cuyos valor y resultados específicos se documentarán en los capítulos siguientes a través de casos de

estudio concretos, podría expandir significativamente las posibilidades de la investigación histórica puertorriqueña.

Con esta metodología reconozco que la investigación histórica digital no es simplemente la digitalización de documentos y su lectura, sino una nueva relación de cómo interactuamos con el pasado. Esta metodología promete aumentar significativamente el intelecto colectivo puertorriqueño, no mediante la simple acumulación de información, sino a través de nuevas formas de percibir, analizar y comprender nuestra historia compartida utilizando artefactos tecnológicos.

Esta nueva relación con el pasado, mediada por artefactos tecnológicos, no comienza con la búsqueda en repositorios digitales ni con el análisis de fuentes primarias digitalizadas. Como en toda investigación histórica rigurosa, el punto de partida es el conocimiento profundo de lo que otros historiadores han investigado, debatido y concluido sobre nuestro tema de interés. El modelo H-LAM/T de Engelbart nos recuerda que los artefactos tecnológicos solo aumentan nuestra capacidad intelectual cuando se utilizan dentro de una metodología sistemática que incluye el Entrenamiento (T) en las prácticas fundamentales de la disciplina.

En la investigación histórica digital, como en la tradicional, ese primer paso metodológico es la revisión historiográfica, es conocer las investigaciones existentes, comprender los debates académicos actuales, identificar las interpretaciones establecidas y las lagunas en el conocimiento. La diferencia es que ahora los artefactos digitales permiten realizar esta revisión con mayor amplitud y profundidad, accediendo a trabajos académicos que antes habrían requerido visitas a múltiples bibliotecas universitarias. Sin embargo, la facilidad tecnológica no elimina la necesidad metodológica que antes de buscar fuentes primarias, debemos entender qué preguntas ya han sido respondidas, qué debates siguen abiertos, y dónde nuestra investigación puede contribuir genuinamente al conocimiento histórico.

El siguiente capítulo desarrolla este primer paso metodológico fundamental, mostrando cómo utilizar los artefactos digitales para realizar una revisión historiográfica comprehensiva que

establezca el contexto académico necesario para formular preguntas de investigación pertinentes y alcanzables.

II. PUNTO DE PARTIDA

La investigación histórica digital, al igual que la tradicional, comienza no con la búsqueda de fuentes primarias, sino con la comprensión del contexto historiográfico. Este primer paso metodológico representa el componente de Entrenamiento (T) del modelo H-LAM/T que es la internalización de las prácticas disciplinarias fundamentales que distinguen al historiador del simple recolector de datos. Antes de que los Artefactos digitales (repositorios de fuentes primarias) puedan aumentar nuestra capacidad investigativa, debemos entrenarnos en la práctica esencial de conocer profundamente qué han investigado, debatido y concluido otros historiadores sobre nuestro tema.

Los artefactos tecnológicos transforman cómo realizamos esta revisión historiográfica, pero no alteran su necesidad fundamental. Bases de datos académicas digitales, bibliotecas universitarias en línea, repositorios institucionales y plataformas de acceso abierto ahora permiten acceder a trabajos que antes requerirían semanas de visitas físicas a múltiples bibliotecas. Sin embargo, como Engelbart anticipó, nuevos artefactos requieren nuevo entrenamiento en su uso efectivo. Este capítulo presenta la metodología para utilizar artefactos digitales en la revisión historiográfica, estableciendo el punto de partida sólido desde el cual se construye toda investigación histórica digital rigurosa.

En este capítulo presentamos el primer paso (Punto de Partida) de la metodología propuesta para la investigación histórica digital. El Punto de Partida es la base sobre la cual se construye el proceso de investigación histórica de nuestra metodología y requiere que el investigador revise y conozca las investigaciones, debates académicos y las interpretaciones relacionadas al tema de la investigación. Al finalizar este paso el investigador tendrá una visión más amplia del contexto historiográfico de su investigación. El completar este paso es esencial para asegurar que la investigación esté bien estructurada y dirigida hacia objetivos claros y alcanzables que permitan formular las preguntas que guiarán su búsqueda y definirán los parámetros de su investigación.

Como proceso sistemático la investigación histórica comienza con la identificación y lectura de la historiografía existente. Antes de formular cualquier pregunta de investigación, el historiador está obligado a conocer las investigaciones, trabajos y estudios que han abordado su tema de interés o áreas relacionadas. La lectura y análisis de estos trabajos proporciona el contexto necesario para formular las preguntas de la investigación: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? Y ¿Por qué?

El Punto de Partida es de suma importancia en la investigación histórica digital debido a tres factores fundamentales. Primero, la proliferación exponencial de fuentes digitalizadas ha creado lo que algunos académicos denominan "sobrecarga informativa", donde la abundancia de material puede paralizar al investigador o conducirlo por caminos improductivos. Segundo, la naturaleza interconectada de los recursos digitales permite descubrir relaciones y patrones que eran invisibles en la investigación tradicional, pero solo si el investigador cuenta con una base conceptualsólidaparainterpretarlos. Tercero,las herramientas digitales ylainteligenciaartificial requieren que el investigador formule sus preguntas con mayor precisión técnica, ya que la calidad de los resultados depende directamente de la claridad de los parámetros de búsqueda.

Los portales digitales de bibliotecas, archivos y hemerotecas han expandido exponencialmente el universo de trabajos accesibles para el investigador. Existen catálogos en línea, repositorios institucionales, bases de datos académicas y colecciones digitalizadas que nos brindan una cantidad sin precedentes de fuentes secundarias y primarias sobre cualquier tema y que pueden accederse desde cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la gran cantidad y el fácil acceso a través de la red de recursos de referencia presenta al investigador dos desafíos: 1) Cómo establecer límites claros y criterios específicos para la búsqueda bibliográfica, 2) Cómo analizar y organizar la información que encuentra. Desde un principio se tiene que desarrollar una estrategia que permita mantener el enfoque en su tema principal, evitando que se pierda en el vasto océano de información disponible en línea. Esto implica establecer parámetros precisos para la búsqueda y para delimitar períodos históricos específicos, identificar conceptos clave,

seleccionar áreas relevantes y determinar el tipo de fuentes más pertinentes para su investigación.

Es importante reconocer que la investigación digital, aunque poderosa, presenta sus propios sesgos y limitaciones metodológicas que el investigador debe considerar constantemente. Los algoritmos de búsqueda dan prioridad a ciertos tipos de contenido y pueden crear burbujas en los filtros de búsqueda. Por ejemplo, cuando Google detecta que un investigador frecuentemente selecciona documentos de ciertos archivos o sobre temas específicos, el algoritmo comienza a mostrar más resultados similares en las primeras páginas, mientras que otras fuentes potencialmente valiosas quedan relegadas a páginas posteriores que raramente se consultan. Estas burbujas muestran constantemente información que refuerza sus búsquedas iniciales, y típicamente excluyen otras alternativas o fuentes menos visibles digitalmente. Por otro lado, el proceso de digitalización no es neutral. Las decisiones sobre qué digitalizar, con qué calidad, y cómo catalogar los materiales reflejan prioridades institucionales, recursos económicos disponibles, y prejuicios conscientes o inconscientes sobre qué merece preservación digital.

En el contexto puertorriqueño, por ejemplo, existe una sobrerrepresentación de documentos oficiales y gubernamentales archivados y digitalizados. Esto es un reflejo de la realidad, pues las organizaciones comunitarias, los movimientos de base y las voces marginadas, debido a su clandestinidad o a la falta de difusión y recursos, han enfrentado mayores obstáculos para preservar sus archivos de una forma que permita su posterior digitalización. Además, la dependencia excesivaen búsquedas por palabras clave puede hacer que el investigador pase por alto documentos relevantes que usan terminología diferente o que están mal catalogados. Por tanto, el investigador debe complementar las búsquedas digitales con visitas a archivos físicos, diversificar las plataformas y bases de datos consultadas, y mantener una actitud crítica sobre las ausencias y silencios en el registro digital, preguntándose constantemente: ¿qué voces no están representadas en estos resultados? ¿qué perspectivas faltan? ¿qué documentos permanecen inaccesibles digitalmente? ¿qué otras palabras o frases puedo utilizar?

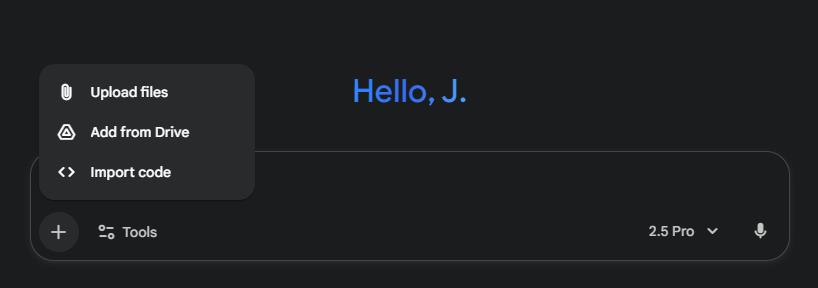

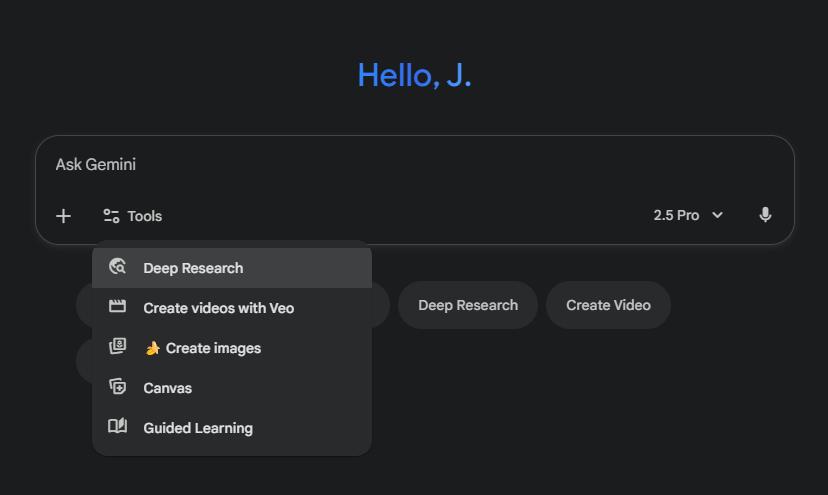

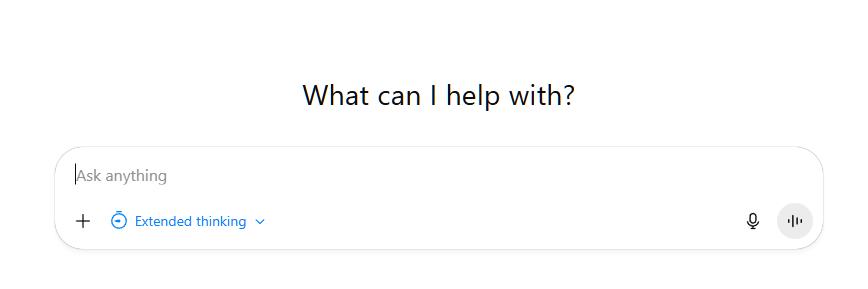

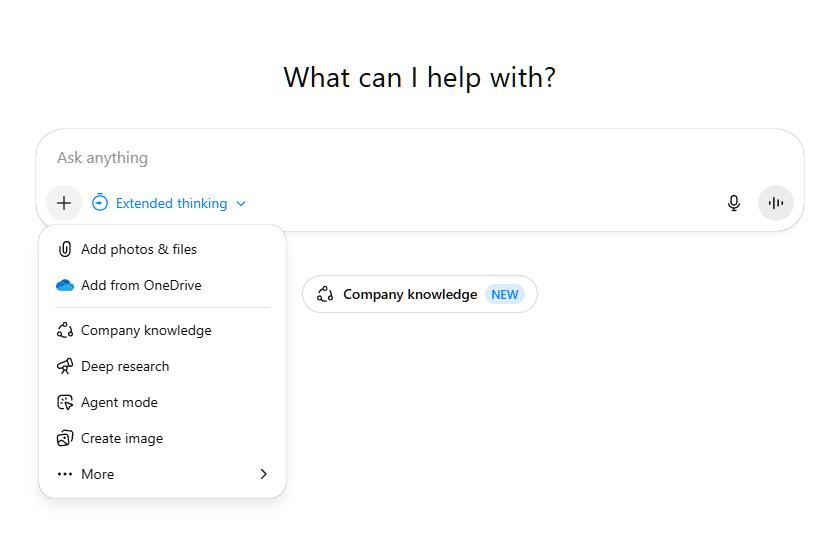

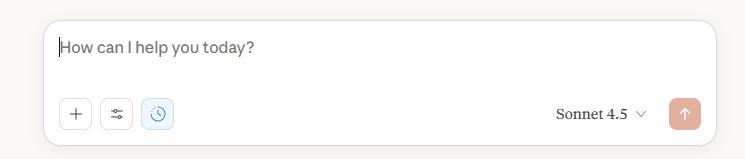

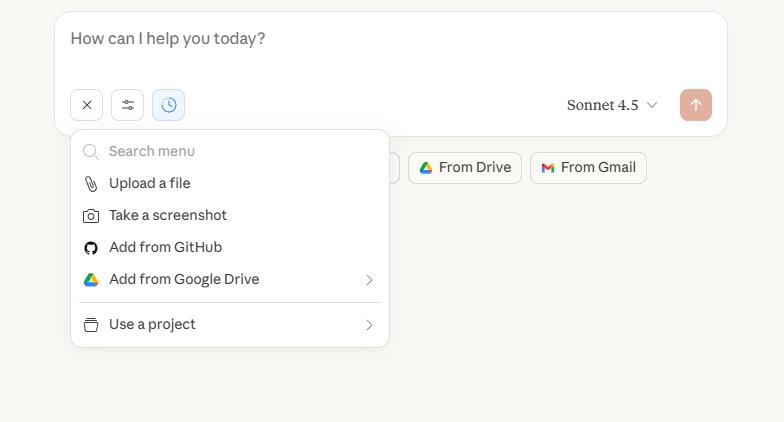

En el proceso de revisión y análisis de material extenso, las herramientas de inteligencia artificial como NotebookLM (https://notebooklm.google/), Claude (https://claude.ai/), ChatGPT (https://chatgpt.com/) y Gemini (https://gemini.google.com/), se han convertido en asistentes valiosos para el investigador. Por ejemplo, un investigador que estudie el movimiento obrero puertorriqueño puede cargar en NotebookLM múltiples documentos digitalizados, artículos académicos, capítulos de libros, transcripciones de periódicos, y la herramienta generará automáticamente un índice temático, identificará conceptos clave recurrentes como "huelga tabaquera", "mutualismo" o "Federación Libre de Trabajadores", y creará conexiones entre documentos que mencionan los mismos eventos o personas.

Sin embargo, es crucial entender que estas herramientas son auxiliares en el proceso de investigación y no sustituyen el análisis crítico del investigador. El historiador debe siempre verificar la información generada, contrastar las interpretaciones sugeridas con las fuentes originales, y mantener una postura crítica ante las síntesis producidas por la IA.

Estas herramientas pueden ayudar a identificar patrones, temas recurrentes y conexiones entre diferentes textos, así como generar resúmenes preliminares que facilitan la organización inicial del material. Sin embargo, es crucial entender que estas herramientas son auxiliares en el proceso de investigación y no sustituyen el análisis crítico del investigador.

Una vez establecida la base bibliográfica y comprendido el panorama historiográfico existente, el investigador debe articular su investigación a través de seis preguntas fundamentales que han guiado el trabajo histórico desde sus orígenes: ¿Quiénes?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo? Y ¿Por Qué? Estas preguntas, aunque tradicionales en su formulación, adquieren nuevas dimensiones y posibilidades en el contexto de la investigación histórica digital. La abundancia de fuentes digitalizadas y las herramientas tecnológicas disponibles no solo facilitan la búsqueda de respuestas, sinoquepermiten formular estas preguntas con mayor complejidadyprofundidad. Cada pregunta abre múltiples vías de investigación que se entrelazan y complementan, creando una red de conocimiento más rica y matizada que la que era posible construir con métodos

exclusivamente tradicionales. A continuación, exploraremos cómo cada una de estas preguntas fundamentales se transforma y potencia mediante las herramientas y recursos digitales, comenzando con la pregunta del "¿Quién?", la identificación y análisis de los actores históricos.

¿Quién?

La revisión bibliográfica debe ser sistemática y crítica, abarcando diferentes tipos de fuentes, monografías, artículos académicos, tesis doctorales, documentos de archivo previamente analizados, y otros recursos relevantes. Esta fase inicial de lectura e investigación permite al historiador comprender no solo qué se ha investigado sobre su tema de investigación, sino también los debates historiográficos existentes, y las interpretaciones que han predominado en diferentes momentos14

En la era digital, esta revisión bibliográfica se ha enriquecido enormemente gracias a los portales de bibliotecas digitales y portales académicos que se describen detalladamente en el capítulo "Seguir Las Pistas". Estas plataformas digitales, cuyas características y contenidos específicos se exploran en dicho capítulo, han transformado el acceso a vastas colecciones de libros digitalizados, permitiendo a los investigadores consultar textos históricos que anteriormente requerían visitas presenciales a múltiples instituciones. La capacidad de realizar búsquedas de texto completo dentro de los documentos ha revolucionado la forma en que identificamos menciones específicas de personas, lugares o eventos relevantes para nuestra investigación.

Complementando estas bibliotecas digitales, los portales académicos de artículos y ensayos constituyen una fuente indispensable para comprender el estado actual del conocimiento en cualquier campo histórico. Estos recursos permiten no solo acceder a investigaciones recientes sino también rastrear la evolución de los debates historiográficos a través del tiempo. Para la investigación en español y sobre América Latina y el Caribe, existen portales especializados que proporcionan acceso abierto a miles de artículos producidos en la región, muchos de los cuales

14 Nota del Autor. El trabajo de María de los Ángeles Castro, María Dolores Luque de Sánchez y Gervasio Luis García, Los primeros pasos una bibliografía para empezar a investigar la historia de Puerto Rico, a pesar de que fue publicado hace 40 años en un punto de partida para conocer los fundamentos teóricos e historiográficos.

no están disponibles en las bases de datos anglófonas tradicionales. Entre estos portales se encuentran Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) https://www.redalyc.org/, Scientific Electronic Library Online (ScieELO) https://www.scielo.org/, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ( https://www.cervantesvirtual.com/), Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/), etc.

Es a partir de esta base sólida de conocimiento que el investigador puede entonces proceder a formularse lapregunta del "quién". Enla investigaciónhistórica, estapreguntaadquiere múltiples dimensiones que van más allá de la mera identificación de nombres. El investigador debe considerar no solo a los individuos centrales de su investigación, sino también a los grupos, organizaciones e instituciones que formaron parte del contexto de la persona y de la época bajo estudio.

Por ejemplo, al investigar el movimiento independentista puertorriqueño a finales del siglo XIX, el "quién" no se limita a figuras prominentes como Ramón Emeterio Betances. La revisión de la literatura existente revelará una red compleja de actores que incluye al liderazgo puertorriqueño en Nueva York como Julio Henna, Juan de Mata Terreforte, y Sotero Figueroa. También abarca organizaciones como la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, periódicos como Patria, La Doctrina de Martí, y Gaceta del Pueblo. La comprensión de estos actores y sus interrelaciones solo es posible mediante la lectura de las investigaciones que han analizado sus roles y contribuciones.

Las memorias y autobiografías de figuras aparentemente secundarias ofrecen perspectivas invaluables sobre las redes de actores históricos. Un ejemplo de esto en la historia puertorriqueña lo constituyen las Memorias de Bernardo Vega, publicadas póstumamente en 1977 15 Vega, un tabaquero puertorriqueño que emigró a Nueva York en 1916, documenta en sus memorias no solamente sus interacciones con figuras prominentes del movimiento obrero y político, sino que proporciona un retrato detallado de la vida cotidiana de la comunidad

15 Cesar Andreu Iglesias. Memorias de Bernardo Vega. Ediciones Huracán. 1977.

puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Recientemente el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico dio a conocer el manuscrito original de las memorias el cual es muy diferente al texto publicado en 1977 16

El extenso documento original revela una compleja red de relaciones que incluía trabajadores anónimos de las fábricas de tabaco, dueños de pequeños negocios en El Barrio, activistas comunitarios que organizaban reuniones en apartamentos privados, y conexiones transnacionales con movimientos socialistas y anarquistas. Vega describe encuentros con figuras como Jesús Colón, Arturo Alfonso Schomburg, Sotero Figueroa, Antonio Vélez Alvarado, Pachín Marín, pero más significativamente, documenta las vidas de cientos de puertorriqueños cuyos nombres no aparecen en las historias oficiales pero que formaron el tejido social esencial del movimiento político puertorriqueño en Nueva York.

La investigación digital permite ahora rastrear muchas de estas figuras secundarias mencionadas por Vega a través de censos, directorios urbanos digitalizados, y registros de inmigración. Por ejemplo, los nombres de tabaqueros que Vega menciona casualmente pueden ser localizados en los manifiestos de barcos disponibles en Ellis Island Records, revelando patrones migratorios y redes familiares que enriquecen nuestra comprensión del movimiento obrero puertorriqueño transnacional.

La búsqueda digital de actores históricos debe considerar las múltiples formas en que los nombres y las identidades pueden aparecer en los documentos históricos. Un mismo individuo pude aparecer con diferentes grafías, sobrenombres, títulos o denominaciones según el contexto y la fuente. Tomemos como ejemplo a Ramón Emeterio Betances. Si fuéramos a buscar en Google quién era, podríamos encontrarlo por su nombre completo, o por “Emeterio Betances” o simplemente por Betances. Cada búsqueda resultaría en un número distinto de resultados: 16 OP.Cit. Numero 25, 2018. https://revistas.upr.edu/index.php/opcit/issue/view/2489

Tabla 1

Comparación de resultados de búsqueda para diferentes términos de 'Ramón Emeterio Betances

17

18

Una mayor cantidad de resultados no implica una mejor búsqueda. Todo lo contrario, en el ejemplo, el uso del nombre completo nos permite refinar los resultados a la persona que estamos buscando mientras que el termino con mayor cantidad de resultados incluye un gran número de enlaces que no tienen nada que ver con las personas que investigamos.

Es importante establecer que la familiaridad con las variaciones en los nombres se obtiene a través de la revisión bibliográfica y no necesariamente con la búsqueda en la internet. La integración de la revisión bibliográfica tradicional con las herramientas digitales modernas permite al historiador desarrollar una comprensión más completa y matizada de los actores históricos y sus contextos.

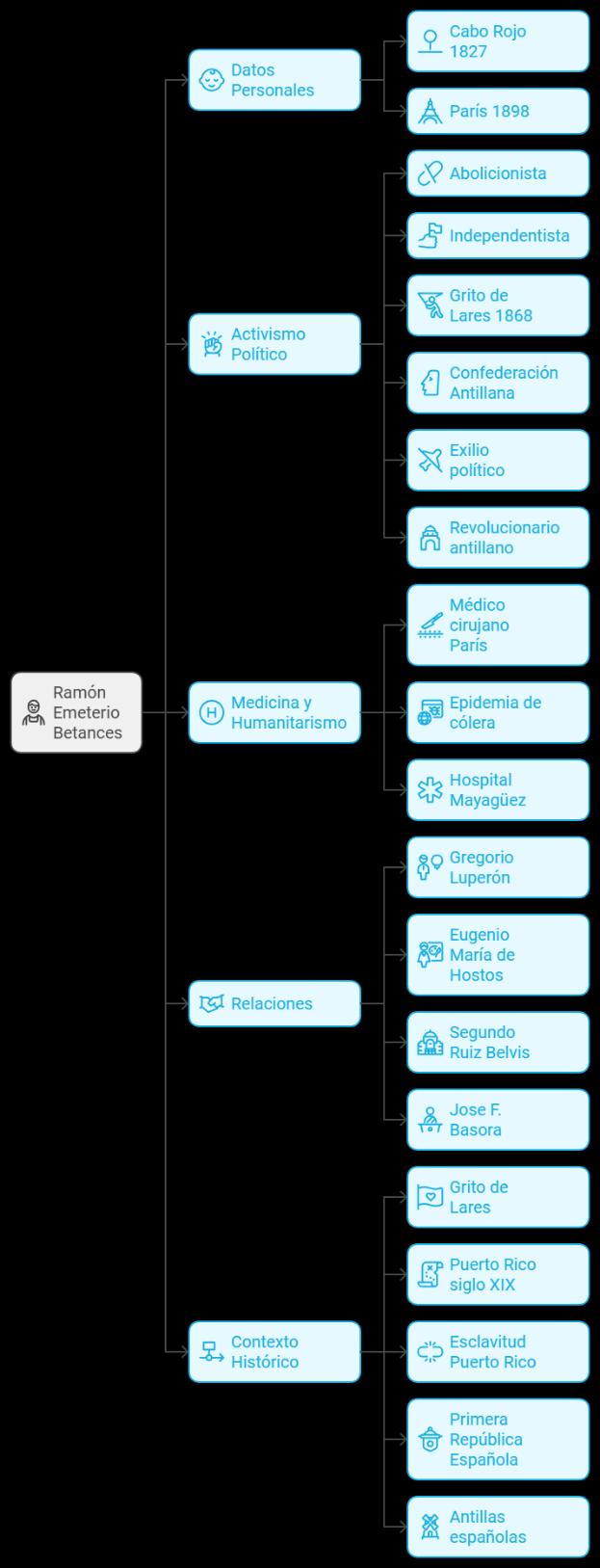

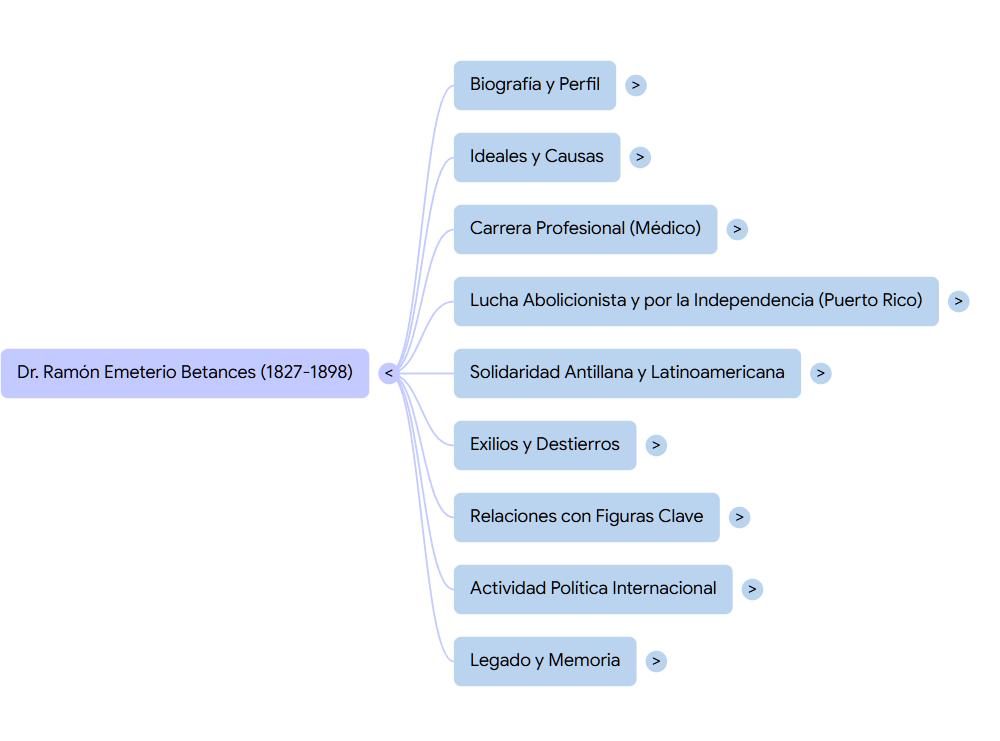

La investigación digital permite rastrear las redes completas de activistas, simpatizantes, opositores y observadores neutrales que formaron parte del movimiento. Con el uso de la inteligencia artificial, de la cual hablaremos más adelante, facilita la identificación de conexiones entre estos actores que podrían no ser evidentes en una lectura de las fuentes tradicionales. En la siguiente imagen podemos observar como con la ayuda de la IA y el visualizador Napkin.ai se preparó un listado de temas básicos sobre la figura de Ramon Emeterio Betances.

17 Búsqueda llevada a cabo el 30 de octubre de 2024.

18 Búsqueda llevada a cabo el 30 de octubre de 2024.

¿Qué?

La definición del objeto de estudio en la investigación digital requiere una precisión particular19

En la mayoría de los portales digitales el "qué" de la investigación histórica debe ser lo suficientemente específico para permitir búsquedas efectivas en bases de datos, pero también lo suficientemente amplio para capturar la complejidad del tema estudiado. Esta definición influye directamente en la selección de palabras clave y estrategias de búsqueda.

Cuando un investigador estudia, por ejemplo, la industria azucarera en Puerto Rico durante el siglo XIX, el "qué" incluye no solo la producción de azúcar como actividad económica, sino también las tecnologías empleadas, las relaciones laborales, los sistemas de comercio, y los impactos sociales y ambientales. Cada uno de estos aspectos requiere estrategias de búsqueda específicas en los archivos digitales.

19 Nota del Autor: Con el uso de la inteligencia artificial esta precisión puede quedar obsoleta. Los modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, Claude, o Gemini están revolucionando la forma en que interactuamos con la información histórica. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales que requieren palabras clave exactas y operadores booleanos precisos (AND, OR, NOT), la IA permite formular preguntas en lenguaje natural y conversacional. Un investigador puede ahora escribir "¿Qué pasaba en Mayagüez durante los años cuando Betances estaba en París?" en lugar de construir complejas cadenas de búsqueda. Más significativo aún, estas herramientas pueden interpretar contexto, inferir conexiones implícitas, y sugerir líneas de investigación relacionadas que el investigador no había considerado. La IA puede entender sinónimos, variaciones ortográficas históricas, y referencias contextuales, eliminando la necesidad de anticipar todas las posibles variaciones terminológicas. Sin embargo, esta aparente simplicidad introduce nuevos desafíos, como la necesidad de formular "prompts" efectivos, la verificación de las respuestas generadas, y mitigar los sesgos inherentes en los datos de entrenamiento de estos modelos. La precisión tradicional en la definición del objeto de estudio no desaparece, sino que se transforma en la habilidad de dialogar efectivamente con sistemas de IA y evaluar críticamente sus respuestas.

Ilustración 10-Diagrama conceptual que ilustra a Ramón Emeterio Betances

Continuemos con el ejemplo anterior. La investigación digital sobre Ramón Emeterio Betances requiere una estructuración cuidadosa del "qué" investigado que permita capturar la complejidad de esta figura histórica. Como se muestra en la ilustración, la figura de Ramon

Emeterio Betances abarca múltiples dimensiones: 1) Datos Personales, 2) Activismo Político, 3) Medicina, 4) Relaciones y Contactos, 5) Contexto Histórico. Para una búsqueda efectiva en archivos digitales, es necesario desarrollar estrategias específicas para cada aspecto de su vida.

La definición precisa del "qué" en la investigación histórica digital requiere desarrollar taxonomías temáticas que capturen con amplitud el objeto de estudio. Su construcción requiere una comprensión profunda tanto del tema investigado (que se obtiene con la revisión bibliográfica) como de las lógicas de organización de la información en los sistemas digitales. Es fundamental conocer que la construcción de la taxonomía va de lo general a lo especifico. Esta estructura jerárquica facilita tanto la búsqueda exploratoria inicial como la investigación detallada posterior. Por ejemplo, al investigar los movimientos sociales en Puerto Rico, el investigador puede comenzar con esta categoría general como punto de partida. Luego podría seguir con el siguiente nivel jerárquico:

1. Movimiento obrero puertorriqueño

a. Federación Libre de los Trabajadores i. Huelgas cañeras 1930’s

Esta progresión desde lo general hacia lo especifico permite al investigador mantener una visión contextual amplia mientras profundiza en los detalles específicos de su investigación.

El desarrollo de vocabularios controlados constituye otro elemento esencial en la construcción de términos efectivos. Estos vocabularios deben incluir no solo los términos principales relacionados con el tema, sino también todas las variaciones, sinónimos y términos relacionados que puedan aparecer en las fuentes históricas. Tomemos como ejemplo la investigación sobre la esclavitud en Puerto Rico. Los términos principales incluirían naturalmente palabras como esclavitud, esclavos, esclavas y el término más contemporáneo de esclavizados que reconoce la potestad y humanidad de estas personas. Sin embargo, una búsqueda comprehensiva debe también incorporar los términos legales históricos que aparecen en los documentos de época, tales como libertos para referirse a los esclavos manumitidos, coartación para el proceso de

compra gradual de la libertad, manumisión para el acto de liberación, y referencias al código negro que regulaba la institución esclavista.

Adicionalmente, el vocabulario debe incluir términos económicos como dotación para referirse al conjunto de esclavos de una hacienda y las distinciones entre bozales (esclavos recién llegados de África), y ladinos aquellos ya aculturados). Finalmente, no pueden ignorarse los términos relacionados con la libertad como, cimarrón (esclavo fugado), palenques (asentamientos de cimarrones), y alzamientos (rebeliones organizadas).

La consideración de los contextos semánticos añade una capa adicional de complejidad a la construcción de taxonomías temáticas. El investigador debe estar consciente de que el significado de los términos puede variar significativamente según el período histórico, el contexto geográfico, y el tipo de fuente consultada. Un ejemplo particularmente ilustrativo es la evolución del término "americano" en los documentos puertorriqueños. Durante el siglo XIX, antes de 1898, este término se utilizaba frecuentemente para referirse a cualquier persona originaria del continente americano, incluyendo a los propios puertorriqueños, cubanos, mexicanos o argentinos. Sin embargo, después de 1898 y la invasión estadounidense, el término adquiere un significado mucho más específico, refiriéndose casi exclusivamente a los ciudadanos de Estados Unidos. Esta transformación semántica no es trivial; puede llevar a interpretaciones erróneas si el investigador no está atento al contexto temporal del documento que examina.

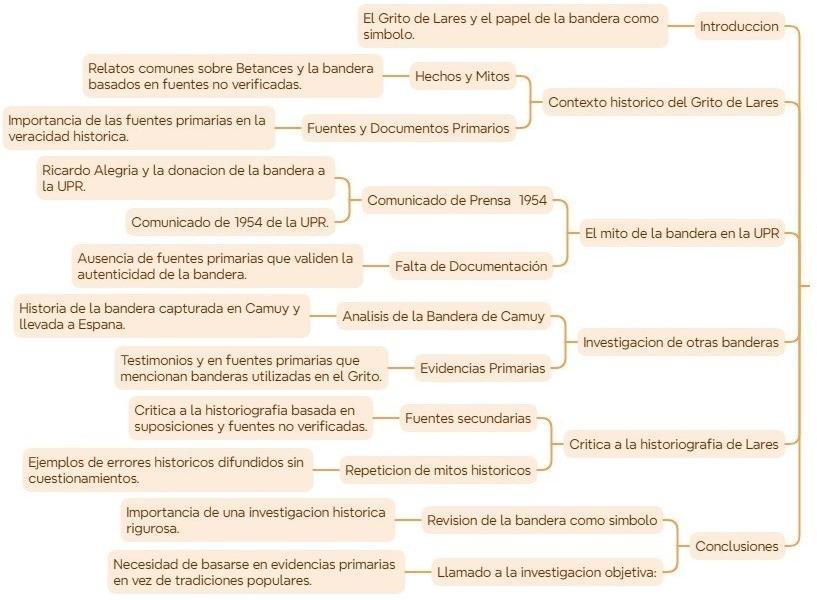

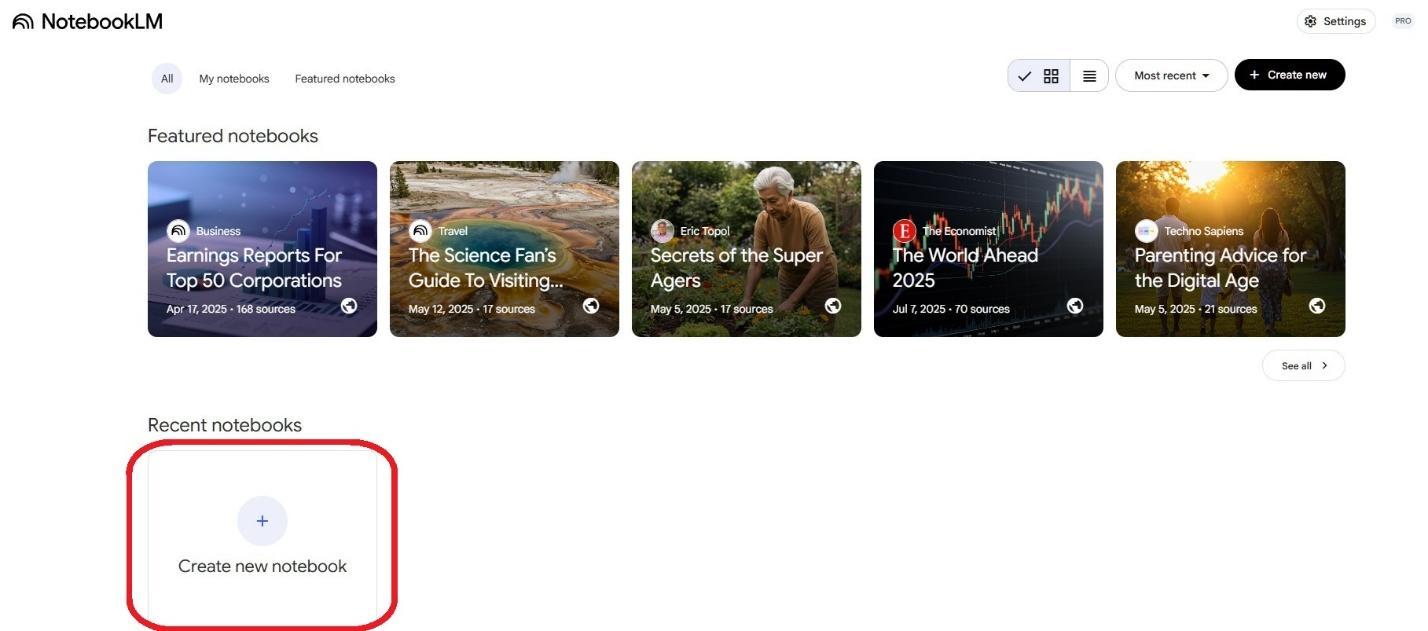

Es aquí donde la Inteligencia Artificial, en especial el portal NotebookLM, nos permite representar gráfica y dinámicamente el concepto de la taxonomía y las palabras clave. Este sistema (Artefacto) permite que subas (“upload”) una serie de documentos (libros, ensayos, etc.) en PDF para ser analizados y crear un mapa mental que identifica los temas principales y los muestra como nodos centrales.

Según el sistema Gemini el concepto de mapa mental de NotebookLM es el siguiente:

“Generación automática- La herramienta analiza tus documentos (PDFs, notas, transcripciones) y crea el mapa por sí sola. Identifica los temas principales y los muestra como nodos centrales.

Interactividad- Los nodos no son simples etiquetas. Puedes hacer clic en ellos para que que NotebookLM te responda preguntas, resuma información o te muestre las citas exactas de los documentos donde se encuentra ese concepto.

Conectividad- Lo más valioso es que el mapa visualiza las conexiones entre temas de diferentes documentos. Esto te permite ver la "imagen completa" de tu investigación y descubrir relaciones que quizás no habías notado.

Diferencia de un mapa mental tradicional- Mientras que un mapa mental clásico es una herramienta que tú usas para organizar tus pensamientos, el mapa mental de NotebookLM es una herramienta que analiza y organiza tus documentos para ti, sirviendo como una interfaz para interactuar directamente con tu investigación.”20

En este momento no existe manera más efectiva de organizar la taxonomía y palabras clave que el uso de NotebookLM. Tomando como ejemplo a Ramon Emeterio Betances y el libro de Félix

Ojeda Ríos, El Desterrado de Paris el sistema preparó el mapa mental que se puede apreciar en la siguiente página21 . Lo que produce el sistema no es un simple diagrama, sino que en cada termino el investigador puede interactuar con el documento.

20 Consulta a Gemini con el concepto “¿Cuál es la definición de mapa mental en el contexto de NotebookLM ?”

21 Félix Ojeda Ríos. El Desterrado de París. Biografía del Doctor Ramón Emeterio Betances (1827-1898). Ediciones Puerto. 2006. Solamente incluimos el nivel general ya que por cuestión de espacio no se puede mostrar en su totalidad.

Ilustración 11- Primer nivel del Mapa Mental (creado con NotebookLM) sobre el libro El Desterrado de Paris Cada flecha expande a temas y subtemas

¿Cuándo?

La pregunta del "cuándo" en la investigación digital va más allá de la simple identificación de una fecha. En un archivo digital el investigador podrá acceder a una gran cantidad de información relacionada a un evento más allá del momento donde ocurrió. Existe una relación directa entre la fecha en que ocurre el evento. Por ejemplo, El grito de Lares ocurrió el 23 de septiembre de 1868 pero una búsqueda del término grito de lares o insurrección de lares nos ofrecerá información detallada de lo que ocurrió el día del evento.

Parapoderentender qué ocurrióel investigador tiene que considerar no soloel período específico de estudio, sino también los antecedentes y las consecuencias. Con la inteligencia artificial se puede desarrollar una cronología y la identificación de patrones y conexiones en el tiempo que no son evidentes cuando se maneja la documentación física.

El poder ordenar los documentos digitales cronológicamente es una de las ventajas de la investigación digital. El historiador puede acceder el catálogo y evaluar cronológicamente no solo documentos escritos, sino también fotografías, grabaciones de audio, videos, y estadísticas permitiendo una visión más amplia. Las herramientas digitales permiten visualizar relaciones cronológicas entre eventos, personas y lugares que podrían pasar desapercibidas en la lectura lineal o individual de los documentos físicos.

Las hemerotecas digitales son una de las herramientas más versátiles para poder contestar la pregunta cuándo. Estos portales permiten buscar y ordenar los resultados por la relevancia del tema, por la fecha, por lugar, o por el nombre del periódico.

Por ejemplo, si el investigador está interesado en un evento como la creación de la bandera de Puerto Rico, la combinación de preguntas sobre "quiénes" estuvieron involucrados, "qué" elementos formaron parte del proceso y "cuándo" ocurrieron ciertos hechos clave, ayuda a construir una cronología más completa. Al explorar los términos de búsqueda y aplicar filtros en los portales, se pueden identificar patrones, colaboraciones y contextos que son esenciales para comprender el significado histórico del evento.

A continuación, mostramos un ejemplo de cómo aplicamos el concepto del ¿Cuándo? a la bandera de Puerto Rico. En este ejemplo integramos las preguntas de ¿Quién? y ¿Qué? Y ¿Cuándo?:

Tabla 2

Términos de búsqueda y conceptos clave sobre la bandera de Puerto Rico

Pregunta Términos de búsqueda

Relación con los hechos ¿Quién? Antonio Vélez Alvarado, Francisco Gonzalo Marín, Juan de Mata Terreforte, Julio Henna, Roberto H. Todd, Manuel Besosa, Micaela Dalmau, Mima Besosa, Narciso López.

¿Qué? Bandera de Puerto Rico, Pabellón de Puerto Rico, Monoestrellada, Bandera de Cuba

Estos individuos están relacionados con la creación, diseño o de la bandera de Puerto Rico.

¿Cuándo? 1893, 1895, 1890-1900

Nos referimos al objeto de estudio específico que es la bandera puertorriqueña, sus variaciones en nomenclatura y su relación con otros símbolos nacionales como la bandera cubana, que sirvió de inspiración para su diseño

Estas fechas abarcan el período de creación y primeros usos de la bandera y proporcionan el contexto temporal para entender el momento histórico de su surgimiento.

La dimensión temporal en la investigación histórica digital va más allá de la simple organización cronológica de eventos. Las herramientas digitales contemporáneas permiten al investigador llevar a cabo análisis temporales sofisticados que revelan patrones, tendencias y dinámicas que permanecían ocultas en los métodos tradicionales de investigación.

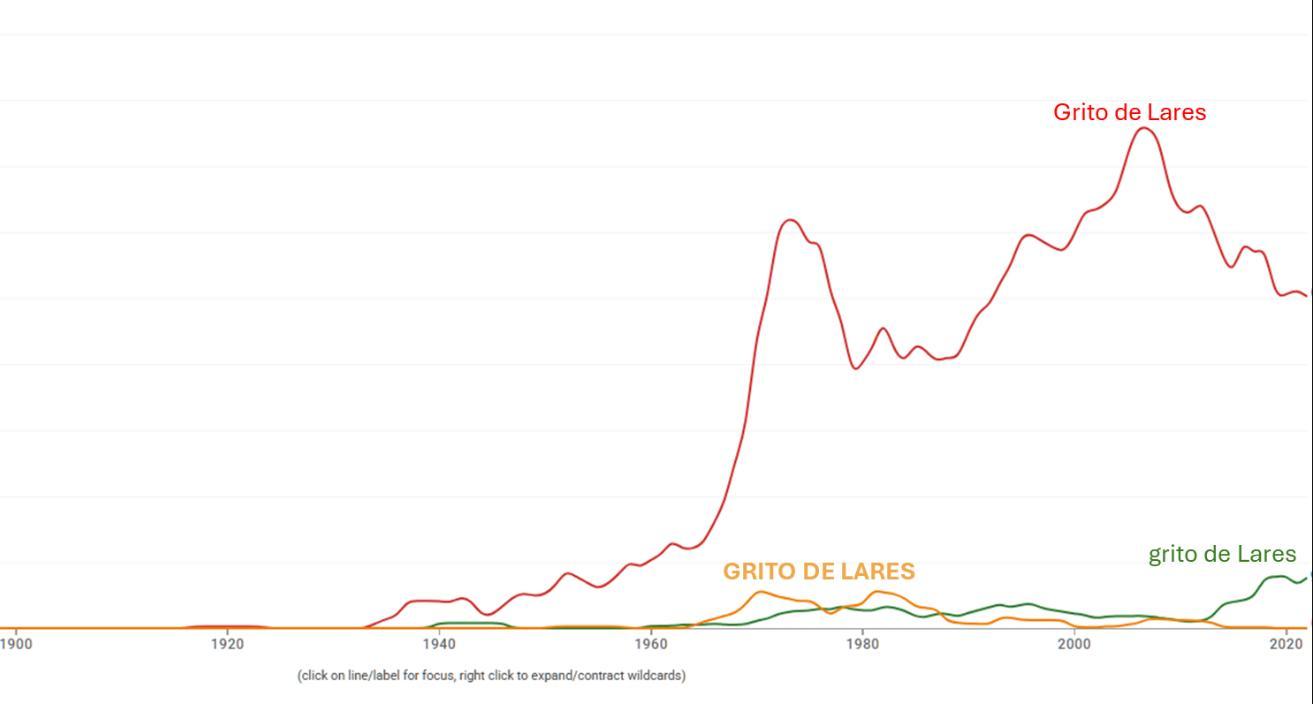

Por ejemplo, el análisis de frecuencias temporales representa una innovación muy poderosa en la investigación digital. Una herramienta muy poco conocida llamada Google Ngram Viewer (https://books.google.com/ngrams/) permite rastrear con precisión matemática la evolución en

el uso de términos específicos a lo largo de extensos períodos temporales. Esta capacidad permite observar no solo cuándo aparecen o desaparecen ciertos conceptos del discurso público, sino también cómo fluctúa su relevancia en diferentes momentos históricos.

Por ejemplo, si tomamos el término “Grito de Lares” encontramos al analizar la frecuencia de aparición de esta expresión entre 1900 y 2020 que el evento histórico ha experimentado períodos de mayor y menor prominencia en el discurso público. La visualización muestra un incremento notable en las menciones a partir de la década de 1960, alcanzando picos significativos que coinciden con momentos de reafirmación de la identidad nacional puertorriqueña y debates sobre el estatus político de la isla. Este análisis cuantitativo complementa las interpretaciones cualitativas tradicionales, proporcionando evidencia empírica sobre cómo los símbolos históricos adquieren renovada relevancia en diferentes momentos.

Ilustración 12- Representación de frecuencia termino Grito de Lares (Google Ngram Viewer) Las líneas en la grafico nos muestran la frecuencia del mismo termino en mayúscula o minúscula

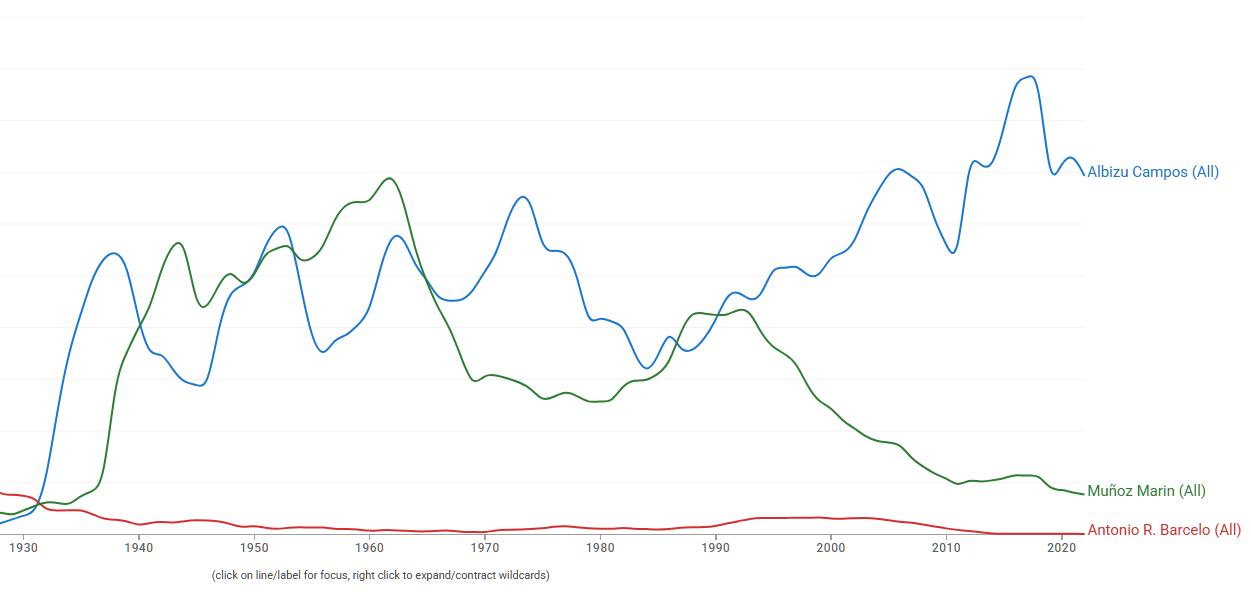

El sistema Ngram Viewer permite la comparación de términos en el mismo espacio temporal. Por ejemplo, la siguiente grafica muestra las menciones de Pedro Albizu Campos, Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín en el periodo 1930-2022.

Ilustración 13- Representación de frecuencia de los términos Albizu Campos, Muñoz Marín, Antonio R. Barceló (Google Ngram Viewer). las líneas en la grafico nos muestran la frecuencia del mismo termino en mayúscula o minúscula

El sistema posee muchas limitaciones. La principal es que los datos provienen exclusivamente de los libros digitalizados por Google Books. Esto es una gran limitación ya que no es una muestra representativa de todo el material escrito en la historia. Además, el sistema no incluye otros tipos de materiales históricos como periódicos, revistas, cartas, diarios personales, documentos gubernamentales o manuscritos. Sin embargo, no deja de ser una manera distinta para poder visualizar términos que podrán mostrar patrones y tendencias que luego deben ser confirmados con una investigación más rigurosa.

¿Dónde?

Todo evento histórico está enmarcado en el lugar donde ocurre. Algunos archivos digitales contienen mapas históricos, fotografías aéreas y documentos cartográficos, que nos permiten rastrear cómo los espacios geográficos han cambiado a lo largo del tiempo, ya sea por

fenómenos naturales, desarrollo urbano o cambios políticos. En el contexto puertorriqueño, la investigación del espacio geográfico debe considerar las transformaciones administrativas y territoriales que han ocurrido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al investigar la historia de San Germán, es necesario considerar que la ciudad cambió de ubicación y extensión varias veces durante el período colonial.

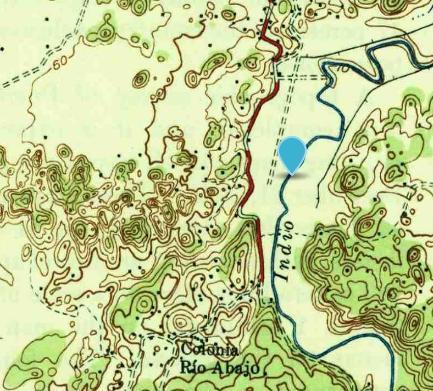

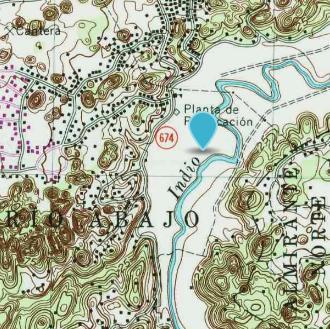

La toponimia, o el estudio de los nombres de los lugares, es vital en la investigación histórica al permitir localizar sitios y conectar eventos con lugares específicos. Los nombres de lugares reflejan procesos históricos, personajes importantes, o características culturales de una época determinada. Una de las mayores ventajas de utilizar la toponimia en la investigación histórica digital es la capacidad de explorar cómo los nombres de los lugares han cambiado a lo largo del tiempo y cómo estos cambios afectan la comprensión de los eventos. En Puerto Rico, por ejemplo, algunos nombres de lugares han sido adaptados tanto al inglés como al español, lo que complica la búsqueda si no se consideran las diferentes versiones históricas de un mismo topónimo. El conocimiento de estos cambios es esencial para localizar información en archivos antiguos o digitales, ya que un nombre que existió en el siglo XIX puede haber sido modificado en el siglo XX, dificultando su búsqueda si no se tiene en cuenta la evolución del término. La localización de lugares utilizando los topónimos en la cartografía es histórica en muchos casos es evidente. En 1993, como parte de la extensión del Expreso de Diego, se encontró uno de los yacimientos indígenas más importantes de Puerto Rico y el Caribe. El yacimiento conocido como Paso del Indio se encontraba a la orilla oeste del “Rio Indio”.22 En el lugar se encontraron 149 restos humanos asociados a las culturas Arcaicos o Preceramistas (3350 a.C. al 400 d.C.), Igneri o Saladoides (400 al 600 d.C.), Ostionoides (600 al 1200 d.C) y Taínos (1200 al 1500 d.C.). En este caso, tanto los cuadrángulos topográficos como los mapas históricos documentaban consistentemente el topónimo 'Río Indio', un nombre que hablaba por sí mismo sobre la presencia indígena en el área. La cartografía histórica, a través de este topónimo revelador, había

22 Edwin Crespo. Estudio comparativo biocultural entre dos poblaciones prehistóricas en la isla de Puerto Rico: Punta Candelero y Paso del Indio. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras, 2000. P. 2.

preservado durante siglos la memoria del lugar donde eventualmente se descubriría el yacimiento arqueológico más importante del Caribe.

Cuadrángulo Topográfico Manatí, 1946. Recuperado de https://ngmdb.usgs.gov/topoview/viewer/#15/18.4320/66.3862

Cuadrángulo Topográfico Manatí, 1969. Recuperado de https://ngmdb.usgs.gov/topoview/viewer/#15/18.4336/66.3836

Ilustración 14-Cuadrangulos Topográficos mostrando el Rio Indio (USGS)

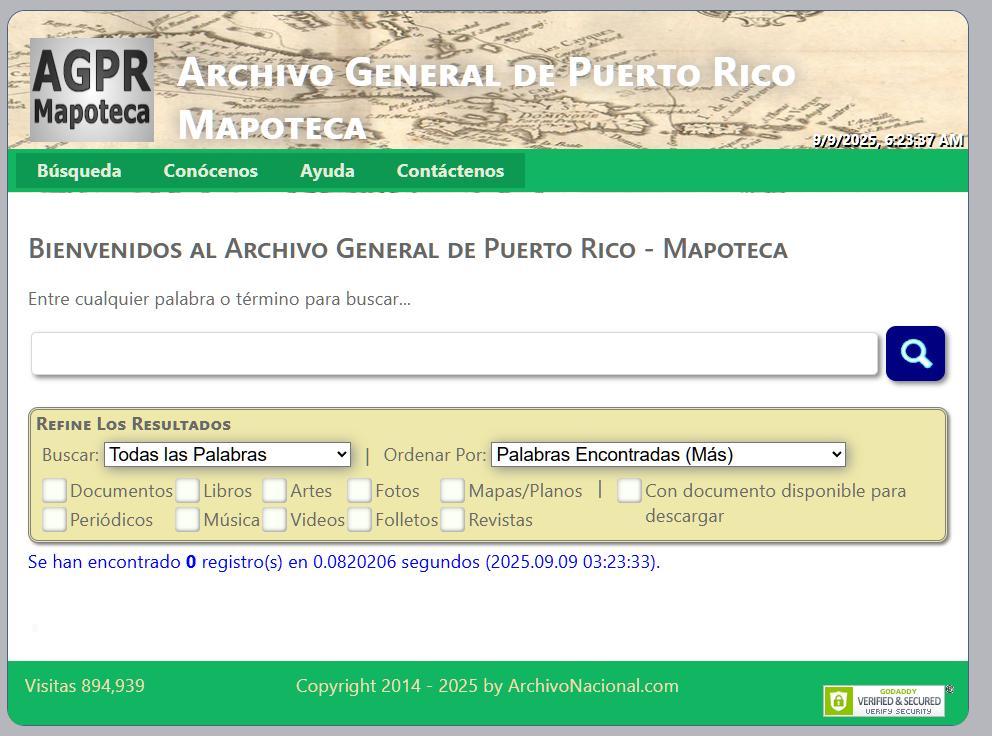

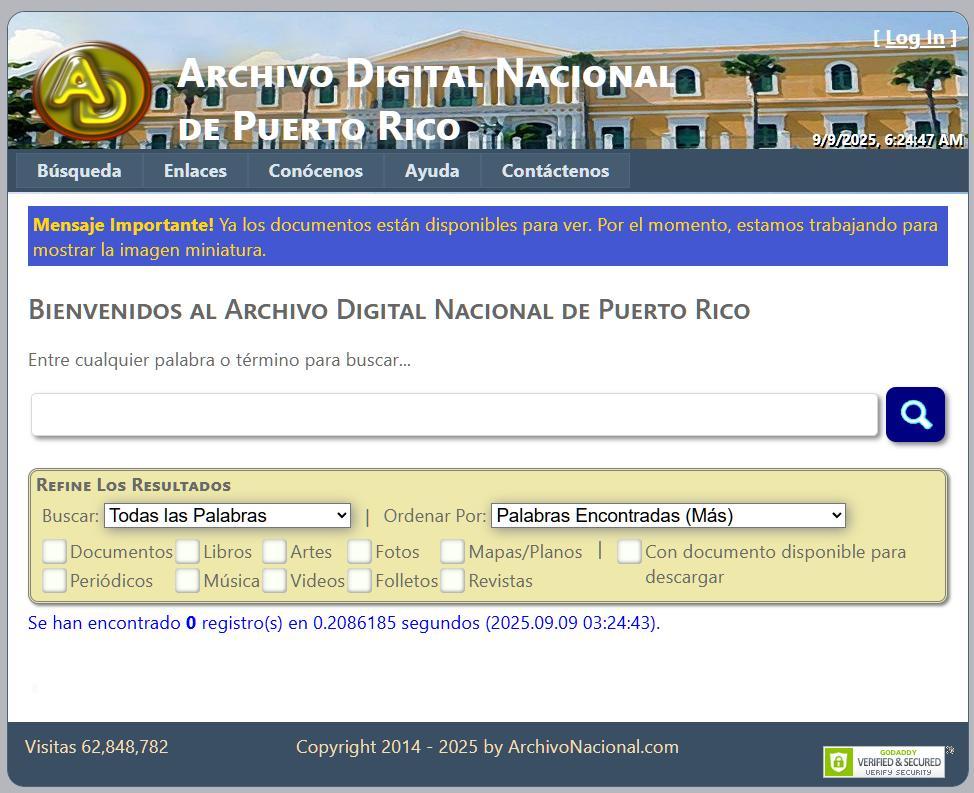

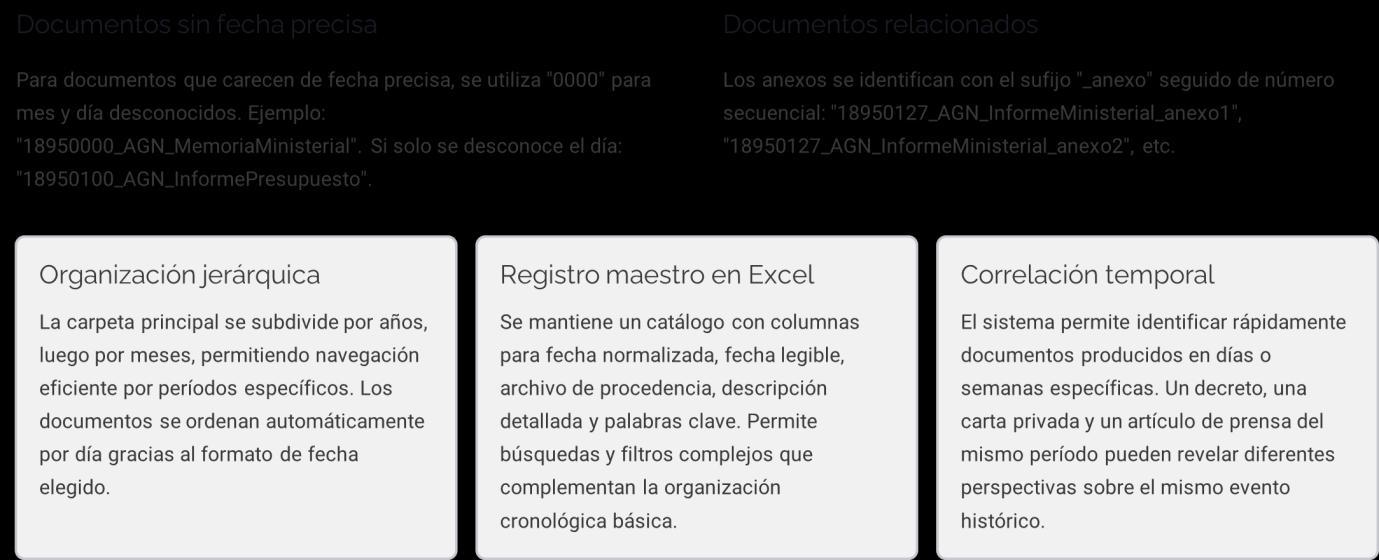

La cartografía histórica es una de las principales fuentes para la investigación del ¿Dónde?. La mayor cantidad de mapas y planos históricos de Puerto Rico surgen a partir del siglo XIX. En el portal del Archivo Digital de Puerto Rico (archivonacional.com) existe una gran colección de mapas y planos procedentes de la Mapoteca del Archivo General de Puerto Rico, de los distintos archivos españoles y del Servicios Geológico de los Estados Unidos.

Enel contexto digitalla investigaciónbasadaen los topónimos presenta varios retos relacionados con el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). (Para una explicación detallada de qué es el OCR, sus capacidades y limitaciones, ver sección "Errores del OCR" en el Capítulo III). El OCR frecuentemente comete errores al interpretar nombres de lugares en otros idiomas o con ortografías antiguas, lo cual puede hacer que documentos relevantes no aparezcan en las búsquedas si no se anticipan estos errores.

Para superar este problema, requiere que los investigadores usen en sus búsquedas las variaciones lingüísticas y ortográficas de los nombres de los lugares a través del tiempo. La investigación histórica no debe limitarse a los archivos tradicionales, sino que debe aprovechar el poder de los archivos digitales, las hemerotecas y las bases de datos modernas, donde la toponimia se convierte en una llave que abre puertas a una comprensión más profunda del pasado.

La integración de los Sistemas de Información Geográfica en la investigación histórica nos asiste en el análisis y comprensión de las dimensiones espaciales del pasado. Estos sistemas, conocidos como “GIS”, por sus siglas en inglés, cuando se aplican específicamente a la investigación histórica, permiten al investigador no solo visualizar información geográfica histórica, sino también realizar análisis espaciales que revelan patrones, relaciones y dinámicas que permanecían invisibles con los métodos cartográficos tradicionales. Esto abre una relación entre la tecnología geoespacial moderna y las fuentes históricas para comprender mejor el pasado.

La georreferenciación de mapas y planos históricos a mapas digitales asiste al investigador a conocer el contexto actual del lugares o sitios históricos. Mediante el uso de plataformas especializadas como ArcGIS (pago), QGIS (gratuita) o Mapwarper (https://mapwarper.net/), los investigadores pueden tomar mapas históricos y superponerlos con precisión sobre la cartografía moderna, creando capas temporales que permiten observar la evolución de los espacios a través del tiempo. Este proceso requiere identificar puntos de control comunes entre el mapa histórico y el moderno, ajustar las proyecciones cartográficas, y corregir las distorsiones inherentes a los mapas antiguos.

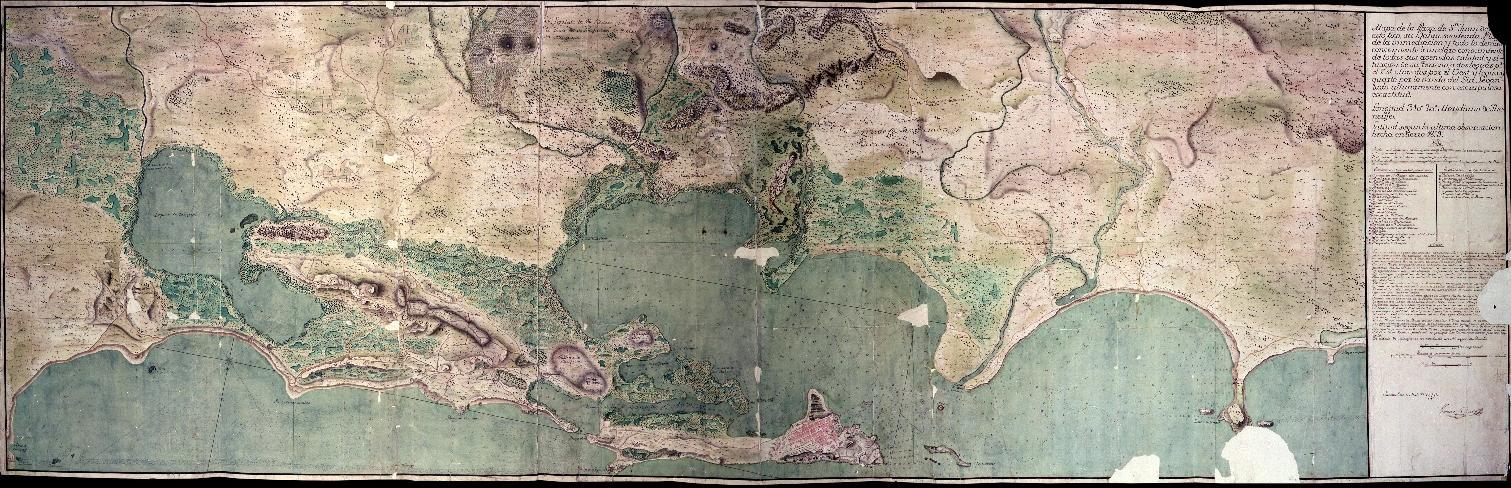

Un ejemplo particularmente ilustrativo de esta técnica lo encontramos en el plano histórico San Juan y Cercanía de Juan de Villalonga y Firmado por Tomás O’Daly en 1776. Esta obra cartográfica es de excepcional detalle y documentó la organización territorial y las fortificaciones y su contexto más allá de la bahía. Utilizando el sistema Mapwarper georreferenciamos este mapa histórico el cual se encuentra para consulta en:

https://mapwarper.net/maps/78460#Preview_Rectified_Map_tab .

Ilustración 15- Mapa de la plaza de Puerto Rico hecho por el ingeniero Thomas O'Daly

Al consultar este mapa de manera digital los investigadores pueden analizar con precisión los cambios en el trazado urbano, las defensas militares y la configuración territorial de la capital y sus alrededores durante más de dos siglos. Esta superposición revela, por ejemplo, cómo las antiguas fortificaciones que dominaban estratégicamente los accesos marítimos a la bahía han sido integradas en el desarrollo urbano moderno, mientras que extensas áreas que en 1776 eran

terrenos baldíos, haciendas o pequeños asentamientos experimentaron una intensa urbanización con la llegada del siglo XX. El análisis comparativo muestra también cómo la línea costera original, claramente definida en el plano de O’Daly, ha sido modificada por rellenos y obras portuarias que transformaron radicalmente la relación entre la ciudad y el mar. El mapa georreferenciado permite a arqueólogos, urbanistas e historiadores estudiar con precisión la evolución de esta región capitalina, desde su configuración como plaza fuerte española hasta su transformación en área metropolitana moderna 23

Para usar el sistema de mapwarper se requiere noción básica de geografía y un poco de sentido orientación geoespacial. Además, requiere que el plano o mapa a ser utilizado contenga elementos geográficos distinguibles, y una escala aceptable que permita su correlación. Por ejemplo, el mapa antes descrito solo poseía cuatros (4) puntos geográficos conocidos y de estos puntos el sistema logro la triangulación y georeferenciación.

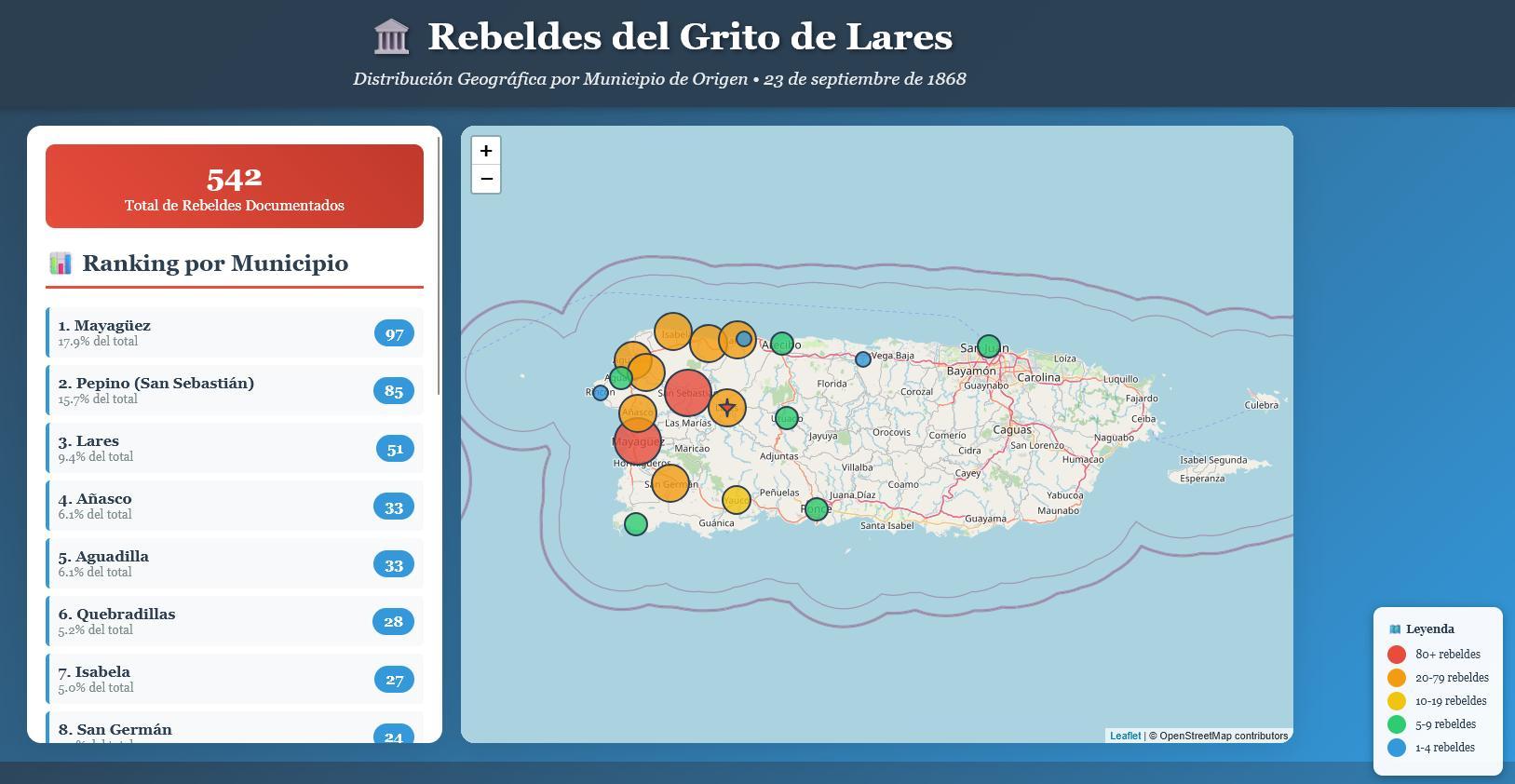

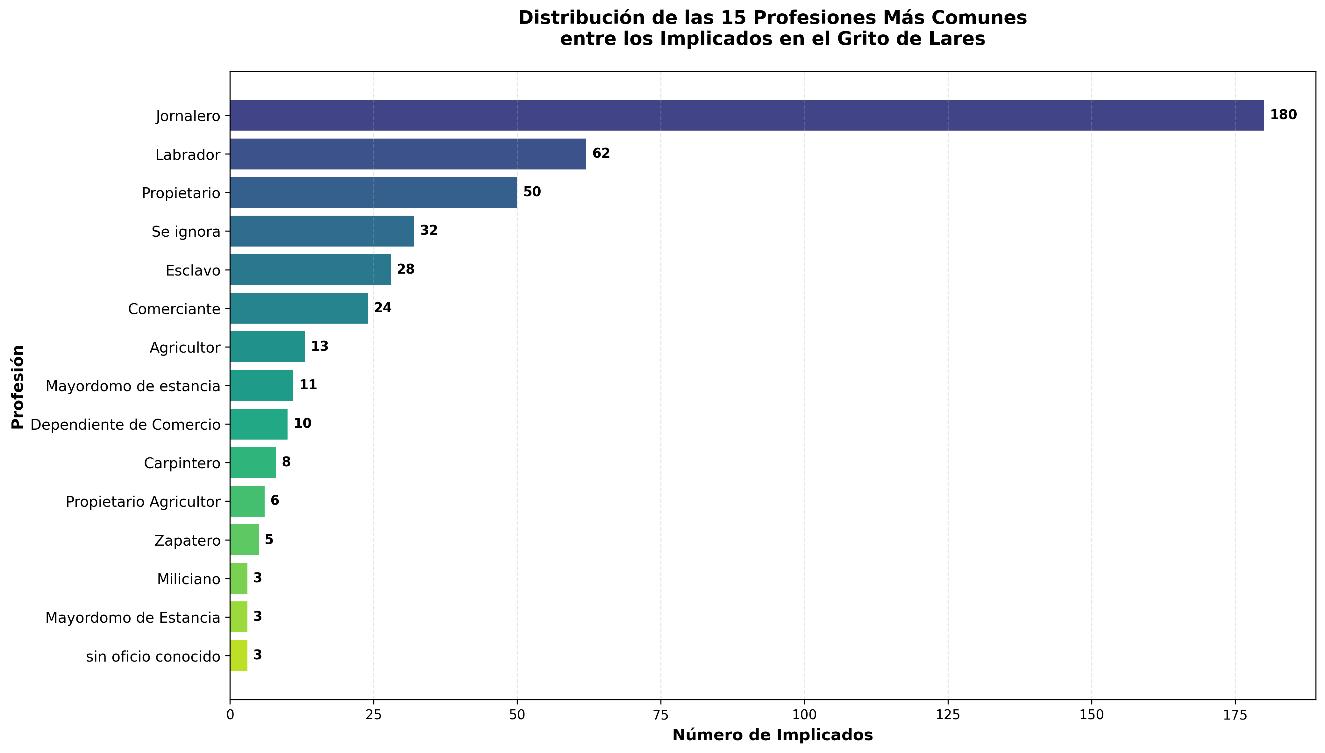

El análisis espacial de eventos históricos mediante la creación de mapas temáticos permite al investigador visualizar y analizar patrones espaciales complejos que serían imposibles de detectar mediante el estudio aislado de fuentes textuales. Esta capacidad analítica se vuelve particularmente poderosa cuando se combinan múltiples capas de información geográfica para examinar la interrelación entre diferentes fenómenos históricos. Por ejemplo, le solicité a la inteligencia artificial Claude.ai que analizara una lista de las personas identificadas por José Laureano Sanz como implicados en el Grito de Lares.24 La tabla tenía el siguiente formato y un total de 545 entradas y fue transcrita de un expediente del Archivo Histórico Nacional25:

23 Desde Mapwarper el mapa puede ser exportado a Google Earth para sobreponerlo en fotografías aéreas actuales.

24 La instrucción a Calude.ai fue “Necesito un dashboard que muestre la localización (Natural) de los rebeldes del Grito de Lares. Tomando en consideración la tabla adjunta. La columna natural es el municipio de origen. Necesito que lo hagas y que lo muestres con un mapa de fondos opentreet o una imagen satelital de fondo. Tienes que hacerlo en formato de html.”

25 Archivo Histórico Nacional, Ultramar. 5111, Exp. 34, Doc.1 Estado demostrativo de los procesados comprendidos en la causa formada con motivo de la rebelión de Lares. Naturaleza, Vecindad, y profesión de aquéllos; y cargos que les resultan.

Tabla 3

Extracto de lista de implicados en el Grito de Lares

1 Agustín Rodríguez Yauco Adjuntas Papelista Se le cita por varios careos y un perjudicado como uno de los cabecillas de la rebelión Niega

2 Eusebio Ortiz Añasco Mayagüez Jornalero

Consta formo parte de los rebeldes como mero ejecutor

3 Bernardino del Rosario Mayagüez Mayagüez Jornalero Consta tomó parte en la rebelión como mero ejecutor

4 Pedro Pablo González Pepino Adjuntas Propietario Se halla probado que ocurrió a varios jornaleros de su barrio a fin de que se unieran a los rebeldes.

5 Salvador Muñiz Utuado Adjuntas Comisionado como cobrador de varias casas de comercio

6 José Dolores Álvarez Añasco Lares Jornalero

Confiesa

Confiesa

Confiesa

Se le cita por algunos testigos de haber avisado a varios jornaleros para que se dirigieran a Lares y se unieran a los rebeldes. Niega

Aparece tomó parte en la rebelión como soldado o sea de la gente de á pie.

7 Mónico de la Cruz é Echevarría Adjuntas Adjuntas Jornalero Se pensó haber formado parte de los rebeldes si bien se desvanecieron las sospechas.

8 Pantaleón Conti Aguadilla Adjuntas Jornalero Resulta tomó parte en la rebelión como mero ejecutor.

Confiesa el hecho

Negó

Confesó en un principio y después se obstino en negar

El resultado del sistema Claude.ai fue el tablero que se muestra a continuación:

https://claude.ai/public/artifacts/9a31d709-8e5c-45a5-b508-89fb0146c19d

Ilustración 16- Tablero de distribución geográfica de los rebeldes del Grito de Lares

Este tipo de visualización espacial nos permite no solo identificar dónde ocurrieron los eventos históricos, sino que también nos abre la puerta para comprender cómo se desarrollaron. Si se desarrolla la instrucción al sistema Claude, el mapa temático del Grito de Lares podría incluir patrones de movilización, redes de comunicación entre los pueblos, y las dinámicas geográficas que influyeron en el desarrollo de la insurrección. La distribución espacial de los participantes según su lugar de origen y vecindad nos sugiere rutas de reclutamiento, centros de organización y la extensión territorial del movimiento revolucionario. Es precisamente esta capacidad de los sistemas digitales para conectar el espacio con el proceso lo que nos lleva a explorar la siguiente dimensión fundamental de la investigación histórica, el cómo.

¿Cómo?

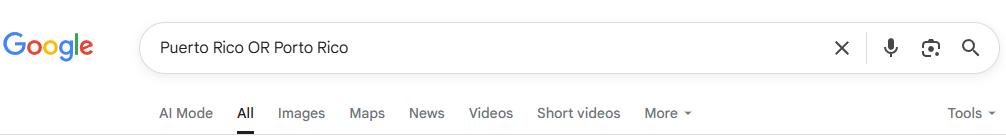

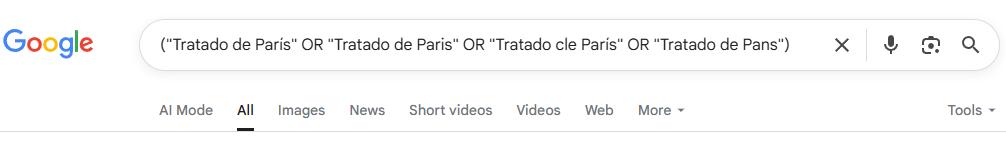

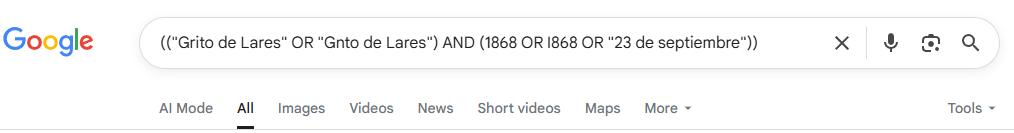

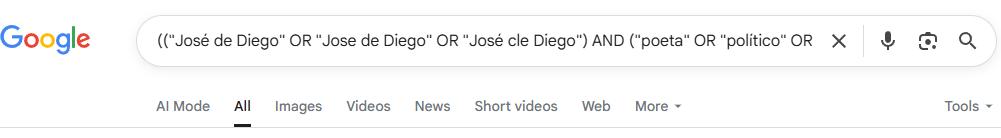

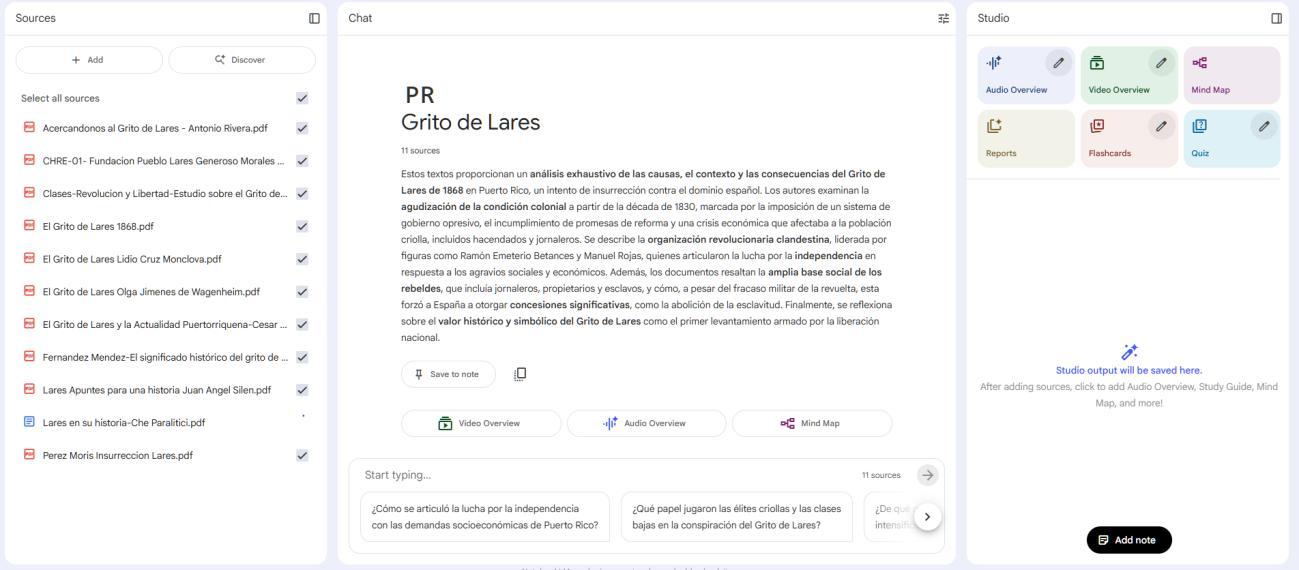

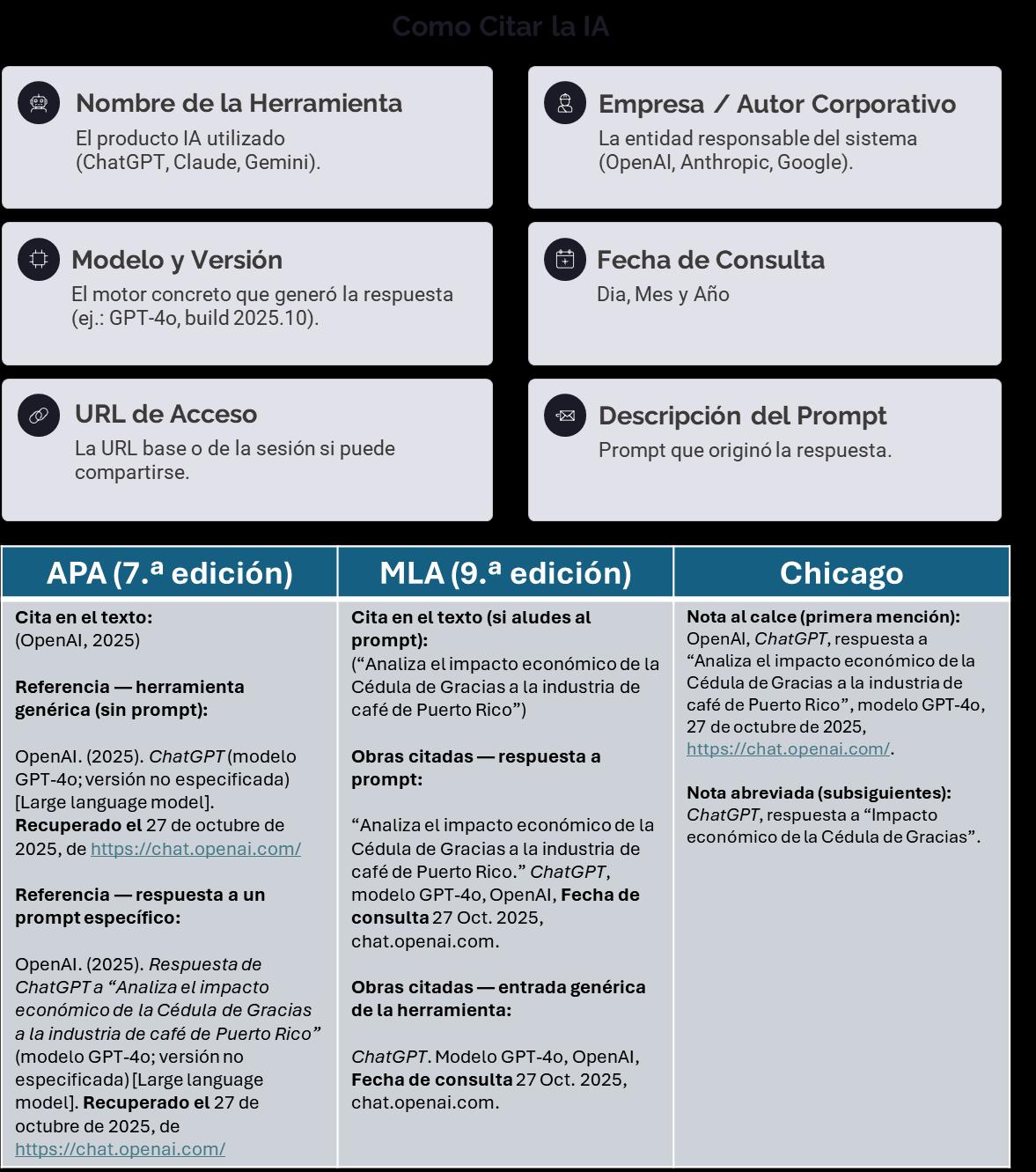

En la investigación histórica tradicional, la pregunta del "cómo" busca explicar los procesos, las motivaciones y las dinámicas que ocurrieron en el pasado. No se limita a identificar lo que ocurrió, sino que explora la complejidad de las acciones de los individuos, las causas, y los cambios a lo largo del tiempo. Para responder al "cómo", el historiador tiene que evaluar las fuentes primarias, buscando pistas en documentos oficiales, cartas personales, memorias, obras de literatura y artísticas, y cualquier otro material que permita reconstruir las circunstancias que dieron forma a un evento particular.