asfalto: se aplican sobre pavimentos con fisuras superficiales para sellarlas y evitar que el daño avance.

Geomallas de fibra de vidrio: refuerzan el pavimento y ayudan a prevenir el desgaste prematuro y la aparición de nuevas grietas.

Geomallas biaxiales: se colocan en las capas de base para dar mayor estabilidad y soporte a la estructura de la vía.

¿Quieres una vía más durable, segura y con menos intervenciones a futuro?

Nuestro equipo técnico está listo para acompañarte en cada etapa de tu proyecto y ayudarte a implementar la solución geosintética adecuada.

Contáctanos y lleva la eficiencia de tu repavimentación al siguiente nivel.

Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 665, julio de 2025

Acerca de la portada. Terminal internacional de Ensenada / Hutchison Ports

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

MEDIO AMBIENTE / LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS A TRAVÉS DE UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR / FRANCISCO JAVIER MORENO FIERROS

/ SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA / LUIS MONTAÑEZ CARTAXO

TEMA DE PORTADA / INGENIERÍA PORTUARIA / PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN MÉXICO / ALBERTO AZCONA GALLARDO

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 665, julio de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 30 de junio de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

La consolidación y el desarrollo de la infraestructura en México requieren, hoy más que nunca, una visión integral que promueva la colaboración interinstitucional y multidisciplinaria.

Para responder a los retos actuales y futuros de nuestro país, es indispensable trabajar con visión de largo plazo y fortalecer alianzas estratégicas entre los sectores público, privado, académico y profesional.

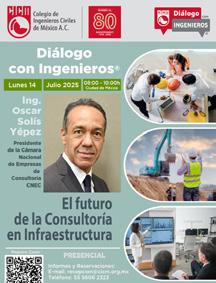

Una de esas alianzas, que ha perdurado y se ha fortalecido a lo largo de las últimas décadas, es la que existe entre el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Las empresas de consultoría, a través de su experiencia en estudios, planeación, diseño, análisis de riesgos y viabilidad, aportan la visión integral necesaria para tomar decisiones informadas y responsables.

La gerencia de proyectos es un complemento imprescindible; con un enfoque estratégico asegura que las obras se ejecuten en tiempo, forma, calidad y presupuesto, en aras de garantizar el cumplimiento de objetivos y la eficiencia en el uso de los recursos.

Inversión, visión y voluntad política requieren la conjunción armoniosa entre la consultoría, la ingeniería y la gerencia de proyecto. Es imprescindible impulsar a la ingeniería civil nacional, consolidar al sector de la consultoría, profesionalizar la gerencia de proyectos y fomentar la innovación y la adopción de tecnologías, como soportes de un modelo de desarrollo basado en la infraestructura con valor social y visión de largo plazo. La implementación de proyectos estratégicos en prácticamente todos los sectores contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México requiere el funcionamiento sinérgico de estos tres sectores, y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México tenemos clara conciencia de que debemos fomentar dicha sinergia.

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

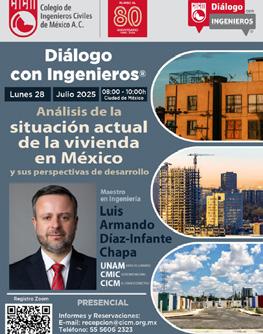

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Mauricio

Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

GUILLERMO ALBERTO LASTRA ORTIZ

Ingeniero petrolero con maestría en Gestión de la Industria Petrolera. Con 10 años de experiencia en la administración de proyectos petroleros.

NORA HILDA GÓMEZ FLORES

Ingeniera en Geociencias con 15 años de experiencia en la documentación y evaluación de prospectos como intérprete sísmico.

EULALIO SÁNCHEZ VALERO

Ingeniero en Mecatrónica con maestría en Energías Renovables. Con 20 años de experiencia en refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos.

nueva oportunidad en el camino a la transición energética en México

El propósito de este trabajo es dar a conocer qué es el hidrógeno geológico, su origen y los procesos naturales que dan lugar a su generación, así como sus principales ocurrencias y distribución en escala mundial. Se destaca la importancia de explorar este recurso en el subsuelo de México, con el fin de abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria energética del país.

El uso del hidrógeno geológico representa un desafío considerable para los ingenieros civiles, pues han de superarse complejidades en la creación de infraestructura segura para su extracción, procesamiento y transporte, incluyendo tuberías y sistemas de almacenamiento domésticos e industriales, además de la exigencia de soluciones innovadoras para gestionar la alta inflamabilidad del gas.

El reducido tamaño de la molécula del hidrógeno facilita la difusión a través de materiales que serían impermeables a otros gases, lo que puede llevar a la fragilización de los metales de las tuberías y los sistemas de almacenamiento, un fenómeno conocido como “fragilización por hidrógeno”, y por ello se requiere el uso de aleaciones especiales y recubrimientos protectores.

Demanda energética y producción de hidrógeno

Debido a la creciente demanda energética y al impacto ambiental asociado, se ha tenido la necesidad de buscar fuentes de energía distintas a los hidrocarburos, por lo que el hidrógeno se ha posicionado como opción potencial. Aunque la tecnología para producir hidrógeno ha avanzado, su obtención en escala industrial presenta desafíos significativos. La producción predominante, conocida como hidrógeno gris, se basa en combustibles fósiles, lo que implica la liberación de gases de efecto invernadero que agudizan el calentamiento global. Las alternativas más limpias, como el hidrógeno azul (que captura el carbono emitido) y el hidrógeno verde (generado con energías renovables), enfrentan principalmente barreras de costo, disponibilidad de agua y el alto consumo energético.

Existe otro tipo de hidrógeno, inexplorado hasta hace poco: el hidrógeno geológico, también llamado hidrógeno natural, blanco o dorado, que se forma y acumula de manera natural en el interior de la Tierra y actúa como una fuente de energía primaria y prometedora en la transición energética global, lo cual representa un cambio de paradigma en el futuro de las energías limpias.

El hidrógeno geológico se forma en el subsuelo a través de procesos naturales y su generación no requiere intervención humana: existe de manera natural en diversas regiones del mundo y se han identificado numerosas acumulaciones en el subsuelo.

Características del hidrógeno

El hidrógeno es el elemento químico más simple y ligero de la tabla periódica, y el más abundante del universo. Está presente en cantidades mínimas en la atmósfera terrestre, ya que tiende a escapar debido a su baja densidad. El hidrógeno tiene una densidad energética gravimétrica excepcional, lo que lo convierte en un combustible altamente eficiente. Generalmente se encuentra combinado con el oxígeno en el agua y con carbón en los hidrocarburos; se caracteriza por ser incoloro, inodoro y muy inflamable. Además, se considera un recurso potencialmente renovable, ya que los procesos que lo generan pueden mantenerse activos por miles o millones de años.

Descubrimientos de hidrógeno natural

La primera discusión científica data de 1888, cuando se identificaron filtraciones de hidrógeno por las grietas de una mina de carbón en Ucrania. A finales del siglo XX y principios del XXI se descubrieron fluidos hidrotermales ricos en hidrógeno en la región de las Azores, en la Cordillera Atlántica, lo que evidenció la presencia de hidrógeno en sistemas geotérmicos oceánicos. En la expedición al Atlántico, en el sitio Lost City se detectaron white smokers (fumarolas hidrotermales) con salmueras que contienen hasta un 70% de hidrógeno.

Fue recientemente que el interés por este gas creció, impulsado por descubrimientos clave como el caso de Bourakébougou, en Mali (figura 1): en 1987 se perforó un pozo somero en búsqueda de agua; los perforadores encontraron que salía “viento” del agujero del pozo y al asomarse, mientras uno de ellos fumaba un cigarrillo, se produjo una explosión debido a la emisión de gas. En 2012 se descubrió que dicho gas estaba compuesto por

El hidrógeno geológico:una nueva oportunidad en el camino a la transición energética en México

concentraciones de hidrógeno cercanas a 98%, con lo cual se confirmó la presencia de un importante yacimiento de hidrógeno en rocas sedimentarias de dolomías karstificadas y areniscas, único en explotación comercial con una producción anual de 5 toneladas, por lo que desde entonces la comunidad ha estado explotando hidrógeno natural para generar electricidad.

A partir de entonces cambió la percepción para la búsqueda de este recurso. En 2014 se identificaron nuevas emanaciones en Estados Unidos y en 2019 se perforó el primer pozo de hidrógeno en Nebraska (Hoarty NE3). En los últimos cinco años se identificaron emanaciones superficiales en Brasil, y en el sur de Australia se detectaron altas concentraciones de hidrógeno (hasta 86%).

De igual manera se han reportado concentraciones de hidrógeno en pozos perforados para aceite y gas en Kansas, EUA; en Saskatchewan, Canadá; en la cuenca de Llanos, en Colombia, y en Monzón, España, este último con una estimación de producción de 250,000 toneladas anuales de hidrógeno. Se iniciaban así diversos proyectos piloto de hidrógeno geológico en el mundo. En la región de Lorena, en Francia, se efectuó un descubrimiento inicial en mayo de 2023 en el que se estimaron 46 millones de toneladas con concentraciones de 90%; recientemente, en marzo de 2025, se dio un segundo hallazgo en el que se estimaron 92 millones de toneladas con un valor de 92,000 millones de dólares. Se situó así Francia como un líder en la exploración de este recurso.

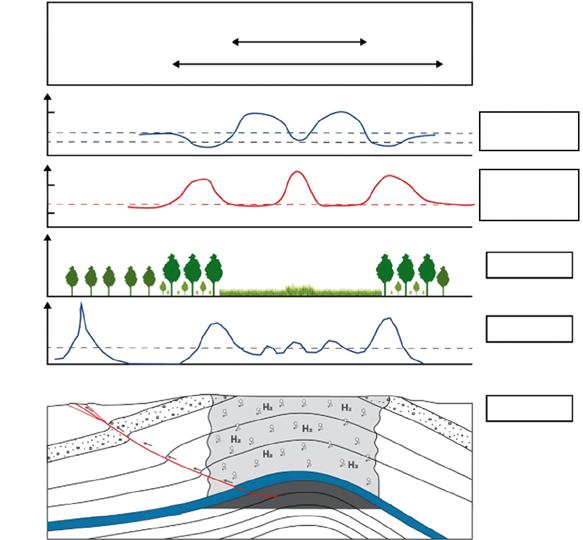

Los “círculos de hadas”

El hidrógeno geológico puede manifestarse en la superficie a través de ciertos indicadores, como los denominados “círculos de hadas” (figura 2), estructuras circulares que son depresiones ligeras, carentes de vegetación en el centro y con vegetación hacia los bordes; se han encontrado en diversas regiones en todo el mundo: al sureste de Moscú, en Rusia; en Namibia, África; en la cuenca de Perth, en Australia; en Minas Gerais, Brasil, y en Carolina del Norte, EUA, donde se les ha llamado “bahías de Carolina”.

Figura 2. Evidencias de “círculos de hadas” en Mali, Rusia, Australia y Estados Unidos.

En algunos casos se han realizado mediciones superficiales de las emanaciones a través del monitoreo con sensores, y se ha encontrado que las emanaciones son variables en tiempo y en espacio: se presentan mayores concentraciones hacia zonas asociadas a fallas, y menores concentraciones hacia el centro de la estructura (figura 3).

Estos círculos pueden ser causados por la migración vertical del hidrógeno hacia la superficie, que altera las condiciones del suelo y afecta el crecimiento de la vegetación, con lo que se hace posible reconocer filtraciones de hidrógeno y delimitar zonas potencialmente ricas en hidrógeno. El entendimiento de la ubicación de estas emanaciones en el contexto geológico es sumamente importante para ayudar a determinar áreas prospectivas y facilitar las campañas de exploración.

¿Cómo se origina el hidrógeno geológico?

El hidrógeno geológico puede generarse a través de diversos procesos. Los principales son:

1. Serpentinización: es la oxidación de minerales ferrosos (olivino y piroxeno), cuando rocas ultramáficas ricas en hierro reaccionan con agua, se oxidan y liberan hidrógeno. Este proceso ocurre en rangos de temperaturas de 200 a 320 °C, y actualmente se considera la mayor fuente de hidrógeno natural en el subsuelo.

2. Radiólisis: es la descomposición del agua en hidrógeno por la radiación de elementos radiactivos presentes en rocas marinas (uranio, torio y potasio). Se descompone el enlace hidrógeno-oxígeno y se forma hidrógeno. Este proceso ocurre de manera lenta, por lo que es más probable que las rocas antiguas generen hidrógeno.

3. Desgasificación del manto: el manto profundo y el núcleo contienen hidrógeno primordial, generado durante la formación del núcleo de la Tierra, que pue-

Zona de emisión de H2

Hueco en la zona de vegetación

Anillo externo de vegetación más densa Índices de vegetación

0.2

0.0

Valor de fondo

0.30

0.15

Valor de fondo

Vegetación regular

Vegetación rica (ppm)

Promedio de un par de días

100 0

Microfiltración

Vegetación baja

Valores de alta variabilidad

Microfiltración

de generación de gas seco, la descomposición de materia orgánica puede generar hidrógeno.

Diferencia normalizada de áreas construidas

Índice de vegetación utilizado en teledetección

Vegetación

H2 en el suelo

Sección transversal

5. Otras reacciones minerales en el manto y la corteza profunda: procesos con o sin la presencia de agua que también pueden liberar pequeñas cantidades de hidrógeno.

Ambientes geológicos favorables para la formación de hidrógeno natural

Se han identificado distintos ambientes geológicos específicos donde confluyen las condiciones necesarias para la generación y migración de este gas. En general, está distribuido en:

• Zonas de extensión o rift, en las que el ascenso del manto y la interacción de las rocas ultramáficas con el agua pueden causar la serpentinización; algunos ejemplos incluyen regiones como la dorsal oceánica del Atlántico medio, Islandia y el rift de África.

• Zonas de convergencia asociadas a ofiolitas, que son fragmentos del manto superior y la corteza oceánica, que han sido obducidas o levantadas durante la convergencia de placas. Estas rocas ricas en hierro y magnesio reaccionan con el agua y favorecen la serpentinización. Se han identificado en países como Omán, Filipinas y Nueva Caledonia.

de liberarse durante la desgasificación del magma mientras ocurre vulcanismo o por fracturas profundas en la corteza.

4. Craqueo térmico de materia orgánica e hidrocarburos: en ambientes carentes de oxígeno, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, pasada la ventana

• Cuencas intracratónicas estables, compuestas principalmente por rocas ígneas y metamórficas precámbricas, graníticas y cinturones de rocas verdes (greenstone belts), donde pueden ocurrir procesos como la radiólisis y reacciones entre minerales ferrosos y agua. Algunos casos representativos incluyen los de Mali, Rusia, Australia y Kansas, EUA.

• Cuencas petroleras y yacimientos de carbón, donde existe acumulación de sedimentos ricos en materia

0-20 Ma 20-65 Ma >65 Ma

Provincia geológica

Escudo

Plataforma

Orógeno

Cuenca

Provincia ígnea

Ubicación de fluidos portadores de H2 y supuestos fluidos abióticos que contienen hidrocarburos

Fondo marítimo (respiradores hidrotermales)

Ofiolita (filtraciones, manantiales hiperalcalinos)

Escudo precámbrico o cuenca intracratónica

Depósito de uranio (inclusiones fluidas, captación de arcilla)

Corteza extendida

Granito peralcalino (inclusiones fluidas, fracturas)

Almacenamiento subterráneo (cavernas de sal, acuíferos)

Figura 4. Distribución de hidrógeno en distintos ambientes geológico-tectónicos.

Fuente: Truche et al., 2020.

orgánica y se puede generar hidrógeno por la descomposición térmica de la materia orgánica.

Las ocurrencias están relacionadas con factores clave como la presencia de agua, indispensable para permitir las reacciones geoquímicas; la presencia de fallas profundas que permitan la migración desde la corteza o zonas profundas hacia la superficie o trampas geológicas; una roca sello que evite la fuga del gas y permita su acumulación.

De manera análoga al sistema petrolero, el sistema de hidrógeno requiere la combinación de ciertos elementos y procesos para su generación (figura 5).

Algunos investigadores consideran que en el caso del hidrógeno no es necesaria una trampa, ya que la carga del reservorio podría ser a tiempo actual.

Prospectividad de hidrógeno geológico en México

El hidrógeno geológico aún no ha sido explorado en nuestro país; sin embargo, en el contexto geológico, México tiene condiciones favorables para la generación de hidrógeno natural. Algunos elementos presentes que lo hacen prospectivo son:

• Complejos ofiolíticos y rocas ultramáficas en la superficie y el subsuelo compuestas por rocas enriquecidas en hierro.

• Zonas de rifts donde las rocas del manto han ascendido debido a la extensión y adelgazamiento de la litósfera.

• Los cratones antiguos de Norteamérica en el norte y Oaxaquia en el sur del país.

• Rocas graníticas en la superficie y el subsuelo enriquecidas en elementos radiactivos.

• Zonas de fallamiento profundo que permiten la migración desde fuentes profundas.

Adicionalmente, se han identificado por medio de imágenes satelitales rasgos posiblemente asociados a “círculos de hadas” en diversas regiones del país que podrían estar vinculados a filtraciones de hidrógeno (figura 6).

Principales retos y oportunidades

En México se consumen aproximadamente 220,000 toneladas de hidrógeno al año. El 98% de esta demanda se destina a procesos de refinación y producción de amoniaco. Este hidrógeno se produce a partir del reformado de nafta y gas natural, lo que resulta en una huella de carbono considerable, por lo que el hidrógeno geológico se presenta como una oportunidad que –si bien enfrenta retos técnicos, regulatorios y estratégicos– ofrece una oportunidad para diversificar la industria energética e impulsar el desarrollo sustentable.

Los vehículos de hidrógeno se han presentado como alternativa clave para descarbonizar el transporte, especialmente en flotas que necesitan gran autonomía y recargas rápidas. Estos vehículos usan pilas de com-

bustible para generar electricidad, y emiten solo agua. Sin embargo, su expansión se ve limitada por la escasa infraestructura de recarga, los altos costos iniciales y la necesidad de una producción a gran escala de hidrógeno limpio. Pese a estos retos, la creciente presión por la sostenibilidad podría impulsar su desarrollo, y consolidarlos como una pieza fundamental para la movilidad futura.

Los principales retos técnicos y de exploración consisten en localizar dónde existen las acumulaciones lo suficientemente grandes para permitir su extracción y que sean económicamente viables. A diferencia del sistema petrolero, el sistema de hidrógeno ha sido poco explorado, por lo que se requiere definir la metodología y el flujo de trabajo para la exploración del hidrógeno natural, desde la caracterización a escala regional hasta la perforación de pozos exploratorios.

Durante la etapa de exploración del hidrógeno geológico, la ingeniería civil es esencial para establecer los fundamentos físicos de cualquier operación. Los expertos en ingeniería civil llevan a cabo investigaciones geotécnicas detalladas para evaluar la estabilidad del suelo y la mecánica de rocas, en aras de garantizar la seguridad de los lugares de perforación. Además, planifican y supervisan la edificación de toda la infraestructura de apoyo requerida en lugares frecuentemente alejados –vías de acceso, plataformas para maquinaria pesada y sistemas de administración de agua–; con ello avalan que las operaciones sean factibles, seguras y respetuosas con el medio ambiente desde el comienzo. Si bien existen las condiciones geológicas propicias para que ocurra la generación de hidrógeno, en México aún no se cuenta con un marco regulatorio y técnico específico para llevar a cabo la exploración de hidrógeno natural, lo cual representa tanto un reto como una oportunidad para el desarrollo de este recurso.

Para el transporte del hidrógeno desde los puntos de extracción hasta los centros de consumo, la ingeniería civil lidera el diseño y la construcción de la infraestructura de conexión. Su principal tarea es el desarrollo de gasoductos, lo que implica seleccionar materiales resistentes a la fragilización por hidrógeno, trazar rutas seguras y eficientes y calcular las especificaciones estructurales de las tuberías. Asimismo, trabajan en la adaptación de las redes de gas natural existentes y en el diseño de la infraestructura portuaria y terrestre necesaria para el transporte de hidrógeno en estado líquido, con objeto de superar los complejos desafíos logísticos y de seguridad. En última instancia, respecto al almacenamiento, la ingeniería civil puede ofrecer soluciones para almacenar grandes cantidades de hidrógeno de manera segura y eficaz, aspecto crucial para equilibrar la oferta y la demanda. Esta disciplina es un pilar en la planificación y edificación de infraestructuras de almacenamiento subterráneo, como la formación de cavidades en domos salinos a través de lixiviación regulada o la modificación de depósitos de gas saturados para almacenar hidrógeEl

El hidrógeno geológico:una nueva oportunidad en el camino a la transición energética en México

Sistema del hidrógeno Sistema del petróleo Cuenca Requiere flujo de agua H2 Mayor difusión

Sótano

200 ºC

Ventana de H2 de alta temperatura

320 ºC La fuente es extracuenca P

Generación y atrapamiento sobre miles de años

Menor difusión SR CH4

Generación y atrapamiento sobre millones de años

La fuente es parte de la cuenca

Ventana de gas termogénico

150 ºC

250 ºC

hadas” en el norte del país.

transporte.

no. De igual manera, se encargan de las cimentaciones y estructuras de los tanques de almacenamiento en superficie, ya sea para hidrógeno comprimido o líquido, con lo cual garantizan su integridad estructural y su contención segura a largo plazo.

El espectro de posibilidades es amplio, ya que se trata de una fuente de energía limpia, abundante y potencialmente económica con respecto a otros tipos de hidrógeno, que podría complementar otras formas de

energía renovable y fomentar el desarrollo económico del país.

Conclusiones

El hidrógeno geológico es una fuente de energía limpia que actualmente tiene un extenso uso como insumo para procesos industriales con un enorme potencial para contribuir a la transformación energética. Aunque su estudio y explotación se encuentran en etapas tempranas, cada vez es mayor el interés tanto de científicos como de empresas en el mundo que buscan explotar comercialmente este recurso. Su amplia distribución geológica, su origen natural y su bajo impacto ambiental lo convierten en una alternativa estratégica y sostenible para lograr la descarbonización y fortalecer la soberanía energética del país.

Es importante que se desarrolle la infraestructura civil e industrial para el proceso y la distribución de energéticos como el hidrógeno geológico, ya que presenta mayores retos tanto en la seguridad como en el manejo hacia el usuario final.

México se encuentra ubicado en un contexto geológico favorable, donde existen condiciones propicias para que ocurra la generación de hidrógeno natural. Esto abre la oportunidad para que el país se convierta en líder en la exploración y aprovechamiento de este recurso. Sin embargo, será necesario fomentar la investigación científica, desarrollar tecnologías de exploración y extracción, así como crear un marco regulatorio sobre su exploración, extracción y producción.

Por ello, para estar preparados, es fundamental adoptar un enfoque proactivo en la ingeniería civil. Esto implica impulsar programas de especialización técnica para ingenieros civiles en áreas críticas como la geotecnia para almacenamientos subterráneos, la ciencia de materiales para combatir la fragilización por hidrógeno en ductos y tanques, y el diseño estructural de cimentaciones para plantas criogénicas. En tal contexto es crucial fomentar alianzas para investigar y validar materiales y técnicas constructivas adaptadas a las condiciones de México, incluyendo la evaluación estructural de la red de gasoductos existente para su posible reconversión

Referencias

Hand, E. (2023). Hidden hydrogen. Science 379 (6633).

Hart, M. (2022). The future’s white: Exploring the hydrogen spectrum. Disponible en: https://www.beam.earth/wp-content/uploads/2022/07/TheFuture%C2%B4s-White-blog.pdf

Jackson, O., et al. (2024) Natural hydrogen: sources, systems and exploration plays. Geoenergy 2.

Moretti, I., et al. (2022) Natural hydrogen emanations in Namibia: Field acquisition and vegetation indexes from multispectral satellite image analysis. International Journal of Hydrogen Energy 47(38).

Truche, L., et al. (2022). The quest for native hydrogen: new directions for exploration. Géologues géosciences et société 213: 68-73.

Wang, L., et al. (2023). The origin and occurrence of natural hydrogen. Energies 16(5): 2400.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

FRANCISCO JAVIER

MORENO

FIERROS

Ingeniero civil. Director general en Alta Tecnología en Ingeniería de Pavimentos. Vicepresidente técnico en la Asociación Mexicana del Asfalto. Miembro del Comité Técnico de Infraestructura del Transporte del CICM.

La sostenibilidad de los pavimentos significa mucho más que minimizar los impactos ambientales durante su construcción, operación y conservación. Implica además una transformación en la forma en que se conciben y gestionan los recursos. En este contexto, la economía circular ofrece un enfoque integral que promueve la reducción en el consumo de recursos vírgenes, la prolongación de la vida útil de los materiales utilizados y la disminución de residuos, a través de estrategias como el rediseño, el reciclaje, la recuperación y la renovación de pavimentos. Este modelo permite optimizar recursos y reducir costos; contribuye también a preservar los ecosistemas y avanzar hacia una infraestructura de transporte más responsable con el medio ambiente.

En 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como un vehículo para abordar la preocupación emergente sobre los problemas ambientales y su nexo con los problemas de desarrollo económico y social, en respuesta a la percepción de que estos tres conceptos estaban interrelacionados y que era necesario adoptar un enfoque integrado para enfrentarlos. La comisión fue presidida por Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Los resultados se dieron a conocer en 1987 en un documento denominado “Nuestro futuro común”, también conocido como Informe Brundtland. El documento advierte a la humanidad sobre la necesidad de evitar caer en una degradación ambiental inaceptable, ya que esto traería como consecuencia el sufrimiento de la humanidad. De esta forma, buscaba generar conciencia global y motivar tanto a los gobiernos como al sector privado y a la sociedad civil a tomar medidas para proteger el medio ambiente en todos los niveles. La comisión propuso desarrollar estrategias para un desarrollo sostenible, es decir, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. El informe impulsó un cambio en la percepción del desarrollo social y el crecimiento económico, destacando que estos deben ir de la mano con la conservación ambiental. De aquí parte el concepto que afirma que la

sostenibilidad se basa en tres pilares fundamentales: el ambiental, para proteger, conservar y restituir los ecosistemas, reducir el impacto ambiental de las actividades humanas y promover el uso responsable de los recursos naturales; el social, para mejorar la calidad de vida de las personas, promover la equidad intergeneracional, la justicia social y el respeto a los derechos humanos; y el económico, para crear y mantener un sistema económico viable a largo plazo promoviendo el crecimiento y el uso eficiente de los recursos, así como generar empleo y riqueza sin comprometer el medio ambiente ni la equidad social. Cada uno de estos pilares es esencial para lograr un desarrollo sostenible, y deben integrarse de manera equilibrada para asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Sostenibilidad de los pavimentos

La sostenibilidad, entendida desde su primera definición en el Informe Brundtland, se convierte en una necesidad más que en algo opcional. En lo referente a pavimentos, se debe asumir un papel activo en cada etapa de su cadena de valor para hacer frente a los retos ambientales y sociales actuales. Esto implica adoptar prácticas sostenibles que garanticen su viabilidad a largo plazo, enfocándose especialmente en la reducción de emisiones de CO2 y otros contaminantes, así como en el uso responsable de los recursos naturales.

Producción de materiales

Mantenimiento y conservación

Diseño del pavimento

Construcción

Una forma efectiva de avanzar en este camino es mediante la incorporación de tecnologías de menor impacto ambiental, como las mezclas tibias, el asfalto espumado y las emulsiones asfálticas. Además, es fundamental fomentar el reciclaje de materiales, el aprovechamiento de subproductos industriales y el uso de residuos de otras industrias. Estas acciones ayudan a disminuir la extracción de recursos no renovables y a reducir la cantidad de desechos enviados a vertederos, con lo que se promueve un modelo de economía circular que contribuye a un desarrollo verdaderamente sostenible. La sostenibilidad de los pavimentos implica también diseñar y construir estructuras más duraderas y resistentes, para disminuir la necesidad de reparaciones frecuentes, lo que reduce el consumo de recursos a lo largo del tiempo y contribuye a minimizar el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida del pavimento.

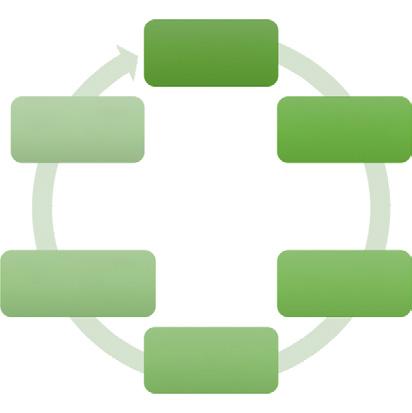

Ciclo de vida de los pavimentos

Para comprender mejor las facetas de la sostenibilidad del pavimento, es esencial considerar su ciclo de vida, el cual abarca diferentes etapas desde la obtención de materiales hasta su disposición final. Comprender este ciclo permite identificar oportunidades para optimizar recursos, reducir impactos ambientales y mejorar la eficiencia en cada fase (figura 1):

1. Producción de materiales. Incluye la extracción, procesamiento y fabricación de agregados, asfaltos y ligantes; es una fase con alto consumo energético y generación de emisiones.

2. Diseño del pavimento. Las decisiones tomadas en esta fase –como el tipo de estructura, espesores y materiales seleccionados– determinan el desempeño del pavimento y su impacto a lo largo del tiempo.

3. Construcción. Comprende el transporte de materiales y su colocación mediante equipos especializados; esta fase también implica consumo de energía,

generación de emisiones y afectaciones temporales al entorno.

4. Etapa de uso. Corresponde al periodo en que el pavimento está en operación, soportando el tránsito vehicular; durante esta etapa se generan impactos como el consumo energético del tránsito y emisiones de CO2.

5. Mantenimiento y conservación. Incluye todas las intervenciones necesarias para mantener la funcionalidad y seguridad del pavimento, como bacheo, reencarpetado o rehabilitación; un adecuado mantenimiento extiende la vida útil y reduce impactos acumulados.

6. Fin de vida útil. Es la fase final del ciclo, cuando el pavimento ha alcanzado su límite funcional; se realizan actividades de demolición, reciclaje o disposición final de los materiales, lo que puede generar impactos, pero también oportunidades de recuperación y reutilización de recursos.

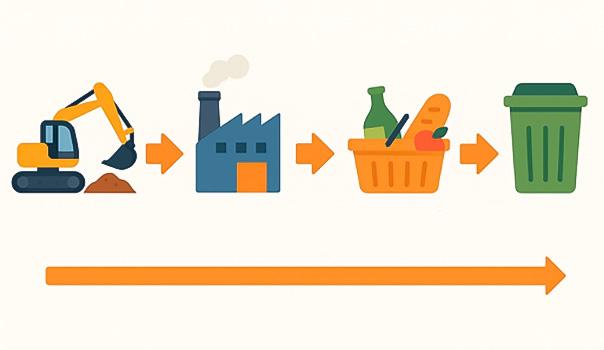

Modelos de economía lineal y circular

El modelo de economía lineal es un sistema tradicional de producción y consumo basado en una secuencia simple y directa: extraer producir consumir desechar (figura 2).

Este modelo ha sido dominante durante el último siglo, pero está siendo cuestionado debido a su impacto ambiental, su ineficiencia de recursos y la afectación al clima.

En el contexto de los pavimentos, el modelo de economía lineal se refleja en prácticas como:

• Extracción de materiales vírgenes. Agregados pétreos, ligantes asfálticos y otros insumos.

• Diseño y construcción desechables. Sin planear su mantenimiento o reciclaje, y con estructuras que no facilitan la recuperación de materiales al final de su vida útil.

• Uso sin retroalimentación. No se incorporan mejoras que permitan aumentar la eficiencia del pavimento o reducir impactos.

• Mantenimiento reactivo y limitado. Las intervenciones se hacen cuando el deterioro ya es severo, sin estrategias de conservación preventiva o de prolongación de vida útil.

La sostenibilidad de los pavimentos a través de un modelo de economía circular

• Disposición final de residuos. Demolición (fresado) del pavimento al final de su vida y envío a bancos de desperdicio o vertederos, sin procesos de reciclaje o reaprovechamiento.

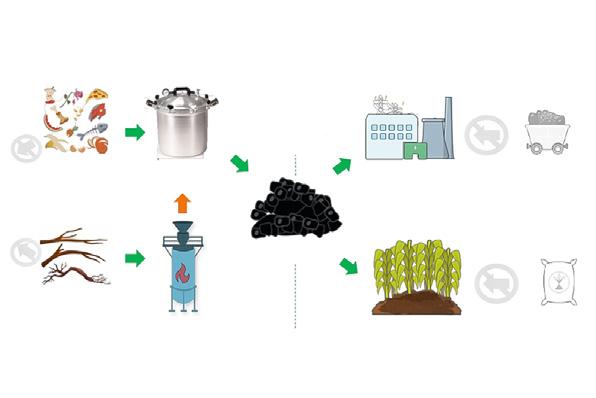

La economía lineal aplicada a los pavimentos ha contribuido al agotamiento de recursos, la generación excesiva de residuos y un impacto ambiental significativo. Por ello, es necesario transitar hacia un modelo más sostenible: la economía circular. Este concepto económico se interrelaciona con la sostenibilidad, y su objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible para reducir la generación de residuos (figura 3).

La economía circular representa un cambio en la forma en que se diseña, construye, opera y gestiona la infraestructura. A diferencia del modelo lineal, este enfoque promueve la reutilización, el reciclaje, la recuperación y la regeneración de materiales, lo que reduce la dependencia de recursos vírgenes. A través del rediseño de soluciones constructivas y técnicas de mantenimiento, la economía circular busca mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible.

Aplicar los principios de la economía circular en el ámbito de los pavimentos implica reducir la extracción de recursos naturales, priorizando el uso de materiales reciclados, subproductos industriales y tecnologías de menor impacto; rediseñar los pavimentos para facilitar su mantenimiento, reciclaje y reutilización futura; reciclar materiales provenientes de pavimentos existentes (pavimento asfáltico recuperado o RAP) para fabricar nuevas mezclas asfálticas; renovar los pavimentos existentes para extender su vida útil; preservar y restituir los eco -

sistemas circundantes afectados por la infraestructura, y reducir los impactos económicos, sociales y ambientales asociados con la construcción y mantenimiento vial.

Técnicas de reciclaje de pavimentos en frío Las técnicas de reciclaje en frío consisten en reutilizar los materiales existentes de la estructura de pavimento (carpeta asfáltica y parte de la base) mediante procesos mecánicos en frío, en sitio o en planta, y estabilizarlos con ligantes como emulsión asfáltica, asfalto espumado, cemento Pórtland o cal. El resultado es una nueva base estabilizada que incrementa el valor estructural original y reduce significativamente el uso de materiales vírgenes. En tal contexto, en la figura 4 es posible ubicar a los materiales reciclados en el espectro de desempeño esperado. En este diagrama se muestra la forma en que los diferentes tipos de materiales varían en función de dos criterios clave: su resistencia a la deformación permanente (eje vertical) y su resistencia a la humedad y flexibilidad (eje horizontal).

Los materiales estabilizados con asfalto espumado o con emulsión se posicionan en una zona intermedia del gráfico, al combinar buena resistencia estructural con cierta flexibilidad. Esto los distingue de los materiales no tratados, que son más deformables y sensibles a la humedad, y de los materiales altamente cementados (como concretos magros), que, aunque muy rígidos, pueden resultar frágiles ante esfuerzos repetidos. También se muestra que las mezclas asfálticas en caliente presentan un comportamiento viscoelástico, dependiente de la temperatura y el tiempo, por lo que se ubican más a la derecha del diagrama.

Este esquema permite entender mejor la transición en el comportamiento mecánico de los distintos tipos de materiales utilizados en pavimentos, destacando dos técnicas: el uso de emulsión asfáltica y el uso de asfalto espumado.

Por naturaleza, el asfalto es un material altamente viscoso que no puede manipularse a temperatura ambiente; para facilitar su trabajabilidad, es necesario reducir su viscosidad, y esto se logra de tres maneras:

• Incrementando su temperatura, como en las mezclas asfálticas en caliente

• Emulsificación con agua (emulsión asfáltica)

• Creando asfalto espumado de baja viscosidad temporal

La emulsión asfáltica consiste en una mezcla de asfalto, agua y un agente emulsificante, que permite aplicar el ligante en frío sobre materiales reciclados o nuevos. Al evaporarse el agua, el asfalto se deposita en el material tratado y crea una unión adecuada. Esta técnica es ideal para procesos de reciclaje en sitio, con ventajas en eficiencia energética y reducción de emisiones.

El asfalto espumado es una tecnología que permite mezclar el asfalto con materiales fríos, creando una espuma altamente expansiva. A diferencia de las mezclas

Comportamiento de materiales para pavimento

Mayor resistencia a la deformación permanente (reducción de flexibilidad)

Comportamiento dependiente del esfuerzo

Comportamiento rígido y frágil

Material fuertemente cementado (concreto magro)

Material ligeramente cementado (BEC*, BTC**)

Material no ligado (grava triturada y agregados de alta calidad)

Grava natural de calidad moderada

Grava natural de baja calidad

Contenido de asfalto

Liga continua

Contenido de cemento

Materiales estabilizados con asfalto espumado o con emulsión

No hay liga

Mezclas asfálticas en caliente (HMA): carpetas asfálticas, bases asfálticas

Liga discontinua

Comportamiento viscoelástico dependiente del tiempo y la temperatura

*base estabilizada con cemento; **base tratada con cemento

4. Comportamiento de materiales usados en pavimentos reciclados.

en caliente, donde el asfalto forma una película continua que recubre todos los agregados, el asfalto espumado se distribuye principalmente entre la fracción fina del agregado. Al compactarse, estos finos recubiertos con asfalto se comprimen contra las partículas gruesas y generan un sistema de ligadura discontinua, pero con suficiente cohesión estructural para soportar las cargas del tránsito, con un comportamiento que le confiere una combinación deseable de flexibilidad, resistencia estructural y durabilidad. Esta tecnología permite aprovechar materiales existentes en el sitio, con lo que se reduce significativamente la extracción de nuevos recursos y se disminuye la huella de carbono del proyecto.

Uso de pavimento asfáltico recuperado en mezclas asfálticas en caliente

Para utilizar pavimento asfáltico recuperado en mezclas asfálticas en caliente se deben conocer variables críticas, como el grado de envejecimiento del ligante recuperado, la compatibilidad del RAP con los agregados y asfaltos vírgenes, la necesidad de usar aditivos rejuvenecedores, así como el control de la granulometría y contenido de asfalto. Actualmente, la Asociación Mexicana del Asfalto trabaja en la elaboración de un protocolo técnico para el diseño de mezclas asfálticas densas en caliente empleando RAP, con porcentajes de incorporación de hasta un 35%. Este documento busca brindar recomendaciones claras sobre estos aspectos clave, en tanto se emiten disposiciones normativas en este sentido.

Simbiosis industrial

La simbiosis industrial es un enfoque que promueve la cooperación entre diferentes industrias con el objetivo de reutilizar los residuos generados por una como materia prima en otra, con lo que se genera valor compartido que reduce el impacto ambiental. Un ejemplo es el uso de escoria de horno eléctrico, un subproducto de la industria siderúrgica, como agregado pétreo para su incorporación en carpetas y capas

de rodadura de carreteras. Su uso evita el confinamiento de este tipo de residuos industriales, además de ofrecer propiedades técnicas adecuadas para ciertas aplicaciones en pavimentos. En México se han llevado a cabo aplicaciones en tratamientos superficiales como capas de rodadura, y en otros países se ha utilizado estabilizándolo con asfalto espumado en bases de pavimentos. Otro caso es la incorporación de polvo de neumático en las mezclas asfálticas. Este material, proveniente del triturado de llantas fuera de uso, mejora ciertas propiedades del pavimento, como la resistencia al agrietamiento y la durabilidad, además de contribuir significativamente a la reducción de residuos altamente contaminantes.

Conclusiones

En México contamos con el conocimiento técnico, los equipos y las tecnologías necesarias para recuperar, regenerar y reutilizar pavimentos que han llegado al final de su vida útil, en línea con los principios de la economía circular. Para que esta visión se consolide, es fundamental avanzar hacia un marco normativo robusto, de cumplimiento obligatorio y que establezca disposiciones claras orientadas a integrar criterios de sostenibilidad en los proyectos carreteros.

Se requieren normas que impulsen la estandarización de procesos de reciclaje, que aseguren su calidad y efectividad, y que promuevan la adopción planificada de estas soluciones en todas las etapas del ciclo de vida de los pavimentos.

Para lograr todo ello se requiere un esfuerzo conjunto y decidido. Autoridades gubernamentales, centros de investigación, empresas especializadas y asociaciones civiles debemos trabajar en alianza para que estas prácticas sostenibles dejen de ser una opción y se conviertan en el nuevo estándar de nuestra infraestructura de transporte

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

LUIS MONTAÑEZ CARTAXO Director técnico del 33 CNIC.

Todos los temas que serán tratados en el próximo 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil son igualmente importantes. Uno de ellos es el relativo a la sostenibilidad de la infraestructura. La pregunta por abordar es: ¿Qué significa esto? Parece ser que cada persona tiene su propia idea de lo que entrañan los términos sostenibilidad, desarrollo sostenible o sustentable (que son adjetivos sinónimos), infraestructura sostenible, etc. Por eso es tan importante establecer una terminología común y única. La infraestructura sostenible se refiere a proyectos de infraestructura diseñados y desarrollados considerando beneficios económicos, sociales y ambientales a largo plazo. Se centra en minimizar el impacto ambiental, promover la equidad social y contribuir al desarrollo económico a largo plazo. Esto incluye garantizar la resiliencia de la infraestructura al cambio climático y otras perturbaciones. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la infraestructura sostenible se refiere a “aquellos proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y al fin de vida removidos en forma tal que se asegure la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la resiliencia climática) e institucional, durante el ciclo de vida completo del proyecto”. De manera similar, el Plan de Acción de Infraestructura Sostenible del Banco Mundial identifica la sostenibilidad económica y financiera, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental como elementos claves de la infraestructura sostenible –con una buena gobernanza como elemento subyacente–. También, según el BID, en lo relativo a la sostenibilidad económica y financiera, la infraestructura es económicamente sostenible si genera un retorno económico positivo neto, considerando todos los beneficios y costos durante todo el ciclo de vida del proyecto, incluyendo las externalidades y efectos indirectos positivos y negativos. Además, la infraestructura debe generar una tasa de retorno adecuada y ajustada al riesgo para los inversionistas del proyecto.

La infraestructura sostenible preserva, restaura y se integra con el ambiente natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. Apoya el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, incluyendo la energía, el agua y los materiales. También limita todos los tipos de contaminación durante todo el ciclo de vida del proyecto y contribuye a una economía baja en carbono, resiliente al cambio climático y eficiente con sus recursos.

La infraestructura sostenible es inclusiva, debería tener el apoyo general de las comunidades afectadas –sirve a

todas las partes interesadas, incluyendo a las poblaciones pobres– y contribuye a mejorar el modo de vida y el bienestar social durante todo el ciclo de vida del proyecto. Los proyectos deben ser construidos de acuerdo con estándares de buenas prácticas laborales, de salud y de seguridad. Los beneficios generados por los servicios prestados por infraestructura sostenible deberían ser compartidos en forma equitativa y transparente. Institucionalmente, la infraestructura sostenible está alineada con los compromisos nacionales e internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, y está basada en sistemas transparentes y consistentes de gobernanza durante el ciclo de vida del proyecto. El desarrollo de capacidades locales –incluyendo mecanismos de transferencia de conocimientos, promoción de una mentalidad innovadora y la gerencia de proyectos– es crítico para aumentar la sostenibilidad y promover el cambio sistémico. Pensar en el diseño sostenible implica plantearse las preguntas adecuadas en el momento oportuno. El profesor Richard Fenner, experto en diseño de infraestructuras sostenibles, ha elaborado una lista básica de las preguntas que deben formularse:

• ¿Cómo ha demostrado el proceso de ingeniería respeto por las personas y el medio ambiente?

• ¿Se ha examinado una amplia gama de opciones? ¿Se han documentado y, de ser así, cómo?

• ¿Cómo se garantiza una selección cuidadosa e informada de materiales y se evita el exceso de especificaciones?

• ¿Cómo genera el proyecto beneficios más amplios para el bienestar social, sin limitarse a objetivos económicos limitados?

• Dada la larga vida útil de los activos del entorno construido, ¿cómo responde el proyecto a la satisfacción justa de las necesidades a corto plazo sin exacerbar los riesgos asociados a las tendencias ambientales aceptadas a largo plazo?

• ¿Cómo puede el proyecto satisfacer esas necesidades a corto plazo con cero emisiones netas de CO2 sin pérdida de biodiversidad y con un agotamiento mínimo de los recursos?

Estas preguntas y otras surgirán en la sesión titulada “Infraestructura sostenible. ¿Qué significa?”, la cual es clave dado el tema central del congreso: “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”. No puedes faltar a esta sesión

ALBERTO AZCONA GALLARDO

Ingeniero civil con maestría en Administración de Empresas Marítimo-Portuarias. Doctorante en Administración y Políticas Públicas.

Fue coordinador de las Administraciones Portuarias Integrales del Pacífico y director de Desarrollo Portuario en la Dirección General de Puertos, entre otros.

Actuar es fácil, pensar es difícil; actuar según se piensa es aún más difícil Johann Wolfgang von Goethe

La infraestructura portuaria, destinada al comercio marítimo ya sea de altura o de cabotaje, está conformada por una diversidad de construcciones cuya razón principal es la transferencia de mercancías y personas de manera eficiente entre diferentes modos de transporte. Su gestión y desarrollo es un asunto complejo que debe fundamentarse en procesos de planificación e involucrar a entidades locales, regionales y nacionales para alcanzar objetivos comunes.

La infraestructura portuaria está conformada por una diversidad de construcciones: fondeaderos, obras de protección costera, rompeolas, canales y dársenas de navegación interior; muelles especializados para distintos tipos de buques; áreas de almacenamiento, como patios, silos y bodegas; áreas para la circulación interior, para revisión, control aduanal, inspección y de valor agregado; instalaciones intermodales y áreas de control para la entrega y recepción de mercancías; zonas de actividades logísticas, y conexiones terrestres, oficinas, talleres y estacionamientos, entre otras.

Esta infraestructura tiene como objetivo principal la transferencia de mercancías, incluso de personas, de manera eficiente entre diferentes modos de transporte vinculados con cadenas de distribución altamente variadas y competitivas e inmersas en contextos geopolíticos en constante cambio, con repercusiones en el medio ambiente, el desarrollo costero, la seguridad, la relación puerto-ciudad y la economía; tienen injerencia en ello diversas entidades públicas y privadas que operan bajo principios de economía de escala y sostenibilidad. Debido a todo ello, la gestión y la toma de decisiones respecto a su crecimiento y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo es un asunto complejo que debe fundamentarse en procesos de planificación a distintos niveles e involucrar a entidades locales, regionales y nacionales para alcanzar objetivos comunes.

Antecedentes

El desarrollo de la infraestructura portuaria vinculada a los puertos comerciales del país se ha dado de manera

acelerada en los últimos 60 años en razón de políticas públicas orientadas a la evolución del sector comercial vía marítima, así como por aspectos de carácter jurídico, económico y físico, entre los que destacan los siguientes:

• Acuerdos y conflictos comerciales regionales

• Servicios integrados de transporte puerta a puerta, anteriores y posteriores al transporte marítimo portuario

• Integración de las cadenas de distribución en el circuito producción-consumo y su eventual relocalización

• Ventajas de las economías de escala

• Concentración de tráficos

• Aumento sostenido del tamaño de las naves

• Reducción de escalas de los buques en proporción al incremento de la carga movilizada

• Innovación tecnológica en la construcción y en la operación portuaria

• Necesidad de mayores rendimientos, incremento de la capacidad instalada, reducción de costos, intercambio de información electrónica y especialización

Cada uno de esos aspectos se ha presentado de manera individual o conjunta y en diferente magnitud a lo largo de las últimas décadas; se pueden reconocer por los efectos que ocasionaron no solo en la gran inversión pública y privada en infraestructura y equipamiento portuario y en la reconfiguración de los puertos, sino en las distintas reestructuraciones que alteraron sensiblemente el desempeño de los puertos en el país. Por ejemplo, en 1970 se creó la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos (CNCP) como entidad rectora y promotora de las actividades de los puertos del país con la intención, entre

otras, de hacer frente al inadecuado aprovechamiento de la infraestructura portuaria existente. En esa comisión estaban representados los trabajadores portuarios, los usuarios del puerto y los funcionarios representantes de las distintas dependencias del gobierno federal. Un año después se creó la primera empresa de servicios portuarios en Manzanillo; sin embargo, en los decenios de 1980 y 1990 prevaleció la política pública de detener –cuando no revertir– la tendencia en lo que al crecimiento del sector estatal se refería; esto dio lugar a un proceso de privatización de los servicios portuarios acompañado de un intento por reforzar la rectoría del gobierno federal en materia de administración y desarrollo portuario; en 1993 se abroga la ley que crea la CNCP y, mediante la Ley de Puertos (DOF, 2020), se incorpora una novedosa figura, que sustituye paulatinamente a las empresas de servicios portuarios: la Administración Portuaria Integral (API), que con el carácter de sociedad mercantil se constituyó expresamente para el uso, aprovechamiento y explotación de las áreas y bienes que conforman recintos portuarios específicos, así como para la prestación de los servicios portuarios, por sí o a través de terceros, por medio de una concesión integral otorgada por el gobierno federal.

A partir de ello, en materia de planificación se estableció en la legislación portuaria lo siguiente:

• La autoridad portuaria se ejerce por conducto de la Secretaría de Marina (Semar), la que a su vez formula y conduce las políticas y programas para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional (SPN) y verifica el cumplimiento de las obligaciones de la ley, sus reglamentos, las concesiones o permisos y normas oficiales mexicanas correspondientes.

• La API existe cuando la planeación, la programación, el desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto se encomiendan en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y prestación de los servicios respectivos.

• En los títulos de concesión que otorga la Semar a las API se establecen las bases generales a las que habrá de sujetarse su organización y funcionamiento y se incluye, como parte de ellos, el programa maestro correspondiente.

• El administrador portuario responde ante la Semar por las obligaciones establecidas en el título de concesión respectivo, independientemente de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios que celebre. Además, los operadores de terminales marinas e instalaciones y los prestadores de servicios portuarios, por el hecho de firmar un contrato con el administrador portuario, son responsables solidarios con este y ante el gobierno federal del cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato y de las consignadas en el título de concesión que se relacionen con aquellas.

Misión

¿Hacia dónde se dirige el puerto y en que debería convertirse?

¿Cuáles son los criterios clave que orientan las principales decisiones de desarrollo y garantizan nuestra ventaja competitiva?

¿En qué objetivos particulares se concretarán?

Visión

Políticas públicas

Valores

Temas estratégicos

Objetivos estratégicos

¿Qué cifras se quiere alcanzar para cada uno de los indicadores definidos y en qué tiempo?

Metas estratégicas

¿Qué mecanismos de gestión y coordinación se van a utilizar para la evaluación y el seguimiento?

Indicadores estratégicos

¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser del puerto dentro del SPN y en sus cadenas de distribución?

¿Qué patrones de conducta guían las actuaciones de la comunidad portuaria?

¿Cuáles son los grandes temas que guían el desarrollo portuario en los próximos años?

¿Cómo se va a medir el cumplimiento de los objetivos?

Iniciativas

Evaluación y seguimiento

¿Qué acciones se van a desarrollar para el logro de los objetivos estratégicos?

Planificación de la infraestructura portuaria en México

Esquema de planificación portuaria

En la Ley de Puertos (DOF, 2020) y en los títulos de concesión de las API se establece el esquema de planificación, el cual es similar a lo recomendado por organismos internacionales relacionados con la gestión portuaria, con la diferencia de que, en el caso mexicano, el alcance de la planificación cubre al SPN, con escasa vinculación tanto con la infraestructura portuaria que no dispone de un administrador portuario como con el desarrollo de los litorales. Según dicha ley, la autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo federal, que la ejercerá por conducto de la Semar, y corresponderá a esta, entre otras funciones, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional.

De esta manera, el desarrollo portuario de México se rige con base en el programa sectorial de la Secretaría de Marina, y este a su vez con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), situación que obliga a un alineamiento entre las políticas públicas de planificación y desarrollo federal y los instrumentos de planificación y metodologías portuarias que en su momento la autoridad portuaria emplee, entre las que destacan las siguientes:

• La facultad que guarda el Estado para formular y conducir políticas y programas para el desarrollo del SPN.

• La obligación por parte de las API de realizar programas maestros de desarrollo y actualizarlos cada cinco años para orientar la operación del puerto de manera precisa y llegar a acuerdos con los diversos actores de la comunidad portuaria, con objeto de ordenar y maximizar el aprovechamiento de la infraestructura y la aplicación de los recursos.

• La elaboración por parte de las API del Programa Operativo Anual que se emplea como instrumento ejecutivo para cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en el respectivo programa maestro.

Sin embargo, no fue hasta el año 2007 que se contó con un instrumento que definía las políticas y programas de desarrollo del SPN de largo plazo, cuando la autoridad portuaria elaboró el Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030 (SCT, 2008) teniendo como antecedentes diversos elementos de diagnóstico como el Programa de Desarrollo de Infraestructura Marítima y Portuaria (Prodimap) y el Programa de Desarrollo Litoral (Prodeli).

Adicionalmente, aquel PNDP incorporó no solo un nuevo modelo de administración municipal para atender el desarrollo costero, sino, dentro del esquema institucional de planeación, una herramienta de gestión estratégica para el SPN y para cada puerto con API, ello con la intención de permitir –en escala nacional y de cada puerto– aclarar su visión y objetivos y traducirlos en acciones, así como proporcionar una retroalimentación en el proceso interno del negocio portuario y en cuanto a los resultados externos para mejorar el continuo funcionamiento de la estrategia.

El esquema de planificación portuaria adoptado se muestra en la figura 1. Requiere su aplicación de manera continua, uniforme y con un diagnóstico de la situación interna y externa para construir su visión y misión y, en consecuencia, desdoblar los objetivos y las estrategias para diseñar, justificar, ejecutar, controlar y evaluar la construcción, conservación y modernización de la infraestructura portuaria, así como lo referente a ofrecer una eficiente gestión portuaria que contemple la modernización de los procesos y la adecuación de los esquemas organizacionales. La clave del éxito es garantizar la vinculación entre la planificación estratégica y la operación cotidiana por medio de la medición y control de indicadores de desempeño.

Dicho enfoque no solo facilita al SPN enfrentar los retos, sino que permite obtener los beneficios siguientes:

• Disponer de una visión clara y compartida de la estrategia a mediano y largo plazo en el SPN.

• Asignar recursos en forma más equilibrada y priorizar el lanzamiento de proyectos sostenibles.

• Disponer de un conjunto de indicadores estratégicos que reflejen la evolución del negocio portuario.

• Dar seguimiento continuo de los cambios y el cumplimiento del plan estratégico.

• Favorecer un trabajo en equipo para la consecución de objetivos comunes.

• Dar soporte al proceso de financiamiento, así como alinear el largo plazo con el corto plazo.

Lo anterior resulta aún más relevante si se considera que en la actualidad, según el PND 2025-2030 (DOF, 2025), la política pública en materia de infraestructura portuaria parte del reconocimiento de que “la falta de competitividad debida a deficiencias en tecnología, conectividad logística y regulación impide que los puertos mexicanos se posicionen como actores clave en el comercio internacional, lo que afecta directamente nuestra economía y empleo”.

Tomando en consideración lo anterior, y que además en el PND vigente se señala que “la competitividad global de México ha disminuido, ocupando el 56° lugar de 67 países en el Índice de Competitividad Mundial 2024”, y que “en el ámbito de infraestructura logística es esencial transitar hacia una visión de transporte multimodal que combine el uso de distintos medios de transporte para carga y pasajeros con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir costos y mejorar la eficiencia en los tiempos de traslado”, es recomendable que para el desarrollo del SPN se considere, en la planificación de corto plazo, regular la coordinación y la gestión de las autoridades que realizan sus actividades dentro del puerto para ver más allá del recinto portuario y tener un enfoque intermodal con base en el hinterland y la vocación de cada puerto del SPN. Asimismo, deben definirse proyectos prioritarios de inversión y disponer de incentivos fiscales y regulatorios en materia de interconexión modal, digitalización, transporte

También será necesario ampliar el alcance del artículo 42 de la Ley de Puertos para que la Comisión Consultiva sea regional en función de cada hinterland, en lugar de corresponder a la entidad federativa de cada puerto; ello para aspirar a que los planes estatales de desarrollo consideren los objetivos de un PNDP, así como para fortalecer la coordinación en temas ambientales, de uso de suelo y desarrollo industrial, urbano y costero, de forma tal que existan zonas de amortiguamiento entre las áreas urbanas y los recintos portuarios; vialidades exclusivas destinadas a la circulación de vehículos de carga que se originan en el puerto; recuperación de instalaciones portuarias obsoletas para su transformación en actividades culturales, deportivas, comerciales y de recreo en beneficio de la población, y se impulsen acciones con la comunidad portuaria para tener puertos con cero emisiones y con energías renovables.

La planificación conlleva dedicación e intelecto creativo, pero, sobre todo, un cambio de actitud para poder visualizar el futuro y adquirir un compromiso. La aplicación de técnicas –en particular la planificación estratégica,

Publicación oficial del

realizada por profesionales para profesionales de la construcción y la infraestructura

75 años a la vanguardia de la actualización profesional

La opinión de sus lectores* 93% aprueba sus artículos 96% está satisfecho con el servicio 98% dispuesto a recomendarla

*Encuesta realizada a los socios del CICM

el marco lógico y mapas estratégicos– es sin duda necesaria, pero, por encima de todo, el proceso de planificación ha de ser formal e iniciar desde los altos mandos para hacerla descender a todos los niveles de la organización.

Referencias

DOF (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 15 de abril. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT (2008). Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007-2030. Planificación de la infraestructura

En el sector de la construcción habrá que reflexionar sobre el compromiso que se asume con la sociedad, tomando en cuenta principalmente que en los próximos años habrán de enfrentarse retos importantes en materia de consolidación y mejoramiento de los puertos, tal como en el PND se afirma: “la construcción de los puertos debe generar desarrollo con bienestar y al mismo tiempo fortalecer la infraestructura y conectividad del país, así como potenciar la inversión, ello con énfasis en el desarrollo de un modelo económico sostenible y competitivo a nivel global”

Diario Oficial de la Federación, DOF (2020). Ley de Puertos. Congreso de la Unión. 7 de diciembre.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org marítimo de corta distancia, puertos secos y de valor agregado.

25%

� Aparición del anuncio en la revista electrónica que se envía por correo personalizado (no masivo) a nuestros más de 24,000 contactos de profesionales de los sectores público y empresarial vinculados a la construcción

� Logo en el promocional que se envía a nuestros contactos por correo personalizado, con cada aparición de la revista

� Logo con enlace a su web en la cabeza de la página de inicio de heliosmx.org (con más de 4,234,567 visitas) de forma permanente durante el tiempo que se publique el anuncio en la edición impresa

� Publicación de artículos técnicos aprobados por el Consejo Editorial, sin costo.

ADRIÁN LOMBARDO

ABURTO

Si queremos un México mejor, debemos ser intolerantes ante la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la impunidad. Debemos enaltecer principios éticos que nos enorgullezcan, pasar de una sociedad individualista y materialista a una sociedad incluyente. El proceso no es fácil ni rápido, pero requiere la convicción, el esfuerzo y compromiso de todos. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México trabajamos con estas premisas.

Ingeniería Civil (IC): ¿Cuál considera que es la imagen de la ingeniería civil mexicana ante la sociedad?

Presidente del Consejo de Ética del CICM. es fácil ni rápido, pero requiere la convicción, el esfuerzo y compromiso de todos. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México trabajamos con estas premisas.

Adrián Lombardo Aburto (ALA): Es la ingeniería civil la profesión que tiene la responsabilidad de planear, diseñar, construir, mantener y operar la infraestructura del país, tanto en el ámbito público como en el privado. En el pasado se construyó una parte importante de ella para hacer realidad el México moderno, y goza por ello del reconocimiento de la sociedad por la capacidad que la profesión ha mostrado al enfrentar los grandes retos de infraestructura que el país demanda. La falta de planeación y el hecho de que los proyectos no pasen por todas las etapas que la ingeniería requiere ha ocasionado que las obras no se concluyan en los tiempos y presupuestos previstos, y que se hagan con mala calidad, lo que repercute en su mantenimiento futuro, su operación y vida útil. También hay que señalar que cuando un proyecto nace deficiente, sus desviaciones y sobrecostos aumentan. Lo anterior es percibido por la sociedad como una falta de ética profesional, que afecta sus intereses. Todo ello no solo ha sucedido en México; sucede en mayor medida en países que no se preocupan por respetar los procesos de las ingenierías y que anteponen los intereses del grupo que los gobierna. Me parece importante señalar que la construcción de infraestructura es un proceso que involucra a muy diversas profesiones, que en ocasiones no comparten la misma visión ni los mismos valores éticos. Si queremos un México mejor, debemos ser intolerantes ante la ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la impunidad. Debemos enaltecer principios éticos que nos enorgullezcan, pasar de una sociedad individualista y materialista a una sociedad incluyente. El proceso no

IC: ¿Qué opina de que la ética se incorpore formalmente como una asignatura obligatoria en los planes de estudio de las universidades e institutos de educación superior de la ingeniería civil para ofrecer una mejor práctica profesional?

ALA: La ética profesional es una materia transversal a todas las actividades y asignaturas de la ingeniería civil. Ya son algunas las universidades y escuelas de ingeniería que desde hace varios años han incorporado en sus planes de estudio alguna asignatura de ética. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México nos hemos acercado a algunas de las instituciones de educación para conocer con mayor detalle el contenido de dicha asignatura y la forma en que se imparte. Consideramos que, si bien la ética es una rama de la filosofía, no se trata de abundar del todo en lo teórico-filosófico, sino en despertar la conciencia y demostrar la conveniencia de ejercer la profesión bajo principios éticos. Consideramos que la forma de impartir dicha asignatura debe ser basándose en casos en que los estudiantes se enfrenten a dilemas éticos, los caminos de solución y las posibles consecuencias.

Los jóvenes son nuestra mayor apuesta, ya que no cuentan con distorsión alguna y son ellos quienes en un futuro ejercerán la profesión. Sin embargo, el esfuerzo de educar y despertar conciencias no solo debe circunscribirse a los jóvenes, sino a todo el gremio.

El resultado de la investigación realizada por el Consejo de Ética en las escuelas y universidades del Valle de

Presentación

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, a través de su Consejo de Ética, promueve la ética en la práctica de la ingeniería. Este código es resultado del trabajo de los miembros que han formado parte de este consejo desde su conformación y a su vez se ha actualizado siguiendo las tendencias nacionales y globales. Los miembros del Consejo de Ética han examinado cada uno de los principios para garantizar su pertinencia y aplicabilidad en el contexto actual. Los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México aceptan en primer término que la infraestructura considere la seguridad de la vida y el patrimonio de las personas. Buscan la excelencia profesional, mejorando constantemente sus conocimientos y habilidades. Además, se comprometen a ser responsables social y ambientalmente, comprendiendo el impacto de sus acciones; a defender la integridad con altos estándares éticos y a promover la inclusión y equidad en la distribución de recursos y oportunidades.

Como miembros de esta profesión, los ingenieros se comprometen ante la sociedad a cumplir con estas responsabilidades, se adhieren a su Código de Ética y aceptan las determinaciones establecidas en los reglamentos del colegio y en este mismo código en caso de incumplimiento.

Categoría

Seguridad

Excelencia profesional

Responsabilidad social y ambiental

Ética, integridad, medidas anticorrupción y transparencia

Principios

1. Tomar decisiones profesionales dirigidas a proteger y salvaguardar la vida, la seguridad, la salud y el patrimonio de las personas, así como la sociedad.

2. Cuidar que sus determinaciones se basen en información objetiva, sustentadas en el estado del arte de la ingeniería civil.

3. Mantenerse actualizado en sus conocimientos de ingeniería civil, y aceptar encargos profesionales únicamente en los temas en los que cuente con el conocimiento y la experiencia requerida.

4. Considerar las críticas en materia profesional y, en su caso, aceptar los errores propios, así como dar crédito a contribuciones ajenas.

5. En el ejercicio profesional, abstenerse de dañar la reputación de otras personas, sin razones fundadas.

6. Aplicar las mejores prácticas y opciones tecnológicas en todas las actividades de la ingeniería civil en las que participe, en beneficio de la sociedad y del medio ambiente y hacer un uso eficiente de los recursos.

7. Ejercer la profesión de manera digna, honesta e íntegra y con ello contribuir a la buena reputación de la ingeniería civil.

8. No ofrecer ni aceptar ningún soborno o presión que pueda influir en su ejercicio profesional.

9. Evitar conflictos de intereses.

Inclusión y equidad 10. En el ejercicio profesional, respetar a toda persona sin distinción alguna y promover la inclusión y la equidad de género.

* Propuesto por el Consejo de Ética para ser aprobado en la próxima Asamblea Extraordinaria.

México lo daremos a conocer en el próximo Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en la sesión de estudiantes y maestros, acompañado de algún caso que presente dilemas éticos, para realizar un ejercicio de discusión y reflexión.

IC: ¿Cuál es la labor específica del Consejo de Ética del colegio? ¿Qué resultados ha obtenido? ¿Cómo se difunden sus principios?

ALA: Los dos objetivos fundamentales que tiene el Consejo de Ética son, primero, vigilar el cumplimiento por parte de la membresía de los principios contemplados en el Código de Ética Profesional, así como los estatutos y reglamentos del CICM. Para dicho objetivo se cuenta con el mecanismo de quejas y denuncias ante el Consejo Directivo, para que cualquier socio pueda sustentar y documentar algún caso que conozca en el que se violen los principios éticos de nuestro código. Por otra parte, tiene el objetivo de educar, concientizar y difundir los principios éticos de nuestra profesión y convencer de las ventajas que esto representa para el gremio y para la sociedad. Para cumplir con dicha tarea contamos con los instrumentos de difusión del colegio,

como son la revista Ingeniería Civil, el Noticolegio y las redes sociales. Desde luego, las reuniones con estudiantes, maestros, funcionarios, empresas, asociaciones y sociedades afines.

En cuanto al resultado obtenido, no nos sentimos satisfechos, ya que tenemos pendientes que atender. En ocasiones encontramos en algunos grupos o personas falta de interés, o personas a quienes el hablar de ética profesional les incomoda. Me parece que no es una tarea fácil; no se trata de señalar a nadie ni de distinguirse en los dichos, sino de generar conciencia del beneficio que esto tiene en nuestra profesión y para la sociedad, y sí de distinguirse en los hechos.

IC: El hecho de investigar y sancionar las prácticas no éticas en la profesión, ¿podría ser un factor disuasivo importante de dichas prácticas?

ALA: Considero que sí, sobre todo para aquellos a quienes preocupa el prestigio y la reputación profesional. En algunos países, los consejos de ética o instancias similares no solo investigan, sino que también “tienen dientes”, tienen capacidad –y la ejercen– de sancionar, incluso públicamente, a quienes infringen la ética profe -

sional. En el caso del CICM, esto sucede en el ámbito de la Junta de Honor, una vez que el Consejo de Ética investiga y concluye con el caso que se le encomienda revisar. Obviamente, se trata de un proceso que debe ser muy cuidadoso, bien sustentado y manejado con la prudencia y seriedad que amerita. En nuestro caso, las conclusiones se manejan de manera confidencial, pero hay países y organizaciones en los que estas se hacen públicas, pueden consultarse en las páginas de la organización en cuestión; seguramente esto puede usarse para ejemplificar y servir como disuasor para otros profesionales que puedan considerar no cumplir con el código de ética de su organización.

IC: ¿La considera una opción para aplicar en el CICM?

ALA: Nuestro reglamento no lo contempla, me parece que hoy tenemos muchos temas que aprender y poner en práctica, pero soy de la idea de que a futuro se debería considerar, pues la difusión de casos de aplicación del código de ética puede promover la práctica profesional correcta, y la difusión de los casos de su incumplimiento puede disuadir a otros de caer en dichas prácticas. Es un tema a debatir, sin duda.