Este espacio está reservado para nuestros lectores. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y sugerencias sobre el contenido de la revista. Para que pueda considerarse su publicación, el mensaje no debe exceder los 900 caracteres.

Número 667, septiembre de 2025

DIÁLOGO / EL 33 CNIC ESTÁ ENFOCADO EN LOS BENEFICIOS QUE TRAE LA INFRAESTRUCTURA A LA SOCIEDAD / LUIS MONTAÑEZ CARTAXO

TECNOLOGÍA / SINCROMODALISMO E INFOESTRUCTURA, MOTORES DE UNA NUEVA ERA LOGÍSTICA / REYES JUÁREZ DEL ÁNGEL

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA / SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS. RETOS Y OPORTUNIDADES EN LOS DISTRITOS DE RIEGO MEXICANOS / NAHÚN HAMED GARCÍA VILLANUEVA Y JAIME COLLADO

DE PORTADA / PREVENCIÓN / ¿ POR QUÉ

INUNDA LA CIUDAD DE MÉXICO? / FELIPE IGNACIO ARREGUÍN CORTÉS Y FERNANDO JORGE GONZÁLEZ

Órgano oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Dirección General

Ascensión Medina Nieves

Consejo Editorial del CICM

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

VicePresidente

Alejandro Vázquez López

consejeros

Felipe Ignacio Arreguín Cortés

Enrique Baena Ordaz

Luis Fernando Castrellón Terán

Esteban Figueroa Palacios

Carlos Herrera Anda

Manuel Jesús Mendoza López

Luis Montañez Cartaxo

Juan José Orozco y Orozco

Javier Ramírez Otero

Jorge Serra Moreno

Óscar Solís Yépez

Óscar Valle Molina

Alejandro Vázquez Vera

Miguel Ángel Vergara Sánchez

Dirección ejecutiva

Daniel N. Moser da Silva

Dirección editorial

Alicia Martínez Bravo

Coordinación de contenidos

Ángeles González Guerra

Diseño

Diego Meza Segura

Dirección comercial

Daniel N. Moser da Silva

Comercialización

Laura Torres Cobos

Difusión

Bruno Moser Martínez

Dirección operativa

Alicia Martínez Bravo

Realización

HELIOS comunicación

+52 (55) 29 76 12 22

Su opinión es importante, escríbanos a helios@heliosmx.org

IC Ingeniería Civil, año LXXV, número 667, septiembre de 2025, es una publicación mensual editada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Camino a Santa Teresa número 187, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, Ciudad de México. Tel. 5606-2323, www.cicm.org.mx, helios@heliosmx.org

Editor responsable: Ing. Ascensión Medina Nieves. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2011-011313423800-102, ISSN: 0187-5132, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido número 15226, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso Sepomex número PP09-0085. Impresa por: Ediciones de la Sierra Madre, S.A. de C.V., 8 de Septiembre 42-2, col. Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11830, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 31 de agosto de 2025, con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista IC Ingeniería Civil como fuente.

Registro en el Padrón Nacional de Medios Certificados de la Secretaría de Gobernación.

Para todo asunto relacionado con la revista, dirigirse a helios@heliosmx.org

Costo de recuperación $60, números atrasados $65. Suscripción anual $625. Los ingenieros civiles asociados al CICM la reciben en forma gratuita.

En apenas unas décadas, la revolución tecnológica ha redefinido de forma profunda y acelerada la vida humana. Esta transformación ha traído consigo una nueva manera de planificar, diseñar, construir, operar y conservar las obras que son esenciales para un desarrollo que ofrezca mayor calidad de vida a las personas en aras de consolidar el bienestar social. No hay un solo aspecto de la creación de infraestructura en el que la tecnología no haya contribuido. Desde hace tiempo se utilizan sensores sofisticados, análisis de datos en tiempo real, modelado digital y simulación avanzada, impresión 3D, materiales con propiedades innovadoras, automatización, inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas, por mencionar solo algunos de los innumerables recursos que ofrecen los avances tecnológicos que se producen en el ámbito mundial diariamente, si no es que cada hora.

Estas herramientas no solo posibilitan hacer más… también nos permiten hacerlo de forma más eficiente, más segura y con un compromiso decidido con la sostenibilidad.

Innovar en infraestructura es más que la adopción de tecnología: innovar significa repensar los procesos con una mirada más integrada, más participativa, más orientada a resultados tangibles para las personas y para el planeta. Significa diseñar soluciones resilientes, capaces de mitigar los impactos del cambio climático y de responder con responsabilidad a los desafíos sociales y económicos de nuestro tiempo.

La revolución tecnológica que vivimos en México coincide con un momento determinante para nuestra profesión –y resalto este concepto–: la necesidad de un relevo generacional. En los próximos años, miles de proyectos de infraestructura requerirán experiencia acumulada pero también nuevas miradas, nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas actitudes.

Por ello, uno de los grandes desafíos –que es al mismo tiempo una enorme oportunidad– es involucrar activamente a las nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros civiles: contribuir a su formación y compartir con ellos conocimientos producto de la experiencia de los profesionales veteranos en la práctica cotidiana, en complemento de los que ofrece la academia; inspirarlos y abrirles espacios para que aporten sus nuevos conocimientos, sus inquietudes y visión fresca, nueva.

Concluyo reiterando la invitación a participar en nuestro evento más importante: el Congreso Nacional de Ingeniería Civil y la Expo Ingeniería Civil 2025, a realizarse del 11 al 13 de noviembre en la sede de nuestro colegio. Allí espero saludarlos personalmente.

Mauricio Jessurun Solomou Presidente del XL Consejo Directivo

XL CONSEJO DIRECTIVO

Presidente

Mauricio Jessurun Solomou

Vicepresidentes

Luis Antonio Attias Bernárdez

J. Jesús Campos López

Carlos Alfonso Herrera Anda

Reyes Juárez del Ángel

Juan José Orozco y Orozco

Walter Iván Paniagua Zavala

Regino del Pozo Calvete

Alejandro Vázquez López

Primer secretario propietario

Mario Olguín Azpeitia

Primer secretario suplente

Carlos Francisco de la Mora Navarrete

Segundo secretario propietario

Luis Enrique Montañez Cartaxo

Segundo secretario suplente

Salvador Fernández del Castillo Flores

Tesorera

Pisis Marcela Luna Lira

Subtesorero

Luis Armando Díaz Infante Chapa

Consejeros

Sergio Aceves Borbolla

Diana Lisset Cardoso Martínez

David Oswaldo Cruz Velasco

Luciano Roberto Fernández Sola

Esteban Figueroa Palacios

Silvia Raquel García Benítez

Héctor González Reza

José Miguel Hartasánchez Garaña

César Augusto Herrera Toledo

Héctor Javier Ibarrola Reyes

Luis Enrique Maumejean Navarrete

Ernesto René Mendoza Sánchez

Juan Carlos Miranda Hernández

Andrés Mota Solórzano

Lourdes Ortega Alfaro

Juan Carlos Santos Fernández

www.cicm.org.mx

LUIS MONTAÑEZ

CARTAXO

Director técnico del 33 CNIC.

Son numerosas las variables temáticas a considerar en el 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil; se buscó combinar los conocimientos de los ingenieros civiles con los de profesionales de otras disciplinas, muchos de los cuales participan en los comités técnicos del colegio y estarán presentes en nuestro congreso: biólogos, abogados, financistas, ambientalistas. Están invitados también altos funcionarios –muy experimentados en sus respetivos campos de actuación y responsabilidad– a ofrecer conferencias magistrales que seguramente serán del mayor interés para los asistentes al 33 CNIC.

Ingeniería Civil (IC): El Congreso Nacional de Ingeniería Civil tendrá su edición número 33 (33 CNIC). ¿En qué medida las ediciones anteriores del congreso sirven como referencia para incorporar o no repetir experiencias? ¿Cuáles son las consideraciones que se hicieron en el caso concreto del 33 CNIC?

Luis Montañez Cartaxo (LMC): Esta vez el congreso tiene el lema “Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social”. Es por este enfoque que tiene una conformación un poco distinta respecto a los congresos tradicionales del colegio, porque insistiremos sobre lo tantas veces dicho antes: el objetivo de la infraestructura es brindarle servicios a la sociedad; sin descuidar su construcción, nos centramos en su operación y sus resultados en cuanto a beneficios sociales. Cuando digo “una conformación un poco distinta” me refiero a que –como en el caso de la edición inmediata anterior– en esta edición 33 la estructura del congreso no se organiza en función de las especialidades de la ingeniería civil que atienden los comités técnicos del CICM, sino en temas transversales en los que sí, obviamente, participan los comités técnicos con su enfoque de especialidad.

Código QR para acceder a la información del 33 CNIC.

IC: Uno de los aspectos más ricos de la ingeniería civil es la enorme variedad de especialidades que tiene, muchas de las cuales incluso son transversales a otras: específicamente técnicas y otras relacionadas con aspectos sociales, medioambientales, legislativos, económicos y financieros, que involucran a profesiones complementarias y en algunos casos imprescindibles para lograr los mejores resultados en materia de infraestructura. Así, ante tantas opciones y variantes, ¿con cuáles criterios se decidió el programa técnico?

LMC: En efecto, son muchas las variables a considerar, y lo que hicimos fue, precisamente, tratar de combinar los conocimientos de los ingenieros civiles con los de profesionales de otras disciplinas. Participan en los comités técnicos del colegio, y estarán participando en el 33 CNIC, biólogos, abogados, financistas, ambientalistas…

IC: ¿Cuáles son los principales temas o tendencias de la ingeniería civil que se analizarán en este 33 CNIC y cómo se abordarán los retos actuales de la infraestructura en el país?

IC: Si se abordan los temas relacionados con el lema del 33 CNIC, podrían participar todos los comités técnicos. LMC: Correcto, así es.

LMC: Nos interesa abordar con especial atención dos temas: el impacto social de la infraestructura y la planificación como un factor determinante para el éxito de cada obra. También tenemos otra sección especial

El 33 CNIC está enfocado en los beneficios que trae la infraestructura a la sociedad

sobre infraestructura sostenible, que será abordada con una visión internacional por participantes de otros países que son consejeros de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA, sus siglas en inglés). Otro tema relevante es el de la financiación de las obras de infraestructura.

IC: El financiamiento es un tema de debate respecto a la forma en que deben integrarse la inversión pública y la privada. ¿Tiene el CICM una iniciativa al respecto, se debatirá en el 33 CNIC?

LMC: Seguramente se tratará el tema en la sesión sobre financiamiento de la infraestructura, en la cual participarán personas expertas en el tema, más aún teniendo en cuenta el presupuesto de la Federación para 2026, en el que se destina mucho menos presupuesto a la infraestructura de lo que debería. Es claro que sin la participación de la iniciativa privada en su financiamiento seguiremos perdiendo el paso del desarrollo al que aspiramos los mexicanos y del nivel de competencia necesario frente a otros países.

IC: ¿Qué estrategia se está desplegando en la organización del 33 CNIC para fomentar la participación de los jóvenes?

LMC: El primer día se realiza el encuentro académico de conocimiento. Es un ejercicio muy interesante que lleva haciéndose desde hace varios congresos, donde los estudiantes de ingeniería civil de diferentes universidades del país participan en competencias de conocimiento sobre sus respectivas especialidades en etapas que se van desarrollando, primero desde su lugar de origen pasando a otra regional, y los ganadores asisten a la Ciudad de México para competir durante el 33 CNIC. Esperamos contar con la asistencia de entre 150 y 200 estudiantes, quienes, luego de la competencia del primer día, se integran a las sesiones técnicas.

IC: ¿Cuáles son las acciones para promover los temas de innovación, no solo en tecnología, sino en otras áreas, que se abordarán durante el congreso, incluyendo aspectos de profesiones vinculadas a la ingeniería, como las ya mencionadas?

LMC: Tenemos una sesión sobre innovaciones en materiales, operaciones y gestión de infraestructura; tenemos otra de tendencias tecnológicas en ingeniería civil, y hay otra también muy interesante sobre experiencias profesionales en la ingeniería con gente que ha participado en muchos proyectos y que nos pueden platicar sobre cuáles han sido los retos más importantes a los que se han enfrentado y cómo lograron resolverlos –o no.

IC: También de los errores se aprende, y a menudo el transmitir las experiencias negativas o los errores en cualquier fase del desarrollo de la infraestructura sin duda ayuda a evitar que se repitan, aunque la ingeniería forense no suele abordarse con la regularidad necesaria.

Participación social en la planificación de proyectos de ingeniería

Hacer con ingeniería el bien

Infraestructura sostenible. ¿Qué significa?: una visión internacional

Innovaciones en materiales, operaciones y gestión de infraestructura

Decisiones financieras en proyectos de infraestructura

Experiencias profesionales en la ingeniería

Hacia un manejo sustentable del agua

Entre la tradición y la disrupción: nuevos rumbos para formar ingenieros civiles

Una visión metropolitana del agua

Retos y oportunidades del marco legal para la infraestructura

Monitoreo del comportamiento de estructuras

El sector energético ante la creciente demanda de servicios

Infraestructura del transporte

Tendencias tecnológicas en ingeniería civil

Temáticas que se abordarán durante el 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil "Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social".

LMC: Estamos acostumbrados –no solo en ingeniería civil– a hablar únicamente de éxitos, y no de las dificultades a las que nos enfrentamos, que a veces impiden que hagamos un buen trabajo hasta poder resolver un problema y que suelen ser muy importantes: compartir experiencias es algo que debe fomentarse. Si se planifican bien los proyectos, por ejemplo, se reduce la posibilidad de errores. Y es por eso que durante las olimpiadas del conocimiento, cuando se les pregunta a los estudiantes sobre temas de planeación es cuando tienen más dificultades. Se ve que los mayores ya no les transmitimos claramente el valor de una buena planeación y de que esto evita errores, y no solo eso: es mucho más barato planear bien que luego tratar de remediar cuando la obra ya está en proceso o en operación.

El 33 CNIC está enfocado en los beneficios que trae la infraestructura a la sociedad

IC: Muchos ingenieros experimentados han comentado que hasta principios del decenio de 1980 en el sector público era una tradición integrar a los jóvenes egresados para que los ingenieros experimentados, antes de retirarse, compartieran sus experiencias para enriquecer los conocimientos adquiridos en la universidad, y que eso se perdió. ¿Contempla el CICM como una de sus tareas fomentar esta práctica?

LMC: Yo estudié en los setenta, y en esa época, cuando salías de la carrera prácticamente podías elegir en qué empresa pública querías trabajar con la idea de aprender, precisamente, de los ingenieros experimentados. Se obtenía –como dice usted– un conocimiento que no siempre, o casi nunca, se adquiere en las aulas. En el CICM invitamos a los jóvenes estudiantes y egresados a participar en los comités técnicos. Por ejemplo, yo participo en dos de los comités técnicos, y en el de Planeación tenemos a ingenieros jóvenes e ingenieros muy experimentados que han participado en muchísimos proyectos. Es un espacio de aprendizaje muy valioso. También invitamos a los jóvenes a otros espacios, como los foros de especialidad y el Diálogo con Ingenieros que se realiza cada lunes.

IC: Al perderse la práctica de integrar a los jóvenes a las empresas públicas, ¿se perdió ese trasvase generacional también en las empresas privadas, al preferir estas a ingenieros ya preparados también en la práctica profesional?

LMC: Así es. Las empresas privadas quieren tener a ingenieros ya egresados de la escuela con ciertas habilidades que solo se adquieren en el ejercicio profesional, no en la escuela. La escuela da las bases para entrar a la vida profesional, no te hace ingeniero. Fernando Hiriart decía: “Para ser ingeniero hay que hacer ingeniería”. No basta con la escuela, es imprescindible la práctica profesional para considerarse ingeniero.

IC: Sobre el tema del desarrollo y la innovación tecnológica, un asunto importante es que, en particular entre las nuevas generaciones, se confía demasiado en las tecnologías. Se utilizan programas de computación, o ahora la inteligencia artificial, y ello puede conducir a que con solo un dato que se incorpore erróneamente se cometa un grave error en la construcción si no se revisa a la luz del conocimiento académico y la experiencia profesional. ¿Atiende el CICM este tema?

LMC: Absolutamente. Decía Ralph Peck, ingeniero civil muy reconocido en Estados Unidos y quien impartió muchas conferencias a varias generaciones de estudiantes recién salidos de la escuela: “Oigan, yo no sé mucho de computación, soy una persona mayor, pero lo que sí sé es por dónde debe andar el resultado; si va a andar por 2 y me dicen que utilizando un programa o una aplicación tecnológica resultó en 20, por supuesto que no les creo”. Siempre hay que revisar los resultados con un análisis profesional.

IC: En general, se asocia la innovación casi exclusivamente con la tecnología, pero existen otros aspectos, otras áreas, tanto del conocimiento como de la práctica profesional, donde se puede y se debe innovar. ¿Se considerará esto en el 33 CNIC?

LMC: Es un tema relevante para el 33 CNIC. El ingeniero debe dejar de ver solo la obra de infraestructura gris –un canal, un puente, una carretera, una presa–. Tiene que ver lo que construye como un servicio a la sociedad, y eso tiene implicaciones de todo tipo, no solo digamos arqueológicas, de comportamiento humano y demás, sino ambientales. El ambiente incluye al ser humano, y esa visión holística es la que ahora debe tener el ingeniero.

IC: ¿Se están integrando –y, en su caso, cómo– los temas de la sostenibilidad y la resiliencia en los proyectos de ingeniería civil que se vayan a presentar en el congreso, o en proyectos en general de ingeniería civil considerando los desafíos del cambio climático?

LMC: Así es. Un ejemplo es la discusión sobre la creciente demanda de servicios: sabemos que crece y crece continuamente; lo que hay que hacer es no solo satisfacer esa demanda, sino satisfacerla considerando el cambio climático y la transición energética. Esto seguramente se discutirá en la sesión donde tendremos personas de diferentes preparaciones y conocimientos, tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos.

IC: Cuando se habla de planeación en el ámbito de la ingeniería civil, del desarrollo de infraestructura, se plantea planificar la obra para lograr que se termine cumpliendo con el tiempo, la calidad y el costo. ¿No debería ampliarse el concepto de planificación al mediano y largo plazo –no solo cómo hacer una obra sino también cuál, cuándo, cómo y con qué propósito?

El 33 CNIC está enfocado en los beneficios que trae la infraestructura a la sociedad

LMC: En el desayuno del tercer día –el jueves 13 de noviembre– tendremos una presentación del doctor Reyes Juárez del Ángel sobre la función del Consejo de Políticas de Infraestructura, promovido por el CICM con la participación de otras organizaciones afines al desarrollo de infraestructura. Su exposición versará precisamente sobre lo que usted acaba de plantear. La planificación debe incorporar esta visión holística en la que se integre información de los factores ambiental, social, económico y de gobernanza en las decisiones políticas.

IC: Al abordarse los diversos temas del programa, ¿se piensa promover el debate dando espacio al menos a dos posturas sobre un mismo asunto, en el entendido de que un intercambio sustantivo y respetuoso de ideas divergentes resulte enriquecedor?

LMC: Sí, efectivamente, en el temario se ha considerado exponer diferentes puntos de vista, por ejemplo en temas muy sensibles de seguridad nacional en México. Sí habrá diferentes opiniones sobre distintos temas, porque hay asuntos muy polémicos que ameritan un tratamiento a profundidad con diversos enfoques. Finalmente, me gustaría agregar que hemos invitado a altos funcionarios –muy experimentados en sus respetivos campos de actuación y responsabilidad– a ofrecernos

realizada por profesionales para profesionales de la construcción y la infraestructura 75 años a la vanguardia de la actualización profesional

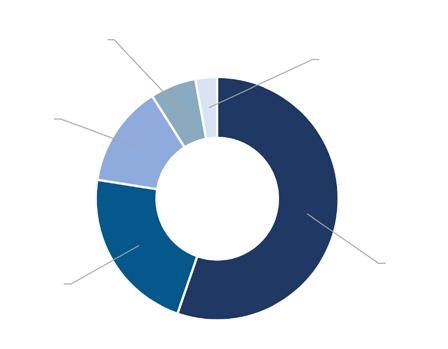

La opinión de sus lectores*

93% aprueba sus artículos

96% está satisfecho con el servicio

98% dispuesto a recomendarla

*Encuesta realizada a los socios del CICM

u Estamos acostumbrados a hablar solo de éxitos, y no de las dificultades que a veces impiden que hagamos un buen trabajo hasta resolver un problema. Si se planifican bien los proyectos, se reduce la posibilidad de errores. Y es por eso que durante las olimpiadas del conocimiento, cuando se les pregunta a los estudiantes sobre temas de planeación es cuando tienen más dificultades. Se ve que los mayores ya no les transmitimos claramente el valor de una buena planeación y de que esto evita errores, y no solo eso: es mucho más barato planear bien que luego tratar de remediar cuando la obra ya está en proceso o en operación.

conferencias magistrales que seguramente serán del mayor interés para los asistentes al 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Los esperamos a todos en las instalaciones del CICM del 11 al 13 de noviembre próximos

Entrevista de Daniel N. Moser.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

� Aparición del anuncio en la revista electrónica que se envía por correo personalizado (no masivo) a nuestros más de 24,000 contactos de profesionales de los sectores público y empresarial vinculados a la construcción

� Logo en el promocional que se envía a nuestros contactos por correo personalizado, con cada aparición de la revista

� Logo con enlace a su web en la cabeza de la página de inicio de heliosmx.org (con más de 4,234,567 visitas) de forma permanente durante el tiempo que se publique el anuncio en la edición impresa

� Publicación de artículos técnicos aprobados por el Consejo Editorial, sin costo.

REYES

JUÁREZ DEL ÁNGEL Vicepresidente de Planeación y Prospectiva del CICM.

México aún tiene la gran oportunidad de posicionarse como un actor clave en la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Continúan las tendencias de relocalización de empresas, impulsada por las tensiones geopolíticas –especialmente entre Estados Unidos y China– y la búsqueda de mayor resiliencia operativa ante interrupciones. Para aprovechar plenamente este potencial, se requiere dejar atrás las formas antiguas de hacer logística y pensar en algo nuevo y que fomente la colaboración entre todos los actores. Aquí es donde el sincromodalismo, junto con una robusta infraestructura de información (infoestructura), se convierte en la base para un futuro logístico.

Los modelos de relocalización de cadenas productivas son estrategias que usan las empresas para cambiar la ubicación de sus operaciones; la pandemia de COVID-19 hizo que este fenómeno se acelerara. En seguida se describen los tipos principales (figura 1).

Offshoring: mover la producción a un país lejano para encontrar mano de obra más barata. Por ejemplo, una empresa de EUA que fabrica en China.

Ally-shoring: mover la producción a países aliados política o comercialmente. Aquí, la prioridad es la seguridad y la resistencia de la cadena de suministro, más que solo los costos bajos. Por ejemplo, una empresa alema-

na que fabrica en Polonia, o empresas estadounidenses que se van a Vietnam o Corea del Sur.

Onshoring o reshoring: llevar la producción de vuelta al país de origen. Por ejemplo, una empresa de tecnología de EUA que construye una nueva fábrica en California en lugar de producir fuera. Empresas como Apple y General Motors ya han llevado parte de su producción de vuelta a Estados Unidos (USDOC, 2023).

Nearshoring: reubicar las operaciones en un país cercano. Esto permite reducir costos y estar a una distancia cómoda. Por ejemplo, una empresa de EUA que traslada su producción a México

Ventajas de México para el nearshoring México ofrece una proximidad geográfica estratégica a Estados Unidos, lo que reduce los costos y tiempos de transporte y facilita la sincronización de las cadenas de suministro. Su pertenencia al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) asegura un marco comercial estable y sin aranceles para muchos productos. Además, el país tiene una fuerza laboral calificada y a menor costo que en Estados Unidos, con experiencia en sectores como el automotriz, de la electrónica y la

Sincromodalismo e infoestructura, motores de una nueva era logística

manufactura aeroespacial. La diferencia horaria mínima respecto a la mayoría de las ciudades estadounidenses facilita la comunicación y coordinación de negocios.

Retos para el nearshoring en México

A pesar de sus ventajas, México enfrenta varios retos. La falta de infraestructura adecuada en algunas regiones, como la escasez de energía eléctrica y agua, puede limitar la capacidad de las empresas para establecer operaciones a gran escala. La inseguridad y la corrupción son preocupaciones constantes que pueden desalentar la inversión extranjera. También existe un desafío en el desarrollo de talento especializado, ya que la demanda de profesionales con habilidades técnicas avanzadas está creciendo rápidamente y la oferta educativa no siempre se mantiene al ritmo. Por último, la burocracia y los trámites administrativos complejos pueden ralentizar el proceso de instalación de nuevas empresas en el país. Existen también grandes áreas de oportunidad en materia de reducción de costos logísticos y modernización en aduanas, temas que se mencionan de manera más detallada en otra sección de este artículo.

Un nuevo enfoque: el sincromodalismo

El sincromodalismo es mucho más que una mejora del intermodalismo o multimodalismo –figuras ampliamente utilizadas en México desde hace más de cuatro décadas–; se trata de una verdadera revolución dentro del mundo digital actual: de manejar las cadenas de suministro de forma dinámica, inteligente y en tiempo real. Esto significa que no se decide de antemano cómo se va a transportar algo (por carretera, tren, barco o avión) o qué ruta tomará de puerta a puerta. En cambio, se optimiza constantemente según diferentes factores que afectan el costo total de la logística. Estos factores incluyen: el precio del flete, el tiempo de entrega, el espacio disponible, cuán ecológico es, si ocurren cosas inesperadas, el valor del tiempo en el que la mercancía está en tránsito y los riesgos de daños o robos a la carga. Para nuestro país, que tiene una frontera de más de 3,141 km con Estados Unidos y una posición estratégica en el comercio global, usar el sincromodalismo representa la solución definitiva de los flujos de mercancías para optimizar los costos logísticos, aumentar la competitividad ante sus clientes y tomar ventaja frente a sus competidores.

Imaginemos un escenario en el que las mercancías provenientes de Asia, que van al centro industrial de Estados Unidos, llegan primero a puertos mexicanos y en ese momento se decide en tiempo real si se usarán trenes de carga eficientes o camiones, buscando siempre la ruta más rápida y barata según el menor costo logístico integrado. Esto requiere una coordinación muy estrecha entre todos los involucrados: transportistas, operadores de puertos, aduanas, centros de distribución y, lo más importante, la tecnología. También es clave cómo se administran las infraestructuras actuales y que se implemen-

El proyecto Tuas Megaport es el puerto más grande y automatizado de Singapur. Optimiza la capacidad y eficiencia con tecnología avanzada y logística sincronizada.

1 Automatización integral Uso de grúas robotizadas y vehículos autónomos para carga y descarga

2

Alta capacidad

Diseñado para manejar 65 millones de TEU anuales y crecimiento futuro (2040)

3 Eficiencia sincromodal

Integración logística multimodal para optimizar tiempos y costos

Fuente: FOA Consultores.

ten nuevos sistemas de predespacho con proveedores de confianza y certificados para que “la carga se mueva en papel” (es decir, con trámites ágiles y digitales).

En la figura 2 se destaca la integración logística multimodal como pilar fundamental del sincromodalismo. En el contexto de Tuas Megaport, se enfatiza cómo la integración de diferentes modos de transporte optimiza tiempos y costos, principios directamente aplicables a la relación comercial México-EUA y cruciales para la toma de decisiones en tiempo real del sincromodalismo.

La infraestructura que necesitamos: la base para el nearshoring Si el sincromodalismo es la estrategia, la infraestructura es la columna vertebral que lo soporta. México ha realizado esfuerzos significativos en este ámbito, pero la oportunidad del nearshoring exige una aceleración y una visión más holística, para no sucumbir ante el ally-shoring o el onshoring. Las necesidades son urgentes y claras: • Modernización y expansión portuaria. Los puertos del Pacífico (como Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz) y del Golfo (como Altamira-Tampico; Tuxpan, Veracruz; Coatzacoalcos-Pajaritos en el contexto del Corredor Interoceánico, y Progreso) deben poder manejar más carga, hacer más rápidos los trámites de aduanas, solucionar los problemas que hay entre el puerto y la ciudad, y conectar mejor con el interior del país y la frontera norte. La eficiencia de puertos como el de Los Ángeles, con su plataforma Port Optimizer, es fundamental para que el sincromodalismo funcione bien. Hay una gran oportunidad en el Pacífico para revivir proyectos como Punta Colonet en Baja California, para competir con puertos como Los Ángeles/Long Beach/Oakland.

• Impulso al transporte marítimo de corta distancia. Incentivar el cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) como eje complementario al transporte terrestre. Esto va a resultar muy conveniente para optimizar el flujo de mercancías a través del Golfo de México, aprovechando las cortas distancias entre nues-

EUA

Logística eficiente y estable.

Sus costos se mantienen bajos

¾ Hace 20 años: 9.5% del PIB

¾ Actual: 8% del PIB

China

Grandes inversiones impulsaron la mejora. Requiere mejorar aún

¾ Hace 20 años: 18% del PIB

¾ Actual: 14% del PIB

tras costas y con EUA. Servicios mediante embarcaciones tipo roll on-roll off (transporte marítimo de vehículos y cargas rodantes, donde la carga se conduce sobre ruedas dentro y fuera del barco utilizando rampas) y ferrobuques (un tipo de embarcación diseñada para transportar vagones de ferrocarril; permite un transporte marítimo directo entre puertos sin necesidad de transbordos terrestres), ya en operación en el Golfo de México entre Mobile-Alabama y Coatzacoalcos.

• Fortalecimiento de la red ferroviaria. El ferrocarril es un modo de transporte subutilizado en México para el comercio transfronterizo. Es esencial invertir en doble vía y patios de maniobras, y modernizar la señalización y la seguridad para convertirlo en la columna vertebral de los flujos de carga pesada hacia y desde EUA y reducir la congestión, accidentes viales y las emisiones de gases contaminantes en las carreteras del país, que hoy soportan alrededor del 80% del comercio exterior terrestre. La instalación estratégica de terminales intermodales a lo largo de los principales nodos logísticos en los corredores de transporte del país, con nuevas tecnologías que facilitan la “transferencia de cajas del autotransporte al ferrocarril o viceversa” se vuelve necesaria. Nodos logísticos como Pantaco, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo o Monterrey –por ejemplificar en el corredor logístico México-Laredo, el más importante del país– se convierten en sitios estratégicos para el intercambio de carga contenerizada.

• Ampliación de la capacidad en corredores carreteros. Aunque extensa, la red carretera requiere inversión en ampliación de carriles, rehabilitación, mantenimiento y seguridad, y la eliminación de cuellos de botella en zonas urbanas y cruces fronterizos para garantizar tramos eficientes de última milla y la flexibilidad operativa

México

Debe optimizar la eficiencia. La integración regional es crucial ¾ Hace 20 años: 16% del PIB

¾ Actual: 13% del PIB

+27.5

Logistic Performance Index

requerida. Esto abarca temas de política pública para reducir externalidades crecientes en la red carretera nacional, como la inseguridad y el robo de mercancías, la reducción de accidentes y la pérdida de vidas humanas, el alto consumo de combustibles fósiles y la contaminación, entre otros, como ya se mencionó.

• Mayor utilización del transporte por ductos. En otros países, el transporte por ductos forma parte integral de una estrategia nacional para optimizar el costo logístico de las mercancías. En México, tradicionalmente, estas decisiones han estado en manos del sector energético en general, y de Pemex en particular. Es tiempo –como parte de la nueva estrategia de sincromodalismo– de retomar un impulso al transporte de ductos, especialmente hacia las regiones del sursureste del país. Hay que recordar que el transporte por ductos puede llegar a ser hasta cinco veces más económico que el transporte marítimo.

Comparación de costos logísticos:

México, Estados Unidos y China

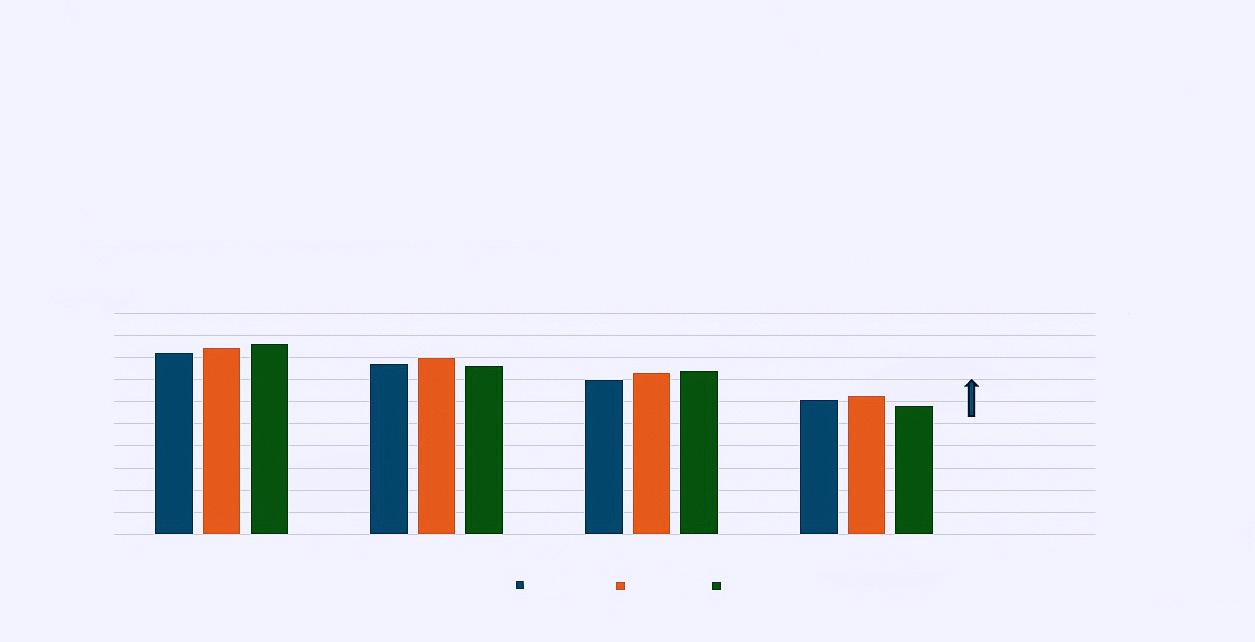

Una forma clave de saber cuán competitiva es la logística de un país es ver qué porcentaje de su riqueza (PIB) se gasta en costos logísticos (figura 3). Aquí, México necesita mejorar bastante en comparación con sus socios y rivales globales (BM, 2023):

• Estados Unidos tiene una logística eficiente y estable. Hace 20 años, sus costos logísticos eran el 9.5% del PIB, y ahora están alrededor del 8% (USDOT, 2022).

• China, gracias a su inversión sostenida en infraestructura, ha logrado reducir sus costos logísticos del 18 al 14% del PIB en las últimas dos décadas.

• México también ha disminuido sus costos, del 16 al 13% del PIB en ese mismo periodo, pero todavía está

Sincromodalismo e infoestructura, motores de una nueva era logística

por encima de lo ideal para una economía que forma parte de cadenas de producción avanzadas.

El índice de desempeño logístico (LPI) del Banco Mundial también refleja esta diferencia. Países como Alemania y Singapur están a la cabeza con más de 4.0 puntos, mientras que México está por debajo del promedio mundial. Esto se debe a atrasos en infraestructura, aduanas, seguimiento de mercancías y la profesionalización del sector logístico (BM, 2023).

Retos clave para mejorar la logística en México Para reducir sus costos logísticos y elevar su competitividad, México debe atender los siguientes puntos críticos (Cepal, 2020):

• Infraestructura logística: inversión insuficiente y envejecimiento de activos estratégicos como carreteras, puertos y terminales intermodales.

• Capacidades tecnológicas: baja adopción de tecnologías digitales en operadores logísticos, plataformas aduanales y sistemas de trazabilidad (ITF-OECD, 2021).

• Gestión institucional: falta de coordinación entre niveles de gobierno y ausencia de una autoridad logística nacional con visión transversal.

• Seguridad y riesgos operativos: altos índices de robo a transportistas, extorsiones y afectaciones derivadas del sobrepeso y la falta de mantenimiento en la red vial.

• Capital humano: escasez de personal calificado en temas logísticos, de transporte multimodal y gestión digital de cadenas de suministro.

Superar estos retos exige una acción decidida del Estado, del sector privado y de las instituciones académicas para articular una política logística integral, sostenible y resiliente (Cepal, 2020).

La nueva clave del siglo XXI: la infraestructura digital (infoestructura) y los gemelos digitales Más allá de las construcciones físicas, la verdadera ventaja competitiva radica en la infoestructura: la infraestructura de información y comunicación que permite la orquestación del sincromodalismo. Este es el campo en el que México tiene la oportunidad de saltar varias etapas de desarrollo y posicionarse a la vanguardia. La infoestructura es el sistema nervioso que dota de inteligencia a la red logística. La infoestructura comprende:

• Plataformas de intercambio de datos en tiempo real: sistemas interoperables que permiten a todos los actores de la cadena de suministro compartir información crucial sobre la posición de la carga, el estado de los puertos, la disponibilidad de transporte y las condiciones de la ruta. Ejemplos como Portbase, del puerto de Rotterdam, o Port Optimizer, del puerto de Los Ángeles, son referencias claras de cómo la visibilidad total impulsa la eficiencia.

En la figura 4 se ilustra la plataforma Port Optimizer del puerto de Los Ángeles, un ejemplo paradigmático de cómo la integración de datos en tiempo real optimiza rutas y tiempos de operación, con lo cual se mejora drásticamente la eficiencia y se reducen costos logísticos en la cadena marítima. Su replicación o adaptación en México es fundamental.

• Inteligencia artificial y machine learning para analizar volúmenes cuantiosos de datos, predecir retrasos, optimizar rutas dinámicamente y anticipar fallos operativos antes de que ocurran. Estas tecnologías son esenciales para la toma de decisiones ágil y proactiva que el sincromodalismo exige.

• Internet de las cosas (IoT) y sensores para el monitoreo continuo de activos (vehículos, contenedores), condiciones de la carga (temperatura, humedad) y el ambiente: proveen los datos crudos necesarios para la inteligencia artificial.

• Tecnología 5G para garantizar una conectividad ultrarrápida y confiable, crucial para la comunicación instantánea entre dispositivos, vehículos autónomos y sistemas de gestión complejos, como lo demuestra la implementación en el puerto de Hamburgo con drones y 5G.

En la figura 5 se muestra el uso de drones para supervisar operaciones en tiempo real y la tecnología 5G para permitir una conexión rápida y confiable para equipos y sensores en el puerto de Hamburgo. Esta sinergia tecnológica es un ejemplo de cómo la infoestructura avanzada mejora la eficiencia y el control operacional.

• Gemelos digitales (digital twins): simulación y optimización predictiva. Modelos virtuales de procesos logísticos y activos físicos que permiten simular operaciones, optimizar la asignación de recursos, probar escenarios y anticipar fallos o cuellos de botella antes de que afecten la operación real. El puerto de Rotterdam, con su plataforma Portbase basada en gemelos digitales, es un pionero en la aplicación de esta tecnología para una gestión portuaria inteligente (figura 6).

Un llamado a la acción: gobernanza, colaboración y talento humano

La transformación hacia un modelo sincromodal en México no será tarea fácil, pero es factible y absolutamente necesaria. Requiere una visión de Estado de largo plazo y una colaboración sin precedentes entre el sector público (gobierno federal, estatal, municipal), el sector privado (empresas de transporte, logística, tecnología), la academia (formación de talento) y la sociedad civil. Es fundamental:

2. Impulsar la inversión estratégica: dirigir recursos hacia la infraestructura física crítica y, de manera crucial, hacia el desarrollo de la infoestructura digital.

3. Desarrollar el talento humano: capacitar a profesionales en logística 4.0, ciencia de datos, ciberseguridad y manejo de sistemas inteligentes para operar y mantener esta nueva infraestructura.

4. Impulsar comunidades logísticas conectadas: es clave impulsar el fortalecimiento y la creación de comunidades logísticas integradas con participación de los actores relevantes. El uso de plataformas informáticas colaborativas será fundamental.

Conclusión: El futuro es nuestro, aceleremos el paso

Referencias

El nearshoring es la oportunidad, y el sincromodalismo –apuntalado por una vanguardista infoestructura– es la llave maestra. México tiene la oportunidad histórica de consolidarse no solo como un centro manufacturero de excelencia, sino como un hub logístico de clase mundial, redefiniendo los flujos comerciales no solo con Estados Unidos sino también con otros países en una inteligente estrategia de diversificación, sentando las bases para una prosperidad sostenida y resiliente. La inversión en estas áreas no es un gasto, sino una inversión estratégica en nuestro futuro como nación competitiva, actor relevante en América del Norte y líder regional para América Latina y el Caribe. Es el momento de actuar con audacia, visión y determinación para construir el sistema logístico que México y la nueva era de la glorregionalización demandan. El sincromodalismo ha llegado y, con él, posibilidades muy importantes para México. Mientras se discuten nuevos impuestos al comercio (aranceles), su duración y si serán mutuos, y mientras se instalan nuevas empresas para aprovechar este momento único de México en el comercio internacional y se negocia un nuevo T-MEC, es crucial que construyamos la infraestructura e infoestructura logística que el país necesita. Así podremos anticiparnos a las urgentes demandas de una nueva logística 4.0, preparándonos para una nueva administración en Estados Unidos en 2029

Banco Mundial, BM (2023). Logistics Performance Index (LPI) 2023 Report. Washington. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (2020). Infraestructura y logística para un desarrollo sostenible en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

International Transport Forum-Organisation for Economic Co-operation and Development, ITF-OECD (2021). ITF Transport Outlook 2021. París.

US Department of Commerce, USDOC (2023). Reshoring Initiative: Bringing jobs back to America.

US Department of Transportation, USDOT (2022). Freight and logistics supply chain assessment. Washington.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

1. Establecer marcos regulatorios que faciliten el cambio: fomentar la innovación y la interoperabilidad de plataformas, y simplificar normativas aduaneras y de transporte.

NAHÚN HAMED GARCÍA

VILLANUEVA

Presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Civil de la Academia de Ingeniería de México.

JAIME COLLADO

Vicepresidente del Comité Nacional Mexicano para la Comisión Internacional de Irrigación y Drenaje.

En este artículo se expone una serie de reflexiones y sugerencias para la atención de los grandes problemas, retos y oportunidades del sector hidroagrícola nacional, con el fin de favorecer la producción de los alimentos e insumos requeridos para satisfacer las demandas actuales y futuras de la población con una visión centrada en la aportación de los usuarios y el apoyo de la federación. Con una perspectiva al año 2050 que prioriza la seguridad, soberanía y garantía alimentarias, se sugiere un conjunto de criterios y acciones para establecer las bases y mecanismos orientados a contribuir, desde los distritos de riego, a la sostenibilidad agrícola del país.

En el campo de actuación de la ingeniería en México, en especial la vinculada al sector hidroagrícola, existen grandes problemas, retos y oportunidades para contribuir al desarrollo sostenible del país con una visión a corto, mediano y largo plazos priorizando la seguridad, soberanía y garantía alimentarias (García, 2025). En este marco de actuación, con una visión al año 2050, a continuación se desarrollan algunas sugerencias orientadas a la atención de los siguientes e ineludibles grandes retos:

• Incrementar la oferta nacional de alimentos

Crecimiento demográfico, de 130 a 152 millones hacia el año 2050 (≈ 880,000/año).

– Desarrollo y crecimiento socioeconómico: las personas con suficiencia alimentaria (71.4% de la población, alrededor de 93.2 millones de habitantes, según la ENIGH 2024) demandarán una dieta más rica, de 2,760 a 3,250 kcal/hab/día.

– Atención a los sectores de la población con carencias: existen unos 38.4 millones de habitantes con insuficiencia alimentaria (21.1 leve, 9.8 moderada y 6.5 severa), de los cuales 10 millones sufren desnutrición y, entre ellos, 1.2 millones son infantes.

– Incremento de la producción nacional respecto a las importaciones: desde hace por lo menos 30 años se registra un cada vez mayor y significativo aumento de las importaciones agrícolas, en especial de granos básicos como maíz amarillo (de uso industrial y pecuario), frijol, trigo y arroz.

• Contribuir a la sostenibilidad agrícola y a la seguridad y soberanía alimentarias

– Aumentar la productividad por unidad de superficie y volumen de agua, priorizando la de los granos básicos.

– Agrandar la superficie bajo riego, hecho sujeto a la disponibilidad hídrica y la calidad del suelo.

– Acrecentar la eficiencia global del riego. Mejorar las eficiencias de conducción, distribución y aplicación mediante una adecuada y continua conservación, rehabilitación, tecnificación y modernización de la infraestructura hidroagrícola, en especial la de sus fuentes de abastecimiento (presas y pozos) y la de sus canales, drenes, estructuras de control y operación, además de sus caminos.

– Ampliar los beneficios para los agricultores; impulsar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, con énfasis en la atención del cambio climático.

– Incrementar la producción hidroagrícola; atender la demanda nacional, regional y local.

• Adoptar elementos e indicadores estratégicos que sean la base de la toma de decisiones. Estos cálculos permitirán visualizar y determinar tanto el estado como la evolución de los grandes retos del sector, además de ser el soporte para identificar, priorizar y adoptar acciones de mejora. En este sentido, se sugiere adoptar cuatro indicadores básicos: suelo, agua, ganancia, alimento (SAGA, tabla 1).

• Manejar de manera eficiente el agua dentro del sector hidroagrícola. Aunado a los indicadores SAGA, se debe adoptar el compromiso de mejorar la eficiencia global con que se maneja el agua de riego, tanto en los

Elemento de atención

Productividad del suelo

Productividad del agua

Utilidad económica

Aportación a la seguridad y soberanía alimentarias

Indicador

Suelo. Producción por unidad de superficie cosechada (t/ha, kg/m2...)

Agua. Producción por unidad volumétrica de agua requerida por el cultivo (kg/m3, t/Mm3...)

Ganancia. Utilidad neta para los agricultores por unidad de superficie cosechada ($/ha, $/m2...)

Alimento. Producción (P) con respecto a la Demanda (D) de cada cultivo (P/D)

distritos como en las unidades de riego y, de manera complementaria, la disposición del agua excedente y suplementaria de los distritos de temporal tecnificado. En particular, se propone dar prioridad a las zonas hidroagrícolas cuya infraestructura es mayormente propiedad de la federación –distritos de riego–, con el fin de establecer un ejemplo a seguir por parte de las unidades de riego y los distritos de temporal tecnificado, donde predomina la infraestructura privada. En estas condiciones, resulta factible adoptar el compromiso de incrementar en promedio 10% la eficiencia global (Eg) con que se distribuye el agua en los distritos de riego, pasando de 40 a 50% para el año 2050; dicha acción implica aumentar la eficiencia de conducción (Ec), la de distribución (Ed) y la de aplicación (Ea) del agua de riego en los siguientes órdenes de magnitud: Ec de 83 a 88%, Ed de 76 a 82% y Ea de 64 a 70 por ciento.

Acciones estratégicas

• Establecer un marco de referencia, soportado con datos cuantitativos, sobre los grandes problemas, retos y espacios de oportunidad que se tienen en el sector hidroagrícola y su interacción con otros sectores relacionados con el procesamiento y la comercialización de los productos alimenticios, como el agua potable a escala urbana y rural, así como las actividades hidroempresariales, comerciales, turísticas, constructivas, tecnológicas y las asociadas a las vías de transporte, movimiento, comercialización y comunicación; en complemento, brindar un adecuado cuidado, atención y mejora del medio ambiente, incluyendo la consideración de los efectos del cambio climático y los de las inundaciones y sequías. Esto deberá estar acompañado por una cartera de proyectos técnica, económica, ambiental y socialmente soportados. De manera particular, se debe destacar la aportación del sector hidroagrícola en lo que respecta a la seguridad y soberanía alimentarias, la sostenibilidad y la economía nacional.

• Proponer índices e indicadores cuantificables que muestren el estado actual y la evolución de la producción y la productividad de los cultivos básicos a escala nacional, así como las posibilidades de su incremento y mejora por región y a través del tiempo, además de la importancia del sector hidroagrícola desde el punto de vista social, económico y ambiental, lo cual debe sustentarse en una visión sostenible y estratégica considerando, por principio, su evolución potencial

al año 2050. Lo anterior en un marco de respeto a las concesiones tanto de agua como de infraestructura física dentro del sector, en especial en lo concerniente a los distritos de riego.

• Identificar y comprometer a los actores que deben estar involucrados y comprometidos en cada campo de actuación, tanto gubernamentales como públicos, financieros y privados, e incluso aquellos que son estratégicos internacionalmente, en especial los de las áreas fronterizas. En este sentido, se debe priorizar la participación de los usuarios de las aguas nacionales, esto es, de los regantes y sus asociaciones, ya que son los que, en términos reales y prácticos, podrán dar continuidad a las acciones y capitalizarán finalmente los beneficios de un desarrollo sostenible de acuerdo con la atención y evolución de la demanda agrícola del pueblo de México. En este sentido, se sugiere considerar a los diversos entes involucrados, como lo son: asociaciones civiles de los usuarios de los distritos de riego; Asociación Nacional de Usuarios de Riego; Cámara de Diputados, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, Academia de Ingeniería de México, Colegio de Ingenieros Civiles de México, agroindustrias, banca comercial, Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura; mercados y empresas financieras vinculadas.

• Destacar que es indispensable capitalizar, desarrollar y aprovechar nuevas tecnologías, así como impulsar el conocimiento y la inventiva en pro de avanzar y consolidar los diferentes retos y espacios de oportunidad y de actuación relacionados con el sector hidroagrícola, como la producción y la productividad de los cultivos básicos y los comerciales asociados a la alimentación y el desarrollo sostenible del país, así como los correspondientes a la rentabilidad del sector agrícola, en un marco de actuación en el que se cuide la infraestructura hidráulica, en especial las fuentes de abastecimiento como las presas y los acuíferos, evitando su sobrexplotación y cuidando su conservación, rehabilitación y modernización. Se debe incluir la inteligencia artificial y la generación de desarrollos que conduzcan a patentes nacionales asociadas a la solución de la problemática actual y a la mejora del sector hidroagrícola con una visión regional y local, la cual debe ser acorde a las condiciones agroclimato -

Seguridad y soberanía alimentarias

lógicas, sociales, culturales y económicas dominantes en cada sitio.

• Identificar y proponer un conjunto de acciones concretas, tomando como punto de partida las que ya se han comprometido en los programas de gobierno –revisándolas y, en caso procedente, mejorándolas–, como la tecnificación de 200,000 ha en el ámbito de los distritos de riego, esto es, incluyendo las que ya están previamente acordadas por la actual administración federal. A lo anterior –desde el campo de actuación de la ingeniería civil y otras profesiones técnicas– debe sumarse y priorizarse la conservación, rehabilitación y modernización de la infraestructura existente dentro de los distritos de riego (Conagua, 1999 a 2020): al menos 51,068 km de canales; 32,235 km de drenes; 71,101 km de caminos; 326,579 estructuras de control; 158 presas de almacenamiento; 321 presas derivadoras y 957 plantas de bombeo. Lo anterior es fundamental y se magnifica al considerar que gran parte de esta infraestructura ya ha superado su vida útil. En este sentido, incluyendo posibles ampliaciones de superficie dentro de los distritos de riego, se debe prever una inversión promedio por sexenio del orden de los 100,000 millones de pesos.

• Soportar los puntos anteriores mediante un conjunto de acciones concretas como las que a continuación se enlistan:

Adoptar indicadores, tipo SAGA, para incrementar la productividad por unidad de superficie y el volumen de agua destinado al riego –aumento de la producción agrícola y de los ingresos de los agricultores–, aspecto que se debe soportar con una adecuada medición y el consecuente respeto a la disposición de los volúmenes de agua autorizados durante cada ciclo agrícola.

– Controlar la sobrexplotación de las fuentes de abastecimiento, con énfasis en las presas y los acuíferos.

– Priorizar y reconocer la importancia de la conservación, la rehabilitación y la modernización de la infraestructura existente, dando una atención especial a la que ya superó su vida útil, para garantizar su funcionalidad y seguridad; esto último particularmente en lo que corresponde a presas.

– Respetar y actualizar las concesiones de agua y de infraestructura física asociadas al riego.

– Regularizar, en función de la disponibilidad hídrica y teniendo como límite las concesiones hidrológicamente factibles, a los usuarios irregulares y precarios vinculados a los distritos de riego.

– Ajustar las superficies y los límites físicos de los distritos de riego que han sido en parte invadidos por zonas urbanas: DR075, DR063 y DR010 en Sinaloa; DR043 en Nayarit; DR023 en Querétaro, DR020 y DR083 en Michoacán. El mismo ajuste se sugiere en las áreas no productivas de los distritos que, por la pérdida de la calidad de sus suelos, por efecto de la salinidad y contaminantes, por estar en zonas bajas

o por su abandono por décadas ya no resulta sostenible recuperar para su aprovechamiento agrícola.

– Identificar a los mejores productores, en escala regional y local, y compartir su experiencia.

– Caracterizar e identificar las zonas y parcelas con mayor potencial productivo por su calidad de suelo y disponibilidad de agua, en especial aquellas que no están siendo aprovechadas adecuadamente.

– Caracterizar y adoptar las condiciones técnicas y métodos de riego acordes a la disponibilidad de agua, en tiempo y cantidad, para garantizar que funcionen apropiadamente.

– Integrar áreas compactas para hacer posible la tecnificación de zonas que propicien sistemas de riego colectivo para promover economías de escala y un uso más racional, eficiente y rentable de insumos, equipos y maquinaria con el apoyo de personal especializado.

– Verificar, en caso necesario, que se cuenta con la carga y la disponibilidad energética asociada a la mejora e introducción de sistemas de riego como los de aspersión y goteo.

– Revisar y ajustar las dimensiones de las parcelas a tecnificar para mejorar la aplicación del agua de riego, en especial la del riego por gravedad, y su asociación con la red de drenaje.

Conclusiones

Para identificar y cubrir los grandes retos del sector hidroagrícola (Conforti, 2011), y en particular el vinculado en México a los distritos de riego, se requiere información confiable de la cual se deriven las acciones e inversiones que es necesario adoptar para impulsar su desarrollo sostenible. En este sentido, mediante lo que se ha expuesto en este documento, se propone que, desde el punto de vista técnico, ingenieril, administrativo, social y económico, se planifiquen, sustenten, prioricen y fundamenten los proyectos y las inversiones a realizar para mejorar la producción y la productividad hidroagrícola dentro de un marco sostenible, en pro de la seguridad y soberanía alimentaria. En tal sentido, es de resaltar que la ingeniería civil desempeña un papel fundamental

Referencias

Comisión Nacional del Agua, Conagua (1999-2020). Estadísticas agrícolas de los distritos de riego. México.

Conforti, P. (Ed.) (2011). Looking ahead in world food and agriculture. Perspectives to 2050. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Agricultural Development Economics Division. Economic and Social Development Department. García, N. H. (2025). Problemas, retos y oportunidades del sector riego para el desarrollo y la sostenibilidad hidroagrícola en México. Garantía y soberanía alimentaria. Una visión desde los distritos de riego. México: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

¿Desea opinar o cuenta con mayor información sobre este tema? Escríbanos a helios@heliosmx.org

FELIPE IGNACIO ARREGUÍN CORTÉS

Maestro y doctor en Ingeniería Hidráulica. Fue subdirector general técnico de la Conagua, director general del IMTA y presidente del CICM y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente colabora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

FERNANDO JORGE GONZÁLEZ

VILLARREAL

Doctor en Ingeniería. Creador de la Conagua y del IMTA. Fue presidente del CICM. Es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y presidente del Centro Regional de Seguridad Hídrica, Unesco.

En meses recientes, las noticias sobre las inundaciones en diversas alcaldías de la Ciudad de México han ocupado espacios relevantes en la prensa, radio, televisión y redes sociales. Cada temporada de lluvias, miles de personas enfrentan calles anegadas, tráfico paralizado y pérdidas económicas que afectan su estabilidad.

Existen opiniones diversas sobre el origen de las inundaciones, muchas de ellas con ciertas tendencias. Por ejemplo, destacados especialistas recomiendan no decir que el fenómeno se debe al cambio climático, porque eso descarga responsabilidades a las autoridades, que tienen como misión evitarlas; lo mismo sucede con atribuirlas a la gestión de la basura. Desde luego, esas mismas autoridades o los afectados emiten sus declaraciones para defenderse de la opinión pública, o desde la posición de quien ha perdido sus bienes. Y finalmente la información llega a la sociedad a través de los medios de comunicación con diferentes grados de distorsión. Pero ¿cuál es la razón de que estos fenómenos sucedan? Es difícil señalar solo una, pues son eventos complejos y multifactoriales. Vayamos primero al origen que genera las inundaciones: la lluvia, y a revisar cómo se calcula el diámetro de los tubos que integran la red de drenaje a través de la cual se trasladará el agua de la lluvia hacia un lugar conveniente –un río, un lago, una presa. Existen varias fórmulas para hacer el cálculo de cuánta agua llovida escurre hacia los sistemas de drenaje; la más conocida es la fórmula racional, desarrollada por el ingeniero irlandés Thomas Mulvany en el siglo XIX, expresada de la siguiente manera:

Q = CiA

donde:

Q es el caudal o gasto (en metros cúbicos por segundo)

C es el coeficiente de escurrimiento, un valor adimensional que indica la proporción de lluvia que se convierte en escurrimiento superficial.

i es la intensidad de la lluvia que mide cuán fuerte llueve en un periodo dado

A es el área de la cuenca o de la superficie sobre la cual llueve

Conocido el caudal de agua que aporta la cuenca o parte de ella, todo se reduce a determinar las características geométricas de la red: diámetros de los tubos, pen-

dientes y rugosidades (desde luego, hay que determinar las bombas, piezas especiales, etc., pero por ahora hablemos de las tuberías de la red), para entonces sumar los gastos calculados e ir aumentando los diámetros, y contar siempre con capacidad de conducción. ¡Fácil!

Supongamos que el diseño fue correcto, que se le ha dado a la red el mantenimiento adecuado y que la operación ha sido impecable. Debería funcionar siempre muy bien. ¡Pues no!

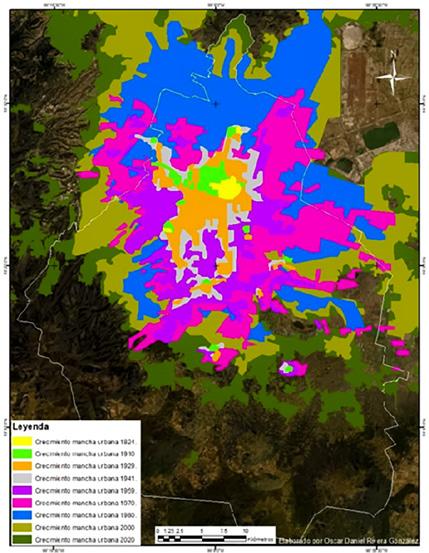

Sucede que las tres variables con las que diseñamos (C, i y A) cambiaron con el tiempo. Empecemos por el área A. Actualmente, la Ciudad de México tiene un área urbana del orden de 1,500 km2, cuando en 1980 era de aproximadamente 800 km2 (figura 1).

Pasemos al coeficiente de escurrimiento, C. Este refleja cuánto de la lluvia escurre hacia el sistema de drenaje. En áreas naturales como bosques o campos es bajo, del orden de 0.1 a 0.3, ya que el suelo absorbe gran parte del agua; en cambio, en zonas como las de la Ciudad de México, estos valores pueden llegar a 0.7 o 0.9 debido a la impermeabilización originada por la pavimentación con concreto y asfalto, y los diversos tipos de construcciones sobre terrenos baldíos, en jardines dentro y fuera de las casas, e incluso en zonas declaradas como reservas naturales.

Al escurrimiento propio generado por la precipitación sobre las áreas de la ciudad se suma el de las sierras circundantes, como la de Guadalupe y el Ajusco, que han sido deforestadas, por lo que se genera un caudal mayor al inicialmente calculado, que debe ser conducido por el sistema de drenaje.

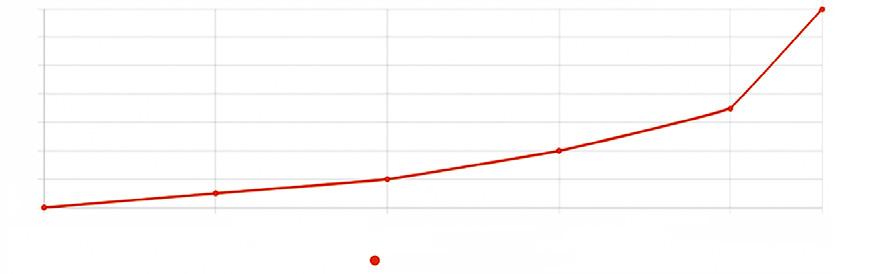

Y ahora la variable más compleja –y la menos documentada en los archivos meteorológicos existentes–: la intensidad de la lluvia, i. Como se señaló anteriormente, esta mide cuánto llueve en un periodo; se expresa en milímetros por hora, o litros por metro cuadrado por hora. En la Ciudad de México se ha modificado debido a varios factores. Primero, el cambio climático, un problema global, a cuyo combate casi todos los países se han comprometido. Pero la firma de acuerdos y pactos no transita

¿Por qué se inunda la Ciudad de México?

Crecimiento

a las acciones, y el planeta se calienta cada vez más; durante algunos periodos supera la meta planteada de no rebasar los 1.5 °C, establecida en el Acuerdo de París. El calentamiento de los océanos genera más vapor de agua, tormentas y ciclones que aportan humedad sobre la porción continental de México, además de que el calentamiento global aumenta la capacidad de la atmósfera para retener humedad. Si a ello se agregan los efectos del fenómeno El Niño, se puede entender parte del porqué de las lluvias torrenciales en la Ciudad de México registradas en los años recientes. Un agravante adicional es el efecto de isla de calor urbana, producida por la concentración de edificios, vehículos y superficies impermeables que absorben y retienen el calor. Existen mediciones que muestran incrementos en las temperaturas nocturnas hasta de 7.8 °C. Estos microclimas favorecen la formación de tormentas convectivas más intensas.

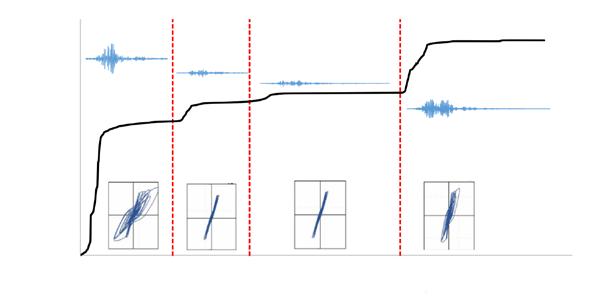

En la figura 2 se presenta la evolución de la intensidad máxima de lluvia en milímetros por hora (mm/h) en la Ciudad de México, obtenida con inteligencia artificial, complementada con la comprobación de algunos datos, uno de ellos el registro de septiembre de este año, que superó los 100 mm/h. En la gráfica puede notarse el impacto del cambio climático y del efecto de la isla de calor a partir del año 2000. Para tener una idea del impacto de los cambios del coeficiente de escurrimiento y de la intensidad máxima de una tormenta de duración de una hora en un área de 1 km2 de la ciudad, sobre el caudal generado se presenta un ejercicio de cálculo de este para los años 1980 y 2025.

Año 1980: Q = CiA; Q = 0.55 × 50 mm/h × 1 km2 = 7.64 m3/s

Año 2025: Q = CiA; Q = 0.80 × 100 mm/h × 1 km2 = 22.22 m3/s

Con todos los riesgos que significa en este ejemplo la selección de C e i, el gasto que debería conducir el sistema se habría triplicado. Es más, suponiendo que no hubiera cambiado nada en ese kilómetro cuadrado (no se incrementa el área pavimentada ni hay nuevas construcciones, es decir, permanece constante C), el gasto se duplicaría: 15.27 m3/s.

Hasta ahora se ha supuesto que el sistema diseñado y construido se ha mantenido correctamente. Como se señaló arriba, una vez que se conoce el caudal, es necesario determinar la geometría del sistema, básicamente diámetros, rugosidades y pendientes.

Los diámetros y rugosidades dependen del material seleccionado. El crecimiento de la red de alcantarillado de la Ciudad de México se ha dado en forma gradual de acuerdo con la demanda del servicio por los barrios, fraccionamientos o colonias. En la época del porfiriato se usaron tubos de barro cocido reforzado, esmaltados interiormente; después se ha transitado por materiales como hierro fundido, concreto armado, acero, policloruro de vinilo, PVC y polietileno de alta densidad (PEAD). Pero estos tubos están expuestos a la corrosión provocada por el ácido sulfhídrico producido por la descomposición anaerobia de la materia orgánica que conducen. Existen estimaciones que consideran que un 30% de las tuberías están afectadas por este fenómeno. Por otro lado, el mantenimiento deficiente del sistema, que mide más de

¿Por qué se inunda la Ciudad de México?

12,000 km, no es suficiente para evitar obstrucciones en muchos tramos de las tuberías.

La infraestructura de drenaje se construyó en su mayor parte entre los decenios de 1970 y 1980, y mucha de ella debe reponerse (tubos, bombas, válvulas, etc.); desafortunadamente, esto no ha sucedido con la atingencia requerida.

La otra variable geométrica de una red de drenaje es la pendiente de las conducciones, muy importante porque estos sistemas –salvo excepciones– funcionan por gravedad.

Los acuíferos que subyacen en la Ciudad de México se han explotado desde la época de la Colonia y este proceso, que no ha cesado, causa grandes problemas de subsidencia. Existen zonas donde el hundimiento acumulado en casi un siglo es de entre 9.00 y 10.00 m, y de 1940 a 1960 la velocidad de hundimiento fue mayor, con velocidades de 40 cm/año. En la figura 3 se presenta la distribución de velocidades de hundimiento en el acuífero de la cuenca del Valle de México, y se observa que las zonas mayormente afectadas son el centro de la ciudad y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Es importante señalar que esta figura se elaboró con datos correspondientes a un periodo de observación de 15 años.

Estos hundimientos cambian la pendiente de las tuberías y hacen que su funcionamiento sea diferente al de diseño. Se han detectado incluso contrapendientes en el sistema que alteran su operación y reducen su capacidad de conducción. Desde luego, la red también se ve alterada por los efectos sísmicos de la ciudad.

Vale la pena señalar que la subsidencia se manifiesta también en la superficie del suelo, creando “cuencas” urbanas que captan el agua de lluvia durante las tormentas y provocan en consecuencia más inundaciones.

Hasta ahora hemos visto que es muy difícil que los sistemas de drenaje diseñados en otros tiempos funcionen bien actualmente. Pasemos ahora a la operación. El que estamos analizando comparte cuencas con los estados de Hidalgo y México; la operación la hacen de manera coordinada, mediante el Protocolo de Operación

Conjunta del Sistema Hidrológico del Valle de México, que incluye la cuenca del río Tula.

Finalmente, un tema que genera gran discusión: la basura, un problema generado por la falta de educación ambiental, insuficientes contenedores, recolección ineficiente y campañas de comunicación poco efectivas. La Ciudad de México genera un poco más de 13,000 toneladas de residuos plásticos, vidrio, desechos orgánicos, muebles… diariamente, y parte de ellos obstruyen coladeras, rejillas y alcantarillas, reduciendo la capacidad de flujo del sistema.

Nuevamente, si el sistema funcionara como se diseñó y el tiempo no lo hubiera dañado… pero el agua no puede entrar, debido a los taponamientos producidos por la basura, y se van a generar inundaciones, incluso con una lluvia “normal”.

Soluciones

La impermeabilización urbana, el impacto del cambio climático, el efecto de isla de calor, el crecimiento poblacional, la expansión descontrolada de la mancha urbana, el mantenimiento deficiente, la infraestructura obsoleta, la subsidencia del suelo y la acumulación de la basura ponen en riesgo la sostenibilidad de la ciudad.

Para hacer a la Ciudad de México resiliente ante las inundaciones, se requiere primero la decisión política de las autoridades para dimensionar la verdadera crisis que se enfrenta y que amenaza con seguir creciendo; para planear, financiar, ejecutar y mantener un sistema resiliente ante los retos ya citados, en el entendido de que no será un programa de un año, ni de diez, ni de veinte: estos proyectos normalmente son permanentes.

Tal decisión política debería empezar por una organización (con cualquier desprestigiado nombre: comité, comisión, programa… es lo de menos), integrada por los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México e Hidalgo; la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, instituciones académicas y de investigación, la sociedad civil y el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Intensidad máxima anual (mm/h)

Fuente: Obtenida con inteligencia artificial y comprobación de algunos datos por el autor.

Evolución de la intensidad máxima de lluvia en mm/h en la Ciudad de México.

EDUARDO REINOSO ANGULO

Ingeniero civil con doctorado. Investigador titular del II UNAM. Parte de su trabajo se enfoca en estimar el riesgo sísmico de la CDMX.

JOSÉ GIOVANNI CRUZ VARGAS

Ingeniero civil con doctorado. Becario del II UNAM.

ISABEL QUETZALY FONTES GALINDO

Ingeniera civil. Becaria del II UNAM.

ÓSCAR DANIEL ORTIZ MARTÍNEZ

Ingeniero Civil. Becario del II UNAM.

A 40 años del sismo de 1985, aún quedan huellas de la tragedia en numerosos predios baldíos y parques. Muchos edificios se reconstruyeron con estándares modernos, lo que garantiza su seguridad; otros, con daños graves y menores, fueron reparados y reforzados, pero su riesgo sísmico puede ser muy alto debido a que las patologías estructurales que causaron la tragedia siguen presentes, así como el golpeteo, el daño acumulado por múltiples sismos y las alteraciones estructurales causadas por los dueños.

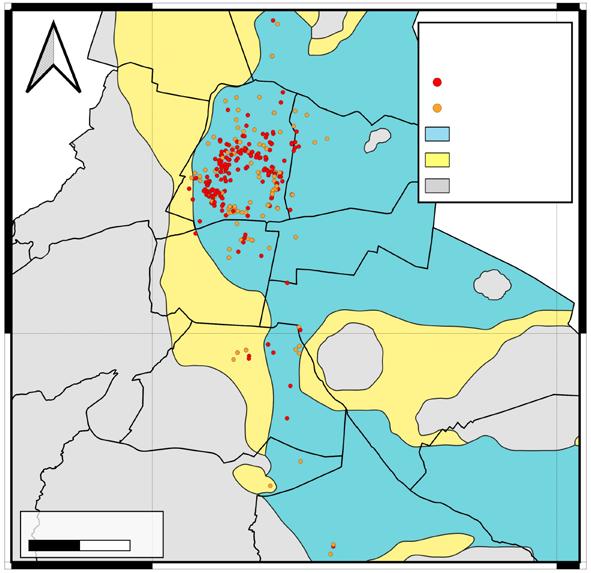

La Ciudad de México creció aceleradamente durante las primeras décadas del siglo XX con edificios que cumplían con los requisitos urbanos y arquitectónicos de la época, pero que desafortunadamente, por falta de conocimiento tanto de la intensidad sísmica como del comportamiento estructural, su diseño sísmico resultó ser limitado. El sismo de 1957 puso a prueba a la ciudad; causó algunos colapsos y otros daños graves y muchos daños menores. No obstante, el cambio en el diseño sísmico no fue sustancial. En 1979, el sismo que derrumbó la Universidad Iberoamericana en la colonia Campestre Churubusco causó también muchos daños graves en otros edificios. El sismo de 1985 dejó más de 190 edificios colapsados y más de 120 con daños muy graves (figura 1), que son los que se pudieron documentar, aunque existen reportes que aseguran que más de mil edificios resultaron con daños graves (Esteva, 1987); la falta de registros de muchos edificios con daño grave es una muestra de que no se tuvo la capacidad –ni como sociedad ni en el ámbito ingenieril– de recabar fotografías o realizar dictámenes a todos los edificios. La ubicación exacta y algunas características estructurales y de intensidad de los edificios documentados se pueden consultar en internet (visualizador.si-se.mx). De los colapsos registrados, 76 fueron parciales y 116 totales, y aunque en todos los casos la pérdida del edificio fue completa, los colapsos parciales no causan tantas víctimas como los totales.

A 40 años de ese sismo, 172 edificios han sido reconstruidos, 69 fueron rehabilitados, 42 predios siguen baldíos (en su mayoría estacionamientos), a 19 se les

dieron otros usos (en algunos casos parques) y de nueve edificios no se logró obtener información (figura 2). Estas cifras muestran la baja resiliencia que se tuvo ante este sismo, ya que la afectación duró varios años, además de que en muchos casos no se logró regresar al estado inicial y hoy en su lugar hay predios baldíos o tienen otro uso que no se compara con el que brinda un edificio. Podemos asumir que la reconstrucción de los 172 edificios se hizo ya con los aprendizajes obtenidos después del sismo, y podemos confiar en que su seguridad es elevada; sin embargo, los 69 rehabilitados (más otros cientos con daños de los que no se tiene registro) seguirán estando sometidos a sismos intensos, muy intensos y muy frecuentes.

Daño acumulado por sismos de alta intensidad

La larga duración de los sismos que ocurren en la Ciudad de México puede conducir a la falla de elementos estructurales en niveles de deformación más bajos que los establecidos en las normas de construcción, debido a la acumulación de energía estructural de daño disipada. Las propiedades estructurales como la rigidez, la resistencia y la capacidad de deformación se deterioran significativamente en estructuras que han estado expuestas a varios sismos de alta duración e intensidad. De los edificios colapsados en 1985, 23% habían sido construidos antes de 1957, es decir, estos edificios ya habían estado expuestos al menos a dos sismos muy intensos (1957 y 1979). El 67% fueron construidos entre 1957 y 1979, expuestos a un sismo intenso; en esta época predominó el sistema estructural de losa plana –por las

Resiliencia sísmica de edificios a 40 años del sismo de 1985

ventajas arquitectónicas que tenía–, que durante el sismo de 1985 demostraría ser muy vulnerable. Finalmente, solo el 10% de los edificios colapsaron sin haber estado sometidos a sismos intensos previos.

Como muestra de que en la Ciudad de México el daño acumulado es muy relevante, la figura 3 presenta el modelado de la respuesta de un edificio construido antes de 1985 ubicado en el edificio de la SCT (Xola y Eje Central). Tomando en cuenta parámetros reales como amortiguamiento y ductilidad del edificio, los resultados muestran la energía liberada con daño estructural para cada sismo, y cómo esta se va acumulando con los sismos posteriores. Aun sismos como los de 1989 y 2012, que son frecuentes y no se consideran sismos intensos, contribuyen al daño acumulado. Debido a que no se registró en el edificio de la SCT el segundo sismo de 1985, no se incluye en la gráfica, pero habría que agregar más daño acumulado del orden del provocado por el sismo del 25 de abril de 1989. Esta acumulación de daño es un problema único en la Ciudad de México, e impone un reto muy importante a los edificios antiguos ya que la energía que han liberado con daños, algunos imperceptibles pero reales, disminuye su resistencia y aumenta el riesgo ante eventos futuros. Muchos de los edificios con daño grave y colapso durante 1985 ya habían experimentado los sismos muy intensos de 1957 y 1979, más otros menos intensos pero más frecuentes.

Daños en sismos de baja intensidad

El sismo del 23 de junio de 2020, pese a ser un ejemplo de sismo con intensidades bajas, causó daños en 36 edificios, lo cual es una alerta de un desempeño sismorresistente no adecuado, ya sea por la presencia de patologías como planta baja débil, desplazamientos excesivos por sistemas estructurales muy flexibles como losa plana, o por daño acumulado. A todos los edificios que sufren daño durante este tipo de sismos deberíamos prestarles atención inmediata, ya que es una advertencia clara de su alta vulnerabilidad y de que en un siguiente sismo intenso podrían presentar daños importantes.

Patologías estructurales

Durante el sismo de 1985 se observaron patologías en los edificios que resultaron dañados; las más recurrentes fueron la irregularidad en planta y planta baja débil (PBD). La patología de edificios en forma de cuña en planta es una de las más peligrosas, ya que uno de cada tres edificios con esta patología presentó daños muy graves en 1985. Antes de este año, analizar y diseñar edificios con irregularidades en planta no era sencillo. Afortunadamente, las herramientas de cómputo actuales permiten hacer análisis tridimensionales más complejos, aunque el abuso en formas arquitectónicas osadas hace que estos análisis tengan limitaciones importantes, sobre todo en el comportamiento no lineal ante sismos muy intensos. Los edificios que muestren más de una patología deberían recibir atención inmediata.

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc Venustiano Carranza

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

0 2.5 5 km

Coyoacán

Simbología Colapso Grave Lago

Transición Lomas

Iztacalco

Xochimilco

Iztapalapa

Figura 1. Edificios colapsados y con daño grave en 1985.

Figura 2. Estado actual de los edificios con daños documentados durante el sismo.

Golpeteo

Este es un problema urbano complejo, debido a que dos edificios, perfectamente analizados y diseñados, podrían dañarse y hasta colapsar durante un sismo debido a la separación insuficiente entre ellos. En la Ciudad de México este problema es particularmente notable, debido a los grandes desplazamientos provocados por los efectos de sitio, la interacción suelo-estructura y el comportamiento no lineal, entre otros.

La primera vez que se observó a gran magnitud este fenómeno en todo el mundo fue durante el sismo

19/09/1985 25/04/1989 12/03/2012 19/09/2017