10-11/2025

Plug-in-Hybrid: Ist das Doppelherz am Ende?

Das mit Verbrennungs- und Elektromotor ausgestattete Antriebskonzept ist vor allem bei Firmen durchaus beliebt. Da die tatsächlichen Verbrauchswerte aber meist stark von den theoretischen abweichen, ändert die EU die Vorgaben. Mit möglicherweise gravierenden Folgen. ab Seite 6

Großer NutzfahrzeugSchwerpunkt

Wir haben die neuesten Busse, Transporter und Pick-ups unter die Lupe genommen ab Seite 33

Winterreifentests von ÖAMTC und ARBÖ

Welche Modelle Ihre Fahrzeuge sicher von A nach B bringen und welche eher nicht Seite 30

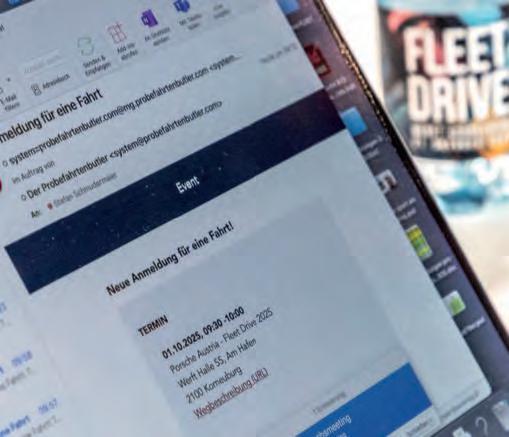

Erfolgreiche Premiere des FLEET Drive

Über 100 Fuhrparkleiter testeten

53 Modelle von 22 Marken in 350 Testslots ab Seite 14

DIE MITARBEITER, DIE NIE PAUSE MACHEN

FINANZIERUNG GRATIS:

*Symbolfoto. Stand 01.10.2025. Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP. Verbrauch kombiniert: 5,4 - 11,1 l/100km; CO2-Emission kombiniert: 142 - 291 g/km. Verbrauchs- und Emissionswerte wurden gemäß der WLTP ermittelt und sind nur als Richtwerte zu verstehen. Aktionspreis exkl. Ust bei Finanzierung über Stellantis Financial Services. Gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2025 bei teilnehmenden Opel Partnern. Angebot von Stellantis Financial Services - ein Service der Stellantis Bank SA Niederlassung Österreich für Unternehmer - unterliegt nicht dem VKrG. Angebot inkl. Garantieverlängerung gratis für 48 Monate/120.000 km (gemäß den Bedingungen der Opel Austria GmbH). Details bei Ihrem Opel Händler. Winterkompletträder gratis gültig bei Kaufvertrag bis 31.12.2025 bei Finanzierung über die Stellantis Bank. Inkludiert vier Winterkompletträder exklusive Montage und Bolzen. Gültig für Gewerbekunden mit Fuhrparkgröße zwischen 0 – 30 Fahrzeugen. Keine Barablöse möglich. Nur solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Editorial

Liebe Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter!

Die FLEET Convention feierte

heuer im Juni ihr 10-jähriges Jubiläum und hat sich als DIE Veranstaltung rund ums Firmenauto in Österreich etabliert. Vor wenigen Wochen hat das zweite große Event der FLOTTE seine Premiere gefeiert, der FLEET Drive. Ausgehend von der Werft Korneuburg, konnten 53 Modelle von 22 Herstellern in 30-minütigen Slots auf öffentlichen Straßen getestet werden, eine Möglichkeit, die über 100 Fuhrparkverantwortliche namhafter Unternehmen gerne annahmen. Und dem FLEET Drive danach ein gutes Zeugnis ausgestellt haben, ebenso wie die Aussteller. Das neue Konzept hat Anklang gefunden, was uns nicht nur sehr freut, sondern auch eine Fortsetzung 2026 planen lässt. Alle Infos und Fotos finden Sie ab Seite 14 in dieser Ausgabe.

Geht’s dem PHEV an den Kragen?

Unser aktuelles Thema dreht sich dieses Mal um den Plug-in-Hybridantrieb. Gerade in Unternehmen eine durchaus beliebte Wahl der Fortbewegung und auch geeignet, um sich der E-Mobilität langsam und

BILD DES MONATS

quasi mit Netz und doppeltem Boden anzunähern. Denn ist der kleinere Akku leer, wird automatisch auf den Verbrenner gewechselt. Problem an der Sache: Viele Firmenautofahrer

Der erste FLEET Drive ist bei

Fuhrparkverantwortlichen und Ausstellern sehr gut angekommen, eine Fortsetzung folgt 2026.“

fahren ausschließlich mit dem Verbrenner und stecken das Auto selten bis nie an. Entsprechend weit sind die tatsächlichen Verbräuche daher vielfach von der Theorie entfernt. Und das wiederum hat die EU auf den Plan gerufen, den Faktor, der die prognostizierte elektrische Nutzung und damit die Ein stufung des CO2-Ausstoßes bestimmt, nach unten zu setzen, was den PHEVAntrieb für Unternehmen wie Autohersteller uninteressant machen könnte. Insofern etwas schade, da in den letzten

Monaten etliche Modelle mit durchaus namhafter E-Reichweite von mehr als 100 Kilometern auf den Markt gekommen sind. Apropos neue Modelle, wir haben in dieser Ausgabe zahlreiche neue Nutzfahrzeuge für Sie unter die Lupe genommen, vom Elektrobus über den Diesel-Transporter bis hin zum Pickup. Und darüber hinaus das größte Nutzfahrzeug-Werk von Stellantis in Italien sowie die Forschungs- und Entwicklungsstätte von Renault in Frankreich besucht und Blicke hinter die Kulissen geworfen. Wie Sie sicher bemerkt haben, liegt dieser Ausgabe der FLOTTE auch wieder unser Nachschlagewerk Fuhrpark-Kompakt bei, in dem Sie Ansprechpartner zahlreicher Unternehmen finden, vom Autohersteller über Fuhrparkmanagementanbieter bis hin zu Ladekarten.

Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit der FLOTTE!

Stefan Schmudermaier Chefredakteur FLOTTE

Passend zum Nutzfahrzeug-Schwerpunkt: Dieser Transporter ist im Auftrag der Bierqualität unterwegs. Biertester in ganz Europa? Ein echter Traumjob! ;-)

EXKLUSIV

Aktuelles Thema 06

EU geht PHEV an den Kragen

FLEET Drive 14

Nachbericht der Fahrveranstaltung

Fuhrparkverband Austria 24

Umfrage Negativer Schadensverlauf

Fuhrpark-Portrait 28

Die E-Nutzi-Flotte von TKE

Kolumne 32

Eichen einer Ladestation

Rückblick 65

NSU Ro 80

Kurzmeldungen 10

Aktuelles aus der Mobilitätswelt

Dacia Produkttag 12

Updates von Spring bis Bigster

FLEET Drive 2025 14

Der Fahr-Event von FLOTTE

FLEET Drive: Impressionen 16

Der Tag in Bildern

FLEET Drive: Statements 19 Meinungen und Stimmung

Ausbau des Schnellladenetzes

Flotten-Übergabe an Biogena Wiener Elektro Tage 22

Volles Programm am Rathausplatz

& A1 23

E-Auto als Notfallakku für Handynetz

Fuhrparkverband Austria 24 Umfrage Negativer Schadensverlauf

aus der Industrie

patzt beim Crashtest

Das war der Business Travel Day

E-Nutzi-Flotte von TKE

als Risiko

bringt Premium-Grip

einer Ladestation

aus der Transporterwelt

auf Herz und Nieren

für den Movano

Schnell laden, viel beladen

im Werk Atessa

Jahre Sprinter & Zukunftsvisionen

FREIZEIT

Bott 41

Nachhaltige Lösungen

Toyota Hilux 42

Pick-up in GR-Sportausführung

VW Caddy 43

PHEV und innovative Klapp-Bank

Ford Ranger PHEV & e-Transit 44

Matsch fun unter Strom

VW Crafter 46

Mehr Technik für den Laderiesen

Toyota Proace Max 48

Mit Diesel auf die Langstrecke

AUTO

Auto-News 49

Wichtige Neuerscheinungen

Schon gefahren

KIA EV4 50

E-Kompakter aus Südkorea

Nissan Leaf 51

Neuauflage des E-Pioniers

Seat Ibiza 52

Update für den kleinen Katalanen

Alfa Romeo Tonale 53

Facelift für den Italo-Feschak

KGM Torres & Musso 54

Hybrid-SUV & E-Pick-up

Citroën C5 Aircross 55

Komfortbetontes SUV

Nissan Qashqai 56

Update für den E-Power-Antrieb

DS N°4 57

Auch der Diesel bleibt an Bord

Im Test

Ford Puma Gen-E 58

Neue Talente dank E-Power

Audi A6 Avant e-tron 59

Luxusstromer mit Ladeheck

Toyota Land Cruiser 60

Es kann nur einen geben

Fiat 600e 61

Wenn Charme Grenzen bricht

Mercedes EQE 62

Innere Werte über alles

Freizeit-News

Was sonst noch wichtig ist

63

Škoda Elroq RS 64

Die sportlichste Ausbaustufe

Rückblick 65

NSU Ro 80

Abschluss und Impressum 66

Beilage Fuhrpark-Kompakt

Das Nachschlagewerk für Ihren Fuhrpark

Droht ein doppelter Herzinfarkt?

Geht es nach aktuellen EU-Plänen, soll es Plug-in-Hybriden nun stärker an den Kragen gehen.

Das Ende der Fabelverbräuche hätte zugleich weitreichende Folgen für Hersteller und Kundschaft.

Steht die Kraft der zwei Herzen vor dem Aus?

Text: Roland Scharf, Stefan Schmudermaier

Es klang immer schon fast zu gut, um wahr zu sein: Im Ortsgebiet fährt man leise und sauber mit dem Elektroantrieb, und auf der Autobahn, wenn es mal weiter weggeht, kommt der Verbrenner – zumeist ein Benziner – zum Einsatz. Je nach Effizienz und Einsatzgebiet der passende Antrieb, dazu eine unschlagbare kombinierte Reichweite – mit dem Plug-inHybrid, so scheint es, hat man die perfekte Schnittmenge der Technologien, das Beste beider Welten kombiniert. Je moderner die Modelle, desto größer wurden Akkus und E-Reichweiten, sodass heutzutage dreistellige Kilometerleistungen auch in der Praxis erreichbar sind. Kein Wunder, dass die eigentlich schon fast totgeglaubte Technologie derzeit wieder ein Comeback feiert.

Fahren ohne Laden

Und dennoch bleibt ein ureigenes Problem bestehen, das sich die EU nun endgültig vorknöpfen möchte: Ist die Batterie einmal leer, muss man sie nicht mehr aufladen, sondern kann auch nur mit dem Verbrenner weiterfahren. Und der große Vorteil von Akku und Elektromotor an Bord würde sich ins Gegenteil kehren.

Gerade viele Fuhrparkverantwortliche können davon ein Lied singen, oft war das Ladekabel bei der Rückgabe des Autos nach Jahren noch originalverpackt, der durchschnittliche Verbrauch

dafür mitunter deutlich höher als beim guten alten Diesel. Vorteil für den Dienstnehmer bleibt der geringere Sachbezug von 1,5 Prozent, der freilich auf einem oft praxisfernen WLTP-Verbrauch basiert.

Sonderbarer Sonderstatus

Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Mono-Antrieben wie Benziner, Diesel oder auch E-Autos werden PHEV (Plug-in-Hybrid-Vehicle) nicht nur in einem Fahrzyklus gemessen. Es gibt schließlich zwei Verbräuche zu messen, weswegen zuerst der Stromspeicher leergefahren wird, egal, wie viele Zyklen dafür gebraucht werden. Erst dann wird mit dem Verbrenner weitergemessen, ebenfalls mindestens einen gesamten Zyklus lang. Anders kommt man sonst schließlich nicht auf die getrennten Verbrauchswerte. Am Verfahren an

sich gibt es auch nichts zu kritisieren, in der Kritik steht aber der Utility Factor, jener Wert also, der festlegt, wie hoch der E-Anteil an der Gesamtfahrstrecke ist und nach dem sich der WLTP-Verbrauch richtet. Je nach elektrischer Reichweite variiert dieser: Bei PHEV mit 60 Kilometern E-Reichweite setzte man zum Beispiel einen Stromanteil am Antriebsmix von 80 Prozent voraus, bei Modellen mit höheren E-Reichweiten entsprechend mehr. Das führte schnell zu fabelhaften Normverbräuchen von teils unter einem Liter. Nicht sehr realistisch, wie sich dank des On-Board Fuel Consumption Monitor (OBFCM) herausstellen sollte.

Datenbanküberfall

Im Schnitt stoßen

PHEV 139 Gramm CO2 pro Kilometer aus, nicht wie angegeben lediglich 28 Gramm.“

Der OBFCM (siehe Kasten Seite 8) liefert nun nämlich erstmals verwertbare Daten, um herauszufinden, wie häufig PHEV an den Stecker kommen. So wurden konkret auf Basis von 127.000 im Jahr 2023 neu zum Verkehr zugelassenen PHEV die real erfahrenen Verbräuche ermittelt. Und diese Daten von der Europäischen Umweltagentur ergaben, dass die Fahrzeuge im Schnitt 139 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen – und nicht wie angegeben lediglich 28 g. Ein eklatanter Unterschied, der aber nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass die Fahrzeuge technisch nicht in der Lage wären, die WLTP-Angaben einzuhalten. Das Problem ist eher, dass die elektrisch gefahrenen Strecken weit geringer sind als ursprünglich angenommen. Und genau hier wird der Utility Factor nun entsprechend angepasst: In einem ersten Schritt soll von 60 auf 54 Prozent reduziert werden. Nach einer erneuten Evaluierung der Daten soll es in zwei Jahren dann zu einer nächsten Anpassung kommen. Konkret wird dann von nur mehr 34 Prozent E-Anteil gesprochen. Die Folgen wären natürlich spürbar.

Hersteller & Kunde

Als erstes kämen die Hersteller unter Druck. Plug-ins stellen einen wichtigen Teil zur Erreichung der CO2-Vorgaben dar – kann der EV-Anteil als ausgleichendes Element nicht schnell erhöht werden, drohen hohe Strafzahlungen. Zudem wäre die Attraktivität beim Kunden rasch dahin, da der Status als Low Emission Vehicle

verloren ginge und man somit etwa in Umweltzonen nicht mehr einfahren dürfte. In Österreich hat man sich mit solchen Limitierungen zwar noch nicht herumzuschlagen, dennoch würden die Verkaufszahlen von PHEV wohl spürbar sinken. Dass diese Fahrzeuge bei uns nämlich recht beliebt sind, liegt zum einen an der NoVA-Befreiung anhand ihres geringen Normverbrauchs, zum anderen wie erwähnt am niedrigeren Sachbezug. Beide Vorteile wären dann im Nu dahin. Da ein großer Anteil der PHEV in Flotten eingesetzt, wird und eine Tankkarte nicht sonderlich zum Aufsuchen einer Ladesäule motiviert, könnten ausgerechnet die steuerlichen Vorteile dieser Technologie dieser zum Verhängnis werden.

Methodik-Trick

Kritik an den EU-Plänen ließ nicht lange auf sich warten. Neben all den üblichen Meldungen über die Wichtigkeit dieser Brückentechnologie und den wertvollen Beitrag zu CO2-Reduktion kristallisierte sich die konkrete Frage heraus, ob die angewandte Methodik denn wirklich aussagekräftig sei. Diese basiere nämlich auf „unsicheren und teilweise veralteten Daten“, wie zum Beispiel das Baden-Württembergische Wirtschaftsministerium verkünden ließ. Ebenso sollten noch keine Schlüsse gezogen werden, solange die Evaluierung noch nicht abgeschlossen ist – und was

Analyse der Emissionen in der Praxis im Vergleich zu WLTP-Emissionswerten nach Zulassungsjahr

3,5

4

noch schwerer wiegt: Die zu Rate gezogenen Daten sind nur wenig aussagekräftig für Neufahrzeuge. Die Basisdaten stammen aus OBFCM-Auswertungen von 2023, nachdem ein Auto erst nach drei Jahren das erste Mal zur Überprüfung muss, wird hier somit mit Daten gearbeitet, die teils noch von 2020 stammen.

Elektrische Reichweiten steigen

Doch welchen Unterschied machen die teilweise deutlichen Fortschritte bei den E-Reichweiten wirklich? Fakt ist, dass bei aktuellen Modellen Strecken von mehr als 100 Kilometern durchaus realistisch sind. Die Akkugröße bewegt sich mittlerweile auch schon bei oftmals 20 kWh, zudem gibt es bei vielen auch schon eine Schnellladefunktion, womit die Problematik mit dem langsamen Nachladen bald nur mehr als Ausrede gewertet werden kann. Ein erstes Entgegenkommen gibt es jedenfalls: So wurden die Berechnungsformeln insofern gelockert, als dass die Zielvorgaben nun über drei Jahre hinweg gemittelt werden dürfen. An der grundsätzlichen Problematik, dass ein PHEV auch nach wie vor mit leerem Akku betrieben werden kann, ändert all das aber auch nichts.

Neue E-Autos machen der PHEVTechnik immer mehr einen Strich durch die Rechnung

PHEV versus Elektroauto

Da das Redaktionsteam der FLOTTE die neuesten Fahrzeugmodelle regelmäßig testet, verfügen wir auch über eine langjährige Expertise rund um Plugin-Hybride. Vor knapp 15 Jahren waren die rein elektrisch zu erzielenden Reichweiten mitunter sehr bescheiden, vor allem der Unterschied des damaligen NEFZ-Zyklus verglichen mit der Praxis war mitunter eklatant. Oftmals war der Akku schon nach weniger als 20 Kilometern leer, entsprechend gering auch der Anreiz, das Fahrzeug zu laden, erst recht, wo Ladestationen und Wallboxen alles andere als weit verbreitet waren. Über die Jahre

wurden die Batterien und entsprechend die Reichweiten größer, mittlerweile ist sogar die 100-Kilometer-Marke geknackt.

Oder gleich ein E-Auto?

Wirtschaftlichkeit und Ökobilanz stehen und fallen freilich auch hier mit der Häufigkeit des Nachladens. Wer zum Beispiel während der Woche 25 Kilometer ins Büro und wieder zurück pendelt, kann von Montag bis Freitag völlig emissionsfrei fahren, der längere Wochenendtrip oder Urlaub ist unproblematisch mit dem Verbrenner zu bewerkstelligen. Allerdings machen die neuen E-Autos der PHEV-Technologie immer mehr einen Strich durch die Rechnung. Schließlich sind die Reichweiten deutlich gestiegen, parallel dazu haben auch die Ladegeschwindigkeiten spürbar zugelegt. Zutaten, die die vielzitierte Reichweitenangst Jahr für Jahr kleiner machen. Und last but not least muss man auch noch den Wartungsaufwand in die Waagschale werfen, der bei einem Konzept mit zwei Antrieben naturgemäß deutlich höher ausfällt. •

Was ist der OBFCM?

Alle neuen Fahrzeugtypen müssen ab 2021 und alle neu zum Verkehr zugelassenen Pkw müssen ab 2022 über einen sogenannten On-Board Fuel Consumption Monitor (OBFCM) verfügen, eine Software-Einrichtung, die im laufenden Betrieb permanent den Kraftstoffverbrauch aufzeichnet. Im Falle der PHEV heißt das, dass sowohl der konsumierte Strom als auch die verbrannte Menge Benzin exakt verzeichnet werden. Für den Fahrer sind diese Daten nicht einsehbar. Sie können nur beispielsweise bei Überprüfungen wie der jährlichen § 57a-Begutachtung ausgelesen werden. Sinn dieser Einrichtung: ein Abgleich, ob die angegebenen Normverbräuche der Realität entsprechen. Zu diesem Zweck müssen die OBFCM-Werte an die Europäische Umweltagentur (EEA) in Kopenhagen gesendet werden, die diese auswertet und an die Europäische Kommission übermittelt. Auf Basis dieser Werte wird dann nachreguliert, beispielsweise eben der E-Anteil am WLTP-Zyklus für Plug-in-Hybride.

Machen Sie den Schritt zu besserer Mobilität.

ALD Automotive und LeasePlan sind jetzt Ayvens, Ihr führender Partner für Leasing und betriebliche Mobilität.

Better with every move.

WKW reduziert Verkehr in Inzersdorf

Sechs Wiener Unternehmen nehmen an der überbetrieblichen Mitfahrbörse der Wirtschaftskammer teil.

Haben zwei den gleichen Weg, spart gemeinsames Fahren nicht nur Sprit, sondern auch Verkehrsfläche. Ein simples Prinzip, das mit der ersten überbetrieblichen Mitfahrbörse der Wirtschaftskammer Wien in einem Pilotprojekt im Betriebsgebiet Inzersdorf umgesetzt wird. „Unsere Betriebe werden nicht nur in der Produktion und der Logistik immer nachhaltiger“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie. „Sie suchen auch nach innovativen Lösungen für ihre Mitarbeiter, die über das eigene Unternehmen hinausgehen.“ Aktuell sind sechs Unternehmen an Bord: Blaguss Reisen, Post, Prangl, Tele Haase Steuergeräte, Wiener Lokalbahnen und Wojnar’s Delikatessenerzeugung. Mit

Spendenaktion

Pro verkaufter Dose Diesel- oder BenzinSystemreiniger (bis 2. Dezember) spenden der ARBÖ und Datacol zwei Euro für den Sterntalerhof. In 90 ARBÖ-Prüfzentren stehen die Produkte bereit. Das Kinder- und Familienhospiz Sterntalerhof hilft in herausfordernden Lebensphasen. „Hoffnung ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Mit unserer Spende an den Sterntalerhof möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten Lichtblicke erleben dürfen“, so KommR Mag. Gerald Kumnig vom ARBÖ.

einer kostenlosen App des Wiener Softwareentwicklers Fluidtime Data Services schließen sich Fahrer und Mitfahrer zusammen, um den Weg in die Arbeit gemeinsam anzutreten, nachdem die öffentliche Anbindung nicht gerade optimal ist. „Gerade in der Mobilität zeigt sich, wie wertvoll überbetriebliche Kooperationen sind“, sagt Michael Kieslinger, Geschäftsführer des App-Entwicklers. Die eingesparten CO2-Emissionen sind am Smartphone ersichtlich und natürlich gibt es auch Belohnungen. Wer fleißig Punkte sammelt, kann diese in Preise der teilnehmenden Unternehmen umwandeln. Firmen, die mitmachen wollen, melden sich unter bmm@wkw.at

Preis für Inklusion in der Unternehmenskultur

Im Rahmen der „Women Automotive Awards“ wurde Katherine Zachary, Regional Vice President Communications der Nissan AMIEO-Region, mit einem Preis ausgezeichnet, der ihr Engagement, gleiche Chancen für alle zu schaffen, würdigt. Sie möchte bei Nissan eine Kultur schaffen, „in der sich jeder gesehen, unterstützt und gestärkt fühlt. Inklusion entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis täglicher Handlungen, einer umsichtigen Führung und eines gemeinsamen Engagements für den Fortschritt“, so Zachary.

Vienna Drive, die

zweite

Vom 15. bis zum 18. Jänner präsentiert sich der Wiener Fahrzeughandel erneut im Rahmen der Vienna Drive in der Messe Wien. Die viertägige Veranstaltung –parallel findet wieder die Ferienmesse statt – zählte im Vorjahr 71.000 Besucher. Stephanie Ernst, Obfrau des Wiener Fahrzeughandels und Initiatorin der Vienna Drive, betont, dass auf diverse Wünsche und Verbesserungsvorschläge von Ausstellern und Besuchern eingegangen wird. 2025 war es schließlich die Premiere der Veranstaltung, die sich von der früheren Vienna Autoshow schon vom Konzept als echte Verkaufsmesse stark abhebt. Auch rund um das Automobil wird einiges geboten: Bei Dekra wird ein Batteriekapazitäts-Check für E-Autos vorgestellt, ein Stand klärt über Elektroautos und Anhängerkupplungen auf, ein anderer erklärt RDKS-Systeme und auch ÖAMTC und ARBÖ stehen bereit.

Bedeutender Schritt

Vor allem im Bereich für Hochleistungsanwendungen zählen Axialfluss-Elektromotoren als wichtiger Schritt in die Zukunft. Dr. Tim Woolmer (im Bild rechts) hatte die Idee dazu und sorgte mit der Gründung von YASA für deren Industrialisierung. Nun wurde Woolmer dafür mit dem „Porsche Preis der Technischen Universität 2025“ ausgezeichnet.

Time kürt Erfindungen

Ab 2026 wird ein neuer multi-adaptiver Sicherheitsgurt im Elektro-SUV Volvo EX60 dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Schon jetzt zeichnete das Time Magazin das System als eine der „Erfindungen des Jahres“ aus. Bei größeren Insassen oder einem schweren Unfall wird die Gurtkraft erhöht, bei kleineren Insassen oder einem nicht so schweren Unfall wird die Gurtkraft verringert. Rippenbrüche und Co können so vermieden werden. Spannend: Mit OTA-Updates fließen laufend neue Erkenntnisse ein.

Forstinger-Sanierung abgeschlossen

Im September wurde die letzte Quote gezahlt, nach dem Sanierungsverfahren mit hartem Sparkurs für Mitarbeiter und Handelspartner möchte Forstinger nun sprichwörtlich wieder Gas geben. „Vor diesem Hintergrund und obwohl die Belastungen für die österreichische Wirtschaft hoch sind, hat es besonderen Symbolcharakter, ein solches Projekt umsetzen zu können“, sagt Geschäftsführer Rudolf Bayer in Bezug auf die Eröffnung der neuen Flagship-Filiale in Neunkirchen (NÖ). In ganz Österreich sucht Forstinger derzeit 40 Mitarbeiter.

1.000.000

Cupra feierte die Marke Mitte Oktober. Das Fahrzeug, ein Formentor, rollte im Stammwerk Martorell vom Band.

Spannend: Nur sieben Jahre seit Gründung waren nötig, um diesen Meilenstein zu feiern. Nun wird ein Formentor unter den Mitarbeitenden verlost.

Leonie gewinnt als erste Kfz-Mechanikerin Gold

Bei den EuroSkills in Dänemark zeigte Österreich, dass die duale Ausbildung höchste Qualifikation bringt. Eine Premiere gab es auch noch: Leonie Tieber vom ÖAMTC Steiermark setzte sich gegen 17 männliche Konkurrenten durch und holte erstmals Gold für eine Kfz-Mechanikerin. „Eine Spitzenleistung, die Geschichte geschrieben hat“, heißt es aus der Bundesinnung.

Das hybriddynamische Duo

Dacia kombiniert bei Duster und Bigster 4x4 und Automatik als Hybrid mit E-Power im Heck. Plus: Spring nun deutlich stärker, Facelift für Sandero und Jogger.

Text: Roland Scharf, Fotos: Dacia

Mit dem Bigster betrat Dacia das bei Flottenkunden sehr beliebte C-Segment bei den SUV, indes: Es gibt nur die Möglichkeit für Automatikgetriebe oder Allradantrieb, nie gemeinsam – bis jetzt. Denn der e4x4 kombiniert die beiden sehr beliebten Optionen mit einem völlig neuen Antriebsstrang. Vorne steckt der allseits bekannte 1200er-Dreizylinder mit Turbo und 131 PS, der an das übliche Renault-Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen geflanscht ist. Am Heck hingegen sitzt ein E-Motor mit 31 PS und 87 Newtonmetern Drehmoment, der seine Power über ein elektronisch geregeltes Zweiganggetriebe (Stufe 1 für Offroad, Stufe 2 für die Straße bis 140 km/h) direkt an die Hinterräder abgibt.

Mal so, mal so

Heißt also: Man erspart sich nicht nur Verteilergetriebe und Hinterachsdifferenzial, sondern auch die daraus resultierende Verlustleistung. Den Platz nehmen die Hybrideinheit und der 0,8-kWhAkku ein, der nicht nur vom Dreizylinder mit Strom versorgt wird, sondern auch vom E-Aggregat im Falle der Rekuperation. Wann welche Räder angetrieben werden? Normalerweise die hinteren nur nach Bedarf, man kann aber etwa auch auf permanenten Durchtrieb schalten. Cool: Nicht nur Ganzjahresreifen sind ab Werk montiert, auch blieb die Bodenfreiheit mit 21 Zentimetern unverändert hoch. Die Gänge können nach Bedarf per Schaltwippen gewechselt werden und die Anhängelast liegt bei 1,5 Tonnen. Los geht es Mitte 2026, da die e4x4 normalerweise mit LPG-Zusatztank auf die Weltmärkte kommen. Die für uns interessante reine Benzinerversion lässt aufgrund der geringeren Nachfrage noch auf sich warten.

Schnuffi zeigt Muckis

Ja, stimmt, seit der Lancierung des Spring anno 2021 haben wir es hier schon mit der vierten Überarbeitung zu tun. Aber, so versicherte man uns, bleibt optisch bis auf ein paar Kleinigkeiten alles beim Alten. Dafür klotzte man bei der Technik: Es gibt eine komplett neue Batterie, die nun auf LFP-Bauweise setzt, beheizbar ist und auf 24,3 kWh kommt, mit denen eine WLTP-Reichweite von 225 Kilometern möglich sein soll. Zudem sitzt der Stromspeicher nicht mehr im Heck, sondern zentral im Unterboden für eine bessere Gewichtsverteilung, was bei der zweiten Neuerung nicht schaden kann: Der neue E-Motor kombiniert nicht nur zahlreiche Komponenten bis hin zur Leistungselektronik platz- und kostensparend in einem Gehäuse, die Leistung klettert zudem auf 70 oder wahlweise 100 PS, was für Spring-Verhältnisse eine Verdoppelung der Motorleistung darstellt! Und da auch das Drehmoment nicht nur deutlich höher ist und über einen längeren Drehzahlbereich gehalten wird, gab es sicherheitshalber einen Stabilisator an der Vorderachse und ein Heckspoilerchen dazu. Ärgerlich bei all dem Aufwand, dass auf eine P-Stellung des Wählhebels nach wie vor verzichtet wurde. Marktstart? Anfang 2026. •

Duster und Bigster kommen 2026 mit Automatik und Allrad mit Benzinmotor vorne und Elektro im Heck. Für Offroad gibts auch starren Durchtrieb

Beim Spring hat Dacia die Motorleistung fast verdoppelt. 100 PS und mehr Reichweite gibt es dank neuem E-Motor und neuem LFP-Akku. Rechts: Bigster-Allradstrang

Jogger und Sandero bekommen für 2026 ein sanftes Facelift inklusive Upgrade auf das neue Familiengesicht

Die Zukunft fährt Rad

Was früher als „nice to have“ galt, wird heute zum strategischen Bestandteil moderner Fuhrparkpolitik: Diensträder. Sie senken Kosten, entlasten den Fuhrpark, reduzieren Emissionen –und kommen bei Mitarbeitenden hervorragend an.

Immer mehr Unternehmen in Österreich setzen auf Fahrräder und E-Bikes als Teil ihrer Mobilitätsstrategie. Dabei geht es nicht um romantische Öko-Ideen, sondern um handfeste betriebliche Vorteile. Dienstfahrräder sind steuerlich attraktiv, fördern die Gesundheit der Belegschaft, entlasten den innerstädtischen Verkehr – und stärken das Image als nachhaltiger Arbeitgeber.

Poolrad & Jobrad

Diensträder im Unternehmen gibt es in zwei Varianten: Poolräder sind betriebliche Allrounder – sie stehen allen Mitarbeitenden zur Verfügung, etwa für kurze Wege zwischen Standorten, Botendienste oder Kundentermine. Sie sind unkompliziert zu verwalten, vielseitig einsetzbar und ideal für Betriebe mit wechselnden Einsatzbereichen. Personenbezogene Räder – das klassische „Jobrad“ – werden dagegen einzelnen Mitarbeitenden zugeordnet. Sie dürfen auch privat genutzt werden, was die Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen stärkt.

Emissionsfrei transportieren

Besonders spannend für Fuhrparkverantwortliche sind E-Transporträder, die in vielen Bereichen bereits Lieferwägen ersetzen. Der Samariterbund Wien zum Beispiel zeigt vor, wie das funktioniert: Für Botendienste, lokale Einsätze und die Zustellung von „Essen auf Rädern“ kommen dort elektrisch unterstützte Lastenräder zum Einsatz – leise, emissionsfrei und überraschend effizient. Ebenso positive Erfahrungen haben die Unternehmen des Projekts klimaentlaster.at gemacht. Sie haben ein Jahr lang E-Transporträder kostenlos getestet und in ihren Arbeitsalltag integriert.

Steuervorteile nutzen

Auch die steuerlichen Rahmenbedingungen sprechen klar für das Dienstrad: Fahrräder und E-Bikes sind vorsteuerabzugsberechtigt, die private Nutzung ist lohnsteuerfrei – es fällt also

kein Sachbezug an. Die Anschaffungskosten können wie bei Firmenfahrzeugen abgeschrieben werden, in der Regel über fünf Jahre. Positiv: Mitarbeitende behalten trotz Dienstrad weiterhin ihre Pendlerpauschale.

Rundum gut bedient

Wer keine großen Investitionen tätigen will, kann auf das Fahrrad-Abo oder Leasingmodell setzen. Wartung, Versicherung und Service sind dabei meist inkludiert – ein Rundumsorglos-Paket für Unternehmen, die flexibel bleiben wollen. Zudem lassen sich diese Modelle hervorragend in bestehende Fuhrparks integrieren, etwa als Ergänzung zu E-Autos oder Carsharing-Angeboten. •

Jetzt zur klimaaktiv mobil Förderung einreichen! Für 2025 stellt das Mobilitätsministerium 77 Millionen Euro an Fördermitteln für Aktive Mobilität zur Verfügung. Betriebe und Organisationen können sich bei der Entwicklung von nachhaltigen Mobilitätslösungen kostenlos beraten lassen und sich bei der Maßnahmenumsetzung mit bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten aus Mitteln des Klima- und Energiefonds unterstützen lassen.

Kontakt & Infos: HERRY Consult GmbH

E-Mail: betriebe@klimaaktivmobil.at

Tel: +43 1 504 12 58 – 50 klimaaktivmobil.at/betriebe umweltfoerderung.at/betriebe jobrad.at

Erfolgreiche Premiere des 1. FLEET Drive

Die erste Auflage des FLEET Drive ging am 1. Oktober in der Werft Korneuburg erfolgreich über die Bühne. Mehr als 100 Fuhrparkentscheidungsträger konnten 53 Fahrzeuge von 22 Marken ausgiebig Probe fahren und ausprobieren, das Resümee von Besuchern und Ausstellern fiel durchwegs positiv aus.

Text: Roland Scharf, Stefan Schmudermaier, Fotos: Chris Hofer, Kevin Kada

Im Jahr 2015 ging die erste FLEET Convention über die Bühne, bereits damals haben wir über die Möglichkeit, Testfahrten anzubieten, nachgedacht. Allerdings sind sowohl das Setup der Veranstaltung als auch die Location in der Wiener Innenstadt keine guten Voraussetzungen dafür. Da uns aber von beiden Seiten der Branche immer wieder Nachfragen zum Thema Testfahrten erreichten, haben wir uns im Herbst 2024 dazu entschlossen, eine eigene, neue Veranstaltung ins Leben zu rufen, den FLEET Drive. Nach dem Besuch etlicher Locations fiel die Wahl schlussendlich auf das Gelände der Werft Korneuburg, die mit der Halle 55 nicht nur einen entsprechenden Rahmen bot, sondern auch verkehrstechnisch leicht zu erreichen ist und damit auch sehr gute Möglichkeiten für die Testfahrten mitbrachte.

53 Fahrzeuge von 22 Herstellern

Am 1. Oktober war es dann so weit, der Wettergott meinte es gut mit der Premiere des FLEET Drive, just zum Startschuss brach die Sonne durch die Wolkendecke über der Werft Korneuburg. Als Zeremonienmeister der ersten Fahrveranstaltung der FLOTTE fungierte Chefredakteur Stefan Schmudermaier, der das Programm zum offiziellen Start verkündete: 53 Fahrzeuge von 22 Herstellern standen zu Probefahrten bereit.

350 Testslots zu 30 Minuten

ging. Wie zum Beispiel funktioniert genau das Laden? Was muss ich da tun? Um auch hier praxisgerechte Situationen zu bieten, fungierte Smatrics als offizieller Ladepartner, und so konnte man im Rahmen der Testrunden im Schnellladepark Korneuburg auch das Befüllen der Akkus ausprobieren.

Ungezwungene Atmosphäre ohne Warteschlangen

Insgesamt wurden beim 1. FLEET Drive 350 Testfahrten mit 53 Fahrzeugen von 22 Herstellern zu je 30 Minuten durchgeführt.“

Durch die ungezwungene und entspannte Atmosphäre und die eingangs erwähnte Möglichkeit der Vorbuchungen der Slots ergab sich ein angenehmer Nebeneffekt: Dank des permanenten Kommens und Gehens an Probefahrtinteressierten gab es nie eine Warteschlange, weder bei den zu testenden Fahrzeugen noch beim Catering, wo es – schließlich war ja schon Oktober – u. a. Weißwürste und frische Brezn gab. Beliebt war auch das EspressoMobil, das fast schon zur Trademark der FLOTTE-Veranstaltungen wurde, dient es schließlich bei der FLEET Convention ebenso als Treffpunkt zum Fachsimpeln und Austausch unter Kollegen. Für die – glücklicherweise nicht nötige – medizinische Betreuung der Besucher stand Prof. Dr. Harald Hertz (im Bild links mit FLOTTE Chefredakteur Stefan Schmudermaier) zur Verfügung, der in den letzten Jahrzehnten als Notfallmediziner bei vielen Motorsport-Events tätig war.

FLEET Drive 2026 gilt als gesetzt

Drei Routen auf öffentlichen Straßen – vom Stadtgebiet bis zur Autobahn – standen zur Auswahl, natürlich war auch eine individuelle Routenwahl möglich. Jedem Fahrer stand eine Ansprechperson des jeweiligen Importeurs bzw. Händlers als Beifahrer zur Seite, um alle relevanten Details zum Fahrzeug zu liefern und die wichtigsten Fragen zu beantworten. Das Konzept sah auch vor, dass die interessierten Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter bereits vorab über das Tool des Partners Probefahrtenbutler 30-minütige Testslots buchen konnten, selbstverständlich war dies auch vor Ort noch möglich. Insgesamt wurden stolze 350 Probefahrten durchgeführt, was umgerechnet 175 Stunden an Tests bedeutete.

Starke Nachfrage nach elektrischen Modellen

Was sich bereits früh herauskristallisierte: Besonders gefragt waren die batterieelektrischen Modelle. Neue Technik kann auch heute noch faszinieren, wobei es hier nicht nur um das Fahren an sich

Kurzum: Das neue Konzept der begleitenden Probefahrten kam bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen gut an, was sich auch in der im Nachgang durchgeführten Befragung beider Zielgruppen gezeigt hat. Womit sich die Frage nach einer Neuauflage des FLEET Drive im Jahr 2026 fast von selbst beantwortet, jetzt gilt es nur noch das geeignete Datum zu finden.

Probefahrtenbutler als praktisches Online-Buchungstool Wie bereits erwähnt, war es den Besuchern möglich, bereits in den Wochen vor dem Event ihr individuelles Testprogramm zusammenzustellen, von dieser Möglichkeit wurde auch reger Gebrauch gemacht. Die technische Abwicklung dieses Termintools hat dabei unser Partner Probefahrtenbutler übernommen, mittels einer eigenen App hatten auch die Aussteller während der Veranstaltung jederzeit den Überblick, wer wann fährt und welche Slots noch verfügbar sind und vor Ort vergeben werden können. •

Beste Stimmung in Korneuburg

Fuhrparkleiterinnen und Fuhrparkleiter hochkarätiger Unternehmen sowie motivierte Aussteller haben den Tag zu einem vollen Erfolg für alle Beteiligten gemacht.

Fotos: Chris Hofer

Statements zum FLEET Drive

Nach erfolgten Testfahrten wollten wir von den Besuchern wissen, was sie von der Premiere des FLEET Drive halten. Einige Wortspenden finden Sie hier. Text & Fotos: Mag. Severin Karl

Neue Modelle für die Car Policy Gut, dass man hier eine breite Palette an Modellen von ganz klein bis luxuriös fahren kann. Mich interessieren hauptsächlich die Elektroautos: Es tut sich einfach viel am Elektro-Sektor, da muss man immer am Ball bleiben. Beim FLEET Drive kann ich neue Modelle finden, die in die Car Policy reinpassen.

Martin Zündel, Rohrdorfer Baustoffe Austria GmbH

Live statt nur am Papier

Kontakte schließen

Beim FLEET Drive kann ich neue Modelle kennenlernen und direkt mit den Importeuren Kontakte schließen. In den nächsten fünf Monaten stehen einige Kaufentscheidungen an, so kann ich unseren Mitarbeitern ein viel besseres Feedback geben.

Birgit Ertl, iC Consulting Ziviltechniker GesmbH

Auch hochpreisige Autos testen

Super, dass man so viele unterschiedliche

Look & Feel in der Praxis

Im Vergleich zur FLEET Convention, wo man alles theoretisch erlebt, kann man beim FLEET Drive das Look and Feel in der Praxis umsetzen und ein bissl was über die neuen Technologien herausfinden. Ich bin 1,97 Meter groß, man sieht in einem Prospekt nicht, ob man in ein Auto ergonomisch hineinpasst.

Helmut Steinkellner, Otis GmbH

Wir sind da, um zu sehen, was wir sonst nur vom Papier kennen, denn Fuhrparkleiter sitzen die meiste Zeit im Büro und bestellen, was sie nur auf Bildern sehen. Wenn man branchenfremd herkommt, ist es gut, verschiedene Modelle allein schon von den Größen her einmal live zu erleben.

Melanie Sommer (l.), Bettina Scheriau, SSI Schaefer IT Solutions GmbH

E-Entwicklung

anschauen

Marken Probe fahren kann –vor allem auch die hochpreisigen! Durchwegs positive Erfahrungen beim FLEET Drive, er ist gut organisiert und es sind engagierte Leute vor Ort.

Doris Pauller, Wiener Städtische Versicherung

Schön, dass wir mit so vielen Autos fahren dürfen. Es gibt kompetente

Betreuung mit gut geschultem Personal, das die Fahrzeuge erklärt. Autos sind unser tägliches Brot. Wir wollten uns anschauen, wie so ein Event läuft und wie sich die Elektrofahrzeuge entwickelt haben.

Susanne Haidinger (l.), Kerstin Glaser, Logistik Service GmbH

Kleine im Fokus Mir taugt das Testfahren, die Möglichkeit des Ausprobierens, der persönliche Kontakt mit den Firmen. Was mir fehlt, sind ein oder zwei Vorträge und mehr Kleinfahrzeuge im Testfuhrpark. Ich glaube, ich habe mich schon für ein Auto entschieden!

Hannelore Kurz, Caritas der Diözese St. Pölten

Ermöglicht Planung

Ich teste heute von den Marken her quer durch die Bank, auch die Antriebe sind gemischt, aber die elektrifizierten Modelle interessieren mich schon mehr.

Durch die Testmöglichkeit hat man eine Planung für die nächsten Jahre.

Dietmar Reuter, Flussbauhof Plosdorf

Ein guter Überblick

Man bekommt einen guten Überblick über die aktuellen Modelle. Ich bin erstaunt, wie gut viele Dinge bei einigen funktionieren und wie beharrlich andere an alten Dingen festhalten. Wenn man beruflich mit dem Auto verbunden ist, muss man zur eigenen Sicherheit immer auf dem Laufenden bleiben.

Kurt Ginner, Ginner GmbH

Kein Warten auf Testslots

Meine Erwartungen an den FLEET Drive haben sich erfüllt, man muss nicht auf seine Slots zum Testfahren warten und man kann Kollegen treffen und netzwerken. Ich finde es super, dass jemand mitfährt, damit man während der Fahrt Erklärungen bekommt.

Christian Haselbacher, immOH

Danke an die Partner des FLEET Drive 2025!

Ultraschnelles Laden wird immer wichtiger

Zwei Drittel der Österreicher sehen ultraschnelles Laden als wichtig an, Smatrics reagiert darauf mit Ausbau.

Text: Redaktion, Foto: Smatrics

Mit den steigenden Ladeleistungen der neuen E-Auto-Generationen wächst auch der Anspruch auf eine dementsprechende Ladeinfrastruktur. Waren bei der Gründung von Vorreiter Smatrics 2012 noch 50 kW das Maß aller Dinge und für damalige Verhältnisse richtig flott, erntet man dafür heute nicht mehr als ein mildes Lächeln. „Ende 2025 werden wir die Anzahl unserer HPC-Ladepunkte in nur zwei Jahren in Österreich mehr als verdreifacht haben. Damit schaffen wir Vertrauen in die E-Mobilität – und halten diese auf Wachstumskurs“, betont Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.

44 neue Ultraschnellladepunkte

Die Verbund-Tochter knüpft an den Ausbau vom ersten Halbjahr an und konnte in den vergangenen drei Monaten 44 Ultraschnellladepunkte (HPC) an fünf Standorten in Betrieb nehmen. Fast drei Viertel der Ladepunkte verfügen über eine Leistung von 400 Kilowatt und ermöglichen damit das Laden von 400 Kilometern Reichweite in nur 15 Minuten. Ein Fortschritt, der bei einer Befragung auch für mehr als zwei Drittel der Bevölkerung als sehr wichtig erachtet wird. Bei E-Mobilisten liegt der Wert sogar über 90 Prozent. Eine Reservierungsmöglichkeit und die Serviceausstattung bei öffentlichen Lademöglichkeiten sind für jeden Zweiten sehr bis eher wichtig. Smatrics setzt auf neuralgische und stark frequentierte Standorte beim Handel und entlang von Autobahnen. Alle Standorte, die im letzten Quartal in Betrieb gingen, wurden bei Handelspartnern wie KGAL, Zgonc, Metro, Rewe oder Bauhaus errichtet. •

126 elektrische Minis

Biogena hat kürzlich 126 E-Mini übernommen und damit die zweitgrößte Flotte Europas. Text: Redaktion, Fotos: Mini

Das österreichische Familienunternehmen Biogena setzt seit Jahren auf eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die auf verantwortungsvolles Handeln, ressourcenschonende Prozesse und umweltbewusstes Wirtschaften baut – von der Produktion bis zur Verpackung. Bereits 2021 übernahm das Unternehmen 82 Mini Cooper SE Dienstwagen. Julia Hoffmann, COO Biogena: „Mit der größten E-Mini-Flotte Österreichs setzen wir ein starkes Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit. Schon 2021 haben wir den Weg in Richtung Elektromobilität eingeschlagen – heute sparen wir damit rund 84.000 Kilogramm CO2 pro Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein – und das macht uns als Arbeitgeber ebenso stolz.“ Stefan Klinglmair, COO Biogena, ergänzt: „Nachhaltigkeit ist bei uns tief verwurzelt. Allein hier am Standort produzieren wir bereits rund 50 Prozent des Stroms für unsere E-Fahrzeuge selbst. Damit verbinden wir Innovation mit Verantwortung.“

AutoFrey Geschäftsführer Josef Roider (li.) mit den beiden Biogena COOs Julia Hoffmann und Stefan Klinglmair

Über 50 Prozent der elektrischen Minis an Flotten Mit der Übergabe setzen Mini Austria und Retailpartner AutoFrey einen Meilenstein im neuen Agenturmodell, das im Oktober letzten Jahres in Österreich eingeführt wurde. Maximilian Stelzl, Head of Mini Austria: „Wir sind stolz auf die Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren starken lokalen Partnern Biogena und AutoFrey. Die Auslieferung der größten E-Mini-Flotte in Österreich im Agenturmodell ist ein Meilenstein für uns und unser Retail-Partner-Netzwerk.“ Im vollelektrischen Segment verzeichnet die Marke ein Plus von über 160 Prozent. Eine wichtige Rolle kommt den Flottenkunden zu: Rund 56 Prozent der Mini-Neuzulassungen in Österreich sind in diesem Bereich zu verzeichnen. •

E-Erfolg am Rathausplatz

Mit mehr als 80.000 Besuchern können die Wiener Elektro Tage, erstmals inklusive PHEVs, als gelungen bezeichnet werden.

Text: Mag. Severin Karl, Fotos: Mag. Severin Karl (8), Porsche Media Creative (1)

Über 60 Modelle von 22 Herstellern waren vom 25. bis zum 28. September auf dem Rathausplatz in der Bundeshauptstadt zu sehen. Die Wiener Elektro Tage haben sich somit zur echten Automesse gemausert. Nur dass man sich nicht durch Hallen schieben und erst recht keinen Eintritt zahlen muss. Und der Name stellt klar: Reine Verbrennermodelle kommen nicht in die Zelte der Aussteller!

Echte Vielfalt auf dem Markt

Im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben des Events gab es in dieser Hinsicht aber eine kleine Änderung: PHEV-Modelle waren erlaubt – ein Zeichen der Zeit. Zu sehen waren diese etwa bei VW mit Golf und Tayron als eHybrid, den entsprechenden Varianten von Superb und Kodiaq bei Škoda oder dem Cupra Terramar und dem Ford Ranger mit Doppelherz und Steckeranschluss. Bei den heißesten Premieren haben dann doch eher die Elektroautos hervorgestochen: Vom Toyota Urban Cruiser bis zum Lexus RZ 550e, vom Leapmotor B10 bis zum Mazda6e oder vom Microlino bis zum Citroën ë-C5 Aircross wurde verdeutlicht, dass es mittlerweile eine Riesenpalette an Auswahlmöglichkeiten auf dem österreichischen Markt gibt. Auch unter den Modellen, die keine Premiere feierten, gab es Auffälliges:

Mit dem eTerron 9 konnte man bei Maxus einen vollelektrischen Pickup bestaunen und bei DS Automobiles stand die N°8, die in der idealen Batterie-Ausstattung-Kombination 749 Kilometer Reichweite ermöglicht. Ebenfalls ein „Wow!“ wert: Der Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket. Er beschleunigt schneller als ein Formel-1-Rennwagen, in 2,2 Sekunden sind 100 km/h geknackt.

Ein Schritt Richtung Inklusion

Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage, betont „zahlreiche Lösungen rund um Laden, Energie und Finanzierung“, mit denen die Veranstaltung mehr als nur eine Autoausstellung wurde. Moon Power, Wien Energie, Porsche Bank Group, Hankook, ÖAMTC, Autoscout24 und Bikeleasing Service zählten zu den Ausstellern. Beran weiter: „Die große Besucherzahl (Anm.: mehr als 80.000 Personen) zeigte eindrucksvoll, dass das Automobil nach wie vor großes Interesse weckt. Als Österreichs größtes E-Mobility-Event setzten wir damit ein starkes Zeichen und verdeutlichten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist.“ Sehr gelungen fanden wir das neue Standkonzept ohne Podeste: So einfach ist ein Schritt Richtung Inklusion gesetzt! •

Das neue Standkonzept war im Wortsinn niederschwellig. Neben den Importeuren waren auch Aussteller wie Hankook und Co zu sehen

A1-Notbetrieb dank V2L

Ohne Kommunikation geht bei einem Blackout nichts mehr. Deswegen starten Renault und A1 ein Pilotprojekt, Mobilfunkstationen mittels V2L-tauglicher E-Mobile zu betreiben.

Text: Roland Scharf, Fotos: A1/APA/Hörmandinger

Der große Stromausfall in Spanien diesen Sommer ließ bei Mobilfunkbetreiber A1 das Licht aufgehen: Was, wenn etwas Vergleichbares in Österreich passiert? Schließlich könnten selbst Einsatzkräfte nicht mehr koordiniert werden. Christian Laqué, Chief Technology Officer für Technik- und Infrastruktur, hatte daraufhin den passenden Einfall: Warum nicht einen der herumfahrenden 200.000 Akkus als Notstromquelle verwenden?

12 Stunden Notbetrieb

Gemeint sind jene batterieelektrischen Fahrzeuge, die über die Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) verfügen, über den Ladeport also auch Strom an externe Verbraucher abgeben können. Auch Renault gefiel die Idee so gut, dass man nun gemeinsam ein Pilotprojekt startete, bei dem man mittels Renault 5 und Renault 4 E-Tech Electric zwei Mobilfunkstationen im Raum Wien autark betreibt. Und das erstaunlich lange: 12 Stunden Betrieb sind bei einem voll aufgeladenen Akku möglich, wobei die Versionen mit den größeren Batterien zum Einsatz kamen. „Bei einem Akku-

Tanken und Laden mit der DKV Card

Sparen Sie Zeit und Geld mit dem größten energieunabhängigen Akzeptanznetzwerk in Europa mit rund 70.000 Tankstellen und rund 1 Millionen EVLadepunkten, davon alleine mehr als 2.400 Tankstellen sowie über 29.000 EVLadepunkte in Österreich.

v. l.: Christian Laqué, CTO A1; Ralf Benecke, GF Renault Österreich, Lukas Zehetbauer, BM Raasdorf, Christian Zeindlhofer, Resilienz-Leiter A1

stand von 15 Prozent beendet der Wagen den Vorgang dann automatisch. Mit den verbliebenen 60 Kilometern Reichweite kann man dann noch locker zur nächsten Ladestation fahren“, ergänzt der neue Generaldirektor von Renault Österreich, Ralf Benecke.

Kaum Anpassungen

Die Anpassungsmaßnahmen sind simpel: An den Sendemasten sind die Module für die Stromaufnahme zu tauschen, da über V2L nur mit 220 Volt gespeist wird. Das ist aber an einem Tag locker zu bewerkstelligen und kann innerhalb einer routinemäßigen Wartung durchgeführt werden, da diese Geräte ohnehin alle zehn Jahre gewechselt werden müssen. An den Renaults gibt es nichts zu verändern. Hier funktioniert V2L so simpel, wie wenn man eine Espressomaschine anhängen würde. Die einzige Einschränkung: Die volle Bandbreite kann theoretisch dank Autostrom zwar erreicht werden, dann wäre der Akku aber viel zu schnell leer. •

dkv-mobility.com

Negativer Schadenverlauf

Mehr als 80 Prozent der österreichischen Unternehmen sehen sich aktuell mit steigenden Kfz-Versicherungsprämien konfrontiert. Der Fuhrparkverband Austria möchte mit einer aktuellen Umfrage erheben, wie stark diese Entwicklung Fuhrparkbetreiber tatsächlich betrifft – und welche Faktoren hinter den Kostensteigerungen stehen. Text: Redaktion, Fotos: stock.adobe.com/Kadmy

Gemäß heise fleetconsulting GmbH müssen rund 80 Prozent der heimischen Unternehmen derzeit Prämienerhöhungen bei ihren Kfz-Versicherungen hinnehmen. Der Grund: Die Versicherungen schreiben insbesondere im Bereich der Kaskoversicherung rote Zahlen.Ein zentraler Kostentreiber sind die stetig steigenden Reparaturkosten. Die Stundensätze in Werkstätten und Lackierereien wuchsen zuletzt mit rund dem Doppelten der Inflationsrate. Hinzu kommen höhere Preise für Ersatzteile, Lacke und Materialien. Eine Auswertung langjähriger Erhebungen von heise fleetconsulting GmbH zeigt: Rund 60 Prozent der Reparaturkosten entfallen auf Arbeitszeit, rund 40 Prozent auf Material.

Teurer, komplexer, anfälliger Zudem wird die Fahrzeugtechnik immer aufwendiger. Etwa Windschutzscheiben mit Assistenzsystemen lassen die Schadenssummen rasch steigen. Parallel dazu lässt sich eine höhere Schadenquote bei Firmenflotten feststellen: Während Privatfahrer im Schnitt auf 0,3 Schäden pro Jahr kommen, liegen Flotten zwischen 0,8 und 1,2 Schäden. Auffällig ist, dass über 60 Prozent davon Bagatellschäden unter 1.500 Euro sind – meist verursacht durch Unachtsamkeit. Für die Betriebe sind Unfälle trotz Versicherung teuer: Inklusive Selbstbehalt, Ersatzmobilität und Verwaltungsaufwand summiert sich der durchschnittliche Schaden auf 1.750 Euro. In vielen Unternehmen tragen Fahrer keine oder nur geringe Selbstbehalte, was zu einem Gewöhnungseffekt führen kann. Die Folge: Negative Schadensverläufe

nehmen zu, weil die Versicherer für Reparaturen mehr zahlen als sie mit Prämien einnehmen.

Prävention statt Reaktion

Eine wirksame Gegenmaßnahme ist das proaktive Schadensmanagement. Dabei werden Schadensdaten analysiert, Risikofaktoren ermittelt und gezielte Trainingsprogramme abgeleitet. Ein bewährter Ansatz ist die Kombination aus Online-Fahrsicherheitstraining, Risikoevaluierung und Praxistraining. Unternehmen, die diesen Weg gehen, können ihre Unfall- und Schadenskosten um 30 bis 50 Prozent reduzieren. Spitzenwerte lagen sogar bei minus 65 Prozent. •

Jetzt mitmachen: FVA-Mitgliederumfrage

Der FVA möchte nun erheben, inwieweit sich die Ergebnisse von heise fleetconsulting GmbH widerspiegeln – und welche Maßnahmen bereits ergriffen werden. Dazu bittet der FVA mit dieser Umfrage um Ihre Einschätzung.

Mit Ihrer Stimme helfen Sie, ein präzises Stimmungsbild der Branche zu zeichnen. Die Umfrageergebnisse werden in der nächsten Ausgabe der FLOTTE und auf der Website www.fuhrparkverband.at veröffentlicht.

EU bringt neue Führerscheinregeln

Geht es nach dem EU-Parlament, soll der Führerschein nicht nur digital werden. Auch gibt es gezielte Maßnahmen zur Strafverfolgung und gegen Berufsfahrermangel.

Drei Jahre plus ein Jahr Übergangszeit, so lange haben die EU-Mitgliedstaaten nun Zeit, die neuen Führerscheinvorgaben in nationales Recht umzusetzen. Bis 2030 müssen die Maßnahmen also umgesetzt werden, die das EU-Parlament nun final abgesegnet hat. Einer der Hauptpunkte ist der digitale Führerschein, der über das Smartphone abzurufen sein muss. Zudem soll es künftig möglich sein, bei besonders schwerwiegenden Verkehrsdelikten, etwa Trunkenheit oder hohen Geschwindigkeitsübertretungen, ein EU-weites Fahrverbot

verhängen zu können. Als gezielte Maßnahme gegen den Fahrermangel ist geplant, das Mindestalter für LkwFahrer von 21 auf 18 Jahre zu senken, Busfahrer müssen künftig nicht mehr mindestens 24, sondern nur mehr 21 Jahre alt sein. Und gute Neuigkeiten für Camper gibt es auch: Wer ein spezielles Training in Anspruch nimmt, darf künftig Wohnmobile mit 4,24 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht fahren. Was definitiv nicht kommen wird, sind hingegen verpflichtende und regelmäßig wiederkehrende Gesundheits-Checks.

Neue Markierungen für Radfahrer im Test

Können Mehrzweckstreifen mit schmaler Kernfahrbahn als Sonderlösung für Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad Sinn ergeben? Im Burgenland, in Kärnten und in Vorarlberg starten erste Pilotuntersuchungen. „Wir brauchen neue Ansätze, um Lücken im Radwegenetz abseits der Städte zu schließen, wo die örtlichen Gegebenheiten keine baulich getrennten Fahrradwege ermöglichen“, erläutert Sven Leitinger, Projektleiter bei Salzburg Research.

Flottenverwaltung mit Telematik à la Göteborg

Mit den strategischen Partnern Echoes, Geotab und High Mobility wurde Polestar Fleet Telematics entwickelt. Ein vernetzter Dienst, der „die Art und Weise verändern soll, wie Flottenbetreiber ihre Elektrofahrzeugflotten verwalten, überwachen und optimieren“, so eine Aussendung aus Göteborg. Die Möglichkeit, smarte und datenbasierte Entscheidungen zu treffen, soll laut Ramon Lingen (Head of Global Fleet and Pre-owned) sowohl dem jeweiligen Unternehmen als auch dem Planeten zugutekommen.

Zum Abschied in Rot

Hier führt das Jubiläum direkt in die Pension: 30 Jahre nach ihrer Einführung verschwindet die Klebevignette 2027 von den Windschutzscheiben. Ab dann gibt es sie nur mehr digital. 2026 kann man sich also zum letzten Mal die Autobahn- und Schnellstraßenmaut zum Preis von 106,80 Euro analog und feuerrot auf die Scheibe picken. Österreich folgt damit anderen europäischen Ländern wie Slowenien, der Slowakei, Ungarn und Tschechien mit rein digitalen Mautsystemen.

Nachhaltigkeit macht vor Bremssätteln nicht Halt

Mehr als fünf Jahre Forschung und Entwicklung hat es benötigt: Nun kann Brembo eine Legierung aus 100 Prozent recyceltem Aluminium vorstellen. Über den gesamten Lebenszyklus eines Bremssattels können die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Legierungen so um 70 Prozent reduziert werden. Die stilistischen Merkmale der italienischen Marke bleiben gleich, eine breite Farbpalette ist möglich. „Die von uns auf den Markt gebrachte Innovation ist ein Beitrag für die Zukunft, in der unsere neuen Produkte intelligenter, sicherer und nachhaltiger sind als ihre Vorgänger“, sagt

China-BEV versagt beim Crashtest

Im Rahmen des Euro-NCAP-Tests wurden neun Neuerscheinungen getestet. Der Dongfeng Box schnitt hierbei –im Vergleich zu den anderen – nur mit drei Sternen ab. Text: Roland Scharf, Fotos: ÖAMTC

Passive und aktive Sicherheit – es ist der Mix aus beidem, damit ein neues Modell beim Euro-NCAP-Crashtest die volle Punktezahl von fünf Sternen erreichen kann. Oft klappt dies bei allen Kandidaten. Heuer stach ein Newcomer aber negativ hervor: Der Dongfeng Box, ein günstiger E-Kompaktwagen aus China, erzielte lediglich drei von fünf Sternen. ÖAMTC-Techniker

Thomas Hava: „Im Frontalcrash gegen ein anderes Auto versagten mehrere Schweißverbindungen der Karosseriestruktur. Das ist ein ernstes Problem, denn die daraus folgende Deformation der Fahrgastzelle kann eine massive Gefahr für die Insassen darstellen.“ Entdeckt wurde das Problem beim Crashtest gegen eine mobile Barriere, simuliert wurde dabei ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto bei 50 km/h.

Zahlreiche Fünfstern-Bewertungen

Zudem öffnete sich beim Neuling nach besagtem Aufprall die automatische Türverriegelung nicht, was Rettungskräfte entscheidende Sekunden kosten könnte. „Außerdem baute der Airbag zu wenig Druck auf, was im Test dazu führte, dass der Kopf des Dummies das Lenkrad berührte – und auch das Fehlen eines Schutzes, der beim Seitenaufprall verhindert, dass Lenkende gegen die Tür auf der Beifahrerseite geschleudert werden, muss bemängelt werden“, so Hava.

„Im Vergleich zu anderen kleinen E-Autos zeigt sich der Box deutlich schwächer: Modelle wie der BYD Dolphin Surf, Mini Cooper E, Lynk & Co 02 sowie die neuen Renault 4 und 5 erzielten vier oder fünf Sterne – ein klares Zeichen für die Sicherheitslücke beim Dongfeng Box.“ Bei den anderen Kandidaten gab es kaum Beanstandungen, wobei der Cadillac Optiq hervorstach. Ein kompaktes Elektro-SUV, konnte mit durchwegs guten Ergebnissen punkten. Fünf Sterne gab es zudem für Audi Q3, BMW X3, Hongqi EHS5, IM IM5, Mazda6e und MG MGS6 EV, vier Sterne für den DS N°8.

Erfolgreich nachgebessert

Ebenfalls positiv fiel der Tiggo des chinesischen Herstellers Chery auf: Nachdem bei früheren Tests Probleme mit dem Kopfschutz von Kindern in verschiedenen SeitenaufprallSzenarien festgestellt wurden, wurde das System überarbeitet. Die Modelle Tiggo 7 und Tiggo 8 erhielten nun –genau wie die baugleichen Ebro s700 und s800 – jeweils fünf Sterne. Hava abschließend: „Eine sehr konstruktive Reaktion des Herstellers – und einmal mehr ein Beweis dafür, wie wichtig unabhängige und strenge Tests im Sinne des Konsumentenschutzes sind.“ •

Webfleet zeigt KI-gestützte FP-Managementsoftware

Der Fleet Advisor inkludiert KI in das WebfleetFlottenmanagement für noch effizientere und einfachere Datenerfassung und -auswertung.

Text: Redaktion, Fotos: Webfleet, stock.adobe.com/Metamorworks

DGute Verbindungen schaffen gute Reisen

Unter dem Motto „Connect“ bot die ABTA ein weiteres Mal Treffpunkt und Bühne für die Community.

Text: Redaktion, Fotos: ABTA / Ulrike Rauch

Es war ein besonders großer und bunter Mix an Mitgliedern der heimischen Geschäftsreisewelt, den die Austrian Business Travel Association vergangene Woche im Novotel Wien Hauptbahnhof versammelte. Zahlreiche Speaker vermittelten Know-how und gaben Insights zu aktuellen Branchenthemen. Julian Jäger, Vorstand des Wiener Flughafens und Präsident des AIA, eröffnete nach Begrüßungsworten von ABTAPräsident Roman Neumeister das offizielle Programm und gab Einblicke in aktuelle LuftfahrtThemen, ÖBB Business Development Manager Fabian Maier zeigte Wege zu nachhaltiger Mobilität für Unternehmen auf.

Erstmals verlieh ABTA im Rahmen des Travel Day den President’s Award. Sieger war voestalpine, vertreten durch Bettina Leibetseder

KI hiflt bei Webfleeet bei der Analyse von Fahrer- und Fahrzeugdaten in Sekundenschnelle

er Clou des Fleet Advisor: Er kombiniert generative KI mit Echtzeit-Flottendaten, um Fragen in Sekundenschnelle zu beantworten. Anfragen in einfachen Worten eingeben, schon erhält man Antworten, etwa in Tabellen- oder Diagrammform. So kommt man im Nu zu Fahrereignissen, Kilometertrends, Leerlaufzeiten, aber auch Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkes Bremsen, Kraftstoffverbrauch und mehr. Zudem gibt der Advisor Tipps zur Verbesserung und unterstützt mit Eingabeaufforderungen und Folgefragen. Etwa, um maßgeschneiderte Tabellen zu erstellen, Kennzahlen oder Daten zu vergleichen – beispielsweise nach Fahrzeug und Fahrer. „Webfleet ist als äußerst vielseitige Plattform bekannt. Mit dem Webfleet Fleet Advisor lassen sich nun sämtliche Informationen aus den Daten ganz einfach abrufen, wodurch die Entscheidungsprozesse im Fuhrpark einfacher, schneller und intelligenter werden“, sagt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions. „Der gesamte Prozess verläuft wie ein einfaches Gespräch. Es müssen keine Berichte durchforstet oder Filter eingestellt werden, und man muss kein Datenexperte sein, um auf die Informationen zugreifen zu können. Jedes Teammitglied im Fuhrpark kann schnell Trends erkennen, Risiken identifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen, um die Sicherheit für Fahrer und Fahrzeuge zu gewährleisten, die Produktivität zu verbessern und Kosten zu senken. Es ist ein großer und wichtiger Schritt in Richtung unserer zukünftigen Arbeitswelt, in der KI als Berater in jedem Flottenbetrieb präsent ist. Webfleet ist stolz darauf, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen.“

BT4Europe-Chairman Patrick Diemer und GBTA-CEO Suzanne Neufang steuerten der Veranstaltung internationale Perspektiven bei. Weiters präsentierte Anouar Mrissa von ehotel neue Technologien und Potenziale im Hotelbereich, Mert Coskun, Business Development Manager bei visumPOINT, verriet, was aktuell für USA-Reisen essenziell ist, und Wolfgang Hofmann (International SOS) beleuchtete das Thema Duty of Care. Der „Botfather“ des WienBot, Sindre Wimberger, gab ein Update rund um KI-Themen und Kirsten Hauft-Tulic, Strategic Purchaser Mobility & Travel Services bei Fronius International, zeigte auf, wie man in der Praxis für das Wohlergehen von rund 7.000 Mitarbeitern in 36 Ländern Verantwortung übernimmt. Der erstmals verliehene ABTA-President’s Award ging an Bettina Leibetseder von der voestalpine. Das Team des weltweit führenden Stahl- und Technologiekonzerns teilt seit vielen Jahren als Mitglied der ABTA Know-how sowie Insights und unterstützt mit persönlichen Besuchen bei zahlreichen Events im ganzen Land. •

Aufzeigen bei Aufzügen

Stets vollbeladen unterwegs zu sein, verlangt von Nutzfahrzeugen spezielle Talente, vor allem von den elektrischen. Für TKE fiel hier die Wahl auf ein bestimmtes Modell, das sich zum Liebling der Techniker mauserte.

Text: Roland Scharf, Fotos: TKE

Wie der Fuhrpark bei TK Elevator in Österreich gemanagt wird? Klar und strategisch: Eine Abteilung. Eine Frau. Die sich um alles kümmert, was rund um die 150 Pkw und 250 Nutzfahrzeuge tagtäglich anfällt. „Ja es gibt immer was zu tun“, kommentiert Doris Pabeschitz, die seit knapp zwei Jahren den Posten innehat, ihr Aufgabengebiet. Wobei: Eigenständigkeit ist bei TKE quasi Programm. Seit der Abspaltung von der thyssenkrupp AG 2021 agiert TK Elevator eigenständig, mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern. In Österreich mit neun Standorten vertreten, arbeiten 460 Mitarbeiter neben Neuanlagen und Modernisierung vor allem im Bereich Service, wo auch am meisten zu tun ist. Und das spiegelt sich auch am Schreibtisch von Frau Pabeschitz wider. Mehr als 400 Fuhrpark-User, 110 Ladestationen, 25 Werkstattpartner und sonstige Dienstleister sorgen für Kurzweile.

Vorwiegend Elektro

TKE setzt auf Nachhaltigkeit.“

Mag. Doris Pabeschitz

hat man alles im Blick.“ Gibt es Personal-, oder auch Fahrzeugrochaden, kann schnell und flexibel gehandelt werden. Ein Ansatz, der auch bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge von Vorteil ist. „Nach einem Marktscreening wird ein passendes Konzept erarbeitet, das Umweltaspekte, Kosten und Anforderungen an die Fahrzeuge beinhaltet. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung funktioniert sehr gut, weshalb wir flexibel bleiben und die neuesten Fahrzeugmodelle am Markt in die Flotte aufnehmen können.“ Je nach Marktlage wird ein halbes Jahr im Voraus geordert und über eine Leasingvariante finanziert.

Je nachdem

Zu„Nachdem wir eine recht große Fahrzeugflotte haben, ist es von Vorteil, wenn alles an einem Punkt zusammenläuft, bei mir. So

Die generelle Strategie? „Wir möchten vor allem unsere Nutzfahrzeugflotte auf elektro umstellen, im Sinne der Nachhaltigkeit. Gerade Klein-LKW haben einen sehr hohen CO2-Ausstoß, den es zu reduzieren gilt.“ Die Elektro-Nutzfahrzeugflotte beinhaltet bei TKE derzeit 50 VW ID. Buzz, was 20 Prozent der Nutzfahrzeugflotte entspricht. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz.“ Die Fahrzeuge sind auch ein Hingucker, der einem ins Auge sticht und im Gedächtnis bleibt. Von Vorteil im Hinblick auf eventuelle Umweltzonen, die in Städten eingerichtet werden sollen, sind sie auch. Natürlich kann nicht jeder Servicetechniker ein Elektroauto

fahren. Gerade in ländlichen Gegenden ist es essenziell, dass man eine Lademöglichkeit zu Hause installieren kann. Wenn das nicht möglich ist, kann sich das Elektroauto, je nach Weitläufigkeit des Servicegebietes als schwierig und das Laden desselben als zeitaufwendig und mühsam gestalten. In diesem Fall muss ein Verbrenner eingesetzt werden. Prinzipiell erhalten alle Elektroautofahrer eine Wallbox, um daheim zu laden – sofern dies eben für sie möglich ist. Die Abrechnung funktioniert automatisch und der Zeitaufwand ist gering. Zusätzlich haben wir an allen unseren Standorten Ladepunkte eingerichtet. Am Standort Wien Liesing werden die Ladepunkte sogar über die eigene PV-Anlage gespeist, die nicht nur die Elektroautos, sondern auch den gesamten Standort mit grünem Strom versorgt. Alle Elektroautofahrer sind angehalten vorwiegend an den Standorten zu laden. „Das klappt super, die Fahrer wechseln sich je nach Dringlichkeit und Batteriestand ab.“

Komplexe Anforderungen

Pkw werden auch fast ausschließlich elektrische angeschafft. Ob es Probleme bei der Umstellung gab? Ganz im Gegenteil meint Pabeschitz: „Bis auf ein paar Skeptiker wollten fast alle auf ein Elektroauto umsteigen. Die Fahrzeuge bieten eben einen viel höheren Fahrkomfort als Verbrenner und Sachbezug gibt es auch noch keinen.“ Dass auf dem Parkplatz vorwiegend Produkte aus dem VW-Konzern stehen, ist natürlich kein Zufall. „VW hat für uns einfach das beste Preis-/Leistungsangebot was sowohl Nutzfahrzeuge als auch Pkw betrifft. Dennoch gibt es auch andere Marken auf dem Firmengelände: „Man muss den Automarkt im Blick haben und offen sein für neue Anbieter und Möglichkeiten.“

Zurück aber zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz, das dann doch auffällt: dem VW ID. Buzz Cargo, der wie maßgeschneidert für TKE scheint. Pabeschitz: „Der Elektrobus von VW ist derzeit die einzige Variante am Markt, die unsere doch komplexen Anforderungen erfüllen kann, hinsichtlich Nutzlast, Reichweite und technischen Eigenschaften. Wir sehen uns natürlich regelmäßig um, und testen auch neue Modelle, aber bis dato hat kein anderes vollelektrisches Nutzfahrzeug unsere Ansprüche erfüllen können. Modelle mit höherer Nutzlast, jedoch mit Frontantrieb, punkten bei uns nicht, da wir nun Mal das meiste Gewicht im Heck geladen haben. Der kleine Wendekreis des ID. Buzz bietet vor allem in der Stadt große Vorteile.“

Keine Reichweitenthemen

Tatsächlich ist es so, dass die knapp 600 Kilo Nutzlast der ID. Buzz` meist voll ausgereizt werden, mit all dem Werkzeug an Bord. Und da kommt der nächste entscheidende Punkt zum Tragen: die Batteriegröße. „Modelle mit 50 Kilowattstunden Batterie sind einfach uninteressant für uns, da ist der VW mit den 77 oder jetzt 89 kWh passender. Reichweitenthemen hatten wir bis dato noch gar keine, obwohl wir unsere E-Transporter in ganz Österreich einsetzen.“ Für die Auswahl welcher Servicetechniker einen Elektrobus haben darf, gibt es neben der verpflichtenden Lademöglichkeit zu Hause Vorgaben zur täglichen Wegstrecke: „Die tägliche Route sollte nicht mehr als 150 Kilometer Autobahn oder 200 Landstraße umfassen. Das ist eine sehr konservative Vorgabe,

Dank großer Batterie ist der ID. Buzz bei TKE häufig im Einsatz. Bei den Pkw setzt man auf Škoda, aber auch BYD oder Hyundai. Vereinzelt im Feld gibt es auch Opel

aber so sind wir auf der sicheren Seite.“ Natürlich braucht so eine Umstellung auch ein Maß an Flexibilität: Techniker deren tägliche Kilometer gering sind, kommen auch ohne Lademöglichkeit zu Hause aus. „Es gibt Servicetechniker, die lediglich 100 Kilometer pro Woche fahren – sie kommen mit einer öffentlichen Ladekarte gut zurecht, da das Fahrzeug dann ja nur rund zwei Mal im Monat geladen werden muss.“

Schwarz auf weiß

Eine Strategie mit Erfolg. „Unsere Servicetechniker lieben ihren Elektrobus. Alleine wegen des unvergleichlichen Fahrkomforts, der Automatik und weil er einfach eine Liga für sich ist,“ ergänzt Pabeschitz. Bei Übernahme des Autos gibt es ein Info-Sheet mit allen Tipps zum Betrieb, „darin sind Fotos und eine Beschreibung enthalten, wie zum Beispiel das Fahrzeug zu bedienen ist und wo sich das Ladekabel befindet (in einer versteckten Bodenklappe). Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir Anfang 2024 mit der Umstellung der Nutzfahrzeugflotte auf elektro begonnen haben und ich nur positives Feedback von unseren Mitarbeitern bekommen habe! Der VW ID. Buzz ist einfach top!“ •

TK Elevator in Fakten

Unternehmen

TK Aufzüge GmbH

Fuhrpark

Marken: Volkswagen, Ford, Škoda, Opel, BYD, Hyundai

Anzahl Pkw: 150; Anzahl Nutzfahrzeuge: 250

Laufleistung: durchschnittlich 30.000 km/Jahr

Behaltedauer: 4 Jahre (Leasing)

Mehr als ein Drittel „nicht genügend“

Heuer nahmen der ÖAMTC und seine Partnerclubs 31 Modelle unter die Lupe. Das Ergebnis: Preiswerte Pneus zeigten zum Teil besorgniserregende Ergebnisse.

Text: Roland Scharf, Fotos: ÖAMTC

Für den diesjährigen Winterreifentest haben der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen erstmals 31 Modelle von nur einer einzigen Dimension getestet. Bislang staffelte man die Kandidaten auf zwei Größen auf: „225/40 R18 ist eine zunehmend an Beliebtheit gewinnende Größe für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Die 31 getesteten Modelle sind in sechs Premium-, elf Qualityund 14 Budget-Reifen aufgeteilt“, sagt ÖAMTC-Experte Steffan Kerbl. Und nicht nur das Starterfeld war bunt gemischt, auch die Ergebnisse: Alle Premium-Reifen konnten das Ergebnis „gut“ für sich beanspruchen, „befriedigend“ wurde zehn Mal vergeben, außerdem gab es vier Mal „genügend“ und satte elf Mal „nicht genügend“.

Premium-Reifen überzeugt

Zwei der getesteten Budgetreifen konnten zumindest das Ergebnis ‚befriedigend‘ erreichen.“

Steffan Kerbl

Ergebnis erzielen. Am besten schnitt der Goodyear UltraGrip Performance 3 ab, der sich somit als bester Allrounder hervortat, vor dem Michelin Pilot Alpin 5 und dem Bridgestone Blizzak 6. Nicht ganz so souverän schnitten die Modelle des Segments „Quality-Reifen“ ab, die heuer größere Probleme zeigten als noch im Vorjahr: „Drei der elf Produkte dieser Kategorie erreichten nur ‚genügend‘ und somit keine Kaufempfehlung. Die übrigen acht Quality-Reifen wurden immerhin mit ‚befriedigend‘ bewertet, was sie zumindest für eine eingeschränkte Kaufempfehlung qualifiziert“, so Kerbl.

Nur für Wenigfahrer akzeptabel

auch bei Umweltbilanz

Die Ergebnisse im Detail: Die Reifen der Premium-Kategorie konnten insgesamt überzeugen, wenn auch nicht auf ganzer Linie. Alle sechs getesteten Modelle erreichten „gut“, wobei der Kleber Krisalp HP3 und der Nokian Tyres WR Snowproof P leichte Probleme auf winterlicher Fahrbahn hatten und in dieser Kategorie knapp am guten Ergebnis vorbeischrammten. Da die Kategorien „Umweltbilanz“, Laufleistung, Abrieb und Effizienz stark gewichtet werden, konnten aber doch alle sechs ein gutes

Die elf Reifenmodelle, die die Bewertung „nicht genügend“ erhielten, hatten vor allem in der Kategorie „Fahrsicherheit“, die im Test am stärksten gewichtet wird, große Probleme. „Diese Reifen sind absolut nicht empfehlenswert und stellen ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Auffallend war diesmal, dass alle diese elf Reifenmodelle aus dem Budget-Segment stammen. Wobei man der Vollständigkeit halber auch erwähnen muss, dass zwei BudgetReifen zumindest das Ergebnis ‚befriedigend‘ erreichen konnten –also leichte Schwächen aufwiesen, für Wenigfahrer aber dennoch eine akzeptable Alternative sein könnten“, so Kerbl weiter. Besonders negativ fiel der Syron Everest 2 auf, der dem klassischen Zielkonflikt der Winterreifen zum Opfer fällt. Kerbl: „Einerseits erzielt er das beste Ergebnis auf winterlicher Fahrbahn, andererseits ist er auf trockener und nasser Fahrbahn

nahezu unbrauchbar und gefährdet damit stark die Fahrsicherheit. Das sorgt letztlich auch dafür, dass er das schlechteste Ergebnis des gesamten Feldes erzielt hat.“

Große Unterschiede bei Nässe Besonders deutlich werden die Unterschiede beim Bremstest auf nasser Fahrbahn – ein Wert, der im ÖAMTC-Test besonders hoch gewertet wird: Während der Goodyear nach 31,7 Metern zum Stehen kam, brauchte der Syron 47,1 Meter – und damit immer noch rund fünf Meter mehr als der vorletzte Testkandidat. Zur besseren Verdeutlichung: Während der Goodyear schon zum Stehen gekommen ist, hat man mit dem Evergreen noch 40 km/h und mit dem Syron sogar knapp 46 km/h auf dem Tacho.

Je teurer der Reifen, desto besser sind also seine Eigenschaften? Oder wie lässt sich das Ergebnis besser interpretieren? Technikexperte Kerbl hat das letzte Wort: „Trotz der Ergebnisse dieser Testrunde lässt sich festhalten, dass man grundsätzlich nicht pauschal von der Preisklasse auf die Qualität der Reifen schließen sollte. Auch vermeintlich günstigere Modelle können immer wieder mit zufriedenstellenden Leistungen aufwarten und sich somit einen Platz unter den empfehlenswerten Reifen sichern.“ •

Grip auf Schnee als entscheidende Größe

Der ARBÖ und seine Partnervereine baten dieses Mal Winterreifen der Dimension 245/45 R19 zum Test. Die vorderen Plätze gehen ausschließlich an altbekannte Hersteller.

Text: Roland Scharf, Fotos: ARBÖ

Dass sich Premium-Winterreifen von günstigen Importprodukten teils gravierend unterscheiden, fand der ARBÖ im aktuellen Winterreifentest heraus. Dazu schickte man elf Reifen der Dimension 245/45 R19 in den Härtetest.

Billige Reifen fielen beim heurigen Winterreifentest des ÖAMTC fast alle durch, nur wenige waren o. k. Teure Produkte wiesen hingegen kaum Schwächen auf, waren aber auch nicht durchwegs fehlerfrei

Kritische Unterschiede

Gravierende Unterschiede gab es bei Nässe: Goodyear und Pirelli sind klar an der Spitze, dicht gefolgt von Continental, Bridgestone und Michelin. Abstriche gibt es bei Vredestein, Yokohama und Triangle. Besonders kritisch: Der Maxxis patzt bei Fahrsicherheit und beim Bremsen. Während der Pirelli aus 100 km/h bereits steht, zeigte der Tacho mit Maxxis-Bereifung noch knapp 40 km/h, auf Linglong und Vredestein sind es noch 30 km/h. Bei Trockenheit liegen die Resultate enger beieinander. Allerdings disqualifiziert sich der Maxxis durch überdurchschnittlich lange Bremswege. Der Triangle überrascht mit dem zweitbesten Ergebnis im Trocken-Bremstest.

Premium zahlt sich aus

Beim Bremsen auf Schnee waren Diskont-Pneus deutlich schlechter als Premium-Reifen

Die Testsieger

Winterreifen 225/40 R18 gesamt

1. Goodyear UltraGrip Performance 3

2. Michelin Pilot Alpin 5

3. Bridgestone Blizzak 6

Umweltbilanz

1. Goodyear UltraGrip Performance 3

2. Hankook Winter i*cept evo3 W339

3. Michelin Pilot Alpin 5

Die Tabellen sowie alle Details finden Sie unter www.oeamtc.at

In der Gesamtwertung setzt sich der Goodyear durch, der Michelin belegt den zweiten Platz, knapp dahinter der neue Pirelli. Dieser punktet zusätzlich mit einem Anteil von mindestens 55 Prozent recycelten oder biobasierten Materialien. „Wer beim Reifenkauf spart, muss sich bewusst sein, dass damit auch ein Qualitätsverlust einhergeht. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Premiumhersteller den Erwartungen gerecht werden und gerade auf Schnee und vor allem nasser Fahrbahn, dem wohl häufigsten Fahrbahnzustand auf österreichischen Straßen, beste Brems- und Fahreigenschaft bieten“, zieht Erich Groiss, technischer Koordinator vom ARBÖ, Bilanz. •

Kommentar Überprüfen Sie Ihre Ladestation!

Ladestationen unterliegen vielen Anforderungen. Soll eine Ladung an einer Ladestation nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden, müssen Ladestationen dem nationalen (Maß- und) Eichrecht entsprechen.

Text: Andreas Forster, Foto: Primephoto – Juana

Die Europäische Union arbeitet derzeit zwar an einer EU-weit einheitlichen Vorgabe für Ladestationen, bis dahin gelten jedoch die innerstaatlichen Regelungen. In Österreich legt die Verordnung über Ladetarifgeräte die eichrechtlichen Anforderungen für ebendiese fest. Diese Verordnung soll in einem weitreichenden Detail geändert werden.

Ein kleiner Schubser für Ladestationsbetreiber

Der Begutachtungsentwurf sieht vor, dass die Übergangsbestimmungen geändert werden. Nach den derzeit gültigen dürfen ab dem 01.01.2026 nur noch Ladetarifgeräte geeicht werden, die den Anforderungen der Verordnung entsprechen. Ladetarifgeräte, die einen MID-Zähler beinhalten, aber der Verordnung nicht vollständig entsprechen, dürfen bis 31.12.2025 geeicht werden und bis 31.12.2032 verwendet werden. Die Zahl der Ladestationen, die der Verordnung nicht vollständig entsprechen, ist hoch. Entspricht eine Ladestation nicht der Verordnung und nicht der Übergangsbestimmung (das heißt die Ladestation verfügt über keinen MID-Zähler), dürfen Ladungen an dieser Ladestation nicht nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden. Um eine Ladung wieder nach der abgegebenen Energie abrechnen zu dürfen, müssen Betreiber die Ladestation umrüsten oder gänzlich austauschen. Das ist eine sehr teure Lösung.

die Fristen verlängert werden. Konkret sollen statt ab 01.01.2026 erst ab 01.01.2027 nur noch Ladestationen erstgeeicht werden dürfen, die der Verordnung vollständig entsprechen. Außerdem sollen Ladestationen, die den Anforderungen der Verordnung nicht vollständig entsprechen, aber über einen MID-Zähler verfügen, bis 31.12.2036 verwendet werden.

Eichungen nach Reparaturen weiterhin möglich

Ladestationen können wesentlich länger genutzt werden, ohne dass Konsequenzen drohen, falls Sie einen MID-Zähler haben.“

Andreas Forster

Ende der Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen haben daher eine hohe Bedeutung, da sie Betreibern von Ladestationen erlauben, Ladungen auch nach dem 31.12.2025 (weiterhin) nach der abgegebenen Energie abzurechnen, ohne die gesamte Ladestation austauschen oder nachrüsten zu müssen. Ein Ende der Übergangsbestimmungen naht und um eine mehrfache Umrüstung oder Ersetzung zu verhindern, sollen

Bei einer Reparatur eines eichrechtsrelevanten Teils, z. B. einer Reparatur innerhalb der Messkapsel, ist es notwendig, die Ladestation neu zu eichen. Die Verordnung hat dies bis dato ausgeschlossen, sodass Ladungen an reparierten Geräten, die der Verordnung nicht entsprechen, nach 31.12.2025 nicht mehr nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden durften. Auch dieses Problem soll behoben werden. Nach einer Reparatur ist eine Neueichung unbegrenzt lange möglich, theoretisch damit auch über das Ende der Verwendungsfrist hinaus. Es besteht daher keine Gefahr mehr, dass eine zu reparierende Ladestation ersetzt werden muss.

Wann besteht Handlungsbedarf?

Das (Maß- und) Eichrecht ist ein Rechtsgebiet, das für die Elektromobilität wichtig und richtig ist. Es sollte selbstverständlich sein, dass Ladungen an Ladestationen nach der abgegebenen Energie abgerechnet werden. Noch selbstverständlicher sollte sein, dass die Messwerte, nach denen eine Abrechnung erfolgt, richtig sind. Das Eichrecht möchte Letzteres sicherstellen.

Betreiber von Ladestationen können mit diesem Begutachtungsentwurf ein wenig aufatmen. Sämtliche Fristen sollen verlängert und Ladestationen dadurch faktisch wesentlich länger genutzt werden können, ohne dass Konsequenzen drohen, vorausgesetzt, die Ladestation verfügt zumindest über einen MID-Zähler und damit über eine Energiezählung, die sich in sehr engen Fehlergrenzen bewegt. Der Begutachtungsentwurf ist ein sehr guter Anlass für Betreiber oder Eigentümer von Ladestationen, zu überprüfen, ob die eigenen Ladestationen der Verordnung entsprechen oder nicht und im letzten Fall zumindest über einen MID-Zähler verfügen. Ist einer der beiden Fälle zutreffend, besteht kein Handlungsbedarf. •

Andreas Forster ist Jurist mit langjähriger Berufserfahrung, der sich mit großer Leidenschaft rechtlichen Fragen rund um Mobilität und Elektromobilität widmet. Zudem ist er Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens iusbote, das seine Kunden effizient und proaktiv über relevante Rechtsänderungen in individuell bestimmbaren Themenbereichen informiert hält

Konvoi-Weltrekord zum Jubiläum

Der Ford Transit feierte 60. Geburtstag, bei der Transporter-Parade im UK waren 201 Fahrzeuge zu sehen.