NaturschöNheiteN

uNd ihre GeheimNisse

Überall, wo es gelingt, mit technischen Hilfsmitteln in die enthüllte und verborgene Wunderwelt der Natur einzudringen, da staunen wir nicht nur über die spezifische Vollkommenheit, sondern auch über die entzückende Schönheit.

„Denn alles hat Gott schön gemacht.“ (Prediger 3,11)

„Das von Gott Erkennbare unter den Menschen ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen geoffenbart – denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten erkannt, wird geschaut –, damit sie ohne Entschuldigung seien.“

(Römer 1,19+20)

Da, wo die Freude beim Bewundern und Staunen über Gottes große Weisheit und Schöpfungsherrlichkeit das Herz erfüllt, vermag die Schwermut nicht so leicht ihre krankmachenden Wurzeln treiben.

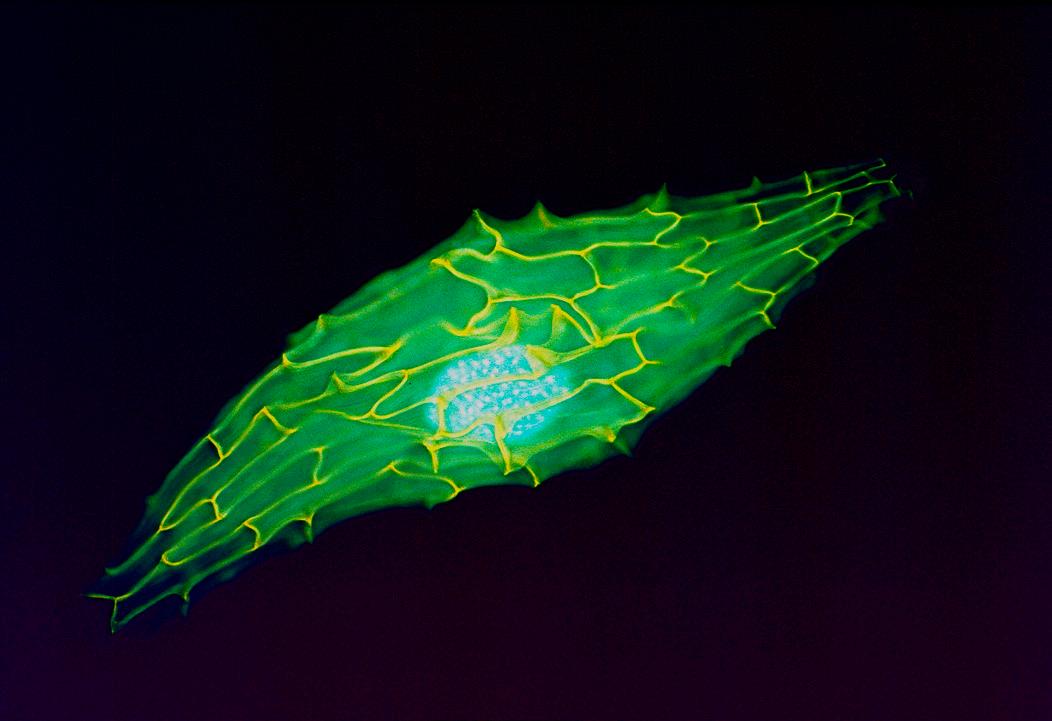

Orchidee Riemenzunge

Hinter dem Eingang zur Blüte tragen über der Narbe zwei Säulchen die Pollenpakete.

Nach dem Blütenbesuch Abgang mit Pollenpaketen am Kopf angeklebt.

Biene beim Blütenbesuch

eiNe wuNdersame Orchidee –die riemeNzuNGe

Orchideen finden sich in allen Kontinenten. Mit über 30.000 Formen sind sie die artenreichste Blumenfamilie. Erst die Kältegrenze des Polarkreises und die Trockengebiete der Wüste begrenzen ihre Verbreitung. Die einen gedeihen auf Meereshöhe, andere klettern in Höhen bis zu 4. 000 Metern hoch. Ein Rätsel bleibt, wie sie die ultraviolette Höhenstrahlung verkraften können. Es ist verwunderlich, dass die schönsten und größten Orchideen in üppigen Urwäldern mit ihren dauerhaften feuchten Niesel- und Regenregionen vorkommen. Hier versprühen sie ihre fantasievolle Schönheit. Wie brennende Fackeln im düsteren Gegenlicht des Himmels. Wozu blühen die schönsten Blumen der Erde an Orten, wo sie kein Mensch sieht? Es ist dieselbe Frage wie bei den bunten Fischen im Meer. Die Antwort liegt bei dem Schöpfer des Lebens, denn er selbst freut sich an allen seinen Schöpfungswerken. (Psalm 104,31)

Wie die ganze Pflanzenwelt eine Welt der Geheimnisse ist, enthüllen auch die Orchideen in ihrer Blüte staunenswerte Geheimnisse. Auch einfach gekleidete der gemäßigten Zonen stehen denen der Tropen und Urwälder an Schönheit nicht nach.

Die Bocks-Riemenzunge ist eine solche seltsame heimische Orchidee. Sie erreicht eine Höhe bis zu 90 Zentimetern mit bis zu 100 Einzelblüten. Der Riemen, wie die Unterlippe bezeichnet wird, war in der Knospe spiralig aufgerollt, wird bis zu 6 Zentimeter lang, ist zwei- oder dreimal schraubig gedreht und an der Spitze bis viermal eingeschlitzt. Die Blüten tragen an der Basis der Lippe eine Vertiefung, in der sich wenig Nektar sammelt. Verströmender Honigduft und ein intensiver Ziegenbocksgeruch locken Insekten zum süßen Schmaus Aber nur wenige Hummeln und Bienen haben Zugang zum Blütenherzen. Beim Schlürfen des Nektars kommen sie mit dem Kopf in Berührung mit den verborgenen zwei Pollenpaketen. – Gelösten Blütenstaub wie bei anderen Blüten gibt es nicht. – Gleichzeitig werden sie ihnen an die Stirn geschleudert, die mit einer Klebescheibe versehen auch auf Haaren haften. Beim nächsten Blütenbesuch werden die Pollenpakete an die dortige Narbe geheftet. So werden bei einem Anflug tausende Samenanlagen befruchtet. Von den verströmenden Düften der Blüten werden außer den Hummeln und Bienen noch andere Gäste angelockt, wie Käfer, Mücken, Fliegen, Wanzen und Schmetterlinge, die aber zur Bestäubung unfähig sind. Bei ihnen funktioniert der Mechanismus mit den Pollenpaketen nicht. Eine einzelne befruchtete Blüte bringt eine Samenkapsel mit etwa 1. 200 Samen hervor.

Orchidee: Hummel-Ragwurz

Unsere heimischen Orchideen tragen im Vergleich zu den prachtvollen Orchideenblüten der Tropen kleinere, aber genauso sinnvoll gestaltete hübsche bunte Blüten, die ebenfalls mit abenteuerlichen Formen und Farben leuchten. In halbtrockenen mageren Weiden und lichten Kiefernwäldern im Südwesten Deutschlands blüht in den Monaten Mai und Juni die bis 30 Zentimeter hohe Hummel-Ragwurz. Mit ihrer Gestalt, Größe, der purpurbraunen Behaarung der Lippe, die seitlichen Kronblätter gleich angelegten Flügeln und den scheinbaren Fühlern täuschen sie ein Hummelweibchen vor. Eine bestimmte Art Erdhummelmännchen, die einige Tage vor den Weibchen ausschlüpfen, suchen vergeblich eine Partnerin. Da die Blüte der Hummel-Orchis einen Duftstoff verströmt, der dem unverwechselbaren Sexuallockduft der Weibchen entspricht, ist jeder Irrtum für das Hummelmännchen ausgeschlossen und es landet auf der Lippe einer Blüte und führt Begattungsbewegungen aus. Dabei kommt es mit seinem Kopf mit den zwei Pollenpaketen in Kontakt, die schlagartig auf ihn geheftet werden. Die Täuschung erkennend, denn Nektar gibt es auch nicht, fliegt es gehörnt, ohne eine Gegenleistung, zur nächsten Blüte und überträgt die Pollen zu deren Befruchtung.

Im Jahr 1820 wurde auf Madagaskar die Orchidee Angraecum sesquipedale entdeckt, auch Stern von Madagaskar genannt, die einen Lippensporn mit einer Länge von 40 Zentimeter besitzt, in dem ganz unten Nektar gekeltert wird. Lange Zeit wusste man nicht, welches Insekt einen so langen Saugrüssel hat, der in diese Tiefe reicht, um den Nektar zu kosten und gleichzeitig die Blüte zu befruchten. Erst 1920 entdeckten zwei Forscher, die Tag und Nacht die Orchidee beobachteten, dass nachts ein Tabakschwärmer kam, dessen Rüssel bis zu dieser Tiefe reichte.

Existiert einmal im Leben der Hummel-Orchis die bestimmte Art von einem Erdhummel und beim Stern von Madagaskar der Tabakschwärmer zur Blütenzeit der Pflanzen nicht mehr, so ist auch die Existenz der Pflanzen gefährdet. Außerdem gibt es noch viele Blumen, die so gestaltet sind, dass sie nur von ganz bestimmten Insekten bestäubt werden können. Hier stehen wir vor unlösbaren Rätseln. Was war wohl von beiden zuerst da, Pflanze oder Tier? War es Zufall und Laune der Natur oder ist es das geniale Vorausplanen des Schöpfers?

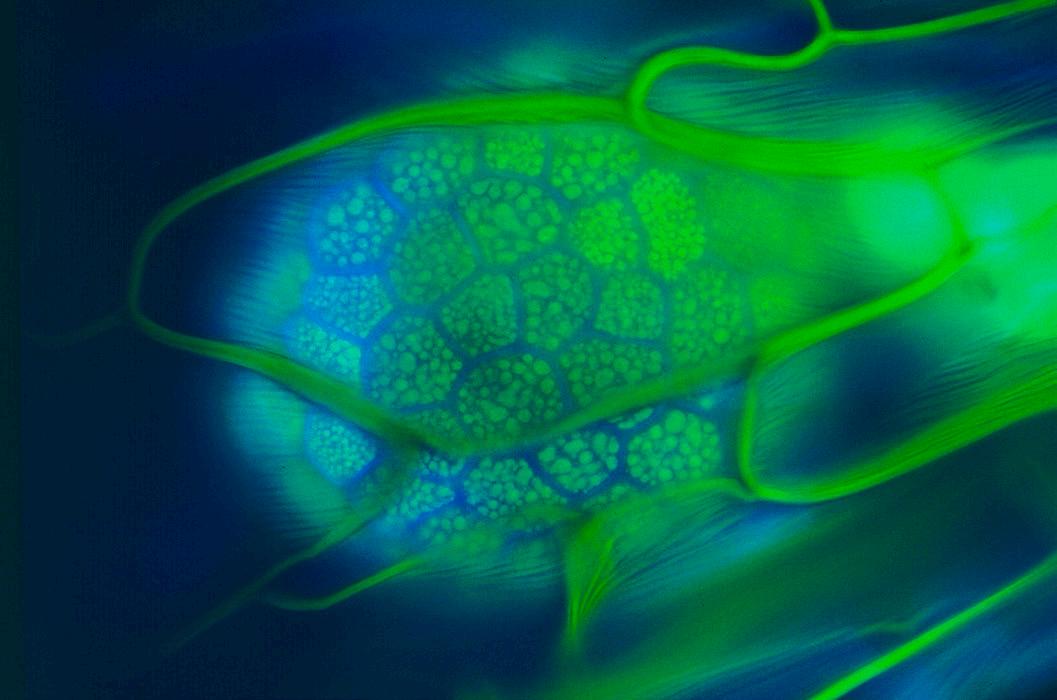

Orchideensamen. In der strukturierten Hülle (Testa) befindet sich der eigentliche Samen. (313:1)

Das genetzte Samenkorn (625:1)

Keimendes Samenkorn (413:1)

3.932.948 sameN iN eiNer sameNkapsel –der auGulOa ruckeri

Die Samenkörner der Orchideen reifen in Kapseln, die über ein ausgefeiltes, technisch-physikalisches System verfügen. Durch schmale Längsfurchen geben sie die Samen erst bei trockenen Winden frei. Erstaunlich dabei ist die Samenmenge bei gewissen Arten.

Die Samen liegen eingebettet in Haare, die hygroskopischen Charakter haben. Bei günstigen Bedingungen dehnen und strecken sie sich. Dabei schieben sie die winzigen Samen durch die Kapselspalten ins Freie. Steigt die Luftfeuchtigkeit wieder so hoch an, dass die Samen draußen gefährdet wären, dann verschließen ihnen die harten Wände den Weg in die Freiheit. Logisch, dass da die Samen winzig klein und möglichst leicht sein müssen.

Erstaunlich dabei ist auch die Samenmenge. Das heimische Gefleckte Knabenkraut erzeugt 6.000 Samen pro Samenkapsel. Unser Staunen aber wird zum Verwundern, denn die kolumbische Orchidee Auguloa ruckeri hält den Rekord mit 3.932.948 Samen pro Kapsel! Ein solches Samenstäublein wiegt 0,0015 Gramm. Für ein Gramm werden demnach 666.000 Samen benötigt. Noch mit bloßem Auge erkennbar sind die Samen unseres Knabenkrauts: 0,9 mm lang und 0,2 mm breit. Die Fruchtkapsel einer Cattleya enthält bis zu 3 Millionen Samen. Sie sind entsprechend sehr klein bei einer Länge bis 0,3 Millimeter. Legt man einen Samen unter das Mikroskop, dann zeigt sich, dass das eigentliche Samenkorn, der Embryo, noch um ein Vielfaches kleiner ist. Jeder Samenkern wird von einer Schutzhülle umgeben. Sie ist ein kunstvolles Netzwerk, dessen Maschen mit einer durchsichtigen, feinstrukturierten Membran „gefenstert“ sind. Wunderfein wie das Netzwerk ist auch das Embryo genetzt gefeldert. In nicht zu überbietender Informationsdichte ruhen in solch einem Samenstäublein alle Anlagen einer künftigen Orchidee. Wunder der Schöpfung.

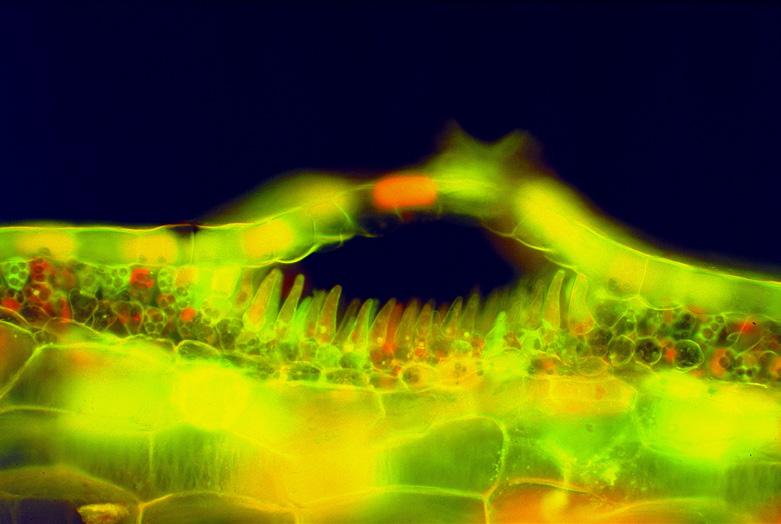

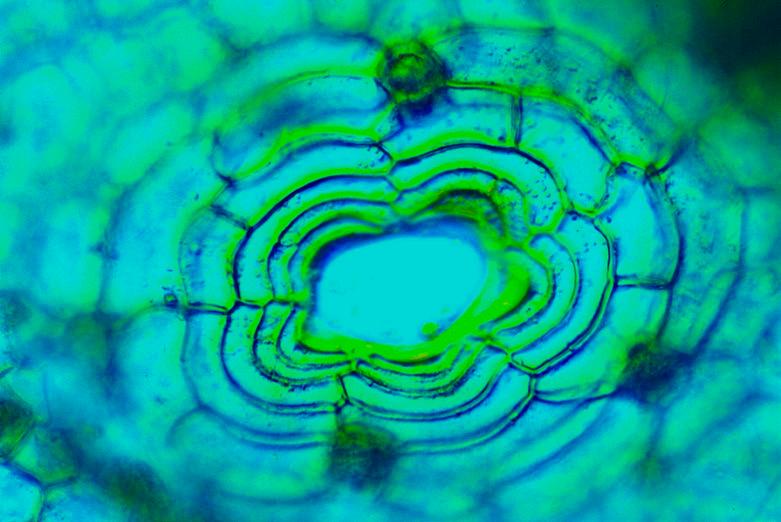

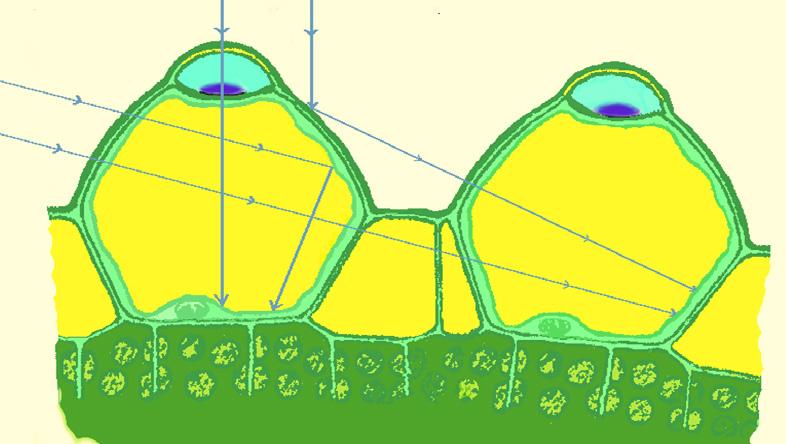

Blattquerschnitt von Conocephalum conicum: die überdachten Zellen wirken wie eine Glaskuppel über den darunterstehenden Assimilationszellen. (313:1)

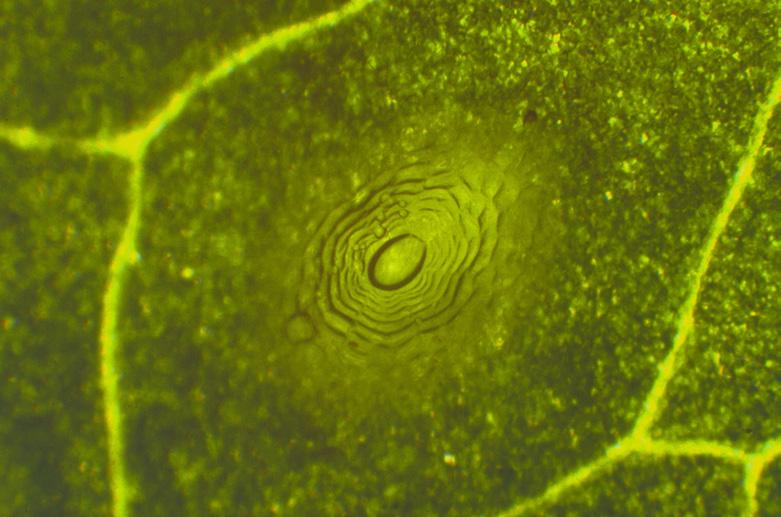

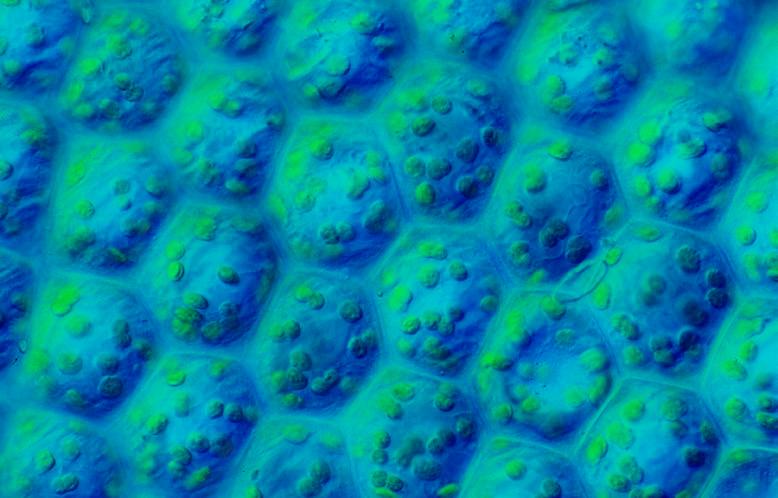

Blattaufsicht einer Glaszelle. (125:1)

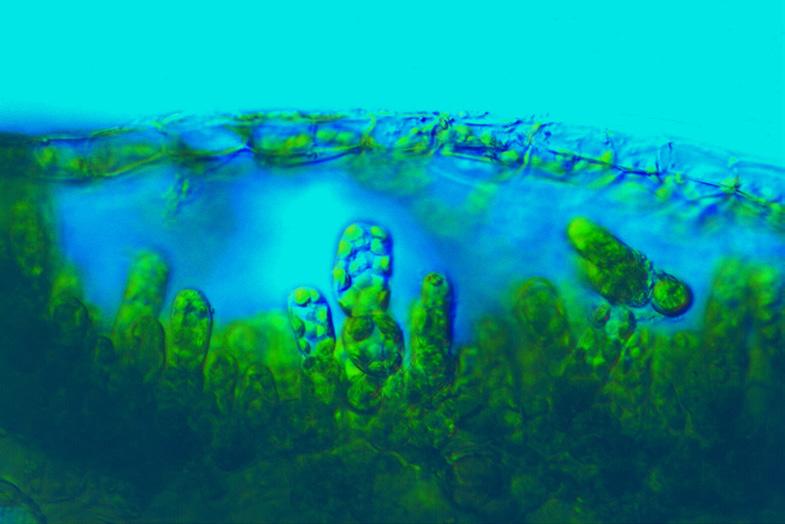

Blattquerschnitt von Marchantia polymorphia: unter dem Glasdach die Assimilationszellen als Lichtkraftmaschinen. (313:1)

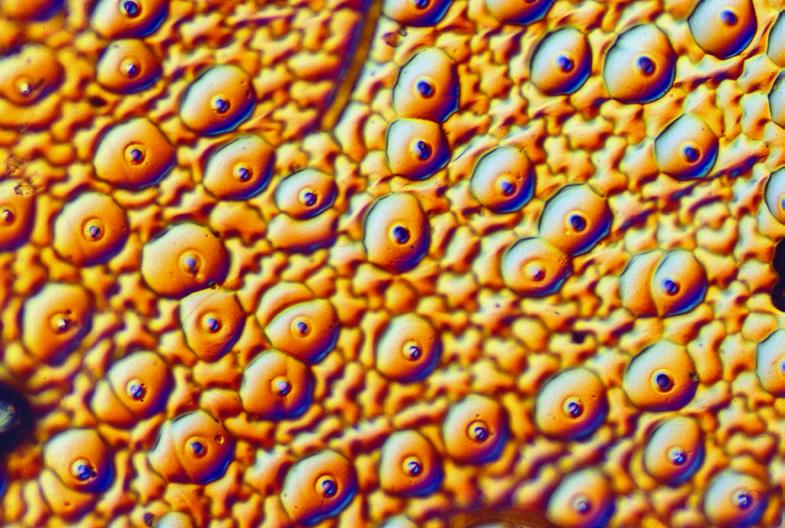

Glaskuppel von unten gesehen. (250:1)

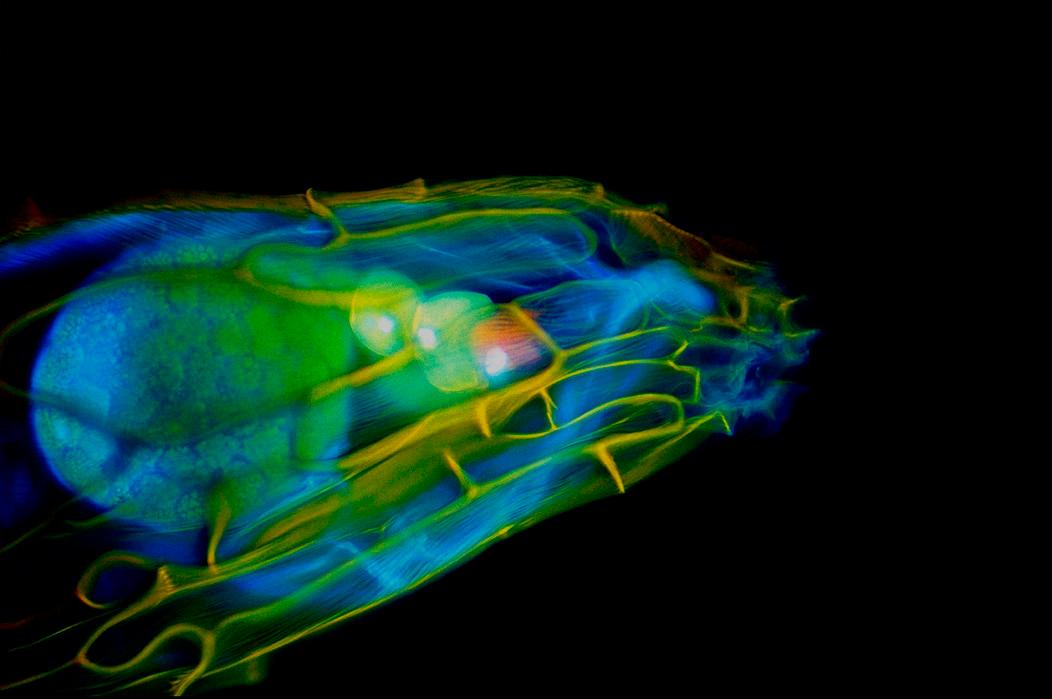

Blattaufsicht mit den weißen, lichtsammelnden Zellkuppeln und darauf ein Brutbecher, in dem sich die Sämlinge befinden.

Antheridium, männliches Geschlechtsorgan, die männlichen Keimzellen sind ausgebildet.

wachstum auch im duNkleN waldlaubschatteN –das bruNNeNlebermOOs

Von Pol zu Pol überzog der Schöpfer die Kontinente mit pflanzlichem Leben in unbeschreiblicher Vielfalt und üppiger Schönheit. Ohne sie könnte weder die Menschheit noch die ganze Tierwelt leben. Die Kraft für den Wachstumsprozess der Pflanze kommt aus der Kunst leblose Materie in organische Substanz und in dem sie in den Blättern Licht in Energie umzuwandeln vermag, die sogenannte Photosynthese. Diesen hochkomplizierten Systemablauf konnte bisher noch kein Techniker und kein Chemiker nachbauen.

Im Hinblick auf die verschiedenen Bedürfnisse nach Licht unterscheidet man Lichtund Schattenpflanzen. Ein hauchfeiner Querschnitt durch die Blätter der Lichtpflanzen enthüllt den genialen Blattaufbau in vier Zellschichten. Die Blattoberhaut besteht aus lichtdurchlässigen, glasklaren Zellen, die das Licht an die darunterliegende zweite Zellschicht, den Palisadenzellen, weiterleiten. Ihr Geheimnis beruht auf einem technischen wie auch chemischen Wunder, denn entlang den elfenbeinfarbigen Zellwänden kreisen smaragdene, linsenförmige Körper dem Licht nach. Es sind die Blattgrünkörner (Chlorophyll). Wird der Lichteinfall stark, wenden sie dem Licht ihre Schmalseite zu, ist er schwach, präsentieren sie ihre Breitseite, mit der sie jede noch so geringe Lichtspur einfangen. Je nach Pflanzenart enthält eine Zelle 10 bis 100 Chlorophyllkörper, das macht auf einen Quadratzentimeter Blattfläche 50 bis 60 Millionen. Sie sind die wunderbarsten und kleinsten Lichtkraftmaschinen, die es gibt. Die so gewonnene Stärke wird in die dritte und vierte Zellschicht zum Aufbau der Pflanze verschickt.

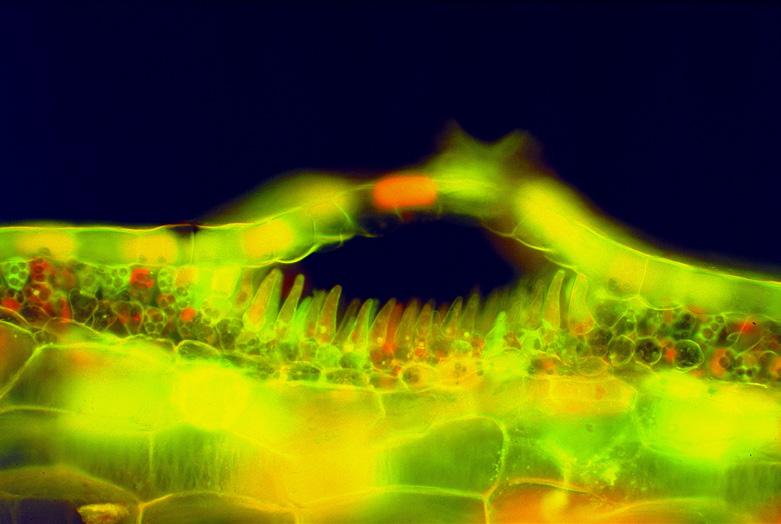

Die im tiefen Waldesdunkel auf wasserüberrieselten Steinen wachsenden Brunnenlebermoose Marchantia polymorpha und Conocephalum conicum sind für optimale Lichtausnutzung verblüffend geschaffen. Auf der Oberfläche der dunkelgrünen Moosblätter leuchten kleine, helle Punkte. Es sind Zellkuppeln, die eine sinnreiche Konstruktion besitzen. Über einem Hohlraum spannt sich eine glasklare, gewölbte Zelldecke, die diffuses Licht allseitig aufnimmt und an die oberflächenvergrößerten Palisadenzellen weiterleitet. Für den Gasaustausch zwischen dem Assimilationsgewebe und der Außenluft verfügt die „Glaskuppel“ bei der Conecephus über eine einfache Öffnung, während bei der Art Marchantia ein verschließbarer Ventilationsschacht dafür sorgt. Dessen einzelne Bauzellen sind miteinander verzahnt. Ohne diese Öffnungen würden die Zellen im prallen Sonnenlicht überhitzt und wie Luftballons platzen – die Pflanze würde sterben.

Unsere Solarenergietechnik ist ein Versuch, die Photosynthese der Pflanzenwelt nachzuahmen, um aus Sonnenlicht Wärme und Strom zu gewinnen. Die Sonnenkollektoren und ihre Zellen entsprechen in abgewandelter Form dem Prinzip eines Blattes.

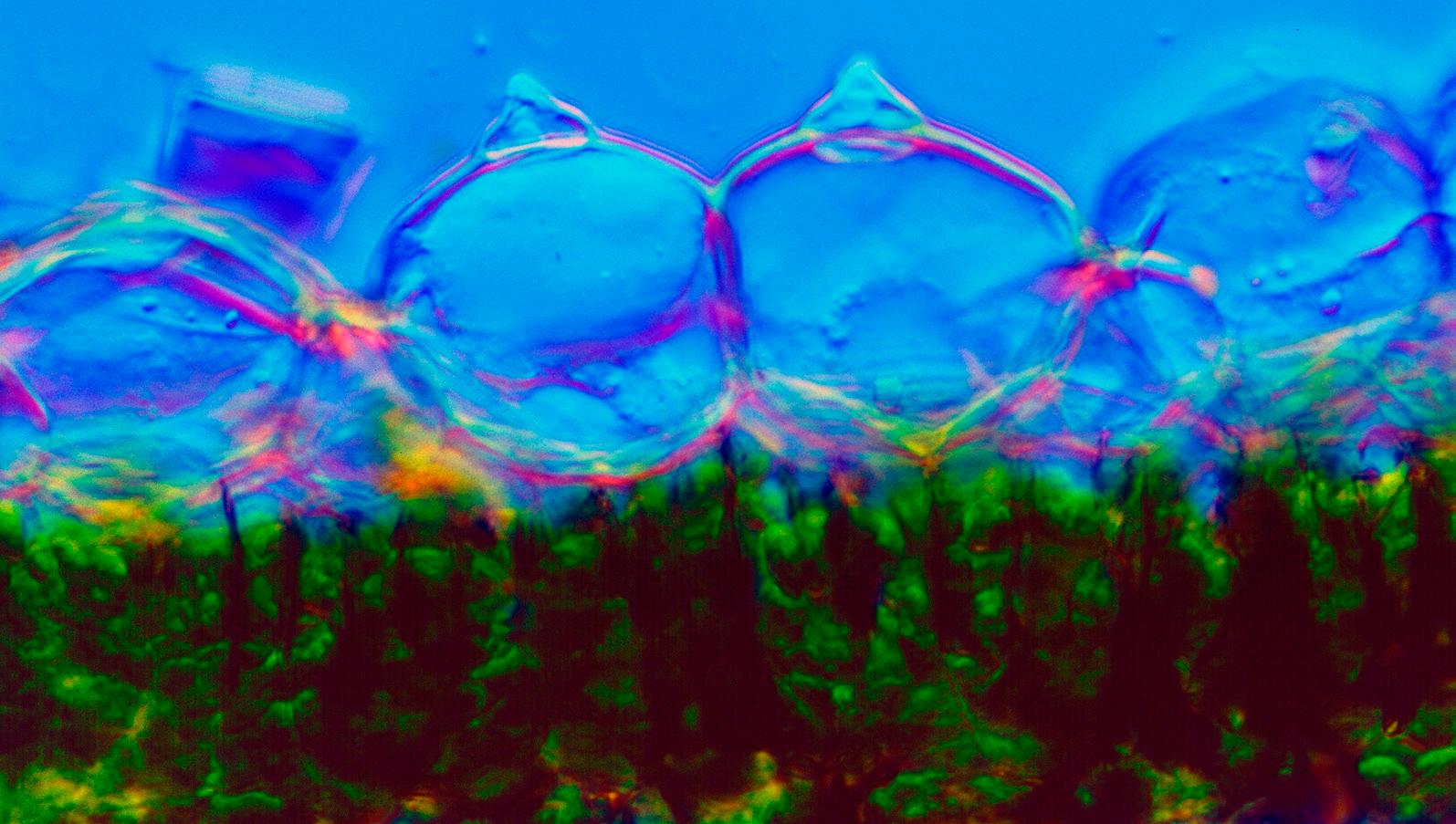

Querschnitt durch die glasklaren Zellen mit den aufgesetzten bikonvexen Linsenzellen. (313:1)

Fittonia verschaffeltii

Kreisende Blattgrünkörner in den Zellen. Ihre Breitseite ist dem Licht zugewandt. (625:1)

Zwischen den normalen Blattzellen stehen die klaren, lichtsammelnden Zellen mit jeweils einer Sammellinse in der Spitze. (Blattabdruck 125:1)

Die Lichtstrahlen durchdringen die glasklaren Zellwände zur Nachbarzelle, werden an den Außen- und Innenwänden so reflektiert, dass sie zu den Palisadenzellen gelangen. Senkrecht einfallendes Licht wird durch die bikonvexe Linse gebündelt und verstärkt nach unten geleitet.