LESE PROBE

Uwe Heimowski

IST DAS FAIR?

Ein kleines Buch über Gerechtigkeit

Mit Bildern von Volker Konrad

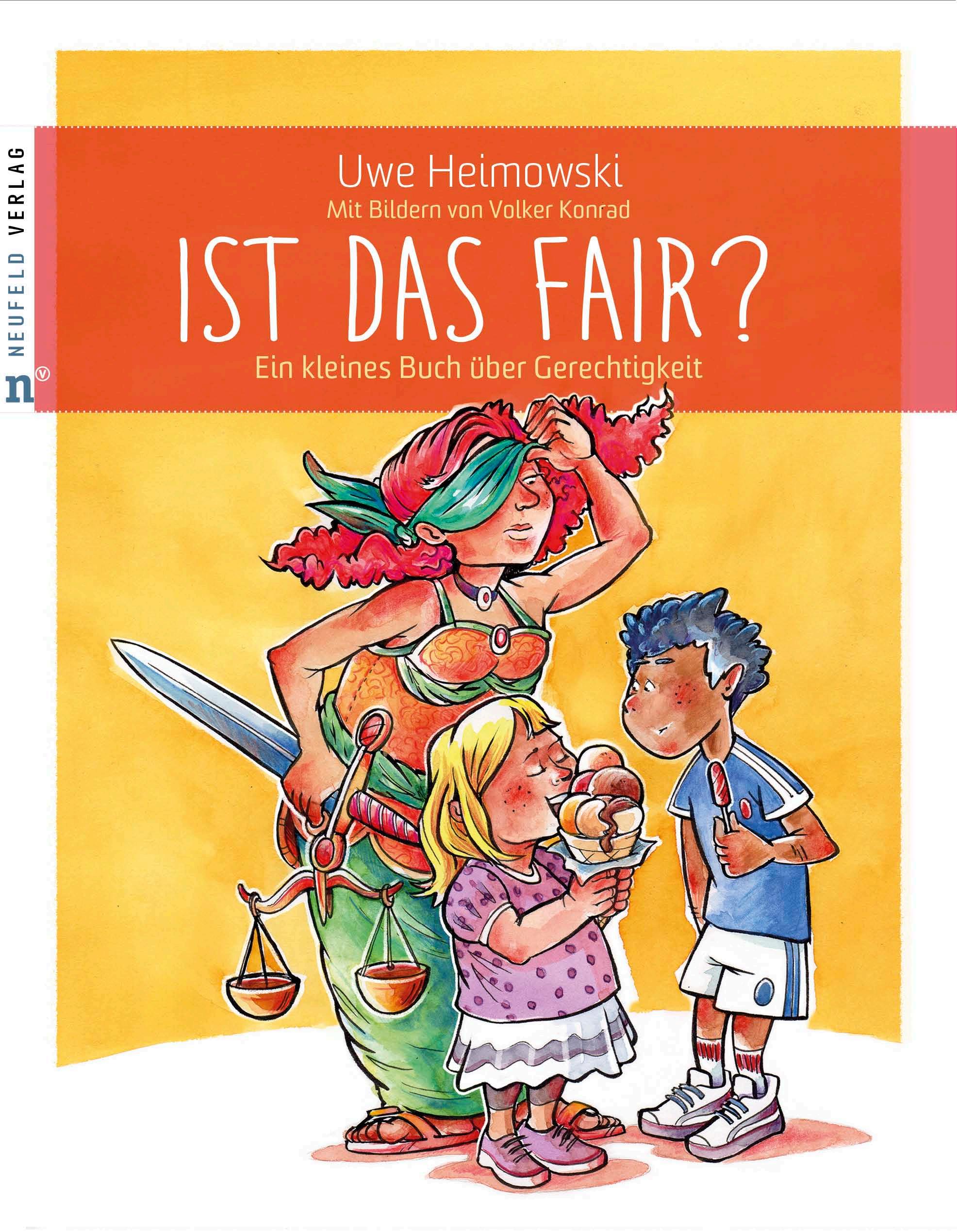

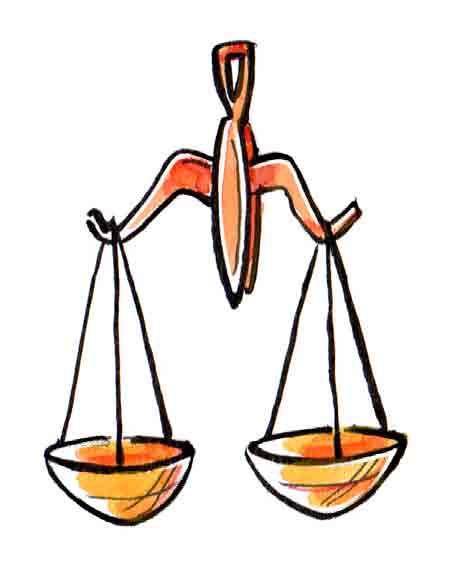

JUSTITIA

Augen zu für Gerechtigkeit

Justitia ist die römische Göttin der Gerechtigkeit und das Vorbild für alle Menschen, die Recht sprechen. Häufig findet man Bilder oder Statuen von ihr in Gerichten oder in Universitäten, wo Rechtsanwälte oder Richter ausgebildet werden.

Justitia trägt eine Augenbinde. Das bedeutet, dass sie unparteiisch ist und keine Vorurteile hat. Sie achtet nicht auf das Aussehen einer Person, oder darauf, ob jemand arm oder reich ist. Männer und Frauen, Menschen mit verschiedenen Hautfarben – sie sind alle gleich und werden mit Respekt behandelt. Wenn Justitia ein Urteil spricht, dann zählen nur die Tatsachen und Beweise. In ihrer Hand hält Justitia oft eine Waage, um auszudrücken, dass sie die Argumente und Beweise beider Seiten sorgfältig abwägt, bevor sie ein Urteil fällt. Dies symbolisiert Fairness und Ausgewogenheit in der Rechtsprechung. Manchmal trägt Justitia auch ein Schwert, um zu zeigen, dass sie die Macht hat, Recht und Ordnung durchzusetzen, so wie auch Polizisten eine Waffe tragen. Dies soll verdeutlichen, dass Gerechtigkeit nur entsteht, wenn man sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzt.

Justitia und ihre Symbole zeigen, dass Gerechtigkeit unparteiisch und fair sein soll.

PS: Habt ihr bemerkt, dass unsere Justitia auf dem Titelbild unter ihrer Augenbinde hervorschaut? Wir wollen damit zeigen: Natürlich gelten vor dem Recht alle Menschen gleich – aber man muss schon genau hinsehen, wenn es ungerecht zugeht, damit man etwas dagegen tun kann. Es gibt ein altes hebräisches Wort für Gerechtigkeit: „Zedaka“. Es bedeutet: Gerecht ist, wenn ich als Mensch gesehen werde, ganz persönlich, in meinem Leben.

„DAS IST UNFAIR!“

Warum ich dieses Buch geschrieben habe

„Das ist unfair!“ Ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl.

Manchmal ist das Leben einfach nicht gerecht. Beim Fußball auf dem Bolzplatz wählen wir Mannschaften. Und ich? Komme natürlich als Letzter dran. Peinlich ist das. Wir essen Mittag – und wer muss schon wieder beim Geschirrspülen helfen, obwohl ich gestern erst abgetrocknet habe? Oder warum kriegt meine

Mitschülerin das größte Lob, obwohl ihr Bruder ihre Präsentation gebastelt hat (und das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, nur unser Lehrer mal wieder nicht), während ich mich das ganze Wochenende abgemüht habe, um Material zu suchen?

Ist es fair, dass unsere Nachbarn jedes Jahr an einen anderen Strand in den Urlaub fliegen und wir immer bei Oma auf dem Bauernhof sind und auch noch ausmisten helfen müssen, weil wir uns so eine weite Reise nicht leisten können? Ist es fair, dass ich immer die alten Sachen von meiner Cousine auftragen muss, während meine Freundinnen Markenklamotten tragen?

Es geht manchmal ganz schön ungerecht zu. Das kennen wir alle.

Doch wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen: Ich ärgere mich zwar manchmal darüber, dass ich nicht fair behandelt werde. Aber eigentlich geht es mir meistens gut. Ich darf ja mitspielen. Ich bekomme zu essen. Wir sind im Urlaub. Und ich habe etwas anzuziehen. Andere haben das nicht. Vielen Kindern geht es nicht so gut wie mir.

Ist es gerecht, dass Eyven seine Eltern und seine Füße verloren hat und nicht mehr in seinem Haus wohnen kann, weil es durch ein Erdbeben zerstört wurde? Ist es fair, dass Malala nicht in die Schule gehen durfte, weil sie ein Mädchen ist, und Ruby nicht, weil sie schwarz ist? Ist es gerecht, dass Mary kein sauberes Wasser zum Trinken hatte und sie und ihre Nachbarn krank davon wurden? Ist es gerecht, dass die Menschen in Deutschland das

meiste Geld besitzen, obwohl sie nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung sind? Nein, das ist nicht gerecht. Aber, und das ist das Wichtigste an diesem Buch: Sie alle, die ich gerade aufgezählt habe, haben sich das nicht gefallen lassen. Sie haben laut gerufen: „Das ist ungerecht!“ Und dann haben sie überlegt, was sie dafür tun können, dass es gerechter zugeht auf dieser Welt.

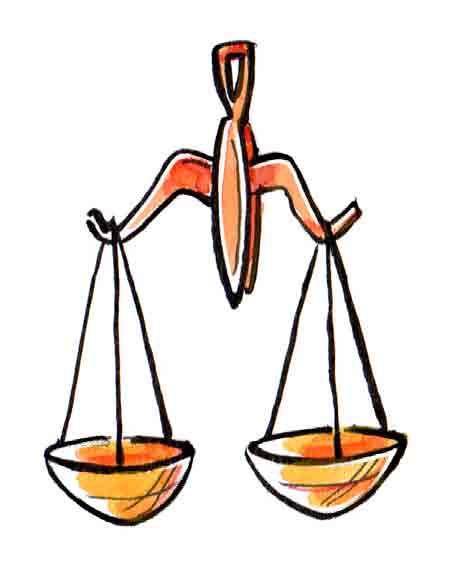

Gerechtigkeit ist für mich ein großes Thema. Warum? Eine Zeitlang habe ich mit Menschen gearbeitet, die keine Wohnung hatten. Sie mussten draußen schlafen. Auch im Winter, wenn es bitterkalt war. Viele großartige Menschen, um die sich aber niemand gekümmert hat. Sie bekamen bei uns eine Suppe mit Brot und eine warme Dusche, und dann spielten wir zusammen „Mensch ärgere dich nicht“ (und ich habe mich immer geärgert, wenn ich rausgeworfen wurde).

Später habe ich mitgeholfen, dass Familien, die aus ihrem Land geflohen sind, weil dort Krieg herrscht, in Deutschland willkommen geheißen werden. Ich war Pastor und in unserem Gemeindehaus haben wir ein „Café Global“ eröffnet mit leckeren Köstlichkeiten aus aller Welt: mit Süßigkeiten aus Syrien und gefüllten Paprika aus Afghanistan. Es gab gemeinsame Abende, an denen die Geflüchteten ihre Geschichten erzählen konnten. Zweimal in der Woche boten wir Deutschunterricht an. Oft waren es die Kinder, die ihren Eltern die schwere neue Sprache erklärten.

Heute arbeite ich in der Entwicklungszusammenarbeit (was das genau ist, erkläre ich in einem späteren Kapitel, auf Seite 69). Wir helfen mit, dass reiche und arme Länder zusammenarbeiten, damit ärmere Menschen keinen Hunger leiden müssen, damit ihre Kinder zur Schule gehen können und damit sie eine gute Arbeit finden und gerechte Löhne bekommen. Dieses Buch habe ich geschrieben, weil ich dankbar bin, dass es mir selbst sehr gut geht. Ich habe einen Beruf und eine Familie und einen Hund und ein Haus und ein Auto und Hosen und Jacken und ein Bett – und noch viel mehr.

Deswegen möchte ich, dass es anderen auch gut geht. Leider ist es nicht so. Es geht nicht allen Menschen gut. Und das ist unfair!

In diesem Buch werde ich am Anfang erklären, was das eigentlich ist, Gerechtigkeit. Und dann möchte ich dir die Geschichten von Eyven und Malala, von Ruby und Mary erzählen. Und dir Ellie und Anne und ihren „Youth for Justice“-Kurs vorstellen, bei dem Jugendliche lernen, wie sie sich aktiv für eine gerechtere Welt einsetzen können. Sie alle können Mut machen, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche etwas bewegen können. Denn es stimmt, vieles ist unfair. Aber man kann etwas dafür tun, dass es gerechter zugeht.

VERSCHIEDENE WINDELN, ABER GLEICHE RECHTE

Am Anfang sind alle Menschen gleich. Wir kommen als Babys auf die Welt. Nackt. Dann machen wir unseren ersten Schrei. Und dann werden wir gebadet und in unsere erste Windel gewickelt.

Am Anfang sind wir alle gleich. Oder doch nicht? Nicht alle Windeln sind gleich. Die Kinder merken nicht, ob sie eine Windel bekommen, die weggeworfen wird, wenn sie voll ist. Ihre Eltern gehen in den Supermarkt und kaufen ein großes Paket für ihr Neugeborenes.

Andere Eltern haben kein Geld, oder jedenfalls nicht so viel. Deswegen benutzen sie eine Windel aus Stoff. Die wird gewaschen, wenn das Baby sie vollgemacht hat. Das ist zwar gut, weil

so weniger Müll entsteht, aber es ist sehr viel Arbeit, die vielen Windeln zu waschen.

Und die Mütter in armen Ländern wie Afrika oder Indien oder

Peru haben auch ohne Windeln viele Aufgaben: Am frühen Morgen müssen sie zum Brunnen laufen und Wasser holen, manchmal sind sie zwei oder drei oder noch mehr Stunden unterwegs.

Danach sammeln sie Feuerholz, helfen bei der Feldarbeit, und am Abend kochen sie das Essen für die Familie. Und dann müssen sie noch die Windeln waschen. Viele Mütter haben keine Zeit, um mit ihren Kindern zu spielen oder ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen.

Wir sind nicht alle gleich. Manche Menschen sind reich und andere sind arm. Das ist ungerecht. Sehr, sehr ungerecht.

Aber in einem Punkt sind wir doch alle gleich: Wir sind alle Menschen. Arme, Reiche, Schwarze, Weiße, Männer und Frauen. Niemand ist mehr wert als ein anderer. Egal, wo er herkommt oder wie sie aussieht.

Man kann auch sagen: Alle Menschen haben die gleiche Würde.

Und deswegen fängt das wichtigste Gesetz in Deutschland mit diesem Satz an. Daran müssen sich alle Menschen halten:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(Artikel 1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.)

Ein Staat, also der Bundeskanzler und die Bürgermeisterinnen und die Richter, und überhaupt alle Menschen in Deutschland sollen darauf achten, dass die Würde geschützt wird. Niemand in unserem Land darf benachteiligt werden, weil er anders ist als die anderen. Das ist eine gute Sache. Wenn nun alle Menschen gleich viel wert sind, dann ist es nur fair, wenn auch alle Menschen genug zu essen haben oder zur Schule gehen können. Das nennt man Menschenrechte. Auch diese wurden aufgeschrieben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Diese Erklärung hat die UNO formuliert und fast alle Länder der Erde haben sie unterschrieben. Sie gilt überall auf der Welt.

Und wisst ihr was? Auch Kinder haben Rechte, nicht nur Erwachsene. Diese Rechte findet man in der Kinderrechtskonvention.

Wollt ihr wissen, was da drin steht?

• Jedes Kind hat das Recht auf alle Dinge, die es zum Leben braucht. Dazu gehören zum Beispiel Essen und Trinken oder eine ärztliche Behandlung. Auch zur Schule gehen zu dürfen, ist ein Kinderrecht, sowie das Recht auf Spiel und Freizeit.

• Alle Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte und kein Kind darf schlechter behandelt werden als andere Kinder.

• Jedes Kind hat das Recht, gesund, umsorgt und vor Gewalt geschützt aufzuwachsen. Dazu gehört auch der Schutz vor Kinderarbeit oder früher Heirat.

• Jedes Kind hat das Recht, bei seinen Eltern zu wohnen oder, sollten die Eltern getrennt leben, Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben.

• Alle Mädchen und Jungen haben das Recht, sich eine eigene Meinung zu bilden und sich für diese einzusetzen. (Quelle: https://www.plan.de/kinderschutz/kinderrechte/ kinderrechte-einfach-erklaert)

Alle Menschen haben also die gleiche Würde. Sie haben die gleichen Rechte, und Rechte gelten auch für Kinder. Das ist gut. Und gerecht.

Trotzdem gibt es ziemlich viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Das fängt – wie wir gesehen haben – schon bei den Windeln an. Wie kommt das? Und was ist dann wirklich gerecht? Davon handelt das nächste Kapitel.

Die Vereinten Nationen (UNO)

Vereinte Nationen oder UNO ist der Name einer Organisation von Staaten. Sie hat 193 Mitglieder, also fast alle Staaten der Welt. Das Ziel der Vereinten Nationen ist es, den Frieden zu sichern, die Menschenrechte zu schützen und ganz allgemein dabei zu helfen, dass man in der Welt besser zusammenarbeitet. Wegen des englischen Namens „United Nations Organization“ spricht man auch von der UN oder der UNO.

(Quelle: Klexikon – das Kinderlexikon)

Malala

und das Recht, zur Schule zu gehen

„Ich erhebe meine Stimme nicht, um zu schreien, sondern um für die zu sprechen, die keine Stimme haben.“

Malala Yousafzai

Es ist ein dunkler, kühler Morgen in Schweden an diesem 10. Dezember 2014. Heute ist Malalas großer Tag. Schon morgens kann sie vor Aufregung nicht stillsitzen. Sie probiert ein Kleid an. Dann ein anderes. Und wieder das erste. Schließlich entscheidet sie sich für das orange mit den roten Stickereien, wie man es

traditionell in Pakistan trägt. Dazu eine dünne weiße Jacke und einen roten Schal als Kopftuch, der lose um ihre Schultern hängt.

Ihr Haar ist gescheitelt und zu einem Zopf gebunden.

Malala liest ihre Rede noch einmal durch und probt sie vor dem Spiegel. Malala ist 17 Jahre alt und heute wird sie hier in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden, den wichtigsten Preis überreicht bekommen, den es gibt: den Friedensnobelpreis.

Malala ist der jüngste Mensch, der den Friedensnobelpreis jemals bekommen hat. Die Preisträger halten eine Rede. Hunderte Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt werden Malala an ihren Fernsehgeräten sehen.

Jedes Jahr wird dieser Preis an Menschen verliehen, die sich für Frieden und Menschenrechte einsetzen. Manchmal bekommt ihn eine einzige Person, manchmal sind es mehrere und manchmal erhält ihn auch eine Organisation. 2014 werden zwei Preisträger ausgezeichnet: Malala, die aus Pakistan stammt, und Kailash Satyarthi, ein Mann aus ihrem Nachbarland Indien. Das ist eine gute Wahl: Ein Mann und eine Frau. Ein etwas älterer Mensch und ein Teenager. Menschen aus zwei Ländern, die sich oft bedrohen. Gemeinsam sollen sie auf der Bühne stehen. Ein Zeichen für den Frieden.

Der Inder Kailash Satyarthi setzt sich für die Rechte von Kindern ein und möchte, dass alle Jungen und Mädchen die gleichen Chancen auf Bildung erhalten. Das passt gut, denn auch Malala kämpft dafür, dass alle Kinder zur Schule gehen dürfen. In ihrem

Land Pakistan war das für viele Mädchen verboten.

Malala Yousafzai ist in Mingora geboren. Die Stadt hat ungefähr

300.000 Einwohner – das sind so viele wie in Karlsruhe oder in Augsburg. Mingora liegt im SwatTal, auf 1000 Metern Höhe und von noch höheren Bergen umgeben.

Malalas Vater war Lehrer und leitete eine Schule. Natürlich besuchte auch die wissbegierige Malala die Schule und liebte es, zu lernen und sich dort mit Freundinnen zu treffen. Malala wollte Ärztin werden.

Doch ein einziger Tag veränderte alles, Malala war gerade elf Jahre alt. In ihrem Land Pakistan und im Nachbarland Afghanistan gibt es eine Gruppe, die sich Taliban nennt. Diese Taliban führten Krieg gegen die Regierung des Landes. Die Taliban wollen einen „Gottesstaat“ errichten, wie sie es nennen: Alle Menschen sollen so an Gott glauben wie sie. Wer das nicht will, wird mit Gewalt dazu gezwungen.

In der Vorstellung der Taliban dürfen Mädchen nicht zur Schule gehen. Sie müssen sich um die Hausarbeit kümmern und Kinder erziehen. Wenn sie das Haus verlassen, müssen sie eine Burka tragen, ein schwarzes Kleid, das den ganzen Körper von Kopf bis

Fuß bedeckt und nur ganz kleine Schlitze für die Augen enthält. Viele ältere Taliban zwingen junge Mädchen, sie zu heiraten.

An diesem Tag überfielen die Taliban das Swat-Tal. Sie hatten Gewehre auf Autos geschraubt und schossen auf die Menschen auf der Straße. Sie nahmen den Bürgermeister und die Polizisten gefangen und herrschten jetzt über die Stadt Mingora. Sofort verboten die Taliban den Mädchen, weiter die Schule zu besuchen. Malalas Traum, Ärztin zu werden, zerplatzte. Doch ihre Eltern ließen sich das nicht gefallen. Sie schickten ihre Tochter heimlich weiter zum Unterricht.

Als die Taliban das erfuhren, wurden Malala und ihre Familie beschimpft und bedroht.

Doch obwohl sie damals erst elf Jahre alt war, ließ sich das mutige Mädchen nicht einschüchtern.

Malala begann, die schlimmen Erfahrungen in einem Tagebuch aufzuschreiben. Ein Freund der Familie schickte die Texte an einen Radiosender, den englischen Sender BBC. Der las die Berichte von Malala in seinen Sendungen vor, die man in vielen Ländern hören konnte. Malala wollte, dass die Menschen auf der ganzen Welt etwas über ihr Leben unter der Herrschaft der Taliban erfahren. Sie und ihre Eltern kämpften dafür, dass Mädchen weiter zur Schule gehen durften.

Anfangs wurden die Beiträge gesendet, ohne den Namen von Malala zu nennen, um sie zu schützen. Doch Malalas Tagebücher wurden weltweit bekannt. Überall auf der Welt redeten Menschen über dieses mutige Kind. Malala wurde zu einer Symbolfigur. Andere Menschen nahmen sich an ihr ein Beispiel für den Kampf gegen die Unterdrückung von Mädchen und Frauen. Malala wurde noch mutiger: Sie trat öffentlich auf und sprach vor vielen Menschen. Malala forderte die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass alle Kinder – in Pakistan und

anderen Ländern – zur Schule gehen können. Bildung ist ein Menschenrecht. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, auf die sich alle Länder gemeinsam geeinigt haben. Auch Pakistan. Malala wusste das. In ihren Reden und Tagebucheinträgen forderte sie dieses Recht ein.

Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.

Artikel 26 (1) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Doch nicht nur die Menschen weltweit, auch die Taliban bekamen natürlich mit, was Malala sagte und schrieb. Sie wurden wütend. So wie Malala durfte ein Mädchen ihrer Meinung nach nicht leben und nicht reden.

Ein feiger Taliban-Kämpfer versteckte sich auf ihrem Schulweg und schoss auf Malala. Sie wurde schwer verletzt. Aber zum Glück kam sie schnell in ein Krankhaus und die Ärzte operierten das Mädchen.

Malala überlebte den Angriff. Zeitungen und Radios und Fernsehsender auf der ganzen Welt berichteten darüber. In Schulklassen wurde Malalas Geschichte im Unterricht erzählt. In Gottesdiens-

ten wurde für sie gebetet. Malala ist eine Muslima.

Ihre Religion ist der Islam. Auch die Taliban nennen sich Muslime. Aber sie be- nutzen ihren eigenen Glauben, um andere Glaubende zu unterdrücken. Dabei soll der Glaube eines Menschen doch eigentlich zum Frieden führen.

Nach dem Attentat gab es immer mehr Menschen, vor allem Frauen und Mädchen, die Malala unterstützten. Das mutige Mädchen ließ sich von dem Angriff nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Sie setzte ihren Kampf für Bildung noch entschlossener fort. Sie gründete den Malala-Fund, eine Organisation, die sich für das Recht auf Bildung für alle Mädchen weltweit einsetzt.

Als sie 16 war, erzählte Malala ihre Geschichte einer Schriftstellerin. Das Buch „Ich bin Malala – Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft“

wurde veröffentlicht. Es wurde ein Bestseller und in viele Sprachen übersetzt.

Im Jahr darauf erhielt Malala den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Bildung und ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen.

Heute lebt Malala in Großbritannien und setzt sich weiterhin für Bildung ein. Sie hält Vorträge, schreibt Bücher und arbeitet mit verschiedenen Organisationen zusammen, damit möglichst alle Kinder Zugang zu Bildung haben.

Malalas Geschichte zeigt, dass auch junge Menschen etwas bewirken können, wenn sie für das kämpfen, woran sie glauben.

Friedensnobelpreis

Der Friedensnobelpreis ist eine Auszeichnung, die seit 1901 in Schweden verliehen wird. Den Preis erhalten Personen oder Organisationen, die sich in außergewöhn licher Weise für den Frieden und die Förderung der Ge rechtigkeit in der Welt eingesetzt haben.

INHALTSVERZEICHNIS

MEIN EIGENES GERECHTIGKEITS-PROJEKT

Habt ihr Ideen, was man für mehr Gerechtigkeit tun könnte? Hier könnt ihr sie aufschreiben. Viel Erfolg dabei!

WER HAT DIESES BUCH GESCHRIEBEN?

Uwe Heimowski

„Papa, wann schreibst du mal ein Kinderbuch?“. Unsere fünf Kinder haben mich das oft gefragt, wenn ich mal wieder ein Buch geschrieben habe. Nun ist es endlich so weit – aber wahrscheinlich werden sie es dann mal den Enkeln vorlesen. Sie sind nämlich schon ein bisschen älter:

Die Jüngste wird in diesem Jahr 15 und die Älteste 28 Jahre alt. Ich selber werde tatsächlich schon 60. Da wird es wirklich Zeit für ein Kinderbuch.

Von Beruf bin ich Erzieher und Pastor, wir leben in Gera. Das Thema Gerechtigkeit hat mich schon immer interessiert, und ich finde es sehr wichtig, dass man die Menschen unterstützt, denen es nicht so gut geht. Seit einem Jahr arbeite ich bei Tearfund Deutschland, und wir helfen Menschen – vor allem in Afrika –, die in großer Armut leben. Dabei staune ich immer wieder darüber, wie stark diese Frauen und Männer und Kinder sind. Sie haben wenig Geld, aber viel Mut und kämpfen für Gerechtigkeit. Am liebsten schreibe ich deshalb Geschichten von solchen Menschen auf.

WER HAT DIE BILDER GEMALT?

Volker Konrad illustriert Kinder- und Jugendbücher, ganz besonders gern auf Papier mit Stiften und Wasserfarben. Er lebt und arbeitet in Münster. www.volkerkonrad.eu

WIDMUNG

Uwe Heimowski, Volker Konrad sowie der Neufeld Verlag widmen dieses Buch – verbunden mit einem dicken Dankeschön –Hanna Schott: Sie hatte nämlich die Idee dazu.

Dieses Buch wurde in Deutschland hergestellt.

Das Papier, das dafür verwendet wurde, ist FSC®-zertifiziert. Als unabhängige, gemeinnützige, nichtstaatliche Organisation hat sich der Forest Stewardship Council® (FSC®) die Förderung des verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit den Wäldern der Welt zum Ziel gesetzt.

Außerdem verzichten wir bewusst darauf, das Buch in Folie einzuschweißen; unser Versandpartner verwendet zudem Papier und nicht Plastik als Füllmaterial.

NEUFELD VERLAG

© 2024 Neufeld Verlag Neudorf bei Luhe

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar

Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagbild, Illustrationen und Satz: Volker Konrad Herstellung: optimal media GmbH, Röbel/Müritz

ISBN 978-3-86256-193-3, Bestell-Nummer 590 193

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages neufeld-verlag.de

Bleibt auf dem Laufenden: YouTube | Instagram | Facebook | neufeldverlag newsletter.neufeld-verlag.de www.neufeld-verlag.de/blog

„Das ist nicht fair!“

Lisa aus deiner Klasse hat ihre bessere Note überhaupt nicht verdient.

Dein Bruder Ben muss viel weniger zuhause helfen. Und überhaupt nervt es dich, dass es so oft ungerecht zugeht.

Doch dass du ganz schnell merkst, ob etwas fair ist oder nicht, finden wir ziemlich genial. In diesem Buch erzählt Uwe Heimowski nämlich Geschichten von Menschen, die sich für Gerechtigkeit stark machen.

Die mutig dafür kämpfen, dass alle die gleichen Chancen bekommen, auch wenn jeder anders ist.

• Dass man zum Beispiel zur Schule gehen darf, egal ob man eine weiße oder farbige Haut hat, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist.

• Dass Unternehmen nicht die Gesundheit der Menschen aufs Spiel setzen dürfen, nur um Geld zu sparen.

• Und dass es einfach fair ist, wenn wir miteinander teilen, damit es auch anderen besser geht.

Auch wenn wir nicht gleich die ganze Welt auf den Kopf stellen –Kinder können viel bewegen. Und vielleicht macht dieses Buch dir sogar Lust, dich selbst für mehr Gerechtigkeit einzusetzen?

ISBN 978-3-86256-193-3 www.neufeld-verlag.de