Himmel im Mund

Heilsamer Genuss für mehr Lebensfreude

Rezepte

Gefüllte Datteln mit gerösteten Nüssen

Meine Meeresfrüchteplatte

Gefüllte Wachtel auf Rosenkohlbeet

Doradenfilet auf Fenchelgemüse

Couscous mit Rosinen und Zwiebeln und Hühnchenfleisch

Pastella mit Seeteufel und Meeresfrüchten

Tajine mit Lamm und frischen Quitten

Erfrischende Wassermelonensuppe

Gefüllte Himbeeren

Gyoza mit Edamame und Garnelen

Harira, marokkanische Suppe nach Jalid Sehouli

Nar Nar (marokkanischer Pfefferminztee)

Eingelegtes Gemüse kroatischer Art

Südtiroler Apfelstrudel

Gemüse-Hackfleisch-Traum

Ente mit Kartoffel, Rotkohl und Kaktusfeige

Meine Tom Ka-Suppe

Spinatsoufflé mit Gemüsecouscous à la Charité

Chili con Auberginen

Kabeljau mit Sellerieschuppen

Schnelle Misosuppe

Ceviche vom Wolfsbarsch

Dinkel-Brokkoli-Salat

Nervenkekse nach Hildegard von Bingen

Köstliche Spinattarte

Ratatouille aus dem Ofen

Kürbis-Soufflé

Matcha-Grüntee-Frischkäsekuchen

Köstlicher Kräuter-Fregolasalat

Tahina für Hummus, Grundrezept und Hummusvariationen

Köstliches Veganes Schokoladen-Dattel-Eis und Mousse

Selbstgemachter Dattelfrischkäse

Dattel-Pita

Warme Ziegenkäsespagettini

Meine Sommerrollen

Spargel mit leichter Bozener Sauce

Festtagslachs mit Meerettichkruste

Thunfisch Sashimi à la Teresa

Jalids orientalische Lammhackbällchen

Mein Trauen-Käse-Salat

Feigentraum

Frischkäsebällchen mit Frisésalat und Variationen

Knuspriges Hühnchenschlegel trifft Ofengemüse

Schokoladentarte mit Himbeerspiegel à la Teresa

Bonus: Vitamincocktail

S. 30

S. 45 f.

S. 47, im Text

S. 49

S. 50–52

S. 52 f.

S. 54–56

S. 62

S. 63

S. 64 f.

S. 72 f.

S. 74

S. 75

S. 76

S. 82 f.

S. 84 f.

S. 91

S. 92 f.

S. 94

S. 95

S. 101

S. 102 f.

S. 104

S. 105

S. 111

S. 112

S. 113

S. 114

S. 115

S. 121–123

S. 124

S. 125

S. 126

S. 131

S. 132 f.

S. 134

S. 140

S. 141

S. 142

S. 143

S. 149

S. 151

S. 152 f.

S. 154

S. 155

Wie wir uns begegnet sind

Eine Furcht einflößende Diagnose und viele Wunder

Schwester Teresa

Sie können gar nicht ahnen, mit welchem Vergnügen ich dieses neue Buch zu schreiben beginne. Ich lebe nämlich noch.

Das ist für dieses Buch ganz praktisch und dazu noch atemberaubend schön. Zu leben ist wunderbar. Wie gerne ich dieses Wort seit einiger Zeit benutze, ist der Tatsache geschuldet, dass es schon an ein Wunder grenzt, dass ich überlebt habe und mit meinen Fingern über die Tastatur meines Laptops tanzen kann. Gott braucht mich anscheinend noch auf dieser Erde und ließ mir den außergewöhnlichen Prof. Dr. Jalid Sehouli über den Weg laufen. Wie wegweisend und dazu abenteuerlich diese Begegnung war, können Sie sich gar nicht vorstellen. Das sind diese Art von Begegnungen und Geschichten, die man nicht erfinden und planen kann. Nur der Himmel kann sich solch ein verrücktes Zusammentreffen ausdenken und damit einen Stein ins Rollen bringen, von dem man erst am Ende ahnt: Da muss Gott Seine liebenden Finger im Spiel gehabt haben.

Blenden wir zurück ins Jahr 2016. Unter den vielen Anfragen, die mich täglich als Rednerin erreichten, kam über den Facebook-Messenger auch eine Bitte direkt aus dem tiefsten Bayerischen Wald, aus Waldkirchen. »Kirchen« ist immer gut, dachte ich.

Ich konnte damals wirklich nicht ahnen, dass dieser Ort für mich schicksalhaft werden würde, und das lag an der Bittstellerin, einer außergewöhnlichen Ärztin, inzwischen treuen Freundin und einer der bodenständigsten Engel der Kranken und Visionärin des Herzens, die nie aufgibt, wie schwer die Hindernisse auch sind. Im dortigen Dialekt war sie »a netta Zecka« oder auf Hochdeutsch eine sympathische »Nervensäge«. Schon lange waren wir auf Facebook befreundet und hatten uns bereits öfters bei meinen Vorträgen getroffen, wenn ich in ihrer Nähe eingeladen war. Sie wollte mich für einen Vortrag gewinnen und gab nicht auf, bis ich einwilligte, zwischen Weihnachten und Silvester nach Waldkirchen zu kommen. »Mei, des wär scheen.«

Grundsätzlich freue ich mich über jede Einladung, nur über diesen Zeitpunkt war ich überhaupt nicht begeistert, denn diese Zeit war für mich vortragsfrei. Bei 200 Veranstaltungen im Jahr und runtergespulten 70 000 km im Auto waren mir diese freien Tage heilig.

Da gehörte ich als Ordensschwester meiner Gemeinschaft und meinem »Bobbelchen« – dem Jesuskind an der Krippe. Es waren Tage der Stille und des vergnüglichen »Seele-baumeln-Lassens«.

Schwester Teresa

Das gelang mir immer am besten, wenn ich zum Pinsel greifen konnte und mich mit Acrylfarben auf Leinwänden ausdrücken konnte, aber noch mehr, wenn ich mich kreativ in der Küche austoben konnte. Denn die Vorbereitungen meines Silvestermenüs standen an. Es ist eine wunderbare Tradition, dass ich von meiner Gemeinschaft als Weihnachtsgeschenk einen Gutschein bekomme, um ein 6-Gang-Menü an Silvester kochen zu dürfen. Kochen ist ein sehr leidenschaftliches Hobby von mir, das ich aber vor meiner Krankheit sehr vernachlässigen musste, weil ich das ganze Jahr unterwegs war. Doch an Silvester empfing meine Gemeinschaft erlesene Gäste.

Schicksalhafte Begegnung

Der Anlass, zu dem mich die Ärztin Dr. Massinger-Biebl, die liebe Heidi, eingeladen hatte, war ihr 50. Geburtstag. Ihr Wunsch war, dass ihre Freunde und Gäste in den »Genuss kommen, einen Vortrag von Schwester Teresa zu hören.« Da ein 50. Geburtstag ja etwas ganz Besonderes ist, ließ ich mich also breitschlagen, mit der Option, mich gleich wieder auf den Rückweg machen zu dürfen.

Was ich nicht ahnen konnte, war, dass ein ganz besonderer Ehrengast im Saal saß, dem sie mich nach dem Vortrag kurz vorstellte: Es war Professor Dr. Jalid Sehouli. Wir begrüßten uns kurz. (Anmerkung Jalid Sehouli: »… aber eher oberflächlich, da viele Menschen mit Schwester Teresa sprechen wollten,«) und dann nach dem Signieren von ein paar Büchern machte ich mich schon wieder auf den Heimweg. Schon am nächsten Tagen schrieb mir die liebe Heidi und bedankte sich, dass mein Referat ihr größtes Geschenk gewesen sei und viele Gäste von meinen Worten berührt gewesen seien, vor allem auch Prof. Jalid Sehouli. Er sei ja der Direktor der Frauenklinik der Berliner Charité, erklärte sie mir, und dass er begeistert war, aber traurig, »dich nicht persönlich noch sprechen zu können«. Sie erwähnte, dass er mich fragen wollte, ob ich einen kleinen Video-Neujahrsgruß für die DIWA (DuichwirAlle)-Facebook-Community aufnehmen könnte, zu der über 12 000 Frauen mit Eierstock-, Bauchfell- und Eileiterkrebs sowie ihre Angehörigen gehören. Er würde sich sehr geehrt fühlen. Natürlich war ich bereit und wiederholte die wohl wichtigsten Sätze des damaligen Vortrages mit ein paar innigen Grüßen in einer kleinen Videobotschaft: »In der Gesellschaft sagt man gerne: Gesundheit ist das Höchste. Das ist für mich der größte Schmarrn: Geliebt zu sein ist das Höchste! Was müssen sonst alle behinderten und kranken Menschen auf dieser Welt denken, wenn Gesundsein das Höchste wäre?« …

Eine Furcht einflößende Diagnose und viele Wunder

Diagnose bösartiger Gebärmutterkrebs

Das wäre es eigentlich gewesen, wenn nicht im Oktober 2020 die Diagnose Gebärmutterkrebs wie aus dem Nichts mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Überraschenderweise war ich erst ganz ruhig, als der erste Verdacht im Raum stand, es könnte ein bösartiger Tumor sein. Ich reagierte noch ziemlich gefasst. Meine erste Reaktion war wohl untypisch: Ich sagte nicht »Warum ich?«, sondern »Warum ich nicht? Was privilegiert mich, dass mich so was nicht treffen könnte?« Als man mir aber die vernichtende Diagnose nach tagelangem Warten telefonisch mitteilte, brach ich zusammen. Mein Schluchzen und Weinen war herzzereißend und erschütterte alle in meiner Gemeinschaft. Sie hielten mich fest und weinten mit mir. Doch dann fasste ich mich wieder und lachte: »Das war ja filmreif! Das ist noch nicht das Ende. Gott hat immer das letzte Wort.« Das war ihr »Tereschen«. Ich hatte nur verstanden, dass es ein schnell wachsender bösartiger Tumor war und wie sie mich aufschneiden wollten. Es klang alles nach einem Todesurteil.

Ein paar Tage brauchte ich, um den katastrophalen Untersuchungsbefund zu verdauen. Ich durchlebte sehr traurige, angsterfüllte Tage. Das war keine rasante Skateboardfahrt wie bisher in meinem Leben, sondern ich befand mich plötzlich auf einem Ritt, als Surfanfängerin auf einer Monsterwelle, in deren Abgrund ich schaute. Tagelang ging es rauf und runter mit meinen Gefühlen und ich überschlug mich und wurde in die Tiefe gezogen. Einmal im Leben war mir das tatsächlich passiert, obwohl ich sonst eine gute Schwimmerin war. Auf unserer ersten Amerikareise, am Indiana Dune Beach. Ich hatte einfach nicht mit einer solchen Welle gerechnet. Ich überschlug mich, wurde nach unten gerissen, verlor im Strudel die Orientierung, und für ein paar Sekunden packte mich die Todesangst. Gott sei Dank tauchte ich wieder auf.

So ging es mir auch im Oktober 2020. Nachdem ich wieder etwas Hoffnungsboden unter meinen Füßen hatte, kam mir eines Nachmittags urplötzlich die Ärztin aus dem Bayerischen Wald in den Sinn. Ich war überrascht, als ich ihr Facebook-Profil heraussuchte, weil da »Gynäkologin« stand. Das war mir gar nicht bewusst gewesen. Ich kontaktierte sie sofort und die liebe Dr. Heidi Massinger-Biebl rief mich sofort zurück. Als sie von meinem Tumor erfuhr, erzählte sie mir hörbar ergriffen etwas, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich fiel aus allen Wolken. Sie berichtete mir, dass Professor Dr. Sehouli nach unserem Kennenlernen damals in Waldkirchen gesagt hätte: »Heidi, sag der Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau und kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal etwas mit der Gebärmutter ist.« Die liebe Heidi weigerte sich, mir eine solche Prognose zu sagen. Dafür bin ich ihr dankbar. Ich wüsste nicht, was ich mit so einer Aussage hätte machen sollen.

Schwester Teresa

Nun reagierte sie aber sofort und kontaktierte Professor Jalid Sehouli und ließ ihm meine Befunde zukommen. Er sei ja schließlich der weltweit führende Krebsspezialist für Gebärmutterund Eierstockkrebs und Direktor der Klinik für Gynäkologie, Charité Campus Virchow-Klinikum in Berlin. Was für einen Rettungsring warf Gott mir da zu?

Am nächsten Tag rief er mich tatsächlich selbst an, begann mit »Schwester Teresa, ich bin Dein Freund« und sprach sehr klar und einfühlsam mit mir über meine Diagnose und holte mich kurz darauf nach Berlin. Nach einer intensiven Untersuchungswoche wurde ich am 16.11.2020 nach einer knapp 7-stündigen Operation vom Tumor befreit. Es folgten eine Chemotherapie und Bestrahlung und die Reha, die ich freiwillig durchführte, um alles Menschenmögliche getan zu haben, damit keine Krebszelle zurückbleiben kann.

Schon nach der ersten Computertomografie war eindeutig: Ich war krebsfrei. Ich hatte den Krebs besiegt. Auch die Nachuntersuchungen und OP des Bauchwandbruches, den ich mir zugezogen hatte, übernahm Professor Sehouli.

Die schicksalhafte Begegnung und Prognose hatten uns zusammengeführt und daraus ist eine tiefe Freundschaft entstanden, denn in ihm ist mir nicht nur ein begnadeter Arzt und Operateur, sondern vor allem ein großartiger Menschenfreund und achtsamer Begleiter im Leben geschenkt worden. Aber weil Gott schon immer gut für Überraschungen war, blieb es nicht nur bei einer interessanten Begegnung zwischen Arzt und Patientin. Wir entdeckten einige Gemeinsamkeiten. Nicht nur, dass wir beide gerne Menschen helfen und ermutigen und Bücher schreiben, sondern wir hatten noch eine gemeinsame Leidenschaft: kochen und genießen.

Dr. Heidi Massinger-Biebl am Vortragsabend in Waldkirchen

Eine schwierige OP und der Beginn einer echten Freundschaft

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

Schwester Teresa hatte einen Gebärmutterkörperkrebs mit einem sehr seltenen Gewebetyp, einem sog. Karzinosarkom. Für diese Krebserkrankung gibt es bisher keine geeigneten Vorsorgemaßnahmen. Der Abstrich, den man im Rahmen der gynäkologischen Krebsvorsorge durchführen kann, ist zur Erkennung von Gebärmutterkörperkrebs – man spricht von Endometriumkarzinom – nicht geeignet, da er nur für die Zellen der Gebärmutterhalsregion sensibel ist. Doch das ist eine ganz andere Gewebeform. Nachdem ich die Diagnose feststellen konnte, plante ich mit Schwester Teresa die nächsten Schritte. Sie fragte stets detailliert nach dem »Was« und »Wie«, war aber uneingeschränkt zuversichtlich. Ich spürte sehr früh Vertrauen und Vertrauen ist das Rückgrat einer Arzt-Patienten-Beziehung. Auch wenn wir uns erst vor kurzer Zeit kennengelernt hatten, war es so, als ob wir uns schon seit Jahren kannten und schätzten. Unsere Gespräche führten wir stets in Herzenshöhe.

Wenige Tage nach unserem ersten Gespräch war es so weit. Wir führten eine der komplexesten Operationen in der Krebsmedizin bei Schwester Teresa durch. Das Operationsteam bestand aus zwei ärztlichen Assistenten, der instrumentierenden Operationsschwester und ihrer Kollegin, der Anästhesistin und der Anästhesieschwester und mir. Die Operation war erfolgreich, es traten keine Komplikationen auf, sie dauerte insgesamt 6 Stunden und 18 Minuten.

Die Tage nach der Operation waren nicht leicht. Schwester Teresa erholte sich aber rasch, war großartig und sehr aktiv, wir hatten wunderbare Gespräche. Nach fast vierzehn Tagen konnte sie endlich wieder nach Hause, in ihre gewohnte Umgebung, entlassen werden.

Mit der Operation war es aber noch nicht getan. Um ein Wiederauftreten zu vermeiden, war noch eine Anschlussbehandlung nötig. Sie fragte wieder detailliert nach dem »Was« und »Wie«, war aber weiter uneingeschränkt zuversichtlich. Auch die Anschlusstherapie, bestehend aus einer sechsmaligen Gabe einer Chemotherapie über die Vene, und die Strahlentherapie vertrug sie insgesamt hervorragend, auch wenn die Krebstherapie natürlich erhebliche Nebenwirkungen verursachte. Schwester Teresa war und ist ein Wunder.

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

Ich erinnere mich an den Anruf von Schwester Teresa am Vortag der Operation. Es war gegen 21 Uhr. Sie fragte mich, ob sie sich vor der Operation einen letzten Wunsch erfüllen dürfte. Schwester Teresa wollte mit Pfarrer Franz einen Schluck Champagner trinken. Ich fragte »Warum nicht?« und antwortete sofort mit »Ja«. Auch wenn ich ihr Lächeln durch das Telefon nicht sehen konnte, spürte ich das Lächeln und das Strahlen in ihren Augen und den Augen von Pfarrer Franz. Auch nach der Operation philosophierten wir viel – über die Welt, Gott und das Essen. Wassermelone, Lachsbrot, frische Erdbeeren, alles worauf sie Appetit hatte, durfte Teresa essen. Ich weiß, sie hätte es auch ohne meine Erlaubnis getan, das ist Mündigkeit!

Lange dachte man, dass die Nüchternheit der Patienten die Operationen vereinfachen und Komplikationen vorbeugen könne. So herrscht bis heute in vielen Krankenhäusern das Gesetz, dass am Vorabend einer Operation weder getrunken noch gegessen werden darf. Es ist ein völlig veraltetes und überholtes Gesetz: Seit Jahren empfehlen die Fachgesellschaften, nur eine »Vorder-Operation-Fastenzeit« von sechs Stunden einzuhalten. Leider passiert es aber weiterhin, dass Patienten unnötigerweise zu lange Fastenzeiten aufgezwungen werden, was negative Einflüsse auf die Lebensqualität, aber auch auf die Gesundheit hat.

Neuere Studien zeigen eindeutig, dass lange Nüchternheit vor der Operation eher schwächt und die Patientinnen teilweise »austrocknet«. Man spricht in der Medizin von Exsikkose, welches aus dem Lateinischen von ex = aus und siccus = trocken stammt. Durch das lange Fasten über viele Stunden gehen dem Organismus wichtige Salze, wie Natrium und Kalium, also die Elektrolyte, verloren, und der Körper wird geschwächt. Eine Operation ist mit einem Marathon zu vergleichen, daher benötigt auch jede OP eine gute Vorbereitung.

Bei Sportlern hat sich seit vielen Jahren das sog. Carboloading etabliert. Hierunter versteht man das Zuführen von Kohlenhydraten, um die Zuckerspeicher, das Glykogen, aufzufüllen. Viele kennen die Pastapartys vor Sportwettkämpfen. Jetzt hält auch in der Medizin das Carboloading mehr und mehr Einzug. Ein Carboloading-Getränk ist energiereich, klar, teilchen-, fett- und milchfrei und wird etwa zwei Stunden vor der Narkose zu sich genommen. Neuere Studien konnten zeigen, dass damit die perioperative Stressreaktion des Stoffwechsels, also die Stressreaktion rund um die Operation, deutlich reduziert wird und die sog. postoperative periphere Insulinresistenz vermindert wird. Die Zellen reagieren nicht mehr auf das körpereigene Hormon Insulin, denn Insulin benötigen die Zellen, um Zucker aufzunehmen. Durch das Zuckergetränk kommt es zu einer Erhöhung des Insulin-Wertes sowie einer Hemmung der Fettverbrennung, der sog. Lipolyse. Somit senkt sich die Konzentration der schädlichen freien Fettsäuren im Blutkreislauf. Weitere Studien konnten zudem zeigen, dass das Trinken von Energiedrinks zudem nicht zu einer postoperativen Übelkeit oder zu Erbrechen führt und sich der Patient schneller erholt.

Eine schwierige OP und der Beginn einer echten Freundschaft

Im Allgemeinen reicht eine Nüchternheit für feste Speisen von sechs Stunden. Fruchtfleischlose Säfte, Tees, Kaffee ohne Milch und Fruchtsäfte sind bis zu zwei Stunden vor der Operation erlaubt, so die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie des Bundes der Deutschen Anästhesisten.

In unserer Klinik wecken wir sogar unsere Patientinnen morgens etwa zwei Stunden vor ihrer Operation und geben ihnen zuckerhaltige klare Flüssigkeiten, da verschiedene Studien einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung gezeigt haben und es die Patientinnen in eine bessere Stoffwechsellage für die Operation bringt.

Das Thema »Fasten und Krebs« wird ebenfalls von Patienten immer wieder angesprochen. Von belastenden Fastenkuren sollte stets abgeraten werden, denn den Krebs kann man nicht mit Nahrungsentzug aushungern. Fastenkuren verstärken in der Regel nur die häufig bereits bestehende Mangelernährung.

Anders scheint die Situation während einer Chemotherapie zu sein. Dies zeigte eine Studie aus dem Jahr 2018, die wir an der Charité mit dem Team von Professor Michalsen aus Berlin an Frauen mit Eierstockkrebs durchgeführt hatten: In der Fasten-Gruppe durften die Patientinnen uneingeschränkt Wasser und/oder Tee trinken, zusätzlich erhielten sie 200 ml Gemüsesaft sowie leichtes Gemüse mit einem Energiegehalt von etwa 350 kcal. Die Fastenzeit dauerte etwa 60 Stunden – von 36 Stunden vor der Chemotherapie bis zu 24 Stunden nach der Chemotherapie. Das Fasten hatte bei den Frauen positive Einflüsse auf die Lebensqualität, auch konnten günstige Einflüsse auf das Erschöpfungssyndrom, das Fatigue-Syndrom, gezeigt werden.

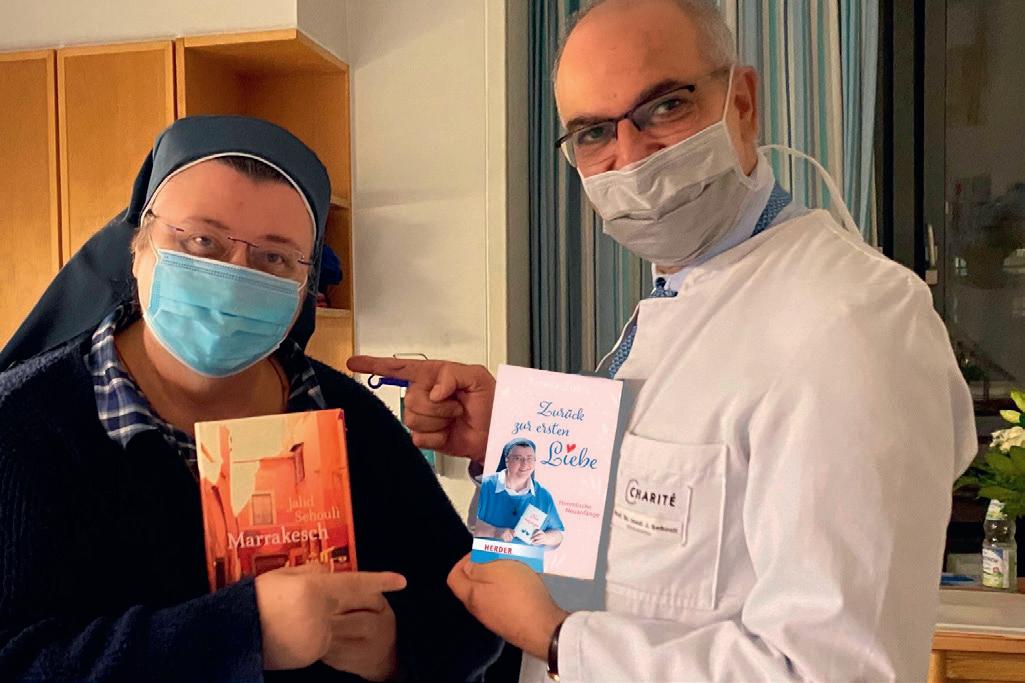

Büchertausch im November 2020

Gesund schlemmen

Schwester Teresa

Gott ließ mich überleben und ER hat mir etwas Köstliches geschenkt: Ich bekam während der anstrengenden Chemotherapie keine Übelkeit. So begann ich alles auszuprobieren, was meinem Immunsystem und meinem Körper dienlich sein konnte. Ich las mich durch die Krebsliteratur und die vielen Ratgeber. Mit viel Gemüse und frischen Kräutern kochte ich mich anfangs durch die internationale Küche. Von japanischer Misosuppe bis orientalischem Hummus.

Was ich anfangs nicht wusste: dass Professor Sehouli am Wochenende auch immer für seine Familie kocht, obwohl ich mich immer wieder fragte, wie er das bei seinem Pensum auch noch schaffte. Wir fingen an, uns gegenseitig Fotos von unseren Gerichten zu schicken. Schließlich begann ich seine marokkanischen Rezepte auszuprobieren, und ich war sehr von den Gewürzen beeindruckt, die mir sichtlich guttaten: Kurkuma, Kreuzkümmel, Safran, Zimt, Ingwer, Knoblauch, Lorbeer und frischer Koriander oder Minze. Natürlich kannte ich diese Gewürze, aber das Zusammenspiel war atemberaubend. Auch zogen Datteln und Granatäpfel in unsere Küche ein. Dank meiner großartigen Mitschwestern, die mir auch noch ein Kräuterhochbeet bepflanzten, konnte ich aus dem Vollen schöpfen. Ich schaffte es sogar, marokkanische Bastillas hinzubekommen, was Professor Sehouli mit »unglaublich« kommentierte. Das Ausprobieren immer neuer Varianten und gesunder Rezepte weckte eine unbändige Lebensfreude und Kreativität in mir. So zauberte ich Tag für Tag, wenn es mein Gesundheitszustand erlaubte, gesunde Köstlichkeiten für meine Gemeinschaft und mich.

Es dauerte nicht lange, bis mein wunderbarer Herder Verlag uns für ein gemeinsames Buch gewinnen konnte. Der Geschäftsführer und langjährige Freund Simon Biallowons meinte: »Ihr beide seid Heiler auf eure besondere Weise, wie ihr den Menschen guttut.« Uns war sofort klar, dass es ein Kochbuch für Leib und Seele werden würde.

Warum wir gemeinsam ein Kochbuch schreiben (mussten)

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

Als wir zum ersten Mal über das Kochen sprachen, war uns sofort klar, dass wir gemeinsam ein Kochbuch schreiben müssen. Es war, als ob wir uns begegnet waren, um genau das zu tun: von uns zu erzählen, zu philosophieren, uns gegenseitig und anderen zu helfen und dieses Buch zu schreiben

Ja, natürlich gibt es schon unzählige Kochbücher, die alle so tun, als ob sie das erste und einzige Kochbuch wären und die beste und einzige Lösung für Gesundheitsprobleme kennen und dies auch so propagieren. Unser Buch sollte anders sein. Wir wollten ein Buch über die Beziehung zwischen Menschen und die Beziehung zwischen Menschen und den Speisen schreiben, ein Buch in Form eines Liebesbriefs an die Menschen und die Speisen.

Betrachtet man Essen im Zusammenhang mit Gesundheit, so sollten wir die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Grundlage unserer Betrachtung heranziehen. Sie definiert Gesundheit als »einen Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen«.

Jetzt wird sicher klar, warum wir ein derartiges Buch schreiben mussten, und dass die Grundlage für diese Ausführungen nur die menschlichen Beziehungen und die menschlichen und ganzheitlichen Dialoge sein können. Das Buch konnte nur entstehen, weil wir es aus unserer Freundschaft heraus geschrieben haben. Das ist das Rezept unseres Buches. Machen wir uns auf, mit allen unseren Sinnen, Menschen und ihre ganz persönlichen Geschichten zum Essen zu entdecken. Dieses Buch soll nicht belehren, sondern inspirieren, dieses Buch soll nicht einengen, sondern befreien und vor allem Lebensfreude bereiten.

Mythen und Fakten zum Thema Ernährung und Krebs

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli

Kaum ein Bericht in der Presse, kaum ein Gespräch in der Sprechstunde, ohne dass das Thema »Essen und Krankheit« diskutiert wird. In der Ärzteschaft wird es dagegen bislang kaum diskutiert, und die meisten Therapeuten schweigen aus Unsicherheit. Grundsätzlich sollten wir diesem Thema aber in der Medizin unbedingt mehr Raum schenken. Es ist wichtig, dass wir die wissenschaftlichen Diskussionen differenzierter führen und nicht zu schnell pauschal in »gut« oder »schlecht« einteilen.

Eine Krankheit kann auch eine Chance sein, um die eigene Ernährung für sich persönlich neu zu definieren. Nur zu häufig essen wir ohne Bewusstsein, ohne Achtsamkeit und ohne Genuss. Ebenso benötigen wir den Diskussionsraum, um mit vielen falschen, aber gut gemeinten Ratschlägen aufzuräumen und »Unwahrheiten« zu widerlegen. Über das Thema Essen mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen, kann Ärztinnen und Ärzten zudem helfen, den ganzen Menschen zu sehen, nicht nur seine Krankheit. Das Gespräch kann den Medizinern auch dabei helfen, die individuellen Wünsche und Erwartungen des Patienten zu erfahren und die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten und den anderen Berufsgruppen zu verbessern.

Ein Beispiel: Das Thema Diät ist bei Krebskranken ein sehr großes Thema. Aussagen, wie »Iss dies, und iss bitte bloß nicht dies!«, prasseln täglich auf Krebspatienten ein. Häufig entstehen diese Ratschläge aus Angst und Sorge, da es manchmal leichter ist, etwas zu empfehlen, als die Stille und die Trauer auszuhalten. Sehr empfehlen kann ich die Broschüre der Deutschen Krebshilfe »Ernährung und Krebs«, die wichtige Tipps rund um das Thema Ernährung gibt.

Seriöse Krebsdiäten, die den Krebs aushungern, gibt es nicht. Auch vor einseitigen und belastenden Diäten bei Krebspatienten ist grundsätzlich abzuraten, da sie gerade bei Patienten, die bereits aufgrund ihrer Krebserkrankung oder Krebstherapie stark an Gewicht verloren haben, zusätzlich und teilweise gefährdende Effekte haben können. Wenn Patienten normal essen können, weil sie keine großen Beschwerden wie etwa Übelkeit haben, dann empfehlen wir ihnen eine abwechslungsreiche, vollwertige Ernährung, wie sie alle gesunden Menschen zu sich nehmen sollten.

Mythen und Fakten zum Thema Ernährung und Krebs

Wenn Patienten normal essen können und keine Einschränkungen in der Verdauung und Resorption (Nahrungsaufnahme) vorliegen, unterscheiden sich die allgemeinen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung für Krebspatienten nicht von »völlig« Gesunden. Alle Menschen sollten auf eine abwechslungsreiche und vollwertige Kost achten, die auch schmecken darf!

Doch nicht nur unter Krebspatientinnen und -patienten kursieren wissenschaftlich nicht belegbare Ernährungsmythen. Selbst im Klinikalltag gibt es viele Mythen, die sich hartnäckig halten. So existiert kaum ein Bereich in der Medizin, der mit so strengen und teilweise unverständlichen Ernährungsregeln besetzt ist wie die Chirurgie.

»Bitte bleiben Sie ab dem Abend vor der Operation nüchtern.«

»Nach der Operation essen Sie bitte nur Schonkost. Normales Essen dürfen Sie erst wieder essen, wenn Sie abgeführt haben.«

Fragt man nach den Quellen der vielen Empfehlungen, wird man schnell erkennen, dass kaum jemand diese benennen kann. Die Empfehlungen wurden meist vererbt von Küchenchefin zu Küchenchefin, von Krankenschwester zu Krankenschwester, von Arzt zu Arzt.

Das Wort »Schonkost« suggeriert, dass sie schonend für den Krankenhauspatienten ist und eine leicht verdauliche Krankenkost gemeint ist. Sucht man aber nach einer einheitlichen Definition, muss man lange suchen, da sehr unterschiedliche und zum Teil sehr widersprüchliche Beschreibungen genannt werden.

Die sogenannte »Schonkost« wurde zuerst bei Magen-, Darm- und Lebererkrankungen verordnet und bestand früher typischerweise aus Milch, Eiern, Suppen und Haferschleim. Dabei wurden die vielen Besonderheiten der sehr unterschiedlichen Erkrankungen und Krankheitssituationen, wie Leberzirrhose, Lebermetastasen, chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Collitis Ulzerosa, Magengeschwüren, Gastritis etc. bei den einzelnen Empfehlungen nicht speziell beachtet.

Immer wieder berichten mir Patientinnen und Patienten, dass sie im Krankenhaus beim Blick auf die Tabletts mit Schonkost-Menüs den Eindruck hatten, dass es sich statt um echte Schonkost eher um einen Ernährungsbelastungstest handelt, da sich auf ihren Tellern teilweise schwer verdauliches Gemüse oder Fleisch befand.

Welche Speisen leichter bekömmlich sind, ist sehr individuell und von vielen Faktoren, wie den eigenen Erfahrungen und Vorlieben sowie teilweise aktuell noch unbekannten Faktoren abhängig. Hierzu gehören auch die persönlichen Gewohnheiten, Vorlieben und Erfahrungen, die häufig bereits in der Kindheit angelegt wurden. Wenn es schwerfällt zu beantworten, was gut und was weniger gut vertragen wird, empfiehlt es sich ein Ernährungstagebuch zu führen.