ALEXANDERVOMSTEIN

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek

vom Stein, Alexander:

feder:führer / Die Vögel des Himmels – 1. Auflage, Lychen: Daniel-Verlag 2022

E-Mail des Autors: kravstein@outlook.de

1. Auflage 2022

Copyright 2022 Daniel-Verlag – Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Buchhandlung Bühne GmbH, Lucian Binder

Titelfoto: Miriam Fischer, pexels.com

Layout: Grafikdesign Storch, Ulrike Vohla

Druckerei: Generál Druckerei GmbH, Ungarn

ISBN: 978-3-945515-70-9

Seht die Vögel! 6

Gefieder und Flugvermögen 11

Brutfürsorge 12

Gezwitscher und Gesang 12

Nistverhalten 13

Vogelzug 14

Vögel und Menschen 14

Besonderheiten 15

Adler 16 I Geier 23 I weitere Habicht- und Falkenartige 30 I Eulenvögel 34

Raben und Krähen 39 I

Unreine Vögel aus dem Speisegesetz 45, Möwen 46, Kormorane 46, Ibisse 46, Purpurhühner 47, Reiher 47, Wiedehopfe 48, Fledermäuse 49 I Pelikane 50

Störche 54 I Kraniche 64 I Schwalben 66

Mauersegler 68 I Hühner 74 I Rebhühner 8

Wachteln 64 I Pfauen 90 I Taubenvögel 92

Strauße 104 I Singvögel 109

Datenraum 118 I Ursprung der Vögel 129

Nennwert 137 I Gottes Boten 139

Anhang 142, Vogelsichtungen in Israel 142, Zuordnung biblischer Namen 142, Artverzeichnis mit Zuordnung 144, Vögel in Namen 156, Bibelzitate 158, Verwendete Abkürzungen 159, Bibelübersetzungen 159, Bibelstellenregister 160, Strongnummern-Verzeichnis 162

Literatur- und Quellennachweis 166, making:of 172, danke:schön 173, Bildquellennachweis 174

»Seht euch die Vögel an!«, fordert der Herr Jesus uns auf (Mt 6,26 NGÜ). Wer sich diese Mühe macht, erkennt dabei nicht nur die Fürsorge und Weisheit Gottes, sondern wird auch staunen, wie treffend biblische Aussagen durch Vergleiche mit gefiederten Geschöpfen illustriert werden.

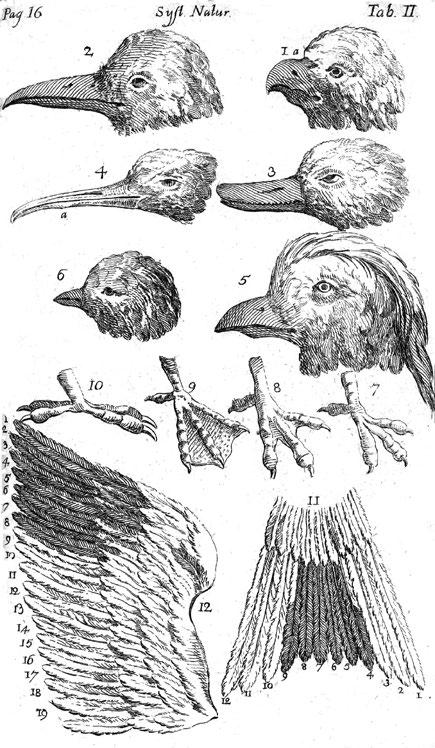

In keiner Kultur der Antike wurden Vögel (oder andere Wildtiere) systematisch erfasst und entsprechend ihrer Merkmale und Eigenschaften geordnet und benannt. Viele Naturhistoriker und Archäologen haben mit großem Eifer (und bescheidenem Erfolg) versucht, die Unmenge an überlieferten Namen, Beschreibungen und bildlichen Darstellungen zu erfassen, zu analysieren und zuzuordnen. Für die Tierwelt Israels kommt erschwerend hinzu, dass wegen der strengen Auslegung des Bilderverbotes (2Mo 20,4; 5Mo 4,16–18) vergleichsweise wenig grafische Darstellungen aus der frühen Vergangenheit existieren. Erst im 16. Jahrhundert begann man, die Arten der Lebewesen vollständig zu katalogisieren. Carl von Linné (1707–1778), der Vater der modernen Taxonomie, schuf mit seinem Werk Systema naturae, das zwischen 1735 und 1768 in zwölf Ausgaben erschien, die Grundlage des heute gebräuchlichen Ordnungsschemas.

Wertvolle Hinweise liefern die Vergleiche des Hebräischen und Aramäischen mit anderen semitischen Sprachen wie Akkadisch, Sumerisch und besonders den verschiedenen Varianten des Ara-

gruppen:bilder

In seinem Werk Systema naturae, in dem diese Zeichnungen abgedruckt sind, verglich der schwedische Naturforscher Carl von Linné die Merkmale der Vögel sorgfältig, sortierte sie in Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten und benannte sie entsprechend. Er hatte das Ziel, die Vielfalt des Lebens zur Ehre Gottes darzustellen und verband mit seinem Schema keine Abstammungslehre.

bischen, die ja zum Teil heute noch gesprochen werden. Die Rabbiner und Gelehrten, die im zweiten Jahrhundert v. Chr. das Alte Testament ins Griechische übersetzten, richteten leider kein besonderes Augenmerk auf die sorgfältige Zuordnung zoologischer Namen. Trotzdem bietet die Septuaginta, die hier im Buch durchgehend mit der Abkürzung »LXX« bezeichnet wird, einen weiteren sprachlichen Zugang.

Dass die biologischen Angaben der Bibel trotz einiger offener Fragen sehr gute Anhaltspunkte

bieten, macht der Vergleich mit der Historia animalium des griechischen Philosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) deutlich. In dieser naturphilosophischen Abfassung werden 549 Wirbeltierarten benannt und beschrieben, darunter 170 Vögel. Davon können allerdings nur 74 eindeutig heutigen Vogelspezies zugeordnet werden, und das, obwohl diese Schrift deutlich jünger ist, als alle Bücher des Alten Testaments. In der Bibel werden 38 Vögel namentlich genannt, von denen 20 eindeutig bestimmbar sind und die übrigen sich recht konkret im ornithologischen Spektrum eingliedern lassen. Wissenschaftsgeschichtlich gesehen verdient das Werk des Aristoteles höchste Anerkennung, aber aus Sicht der modernen Forschung wimmelt es von gravierenden Fehlern. Die Angaben der Bibel, die gar keinen enzyklopädischen Anspruch vertritt, halten dagegen bis heute jeder wissenschaftlichen Überprüfung stand.

Die Überwachung von Vogelbeständen und Brutvorkommen ist heute dank einer Vielzahl von Vogelfreunden mit entsprechenden Handy-Apps und guter Vernetzung einfacher denn je. Dank der Mitarbeit dieser Hobby-Ornithologen unterliegt auch die Avifauna Israels einem hochauflösenden Monitoring. Auf der Internetseite www.israbirding.com, die regelmäßig aktualisiert wird, kann man den gegenwärtigen Vogelbestand abfragen. Zu jeder Art lässt sich dort die vollständige Historie der Sichtungen einsehen (einschließlich Datum, Ort und Namen des Beobachters). Was die heutige Situation angeht, könnte die Datenbasis also kaum besser sein. Die Verbreitung der Arten, das Verhalten der Zugvögel und die Gestaltung der natürlichen Lebensräume sind allerdings einem ständigen Wandel unterworfen. Was die Rekonstruktion der nahöstlichen Vogelwelt des Altertums angeht, gibt es noch viele offene Fragen.

Aber es soll jetzt nicht in erster Linie um die ungelösten Rätsel gehen, sondern um alles, was wir bis heute über diese wunderbaren Geschöpfe lernen und entdecken durften. Willkommen zur feder:führung!

In diesem Buch liegt der Fokus auf Vögeln, die in der Bibel aufgeführt werden, und den Zusammenhängen, in denen sie erwähnt werden. Sie repräsentieren also nur einen winzigen Ausschnitt aus einem unübersehbar reichen Spektrum.

Kleinster Vertreter ist der winzige Hummelkolibri (Mellisuga helenae), der mit einem Gewicht von 1,8 g leichter ist als eine einzelne Schwungfeder des Afrikanischen Straußes (Struthio camelus), der mit 160 kg den Gewichtsrekord hält.

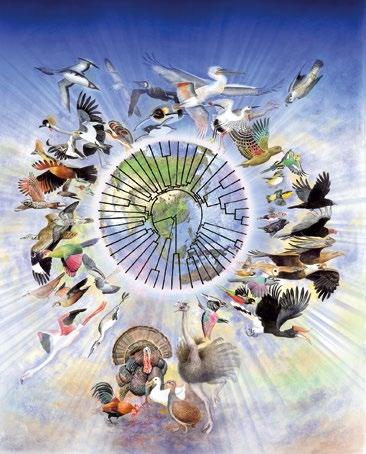

Weltweit gibt es etwa 50 Milliarden freilebender Vögel (und dazu nochmal 20 Milliarden, die in menschlicher Obhut leben). Keine andere Klasse der Wirbeltiere hat sich so vielfältige Lebensräume erschlossen: Küstenseeschwalben umfliegen den ganzen Planeten, wenn sie zwischen Nord- und Südpol pendeln; Kaiserpinguine brüten auf dem arktischen Festland, wohin ihnen kein anderes Tier folgen kann; Albatrosse segeln über den Wellen aller Weltmeere; Streifengänse überqueren die höchs-

artei:gene

Heute wird die Taxonomie, die Einordnung in ein Ähnlichkeitsschema, durch eine immer bessere Kenntnis der Gensequenzen weiter verfeinert. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass alle Lebewesen sich so in Kladogramme und einen »Stammbaum des Lebens« einsortieren lassen, der auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht.

Auf diese Fragen wird in dem Kapitel „Ursprung der Vögel“ ab S. 129 eingegangen.

ten Gipfel des Himalaya und selbst die großen Trockenwüsten beherbergen gefiederte Spezies. Wie alle Lebewesen sind sie an Umweltbedingungen ihrer Umgebung und Erfordernisse ihrer Ernährungsweise perfekt angepasst und zeigen große Variabilität. Der flugunfähige Strauß verbringt 100 Prozent seines Lebens auf dem Trockenen. Dafür ist er ein schneller und ausdauernder Läufer. Der Mauersegler verbringt 85 Prozent seines Lebens in der Luft und läuft nicht. Schwimmen können beide nicht, im Gegensatz zum Pinguin, der bis zu 500 Meter

tief tauchen kann und pfeilschnell durchs Wasser schießt, worin er 85 Prozent seines Lebens verbringt. Auch er fliegt nicht und ob er laufen kann? – Na ja, was man so »laufen« nennt …

Von der Vielfalt ihres Erscheinungsbildes soll erst gar nicht die Rede sein, das würde Bände füllen. Schon allein der Vergleich zwischen Männchen und Weibchen ist verwirrend. Die einzige verlässliche Regel scheint zu sein, dass es keine verlässliche Regel gibt. Besonders bei den Singvögeln ist das Gefieder der Männchen oft bunter und leuchtender als das der Weibchen; aber bei einigen, zum Beispiel dem Mornellregenpfeifer, ist es umgekehrt. Manchmal trägt das Männchen sein Prachtgefieder nur in der Brutzeit und zieht danach das unauffälligere »Schlichtkleid« des Weibchens an. In wenigen Fällen ist das Männchen größer, wie bei den Trappen; in einigen Fällen ist das Weibchen größer, wie bei den meisten Raubvögeln, aber meistens sind sie ähnlich groß. Ganz selten sieht man keinen äußeren Unterschied, wie bei den Staren. Dachte man –doch dann stellte sich heraus, dass sie eine deutlich unterscheidbare Gefiederzeichnung tragen. Aber die ist leider nur im UV-Bereich sichtbar. Die Kapgrassänger sind wirklich uniform; aber man hört einen Unterschied: er kann singen, sie nur piepen.

kosmo:polit

Die Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) hat sich auf Langstrecke spezialisiert, pendelt zwischen den Polen hin und her und legt dabei fast 100.000 km im Jahr zurück.

Herausragendes Kennzeichen der Vögel sind Flügel und Federn. In der Bibel werden sie nach diesem Kriterium zugeordnet und mit dem passenden Ausdruck versehen: ba‘al kanaf »Besitzer von Flügeln« (Spr 1,17; Pred 10,20).

Denn Flügel haben sie alle, von »A« wie Albatros, der mit bis zu 3,50 Metern die größte Spannweite hat und damit tagelang ohne einen einzigen Schlag gleiten kann, bis »Z« wie Zwergelfe, mit den kürzesten Flügeln (Spannweite: 6,5 cm), die im Schwirrflug 90-mal in der Sekunde (!) aufund niederschlagen. Die Bezeichnung »gefiederte Vögel« (1Mo 1,21; 5Mo 4,17; Ps 78,27; 148,10) dagegen klingt doppelt gemoppelt. Die meisten von ihnen können sich mit ihren befiederten Schwingen in die Luft erheben, weshalb sie in der Bibel 53-mal mit dem stehenden Begriff »Vögel des Himmels« oder ganz einfach als of (70-mal) oder peteinon (15-mal) mit der Bedeutung »Flieger« bezeichnet werden. Fliegend sind sie in der Lage, schnell von einem Ort zum anderen zu gelangen und zwischen Himmel und Erde zu pendeln. Die meisten von ihnen sind immer wachsam und startbereit. Mit wenigen Flügelschlägen bringen sie sich außer Reichweite und ver-

glitzer:flitzer Kolibris werden oft als »fliegende Juwelen« bezeichnet. Manche von ihnen haben nur Insektengröße und alle erstrahlen in atemberaubender Pracht.

star:light

Wir können nicht sicher wissen, wie Stare sich gegenseitig sehen. Bekannt ist allerdings, dass ihr Gefieder im UV-Licht sehr differenziert fluoresziert und sie in diesem Wellenlängenbereich ausgezeichnet sehen. Das könnte richtig bunt werden …

schwinden. Manch einer wünschte sich, seinen Sorgen und Problemen genauso mühelos davonfliegen zu können (Ps 11,1; 55,7). Andersherum ist es erschreckend, wenn Lebensfundamente auf einmal federleicht entschweben – wie Reichtum und Sicherheiten, auf die man sein Vertrauen gesetzt hatte (Spr 23,5; Hos 9,11). Genauso blitzschnell, wie sie verschwinden, tauchen Vögel anderswo auf – überraschend wie eine plötzlich hereinbrechende Katastrophe (5Mo 28,49; Jer 4,13; Hos 8,1; Hab 1,8; Mt 24,28).

Da Vögel als »Himmelsbewohner« auf der Erde landen und handeln, werden sie bildlich oft

sing:sang

Der wunderschöne und vielfältige Gesang von Luscinia megarhynchos, der Nachtigall (was »Nachtsänger« bedeutet), inspirierte Dichter und Romantiker schon immer. Allerdings ist der menschliche Musikgeschmack sehr unterschiedlich: »Was dem einen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall«.

mit den geistlichen Mächten der unsichtbaren Welt verbunden. Zum einen gilt das für teuflische und dämonische Einflüsse (Mt 13,4.19; Mk 4,4.15; Lk 8,5.12; Offb 18,2). Auch die Redensarten »Der hat einen Vogel!« oder »Bei dir piept´s wohl?« leiten sich davon ab. Man hielt jemanden für verrückt beziehungsweise besessen, wenn man ihm »Vögel im Kopf« zuschrieb. Andererseits gilt es auch im positiven Sinn, wenn der Heilige Geist »wie eine Taube« erscheint und auf den Herrn Jesus kommt (u. a. Mt 3,16).

Unter den starken Schwingen der Greifvögel sind ihre Jungen sicher und geborgen. Es ist ein schönes Bild, dass Menschen Zuflucht im Schutz und Schatten von »Gottes Flügeln« finden (Ps 17,8; 36,8; 57,2; 61,5; 63,8; 91,4; Jes 31,5). Die Moabiterin Ruth bezieht sich darauf, wenn sie Boas mit den Worten »so breite deine Flügel aus über deine Magd« (Rt 3,9) um seinen Schutz bittet. Allerdings sind es nicht nur die großen und starken Vögel, die ihre Jungen unter den Fittichen schützen. Auch die schwache und wehrlose Henne ist eine treusorgende Mutter, die ihre Küken dort versammelt (Mt 23,37; Lk 13,34).

Fische, Amphibien, Reptilien und Gliederfüßer platzieren ihre Gelege an einem geeigneten Ort und kümmern sich danach in der Regel nicht weiter darum. Säugetiere gebären ihre Jungen lebend und ernähren sie mit ihrer Milch. Vögel dagegen müssen ihre Eier langwierig ausbrüten und Nahrung für die Jungen heranschaffen. Viele von ihnen sorgen hingebungsvoll für den Nachwuchs und vollbringen Höchstleistungen im Beschützen, Pflegen und Füttern der Nistlinge. Ihr unermüdlicher Einsatz ist so aufreibend, dass mitunter sogar ihre Gefiederfarbe ausbleicht und sie am Ende der Nistperiode blass, abgemagert und erschöpft sind.

Diese Fürsorge ist ein sehr passendes Bild dafür, wie Gott sich um seine Geschöpfe kümmert. Er gibt den Vögeln Nahrung (Hi 38,41; Ps 147,9; Lk 12,24) und stellt die Brutpaare unter seinen besonderen Schutz (5Mo 22,6). Seine Menschen bedeuten ihm allerdings noch unendlich viel mehr als die Vögel (Mt 6,26; 10,31; Lk 12,7.24).

Durch die besondere Anatomie ihres Stimmkopfes (Syrinx) und ein bemerkenswertes Kanalsystem aus Röhren und Luftsäcken sind viele Vögel in der Lage minutenlang ohne Unterbrechung zu »singen«. Keine Stimmäußerung anderer Tiere kann es in Bezug auf Dauer, Vielfalt und Komplexität mit dem Vogelgesang aufnehmen. Sieht man einmal von biologisch öden Flächen wie Sand-, Wasser-, Eis- oder Betonwüsten ab, lassen sich eigentlich überall und nahezu durchgängig Vögel sehen und hören. In Wäldern, Wiesen und Feldern, in Savannen, Sümpfen und Mooren, selbst im Hochgebirge und erst recht im Dschungel und an den Meeresküsten – ihr Trillern und Trällern, Krähen und Krächzen, Pfeifen und Flöten, Piepen und Fiepen, Gackern und Gockeln, Schnattern und Schnicken, Gurren und

Girren, Kreischen und Kullern ist allgegenwärtiger Bestandteil der natürlichen Geräuschkulisse. Allein in der deutschen Sprache gibt es über 40 verschiedene Bezeichnungen für die Lautäußerungen der Vögel (und viele weitere, die nur in der Jägersprache in Gebrauch sind – in der die Elstern scheckern, die Tauben rucken und die Schnepfen quorren). Auch wenn nicht jeder Vogelruf so glatt ins Ohr geht wie der grandiose Gesang einer Nachtigall, lieben viele Menschen dieses Konzert und nehmen es als Teil einer geordneten Schöpfung wahr, wie es auch in der Bibel beschrieben wird: »… an ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder« (Ps 104,12 HfA).

Es verwundert nicht, dass die Namen vieler Vögel Onomatopoetika sind, also lautmalerische Nachahmungen ihrer Rufe. Schon die allgemeine Bezeichnung »Vogel« lautet auf Hebräisch zippor, aus der man unschwer »Zwitscherer« heraushört. Den Namen Zippora (Vögelchen) kennen viele aus der Bibel, weil die Frau Moses so hieß, und er ist bis heute beliebt. Weniger bekannt ist, dass »Vogel« auch als Männername vorkommt (Balak, der Sohn Zippors). Man hört bei dem Verb zap-zep (Jes 10,14) die Jungvögel zirpen, bei dem

Namen tor die Turteltaube gurren, bei oach die Eule schreien und bei dem griechischen Wort korax den Raben krächzen. Die ausdrucksstarken Vogellaute eignen sich gut für Vergleiche. So, wie wir beispielsweise das belanglose Gerede einer geselligen Gesprächsgruppe mit dem Gackern eines Hühnerhaufens oder dem Schnattern einer Gänseschar assoziieren, sind der Vergleich »… mein Klagen tönt wie das Gurren der Taube« (Jes 38,14 GN, vgl. Jes 59,11; Hes 7,16; Nah 2,8) oder die romantische Anwandlung »die Zeit des Gesangs ist gekommen, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land« (Hld 2,12) zu verstehen.

Obwohl einige Arten darauf verzichten, sich als Baumeister zu betätigen, zum Beispiel, weil sie Brutschmarotzer sind, wie der Kuckuck, und ihre Eier in fremde Nester legen, oder weil sie etwas Fertiges suchen, wie die Falken, die leerstehende Nester anderer Arten oder menschliche Konstrukte wie Fensternischen, Dachrinnen, Blumenkästen und Ähnliches in

Beschlag nehmen, gilt ganz generell: Jeder Vogel hat einen Nistplatz. Dieser wird in der Regel auch verteidigt und bietet der Familie Schutz. Es ist gut, einen Rückzugsort zu haben, an den man immer wieder zurückkehren kann: »Wie ein Vogel, der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein Mensch, der aus seiner Heimat fliehen muss« (Spr 27,8 Einh). Auch der Geringgeachtete und der Ruhelose kommen hier zur Ruhe: »Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat« (Ps 84,4 NGÜ). Der Herr Jesus hat darauf verzichtet: »… die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege« (Mt 8,20; Lk 9,58).

Die Gefahr eines festen und hochgelegenen Wohnsitzes wie den Horsten der großen Greifvögel im Gebirge (4Mo 24,21; Hi 39,27) besteht darin, dass man sich hier schnell für unantastbar hält. Deswegen werden wir gewarnt, unser Vertrauen nicht auf die trügerische Sicherheit unseres Höhennestes zu setzen (Jer 49,16; Ob 1,4; Hab 2,9): Es könnte sich als »Wolkenkuckucksheim« entpuppen.

Zu den erstaunlichen Merkmalen der Vögel gehört die weit verbreitete Fähigkeit, Fernreisen anzutreten, bei denen teilweise ganze Kontinente überquert werden. Dies setzt eine ausgezeichnete Orientierung und eine genaue »innere Uhr« voraus. Gott sagt darüber: »Alle Zugvögel kennen ihre Ordnung und gehen und kommen zu der Zeit, die ich ihnen bestimmt habe: der Storch, die Taube, die Schwalbe …« (Jer 8,7 GN). Sie vertrauen auf seinen Plan und seine Anordnungen – das wünscht Gott sich auch von seinem Volk!

Die Hauptrouten europäischer Mittelstreckenzieher verlaufen über das Land Israel, und große Vogelschwärme machen auch heute noch Zwischenhalt im wasserreichen Hula-Reservat,

einem Eldorado für Ornithologen. Wie die Navigation bei Zugvögeln funktioniert, ist noch nicht vollständig erforscht. Die Orientierung an Landmarken, Sonne, Mond und Sternen spielt vermutlich die Hauptrolle. Daneben wurde bei vielen Arten ein Magnetsinn nachgewiesen, mit dessen Hilfe das Magnetfeld der Erde wahrgenommen werden kann. Weitere Möglichkeiten sind die Wahrnehmung von Infraschall, das Verfolgen von Luftströmungen und die Analyse der Polarisationsrichtung des Sonnenlichts. Wie es auch im Einzelfall funktioniert, jedes Jahr machen sich weltweit etwa 30 Milliarden Zugvögel auf die Reise, von denen die allermeisten wie selbstverständlich ihr Ziel erreichen. Gott befragt Hiob darüber: »Hebt der Habicht dank deiner Einsicht die Schwingen, breitet seine Flügel aus nach dem Süden zu?« (Hi 39,26 Me). Die Antwort ist, dass wir bis heute nicht genug wissen, um das Rätsel des Vogelzugs vollständig zu lösen.

Während die meisten Tiere im Verborgenen leben, spielt sich das Leben der Vögel zum größten Teil vor unseren Augen ab, und es bestehen vielfältige Beziehungen zu ihnen. Einige Vogelarten wurden gejagt. Tauben, Wachteln, Rebhühner

und Sperlinge bereicherten den Speiseplan. Obwohl sie alle höchst wachsam sind, was ihre Feinde in der Tierwelt angeht, sind sie arglos, wenn es darum geht, aufgestellte Fallen zu erkennen. »Gerät wohl ein Vogel in die Falle am Boden, ohne dass ihm eine Schlinge gelegt ist? Schnellt wohl ein Fangnetz vom Erdboden empor, ohne dass es etwas gefangen hat?« (Am 3,5 Me). Hier werden zwei verschiedene Methoden beschrieben: Die »Schlinge des Vogelfängers« (Ps 91,3; 124,7; Spr 7,23; Pred 9,12; Hos 9,8) wird zwischen dem Köderfutter locker auf dem Boden ausgelegt, und die Tiere verheddern sich mit den Beinen darin, während sie nach den Körnern picken. Das Fangnetz dagegen wird mit einem zurückgebogenen Zweig oder einer Weidenrute gespannt und bei Berührung eines Auslösers über die Beute gewirbelt. Der Jäger staunt über die Dummheit seiner Opfer: »In den Augen aller Vögel ist das Fangnetz ohne Absicht [mit Köderfutter] bestreut« (Spr 1,17 NEÜ). Allerdings zeigt Salomo uns in seiner Spruchsammlung, wie oft wir Menschen uns ebenso naiv gegenüber den Gefahren und Versuchungen des Lebens verhalten.

Die weichen Daunen des Untergefieders wurden bereits im Altertum als Isoliermaterial zur Ausfütterung von Kleidungsstücken und als Füllstoff für Kissen und Polster verwendet.

Die langen Federn der Handschwingen und die Schwanzfedern wurden schräg angeschnitten und gespitzt, um sie als Schreibgeräte zu verwenden. Schreiberlinge und Schreibtischtäter werden seit alter Zeit als »Federfuchser« verunglimpft und damals wie heute gilt: Papier ist ein schlechter Wärmeleiter: »… ich will aber nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe, dich bald zu sehen; dann werden wir persönlich miteinander sprechen.« (3Joh 1,13 Einh).

Vermutlich wurden Vögel schon sehr früh als Haustiere gehalten, zur Unterhaltung und Zierde. Schon im ältesten Buch der Bibel heißt es: »Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder es als Spielzeug für deine Mädchen zähmen?« (Hi 40,29 NL) und auch das apokryphe

Buch Baruch berichtet, dass Menschen »Vögel für ihre Spiele abrichteten« (Baruch 3,17 Einh). Seit der Zeit des Persischen Reiches verbreitete sich die Hühnerzucht im Nahen Osten, etwas später, in hellenistischer Zeit, auch die Taubenzucht. Allerdings findet sich »gemästetes Geflügel« bereits in der Aufzählung des königlichen Speisebedarfs Salomos (1Kön 5,3).

Man zählt aktuell rund 9.700 Vogelarten, aber niemand hat sie alle beobachtet. Pete Winter, einer der erfolgreichsten Vogelbeobachter, berichtet von über 100 Expeditionen auf sechs Kontinenten, bei denen er immerhin 7.208 Arten sichtete. Nur ihr Schöpfer kennt sie alle und ist als Urheber und Konstrukteur mit allen Eigenheiten im Bau und Verhalten seiner Geschöpfe vollkommen vertraut: »Ich kenne alle Vögel der Berge« (Ps 50,11). Immer wieder lässt er diese Detailkenntnis in die Aussagen seines offenbarten Wortes einfließen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele naturkundliche Aussagen der Bibel erst durch gründliche Untersuchung der Schöpfung richtig verstanden werden konnten –und noch weitere Überraschungen zu erwarten sind!

Das bemerkenswerte Brutverhalten von Rebhuhn (Jer 17,11) und Strauß (Hi 39,13–18) sowie die Greifvogelmauser (Ps 103,5; Jes 40,31) sind Beispiele dafür, dass Erkenntnisse der Neuzeit schon lange zuvor durch die alten Propheten und Poeten schriftlich festgehalten wurden. Die ornithologische Feldforschung nutzt heute modernste Technik und eröffnet uns fantastische Einblicke in die Wunderwelt der Vögel. »Groß sind die Werke des Herrn, erforschenswert für alle, die Gefallen an ihnen haben« (Ps 111,2 Me). Sie haben eine Botschaft für uns: »Frage doch … die Vögel des Himmels, und sie werden es dir kundtun …, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat« (Hi 12,8.9).

Das hebräische Wort nescher ist (genau wie sein griechisches Gegenstück aetos) eine Bezeichnung für große Greifvögel, die verschiedene Arten von Adlern und Geiern zusammenfasst. Glücklicherweise werden oft weitere Merkmale genannt, sodass eine genauere Zuordnung trotzdem möglich ist.

Adler sind nicht nur außerordentlich stark, sondern trotz ihrer Größe auch sehr schnell und wendig. Für viele Menschen sind es die beeindruckendsten Vögel überhaupt – die Könige der Lüfte. Auch wenn die Rekorde hinsichtlich Größe, Gewicht, Geschwindigkeit und Intelligenz an anderes Federvieh gehen, was Schlagkraft und Angriffswucht betrifft, macht ihnen keiner etwas vor.

Der Steinadler (Aquila chrysaetos) zählt zu den größten Vertretern und wird in den asiatischen Steppen sogar zur Jagd auf ausgewachsene Wölfe abgerichtet. Er kommt seit dem Altertum ganzjährig in Israel vor und scheint ein geeigneter Kandidat für nescher und aetos zu sein, soweit in dem betreffenden Vers nicht eindeutig ein Geier gemeint ist. Außerdem leben der Habichtsadler (Aquila fasciatus) und der Östliche Kaiseradler (Aquila heliaca, überwiegend als Wintergast) in Israel, die beide ein wenig kleiner sind. Etwas seltener kommen Steppenadler (Aquila nipalensis), Schlangenadler (Circaetus gallicus), Schreiadler (Clanga pomarina) und Zwergadler (Hieraaetus pennatus) vor.

sturm:vogel

Ein römischer »Adlerträger« (Aquilifer) trägt die Standarte mit dem Legionsadler. Das ungefähre Aussehen dieser Skulptur aus Bronze oder Silber ist durch viele antike Abbildungen auf Triumphbögen, Mosaiken, Münzen und Vasen bekannt, aber im Original erhalten blieb leider keiner.

Die Merkmale des schnellen und unerschrockenen Jägers machen den Adler zu einem starken Symbol für Heldentum im Kampf, wie bei Saul und Jonathan: »sie waren schneller als Adler« (2Sam 1,23), aber auch für plötzlich und gewaltsam hereinbrechendes Unheil (Hi 9,26; Jer 4,13; 48,40; 49,22; Klg 4,19; Hos 8,1; Hab 1,8).

Noch auf der Wüstenreise warnt Gott sein Volk Israel, dass Er sie für Ungehorsam und Götzendienst richten würde: »Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst« (5Mo 28,49 SB). Im Rückblick lässt sich erkennen, dass in diesem Kapitel die Eroberungen Israels durch die Assyrer, Babylonier und Römer (in dieser Reihenfolge!) vorhergesagt werden. Zuletzt kamen die Römer. Sie sprachen Latein – eine nicht-semitische, fremde Sprache – und rückten nicht nur mit der Gewalt eines Adlers heran, sondern trugen ihn auch als Feldzeichen vor sich her.

In den Visionen vier lebendiger Wesen, die Gottes Eigenschaften darstellen, wie sie auch der Herr Jesus als Mensch auf der Erde offenbart hat, symbolisiert der Adler den vom Himmel gekommenen Sohn Gottes in Macht und Majestät (Hes 1,10; 10,14; Offb 4,7), wie ihn besonders das Johannesevangelium vorstellt.

In Israel ist »Adler« (also »Nescher«) als Personenname nicht überliefert, aber aus den Nachbarländern schon. So trug einer der sieben Hofbeamten des König Xerxes (Ahasveros) den persischen Namen Karkas (Est 1,10) und auch der Name Aquila bedeutet »Adler«. Er war Freund, Reisegefährte und Mitarbeiter des Apostel Paulus und trug diesen lateinischen Namen, obwohl er Jude war (Apg 18,2.18.26; Röm 16,3; 1Kor 16,19; 2Tim 4,19).

Wahrscheinlich liegt dem Bild der Erneuerung die Greifvogelmauser zugrunde: »Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft« (Ps 103,5 NGÜ) und: »Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen [Schwungfedern] wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten« (Jes 40,31 Me).

Über diesen Vorgang kursieren einige Darstellungen, die ins Reich der Legende verwiesen werden müssen. Zum einen werden Adler nicht uralt, wie oft zu lesen ist, sondern erreichen nur in Ausnahmefällen mehr als dreißig Lebensjahre (sowohl wildlebend als auch in Gefangenschaft). Zum anderen ist es keinesfalls so, dass ein alter Adler in einem spektakulären Vorgang der Verjüngung alle Federn abwirft und später, mit frischem Gefieder, wie ein jugendlicher

wiederauftaucht. Vielmehr führen alle im Buch aufgeführten Adler und Geier eine kontinuierliche Staffelmauser durch.

Dieses Bild passt auch viel besser zur geistlichen Bedeutung. Idealerweise befinden wir uns in einem beständigen Prozess: »Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert« (2Kor 4,16 NeÜ). Genau das beobachten wir bei den Adlern. Sie verbringen viel Zeit damit, ihr komplexes Federkleid sorgfältig zu reinigen, zu ölen, zu ordnen und zu inspizieren. Dazu gehört, dass sie beschädigte Federn ausreißen. Besonders die Handund Armschwingen, die fast einen halben Meter lang werden, sowie die Steuerfedern des Schwanzes müssen immer perfekt in Form sein. Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit im Flug stünden auf dem Spiel, sollten sie die Gefiederpflege auch nur für einen Moment vernachlässigen. Mit der gleichen Sorgfalt schärfen sie auch ihre Waffen, den scharfen Schnabel und die starken Krallen. Das alles lässt sich gut auf den tieferen Sinn der drei Bibelstellen übertragen. Das Geheimnis jugendlicher Vitalität des Christen besteht in der ständigen Erneuerung und Erfrischung des inneren Menschen durch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet und das Lesen der Bibel.

Mose beschreibt Gottes Fürsorge und Erziehungsmethodik folgendermaßen:

»Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt; so leitete ihn der Herr allein«

(5Mo 32,11)

Das hier beschriebene Bild ist wunderschön und wurde schon oft in den buntesten Farben geschildert:

»Genau zum richtigen Zeitpunkt stört der Adler sein Nest auf und stößt seine Jungen hinaus, damit sie das Fliegen lernen. Ohne dieses Aufscheuchen würden die Jungvögel zufrieden im Nest bleiben und weiter ihre Eltern für die Nahrung sorgen lassen … Während der junge Adler hinabfällt und seine Flügel auszubreiten sucht, schwebt die Adlermutter über ihm und beobachtet ihn. Genau im richtigen Moment taucht sie mit einer schwungvollen Flugbewegung unter das fallende Junge und bringt es zurück ins Nest. Dieser Vorgang wiederwende:hals

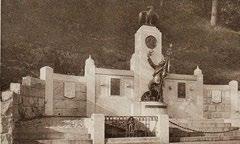

In der Heraldik ist der Adler das Symbol für Macht und Kampfkraft und, neben dem Löwen, das beliebteste Wappentier. Heute ist die Hervorhebung von Wehrhaftigkeit und Aggressivität weniger gefragt. In der Heimatstadt des Autors wurde der drohend aufgerichtete Bronzeadler vom Sockel gestoßen und aus dem Kriegerdenkmal, wo fahnenschwenkende Schulkinder einst militärische Erfolge bejubelten, wurde ein Friedensmahnmal. Einer Bürgerinitiative ist es zu verdanken, dass der Adler 2014 zurückkehrte – diesmal mit fürsorglich ausgebreiteten Schwingen und gesenktem Haupt.

flug:begleiter

Unzählige Bleiglasfenster, Schnitzarbeiten und Sandsteinreliefs zeigen den Apostel Johannes zusammen mit einem Adler. Beide gehören in der Kirchenkunst so selbstverständlich zusammen wie Petrus und sein großer Schlüssel.

holt sich so lange, bis der Jungvogel das Fliegen erlernt hat.«

Diese ergreifende Beschreibung scheint gut zur Aussage des Bibeltextes zu passen. In dem anonym erschienenen Artikel beschreibt jemand zuerst, wie er einen Weißkopfseeadler (Haliaeetus leucocephalus) beim Jagen zusieht, um dann zu Mose überzuleiten, der »etwas Ähnliches beobachtet habe«. Doch leider ist Moses Schilderung ganz und gar nicht ähnlich. Dass Greifvögel im Sturzflug auf ihre Beute herabstoßen, ist alltäglich, aber weltweit wurde noch niemals dokumentiert, dass ein Adler oder Geier (oder sonst irgendein Vogel!) seine Jungen aus dem Nest geworfen hätte, um ihnen das Fliegen beizubringen oder sie auf seinem Rücken oder gar seinen Flügeln wieder ins Nest zurückgetragen hätte. Dem Adler traut man in Legenden so einiges zu: »Dann breitet er seine breiten, starken Flügel aus und lässt das Junge darauf ausruhen. Kann er es denn tragen? Der große Adler würde wohl lachen, wenn wir ihn fragen könnten. ‚Aber sicher kann ich das‘, würde er sagen. ‚Ich kann ein Schaf oder eine Gans kilometerweit bis zu meinem Horst oben in den einsamen Felswänden tragen – und da sollte ich mein Kleines nicht tragen können?‘«

Nein – der Adler kann weder ein Schaf in seinen Fängen noch seine Jungen auf dem Rücken (oder gar den schwingenden Flügeln) tragen. Wenn die Jungtiere von Adlern oder Geiern fliegen lernen, haben sie schon fast die Größe ihrer Eltern! Dass diese in ihrer Nähe bleiben und über ihnen wachen ist keine Frage und wird auch an anderer Stelle beschrieben: »Wie ein Vogel über seinem Nest schwebt, um über seine Jungen zu wachen, so werde ich, der Herrscher der Welt, Jerusalem beschützen« (Jes 31,5 GN). Aber keine der bekannten Greifvogelarten ist auch nur annähernd dazu in der Lage, seine Jungen auf dem Rücken zu tragen, geschweige denn, sie im Flug dort aufzunehmen. Aber genau das wird auch noch in einer weiteren Stel-

le beschrieben: »Ihr habt gesehen … wie ich euch auf Adlers Flügeln getragen und euch zu mir gebracht habe« (2Mo 19,4). Sicher ist, dass Gottes Wort, auch wenn es sich hier nur um eine Naturbeschreibung handelt, keine Unwahrheiten verbreitet. Wir sollten allerdings auch keine fantasievoll ausgeschmückten Legenden in die Bibel hineinlegen.

Von allen hier aufgeführten und vielen weiteren Greifvogelarten gibt es durchgehende Videodokumentationen über alle Phasen des Nistverhaltens. Viele Horste sind sogar mit Webcams bestückt, aber derartiges wurde nie beobachtet. Es gibt tatsächlich in der gesamten ornithologischen Literatur nur einen greifbaren Augenzeugenbericht von 1918, in dem ein Lehrer die Beobachtung einer Schülerin zu Protokoll gibt. Er wurde als Anmerkung im »Bulletin of the Smithsonian Institution« abgedruckt, einer renommierten Wissenschaftszeitschrift. Seither scheint kein Greifvogel mehr auf die Idee gekommen zu sein, dieses Kunststück zu vollführen. Man würde die ganze Geschichte, wie so vieles andere, kurzerhand als Märchen abtun, gäbe es nicht die biblische Beschreibung. Es gibt verschiedene wasserlebende Arten aus den Entenvögeln oder auch den Haubentaucher (Podiceps cristatus), die ihre Jungen schwimmend auf dem Rücken mitnehmen. Von der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) ist bekannt, dass

hoch:sicherheitsbereich Kein Mensch und kein Tier kann diese Warte ersteigen – ein Spitzenplatz, der bestmöglichen Schutz bietet. Andererseits gähnt ringsumher der Abgrund und der erste Flugversuch muss sofort gelingen.

sie ihre Jungen ein kurzes Stück im Schnabel tragen kann. Dagegen ließ sich die Darstellung, sie könne die Jungen auch im Brustgefieder aufnehmen, nicht bestätigen. Es gibt nach heutigem Stand der ornithologischen Feldforschung keinen Vogel, der seine Jungen gewohnheitsmäßig im Flug transportiert, auch wenn viele Arten physisch sicherlich dazu in der Lage wären.

In der Bibelstelle gibt es keine Hinweise auf Unzulänglichkeit in der Übersetzung oder eine rein symbolische Ausdrucksweise. Man könnte allerdings in der ersten Vershälfte eine Aussage über den Adler sehen, die dann in der zweiten Vershälfte auf Gott übertragen wird. Dabei ist das Handeln Gottes an Israel um ein Vielfaches größer und mächtiger als das Bild dies zum Ausdruck bringt. Denkbar erscheint sonst nur noch, dass es sich um eine unbekannte ausgestorbene Art handelt.

see:adler

In der Auflistung der Vögel, deren Verzehr nach dem jüdischen Speisegesetz verboten war, folgt direkt hinter dem nescher, der oznija (3Mo 11,13; 5Mo 14,12). Sein hebräischer Name ist nicht sehr aufschlussreich. Die Silbe oz steht für Kraft und Mut, was zu vielen großen Greifvögeln passt – und mehr als den Namen haben wir nicht. In der LXX wird der Name mit haliaietos wiedergegeben, was eindeutig den Seeadler (Haliaeetus albicilla) bezeichnet. Scheinbar war er schon damals in Israel präsent. Bis heute gibt es einige Brutpaare im Hula-Reservat. Er wird sogar noch etwas größer und schwerer als der Steinadler und als »Geier des Nordens« bezeichnet, da er auch tote Tiere nicht verschmäht. altes:buffet

Am liebsten mag er frischen Fisch, aber wenn die Gewässer im Winter zufrieren, muss er sich andere Beute suchen und nimmt manchmal auch mit Aas vorlieb. Der Seeadler (Haliaeetus albicilla) zeigt damit, dass die Grenze zwischen Adlern und Geiern in mancher Hinsicht verschwimmt und man sich nicht zu wundern braucht, dass im Hebräischen beides unter nescher läuft.

Der Geier hat es nicht besonders eilig. Als Aasfresser läuft ihm seine Beute nicht davon. Er muss nur zusehen, dass er rechtzeitig eintrifft, um genug abzubekommen, aber die Reihenfolge, in der sich die Gäste beim Leichenschmaus bedienen, ist weitgehend festgelegt.

Immer, wenn im Zusammenhang mit der hebräischen Bezeichnung nescher oder dem griechischen aetos von Schnelligkeit und Wildheit die Rede ist, können wir sicher sein, dass nicht er, sondern der Adler gemeint ist.

Es ist schwer zu sagen, welche der heute bekannten Geier-Arten in der Bibel angesprochen werden, möglich wären mehrere Kandidaten. Der Gänsegeier (Gyps fulvus) ist von Portugal bis Hinterindien fast überall in dieser Breite anzutreffen und auch in Israel zuhause. Der einzige Kandidat, der eine richtige Glatze trägt, ist der Ohrengeier (Torgos tracheliotos). Er kam bis in die Neuzeit vor, gilt aber

sicherheits:nest

Auf die Tarnung ihres Wohnortes legen die Gänsegeier (Gyps fulvus) keinen Wert. Die weißen Kotschleier, sogenannte »Brutschisse«, mit denen sie die darunterliegenden Felsen überziehen, leuchten in der Sonne. Sie nisten an so unzugänglichen Stellen, dass sie nichts zu befürchten haben.

inzwischen im Nahen Osten als fast ausgestorben. Der Mönchsoder Kuttengeier (Aegypius monachus) ist in Israel heute nur noch als Wintergast vertreten. Alle drei Arten sind größer als der Steinadler, zeigen ein sehr ähnliches Flugprofil und teilen die hier beschriebenen, geiertypischen Verhaltensweisen.

Die großen Greifvögel brüten in unzugänglichen Höhenhorsten im Gebirge (Hi 39,27.28). Zwischen schroffen Felsen und Klüften gibt es nichts, was sie bedrohen könnte. Vor der Entwicklung alpinistischer Klettertechnik und flugtauglicher Geräte (Helikopter, Drohnen) waren sie dort für den Menschen unerreichbar (von tierischen Feinden haben sie dort ohnehin nichts zu befürchten). Eine komfortable Situation! Doch Gott warnt in seinen Gerichtsbotschaften selbstsichere Menschen und Völker mit diesem Vergleich – seinem Zugriff kann sich niemand entziehen: »Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück!« (Hab 2,9 SB, vgl. Jer 49,16; Ob 1,4).

Dieser Nistplatz ist zwar sehr sicher, bietet in der Einöde aber kaum etwas zu fressen. Mit seiner phänomenalen Sehkraft kann er seine Nahrung allerdings aus großer Entfernung erblicken: »Von dort aus erspäht er sich Beute, seine Augen schweifen weit umher« (Hi 39,29 SB). Er kann achtmal schärfer sehen als der Mensch und nimmt ein Tier von der Größe einer Maus, die wir mit viel Fantasie in 100 Meter Entfernung noch erkennen, selbst aus drei Kilometern Höhe wahr. Hätte das menschliche Auge dasselbe Auflösungsvermögen, könnten wir den Text einer Tageszeitung noch in einem Abstand von 150 Metern lesen. Während sich auf unserer Netzhaut 120.000 Stäbchen befinden, sind es bei den Greifvögeln etwa eine Million – auf einer halb so großen Fläche! Sie sehen nicht nur schärfer, sondern auch bunter: von den Zapfen, die für die Farbwahrnehmung verantwortlich sind, hat der Mensch drei verschiedene Typen, tagaktive Greifvögel haben

vier. Außerdem sind Öltröpfchen in fünf verschiedenen Farben als vorgeschaltete Filter in den Sehzellen eingelagert (und bei manchen Arten zusätzlich glasklare Tröpfchen für die Wahrnehmung ultravioletten Lichts!). Die Vogelaugen verarbeiten bis zu 180 Bilder pro Sekunde (der Mensch nur 10–70) und erreichen damit eine bessere Bewegungserkennung und Reaktionszeit. Während es unter den »Neuweltgeiern« Amerikas Arten wie den Truthahngeier gibt, die Aas aus großer Entfernung riechen können, verlassen sich ihre Verwandten in der »Alten Welt« ganz auf ihren ausgezeichneten Sehsinn und kommen damit gut ans Ziel.

Ein typisches Kennzeichen aller Geier ist das Auftreten in großen Scharen, sobald irgendwo ein Kadaver entdeckt wird. Der Herr Jesus bekräftigt eine Gerichtsankündigung mit den Worten: »Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen« (Mt 24,28 HfA, vgl. Lk 17,37; Hi 39,30). Wie kommt es, dass diese Aasfresser unmittelbar nach dem Tod eines Tieres oder Menschen in großer Zahl zur Stelle sind – so verlässlich wie ein »Naturgesetz«?

mahl:zeit Wie aus dem Nichts tauchen sie auf, sobald irgendwo ein größeres Lebewesen zu Boden geht. Die enorme Zuverlässigkeit, mit der die Geiergemeinde sich in kürzester Zeit zum großen Fressen einfindet, hat Beobachter schon immer fasziniert.

ohr:opa

Der deutsche Name »Ohrengeier« beruht auf einem frühen Missverständnis. Die Griechen nannten Torgos tracheliotus »Geschwulstohr«, weil sie die seitlichen Hautfalten am Kopf für Ohren hielten, was unzutreffend ist, obwohl die Öffnung des Gehörgangs darunter liegt.

geier:abend

Am 14.04.2013 stürzte eine 53-jährige Bergsteigerin in den westlichen Pyrenäen 300 m in die Tiefe. Die Bergwacht aus Oloron traf zwei Stunden später mit dem Hubschrauber ein, um sie zu bergen, aber die Gänsegeier waren schneller – bis auf einige Knochen war nichts von dem Körper übrig. Kein Wunder, dass die »Totenvögel« den meisten Menschen unheimlich sind.

Grund dafür ist ihre geniale Suchstrategie: Die einzelnen Vögel fliegen in großer Höhe und überblicken ein riesiges Terrain, behalten aber gleichzeitig ihre Artgenossen im Auge, die einige Kilometer entfernt kreisen. Sobald ein Kollege aus dem »Scanmodus« in den Sinkflug wechselt, schließen sich die Nachbarn ringsum an, die im Gefolge wiederum ihre Nachbarn anlocken und so weiter. Auf diese Weise versammelt sich die ganze Geierschaft eines großen Einzugsgebietes in kürzester Zeit zum Festmahl. So versorgt Gott die Geier samt ihren Jungen in der felsigen Einöde mit Nahrung.

Geier sind nicht wählerisch, was das Nahrungsangebot betrifft. Sie schrecken auch vor alten Schlachtabfällen und stark verwesten Beuteresten, die ihnen von Raubtieren überlassen werden, nicht zurück. Ihre scharfen Magensäfte werden selbst mit Abbauprodukten fertig, an denen sich die meisten anderen Tiere vergiften würden. Dem menschlichen Beobachter dreht sich allerdings beim Anblick der völlig zerfledderten Kadaver schnell der Magen um, besonders, wenn er die atemberaubenden Gerüche inhaliert. Dazu kommt, dass Geier –ohne jede Sentimentalität – auch menschliche Leichname verspeisen: »Ein Auge, das den Vater verspottet und die greise Mutter verachtet, das müssen … die jungen Geier fressen« (Spr 30,17 Me). Kein Wunder, dass sie nicht gerade den besten Ruf haben. Kein Bibelübersetzer käme auf die Idee, den vier lebendigen Wesen vor dem Thron Gottes (Hes 1,10; 10,14; Offb 4,7) Geiergesichter zuzuordnen. Die Übertragung hygienischer Ideale auf natürliche Verhaltensweisen scheint allerdings eher ein neuzeitliches Phänomen zu sein. So unglaublich es klingt, in antiken Kulturen (Ägypten, Babylonien) war der Geier das Symbol für Reinheit und Reinlichkeit. Dabei ist das gar nicht so abwegig – schließlich hinterlässt die Gästeschar ein blitzeblank aufgeräumtes Bankett! Sieht man genauer hin, gibt es eine weitere Erklärung: Obwohl die Vögel mitunter fast in den aufgebrochenen Kadavern zu verschwinden scheinen, besudeln sie sich dabei kaum. Ihre Federn sind ausgesprochen schmutzabweisend und die Kopf- und Haarpartie ist nur schwach befiedert, manchmal sogar völlig nackt. Auf dieses äußere Kennzeichen vieler Geierarten nimmt der Prophet Micha Bezug: »… mache deine Glatze breit wie die des Geiers« (Mi 1,16).

Nach jeder Mahlzeit unterziehen sie sich einem gründlichen Reinigungsritual. Außerdem baden sie gerne und legen große Strecken zurück, um ihre Wellness-Pools aufzusuchen – klare Felstümpel, in denen sie ausgiebig herumplanschen. Anschließend spannen sie die mächtigen Schwingen auf und lassen ihr herrlich glänzendes Ge-

fieder von der Sonne trocknen. Man braucht nicht in die Steppe oder Wüste zu reisen, um sich einen eigenen Eindruck zu verschaffen – in vielen Zoos und Tierparks kann man diese wunderschönen, stolzen und beeindruckenden Tiere bewundern.

Der Schmutzgeier (Neophron percnopterus) ist deutlich kleiner als die drei eingangs erwähnten Arten und fällt daher etwas aus dem Rahmen. Möglicherweise kann ihm die Bezeichnung dajja zugeordnet werden. Das Auftreten in Gruppen, unabhängig von gemeinsamen Mahlzeiten, und das Wohnen in Ruinen passen jedenfalls gut zu ihm: »Ja, dort versammeln sich die Geier, einer neben dem anderen« (Jes 34,15 Einh, sonst nur noch in 5Mo 14,13). Als Bewohner dieser Einöde werden zwei Verse zuvor auch Strauße genannt. Das könnte ein weiterer Hinweis in diese Richtung sein. Man kann ihn nämlich immer wieder dabei beobachten, wie er zielsicher Steine auf Straußeneier wirft, um sie dadurch zu zerbrechen und an den nahrhaften Inhalt zu gelangen. Da die Schale so dick wie eine Porzellantasse ist, wiegen geeignete Wurfgeschosse, die er oft von weither einfliegen muss, bis zu 500 Gramm. Sobald Strauße in der Nähe brüten, geht es ihm gut.

hammer:werfer

Der Schmutzgeier (Neophron percnopterus) weiß sich zu helfen, wenn er ein Straußenei schlürfen möchte. Vielleicht klingt »Werkzeuggebrauch« in diesem Zusammenhang etwas hoch gegriffen, aber Tatsache ist, dass er die verwendeten Steine sehr sorgfältig aussucht.

Eine weitere Art, die hier Erwähnung finden muss, ist der Bartgeier (Gypaetus barbatus). Er wird zwar nur im Speisegesetz erwähnt (3Mo 11,13; 5Mo 14,12), aber seine hebräische Bezeichnung peres (Zerbrecher) und ähnliche Namen in anderen Sprachen deuten auf seine besondere Ernährungsweise hin: Er hat sich nämlich ganz auf den Verzehr von Knochen spezialisiert. Exemplare bis 18 cm Länge und 3 cm Durchmesser schluckt er einfach am Stück – seine besonders scharfen Magensäfte werden damit problemlos fertig. Dickere Brocken, wie Wirbelkörper oder Oberschenkelknochen großer Säugetiere, für

bein:arbeit

Den Bartgeier (Gypaetus barbatus) kann man an seinem lustigen Federbüschel am Unterschnabel erkennen. Sein alter Name »Beinbrecher« geht auf sein hingebungsvolles Zerschmettern großer Knochen zurück. Die ebenfalls übliche Bezeichnung »Lämmergeier« stammt hingegen von der Legende, er entführe hin und wieder Schafe in die Luft. Das liegt ihm glücklicherweise fern. Auch wenn er mit seiner riesenhaften Gestalt und einer Flügelspannweite von 2,90 Metern zu den größten flugfähigen Vögeln zählt, interessiert er sich nur für kalte Knochen.

die sich ohnehin niemand sonst interessiert, hievt er in die Höhe und lässt sie – wenn nötig bis zu 40-mal hintereinander – auf seine private »Knochenschmiede«, eine ebene Felsplatte, fallen, bis sie in Stücke zerspringen. Es ist eine mühsame Arbeit, aber in zwei Tagen verschwindet so die gesamte Wirbelsäule eines Rindes in seiner dehnbaren Mundspalte. Offenbar hat man ihn vielerorts dabei beobachtet. Ob »ossifrage« im Englischen, »quebrantahuesos« im Spanischen, »quebra-ossos« im Portugiesischen oder »Beinbrecher« im Deutschen (so auch in der Überarbeiteten Elberfelder Bibel) – die Bedeutung ist überall dieselbe.

Man sieht den großen Skelettbestandteilen ihre inneren Werte nicht an, aber das Knochenmark zählt zu den ergiebigsten Substraten tierischer Nahrung. Der Bartgeier ernährt sich zu etwa 80 Prozent davon. Zum großen Leidwesen von Landschildkröten ist er sich seiner besonderen Begabung als »Panzerknacker« sehr wohl bewusst, sodass ihnen ein ähnliches Schicksal droht, wann immer er ihrer habhaft wird. Leider wird er in Israel nur noch selten gesichtet.

wer:weiss

Darüber hinaus gibt es noch die Bezeichnung racham (3Mo 11,18; 5Mo 14,17), die in den meisten deutschen Bibelübersetzungen mit »Aasgeier« wiedergegeben wird. Genaueres lässt sich nicht in Erfahrung bringen. Man könnte sich fragen: »Weiß der Geier warum?« – sollte aber auf diese Redewendung besser verzichten, da es sich um eine Fluchform handelt, bei der man den Teufel durch ein genauso unsympathisches Wesen ersetzt (wie auch bei »Weiß der Kuckuck?«). In der LXX steht jedenfalls kyknon, was auf eine weißliche Färbung hindeutet. Das könnte zum Fischadler (Pandion haliaetus) passen, der in Israel heimisch ist und eine weiße Brust hat. Er nimmt auch mit Aas vorlieb und wurde schon im Mittelalter als »Fischgeyer« bezeichnet.

Aber noch besser passt es zum Gänsegeier (Gyps fulvus), dem verbreitetsten Aasgeier überhaupt.

Das hebräische Wort ajit wird in sieben Versen erwähnt (1Mo 15,11; Hi 28,7; Jes 18,6; 46,11; Jer 12,9; Hes 39,4), davon viermal als Aasfresser. Da keine weiteren Angaben oder sprachlichen Verbindungen bekannt sind, könnte es sowohl eine der einheimischen Geierarten benennen als auch eine Sammelbezeichnung sein, die möglicherweise auch Habichtartige und Rabenvögel miteinschließt. Einige Bibelübersetzungen lassen das offen, indem sie den Begriff verallgemeinernd als »Raubvögel« wiedergeben.

Am Boden wirken die eleganten Thermiksegler ungelenk und tollpatschig. Teilweise stolpern sie übereinander, wenn sie um einen Kadaver herumhüpfen, und sich die Bäuche in kürzester Zeit so vollschlagen, bis nichts mehr geht. Das kann schonmal zu ernsthaften Startschwierigkeiten führen, sodass im Notfall, etwa wenn Hyänen sie verfolgen, sogar ein Teil der Beute wieder hervorgewürgt wird, um abstreichen zu können. Doch so schwerfällig das auch aussieht, wenn’s drauf ankommt, können sie ganz schnell verschwinden. Jemanden, der auf seine Cleverness und sein Vermögen vertraut, vergleicht Salomo mit einem ähnlichen Bild: »Betrachtest du ihn [den Reichtum] nur flüchtig, ist er schon weg, denn er wird sich gewiss Flügel machen und wie ein Geier zum Himmel fliegen« (Spr 23,5 Einh).

vogel:perspektive

Ein schöner Charakterzug der großen Taggreife ist, dass sie sich aufschwingen und in der Höhe wohnen können. Gott ermutigt den niedergedrückten Hiob mit diesem Beispiel: »seine Augen schauen ins Weite« (Hi 39,29 Einh) und fordert ihn auf, seine Situation aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Doch noch sitzt Hiob auf der Erde, in der Asche und hat nur Elend, Zerstörung und Tod vor Augen. Glücklicherweise endet das Buch aber mit dem Ausruf: »nun hat mein Auge dich gesehen!« (Hi 42,5). Auch uns kann der Anblick der hochkreisenden Späher erinnern: Während wir zwischen den Wänden eines Labyrinths herumirren, ist der Ausgang von oben gut zu sehen. Gott möchte, dass wir im Geist an seiner »Vogelperspektive« teilhaben: »Ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst!« (Ps 123,1).

Die Familie der Habichtartigen (Accipitridae) umfasst die meisten tagaktiven Greifvögel. Neben den großen Adlern und Geiern, die bereits behandelt wurden, zählen Habichte, Bussarde, Weihen und Sperber dazu. Sie alle sind Raptoren – Raubvögel.

Es ist nicht exakt möglich, die hebräische Bezeichnung nez den heute bekannten Arten zuzuordnen, aber sie gilt mit Sicherheit einem ihrer Vertreter oder einem der nahestehenden Falkenartigen (Falconidae). In folgendem Vers wird auf seine Eigenschaft als Zugvogel hingewiesen: »Breitet der Falke seine Schwingen aus, um nach Süden zu fliegen, weil du den Wandertrieb in ihn gelegt hast?« (Hi 39,26 HfA).

Es gibt heute in Israel kaum Brutvögel, die zum Überwintern nach Süden wandern, wohl aber einige Migranten, die auf der Durchreise sind. Die meisten Vögel haben die Fähigkeit zur Migration, allerdings passt sich das Zugverhalten immer wieder der klimatischen Situation an. In keinem Buch der Bibel ist häufiger von Schnee und Eis die Rede als in Hiob. Vielleicht lässt sich daraus ableiten, dass es die Situation im Nahen Osten während der Eiszeit beschreibt. Unter diesen Bedingungen werden viele Vögel aus der Region in ein wärmeres Winterquartier gezogen sein, die dies heute nicht mehr tun. Heutige »Standvögel«, die sich das ganze Jahr im gleichen Revier aufhalten, waren möglicherweise zu Hiobs Zeit Mittelstreckenzieher, die in Zentralafrika überwinterten. Es ist erstaunlich, wie die Fernreisenden als Jungvögel einer Route folgen, die sie nie zuvor geflogen sind, und die sie in ein gänzlich unbekanntes Land führt. Analog dazu schwingt in dem zitierten Vers (Hi 39,26) zwischen den Zeilen die unausgesprochene Frage mit: »Traust du mir zu, dass ich dich zu einem guten Ziel bringe, auch wenn mein Weg dir unbekannt ist und dich sehr befremdet?« Auch Abraham wanderte aus seiner Heimat aus und vertraute sich ganz der Führung Gottes an: »Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube« (Heb 11,8 NGÜ). Gott, der große Navigator, der den Zugvögeln Weg und Ziel gibt, liegt noch viel mehr daran, den Menschen an sein gutes Ziel zu leiten.

busch:krieger

Wenn der Habicht (Accipiter gentilis) seine Beute zwischen Bäumen und Sträuchern verfolgt kann man eigentlich nicht vom Jagdflug sprechen. Er turnt vielmehr durch den Wald, stößt sich immer wieder an den Stämmen ab und schneidet seinem Opfer den Weg ab, indem er mitten durch die dichtesten Blätter brettert. Erst seitdem man ihm mit Hochgeschwindigkeitskameras auflauert offenbart sich seine unvergleichliche Rasanz in grandiosen Slow-Motion-Videos.

avi:atik

Eine andere Übersetzung legt den Fokus auf das fliegerische Talent: »Bist du vielleicht der einsichtsvolle Lehrer, bei dem der Falke seine Flugkunst lernte …« (Hi 39,26 GN). Möglicherweise ist hier von dem Wanderfalken (Falco peregrinus) die Rede, der als Teil seines Balzpro-

fall:ke

Wenn Falco peregrinus, der Wanderfalke, im senkrechten Sturzflug herabschießt, ist es sehr schwer, ihn zu »blitzen«. 250, 300, 350 oder sogar 400 km/h? – Wie schnell wird er tatsächlich? Die Berichte und Literaturangaben gehen hier weit auseinander. Eines aber scheint sicher zu sein: Niemand ist schneller.

gramms in atemberaubendem Tempo halsbrecherische Sturzflüge ausführt. Hat die Stuntshow das Weibchen in Stimmung gebracht, schwingt dieses sich ebenfalls in die Luft und hängt sich an seine »Fersen«. Es sieht fast so aus, als ob die beiden um die Wette flögen, mitunter berühren sie sich im pfeilschnellen Parallelflug sogar mit der Brust und dem Schnabel. Gemeinsam mit dem Mauersegler ist der Wanderfalke das schnellste Tier überhaupt. Er ist allerdings nur mit vollständigem Federkleid zu diesen Höchstleistungen in der Lage. Während der Mauser scheint es ihn zu frustrieren, dass er nicht voll aufdrehen kann. Man hat bei abgerichteten Jagdfalken beobachtet, dass sie dann sehr unwillig und gereizt sind. Ein freches Verhalten wird seither mit der Redensart »sich mausig machen« bezeichnet. Einige Bibelübersetzungen geben nez als Habicht (Accipiter gentilis) wieder, was ebenfalls plausibel ist. Er erreicht zwar nicht die extremen Spitzengeschwindigkeiten des Falken, ist aber ebenfalls ein wahrer Flugkünstler – der wendigste Greif überhaupt – der sich seine Beute mit akrobatischen Flugmanövern selbst im dichten Wald aus der Luft angelt. In Israel kommt er heute nur noch als seltener Wintergast vor.

Drei weitere hebräische Begriffe bezeichnen wahrscheinlich ebenfalls Greifvögel aus den Familien der Habicht- und Falkenartigen: Ein einziges Mal tauchen da‘a (3Mo 11,14) und ra‘a (5Mo 14,13) in den Speisegeboten auf – jeweils an der gleichen Stelle der Aufzählung, was vermuten lässt, dass es sich bei ra‘a um einen Schreibfehler handelt. Im gleichen Vers fehlt nämlich auch der dajja (Schmutzgeier). Ein Kopist ohne Ornithologie-Studium kann bei den gleichklingenden Namen schnell durcheinanderkommen. Man beachte außerdem die Ähnlichkeit der Schriftzeichen. Auch die LXX hilft bei der Artbestimmung nicht weiter. Hier steht in beiden Versen gypa, was sich nicht zuordnen lässt und eher auf eine Geierart hinweist.

Ein weiterer ähnlich klingender Name ist aja (3Mo 11,14; 5Mo 14,13; Hi 28,7). Er wird in sechs Versen als Personenname verwendet. Ein Horiter, Sohn des Zibeon (1Mo 36,24; 1Chr 1,40), und der Vater von Rizpa (2Sam 3,7; 21,8.10.11) hießen so.

Da es keine weiteren Hinweise gibt, kann jeder Übersetzer einen plausiblen Greif vorschlagen. Der Turmfalke (Falco tinnunculus), der kleiner als der Wanderfalke ist und etwas bescheidener auftritt, der Schwarze Milan (Milvus migrans), Rohrweihe (Circus aeruginosus), Gleitaar (Elanus caeruleus) und der Adlerbussard (Buteo rufinus) kommen bis heute ganzjährig in Israel vor und sind allesamt mögliche Kandidaten. Sakerfalke (Falco cherrug), Merlin (Falco columbarius), Sperber

(Accipiter nisus) und Mäusebussard (Buteo buteo) dagegen sind nur als Wintergäste da. Seltener lassen sich Wespenbussard (Pernis apivorus), Steppenweihe (Circus macrourus), Rötelfalke (Falco naumanni), Rotfußfalke (Falco vespertinus), Baumfalke (Falco subbuteo), Eleonorenfalke (Falco eleonorae), Lannerfalke (Falco biarmicus) und Schieferfalke (Falco concolor) blicken. Sie alle kommen als typische Vertreter in Frage. Etwas abwegig ist dagegen die Zuordnung der Gabelweihe (Milvus milvus), besser bekannt als Roter Milan in einigen Übersetzungen (Lu, Hfa), zu deren Verbreitungsgebiet Israel und der Nahe Osten normalerweise nicht gehören.

Greifvögel sehen die Welt nicht nur räumlich und zeitlich höher aufgelöst, heller, bunter und weiträumiger, sondern sie nutzen auch ihre besondere Fähigkeit UV-Licht wahrzunehmen. Beim Turmfalken konnte experimentell nachgewiesen werden, dass er die Laufwege, Futterplätze und Nesteingänge von Mäusen an ultraviolett-fluoreszierenden Harnspuren erkennt. Er sucht sich eine Position, wo er dieses verräterische Routenprofil gut im Blick hat und »rüttelt« im Standflug darüber, bis seine Beute auftaucht. Die arme Feldmaus, die wenig später in seinen Fängen endet, wird nie erfahren, wie er ihr auf die Schliche kam. Möglicherweise war es nicht einmal ihre Schuld … Ihre Nachbarin, die Wühlmaus scheint zu wissen, dass der Falke Urin sieht. Sie pinkelt gezielt vor die Schlupfwinkel der Nahrungskonkurrenz und liefert sie damit ans Messer. Wie diese »arglistige« Verhaltensweise entstanden ist, bleibt bisher rätselhaft.

pi:lot

Der Turmfalke (Falco tinnunculus) hat die Schwanzfedern weit aufgefächert, um den Sinkwiderstand zu vergrößern und bleibt im Ruderflug auf der Stelle stehen. Dieses »Rütteln« ist so typisch für ihn, dass er auch als Rüttelfalke oder Rüttler bezeichnet wird. Aus dieser Position scannt er sein Umfeld und hat ein besonderes Augenmerk auf Urinspuren.

Mit dem Namen kos wurde wahrscheinlich eine große Eulenart bezeichnet, jedenfalls weist der Ausdruck nyktikoraka (= Nacht-Rabe) in der LXX in diese Richtung (3Mo 11,17; 5Mo 14,16; Ps 102,7).

Ein naheliegender Kandidat ist die Waldohreule (Asio otus). Mit oach könnte der Uhu (Bubo bubo) gemeint sein. Die griechische Wiedergabe mit echos, was so viel wie »Rufer« oder »Heuler« bedeutet, ist nicht näher bestimmbar (Jes 13,21). Im Nahen Osten ist er zwar vertreten, aber selten geworden. Der Ausdruck taschmas wird in der LXX mit glauka übersetzt und könnte eine kleinere Eulenart bezeichnen (3Mo 11,16; 5Mo 14,15). Steinkauz (Athene noctua) und Schleiereule (Tyto alba) kommen seit dem Altertum vor und sind weit verbreitet. Alle vier Arten teilen die eulentypischen Merkmale und kommen als Ruinenbewohner in Frage. In einigen Übersetzungen wird auch die Bezeichnung kippod mit »Eule« übersetzt, aber eini-

ges spricht dafür, dass damit der Igel gemeint ist (Jes 14,23; 34,11; Zeph 2,14).

Fast alle Eulen jagen nachts. Wenn sie im Stockdunklen schnell und lautlos durch bizarre Trümmerlandschaften und Ruinen verwüsteter Geisterstädte gleiten, erscheinen sie unheimlich: »Nur Wüstenspuk gibt es an diesem Ort und Häuser voller Eulen« (Jes 13,21 NeÜ).

Warum kollidieren sie nicht mit Hindernissen und wie können sie ihre flinken Beutetiere in der Finsternis aufspüren?

Sie haben kein System zur Echoortung wie etwa die Fledermäuse, aber mit ihren riesigen, lichtempfindlichen Augen können sie auch mit sehr wenig Restlicht noch genug erkennen, um ihre Beutetiere zu entdecken. Eine Besonderheit der Eulenaugen ist, dass sie unbeweglich in ihren Höhlen sitzen. Um sich umzusehen, dreht die Eule den ganzen Kopf. Es ist zwar ein Märchen, dass sie den Hals komplett (also um 180°) drehen können, aber immerhin sind 135° in jede Richtung möglich, was auch schon ziemlich lustig aussieht.

ton:spur

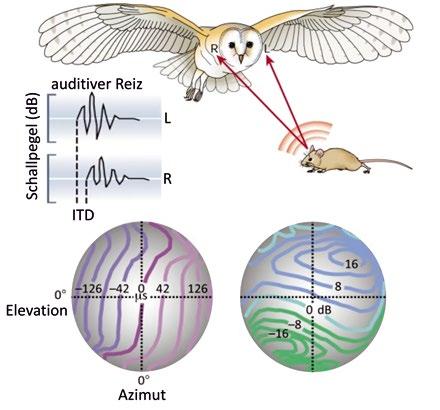

Die Anordnung der Ohren ermöglicht nicht nur, den Richtungswinkel (Azimut) zu bestimmen, sondern auch den Höhenwinkel (Elevation) exakt zu vermessen. Dabei wird die Entfernung zur Schallquelle nicht nur durch die Zeitverzögerung (Interaural Time Difference, ITD), sondern auch durch winzige Unterschiede im Schalldruck der Signale berechnet.

Die bestangepassten Spezialisten, wie die Schleiereulen benötigen überhaupt kein Licht mehr, sondern orten die Beute allein mit ihrem hervorragenden Gehör. Der Gesichtsschleier arbeitet wie ein Schalltrichter, der die empfangenen Geräusche bündelt und an die tiefliegenden Ohrlöcher weiterleitet. Der besondere Clou ist, dass ihr Gesichtsfeld asymmetrisch ist – die beiden Ohren sind unterschiedlich hoch am Kopf angeordnet. Die Unterschiede in der Schalllaufzeit können dadurch nicht nur wie bei den meisten anderen Tieren (und uns Menschen) zwischen rechts und links berechnet werden, sondern auch zwischen oben und unten. Die Eule erhält so ein dreidimensionales Audiopanorama und kann gezielt zugreifen. Da sie nicht nur vom Ansitz aus, sondern auch aus dem Gleitflug in Bodennähe heraus zustößt, muss sie jedes Fluggeräusch vermeiden. Zum einen, damit das eigene Gehör nicht gestört wird, zum anderen, um unbemerkt zu bleiben. Die Strömungsgeräusche, welche die Luft an den

hi:fi

Beim Raufußkauz (Aegolius funereus), der nur nachts auf Jagd geht, ist gut zu erkennen, dass die beiden Ohren in unterschiedlicher Höhe am Kopf sitzen. Das ermöglicht ihm die 3D-Ortung seiner Beute im Blindflug.

Flügeloberflächen eigentlich erzeugen müsste, werden durch kammartig gezähnte Außenfahnen der vordersten Handschwinge und durch einen dichten, weichen Flaum auf der Oberseite aller Schwingen vermieden.

Als weiteres Extra haben sie um ihren Schnabel herum und an den Füßen besondere Fadenfedern (Filoplumae) mit einem dichten Nervengeflecht an der Federwurzel (Follikel). Diese Federn dienen als empfindliche Tasthaare, mit denen sie ihre Umgebung erfühlen können. Unmittelbar vor dem tödlichen Stoß verlässt die Eule sich auf ihren Tastsinn, um die Beute optimal greifen zu können. oha:uhu

Eulen gelten heute eher als Sympathieträger, müssen als possierliches Motiv für alles Mögliche herhalten und sind die Hauptattraktion in vielen Vogelparks. Besondere Publikumslieblinge sind die gewaltigen Uhus mit ihren spitzen Federohren, die nichts mit dem Gehör zu tun haben, sondern nur Schmuck sind. Sie sind die größten Eulenartigen und die »Könige der Nacht«. Je nach Heimat werden sie von Nordwesten nach Südosten immer kleiner und leichter: Während in Norwegen bis zu 4,5 Kilogramm schwere Tiere gewogen wurden, werden sie in Israel, der südlichen Grenze ihres Verbreitungsgebietes, nicht einmal halb so schwer.

Anders als die Schleiereule, die ein hochspezialisierter Nachtjäger ist und fast ausschließlich von Mäusen lebt, ist der Uhu ein richtiger Allrounder. Er hat sich trotz seines enormen Futterbedarfs bis heute in nahezu ganz Eurasien wacker gehalten und gilt inzwischen nicht mehr als gefährdete Art. Seine Anpassungsfähigkeit ist legendär. Hat er ein ergiebiges Jagdrevier, schläft er tagsüber und unternimmt nachts zwei Beutezüge. Zuerst startet er in die Abenddämmerung, dann macht er eine mehrstündige Pause und irgendwann zwischen zwei und drei Uhr bis zur Morgendämmerung dann die zweite Tour. Sollte er nicht satt geworden sein, jagt er auch am Tag. Dabei ist er nicht wählerisch und schlägt »was da kreucht und fleucht«. Auf dem Boden fallen ihm Igel, Ratten, Mäuse, Kaninchen, Feldhasen, Enten, Rebhühner, junge Frischlinge, kleine Füchse, Murmeltiere, schwache Rehkitze und manchmal sogar Katzen zum Opfer. Angesichts seiner gedrungenen Gestalt hält man es kaum für möglich, dass man es mit einem sehr schnellen Flugkünstler zu tun hat, der ohne Weiteres in der Lage ist, Raben, Krähen oder Tauben im Flug einzuholen und wendig genug, sie zwischen dichtstehenden Bäumen zu verfolgen. Er wagt sich auch an wehrhafte Gegner, rupft andere Eulen wie den Waldkauz und die Waldohreule und stellt sogar erfolgreich Graureihern, Habichten und Mäusebussarden nach. Noch erstaunlicher ist,

dass er mit weit ausholenden Schritten laufend sogar am Boden jagt und dabei schneller als eine flüchtende Maus ist. Wenn er schon einmal unten ist, hält er auch nach Insekten, Schnecken, Würmern oder Fröschen Ausschau und in Gewässernähe hat man ihn auch schon beim Fischen beobachtet. Der Uhu lässt einfach nichts liegen, und seine faustgroßen Gewölle zeigen einen bunten Querschnitt durch die Fauna seines Reviers.

Die Miniaturisierung elektronischer Applikationen und moderne Webcams machen auch die Lebensgewohnheiten der nachtaktiven Eulen transparent. Im Rahmen eines Auswilderungsprogramms entließ der Stockholmer Zoo 1991 einen Uhu in die Freiheit, den man zuvor mit einem Sender ausgestattet hatte. Statt in die Wildnis zu ziehen, blieb er mitten in der Stadt. Die Zeitungen berichteten regelmäßig aus dem Tagebuch von »Karl-Edvard«. Sie verfolgten mit, wie er ein wildlebendes Weibchen fand, die man »Görel« taufte. Die beiden paarten sich auf dem Dach des Hauptbahnhofs, und der Fernsehkanal TV4 lud die Zuschauer etwas später ein, Namen für ihre Nistlinge auszuwählen. Ganz Schweden war gerührt davon, dass er seine Eltern regelmäßig im Zoo besuchte, sich vor den Käfig setzte und mit ihnen »plauderte«. Als sein Bewegungsprofil erkennen ließ, dass es ihm nicht gut ging, wurde er von einem Tierarzt eingefangen und untersucht. Man stellte eine Lungenentzündung fest und therapierte ihn erfolgreich mit Penicillin. Drei Brutzyklen ließen sich mitverfolgen, aber alle Jungtiere starben bei Unfällen in der gefährlichen Großstadtumgebung. Auch Karl-Edvard erwischte es 1995. Viele betrauerten ihn aufrichtig.

killer:programm Zurückhaltung ist nicht seine Sache. Ganz nach der Maxime „all-youcan-eat“ verspeist der Uhu alles, was er einholen und überwältigen kann. Häufiger als der hier abgebildete, nördlicher Vertreter kommt in Israel allerdings der Wüstenuhu (Bubo ascalaphus) vor.

Die Homepage https://uhu.webcam.pixtura.de ermöglicht einen Einblick in das Nest der Uhudame Lotte in der Eifel. Über 10 Millio-

eulen:schlag

Die Tetradrachme (auch »Stater« genannt), eine Silbermünze im Wert von drei Denaren (= Tageslöhnen) und einem Gewicht von 14 – 17 Gramm war im römischen Reich weit verbreitet und wurde an mehreren Münzstätten geschlagen. Diese Prägung aus Griechenland zeigt auf dem Avers den Kopf der Göttin Athene und auf dem Revers einen Steinkauz. Petrus fand einen Stater im Maul des Fisches (Mt 17,27) und auch bei dem »Judaslohn« von dreißig »Silberstücken« (Mt 26,15) handelte es sich wahrscheinlich um diese Münzen. Obwohl das umgerechnet immerhin etwa 15.000 Euro sind, hat Judas diesen Handel bitter bereut (Mt 27,3).

nen Aufrufe zeigen, dass wir es hier mit einem kleinen Medienstar zu tun haben. Tags wie nachts sind einige hundert Zuschauer live dabei. Groß war das Entsetzen, als ein Waschbär in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 2021 die 30 Meter hohe Felswand erklomm und sich an das Nest schlich. Weil es in der Umgebung wenig Beute gibt, mussten beide Eltern auf Jagd gehen. Der Waschbär wartete, bis sie abgestrichen waren und verspeiste beide Nistlinge, die sich verzweifelt zu wehren versuchten.

Ihre überproportional großen Köpfe, die ausdrucksstarken, ernsten Gesichter und die dunklen Augen mit durchdringendem und unbeweglichem Blick waren es vermutlich, die der Eule den Ruf eingetragen haben, weise zu sein. Unzählige Bibliotheken auf der ganzen Welt führen die Eule im Logo (oft mit Brille und Doktorhut), um sich als Horte der Gelehrsamkeit zu präsentieren. Schon im antiken Griechenland wurde die Göttin Athene mit einem Steinkauz als Attribut ihrer Weisheit dargestellt. Überall in Athen standen Eulen auf Statuen und auch die Münzen trugen ihr Abbild bis hin zur heutigen griechischen 1-Euro-Münze. Das erklärt auch die Redewendung »Eulen nach Athen tragen«, mit der man eine höchst überflüssige Aktivität bezeichnet.

Auch wenn die Eulen in der allgemeinen Wahrnehmung so weise erscheinen wie Eulalia Hedwig Sophie Gräfin von Eichenhain-Uhland in dem populären Hörspiel »Die Drei vom Ast«, kann die Wissenschaft diese Einschätzung bisher nicht stützen. Im Vergleich zu anderen Vögeln liegen Eulen, was die messbare Intelligenz angeht, eher im unteren Mittelfeld.

trümmer:hausen

Der Steinkauz oder die Schleiereule sind in zertrümmerten Städten zuhause. Sie ruhen den ganzen Tag über und mögen es nicht, gestört zu werden. Deswegen sind verlassene Orte genau das, was sie suchen: »Ich bin wie … eine Eule in öden Ruinen« (Ps 102,7 Einh). Als Mensch war auch der Herr Jesus am »richtigen Platz«, als er in »Menschengestalt« (Phil 2,7) in seine Schöpfung eintrat, die ganz für den Menschen bereitet worden war. Aber seine Seele litt darunter, dass sie durch den Sündenfall zu einer »Ruine« geworden war. Angesichts der Verlorenheit der Menschen war Er »innerlich bewegt (Mt 9,36) und vergoss Tränen beim Tod eines geliebten Freundes (Jh 11,35).

Mit oreb wird ein Vogel aus der Gattung Corvus bezeichnet, in der die großen Raben und die etwas kleineren Krähen zusammengefasst sind. Das Wort leitet sich von arab (»dunkel«) ab.

Erstaunlicherweise zählen die Raben zur Familie der Singvögel, obwohl sie nicht wie die Mitglieder aller anderen Gattungen in buntester Gefiedervielfalt auftreten, sondern schwarz wie die Locken des jungen Salomo sind: »Sein Gesicht ist wie feinstes Gold, sein Haar ist rabenschwarz« (Hld 5,11 NLÜ). Außerdem können sie nicht zwitschern und singen, sondern nur krächzen. Ihr griechischer Name korax ist eine lautmalerische Form dieses rauen Rufes.

Nachdem der Kolkrabe (Corvus corax) in Israel fast ausgestorben war, breitet er sich nun wieder aus. Er ist der bekannteste Vertreter seiner Gattung. Mit einer Körperlänge von fast 70 cm und einer Flügelspannweite von bis zu 130 cm ist er größer als ein Mäusebussard und der weitaus größte

vogel:schutz

Jubilee und Munin sind zwei von insgesamt sechs Londoner Tower-Raben und vermutlich die berühmtesten Vertreter ihrer Art. Offiziell dienen sie als Soldaten ihrer Majestät und werden vom »Ravenmaster«, einem vorgesetzten Offizier aus den Reihen der Yeomen Warders (auch »Beefeater« genannt), betreut. Die Raben erfüllen dort, allein durch ihre Anwesenheit, eine unglaublich wichtige Funktion. Würden sie jemals den Tower verlassen, würde das Empire untergehen – so will es die Legende.

»Singvogel«. Verbreiteter ist der Wüstenrabe (Corvus ruficollis), der etwas kleiner, aber ansonsten kaum vom Kolkraben zu unterscheiden ist. Die Aaskrähe (Corvus corone) ist noch einmal kleiner. Während sie in Mittel- und Westeuropa als »Rabenkrähe« ganz in schwarz daherkommt, tritt sie in Osteuropa und im Orient in einer etwas helleren, grau-schwarzen Form als »Nebelkrähe« auf. Alle drei sind sich in Verhalten und Ernährungsweise sehr ähnlich. Vermutlich wurden sie früher nicht exakt unterschieden. Dass unter den unreinen Tieren »alle Arten der Raben« (3Mo 11,15; 5Mo 14,14) genannt werden, kann aber auch darauf hinweisen, dass hier mehrere ähnliche Formen zusammengefasst werden.

Der oreb ist der erste Vogel, der in der Bibel namentlich erwähnt wird: »40 Tage später öffnete Noah das Fenster, das er in die Arche eingelassen hatte, und ließ einen Raben hinaus. Der flog hin und zurück, immer wieder, bis die Erde trocken war« (1Mo 8,6.7 NeÜ). Noah lässt ihn als Kundschafter aus der Arche hinausfliegen. Der Rabe flog umher und kehrte zwar zur Arche zurück, aber nicht zu Noah in das Innere der Arche. Wahrscheinlich nutzte er das Dach der Arche als Basis und flog erst davon, als die Erde weitgehend trocken war und Noah es abnahm (1Mo 8,13).

Raben und Aaskrähen ernähren sich von toten Tieren und suchen ihre Beute in weitem Umkreis. Obwohl sie in der Lage sind, sich ein breites Nahrungsangebot zu erschließen, könnten sie ihre Jungen ohne Aas nicht großziehen. Gott sorgt dafür, dass Raubtiere einen Teil ihrer Beute zurücklassen, damit auch Aasfresser sich und ihre Brut ernähren können. Raben und Krähen sind die schwächsten unter den Aasfressern und kommen gewöhnlich erst dann zum Zug, wenn Hyänen, Schakale und Geier sich schon die Bäuche vollgeschlagen haben. Sie müssen sich daher meistens mit den Kadavern kleinerer Tiere zufriedengeben, die sie gelegentlich als Erste entdecken. Die Jungen sind »Nesthocker« und lassen sich noch sehr lange von ihren Eltern füttern. Sie sind ständig hungrig und fordern ununterbrochen und laut krächzend ihre Nahrung. Das weithin hörbare Spektakel bringt den Altvögeln schon seit alters her den Ruf ein, als »Raben-

eltern« schlecht für ihre Kinder zu sorgen. Objektiv betrachtet stimmt das gar nicht. In Kulturen, in denen man sie aufmerksamer beobachtet hat, ist der Rabe das Symbol für elterliche Fürsorge! Die Brutpaare leisten Schwerstarbeit, und auch Gott greift auf den Vergleich mit dem Raben zurück, um Seine Fürsorge darzustellen: »Wer bereitet dem Raben sein Futter, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung?« (Hi 38,41) und »Er ernährt … die jungen Raben, die nach Nahrung schreien« (Ps 147,9 NLÜ) und »Schaut euch die Raben an! Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben weder Speicher noch Scheune.« Gott ernährt sie, Er ist im besten Wortsinn ein »Rabenvater«. »Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als die Vögel!« (Lk 12,24 NeÜ). Er stellt uns diesen unreinen und verachteten Vogel vor und zeigt, wie viel mehr wir ihm bedeuten. Wenn er selbst das Schreien der jungen Raben hört, wie viel mehr hört er dann das Gebet seiner Erlösten!

schwarz:brot

»Ich nehme alles« sprach der Rabe »nicht, dass ich´s brauch, nur dass ich´s habe!« Weil Raben einen hohen Futterbedarf haben und ganz unterschiedliche Nahrung verwerten können, unter anderem auch menschliche Abfälle, galten sie schon immer als gierig, verfressen und diebisch. »Stehlen wie ein Rabe« ist eine stehende Redewendung. Dass Gott gerade diese Plünderer benutzt, um seinen Propheten in der Wildnis zu versorgen, ist daher ein besonderer Machterweis. Elia bekommt »Essen auf Raben«: »Geh fort von hier und wende dich nach Osten, und verbirg dich am Bach Krith, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn: Er ging hin und blieb am Bach Krith, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach« (1Kön 17,3–6).

pech:vogel

Da Raben und Krähen sich im Gegensatz zu Geiern nicht scheuen, auch in der Nähe menschlicher Besiedlung nach Nahrung zu suchen, machen sie sich auch häufiger als Geier über menschliche Leichna-

kohl:pech:raben:schwarzer Sein Image als Fluchbringer und Unglücksvogel wird er so schnell nicht los. Selbst in der Bibel ist er ein Symbol des verachteten Unreinen.

aus:putzer

Solange die großen Greife am Zug sind, müssen die wesentlich kleineren Krähenvögel bescheiden warten. Sie bekommen nur, was übrig bleibt.

me her. Ihre Schnäbel sind aber Allzweckwerkzeuge und nicht in der Lage, zähe Haut aufzureißen. Wenn sie an einem frischen Kadaver eintreffen, sind ihnen zunächst nur die Augen zugänglich. Und tatsächlich beobachtet man, dass sie sich zuerst daran gütlich tun, wie es der Spruchdichter oder -sammler Agur bereits beschreibt: »Wer verächtlich auf seinen Vater herabsieht und seiner Mutter den schuldigen Gehorsam verweigert, dem werden die Raben die Augen aushacken …« (Spr 30,17 GN).

Der schaurige Ruf als Galgenvögel eilt ihnen voraus und sie werden häufig in Verbindung mit okkulten Praktiken, Hexen, Zauberern und Wahrsagern dargestellt. Ihr Auftauchen wird als schlechtes Vorzeichen gewertet, weshalb man vom »Unglücksraben« spricht. Ihre schwarze Gestalt mit den metallisch glänzenden Federn und ihr kehliges Gekrächze wirken unheimlich. Zusammen mit Elstern und Eichelhähern werden sie in der Jägersprache als »Raubzeug« bezeichnet. Sie fliegen nicht besonders elegant, ihr Herumgehüpfe am Boden wirkt unbeholfen, sie können weder klettern noch schwimmen und sehen schon als Jugendliche alt aus. Zudem bewohnen sie auch noch Ruinen, wie es hier von den zerstörten Städten Edoms gesagt wird: »Raben werden darin wohnen; die Messschnur der Verwüstung wird Er darüber spannen und das Richtblei der Verödung« (Jes 34,11b SB).

Vielleicht waren die Rabenvögel den Menschen auch deshalb unheimlich, weil sie immer wieder Zeuge ihrer bemerkenswerten Intelligenz wurden. Fleisch, Fisch oder Dörrobst wurden häufig an Stangen zum Trocknen aufgehängt. Netze oder Gitter sollten sie vor Tieren schützen, aber den »diebischen Schwarzarbeitern« gelang es mit Geduld und Einfallsreichtum irgendwie doch an die Leckerbissen zu gelangen. Das Einholen eines Nahrungsbrockens, der an einem Faden herabbaumelt, gehört dabei zu ihren leichtesten Übungen. Viel erstaunlicher ist, dass sie offensichtlich sehr gut dazu in der Lage sind,

räumliche Beziehungen zwischen Gegenständen zu »verstehen«. In einem aufsehenerregenden Experiment konnte gezeigt werden, dass Krähen mehrere Elemente zu einem Werkzeug zusammenstecken können, um damit nach dem Objekt ihrer Begierde zu angeln. Nicht nur im Labor, sondern auch in freier Natur wurden sie vielfach beim kreativen Werkzeuggebrauch beobachtet.

Es gibt eine Reihe von Berichten darüber, wie Krähen Walnüsse auf die Straße legen, sie von Autos überfahren lassen und so an den Inhalt gelangen. Systematisch untersucht wurde dieses Verhalten von Forschern in Japan, die auch dokumentieren konnten, dass die Tiere die Technik voneinander abschauen und erlernen. So breitet sich diese Methode immer weiter aus.

Als eindeutiges »Intelligenzmerkmal« gelten die Fähigkeiten, sich in die Lage eines Artgenossen hineinzuversetzen, was eine Voraussetzung für arglistige Täuschungsmanöver ist, und sich selbst zu erkennen, was in Spiegelexperimenten beobachtet werden konnte. Beide Disziplinen beherrschen Rabenvögel. Außerdem ist ihr Ortsgedächtnis phänomenal. Im Sommer angelegte Nahrungsverstecke, zum Teil mitten auf großen Freiflächen, finden sie im Winter unter der Schneedecke punktgenau wieder. Kein Wunder, dass man ihnen leicht das Kartenspiel »Memory« beibringen kann und sie darin für Menschen unschlagbar sind.

schwarz:angler Rabenvögel, wie diese Geradschnabelkrähe (Corvus moneduloides), sind in der Lage, komplexe Aufgaben zu lösen, um an ihr Futter zu gelangen.

nach:lese

Solange die Saatkrähen (Corvus frugilegus) sich an den liegengebliebenen Körnern abgeernteter Felder gütlich tun, stören sie niemanden. Da sie aber genauso gerne die frisch ausgebrachte Einsaat wegpicken mindern sie den Ertrag und gelten als Schädlinge.