1 Polykarp von Smyrna (70

–156)

Jesus vertrauen, auch in Verfolgung

Die Christen der ersten Generation sind aus der Bibel hinlänglich bekannt: Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus und noch viele andere mehr. Die verantwortlichen Gläubigen der zweiten und dritten Generation hingegen sind weit weniger in Erinnerung geblieben. Doch selbstverständlich hatten auch die Apostel Schüler und Nachfolger, die an ihrer Stelle die Leitung der jungen Christengemeinde übernahmen. Zumeist waren das Männer und Frauen, die Gott und sein Wort liebten, die sich diakonisch engagierten und offensiv für ihren Glauben warben. Sie stammten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten und waren bereit, notfalls Verfolgung und Tod zu ertragen, weil man den Christen allgemein feindlich gegenüberstand.

Ein Mann, der in Erinnerung bleibt

In seinem Brief an Florinus vom Ende des 2. Jahrhunderts erinnert sich der in Smyrna geborene Kirchenvater Irenäus (135–202) an seine prägenden Begegnungen mit Bischof Polykarp: „Ich kann dir noch den Ort angeben, wo der selige Polykarp saß, wenn er sprach, auch die Plätze, wo er aus und ein ging, auch seine Lebensweise, seine körperliche Gestalt, sein Reden vor dem Volk, die Berichte über seinen Kontakt mit Johannes und den anderen Personen, welche den Herrn noch gesehen haben. […] Alles, was

Polykarp von Smyrna

Polykarp von den Augenzeugen dieser Ereignisse erfahren hatte, gab er ganz im Einklang mit der Schrift weiter. Seine Worte habe ich durch die Gnade Gottes damals mit Eifer aufgenommen; nicht auf Papier, sondern in meinem Herzen habe ich sie eingetragen. Ich erinnere mich noch immer sehr genau daran.“

Polykarp war für den Kirchenvater ganz offensichtlich ein glaubwürdiges Verbindungsglied zwischen den Jüngern Jesu und seiner eigenen Zeit. In seinem Buch Gegen die Häresien stellt Irenäus Polykarp als wichtigen Schüler der Jünger Jesu vor: „Polykarp wurde nicht nur von den Aposteln unterrichtet und pflegte nicht nur Kontakt mit vielen, die noch den Herrn gesehen hatten, sondern wurde sogar von den Aposteln in Asien als Bischof der Gemeinde in Smyrna eingesetzt. Ich selbst habe ihn in meiner Jugend gesehen. Er hatte nämlich ein sehr langes Leben […] Er lehrte immer nur die Lehre der Apostel und die Überlieferung der Kirche, die allein wahr sind, […] was bis in die Gegenwart auch zahlreiche Christen bezeugen können, die ihn noch kannten.“

Der Bischof von Smyrna Geboren wurde Polykarp (griechisch: der Fruchtbare) um das Jahr 70. Von seiner Kindheit und Jugend ist nur relativ wenig bekannt. Doch schon sehr früh schloss er sich den Christen an. Bereits in seiner Jugend lernte er verschiedene Apostel persönlich kennen. In den 90er-Jahren des ersten Jahrhunderts arbeitete er in Ephesus mit Johannes, dem letzten damals noch lebenden Jünger Jesu, zusammen. Von ihm wurde Polykarp um 100 zum Bischof von Smyrna ernannt.

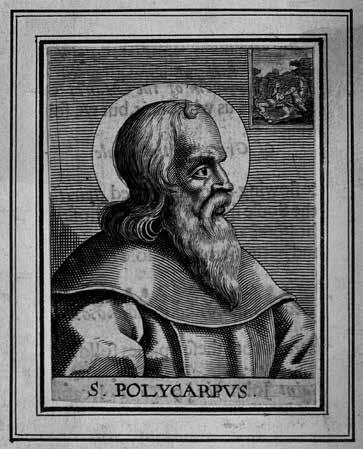

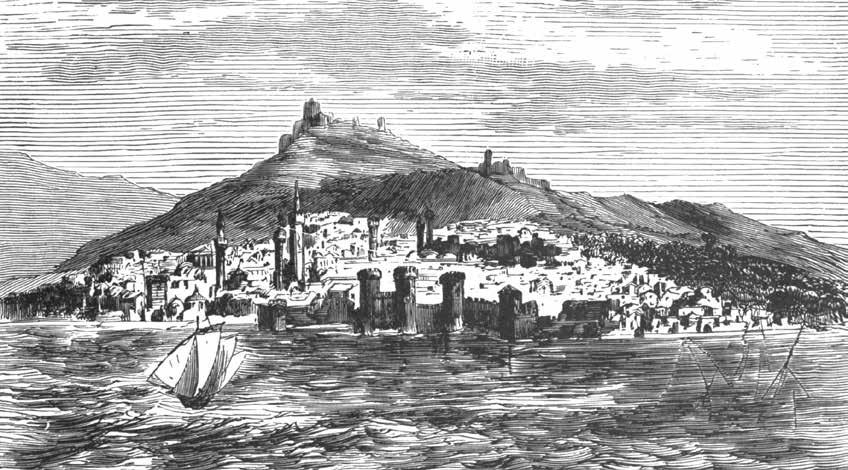

Smyrna

Bereits im 9. Jahrhundert v. Chr. siedelten Griechen an der kleinasiatischen Küste und gründeten das antike Smyrna (griechisch: Myrrhe; heute heißt die inzwischen türkische Stadt Izmir). Nach mehreren Herrschaftswechseln verbündete sich der Stadtstaat 189 v. Chr. mit den Römern, die Smyrna 43 v. Chr. ganz in ihr Reich integrierten.

In der 60 Kilometer nördlich von Ephesus gelegenen Stadt entstand schon zu neutestamentlicher Zeit eine erste christliche Gemeinde. Es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass Paulus den wichtigen Handelsplatz während seiner Missionsreisen besuchte. In der vom Apostel Johannes verfassten Offenbarung wird Smyrna als eine der sieben Gemeinden genannt, an die Gott ein mahnendes Sendschreiben formuliert (Offb 1,11; 2,8ff.). Darin wird die Gemeinde als außerordentlich reich bezeichnet. Sie sollte sich vor judaisierenden Irrlehrern schützen, die versuchen würden, die Christen zu verführen. Für die von Gott angekündigte Zeit schwerer Verfolgung wird der Gemeinde Mut zugesprochen. Als Polykarp im Jahr 100 n. Chr. Bischof von Smyrna wurde, hatte die durch die römische Kultur geprägte Stadt rund 100 000 Einwohner; eine für die damalige Zeit beträchtliche Bevölkerung.

Nach zahlreichen Eroberungen und Rückeroberungen fiel Smyrna 1390 an die Muslime unter Sultan Bayezid I. und wurde wenig später in das Osmanische Reich integriert. Bis zu ihrer systematischen Vertreibung 1922 bekannten sich trotzdem mehr als die Hälfte der Bewohner Smyrnas/Izmirs zum christlichen Glauben.

Ein angesehener Gemeindeleiter

Tod des Ignatius von Antiochien

Im Jahr 116 begegnete Polykarp Ignatius, dem Bischof von Antiochien (35–117), der als staatlicher Gefangener nach Rom gebracht wurde, wo er ein Jahr später als Märtyrer starb. 55 Jahre lang trug Polykarp die Verantwortung für die Gemeinde von Smyrna. In ganz Kleinasien schätzte man ihn als Lehrer und Seelsorger. Seine Glaubwürdigkeit beruhte teilweise auch auf der bereits erwähnten Tatsache, dass er einige der Jünger Jesu noch persönlich gekannt hatte und von Johannes in sein Amt eingeführt worden war. Häufig konsultierte man ihn in theologischen und persönlichen Streitfragen.

Einige der von Polykarp über seine Zeit bei dem Jünger Johannes erzählten Ereignisse sind bis in die Gegenwart überliefert worden. So sei es eines Tages zu einem ungeplanten Zusammentreffen zwischen dem alten Johannes und dem gnostischen Irrlehrer Kerinth gekommen: „Als Johannes, der Jünger Jesu, einmal in Ephesus ein Badehaus besuchen wollte und bemerkte, dass Kerinth schon darin war, verließ dieser den Ort umgehend mit den Worten: ‚Lasst uns fliehen! Denn es ist zu befürchten, dass die Badeanstalt einstürzt, weil Kerinth, der Feind der Wahrheit, sich darin befindet.‘“ In Erinnerung an das Vorbild seines Lehrers Johannes mied auch Polykarp nutzlose Diskussionen mit eigenwilligen Sektierern. Bei einer Begegnung mit dem damals einflussreichen Irrlehrer Marcion wurde Polykarp von diesem aufgefordert: „Nimm uns endlich zur Kenntnis!“ Polykarp antwortete darauf wenig schmeichelhaft: „Den Erstgeborenen des Satans kenn ich bereits.“

Brief an die Philipper In einigen Briefen, die später weite Verbreitung fanden, ermutigt und ermahnt Polykarp die Gemeinden seiner Region. Von diesen Schreiben hat sich bis heute nur sein Brief an die Philipper erhalten. In seinen Formulierungen lehnt sich Polykarp eng an die Briefe des Neuen Testaments an. Das Schreiben umfasst 14 kürzere Kapitel.

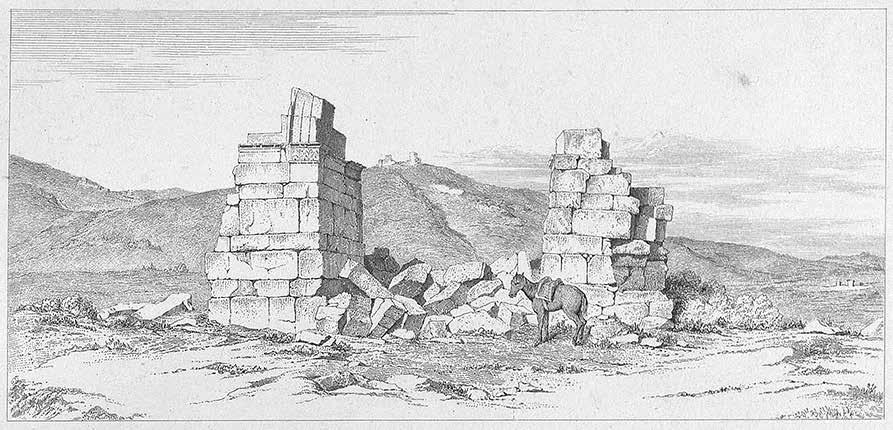

Überreste des antiken Philippi

Zuerst lobt er die Christen von Philippi, weil sie an der ursprünglichen Lehre der Apostel festhalten und weil sie ein vorbildliches Leben führen. Insbesondere kümmern sie sich um die verfolgten und die gefangenen Christen. „[Ich freue mich], weil die Wurzel eures Glaubens gefestigt ist, der seit ursprünglichen Zeiten verkündet wird, bis heute fortlebt und Früchte bringt für unseren Herrn Jesus Christus, der es auf sich nahm, für unsere Sünden bis in den Tod zu gehen, den Gott auferweckt hat.“ Die Gemeindeglieder sollten darauf achten, nicht blind den gesellschaftlichen Moden zu folgen. Stattdessen sollten sie sich am Vorbild Jesu Christi orientieren. Immer wieder nimmt Polykarp in seinem Brief Gedanken des Neuen Testaments wörtlich oder indirekt auf. „Der aber, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten erweckt hat, wird auch

uns auferwecken, wenn wir seinen Willen tun und in seinen Geboten wandeln und lieben, was er geliebt hat; wenn wir uns fernhalten von jeder Ungerechtigkeit, von Habsucht, Geldgier, übler Rede, falschem Zeugnis; wenn wir Böses nicht mit Bösem vergelten oder Schmähung nicht mit Schmähung […].“

In Hinsicht auf Autorität und Inspiration unterscheidet Polykarp deutlich zwischen seinen eigenen Gedanken und den Schriften der Apostel: „Denn weder ich noch sonst einer meinesgleichen kann der Weisheit des seligen und berühmten Paulus gleichkommen, der persönlich unter euch weilte und die damals lebenden Christen genau und untrüglich unterrichtete im Worte der Wahrheit.“ Die Autoren des Neuen Testamentes waren für Polykarp unmittelbar von Gott inspiriert. Ihre Aussagen sind wahrhaftige „Worte Gottes“. In seinen eigenen Ausführungen orientierte sich Polykarp an ihnen und zitierte die Schriften der Apostel zur Untermauerung einer Aussage.

Auch damals schon strebten, wenig überraschend, zahlreiche Christen zu materiellem Wohlstand. „Der Anfang aller Übel ist die Geldgier. Wir wissen doch alle, dass wir nichts mitgebracht haben in diese Welt noch etwas mit hinausnehmen werden.“ Immer wieder verwies Polykarp dann in diesem Zusammenhang auf das ewige Leben und auf das Leiden armer Christen.

Die Männer werden von Polykarp in seinem Brief ermahnt, ihre Ehefrauen im Glauben zu unterrichten und sie daran zu erinnern, ihre Kinder gut zu erziehen sowie gottesfürchtig zu leben. Alle sollen sich im Reden und Leben an ihrem Herrn Jesus Christus orientieren: „Folgt dem Beispiel des Herrn. Bleibt fest und unveränderlich im Glauben, […] in gegenseitiger Liebe, in Wahrheit geeint! Dienet einander mit der Sanftmut des Herrn. Verachtet niemanden!“

Diakone sollen „untadelig leben […], als Diener Gottes und Christi, nicht als Diener der Menschen; auch nicht als Verleumder, nicht doppelzüngig, nicht geldgierig, enthaltsam in allen Dingen, wohlwollend, besorgt, wandelnd nach der Wahrheit des Herrn […]“. Dann warnt Polykarp die jungen Männer vor den „Begierden der Welt“. Unter anderem erwähnt er in diesem Zusammenhang die Gefahren praktizierter Homosexualität und die Prostitution.

Polykarp macht die Gemeinde außerdem auf rhetorisch gut argumentierende Prediger aufmerksam, „die heuchlerisch den Namen des Herrn tragen und auf diese Weise unbedachtsame Menschen verführen“. Falsche, sich fromm gebende Personen drängten damals offensichtlich in einflussreiche Leitungspositionen und versuchten, die Gemeinde mit ihren philosophischen Überlegungen zu beeindrucken.

Polykarp warnt in diesem Zusammenhang auch vor denen, die die Menschlichkeit Jesu leugnen oder die Vergebung durch seinen Tod am Kreuz. Viele selbsternannte Lehrer versuchten damals offensichtlich, die Gemeinde in Philippi zu verführen. Doch Polykarp ermutigt die Gläubigen, bei der zuverlässigen Lehre Jesu zu bleiben, wie sie durch die Apostel überliefert wurde. „Deshalb wollen wir das leere Gerede der großen Menge und die falschen Behauptungen getrost beiseitelassen und uns der von Anfang an überlieferten Lehre zuwenden.“

Vehement spricht sich Polykarp gegen Versuche aus, Sünde generell zu leugnen oder durch eigene Leistungen Vergebung erhalten zu wollen. Die echte Gemeinde vertraut allein auf „Jesus Christus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz getragen, der keine Sünde getan und in dessen Mund kein Betrug gefunden wurde. Unseretwegen hat er alles auf sich genommen, damit wir in ihm das ewige Leben haben.“

Gläubige sollen sich nicht durch äußeren Schein und große Worte beeindrucken lassen, sondern Verantwortliche auswählen, die den biblischen Kriterien der Ältestenschaft (Presbyter) entsprechen. Älteste „sollen wohlwollend sein und barmherzig gegen alle. Sie sollen die Verirrten zurückführen, alle Kranken besuchen, voll Sorge sein für die Witwen, die Waisen und die Armen; […]. Sie sollen frei sein von jedem Zorn, von Parteilichkeit, von ungerechtem Urteil. Jede Geldgier soll ihnen fremd sein. Sie sollen nicht leichtgläubig sein und nicht zu streng im Urteil gegen Sünder, weil sie wissen, dass wir alle an unserer Schuld zu tragen haben.“ Besonders spricht Polykarp den Fall des Ältesten Valens an, der einerseits zwar fromm geredet, andererseits aber nicht so gelebt hat. Unter anderem sei er der Habgier zum Opfer gefallen. Als Vorbilder erinnert Polykarp an die Märtyrer, die selbst angesichts grausamer Verfolgung treu und geduldig an ihrem Glauben festgehalten haben. Ganz im Einklang mit der Predigt Jesu fordert er dazu auf, die Verfolger nicht etwa zu beschimpfen und zu bekämpfen, sondern mit guter Absicht für sie zu beten: „Betet auch für die Könige und alle Machthaber und Fürsten und für die, die euch verfolgen und hassen und auch für die Feinde des Kreuzes.“

Polykarp

Streit um Ostern

Nachdem man sich nicht über den „richtigen“ Ostertermin einigen konnte, reiste Polykarp 155 als Vertreter der kleinasiatischen Christen in die Hauptstadt, um sich dort mit Aniket (92–166), dem Bischof von Rom, zu besprechen. In Kleinasien verwies man auf die Anweisungen des Apostels Johannes und feierte Ostern nach dem jüdischen Kalender am 14. Nisan, unabhängig vom jeweiligen Wochentag. Im westlichen Teil des Römischen Reiches hingegen wollte man sich so weit wie möglich von allen jüdischen Bräuchen distanzieren und bestimmte deshalb den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond als Termin der Auferstehungsfeier Jesu Christi. Trotz intensiver Diskussionen konnten sich die Kontrahenten damals nicht einigen, sodass vorerst jeder bei seiner eigenen Regelung blieb. 40 Jahre später griff Viktor von Rom die Differenzen um den korrekten Ostertermin erneut auf; abermals ohne eine allgemein akzeptierte Regelung. Erst auf dem Konzil von Nicäa (325) wurde offiziell die westliche Berechnung zum verpflichtenden Standard erklärt.

Christenverfolgung in Smyrna

Bei seiner Rückkehr nach Smyrna fand Polykarp seine Stadt in Aufruhr (155). Während der Herrschaft des Kaisers Antoninus Pius (86–161) kam es zu schweren, zumeist allerdings nur regionalen Christenverfolgungen. In breiter Öffentlichkeit wurde den Gläubigen unter anderem vorgeworfen, sie würden Inzest betreiben und kleine Kinder töten, um sie anschließend zu verzehren. Durch ihren Abfall von den etablierten Göttern trügen sie die Verantwortung für zahlreiche Naturkatastrophen usw. Schließlich kam es zu ersten ungeordneten Übergriffen gegen die Christen von Smyrna. Dann brach eine regelrechte Christenverfolgung los, die auch von staatlichen Stellen gedeckt wurde.1

„Die Gläubigen wurden dermaßen mit Geißeln zerfleischt, dass man bis auf die Adern und Blutgefäße und sogar in ihrem Innern den Bau ihres Körpers sehen konnte. Doch sie ertrugen diese Qualen geduldig. Selbst die Zuschauer wurden dabei von Mitleid ergriffen und weinten.“

Sogar angesichts des irdischen Flammentodes stand vielen Christen das Feuer der Hölle abschreckend vor Augen. Lieber wollten sie jetzt für ihren Glauben sterben, als ihr Leben durch die Verleugnung Jesu Christi kurzzeitig zu verlängern, um dann möglicherweise ewig von Gott getrennt zu sein (vgl. Mt 10,33).

1 In den Märtyrerakten und in der Kirchengeschichte des Eusebius von Cäsarea (260-339) finden sich Aufzeichnungen über die Ereignisse, die zum Tod Polykarps führten.

Christen werden gefangen genommen

Manche Christen, die ihren Glauben trotz Drohungen nicht aufgeben wollten, wurden über scharfkantige Muscheln gewälzt. Andere sollten mit bloßen Händen gegen wilde Tiere kämpfen. Noch bis kurz vor dem Tod lockte die verführerische Option, Jesus zu verleugnen. Selbst wer noch im letzten Moment seinem Glauben absagte und den römischen Göttern opferte, der wurde begnadigt. Dass kaum einer der Christen während ihrer Folterungen schrie oder stöhnte, wurde auf den übernatürlichen Beistand Gottes zurückgeführt. Viele der Zuschauer konnten sich das nicht erklären und waren fasziniert von der übermenschlichen Standhaftigkeit dieser Christen.

Ein gläubiger Phrygier namens Quintus geriet angesichts der geifernden Bestien dermaßen in Panik, dass er angstvoll seinem Glauben absagte. Auch einige andere Christen, die sich zur Gemeinde von Smyrna zählten, hielten den Drohungen nicht stand. Die meisten jedoch ließen sich nicht einschüchtern und waren eher bereit zu sterben, als ihren Glauben an Jesus Christus zu verleugnen.

Ein alter Christ namens Germanicus ermutigte die verunsicherten Gläubigen durch seine Ruhe und Standhaftigkeit. „Als ihn der Statthalter überreden wollte und sagte, er habe Mitleid mit seinem Alter, reizte er das Tier vorsätzlich gegen sich, damit er umso schneller von diesem gottlosen und ungerechten Leben befreit würde.“ Von den Tieren zerfetzt starb er innerhalb weniger Minuten. Noch zehn weitere Christen wurden daraufhin in Smyrna grausam getötet.

Manche der Zuschauer waren beeindruckt, andere verunsichert. Einige fühlten sich provoziert, weil die Christen nicht vor Furcht zitterten und endlich ihrem Glauben abschworen. Man empfand die Christen als Feinde der althergebrachten Tradition. Diese Leute wollten an Polykarp, dem stadtbekannten Leiter der Gemeinde, ein Exempel statuieren. Lautstark forderte der Mob: „Weg mit den Gottlosen! Man suche den Polykarp!“

Polykarps Gefangennahme

Polykarp, den man über die Suche nach ihm informiert hatte, meinte darin den Willen Gottes zu erkennen. Erst wollte er sich sofort stellen. Dann überredeten ihn seine Glaubensgeschwister, doch noch zu fliehen, weil er lebendig der Gemeinde mehr nutzen könne als tot. Man versteckte Polykarp auf einem Landgut außerhalb der Stadt. Mit einigen Begleitern betete er Tag und Nacht für die in Smyrna auf ihren Prozess wartenden Christen. Drei Tage, bevor er schließlich aufgespürt und gefangen genommen wurde, sah Polykarp im Traum sein Kopfkissen in Flammen aufgehen. Das deutete er als Ankündigung Gottes und teilte seinen Begleitern mit: „Ich muss lebendig verbrannt werden.“ Aus seiner Sicht gewährte Gott ihm eine Zeit der inneren Vorbereitung für die kommenden Herausforderungen. In den nächsten Tagen zog die Gruppe der Christen in ein anderes Haus, um nicht so leicht entdeckt werden zu können.

Inzwischen hatte man zwei Sklaven aus dem Umfeld des Polykarp gefangen genommen und gefoltert. Schlussendlich verrieten einer von ihnen dem Irenarch (Friedensrichter) Herodes den Aufenthaltsort des Bischofs. Mit dem jungen, unglücklichen Sklaven und einer Abteilung der Reiterei zog man am nächsten Tag, einem Freitag, los, um Polykarp zu verhaften. „Sie kamen zu später Stunde an und fanden ihn im oberen Stockwerk eines kleinen Hauses. Von dort hätte er weitgehend problemlos an eine andere Stelle fliehen können, aber er wollte es nicht und sagte: ‚Der Wille Gottes geschehe!‘“

Polykarp kam aus seinem Zimmer herunter, um freundlich mit den Soldaten zu reden. Diese waren erstaunt über sein hohes Alter und beeindruckt von der inneren Ruhe, mit der er ihnen begegnete. Einige scheuten sich, einen so schwachen Greis festzunehmen. Schließlich verhandelte er mit dem Anführer der Gruppe. Polykarp ließ den Bewaffneten eine reichhaltige Mahlzeit vorsetzen und erbat für sich eine letzte Stunde, die er im Gebet verbringen wollte. In der Gemeinschaft mit Gott bat er um übernatürliche Festigkeit für die Mitglieder seiner Gemeinde, die währenddessen für ihren Glauben im Gefängnis saßen,

und er bat Gott um Kraft für das Martyrium, das ihm nun unzweifelhaft bevorstehen würde.

Schlussendlich setzte man Polykarp auf einen Esel und begab sich zurück zur Stadt. Der inzwischen benachrichtigte Irenarch Herodes und dessen Vater Niketes kamen der Truppe mit einem Wagen entgegen. Die beiden luden Polykarp freundlich ein, mit ihnen in der bequemen Kutsche zu fahren. Die Beamten wollten es dem alten Bischof so leicht wie möglich machen. Außerdem befürchteten sie, die Bevölkerung könne mit dem ehrwürdigen alten Mann womöglich Mitleid bekommen, sodass sie in der Öffentlichkeit als herzlose Folterknechte dastehen könnten. Deshalb versuchten sie ihn auch mit schmeichelnden Worten zur Aufgabe seines Glaubens zu überreden: „Was ist denn so schlimm daran, ‚Kyrios Caesar‘ [‚Caesar ist Herr/Gott‘] zu sagen, zu opfern und sich dadurch das Leben zu retten?“2 Erst schwieg Polykarp, dann antwortete er: „Ich bin nicht dazu bereit, das zu tun, was ihr mir ratet.“ Der Irenarch ärgerte sich fürchterlich darüber, dass Polykarp sein Entgegenkommen so deutlich ablehnte. Er begann ihn zu beschimpfen und stieß ihn bei ihrer Ankunft in Smyrna so heftig aus der Kutsche, dass der Bischof sich dabei das Schienbein brach.

Prozess vor der Menschenmenge

Als er vor die blutlüsterne Menge und den Prokonsul Statius Quadratus zur Arena geführt wurde, meinte Polykarp eine Stimme vom Himmel zu hören, die ihm zusprach: „Nur Mut, Polykarp, sei ein Mann Gottes!“ Zuerst verstand man auf dem Platz wegen des Grölens der Menge kein Wort. Als sich der Lärm etwas gelegt hatte, wandte sich der Statthalter an den Gefangenen. Auch er versuchte, Polykarp mit logischen Gründen zu überreden, den Kaiser als Gott zu verehren. Seinen persönlichen Glauben könne er dabei durchaus behalten, wurde ihm nahegelegt. Es gehe lediglich um einen Akt staatlicher Loyalität. „Nimm Rücksicht auf dein hohes Alter!“, versuchte ihn der Richter umzustimmen. Schließlich forderte er ungeduldig: „Schwöre beim Glück des Kaisers. Ändere

2 Den griechischen Titel Kyrios (Herr, Herrscher) verwendeten die ersten Christen exklusiv für Gott und für Jesus Christus. Mit dieser Bezeichnung wurden in ihrem historischen Umfeld häufig auch Götter und eben der Kaiser angesprochen, den man als gottgleich betrachtete. Die Christen waren durchaus bereit, dem Staat gehorsam zu sein. Sie weigerten sich aber, den Kaiser mit dem Titel Kyrios zu verehren und ihn damit auf eine Stufe mit Gott zu stellen. Aus ihrer Sicht war so etwas streng verbotene Abgötterei. Das an dieser Stelle geforderte Opfer bestand zumeist in einem kleinen Stück Weihrauch, das man vor dem Bild des Kaisers in eine Schale mit glühenden Kohlen warf. Damit erkannte man ihn auch in der Praxis als Gott an.