zur Welt der Bibel

SCM R.Brockhaus, Witten

Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg

Elberfelder Bibel mit Erklärungen und Fotos zur Welt der Bibel

8. Gesamtauflage 2021 (Textstand 32)

Die Arbeit an der Elberfelder Bibel wird von einer ständigen Kommission begleitet, die Verbesserungen vornimmt. Das Ergebnis wird jeweils als nummerierte Textstandsangabe im Impressum nachgewiesen.

© 1985/1991/2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen

Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen

Internet: www.scm-brockhaus.de; E-Mail: info@scm-brockhaus.de

Umschlaggestaltung: Stephan Schulze, Stuttgart

Titelbilder: Spancer Davis / unsplash.com; Claudiovidri / shutterstock.com; Mick Harper / shutterstock.com; gemeinfrei / Wikimedia Commons. Satz: τ-leχιs, Heidelberg

Druck: C.H. Beck, Nördlingen Gedruckt in Deutschland

Standardausgabe

SCM R.Brockhaus, Witten

ISBN 978-3-417-25792-2

ISBN 978-3-41725793-9

Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg Standardausgabe

ISBN 978-3-86353-274-1

978-3-86353-275-8

Biblische Landschaften aus »himmlischer« Perspektive

Mittelmeer

Israel

Golf von Suez Sinai

Golf von Eilat

Der biblische Bericht von Abraham, dem Stammvater Israels, beginnt während seiner Zeit in Ur in Chaldäa (1Mo 11,27ff), das zu den bedeutendsten Städten Mesopotamiens gehörte (Südbabylon; heute: Irak). Die Bewohner von Ur besaßen schon fünf Jahrhunderte vor Abraham eine hoch entwickelte Kultur. Die Lyra mit dem goldenen Stierkopf ist eine detailgetreue Nachbildung aus den Königsgräbern von Ur. Das Zupfinstrument (Leier) wurde zur musikalischen Unterhaltung benutzt.

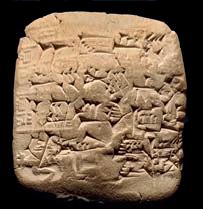

Auf Tontafeln wurden in Keilschrift Verträge und Abrechnungen festgehalten. Die abgebildete Keilschrifttafel aus Ur ist ein »Lieferschein« für eine Ladung Schilfrohrbündel. Die Anfänge der Geschichte Israels sind also in einem hochzivilisierten Zeitalter zu suchen. Das Opfer, das Gott von Abraham verlangt, ist groß: »Geh aus deinem Land […] aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde!« (1Mo 12,1). Abraham verließ die weltoffene Stadt mit all ihren Annehmlichkeiten, um das unbequeme Leben eines Halbnomaden zu führen: »[…] und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen« (1Mo 12,5).

Begraben wurde Abraham in Hebron (1Mo25,8-10) in der Höhle Machpela (»Doppelhöhle« oder »Höhle der Doppelgräber«). Unter Herodes dem Großen wurde die Höhle der Patriarchen mit einem Bau umschlossen, der den Umfassungsmauern des Tempelberges in Jerusalem genau glich.

Seit 2006 wird der Tall el-Hammam, 12 km nordöstlich vom Toten Meer (Jordanien) ausgegraben. Im Bild unten: Überreste der Stadt (34ha) bestehend aus Unterstadt (rot) und Oberstadt (1km langer Hügel). Um 1700 v. Chr. wurde die Gegend abrupt zerstört. Für die folgenden 600 Jahre lässt sich keine Besiedlung nachweisen. Manche Archäologen identifizieren diese Stätte mit Sodom, das in der »fruchtbaren Jordanebene« gelegen hat (1Mo 13,12-13). Ein großes Stadttor wurde freigelegt (gelbe Kreise). Als die Engel nach Sodom kamen, saß »Lot im Tor« mit den Ältesten der Stadt (1Mo19,1). Als Gericht ließ der Herr »Schwefel und Feuer regnen […] aus dem Himmel« (1Mo 19,24). Funde von Keramik, die auf einer Seite zu Glas geschmolzen war (Trinitit; kleines Bild), deuten auf sehr hohe Temperaturen von mehreren tausend Grad für Bruchteile von Sekunden hin, andere Hinweise auf eine gewaltige Druckwelle. Man vermutet, dass ein Meteorit über der Erde in der Luft explodiert und verglüht ist (ähnlich wie 1908 in Tunguska, Sibirien). Die Folge war eine glühend heiße Druckwelle, die u.a. eine überhitzte, hoch konzentrierte Salzlake mit viel Schwefel aus dem Toten Meer über das Gebiet ergossen habe, das dann für über ein halbes Jahrtausend eine Einöde war.

Zur Zeit des Exodus wurde die Gegend Abel-Schittim (»Einöde der Akazien«) genannt (4Mo 33,49). Hier lagerten die Israeliten vor der Einnahme des versprochenen Landes. Jericho liegt 20 km Luftlinie entfernt in westlicher Richtung.

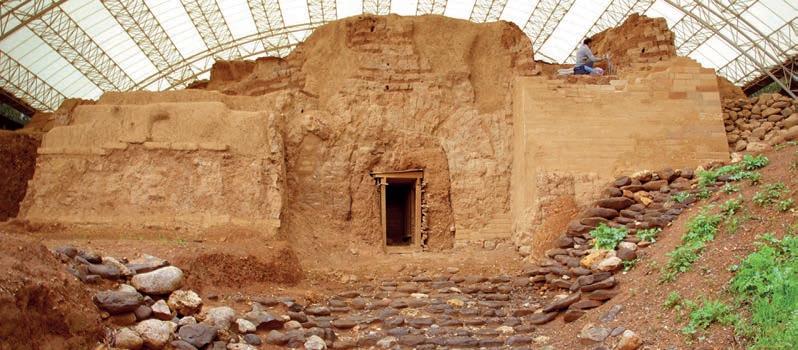

1979 entdeckten israelische Archäologen ein kanaanäisches Stadttor aus der Zeit der Patriarchen im Tel Dan, im Norden von Israel. Das Tor stammt aus dem 18. Jh. v.Chr. und ist aus getrockneten Lehmziegeln errichtet worden. Der Torbogen hat eine Spanne von 2,4 m, die gesamte Toranlage eine Breite von 15,5 m – eine architektonische Meisterleistung (Modell; kleines Bild). In 1. Mose 14,12ff wird berichtet, wie Abraham seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft befreite und seine Entführer bis nach Dan verfolgte. Der kanaanäische Name der Stadt war damals Lajisch, wurde aber später nach dem Stamm Dan umbenannt (Ri 18,29).

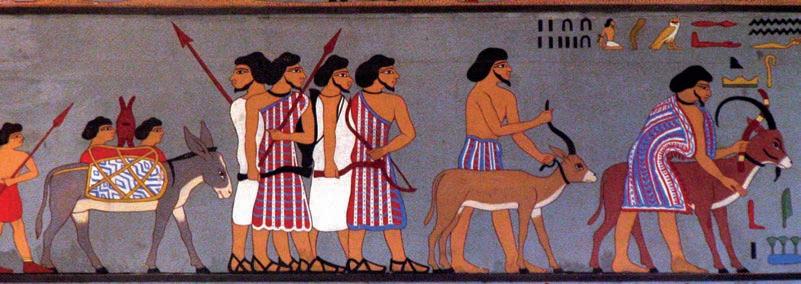

Wie sahen die Patriarchen aus? Die Malerei in einer Grabkammer in Beni Hasan (Mittelägypten, um 1900 v. Chr.) zeigt eine Gruppe von Semiten, die nach Ägypten kommt, um mit Schminke zu handeln. Die Nomadensippe ist mitsamt Gepäck und Waffen unterwegs. Die Kleider bestehen aus zusammengenähten farbigen Stoffstreifen. Möglicherweise sah so auch der »bunte Leibrock« des Josef aus (1Mo 37,3.24.31f).

Der Pharao setze Josef nach dessen Traumdeutung über die fetten und mageren Jahre zum Großwesir über Ägypten ein: »Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand, und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm her: Achtung! So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten« (1Mo 41,42f).

Der ägyptische Hintergrund dieser Ehrung wird u.a. illustriert durch ein Relief aus dem Grab von General Haremhab in Sakkara. Haremhab (der spätere Pharao) wurde um 1350 v. Chr. von Amenophis IV. nach einem militärischen Sieg zum Vizekönig ernannt. Der General wird mit feinstem Leinen bekleidet und bekommt Goldketten umgehängt. Die Prinzen des Pharaos reichen auf Tabletts weitere Goldcolliers. Freudig streckt der neue Vizekönig seine Arme in die Höhe.

Für die hohe Stellung des Josef als »Vizekönig« spricht zudem der Umstand, dass ihn der Pharao auf seinem »zweiten Wagen« fahren ließ, denn das durfte nur der höchste Beamte des ägyptischen Reiches. Das Foto aus dem Museum in Kairo zeigt einen der königlichen Prunkwagen aus dem Grabschatz Tut-enchAmuns (1334–1325 v.Chr.). Der königliche Zeremoniewagen wurde mit auserlesenen Pferden bespannt.

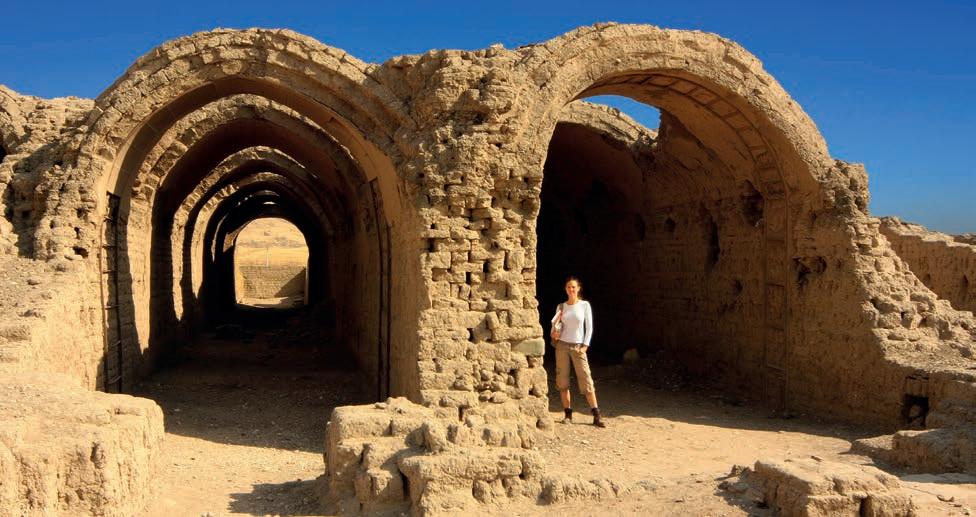

Getreidesilos im Totentempel von Ramses II. in Theben-West (13. Jh. v.Chr.). Sie sind aus Lehmziegeln errichtet und wurden als Vorratsmagazine verwendet (1Mo41,49ff). So wird man sich auch die Bauten der Vorratsstädte Pitom und Ramses vorstellen müssen, die die Hebräer errichten mussten, denn nach Josefs Tod wurden die Israeliten von einem neuen Pharao versklavt. »Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld« (2Mo 1,13f).

Als Mose die Freilassung seines Volkes verlangte, verschärfte der Pharao die Bedingungen bei der Ziegelherstellung und befahl: »Ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern! Sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln! Aber ihr sollt ihnen die〈selbe〉 Anzahl Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben; ihr sollt nichts daran kürzen!« (2Mo 5,7f). Die Produktionsmenge an Ziegeln durfte nicht sinken. Das Los der Sklaverei wurde so noch unerträglicher!

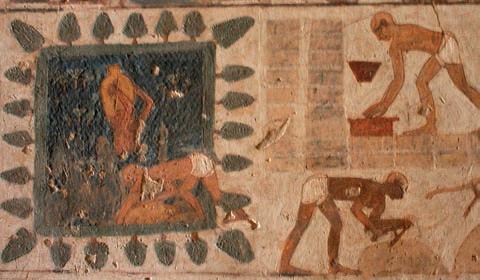

Im Grab von Rechmire, dem Wesir Thutmosis’ III. (Theben-West / 15. Jh. v.Chr.), ist detailreich die Herstellung von Ziegeln durch Sklaven dargestellt. Aus einem Teich wird Wasser geschöpft, die Erde angefeuchtet und mit Hacken zu einem lehmigen Brei verarbeitet. Dann mischt man Strohhäcksel dazu. Die Lehmmasse wird in Holzkästen geformt. Die angetrockneten Ziegel nimmt man aus den Holzformen und lässt sie in der Sonne völlig trocknen und hart werden. Das kleine Bild oben zeigt Lehmziegel, an denen das beigemischte Stroh noch heute deutlich sichtbar ist. Nach ägyptischen Texten soll die Tagesleistung eines Sklaven bei 50 Ziegeln gelegen haben.

Benutzerhinweise zur Elberfelder Bibel mit Erklärungen

Die Elberfelder Bibel mit Erklärungstext bietet dem Leser über den Text der Heiligen Schrift hinaus weiterführende Kommentare. Absatz für Absatz werden die wichtigsten Inhalte der Bibeltexte erläutert, unklare Begriffe erklärt und geistliche Brückenschläge in die Lebenswelt der Leser geboten. Die Kommentare erscheinen unterhalb der jeweiligen zu erklärenden Bibelabschnitte (blau dargestellt). Dabei sind die aus dem Bibeltext aufgegriffenen Zitate jeweils kursiv gekennzeichnet.

Es gibt eine Vielzahl von Begriffen, die sich über weite Bereiche der Bibel wiederholen und bei denen es Verlag und Redaktion sinnvoll erschien, sie an einer Stelle zu bündeln. Solche sehr häufigen Begriffe werden in einem lexikalischen Anhang ausführlicher erläutert. Diese Begriffe sind im Text der Erklärungen mit einem voranstehenden Pfeil (Õ) gekennzeichnet.

Zusätzlich zu diesen Erklärungen wurde jedem biblischen Buch eine Einleitung vorangestellt, in

der die wichtigsten Fragen zu Entstehung, Hintergrund und Kernthemen des jeweiligen Buches erläutert werden. Eine Gliederung des Buches schließt sich der Einleitung an. Die Elberfelder Bibel zeichnet sich zudem durch eine hohe Anzahl an Verweisstellen aus, die in der Mittelspalte jeder Seite zu finden sind.

Die 88 Bildtafeln mit den Abbildungen der bedeutendsten archäologischen Fundstücke unterbrechen aus drucktechnischen Gründen den Bibeltext in regelmäßigen Abständen. Die Fotos und erläuternden Fachkommentare dienen zur Illustration der antiken biblischen Lebenswelt und stellen die Funde in den Kontext der biblischen Berichte. Die Bildtafeln laden zu einer faszinierenden Entdeckungsreise ein, auch wenn sie aus technischen Gründen nicht immer im unmittelbaren Umfeld des betreffenden Bibeltextes stehen können.

Eine alphabetisch geordnete Übersicht der Abbildungen kann auf Seite 1914 eingesehen werden.

Mitarbeiter an der Elberfelder Bibel mit Erklärungen

Autoren der Kommentartexte

Albrecht Becker

Dorothea Bernick

Harm Bernick

Ulrich Betz

Karl-Heinz Bormuth

Horst Born

Jochen Eber

Helmut Egelkraut

Wilfrid Haubeck

Martin Hauger

Heinzpeter Hempelmann

Martin Holland

Gerhard Hörster

Traugott Hopp

Gerhard Jordy

Herbert H. Klement

Harald Klingler

Harald Krahl

Fritz Laubach

Ulrich Mack

Winfried Meissner

Hans-Ulrich Reifler

Redaktionsteam

Frank Albrecht

Richard Albrecht

Inka Armbrust

Ulrich Brockhaus

Hans-Werner Durau

Lothar Frenzke

Annedore Gisbert

Gerhard Jordy

Andreas Klein

Oliver Roman

Nicole Schmiedl

Ruth Seifert

Ergänzende Bearbeitung

Ulrich Wendel

Bildredaktion und Kommentare der Bildtafeln

Alexander Schick

Manfred Schäller

Erich Scheurer

Matthias Schmidt

Dieter Schneider

Udo Schray

Claus-Dieter Stoll

Wilfried Sturm

S. Irmgard Wieland

Hans-Georg Wünch

Dirk W. Wilke

Sylke Thermer

Christiane Tunder

Bernd Weidemann

Andreas Wendt

Vorwort

Seit 150 Jahren wird die Elberfelder Bibel von vielen Leserinnen und Lesern hoch geschätzt. 1870 wurde die Übersetzung auch des Alten Testaments fertiggestellt, ein Jahr später erschien dann die Gesamtausgabe der Elberfelder Bibel. Die ersten Arbeiten am Neuen Testament hatten bereits 1851 angefangen. Von Beginn an waren Treue zum Grundtext und Genauigkeit Qualitätsmerkmale, die sich im Laufe der Jahre und durch mehrere Revisionen hindurch noch verstärkt haben. Aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums übergeben wir die Elberfelder Bibel mit einem neuen, zweifarbigen Druckbild der Öffentlichkeit und der bibellesenden Gemeinde.

Am Bibeltext hat sich in dieser Ausgabe nichts grundlegend geändert – außer den Berichtigungen, die von der ständigen Bibelkommission laufend vorgenommen werden. Sie spiegeln sich in den jeweiligen Textständen wider. Der Textstand (TS) der hier vorliegenden Auflage ist im Impressum auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Nummer nachgewiesen. Je höher die Nummer, desto aktueller der Text.

Die Arbeit der Bibelkommission zielt nicht auf eine Modernisierung der Übersetzung. Vielmehr werden zum einen Ausdrücke, die mittlerweile nicht mehr zum üblichen Sprachgebrauch gehören, behutsam durch andere ersetzt. Es soll vermieden werden, dass der Bibeltext durch bestimmte Ausdrucksweisen für eine nachwachsende Generation nicht nur fremdartig, sondern auch unnötig unverständlich klingt. So verwendet die Elberfelder Bibel z.B. seit einigen Jahren nicht mehr das Wort »Gottseligkeit«, sondern stattdessen »Gottesfurcht«. Zum anderen ergeben sich im Laufe der Zeit neue Erkenntnisse im Blick auf sprachwissenschaftliche und kulturhistorische Gegebenheiten. Gelegentlich wird auch im zeitlichen Abstand festgestellt, dass sich die einmal gewählte Übersetzung noch präzisieren lässt. Grundlage der Verbesserungsarbeit sind nach wie vor die Prinzipien der Übersetzungsarbeiten von 1974/1985 bzw. 1992. Daher sind auch die Vorworte zu diesen vorausgegangenen Ausgaben im Folgenden abgedruckt.

Ein besonderes Merkmal der Übersetzung ist die sogenannte »gemäßigte Konkordanz«. »Kon-

kordanz« bedeutet in diesem Zusammenhang: Bestimmte Wörter des hebräischen und griechischen Grundtextes sollen möglichst mit jeweils demselben deutschen Wort wiedergegeben werden. Auf diese Weise ist im deutschen Text weitgehend erkennbar, wo sich biblische Autoren etwa einer wiederholt gleichbleibenden Ausdrucksweise bedienen oder wo sie den Ausdruck variieren. Die Bestimmung »gemäßigt« hält fest, dass das Prinzip der Konkordanz nicht mechanisch durchgeführt wurde. Dies ist sprachwissenschaftlich auch gar nicht möglich, denn die Bedeutungsbreiten vieler hebräischer und griechischer Wörter stimmen weder untereinander (hebräisch/griechisch) noch mit denen entsprechender deutscher Wörter überein. Doch wo immer es ohne Sinnverzerrung möglich ist, folgt die Elberfelder Bibel dem Grundsatz der gemäßigten Konkordanz und ist so an bemerkenswert vielen Stellen in der Lage, die feinen Nuancen und Schattierungen der biblischen Texte im Deutschen abzubilden. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist Joh21,15-23 mit der Unterscheidung der Wörter »lieben« und »lieb haben«.

Die Grundtexte, die von der Elberfelder Bibel übersetzt werden, sind die jeweils besten erreichbaren wissenschaftlichen Textfassungen. Für das Alte Testament ist das dazu Wissenswerte im Vorwort zur Revision von 1974/1985 ausgeführt. Dem Neuen Testament liegt der aktuelle Text des Novum Testamentum Graece von Nestle-Aland zugrunde, wobei die Herausgeber nicht jeder einzelnen textkritischen Entscheidung gefolgt sind, sondern sich in Einzelfällen die Freiheit zu eigenen Bewertungen von Grundtextvarianten erhalten haben. Insbesondere sind die Änderungen in der Textfassung von der 27. zur 28. Auflage des Nestle-Aland-Textes sorgfältig untersucht, aber aus wohlabgewogenen Gründen nicht in jedem Fall in den Bibeltext übernommen worden. Gleichwohl kann man sagen, dass mit dem Nestle-Aland-Text die in der internationalen Bibelwissenschaft anerkannte wissenschaftliche Textfassung Grundlage der Elberfelder Bibel ist.

Von der Arbeit der Bibelkommission zu unterscheiden sind die größeren Revisionen, die bereits erwähnt wurden. Die jüngste von ihnen

geschah 2006. Hier wurde der Text auf die – damals – neue Rechtschreibung und das Druckbild auf zweispaltigen Satz umgestellt. Im Gegensatz zur Zurückhaltung in früheren Zeiten wird der Begriff »Elberfelder Bibel« seitdem mit Überzeugung herausgestellt. Dahinter steht die Einsicht, dass in der Vielfalt deutscher Bibelübersetzungen die besondere Qualität und das Übersetzungskonzept der Elberfelder Bibel erkennbar und benennbar sein sollte. So wurde der gute Name »Elberfelder Bibel« bewusst als Markenzeichen verstanden. Die weiterhin breite Aufnahme dieser Bibel bei Lesern und Gemeinden scheint dieser Entscheidung recht zu geben.

Seit 2006 werden die meisten Ausgaben der Elberfelder Bibel zudem in Zusammenarbeit zweier Verlage herausgegeben, von SCM R.Brockhaus und der Christlichen Verlagsgesellschaft, Dillenburg. Es waren die gemeinsamen historischen Wurzeln sowie die gemeinsame Grundausrichtung im Bibelverständnis und in der Bibelverbreitung, die beide Verlage veranlasst haben, intensiver zu kooperieren. Die Bibelkommission wird daher von beiden Verlagen gemeinsam verantwortet und – sofern im Einzelfall nicht anders bezeichnet – auch die einzelnen Bibelausgaben. Dabei ist zu vermerken, dass das Urheberrecht für die Verwertung der Texte, das Copyright, bei SCM R.Brockhaus verbleibt.

Eine wichtige Ergänzung der Übersetzung sind die Fußnoten. Sie enthalten an bestimmten Stellen andere Übersetzungsmöglichkeiten, Hinweise auf andere Lesarten in wichtigen Bibelhandschriften

oder die Angabe einer wörtlichen Übersetzung, die aber aufgrund von sprachlichen Härten nicht in den Haupttext der Übersetzung aufgenommen wurde. Auf diese Weise werden einzelne Übersetzungsentscheidungen nachvollziehbar gemacht und sachkundige Leser können sich an den betreffenden Stellen ein eigenes Urteil bilden.

Eine weitere Besonderheit der Elberfelder Bibel soll nicht unerwähnt bleiben. Neben der Texttreue der Übersetzung zeichnet sich diese Bibel auch durch die Beigabe von über 26 000 biblischen Verweisstellen aus. Sie finden sich in den mittleren Spalten und wollen die unendlich reichen innerbiblischen Bezüge nachvollziehbar machen. Die reformatorische Erkenntnis, dass die Schrift ihre eigene Auslegerin ist (so Martin Luther), dass man also Bibel mit Bibel auslegen solle, kann durch die Verweisstellen ganz unmittelbar angewandt werden. Wer die geringe Mühe des Nachschlagens nicht scheut, findet mithilfe der Stellenangaben schon eine Art Bibelkommentar in der Bibel vor. Dabei geben die Verweise meist sachliche oder theologische Sinnzusammenhänge an. Wo eine Schriftstelle aus dem Alten Testament im Neuen direkt zitiert wird (oder wo sich eine unverkennbare Anspielung findet), sind die betreffenden Angaben jeweils markiert (schwarzer statt farbiger Druck).

Wir wünschen uns, dass die Elberfelder Bibel auch nach 150 Jahren allen ihren Leserinnen und Lesern zum Segen wird und dass sie weiterhin wichtige Impulse für das geistliche Leben der Christen im deutschsprachigen Raum liefern kann.

August 2020 SCM R.Brockhaus, Witten Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg

Vorwort zur Revision von 1974/1985

Mehr als hundert Jahre lang hat sich die Elberfelder Übersetzung durch ihre Worttreue und Genauigkeit viele Freunde erworben. Allmählich aber mehrten sich im Benutzerkreis die Stimmen, die eine Überarbeitung für notwendig hielten, weil komplizierte Satzkonstruktionen und zum Teil auch veraltete Ausdrücke dem Leser das Verständnis zunehmend erschwerten. Noch zahlreicher und schwerwiegender waren die Hinweise darauf, dass die Elberfelder Übersetzung endlich vom heute vorliegenden zuverlässigen griechischen bzw. hebräischen Grundtext ausgehen müsse und nicht von dem Grundtext, wie er um 1850 bekannt war.

Im Jahre 1960 begann daher eine Kommission mit der Überarbeitung. Die Grundsätze der Revisionsarbeit waren:

1. Die möglichst genaue Wiedergabe des Grundtextes. Der oft gerühmte Vorzug der Elberfelder Übersetzung, eine der genauesten und zuverlässigsten deutschen Bibelübersetzungen zu sein, sollte voll erhalten bleiben. Der Grundsatz der Worttreue stand daher über dem der sprachlichen Eleganz. Mit diesem Anliegen steht die revidierte Elberfelder Übersetzung ganz in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Übersetzern von 1855.

2. Die Bemühung um gutes, verständliches Deutsch. Wörter wie Eidam, Farren oder Weib, die in der heutigen Umgangssprache verschwunden sind oder ihre Bedeutung verändert haben, wurden ersetzt. Lange, schwierige, aus Partizipien und Nebensätzen zusammengesetzte Satzkonstruktionen, die im Deutschen oft eine Kompliziertheit haben, die der griechische Text gar nicht in dem Ausmaß besitzt, wurden möglichst aufgelöst. Unnötige sprachliche Härten wurden beseitigt.

3. Die Benutzung des besten griechischen bzw. hebräischen Textes. Als die Übersetzer der Elberfelder Bibel vor etwa 130 Jahren an die Arbeit gingen, lagen sowohl der griechische Text des Neuen Testaments als auch der hebräische Text des Alten Testaments, nach heutigen Maßstäben gemessen, nur in relativ späten und zum Teil nachträglich veränderten Abschriften vor. Hier hat die gelehrte Arbeit am Text sowie die Entdeckung älterer und besserer Handschriften inzwischen

zu beachtlichen Ergebnissen geführt, sodass uns heute der Grundtext der Bibel in erheblich zuverlässigeren Textausgaben zur Verfügung steht. Bei der Revisionsarbeit an der Elberfelder Bibel wurden diese Textausgaben zugrunde gelegt.

Bei der Überarbeitung der alten Übersetzung stellten sich zwei besondere Probleme, die auch die ursprünglichen Übersetzer schon sehr beschäftigt haben, was aus dem Vorwort ihrer Übersetzung hervorgeht: die Übersetzung des Namens »Jehova« im Alten Testament und des Wortes »Ekklesia« im Neuen Testament. Bei »Jehova« fiel die Entscheidung nicht ganz so schwer. Die Israeliten haben nie »Jehova« gesagt, sondern wahrscheinlich »Jahwe«. Später wagte man nicht mehr, den heiligen Gottesnamen auszusprechen und sagte stattdessen »Adonaj« (= Herr). Damit man nun beim Vorlesen aus der Bibel daran erinnert wurde, »Adonaj« zu lesen und nicht versehentlich »Jahwe«, setzten die Juden in ihren Bibelhandschriften zu den Konsonanten des Namens »Jahwe« (JHWH) die Vokale des Wortes »Adonaj« (ĕōā, wobei das Zeichen ĕ anstelle von ă steht), sodass Nichteingeweihte daraus »Jehovah« lesen mussten. Daraus ergibt sich folgerichtig, dass »Jehova« kein Name ist und man ihn deshalb auch in unserer Sprache nicht so schreiben und aussprechen sollte. Bei der Revision wurde daher »Jehova« durch »HERR« ersetzt, und zwar mit Großschreibung aller Buchstaben, damit der Leser erkennen kann, dass an dieser Stelle im Grundtext die Buchstaben JHWH stehen. Dass die Entscheidung für »HERR« und nicht für »Jahwe« getroffen wurde, hat vor allem zwei Gründe:

1. Dass der Gottesname JHWH »Jahwe« ausgesprochen wurde, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher. Nach anderen Wissenschaftlern lautete die Aussprache »Jahwo«. Eine nur indirekt erschlossene Namensform, mag auch sonst vieles für sie sprechen, reicht aber zur Wiedergabe des Namens Gottes nicht aus.

2. Schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta (LXX), gab man JHWH mit »Kyrios« (= Herr) wieder. Und auch im Neuen Testament steht dort, wo Schrift-

stellen aus dem Alten Testament zitiert werden, »Herr« anstelle von JHWH.

Von der Regel, den Gottesnamen mit »HERR« wiederzugeben, wurde nur in einigen Ausnahmefällen abgewichen, z. B. 2Mo 3,15. Die Kurzform des Gottesnamens, »Jah«, wurde dagegen immer stehen gelassen, damit der Leser mit Sicherheit erkennen kann, wo JHWH und wo Jah im Grundtext steht.

Bei der Übersetzung des griechischen Wortes »Ekklesia« fiel die Entscheidung schwerer, da das Wort »Versammlung« die Tatsache, dass die Gemeinde die von Jesus Christus zusammengerufene Schar ist, gut zum Ausdruck bringt. Vor allem zwei Gründe haben dazu geführt, dass die Entscheidung dann doch für das Wort »Gemeinde« getroffen wurde.

1. Die Gemeinde ist keine vorübergehend versammelte Gruppe, wie etwa eine Betriebsversammlung, sondern eine Gemeinschaft, der Leib Christi, dessen Glieder dauerhaft zusammengehören. Dieser biblische Tatbestand wird durch das Wort »Gemeinde« besser ausgedrückt.

2. Schon die alten Übersetzer der Elberfelder Bibel hatten befürchtet, dass das Wort »Versammlung« im Laufe der Zeit eine denominationelle Spezialbedeutung bekommen könnte, was dann auch eintraf. In einem Zeitschriftenartikel heißt es: »Hätten die Übersetzer ahnen können, zu welch falschen Auslegungen und Unterstellungen die Wahl jenes Ausdrucks im Laufe der Jahre führen würde, möchten sie vielleicht trotz ihrer Bedenken die Übersetzung ›Gemeinde‹ gelassen haben …« (Rudolf Brockhaus im »Botschafter« 1911).

Besondere Probleme stellten sich im Alten Testament. Der gültige hebräische Text (der sog. Masoretische Text) ist durch die lange Zeit der Überlieferung, in der immer eine Handschrift von der anderen abgeschrieben wurde, an mehreren Stellen so entstellt, dass der ursprüngliche Sinn nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden kann. Der naheliegenden Versuchung, den hebräischen Text hier einfach durch sogenannte Konjekturen (= Vermutungen) zu verändern, wie es viele andere Übersetzungen getan haben, ohne dass der Leser dies nachprüfen kann, haben wir widerstanden. Für die revidierte Elberfelder Übersetzung des Alten Testaments gelten hier drei Grundregeln:

1. Es wird der gültige hebräische Text übersetzt, der sogenannte Masoretische Text. Abweichende Lesarten oder Varianten, die auf einer der frühen Übersetzungen (z.B. der LXX) beruhen, werden in den Anmerkungen angegeben.

2. Weicht die Übersetzung von dieser Regel ab, wird die Version des Masoretischen Textes in einer Anmerkung angegeben, sodass der Leser die Möglichkeit der Nachprüfung hat.

3. Derartige Abweichungen vom Masoretischen Text werden so gering wie möglich gehalten.

Die Anmerkungen sollen dem Bibelleser da, wo es sinnvoll ist, den Grundtext noch näher bringen, als eine bloße Übersetzung das kann. Meist handelt es sich um einen der drei folgenden Anmerkungstypen:

1. Andere Lesarten: Die Bibel ist uns in Hunderten von Handschriften erhalten, die an einigen Stellen voneinander abweichen (»Lesarten«). Meist lässt sich die echte, d.h. der ursprüngliche Text leicht herausfinden. Gelegentlich ist jedoch die Entscheidung, welche von zwei oder drei Lesarten die älteste ist, nicht eindeutig zu treffen. Dann steht in der Anmerkung: »andere Handschr. lesen …«, oder: »nach anderer Lesart …« bzw. ein Hinweis auf eine der frühen Übersetzungen. Beispiele: Ps 23,6 Anm. 2; Ps 24,6 Anm.6; Mk 16,20 Anm. 2; 1Kor14,38 Anm. 1.

2. Andere Übersetzungsmöglichkeiten: Manchmal lässt sich die Grundbedeutung eines Wortes nicht in die Übersetzung aufnehmen. Gelegentlich hat ein Wort auch mehrere deutsche Entsprechungen, von denen an der betreffenden Textstelle aber nur eine in der Übersetzung stehen kann. Hier wird dann in der Anmerkung oft auf die andere (bzw. die wörtliche) Übersetzungsmöglichkeit hingewiesen. Beispiele: Ps 73,10 Anm. 8; Ps 120,7 Anm. 5; 1Kor7,2 Anm.6; Phil2,6 Anm. 12.

3. Kurze Worterklärungen, die zum Verständnis des Zusammenhangs notwendig sind. Beispiele: Mt 14,25 Anm.2; 1Kor13,12 Anm. 5. Um den Ansprüchen nachzukommen, die heute an eine Arbeitsbibel gestellt werden, wird die Elberfelder Bibel mit einem übersichtlicheren Druckbild, Abschnittsüberschriften und mit Parallelstellen herausgegeben, was sicher von vielen Benutzern begrüßt werden wird. Auch wurde die deutsche Schreibweise der biblischen Eigennamen der heute meistens gebrauchten Schreibweise angepasst.

Obwohl wir uns bemüht haben, die Arbeit der Revision so gewissenhaft und sorgsam wie irgend möglich durchzuführen, sind wir uns bewusst, dass das Ergebnis verbesserungsbedürftig bleibt. Hinweise auf notwendige Korrekturen sind uns daher willkommen. Sie werden ernsthaft geprüft und gegebenenfalls bei einem Nachdruck berücksichtigt.

Die für die Revision Verantwortlichen möchten ihre Arbeit mit denselben Worten vorlegen wie die Übersetzer der ersten ganzen Elberfelder Bibel (1871): »Indem wir die Frucht unserer Arbeit hiermit der Öffentlichkeit übergeben, mit der Zu-

versicht, dass diese Übersetzung des von Gott eingegebenen Wortes für seine geliebten Kinder von Nutzen sein werde, befehlen wir sie dem Segen des Herrn in dem Bewusstsein, dass wir sie vor seinen Augen unternommen und, in Anerkennung unserer Schwachheit, unserer Abhängigkeit und Verantwortlichkeit unter Gebet ausgeführt haben. Diese Zuversicht sowie das Vertrauen auf die Gnade Gottes haben uns oft, wenn wir unsere vielseitige Unfähigkeit fühlten, bei dem so wichtigen Werk ermuntert. Möge unser treuer Herr seinen Segen ruhen lassen auf dem Leser, auf dem Werke und auf den Arbeitern um seines Namens willen!«

August 1974 (NT) / Mai 1985 (AT)

Vorwort zur 4. bearbeiteten Auflage 1992

Für diese Auflage wurden der Text und die Anmerkungen durchgesehen und, wo nötig, korrigiert bzw. ergänzt. Dabei wurde zur Überarbeitung des neutestamentlichen Textes die 26. Auflage des Novum Testamentum Graece, hg. von E. Nestle und K. Aland, herangezogen. An einigen Stellen, wo die ältesten und besten griechischen Handschriften eindeutig für eine andere als die bisherige Lesart sprachen, sind wir ihnen gefolgt. An anderen Stellen, wo gute Gründe für die Beibehaltung der bisherigen Lesart sprachen, haben wir nur in einer Fußnote auf

die jeweils abweichende Lesart hingewiesen. So wollen wir auch in Zukunft verfahren: Wir richten uns nach der jeweils neuesten Auflage des NestleAland, behalten uns aber Abweichungen vor. Die Anmerkungen zum Neuen Testament sind verbessert und ergänzt worden. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Leser die Information zu einer Stelle möglichst unten auf derselben Seite findet. Verweisungen auf andere Anmerkungen, die eine Suche erforderlich machen, sind verringert worden. Aus Platzgründen ließen sie sich allerdings nicht ganz vermeiden.

Januar 1992

Verzeichnis der Bücher des Alten Testaments

In ( ) stehen die in dieser Bibel benutzten Abkürzungen

Das erste Buch Mose/Genesis (1Mo)1

Das zweite Buch Mose/Exodus (2Mo)92

Das dritte Buch Mose/Levitikus (3Mo)155

Das vierte Buch Mose/Numeri (4Mo)201

Das fünfte Buch Mose/Deuteronomium (5Mo) 256

Das Buch Josua (Jos) 307

Das Buch der Richter (Ri) 348

Das Buch Rut (Rt) 390

Das erste Buch Samuel (1Sam) 398

Das zweite Buch Samuel (2Sam) 447

Das erste Buch der Könige (1Kö) 486

Das zweite Buch der Könige (2Kö)547

Das erste Buch der Chronik (1Chr)604

Das zweite Buch der Chronik (2Chr)651

Das Buch Esra (Esr) 706

Das Buch Nehemia (Neh) 725

Das Buch Ester (Est) 749

Das Buch Hiob (Hi) 762

Die Psalmen (Ps) 807

Die Sprüche (Spr) 932

Der Prediger (Pred) 969

Das Lied der Lieder/Das Hohe Lied (Hl)984

Der Prophet Jesaja (Jes) 991

Der Prophet Jeremia (Jer) 1075

Die Klagelieder (Kla) 1175

Der Prophet Hesekiel/Ezechiel (Hes)1185

Der Prophet Daniel (Dan) 1273

Der Prophet Hosea (Hos) 1303

Der Prophet Joel (Joe) 1315

Der Prophet Amos (Am) 1321

Der Prophet Obadja (Ob) 1331

Der Prophet Jona (Jon) 1333

Der Prophet Micha (Mi) 1337

Der Prophet Nahum (Nah) 1345

Der Prophet Habakuk (Hab) 1349

Der Prophet Zefanja (Zef) 1353

Der Prophet Haggai (Hag) 1358

Der Prophet Sacharja (Sach) 1361

Der Prophet Maleachi (Mal) 1376

Verzeichnis der Bücher des Neuen Testaments

In ( ) stehen die in dieser Bibel benutzten Abkürzungen

Das Evangelium nach Matthäus (Mt)1383

Das Evangelium nach Markus (Mk)1460

Das Evangelium nach Lukas (Lk)1493

Das Evangelium nach Johannes (Joh)1553

Die Apostelgeschichte (Apg) 1601

Der Brief an die Römer (Röm) 1662

Der erste Brief an die Korinther (1Kor)1687

Der zweite Brief an die Korinther (2Kor) 1712

Der Brief an die Galater (Gal) 1728

Der Brief an die Epheser (Eph) 1737

Der Brief an die Philipper (Phil) 1745

Der Brief an die Kolosser (Kol) 1752

Der erste Brief an die Thessalonicher (1Thes) 1759

Anhang

Lexikalischer Anhang 1879

Bibellesepläne 1901

Allgemeine Abkürzungen und Begriffe1908

Maße, Gewichte und Geld 1909

Der zweite Brief an die Thessalonicher (2Thes) 1766

Der erste Brief an Timotheus (1Tim)1770

Der zweite Brief an Timotheus (2Tim)1779

Der Brief an Titus (Tit) 1784

Der Brief an Philemon (Phim) 1788

Der Brief an die Hebräer (Hebr) 1790

Der Brief des Jakobus (Jak) 1809

Der erste Brief des Petrus (1Petr)1817

Der zweite Brief des Petrus (2Petr)1825

Der erste Brief des Johannes (1Jo)1831

Der zweite Brief des Johannes (2Jo)1839

Der dritte Brief des Johannes (3Jo)1841

Der Brief des Judas (Jud) 1843

Die Offenbarung (Offb) 1846

Wunder und Gleichnisse Jesu 1911

Stichwortverzeichnis zu den Bildtafeln1914

Bildnachweis 1915

Register zu den farbigen Landkarten1917

Erster Teil Das Alte Testament

Das erste Buch Mose (Genesis)

Hintergrund

Im Hebräischen ist das Buch nach seinem ersten Wort benannt: bereschit, w. »Im Anfang«. Ähnlich wie noch heute bei den Namen unserer Lieder, wurden Bücher im Altertum gewöhnlich nach den ersten Wörtern ihres Textes benannt. Griechisch heißt das Buch Genesis, »Ursprung«. Die ersten fünf Bücher der Bibel führen zusammen den Namen Pentateuch (von pente, d. h. fünf, und teuchos, d.h. Behälter für die Schriftrollen).

Überblickt man die fünfzig Kapitel des Buches als ein Ganzes, so wird der Hintergrund zweier uralter religiöser und kultureller Zentren der Menschheit erkennbar: Õ Mesopotamien und Õ Ägypten. In Kapitel 1–38 ist überwiegend Mesopotamisches zu erkennen. Schöpfung, Stammbäume, zerstörerische Flut, Geografie und Kartografie, Konstruktionstechniken, Völkerwanderung, Kauf und Verkauf von Land, Gesetzestraditionen (Õ Gesetz), Viehzucht – all diese Themen waren äußerst wichtig für die Völker Mesopotamiens. Nach den geografischen Angaben von 2,11-14 war hier in Mesopotamien einst der Garten Eden; hier wurde später am »Turm von Õ Babel« gebaut (11,1-9); hier wurde Abraham geboren. Hier war auch die ursprüngliche Heimat der Väter Õ Israels, bevor sie sich in Õ Kanaan niederließen (Jos 24,2).

Dagegen lassen die Kapitel 39–50 ägyptischen Hintergrund erkennen. Beispiele sind etwa die Erwähnung der ägyptischen Weinbaukultur (40,9-11), die Szene am Flussufer (41), die Erwähnung Ägyptens als Kornkammer Kanaans (42), der Hinweis auf ägyptische Verwaltungsformen (47) und Bestattungspraktiken (50). Auch finden sich im Text ägyptische Wörter, Namen und Wendungen.

Gliederung

1–11 Die Urgeschichte

1,1–2,4a Allgemeiner Schöpfungsbericht

2,4b–3,24 Spezieller Schöpfungsbericht: Der Mensch

Nach jüdischer und christlicher Tradition gilt Mose als der eigentliche Autor der ersten fünf Bücher des Alten Testaments – eine Sicht, die immer wieder angezweifelt wird. Doch ist im Kern an ihr festzuhalten. Allerdings gibt es im Bestand der fünf Bücher Mose manches, das von späteren Schreiberhänden herrühren dürfte (z. B. der Bericht über den Tod Moses in 5Mo34). Außerdem enthält das gesamte erste Buch Mose Stoffe aus vormosaischer Zeit. Mose wird sie aus der mündlichen und schriftlichen Überlieferung seines Volkes geschöpft haben.

Ein Hinweis auf die geschichtliche Zeit des Mose ergibt sich aus 1Kö6,1: Das »vierte Jahr der Regierung Salomos über Israel« (= 966 v.Chr.) ist zugleich das »480. Jahr nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten« (= 1446 v. Chr.). Diese Zahlenangabe spricht für die Mitte des 15. vorchristlichen Jahrhunderts als die Zeit des Mose und des Auszugs aus Ägypten.

Mit Recht hat man das erste Buch Mose das »Buch der Anfänge« (bzw. »Ursprünge«) genannt. Es berichtet von den Anfängen fast aller Dinge, die unsere Lebenswelt ausmachen: Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Meer und Festland, Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, von Tieren im Meer, in der Luft und auf dem Land, vom Menschen. Es schildert uns ferner die Anfänge von Sünde und Erlösung, von Õ Segen und Fluch, von göttlicher Erwählung und Führung und den Bundesschlüssen zwischen Gott und den Menschen; aber auch von Gesellschaft und Zivilisation, von Heirat und Familie, von Kunst und Handwerk. Das erste Buch Mose ist die Grundlage für das Verständnis der übrigen Bibel. So sind z. B. mehr als die Hälfte der Glaubensvorbilder von Hebr 11 Personen aus dem ersten Buch Mose.

4Kains Brudermord und der Stammbaum der Kainiten

5Stammbaum von Adam bis Noah

6,1-4Gottessöhne nehmen Menschentöchter zu Frauen

6,5–9,17 Wasserflut und Noahbund

9,18 -29 Noah und seine Söhne nach der Wasserflut 10 Stammbaum der Nachkommen Noahs

11,1-9Turmbau zu Babel

11,10 -32 Stammbaum von Sem bis Abraham und das Geschlecht Terachs

12–50 Die Vätergeschichte

12–25 Abraham (und Isaak)

25–36 Jakob (und Esau)

37–50 Josef und seine Brüder

Die Schöpfung: Siebentagewerk

Im Anfang schuf Gott den Himmel 1 und die Erde a .

Mit einem wuchtigen und kurzen Bekenntnis werden Anfang der Welt und Schöpfung in Gott begründet. Wer dieser Gott ist, wird hier nicht erklärt, sondern durch die nachfolgenden Abschnitte entfaltet. Im Anfang : Für uns Menschen wird nur der Beginn der Welt gedanklich fassbar gemacht. Der Ursprung Gottes bleibt unerklärt. Himmel und Erde: eine Redewendung, mit der zusammenfassend die Gesamtheit der Welt beschrieben wird.

* Und die Erde war wüst 2 und leer 3 b, und Finsternis war über der 4 Tiefe 5; und der Geist 6 Gottes schwebte über dem Wasser 7 c .

Der Schöpfungsbericht zielt auf die Erde als den Lebensraum des Menschen. Hier setzt die Erzählung an. Wüst und leer : gemeint ist die Unbewohnbarkeit (Jer 4,23) der Erde. Der Geist Gottes schwebte: Das hebr. Wort für Geist, ruach, kann auch Hauch, Wind bedeuten. Auch das Wesen des Geistes Gottes wird nicht erklärt, sondern seine Mitwirkung an der Schöpfung angezeigt. Das Leben der Natur entwickelt sich nicht zufällig, sondern aus der gestaltenden Kraft Gottes heraus.

* Und Gott sprach: Es werde Licht d! Und es wurde Licht. * Und Gott sah das Licht, dass es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis e . * Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein Tag.

Und Gott sprach: Alles Schöpfungshandeln beginnt mit seinem Wort, einem Wort, das Tatsachen schafft. Licht : Hier wird nur die Entstehung des Lichtes als grundlegender Anfang beschrieben. Die Funktion des Lichtes beschreiben V. 14 -19 ausführlich. Licht ermöglicht Leben. Dieser Zusammenhang wird dann in der Bibel auch symbolisch gebraucht. Ein Tag : Ab hier beginnt das Zählen von Zeit.

* Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung 8 f mitten im Wasser, und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser! * Und Gott machte die Wölbung f und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung 8, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung 8 war g. Und es geschah so. * Und Gott nannte die Wölbung 8 Himmel h . Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein zweiter Tag.

1Im Hebr. gibt es das Wort für »Himmel« (schamajim) nur in der Mehrzahl, wie im Deutschen z.B. das Wort »Ferien«.

2o. Wüste, Nichtiges

3w. Öde, Leere 4w. über dem Angesicht der 5o. Flut

6Das hebr. Wort ruach kann auch Hauch, Wind bedeuten.

Linke Spalte:

a 2Kö 19,15; 2Chr 2,11; Ps8,4; 33,6; 115,15; Jer 10,12.16; Apg 4,24; Hebr 11,3; Offb 4,11

b Jer 4,23

c Ps 104,6; 2Petr 3,5

d Ps 33,9; Jes 45,7; 2Kor 4,6

e 2Kor 6,14

f Ps 19,2

g Hi 26,8; Ps 148,4

h Ps 136,5; Sach 12,1

Rechte Spalte:

a Hi 38,8-11; Ps24,2; 95,5; Spr8,29; Neh 9,6

b Jon 1,9; 2Petr 3,5

c Ps 104,14; Jes 61,11

d 1Kor 15,38.39

e Jes 40,26

f Ps 104,19

g Ps 136,7-9; Jer 31,35

Das hebr. Wort raqia ist von einem Verbum »feststampfen, breithämmern« abgeleitet und meint eine gehämmerte Platte oder Schale, eine nach allen Seiten ausgeweitete Fläche oder Wölbung. Das Wasser wird in zwei Bereiche getrennt. Die Wölbung hält das Wasser oberhalb der Erde bis zur Sintflut, wo die Fenster des Himmels (7,11) im Gericht geöffnet werden. Himmel: ganz unserem Alltagsdenken entsprechend. An diesem Himmel »stehen die Sterne« (V. 14), und hier fliegen die Vögel (V. 20).

* Und Gott sprach: Es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar! a Und es geschah so. * Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere b. Und Gott sah, dass es gut war.

* Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist c! Und es geschah so. * Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art d , und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. * Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein dritter Tag.

Das Meer gibt das Land frei, pflanzliches Leben in großer Vielfalt und Ordnung nach seiner Art entsteht. Die Fruchtbäume weisen schon auf das Ziel: die Ernährung des Menschen.

* Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung 8 des Himmels werden e, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie werden dienen als Zeichen und 〈zur Bestimmung von〉 Zeiten 9 und Tagen und Jahren f ; * und sie werden als Lichter an der Wölbung 8 des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten! Und es geschah so.

* Und Gott machte die beiden großen Lichter: das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne g . * Und Gott setzte sie an die Wölbung 8 des Himmels, über die Erde zu leuchten * und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. * Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein vierter Tag.

7w. über dem Angesicht des Wassers. – Im Hebr. gibt es das Wort für »Wasser« (majim) nur in der Mehrzahl, wie im Deutschen z.B. das Wort »Ferien«.

8Das hebr. Wort ist von einem Verbum »feststampfen, breithämmern« abgeleitet und meint eine gehämmerte Platte oder Schale, eine nach allen Seiten ausgeweitete Fläche o. Wölbung.

9o. Festzeiten, Festen

Lichter sollen werden, um zu scheiden: Es geht hier nicht um die erneute Schaffung von Licht, sondern um die Funktionsbestimmung. Gott gibt den Lichtern eine Aufgabe. Ausführlich wird der dienende Charakter aufgezeigt. Damit wird aller Vergottung der Gestirne (auch in der Astrologie) ein deutlicher Riegel vorgeschoben. Kommentierend betont V. 16: Gott machte die beiden großen Lichter. Sonne und Mond sind Teil der Schöpfung und dürfen nicht angebetet oder verehrt werden, wie dies z.B. in Õ Ägypten oder Babylonien (Õ Babel) geschah.

* Und Gott sprach: Es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen 1 wimmeln a , und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung 2 des Himmels! * Und Gott schuf die großen Seeungeheuer b und alle sich regenden lebenden Wesen 1, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art a , und alle geflügelten Vögel, nach ihrer Art c. Und Gott sah, dass es gut war. * Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde! d * Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein fünfter Tag.

Das Meer soll vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, ein Ausdruck der enormen Vielfalt der Schöpfung. Die an diesem Tag geschaffene Tierwelt empfängt die Zuwendung Gottes, indem Gott ihr seinen Õ Segen und damit Lebensraum und Fortbestand zuspricht.

* Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen 1 hervor nach ihrer Art: Vieh und kriechende Tiere und 〈wilde〉 Tiere der Erde nach ihrer Art! Und es geschah so. * Und Gott machte die 〈wilden〉 Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art c. Und Gott sah, dass es gut war.

Die Tierwelt wird gemäß der Alltagserfahrung des Menschen in drei Gruppen unterteilt: Nutztiere, frei lebende (Wild -)Tiere und alles, was sonst noch »kreucht und fleucht«. Die (Arten -)Vielfalt wird durch die Wendung nach ihrer Art ausgedrückt.

* Und Gott sprach: Lasst uns e Menschen 3 machen als unser Bild 4, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde 5 und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen f ! * Und Gott schuf den Menschen g als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn h; als Mann und Frau 6 schuf er sie i . * Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und

1o. Seelen

2w. auf dem Angesicht der Wölbung 3hebr. adam; d.h. 〈von der〉 Erde (adama = Erdboden)

Linke Spalte:

a Ps 104,25

b Ps 148,7

c Kap. 2,19; Hi 12,7-9

d Kap. 8,17

e Kap. 11,7

f Kap. 9,2

g Kap. 2,7; Lk 3,38

h Kap. 5,1; 9,6; 1Kor 11,7; Kol 3,10; Jak 3,9

i Kap. 5,2; Mt 19,4; Mk 10,6; Apg 17,29

Rechte Spalte:

a Kap. 6,1; 9,1

b Ps 8,7-9; 115,16

c Kap. 2,16; 9,3; Ps 104,14

d Kap. 6,21

e 5Mo 32,4; Pred 3,11; 1Tim 4,4

f 2Mo 20,11

g Neh 9,6

h Hebr 4,4.10

i Kap. 1,31

füllt die Erde a , und macht sie 〈euch〉 untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen b! * Und Gott sprach: Siehe, 〈hiermit〉 gebe ich euch alles Samen tragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist: es soll euch zur Nahrung dienen c; * aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, 〈habe ich〉 alles grüne Kraut zur Speise 〈gegeben〉 d . Und es geschah so. * Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut e Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag f .

Die Schöpfung des Menschen wird deutlich hervorgehoben. Lasst uns : Gott ist in sich nicht einsam, sondern reich an Beziehungen. Vielleicht wird hier schon das Geheimnis der Trinität angedeutet. Im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren wird der Mensch darum als Bild Gottes geschaffen. Er trägt so eine einzigartige Beziehungsfähigkeit in sich; die Menschen sind als Mann und Frau aufeinander bezogen und zugleich weist ihre Entstehung auf den engen Gottesbezug hin. Das Erste, was der Mensch erfährt, ist die Zuwendung Gottes und sein Õ Segen. Nur so können die Schöpfungs(auf)gaben richtig verwaltet werden. Die Unfähigkeit des Menschen, in einer solchen Segenskultur zu leben, kann nur durch den schweren Einbruch der Selbstherrlichkeit und Eigenmächtigkeit im Sündenfall des Menschen erklärt werden. Den Traum vom Leben im Einklang mit sich und der Natur kann sich der Mensch nicht selbst erfüllen. Das bleibt der neuen Welt Gottes vorbehalten. Zur Nahrung dienen: Mensch und Tier leben vegetarisch. Erst nach der weltweiten Flut erlaubt Gott den Genuss von Fleisch (9,3). Vielfalt und Ordnung, Gaben und Aufgaben, die vielfältigen Beziehungen von Mensch, Natur und Gott – das alles war sehr gut ; nicht allein für Gott, der auch ohne diese Welt sein kann, sondern vor allem für das Leben des Menschen auf dieser Welt und mit Gott.

So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet g . * Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk 6, das er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte h * Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte i .

Vollenden: Es geht nicht um eine abschließende Arbeit, sondern um das Ziel der Schöpfung. Die Schöpfung

4o. als unsere Statue; o. wie unsere Nachbildung 5Die syr. Üs. liest mit V.24f: und über alle Tiere der Erde 6w. männlich und weiblich

mündet in die Gemeinschaft mit Gott ein, denn heiligen meint: zum Gottesdienst bereit machen. Diese auf Gott bezogene Verbindung, in der die Schöpfung mit dem Schöpfer ruhen kann, hat kein Ende, denn dieser Tag kennt keinen Abend. Der Õ Sabbat wird später zum Abbild dieser Ruhe.

* Dies ist die Entstehungsgeschichte 1 des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden.

Der Mensch im Garten Eden

An dem Tag, als der HERR, Gott, Erde und Himmel machte * – noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, 〈und〉 noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn der HERR, Gott, hatte es 〈noch〉 nicht auf die Erde regnen lassen, und 〈noch〉 gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen; * ein Dunst 2 aber stieg von der Erde auf a und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens –, Noch einmal wird der Leser hineingenommen in die Entstehung von Mensch und Natur. Wir werden zurückversetzt in die Zeit, als es den Sündenfall und seine Folgen noch nicht gab. Das Gesträuch des Feldes (3,18), der vom Herrn gesandte Regen (7,4) sowie der Mensch, der den Erdboden bebaut (3,23), all das sind Realitäten, die in die Zeit nach der Ausweisung aus dem Garten Eden gehören. Der Garten selbst wird nicht durch Regen, sondern durch ein Flusssystem bewässert (vgl. V. 10 -14).

* da bildete der HERR, Gott, den Menschen b 〈aus〉 Staub vom Erdboden c und hauchte in seine Nase Atem des Lebens d ; so wurde der Mensch eine lebende Seele e .

Wurde in Kap.1 die Gottesebenbildlichkeit des Menschen betont, zeigt Kap.2 nun die Erdverbundenheit, die Geschöpflichkeit des Menschen. Seine Entstehung wird nicht »in den Himmel« gehoben, sondern mit dem Staub vom Erdboden verbunden. Der Mensch hat sich das Leben nicht selbst gegeben. Erst Gottes Hauch macht aus dem atemlosen Gebilde ein lebendes Wesen.

* Und der HERR, Gott, pflanzte einen Garten in Eden 3 f im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. * Und der HERR, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens g in der Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen h .

Linke Spalte:

a Ps 135,7

b Kap. 1,27

c Kap. 3,19.23; 1Kor 15,47

d Hi 33,4; Sach 12,1; Apg 17,25

e Hes 37,5.6; 1Kor 15,45

f Kap. 3,23; Hes 28,13; Joe 2,3

g Kap. 3,22; Offb 2,7

h Kap. 3,5

Rechte Spalte:

a 4Mo 11,7

b 2Mo 25,7

c Kap. 10,6-8

d Dan 10,4

e Kap. 15,18

f Kap. 1,29

g Kap. 3,3; Röm 5,12; 1Kor 15,21

Der von Gott angelegte Garten liegt in einem Gebiet, das Eden, d.h. Wonne, genannt wird. Später wird dieser Garten dann direkt Eden genannt. Betont wird: Alle Bäume im Garten sind begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Zwei Bäume werden durch ihre besondere Funktion und Stellung – in der Mitte des Gartens – hervorgehoben, ohne diese jedoch hier näher zu erklären.

* Und ein Strom geht von Eden 3 aus, den Garten zu bewässern; und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen 4 . * Der Name des ersten ist Pischon; der fließt um das ganze Land Hawila, wo das Gold ist; * und das Gold dieses Landes ist gut; dort 〈gibt es〉 Bedolach-Harz 5 a und den Schoham-Stein 6 b . * Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon; der fließt um das ganze Land Kusch c . * Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel 7 d; der fließt gegenüber von 8 Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat e .

Die Lage des Gartens Eden wird mittels uns bekannter (Euphrat, Hiddekel, d. h. Tigris) sowie unbekannter (Pischon, Gihon) Flüsse angegeben. Damit wird zum einen die zentrale, weltbedeutende, aber nunmehr vergangene Wirklichkeit Edens ausgesagt, zum anderen aber auch angedeutet, dass der Mensch seit dem Sündenfall keinen Zugang mehr hat und den Ort Eden nicht mehr lokalisieren kann.

* Und der HERR, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren.

Nach der Beschreibung des Gartens knüpft der Erzähler wieder an V. 8 an, wobei die Wendung für Gott setzte ihn besonders »in die Gegenwart Gottes stellen« bedeuten kann (vgl. 2Mo 16,33). Der sogenannte Kulturauftrag ist dem Menschen schon in Kap. 1,28 als Õ Segen zugesprochen worden. Hier wird betont: Das Ziel des menschlichen Lebens liegt nicht in der Arbeit, sondern in einer Lebensverbindung mit Gott, in der Anbetung und im Gehorsam.

* Und der HERR, Gott, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen f ; * aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben! g

Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wird zum Symbol der Verantwortlichkeit des Menschen. Vom Baum des Lebens darf er essen. Damit wird der Mensch daran erinnert, dass das Leben ihm von Gott

1hebr. toledot; d.h. w. Erzeugungen; es bedeutet im AT Nachkommen, Generationenfolge, Entstehungsgeschichte

2 o. ein Grundwasser, 〈unterirdischer〉 Quellstrom; LXX: eine Quelle

3d.h. Wonne

4w. Häuptern, Abteilungen

5ein wohlriechendes, gelbliches und durchscheinendes Harz

6d.i. Onyx, o. Karneol

7d.i. der Tigris

8o. östlich von

Inhalt

Zeittafeln

Zeittafel zum Alten Testament

Zeittafel zum Neuen Testament

Kar ten

Israel zur Zeit des Alten Testaments

Der Alte Orient zur Zeit des Alten Testaments

Israel zur Zeit des Neuen Testaments

Die Reisen des Apostels Paulus

Pläne

Das Zeltheiligtum

Der Tempel Salomos

Jerusalem in alttestamentlicher Zeit

Jerusalem in neutestamentlicher Zeit

Der Tempel des Herodes

Zeittafel zum Alten Testament

Vom Buch 1. Mose abgedeckte Zeit

Erzväterzeit

Abraham (ca. 2150) Josef

Isaak Jakob

Abraham verlässt Ur

Israel

Mittleres Reich – die zweite große Blütezeit der ägyptischen Kultur (2134–1786) Gründung des Hetiterreichs Gesetze des Hammurabi von Babylon 2. Mose

Jakobs Familie lässt sich in Ägypten nieder

Sklaverei in Ägypten. Der Pharao setzt Aufseher über die Israeliten und verp ichtet sie zu Zwangsarbeit. Sie erbauen die Städte Pitom und Ramses

Der Nahe Osten im Altertum

Richter

Israel in Ägypten

Wüstenwanderung

Mose

Auszug aus Ägypten

Beginn des Neuen Reichs, der größten Blütezeit Ägyptens Hetitische Gesetze

Einnahme von Jericho: Die Landnahme beginnt

Richterzeit

Philister und andere Seevölker siedeln sich im östlichen Mittelmeerraum an

1300–1200: 19. Dynastie in Ägypten – die Pharaonen Seti I. und Ramses II. beginnen ehrgeizige Bauprojekte im Nildelta

Die Propheten

Psalmen, Sprüche, Lied der Lieder (Das Hohe Lied), Prediger

2. Chronik

1. Chronik

2. Samuel 1. Könige

Samuel

Simson Gideon

2. Könige

Nordreich Israel

Tibni und Omri

Jerobeam I.

Nadab

Ela

722/21: Fall Samarias –Israeliten werden nach Assyrien verschleppt

Schallum Bascha

Simri

Secharja Omri Ahab Ahasja Joram Jehu Joahas Joasch

Pekachja

Pekach Hoschea

Menahem Jerobeam II.

Die Propheten Elia Elisa Amos Micha ben Jimla Hosea

Könige in Israel Reichsteilung

Könige David Salomo Saul Samuel

Blütezeit Israels

Bau des Tempels in Jerusalem

Asa Abija

Rehabeam Joschafat

Ahasja Atalja Joasch

Amazja Joram

Usija Jotam

Ahas Hiskia Manasse

Die Propheten Jesaja Micha

701 v. Chr.: Assyrer belagern Jerusalem

Juda Südliches Königreich

Goldenes Zeitalter von Tyrus (Phönizien) Pharao Schischak fällt in Palästina ein

Damaskus wird mächtiger

Aufstieg Assyriens Damaskus wird von Tiglat-Pileser III. von Assyrien erobert