Heilsgeschichtlich denken

– der rote Faden zur Bibel

MICHAEL HARDT

– der rote Faden zur Bibel

MICHAEL HARDT

ZUR BIBEL

Christliche Schriftenverbreitung

An der Schloßfabrik 30 42499 Hückeswagen

Die Bibelstellen sind nach der im gleichen Verlag erschienen „Elberfelder Übersetzung“ (Edition CSV Hückeswagen) angeführt.

1. Auflage 2023

© by Christliche Schriftenverbreitung, Hückeswagen

Umschlaggestaltung: BasseDruck GmbH, Hagen

Satz und Layout: BasseDruck GmbH, Hagen

Bildnachweise: unsplash.com; pixabay.com; pexels.com; S. 104+S.113: mit freundlicher Genehmigung des Beröa-Verlags.

Druck: BasseDruck GmbH, Hagen

ISBN: 978-3-89287-431-7

www.csv-verlag.de

11 Vorwort

KAPITEL 1

19 Einleitung

20 Das Schweinefleisch, der Unfall und der Sabbat

23 Eine mutige Radiomoderatorin im Visier

25 Zwischen Verwirrung und Willkür – Christentum à la carte?

26 Weitere Beispiele: scheinbare Widersprüche

KAPITEL 2

31 Heilsgeschichtlich Denken –eine Vogelperspektive

32 Worum geht’s?

32 Was ist die Kernaussage?

33 Wie kommt man zu dieser Auffassung?

35 Was ist die Konsequenz?

36 Gibt es Alternativen?

37 Woher die Brisanz?

KAPITEL 3

41 Einige Fragen und Antworten

42 Einige Einwände

43 Gibt es überhaupt heilsgeschichtlichen Wechsel in der Bibel?

53 Hat Gott sich etwa geändert?

54 Hat Gott etwa seinen Plan ändern müssen?

54 Hat sich der Weg der Errettung geändert?

55 Wusste Gott nicht im Voraus, dass der Mensch versagen würde?

56 Ist Gottes Plan etwa gescheitert?

57 Wer heilsgeschichtlich denkt, steckt alles in Schubladen

58 Der Dispensationalismus ist zu jung, um wahr zu sein

59 Schuld am Nahostkonflikt?

KAPITEL 4

63 Heilsgeschichtliche Epochen

64 Was ist eine Epoche oder Haushaltung?

65 Ist der Ausdruck „Haushaltung“ biblisch?

67 Ist das Konzept einer „Haushaltung“ (Epoche) biblisch?

68 Ein wiederkehrendes Muster

69 Entdeckungsreise: Welche Epochen gibt es?

70 Die Entdeckungen eines unvoreingenommenen Bibellesers

75 Mögliche Einteilungen

78 Die Epochen im Einzelnen

84 Aber warum nun all diese Epochen?

88 Mögliche Modifikationen

94 Heilsgeschichtliches Denken als 3D-Brille

KAPITEL 5

97 Heilsgeschichtliche Epochen –und ihre praktische Relevanz

98 Kein trockenes Thema

99 Betty und die neue Haushaltung

100 Beispiele aus dem christlichen Alltag

KAPITEL 6

123 Es geht um mehr als Epochen: die großen Bausteine

126 Exkurs: Bündnistheologie

141 Baustein 1: Die buchstäbliche Auslegung der Bibel

180 Baustein 2: Die progressive Offenbarung

199 Baustein 3: Die Unterscheidung von Versammlung und Israel

214 Baustein 4: Israel hat eine Zukunft

292 Baustein 5: Der neue Bund

322 Baustein 6: Die Erprobung des ersten Menschen endet am Kreuz

332 Baustein 7: Christen nicht unter Gesetz

356 Baustein 8: Christus erscheint – vor dem Friedensreich

381 Baustein 9: Die unmittelbare christliche Erwartung

419 Baustein 10: Blackbox jüdischer Überrest

KAPITEL 7

451 Eine ganz besondere Epoche

452 Die Zeit der Gnade

453 Unvorstellbarer Reichtum: Merkmale der christlichen Epoche

KAPITEL 8

471 Heilsgeschichtlich denken –und die Herrlichkeit Gottes

ANHANG 1

479 Christen leben in Erwartung

ANHANG 2

489 Die Erscheinung in Macht und Herrlichkeit–Ablauf der Ereignisse

ANHANG 3

495 Der Bund mit David

ANHANG 4

517 Und die harten Nüsse? Oder: Einige schwierige Bibelstellen

ANHANG 5

549 Weitere Hinweise auf den zukünftigen jüdischen Überrest

558 Bibelstellenverzeichnis

570 Stichwortverzeichnis

49 Tabelle 1:

Die alte und die neue Haushaltung –Vergleich in Hebräer 10

77 Tabelle 2:

Heilsgeschichtliche Epochen –ein nützliches Schema

157 Tabelle 3: Erfüllte Prophetie und ihre Auslegung durch das NT: Beispiele

158 Tabelle 4: Erfüllte Prophetie und ihre Auslegung durch Christus selbst: Beispiele

187 Tabelle 5:

Die fortschreitende und die endgültige Offenbarung Gottes

211 Tabelle 6:

Israel und die Versammlung –Unterschiede

373 Tabelle 7:

Im NT verwendete Ausdrücke für die Erscheinung Christi in Herrlichkeit

390 Tabelle 8:

Gegenüberstellung: Entrückung und Erscheinung

392 Tabelle 9:

Biblische Bezeichnungen für Entrückung und Erscheinung

93 Abb.1: Zeitgeschichtl. Epochen – mit Übergangszeit

124 Abb.2: Bausteine heilsgeschichtlichen Denkens

221 Abb.3: Gottes himmlisches Programm: die Versammlung

222 Abb.4: Gottes irdisches Programm: Israel

223 Abb. 5: Gottes Programm für Israel und für die Versammlung

225 Abb.6: Die Botschaft der Propheten

274 Abb. 7: Das Land Kanaan –vom Nil bis zum Euphrat

285 Abb. 8: Drei Bündnisse –eine kongruente Botschaft

319 Abb. 9: Die Versammlung –gesegnet ohne Bund

329 Abb. 10: Der erste und der zweite Mensch

358

Abb.11: Amillenarismus

358 Abb.12: Postmillenarismus

359 Abb.13: Prämillenarismus

386 Abb.14: Die zwei Phasen der Wiederkunft Christi

388

397

Abb.15: Entrückung und Erscheinung –getrennt durch konkrete Ereignisse

Abb.16: Zwei Phasen der Parousia – und die Drangsal (Trübsal)

401

418

447

Abb.17: Die Offenbarung: die Versammlung im Himmel während der Drangsal

Abb.18: Die Entrückung und die Erscheinung

Abb.19: Gläubige in der Drangsal: der jüdische Überrest

VORWORT

VORWORT

Heilsgeschichtliches Denken – was ist gemeint? Eine ausführliche Erklärung folgt – aber so viel schon einmal vorab: Heilsgeschichtliches Denken ist nicht so sehr eine Lehre als vielmehr ein Rahmen, der es erlaubt, die Bibel als ein harmonisches Ganzes zu verstehen.

Verstehen durch Kontext

Viele Bibelleser kennen eine große Anzahl an biblischen Geschichten und Büchern, wissen aber nicht so recht, wie sie zusammenpassen. Sie ziehen moralische Lehren aus den Berichten über Abraham, David und Ruth, und sie genießen die Zusagen mancher Psalmworte – aber was ist die Gesamtbotschaft der Bibel? Wie kann man Briefe und Poesie, Geschichte und Propheten im Zusammenhang verstehen?

Heilsgeschichte ist der rote Faden, der sich durch die Bibel zieht. Sie zeigt, wie Gott durch die Jahrhunderte hindurch gehandelt hat und handeln wird, um seinen Plan mit den Menschen zu erfüllen. Der heilsgeschichtliche Rahmen, der die verschiedenen Teile der Bibel miteinander verbindet, ist eine Art göttliches Navigationsgerät, das uns hilft, die Bibel durchzulesen, ohne uns zu verirren.

Kurz gesagt geschieht das dadurch, dass man jede biblische Aussage in ihren heilsgeschichtlichen Kontext – der sich aus der Bibel selbst ergibt –einordnet. Das heißt, man beachtet, dass Gott in unterschiedlichen Epochen auf unterschiedliche Weise mit Menschen handelt oder, einfach ausgedrückt, dass Er von Zeit zu Zeit die „Spielregeln“ ändert (wie wir sehen werden, aus gutem Grund).

„Einordnen“ – klingt kompliziert? Riecht nach mühsamer Arbeit? Im Grunde genommen sind wir es aber alle gewohnt, Aussagen einzuordnen:

• Niemand würde behaupten, es sei einerlei, ob ein Satz den Fußballregeln oder den Rugbyregeln entnommen ist.

• Keiner käme auf die Idee, sich in Deutschland ein persönliches Tempolimit von 110 km/h aufzuerlegen, nur weil dies im Vereinigten Königreich Vorschrift ist.

Ebenso sind wir es gewohnt, sehr wohl zu berücksichtigen, wer der „Absender“ und wer der „Empfänger“ einer Aussage ist. Wer würde schon einen

Brief öffnen und lesen, ohne sich vorher die Frage zu stellen, an wen er gerichtet ist? Ob Rechnung oder Liebesbrief, das könnte peinlich werden … Wir sind es gewohnt, einzuordnen oder – um ein etwas schickeres Wort zu benutzen – zu kontextualisieren. In unserem Lebensalltag tun wir das ständig, automatisch, fast unbewusst, aber zielsicher. Wir kennen die relevanten Fragen: „Woher kommt dieser Text?“ oder „Wer hat diese Worte gesagt oder geschrieben?“ oder „An wen richtet sich diese oder jene Aussage?“ bzw. „Was ist der Geltungsbereich dieser oder jener Vorschrift?“

Oder doch nicht?

Merkwürdig, dass man gerade das mit der Bibel oft nicht tut. Man reißt Aussprüche aus ihrem Zusammenhang, ohne Rücksicht auf Verluste. Viele Christen lassen sich per App einen morgendlichen Andachtsvers zuschicken und nehmen das dann als Botschaft für diesen Tag. Andere öffnen blind die Bibel und tippen mit geschlossenen Augen auf einen Vers und erhoffen sich dadurch eine Ermutigung oder sogar eine übernatürliche „Weisung“. Aber was ist, wenn der Finger auf den falschen Vers tippt (z. B. „Erschlagt jeder seinen Bruder und jeder seinen Freund und jeder seinen Nachbarn“, 2. Mo 32,27)? Was jetzt? Dasselbe nochmal – und hoffentlich „passt“ (mir) der nächste Vers?

Gottes Wort ist zweifellos lebendig. Er kann auch einen zusammenhangslos gelesenen Bibelvers in unser Leben sprechen lassen. Aber wer die Botschaft der Bibel verstehen möchte, wird feststellen, dass jedes Buch, jeder Vers, jede Aussage in ihrem Zusammenhang gesehen werden muss – und dazu gehört eine Kontextualisierung –, auch im heilsgeschichtlichen Sinn.

Ein Schutz

Die Bibel ist heilsgeschichtlich aufgebaut. Nur wer die Unterschiede zwischen verschiedenen Heilszeiten beachtet, kann die Bibel verstehen. Wir tun deshalb gut daran, das zu erforschen. Sonst fallen wir auf falsche Lehren herein. Hier bietet heilsgeschichtliches Denken unerlässlichen Schutz. Das folgt aus dem vorigen Abschnitt: Man kann Gottes Gedanken nur verstehen, wenn

man biblische Aussagen heilsgeschichtlich einordnet. Dieses „Einsortieren“ ist unerlässlich, um die Wahrheit zu erkennen und Irrtum abzuwehren.

Für jede mögliche Lehre oder Meinung gibt es Bibelverse, die sie – scheinbar – stützen. Aber eben nur, bis der Zusammenhang beachtet wird. Natürlich brauchen wir den Heiligen Geist, das Gebet, die Nähe zum Herrn. Aber nur wer zusätzlich heilsgeschichtlich kontextualisiert, ist hier gewappnet. Wer es unterlässt, begibt sich auf das Glatteis.

Wenn heilsgeschichtliches Denken ein so hervorragender Schlüssel zum gesunden Bibelverständnis ist, warum ist es dann ein derart spannungsgeladenes Thema?

Die einen praktizieren es seit Jahren, vielleicht ohne sich viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Anderen ist Heilsgeschichte ein Buch mit sieben Siegeln. Wieder andere halten die heilsgeschichtliche Herangehensweise an die Bibel für ein großes Missverständnis oder sogar einen gefährlichen Irrtum.

Was wir nicht anstreben, ist eine unchristliche Kontroverse unter Christen. Davon hat es mehr als genug gegeben. Andererseits ist es unmöglich, die Wichtigkeit und Relevanz heilsgeschichtlichen Denkens herauszustellen, ohne wenigstens ein Stück weit auf die Gegenposition einzugehen. Dabei lässt es sich auch nicht vermeiden, manche Argumente zu untersuchen und gegebenenfalls zu entkräften oder zu widerlegen. Aber Polemik und Angriffe auf Personen möchte dieses Buch bewusst vermeiden. Es geht darum, das Licht des Wortes Gottes scheinen zu lassen.

Dennoch will dieses Buch überzeugen. Es will zeigen, dass heilsgeschichtliches Denken nicht nur gut und nützlich ist, sondern geradezu unentbehrlich. Unentbehrlich deshalb, weil man sonst die Bibel nicht verstehen kann, jedenfalls nicht als ein harmonisches Ganzes.

Mehr als Epochen

Eingeweihte Leser wissen, dass heilsgeschichtliches Denken mit Epochen zu tun hat, in denen Gott auf bestimmte, erkennbare Art und Weise mit Menschen

gehandelt hat, anders als in anderen Epochen. Aber es geht um viel mehr als Epochen. Diese sind ein Mittel zum Zweck.

Die eigentliche Substanz liegt weder in Epocheneinteilungen noch in schillernden Zeitstrahlgraphiken, sondern darin, das Wesen der christlichen Wahrheit zu erkennen.

Um das zu erleichtern, besprechen wir im Hauptteil dieses Buches zehn Bausteine oder Grundpfeiler der biblischen Wahrheit (Kapitel 6).

Diese Bausteine zu erfassen, ist wichtiger als alle Epocheneinteilungen und Graphiken zusammen:

• Es ist möglich, auch trotz leicht unterschiedlicher Epocheneinteilungen, die Wahrheit der Bibel und insbesondere die christliche Lehre zu erfassen.

• Andererseits wäre es selbst bei einer noch so durchdachten und perfekten Epocheneinteilung fatal, einen oder mehrere dieser Bausteine zu übersehen.

Heilsgeschichtliches Denken ist weder eine Spitzfindigkeit noch eine Detailfrage für Experten. Es geht darum, Gottes Gedanken zu verstehen – und zwar nicht nur mit dem Teleskop (Gottes Handeln durch die Menschheitsgeschichte hindurch), sondern auch und gerade mit dem Mikroskop (Gottes Willen für die Details im täglichen Leben und Gottes Gedanken über das Wesen des Christentums). Es geht um die Praxis des christlichen Lebens und das Wesen des Christseins:

• „Was ist ein Christ?“

• „Wie unterscheiden sich Christen von Gläubigen in anderen Zeitepochen?“

• „Was ist Gottes Wille in meinem täglichen Leben?“

Heilsgeschichtliches Denken als „Conditio sine qua non“ 1

Zwei Thesen – die beim ersten Lesen durchaus kühn erscheinen mögen – stellen wir voran, weil sie die Stoßrichtung dieses Buchs auf den Punkt bringen:

• THESE 1 : Wer die Bibel akzeptiert und damit Gott beim Wort nimmt, kommt unweigerlich dazu, heilsgeschichtlich zu denken.

• THESE 2 : Wer es ablehnt, heilsgeschichtlich zu denken, kann die Bibel nicht verstehen. Er muss sogar zu dem Schluss kommen, dass die Bibel sich selbst widerspricht.

So weit sind diese Thesen lediglich in den Raum gestellte, nicht erwiesene Behauptungen. Aber eins ist klar: Sollte etwas daran sein, muss es sich lohnen, über das Thema nachzudenken. Sollte dem so sein (wie dieses Buch zeigen möchte), dann wird unmittelbar klar: Ohne heilsgeschichtliches Denken kann es kein gesundes Bibelverständnis geben! Man mag einzelne Gedankengänge erfassen und ein Maß an Licht bekommen, aber man kann die Bibel nicht in ihrer Gesamtheit als eine große kohärente (zusammenhängende) Offenbarung erkennen.

Für echte Christen ist die Bibel genau das: die definitive Offenbarung Gottes. Daraus ergibt sich unmittelbar und ganz natürlich der Wunsch, sie zu verstehen – denn könnte es etwas Größeres für ein Geschöpf geben, als die expliziten Mitteilungen seines Schöpfers und Erlösers zu erfahren, sie zu erfassen und sie „nachzudenken“? Heilsgeschichtliches Denken – wie die Bibel selbst es lehrt – liefert die nötige Hilfestellung dazu und auch das Handwerkszeug, das gewonnene Bibelverständnis zu begründen und zu verteidigen.

An wen wendet sich dieses Buch?

Dieses Buch hat drei Zielgruppen im Auge:

• Erstens geht es um junge Gläubige. Es möchte ihnen helfen, ein gesundes und biblisches heilsgeschichtliches Denken zu entwickeln. Und es

1 Bedingung, ohne die nichts geht oder sein kann.

möchte Mut machen, die Bibel beim Wort zu nehmen und den Reichtum zu entdecken, den Gott uns als Christen gegeben hat.

• Zweitens wendet sich dieses Buch an solche, die seit Jahren ihre Bibel durch die heilsgeschichtliche Brille lesen, aber ohne so recht begründen zu können, warum sie das tun und warum das richtig ist. Das Buch will eine solide Basis zeigen, auf der man sich die Wahrheit wirklich zu eigen machen kann (statt sie nur zu übernehmen) und sie wirksam verteidigen kann.

• Die dritte Zielgruppe besteht aus Gläubigen, denen der heilsgeschichtliche Ansatz fremd ist. Manche von ihnen kennen ihn entweder gar nicht oder nur aus Angriffen oder Widerlegungsversuchen. Gerade ihnen möchte ich Mut machen, sich einmal unvoreingenommen mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Einige Kapitel können von Lesern der zweiten Gruppe übersprungen werden, siehe Hinweise dazu im Text.

Allen drei Gruppen möchte dieses Buch helfen, die Weisheit und Herrlichkeit Gottes zu erkennen, wie sie im Lauf der Heilsgeschichte ans Licht kam –und so in der „gegenwärtigen Wahrheit“ befestigt zu werden (2. Pet 1,12) und den „unergründlichen Reichtum des Christus“ (Eph 3,8) etwas mehr kennen und schätzen zu lernen.

DESHALB WILL ICH SORGE TRAGEN, EUCH IMMER AN DIESE DINGE ZU ERINNERN, OBWOHL IHR SIE WISST UND IN DER GEGENWÄRTIGEN WAHRHEIT BEFESTIGT SEID.

2. PETRUS 1,12

MIR, DEM ALLERGERINGSTEN VON ALLEN HEILIGEN, IST DIESE GNADE GEGEBEN WORDEN, DEN NATIONEN DEN UNERGRÜNDLICHEN REICHTUM DES CHRISTUS ZU VERKÜNDIGEN.

EPHESER 3,8

EINLEITUNG

EINLEITUNG

20 Das Schweinefleisch, der Unfall und der Sabbat

23 Eine mutige Radiomoderatorin im Visier

25 Zwischen Verwirrung und Willkür –Christentum à la carte?

26 Weitere Beispiele: scheinbare Widersprüche

Heilsgeschichtliches Denken gehört nicht (nur) ins Bücherregal oder auf die Festplatte. Ob wir heilsgeschichtlich denken oder nicht, berührt den Alltag. Ein paar konkrete Beispiele werden schnell zeigen, worum es geht oder, besser gesagt, warum es ohne heilsgeschichtliches Denken eben nicht geht.

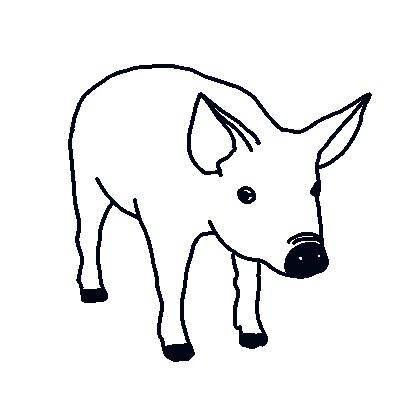

Ein junger Gläubiger – nennen wir ihn Tim – ist zu einer Grillparty eingeladen. Es soll gerade losgehen, da lässt jemand die Bemerkung fallen: „Übrigens, das ist alles Schweinefleisch.“ Der junge Christ ist sich nicht sicher, wie es sich eigentlich damit verhält. Essen Christen Schweinefleisch?

Sagt die Bibel etwas dazu?

Mit einem Griff zum Handy versucht Tim, sich Klarheit zu verschaffen. Eine Schnellsuche nach „Schwein“ und „Fleisch“ führt ihn prompt zu 5. Mose 14:

„… und das Schwein … unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen“ (5. Mo 14,8).

Etwas enttäuscht will Tim sich schon verabschieden, da kommt ihm ein Gedanke: Sagt die Bibel vielleicht noch mehr zu diesem Thema? Bei einer zweiten Suche kommt folgendes Ergebnis heraus:

„Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne zu untersuchen um des Gewissens willen“ (1. Kor 10,25).

Im ersten Moment atmet er erleichtert auf. Es ist also doch in Ordnung, er kann bleiben. Aber im nächsten Moment wird ihm sein Dilemma klar: Die zwei Bibelverse scheinen sich zu widersprechen. Welcher ist nun bindend für ihn? Wer entscheidet das? Nach welchen Kriterien soll er vorgehen? Mit welchem Recht könnte er darüber befinden, ob 5. Mose 14 greift („nicht essen“) oder eher 1. Korinther 10 („essen, ohne zu untersuchen“)?

Tim entscheidet sich, nach 1. Korinther 10 vorzugehen, weil es später geschrieben wurde und zum Neuen Testament gehört. Aber ganz wohl ist ihm dabei nicht. Ist denn das Alte Testament nicht Gottes Wort? Heißt es nicht gerade in Bezug auf das Alte Testament: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben“ (2. Tim 3,16)?

Tim merkt, dass ihm der Kompass fehlt. Er braucht dringend einen Rahmen, mit dem er diesen scheinbaren Widerspruch auflösen kann. Er möchte beide Bibelverse respektieren – und dennoch Klarheit bekommen, ob er nun zugreifen darf oder nicht. Was er noch nicht weiß, ist, dass es diesen Rahmen bereits gibt: heilsgeschichtliches Denken!

Die Grillparty ist vorbei. Gut gesättigt, aber immer noch tief in Gedanken, macht Tim sich auf den Weg nach Hause. Doch da passiert es. Ein PKW missachtet ein Stoppschild, Tim kann nicht mehr ausweichen, es kracht! Glücklicherweise ist niemand verletzt – aber die Autos sind schrottreif.

Der Fahrer des anderen Wagens, ein Mann im mittleren Alter, und zwei Kinder steigen aus. Tim – der Schock sitzt ihm noch in den Knochen – überlegt: Wie soll er sich jetzt verhalten? Schließlich ist er überzeugter Christ. Aber ärgerlich ist er schon. Langsam geht er auf den Unfallverursacher zu. Dabei fällt ihm der Vers ein, den er am Morgen in seiner Andacht gelesen hat:

„Seine Söhne seien Waisen, und seine Frau sei Witwe!

Und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen!“ (Ps 109,9.10)

David hatte wahrscheinlich gute Gründe für diesen Ausspruch, aber instinktiv fühlt Tim, dass Rachegedanken dieser Art unchristlich sind. Zum Glück fällt ihm noch ein anderer Vers ein:

„Rächt nicht euch selbst, Geliebte“ (Röm 12,19).

Tim gibt sich einen Ruck. Er gibt dem Unbekannten die Hand und fragt, ob wirklich alle unverletzt sind. Irgendwie ist er erleichtert, aber wieder beschleicht ihn das mulmige Gefühl, dass er auch dieses Mal mehr oder weniger willkürlich den einen Vers ausgeblendet und den anderen befolgt hat. Mit welchem Recht?

Der Aufsitzmäher

Endlich kommt Tim doch noch nach Hause und lässt sich erschöpft ins Bett fallen, um am folgenden Samstagmorgen ordentlich auszuschlafen. Aber um Punkt acht wird er durch einen lauten Motor geweckt. Sein Nachbar hat gerade am Vortag einen Aufsitzmäher erstanden und probiert diesen – anscheinend mit wachsender Begeisterung – unweit von Tims Schlafzimmerfenster ausgiebig aus. Tim überlegt verschlafen, was davon zu halten ist. Ihm fällt ein, dass der Samstag in der Bibel Sabbat heißt und dass es konkrete Vorschriften dazu gab. Noch blinzelnd tippt er das Wort Sabbat in sein Smartphone und wird sofort fündig:

„Sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag soll euch ein heiliger Tag sein, ein Sabbat der Ruhe dem Herrn; wer irgend an ihm eine Arbeit tut, soll getötet werden“((2. Mo 35,2).

Jetzt ist Tim hellwach. Besonders der letzte Teil des Verses lässt ihn aufhorchen. Sollte sein Nachbar gerade eine Straftat verübt haben, die mit der Todesstrafe geahndet wird (oder werden sollte)? Wenn ja, wer ist dafür zuständig? Warum macht niemand etwas dagegen? Glücklicherweise unternimmt Tim gar nichts – außer, dass er sich fest vornimmt, herauszufinden, wie man die Bibel richtig verstehen und auch solche Verse sinnvoll einordnen kann.

Diese Beispiele sind zugegebenermaßen erdacht – aber die Problematik ist real – und zuweilen brisant. Das zeigt das folgende Beispiel, dass sich tatsächlich so ereignet hat.

Dr. Laura Schlessinger, eine amerikanische Autorin und Radiomoderatorin, hatte ein Interview gegeben und war dabei zu ihrer Einstellung zur Homosexualität befragt worden. Sie antwortete, sie sei überzeugte Christin, sie glaube an die Bibel und sie halte Homosexualität für unmoralisch. Dabei verwies sie als Begründung auf 3. Mose 18,22. Dort heißt es:

„Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt: Es ist ein Gräuel“ (3. Mo 18,22).

Kurze Zeit später kam der Leserbrief. Der Schreiber stellte ihr eine ganze Reihe ironischer Fragen, die alle demselben Muster folgten: Wenn Sie diesen Vers für maßgeblich halten, warum dann nicht auch folgende Verse? Er schrieb, dass er seine Tochter als Sklavin verkaufen wolle und fragte an, ob Dr. Schlessinger ihm einen angemessenen Preis empfehlen könne für diese Transaktion, die ja nach 2. Mose 21,7 gestattet sei:

„Und wenn jemand seine Tochter zur Magd verkauft ...“ (2. Mo 21,7).

Der Schreiber gab auch an, einen Onkel zu haben, der einen Bauernhof besitze, der aber gegen 3. Mose 19,19 verstoße, indem er verschiedene Arten von Samen auf dasselbe Feld säe. Er gab auch an, dieser Onkel fluche häufig und bat um Rat, wie die Todesstrafe auszuführen sei.

So amüsant der Brief auf den ersten Blick klingt, er ist nichts anderes als ein scharfer Angriff auf bibelgläubige Christen und ein Versuch, sie – und die Bibel – zu diskreditieren und lächerlich zu machen. Besagte Radiomoderatorin mag mutig gewesen sein. Aber war sie weise (und hatte sie überhaupt recht darin), ihre Meinung mit einer Aussage aus 3. Mose 18 zu begründen – ohne jegliche Einordnung in den heilsgeschichtlichen Kontext dieser Aussage?

Auch dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel „sauber“ benutzen und richtig anwenden. Sonst bieten wir – wenn auch ungewollt – unnötige Angriffsfläche und dürfen uns nicht wundern, wenn diese von Atheisten und anderen Gegnern der Bibel schnell erkannt und ausgenutzt wird.

Wer die Bibel – wie der Schreiber dieses Leserbriefs – liest, ohne den Unterschied zwischen verschiedenen heilsgeschichtlichen Epochen zu beachten, wird sehr wohl auf vermeintliche Widersprüche oder „unhaltbare“ Aussagen stoßen. Wer dagegen den heilsgeschichtlichen Rahmen berücksichtigt, den die Bibel selbst vorgibt und in dem sie gelesen werden will, tappt nicht so leicht in diese Falle. Er versteht, dass keine der zitierten Vorschriften an Christen gerichtet sind, nimmt zur Kenntnis, welche Vorschriften Gott damals seinem Volk Israel gab und zieht die Lehraussagen des Neuen Testaments hinzu, um zu erfahren, was Gottes Gedanken für die christliche Zeit sind.