Correndo o risco da topologia e da poesia

Expandir a psicanálise

Série

Correndo o risco da topologia e da poesia

Expandir a psicanálise

Michel Bousseyroux

Tradução

Cícero Alberto de Andrade Oliveira

Revisão técnica

Conrado Ramos

Revisão da tradução e notas (editor)

Miriam Ximenes Pinho-Fuse

Título original: Au risque de la topologie et de la poésie: élargir la psychanalyse, de Michel Bousseyroux

© Éditions érès 2011

Correndo o risco da topologia e da poesia: expandir a psicanálise

© 2025 Editora Edgard Blücher Ltda.

Editora Edgard Blücher Ltda.

Série Dor e Existência, organizada por Cibele Barbará, Miriam Ximenes

Pinho-Fuse e Sheila Skitnevsky Finger

Publisher Edgard Blücher

Editor Eduardo Blücher

Coordenador editorial Rafael Fulanetti

Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia

Produção editorial Ariana Corrêa

Preparação de texto Regiane da Silva Myiashiro

Diagramação Guilherme Salvador

Revisão de texto Cristiana Gonzaga Souto Corrêa

Capa Juliana Horie

Imagem de capa The Tight Rope Walker (Seiltänzer), 1923, de Paul Klee, via Wikimedia Commons

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil

Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

Bousseyroux, Michel Correndo o risco da topologia e da poesia : expandir a psicanálise / Michel Bousseyroux; tradução de Cícero Alberto de Andrade Oliveira. – São Paulo : Blucher, 2025

448 p. : il. – (Série Dor e Existência / organizada por Cibele Barbará, Miriam Ximenes Pinho-Fuse, Sheila Skitnevsky Finger).

Bibliografia

ISBN 978-85-212-2473-0 (Impresso)

ISBN 978-85-212-2475-4 (Eletrônico – Epub)

ISBN 978-85-212-2474-7 (Eletrônico – PDF) Título original: Au risque de la topologie et de la poésie: élargir la psychanalyse

1. Psicanálise. 2. Topologia (Psicanálise). 3. Psicanálise e poesia. 4. Lacan, Jacques, 1901-1981. I. Titulo. II. Série. III. Oliveira, Cícero Alberto de Andrade. IV. Barbará, Cibele. V. Pinho-Fuse, Miriam Ximenes. V. Finger, Sheila Skitnevsky.

Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise

Conteúdo

Prefácio à edição de bolso 15

Prefácio à primeira edição 21

Albert Nguyên

Prefácio à edição brasileira

“Você sonha muito? De que são feitos os seus sonhos?” 27

Conrado Ramos

Preâmbulo 49

Parte I

O ser sexuado e seus gozos Entre lógica e topologia

1. Pesquisas sobre o gozo outro 55

2. O nãotodo: sua lógica e sua topologia 79

3. O espaço do estreitar-se e seu nó

Parte II

Estruturas clínicas e nominações

O que se aprende com a topologia

4. Revisão da paranoia 117

5. Da fissura aos abismos 127

6. O homem que perdera seu reflexo por causa de uma flor 139

7. As doenças da indistinção 149

8. A não relação sexual e o que faz suplência a ela

A relação sexual e o que faz frente a ela 157

9. Identidade: o Homem dos lobos

O passaporte da fantasia 173

10. Philippe, o Claro

O falasser ao clarão da letra 197

11. Nomes e renomes do Pai

Contribuição para uma teoria borromeana da nominação 217

12. Posição do sintoma 237

13. Mais além do inconsciente, 4, 5, 6 253

14. O Nóbo de Lacan

Visão de conjunto sobre a clínica borromeana 277

Parte III O tempo do fim A experiência do real e sua topologia

15. O objeto kleiniano e o passe 301

16. Passe e fim pelo nó 331

17. O tempo urge

18. Tampão do real e desfecho da análise

Parte IV Lacan, Blanchot, Celan, Cheng: à beira do étrou

19. Do matema ao poema: qual real?

20. Qual poesia depois de Auschwitz? Paul Celan: a experiência do verdadeiro furo

21. A resposta de Maurice Blanchot: sua Befindlichkeit no real

22. Fazer mais que falar: o Vazio mediano e a escrita borromeana

títulos da Série Dor e Existência

1. Pesquisas sobre o gozo outro1

Estar eternamente debruçada sobre o duplo abismo, eis o meu segredo.

Ângela de Foligno, O livro de visões e instruções

Um suplemento de abismo

Em suplência ao gozo fálico que elas têm não menos que os homens, existe um gozo outro, não causado pelo objeto a, que abala as mulheres, ou que as resgata, e que elas experimentam, quando isso lhes ocorre – mas não a todas – sem que saibam nada a respeito. Dizendo isso, Lacan pretendia dar destaque às considerações orgânicas sobre o gozo feminino, daquelas que o constituem a partir do “polo posterior do bico do útero e outras babaquices, é o caso de dizer”. Quando Lacan disse isso, em 20 de fevereiro de 1973, durante o seminário Mais, ainda, 2 era a época em que, nos Estados Unidos,

1 Texto escrito a partir de duas apresentações no seminário de Escola Dit(s)-mensions de la jouissance, publicado pela Revista En-Je lacanien em 2004 (esgotado).

2 Lacan, J. (2008). O seminário, livro 20: mais, ainda (p. 81; M. D. Magno, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1975-1976).

Mar y Jane Sherfey3 desenvolvia uma nova teoria da feminilidade de acordo com as recentes descobertas da embriologia e da sexologia e em que, na França, enquanto as feministas do grupo Psicanálise e Política lotavam o seminário, analistas de sua escola como Michèle Montrelay e Luce Irigaray tentavam repensar a feminilidade. Com efeito, Michèle Montrelay publicou, em 1970, um artigo na revista

Critique, “Recherches sur la féminité” [Pesquisas sobre a feminilidade], na qual Lacan diz ter trazido um degelo para o problema da sexualidade feminina que permanecia bloqueado desde Jones.

A ideia de que a feminilidade é um suplemento, e não um complemento da masculinidade, foi defendida pela primeira vez por dois alunos de Lacan, François Perrier e Wladimir Granoff, em um trabalho apresentado por eles em setembro de 1960 no colóquio internacional de psicanálise sobre a sexualidade feminina, realizado em Amsterdã (primeiramente publicado em 1964 no número 7 de La psychanalyse, este notável trabalho foi reeditado em 1979 na coleção de René Major “La psychanalyse prise au mot” sob o título

Le désir et le féminin [O desejo e o feminino]). Imaginem a bomba que foi no Mouvement de Libération des Femmes [Movimento de Libertação das Mulheres] o fato de Lacan dizer que a mulher não existe, que não existe “todas as mulheres” e que esse pastout [nãotodo] abre um gozo suplementar para elas!

Ao sustentar que é entre Φ e S( ), entre um gozo fora do corpo e um gozo fora da linguagem, que uma mulher está dividida, e que essa divisão entre dois gozos é de ordem lógica e topológica, Lacan tomava um rumo oposto ao da crença generalizada de uma partilha orgânica entre clitorianos e vaginais, segundo o postulado, ainda bem enraizado no superego feminino, de que se tornar uma mulher “mulher” é tornar-se vaginal, ter experimentado o orgasmo vaginal, de acordo com a teoria freudiana que faz da travessia clitóris-vaginal

3 Sherfey, M. J. (1976). Nature et évolution de la sexualité féminine (Col. Le fil rouge). PUF.

2. O nãotodo: sua lógica e sua topologia

C onvidado a falar nesse laboratório de pesquisa sobre o nãotodo [pastout] que é a associação L’Asphère, proponho reexaminar, mais uma vez, os dizeres de Lacan sobre o nãotodo [pastout], referindo-me a alguns avanços recentes da matemática, concernentes em particular à hipótese do contínuo e à função que o -1 assume em certas sequências de inteiros.

A introdução, por Lacan, da barra de negação sobre o ∀ do quantificador universal data de 19 de maio de 1971. Trata-se da sessão do seminário De um discurso que não fosse semblante, 1 em que, para expressar logicamente que não é enquanto “toda mulher” que os “sendo mulheres”, diferentemente dos “sendo homens”, podem se inscrever na função fálica, e portanto, para dizer que não há mais “todas as mulheres” do mesmo modo que não há mais universal feminino, Lacan coloca, pela primeira vez, sobre o quantificador universal, uma negação que não diz que não há nenhum, mas que o que há não forma de modo algum um todo. Isso é uma inovação em relação à forma como a negação se escreve na lógica das proposições

1 Lacan, J. (2009). O seminário, livro 18: de um discurso que não fosse semblante (1971). (V. Ribeiro, Trad.). Zahar.

quantificadas, em que o não universalmente p equivale a existe não p, do qual Lacan quer se afastar.

A pan-tomina de Aristóteles

Na sessão seguinte, em 9 de junho de 1971, Aristóteles é convocado à tribuna. De acordo com Lacan, seria fácil, relendo Aristóteles, detectar qual relação com a mulher identificada com a histérica lhe permitiu instaurar, cito, “sua lógica pela escolha do vocábulo pan”, “toda essa pan-tomima da primeira grande lógica formal”, “o que, aliás, coloca em ótima posição as mulheres de sua época, porque ao menos elas eram estimulantes para os homens”.2 O que também pressupõe que a histérica suporta muito bem a quantificação universal, ao contrário de uma mulher que Lacan diz ser solidária do um “não mais que um” [pas plus d’un] que a aloja na lógica do sucessor em Peano. É, portanto, na medida em que “a histérica não é uma mulher”, que Lacan busca para esse nãomaiskium [papludun]3 de que cada um institui para si uma lógica fora de tudo, fora do universo. Daí a noção de não todo [pas tout] ou não todos [pas tous] que Lacan buscará primeiramente em Aristóteles ao definir a afirmativa particular em sua acepção máxima, como dizer “alguns A são B, mas não todos”, esses “alguns” não sendo extensíveis a uma totalidade. Também encontramos nos Analíticos anteriores uma formulação da particular máxima negativa que afirma “A não pertence a algum B” e que Jacques Brunschwig considera que ela quer dizer “A não pertence a todo (μη παντι) B”. Lacan tinha conhecimento da finíssima análise desse grande aristotélico, professor de história da filosofia antiga em Paris I, no artigo que ele escrevera em 1969 para o número 10 dos Cahiers pour l’analyse sobre a particular em Aristóteles.4 Brunschwig demonstra

2 Ibid., p. 144.

3 Ibid., p. 145

4 Brunschwig, J. (1969). La proposition particulière et les preuves de non-con-cluance chez Aristote. Cahiers pour l’analyse, 10 – La formalisation. Le Seuil.

3. O espaço do estreitar-se e seu nó1

Numerosos gozos

“O sujeito e os gozos”. Eis, de fato, um plural que, como o real, faz objeção à universalidade do gozo. Nos numerosos gozos – em seu número gramaticalmente falando – há espaço para aquilo que é nãotodo [pastout], tão particularmente fora dos dois universais, do afirmativo como do negativo, o do particular heterogêneo porque insubordinável a qualquer coisa. Note bem que introduzir esse particular no plural dos gozos não torna este um “aumentativo”, como dizem os gramáticos para os céus ou os ares. “Os gozos” seria, antes, um plural como eles falam de “obscurecimento”, um plural caro aos poetas, que o gramático Thibaudet define, em seu estudo sobre Flaubert, como “incorporado ao devaneio e que tudo multiplica e vaporiza; ele anula as linhas nítidas que os objetos individuais assumiriam”.2

Poderíamos partir daí: o plural dos gozos obscurece seu objeto, vaporiza a ideia de todo, anula seus contornos. A gramática, como

1 Este texto foi publicado em Le Mensuel, n. 21, EPFCL-França, janeiro de 2007

2 Thibaudet, A. (1982). Gustave Flaubert. Gallimard.

bem se vê, dá testemunho de um real, pelo entrave que o posicionamento do significante coloca para a escrita. Contudo, mais do que com a gramática, é com a lógica que temos que lidar na abordagem lacaniana dos gozos. Quero dizer que é a partir do momento que Lacan conseguiu precisar primeiramente a lógica do fantasma, em seguida a lógica da sexuação, que ele conseguiu falar mais claramente de gozos no plural, digamos de ao menos dois, a serem enodados borromeanamente por um terceiro.

O gozo falta

Porém, no ponto de partida da estrutura, aquele por meio do qual ela é apanhada, como diz Lacan em “Radiofonia”,3 parece bastante claro, ainda que esteja longe de ser simples. O gozo, do qual ele fala então no singular e até com G maiúsculo nos Escritos, 4 está em falta [est en défaut]. O gozo falta, é a falta [défaut] capital da estrutura. Ela falta ali onde o Eu se pergunta o que ele é. Essa falta é mais que capital, ela é invejável: faz definhar o próprio Ser, pois sem ela é o universo que seria vão, nada valeria a pena! É essa falta que torna o Outro inconsistente. Em outras palavras, se não faltasse o gozo, o Outro seria consistente, como gozante da existência. O fato de ele não existir não o impede, aliás, de ser: ele está/é [est] no cerne da fantasia do neurótico, pois é na medida em que o imputa ao Outro que imagina ter que sacrificar a ele sua castração. E é esse gozo enigmático do Outro que encarna, para o homenzinho, o superego feminino que Lacan, ao reformular o enigma dado pela esfinge a Édipo para recolocá-lo no coração do espaço do estreitar-se, chama de sua super-meutade [surmoitié].

3 Lacan, J. (2003). Radiofonia. In Outros escritos (pp. 400-447; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1970).

4 Lacan, J. (1998). Subversão do sujeito e dialética do desejo (p. 384). In Escritos (pp. 807-842; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1966).

4. Revisão da paranoia1

A revisão de que vou falar é a do julgamento de Lacan em relação à abordagem psicanalítica da psicose paranoica, revisão desencadeada pelos avanços do seminário que ele dedica a Joyce em 1975 e 1976. Minha questão é discernir em que medida e até que ponto “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose”2 é modificado pelo modo borromeano de pensar a estrutura. Isso é tanto menos fácil quanto, assim que se entra no Lacan borromeano para se explicá-lo, é o deslizamento a todo momento, o deslizamento para o imaginário, que ele também chama de mentalidade.

Foraclusão e o Pai borromeano

É preciso dizer que, nesse momento borromeano de seu ensino, Lacan passara a pensar, como ele formula durante a sessão de 16

1 Este texto foi publicado em março de 2004 na Revue des collèges cliniques du Champ lacanien, (4), Abord psychanalytique des psychoses.

2 Lacan, J. (1998). De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. In Escritos (pp. 537-590; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1966).

de março de 1976, que, em relação à foraclusão, “o Nome-do-Pai é, no final das contas, algo leve”3 e que há uma foraclusão muito mais radical a ser levada em conta, que é a do sentido pelo real, sendo o sentido definido pela cópula do simbólico e do imaginário. Aí, podemos ver bem a inversão: a foraclusão vem do real, ao passo que em 1958 ela vem do simbólico, o que é foracluído ali retornando no real. A psicose é definida em 1958 como a foraclusão do Nome-do-Pai, cuja falência abre no simbólico a hiância de P0, enquanto em 1976, no modo que Lacan pensa a estrutura, é de fato mais do que um significante foracluído; é o sentido, sendo intrínseco ao sentido o fato de aí nomear algo. É verdade que o real de que fala Lacan em 1976 é não o da alucinação, mas aquele que a escrita do nó sustenta. Se ele fala da foraclusão do sentido, é porque o real nodal é tal que aí se perde o sentido das palavras real, simbólico e imaginário, permanecendo sua nominação imaginária, como a dos lógicos quando eles falam de referente.

R, S e I, o real, o simbólico e o imaginário, não são referentes da estrutura. São as diz-mensões do falasser. O que significa que R, S e I não são dados em princípio, distinguidos a priori da estrutura, como era o caso até então. É no início de seu seminário sobre as psicoses que Lacan coloca o simbólico, o imaginário e o real como os três registros necessários para compreender qualquer coisa da experiência analítica. O que era óbvio em 1955 torna-se 20 anos depois um problema, Lacan percebendo que é preciso, para que os três não se confundam, que um quarto, o sintoma, nomeie o simbólico.

Ora, a foraclusão do Nome-do-Pai, na doutrina de 1958, pressupõe a distinção prévia do simbólico. Como poderia um significante ser foracluído do simbólico se sua primazia não é assegurada? Mas não é essa primazia que vacila quando Lacan decide, no decorrer

3 Lacan, J. (2007). O seminário, livro 23: o sinthoma. (p. 117; S. Laia, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1975-1976).

5. Da fissura aos abismos

O lugar em que Freud mais aponta o dedo para a condição estrutural da psicose é em seu texto de 1918 sobre o Homem dos lobos, quando ele se pergunta sobre a alucinação, que podemos chamar de negativa, do dedo mindinho decepado. Ele distingue ali nitidamente do recalque, da Verdrängung, a Verwerfung, que pode ser traduzida por rejeição, exclusão ou recusa e que, desde e com Lacan, chamamos de foraclusão, termo jurídico que vincula o direito ao tempo e que é utilizado para a caducidade de um direito em sua data de prescrição. Podemos dizer, nesse sentido, que o prazo prescrito por Freud para o tratamento de Sergei Petrov Pankejeff precipitou sua queda no “funil temporal” da foraclusão, de que fala Lacan nos Escritos. 1 Funil em que é o futuro do gozo do Outro que se ascende ao cair ali. Não é de admirar que Gödel tenha abordado, ao trabalhar em 1950 nas equações do campo gravitacional de Einstein, a questão de uma geometria não padronizada do tempo! Pois, na psicose, o tempo é sem pai para… matá-lo: é Cronos, o pai do tempo, do tempo necessário para fazer o nó, que é foracluído.

1 Lacan, J. (1998). Resposta ao comentário de J. Hyppolite sobre a Verneinung (p. 392). In Escritos (pp. 383-401; V. Ribeiro, Trad.). Zahar.

No lapso de tempo em que o pequeno Sergei, pouco antes de seu quinto ano, alucina o corte, ele mergulha no funil temporal de seu direito decaído ao gozo peniano, que é também a ampulheta de seu direito decaído ao gozo do duplo especular, em que sua imagem se perderá 24 anos depois, em 1924, quando ele alucina um pequeno furo – outra alucinação negativa – bem no meio do rosto, no lugar de uma pequena espinha arrancada de seu nariz. Bastará um cravo para que sua psicose ecloda! A primeira vez que argumentei esse diagnóstico foi em janeiro de 1996, na Découverte Freudienne.2

Foraclusão e desmentido: o fetiche do Homem dos lobos

Sejamos claros: Freud pegou a estrutura de S. P. por sua ponta perversa. Pois, para fazer suplência à Verwerfung, há a Verleugnung! A solução encontrada pelo Homem dos lobos para fazer suplência à foraclusão da castração é desmenti-la por meio do fetichismo. É o que Freud sustenta em seu texto “O fetichismo”,3 escrito logo após o aparecimento de uma nova espinha no nariz do paciente depois de ter feito a eletrólise em 1925, a qual havia deixado uma leve cicatriz. O delírio paranoico do Homem dos lobos levaria Freud a enviá-lo a Ruth Mack Brunswick para análise. O jovem criado em um berçário inglês de que fala Freud nesse artigo, que erigiu como condição de fetiche um certo Glanz auf der Naze, um certo “brilho no nariz”, é o Homem dos lobos. Esse brilho, cuja origem se encontrava na primeira infância, na verdade devia ser lido não em alemão, mas na língua falada com ele aos três anos e meio por

2 Bousseyroux, M. (1998). L’Homme aux loups ou le pire à la lettre. 6/4/2, Bulletin de l’Association de la Cause freudienne de Toulouse-Midi-Pyrénées, (7).

3 Freud, S. (2014). O fetichismo. In Obras completas (Vol. 17; P. C. de Souza, Trad.). Companhia das Letras. (Publicado originalmente em 1927).

6. O homem que perdera seu reflexo por causa de uma flor

É no seminário A angústia que Lacan1 evoca a heautoscopia negativa, como chamamos o fato de não se ver num espelho, isto é, de alucinar, com horror, a própria imagem como ausente, negativada, nadificada. Tal é a experiência de Guy de Maupassant, muito antes de cair na demência de uma paralisia sifilítica geral que o levou ao suicídio. Ele fala sobre isso pela primeira vez em 1885 em “Lettre d’un fou” [Carta de um louco] e, sobretudo, inicialmente na forma de um conto em 1886, depois de uma novela em 1887, em O Horla, apropriadamente nomeado para dizer aquilo que está hors, fora, o que existe fora [hors], o que ex-siste embora sendo invisível e que, entre si e o espelho, o esconde. Eis o relato de Maupassant:

Enxergava-se ali como se fosse pleno dia . . . e não me vi no espelho! Ele estava vazio, claro, cheio de luz. Minha imagem não estava nele . . . E eu em frente . . . Via o grande cristalino de alto a baixo! E olhava aquilo com olhos assustados, e não tinha coragem de avançar, não ousava fazer um movimento, sentindo muito bem que

1 Lacan, J. (2005). O seminário, livro 10: a angústia (pp. 111-112; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1962-1963).

ele se encontrava entre nós, ele, e que me escaparia mais uma vez, mas que seu corpo absorvera meu reflexo.

Como senti medo! Depois, subitamente comecei a vislumbrar-me em meio a uma bruma no fundo do espelho, como se através de uma cortina d’água; e me parecia que aquela água deslizava da esquerda para a direita, lentamente, tornando minha imagem mais precisa segundo após segundo. Era como o fim de um eclipse. O que me ocultava não parecia ter contornos nitidamente definidos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando pouco a pouco.

Pude, enfim, distinguir-me completamente, como faço todos os dias ao me olhar.2

Maupassant explica a si mesmo, portanto, esse fenômeno de negativação por meio da interposição entre ele e o vidro de um filtro, que ele qualifica como um corpo imperceptível, invisível, que lhe embaça a visão, como uma cortina de névoa. O que é esse objeto estranho, de transparência opaca, que obstrui a visão de sua imagem no armário espelhado? O que é esse tampão invisível, mas tão real que vem como que devorar sua imagem, devorar seu reflexo?

O objeto libidívoro

O que a “Carta de um louco” testemunha é o aparecimento, diante do espelho, daquilo que é uma imagem do nada porque não pode ser captada no espelho e que é o objeto a.

Para compreender isso, é preciso recolocar esse objeto a no esquema óptico de Lacan, ali onde ele coloca um buquê de flores,

2 Maupassant, G. (2009). O Horla (pp. 656-657). In 125 contos (A. Bettega, Trad.). Companhia das Letras.

7. As doenças da indistinção

A perda do borromeano

Como a perda da realidade se traduz na topologia borromeana de Lacan? A perda da realidade, der Realitätsverlust, é a perda do Nome-do-Pai como um quarto círculo suplementar sem o qual nossa realidade se desloca, sem o qual nosso simbólico, nosso imaginário e nosso real não se mantêm juntos.

A perda da realidade, portanto, é a perda do borromeano. O enodamento na psicose não pode ser feito pelo quarto círculo, que é aquele que Lacan coloca como necessário à nominação. Sem essa nominação, os outros três círculos se confundem, o nó borromeano com três círculos regride a um nó pré-borromeano, feito de uma única corda, que Lacan chama de nó de três, ou mesmo de nó de trevo, e do qual ele faz o nó da paranoia. Do ponto de vista da topologia lacaniana dos nós, a perda em jogo no Realitätsverlust não é mais, como na topologia de superfície do esquema I, uma perda por perfuração, esgarçamento do tecido, mas uma perda do distinguível, uma perda por indistinção entre o real, o simbólico e o imaginário, todos os três confundidos numa consubstancialidade trinitária que se enoda ao objeto criminogênico.

Esse nó de paranoia não deixa de ter, no entanto, relação com a topologia das superfícies, uma vez que faz borda a uma banda de Mœbius com três meias torsões (Figura 7.1), de modo que as dobras produzidas pela nova passagem em sua superfície delimitam sucessivamente o lugar de gozo do Outro (que poderíamos escrever JP0, gozo de P0), o lugar de gozo de Φ0, aquele que causa o empuxo à mulher, por não encontrar o limite da exceção, e o lugar do sentido, que, como duplo sentido, se goza especularmente, ao qual sucede novamente o gozo do Outro e assim sucessivamente, esses três modos de gozar se revezando em torno do furo mœbiano da banda onde se projeta o pequeno objeto a.

Figura 7.1 O estofo da paranoia obstruindo o objeto criminogênico. Assim, os três furos da topologia da psicose de 1966, P0, Φ0 e aa’, tornam-se dez anos mais tarde, na topologia do nó, os três pedaços do estofo da personalidade por meio das quais os loucos rígidos/ lógicos [raide-fous]1 obtêm sua dobra, boa ou ruim.

1 A expressão raide-fou sugere mais do que a ideia de rigidez; ela evoca a noção de rigor lógico, como se colocasse o louco na corda bamba do real. (N.T.)

8. A não relação sexual e o que faz suplência a ela

A relação sexual e o que faz frente a ela

A perda do borromeano

A relação sexual é aquilo sobre o que Lacan emite um juízo de existência negativo, um categórico não há. Na época em que pronunciou isso, em 1971, a sentença teve o efeito de uma bomba. Agora, trata-se de uma fórmula chave-mestra pela qual resumimos o pensamento de Lacan, enquanto o objetivo dele ao propor a fórmula “não há relação sexual” era resumir as afirmações de Freud sobre a sexualidade. Dizer cruamente a verdade que está inscrita nela. Essa fórmula interpreta Freud. Interpreta, assim como escreve Lacan em “O aturdito”,1 o dizer de Freud, o dizer que se infere de sua descoberta do inconsciente e de seu dito. Todos os seus ditos dizem apenas isso, resumindo-se a este dito único: não há relação sexual. Em outras palavras, a interpretação lacaniana do inconsciente freudiano é: não há relação sexual. Se o que aprendemos de Freud, de sua descoberta do inconsciente, devesse se reduzir a uma única fórmula, seria esta: não há relação sexual. Trata-se,

1 Lacan, J. (2003). O aturdito (p. 460). In Outros escritos (pp. 448-497). Zahar. (Publicado originalmente em 1972).

ao menos, da fórmula que Lacan encontrou para restituir o dizer de Freud e o real, isto é, o impossível, que a lógica própria desse dizer identifica.

O inconsciente freudiano faz sentido, enquanto para Lacan não é o inconsciente que faz sentido – ele é apenas cifração; é a prática analítica (ela faz sentido por se referir à ausência de relação sexual, à sua ausência de sentido, a seu ab-sens [ab-sentido/ausência de sentido]). Que o inconsciente faça sentido, que o Outro seja o sentido, é de fato aquilo que Freud consegue ao decifrar sonhos, lapsos e chistes. E para Freud esse sentido é sexual. O sentido sexual é aquilo que há no fim do fim, quando se chega aos Grenzen der Deutbarkeit, aos limites da interpretação dos sonhos. Mas é preciso ver bem, explica Lacan em Les non-dupes errent de 11 de junho de 1974, que o sentido em questão é sexual apenas porque “substitui justamente o sexual que falta”. O sentido não reflete o sexual, ele faz suplência a ele. O sentido sexual que Freud dá ao inconsciente aparece, na verdade, como uma suplência ao ab-sens da relação sexual. Em sua

“Introdução à edição alemã dos Escritos”, Lacan escreve que “Aquilo de que em sua obra [de Freud] só encontramos suspeita, formulada, é verdade, é que o teste do sexo prende-se apenas ao fato do sentido, pois em parte alguma e sob nenhum signo inscreve-se o sexo por uma relação”.2 O ser falante não tem nenhuma relação quantificável com o sexo como especificante de um parceiro.

O dizer de Fliess: há relação sexual e ela se escreve

Porém, não esqueçamos que a relação sexual quantificável é aquilo que se calculava no início da psicanálise, em 1897, quando Freud se

2 Lacan, J. (2003). Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos Escritos (p. 551). In Outros escritos (pp. 550-556; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1973).

9. Identidade: o Homem dos lobos O passaporte da fantasia1

Revisitemos o caso mais famoso, o caso mais excepcional, o caso mais incrível da psicanálise (além, é claro, de Woody Allen e Fabrice Luchini!). E o mais epistemicamente controverso, no que diz respeito ao diagnóstico de estrutura: o Homem dos lobos. Reconsideremos, reavaliemos, se não de A a Z, ao menos de A a W, o que foi dito sobre isso. Pois é a partir de um percurso da letra que de A de Anna leva a W como duplo V que nossa leitura se encontrou orientada. Além das muitíssimas releituras do saber que se deposita no relato que Freud faz e do complemento que Ruth Mack Brunswick lhe traz – entre as quais retenho apenas as de Jacques Lacan e Serge Leclaire, assim como as de Nicolas Abraham e Maria Torok – proponho revisitá-lo a partir de suas memórias, as quais ele escreveu entre 1958 e 1970, intituladas L’Homme aux loups par l’Homme aux loups [O Homem dos lobos pelo Homem dos lobos]. Enquanto em suas memórias Sergei Petrov toma o cuidado de calar seu patronímico e seu primeiro nome, ele se apresentará à sua publicação sob a identidade de Wolfsmann, seu nome de caso freudiano, tendo-se autorizado, portanto, por seu

1 Este texto foi publicado na revista Mensuel, (28), da EPFCL-França, em novembro de 2007

nome de fantasia a escrever suas memórias. Proponho como chave de leitura dessa autonominação e dessa autorização a função de nominação do real que Lacan atribui à fantasia no nó borromeano de seis. Proporei, portanto, aqui a tese de que Wolfsmann conseguiu reconstituir um enodamento borromeano em que é a fantasia que, ao nomear o real, o ajudou a fazer suplência ao Inominável que ele teve de enfrentar.

O seminário (–1)

Como sabemos, a análise do Homem dos lobos com Freud durou quatro anos e meio. A partir do final de janeiro de 1910, quando a transferência se abre num modo sacrílego (numa carta de Freud a Ferenczi, ficamos sabendo que ele lhe confessa, na ocasião do primeiro encontro, a fantasia que lhe passou pela cabeça: gostaria de pegá-lo por trás e fazê-lo de bobo/cagar em sua cabeça! [lui chier sur la tête]), ao final de junho de 1914 (no dia 28, dia em que o arquiduque Franz Joseph fora assassinado), Sergei Petrov ia à Berggasse 19, todos os dias que Freud recebia. Considerando que na época a maioria das análises com Freud durava alguns meses, até mesmo algumas semanas (a do Homem dos ratos durou onze meses).

Então, o que aconteceu para tornar a análise do Homem dos lobos tão longa? Lacan tem uma opinião bastante clara sobre isso. A razão fundamental é que, durante quatro anos, o Homem dos lobos, declara Lacan em 1952, “falou durante anos sem acrescentar nada de válido. Ele apenas se mirava no espelho. O espelho é o ouvinte, no caso, Freud”.2 Ele olha a ponta do nariz no espelho do Outro. Durante todo esse tempo de análise com Freud, no decorrer do qual este último pôs toda a sua energia em ensiná-lo a ler seu sonho com

2 Lacan, J. (2022). Sobre o Homem dos lobos (p. 22). In Nos confins dos seminários (pp. 9-50; T. N. M. do Prado, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1952).

10. Philippe, o Claro

O falasser ao clarão da letra1

Quando temos certeza de se tratar de fato do inconsciente? Quem lhe diz que se está nele? É assim que formularei a questão que está no cerne da construção que vou expor.

Essa construção diz respeito ao caso daquele que chamarei de Philippe, o Claro. Assim como existe Thomas, o obscuro,2 existe Philippe, o Claro. Trata-se de seu nome de sinthoma. Assim como o Ousado fora o nome que Philippe III da França, o tímido filho de São Luís, ganhou por sua bravura em batalha, este Philippe, que chamo de o Claro, ganhou seu nome de sinthoma pela extraordinária clareza ao decifrar um sonho que teve durante a análise e que o despertara, dominado por uma forte sede, numa clareira à beira de uma fonte onde um unicórnio o conduzira e onde, mergulhando nela como outrora com as mãos postas numa taça de fortuna, tentava pegar o eau-bjet [água-bjeto/objeto] causa do desejo.

1 Este texto foi publicado na Revue des collèges cliniques du Champ lacanien, (8), La part de l’inconscient dans la clinique, Hermann, em março de 2009

2 Referência ao livro Thomas, o obscuro, de Maurice Blanchot (E-Primatur, 2021, tradução de Manuel de Freitas). (N.T.)

O caso Philippe, paradigma de um debate doutrinal

Philippe é esse analisante por volta dos trinta anos de quem Serge Leclaire, que foi e continua sendo para nós o primeiro dos lacanianos, fala em um capítulo de Psychanalyser intitulado “O sonho do unicórnio”.3 Para o autor, trata-se de demonstrar, a partir da experiência do tratamento, que a psicanálise é uma prática da letra, assim como os capítulos anteriores do livro desenvolvem a tese. Na verdade, a apresentação desse caso remonta a 1960, no colóquio de Bonneval sobre o inconsciente organizado por Henri Ey,4 cujas atas só foram publicadas em 1966. Leclaire havia apresentado ali o caso Philippe num relatório intitulado “O inconsciente: um estudo psicanalítico”, que ele havia escrito com Jean Laplanche e que foi publicado pela primeira vez em 1961 em Les temps modernes.

Esse sonho do unicórnio e a decifração dada por Leclaire foram por muito tempo, e ainda permanecem, o caso-padrão, e até mesmo o paradigma, da análise lacaniana. “O Homem do unicórnio” é tão exemplar de uma análise com Lacan (ao menos o primeiro Lacan) quanto o Homem dos lobos é de uma análise com Freud. Com efeito, revelou-se que o caso Philippe era Leclaire quando ele fez sua análise no divã de Lacan, de 1949 a 1954. A diferença deste para com o caso do Homem dos lobos (sobre o qual Leclaire também escreveu muito e do qual extrai sua concepção de inconsciente como ordem da letra), é que em “Da história de uma neurose infantil” é o analista, Freud, quem faz todo o trabalho de decifrar, enquanto em “O sonho do unicórnio” não é Lacan, mas Leclaire quem o faz. E o fato de ele então se dizer analista de Philippe assume todo o seu significado. É como analista de sua própria experiência que Leclaire escreveu e

3 Leclaire, S. (1977). Psicanalisar (p. 81; D. Checchinato & S. J. Almeida, Trads.). Perspectiva.

4 Ey, H. (Org.). (1978). L’inconscient, VIe colloque de Bonneval. Desclée de Brouwer.

11. Nomes e renomes do Pai

Contribuição para uma teoria borromeana da nominação1

Este título quer ser, em língua francesa, um equívoco. Renome obviamente, é sobre ter renome, em italiano, la fama, la rinomanza. Mas também remete a rinominare, a renomear, ao fato de mudar de nome ou nomear de outro modo. O que, do real, do simbólico ou do imaginário, é mal nomeado, vamos nomeá-lo de outra forma! Assim formularei a máxima que comanda a lógica borromeana da estrutura, na medida em que o Nome-do-Pai assume ali essa função de nomear de outro modo. Proponho nesta apresentação explorar o Homem dos lobos, o Homem do unicórnio ou Kurt Gödel, algumas variedades clínicas deste nomear de outro modo, na medida em que ele se aplica ao real, ao simbólico ou ao imaginário.

Mudanças de nomes

Quantos nomes de escritores renomados engoliram o nome patronímico mediante uma renominação! Molière expulsou Poquelin,

1 Esta conferência realizada em Nápoles em 12 de julho de 2008 foi publicada em L’en-je lacanien, (12), Nomination et Noms-du-Père, Toulouse, Érès, junho de 2009

Arouet desapareceu sob Voltaire, Beyle sob Stendhal, Ducasse sob Lautréamont, o Pastor Dodgson sob Lewis Carroll, Kostrowitzky sob Apollinaire, Alexis Leger sob Saint-John Perse. Ou ainda Ettore Schmitz sob Italo Svevo. Um nome cobre outro. Do nome próprio, Lacan pôde dizer que tinha uma função voadora, que era feito para ir preencher os furos. É essa função voadora que o pseudônimo assegura, alguns dos quais jogaram a rolha longe demais (como dizemos no sul da França no jogo de petanca), como vimos com Romain Gary-Émile Ajar.

Mas o extremo é dado por Fernando Pessoa, dissolvendo seu nome próprio em nome de pessoa, à força de polinomear-se, ou melhor, heteronomear-se: encontramos, no famoso baú descoberto após sua morte, onde todos os seus escritos se encontravam, não muito longe de cinquenta heterônimos, que correspondiam para ele a pessoas reais, com sua própria história, biografia e modo de gozo e que se impuseram a ele, assim como mostrou Colette Soler muito bem em L’aventure littéraire ou la psychose inspirée [A aventura literária ou a psicose inspirada],2 como outras tantas “criaturas da fala” com as quais ele tentou bordar o furo P0 cavado em seu universo simbólico pela foraclusão do Nome-do-Pai. É esse furo que o fazia dizer: “Doem-me a cabeça e o universo”.

Heteronímia do Nome-do-Pai

O Pai como Nome, o Nome-do-Pai também é heterônimo, como escreve Lacan no final do prefácio de O despertar da primavera de Wedekind. De nomes, o Pai tem tantos “que não há Um que lhe convenha, a não ser o Nome do Nome do Nome”.3 Nenhum Nome

2 Soler, C. (2001). L'aventure littéraire ou la psychose inspirée; Rousseau, Joyce, Pessoa. Champ Lacanien.

3 Lacan, J. (2003). Prefácio a O despertar da primavera (p. 559). In Outros escritos (pp. 557-559; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1974).

12. Posição do sintoma1

Este título, “Posição do sintoma”, pretende ecoar o “Posição do inconsciente”2 dos Escritos em que, para Lacan, se trata tanto de tomar posição sobre o que é e o que não é o inconsciente, quanto de situá-lo em seu devido lugar. A posição de Lacan é que “os psicanalistas fazem parte do conceito do inconsciente, posto que constituem seu destinatário”3 e que, portanto, o campo do inconsciente “se assenta, digamos, no lugar do analista, literalmente: em sua poltrona”.4 Tese que os discursos um pouco retificam, quando Lacan diz, em Televisão, que, longe de fundar sua ideia de discurso na ex-sistência do inconsciente, é o inconsciente daí que ele situa, por ex-sitir como real ao discurso analítico.5 Portanto, o inconsciente não exatamente na poltrona do analista, uma vez que ele ex-siste ao seu discurso e ao lugar do semblante que este ali ocupa.

1 Este texto foi publicado em Le Mensuel, (36), EPFCL-França, outubro de 2008.

2 Lacan, J. (1998). Posição do inconsciente. In Escritos (pp. 843-64; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1966).

3 Ibid., p. 848.

4 Ibid., p. 856

5 Lacan, J. (2003). Televisão (pp. 516-517). In Outros escritos (pp. 508-543; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1974).

O analista sintoma como ajuda contra

Dois anos depois, em 1976, é com sua posição de sintoma que Lacan finalmente identifica o psicanalista. O sintoma tem de se assentar na poltrona do analista na medida em que ele é um sintoma que pode “fornecer ajuda”. Essa ajuda é, como diz Luis Izcovich, uma ajuda contra a neurose de transferência. O analista sintoma não empresta sua pessoa à transferência. Como sintoma, ele está ali onde não há transferência da transferência, ali onde não há sujeito suposto saber do sujeito suposto saber. Pois o que ele assume como sua responsabilidade é o verdadeiro furo da estrutura como sem garantia, como Lacan vem enunciar para responder a uma questão em que lhe é perguntado se a psicanálise é uma ajuda contra, no sentido em que André Chouraqui traduz o Gênesis (2, 18) fazendo Deus dizer: “Não é bom que glebeu fique só! [O glebeu é Adão, derivado de adamah, a gleba]. Far-lhe-ei uma ajuda contra ele”.6

“O psicanalista”, responde Lacan, “é uma ajuda que podemos dizer que é uma inversão dos termos do Gênesis, posto que, assim como o Outro do Outro, é o que acabo por definir há um instante como esse furinho aí”. E continua:

A hipótese do inconsciente tem seu suporte justamente na medida em que esse furinho possa, por si só, fornecer uma ajuda. A hipótese do inconsciente, sublinha Freud, só pode se manter na suposição do Nome-do-Pai. É certo que supor o Nome-do-Pai é Deus. Por isso a psicanálise, ao ser bem-sucedida, prova que podemos prescindir

6 Na maior parte das versões em português consultadas, a tradução seria próxima à seguinte: “Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja adequada”. Na tradução aqui, manteve-se a literaridade de “contre lui” (contra ele) que é algo que o autor vai explorar na sequência. (N.T.)

13. Mais além do inconsciente, 4, 5, 61

Para que as coisas se enodem como é preciso para um falasser, quero dizer com isso, como é preciso para que ele não comece a confundir tudo, a confundir o real, o simbólico e o imaginário, pode ser que três não bastem, que seja preciso quatro, cinco, e pode até ser que cheguemos – é o que o título desta apresentação quer dizer – até o sexto círculo. Para Dante, é aquele dos nove círculos do inferno em que, na Divina comédia, ele diz ter chegado em 9 de abril de 1300 por volta das 2 horas da manhã, encontrando ali os hereges e os epicuristas queimando em seus túmulos abertos (canto X). Aqui, são os círculos da cadeia borromeana que me proponho a explorar até o sexto, ali cabe à sustentação do desejo, em outras palavras, a fantasia, vir se acoplar com o insustentável do real. Mas primeiramente, quero recordar o que Lacan dizia no início do seminário L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre, 2 em 16 de novembro de 1976:

1 Apresentação realizada em Toulouse como parte do seminário L’inconscient lacanien, 12 de maio de 2006.

2 Dado tratar-se de um intricado jogo homofônico de palavras e expressões, existem várias possibilidades de sentido para essa frase que dá título ao seminário 24 Uma tradução literal poderia ser “O insabido que sabe de um-equívoco dá

“Este ano, digamos que, com esse insu que sait de l’Une-bévue, tento introduzir algo que vai além do inconsciente”.

O insucesso do inconsciente e a morra

O título escolhido por Lacan para seu seminário 24 pretende ser ambíguo. Ouvimos ali que “o insucesso do Unbewußte é o amor”. Tomado nesse sentido, tratar-se-ia de não permanecer apaixonado pelo próprio inconsciente e pelo Nome-do-Pai que lhe é inerente. É sobre isso, aliás, que o seminário Les non-dupes errent [Os não tolos erram] tratava em 11 de junho de 1974. Lacan primeiro declara isso: “Tudo o que eu quis dizer a vocês este ano sobre os não tolos que erram [non-dupes qui errent], isso quer dizer que quem não está apaixonado por seu inconsciente, erra”. Mas, continua, “pela primeira vez na história, lhes é possível, a vocês, errar, quer dizer, se recusar a amar seu inconsciente, uma vez que, enfim, vocês sabem o que é: um saber fastidioso. Mas é, talvez, nesse errar, vocês sabem, essa coisa que puxa, ali, quando o navio se deixa balançar, talvez seja aí que possamos apostar encontrar o real”. O errar [l’erre] de que Lacan nos fala certamente não é o dos não tolos da psicanálise que, não acreditando mais nela, vão, penso eu, como um pobre coitado [pauvre hère], nas errâncias [erres] da hipnose ou das neurociências. Não, trata-se de ser bem tolo do real do inconsciente. Trata-se de ser asas à morra”. Dado que Une-bévue também ecoa o Unbewußte, o inconsciente freudiano, e s’aile à mourre ressoa c’est l’amour, outra versão possível seria “O insucesso do Unbewußte é o amor”, como sugere o autor, ou ainda “O insabido que sabe/que é (sait/c’est) do inconsciente é o amor”, assim por diante. La mourre equivoca ainda mourir [morrer]. Quanto à morra, é um jogo de azar –uma variação da porrinha ou do jogo de mãos “pedra, papel, tesoura” – no qual dois jogadores mostram simultaneamente um número de dedos, anunciando a soma presumida, e quem prevê corretamente vence. Originário do sul da Itália, é praticado na França, especialmente na Córsega. (N.T./N.E.)

14. O Nóbo de Lacan

Visão de conjunto sobre a clínica borromeana1

Esta é a segunda vez que venho a Liège e sinto falta da presença e da voz de Christian Demoulin. Seu questionamento tão vivo da realidade também. Dedico este trabalho à sua memória.

Visão de conjunto: vasta, com efeito, é a paisagem que o percurso borromeano de Lacan abre sobre a estrutura e a clínica. A visão geral que darei aqui permanecerá parcial [partiel] e unilateral [partial]. Procederei ali aumentando e diminuindo o zoom, meu objetivo sendo o de captar sua lógica interna.

No seminário O sinthoma de 11 de maio de 1976, Lacan diz que seu nó bo é bem feito para evocar o Monte Neubo, onde Joyce diz que foi dada a Lei. Na verdade, trata-se do Monte Nebo situado na Jordânia nas montanhas de Moab e de onde, a 817 metros, pode-se ver o Mar Morto, Jericó e, ao longe em um dia claro, Jerusalém. Lá encontra-se erguida uma imensa serpente de latão em memória de Moisés, sobre quem se diz no final do Deuteronômio que, depois de ter contemplado a Terra Prometida, morreu e fora sepultado ali aos 120 anos sem que ninguém tenha descoberto seu túmulo.

1 Jornada de topologia clínica em 18 de setembro de 2010, em Liège.

Quanto ao espaço topológico sobre o qual se abre o “nó bo” de Lacan, ele faz promessa apenas do furo do qual é a escrita e que Lacan diz ocasionalmente ser o do gozo de Deus. Na verdade, o que os nós borromeanos prometem é o quebra-cabeça dos emaranhados entre o verdadeiro e o real. Todo o esforço de Lacan, perceptível desde o final de Mais, ainda e que continua e se torna mais preciso ao longo dos seis seminários borromeanos seguintes, terá sido o de buscar qual lei o nó bo impõe ao real e como essa lei dos enodamentos borromeanos permite orientar-se novamente na estrutura e na clínica. É uma visão de conjunto dessa nova orientação que gostaria de apresentar a vocês aqui.

Topologia geral e topologia dos nós

Tudo começa com o seminário Mais, ainda. No início, Lacan apela à Topologia geral de Bourbaki para dar conta do espaço do estreitar-se na cama de pleno uso. No final de Mais, ainda, ele apela ao nó borromeano para dar conta do mistério do corpo falante, isto é, do inconsciente real. O salto é considerável, pois a topologia borromeana nada tem a ver com a topologia de conjuntos.

O início de Mais, ainda é o ponto culminante, a concretização da doutrina do matema promovida em “O aturdito”, como baseada na lógica matemática literal bourbakista. Enquanto o campo borromeano, cujo final de Mais, ainda inaugura, conquista, destitui o matema ao desviar a matemática dos nós do formalismo da letra. Pois, como diz Lacan na página 138 de Mais, ainda, “aos nós não se aplica, até hoje, nenhuma formalização matemática”.2 Tanto é assim que, com a aventura borromeana, Lacan renuncia a reduzir, como

2 Lacan, J. (2008). O seminário, livro 20: mais, ainda. (p. 138; M. D. Magno, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1972-1973).

15. O objeto kleiniano e o passe1

O objeto kleiniano e o passe. É este o título. Ele se presta ao equívoco, intencionalmente. Qualifico o objeto da psicanálise como kleiniano, o objeto que o analista é para o analisante, e em particular a coloração que ele assume ao final, na medida em que o analista persiste em provocar seu desejo, “sobretudo maníaco-depressivamente”, como expressa Lacan ele mesmo em “O aturdito”.2 Mas fiquem tranquilos desde já, não é sobre o objeto interno ou externo de Melanie Klein que quero falar com vocês! Béatrice Guitard faria isso muito melhor do que eu, por ter tido a prática. Não, é o objeto inventado em 1882 pelo grande matemático alemão do programa Erlangen, Felix Klein, objeto chamado die kleinische Fläche, e que nada tem a ver com o interno e o externo. Pois é um objeto para o qual dentro está fora, aqui está em outro lugar e que… contém a si mesmo!

A denominação de “garrafa de Klein” (the Klein bottle), que se impôs, vem de um erro de tradução do alemão para o inglês, por

1 Este texto provém, com algumas correções, do seminário de Sidi Askofaré, Michel Bousseyroux, Didier Castanet e Dominique Marin, L’inconscient lacanien, Structure et histoire [O inconsciente lacaniano – Estrutura e história], publicado em 2009 pelas edições da Revista En-Je lacanien

2 Lacan, J. (2003). O aturdito (p. 489). In Outros escritos (pp. 448-497; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1972).

confusão entre a palavra Fläche, superfície, e a palavra Flasche, garrafa. Também é chamado de toro de Klein, ou ainda toro não orientável. É, portanto, um toro que perdeu sua bilateralidade, para o qual frente e verso não significam mais nada.

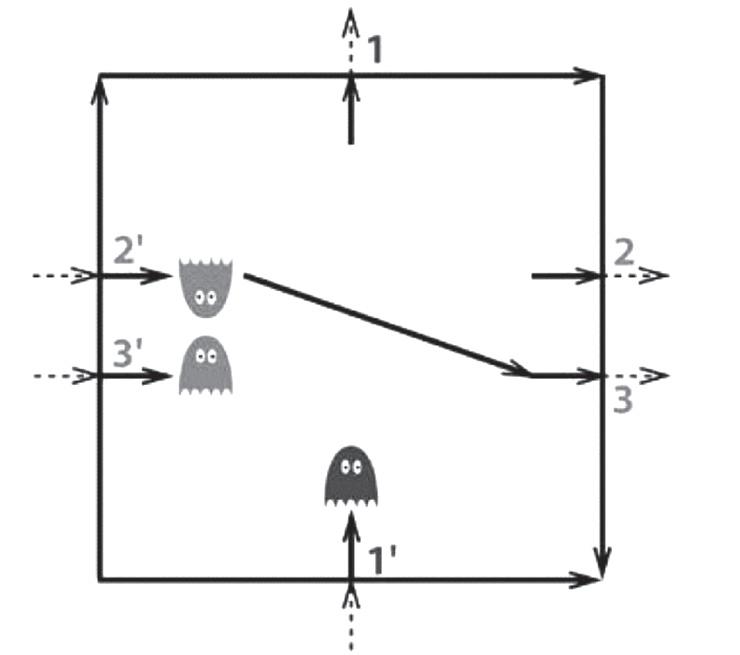

Esse objeto é a superfície obtida ao se costurar borda a borda duas bandas de Mœbius (ou então duas mitras de cross-cap). Nós nos movemos como na superfície do jogo de videogame Pac-Man, o comedor de fantasmas. Quando Blinky, o fantasma vermelho (em cinza escuro na Figura 15.1), sai por cima (1), ele volta por baixo (1’), e quando Clyde, o fantasma laranja (em cinza claro na Figura 15.1), sai pela direita (2), ei-lo novamente entrando pela esquerda. Com a diferença de que, nesse caso, ele entrará de cabeça para baixo (2’). E se, andando assim de cabeça para baixo, ele sair pela direita (3), ele voltará a entrar pela esquerda, andando de novo sobre os pés (3’). Pois o quadrado da tela, conforme as bordas com flechas indicadas na figura, é uma garrafa de Klein quando identificamos, recolamos a borda esquerda na borda direita depois de torcê-la meia volta e identificamos e colamos, sem torcer, a borda inferior à borda superior.

Figura 15.1 A superfície kleiniana no jogo de videogame Pac-Man.

16. Passe e fim pelo nó1

O que o passe tem a ver com a topologia de Lacan? E por que ele tem a ver com essa topologia, até ao fim do seu ensino e da sua prática? Essa é a questão que não me parece inútil reabrir a hiância agora, aos olhos de sua experiência clínica, por mais difícil que para mim ela seja de esclarecer.

A teoria do passe que a “Proposição de 9 de outubro de 1967” inova foi gradualmente desenvolvida em A lógica do fantasma e depois em O ato psicanalítico, em que Lacan passa a pensar o passe como um corte na repetição, isto é, como corte da demanda ($ ◊ D) que produz o objeto a.

Essa teoria do passe pelo objeto e do soçobramento da certeza obtida pela fantasia encontra sua culminação topológica um pouco mais tarde, em 1971, em “O aturdito”. Lacan descreve ali – cito “O aturdito” – “o fim da análise do toro neurótico”.2 O toro é a estrutura

1 Intervenção proferida no I Encontro Internacional da Escola – EPFCL “Como a Escola orienta a prática na comunidade analítica?”, ocorrida nos dias 28 e 29 de agosto de 2009 em Buenos Aires.

2 Lacan, J. (2003). O aturdito (p. 488). In Outros escritos (pp. 448-497; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1972).

que dá conta tanto dos giros da fala quanto do insabido do dizer no tratamento e sobre a qual a análise opera em três tempos.

O primeiro achata o toro segundo uma dobra que o torce em uma falsa [feinte] faixa de Mœbius. O que é esse toro achatado no tratamento? É a neurose da transferência, pela transferência achatada, a história do sujeito assumindo a dobra da história da análise.

O segundo tempo é o da passagem pelo corte desse dizer que se chama interpretação, seguindo o oito interior dessa dobra, cujo corte faz do toro uma fita bilateral torcida, o objeto a constituído nessa queda de estofo e o sujeito se reduzindo estritamente ao insubstancial do corte.

O terceiro é aquele, final, do “luto do objeto a”. Ele dura o tempo necessário para que a costura de ponta a ponta dessa fita seja feita, criadora da verdadeira faixa de Mœbius pela qual é assegurado, como ainda lemos em “O aturdito”, “o estável do pôr-se no plano do falo, isto é, da banda, onde o analista encontra seu fim”.

Então, por que Lacan constrói essa topologia? Para apresentar, em sua consistência topológica, o irrepresentável do objeto a e, sobretudo, mostrar, num atalho contundente, a modificação da estrutura que se espera de uma análise finita: ali onde estava o toro (bilateral e orientável) da minha neurose, devo chegar ao mœbiano (unilateral e não orientável) do desejo do analista, sendo o corte feito pelo passe a condição da referida modificação. Essa é a releitura do Wo es war freudiano subjacente, parece-me, à apresentação lacaniana da modificação produzida pela operação analítica.

Sendo essa culminância topológica da proposição de 1967 anterior à introdução do nó borromeano, coloca-se então a questão de saber se ela permanece válida depois dos remanejamentos borromeanos da doutrina e de que maneira estas foram capazes de modificar ou renovar o que entre 1967 e 1971 Lacan dava por certo.

O fato é que, com o enodamento R.S.I., o objeto a muda de status: ele não mais consiste como superfície, ele ex-siste, como ponto de

17. O tempo urge1

Um velho de ouro com um relógio de luto.

Jacques Prévert, Cortège

À noite, o silêncio é fala.

Maurice Blanchot, L’expérience d’Igitur

Urgência e Kairós

O tempo urge! Dizer isso esta noite, dizê-lo – percebi há pouco –nessa noite de Sexta-Feira Santa, conforme pensa o jovem Hegel, dizê-lo na noite em que o próprio Deus morreu, cai bem, minha nossa. O tempo é urgente. É até mesmo Ur-gente! Tão pesado quanto o Urverdrängt, o recalcado irredutível cujo furo conflui, diz Lacan sobre o fim, pertinentemente à morte. Como é pesado esse tempo com o qual tudo vai, tudo vai embora… para a Galeria eu reviro as

1 Este texto é minha contribuição ao seminário de Escola Do inconsciente sem fim à análise com fim, realizado em Toulouse em 2010

prateleiras da morte!2 O tempo pesa sobre quem, para quem – como o coelho branco de olhos cor-de-rosa e sobrecasaca vermelha de Alice, desnorteada ao vê-lo tirar do bolso um grande relógio – está atrasado. Nem um segundo a perder, sigamo-lo! Mas será que não estamos apenas fazendo isso, perdendo-o, esquadrinhando, como que para reter o chronos, o ponteiro que o conta? Não é o tempo, o seu tempo, aquilo que mais se desperdiça? A começar por aquele do divã, como tempo necessário para se fazer ao ser… o que mais se esquiva. Pois é preciso tempo para se fazer ao ser aquilo que você não faz ideia.

Certamente esse tempo do divã pressiona! E ainda mais, à medida que se contam além de dez, vinte, até trinta anos passados no divã. Mas o tempo não urge apenas no final. Na entrada também. Entra-se em análise porque tem-se a sensação íntima de um prazo. Não há ato para quem nada urge. Tampouco análise sem urgência de uma demanda a satisfazer – seja ela dita ou não. Cada sessão traz à tona o atrasado [arriéré] e o adiado [ajourné]. Cada corte na sessão atualiza, aviva o tempo que urge.

O que estou fazendo com meu tempo? Essa é, de fato, a questão ética por excelência. Cada curta sessão coloca-a “àquele que vem se dizer”. Não nos queixamos ali de não ter tido tempo de dizer? Sim. Mas o quanto eu deixei passar em silêncio? O quanto não ousei lhe dizer? O quanto eu não ousei me dizer! O quanto não arrisquei dizer! “O quanto não derreti/Sob seu decote”, canta [Alain] Bashung, de quem gosto muito. “O quanto não fui ardente/O quanto não me quedei/Fiz concessões”.3 Que instante é esse que deixei passar e que, se o tivesse agarrado, teria sido a ocasião, o kairós do dizer? Pois

2 Referência à música Avec le temps, do cantor francês Léo Ferré [1916-1993]. (N.T.)

3 Versos da música Que n’ai-je?, do cantor francês Alain Bashung [1947-2009]. (N.T.)

18. Tampão do real e desfecho da análise1

O problema crucial que quero colocar aqui está no cerne das questões levantadas pelos fins de análise e incide sobre o advento do real em sua relação com o tempo do fim. Ele procede daquilo que a experiência de nosso cartel 2 do passe me ensinou, com relação ao testemunho do passe que ele recebeu e que nos levou, em dezembro de 2009, a decidir por unanimidade pela nominação de AE (Analista de Escola).

Lacan, em seu “Prefácio à edição inglesa do Seminário 11”, fala do real como um tampão. É importante perceber de imediato que, ao qualificar dessa forma o real, Lacan vai na contramão da doxa que consistia em fazer do objeto da fantasia o tampão da falta no Outro. Desse ponto de vista, ele opera, nesse prefácio de 1976, como um reajuste de sua “Proposição” sobre o passe de 9 de outubro de 1967. Ele desloca ali o tampão do objeto na direção do real, com o intuito de propor um desfecho àquilo que a verdade mentirosa mantém em impasse. Pois, de fato, trata-se de que a análise, como orientada

1 Intervenção (com algumas modificações) apresentada no II Encontro Internacional da Escola-EPFCL, realizado em Roma, em 9 de julho de 2010

para o real, encontre seu desfecho graças àquilo que, do real, faz tampão. Longe de obstruir a porta de saída da análise, esse tampão é aquele que, paradoxalmente, a abre. Não há saída da interminável decifração do inconsciente em uma corrida pela verdade mentirosa, nem desfecho para aquilo que, no tempo do fim, se estreita em torno do luto do objeto a, sem que o real venha a tamponar.

Vejamos em quais termos Lacan o coloca nesse prefácio. Ele afirma isso depois de ter dito por que deixou sua proposição sobre o passe – cito-o – “à disposição daqueles que se arriscam a testemunhar da melhor maneira possível sobre a verdade mentirosa: Eu o fiz por haver produzido a única ideia concebível do objeto, a da causa do desejo, isto é, daquilo que falta”. E acrescenta: “A falta da falta constitui o real, que só sai assim, como tampão. Tampão que é sustentado pelo termo impossível, do qual o pouco que sabemos, em matéria de real, mostra a antinomia com qualquer verossimilhança”.2

A falta da falta, na medida em que tampona a falta que se escreve a, “constitui” o real. Lacan, portanto, faz do real o “furo obturador” da causa do desejo a, cuja falta mantém a corrida sem fim pela verdade mentirosa. Aí reside o princípio de parada na análise infinita: não há desfecho para aquilo que, no fim, perdura sem passagem [passe] pelo real em sua função de furo obturador, como os anatomistas chamam estranhamente esse furo no osso coxal, ao passo que, na verdade, é a carne pudenda que é seu obturador (e agradeço aqui a Jean-Pierre Bonjour por ter me lembrado dessa curiosidade anatômica com uma denominação muito ambígua).

“Tampão do real” tem dois sentidos, conforme o de seja determinado de forma subjetiva ou objetiva. Ou o real é aquilo que tampona, ou ele é aquilo que é tamponado. A questão é saber se

2 Lacan, J. (2003). Prefácio à edição inglesa do Seminário 11 (p. 569). In Outros escritos (pp. 567-569; V. Ribeiro, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1976).

19. Do matema ao poema: qual real?1

Procurei mostrar anteriormente como e até onde a concepção do passe como corte modificador da estrutura, que se encontra em “O aturdito”, permanece válida nos últimos avanços borromeanos de Lacan, ao mesmo tempo que deve ser reavaliada em função do novo real do nó.

Da lógica do passe…

A ideia do passe, já implícita no final do Seminário 11, toma forma em Lacan em A lógica do fantasma, e em seguida em O ato psicanalítico, com a introdução, já em 11 de janeiro de 1967, de uma ferramenta lógica, que é o semigrupo de Klein, representável por meio de um retângulo cujos vértices estão conectados aos três outros por três operações fundamentais: a alienação, a verdade e a transferência. Lacan retoma essa construção lógica um ano depois, em O ato psicanalítico, para situar ali, a partir de 10 de janeiro de 1968, o passe, no vértice inferior esquerdo do grafo – é essa conceituação que

1 Este texto, aqui ligeiramente modificado, foi publicado no Mensuel, (50), EPFCL-França, em março de 2010

encontramos formulada na “Proposição de 9 de outubro de 1967”. O passe é, então, concebido como separando o objeto a da hiância da castração que ele obtura.

…à sua topologia

Quase simultaneamente (pode-se ler na sessão de 15 de fevereiro de 1967), Lacan2 conceitua o passe com a ajuda da topologia do oito interior e da banda de Mœbius. Essa abordagem do real do passe pela topologia vai suplantar aquela pela lógica do grupo de Klein e prevalecer na concepção que Lacan formula dele em “O aturdito”, em que o passe – embora essa palavra não apareça ali – é apresentado como corte do dizer da interpretação, único capaz de suplantar aquilo que estava sujeito a redito [redite] fechando com sua dupla volta a repetição sem fim das voltas da demanda. Desse corte cai o objeto a, separado do sujeito então reduzido à sua insubstancialidade, a partir do qual o luto do objeto a pode começar, por meio do qual a estrutura assim modificada se estabiliza pela passagem ao mœbiano “onde a análise encontra seu fim”. O tempo de fim é, portanto, calculável como o tempo necessário para que se faça a costura, após o instante do corte, para que o sujeito do luto ali se re-encontre [re-trouve]. Mas, desse fim pelo afeto mais maníaco-depressivo ao da satisfação de 1976 que indica que se tomou ciência do real, há um salto que nos obriga a tomar a dianteira em qualquer cálculo topológico.

O inconsciente mœbiano

O Lacan borromeano não renunciou à sua concepção do passe como passagem ao mœbiano. Ao menos é assim que leio o retorno que ele faz,

2 Lacan, J. (2024). O seminário, livro 14: a lógica do fantasma. (N. M. do Prado, Trad.). Zahar. (Publicado originalmente em 1966-1967).

20. Qual poesia depois de Auschwitz?

Paul Celan: a experiência do verdadeiro furo

Não vejo diferença de princípio entre um aperto de mão e um poema.

Paul Celan, Carta a Hans Bender

Tão grande era seu amor por ela, que teria sido suficiente para ele estourar a tampa de seu caixão – se a flor que ela colocara lá não fosse tão pesada. Paul Celan, Contre-jour

[Sentado]. É difícil para mim falar sem emoção depois de ouvir Celan dizer Todesfuge [Fuga da morte]. Agradeço também a Pierre Riff por esse envio em-voz [en-voix], com aquilo que colocou de seu em-si [en-soi] na leitura do primeiro e do último poema de Renverse du souffle. 1 De minha parte, como preâmbulo, tentarei ler um terceiro.

Chama-se “Ficar em pé”:

1 Este texto é, com algumas modificações, o de uma conferência realizada em Rodez e que começara com a leitura, feita em alemão por Pierre Riff, de “Du darfst” e “Einmal”, o primeiro e o último poema de Renverse du souffle [Atemwende], com as anotações de seu tradutor Jean-Pierre Lefèvre, seguida pela audição, graças a Alain Ténière, da gravação de Todesfuge, recitado por Paul Celan. [Em português é possível encontrar algumas versões da obra poética Atemwende, aqui

STEHEN, im Schatten

Des Wundenmals in der Luft. FICAR EM PÉ, à sombra do estigma da chaga no ar. Für-niemand-und-nichts-Stehen. Para-ninguém-e-nada-ficar [de pé]

Unerkannt, für dich allein. Irreconhecido, para ti somente.

Mit allem, was farin Raum hat, auch ohne Sprache.

Com tudo o que aí tem lugar, mesmo sem fala.2

Bem! Levanto-me. Por Celan. Pelos cabelos de cinza de Sulamith. Por ele, por ela, falarei, de pé.

Comecei a escrever sobre Celan e para Rodez em Veneza, sob a neve, no primeiro dia de janeiro. E esta manhã novamente, estava em usamos como referência a de Flávio R. Kothe intitulada Mudança de inspiração, do livro A poesia hermética de Paul Celan (N.E.)].

2 Na versão brasileira do poema, por Flávio R. Kothe, a palavra “Stehen” aparece traduzida como “ficar parado”, optamos por manter “ficar em/de pé” da versão francesa consultada pelo autor por conta da sequência do texto. Ver Celan, P. (2016). Mudança de inspiração. In F. Kothe, A poesia hermética de Paul Celan (p. 149; F. R. Kothe, Trad.). UnB. (N.E.)

21. A resposta de Maurice Blanchot: sua Befindlichkeit no real

Mit der Vernunft schlafen:1 dormir, deitar com a razão, é – creio que Michael Turnheim teria concordado – dormir com as luzes (die Aufklärung), cuja descoberta de Freud por Lacan continua o debate. Pois Michael Turnheim foi, continua sendo, para quem o lê, um esclarecedor, um elucidador: um Aufklärter.

Mas há também a loucura do dia [jour], aquela que conheceu Maurice Blanchot, porque, como a morte, sua luz não pode ser encarada de frente. Pois entre o sono e o despertar, entre dormir com o Logos e despertar no real, há o “vaivém da morte” de que fala Michael Turnheim em um belíssimo artigo sobre Blanchot e a psicanálise que em 2008 ele havia confiado à revista L’en-je lacanien, para o seu número 10.

É possível fazer um relato do impossível? Um relato daquilo que advém do real, de seu advento? Nenhum relato, nunca mais depois de Auschwitz. O relato-ficção La folie du jour [A loucura do dia] foi publicado pela primeira vez em 1949 na revista Empédocle sob o título “Um relato?”, com um ponto de interrogação. O advento do real, feito de angústia e horror, é o que Blanchot viveu aos 40 anos:

1 Turnheim, M. (2009). Mit der Vernunft schlafen. Diaphanes.

Quase perdi a visão, alguém tendo esmagado vidro em meus olhos. . . Tive a sensação de entrar numa parede, de divagar em um arbusto de sílex. O pior era a brusca, a terrível crueldade da luz [jour]; eu não podia nem olhar nem não olhar; ver era o terror, e deixar de ver me rasgava da testa à garganta . . . O vidro sendo removido, deslizaram sob as pálpebras uma película, e sobre elas, muralhas de algodão. Eu não devia falar, pois a fala puxava os pregos do curativo.2

Essa cena em que Blanchot vê o fogo do real é como o negativo daquela, contada em A escrita do desastre, em que, ainda criança, aos 7 ou 8 anos, olha através da vidraça as nuvens, a luz cinzenta, o dia opaco e sem horizonte, e de repente descobre, transtornado, submerso pelas lágrimas, “o mesmo céu, repentinamente aberto, negro absolutamente e vazio absolutamente, revelando (como que através da vidraça quebrada) uma tal ausência que tudo nela desde sempre e para sempre se perdeu”.3 Experiência precoce e originária da hiância sem fundo sobre a qual se abre a questão do ser.

Blanchot sabia, assim como Lacan, que a morte, como o sol, não pode ser encarada de frente. Mas ele também sabia que ela havia olhado para ele pelas costas. Claro que a viu vir atrás de sua nuca, naquele instante de 20 de junho de 1944 quando, colado na parede de sua casa natal, ouviu: “Legt an!”. Ele esperava a ordem para atirar que um tenente nazista ia dar ao pelotão de execução que o tinha na mira. “Cinquenta anos atrás, eu conheci a felicidade de quase ser fuzilado”, escreveria ele a Derrida em 1994, quando O instante da minha morte [L’instant de ma mort] foi publicado, no qual ele dá testemunho (falando de si como um outro) desse evento.

2 Blanchot, M. (2002). La folie du jour. Gallimard.

3 Blanchot, M. (1980). L’écriture du desastre (p. 117). Gallimard.

22. Fazer mais que falar: o Vazio mediano e a escrita borromeana

Ah, nuvem por um instante capturado tu nos libertas de nosso exílio. François Cheng, Le livre du Vide médian

Tendo enviado a Lacan, assim que foi publicado, em fevereiro de 1977, L’écriture poétique chinoise [A escrita poética chinesa],1 François Cheng imediatamente recebeu dele o seguinte bilhete azul, levado pelo sopro mediano de um pneumático (o celular da época) – ele confidencia a Judith Miller durante uma entrevista para o número 48 de L’âne: “Eu o digo: daqui por diante, toda linguagem analítica deve ser poética”.

Lacan com Cheng: o que ele aprende com a poesia

Em junho de 1977, Lacan convida Cheng (a quem não via desde 1973) a Guitrancourt para falar de seu livro. Entre os cem poemas, eles passam o dia inteiro meditando sobre apenas um, de Ts’ui Hao,

1 Cheng, F. (1977). L’écriture poétique chinoise. Seuil.

“A torre do grou amarelo”. Lacan lhe pergunta insistentemente sobre o funcionamento, nesse poema, do Vazio mediano em relação ao tempo – o Vazio Mediano, o sopro inaudito do sim [inouï du oui], feito de imprevistos e inesperados, diz François Cheng, que o Dao (ou Tao) coloca entre yin e yang e entre os dois e os dez mil seres do mundo, e é isso que, explica Cheng, faz do pensamento chinês um pensamento ternário e não binário. Lacan queria que Cheng lhe contasse como o poeta põe em jogo esse vazio na própria estrutura da linguagem poética chinesa. François Cheng mostra claramente em seu livro por quais processos o poeta introduz o vazio na língua, omitindo pronomes pessoais, palavras vazias, criando uma espécie de lacuna entre as palavras e até mesmo substituindo verbos por palavras vazias, de modo que, a palavra poética sendo movida pelo sopro do Vazio mediano, os poemas do Tang2 acabam por “trans-escrever”, como escreve Cheng, o indizível das coisas.

Lacan fala do livro de François Cheng em L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre de 19 de abril de 1977, convidando os psicanalistas a extraírem daí o exemplo para que façam, quando intervêm, quando interpretam, “soar outra coisa que o sentido”. O que seria preciso é conseguir inventar, formular um significante que, assim como o real, não tivesse nenhuma espécie de sentido e que, ao contrário do uso habitual do significante, tivesse não um efeito de sentido, mas um efeito de furo. É isso que Lacan declara na última aula desse seminário, em 17 de maio de 1977, e é isso que o faz dizer, como ele acabava de escrever a François Cheng ao agradecer o envio: “Só a poesia, como lhe disse, permite a interpretação e é por isso que não consigo mais, em minha técnica, fazer com que ela se sustente; não sou suficientemente poueta [assez pouâte], não sou pouâteassez [pouetaosuficiente]!”. A entonação com a qual Lacan disse isso justifica ao transcritor escrevê-lo com um acento circunflexo no “a”. O que consoa com a pressa que Léon-Paul Fargue usa e se diverte em

2 Poesia clássica da Dinastia Tang (618-907), considerada a “era de ouro” da literatura chinesa. (N.E.)

Lacan correu o risco da topologia desde o início. A partir de 1953, basta ver seus Escritos em que ele relaciona a estrutura da fala ao toro. Sem correr esse risco, ele não teria conseguido inventar nem o objeto a nem o real borromeano. Ele também correu o risco da poesia. Desde 1933, ao publicar “Hiatus irrationalis”, soneto diretamente inspirado por sua leitura da tese que Koyré acabara de lhe dedicar, da mística de Jacob Böehme, e na qual flui a torrente do gozo feminino.

Para que serve a topologia borromeana? Serve para cingir o furo, o verdadeiro, seus pontos de entrave e rangidos (portanto, de gozo). Esse verdadeiro furo da estrutura é o que a poesia tenta não voltar a tapar. “A poesia não mais se impõe, ela se expõe”, escreve Paul Celan. A psicanálise também.

Extrair algumas consequências clínicas e estruturais dessa escrita do real borromeano que Lacan inventou é o que tenta fazer este livro, que reúne uma seleção de trabalhos e apresentações do autor nestes últimos dez anos.

Michel Bousseyroux

Excerto adaptado do Preâmbulo

Prefácios de Albert Nguyên (edição francesa) e Conrado Ramos (edição brasileira)