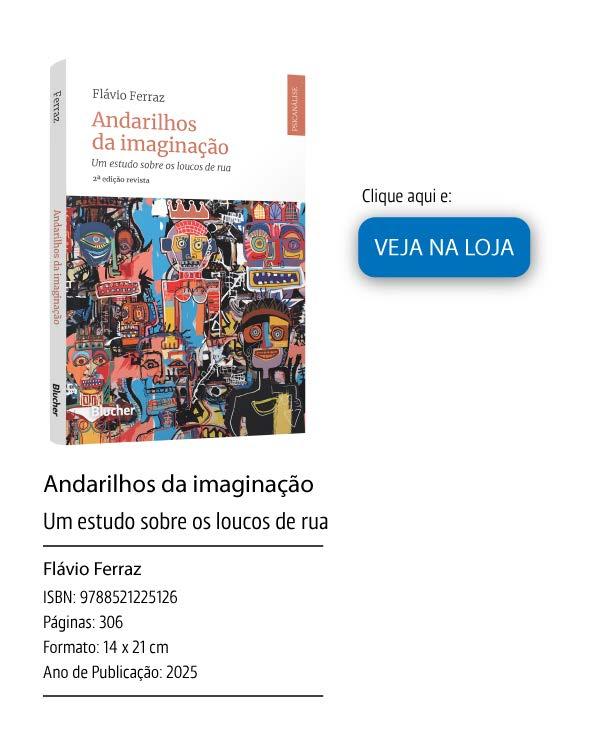

Andarilhos da imaginação

Um estudo sobre os loucos de rua

2ª edição revista

Andarilhos da imaginação

Um estudo sobre os loucos de rua

Flávio Ferraz

2a edição revista

Andarilhos da imaginação: um estudo sobre os loucos de rua

© Flávio Ferraz

Editora Edgard Blücher Ltda.

1a edição – Casa do Psicólogo, 2000

2a edição – Blucher, 2025

Série Psicanálise Contemporânea

Coordenador da série Flávio Ferraz

Publisher Edgard Blücher

Editor Eduardo Blücher

Coordenador editorial Rafael Fulanetti

Coordenadora de produção Ana Cristina Garcia

Produção editorial Luana Negraes

Preparação de texto Maurício Katayama

Diagramação Negrito Produção Editorial

Revisão de texto Rodrigo Botelho

Capa Leandro Cunha

Imagem da capa iStockphoto

Rua Pedroso Alvarenga, 1245, 4o andar 04531-934 – São Paulo – SP – Brasil Tel.: 55 11 3078-5366 contato@blucher.com.br www.blucher.com.br

Segundo o Novo Acordo Ortográfico, conforme 6. ed. do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, Academia Brasileira de Letras, julho de 2021.

É proibida a reprodução total ou parcial por quaisquer meios sem autorização escrita da editora.

Todos os direitos reservados pela Editora Edgard Blücher Ltda.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Heytor Diniz Teixeira, CRB-8/10570

Ferraz, Flávio

Andarilhos da imaginação : um estudo sobre os loucos de rua / Flávio Ferraz. – 2. ed. rev. – São Paulo : Blucher, 2025.

306 p. – (Série Psicanálise Contemporânea / coord. Flávio Ferraz)

Bibliografia

ISBN 978-85-212-2512-6 (impresso)

ISBN 978-85-212-2511-9 (eletrônico – Epub)

ISBN 978-85-212-2510-2 (eletrônico – PDF)

1. Psicanálise. 2. Loucura. 3. História da loucura.

4. Doenças mentais. 5. Doenças mentais – Estudos.

6. Transtornos psíquicos. 7. Pessoas em situação de rua.

I. Título. II. Série.

CDU 159.964.2

Índice para catálogo sistemático: 1. Psicanálise

CDU 159.964.2

5.

Posfácio – Memória e narração: o louco de rua como alteridade hermética

Nelson da Silva Junior

1. Do conceito e da história da loucura

O problema da identidade semântica do termo “loucura”

Para o presente estudo, a definição psiquiátrica de loucura não é um crivo pelo qual nossos loucos de rua devam passar para serem designados como tal, ainda que me pareça grande a probabilidade de que, se isso ocorresse, eles fossem diagnosticados como psicóticos ou portadores de algum tipo de distúrbio psíquico. A loucura, na acepção aqui adotada, abrange todas as experiências que representam uma ruptura com o universo da razão, ainda que tal ruptura seja indireta ou parcial (Birman, 1989). A designação conferida a um “louco de rua” por sua cidade segue um critério popular que, a meu ver, nem sempre dista do critério aqui exposto, visto que a noção de razão se encontra encampada pela própria identidade cultural de qualquer comunidade, sendo dela uma parte constitutiva que ordena os conceitos comuns que ela costuma emitir e ver compartilhados por seus membros. Não é à toa que a ideia de loucura se associa, historicamente, à de desvio em relação à norma, como veremos mais adiante.

Mas a questão teórica que envolve essas definições não é tão simples assim. Por isso é conveniente uma reflexão sobre o conceito mesmo de loucura e suas variações verificadas com o passar dos tempos.

A primeira questão teórica que se nos coloca, quando pretendemos examinar a ideia de loucura através dos tempos, é a seguinte: podemos considerar como equivalentes suas formas mais diversas, como o “desatino” tematizado pelos gregos antigos, a “possessão” combatida pela doutrina demonista dos europeus da Idade Média ou a “doença mental” descrita e tratada pelos psiquiatras contemporâneos? O que nos garante que estamos falando do mesmo fenômeno, se é que de fato o estamos fazendo? Não encerraria a palavra loucura diferentes sentidos, em função dos usos que dela se faz em momentos históricos diferentes, nos quais o paradigma de racionalidade também sofreria modificações?

A rigor, este problema da identidade semântica dos termos não se aplica apenas ao fenômeno da loucura, mas a qualquer outro que se queira tomar em culturas ou em tempos históricos distintos e, portanto, situado no interior de diferentes paradigmas de razão. A fim de lançar alguma luz sobre essa questão, apresento a seguir o modelo proposto por Jurandir Freire Costa (1995) para a discussão da identidade semântica dos termos através das épocas, que pode nos ser útil se aplicado especificamente ao conceito de loucura.

Duas seriam as principais possibilidades teóricas para se tratar desse problema, possibilidades que, se tomadas em sua radicalidade, são opostas e irredutíveis. Trata-se do litígio entre construtivistas e realistas-essencialistas. Segundo os construtivistas, uma palavra não designa alguma coisa que sempre foi, é e será sempre idêntica a si mesma, mas sim uma coisa que é produto do vocabulário moral de um certo momento histórico. Assim, não seria possível a tradução trans-histórica ou transcultural de termo algum. Para o construtivista mais radical, não se podem estabelecer

relações entre coisas e eventos pertencentes a dois mundos diferentes. Ora, tal posição conduz a uma problemática ainda maior, que é da natureza da própria verdade. O ponto de vista construtivista, neste sentido, alia-se a duas teses sobre tal natureza: “A primeira tese é a da incomensurabilidade entre paradigmas ou esquemas cognitivos distintos; a segunda é a da indeterminação da tradução e da inescrutabilidade da referência dos termos que empregamos” (Costa, 1995, p. 57).

A tese da incomensurabilidade encontra inspiração, principalmente, nas ideias de Kuhn (1975); de acordo com um de seus pressupostos básicos, uma cultura define de tal forma seu paradigma de razão, ordena e explica de tal modo fatos relevantes, que se torna impossível fazer equivalerem fatos descritos por duas ou mais culturas, visto que sua descrição se deu dentro de paradigmas de racionalidade diferentes e irredutíveis a outro qualquer. Porém, incomensurável, para Kuhn, não significa intraduzível: podemos compreender paradigmas diferentes e, assim, compará-los, ainda que eles permaneçam incomensuráveis no sentido e na referência de seus termos. Fica aberta, assim, uma possibilidade de comparação que não encontra abrigo no meio dos construtivistas mais empedernidos, ou mais “ingênuos” em seu radicalismo.

A tese da indeterminação da tradução e da inescrutabilidade da referência deve-se a Quine (1953/1980), para quem toda tradução é indeterminada porque o referente é sempre inescrutável: quando se traduz uma palavra de uma língua para outra, não se pode determinar com precisão a que dado perceptivo, relacionado ao objeto, pertencia a palavra na língua original. Se empregamos uma palavra que julgamos correspondente, corremos o risco de estar tomando apenas uma parte do objeto que procuramos traduzir, um aspecto temporal daquele objeto, ou, ainda, uma característica inerente apenas ao exemplar determinado do objeto original. Por trás desta ideia de indeterminação da tradução situa-se a concepção de uma

2. Da razão e da desrazão

Desrazão e loucura

Desrazão e loucura são dois conceitos que costumam andar juntos. Da Antiguidade grega até nossos dias, eles têm sido invariavelmente associados, aparecendo, muitas vezes, como termos intercambiáveis. O louco é frequentemente visto como um ser destituído de razão, esta faculdade humana primordial que serve até mesmo para designar o que de mais peculiar possui o homem: somos animais racionais.

Mas será que os termos desrazão e loucura são e sempre foram tomados como equivalentes? Peter Pelbart (1989) aponta a confusão que tem sido sistematicamente feita entre essas duas palavras, tanto pelo senso comum como pela própria historiografia. Foucault, inclusive, deixou no ar uma certa ambiguidade na distinção entre esses dois termos: a primeira edição de seu livro História da loucura, datada de 1961, trazia o título Folie et déraison, histoire de la folie à l’âge classique. Na sua segunda edição, publicada onze anos depois, o livro apareceu com o título abreviado para Histoire de la folie à l’âge classique. Segundo a hipótese feita por Pelbart para

explicar essa amputação dos termos folie e déraison, é provável que Foucault tenha querido evitar os mal-entendidos possíveis sobre a relação entre as duas palavras.

Pelbart (1989) procura subsídios, na própria obra de Foucault, que possam fundamentar uma diferenciação entre desrazão e loucura, concluindo que a desrazão se refere à experiência trágica e cósmica da loucura, quando o delírio do louco era entendido como a revelação de uma verdade do mundo; esta seria a loucura-desrazão. A loucura, por sua vez, estaria assimilada à experiência crítica – presente, por exemplo, nas obras de Brant e Erasmo – que, tratando da baixeza do homem, procede a um julgamento moral e aproxima-se, assim, da própria razão; esta seria a loucura-crítica. Entre essas duas formas de loucura, uma ligada à experiência trágica e outra à experiência crítica, abriu-se, no decorrer da história, uma distância decisiva que acabou por separá-las de vez.

O eclipse da experiência trágica e o predomínio da consciência crítica da loucura ainda no Renascimento mostram que a loucura migrou de sua dimensão desarrazoada para a insensatez “razoável”. Processo que culminará na Idade Clássica, […] onde a “desrazão se retira e se desfaz”, enquanto a loucura tende a afirmar-se mais e mais como objeto de percepção excluído. (p. 59)

Com o advento do enclausuramento da loucura, que se iniciou no século XVII, a desrazão foi perdendo seu espaço, restando lugar apenas para a loucura. A desrazão passou a abranger um universo mais amplo que o da loucura, incluindo todos os transgressores, isto é, os condenáveis desviantes da nova ética do trabalho: devassos, libertinos, doentes venéreos, sodomitas etc. A loucura, que ganhou sucessivamente autonomia ante a experiência maior

da desrazão, assistiu, assim, aos preparativos históricos para sua iminente entrada no domínio da medicina como patologia: “enquanto a desrazão era afetiva, imaginária e atemporal, a loucura será temporal, histórica e social” (Pelbart, 1989, p. 60). Desse modo, a história da loucura – como hoje podemos denominá-la – nada mais é do que a história de sua diferenciação em relação à desrazão, o que não impede que continuemos a associar a figura da loucura a uma experiência de fuga para além dos domínios da razão; ou, como quiseram Pinel e Hegel, como uma contradição interna da própria razão. Para discutir isso, examinarei a seguir, ainda que sumariamente, o conceito e a história da razão.

A razão e seus reversos

Para o exame do conceito e da história da razão, seguirei aqui as indicações dos filósofos Gilles Granger (1969) e Marilena Chaui (1995).

O termo razão remete-nos a uma variedade de sentidos, agrupados em quatro por Chaui: certeza, lucidez, motivo e causa; certeza, porque a verdade é racional; lucidez, porque a razão é “luz”, isto é, faculdade de quem não está louco; motivo, porque a vontade é racional, diferentemente do desejo; e causa, porque a realidade é racional, isto é, opera com relações causais. A razão, como se pode depreender, associa-se à consciência e opõe-se à paixão. “A razão, enquanto consciência moral, é a vontade racional livre que não se deixa dominar pelos impulsos passionais, mas realiza as ações morais como atos de virtude e de dever, ditados pela inteligência ou pelo intelecto” (Chaui, 1995, p. 58).

A razão, assim associada à lucidez e à inteligência, é luz, ou seja, é clareza de ideias – ordem – que resulta de um esforço intelectual, visto que obedece a normas e regras do pensamento e da linguagem. Segundo Granger (1969), ela evoca simultaneamente

3. Das ciências da loucura

As “loucuras como ciências”

Roger Bastide (1972/1983), na introdução do livro Les sciences de la folie, apontou para a existência de duas modalidades distintas da abordagem do tema da loucura, encontráveis nas obras que se produziram sobre ela no decorrer da história. Haveria um determinado conjunto de escritos que bem mereceria intitular-se “ciências da loucura”, correspondendo ao discurso produzido pela psiquiatria enquanto ramo da medicina que visa a tratar do louco. Esse tipo de discurso tem origem no lado de fora da experiência da loucura, tomando-a como objeto externo que não diz respeito ao sujeito que sobre ela fala. A própria psicanálise de Freud, para Bastide, incluir-se-ia nessa modalidade de discurso, visto que objetiva o tratamento da loucura. Um outro grupo de escritos estaria situado numa tradição bastante diferente: seriam as “loucuras como ciências”, em que o autor conhece, por experiência própria, aquilo sobre o que está falando. Nessa modalidade de discurso sobre a loucura, o sujeito que o produz está nela implicado, falando, portanto, de dentro da experiência e deixando que ela impregne seu discurso, por assim dizer. Bastide situou nesse grupo os escritos de

Auguste Comte, Fourier e Gérard de Nerval. Nestes dois últimos, especialmente, o discurso sobre a loucura exibia, na forma e no conteúdo, lampejos dela própria. Robert Jungk (citado em Bastide, 1972/1983), aproximando uma possível visão contemporânea da loucura com aquela do romantismo, afirmou: “não se deveria jamais banir da ciência as intuições, as suposições, os devaneios, os relâmpagos do espírito, as visões, mas conferir-lhes um estatuto especial, análogo ao que as antigas sociedades reservavam para as predições dos visionários e dos profetas” (p. 190).

A divisão entre “ciências da loucura” e “ciências ditadas pela loucura”, levada a cabo por Bastide, parece encontrar correspondência naquela feita por Foucault (1961/1989) entre a abordagem da loucura mediante as concepções trágica e crítica. A primeira estava presente na pintura de Bosch e Brueghel, entre outros, e manifestou-se, em épocas diferentes, nos escritos de Nerval, Nietzsche e Artaud, que já haviam sido precedidos, no que tange à linhagem, pelo Sobrinho de Rameau, de Diderot. Do lado da concepção crítica situavam-se Brant e Erasmo, cuja “loucura”, objeto de seu elogio, nada tinha a ver com o fenômeno da perda da razão. Tratava-se, isto sim, de uma apologia à liberdade e à felicidade do homem.

Bastide lembra que Comte e Gerárd de Nerval conheceram crises de loucura, sendo que Fourier, ainda que nunca tenha sido internado em um asilo para loucos, teve sua teoria considerada como efeito de suas manias, ou seja, ditada pela loucura. Seu modo de expô-la, aliás, assemelhava-se, sob muitos aspectos, aos delírios de um paranoico.

Curiosamente, Bastide incluiu o positivista Auguste Comte entre os autores destas “ciências ditadas pela loucura”. Para ele, a ligação de Comte com o romantismo – a despeito de seu apego à doutrina positivista – fê-lo perceber, a partir de sua experiência pessoal, que a loucura era capaz de traduzir-se em novas ciências. Foi assim que ele pôde fazer a apologia da poesia, propondo uma

reabilitação do imaginário, bem como opor seu positivismo ao pensamento burguês. Se não chegou a ir tão longe em seu pensamento, como fizeram Fourier ou Gérard de Nerval, isso se deveu a sua sólida educação científica, que o ensinou a reservar um lugar importante para a razão, ainda que junto com a imaginação e a afetividade.

O Comte de nossos manuais, de modo geral, é apenas o Comte castrado, apresentado por Littré. Mas, mesmo que fiquemos no Cours de philosophie positive, não nos esqueçamos de que – como os românticos e em oposição aos filósofos do século das luzes, que viam na Idade Média somente a grande noite da inteligência humana – foi Auguste Comte quem deu ao impressionismo romântico a “fórmula sociológica” indispensável à reabilitação da época medieval. Os poetas da sua época não podiam ter senão a nostalgia de um mundo fabuloso desaparecido, a dos potentes castelos e das catedrais, das cortes de amor e dos romances de cavalaria, inventando a respeito uma “legenda dos séculos”. Mas Comte deu a essas nostalgias uma base científica e, pode-se dizer, por conseguinte, que foi (não apesar de seu positivismo, porém enquanto positivista) o “teórico” do romantismo. Irei mesmo mais longe: não do romantismo enquanto reabilitação da Idade Média, mas ainda enquanto reabilitação dos poderes da imaginação e da afetividade. (Bastide, 1972/1983, p. 190, grifo do original)

Bastide mostra como Fourier, nos textos do Nouveau monde amoureux, deixava transparecer, ora mais sutil, ora mais diretamente, os fantasmas edipianos subjacentes a sua obra. Arrancado dos estudos pela necessidade de ganhar a vida, Fourier constatou,

4. Do louco de rua ou da loucura

de domínio público

Definição e caracterização do louco de rua com a ajuda da literatura

O conceito de “louco” tomado em consideração neste trabalho não se restringe ao que, na psiquiatria, ou mesmo na psicanálise, costuma-se chamar de “psicótico”. Interessa-me muito mais a concepção popular de loucura, ou seja, o “louco” deste trabalho é o sujeito socialmente reconhecido como tal. Evidentemente, há algumas características que o levam a ser enquadrado nessa categoria, como a presença – não necessária – de um discurso que se reconheça como “delirante” ou alguma outra forma de “desvio” em relação aos preceitos da razão comum. Por mais simples que pareça esse critério, ele é fundamental na delimitação de meu objeto de investigação: para efeito desta abordagem, louco, doido ou maluco é aquele assim designado no seio de sua comunidade. Uma fala do sobrinho de Rameau, de Diderot (1761/1973), deixa claro esse ponto de vista:

Não caio nunca, e por uma simples questão de proporção, pois, para uma vez que se deve evitar o ridículo, felizmente há cem outras em que é preciso lançar-se nele.

Junto aos grandes não há melhor papel do que o de um louco. Durante muito tempo houve o título de louco do rei. Que eu saiba, nunca houve o de sábio do rei. Sou o louco de Bertin e de muitos outros, o vosso talvez, neste momento. Ou quem sabe se vós sois o meu? Aquele que fosse sábio não teria um louco; portanto, o que tem um louco não é sábio. Ora, se não é sábio talvez seja louco, e talvez, se fosse rei, o louco de seu louco. Além disso, lembrai-vos de que, num assunto tão controvertido como o dos costumes, nada há que seja absoluta, essencial e geralmente verdadeiro ou falso, mas que se deve ser aquilo que o interesse deseja que sejamos: bom ou mau, sábio ou louco, decente ou ridículo, honesto ou vicioso. Se, por acaso, a virtude tivesse conduzido à fortuna, eu teria sido virtuoso ou simulado a virtude como outro qualquer. Quiseram-me ridículo, assim me fiz. Quanto aos vícios, a despesa ficou por conta da natureza. Quando digo vicioso, digo-o apenas para falar vossa língua, pois, se viéssemos a nos explicar, poderia ocorrer que chamásseis vício o que chamo virtude, e virtude o que chamo de vício. (pp. 63-64)

É evidente que, por mais que desejássemos traçar o perfil deste louco sem um compromisso estrito com a nosografia psiquiátrica, ainda assim não nos afastaríamos demais da noção de psicose, visto que, se os casos abordados neste estudo fossem submetidos a um diagnóstico, seria grande a probabilidade de serem reconhecidos como psicóticos ou portadores de uma síndrome psiquiátrica qualquer. O conceito de loucura expresso por Joel Birman (1989) ajusta-se perfeitamente às figuras de que tratarei neste trabalho:

por loucura não entendemos apenas a experiência das psicoses, mas o conjunto de experiências mentais que rompem de alguma maneira – direta ou indiretamente, total ou parcialmente – com o universo da razão. Assim, apesar de encontrar nas psicoses a sua maior e mais expressiva realização, a loucura é uma categoria abrangente que se apresenta numa grande multiplicidade de formas simbólicas. (p. 12, grifo do original)

Dessa forma definido nosso louco, com a ênfase dada à ruptura com o universo da razão, o que viria a ser o “louco de rua”? É difícil defini-lo precisamente, pois não se trata aqui de uma entidade “cientificamente” demonstrável, mas de um campo específico que procurei recortar neste trabalho. Como descrever o “louco de rua”, impregnado com sua aura de mistério nas memórias de cada um de nós, a partir de conceitos provenientes das “ciências da loucura”?

Recorro à poesia de Manoel de Barros (1997) para acudir-me neste impasse. Não haveria, por ora, fórmula mais eficaz:

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá mas não pode medir seus encantos.

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos de um sabiá.

Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare.

Os sabiás divinam. (p. 53)

Assim, em vez de tentar encontrar uma definição, buscarei traçar um perfil possível daquilo que chamo de “louco de rua”. Não se trata de um objeto de estudo facilmente encontrável na esfera das ciências, seja da psiquiatria, seja das ciências humanas. A literatura

5.

Da memória e da narrativa

Memória e narrativa

Memória e narrativa são dois conceitos que se fazem fundamentais para o presente trabalho, visto que se encontram tanto na fundamentação de seus objetivos como na constituição de seu método. A imagem e o significado do louco de rua, atrelados a sua função e a seu valor para cada um e para a cidade, só podem ser buscados nos domínios da memória e desvelados por meio da narrativa. Esse desvelamento ocorre, de modo espontâneo, nos limites daquilo que se pode chamar de tradição oral da cultura comunitária, e o objetivo deste trabalho seria, em primeiro plano, o de coletar uma amostragem de um componente específico desta tradição, que é o louco de rua. Portanto, cabe dizer, inicialmente, algumas palavras a respeito da memória e da narrativa, para depois explicitar o método que adotei nesta investigação. Segundo Ecléa Bosi (1993), o método de um trabalho científico situa-se em dois níveis: “a orientação geral da pesquisa, tendência teórica que guiou a hipótese inicial até a interpretação final dos dados colhidos” (p. 283), e “a técnica particular da pesquisa, o procedimento”. Assim, antes de entrar em detalhes, adianto que, no que concerne à tendência teórica, adotei

164 da memória e da narrativa

os pressupostos sobre a memória coletiva do sociólogo Maurice Halbwachs, bem como a concepção de narrativa, seu papel e seu valor, tal qual encontramos no pensamento de Walter Benjamin. No que toca à técnica de pesquisa, adotei o chamado método do relato oral, que explicitarei mais adiante. Em um outro plano – o da concepção teórica do objeto mesmo da pesquisa – baseei-me na ideia de Foucault da determinação histórica da loucura, como demonstrei nos capítulos anteriores.

A recordação, seu valor e seu substrato sensorial

O valor da recordação para o homem é de tal forma intenso, até mesmo para a sua constituição enquanto indivíduo e membro de um grupo, que, a rigor, não seria necessário explicitá-lo de modo exaustivo. A sobrevivência da tradição oral no interior das comunidades, por um lado, e o vigor da literatura memorialística, por outro, são exemplos do modo como o homem guarda em si a necessidade constante da reconstituição de seu passado. Até mesmo porque a memória involuntária pode adentrar a sua consciência, aí introduzindo uma verdadeira força de necessidade no sentido de percorrer os caminhos da recordação e da associação a que ela conduz.

Epicuro (séc. IV/III a.C./1980), filósofo que atribuía um valor especial ao passado e à memória, recomendava: “Cura as desgraças com a agradecida memória do bem perdido e com a convicção de que é impossível fazer com que não exista aquilo que já aconteceu” (p. 19).

Para ele, a destinação livre do homem era uma espécie de construção íntima fundada em sua possibilidade de desviar-se no tempo, quer em direção ao passado (o que seria a memória), quer em direção ao futuro (o que seria a esperança). O passado não era um bem perdido ou algo vazio, mas antes “um tesouro de bens reais sempre recuperáveis” pela memória, que teria a função e a

capacidade de mantê-lo vivo no presente, inclusive pela conservação de sua força (Pessanha, 1992). Desse modo, para Epicuro, aquele que possuísse um grande acervo de lembranças – o idoso – teria maiores condições para alcançar a serenidade e a felicidade:

Não é ao jovem que se deve considerar feliz e invejável, mas ao ancião que viveu uma bela vida. O jovem na flor da juventude é instável e é arrastado em todas as direções pela fortuna; pelo contrário, o velho ancorou na velhice como em um porto seguro e os bens que antes esperou cheio de ansiedade e de dúvida os possui agora cingidos com firme e agradecida lembrança. (p. 20)

Marcel Proust (1913/1981), na colossal obra Em busca do tempo perdido, demonstrou como a memória é a faculdade que garante a própria identidade do homem, reunindo sua história e sua experiência em torno do eixo que ele reconhece como o “eu”. No primeiro volume dessa obra memorialística (No caminho de Swann), a memória involuntária abre caminho para um encontro com um passado pessoal no famoso episódio da madeleine, em que o narrador, após levar aos lábios uma colherada do chá que sua mãe lhe oferecera, no qual tinha deixado amolecer um pedaço daquele bolinho, foi tomado por um “prazer delicioso, isolado, sem noção de causa” (p. 20). Ele sabia que tal sensação tinha a ver com o gosto do chá, mas escapava-lhe a apreensão de seu significado. Apenas depois de abandonar as tentativas de ligar a alguma lembrança aquela sensação prazerosa foi que, súbito, ligou-a ao chá tomado na casa de uma tia em Combray. A partir daí, toda a Combray descortinou-se para ele. Reproduzo o trecho em que sua memória se expande irrefreadamente, em um movimento de êxtase que ilustra, com tanta beleza e precisão, o processo de recordar que parece autônomo quando adentra a consciência:

6. Relatos sobre loucos de rua

Nota introdutória

O trabalho de campo, cujo método foi explicitado no capítulo anterior, consistiu das entrevistas apresentadas a seguir. Como as conversas mantidas com os entrevistados eram relativamente livres, muitos outros temas surgiam em meio ao assunto dos loucos de rua. Desse modo, os textos que apresento na sequência são o resultado de uma edição que serviu ao propósito de torná-los mais concisos, objetivos e limitados ao tema que interessava. Procurei manter, na medida do possível, o tom informal das falas dos entrevistados, resguardando seu caráter de texto oral.

Nem todo o material que recolhi foi utilizado neste trabalho. Restringi-me a algumas poucas entrevistas, que foram mais consistentes, abrangentes e ricas em material que pudesse responder a minhas indagações. Embora eu tenha conversado com muitas pessoas, algumas das entrevistas eram repetitivas ou curtas demais. Assim, transcrevo a seguir apenas o material recolhido que julguei mais interessante, e que foi, efetivamente, utilizado para a análise que apresentarei à frente, à guisa de conclusão.

Antes da apresentação das quatro entrevistas, faço minha própria narrativa, numa espécie de “entrevista comigo mesmo”. Afinal, como já declarei na introdução, o motor deste trabalho foram minhas próprias recordações e impressões sobre os loucos de rua de minha infância em Cambuí nas décadas de 1960 e 70, que são, grosso modo, os mesmos que aparecerão nas entrevistas subsequentes.

Minhas recordações

Nasci em Cambuí, sul de Minas Gerais, no ano de 1963. Como criança que vivia em uma cidade do interior que não devia contar muito mais do que 5 mil habitantes, era na rua que passava a maior parte do tempo livre, circulando livremente não só no perímetro urbano como na zona rural mais próxima.

O que narro a seguir são recordações que sempre me acompanharam, divididas aqui nas seções: “Reminiscências” (memórias arcaicas, com pouca nitidez), “Outras lembranças” (memórias de figuras que, na opinião do entrevistado, não eram os “protagonistas” no palco das ruas, mas que foram marcantes para ele próprio) e “Protagonistas” (lembranças mais extensas de loucos mais “públicos”, aqueles célebres, de quem toda a cidade dava notícia).

Reminiscências

Lembro-me de alguns loucos que viviam quando eu ainda era muito pequeno e que depois sumiram, morreram... Deles não guardo uma lembrança muito nítida, apenas uma memória enevoada de algumas passagens. Não tenho muito a dizer sobre eles, mas posso falar um pouquinho do que me recordo.

* * *

Havia em Cambuí um tal Chico Louco, que, às vezes, passava pela rua tocando pandeiro e dançando animadamente. As crianças o seguiam, também muito animadas. A animação do povo era o que o fazia ainda mais entusiasmado para tocar e dançar. Certa vez, na escola, comentei com um colega sobre Chico Louco, que me contou ter algum grau de parentesco com ele. Aquilo me impressionou, pois a gente nem imaginava que aqueles doidos eram como nós, isto é, tinham família, parentes, essas coisas. Eles eram tão soltos, tão livres! Fiquei sabendo, nessa ocasião, que o Chico Louco era do bairro rural do Rio de Peixe, meio aparentado com a família dos Pereiras que vivia por lá, sendo inclusive proprietários de terras. Parece que Chico Louco tinha ido morar no Paraná durante muito tempo e, quando voltou, passou a ter aquela vida: havia enlouquecido. Dizia-se também que ele era uma pessoa inteligente, que tinha estudado... Lembro-me pouco dele, mas o que é mais marcante nessas recordações é a alegria que ele parecia ter e transmitir. Um clima de festa envolvia a sua passagem pela rua. Não me consta que as crianças o insultassem, “mexessem” com ele, como costumávamos dizer. Digo isso porque alguns loucos eram agredidos, ficavam furiosos, corriam atrás da gente para pegar, para bater, jogavam pedra. Mas Chico Louco não, pelo menos pelo que me lembro; o clima era de festa mesmo. Mas, de repente, o Chico Louco sumiu, ouvi boatos dando conta de que fora atropelado na rodovia Fernão Dias.

* * *

Havia o Patinho, que, embora não fosse propriamente um anão, tinha uma estatura muito baixa. Não me lembro se ele era só bêbado ou se era louco também, mas não faz muita diferença. Além dos loucos de verdade, havia por aqui alguns bêbados que, durante a bebedeira, se tornavam também loucos. Do Patinho tenho uma memória pouco detalhada. Lembro-me dele passando pela rua, às

7. Conclusões

Algumas questões histórico-conceituais concernentes à loucura e ao louco de rua

Um primeiro olhar sobre o conjunto de loucos de rua que emergiu das entrevistas nos faz perceber que algumas personagens despontam com maior frequência nos depoimentos, aí ocupando também um lugar de destaque. É interessante verificar que, mesmo considerando a diferença de idade entre os entrevistados, alguns loucos de rua persistem, em suas memórias, como protagonistas no palco da cidade, o que mostra que eles ocuparam (ou ainda ocupam) seu lugar por anos a fio, impressionando, com suas características, várias gerações.

Um grande número de loucos é mencionado nas entrevistas, alguns aparecendo em apenas uma ou duas delas. Zé Arbano, Floriza, Marcolina, Rita Papuda e Brinco aparecem com destaque, lembrados em quase todos os depoimentos. Portanto, é de se acreditar que tenham reunido as condições necessárias para ocupar tal lugar: o longo tempo de permanência nas ruas da cidade, atravessando gerações, e a sua própria expressividade, que concorreu para sua

celebrização. Algumas figuras aparecem com bastante força em apenas um depoimento, com evidências de que possuíam grande expressividade para aquele entrevistado e para a própria a cidade. Mas é possível que tais pessoas já estivessem desaparecidas na geração dos entrevistados mais jovens.

O “grau de expressividade” dos loucos de rua resulta do conjunto de suas características que os tornam atraentes ao olhar comunitário e que se acentuam pela forma como eles reagem à abordagem social que se lhes faz. Tomando o conjunto de depoimentos, verifica-se que há uma grande variedade de características desses loucos, uma verdadeira profusão de traços que os caracterizam e que os distinguem como personagens interessantes ao olhar da cidade. É a própria essência da loucura de cada um deles que varia, mostrando-nos a entidade loucura como algo que pode conter uma gama infindável de elementos que explodem nas mais diversas manifestações individuais, por meio de uma pluralidade de sintomas. Essa constatação, aliás, já fora feita por Platão, que mostrou como, na Grécia antiga, estavam presentes diversas modalidades da experiência do insensato (por exemplo, na loucura da profecia ritual e na loucura telestática ou ritual). O próprio termo genérico mania, usado para designar a loucura, continha diversos sentidos e formas de experiências (Pelbart, 1989). No entanto, mesmo diante dessa profusão de sentidos, é possível postular uma base comum a todas as loucuras, que é a ruptura direta ou indireta, total ou parcial, com o universo da razão (Birman, 1989).

É assim que encontramos, em nossos loucos de rua, os mais diversos traços que sinalizam ao juízo público a presença da loucura, como a fúria de Zé Arbano diante da provocação que lhe é feita, o culto à sujeira em Floriza, a obstinação pela perambulação mendicante em Marcolina, o mórbido gosto por enterros em Brinco, as falas delirantes de Rita, a excêntrica alegria musicalizada de Zé do

Binho, Chico Louco e Zé Ramiro, a melancolia carnavalizada de Geraldo Cassiano, a opção pelo ócio em Chico, e assim por diante... Tal “explosão de elementos” na loucura pode nos desnortear quanto ao rigor do próprio emprego linguístico do termo para designar experiências tão diferentes dentro de um mesmo universo temporal e, mais ainda, entre universos temporais tão longínquos como a Antiguidade grega e a atualidade brasileira, passando, entre muitas outras estações, pela França iluminista do Sobrinho de Rameau e pelas Minas Gerais monarquistas e escravocratas do Serro de Joaquim de Salles... Diante deste quase impasse frente à identidade semântica do termo, ameaçada de diluir-se, só podemos ter o mínimo de rigor, ao falar em loucura, se nos apoiarmos na peculiar relação de nossos loucos com o universo da razão, ainda que estejamos plenamente cônscios de que a razão é histórica, como ensinou Hegel (1807/1974).

Podemos acrescentar, nesta discussão, um elemento que amplia o espectro da compreensão daquela necessidade que as culturas têm de, dentro de seus paradigmas de razão dominantes, designar alguém como louco. Sendo a loucura essencialmente um desvio da norma, o ato de apontar o louco reafirma a normalidade de quem o faz. Para Wittgenstein (1953/1975), a identidade dos termos encontra-se invariavelmente condicionada ao contexto do jogo de linguagem em que eles estão sendo empregados. Se a linguagem funciona com seus usos, os significados das palavras repousam, em última instância, em suas funções práticas. Desse modo, quando chamamos alguém de louco, podemos, com isso, “empurrá-lo” para o plano da doença e/ou da exclusão – entre outros efeitos possíveis – por meio da chamada dimensão perlocutória da linguagem1 (Austin, 1990), que busca alterar um estado, produzindo uma

1 Fazendo referência a J. L. Austin, Costa (1994b) afirma que a linguagem não se presta somente a enunciar ou constatar coisas: “Dizer que a linguagem é

Posfácio

Memória e narração: o louco de rua

como alteridade hermética1

Esperava-se, talvez um pouco ingenuamente, que a caça às buxas, a exclusão nos manicômios, o tratamento moral e o silenciamento químico do alienado fossem já momentos remotos da história da loucura. Esta é, como se sabe, uma cruel história de recusas da sociedade ocidental em espelhar-se em suas figuras de loucura, assumindo sua parcela de responsabilidade e seu próprio desamparo diante da desrazão. Ora, estamos ainda longe de conquistar nossa própria familiaridade com a loucura, sem a qual será impensável qualquer humanização de seu cuidado. Uma prova disso é o tabu linguístico que ainda envolve o termo. Julga-se, errônea e ingenuamente, que o termo “louco” designe seu sujeito com uma espécie de doença vergonhosa, quase uma moléstia sexual, que seria preciso esconder do domínio público. A partir desse significado pejorativo, uma série de proibições restringem as falas sobre as relações entre os assim chamados sãos e seus loucos. Tais proibições visam a manutenção das diferenças claramente definidas. Trata-se, na maioria das vezes, de manter a dignidade da imagem que a sociedade

1 Uma versão anterior deste texto foi publicada originalmente como resenha na revista Psychê, V(7), 169-174, 2001

“sã” produz sobre si mesma, chegando, para tanto, às vezes, até a postular a inexistência da doença em seus domínios. Mas não há diferença estrutural entre o depósito manicomial, o silêncio sobre a loucura, ou sua negação obstinada. Em todos os casos, o louco sofre e faz sofrer, e o fará mesmo nas mais perfeitas táticas de fazê-lo sumir de vista. Por outro lado, como trazê-lo para nossa vida? Como inseri-lo em nossa casa, como trazê-lo à mesa, sem que ele quebre a casa, cuspa em nossa comida, estrague nossa vida?

Diante desse impasse, será preciso comentar dois aspectos presentes neste livro: a sensibilidade ética e a excelência acadêmica do autor. Sobre a sensibilidade ética, cabe, antes de mais nada, felicitá-lo pela generosidade e respeito aos “loucos de rua” que transparecem em sua escrita. Generosidade de uma escrita movida pelo afeto, num relato simples, coloquial, profundamente humano, onde o leitor é sutilmente envolvido e levado a buscar os loucos de rua reais ou imaginários de sua infância. Respeito de um gesto de extrema delicadeza, que traz cada pessoa e a apresenta ao leitor, preservando-a com cuidado da nem sempre sutil violência sobre o humano que tem frequentemente caracterizado o saber e as práticas das ciências da loucura. Com efeito, ao longo do texto, a expressão “louco de rua” muda seu sentido, dando lugar a destinos de homens e mulheres que poderíamos ter tido a sorte de também conhecer e lembrar como nossos parentes próximos. A riqueza dessas vidas e histórias seria condenada ao silêncio, mais um dos lamentáveis esquecimentos aos quais estão condenadas as culturas eminentemente orais. Ouvi, certa vez, alguém dizer que, “quando um velho morre na África, uma biblioteca inteira se queima”. O silêncio significa a morte da cultura oral, e o respeito de Ferraz pelo louco está claro em seu trabalho contra a morte das histórias e, portanto, das vidas de nossos loucos.

Diga-se ainda que esse respeito pelo ser humano, seja pelo louco, seja por aquele supostamente normal, é uma qualidade

essencial para aquele que pretende pesquisar em ciências humanas. A humildade de manter-se diante do outro como diante de um enigma é a condição de possibilidade de uma postura verdadeiramente ética na reflexão sobre o humano.2 Fica claro aqui que esse cuidado tem consequências metodológicas e conduz a reflexão por vias consequentes, o que reitera a afirmação de que, em nossa área, ética e conhecimento são indissociáveis. Vejamos por quê.

Ferraz ressalta e utiliza fecundamente a diferença entre o “louco de rua” e o “louco de asilo”. Apesar de não mencioná-lo, creio estar implícito em seu texto o atual “louco químico”, espécie mutante do louco asilar. Com auxílio dessas diferenças, sua exploração se localiza e se engaja na historicidade peculiar de nosso país. Nesse trabalho, o imaginário popular e a literatura são resgatados a partir do que o louco de rua neles suscita.

Retoma-se assim a tradição da metodologia psicopatológica, na qual se localiza a psicanálise. Tal tradição considera a patologia e a normalidade como sendo de uma mesma natureza, e como determinadas por um mesmo princípio de organização. A partir desse pressuposto de continuidade, a patologia, longe de ser um erro da natureza e um desvio da normalidade, deve ser considerada como um processo de aumento e de exagero de processos normais.

A pesquisa, nessa tradição, supõe que a patologia – tal como a genialidade, a propósito – traz à tona uma verdade imperceptível sob o silêncio da normalidade. Sob esse manto de silêncio, a normalidade é um enigma a mesmo título que o é a patologia. A pesquisa tem como ponto de partida empírico apenas a diferença entre ambas.

2 Silva Jr., N. (1999). Metodologia psicopatológica e ética em psicanálise: o princípio da alteridade hermética. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, 3(2), 45-73

Andarilhos da imaginação é um competente estudo sobre os loucos de rua, pensado e elaborado com rigor científico, mas que seduz pelo lastro fundamentalmente humano que carrega e por sua dimensão narrativa. Os próprios nomes das figuras (de carne e osso!) aqui convocadas lembram personagens literárias. Senão, vejamos: Chico Louco, Patinho, Sartico, Zé Ramiro, Zé da Dorfa, Quinhento, Floriza, Zé Arbano, Rita Papuda, Marcolina, Guilhermina, Mudo, Brinco – que efetivamente andarilhavam pelas ruas da Cambuí da infância do autor – parecem saídos das páginas do Grande sertão: veredas ou de Primeiras estórias, de Guimarães Rosa. –

Adélia Bezerra de Meneses

Excerto do Prefácio à 1ª edição

série

Coord. Flávio Ferraz