L’animal, chez Dalí, est à la fois matière plastique et réservoir symbolique. L’artiste en démultiplie les formes dans une diversité de techniques et de supports : peinture, sculpture, gravure, dessin, illustration, mais aussi bijoux, objets, films ou décors de théâtre. Ce foisonnement formel témoigne de la perméabilité des frontières entre disciplines dans la pensée de l’artiste, où l’animal devient prétexte à des expérimentations visuelles inédites, parfois teintées d’une touche pseudo-scientifique que Dalí revendique avec jubilation.

Mais ce bestiaire, pour hétéroclite qu’il paraisse, n’en obéit pas moins à une logique interne. Il est le produit d’un imaginaire structuré, où chaque créature répond à une fonction précise dans la cartographie mentale de l’artiste. Certains animaux sont les doubles symboliques de figures humaines, d’autres incarnent des idées abstraites comme la peur de la mort, l’angoisse de la sexualité, la quête de pureté. En cela, le monde animal de Dalí peut être lu comme un véritable bestiaire médiéval moderne, où l’animal n’est jamais représenté pour lui-même, mais pour ce qu’il signifie – ou dissimule.

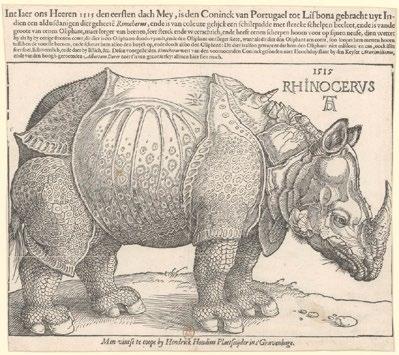

Dans cette perspective, l’exposition s’organise selon un parcours chronothématique qui présente Dalí à travers son imaginaire animalier, celui-ci laissant toujours transparaître les grandes étapes de sa vie, de ses années surréalistes parisiennes placées sous le signe du fourmilier à son retour en Espagne après la parenthèse américaine. Par ailleurs, le parcours met en lumière des thématiques fondamentales telles que la fascination pour le rhinocéros et la perfection de sa corne ou encore la symbolique entre mort et résurrection de la tauromachie.

Dalí lui-même a souvent commenté la présence animale dans son œuvre avec une liberté de ton et un mélange de sérieux et de provocation qui font partie intégrante de sa démarche artistique. Dans ses écrits comme dans ses interviews, il fait du rhinocéros un animal « divin », obsédé par la spirale logarithmique de sa corne, forme parfaite de la nature. Il évoque les éléphants sur échasses comme des mirages architecturaux incarnant l’impossible équilibre du monde moderne. Derrière ces affirmations fantasques se cache une pensée singulière, où la science, la mystique et l’art s’entrelacent sans hiérarchie.

1. Luis Buñuel, Un chien andalou, 1929, film. Scénario de Luis Buñuel et Salvador Dalí.

Le tamanoir atteint une taille supérieure à celle du cheval ; il possède une férocité énorme ; il a une force musculaire exceptionnelle ; c’est un animal terrible. Le tamanoir se nourrit uniquement de fourmis en se servant d’une langue d’un demi-mètre de longueur et mince comme un fil. […] La science peut analyser l’anatomie et la physiologie du tamanoir. […] Si j’ai pris des exemples simples de l’histoire naturelle, ce n’est pas par hasard, puisque, comme l’a déjà dit Max Ernst, l’histoire du rêve, du miracle, l’histoire surréelle est tout à fait et essentiellement une histoire naturelle3

En 1931, quand il réalise à la pointe sèche un tamanoir destiné à André Breton comme ex-libris, Dalí confère d’emblée à celui-ci un statut de totem, d’animal-totem [cat. 4].

Dans son ouvrage Totem et tabou, Sigmund Freud parvenait à la conviction que l’animal totémique dans les sociétés primitives avait servi de substitution à la figure du père, sacrifié par les fils. Dalí avait été expulsé par son propre père au moment où il rejoignait le mouvement surréaliste parisien en 1929 et qu’il faisait la rencontre de Gala, alors la femme du poète Paul Éluard. Il a souvent été dit, y compris par le propre intéressé, qu’André Breton, chef de file du mouvement, s’avérait faire fonction de nouveau père pour le jeune catalan. L’ex-libris symbolise plutôt le frère d’une nouvelle tribu d’adoption, avec lequel Dalí partage alors son totem. La figure sur l’ex-libris et sa position sont empruntées au Grand masturbateur, une œuvre majeure de

2. Patrice Habans, Salvador Dalí sortant du sous-sol du subconscient tenant en laisse un tamanoir romantique, l’animal qu’André Breton avait choisi comme ex-libris, in Paris Match, n° 1055, juillet 1969, photographie.

l’année 1929 évoquant de manière allégorique la personnalité de Salvador Dalí et son rapport à la sexualité sous l’aspect d’un visage ectoplasmique, le nez proéminent fouillant le sol, et attaqué par des fourmis [fig. 3]. Ces dernières horrifiaient autant Breton que Dalí. À l’occasion du catalogue de la première exposition parisienne du Catalan à la Galerie Goemans en novembre-décembre 1929, Breton écrivait : « La vie est donnée à l’homme avec des séductions comparables à celles que doit offrir aux fourmis la langue du tamanoir. » Pour l’ex-libris, Breton faisait une recommandation

au concepteur : « L’inscription à faire figurer en banderole sur l’ex-libris serait de préférence ‘André le fourmilier’, ‘André le tamanoir’. (Fourmilier est trop générique. D’autre part, il fait un peu plus pléonasme en raison des fourmis. Enfin, il sert à désigner par ailleurs d’assez médiocres animaux)4. » Le tamanoir comme l’animal-totem du groupe surréaliste, de la nouvelle tribu d’adoption de Salvador Dalí.

André Breton évoquait dans Le surréalisme et la peinture une nouvelle genèse d’un monde mental à l’étendue considérable. S’agissant des êtres vivants de la Création, il fallait s’affranchir des classements en éléments, règnes, espèces, classes, familles comme autant de préjugés. Les trois règnes étaient, selon lui, pur contresens. « Je crains que la philosophie de la nature n’ait pas fait un pas depuis Hegel » précise Breton dans ses Entretiens5. « Ainsi, le bestiaire surréaliste, sur toutes les autres espèces, accorde la prééminence à des types hors-série, d’aspect aberrant ou fin de règne comme l’ornithorynque, la mante religieuse ou le tamanoir6. » Dans Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari définiront un deveniranimal, un nouveau rapport de l’homme à l’animal, qui n’est plus celui de l’identification mais de la symbiose. À la notion de tribu, de famille, d’espèce, ils proposent celui de meute, au sein de laquelle le principe de reproduction sexuée laisse place à celui de contagion. Dalí avait théorisé une forme de contagion de la réalité objective par l’irrationnalité de la pensée paranoïaque : « ruiner le réel ». Or, c’est au nom de cette contagion des phénomènes irrationnels qu’il interprétera la montée de l’hitlérisme, ce qui provoqua sa rupture avec Breton et le mouvement surréaliste7

Formicidae

Présentes dans les peintures et dans un objet surréaliste comme Buste de femme rétrospectif, les fourmis sont associées à des souvenirs d’enfance de vision d’épouvante, lors de la découverte d’un animal mort rongé par la vermine : un lézard, une chauve-souris « couverte de fourmis frénétiques ». L’image de mort renvoie au cycle de la vie, d’un transfert de principe vital du cadavre au charognard. Cette « exubérance de la vie », incarnée par les fourmis, est selon Georges Bataille celle d’éros ; les insectes agglutinés se transforment chez Dalí en vulve poilue dans des œuvres comme Les Accomodations du désir (1929, huile sur toile) ou Las Hormigas (1929, collage).

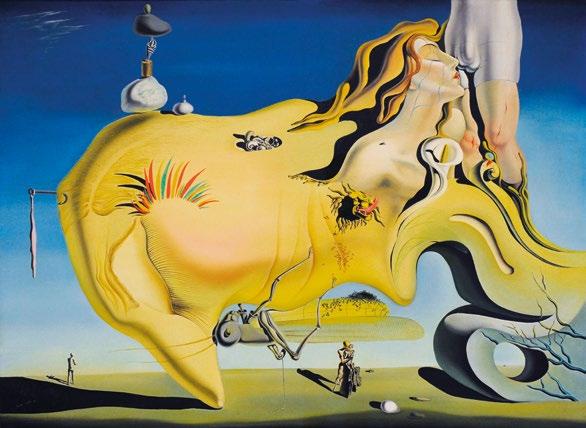

Dans Le Grand masturbateur, la forme ectoplasmique est prolongée d’un buste de femme, elle-même attirée par les parties génitales d’un mâle. Elle est « sucée » par une « angoissante énorme sauterelle agrippée

ses Souvenirs entomologiques26 Chez Dalí, le fossile atteste de la porosité entre le règne minéral et le règne animal, comme l’instinct et la violence sont communs à l’animalité et à l’humanité. La férocité de la vie la plus ancienne, celle de la faune de l’ère tertiaire réifiée par la vue de fossiles ou même de phénomènes géologiques assimilés à des squelettes d’animaux préhistoriques, déclenche chez lui un phénomène délirant, dira-t-il, fondé sur le principe d’une « ancestrale survivance27 ». Cette survivance, animée par la cruauté et la violence, dépasserait ses domaines habituels qui sont la psychologie ou la culture (Aby Warburg), pour s’appliquer à l’ensemble de l’Évolution. Les mœurs cannibales de la mante religieuse femelle, qui après l’accouplement se livre au « repas nuptial » en dévorant le mâle, sont la manifestation de ces caractères ataviques qui se perpétuent dans la vie contemporaine : « Le sort de la mante mâle m’a paru toujours illustrer mon propre cas en face de l’amour28 »

Qui est Salvador Dalí ? Suidés

Si dans sa mythologie personnelle Salvador Dalí s’est identifié aux dieux Dioscures, en raison de l’existence d’un frère aîné mort portant le même prénom que le sien et de sa propre obsession d’immortalité, il est patent qu’il y eut dans le développement de sa propre identité deux personnalités diamétralement opposées. La personnalité timide et fragile de sa jeunesse aux relations interpersonnelles complexes, voire étranges, est celle d’un être au corps mou qui devait se doter d’une armure pour affronter l’adversité d’un monde sans merci. Ce sera la figure identificatrice du crustacé : « Gala, au lieu de m’endurcir comme la vie aurait pu le faire, me construisit une coquille de bernard-l’hermite, si bien que dans mes rapports extérieurs je passai pour une forteresse, tandis qu’à l’intérieur, je continuai de vieillir dans le mou, le super-mou29 » Et puis il y eut un second Dalí, à la personnalité savamment construite : exhibitionniste et médiatique, qui prend toute son ampleur à la fin des années 1930 : le Dalí décomplexé, s’affichant « divin » et qui devient l’animal décomplexé, fouillant de son groin la fange de l’humanité : « Car en fin des fins, le divin Dalí est un porc. Oui, le divin Dalí est un porc qui, avec son museau, bave et grogne de satisfaction, gastronome inavouable […]. Oui, oui et oui, pour la stupeur de tous, j’annonce que Salvador Dalí, catholique, apostolique et romain, a décidé, coûte que coûte, d’être le premier porc suprême à se faire hiberner30. » Alors, descendant du divin Hermès ? ou de Jupiter ? incarnation vivante de Pollux dont il rappelait le mythe grec et dans lequel Zeus, se métamorphosant en cygne, séduisit et féconda Léda ?

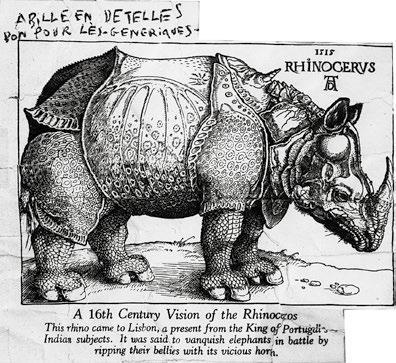

7. Albrecht Dürer, RHINOCERUS 1515, gravure sur bois (7e édition), 1620. Bibliothèque nationale de France, Paris.

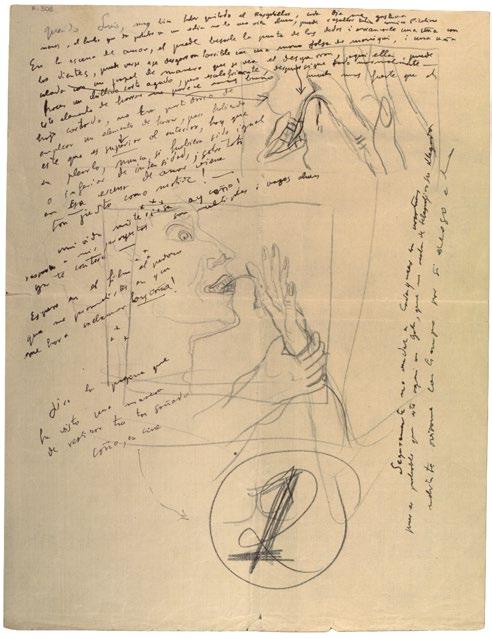

8. Reproduction de la gravure de Dürer annotée par Dalí.

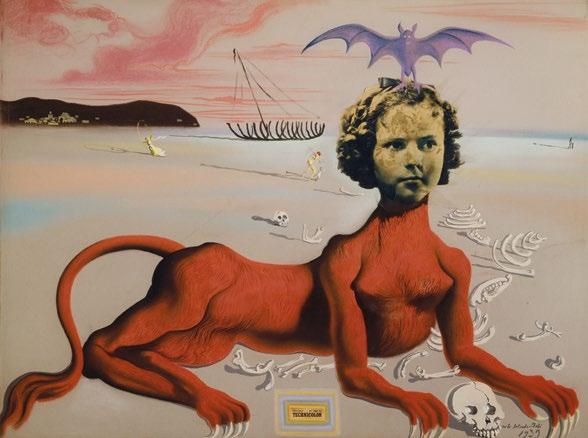

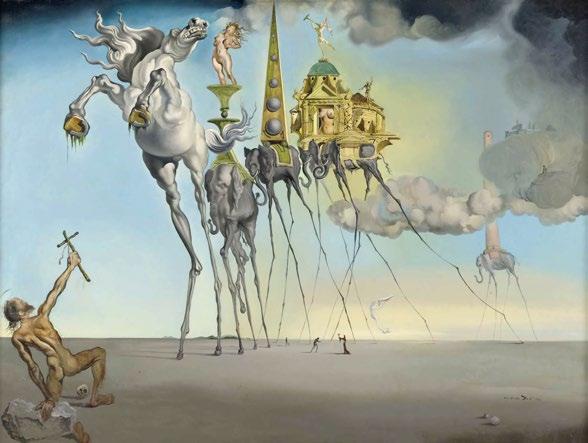

une caravane animalière représentant les monstres-tentateurs de luxure, emmenée par un cheval se cabrant en contreplongée sur des pattes postérieures surdimensionnées et suivi d’éléphants dont les membres sont extraordinairement filiformes. Répondant à des constructions d’associations infinies, comme en témoigna Robert Descharnes, ce bestiaire fantastique dalinien perpétue la tradition médiévale des monstres et des chimères, la menace de l’enfer en moins.

Pour son apparition à l’émission de la télévision américaine « Dick Cavett Show » en 1971, Dalí emprunta un tamanoir au zoo du Bronx à New York. Il entra sur le plateau portant l’animal dans ses bras, le jeta à terre sans beaucoup de ménagements, avant de le reprendre pour le confier aux genoux de l’autre invitée de l’émission, l’actrice américaine du cinéma muet Lillian Gish, intriguée par ce curieux animal. Lors de cette prestation où Dalí démontrait sa capacité extraordinaire de subversion des médias (la célèbre « crétinisation des médias »), il apporta des précisions sur son rapport personnel aux animaux : « Dalí n’aime pas les enfants, pas les papillons, pas les animaux, seulement celui-ci [désignant l’animal prêté par le zoo]. » Et ajouta « qu’il n’existait seulement que deux animaux angéliques : le rhinocéros et le tamanoir ».

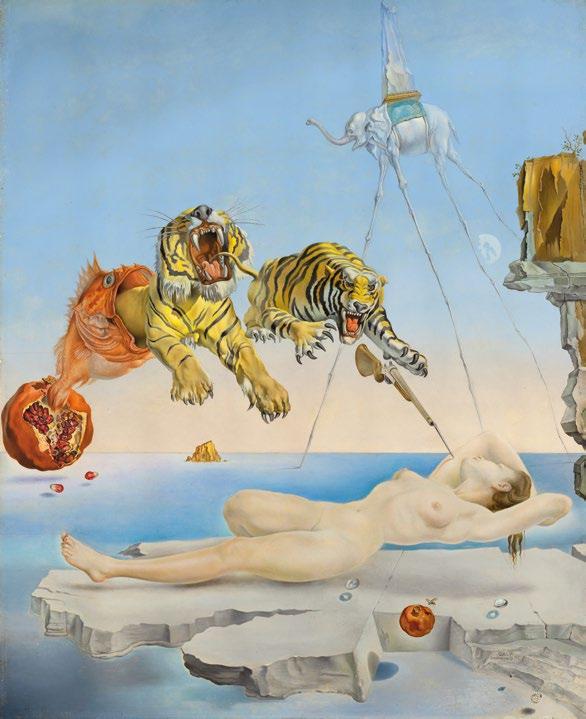

12. Salvador Dalí, One Second Before the Awakening from a Dream Provoked by the Flight of a Bee Around a Pomegranate (Une seconde avant l’éveil du rêve causé par le vol d’une abeille autour d’une pomme-grenade), 1944, huile sur panneau. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

des gestes et des séquences cinématographiques. Grâce à lui, on peut passer directement de Fabre à Freud, de la nature au subconscient.

Et Sade constitue la mise à l’épreuve de ce programme d’action, avec ses corollaires sociaux, philosophiques et théologiques. D’une certaine manière, le Jésus-Christ apparaissant dans la séquence finale de L’Âge d’or est une autre mante religieuse, adoptant la position de prière de son iconographie conventionnelle peu avant d’achever la femme blessée qui sort sur le pont-levis du château de Sélligny à la recherche de secours. Une fois dépouillé de sa barbe, le texte emprunté aux Cent vingt journées de Sodome procède à son démasquage en l’identifiant au pire des criminels, le duc de Blangis.

Le lien intime entre éros et thanatos dans l’image finale d’Un chien andalou n’est pas le seul dans le film évoqué au travers des insectes. Il y en a un autre, non moins intéressant pour explorer le bestiaire dalinien, qui s’offre

4. Photographie de L'Âge d'or, Centre Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky.

pour un monarque aussi singulier que Rodolphe II, amateur de divination, d’alchimie et de Wunderkammern, ou de peintres tels qu’Arcimboldo. De telles extravagances étaient déjà plus proches de la sensibilité de Dalí, qui ne perdait jamais de vue les ésotérismes et les cabinets de curiosités les plus divers. Bien que ce type d’images ait peut-être encore été trop exemplaire pour ces deux iconoclastes qu’étaient Luis Buñuel et lui-même à l’époque d’Un chien andalou.

Et après ? C’est là que les choses ont commencé à changer. Sans aller plus loin, lorsqu’ils ont collaboré à nouveau l’année suivante sur L’Âge d’or, Buñuel et Dalí ont placé une série de dépouilles d’évêques sur l’un des rochers du Cap de Creus, un paysage canoniquement dalinien où le peintre reviendra encore et encore. Son modèle est alors une célèbre Vanité baroque espagnole, le Finis Gloriae Mundi (1670-1672), que Juan de Valdés Leal a peinte pour l’Hôpital de la Charité de Séville. Cette institution caritative

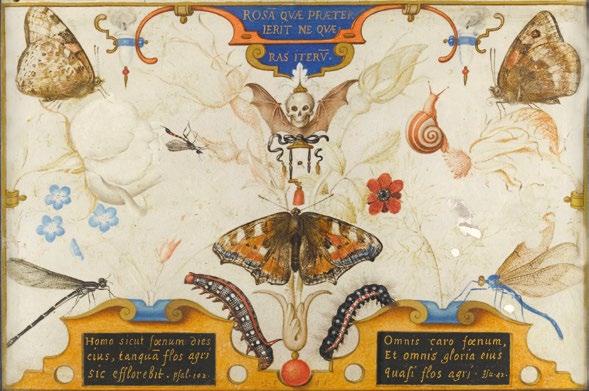

7. Joris Hoefnagel, Allégorie de la brièveté de la vie, 1591, aquarelle sur parchemin. Palais des Beaux-Arts, Lille.

10. Costumes de Lola Montes dans le ballet Bacchanale, 1939. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueras.

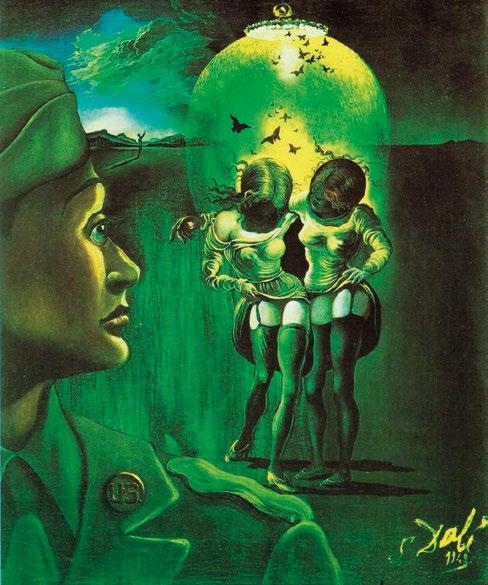

11. Affiche de prévention de la syphilis commandée par l’armée américaine en 1942. Library of Congress, Washington D.C.

la jouissance fait consister à l’occasion. Néanmoins, cet onanisme de la pensée en place d’organe, familièrement porté au fleuron de l’activité obsessionnelle, n’est pas une exclusivité. Chacun en fait l’expérience un jour ou l’autre. La jouissance de l’idiot, c’est la jouissance d’un Un tout seul déconnecté de l’Autre. Or, il y a une distinction entre jouissance du sexe en tant qu’organe et jouissance phallique. Cette différence est peut-être plus notable chez l’animal. Non seulement l’animal n’a pas idée de ce qu’est un organe, mais il ne sait pas à quoi il sert. Suffirait-il d’énoncer, ironise Lacan, que « tout animal qui a des pinces ne se masturbe pas ? […] C’est la différence entre l’homme et le homard9 ». La jouissance du sujet parlant est rapportée au phallus en tant qu’appareil du discours. Néanmoins, « il y a un Réel qui ex-siste à ce phallus, qui s’appelle jouissance10 ».

La Tentation de saint Antoine (1946)

Ce sont les ambigüités du rapport à Dieu, à l’Autre, à la femme que soulève le mysticisme dalinien des années 1940 avec sa Tentation de saint Antoine Au xviie siècle, le satyrique Salvator Rosa en avait livré un tableau plus sombre. Le vieux saint, confronté à de monstrueuses créatures des ténèbres, brandit une croix censée repousser les assauts d’un démon lubrique, à la gueule grande ouverte et aux jambes interminables. Cet Autre jouisseur, cet Alien, les fictions d’aujourd’hui le sonorisent parfois par un souffle bruyant, un grognement, un cri qui en font sa substance libidinale. Ça jouit. La voix même muette, l’objet voix, c’est ça. Chez Rosa comme chez Dalí, il y a la présence d’une voix qui sonorise le regard. Ce qui néanmoins donne sa particularité à la version dalinienne de La Tentation de saint Antoine, c’est

6. Salvador Dalí, The Temptation of St. Anthony (La Tentation de saint Antoine), 1946, huile sur toile. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.

Silvana Editoriale

Directeur général

Michele Pizzi

Directeur éditorial

Sergio Di Stefano

Directeur artistique

Giacomo Merli

Coordination d’édition

Jacopo Ranzani

Design graphique

Annamaria Ardizzi

Relecture et correction

Sara Clamor

Mise en page

Diego Mantica

Organisation

Antonio Micelli

Secrétaire de rédaction

Giulia Mercanti

Iconographie

Silvia Sala, Barbara Miccolupi

Bureau de presse

Alessandra Olivari, press@silvanaeditoriale.it

Droits de reproduction et de traduction réservés pour tous les pays

© 2025 Silvana Editoriale S.p.A., Cinisello Balsamo, Milano

© 2025 Espace culturel départemental Lympia Pour toutes les œuvres de Salvador Dalí :

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / Adagp, Paris 2025

ISBN 9788836660667

Dépôt légal octobre 2025

Aux termes de la loi sur le droit d’auteur et du code civil, la reproduction, totale ou partielle, de cet ouvrage sous quelque forme que ce soit, originale ou dérivée, et avec quelque procédé d’impression que ce soit (électronique, numérique, mécanique au moyen de photocopies, de microfilms, de films ou autres), est interdite, sauf autorisation écrite de l’éditeur.

Silvana Editoriale S.p.A. via dei Lavoratori, 78

20092 Cinisello Balsamo, Milano tel. 02 453 951 01 www.silvanaeditoriale.it

Les reproductions, l’impression et la reliure ont été réalisées en Italie. Achevé d’imprimer en octobre 2025.

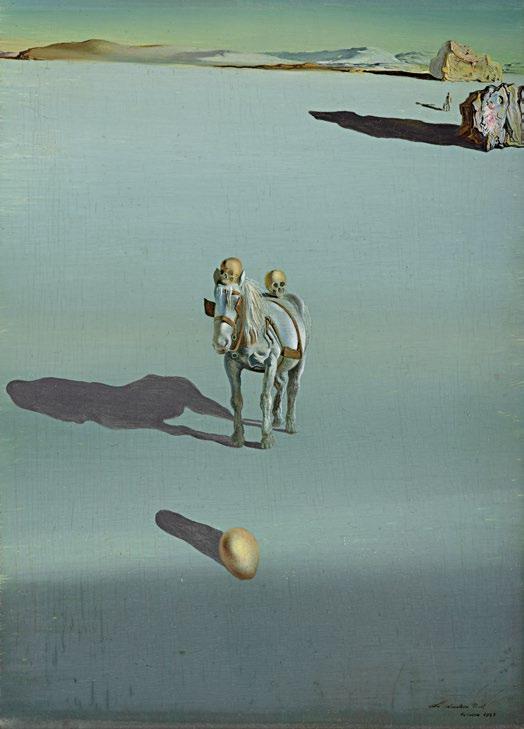

En couverture

Salvador Dalí, Le Devenir géologique, 1933, huile sur bois, 21 × 16 cm, collection particulière

Page 2

Otto Bettmann, Salvador Dalí avec un coq sur l’épaule, 1955

Page 7

Weegee (Arthur Fellig), Salvador Dalí debout sur une chaise devant une cheminée, ca. 1950

Crédits photographiques

Bettmann / Getty Images, p. 2

Weegee (Arthur Fellig) / International Center of Photography / Getty Images, p. 7

Raphaële Kriegel, p. 10

Keystone-France / Getty Images, p. 13

Les Grands Films Classiques, p. 16, 42, 50, 70

Patrice Habans / Paris Match / Scoop, p. 17

Album / Prisma / Mondadori Portfolio, p. 19

Tate, London / Foto Scala, Firenze, p. 21

© George Platt Lynes, p. 22

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, p. 24, 58, 81

Bibliothèque nationale de France, p. 27

Photo Robert Descharnes © Descharnes & Descharnes sarl 2025, p. 27, 29

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, service cinéma, p. 30

RMN-Grand Palais / Philippe Migeat / Dist. Foto SCALA, Florence, p. 33

© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid / Bridgeman Images, p. 37

Album / Fine Art Images / Mondadori Portfolio, p. 45

Filmoteca Española, Madrid, p. 48

RMN-Grand Palais / Fonds Charles et Marie-Laure de Noailles / Dist. Photo SCALA, Firenze, p. 49

Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli –foto di Giorgio Albano, p. 52

RMN-Grand Palais / Dist. Photo SCALA, Florence, p. 53

© Manchester Art Gallery / Bridgeman Images, p. 56

Library of Congress, Washington D.C., p. 59

Album / Mondadori Portfolio, p. 61

EFE / Jaime Pato, p. 61

Photo by Philippe Halsman © Philippe Halsman Estate 2025. Image rights of Salvador Dalí reserved: Fundació Gala-Salvador Dalí Figueres 2025, p. 62

RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost / Dist. Foto SCALA, Florence, p. 68

Bridgeman Images, p. 73

Akg-images / Mondadori Portfolio, p. 74

Photo © Fine Art Images / Bridgeman Images, p. 75

Collection Argillet, p. 77