Deutsches Bergbau-Museum (Hg.)

Deutsches Bergbau-Museum (Hg.)

Die Sammlung Middelschulte im Deutschen Bergbau-Museum Bochum

PORZELLANMANUFAKTUR UND DER SÄCHSISCHE BERGBAU Ulrich Pietsch

BERGMÄNNISCHE MEISSENER PORZELLANFIGUREN

Ulrich Pietsch

MEISSENER PORZELLANE MIT BERG- UND HÜTTENMÄNNISCHEN DEKOREN Sarah-Katharina Andres-Acevedo

VON BERGBANDEN UND BERGMUSIKANTEN: BERGMÄNNISCHE MOTIVE AUS FÜRSTENBERG UND ANDEREN PORZELLANMANUFAKTUREN Christian Lechelt

Abb. 1 AUGUSTUS-REX-FLÖTENVASE MIT CHINOISERIEDEKOR , Meissen, signiert und datiert von Johann Gregorius Höroldt (1696–1775), 1726, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Porzellansammlung, Inv.Nr. PE 666

Ulrich Pietsch

Unternehmen wie die Königliche Porzellanmanufaktur Meissen wurden im Sprachgebrauch des 19.Jahrhunderts auch als „Bergfabriquen“ bezeichnet, und dies vollkommen zu Recht, denn ohne Bergbau und Bergleute wäre weder die Erfindung des europäischen Hartporzellans 1709 durch Johann Friedrich Böttger (1682–1719) noch eine Produktion dieses kostbaren Luxusgutes möglich gewesen. Hinzu kam die grenzenlose und leidenschaftliche Begeisterung des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs August des Starken (1670–1733) für ostasiatisches Porzellan, das er um jeden Preis in einer eigenen Manufaktur herzustellen gedachte, um damit sein Porzellanschloss, das Japanische Palais in Dresden, so opulent und reich auszustatten, wie es die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte.

Lang ist die Geschichte der vergeblichen Versuche, das chinesische Porzellan in Europa nachzumachen, doch dank der jahrhundertealten Bergbautradition in Sachsen gelang dem von August dem Starken in Dresden gefangen gesetzten Berliner Apothekergehilfen und angeblichen Goldmacher Böttger (Abb.2) nach langwierigen Experimenten der ersehnte Erfolg. Da er die vom Kurfürst-König gewünschten Goldmengen nicht herstellen konnte, lenkte der ihm vorgesetzte Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651–1708), der schon um 1680 versucht hatte, dem sogenannten Porzellan-Arkanum auf die Spur zu kommen, dessen Aufmerksamkeit auf das Porzellan. Dabei kam bereits der erste Bergmann, Gottfried Pabst von Ohain (1656–1729), ins Spiel, der Böttger schon bei seinen Goldmacherversuchen zur Seite gestanden hatte. Verfügte er als der „höchste kurfürstliche Bergbeamte im Freiberger Berg- und Hüttenrevier“ 1 doch über fundierte Kenntnisse in der Montanwissenschaft. Er stellte dem gescheiterten Alchemisten nicht nur sein Wissen und die nötigen Materialien zur Verfügung, sondern 1703 auch acht Bergleute zur Unterstützung an die Seite. Der erste Bergmann aus dieser Gruppe war seit 1704 David Köhler (um 1683–1723), dem auch später, nach Böttgers Tod, eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Porzellanmasse und der Farben für die Bemalung zukommen sollte. 1705 gesellte sich Balthasar Görbig (1672–1739) hinzu, der „offenbar als Ofenbauer für Böttgers Hochtemperaturöfen fungierte. Seit 1705 waren insgesamt 14 Freiberger Berg- und Hüttenleute bei Böttger beschäftigt“ 2, die noch im selben Jahr auf die Albrechtsburg in Meißen gebracht wurden, wo sie in Ruhe und Sicherheit ihre Versuche betreiben konnten (Abb. 3).

1 Ulrich 2017, S.13; im folgenden Text werden die Ausführungen von Ulrich über die beteiligten Bergleute referiert.

2 Ebenda.

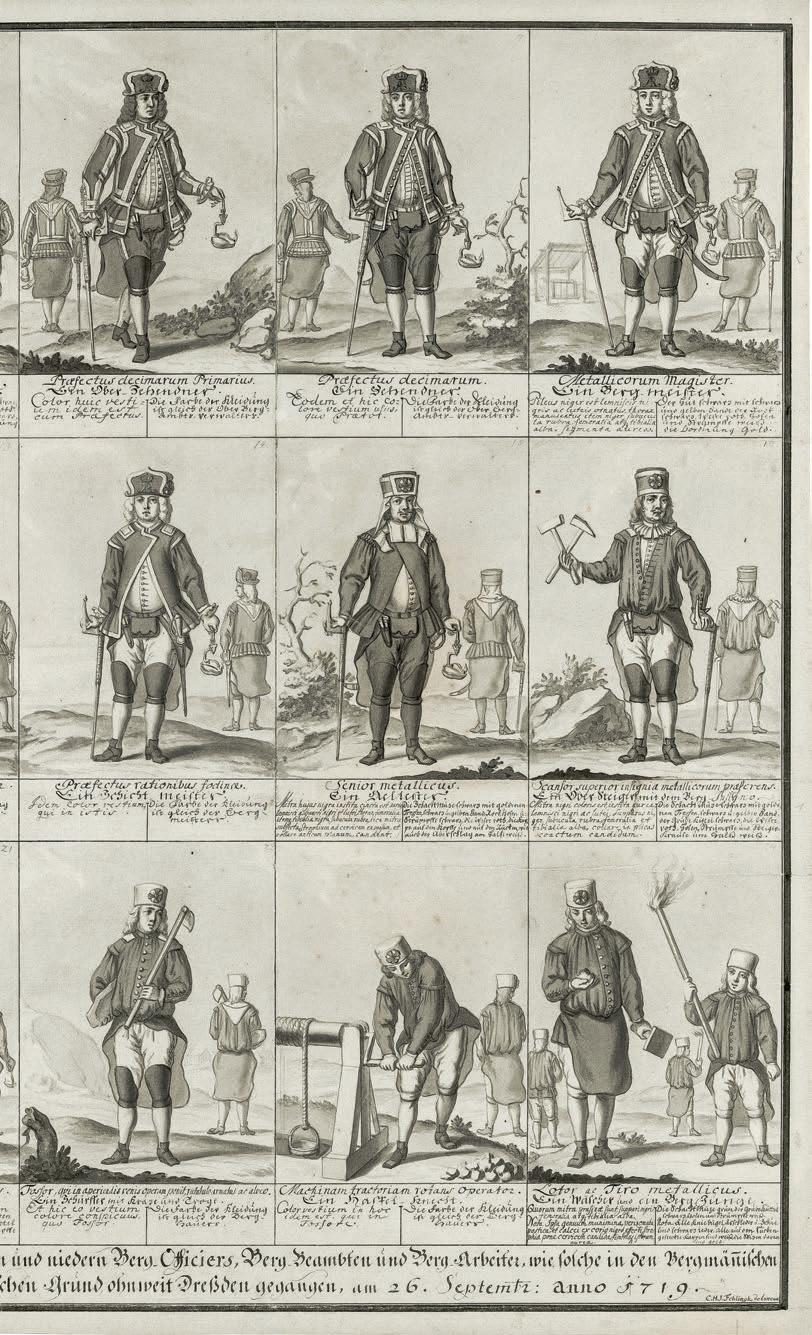

Abb. 13 Carl Heinrich Jacob Fehling, BERGMÄNNISCHE PARADEKLEIDUNG BEIM SATURNFEST 1719 IM PLAUENSCHEN GRUND, 1724, Feder und Pinsel in Grau, 55,1 × 86,4 cm (Blatt), Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, KupferstichKabinett, Inv. Nr. C 6777

Abb.31 DETAIL DES „RUTHENGÄNGER“ AUS DER „GROSSEN BERGBANDE“, Fürstenberg, Modell von Simon Feilner (1726–1798) und Johann Georg Leinberger (1717–1798), 1757/58, Ausformung um 1760, Achim und Beate Middelschulte-Stiftung, Inv. Nr. ABMS 197, hier Kat. Nr. 127

Christian Lechelt

Außerhalb von Meissen hat im 18.Jahrhundert eigentlich nur in Fürstenberg der Bergbau als Sujet eine bedeutendere Rolle gespielt. Die dort entstandenen Kleinplastiken –es handelt sich um die beiden Serien der „Grossen Bergbande“ und der „Kleinen Bergbande“ mit je elf Figuren sowie insgesamt vier davon unabhängigen Modellen –weisen im Fall der „Grossen Bergbande“ nicht nur eine besondere naturalistische Qualität auf, die den Meissener Beispielen abgeht, sondern sind auch in ihrer Entstehung vergleichsweise gut archivalisch dokumentiert. Von geringerer Bedeutung innerhalb des jeweiligen Sortiments waren die Bergmusikanten und Bergmänner in Wien (Kat. Nrn. 152–157), Würzburg (Kat. Nrn. 146–149) und Berlin (Kat.Nrn.158 und 159) sowie Rauenstein (Kat. Nr. 150). Noch seltener finden sich Geschirrteile oder Galanteriewaren mit bergmännischen Motiven. Die Sammlung Middelschulte bietet mit der Vielfalt ihrer Objekte ein umfassendes Bild der porzellankünstlerischen Auseinandersetzung mit dem Bergbau jenseits von Meissen, wenngleich Figuren aus den Manufakturen in Ilmenau und Kopenhagen als Desiderate zukünftiger Sammlungsergänzungen noch fehlen. Überblickt man diesen Teil der Sammlung, fällt die künstlerische Originalität der Entwürfe auf. Die Modelleure und Maler der verschiedenen Werkstätten fanden durchweg zu eigenständigen Formulierungen, ganz unabhängig von sonst oft herangezogenen Meissener Vorbildern, die auch von einer geniekultgetriebenen Kunstgeschichtsschreibung nur allzu gern als alleiniger Maßstab gesehen wurden.

Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg wurde 1747 auf Initiative von Herzog Carl I. zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel (1713–1780) hin gegründet. Seit 1735 regierte er in der Nachfolge seines Vaters Ferdinand Albrecht II. (1680–1735) aus der welfischen Nebenlinie Braunschweig-Bevern, der das Teilfürstentum kurz vor seinem Tod geerbt hatte. Carl zeigte schnell einen eifrigen Reformwillen, um sein kleines, geopolitisch wenig

28 FIGURENAUFSATZ MIT BERGLEUTEN

Meissen, Modell von Johann Joachim Kaendler (1706–1775), 1752

Überarbeitung des Oberberghauptmannes von Johann Theodor P. Helmig (1859–1939), 1896 Ausformung und Staffierung 1984

Unterglasurblaue Schwertermarke sowie eingeritzte Modellnummern „1799“, „1813“, „1819“, „1829e“, „1814b“ und „1832“ H. 72 cm, B. 110 cm Inv. Nr. ABMS 100

Figurenensembles wurden von den Meissener Modelleuren, besonders von Johann Joachim Kaendler und Michel Victor Acier (1736–1799), in nicht unerheblicher Anzahl für den sächsisch-polnischen Hof, für den Premierminister König Augusts III., Heinrich Graf von Brühl (1700–1763), und für die russische Zarin Katharina II. (1729–1796) geschaffen. Nicht immer dienten sie als Tafelaufsätze, sondern manchmal auch als Gruppen für die Präsentation auf Konsolen, so beispielsweise im Porzellankabinett der Zarin im Palais an den Rodelbergen des Gartens von Schloss Oranienbaum bei St. Petersburg. Das vorliegende Stück, das ein stilisiertes Bergwerk zeigt, trägt ganz eindeutig und unverkennbar die Handschrift des

Modelleurs Kaendler. Archivalische Nachweise über die Anfertigung von Bergmannsfiguren wie auch deren Benutzung als Tafeldekoration oder Wandschmuck sind nur sehr spärlich vorhanden. So findet sich im Inventarium über das sämtliche Porcellain in Sr. des Herrn Premier-Ministre Reichs Grafen von Brühl Excellenz Conditorey, welches den 1ten Octobr. 1753 revidiret und übergeben worden nicht eine einzige Bergmannsfigur unter den unzähligen Kleinplastiken der für die Tafeldekoration zuständigen Konditorei. Ebenso verzeichnet das Königl: Pohl: und ChurFürstl: Sächß: Hof-Conditorey Inventarium zu Hubertusburg vom 25. November 1755 keine derartigen Figuren und auch die Taxa derer vom H. Modell=Meister Kaendlern, zur Königl. Porcelaine=Manufactur in Meiszen seit Ao 1740 gelieferten neuen Modelle von 1743 nennt nichts davon. Bei den in der Taxa verzeichneten Figuren und Gruppen handelt es sich um die in den täglichen, naturgemäß viel umfangreicheren Arbeitsberichten Kaendlers nicht enthaltenen Feierabendarbeiten. Alle Arbeitsberichte der Kaendler unterstellten Modelleure beginnen mit dem Einstellungsjahr, enden aus bisher nicht geklärten Gründen 1747 und wurden erst 1764 fortgesetzt, für den Fall, dass sie zu dieser Zeit noch für die Manufaktur tätig waren; Einträge über die Modellierung von Bergmannsfiguren kommen hier nicht vor. Die in den Arbeitsberichten vorhandenen Lücken lassen sich teilweise durch eine von Kaendlers Bruder

44 TEEDOSE MIT DUNKELBRAUNEM FOND UND GOLDMALEREI

Meissen, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Kobaltblaue Nummer (unleserlich) auf unglasiertem Boden

H. 12,8 cm

Inv. Nr. ABMS 96

LITERATUR :

Kat. Slg. Bochum 2017, S.140ff., Kat. Nr. 69; Kat. Ausst. Wieliczka 2023, S.202, Kat. Nr. 143

45 TABLETT MIT DUNKELBRAUNEM FOND UND GOLDMALEREI (DARUNTER DEKOR

„BLAUE BLUME“)

Entwurf von Ernst August Leuteritz (1818–1893), 1865

Meissen, 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Ritzmarke „/“

L. 38,5 cm, T. 31 cm

Inv. Nr. ABMS 96

55 HENKELTASSE MIT UNTERSCHALE

Meissen, um 1750

Henkeltasse: Unterglasurblaue Schwertermarke, undeutliche

Pressnummer, H. 4,7 cm

Unterschale: Unterglasurblaue Schwertermarke, Pressnummer „64“, Dm. 13,2 cm

Inv. Nr. ABMS 81

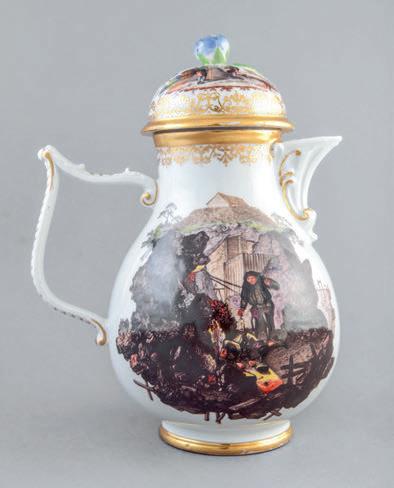

Jeweils über einem hohen Standring erheben sich die flache Unterschale und die gebauchte Henkeltasse mit zierlichem S-förmigen Henkel. Den inneren Rand beider Gefäße umläuft

eine elaborierte Goldbordüre aus Laub- und Bandelwerk. Die Unterschale zeigt eine große Landschaftsinsel mit einer bergmännischen Szene: Im Vordergrund sitzt über einem Steinhaufen ein Bergbeamter auf seinen Häckel gestützt, zu ihm spricht ein Bergmann mit blauen Strümpfen und grünem Schachthut, der von hinten dargestellt ist. Im Mittelgrund erhebt sich das steile Dach einer hölzernen Kaue, von der sich ein Bergmann mit Schubkarre entfernt. Im Hintergrund erscheint in dunklen Grün-, Blau- und Grautönen eine europäische Berglandschaft. Die Henkeltasse ziert im Vordergrund eine langgezogene Bergmannsszene, die einen Bergbeamten hinter einem Geröllhaufen zeigt, welcher einem arbeitenden Bergjungen in bunten Beinkleidern Anweisungen zu geben scheint. Hinter der Gruppe ist eine hölzerne Kaue zu sehen, die von einer ausgedehnten Bergkette hinterfangen wird. Das Blumenbouquet im Inneren der Henkeltasse ist charakteristisch für die Zeit um die Jahrhundertmitte.

LITERATUR :

Kat. Ausst. Dresden/Düsseldorf/Bochum 1999, S. 177, Kat. Nr. 206; Kat.Slg. Bochum 2017, S.184f., Kat. Nr. 89; Kat. Ausst. Wieliczka 2023, S.170, Kat. Nr. 111

56 HENKELTASSE MIT UNTERSCHALE

Meissen, um 1750

Henkeltasse: Unterglasurblaue Schwertermarke, Presszeichen „P“, H. 4,5 cm

Unterschale: Unterglasurblaue Schwertermarke, Pressnummer „59“, Dm. 13,4 cm

Inv. Nr. ABMS 101

Form und Golddekor wie Inv.Nr. ABMS 81 (Kat. Nr. 55). Die Unterschale zeigt eine große Landschaftsinsel mit einer bergmännischen Szene: Im Vordergrund steht ein auf seinen Häckel gestützter Bergbeamter im Gespräch mit einem Bergmann, der bunte Beinkleider und einen grünen Schachthut trägt. Im Mittelgrund erhebt sich das steile Dach einer hölzernen Kaue. Der Hintergrund ist als europäische Berglandschaft in dunklen Grün-, Blau- und Grautönen gestaltet. Die Henkeltasse zeigt im Vordergrund zwei Bergmänner auf dem Scheideplatz: Während jener mit gelben Hosen und eisenroten Strümpfen einen Trog in eine hohe Fördertonne leert, sitzt ein zweiter ohne Schuhe auf dem Boden. Hinter der Gruppe erscheint ein ziegelgedecktes Gebäude mit anschließender hölzerner Architektur. Die Szene wird von einer ausgedehnten

Bergkette hinterfangen. Das florale Arrangement auf der Innenseite der Henkeltasse ist typisch für die Mitte des 18. Jahrhunderts.

LITERATUR :

Kat. Ausst. Dresden/Düsseldorf/Bochum 1999, S. 169f., Kat. Nr. 198; Kat.Slg. Bochum 2017, S.176f., Kat. Nr. 82; Kat. Ausst. Wieliczka 2023, S.169, Kat. Nr. 110

122 TABATIERE

Fürstenberg, um 1765

Ohne Marke

H. 5,1 cm, B. 8 cm, T. 6 cm

Inv. Nr. ABMS 202

Ovalzylindrische Tabaksdose mit flachem Deckel und vergoldeter, profilierter Metallmontierung. Fein gemalte Purpurcamaieumotive in unterschiedlichen Rahmungen zieren die Außenseiten: Auf dem Deckel ist innerhalb eines einfachen blauen Rahmens eine Gruppe aus drei Bergoffizieren zu Pferd in einer Landschaft dargestellt. Während der linke Reiter mit einem vor ihm stehenden, als Rückenfigur gegebenen Bergmann kommuniziert, scheinen die beiden anderen Reiter miteinander im Gespräch zu sein. Vor einem weiteren Pferd ohne Reiter beugt sich ein Bergmann vor und hantiert mit einem Erztrog neben einem großen Holzbottich. Im Hintergrund sind am linken Bildrand vor einem Gebäude zwei weitere Reiter zu sehen.

Auf der Vorderseite des Korpus ist in einem breitovalen Bildfeld, das von einem unten mit einer blauen Schleife gebundenem Kranz aus Rosen und Lorbeer gerahmt wird, eine Hüttenoder Schachtanlage innerhalb einer gebirgigen Landschaft gemalt. Auf der Rückseite findet sich ein formatgleiches Bildfeld, gerahmt von Weinreben und Eichenlaub, die oben und unten von Schleifen gebunden sind. Im Zentrum des Motivs ist ein großformatiges Gebäude mit zahlreichen Dachgauben

dargestellt, aus dessen Schornstein Rauch steigt. Umgeben ist es von weiteren, kleineren Häusern, davor breiten sich Felder oder Wiesen aus, in denen sich im Vordergrund drei summarisch wiedergegebene Figuren befinden. Auf den Schmalseiten sind runde Bildmedaillons mit Puttenmotiven in Rahmen aus Rosen und Vergissmeinnicht zu finden. Auf der einen Seite hockt ein Putto vor Strauchwerk auf einer flachen Erdbank, ein Manteltuch locker um den Leib gelegt, und befasst sich mit einer (Welt-)Kugel. Zu seinen Füßen liegt ein leerer Pfeilköcher. Auf der anderen Seite ist in der linken Bildhälfte ein stehender Putto mit einem leeren Trog in den Händen vor einem lagernden zweiten Putto, der den Kopf mit der rechten Hand stützt, dargestellt. Rechts geht der Blick in eine hügelige Landschaft mit verschiedenen Hüttengebäuden, aus deren Schornsteinen reichlich Rauch quillt.

Die Bodenseite weist äquivalent zur Deckelaußenseite ein großes, schlicht blau gerahmtes Bildmedaillon auf. Dargestellt sind vier puttoartige Figuren vor einer Hüttenanlage. Drei von ihnen kommen von links heran, einen Erztrog auf der Schulter balancierend, gebeugt auf dem Boden klaubend und eine vollgefüllte Schubkarre schiebend. Hinterfangen sind die drei von einem rauchenden Schlackenhaufen. In der rechten Bildhälfte ist der Blick in das Gebäude mit einem Schmelzofen gewährt, dem sich eine gänzlich unbekleidete Figur mit einer Schaufel in der Hand nähert.

Die Deckelinnenseite kontrastiert motivisch mit einer in einer Landschaft lagernden Venus, umgeben von zwei Putten, mit den Darstellungen auf den Außenseiten.

LITERATUR : Unpubliziert

161 TABATIERE

Volkstedt, um 1770

Ohne Marke; auf der Innenseite des Korpus ein eingeklebtes, textiles Etikett mit „St. E. 2253“ H. 4,1 cm, B. 8,5 cm, T. 5,9 cm Inv. Nr. ABMS 91

Ovale Tabaksdose mit flach gewölbtem Deckel, konkav eingezogenem Korpus und abgesetztem Boden. Die Oberfläche zieren flache Reliefrocaillen, die Bildkartuschen umrahmen. Deckel und Korpus sind mit einer ziselierten Metallfassung verbunden.

In den Kartuschen finden sich in feiner Punktmanier gemalte Darstellungen aus dem Bergbau. Die linke Kartusche auf dem Deckel zeigt eine Landschaft, die rechts und links von schlanken Bäumen gerahmt wird. Im Mittelgrund ist ein Bergknappe zu sehen, der neben einem Weg mit einer Schaufel im Boden gräbt. Als Hintergrund ziehen sich Berge gestaffelt in die Ferne. Das rechte Bildfeld wird links von Bäumen abgeschlossen, während im Mittelgrund ein Haspelknecht an einem Rundbaum im Begriff ist, einen Eimer zu bewegen. Im Hintergrund ragen Gebäudesilhouetten über die Horizontlinie hinaus. Den Korpus umziehen zwei langgezogene Kartuschen. Auf der Vorderseite arbeiten in einer baumbestandenen Landschaft zwei Bergleute im Vordergrund. Der rechte Bergmann schiebt eine vollbeladene Schubkarre, der zweite ist dabei, Gesteinsbrocken am Boden aufzuhäufen. Die Kartusche auf der Rückseite eröffnet den Blick in eine hügelige, von Baumgruppen bestandene Landschaft, durch die sich zwei Wege in die Tiefe schlängeln. Der Hintergrund wird von Gebirgszügen abgeschlossen, vor denen in der linken Bildhälfte eine Stadtsilhouette angedeutet ist. Das Kolorit wird von Grün-, Braun- und

Grautönen bestimmt, wovon sich das Schwarz der Knappentrachten abhebt. Duftiges Hellblau und ein zarter Hauch von Eisenrot definieren die Himmelzonen über den Landschaften. Die Reliefrocaillen sind mit feiner Goldmalerei staffiert. Der Boden ist unterseits emblematisch mit Steinmetzsymbolen auf einem Rasenstück bemalt. Neben einem profilierten, mit Masken und Festons umzogenen Rundsockel liegen drei Steinquader. Am vordersten lehnt ein Zirkel, davor liegt ein Holzschlägel. Im Hintergrund ragt ein Krangestell auf, an dem ein Steinblock in die Höhe gezogen wurde. Rechts wird das Motiv von einem ausschlagenden Baumstumpf und einem Gesteinsbrocken abgeschlossen. Im Vordergrund ist eine Rocaille in Gold gemalt eingefügt.

Besonders aufwändig ist die Deckelinnenseite bemalt. Als Halbfigur in Dreiviertelansicht von links ist in der Bildmitte Fürst Ludwig Günther II. von Schwarzburg-Rudolstadt (1708–1790) zu sehen. Bekleidet ist er mit einem reich bestickten, eisenroten Gehrock über einem Kürass, einem rüschenbesetzten Hemd und Halsbinde, über die linke Schulter ist eine breite blaue Moiréschärpe gelegt. Über den rechten, nicht sichtbaren Arm ist ein violetter, mit Hermelin gefütterter und verbrämter Mantel gelegt. Den Kopf bedeckt eine graue, gescheitelte Perücke mit Seitenlocken, und langem, im Nacken mit einer schwarzen Schleife gebundenen Zopf, wovon einzelne, gelockte Strähnen auf die linke Schulter und den Rücken hinab fallen. Der Portraitierte ist vor eine angeschnittene Architekturkulisse gesetzt, die links durch eine auf einen Mauervorsprung gestellte Säule ausgezeichnet ist. Eine grüne Draperie mit Fransen- und Kordelbesatz begrenzt den Bildrand oben links. Auf der rechten Seite ist der Blick durch eine Maueröffnung in eine Landschaft gegeben. Dort ist vor einer Gebirgskette unter einem Himmel mit dunkelgrauen Wolken vor zarter Röte eine Ansicht von Schloss Heidecksburg zu sehen. Am rechten Bildrand ist eine auf die Mauerbrüstung gestellte Vase im Anschnitt zu sehen. Die Dose stammt aus der Sammlung der Fürsten von Thurn und Taxis und wurde früher entweder der Porzellanmanufaktur in Wien oder in Kelsterbach zugeschrieben. Das Portrait zeigt unzweifelhaft Ludwig Günther II. von Schwarzburg-Rudolstadt, gemalt nach dem Bildnis von Johann Ernst Heinsius (1731–1794) im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg in Rudolstadt. Bergbau spielte in seinem Herrschaftsgebiet unter anderem am Kyffhäuser eine Rolle, wo Kupferschiefer abgebaut wurde, und im Schwarzatal im Thüringer Wald. Dort wurde in Sitzendorf Erz abgebaut, in Katzhütte befand sich eine Saigerhütte. Und noch bis 1774 versuchte man sich –erfolglos –in Goldisthal im Goldbergbau.

LITERATUR :

Beaucamp-Markowsky 1985, S.421; Kat.Ausst. Dresden/Düsseldorf/Bochum 1999, S.345f., Kat. Nr. 397; Kat.Slg. Bochum 2017, S.199f., Kat. Nr. 99

VERGLEICHSSTÜCKE :

Kunsthandel, München (für die Portraitmalerei auf der Deckelinnenseite)

Bereits in der Meissener Frühzeit finden sich charaktervolle, porzellangewordene Abbilder sächsischer Bergleute gleichermaßen in Böttgersteinzeug wie auch ausgeformt im sogenannten „weißen Gold“. Erstmals Anfang der 1730er Jahre zieren Bergmänner auch Gefäße der Königlichen Porzellan-Manufaktur; ab Mitte der 1740er Jahre gehören fantasievolle Darstellungen von bergmännischen Szenen zum immer wieder verwendeten Repertoire der Meissener Malerwerkstatt. Die einzigartige Verbindung von Bergbau und Porzellan prägte und inspirierte auch andere Manufakturen im deutschsprachigen Raum, namentlich Fürstenberg, Würzburg, Rauenstein, Closter Veilsdorf, Wien, Berlin und Volkstedt. Die vorliegende Publikation präsentiert die von Achim und Beate Middelschulte über viele Jahrzehnte zusammengetragene, ausgesprochen umfassende und vielfältige Sammlung von Porzellanen bergmännischer Sujets, erneut aufgearbeitet und exquisit bebildert.