l’encre de Chine caractérisés par une formulation synoptique obtenue grâce à l’usage de photographies comme sources visuelles.

07a

07b

07c

07d

07e

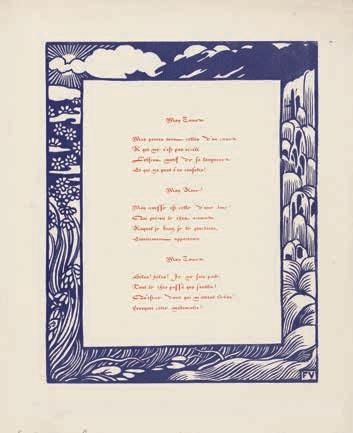

fig. 03 Félix Vallotton, Cinq Portraits (Dumaine, Garnier, Henner, Puvis de Chavannes, Guiraud), vers 1887, crayon sur papier, 20 × 31 cm, collection particulière. fig. 04 Félix Vallotton, Ernest Guiraud, vers 1887, mine de plomb sur page de carnet, 16,8 × 10,8 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton. fig. 05 Félix Vallotton, Lucie Palicot et Pierre Puvis de Chavannes, vers 1887, mine de plomb sur pages de carnet, 16,8 × 10,8 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton. fig. 06 Félix Vallotton, Lhéritier et Lucie Palicot, vers 1887, mine de plomb sur pages de carnet, 16,8 × 10,8 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton. fig. 07 Anonyme, Louis Dumaine, Charles Garnier, Jean-Jacques Henner, Ernest Guiraud, Lhéritier, Lucie Palicot, vers 1882, photographies, 12 × 8,5 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton.

Ces premiers essais révèlent déjà un artiste en quête d’un langage personnel. La période qui suit, celle des premières commandes officielles, des premières contributions à des revues, marque le véritable envol de Vallotton illustrateur et dessinateur de presse.

« Je serais très heureux que vous fissiez toutes les démarches nécessaires pour que mon portrait par Vallotton, accepté depuis des mois par la “Revue illustrée” paraisse et que la notice soit faite par vous. » − Paul Verlaine à Jules Tellier15 1888-1892

Premiers contacts avec la presse illustrée

La collaboration de Vallotton à la Revue illustrée cat. FVI 002 000 débute en 1888, lorsqu’il dessine les portraits de trois personnalités du monde littéraire et musical : Paul Verlaine, Catulle Mendès et Édouard Lalo. Elle se limitera finalement à la publication tardive du seul portrait de Verlaine ILL. 002

Bien qu’accepté par le périodique au début fig. 03

fig.

de l’été 1888, il ne paraîtra que le 1er septembre 1890, accompagné d’un texte de Maurice Barrès. Les réticences provoquées par la réputation sulfureuse du poète expliquent sans doute ce retard. Entre fin mars et début juillet 1888, Vallotton a dessiné d’après nature deux portraits de Verlaine. Le premier, où l’écrivain se tient debout, est celui paru dans la Revue illustrée ; le second, qui le montre assis, servira de modèle à une xylographie publiée en 1892 dans L’Art et l’Idée 16 .

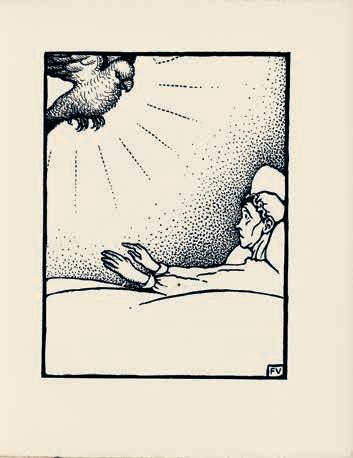

L’hiver 1891, Vallotton s’attaque à la xylographie. L’adoption de cette technique ancestrale marque un tournant décisif dans sa carrière. Le 19 janvier 1892, il annonce à son frère Paul : « Je continue à faire du bois, une idée qu’on m’a amorcée, mais j’ignore encore s’il en résultera quelque chose. […] J’en aurai je crois bientôt dans une revue ; le directeur, un artiste, s’est emballé sur moi, et m’a promis un article, je l’illustrerais, bien entendu, de ceci comme d’autre chose 17. » Ladite revue, L’Art et l’Idée cat. FVI 003 000 , est éditée par le bibliophile et journaliste Octave Uzanne. Publié le 20 février, son article intitulé « La renaissance de la gravure sur bois. Un néo-xylographe M. Félix Vallotton » est illustré de onze gravures sur bois, dont certaines taillées spécialement pour la revue avant d’être diffusées sous forme d’estampes. C’est le cas de l’autoportrait ILL. 0

réalisé d’après une photographie, où le profil de Vallotton se détache sur un arrière-plan constitué par une vue de Lausanne, sa ville natale 18. En le présentant comme le pionnier du renouveau de la gravure sur bois, l’article d’Uzanne a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de Vallotton. Grâce à lui, ce dernier est invité à exposer au premier salon de la Rose+Croix, tenu à Paris du 10 mars au 10 avril 1892. Vallotton peut pour la première fois y présenter ses xylographies en public. La sensation qu’elles provoquent se concrétise par une notoriété croissante, notamment auprès des nabis qui l’admettent dans leur groupe, au début de 1893, et au contact desquels il développe un style synthétique fondé sur la combinaison d’aplats et d’arabesques.

sur les principes physiognomoniques d’Eugène Ledos, intitulé

La Physionomie. Visages et caractères. L’illustration de sa couverture fig. 19, due à un certain P. Moreau, dénote une forte influence des masques de Vallotton. La question des expressions faciales pour représenter des états émotionnels préoccupera d’ailleurs Vallotton en 1898, lors de la réalisation des illustrations pour la monographie que lui consacre Julius Meier-Graefe ILL. 129

Alors que les traités de physiognomonie tentaient de codifier la relation entre traits physiques et caractères moraux, Vallotton privilégie dans ses masques une vision plus intuitive et synthétique du visage, libérée des dogmes scientifiques mais tout aussi évocatrice de la personnalité intérieure.

1895

Félix Vallotton et Jules Renard

Quand le dessin guide le texte, l’exemple magistral de Nib

Supplément de La Revue blanche, Nib

– « rien » en argot – succède au Chasseur de chevelures. Inséré dans la revue sous la forme d’une feuille imprimée recto verso et pliée, il paraît à trois reprises : le 1er janvier, le 15 février et le 1er avril 1895. Chaque numéro est réalisé par un tandem composé d’un artiste et d’un homme de lettres : Toulouse-Lautrec et Tristan Bernard, Félix Vallotton et Jules Renard, Pierre Bonnard et Romain Coolus. Si certains contributeurs sont d’anciens du Chasseur de chevelures (Bernard, Renard, Coolus et Vallotton), Nib se distingue de ce précédent supplément par son caractère hautement allusif et par la place centrale accordée à l’image. Son deuxième numéro

publié le 15 février 1895, aussitôt après l’arrivée de Vallotton à La Revue blanche, introduit une formule innovante, qui attribue à l’artiste un rôle plus actif dans la conception du feuillet. Le texte y est subordonné au dessin, comme l’indique le titre en page deux : « Dessins de Félix Vallotton, commentés par Jules Renard. »

page trois,

Eugène Ledos, La Physionomie, 1896, couverture illustrée par P. Moreau, Paris, Bibliothèque nationale de France.

dans Hiver ILL. 047 , les dialogues vont jusqu’à prendre graphiquement la forme des personnages dessinés auxquels ils se rapportent.

Cette inversion de la hiérarchie habituelle entre texte et image se répète lors de la collaboration du duo Renard-Vallotton au Rire, où paraît le 16 mars 1895 Au voleur ! ILL. 050 . Comme dans Nib, le dessin précède le texte qui l’accompagne 74. Ce type d’interaction, qui bouleverse la définition traditionnelle de l’illustrateur censé mettre en image un texte existant, atteindra son apogée dans Les Rassemblements (voir infra).

Six dessins de Vallotton composent ce numéro de Nib. Les trois premiers – Que les chiens sont heureux ! ILL. 045

Hiver ILL. 047 – figurent chacun sur une page, tandis que les trois autres, rassemblés sur la dernière page, sont des publicités parodiques, pour la Saxoléine, l’Impérial Russe de Guerlain et le livre de Jules Renard Poil de Carotte paru fin 1894 chez Flammarion

Que les chiens sont heureux ! montre quatre badauds se délectant d’une scène qui se passe hors champ, à gauche, et dont un groupe, à droite, composé de bourgeois et de curés, se détourne ostensiblement. Vallotton dans son dessin et Jules Renard avec sa légende – « Que les chiens sont heureux ! » – procèdent tous deux par suggestion, le sujet principal étant invisible. Ce dessin a déjà été commenté en 1896 par le poète suédois Ola Hansson : « “Que les chiens sont heureux” est par exemple un chef-d’œuvre de la gauloiserie la plus authentique, la plus hardie, la plus gracieuse. On ne voit pas directement ce que font ces heureux chiens, car les animaux n’apparaissent pas sur l’image, mais on le voit par l’intermédiaire des personnages représentés sur le dessin : la jeune fille, qui, curieuse et effrayée, n’y comprend naturellement rien ; les vieilles filles qui vont aigrement leur chemin immuable, les [curés], leur chapeau enfoncé sur les yeux, le gros boucher surtout, avec son sympathique sourire de clair de lune, qui observe la scène avec intérêt, et le gavroche qui, pris d’un enthousiasme dionysien, applaudit au spectacle 75. » En la laissant

1897 Contributeur prolifique

L’amitié de Vuillard reflète la place centrale qu’occupe Vallotton dans le cercle de La Revue blanche. Son travail d’illustrateur s’y poursuit en 1897 avec la publication de vingt-huit masques

Plusieurs d’entre eux illustrent Enquête sur la Commune de Paris

.

, qui paraît en volume la même année cat.

. Vallotton contribue par ailleurs, avec des dessins, à plusieurs projets de collaborateurs de La Revue blanche, dont les programmes de la pièce de Romain Coolus L’Enfant malade ILL. 107 et d’une représentation du Jardin du Paradis

Pour ce spectacle de lanterne magique, adapté d’un conte d’Andersen par Alfred Athys et mis en vers par Romain Coolus, il crée encore quarante images sur verre malheureusement perdues. Seul conservé, son dessin pour le programme s’inscrit dans la tradition des illustrations produites entre la fin du XiXe et le milieu du XXe siècle, et qui a pour origine la fable de Jean-Pierre Claris de Florian écrite en 1792, Le Singe qui montre la lanterne magique.

La collaboration de Tristan Bernard, l’auteur, et de Félix Vallotton, l’illustrateur, débute avec la parution d’Une affaire d’or dans Le Rire du 13 juin 1896 (voir supra). Elle a pour effet que Vallotton suspend pendant un an et demi, jusqu’au 8 janvier 1898, ses livraisons au périodique. Dans l’intervalle, il consacre l’essentiel de son temps à l’illustration de l’ouvrage de son compère Contes de Pantruche [Paris en argot] et d’ailleurs cat. FVI 052 000 . Premier livre de la « Petite Collection du “Rire” », ce recueil contient vingt-sept textes drôles et décalés, illustrés de cinquante-trois dessins de Vallotton insérés directement dans le texte, en regard des passages correspondants

La carrière de Vallotton dessinateur de presse prend un nouveau tournant lorsqu’il rejoint Le Cri de Paris

dès son

deuxième numéro. Émanation de La Revue blanche à destination du grand public, cet hebdomadaire satirique est fondé en janvier 1897 par Alexandre Natanson. Jusqu’en 1902, Vallotton en illustrera soixante-dix-huit couvertures, sans compter les cinquante-quatre masques publiés en l’espace d’une année, du 5 juin 1898 au 25 juin 1899. Paul-Henri Bourrelier explique : « Le jardin secret d’Alexandre Natanson est Le Cri de Paris qu’il pilote avec un rédacteur en chef, homme-orchestre. Le Cri bénéficie des informations que lui passent les auteurs de la revue et de ses éditions, certains laissant même parfois le directeur commun choisir la destination d’un texte qu’ils lui proposent. » Quant à la tendance du périodique : « Le principe consiste à piquer la curiosité des lecteurs par des potins anonymes sur les personnalités en vue et les petits scandales, dans le style narratif que popularisera Le Canard enchaîné. Le Cri prétend qu’il ne fait pas de politique, mais il aborde bel et bien celle-ci par le côté anecdotique et surtout par l’image. La couverture confiée alternativement à des dessinateurs appréciés, le dessin de mode et les conseils de menus lui donnent un style “people” qui fait passer insidieusement le rouge du bandeau, l’orientation masquée des échos et la charge du dessin dérangeant d’Hermann-Paul déployé sur une double page à l’intérieur 100. » Les cinq premiers dessins de Vallotton publiés en une du Cri de Paris du 7 février au 20 juin 1897 sont des scènes de rue emblématiques de son travail. Sans titre ni légende, la plupart comprennent deux personnages. Les six dessins suivants, parus entre le 28 juillet et le 28 novembre dans les numéros d’été et d’automne, sont des scènes de plein air en lien avec la saison ILL. 110 . Par exemple, c’est un marchand de marrons qui figure sur la une du 28 novembre

La légende associée « – Chaud ! les marrons ! Chaud ! » est une référence directe aux cris de Paris, les appels caractéristiques des marchands ambulants de la ville.

« […] vous savez combien j’aime votre talent. » − Auguste Lepère à Félix Vallotton 101

ILL. 009 Maurice Denis, lithographie d’une série de huit sur feuilles volantes pour le catalogue de l’exposition Un groupe de peintres, Paris, Chez Le Barc de Boutteville, 1893, Lausanne, Fondation Félix Vallotton.

ILL. 010 Félix Vallotton et Pierre Bonnard, lithographie d’une série de huit sur feuilles volantes pour le catalogue de l’exposition Un groupe de peintres, Paris, Chez Le Barc de Boutteville, 1893, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 009 001).

ILL. 011

Le Livre de Marguerite, projet de première de couverture pour Mathias Morhardt, Le Livre de Marguerite, 1893-1894, xylographie, 222 × 179 mm, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des estampes et de la photographie (cat. FVI 012 001). ILL. 012 Argument, projet d’encadrement pour Mathias Morhardt, Le Livre de Marguerite, 1893, xylographie, 226 × 180 mm, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des estampes et de la photographie (cat. FVI 012 002). ILL. 013 Les Jours mauvais, dessin préparatoire pour un encadrement xylographié (non réalisé) pour Mathias Morhardt, Le Livre de Marguerite, 1893-1894, encre de Chine sur papier, 22,5 × 17,5 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 012 003).

ILL. 014 Les Jours de fêtes, dessin préparatoire pour un encadrement xylographié (non réalisé) pour Mathias Morhardt, Le Livre de Marguerite, 1893-1894, encre de Chine sur papier, 23 × 18 cm, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 012 004).

am

ILL. 057

(chiffre pour André Marty), dessin, 1895, L’Estampe originale. Revue trimestrielle gratuite de l’édition d’art, n° 10, avril-juin 1895, Paris, Galerie Martinez (cat. FVI 028 000).

ILL. 058 Frise ornementale (essai de papier peint pour André Marty), 1895, L’Estampe originale. Revue mensuelle des arts d’impression, juillet 1896, collection particulière (cat. FVI 032 000).

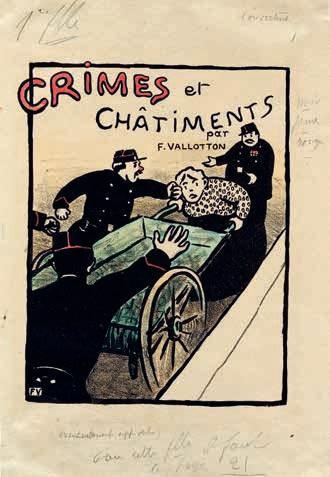

ILL. 059 Sommaire, dessin, Revue franco-américaine, juin 1895, collection particulière (cat. FVI 030 001). ILL. 060 Dessin (fleuron), Revue franco-américaine, juin 1895, collection particulière (cat. FVI 030 003). ILL. 061 Chroniques, dessin (encadrement), Revue franco-américaine, juin 1895, collection particulière (cat. FVI 030 005). ILL. 062 Échos, dessin (encadrement), Revue franco-américaine, juillet 1895, collection particulière (cat. FVI 030 043).

ILL. 110 Dessin en première de couverture du Cri de Paris, 15 août 1897, collection particulière (cat. FVI 051 007).

ILL. 111 – Chaud ! les marrons ! Chaud !, dessin en première de couverture du Cri de Paris, 28 novembre 1897, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 051 011).

ILL. 112

Sous-bois de Jules Renard, dessin, gravure par Ruffe, L’Image, février 1897, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 050 001).

ILL. 151 Chocolat Kohler, dessin, Le Cri de Paris, 1er décembre 1901, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 051 130).

ILL. 152 Colin, dessin, Le Cri de Paris, 8 décembre 1901, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 051 131).

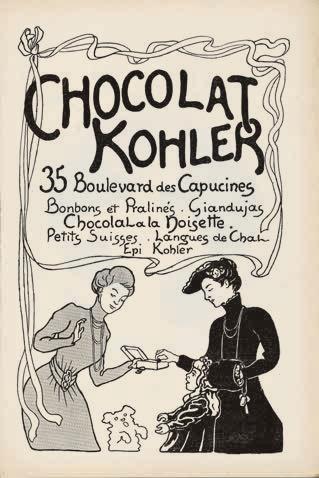

ILL. 153 Dessin préparatoire pour la première de couverture de L’Assiette au beurre, numéro spécial Crimes et châtiments, 1901, fusain et encre de Chine sur papier vergé crème, 31,3 × 24 cm, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts.

ILL. 154 Épreuve d’essai lithographiée en noir pour la première de couverture de L’Assiette au beurre, numéro spécial Crimes et châtiments, 1901, rehauts à l’aquarelle et annotations à la mine de plomb, 268 × 213 mm, Musée Jenisch Vevey – Cabinet cantonal des estampes, collection de la Ville de Vevey.

ILL. 188 Sur la table, la lampe éclairait, dessin, 1921, Félix Vallotton, La Vie meurtrière, Lausanne, Les Lettres de Lausanne, 1930, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 114 005).

ILL. 189 Dessin, Gustave Flaubert, Trois Contes. Œuvres complètes illustrées, tome VII, Paris, Librairie de France, 1924, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 115 003).

ILL. 190 Le Père, dessin, Louise Hervieu, L’Âme du cirque. Moralité couronnée par l’Académie française, Paris, Librairie de France, 1924, Lausanne, Fondation Félix Vallotton (cat. FVI 116 001).