Bao Vuong est né en 1978 au Viêٜt Nam, après la fin de la guerre. En 1979, alors qu’il est encore nourrisson, sa famille fuit le pays en bateau, comme des milliers d’autres boat people. Cette traversée en mer, marquée par l’errance et l’incertitude, laisse une empreinte indélébile sur son histoire familiale.

Formation et premiers pas artistiques

Arrivé en France avec sa famille, Bao Vuong grandit dans le sud du pays. Il suit un parcours académique aux beauxarts de Toulon, où il commence à interroger la mémoire et l’identité à travers l’art. Il poursuit sa formation à l’École des beaux-arts d’Avignon, où il approfondit ses recherches sur la matérialité et l’impact émotionnel des textures et des couleurs.

Après ses études, il travaille d’abord en tant qu’éducateur spécialisé, se consacrant à l’accompagnement de jeunes en difficulté. Cette expérience influence profondément sa vision du monde et nourrit sa réflexion sur la résilience, la transmission et la mémoire des traumatismes.

Retour au Viêٜt Nam et immersion dans la création

En 2012, Bao Vuong décide de retourner au Viêٜt Nam, son pays d’origine, pour renouer avec son héritage et se consacrer pleinement à son art. Cette immersion dans la culture vietnamienne l’amène à explorer les notions de perte, d’exil et de transmission à travers des médiums variés. Il expose ses premières œuvres dans des espaces alternatifs et des galeries à Hô Chí Minh-Ville, notamment A.Farm x Villa Saigon, où il se fait remarquer pour ses installations mémorielles et puissantes.

Durant cette période, il commence à développer sa série emblématique The Crossing, qui s’inspire directement des

récits des boat people et de son propre passé familial. Il expérimente le travail de la matière en sculptant la peinture au couteau, évoquant ainsi l’agitation de la mer et la mémoire des traversées nocturnes. Les premiers tableaux de cette série sont montrés à la Galerie Quynh et à l’espace d’art Manzi en 2017-2018.

Retour en France et reconnaissance internationale

En 2019, Bao Vuong s’installe à Paris, où sa carrière connaît un essor rapide. Sa première exposition personnelle en France, The Crossing à A2Z Art Gallery en 2020, rencontre un vif succès critique. Cette série, composée de toiles d’un noir profond, incisées et scarifiées pour révéler la lumière sous-jacente, marque un tournant dans son travail et affirme son identité artistique. Depuis, il enchaîne les expositions personnelles et collectives en France et à l’international, notamment à Venise, Singapour, Shanghai, New York, Genève et Bruxelles. Son travail est exposé dans des institutions prestigieuses comme la Fondation Wilmotte à Venise, la Fondation Boghossian – Villa Empain à Bruxelles et le musée départemental des arts asiatiques à Nice. Il participe également à de nombreuses foires d’art internationales, dont Art Paris, Asia Now, Art Genève, ART SG, Art Basel Hong Kong et ART021 Shanghai.

Un travail entre mémoire et lumière

À travers ses œuvres, Bao Vuong interroge l’invisible, la mémoire traumatique et la résilience. Sa peinture est un dialogue entre l’ombre et la lumière, un espace où le souvenir affleure lentement à la surface de la toile. L’usage du noir, souvent associé à la perte et à l’oubli, devient chez lui un lieu de révélation, où la lumière émerge comme un espoir fragile mais tenace.

Son travail évolue aujourd’hui vers une exploration plus poussée des matériaux : goudron, feuilles d’or, bocaux, papiers votifs, encens, vêtements… autant d’éléments qui ancrent ses œuvres dans une dimension rituelle et spirituelle. Chaque exposition est pensée comme une traversée, un passage entre le visible et l’invisible, entre le silence et la réminiscence.

Bao Vuong poursuit son chemin, entre la France, la Belgique et l’Asie, toujours habité par la mer et ses récits sans fin.

BAO VUONG

Je me tiens devant mon chevalet comme je me tiens face à la mer. Cette mer que je peins la nuit, presque tous les jours depuis cinq ans.

Chaque tableau que je peins en est un fragment, une bribe arrachée à l’infini mouvement de la mer, du ciel, des nuages. Chaque vague que je trace est une empreinte, une mémoire liquide que le vent déplace, que le regard saisit un instant avant qu’elle disparaisse. La mer est un mouvement perpétuel, tout comme la mémoire. Elle dépose sur le rivage des souvenirs érodés par le temps, puis les reprend, les disperse, les recrée ailleurs.

J’ai grandi avec son murmure et sa menace.

Au Viêٜt Nam, elle était un horizon libérateur, une promesse d’ailleurs. Pour celui qui part, la mer est un franchissement incertain. Devant son immensité, l’exilé suspend son souffle, en équilibre entre un passé à abandonner et un futur inconnu. Devant l’immensité de la mer, aussi grande que son projet, chaque vague est une question où tout peut encore basculer, entre l’espoir d’un renouveau, le danger de rester et l’abîme de l’incertitude. Seul persiste le désir irrépressible de partir.

Plus tard, sur le bateau, elle est devenue un passage, une frontière mouvante entre le connu et l’inconnu. Elle nous portait, nous ballottait, nous testait. Chaque nuit, elle avalait les murmures et les prières, et chaque matin,

elle s’étendait devant nous, immensurable, effaçant nos repères. Elle oscillait entre chemin et obstacle, espoir et périls.

Plus tard encore, durant mon enfance, dans le Sud de la France, elle était un écho, une présence fantôme, entremêlée aux récits murmurés, aux silences d’une histoire trop lourde pour être racontée d’un seul souffle.

Pourtant la mer, immense, indifférente, est la mémoire de toutes les traversées. Elle m’habite comme une cicatrice invisible, une empreinte d’odeur de goudron, de moteur de bateau, d’essence brûlée, de sel.

Elle porte les histoires de ceux qui ont fui, des disparus, de ceux qui, comme moi, continuent de chercher à comprendre ce que signifie « traverser ».

Une immersion dans l’ombre Longtemps, j’ai peint la nuit. Une mer sculptée au couteau, à la peinture à l’huile noire, matière épaisse et dense, presque impalpable, semble d’abord informe. Chaque coup de couteau fend la matière telle une incision qui trouble la surface, un geste instinctif qui sculpte le chaos liquide, traçant des sillons, des entailles, des blessures dans l’obscurité, un sillage ouvert dans la mer. Je commence par former de petites vagues, comme si j’écrivais le même mot de gauche à droite, encore et encore, des milliers de fois, en amplifiant l’intensité, comme une litanie que j’exulte peu à peu, puis que je crie. Lentement, elles s’élèvent, s’accumulent, jusqu’à ce que la mer surgisse belle et vibrante, en expansion.

Bao Vuong

Derrière les vagues 2025

Installation, peinture à l’huile et acrylique, cire et poudre d’aluminium sur toile, bois

260 × 200 × 100 cm

De loin, la peinture semble lisse, huileuse. Mais en s’approchant, en laissant le regard s’attarder, elle révèle une texture plus rugueuse, une vibration particulière. Après un certain temps, l’huile noire a cette propriété de se contracter en séchant, créant des veines, des craquelures semblables à celles que l’on voit sur du charbon. Cette matière vivante absorbe et restitue la clarté différemment selon l’angle, invitant le spectateur à plonger dans ses reliefs, à en sonder les profondeurs cachées.

Le langage du noir

Le noir de la série The Crossing était d’abord celui de la nuit du départ, cette obscurité silencieuse où l’attente se charge d’angoisse. Dans l’ombre, chaque mouvement devient incertain, chaque lueur une révélation dangereuse. L’obscurité protège autant qu’elle dissimule, offrant aux fugitifs un fragile refuge avant l’inconnu. Cette obscurité

était précieuse pour se cacher du gouvernement vietnamien qui ne voulait pas que les « enfants » de la patrie fuient. Ce manteau noir était aussi vital pour se cacher des pirates des pays voisins qui guettaient les fuyards, avides de leurs économies.

Le noir comme le vide de la mer, comme l’abîme de l’être qui quitte sa famille, sa patrie, son histoire, sa culture pour un destin incertain. Le noir comme la promiscuité insoutenable sur le bateau. Le noir comme ces camps de réfugiés noirs de monde. Le noir comme la proximité de la mort ; le manque d’eau, de vivres, d’hygiène ; les silhouettes affaiblies dans les camps.

Le noir comme les cheveux de ma mère que je ne quittais pas, accroché à son sein comme un naufragé à sa bouée de sauvetage.

Bao dans son atelier de Vitry sur Seine 2023

Préparation de l’exposition solo Coming Through

Noir comme l’exil, celui d’un corps et d’un esprit projetés dans une terre étrangère où chaque mot est une énigme, chaque son un mur invisible. Noir comme les regards qui glissent sans voir, comme l’ombre d’une voix qui cherche à se frayer un chemin dans une langue inconnue.

Noir comme la solitude, où l’on réapprend à nommer le monde, où l’on tâtonne dans l’obscurité d’une identité à reconstruire.

Mais « toute nuit porte en elle la promesse d’un jour », se répétaient ces fuyards, une prière jetée au vent, un espoir suspendu entre ciel et mer. Car même au cœur des nuits, la lumière persiste, discrète, insaisissable, mais toujours présente. Elle dévoile l’invisible. Tel un phare lointain, elle veille sur le naufragé, lui soufflant la force de poursuivre, d’exhumer un dernier éclat de courage, de se reconnecter à sa lumière intérieure. Ce n’est pas une fuite, mais un retour vers soi.

Devant mon chevalet – Vers le ciel

Je peins le noir, mais je cherche la lumière. À chaque coup de couteau sur la toile, je repousse la matière comme une vague chassée par une autre. Je la creuse, je l’érode, je l’ouvre pour y laisser filtrer un éclat. Le noir dans mes toiles est une matière vivante, une peau qui absorbe la lumière et la restitue différemment selon l’angle du regard. Il est une réminiscence, un abîme où l’œil se perd avant d’y percevoir

un scintillement. Les reliefs sculptés au couteau dans mes œuvres sont pensés comme des ondes, des vibrations, des résonnances d’histoires.

Au-dessus de la ligne d’horizon, à chaque coup de pinceau de poudre de graphite ou d’aluminium, à chaque coup de gomme, les nuages naissent du vide, se condensent en formes fugitives avant de s’effacer sous mes gestes. L’air et la lumière reprennent leur place, libres, éphémères. Comme le vent, ma main suit un mouvement imprévisible, laissant les formes apparaître et disparaître. Autant en représentant la mer, j’accumule, je marque la matière d’une mémoire, autant, au moment de représenter le ciel, j’enlève, je dissipe, j’allège, je laisse passer.

Sur certains de mes tableaux les nuages naissent de la cendre des tiges d’encens. Légers et insaisissables, ces médiums « flottent » sur la toile, fragiles comme des souvenirs suspendus entre ciel et mer. Ils sont les empreintes d’une prière, une offrande aux absents, aux âmes dont la traversée n’a pas été horizontale mais verticale. Pour moi chaque nuage est un bateau d’âmes qui quitte la mer en s’évaporant vers d’autres cieux.

Sur d’autres tableaux le ciel est même laissé sans nuage. Le vide s’invite et prend toute sa place laissant le ciel monochrome presque abstrait. Tout reste à écrire, comme sur une page blanche.

La rencontre avec le musée – Une architecture qui dialogue avec l’œuvre À Nice, dans ce musée posé sur l’eau, les vagues retrouvent leur écho. Dans cette architecture circulaire, chaque salle devient une étape du voyage. Le visiteur entre dans un espace où le temps se dilate, où l’eau et la lumière se font écho. L’ouvrage semble lui-même en suspension, en équilibre entre terre et ciel, comme une embarcation prête à prendre le large. Kenzō Tange a créé un espace fluide, où le marbre blanc dialogue avec la transparence du verre et les reflets mouvants de l’eau environnante. Dans ce lieu, l’immobilité n’existe pas : la lumière glisse sur les surfaces, change d’intensité selon

Kenzō Tange, musée départemental des arts asiatiques, inauguré en 1998

ANNE MAQUET

La traversée nous embarque rapidement dans une épopée esthétique, lyrique et cathartique. C’est le travail de l’artiste « qui nous sort du silence par les moyens de l’art », disait Albert Camus. L’émotion est là, on monte à bord, on entre d’emblée dans la matière, épaisse, subtile, généreuse et lumineuse. On ne peut s’empêcher d’y voir l’empreinte du maître de l’outrenoir, alors que Bao Vuong se considère plutôt de l’école de Boltanski, tant il fut marqué pendant son adolescence par son travail de mémoire sur la Shoah.

Le choc initial : la traversée comme origine du trauma

La matière est figurative, miroir sensible d’une histoire livrée par l’artiste. Bao Vuong est alors âgé d’un an, lorsque ses parents, comme des milliers de Vietnamiens qui en ont encore la force, décident de fuir un pays toujours en proie aux drames de la guerre et un régime qui ne leur permet plus de s’assurer de quoi vivre et nourrir leur famille. La fuite s’effectue par la mer, car il n’y a pas d’autre échappatoire ; les voilà prisonniers d’un pays où ils sont en danger et dont les frontières voisines sont infranchissables, tant le risque de périr sous les bombes enfouies est présent. Il n’existe pas de tradition maritime pour ces populations très terriennes, c’est pourtant sur des bateaux de fortune qu’embarquent ces personnes, en réflexe de survie, que l’on nommera « boat people ».

Blotti contre sa mère, Bao Vuong et ses parents entament une longue traversée terrifiante de 330 jours et nuits, où la survie tient du miracle. Ils affrontèrent des dangers de toutes natures tels que le froid, les tempêtes prêtes à les engloutir, la maladie, le manque d’eau, les attaques de pirates, le risque d’être tués avant même d’avoir atteint l’horizon, par les autorités qui pourchassent et traquent inlassablement les candidats à l’exil.

Bao Vuong évoque le récit émouvant confié par sa mère de trois jours sans nourriture ni eau, à dériver, perdus et abandonnés sur l’océan, moteur en panne, prêts à accueillir la mort perçue comme inéluctable, puis soudain dans le ciel azur, l’apparition d’un nuage unique qui devient pluie et sauve les réfugiés de la déshydratation.

Le voyage débuta dans le delta du Mékong, avec deux cents âmes réunies dans un même espoir fragile. L’ombre de la mort était partout, tapie dans l’attente, tandis que chaque escale sur la terre ferme menait à d’autres épreuves : les camps de réfugiés, l’attente incertaine, l’épuisement. Dans les camps, chaque nuit résonnait du silence inquiet des exilés, chaque aurore portait l’espoir ténu d’un ailleurs. Ce voyage les mena jusqu’en Indonésie, où ils purent enfin s’envoler vers la France, sensible à ce drame humain et prête à les accueillir.

Et même si cet enfant était protégé par les bras aimants de sa mère, sa mémoire conserva l’empreinte du périple. Une mémoire furtive, enfouie, tissée d’ombres et de silences, s’était ancrée dans le souffle même de son être, palpitant dans le creux des battements invisibles du temps, tel un murmure persistant du passé, un écho subtil d’angoisse et de lutte, dont l’art, plus tard, deviendrait le messager.

Les premières toiles de Bao s’imprégnèrent de cette empreinte du passé. Parmi les sensations qui ne l’avaient jamais quitté, il y avait cette odeur du goudron émanant des cales. Bao Vuong n’a jamais oublié ce souvenir olfactif, témoin silencieux du voyage contraint. Comme le souligne Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu, l’odeur et le goût des choses demeurent longtemps, prêtes à nous rappeler un monde oublié. Ce qui a été enfoui refait surface au contact d’une odeur, d’une texture, d’un détail en apparence anodin. Chez Bao, cette réminiscence ne se limite pas à un souvenir figé, elle devient une matière vivante, un écho qui traverse le temps et ressurgit sur la toile.

C’est pourquoi il a voulu en capturer l’essence, donner à cette expérience un ancrage physique en intégrant dans ses premières toiles le goudron à sa peinture. Comme l’évoque le neurobiologiste Antonio Damasio, les émotions et les souvenirs ne sont pas de simples archives du passé, ils modèlent notre manière d’être au monde, influencent nos choix et imprègnent chaque

perception. Pour lui, la mémoire n’est pas un simple enregistrement d’événements, mais une dynamique vivante où sensations et émotions sont intimement liées. Ainsi, les souvenirs sensoriels ne sont pas de simples images mentales, ils façonnent notre identité, s’inscrivent dans notre chair et nos émotions, devenant des repères invisibles qui guident notre existence. En incorporant cette texture à ses œuvres, Bao Vuong ne reproduit pas seulement un passé révolu, il le ravive, le transforme en un langage plastique où chaque nuance porte l’empreinte du vécu. Plus qu’un simple élément pictural, il en a fait un langage : cette substance imprègne la toile, évoque le poids du passé tout en lui insufflant une vitalité nouvelle. Il est à la fois la trace et la transformation, le lien entre l’épreuve et l’expression. À travers cette incorporation, Bao Vuong ne fait pas que raviver un souvenir, il convoque une présence, une vibration qui traverse le temps et s’inscrit dans la matière même de ses œuvres.

Puis il a poursuivi son exploration en intégrant d’autres éléments. Les cendres, fragiles et volatiles, sont venues prolonger cette écriture de la mémoire, hommage aux ancêtres et aux disparus, à ceux que la mer n’a jamais rendus. Elles évoquent une disparition progressive, une trace insaisissable flottant entre le visible et l’oubli, vestiges d’histoires dissoutes dans l’immensité de l’océan. Ce passé n’est pas seulement figé dans la matière : il vibre dans les ombres, dans les strates superposées des compositions.

La confrontation à l’œuvre : du chaos à la mise en mouvement

L’art de Bao Vuong est fondé sur la narration du passage. Il convoque le silence, le poids du souvenir, puis, progressivement, fait apparaître une ouverture.

LOUIS RAYMOND

« […] dérivant tels des souvenirs égarés ou sombrant eau salée gonflant poumons et lèvres glissant vers le grand silence. »

Ces trois vers sont issus d’un poème de Sabine Huynh, qui compte parmi les premiers de ses 60 sonnets pour les Boat People, dans son recueil Prendre la mer, paru en 20241 Le projet de Sabine Huynh, qui a composé ses poèmes à partir d’extraits d’entretiens menés auprès de réfugiés vietnamiens au Canada dans le cadre d’une recherche universitaire, procède d’un geste similaire à celui qui anime Bao Vuong dans son travail : ce sont d’autres voix qui s’expriment, que l’art s’efforce de transcrire au mieux, à la mesure de ses moyens.

Une traversée, telle est la genèse de l’œuvre de Bao Vuong. Au Viêٜt Nam, une guerre s’était terminée, l’ultime jour d’un mois d’avril, il y a cinquante ans. Après la réunification sous l’égide du Parti communiste vietnamien, son père voulait éviter les camps de rééducation et a décidé de partir avec la famille, imposant plus ou moins son choix à sa mère. D’abord, il y eut l’attente du départ. Puis une dérive, ponctuée d’attaques de pirates, jusqu’en Malaisie, un retour en mer forcé, un nuage providentiel qui conjure la soif, un bateau qui passe par-là, un camp de réfugiés et enfin, un départ pour la France. Devenu adulte, l’artiste redécouvre le noir et la mer, qu’il transforme en espoir, permettant à qui le souhaite d’y voguer.

Cette clé d’interprétation biographique de l’œuvre du peintre est fondamentale : c’est ainsi qu’on entre dans ses tableaux, qu’on fait connaissance avec son rapport à la lumière, qu’on comprend les remous des vagues, qu’on scrute l’horizon. Elle ne saurait cependant tout résumer, car il y a dans le travail de Bao Vuong une autre dimension, plus spirituelle et culturelle. Elle a trait d’une part à l’essence même de l’acte de mémoire – le rapport

qu’on entretient aux morts et plus particulièrement à « ses » morts – et d’autre part à ce que son imaginaire emprunte à la culture et à la religiosité du Viêٜt Nam, et tout particulièrement au culte des ancêtres.

La première fois que nous nous sommes entretenus, Bao Vuong préparait sa première exposition personnelle à la galerie A2Z à Paris, en décembre 2020. Il décrivait alors son rapport à la spiritualité de la manière suivante : « Il m’arrive d’utiliser le mot “égrégore” à propos de mon travail, ce […] qui a un sens assez proche de l’idée d’inconscient collectif. Je suis quelqu’un d’assez spirituel, et il m’arrive de penser que ma main ou mes actes sont guidés. […] Je n’ai pas l’impression de choisir mon geste.

Autel des ancêtres de Bao Vuong

Viêٜt Nam, 2022

Bao Vuong

The Crossing CLXIV 2022

Peinture à l’huile et acrylique, cendre de tige d’encens et poudre de graphite sur toile 162 × 97 cm

ALEXANDRE CROCHET

La mer, le ciel, le noir. C’est avec ces motifs à la fois infinis et limités et cette palette austère que Bao Vuong a entrepris un voyage au long cours depuis plusieurs années, créant une œuvre obsédée et obsédante, aussi changeante et envoûtante que l’océan lui-même.

Les peintres, de Joseph Vernet à Claude Monet, en passant par l’art asiatique du xixe siècle comme chez Hokusai, ont été nombreux à représenter la mer. Il n’est pas rare d’y voir un bateau que le pinceau de l’artiste confronte avec les flots paisibles ou tempétueux. Le navire luttant contre la tempête est d’ailleurs devenu un topos de la peinture de paysage marin. Quelques-uns, à l’instar du Russe Ivan Aïvazovsky ou du Britannique William Turner, ont su restituer avec brio les transparences sublimes et inquiétantes, ses jaillissements d’écume, son monde bleuté en mouvement.

Ce qui frappe d’emblée chez Bao Vuong, c’est la radicalité avec laquelle il s’est emparé de ce motif mille fois vu. L’artiste n’a pas choisi la facilité. Son approche intransigeante renouvelle le genre de la « marine ». En optant pour une eau noire, en faisant de sa peinture, toile après toile, un long voyage au bout de la nuit, Bao éteint la couleur. Il prive ainsi le spectateur du chatoiement de la mer, de ses subtiles et séduisantes variations de bleu-vert. Libérée de la lumière qui la fait surgir, la couleur disparaît.

Palette nocturne

En habillant de noir la mer, l’artiste confronte immédiatement le regardeur à une autre réalité de l’océan, qui n’a rien de pittoresque, rien d’enchanteur. La nuit, loin du soleil, de la baignade ou du cabotage, la mer redevient un monde inquiétant, dangereux, hostile, insondable… Dans sa peinture, Bao Vuong ressuscite les craintes ancestrales de chacun, la peur du noir, le mystère de la mer

la nuit, des ténèbres. Et dans ses peintures, la nuit semble parfois sans fin, les jours semblables à des nuits. C’est le moment du départ sous couvert de la nuit, en cachette, du bateau de sa famille pour un ailleurs lointain et incertain…

L’artiste, tableau après tableau, a trouvé sa propre voie, singulière, faisant naître une sensation d’inconfort chez le spectateur, plongé dans une pénombre parfois éclairée par un rayon de lune, balloté sur des flots dangereux qui recouvrent toute la surface de la toile. Car pour accentuer encore la sensation d’être en mer, et brouiller les repères, Bao peint en all-over, créant des œuvres immersives encore accentuées par des formats généreux.

On pense à ces vers de Victor Hugo dans Le Feu du ciel :

La mer ! Partout la mer ! Des flots, des flots encor.

L’oiseau fatigue en vain son inégal essor.

Ici les flots, là-bas les ondes ;

Toujours des flots sans fin par des flots repoussés ; L’œil ne voit que des flots dans l’abîme entassés

Rouler sur des vagues profondes.

Dans ses premiers tableaux, l’artiste s’était voulu plus explicite en représentant des visages de migrants ou… de noyés émergeant de l’eau, ou des bateaux. Puis il a enlevé les bateaux, les personnages. Bao aurait pu revisiter le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Guidé par la radicalité, il a ôté tout élément trop descriptif de migrants pour mieux permettre une identification à eux. À travers cette ellipse, l’œil du spectateur et celui du migrant sur son esquif invisible se confondent. L’artiste, ce serait trop facile, ne nous désigne pas celui qui a entrepris cette périlleuse traversée : il nous met littéralement à sa place.

Bao Vuong

The Crossing CCXC 2024

Peinture à l’huile et acrylique, poudre de graphite et cire sur toile 190 × 220 cm

MATHIEU DUFOURG

La nuit tombe tôt, à Hô ` Chí Minh-Ville. Dès la fin de l’après-midi, les lumières des scooters vrombissants s’allument les unes après les autres et se mettent à clignoter au fil des croisements, sans éblouir encore l’œil qui s’accoutume à la pénombre. Mais la nuit, surtout, tombe vite, aussi vite que va la ville qui s’agite. Le jour est passé si rapidement, et, dans la touffeur d’avril, dans ce qui n’est pas encore tout à fait le soir mais déjà l’obscurité, les lumières deviennent de plus en plus perçantes, presque agressives. Il est encore tôt, et je suis déjà en retard, mais je connais bien le chemin qui mène à cette galerie de la rue Đô ` ng Khó i, que mon oncle appelle encore la rue Catinat, je connais bien la galerie où se tient le vernissage auquel je me rends, les escaliers qui y montent, les commerçants du rez-de-chaussée, je connais bien ce qui attend là-haut les spectateurs invités comme moi. Dans la touffeur de ce soir d’avril 2017, sur le mur blanc, à droite, à l’entrée de la Galerie Quynh, rue Đô ` ng Khó i, à Hô ` Chí Minh-Ville, est accrochée parmi des installations sonores et bigarrées, face à des tableaux colorés, une œuvre singulière qui surprend les personnes déjà présentes, qui attache leurs yeux passés de la clarté à la nuit en quelques instants, qui brille de toute sa profondeur et se détache en mille reflets obscurs : une peinture noire, exposée pour la première fois, The Crossing. Sans que personne ne le sache, ni moi, ni les spectateurs, ni même son auteur, une longue série de tableaux vient de voir le jour.

2004

Je guette à la sortie de l’aéroport de Roissy-Charles-deGaulle l’arrivée de Bao. Nous nous connaissons depuis peu, pas tout à fait deux ans. Je lui ai proposé d’aller le chercher en voiture après son long voyage et de le ramener à Paris. Je suis curieux de l’entendre, curieux qu’il me raconte, mais je ralentis peu à peu le rythme de mes questions devant ses réponses courtes et rêveuses.

Le décalage horaire, sans doute. Aussi : la fatigue de ce long vol. Sûrement : regretter de rentrer dans le froid à Paris. Peut-être : l’émotion. À coup sûr : tout ce que je ne peux pas comprendre à ce moment-là, tout ce que lui-même cherche à comprendre, à formuler. C’était la première fois qu’il retournait dans son pays natal. C’est la deuxième fois qu’il le quitte. La première fois, il avait 1 an. Cette fois-ci 26. Je l’aide à monter ses valises dans l’appartement sous les toits. Je le laisse tranquille. Il n’a pas l’air triste. Ce n’est pas de la tristesse. Il me dit qu’il a besoin de silence, de se retrouver, seul. Les jours passent et je sens qu’il n’est ni ici, sous les toits de Paris, ni là-bas, au Viêt Nam qu’il vient de retrouver, de reconnaître.

Je le laissais, plongé dans ses souvenirs, à fleur de peau, naviguer les méandres d’une mémoire enfouie.

Đaٜt, Tô Lan, Long, et d’autres membres du collectif Sao La ont depuis quelque temps transformé leur lieu de travail et de vie en bar, où l’on peut se rendre à partir de la fin de la journée. Pour gagner de l’argent, ils ouvrent au public et à leurs amis cet atelier d’artiste et lieu d’expositions confidentielles. Niché dans le dédale des étages d’un immeuble étroit de la rue Nguyê ~ n Công

Trú, tout près des rues aux noms si français de Yersin et Calmette, l’endroit est à la croisée des mondes. Les gens ici sont de toutes les origines, la plupart artistes, mais pas seulement. On y parle vietnamien, anglais, français, espagnol, on y boit … vietnamien uniquement, de l’alcool de riz qui vient du Nord. Je fréquente ce bar depuis quelques semaines, découvrant Hô ` Chí Minh-Ville sous un nouveau jour, différent de ce que j’avais rencontré dix ans auparavant lors de mon premier séjour. Ce soir Bao m’a invité à l’accompagner pour une raison précise : Tô Lan lui a demandé de lui montrer un de ses derniers travaux. Je l’aide donc à transporter une des épreuves de recherche qu’il est en train de réaliser dans son atelier, un petit tableau tout noir que j’avais aperçu quelques jours auparavant. Je bois de l’alcool de riz avec des amis, quand Bao m’interpelle, l’air à la fois excité, inquiet, apeuré, amusé, je ne sais pas dire, mais en tous cas fébrile : Tô Lan lui propose de participer à l’exposition collective qu’ils sont en train de monter pour la célèbre Galerie Quynh. Et ce n’est pas ce petit tableau pas vraiment abouti qu’elle veut. Elle en veut un grand, pour le mur blanc à droite de l’entrée de la galerie. Bao me dit qu’il veut rentrer chez lui, vite. Il faut que demain à la première heure il aille acheter un châssis et de la peinture. De la peinture noire. Beaucoup de peinture noire. Le vernissage est dans trois semaines.

2007

C’est la deuxième fois que Bao retourne dans sa famille au Viêt Nam. Avec sa mère et deux de ses sœurs. Il me propose de les accompagner.

Plongé dans cette chaleur et accueilli dans cette famille si nombreuse, si haute en couleur, si joyeuse, si énergique, dans cette culture qui me fascine depuis toujours, je me baigne dans cette Asie dont je ne connaissais alors que les neiges ensommeillées de l’Himalaya, je m’enivre de bière à la glace, d’alcool de riz, de bouillons fabuleux, de porcs entiers laqués et de fruits inconnus pendant de longues semaines avant de comprendre ce que je n’avais pas entraperçu et qui aurait dû me sauter aux yeux. Je communique avec les Vietnamiens tant bien que mal, surtout au moyen de plaisanteries et de mimiques avec les enfants, les oncles, tantes, et la grand-mère, mais je ne comprends pas un traître mot. Ce que je ne voyais pas, mais qui se faisait jour devant moi, c’est que Bao, lui, comprenait, bien sûr, mais pas tout. Mais pas très bien. Et que c’était dur pour lui de se faire comprendre. Les mots n’étaient pas tout à fait les mêmes. Des mots manquaient. Il avait grandi si loin, pendant

presque trente ans. La langue qu’il parlait, ce que je pensais être du vietnamien, était sa langue à lui, à sa maman, à ses frères et sœurs. C’était leur vietnamien, leur vietnamien de Toulon. Et j’ai vu, peu à peu sortant de mon aveuglement, une blessure et un manque, et je comprenais, sous le soleil du delta, ce que je n’avais pas saisi à Paris lors de son premier retour.

Et si je savais que l’histoire de Bao avait des trous, des zones d’ombres, des inconnues, je voyais aussi cette gêne, ce malaise un peu de ne pas paraître complètement légitime dans son propre pays. Dans cette famille qui l’avait pensé mort, avec sa grande-sœur et sa mère, lors de leur fuite forcée et tragique. Cette fuite, cette traversée, dont nous n’avions jamais vraiment parlé, car si je connaissais l’Histoire et d’autres Vietnamiens, je me rendais compte que je ne connaissais pas la sienne. De cette traversée, de ce départ, je ne connaissais rien. Les mots manquaient, et l’histoire n’avait pas été dite.

Silvana Editoriale

Directeur général / Chief Executive

Michele Pizzi

Directeur éditorial / Editorial Director

Sergio Di Stefano

Directeur artistique / Art Director

Giacomo Merli

Coordination d’édition / Editorial Coordinator

Jacopo Ranzani

Design graphique / Graphic Design

Annamaria Ardizzi

Rédaction / Copy Editing

Laura G. Maggioni

Traduction / Translation

Sara Noss for Scriptum, Rome

Mise en page / Layout

Serena Parini

Organisation / Production Coordinator

Antonio Micelli

Secrétaire de rédaction / Editorial Assistant

Giulia Mercanti

Iconographie / Photo Editor

Silvia Sala

Bureau de presse / Press Office

Alessandra Olivari, press@silvanaeditoriale.it

Droits de reproduction et de traduction réservés pour tous les pays

All reproduction and translation rights reserved for all countries

© 2025 Silvana Editoriale S.p.A., Cinisello Balsamo, Milano

© Bao Vuong / Adagp, Paris, 2025

ISBN 9788836661268

Dépôt légal

Mai 2025

Aux termes de la loi sur le droit d’auteur et du code civil, la reproduction, totale ou partielle, de cet ouvrage sous quelque forme que ce soit, originale ou dérivée, et avec quelque procédé d’impression que ce soit (électronique, numérique, mécanique au moyen de photocopies, de microfilms, de films ou autres), est interdite, sauf autorisation écrite de l’éditeur.

Under copyright and civil law this book cannot be reproduced, wholly or in part, in any form, original or derived, or by any means: print, electronic, digital, mechanical, including photocopy, microfilm, film or any other medium, without permission in writing from the publisher.

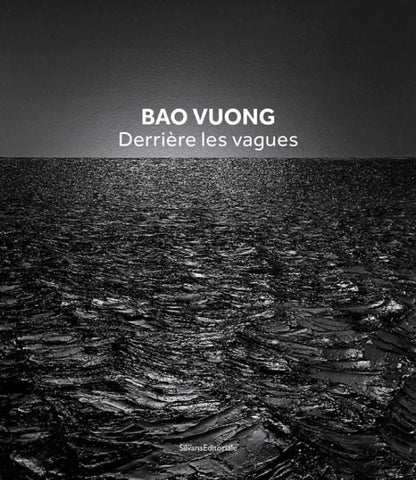

Couverture

© Bao Vuong / Adagp, Paris, 2025

Crédits photographiques

© Bao Vuong / Adagp, Paris, 2025 : p. 4, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 44, 47, 51, 53, 61, 63, 64, 67, 69

© Bao Vuong : p. 10, 42

© Marian Eeekhout : p. 11, 13, 14, 16

© Adrien Bossard / Musée départemental des arts asiatiques, Nice : p. 15

© Photo by Fred Ihrt / LightRocket via Getty Images : p. 39, 40

© Mathieu Dufour : p. 55

Silvana Editoriale S.p.A. via dei Lavoratori, 78

20092 Cinisello Balsamo, Milano tel. 02 453 951 01 www.silvanaeditoriale.it

Les reproductions, l’impression et la reliure ont été réalisées en Italie

Achevé d’imprimer en mai 2025

Reproductions, printing and binding in Italy

Printed in May 2025