Para servir a arquitectos, interioristas e ingenieros en sus proyectos de hoteles, bares, restaurantes, spas, casinos y otras áreas de la industria de la hospitalidad, en Haché ofrecemos una amplia gama de productos y servicios para cada etapa de su obra. Contamos con el respaldo de fabricantes reconocidos internacionalmente y con el equipo de Haché que incluye arquitectos e ingenieros asesores, personal logístico, administrativo y de instalación, con vasta experiencia en el manejo de proyectos. Nuestros asesores de venta están especializados por sector para poder ofrecer un conocimiento más profundo de los productos que ofrecen y proveer un servicio de alta calidad. Brindamos asesoría, cumplimiento a tiempo bajo los estrictos requisitos técnicos y presupuestarios que demande el proyecto, y un servicio post venta que garantiza tranquilidad y resultados duraderos.

En los proyectos denominados “contract” donde una firma de diseño tiene a su cargo el equipamiento integral del proyecto, trabajamos de la mano del prescriptor, apoyándolo en la especificación de los materiales, el suministro, y la instalación. Los productos y servicios que ofrecemos son de alta calidad para que puedan soportar el uso intensivo de un lugar público. Nuestra vasta experiencia, unida a la calidad y confiabilidad de las firmas que representamos, son un activo determinante en estos proyectos, donde el éxito está ligado a la escogencia de los proveedores.

Trabajamos con marcas de renombre como grifería MZ del Río, válvulas y grifería con sensor Sloan, cerámica Celima y porcelanato italiano, piezas sanitarias American Standard y Sadosa, accesorios y particiones de baño Bobrick, Global, Koala Kare, paredes móviles Advanced Equipment, pisos técnicos Tate, alfombras Milliken, Mohawk, Mannington, pisos de goma Dinoflex, plafones USG y Armstrong, revestimiento de paredes Omexco y Tower, paredes de yeso, Durock, Fiberock, Securock, DensGlass, pinturas Tropical y asépticas. En el sector de mobiliario contamos con HBF, Gunlocke, Andrew World, Sandler, Tramontina, Hon, Allsteel, Daniel Paul Chairs, Mayline, entre otros.

Contáctenos y permita que nuestro personal especializado le asesore con todo lo que Haché ofrece para sus proyectos. Para mayor información sobre nuestros productos y servicios visítenos en www.hache.com.do

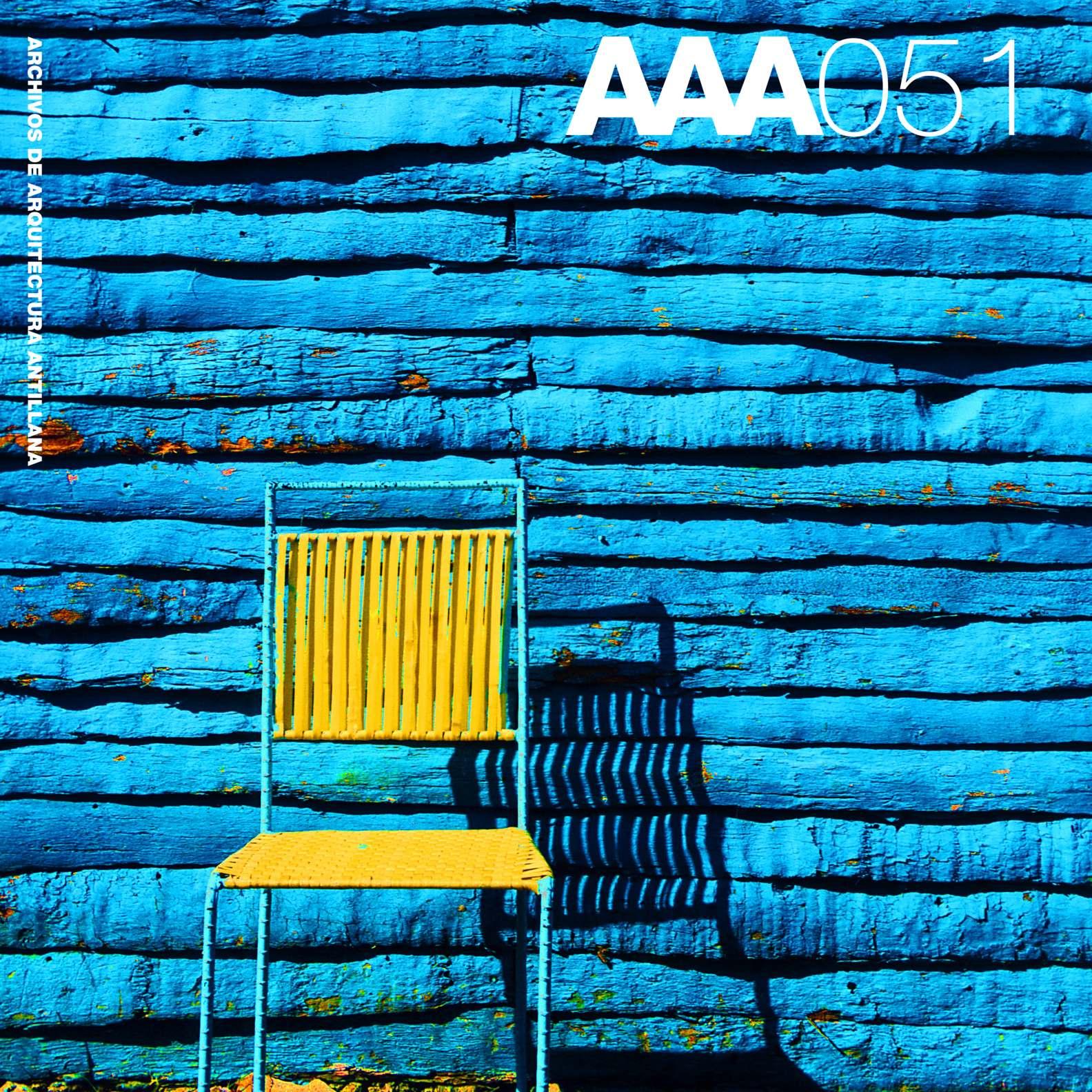

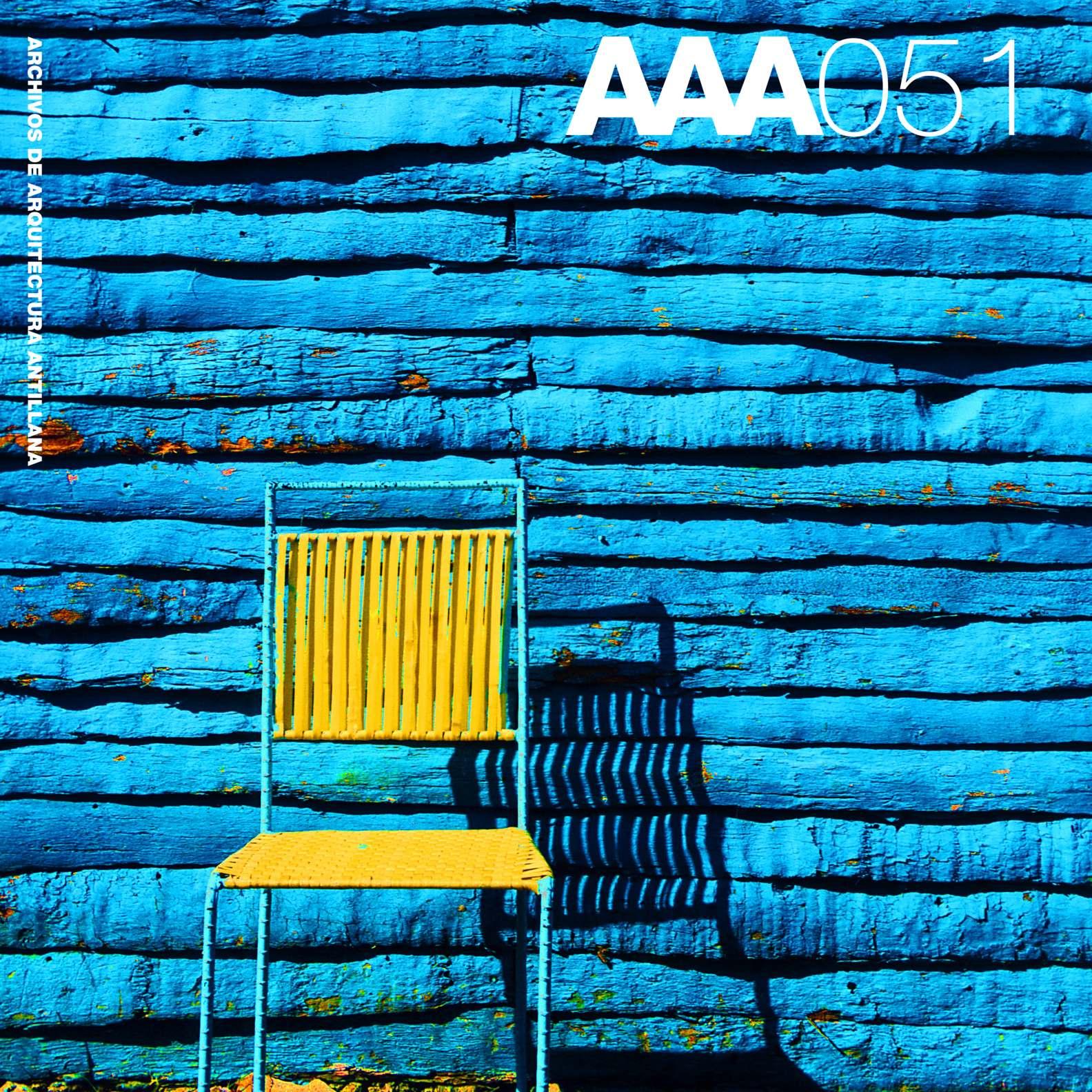

Detalle de una pared de madera aserrada a mano, en una casa antigua del sur de la República Dominicana.

La silla amarilla expresa un inquietante contraste de modernidad con lo rústico. Foto de Ricardo Briones.

ARCHIVOS DE ARQUITECTURA

ANTILLANA

Director/Editor

Gustavo Luis Moré

Coeditora

Lorena Tezanos Toral

Editores Invitados

Louise Noelle / México

Enrique Fernández / Venezuela

Sergio Trujillo y Gilberto Martínez / Colombia

Sección Biblioteca

Marcos Blonda / Mauricia Domínguez

Sección Interiores

Julia Virginia Pimentel

Consultor de Diseño

Massimo Vignelli (†)

Directora de Arte

Chinel Lantigua

Asistente Gráfico

María del Mar Moré / Manuel Flores

Fotografía

Ricardo Briones

Gerente Administrativa

María Cristina de Moré

Gerente de Ventas y Mercadeo

Patricia Reynoso

Consultora de Mercadeo

María Elena Moré

Secretaría / Ventas / Suscripciones

Nathalie Castillo

Corrección de Estilo

María Cristina de Moré

Asistente

Luis Checo

Preprensa e Impresión

Editora Corripio

Santo Domingo, RD

Suscripción, venta y publicidad

Santo Domingo, RD

Patricia Reynoso / Nathalie Castillo

Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686

Miami, Fl

Laura Stefan

Cel 786 553 4284

San Juan, PR

Emilio Martínez

Tel 787 726 7966

Santiago de Chile

Humberto Eliash

56 22 480 3892

Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer

Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé

Bahamas: Diane Phillips

Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros

Brasil: Roberto Segre (†), Ruth Verde Zein, Hugo Segawa

Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz

Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez

Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona

Cuba: Mario Coyula, Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López

Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton

Ecuador: Sebastián Ordóñez

El Salvador: Francisco Rodríguez

Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso

Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock

México: Carlos Flores Marini, Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez

Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis, Sebastián Paniza, Carlos Morales

Paraguay: Jorge Rubiani

Perú: Pedro Belaúnde

Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Luis Flores (†), Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni

Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour

Suriname: Jacqueline Woei A Sioe

Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith

Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda

Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Honolulu: William Chapman

Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Elizabeth Plater-Zyberk, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune

New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez

Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruíz

COMUNIDAD EUROPEA

Austria: Mayra Winter

España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata

Francia: Kyra Ogando

Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso

Suiza: Marilí Santos Munné

Japón: Cathelijne Nuijsink

AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Santo Domingo: Número 51, junio 2014. Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.

Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.

E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturantillana.com

Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.

El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas. Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773

CARIBBEANA

Fototeca:LosverdaderoshabitantesdelmarCaribe

Guillermo Julio Ricart

Panorama:LanzamientoAAA050yPro_File06:ReidBaquero

Gustavo Luis Moré / María Cristina de Moré

Panorama:PabellóndelaRepúblicaDominicanaenla XIV BienaldeVenecia,2014

Laboratorio de Arquitectura Dominicana

Reseña:Seminario Del Bohío a la Torre Lapalabraescrita:unaherramientaparalacrítica

Cinthia de la Cruz

SíntesisdeConferencias:Seminario Del Bohío a la Torre

Pierre J. Marte Pantaleón / Laura Ester Cabral Collado / Biennely A. Peralta Fabián

Steisy Rodríguez Delancer / Emmanuel Gómez Reyes / Nicole Marina Vásquez Veras

Esther Nicole Peralta Grullón / Mabel Scarlen Reyes Borbón / Eliana Peralta Aquino / Mario Fondeur

Ensayocrítico:Elescritoryloshuéspedes:lacasadeGabrielGarcíaMárquezenCartagena

Omar Rancier / Nikauly Vargas

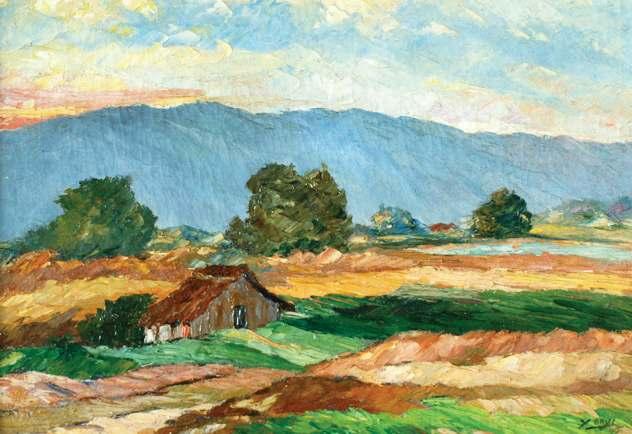

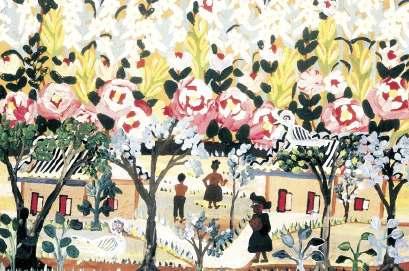

Ensayo:Dominicanidadyarquitecturavernáculaenelartepictóricodominicano

Lorena Tezanos Toral

Aleshiang Ben Torres / Ysel Jáquez Texto de Marianne de Tolentino

Gustavo Luis Moré

Dedicamos esta edición a Massimo Vignelli, reconocido artista gráfico milanés de relevancia mundial, fallecido recientemente en NYC. Su colaboración en el diseño gráfico de AAA nos permitió alcanzar una calidad de nivel internacional. Agradecemos su gran entrega, su elegante trato y amistad.

© Maria Elena Moré

Este estribillo, tan reconocido por los dominicanos, abre la primera estrofa del himno a las madres que cantamos desde niños en mayo, mes de lluvias, flores y mangos: “Venid los moradores, del campo a la ciudad, entonemos un himno, de intenso amor filial...” Más allá de su propuesta migratoria —que por lo demás parece haber sido obedecida literalmente a través de los años— nos interesa aquí destacar un principio de transformación, que es similar a evidenciar uno de autosemejanza.

Y es que el universo de la arquitectura popular —la arquitectura del pueblo, si somos literales— ha sufrido en las últimas décadas una violenta transformación, que hoy en día la convierte en una especie en vías de extinción. Esta edición de AAA se ha dedicado casi por entero a explorar desde varios ángulos este patrimonio cada vez más exiguo, no sólo como propuesta de reconocimiento y documentación, sino como invaluable texto para el aprendizaje de una arquitectura más consciente, apropiada y real, de alguna manera enraizada en lo más profundo de nuestra historia.

Hace años que la cultura internacional del diseño abordó la cultura de lo vernáculo dentro de los paradigmas referenciales que sirvieron de andamiaje conceptual al Posmodernismo de los 80 y 90. La República Dominicana absorbió esta paleta ideológica —si fuera válido considerar esta contradicción entre fondo y forma— con particular pasión, asumiendo una actitud de curiosidad y estudio que aún perdura, y que ha producido académicos especializados en el tema, tales como los que hoy engalanan estas páginas con sus textos especialmente redactados para la edición: Esteban Prieto Vicioso, Víctor Durán, Fanny Jiménez, Omar Rancier, Nikauly Vargas y Lorena Tezanos. Las miradas al mundo popular produjo acercamientos tan literales como frescos, quizás demasiado folkloristas que no obstante, reflejaron el espíritu abierto de esa época. Ya que otros son los tiempos, la mirada hoy debe ser más abstracta, más centrada en la esencia que en las formas, en los métodos de apropiación y uso que en las superficiales similitudes cromáticas o figurativas.

Un paseo por el interior del país ofrece una asombrosa realidad: los modelos de la construcción rural cada vez se alejan más de los sistemas y materiales tradicionales. Resulta paradójico constatar que en la arquitectura de autor de alta factura, arquitectos tales como Oscar Imbert y Antonio Segundo Imbert, han señalado el camino para incontables ejercicios de apropiación de la construcción tradicional dentro del panorama lúdico del turismo de masas en el país, hoy ya abordado por innumerables diseñadores nacionales y extranjeros.

Mas la realidad del mundo rural y popular es otra: si bien todavía las formas tipológicas clásicas predominan en los aislados y periféricos paisajes, y también, en gran medida, la mano de obra continúa operando los mismos rituales del convite, el embarrado, las pajas sobre tejados, los apisonados, etc., hoy se observa la intensa presencia de la acción pública, tanto estatal como de diversas ONGs, que han reducido sustancialmente los índices de pobreza asociados a la vivienda, y en el proceso, transfigurado su arquitectura.

Estos cambios más bien son producto de sustituciones, más que de transformaciones de fondo; la yagua y la cana se han trocado por la inclemente lámina de zinc; las paredes de tejamaní se construyen hoy con una suerte de concreto aplicado a ligeros tejidos hechos de alambres de púas entrelazados a los horcones de palo amargo convencionales; los

pisos de tierra apisonada con diversos aditivos naturales hoy se realizan de hormigón pulido gris. Si acaso algo nuevo se ha manifestado es en la disposición de los nuevos conjuntos habitacionales; hoy se aprecian alineados con una racionalidad que quiere ser protourbana, en lugar de las primigenias distribuciones aparentemente aleatorias en el territorio campestre. La fórmula incluye, sin dudas, calles de asfalto, en algunos casos contenes y aceras.

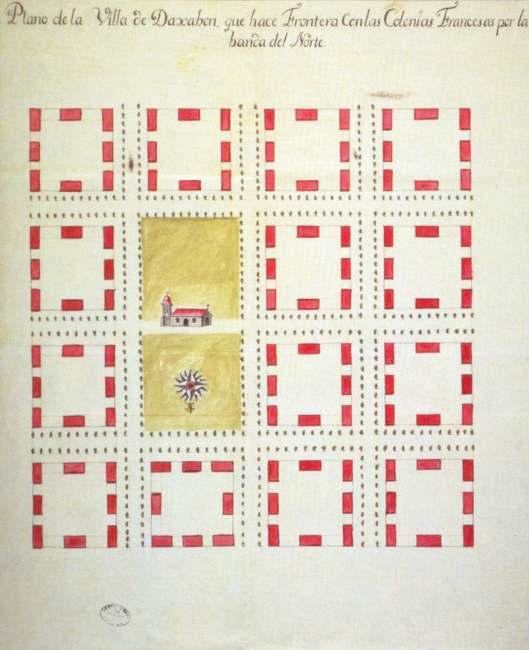

Los estudios que desde la academia se realizan sobre la arquitectura vernácula universal, suelen orientarse a temas de índole generalmente constructivos y formales. El tema del color es inevitable, dado su alto contenido expresivo y su atractiva ingenuidad; los análisis más audaces llegan a reconstruir la distribución planimétrica de los domésticos volúmenes siguiendo estrategias geométricas del repertorio clásico, incluso asociadas a patrones proporcionales dorados. En esta edición, AAA ha determinado 5 áreas de estudio, si bien han sido en cierto modo inevitables las duplicidades en los correspondientes 5 ensayos presentados, cada uno con su propio abordaje: el primero, realizado por Esteban Prieto Vicioso, dibuja un panorama comprensivo del fenómeno vernáculo, partiendo de la historia de los primeros asentamientos indígenas en Quisqueya y en otras islas del arco circuncaribeño. Prieto ha dedicado años al estudio de este patrimonio dominicano desde sus cátedras en la UNPHU y en otras universidades de la región, así como desde su dedicada entrega al Comité Internacional del ICOMOS. Víctor Durán publicó recientemente junto a Emilio Brea, un tomo de gran calado sobre la Arquitectura Popular en la República Dominicana (ver reseña en AAA038). A partir de sus investigaciones, ha redactado un texto centrado en las características constructivas y su distribución en el territorio nacional, a la par de considerar muchos otros aspectos con gran propiedad. Fanny Jiménez completó sus estudios de posgrado sobre el tema complejo de la conservación de la arquitectura vernácula, lo que le dota de particular visión para desarrollar el tema de la forma y la expresión plástica. En un trabajo colegiado, Omar Rancier y Nikauly Vargas enfocan una serie amplia de temas multidimensionales, incluyendo la adaptación de los modelos tradicionales a diversas circunstancias geográficas, históricas y culturales. Por último, Lorena Tezanos nos regala un bellísimo trabajo sobre la resonancia de la arquitectura vernácula en el arte dominicano, un aspecto de gran trascendencia que ha tenido, en realidad, poca atención crítica.

AAA051 presenta además un homenaje al enorme escritor caribeño Gabriel García Márquez, recién fallecido. De nuevo, Lorena Tezanos propone un profundo análisis de la obra literaria de García Márquez, enfocando específicamente la riqueza descriptiva de sus ambientaciones y la atmósfera generalmente rural del Caribe que se transpira con intensa provocación en toda su obra. Hemos querido así, aprender de su sensibilidad y extraer de la misma, los aspectos propios de nuestra región, tan artísticamente recreada por este gigante de la literatura latinoamericana. Un estimulante texto del venezolano Federico Vegas sirve de telón, en el que con su acostumbrado ingenio, critica la casa que para García Márquez diseñara Rogelio Salmona en el casco colonial de Cartagena de Indias.

Cerramos con un trabajo excepcional realizado por una dupla de autores de gran prestancia, Aleshiang Ben e Ysel Jáquez, se trata de Arte San Ramón, instalación que ha sido objeto de una remodelación y ampliación integrales, con resultados admirables.

Fototeca

Guillermo Julio Ricart

Panorama

María Cristina de Moré

Panorama

Laboratorio de Arquitectura Dominicana

Los verdaderos habitantes del Mar Caribe

Guillermo Julio Ricart Reyes, explorador de nuestros mares, nos muestra, mediante el arte de la fotografía, la vida submarina de nuestras costas tropicales, caracterizada por la gran variedad de peces con brillantes colores, los enormes arrecifes de corales llenos de vida, las plantas asombrosas y las exóticas especies de animales marinos.

Lanzamiento AAA050 y Pro_File 06: Reid Baquero

Nota de prensa y muestra fotográfica del acto de lanzamiento de la edición aniversario AAA050 y del AAAPro_File 06, monografía dedicada a la labor profesional del actual estudio Reid Baquero. El evento se realizó el pasado 15 de mayo de 2014 en el hermoso Salón de la Cúpula de la Galería Nacional de Bellas Artes.

Pabellón de la República Dominicana en la XIV Bienal de Venecia, 2014 Apuntes y muestra fotográfica oficial del Pabellón curado por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana en el arsenale de la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia, con gran aceptación crítica.

Reseña Seminario

Del Bohío a la Torre

Cinthia de la Cruz

Ensayo

Federico Vegas

Ensayo

Lorena Tezanos Toral

La palabra escrita: una herramienta para la crítica

En esta sección se reseña el seminario Del bohío a la torre, organizado por los estudiantes de la asignatura ‘Seminarios de temas de arquitectura’ de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, recinto de Santiago. Se incluyen además resúmenes de los diez ensayos presentados en el seminario, donde los estudiantes tratan temas críticos sobre la arquitectura dominicana, reflexionando sobre cuestiones de identidad, sobre la arquitectura como vehículo político y de progreso, y sobre los caminos de la arquitectura contemporánea.

El escritor y sus huéspedes: la casa de Gabriel García Márquez en Cartagena

Reflexión sobre la casa del famoso escritor Gabriel García Márquez, diseñada por el reconocido arquitecto latinoamericano Rogelio Salmona, en la encantadora ciudad Caribeña, Cartagena de Indias. El autor describe esta casa, como “una combinación que aturde y hasta empalaga”, en donde el “encuentro entre realismo mágico y arquitectura contemporánea auguraba (desde el principio) una suerte de traspiés cultural, de incomunicación, de abismal promesa”.

La realidad ambiental caribeña en el imaginario de Gabriel García Márquez

La finalidad de este artículo es desvelar el Caribe imaginado por Gabriel García Márquez, cuya obra literaria “nos permite re-descubrir la realidad espacial latinoamericana, tanto más real porque es imaginada, y porque da cabida a los sueños, las leyendas y supersticiones, los estados de ánimo de los personajes, los olores, ritmos y sonidos”. En este ensayo se identifican, se transcriben y se analizan las descripciones de los inolvidables lugares literarios de la obra de García Márquez, aquéllos que más intensamente evocan el universo Caribeño, desde las experiencias de las ciudades coloniales hasta los entornos de los poblados rurales.

Guillermo Julio Ricart Reyes

Caribbeana, sección de AAA dedicada a explorar los múltiples aspectos de la realidad integral del Gran Caribe, presenta en esta ocasión una serie de fotografías escogidas del Ing. Guillermo Ricart, quien se ha dedicado apasionadamente a navegar por los fondos del sorprendente Mar de las Antillas, para capturar las maravillas del mundo submarino. Esta realidad refleja otro habitat, el de los verdaderos pobladores de estas aguas quienes viven a sus anchas con total libertad.

Mi interés por la vida marina tuvo sus orígenes en mi infancia gracias a los veranos que pasé junto a mis primos en La Playa de Boca Chica, donde mis abuelos paternos tenían una propiedad. Decií aprender a bucear en noviembre de 2012 cuando me enamoré del fondo marino que vi en Cayo Arena.

Desde mis primeros buceos hasta la fecha, me he dedicado a conocer y mostrar con mis fotos, la vida submarina de nuestras costas tropicales, encontrando una variedad de peces con brillantes colores, enormes arrecifes de corales llenos de vida, plantas asombrosas y animales marinos que solo había visto en publicaciones de National Geographic

Al convertirme en un entusiasta explorador de nuestros mares, he descubierto un universo completamente nuevo para mis ojos, lleno de criaturas que no sabía podían existir y que, de una u otra forma, el hombre se ha dedicado a destruir, no quedando exento de ello las costas de la República Dominicana.

El afamado biólogo marino Jacques Cousteau dijo en una ocasión que “solo se protege lo que se ama, y solo se ama lo que se conoce”, cuando conozcamos la grandeza de esta cara del planeta bajo el agua, entonces lucharemos por conservarlo.

Estas fotos publicadas por AAA constituyen solo una muestra de un catálogo de imágenes en crecimiento, realizadas todas en el mágico universo de las aguas de este mare nostrum, el mar del Gran Caribe. Comparto solo un vistazo de esta espléndida vida submarina que cautiva por su belleza, su serenidad y silencio. Sirvan las mismas como testimonio y llamado a proteger este patrimonio de la humanidad.

Fondo marino del Derrumbao, Baní, RD. Se aprecian esponjas tubulares, gusanos, Split-crown Feather Duster y corales. Posiblemente el fondo marino más impresionante de todos mis buceos.

Abanico de mar batiéndose libremente por el accionar de las corrientes marinas en el asombroso fondo azul turquesa de La Caleta, RD.

Peacock Flounder (Lenguado). En el punto de buceo llamado Picadilly en Boca Chica, RD, la playa más cercana y tradicional de la capital, Santo Domingo. Este pez es considerado como uno de los maestros del disfraz de los mares ya que es capaz de mimetizarse con el medio que le rodea, tomando la tonalidad de la arena o las piedras del fondo desde donde acecha a sus víctimas. Cazador por excelencia, este pez es de cuerpo aplanado y forma ovoide, y posee una boca dentada con labios protráctiles que se estiran como un resorte.

Caribbean reef squid (calamar de arrecife) en Bayahíbe, costa del sureste dominicano. Esta preciosa y sabrosa criatura, no es normal verla a la luz del día pero en este caso nos mostró durante largo rato su belleza, permitiendo que mi lente capturara sus graciosos movimientos para nuestro deleite.

Mero Coney en Manta Reef- Boca Chica, RD. Este tímido mero me observaba con detenimiento, como tratando de identificar a qué tipo de especie marina pertenecería esta criatura que invadía su hogar. Debajo a la derecha: Coralimorfo de Florida en Boca Chica, RD, rica composición natural de formas, colores y texturas. El encuentro con este tipo de anémona en el fondo del mar es algo realmente impresionante, nos recuerda las escenas de películas de ficción. Aparece entre los corales y las esponjas como una flor exótica. Debajo, izquierda: Este Candil Colorado apareció frente a mí con un Cymothoid Isopods pegado a él, como si fuera el último sombrero de moda de la época. Estos camaroncitos aprovechan los desechos que esparce el Candil al momento de comer, para obtener su alimento sin esfuerzo.

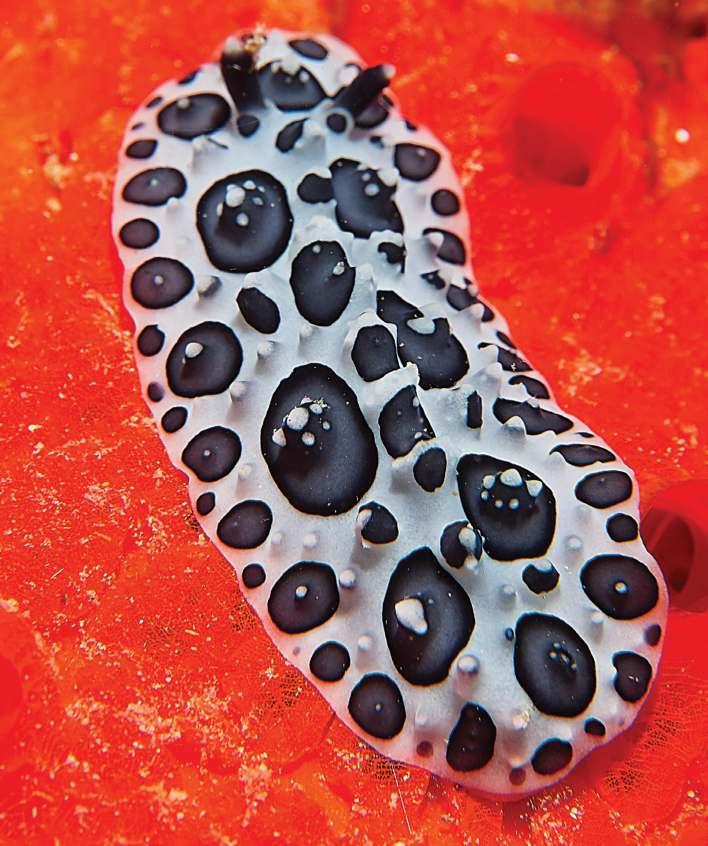

Cada día más, me cautivan y sorprenden los extraordinarios colores y formas de este universo bajo agua. Observar el contraste de colores entre este Black Spotted Nudibranch sobre una esponja naranja en Boca Chica, RD, me pareció hasta irreal.

Debajo: Ballonfish o “Pez Guanábana” protegido por una esponja marina, en La Caleta, RD.

Esta imagen en Cayo Arena, RD, donde se aprecia un cardumen de Damselfish sobre una gran formación coralina, fue una de las imágenes inspiradoras para que me enfrascara en aprender a bucear y poder conocer un poco de nuestro fondos marinos.

Majestuosa Tortuga Carey nadando libremente en un fondo arenoso, en Los Jardines de la Reina, Cuba. Una enorme Barracuda, bautizada por los aledaños de la zona con el nombre de Frasuá, protegiendo a un cardumen de Notherm Senner en Punta Cana, RD.

La extraña arquitectura de un Camarón limpiador Pederson en Manta Reef- Boca Chica, RD. Recientemente mientras buceaba en Bayahíbe, RD, entre los restos del St. George, me encontré con una morena que tenía unos 4 camarones de estos limpiándole todo su cuerpo, e incluso sus afilados dientes.

María Cristina de Moré

Tras 18 años de labores ininterrumpidas, la revista Archivos de Arquitectura Antillana realizó el día 15 de mayo de 2014 el lanzamiento de su edición aniversario AAA050, presentando en ella una visión panorámica del contenido bibliográfico de las 49 ediciones anteriores, el testimonio y crítica de un destacado grupo de arquitectos nacionales e internacionales, además de un panorama nacional de obras recientes, entre otros interesantes artículos. AAA consolida así su posición como agente unificador latinoamericano, persistiendo en la conexión local-regional-continental.

De especial significación, paralelamente se puso a circular la nueva entrega 06 de la serie AAAPro_File, monografía dedicada a la labor profesional del actual estudio Reid Baquero, firma de arquitectos, ingenieros e interioristas dominicanos fundada hace más de 60 años por el Ing. Arq. William J. (Billie) Reid Cabral. La firma Reid Baquero posee un amplio repertorio de extraordinarias obras ejecutadas por Don Billie y sus hijos Arq. Carlos Reid Baquero y la interiorista Patricia Reid Baquero; junto al tesonero apoyo de Giorgia Reid Baquero y la Sra. Margarita Baquero de Reid en la administración. Este AAAPro_File 06 constituye un aporte necesario e indispensable como referencia histórica al desarrollo arquitectónico, cultural y artístico de nuestro país.

El evento se realizó a las 7:00 p.m. en en el hermoso Salón de la Cúpula de la Galería Nacional de Bellas Artes, en Santo Domingo, RD, cuya Directora General, la Sra. Marianne de Tolentino pronunció las palabras de bienvenida destacando la labor del equipo AAA y de la firma Reid Baquero. El Arq. G. L. Moré, Director y Editor de AAA, dio formal apertura al evento con la presentación de ambas publicaciones y una reseña del trabajo realizado. La Sra. Margarita Baquero de Reid cautivó a la audiencia con sus anécdotas al lado de Don Billie, al frente del despacho profesional de la familia por más de dos generaciones.

Ambas ediciones fueron ampliamente valoradas por la nutrida asistencia, despertando comentarios elogiosos. Luego de la ceremonia, los invitados disfrutaron de un exquisito brindis. Los beneficios de las ventas del AAAPro_File fueron donados a una entidad de ayuda social.

En el centro, de izquierda a derecha: Carlos Reid Baquero, Margarita Baquero de Reid, Giorgia Reid Baquero, Patricia Reid Baquero, Isabela Egan Reid, María Cristiana de Moré y Gustavo Luis Moré. Debajo: vista de los asistentes en el Salón la Cúpula de Bellas Artes.

Arriba a la izquierda: Roberto Piantini Reid, Roberto Piantini, Meghan Egan Reid y Kevin Egan. Arriba a la derecha: Eugenio Pérez Montás, Patricia Reid Baquero, Jacinto Mañón, José Chez Checo y Toncho Navas. En el centro: Héctor Duval y esposa, y Carlos Reid Baquero; Alesandra Cruz, Lise Bolonotto, Lise Bolonotto y

Conrad

Conrad

Arriba a la izquierda: Ligia Vela, María Laura Baquero y María Isabel de Reid. Arriba a la derecha: Brenda de Baquero, Julie de Despradel, Patricia Reid y David Maler. En el centro: Chinel Lantigua, Manuel Flores y Lorena Tezanos; Margarita Copelo de Rodríguez y Patricia del Río; José Luis Prida, Rosario de Prida y César Iván Feris.

Debajo a la izquierda: Tocho Navas, María Baquero, Isabela Egan y Conrad Pittaluga. Debajo a la derecha: Guillermo Baquero, Josefina Baquero, Javier Baquero, Eva Baquero y Roberto Baquero.

Patricia Brito, Noris Briones, Aurorita Alba, José Armenteros y Carlos Acero; Luis Checo, Noly

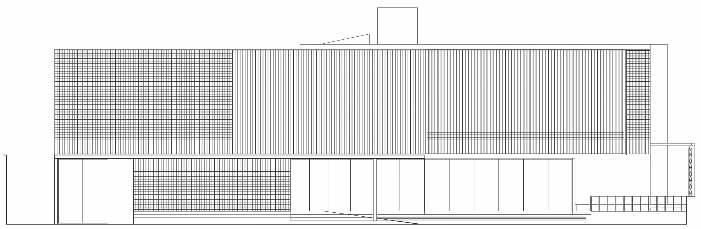

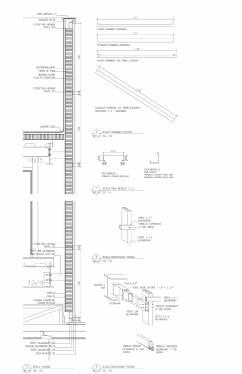

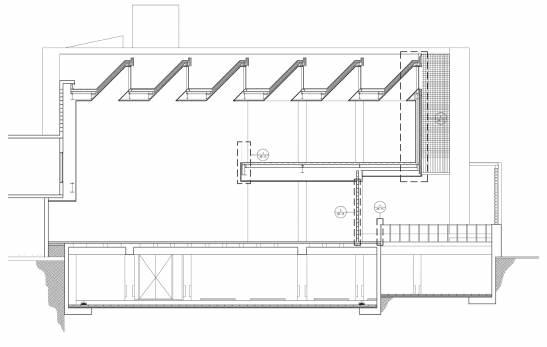

Laboratorio de Arquitectura Dominicana, LAD

La Feria Concreta es el nombre de la exhibición que la República Dominicana ha presentado en la 14a Exposición Internacional de Arquitectura —La Biennale di Venezia—, donde explora el impulso y el impacto de la Feria de la Paz y de la Confraternidad del Mundo Libre celebrada en 1955 en Santo Domingo, un momento decisivo para la modernización del país orquestada por el dictador Rafael Leonidas Trujillo.

Curada por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD), la exposición recorre la evolución de todo el recinto ferial a través de una presentación de la historia de Santo Domingo y los múltiples usos contemporáneos dados a los edificios y terrenos de la Feria. Cuando las estructuras monumentales de la Feria fueron erigidas originalmente en hormigón, éste se convirtió en el material de construcción nacional de la República Dominicana. Su uso fue establecido por ley por sus propiedades estructurales ante el paso de los constantes huracanes, así como su aura de progreso. Hoy, los antiguos pabellones de la Feria sirven a distintos órganos gubernamentales durante el día, y son utilizados para negocios ilícitos en la noche. Del pasado al presente, del día a la noche, de lo formal a lo informal, de lo lineal a lo no lineal, el recinto ferial abarca características arquitectónicas, sociales y culturales que son claramente dominicanas.

La exhibición muestra diversas obras tales como la del escritor dominicano ganador del Premio Pulitzer, Junot Díaz, el ensayo original sobre la Feria, titulado “La Ruina Prometida”;

obras de los fotógrafos Fausto Fontana y Gabriel Castillo; junto a las de los cineastas Corinne van der Borch y Alessandro Focareta quienes han contribuido con obras originales que se complementan con imágenes históricas y de archivo dentro de la exposición.

El diseño de la exposición captura la personalidad esquizofrénica de la Feria, con dos salas de contraste oponente. Una caja sobria, monocromática, se enfoca en la historia de Santo Domingo, la limpia paleta prepara al visitante para entrar en un caleidoscopio contemporáneo de imágenes a color. Materiales autóctonos de Santo Domingo fueron utilizados para definir cada espacio. Bloques de hormigón con una perforación para drenaje y ventilación en el clima caribeño sirven como telón de fondo y sistema de visualización de imágenes históricas. Esta sobriedad se yuxtapone a una exuberante pelliza artesanal hecha de trapo, que complementa las vívidas imágenes del actual Santo Domingo.

Curada por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD) con Sachi Hoshikawa como comisionada; Shohei Shigematsu como diseñador de la exposición; Christy Cheng como comisionada adjunto; y Rubén Hernández Fontana, Christy Cheng, Irina Angulo, Ricardo Valdez, Emil Rodríguez Garabot y Sachi Hoshikawa como equipo curatorial. El pabellón de la República Dominicana se encuentra en el Isolotto del Arsenal. La 14a Exposición Internacional de Arquitectura está abierta al público desde el 7 de junio hasta el 23 de noviembre de 2014.

Título de la Exhibición

Fair Concrete / La Feria Concreta

Curador

Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD)

Comisionado

Sachi Hoshikawa

Diseño de la exhibición

Shohei Shigematsu

Comisionado adjunto

Christy Cheng

Equipo curatorial

Rubén Hernández Fontana

Christy Cheng

Irina Angulo Luna

Ricardo Valdez Contreras

Emil Rodríguez Garabot

Sachi Hoshikawa

Equipo de diseño de exhibición

Jake Forster

Caroline Corbett

Christine Noblejas

Colaboradores

Andreas De Camps / Mary Pily Nuñez, Sonia García / Celia Mateo

Leopoldo Recio / Miguel D. Mena

Ibsen García / Juan J. Peña

Sandra Camilo / Joanna Echavarría

Alfredo Cuello / Ramdel Guerrero

Adolfo Sesto / Wellington Tejada

Alberto Holguín / Iris Sibilia

Sara Tejada / Margaret Rosado

Rafael Abreu / Michele Salmaso

Jason Kim / Clemens Poole

Diseño gráfico

Janet Kim

Marchina Hernández

Exhibiciones

Junot Díaz (ensayo)

Fausto Fontana (fotografía contemporánea)

Gabriel Castillo (fotografía contemporánea)

Corinne van der Borch (film contempóraneo)

Alessandro Focareta (film histórico)

Con el apoyo de

Sr. Presidente de la RD Lic. Danilo Medina

Presidencia de la República Dominicana

Embajada Dominicana en Roma

MILIÚ

Estudio Caribe

Volkswagen Dominicana

ADOACERO

GrupoElías Electric and Lighting

CBS Developments

Constructora Boper

Lunacon Construction Group

ORBITARQ

BM Eventos

Arquitexto

CAEDRO

Digitalgraf-Venezia

Soho Reprographics

Flamingo Publicidad

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, RD, ha celebrado el pasado 26 de abril de 2014, el Seminario titulado “Del bohío a la torre: en búsqueda de la identidad arquitectónica dominicana”, actividad organizada por la Facultad de Arquitectura y dirigida por la Arq. Cinthia de la Cruz, dentro del proyecto de investigación-acción para la asignatura “Seminarios de temas de arquitectura” con el fin de promover entre sus estudiantes el uso de la palabra escrita como herramienta para la crítica a través del análisis de la identidad arquitectónica dominicana.

La Arq. De la Cruz destaca la responsabilidad de las escuelas universitarias en formar los futuros arquitectos con capacidad crítica y literaria, y afirma que “el uso adecuado de la palabra sitúa el Alma Mater bajo la responsabilidad de ser Madre y Maestra…la escritura nos faculta para eternizar momentos convirtiéndolos en historia, en teorías, en reglas y paradigmas”. Entre los 40 ensayos presentados por los estudiantes, el jurado seleccionó 10 para ser expuestos durante el seminario al cual fueron invitados los autores de los dos textos analizados, de manera que pudiese establecerse una comunicación cruzada autor-estudiante, donde por una parte, el autor compartiría su experiencia de vida profesional y por la otra, los estudiantes expondrían sus trabajos, compartiendo preguntas y respuestas.

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. - Jn 1, 1-3

La invención de la escritura, junto con la rueda y el fuego, supone un cambio trascendental en la historia de la humanidad. La escritura separa al hombre prehistórico del hombre-historia. Lo que no es documentado es como si nunca hubiese existido, la escritura nos faculta para eternizar momentos convirtiéndolos en historia, en teorías, en reglas y paradigmas.

La lectura, y de forma esencial la escritura para los arquitectos, necesita alcanzar un nivel de dominio superior debido a que los estándares del mercado son cada vez más competitivos (Espinal, De La Cruz, et al., 2014). Esta asignatura pretende que sus contenidos dejen de verse como conocimientos factuales, y pasen a conformar unos niveles de competencias que fortalezcan no solo el acervo cultural, sino también los conocimientos conceptuales sobre los que se fundamenta el hecho arquitectónico en otras asignaturas. Estas aspiraciones no son propias, son inspiraciones desde investigaciones anteriores (Vigotsky, 1978; Wertsch, 1991).

La idea principal en este proyecto de investigación-acción dentro de la asignatura ‘Seminarios de temas de arquitectura’, es adquirir un conocimiento cultural que permita al estudiante considerar su rol dentro de su cultura, desarrollando la meta cognición ante los procesos, vivencias y experiencias personales logrando una mayor apreciación de la cultura universal de la arquitectura dentro de su contexto.

Las estrategias para leer y escribir no son accesorias, son competencias fundamentales de la academia, de ellas dependen los procesos cognitivos y meta cognitivos que desarrollan el análisis crítico, la argumentación y la conceptualización, tres herramientas fundamentales dentro de cualquier disciplina y principalmente para la arquitectura en el taller de diseño. Para leer hay que abstraer, encontrar, unir, contextualizar, identificar el enunciador y sus circunstancias; y para escribir debe haber una intención. En el caso de la arquitectura, el proyecto es objeto de análisis que desemboca en esa necesidad documental, es por esto que el desarrollo de la arquitectura viene acompañado de tratados, estudios y manifiestos que ponen en valor la trascendencia de la obra en el momento en que se vive.

No podemos resumir la disciplina al quehacer proyectual sin una profunda revisión de sus procesos y estrategias cognoscitivas que suponen el manejo de conceptos, teorías y la articulación de esto con el hecho material, lo cual supone un viaje iniciático de la praxis a la poiesis.

Entiéndase práctica, del griego praxis, que significa acción u obra. La praxis, o práctica, es la actualización de la proximidad, de la experiencia del ser, del construir como fin de mi acción y no como medio. Es acortar distancia, un aproximarse a la proximidad. Es decir, que el hecho arquitectónico desde la contemporaneidad es una aproximación. La proxemia es un dirigirse a las cosas. En arquitectura esa praxis proxémica al hecho arquitectónico necesita de unos procesos pedagógicos que permiten la reflexión sobre la acción, la autorregulación y el desarrollo integral procesual, es ver el proyecto como el vehículo o medio para llegar al fin, que es entrar en contacto con la materialidad y generar en el taller más que correcciones sumativas, diálogos y discusiones procesuales.

Estas discusiones procesuales no serían posibles sin el marco de la crítica, la argumentación y el análisis, facultades de apropiación y uso de la palabra como discurso. Dichos productos poiéticos se denominan pensamiento. Pues parece que la técnica requiere de toda una comprensión, a fin de superar el simplismo o reducciones que suelen asignársele. Desde el bloque de ‘Historia y teoría de la arquitectura’ nos preguntamos cómo el estudiante integra lo aprendido en el taller de diseño? ¿Cómo puede hacerse esto posible? A menudo, en el taller, frente a la poiésis o actividad productiva, solo hay “apariencia de racionalidad”. Responder a los requerimientos de proyecto sin una producción de pensamiento. En cambio, la actividad productiva metódica es el “hábito que se crea regulado por la racionalidad verdadera”. La técnica es un saber experiencial, habitual, de producir objetos desde el descubrimiento de su íntima estructura posible, futura, proyectual.

Como todo arte, la arquitectura se encamina “a la producción de objetos”. Al recapitular las tres funciones humanas se puede precisar que la instancia práctica se mueve en el ámbito del bien común. La instancia poiética tiene por ámbito que tiende hacia lo bello. En cambio la instancia teórica se mueve dentro del ámbito del ser, y se expresa a través de la capacidad abstractiva que no es más que sacar la cosa de su contexto y mantenerla en su abstracción apragmática. Lo cual significa que la poiética, como instancia, depende en la realidad de la práctica, pero en especial, como veremos a lo largo del seminario, de la política.

Del bohío a la torre es el culmen del segundo semestre 2013/2014, de un grupo de 40 estudiantes que han vivido la experiencia de entender la arquitectura desde su praxis, su poiesis y su teoría, a la luz de la historia dominicana. Donde la política, el ideario, las catástrofes naturales, la apropiación, mutación y simbiosis de estilos se ha puesto de manifiesto.

Equipo organizador del Seminario: estudiantes de la asignatura de ‘Seminario de Temas de Arquitectura’, junto a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura y a la profesora Arq. Cinthia de la Cruz.

Maestro de ceremonia de la actividad, Luis Castillo, junto a la estudiante Esther Peralta.

Equipo de diseño gráfico: José Ariel Peralta, Mario Fondeur y Pierre Marte.

Sin crítica, no hay país que crezca ni profesión que evolucione, es por esto que nos hemos ido al fondo de publicaciones dominicanas en una intención de lograr aportes sinceros a la crítica en la arquitectura dominicana. Textos como Historia para la construcción de la arquitectura dominicana de Gustavo Luis Moré, Esteban Prieto Vicioso, Eugenio Pérez Montás y José Enrique Delmonte; y, por otro lado, el libro 4 Visiones de arquitectura contemporánea que recoge las obras de cuatro arquitectos: Antonio Imbert, Daniel Pons, Mariví Bonilla y Rafael Eduardo Selman, en un esfuerzo por poner en relieve su ejercicio profesional. Sobre estas bases se condujo a una lectura reflexiva, para extraer hipótesis, plantear problemáticas en torno a la identidad de la arquitectura dominicana y generar una tabla de variables, que inspiró la recolección de nuevos datos encontrando una bibliografía escasa en arquitectura dominicana que pudo ser respaldada y actualizada con el diseño de encuestas y entrevistas. Finalmente, los grupos de trabajo se plantearon temas para el desarrollo de textos expositivos y argumentativos que fueron sometidos a varios borradores, tutorías y auto-evaluaciones. Desembocando en una rigurosa elección y evaluación final de parte de un selecto grupo de jurados que eligieron entre 40 ensayos sólo diez disertantes para este seminario. A estos jurados, damos las gracias por su apoyo, retroalimentación y profesionalismo, acciones que han respetado y valorado el esfuerzo de estos estudiantes.

Cabe destacar la emoción que embarga a estos estudiantes ya que disertarán junto a parte de los arquitectos protagonistas que dieron origen a sus investigaciones, los ya mencionados anteriormente Gustavo Luis Moré, Antonio Imbert, Daniel Pons, Mariví Bonilla y Rafael Eduardo Selman. En esta propuesta de innovación para la asignatura, la academia sale a las calles, la academia se involucra con la actualidad y convoca en un mismo evento a la reflexión, la crítica y la producción de conocimientos nuevos, tarea a la que desde siempre hemos estado llamados.

Según la licenciada Ada Nelly Rodríguez en su libro Lectura crítica y escritura significativa: acercamiento didáctico desde la lingüística: “La lectura y la escritura deben ser consideradas macro habilidades lingüístico-cognitivas que no involucran únicamente la decodificación de grafías y su adecuada pronunciación o reproducción…”. Desde mi postura, estas actividades exigen al ser humano la necesidad de comprender lo que se lee o, en otras palabras, de tener la capacidad de reconstruir el significado general del texto, integrándolo, y de organizar sus ideas para plasmarlas de manera escrita, gráfica o volumétrica. Paralelamente, este acto de pronunciación y producción es una macro habilidad inherente al arquitecto y su quehacer, entonces el hecho escrito no sólo debe llevar al lector a tener en cuenta las normas convencionales de la lengua, sino también a entender que “el texto escrito tiene, además, intención de comunicar las ideas, los pensamientos y sentimientos

de quien escribe” y para el arquitecto las connotaciones simbólicas, semióticas y fenomenológicas son muy parecidas. La anterior reflexión permite afirmar, partiendo de Van Dijk y Kintsch (1993), de Rodríguez Rojo (1997), de Díaz-Barriga y Hernández (2002), de Burón (2002) y de Ríos (2004), que leer para escribir es una especie de trabajo intelectual con un alto grado de complejidad. Por tanto, su ejercicio a nivel superior ha de ser procesual, retroalimentado, verificando por pares, auto-evaluando con ayuda de listas de cotejo, rúbricas y guías, para lograr el óptimo resultado en la producción escrita de textos expositivos.

Quien lee y escribe entiende códigos, descifra signos y símbolos y traza rutas, como la ruta que nos hemos planteado en esta mañana, una búsqueda de la identidad arquitectónica dominicana. Según Charles Jencks hay un lenguaje de la arquitectura que se lee a través de signos y símbolos, esto es semiótica pura. ¿Por qué la arquitectura constituye un reto particular a la semiótica en nuestro país? Porque al parecer la mayoría de los objetos arquitectónicos no comunican (no se han ideado para comunicar) sino que funcionan. Por lo tanto, una de las principales cuestiones a las que se debe enfrentar la semiótica es llegar a interpretar las funciones en el sentido de que tengan que ver con la comunicación. La consideración fenomenológica de la relación del hombre señala que, comúnmente aquél que experimenta la arquitectura como comunicación, al propio tiempo se percata de su funcionalidad.

Este seminario de temas de arquitectura es una nueva página escrita en la arquitectura dominicana en donde cuestionamos los procesos para la identidad de una República, la arquitectura como vehículo de las esferas de poder, la libertad y los años del progreso y nuestra muy cuestionable arquitectura contemporánea.

Del bohío a la torre, una búsqueda no un fin.

De arriba a abajo: Autoridades académicas, al centro Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la PUCMM, a su derecha la directora del Departamento de Arquitectura, Arq. Rosemary Franquiz y el Vicerrector Académico, Dr. Félix Contreras Mejuto; a su izquierda, Arq. Cinthia de la Cruz, coordinadora de la asignatura y el Lic. Eduardo Reynoso, Decano de Estudiantes. Arq. Cinthia de la Cruz y Arq. Antonio Segundo Imbert, charlista invitado. Vista parcial de los participantes.

De arriba a abajo: Arq. Cinthia de la Cruz y el Arq. Gustavo Luis Moré, charlista invitado; profesores pioneros en la escuela: Arq. José Antonio Rivas, Arq. Carmen Dionnys Martínez, Arq. Gustavo Montenegro, y Arq. Rafael Veras; Arq. Daniel Pons, en taller con las estudiantes Sarah Pérez, Yolenny Bueno y Lina Longo.

De arriba a abajo: disertantes del seminario, estudiantes que resultaron ganadores dentro del concurso interno de escritura argumentativa: Mario Fondeur, Mabel Reyes, Esther Peralta, Steisy Delancer, Emmanuel Gómez, Luis Castillo (maestro de ceremonia), Laura Cabral, Nicole Vásquez, Eliana Peralta y Pierre Marte; vista general del teatro universitario; Desirée Fermín, Isamar Ureña, Williana Núñez y Dalisa Fermín.

De arriba a abajo: colaboradores por parte de Adearq: Maoli Rodríguez, Alexandra Fernández, Josué Amadis y Desirée Fermín; Arq. Ana Karina Mejía y la estudiante Aidil Domínguez; Mabel Reyes y Nathalie Hilario.

Factores de rechazo de la arquitectura taína

Pierre J. Marte Pantaleón

De arriba a abajo: Típica vivienda taína, el caney y el bohío Neoclasicismo en Santo Domingo: casa llamada de los Jesuitas y templo. Ejemplo del uso de materiales en la arquitectura republicana. Cocina con paredes de palos parados en Estebanía, Azua. Fuente: Gustavo L. Moré et al., Historias para la construcción de la arquitectura dominicana. Oscar y Antonio S. Imbert, Villa Los Aurelios, Punta Cana. Fuente: Simples Arquitectura, http://www.simplesarquitectura.com/

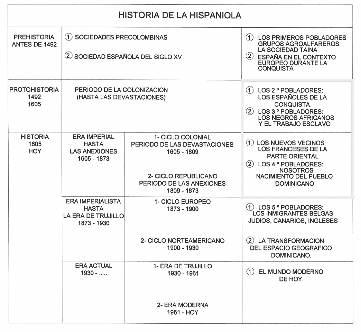

En este ensayo se analiza el proceso de desuso en que cayó la arquitectura taína, desde su rechazo por parte de los Españoles en los primeros años de la colonia, hasta el decreto presidencial promulgado en 1871 que permitió la importación de nuevos materiales de construcción industrializados, entre ellos el zinc y el vidrio, que sustituyeron la madera y la cana de la arquitectura vernácula. El autor observa que la corta vida de los materiales orgánicos taínos fue un factor determinante para su sustitución por materiales industrializados de mayor resistencia y durabilidad.

Estilos arquitectónicos en la era de Trujillo (1930-1961)

Biennely A. Peralta Fabian

El régimen de Trujillo impuso nuevos estilos arquitectónicos, cronológicamente: el Neoclásico, el Racionalismo, el Moderno y finalmente el Estilo Internacional. Este trabajo explora cada una de estas corrientes, sus arquitectos más destacados y sus obras más relevantes. De especial importancia son los arquitectos: Henry Gazón Bona, y la utilización del estilo Neoclásico como expresión oficial del régimen; José Antonio Caro y el racionalismo del edificio del Instituto del Libro en la calle El Conde; y Guillermo González, como el pionero y principal practicante de la arquitectura moderna en el país.

Diferentes tendencias arquitectónicas en la arquitectura dominicana, 1966-1978

Emmanuel Gómez Reyes

Este trabajo analiza algunas de las edificaciones construidas entre 1966 y 1978, durante los doce años del gobierno de Joaquín Balaguer, y la implementación de diversas tendencias arquitectónicas, entre ellas, Clasicismo, Posmodernismo y Tardomoderno. El autor estudia estas diversidades estilísticas analizando diversos proyectos, entre ellos el Teatro Nacional (1973) de Teófilo Carbonell, de composición moderno-clasicista y el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte (1974) de Pedro José Borrell, de carácter Tardomoderno Brutalista, entre muchos otros.

Regionalismo Crítico: la arquitectura del sentir local

Esther Nicole Peralta Grullón

El regionalismo crítico es un concepto teórico desarrollado por Kenneth Frampton, que busca establecer criterios para que la arquitectura refleje el lugar donde se emplaza acogiendo su contexto natural, cultural, económico y político, con el objetivo de que se preserve la identidad local. Este artículo desarrolla los puntos que marcan la pauta bajo la cual se debe definir un regionalismo crítico local. Se abarcan temas como el espacio vacío, como respuesta a las condiciones climáticas; el techo, como elemento que cobija los sucesos culturales; y la modulación, como respuesta al constante crecimiento que caracteriza la construcción local.

Vanguardias internacionales vs vanguardias dominicanas contemporáneas

Eliana Peralta Aquino

En este ensayo la estudiante explora los estilos contemporáneos de mayor incidencia en la arquitectura local, entre ellos el Moderno Internacional, el Posmoderno y el Minimalismo. Sin embargo, la autora argumenta que otras tendencias contemporáneas internacionales como el estructuralismo, metarracionalismo, metabolismo, tecnologismo y ecologismo están practicamente ausentes del panorama contemporáneo dominicano, principalmente porque la tecnología de punta no se ha desarrollado en nuestro país.

De arriba a abajo: balcones alrededor de la fachada de influencia francesa, fuente: desdelavegardubsolis.blogspot.com; Pedro Adolfo de Castro, Centro de Recreo de Santiago, fuente: www.skyscrapercity.com; Guido D’Alessandro, Palacio Nacional, Santo Domingo, 1947; Guillermo Gonzáles, antiguo Hotel Jaragua, Santo Domingo, 1942; Daniel Pons, Redeconsa, Ave. John F. Kennedy, Santo Domingo, 2002, fuente: 3x3 visiones de arquitectura contemporánea; Teófilo Carbonell, Teatro Nacional, Santo Domingo (1973); William Reid Cabrall, Sede de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, S. D. (1980).

Contrastes y controversias: arquitectura taína vs. arquitectura republicana

Laura Ester Cabral Collado

Este trabajo contrasta la arquitectura taína y la arquitectura republicana, resaltando sus diferencias constructivas y materiales y su distinta respuesta al entorno. Mientras que la arquitectura taína tomaba materiales del entorno inmediato para la construcción de sus viviendas, la republicana implementó el uso de nuevos materiales importados, permitiendo ésto el desarrollo de nuevos estilos arquitectónicos como el Neoclásico, Neohispánico, Bungalow y Art Nouveau.

La arquitectura como instrumento político

Steisy Rodríguez Delancer

Durante la era de Trujillo, la arquitectura institucional pública y la política se vieron íntimamente relacionadas. La autora analiza varios proyectos llevados a cabo durante el gobierno dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo, y la manera en que sirvieron para proyectar la ideología del régimen. Entre los proyectos analizados están: el Monumento a la Independencia Financiera en Santo Domingo, de Joaquín Ortiz García y Tomás Auñón Martínez; el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, diseño de Henry Gazón, y el Hotel Jaragua diseñado por Guillermo González.

Regreso histórico en búsqueda de una identidad

Nicole Marina Vásquez Veras

Luego de analizar críticamente el auge del posmodernismo y del historicismo en la arquitectura dominicana contemporánea, la autora argumenta que para lograr una arquitectura local que nos identifique es necesario conocer el pasado, pero no imitar sus modelos históricos. La memoria histórica del lugar así como las características climáticas y contextuales del entorno, son herramientas claves para lograr una arquitectura local adecuada a nuestro contexto caribeño e histórico.

Letargo arquitectónico

Mabel Scarlen Reyes Borbón

La globalización está presente en la realidad y en el pensamiento de todos en la actualidad. La autora explora como ésta se inserta de manera pausada en República Dominicana, modificando la visión de nuestra arquitectura local. Sin embargo, aún con la dependencia formal de los tipos y modelos racionales productos de la internacionalización y la adopción del lenguaje de las ‘cajas blancas’, se analizan varios proyectos que responden al entorno que les rodea, adaptándose a condiciones disímiles de aquellas que le dieron origen.

Eclecticismo contemporáneo en la República Dominicana

Mario Fondeur

Desde el punto de vista del estudio arquitectónico, el término eclecticismo hace referencia a una tendencia que mezcla diferentes estilos y épocas de la historia de la arquitectura. Partiendo de su etimología y definición se hace posible relacionar este concepto a la arquitectura contemporánea que se caracteriza por su desinterés por alcanzar una solución extrema, ya que como plantea Rafael Moneo “no tiene entre sus metas la invención de un lenguaje universal”. Producto de esto, la contemporaneidad se muestra como una explosión de respuestas de gran diversidad, que en el contexto latinoamericano, y específicamente en el dominicano, se ve acentuada por sus antecedentes históricos y su condición socioeconómica.

Federico Vegas

Permítanme compartir otro recuerdo que ha cobrado nueva vida por razones que todos sabemos. Proviene de una época muy feliz, cuando la arquitectura y la literatura me acompañaban con la misma apasionada ternura.

He comenzado a pensar que en la arquitectura lo más importante es el cliente. Eso de “haz bien y no mires a quien” tiene algo de ceguera neutral que poco nos incita. Yo, muy a mi pesar, sólo he diseñado casas, y he tenido de clientes a algún botarate compulsivo y varios pichirres endémicos de hábitos contagiosos; de todos uno aprende algo, o, si no enseñan, por lo menos divierten, como una doña que exigía: “Yo quiero toda mi casa con madera de algorrobo”, en vez de algarrobo. No quiero pensar que era una injusta referencia a la deshonestidad de su marido, quien la complacía sumisamente.

En el otro extremo están esos santos estoicos y sonrientes que te guían y te llenan de fe y emoción con ideas que han madurado por toda una vida. A buenos y malos trataba de complacerlos. Quien te encarga el proyecto de una casa no sólo pone en tus manos buena parte de sus recursos, te está entregando, además, su tiempo, sus sueños, la salud mental de sus hijos y la estabilidad de su matrimonio.

Debo advertir que el cliente sólo sirve como punto de partida. Ocurre que las buenas casas son semejantes a las pirámides, quien menos las disfruta es el dueño. Se ha determinado que la puerta hacia la cámara donde el faraón debía dormir eternamente con sus tesoros, estaba cerrada no para impedir las entradas, sino las salidas. Lo que quiere decir que más temían los egipcios al faraón muerto que éste a los ladrones.

Pero tarde o temprano todo propietario se marcha. No sé cuanto tiempo pasó el señor Kaufmann en la famosa “Falling Water”, de Frank Lloyd Wright; o el señor Tugendhat en la casa diseñada por Mies van der Rohe. ¿Qué habrá sido del dueño de la Villa Savoya, de Le Corbusier? Cuando veo su célebre baño, me pregunto cuántas veces se enjabonó entre aquellos mosaicos el propietario que pagó por su colocación. Hoy esas casas pertenecen más a nosotros que a sus primeros usuarios.

En este tema meditaba mientras paseaba por las murallas de Cartagena, después de empinarme para fisgonear la casa de García Márquez. Trataba de adivinar, por los resultados, qué tipo de cliente sería ese héroe que tanto he venerado. “Quizás”, pensé entonces, “en ese lote se dio una suma excesiva de promesas”. El juntar a García Márquez, mi escritor predilecto; a Rogelio Salmona, el mejor arquitecto de Latinoamérica; y a Cartagena de Indias, la ciudad más bella del Caribe, es una combinación que aturde y hasta empalaga. El caso es que aquel encuentro entre realismo mágico y arquitectura contemporánea auguraba una suerte de traspiés cultural, de incomunicación, de abismal promesa.

También me preguntaba esa misma mañana: “¿A quién se le ocurre buscar un lote vacío para hacer una casa nueva en una ciudad de bellísimas y ancestrales casas abandonadas?”, y, en consecuencia, “¿Por qué utilizar un lote vacío para hacer una casa habiendo tan poco espacio para otros usos más comunitarios, como una biblioteca o un museo?”. Dos posibilidades que deben estar acechando el destino de esa trascendental vivienda.

Ahora sé que en ese terreno, al borde del casco antiguo, justo frente a la muralla y el mar, comenzó a urdirse una trampa insalvable: la casa del escritor está más deseosa de geografía que de historia, tiene más que ver con las casas que Salmona ha diseñado en la Sabana de Bogotá que con la cultivada trama de Cartagena.

La casa podría existir sin sus muros perimetrales, con los cuales mantiene una ambigua relación que genera una curiosa paradoja, pues el escritor se queja de que los despiadados turistas, como yo, lo espían desde las murallas, y, al mismo tiempo, que desde su casa no puede observar el mar con paz y tranquilidad. Ocurre que al tradicional mirador cartagenero, único y sobresaliente, Salmona lo sustituyó con unas terrazas sucesivas, y el cliente no sabe cuándo mirar y cuándo es observado. La terraza superior fue cubierta con una pérgola, pero el drama del fisgoneo obligó a rodearla de unos vidrios opacos que hoy semejan una especie de expatriado curtain wall

Podría decirse que el arquitecto se impuso a la ciudad, en vez de ser cobijado por ella, mimado por su historia. El resultado es complicado y, según el secreto que todos en Cartagena me susurraron a coro: “¡Al Gabo no le gusta su casa!”.

Pero, antes, permítanme resumirles quién es Rogelio Salmona. Huyendo de las frivolidades del éxito, este arquitecto se refugió en una melancolía de asceta. La tarde que lo conocí en Bogotá cargaba en su rostro la trágica seriedad y la escéptica tristeza de quienes están cansados de reírse. Su obra respira una atmósfera semejante. La encuentro llena de la sabiduría que tienen los finales de los últimos viajes, de elecciones intensas y cruciales, telúricas, quizás es por esto que su obra nos llega con tanta precisión y profundidad desde tan lejos, de tiempos remotos y futuros apacibles.

Sé de muchos arquitectos que resuelven bien las funciones; de varios que dominan esa función suprema que es la forma; de unos pocos que comprenden el misterio de los materiales y de las atmósferas; solo a Salmona le he escuchado hablar de la substancia.

Fotos del emplazamiento, proceso constructivo y detalles de la casa diseñada por el maestro colombiano Rogelio Salmona para el escritor Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. Imágenes cortesía de Arq. Esteban Prieto Vicioso.

Si Louis Kahn le preguntó al ladrillo “¿qué quieres ser?”, Salmona se lo preguntó al barro. Al escucharlo describir su búsqueda de las vetas donde lograba conseguir la adecuada proporción de arcilla y silicatos para sus ladrillos, recordé ese ineludible párrafo del Génesis la creación:

“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.

Mirando desde lejos a la misma Cartagena de Indias se encuentra otra obra crucial de Rogelio Salmona, la llamada “Casa de huéspedes ilustres”. Aquí los usuarios son hombres de cualquier parte del mundo, invitados por la Presidencia de la República que pueden venir de la India, de Bélgica o Bolivia. La casa ocupa un brazo de tierra que se asoma en la bahía de Cartagena, en cuyo extremo persisten las ruinas de un pequeño fuerte. Aquí sí estaría Salmona, literalmente, como en su casa: mucha geografía y un discreto toque de historia en la punta. En esta península, el arquitecto podría ser su propio cliente, sin esposa y sin hijos, inspirado por sus recuerdos de niño, cuando se sentaba en aquel paisaje a dibujar la Cartagena histórica y soñar con una ciudad a su imagen y semejanza.

De la Casa de Huéspedes sólo diré que es insondable. Visitar su sistema de patios, muros de piedra coralina, bóvedas de ladrillos, rampas y terraplenes, helechos, naranjos y trinitarias, es una experiencia mística. Hoy quisiera explorar algo que nos dijo Salmona: “Uno sólo resuelve las funciones, incluyendo los requerimientos del contenido poético, el cual lo pone el cliente”. Oscar Wilde escribió algo semejante: El crítico se ocupa no sólo de la obra de arte individual, sino de la belleza misma, y colma de maravilla una forma que el artista puede haber dejado vacía o incomprendida, o comprendida parcialmente.

Si sumamos ambas frases tenemos que el cliente es un crítico que debe atenerse a las consecuencias, es decir: vivir en ellas, asumirlas, habitar sus juicios, cubrirse con sus opiniones. Al menos por un tiempo, porque, insisto, todo cliente, tarde o temprano, no es más que un huésped. En el caso de García Márquez, un huésped ilustre y desconcertado.

Salmona nos contó que cuando García Márquez estaba buscando un terreno donde hacerse la casa en Cartagena, debió usar un testaferro para que no le inflaran el precio. El arquitecto se ocupó de la operación y consiguió, por una cantidad razonable, un terreno ideal donde antes había una vieja tipografía. Después de la firma, el antiguo propietario le dijo a Salmona: —Yo siempre supe que el terreno era para la casa del Gabo. Si se lo dejé bien barato es porque le debo mucho. Por años me he dedicado a sacar ediciones piratas de sus libros.

También nos contó Rogelio que el escritor se pasaba un largo rato mirando los planos de su futura casa, con una expresión de fascinación semejante a la que yo debo haber tenido cuando a los 18 años leí Cien años de soledad, sin ninguna advertencia ni precalentamiento. En esas reuniones donde el arquitecto debe explicar su propuesta, Salmona utilizaba un método narrativo más que descriptivo, como si él fuera el escritor de una historia llamada “Una casa en Cartagena”, y le explicaba a su cliente cómo sería su vida, sus recorridos, sus reposos, sus conversaciones más íntimas. Henry Thoreau nos ofrece una visión similar de su pequeña cabaña en Walden Pond: “Yo tenía tres sillas en mi casa, una para la soledad, dos para la amistad, tres para actividades sociales”.

Cuando Salmona finalizaba su arquitectónico cuento, García Márquez se quedaba un buen rato contemplando la amplitud de aquellas láminas espléndidas, y, después de mover la cabeza con lentas afirmaciones y pasear sus dedos apostólicamente por las líneas, terminaba confesándole a Salmona con un franco suspiro: —No entiendo nada.

Lorena Tezanos Toral

Un análisis de la obra literaria de Gabriel García Márquez, ganador del premio Nóbel de Literatura y uno de los autores más importantes del siglo XX, nos permite re-descubrir la realidad espacial latinoamericana, tanto más real porque es imaginada, y porque da cabida a los sueños, las leyendas y supersticiones, los estados de ánimo de los personajes, los olores, ritmos y sonidos.

Los espacios literarios de la obra de Gabriel García Márquez recrean la Colombia caribeña por medio de un lenguaje codificado lleno de símbolos e imágenes que permiten al lector reconocer un mundo conocido y familiar. Sus lugares literarios, aunque ficticios, están amparados por una realidad vivida por todos los pueblos caribeños; y sus descripciones tienden a proyectar una imagen que concuerda con el mundo percibido por una gran audiencia.1 Su agudo sentido del lugar transmite el universo Caribeño en toda su intensidad, desde las experiencias de las ciudades coloniales hasta los entornos de los poblados rurales. Bajo su pluma, sentimos el calor sofocante, la humedad extrema, la atmósfera polvorienta, la brisa bajo los almendros, los interiores oscuros y poblados de objetos, la fuerza de la tierra y del paisaje.

La finalidad de este artículo es desvelar el Caribe imaginado por Gabriel García Márquez en cuatro de sus más interesantes vertientes: el mítico pueblo rural de Macondo retratado en La hojarasca (1955), El Coronel no tiene quien le escriba (1961) y Cien años de soledad (1967); el realismo mágico y grotesco de El otoño del patriarca (1975); los entornos ribereños del río Magdalena en El general en su laberinto (1989); y las imágenes coloniales de la ciudad de Cartagena en El amor en los tiempos del cólera (1985).

La historia urbana de un pueblo singular: el Macondo de Cien años de soledad Cien años de soledad no sólo narra la historia del clan familiar de los Buendía, generación tras generación, sino también la historia del pueblo de Macondo, su fundación, su transformación y su destrucción. La historia de Macondo recrea en muchos sentidos la del pueblo natal de Gabriel García Márquez, Aracataca, cerca de Santa Marta, fundado al final del siglo XIX por refugiados de una guerra civil colombiana. Entre 1915 y 1918, Aracataca, al igual que Macondo, disfruta de una gran prosperidad económica, debido al establecimiento de la bananera United Fruit Company.2

Sin embargo, Macondo es ante todo un lugar mítico, un lugar imaginado, que lo que busca es capturar una atmósfera regional general, incorporando todos los atributos reales y figurativos de los numerosos pueblos anónimos de las costas Caribeñas, de manera tal que un lector con suficiente conocimiento de la región, reconozca las ‘claves’ que Gabriel García Márquez codifica en sus narraciones.3

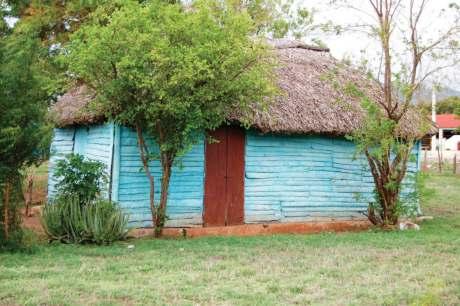

Casas en Mao, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones

Cien años de soledad inicia con la fundación del pueblo de Macondo, “aquella aldea perdida en el sopor de la ciénaga”, por parte de José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula.4 En sus inicios, Macondo era una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos . . José Arcadio Buendía . . . había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. . . Fue también José Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos.5

Después de su fundación, Macondo disfruta de una prosperidad económica que transforma sus casas y calles: Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabrava de los fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la antigua aldea de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias más arduas y el río de aguas diáfanas.6

Y entonces llegan los americanos, al mando de ‘Mister Herbert’, a “sembrar banano en la región encantada que José Arcadio Buendía y sus hombres habían atravesado buscando la ruta de los grandes inventos”. Los ‘gringos’ transforman nuevamente el lugar, creando un pueblo aparte con una arquitectura radicalmente diferente. Fueron tantos los cambios incorporados y en tan poco tiempo, “que ocho meses después de la visita de mister Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo”.7 . . . el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de cinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no sólo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los vagones. Los gringos . . . hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules con pavorreales y codornices. El sector estaba cercado por una malla metálica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas.8

Pero con los gringos llegan también los negros antillanos, que también establecen su propio asentamiento con personalidad propia:

Arquitectura vernácula de Colombia. Fuente: “Arquitectura cartagenera: cinco siglos de historia”, El Universal,18 de Diciembre de 2011. http://www. eluniversal.com.co/.

Antigua imagen de una casa en el batey del Ingenio Barahona hacia el 1928. Arquitectura característica de los bateyes norteamericanos en el Caribe. Foto: Gustavo L. Moré, ed., Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 195.

El único rincón de serenidad fue establecido por los pacíficos negros antillanos que construyeron una calle marginal, con casas de madera sobre pilotes, en cuyos pórticos se sentaban al atardecer cantando himnos melancólicos en su farragoso papiamento.9

Pero el acontecimiento más memorable en Cien años de soledad, es la lluvia que azota Macondo y que dura cuatro años, once meses y dos días.10 Al finalizar la lluvia, el pueblo en ruinas constituye una de esas imágenes que perduran en la memoria de cada lector, y que nos recuerdan los efectos de los huracanes, tan comunes en el universo antillano.

Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano, habían sido abandonadas. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada sólo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurrían las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por una anticipación del viento profético que años después habría de borrar a Macondo de la faz de la tierra.11

Una imagen todavía más vívida de la destrucción de Macondo aparece en La hojarasca: Todo Macondo está así desde cuando lo exprimió la compañía bananera. La hiedra invade las casas, el monte crece en los callejones, se resquebrajan los muros y uno se encuentra a pleno día con un lagarto en el dormitorio.12

Pero según la profecía, fue un viento profético el que finalmente borró a Macondo de la faz de la tierra, y con él finaliza el libro Cien años de soledad: Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico . . . antes de llegar al verso final (Aureliano) ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.13

Aparte del Macondo en ruinas, otra imagen literaria de carácter imperecedero, es la de la casa del clan de los Buendía. Ésta, . . . fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio

Casa sobre pilotes, en Samaná, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones.

con un castaño gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Gracias a ella (Úrsula, la esposa de José Arcadio), los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca.14

Pero poco a poco la familia va creciendo y Úrsula emprende la ampliación de la casa, para dar cabida a todos sus hijos y nietos. Seguida por docenas de albañiles y carpinteros, Úrsula “ordenaba la posición de la luz y la conducta del calor, y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites”. Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos años de dura labor . . . y emprendió la ampliación de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de doce puestos donde se sentara la familia con todos sus invitados; nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rasas, con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir dos hornos . . . Dispuso construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su gusto los pájaros sin rumbo.15

Macondo y los interiores rurales del subdesarrollo Si algo retrata Gabriel García Márquez magistralmente, a veces con ironía, a veces con compasión, pero la mayoría de las veces con la naturalidad de una cotidianidad vivida intensamente, es la de los humildes interiores, donde sus personajes sufren grandes necesidades o viven intensas pasiones.

Una de las constantes en cada una de sus novelas es la hamaca, elemento del indígena americano que ha perdurado hasta nuestros días en las comunidades rurales latinoamericanas, así como la costumbre de dormir toda la familia en una sola habitación. La descripción de la vivienda de Pilar Ternera (amante de José Arcadio Buendía, hijo) en Cien años de soledad, recrea esta imagen:

Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. . . En la estrecha habitación dormían la madre, otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba.16

Interior de una vivienda con hamaca, en Cabral, Barahona, República Dominicana. Foto: Victor Durán, Arquitectura popular dominicana, 208.

Interior de una casa de tablas de palma en Higüey, República Dominicana. Foto: Esteban Prieto Vicioso, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 75.

Detalle de altar religioso en el interior de un bohío dominicano, Azua. Foto: Esteban Prieto Vicioso, en Historias para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, 74.

Sin embargo, es en el libro El Coronel no tiene quien le escriba (1961), donde se retrata más parcamente la pobreza rural al contar la historia de un viejo coronel que espera la pensión que nunca llega y malvive con su esposa asmática en una casa en el mítico pueblo de Macondo. La casa de techos de palma con mecedoras en la sala y un ‘patio maravilloso’ con un excusado de techos de zinc, encarna el retrato vivo de nuestras viviendas rurales.

Vivían en el extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con paredes de cal desconchadas.17

Después de llevar la taza a la cocina dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio, demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era amplia, con cuatro mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. En la pared opuesta a la del reloj, el cuadro de una mujer entre tules rodeada de amorines en una barca cargada de rosas.18

. . . abrió la puerta y la visión del patio confirmó su intuición. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el cuartito del excusado flotando en la claridad, a un milímetro sobre el nivel del suelo.19

Salió al patio y se dirigió al excusado a través del minucioso cuchicheo y los sombríos olores del invierno. El interior del cuartito de madera con techo de zinc estaba enrarecido por el vapor amoniacal del bacinete. Cuando el coronel levantó la tapa surgió del pozo un vaho de moscas triangulares.20

Durante media hora sintió la lluvia contra las palmas del techo. El pueblo se hundió en el diluvio. Después del toque de queda empezó la gota en algún lugar de la casa . . . Él encendió la lámpara para localizar la gotera en la sala. Puso debajo el tarro del gallo y regresó al dormitorio perseguido por el ruido metálico del agua en la lata vacía.21

La imagen más conmovedora es la que describe ‘la oficina’ del abogado, construida con “tablas de madera sin cepillar”, y donde, Una pata seguida por varios patitos amarillos entró al despacho. El abogado se incorporó para hacerla salir. ‘Como usted diga, coronel’, dijo, espantando los animales. ‘Será como usted diga. Si yo pudiera hacer milagros no estaría viviendo en este corral.’ Puso una verja de madera en la puerta del patio y regresó a la silla.22

Sin embargo, cuando elementos mágicos y fantásticos hacen su aparición en estos interiores, por lo demás realistas, pobres y crudos, el carácter cambia y el lector percibe con toda su fuerza la mítica realidad de estos entornos. Elementos sobrenaturales, religiosos o supersticiosos pueblan estos espacios como algo natural, mundano,

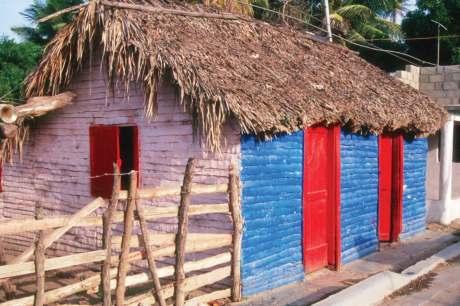

Casa vernácula en Catamatías, República Dominicana. Foto: Ricardo Briones

cotidiano y común, creando un mundo binario donde lo sobrenatural se mezcla con lo natural de una manera sumamente ‘familiar’. En una mentalidad caribeña, lo mágico es parte de lo normal, por lo que no sorprende ni sobresalta, sólo anima los espacios de la cotidianidad.

Gabriel García Márquez admite: “me di cuenta que la realidad es también los mitos de la gente, es las creencias, es sus leyendas; son su vida cotidiana e intervienen en sus triunfos y en sus fracasos. . . y todo eso hay que incorporarlo”.23 Es por esto que su finalidad última, es articular las percepciones colectivas y los mitos intrínsecos de nuestras sociedades, que vemos retratar en sus espacios.24

. . . se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de Macondo. . . ‘Ya nos han mandado todo el cementerio familiar —comentó Aureliano Segundo en cierta ocasión—. Sólo faltan los sauces y las losas sepulcrales’.27