MANUEL D'ORIENTATION

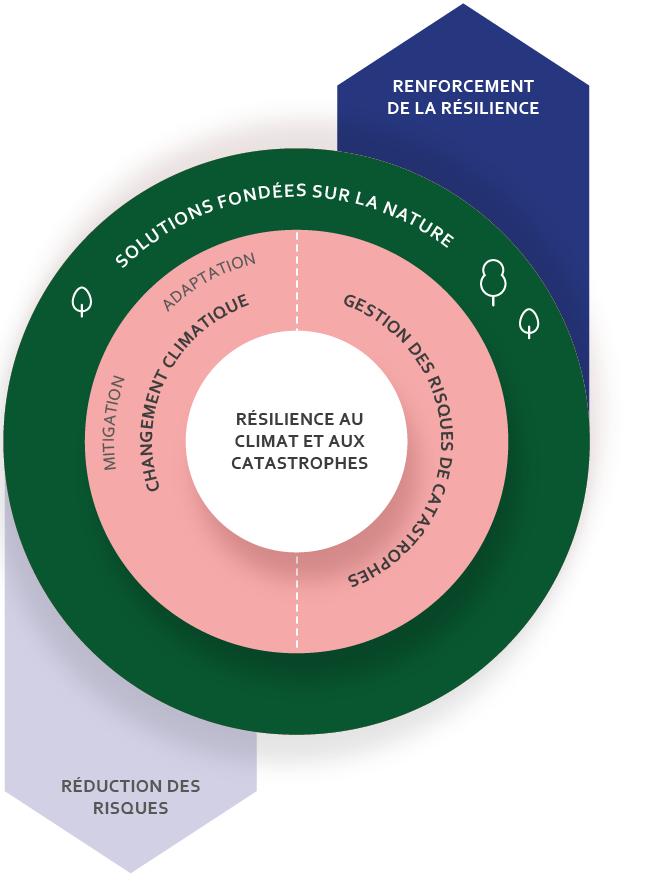

Valoriser et promouvoir les solutions fondées sur la nature dans les projets de développement visant la résilience au climat et aux catastrophes

SEPTEMBRE 2025

Préambule

Pourquoi ce guide pratique ?

Malgré une reconnaissance accrue de la contribution positive des Solutions fondées sur la Nature (SfN) au développement durable et à la résilience au changement climatique et aux risques de catastrophe, les investissements dans ces solutions sont restés relativement faibles. Cela s’explique notamment par :

• Des difficultés de valorisation des coûts et des bénéfices des SfN, qui incluent des coûts et des bénéfices non monétaires et intangibles. Cela complique la comparaison des SfN avec d’autres solutions, notamment celles dites grises (basées sur l'infrastructure) et hybrides1 .

• La nécessité de disposer de plus de preuves et de méthodes expérimentées pour faciliter l'intégration des SfN dans les projets de développement.

• Le manque de guide pratique pour aider à la prise de décision, la planification et la mise en œuvre des SfN tout au long du cycle de vie du projet.

Ce guide permet d’évaluer et de valoriser les bénéfices et les coûts des SfN dans les projets de développement visant à renforcer la résilience des communautés au changement climatique et aux catastrophes. Le guide aide à la prise de décision dans la priorisation et la mise en œuvre de solutions contribuant à la résilience au changement climatique et aux catastrophes (RCC) d'un point de vue social, économique, environnemental et de gouvernance.

Pour qui ?

Pour les planificateurs, les concepteurs et les responsables de la mise en œuvre de projets de développement visant à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique et aux catastrophes, en mettant l'accent sur le travail des ONG internationales et locales.

1 Dans ce manuel, le terme "solution" est défini au sens large comme une option ou une mesure répondant aux problèmes identifiés. Lorsque la solution est mise en œuvre, on parle d'"intervention".

Eau-Alimentation-Climat

Objectifs et champ d'application

Définitions clés

Solutions fondées sur la nature (SfN)

"Actions visant à protéger, conserver, restaurer, utiliser et gérer durablement les écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, naturels ou modifiés, qui permettent de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain, les services écosystémiques, la résilience et les bénéfices de la biodiversité " (Résolution 5 de l'UNEA, 2022).

Voir également le World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT).

Résilience au climat et aux catastrophes (RCC)

La résilience au climat et aux catastrophes est la capacité d'un système et de ses composantes à anticiper, absorber, s'adapter ou se remettre des effets du changement climatique ou d'un événement dangereux, en temps opportun et de manière efficace (d'après le GIEC, 2012).

"Le renforcement de la résilience climatique implique que tous les acteurs aient la capacité de prévenir, d'anticiper et d'absorber les extrêmes climatiques et les événements à évolution lente (chocs et stress), ainsi que de s'adapter et de transformer les voies de développement à plus long terme" (NUCC, 2021).

La valorisation des SfN peut servir plusieurs objectifs et aider à la prise de décision à différents niveaux :

• Sélection des solutions les plus appropriées dans la planification des projets. Pour favoriser l'intégration des SfN dans les projets de développement visant à la RCC, les bénéfices et les coûts des SfN doivent être évalués et comparés à d'autres solutions non fondées sur la nature, afin d’identifier les priorités et mettre en œuvre les solutions les plus adaptées au contexte local

• Plaidoyer et justification auprès des parties prenantes, de la valeur des SfN par rapport à d’autres solutions. Le processus participatif peut aider les parties prenantes à comprendre les nombreux bénéfices et avantages comparatifs des SfN, ou la nécessité d'une combinaison de SfN avec d'autres solutions.

• Suivi et valorisation des SfN La valorisation des solutions contribue également au processus de suivi et d’évaluation des performances de chaque solution mise en œuvre.

Le guide se concentre sur le premier point, à savoir la hiérarchisation et la sélection des solutions les plus appropriées. Il existe une série d'outils contribuant à la valorisation des solutions pour la RCC (basées sur la nature ou non), dont certains sont recommandés par la Plateforme Réduction des Risques de Catastrophes des ONG suisses. Ce guide propose un processus intégratif et participatif qui facilite la mise en œuvre pratique des SfN dans les cycles de vie des projets. Le coût du travail de valorisation (en termes de temps, de ressources humaines et de budget) sera également considéré, tout en mettant l’accent sur la valorisation rapide. Pour la valorisation en profondeur, une sélection d’outils méthodologiques sera préconisée.

Cette première version du guide s'appuie sur un travail de bibliographie, d'expérience de terrain et de quelques études de cas. La prochaine étape consistera à tester l'ensemble du processus afin d'apprendre, d'adapter et d'améliorer la valorisation des solutions et sa pratique.

À quel stade du cycle de vie du projet ?

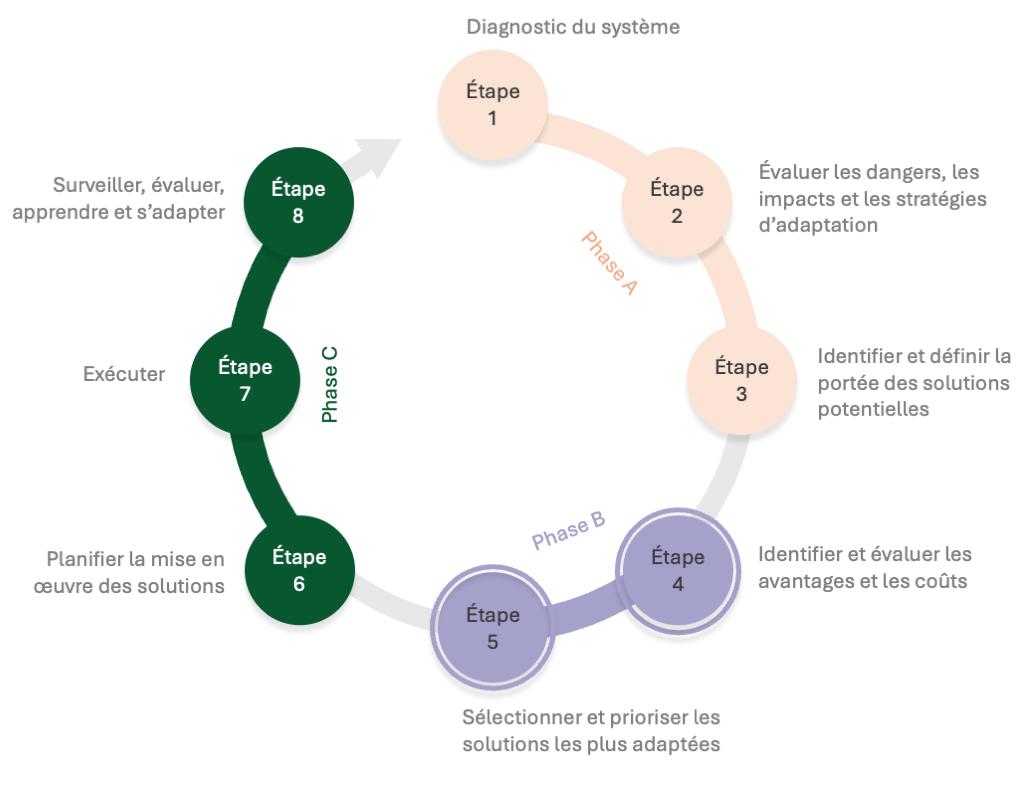

Un processus de huit étapes est organisé en trois modules pour couvrir toutes les étapes du cycle du projet (figure 2).

- Si le projet en est au stade de la conception, vous commencerez par la phase A (en orange)

- Si le projet en est au stade de la mise en œuvre, vous pouvez commencer par la phase B (en violet), c'est-à-dire à l'étape 4 si toutes les étapes de la phase A ont déjà été mises en œuvre. Sinon, vous commencerez à l'étape 1.

Étant donné que la valorisation SfN peut également contribuer au suivi et à la valorisation, les étapes 4 et 5 peuvent être appliquées en combinaison avec l'étape 8.

- Quel que soit le point de départ, le processus culmine avec l'étape C (en vert), c'est-à-dire l'étape 8.

Étant donné l'importance accordée à la valorisation du SfN, le guide se concentre sur la phase B, c'està-dire les étapes 4 et 5 du cycle de vie du projet.

Phase A. DIAGNOSTIC et IDENTIFICATION des SOLUTIONS POTENTIELLES pour la RCC

La phase A commence par la définition et le diagnostic du système étudié. Dans l'étape 1, vous définissez les limites et les caractéristiques du système : sociales, économiques, environnementales et liées à la gouvernance (institutions, règles et politiques), ainsi que les principaux acteurs et parties prenantes. Dans l'étape 2, vous évaluez la vulnérabilité du système défini aux risques climatiques et de catastrophes. Dans l'étape 3, vous identifiez des solutions (basées sur la nature ou non) qui peuvent contribuer à renforcer la résilience des communautés face au climat et aux catastrophes.2

Phase B. VALORISATION DES SOLUTIONS pour la RCC

La phase B aide à valoriser les bénéfices et les coûts des solutions identifiées et la sélection des solutions les plus appropriées, en accordant une attention particulière à la SfN. L'étape 4 guide la valorisation de chaque solution potentielle. L'étape 5 aide à réaliser une analyse de compromis pour hiérarchiser et sélectionner les solutions les plus appropriées pour la résilience au climat et aux catastrophes dans le contexte donné.

Phase C. PLANIFIER, METTRE EN ŒUVRE et ’MELA’

La phase C soutient la planification et la mise en œuvre des solutions sélectionnées. L'étape 6 planifie la mise en œuvre des solutions prioritaires et l'étape 7 contribue à leur mise en œuvre. L'étape 8 élabore un système ‘MELA’ (Monitor, Evaluate, Learn and Adapt) pour améliorer la mise en œuvre des solutions ainsi que le processus d'identification et de valorisation. En effet, le cycle complet de A à C ne sera probablement pas linéaire et il sera nécessaire de l’ajuster grâce à un apprentissage et une gestion adaptatifs.

Voici maintenant des recommandations détaillées pour la mise en œuvre de la phase B.

PHASE B. VALORISATION DES SOLUTIONS pour la RCC

La valorisation des solutions consiste à comprendre, décrire, mesurer et analyser la manière dont sont générés, reçus et perçus les bénéfices et les coûts des solutions pour la résilience au climat et aux catastrophes. Tout en promouvant les solutions fondées sur la nature, cette valorisation va au-delà des analyses traditionnelles qui se concentrent principalement sur les aspects monétaires ou biophysiques. Elle vise la prise en compte holistique des perceptions, attitudes et préférences des individus dans le domaine social, économique, environnemental, de gouvernance et de résilience au climat et aux catastrophes Cette valorisation porte donc sur des valeurs multiples qui peuvent entrer en conflit et être difficiles à traduire en données chiffrées ou en une mesure agrégée.

2 Les outils optionnels de valorisation des risques climatiques et de catastrophes comprennent par exemple CEDRIG (développé par la DDC), PARCC (Participatory Assessment of Climate and Disaster Risks), ou eVCA (enhanced Vulnerability and Capacity Assessment).

ÉTAPE 4 : Identifier et évaluer les bénéfices et les coûts

Les bénéfices et les coûts des solutions identifiées en phase A se manifestent dans différentes dimensions. Il est important que toutes les parties prenantes concernées comprennent la diversité de la manière dont les bénéfices et les coûts peuvent se manifester. Cette compréhension commune peut être obtenue grâce à un atelier multipartite. En cas de ressources (humaines et financières) limitées, une ‘valorisation rapide’ peut être réalisée. Les valorisations rapides produiront des résultats probablement moins précis et plus incertains. Si les ressources le permettent (et si l'incertitude des résultats de la valorisation rapide est trop élevée), une ‘valorisation approfondie’ peut alors être réalisée. Les résultats des valorisations rapides et approfondies aideront à présélectionner les solutions les plus appropriées, basées sur la nature ou non.

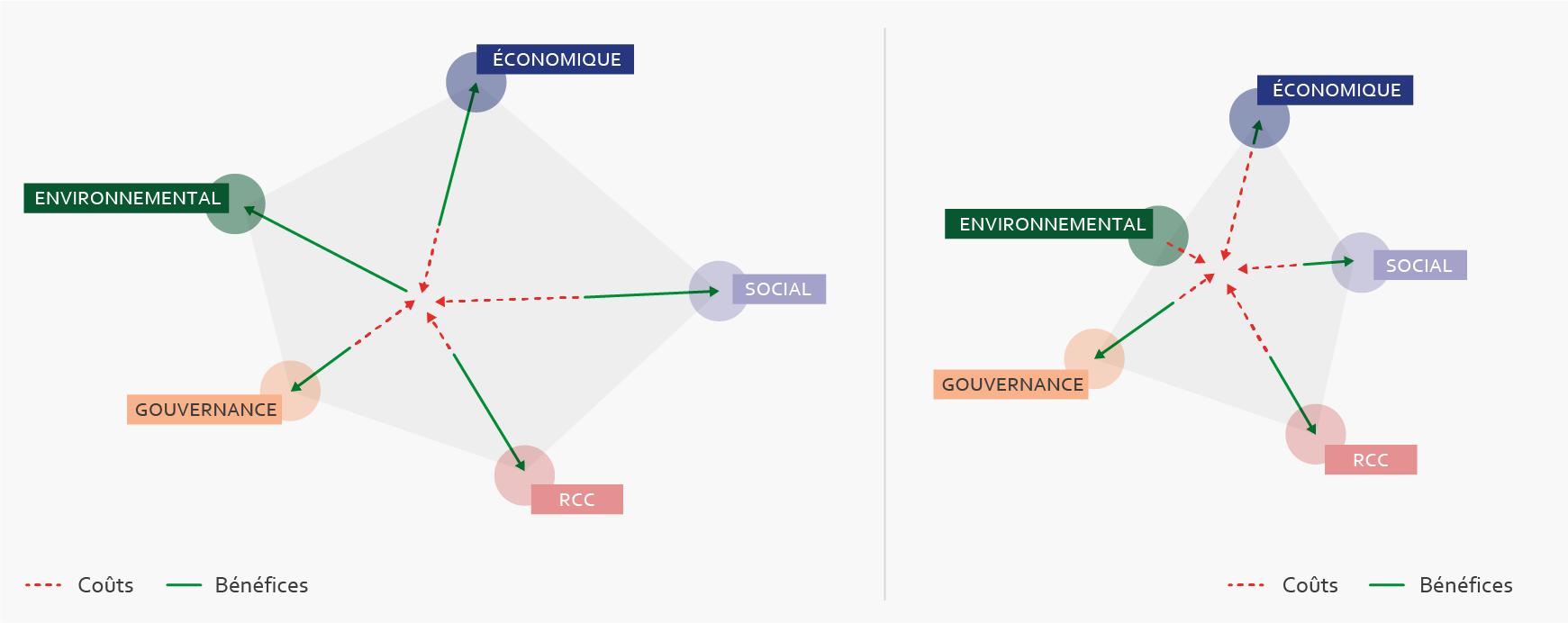

4.1 Identifier les bénéfices et les coûts

Chaque solution engendre des coûts et génère des bénéfices qui peuvent être directs et indirects, ainsi que tangibles et intangibles. Le tableau ci-dessous caractérise les différents types de bénéfices et de coûts selon cinq dimensions : économique, sociale, environnementale, de gouvernance et de résilience au climat et aux catastrophes.

Ces dimensions ont été sélectionnées pour permettre une compréhension et une valorisation complètes de l'éventail des bénéfices et des coûts des solutions, et pour soutenir une comparaison plus éclairée entre les solutions fondées sur la nature et les autres solutions

Dimension Bénéfices

Économique

Augmentation monétaire et non monétaire des ressources économiques et financières d'un individu ou d'un ménage, telles que le revenu, l'épargne et la création d'une petite ou moyenne entreprise.

Notant la nécessité de prendre en compte l’échelle temporelle, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle ces bénéfices seront perçus et la durée pendant laquelle ils pourront être garantis.

Coûts

Coûts directs : installation du projet (phase d'investissement), exploitation et maintenance pendant la durée de vie productive.

Coûts indirects : coûts affectant indirectement le projet (coûts environnementaux ou temps libre de la population).

Coûts tangibles : coûts prévus du projet (salaires, location, intrants opérationnels).

Coûts intangibles : difficiles à évaluer en termes monétaires (par exemple, les coûts liés aux relations avec d'autres communautés qui favoriseront l'accès aux marchés).

Coûts d'opportunité : coûts auxquels la société doit renoncer pour produire un bien ou un service.

Social

Environnement

Amélioration du bien-être social, comme la cohésion et l'autonomisation des communautés, l'égalité d'accès aux ressources naturelles indépendamment du sexe et du statut social, la possibilité de renforcer les liens sociaux qui réduisent les tensions entre les personnes ou les groupes, la valorisation des pratiques, des connaissances et de la culture traditionnelles.

Les coûts sociaux englobent un large éventail de facteurs, notamment l'impact sur la communauté et le bien-être humain, l'équité, les valeurs culturelles et la répartition des charges et coûts entre les différents groupes de la société.

Les impacts sociaux tangibles et intangibles doivent être évalués, dans le but d'informer les processus décisionnels qui donnent la priorité à des résultats durables et équitables pour les communautés et les écosystèmes.

Gouvernance

Impacts positifs de la solution sur l'environnement, tels que le renforcement des principaux services écosystémiques de régulation et de soutien, y compris la protection et l'amélioration de la biodiversité, ainsi que les bénéfices à l'échelle du paysage, tels que la minimisation de la pollution ou la réduction de la consommation de matières premières.

Contribution de la solution à une gouvernance inclusive et intersectorielle pour la RCC, y compris les processus multipartites et la gouvernance à plusieurs niveaux, ainsi que les éventuelles recommandations sur les politiques nationales et infranationales.

Comprend la création, la détection, l'assainissement et la prévention de la dégradation de l'environnement causée par un projet, ce qui englobe les impacts directs et indirects : perte de biodiversité, pollution, épuisement des ressources naturelles, perturbation des services écosystémiques, ainsi que l’émission de carbone.

Résilience au Climat et aux Catastrophes

Amélioration de l'adaptation au climat et/ou de l'atténuation de ses effets, ainsi que réduction de la probabilité et de l'impact des aléas sur les personnes, les écosystèmes, les systèmes alimentaires, les biens et les infrastructures ; et ampleur de la réduction des risques.

Pertes économiques évitées ou atténuées grâce à la solution, telles que la réduction des dommages sur les biens et la préservation des moyens de subsistance.

Exclusion de certains groupes sectoriels pertinents (par exemple l'eau dans les interventions forestières) renforçant les approches en silo, ou exclusion de groupes communautaires tels que les plus vulnérables (par exemple les pauvres, les femmes, les jeunes).

Les coûts de gouvernance englobent également des facteurs intangibles tels que la transparence, la responsabilité, l'engagement des parties prenantes et le renforcement des capacités nécessaires pour pratiquer une gestion durable.

La solution ou sa mise en œuvre peut avoir une incidence sur la RCC en la réduisant ou en la limitant si les risques de pertes et de dommages économiques et nonéconomiques subsistent ou ne se matérialisent qu'après une longue période.

Les coûts incluent également la création de nouveaux risques ; par exemple, si de nouveaux établissements sont construits dans des zones dangereuses après la mise en œuvre de la solution.

3 : Les coûts et les bénéfices sont identifiés à travers 5 dimensions (à gauche : exemple d'agroforesterie, à droite : barrage).

4.2 Valorisation rapide

Pour la valorisation rapide, nous proposons un outil au format Excel (Outil de Valorisation Rapide) annexé à ce guide. L'outil est introduit dans le premier feuillet du document Excel.

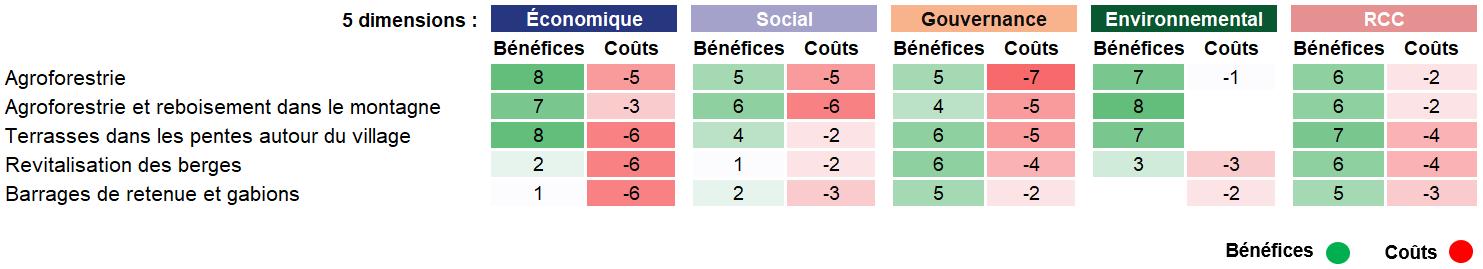

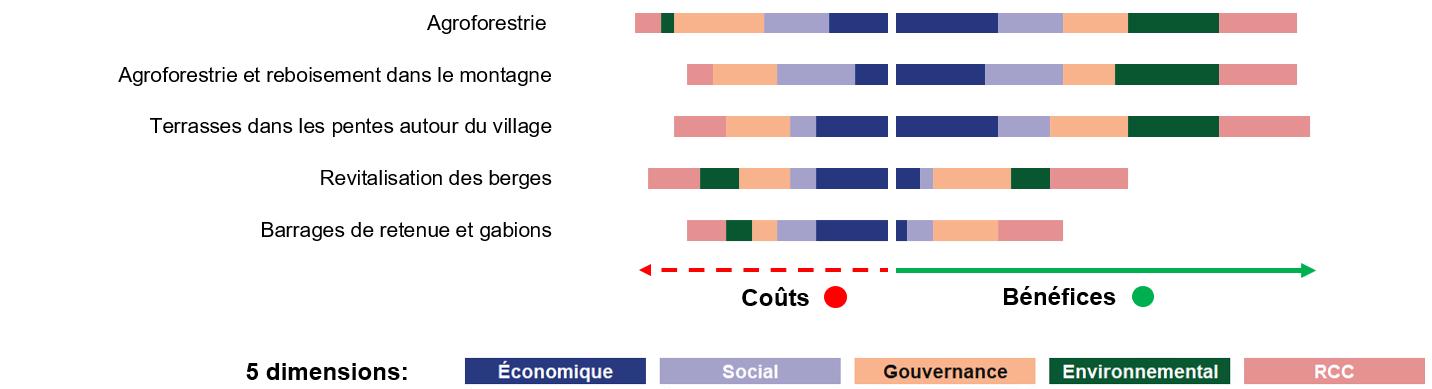

Les résultats de la valorisation rapide sont présentés de deux manières (Figure 4) :

a) Vue d'ensemble des notes attribuées aux coûts (chiffres négatifs) et aux bénéfices (chiffres positifs) de chaque solution. Les notes positives sont vertes, celles négatives sont rouges, les couleurs étant d'autant plus intenses que la valeur positive ou négative est élevée.

b) Résumé de tous les coûts (à gauche de la valeur "0") et bénéfices (à droite de la valeur "0") de toutes les solutions dans les cinq dimensions

Comment utiliser l'outil de valorisation rapide ?

1) Contextualisez et adaptez votre valorisation rapide

• Contextualiser et adapter les descriptions des critères dans votre valorisation rapide. Pour chaque dimension, trois critères essentiels sont proposés et décrits pour définir les coûts et les bénéfices. Comme ces descriptions ne peuvent pas s’appliquer à tous les types de contextes et de projets, elles peuvent être ajustées et précisées par l'équipe de projet et les principales parties prenantes, de préférence avec l’aide d'un facilitateur. Par exemple, les critères sociaux "cohésion communautaire" et "soutien aux pratiques traditionnelles et à la culture" peuvent nécessiter des descriptions plus spécifiques pour faciliter la compréhension avant la notation. L'outil Excel peut être révisé en conséquence.

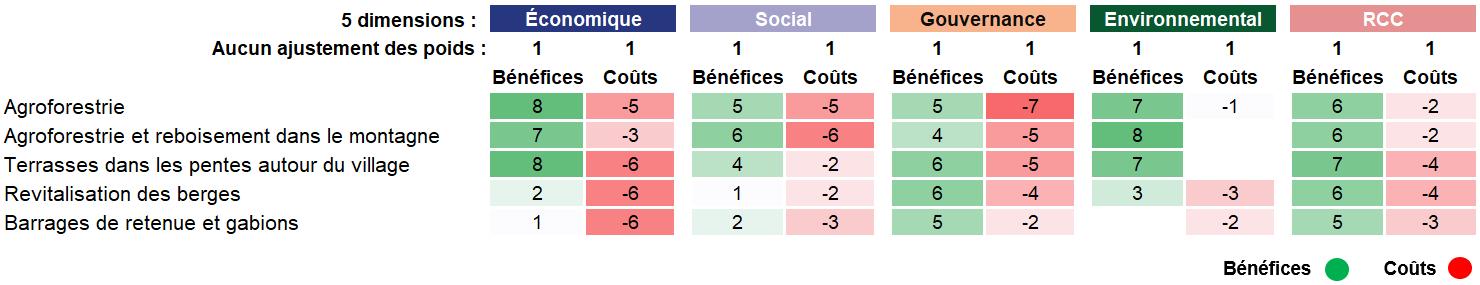

• Pondérer les dimensions pour tenir compte de leur importance relative. Alors que part défaut, les dimensions sont pondérées de manière égale (1), il est possible de modifier le poids (de 0,1 à 0,9) de certaines dimensions pour leur donner une importance différente, en fonction des objectifs du projet et du contexte local. Par exemple, un projet visant la justice sociale dans la distribution des bénéfices de l'adaptation climatique peut diminuer l'importance de la dimension économique (par exemple à un quart des autres dimensions, c'est-à-dire 0,25) et si les dimensions gouvernance et environnement pèsent la moitié des autres dimensions, vous remplacez 1 par 0,5 (voir les exemples ci-dessous).

Par défaut, chaque dimension est pondérée à 1.

Figure 5 : Exemple de pondération par défaut ou ajustée (0,25 pour l'économie, 0,5 pour la gouvernance, 0,5 pour l'environnement).

Attention, la note absolue n’est pas le but ultime ! Etant donné que la pondération et le manque d’information peuvent impliquer un certain niveau de subjectivité et d’arbitraire, il s’agit plutôt d'engager les multiples parties prenantes dans un processus participatif pour comparer les solutions entre elles.

2) Définir les solutions à valoriser

• Définissez les solutions les plus pertinentes sur la base de votre évaluation des risques (étapes 2 et 3). Choisissez les solutions les plus pertinentes pour votre projet ou votre programme. Nous recommandons d'en sélectionner au moins cinq et pas plus de 15 pour une comparaison significative. Essayez d'être suffisamment précis pour différencier les solutions en fonction de la situation géographique (par exemple, plantations d'arbres sur une pente précise ; plantations d'arbres sur les berges d'une rivière identifiée).

• Décrivez votre solution aussi précisément que possible (voir tableau ci-dessous) en incluant, par exemple:

o Lieu de la solution à mettre en œuvre

o Échelle spatiale de l'intervention (en hectares, kilomètres, etc.)

o Bénéficiaires ciblés : répartition, nombre, localisation, statut socio-économique, etc.

o Délai approximatif de versement des prestations

o Espèces végétales (arbres, herbes, etc.)

o Titres fonciers et droits d'utilisation des terres

o Risques potentiels

o Etc.

Non Titre de la solution

1 Agroforesterie dans les collines autour du village

2 Boisement et reboisement dans le bassin versant supérieur (montagnes)

3 Terrasses et plantes vivaces dans les pentes autour du village

4 La bio-ingénierie dans les pentes abruptes

5 Revitalisation des berges

Description

50 ha de vergers agroforestiers : mélange d'arbres (productifs), d'arbustes et de cultures pour améliorer la structure du sol, réduire le ruissellement de surface et améliorer l'absorption de l'eau.

200 ha de boisement et de reboisement (arbres indigènes) dans les pentes : augmentation de la couverture forestière en amont grâce à des espèces d'arbres et d'arbustes indigènes.

Terrassement en pente (20 ha), combiné avec des plantes vivaces.

Bio-ingénierie pour la stabilité des pentes (sur 5 ha) : techniques de bio-ingénierie telles que l'utilisation du vétiver, du bambou et d'autres végétaux pour stabiliser les pentes.

Plantation d'herbes, d'arbustes ou d'arbres indigènes (saules) dotés d'un système racinaire profond pour stabiliser le sol et lutter contre l'érosion le long des berges (2 km).

Commentaires

Propriétaires privés (parcelles > 5 ha)

6 Murs en gabion (couverture végétale)

7 Barrages de retenue et gabions (nord)

500 m de murs en gabion au nord du village (cages métalliques remplies de roches comme barrière structurelle) avec une couverture végétale pour une stabilité supplémentaire et un contrôle de l'érosion.

Barrages de contrôle et structures en gabion dans le lit de la rivière (au nord du village) pour ralentir l'écoulement de l'eau dans les

Terrain appartenant au département des forêts

Terrains gérés par la communauté

8 Barrages de retenue et gabions (sud)

9 **Entrez le titre SfN**

10 **Entrez le titre SfN**

ruisseaux et les rivières, réduisant ainsi le risque de crues soudaines.

Barrages de contrôle et structures en gabion dans le lit de la rivière (au sud du village) pour ralentir l'écoulement de l'eau dans les ruisseaux et les rivières, réduisant ainsi le risque de crues soudaines.

3) Valoriser les solutions présélectionnées de manière participative

• Évaluer les coûts et les bénéfices de chaque solution pour chaque dimension Pour chaque solution, les participants répondent aux descriptions des six critères sur les coûts et les bénéfices de chaque dimension.

• Sin nécessaire, vous pouvez ajuster la description des critères de chacune des dimensions, en fonction du contexte et des priorités des parties prenantes.

Comment noter votre solution ?

• Notation des bénéfices : 0 si aucun bénéfice n’est généré ; 1 pour des bénéfices faibles ; 2 pour des bénéfices moyennement élevés ; 3 pour des bénéfices élevés.

• Notation des coûts : 0 si aucun coût n’est généré ; -1 pour des coûts faibles ; -2 pour des coûts moyennement élevés et -3 pour des coûts élevés.

• Le processus est idéalement étayé par des valeurs quantitatives des coûts et des bénéfices lorsque cela est possible.

• En cas de désaccord entre les parties prenantes, contactez un facilitateur spécialisé ou procéder à une valorisation approfondie.

Une valorisation plus approfondie doit être réalisée dans les situations suivantes :

• La valorisation des coûts révèle des risques d'impact substantiels ou inconnus.

• Les informations sur les bénéfices et les coûts de certaines solutions ou dimensions sont insuffisantes.

• Des notations ont suscité des désaccords ou des conflits, laissant les parties prenantes perplexes quant aux solutions les plus appropriées.

• La comparaison de deux solutions avec des scores similaires n'est pas concluante.

• Certaines valeurs produites par la solution doivent être quantifiées ou faire l'objet d'une valorisation qualitative plus précise.

Dans ces situations, la valorisation rapide sera accompagnée d’une valorisation approfondie

4.3 Valorisation approfondie

La valorisation rapide des bénéfices et des coûts donne un premier aperçu de la valeur des solutions fondées sur la nature par rapport aux solutions grises et hybrides. Des outils plus complets ou spécialisés sont également proposés pour une valorisation approfondie de chacune des dimensions. Tous les outils présentés sont des suggestions, alors n'hésitez pas à contacter les auteurs de ce guide si votre expérience avec certains outils n’est pas satisfaisante.

La dimension économique

Divers outils et méthodes économiques permettent d'évaluer les solutions en termes monétaires, notamment pour les comparer avec d'autres solutions :

- L' analyse coûts-bénéfices est utilisée lorsque les interventions et les effets du projet peuvent être clairement attribués et lorsque les coûts et les bénéfices peuvent être monétisés (par exemple, les pratiques agroécologiques augmentent les rendements et les revenus des agriculteurs).

- L' analyse coût-efficacité est appliquée pour comparer différentes approches de projet visant un objectif spécifique, mais lorsque les bénéfices monétaires sont difficiles à évaluer. L'analyse coûtefficacité compare les coûts de différentes solutions produisant le même ensemble de résultats ; en d'autres termes, elle compare les coûts monétaires relatifs avec des résultats non monétaires quantifiés.

- L' analyse du moindre coût identifie l'alternative la plus économique pour atteindre les bénéfices visés.

Les outils économiques comparent souvent les situations "avec" et "sans" l'intervention, idéalement un site de contrôle. Ce dernier pouvant être difficile à identifier ou à étudier, une comparaison "avant" et "après" l’intervention est souvent effectuée. La valorisation économique et financière (par exemple l'AEF) peut également être utilisée dans l'évaluation et la planification des projets.

Analyse économique et financière (AEF)

Organisation de l'édition DDC

À quoi sert l'outil ?

Langues disponibles EN, FR

Année de publication 2015

A 1) évaluer la contribution des interventions du projet au bien-être économique et social d'une région et d'un pays (analyse économique) ; et 2) examiner le rendement financier pour les différentes parties prenantes du projet, par exemple, les participants au projet, les membres de la communauté, les institutions publiques et privées, les gouvernements, etc.

Comment l'outil est-il utilisé ?

Il existe diverses méthodes d'AEF, qui doivent être utilisées en fonction du contexte, du contenu, de l'approche, du calendrier et des ressources disponibles du projet. L'AEF la plus connue est l'analyse coûts-bénéfices (ACB), appliquée lorsqu'une attribution claire des coûts et des bénéfices monétaires peut être établie. Dans le cas contraire, l'analyse coûts-efficacité (ACE) compare des approches de projet alternatives en vue d'atteindre un objectif difficile à estimer en termes monétaires.

Compétences requises Liens

• Connaissance de la communauté locale et du contexte

• Il est recommandé de faire appel à un facilitateur ayant une expérience en matière d'analyse économique et financière.

Durée

En fonction du degré d'approfondissement, 1 à 2 jours de bibliographie et d'atelier sur le site

Méthode EPT_SDC