Psst! Mit der neuen vollelektrischen MC 250 e!ectric halten Sie Ihre Strassen so leise und effizient sauber wie noch nie. Ohne lokale CO₂-Emissionen. Dafür mit viel Ausdauer, überlegener Reinigungsleistung und einem Höchstmass an Komfort. kaercher.ch/municipal

Patricia Pfister Chefredakteurin

Die Hochwasserereignisse des vergangenen Jahres haben erneut gezeigt, wie massiv Gemeinden von solchen Naturkatastrophen betroffen sein können: Im September 2024 verursachten sintflutartige Regenfälle allein in Österreich enorme Schäden in Milliardenhöhe. Unterspülte Gleise, geflutete Tunnel, beschädigte Kläranlagen und Trinkwasser, das wochenlang abgekocht werden musste – die Liste war lang. Im Interview ab Seite 32 in dieser Ausgabe unterstreicht der Hydrologe Prof. Günter Blöschl, dass technischer Schutz nur ein Teil des Hochwasserschutzes ist: Information, Eigenvorsorge und die Zusammenarbeit von Gemeinden in Verbänden seien ebenso entscheidend, um im Ernstfall Schaden zu begrenzen.

Wie wichtig Investitionen in den Hochwasserschutz sind, zeigt das Beispiel Schwürbitz in Oberfranken. Die Gemeinde am Main wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder von Überschwemmungen getroffen. Mit einer mobilen Hochwasserwand, deren Pfosten im Alltag als Geländer dienen und im Ernstfall zur tragenden Stütze für Dammbalken werden, hat der Ort eine Lösung gefunden, die Sicherheit und Alltagstauglichkeit verbindet. Hier zeigt sich, wie durchdachte Technik und vorausschauende Planung Lebensqualität sichern können. Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 34.

Von der Katastrophenlage zum Alltagsproblem: Auch der Verkehr kann eine Gemeinde an ihre Grenzen bringen. In Kastelbell und Galsaun im Vinschgau waren es mehr als 16.000 Fahrzeuge täglich, die für Lärm und Gefahren sorgten. Mit der neuen Umfahrung, die einen 2,5 Kilometer langen Tunnel samt modernster Sicherheitsausstattung umfasst, entsteht nun eine spürbare Entlastung. Lesen Sie ab Seite 36 über das Projekt, das die Ortskerne beruhigt, die Region sicherer macht und neue Perspektiven eröffnet. Neben den genannten Schwerpunkten überzeugt auch diese Ausgabe wieder mit einer breiten Themenvielfalt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.

Ihre

Patricia Pfister

03 Editorial 04 Inhalt

AKTUELL

06 Interessantes & Wissenswertes 07 Impressum

KOMMUNALTECHNIK

12 Mauch als bewährte Größe im Kommunalbereich Geräteträger

16 Mobile Silos: Effizienzgewinn für Bauhöfe im Winterdienst Winterdienst

KOMMUNALTECHNIK

18 Solis Traktoren – zuverlässige Partner für den Winterdienst Winterdienst

20 Smarte Bewässerung stärkt Augsburgs Stadtgrün Grünpflege

21 Mehr Traktion, mehr Effizienz: pewag-Schneeketten im Einsatz Winterdienst

22 Elektrotransporter für den kommunalen Einsatz Transporter

KOMMUNALTECHNIK

24 Effizient gegen Wildkraut: Bürstentechnik für Pflaster & Co. Unkrautbekämpfung

25 Dornbirn setzt auf innovative Abfallbehälter mit Pressfunktion Entsorgung

26 Pappas mit Hansa, Bucher und Unimog bei der BBG gelistet Geräteträger

28 Mehr Sicherheit im Radverkehr durch bessere Datengrundlage Verkehr

32 Kärcher zeigt Winterdienst-Kompetenz bei Kommunal-Roadshow Nachbericht

VERANSTALTUNGEN

29 Kommunalmesse und Gemeindetag Nachbericht

30 demopark 2025: erfolgreiches Branchentreffen trotz Sturm Nachbericht

HOCHWASSERSCHUTZ

32 Hochwasser: Risiken, Vorsorge und Verantwortung der Gemeinden Interview

34 Schwürbitz setzt auf mobile Hochwasserwand mit Doppelfunktion Hochwasserschutz

INFRASTRUKTUR

36 Tunnelbau als Schlüssel für mehr Lebensqualität im Vinschgau Verkehr

ENERGIEVERSORGUNG

39 100 Jahre Kraftwerkspark Timelkam Jubiläum

40 Bioenergie Hausmannstätten: Aus Holzabfall wird Nahwärme Nahwärme

43 Biomasse-Verband feiert 30. Jubiläum Veranstaltung

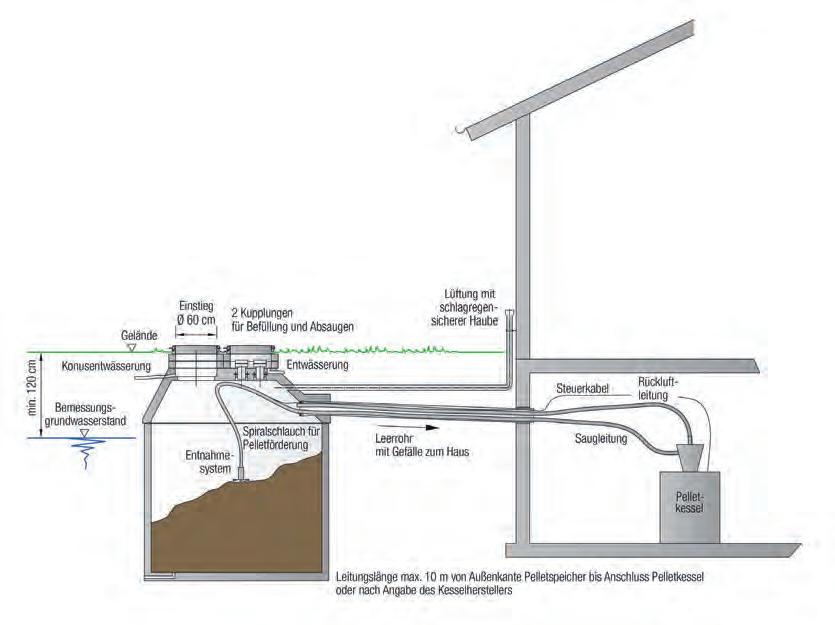

44 Wahl des richtigen Pelletspeichers Heiztechnik

Die Kompakttraktoren eignen sich dank der großen Auswahl an Anbaugeräten für Arbeiten in zahlreichen Anwendungsbereichen.

V.l.n.r. Michael Mall (Stiftungsvorstandsvorsitzender der Roland Mall-Familienstiftung und Mitglied der Jury), Dr. Guido Schmuck (Mitglied des Stiftungsrats und der Jury), Konstantina Papadopoulou, Glenn Rick, Daniel Kick, Dr.-Ing. Emil Bein, Daniel Giebler, Yannick Freisler und Sandra Huber (alle diesjährigen PreisträgerInnen).

BOBCAT BRINGT KOMPAKTTRAKTOREN AUF DEN DEUTSCHEN MARKT

Bobcat erweitert sein Angebot in Deutschland und präsentierte auf der demopark 2025 erstmals seine Kompakttraktoren für Boden- und Grünflächenpflege. In Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner Agrowelt stehen nun neun Modelle der Plattformen 1000, 2000 und 4000 zur Verfügung – mit Leistungen von 25 bis 58 PS, wahlweise mit manueller oder hydrostatischer Schaltung sowie offener oder geschlossener Kabine. Die Traktoren überzeugen durch robuste Bauweise, hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung. Komfortmerkmale wie Federsitz, verstellbares Lenkrad und intuitive Bedienelemente sorgen für effizientes Arbeiten. Dank Allradantrieb, Front-, Mittel- und Heckanbauoptionen sowie serienmäßigem Bob-Tach-System bieten sie maximale Vielseitigkeit. Agrowelt sichert Beratung, Service und Ersatzteilversorgung für Deutschland und Österreich.

Auf der diesjährigen demopark in Eisenach stellte AllTrec mit der 8015F BioCut die weltweit erste vollständig integrierte, emissionsfreie Mähmaschine vor, die speziell im Hinblick auf den Schutz der Biodiversität entwickelt wurde. Der 8015F BioCut kombiniert leistungsstarke elektrische Antriebstechnik mit einem biodiversitätsfreundlichen Mähsystem. Dabei stehen emissionsfreier Betrieb, minimale Geräuschentwicklung und der Schutz von Bodenlebewesen im Mittelpunkt. Das vollständig integrierte Konzept besteht aus dem AllTrec 8015F und dem BioCut-Mähwerk. Dieses bietet eine professionelle Komplettlösung für Kommunen, Dienstleister und Landschaftspflegebetriebe. „Dies ist keine nachgerüstete Lösung, sondern ein von Grund auf entwickeltes System für nachhaltige Grünpflege“, erklärt Harm Franssen vom AllTrec-Team.

MALL-UMWELTPREIS: AUSZEICHNUNGEN FÜR FORSCHUNG Zum dritten Mal hat die Roland Mall-Familienstiftung den MallUmweltpreis Wasser verliehen. Ausgezeichnet wurden sieben Nachwuchstalente für ihre Abschlussarbeiten zur Regenwasserbewirtschaftung und zu blau-grün-grauen Infrastrukturen. Mit einem Preisgeld von insgesamt 14.000 Euro würdigte die Stiftung Ideen, die praxisnah zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Besonders hervorgehoben wurden Konstantina Papadopoulou (ETH Zürich), die mit Mikroklimasimulationen den Einfluss grüner Infrastrukturen auf den thermischen Komfort in Städten untersuchte, sowie Dr.-Ing. Emil Bein (TU München), der neue oxidative Verfahren zur Grundwasserreinigung entwickelte.

sonnenwert realisiert, betreibt und betreut eine gemeinnützige Erneuerbare Energiegemeinschaft für „Tischlein deck dich“ in Vandans.

SONNENWERT MACHT ERNEUERBARE ENERGIEGEMEINSCHAFTEN EINFACH UND RENTABEL Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) ermöglichen die gemeinsame Nutzung von regional erzeugtem Strom. Das 2023 gegründete Unternehmen sonnenwert aus Röthis hat sich auf deren Aufbau und Betreuung spezialisiert und bereits rund 25 Gemeinschaften in Vorarlberg und Tirol umgesetzt. Die Tochter des Photovoltaik-Marktführers Hansesun übernimmt Gründung, Betrieb und Abrechnung – damit auch kleinere Akteure ohne großen Aufwand teilnehmen können. Für Produzenten wie Konsumenten ergeben sich Vorteile: Überschüssiger Strom aus PV-Anlagen wird im Umkreis verteilt, Einspeisegebühren entfallen, während Verbraucher günstigere Tarife erhalten. Je näher Erzeugung und Verbrauch zusammenliegen, desto geringer fallen die Netzkosten aus. So lassen sich Netzbelastungen verringern und regionale Wertschöpfung steigern. Ein Beispiel ist die gemeinnützige Organisation „Tischlein deck dich“ in Vandans: Ihre PV-Anlage mit Speicher deckt den Eigenbedarf für Kühlung und E-Fahrzeuge und speist Überschüsse in eine EEG ein. Auch größere Dachflächen werden genutzt – etwa im Rahmen von Contracting-Modellen für Gemeinden oder Betriebe, die ohne eigene Investition von günstigem Ökostrom profitieren können.

Im Tiroler Mutters wurde der 5.000. Rapid Heuschieber-Twister feierlich an den Betrieb Dienstleistungen Mayr übergeben.

Wenn das Wasser steigt, sind zuverlässige Pumpen unverzichtbar.

KOMPAKTE HELFER FÜR DEN NASSEN HERBST

Wenn im Herbst Starkregen Keller überflutet, Gruben volllaufen oder Baustellen im Wasser stehen, zählt jede Minute. Der Pumpenspezialist Tsurumi hat mit zwei Schmutz- und Restwasserpumpen praktische Helfer für genau diese Szenarien. Die neue LSC2.75S befördert bis zu 228 l/min und pumpt Flächen nahezu trocken – auf einen Restwasserstand von gerade einmal 1 mm. Damit eignet sich das Modell perfekt, um glatte Betonflächen, Keller oder Baustellen nach Regenereignissen mit bis zu 15 Metern Förderhöhe zuverlässig zu entwässern. Noch handlicher ist die Family-12: Mit rund 3 kg Gewicht und nur 23 cm Höhe passt sie bequem in den Kofferraum und lässt sich von einer Person mühelos zu jedem Einsatzort tragen. Trotz der kompakten Bauweise überzeugt die Tauchpumpe mit robuster Technik, die auch bei verschmutztem Wasser zuverlässig arbeitet. „Unsere MiniPumpen sind für den schnellen Einsatz in kritischen Situationen konzipiert“, erklärt Stefan Himmelsbach, Anwendungsspezialist bei Tsurumi in Düsseldorf. „Gerade im Herbst, wenn unvorhersehbare Wetterlagen Schäden verursachen, bieten sie Sicherheit und Entlastung für Bauunternehmen, Kommunen und private Anwender.“

RAPID FEIERT 5.000. VERKAUFTEN HEUSCHIEBER-TWISTER

Die Rapid Technic AG hat einen besonderen Meilenstein erreicht: In Mutters (Tirol) wurde Ende August der 5.000. Heuschieber-Twister übergeben. Das Anbaugerät hat die Arbeit in der Berglandwirtschaft revolutioniert – leicht, effizient und sicher im steilen Gelände. Der Jubiläums-Twister ging an den Betrieb Dienstleistungen Mayr, der seit Jahren auf Rapid-Einachser setzt. Besonders geschätzt wird die enorme Zeitersparnis: Ein Hektar Heu kann in nur 1,5 Stunden bewegt werden – eine Arbeit, die händisch mit zehn Personen einen ganzen Tag beanspruchen würde. Mit nur 110 kg Eigengewicht verhindert der Twister zudem Abrutschen am Hang und erhöht die Arbeitssicherheit erheblich. Für Rapid ist der Verkaufserfolg Ansporn, die Entwicklung innovativer Lösungen für die Berglandwirtschaft konsequent voranzutreiben.

IMPRESSUM: Herausgeber: Mag. Roland Gruber | Verlag: Mag. Roland Gruber e.U. · zek-VERLAG · Brunnenstraße 1 · 5450 Werfen · office@zek.at · M +43 664 115 05 70 · www.zek.at | Chefredaktion: Patricia Pfister · pp@zek.at · M +43 664 214 06 14 | Anzeigenleitung & PR-Beratung: Mario Kogler, BA · mk@zek.at · M +43 664 240 67 74 | Gestaltung: Mag. Roland Gruber e.U. · zek-VERLAG · Brunnenstraße 1 · A-5450 Werfen · M +43 664 115 05 70 · office@zek.at · www.zek.at | Druck: Druckerei Roser · A-5300 Hallwang | Verlagspostamt: A-5450 Werfen | Grundlegende Richtlinien: zek KOMMUNAL ist eine parteiunabhängige Fachzeitschrift für erneuerbare Energien und zukunftsorientierte Technologien sowie Management im kommunalen Bereich | Abopreis Österreich € 78,00 · Ausland € 89,00 inklusive Mehrwertsteuer | zek KOMMUNAL erscheint viermal im Jahr · Auflage 8.000 Stück · ISSN 2791-4100 · 23. Jahrgang.

Zusammenspiel von Architektur und Natur: Organisch geformte Begrünungselemente bereichern das Mehrgenerationenwohnen in Kümmersbruck – als mikroklimatische wie auch ästhetische Lösung.

umfassendes Bild über alle Neuerungen auf dem Landtechniksektor machen.

Über 500 Teilnehmer:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung diskutierten in Salzburg beim 6. Nationalen Ressourcenforum über Langlebigkeit, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Infrastruktur.

Sieger des Salzburger Handwerkspreises 2025 war das Halleiner Unternehmen Trilety mit seiner neuen Hydrostat-Kehrmaschine.

Ob öffentliche Plätze oder urbane Quartiere: Die Gestaltung moderner Außenräume steht zunehmend im Zeichen klimatischer Veränderungen. Extremwetterereignisse, urbane Hitzeinseln und der Rückgang der Biodiversität stellen neue Anforderungen an Planung und Materialeinsatz. Godelmann begegnet diesen Herausforderungen mit durchdachten Begrünungskonzepten und Pflastersystemen, die ökologische Verantwortung mit gestalterischem Anspruch vereinen. Mit Pflasterlösungen, die variable Vegetationsanteile integrieren, lassen sich vormals versiegelte Flächen in klimaaktive Räume verwandeln. Begrünbare Fugen übernehmen dabei mehr als nur eine optische Rolle: Sie fördern Verdunstungskühlung, verbessern das Mikroklima, erhöhen die Biodiversität und unterstützen durch ihre Wasserdurchlässigkeit ein nachhaltiges Regenwassermanagement.

LAND- UND FORSTTECHNIK-MESSE AGRO ALPIN

Die Agro Alpin ist Westösterreichs größte Fachmesse für Land- und Forsttechnik und öffnet vom 6. bis 9. November ihre Pforten in Innsbruck. Messebesucher haben an vier Tagen wieder die Möglichkeit, sich bei mehr als 300 Ausstellern zu informieren, die ihr Angebot auf 40.000 m² Ausstellungsfläche vorstellen. Mit den jeweiligen Marktführern ist ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Ausstellerangebot garantiert. Von neuesten Traktoren über Seilförderanlagen bis hin zur Solartechnik bietet die Messe ein sehr breites Spektrum an Geräten und Technik für eine gelungene Landwirtschaft. Seit dem Start der Agro Alpin im Jahr 2008 hat sich die Messe als ein Magnet für das Fachpublikum entwickelt. Die Agro Alpin ist eine wichtige Kommunikationsplattform, bei der in angenehmer Atmosphäre Kontakte vertieft und Ideen ausgetauscht werden.

6. NATIONALES RESSOURCENFORUM

Unter dem Motto „Langes Leben für Produkte, Mensch und Natur“ fand Ende Mai in Salzburg das 6. Nationale Ressourcenforum mit über 500 Gästen statt. Bundesminister Norbert Totschnig betonte die Bedeutung der neuen EU-Ökodesign-Verordnung als Grundlage für langlebigere und reparierbare Produkte. Der Anthropologe Michael Leube hob die Rolle von Produktdesign als Hebel für die Kreislaufwirtschaft hervor. Nina Eisenmenger (BOKU Wien) zeigte, dass gerade Gebäude und Infrastrukturen den Ressourcenverbrauch entscheidend prägen. Hier seien nachhaltige Lösungen mit längeren Nutzungszeiträumen gefordert. RFA-Präsident Florian Iro bilanzierte: Kreislaufwirtschaft sichere die Wettbewerbsfähigkeit von morgen und könne auch für Kommunen ein Standortvorteil sein.

HYDROSTAT-KEHRMASCHINE WURDE AUSGEZEICHNET

Mit dem 1. Platz des Salzburger Handwerkspreises wurde heuer die Trilety GmbH in Hallein für eine neu entwickelte HydrostatKehrmaschine ausgezeichnet. Die Idee für das Projekt entstand aufgrund einer Kundenanfrage. Ziel war es, erstmals eine Kehrmaschine zu entwickeln, bei der nicht nur der komplette Kehraufbau, sondern auch ein hydrostatischer Fahrantrieb in das Trägerfahrzeug integriert wird. Die Auslegung, der Einbau und die Einbindung eines hydrostatischen Antriebs ist eine sehr komplexe Aufgabe. Dank Hydrostat können Zusatzgeräte wie Kehraufbau, Wasserpumpen, Unterdruckventilatoren, Besenmotoren und Stellfunktionen betrieben werden. Die Entscheidung, einen eigenen Antrieb dieser Art zu entwickeln, ermöglicht es Trilety, Sonderprojekte selbst umzusetzen und die Durchlaufzeiten für die Kunden erheblich zu verkürzen.

Nachhaltige Technik im Doppel: Der elektrische Geräteträger Beat.e von Viktor Meili AG zusammen mit dem Husky We-Streuer von Bucher Municipal AG.

IHRE KOMPETENZEN

Die beiden Schweizer Marktführer im Kommunalbereich, Bucher Municipal AG, spezialisiert auf Kehrmaschinen und Winterdienstgeräte, und die Viktor Meili AG, führend im Bereich Geräteträger, arbeiten künftig in den Bereichen Technologie, Vertrieb und Service mit Fokus auf den Schweizer Markt eng zusammen. Dank ihrer sich ergänzenden Produktportfolios bündeln Bucher Municipal und Viktor Meili ihre Stärken und schaffen wertvolle Synergien. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die gemeinsame Entwicklung einer neuen Generation elektrischer Geräteträger, die künftig am Standort Schübelbach gefertigt wird. Auch im Bereich Digitalisierung setzen die Unternehmen auf innovative Lösungen. Die Vertriebsorganisationen unterstützen sich gegenseitig: Bucher Municipal stärkt den Verkauf der Meili-Geräteträger, während Viktor Meili den Vertrieb der Produkte von Bucher Municipal fördert. Im Service bieten beide Partner gegenseitig umfassende Leistungen, von Wartung über Reparaturen bis zur Ersatzteilversorgung, und sichern damit ein flächendeckendes Servicenetz in der Schweiz. Viktor Meili AG baut dabei auf ihre langjährige Marktstellung und wird ihre Geschäftstätigkeit weiterhin unabhängig fortführen. Die Nachfolgeregelung ist ebenfalls gesichert. Das Unternehmen geht in die vierte Generation über. Von dieser Partnerschaft profitieren insbesondere Gemeinden, Werkhöfe und Dienstleister, die auf die zuverlässige Einsatzbereitschaft ihrer Flotten angewiesen sind.

565 m² Hochleistungskollektoren versorgen Eugendorf künftig mit rund 295 MWh sauberer Wärme pro Jahr.

SOLARWÄRME STÄRKT NAHWÄRMENETZ IN EUGENDORF

Mit dem Auftrag für ein zukunftsweisendes Solarwärmeprojekt in Eugendorf bei Salzburg unterstreicht autonomize seine Rolle als zuverlässiger Partner für nachhaltige Wärmelösungen. Im Auftrag der Nahwärme Eugendorf GmbH wird eine großflächige Solarthermieanlage mit insgesamt 565 m² Kollektorfläche mit Hochleistungskollektoren aus Österereich der Firma GASOKOL errichtet. Das Projekt bildet das Herzstück der Erweiterung des Nahwärmenetzes, das künftig zahlreiche Haushalte und Betriebe im Raum Eugendorf mit umweltfreundlicher Wärme versorgen wird. Die Anlage wird dabei einen jährlichen Ertrag von rund 295 MWh erzielen – und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen und emissionsfreien Deckung des Wärmebedarfs beitragen. Die erzeugte Wärme steht dort zur Verfügung, wo sie gebraucht wird – ganz ohne fossile Energieträger und mit hoher Versorgungssicherheit. „Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie regionale Energiekonzepte durch moderne Technik Realität werden können“, erklärt das Team von autonomize. „Wir sind stolz, Teil dieses Vorhabens zu sein und dankbar für das Vertrauen, dass die Nahwärme Eugendorf GmbH in die Kompetenz und Erfahrung von autonomize setzt.“ Die Umsetzung erfolgt im Herbst 2025 – schon jetzt setzt dieses Vorhaben ein klares Zeichen für die Zukunft: Energieeinsparung, Unabhängigkeit und saubere Wärme aus der Region für die Region.

Die Egholm “Ranger“: zuverlässig, effizient und flexibel einsetzbar!

Das dänische Familienunternehmen Egholm entwickelt seit über 30 Jahren Arbeitsmaschinen für die Reinigung und Pflege von Straßen, Parks und Außenanlagen. Durch die Kombination aus Geräteträger mit Geräteschnellwechselsystem und speziell entwickelten Anbaugeräten für den Winter- und Sommerdienst kann das System auf sich verändernde Einsatzzwecke angepasst werden.

Erfahren Sie mehr auf www.egholm.de oder bei Ihrem lokalen Fachhändler.

Serienmäßige Vorteile: Knicklenkung

• Permanenter Allradantrieb Leistungsstarke Arbeitshydraulik

• Geräteschnellwechselsystem Gehwegtauglich Tiefer Schwerpunkt

Wärmepumpen profitieren stark von der Schichtungseffizienz der LINK3-Speicher. Das zeigt sich an der Stromersparnis von bis zu 30 Prozent, ermittelt vom Zentrum für Innovative Energiesysteme ZIES der Hochschule Düsseldorf.

SCHICHTENSPEICHER-TECHNIK VON LINK3 SPART FAST

30 PROZENT STROM

Die von der LINK3 entwickelte Schichtenspeicher-Technik bietet ein hohes Einsparpotenzial im Betrieb von Wärmepumpen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Zentrums für Innovative Energiesysteme (ZIES) an der Hochschule Düsseldorf. In einem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 1994 mit 250 m² beheizter Fläche wurde ein bestehendes System mit mehreren Speichern durch einen COMFORTLINK-Schichtenspeicher mit 900 Litern ersetzt. Das Ergebnis: Der Stromverbrauch der Wärmepumpe sank witterungsbereinigt um fast 30 Prozent, gleichzeitig stieg die Jahresarbeitszahl um 11 Prozent. Entscheidend ist die hohe Schichtungseffizienz von 85,2 Prozent, die dafür sorgt, dass beim Be- und Entladen des Speichers keine nennenswerten Temperaturverluste auftreten. Zusätzlich wurde die Hysterese der Wärmepumpe nachjustiert, wodurch sich die Taktfrequenz verbesserte und die Schichtungseffizienz des Gesamtsystems von 80,4 auf 83,9 Prozent anstieg. Damit konnte das ZIES die sehr guten Ergebnisse bestätigen, die zuvor bereits vom Institut für Solartechnik SPF in Rapperswil sowie am Wärmepumpen-Testzentrum WPZ in Buchs (Schweiz) gemessen wurden. Die Untersuchung verdeutlicht: Wärmepumpen profitieren erheblich von effizienter Speichertechnik, da sich nicht nur die Betriebskosten senken, sondern auch die Effizienz und Lebensdauer der Anlagen steigern lassen. Damit leisten LINK3-Schichtenspeicher einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung.

Das eSports-Team von Lindner zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Teams bei der Farming Simulator League von Giants.

FARMCON: 2.000 GAMER STRÖMTEN INS LINDNERINNOVATIONSZENTRUM

Die FarmCon des Spieleherstellers Giants Software machte in diesem Jahr für zwei Tage bei Lindner Traktoren Station. Die Fans des Landwirtschaftssimulators – eines der meistverkauften Computerspiele der Welt – informierten sich über die neuesten Spiele-Entwicklungen und setzten sich selbst hinter das Steuer von Lintrac und Unitrac. Die FarmCon ist das Gipfeltreffen rund um den Landwirtschaftssimulator, in dem die Spieler die Rolle eines modernen Landwirts übernehmen. Sie bewirtschaften Felder, pflanzen Getreide an, züchten Tiere und nutzen realistische Landmaschinen, um einen eigenen Bauernhof zu führen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Bei der FarmCon erhalten Spielefans aus der ganzen Welt exklusive Einblicke in die neuesten Entwicklungen rund um das Computerspiel. „Wir freuen uns sehr, dass wir die FarmCon in diesem Jahr erstmals in Tirol begrüßen konnten und rund 2.000 Fans das Lindner-Innovationszentrum zum absoluten Spiele-Zentrum machten“, zieht Geschäftsführer David Lindner positive Bilanz des zweitätigen Events.

Reinhard Riepl (li.) übergibt nach mehr als 25 Jahren an Markus Wieshofer (re.), der seit Juli 2025 die Reform-Gruppe führt.

FÜHRUNGSWECHSEL BEI DEN REFORM-WERKEN Nach über 25 Jahren übergibt Mag. Reinhard Riepl seine Funktion als CEO der Reform-Werke Bauer & Co Holding AG sowie den Vorsitz der Geschäftsführung an Markus Wieshofer. Riepl, der die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend geprägt hat, scheidete Ende Juni 2025 auf eigenen Wunsch aus und bleibt bis Jahresende beratend tätig. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Clemens Malina-Altzinger dankte ihm für Weitblick und Engagement. Mit Markus Wieshofer, seit 2023 im Unternehmen und zuvor Geschäftsführer bei Rosenbauer, übernimmt ein erfahrener Kommunaltechnik-Spezialist die Leitung. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Wolfgang Zauner, MSc will er die Stärken der Reform-Gruppe ausbauen und neue Impulse setzen.

Mit dem Pressbohrverfahren werden Stahlbetonrohre unter der Autobahn verlegt – die Basis für die künftige Fernwärmeanbindung von Himmelreich und dem Flughafen Salzburg.

SCHWERES GERÄT FÜR FERNWÄRMEBAUSTELLE

Im Salzburger Zentralraum wird derzeit ein wichtiges Infrastrukturprojekt umgesetzt: Mithilfe des Pressbohrverfahrens werden Stahlbetonrohre mit einem Außendurchmesser von 1,3 Metern auf rund 70 Meter Länge unter der Autobahn verlegt. Diese Rohre dienen als Schutzrohre, in die anschließend die Fernwärmeleitungen eingezogen werden. Über die neue Verbindung können künftig rund 800 Haushalte und Gewerbebetriebe im Bereich Himmelreich sowie der Flughafen Salzburg an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Ab 2026 sind erste Hausanschlüsse im Ortsteil Himmelreich geplant. Die Leitungen sind auf eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren ausgelegt und Teil der langfristigen Strategie zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung im Zentralraum Salzburg.

Die Löhnberger Abwassertage 2025 finden im Hotel Lahnschleife in Weilburg an der Lahn statt – Treffpunkt für Fachleute der Wasser- und Abwassertechnik.

LÖHNBERGER ABWASSERTAGE 2025: WEITERBILDUNG MIT PRAXISBEZUG

Am 26. und 27. November 2025 lädt die Arbeitsgemeinschaft Abwasserzentrum Löhnberg zu den Löhnberger Abwassertagen ins Hotel Lahnschleife nach Weilburg an der Lahn (Hessen) ein. Die Veranstaltung gilt als praxisorientierte Schulungs- und Weiterbildungsplattform für Umwelt- und Gewässerschutzbeauftragte, Mitarbeiter, Planer und Betreiber von industriellen und gewerblichen Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen. Hochkarätige Referenten präsentieren aktuelle technische Trends, moderne Verfahren und innovative Lösungen für Industrie, Gewerbe, Handwerk und kleinere Betriebe. Neben Fachvorträgen bieten ein Forum mit Präsentationen sowie eine Ausstellung von Fachbüchern und Software Gelegenheit zum Wissensaustausch. Damit erhalten die Teilnehmer wertvolle Impulse, wie sie den steigenden Anforderungen in Umweltschutz und Abwassertechnik begegnen können. Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung möglich: abwasserzentrum.loehnberg@ aol.com. Die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung, technischem Know-how und einem Verständnis für die vielfältigen Anforderungen von Gemeinden an ihren Fuhrpark zählt Mauch zu den führenden Partnern im österreichischen Kommunalbereich. Als BBG-gelisteter Anbieter verbindet das Unternehmen Kompetenz, Service und Verlässlichkeit.

Seit Jahrzehnten ist Mauch eine feste Größe im österreichischen Markt für Bau-, Land- und Kommunalmaschinen. Mit dem Stammsitz im oberösterreichischen Burgkirchen und zwei weiteren Standorten betreut das Unternehmen Gemeinden, Bauhöfe und Einsatzorganisationen in ganz Österreich. Das Leistungsportfolio umfasst nicht nur den Handel mit Neu- und Gebrauchtmaschinen, sondern auch umfassenden Service, Ersatzteillieferung, Schulungen, Lieferservice sowie modern ausgestattete Werkstätten vor Ort, die auf die jeweiligen Marken im Portfolio von Mauch spezialisiert sind. Ein besonderes Augenmerk legt Mauch auf den kommunalen Bereich: In dieser Geschäftssparte steht ein eigenes Expertenteam bereit, das sich auf die Anforderungen öffentlicher Einrichtungen spezialisiert hat – von Straßenpflege und Winterdienst über Reinigungstechnik bis hin zur Grünraumbewirtschaftung. Besonders wichtig ist dabei die Listung bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG). Sie ermöglicht Gemeinden eine rechtlich abgesicherte, einfache und schnelle Beschaffung ohne aufwendige Ausschreibungen. Mit hohem Anspruch und Know-how begleitet Mauch Gemeinden in ganz Österreich – von der Bedarfsanalyse bis hin

zu Wartung, Schulung und laufendem Support. Drei aktuelle Beispiele zeigen, wie sich diese Kompetenz in der Praxis bewährt: in der Gemeinde Niederkappel im Mühlviertel, bei der Feuerwehr Unter-Oberndorf in Niederösterreich und im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Stadl-Paura nahe Wels.

Effizienz im Doppelpack – Gemeinde Niederkappel setzt auf den Weidemann RL60 BL

Im oberösterreichischen Niederkappel ist der Bauhof seit dem Frühjahr 2024 mit einem neuen Weidemann RL60 BL im Einsatz. Zwei Mitarbeiter stemmen dort ein breites Aufgabenspektrum – von Schneeräumung und Kehrarbeiten bis zur Verladung von Strauchschnittabfällen. Mit der neuen Maschine wurde der bisherige Traktor mit Frontlader abgelöst, der sich im täglichen Einsatz als umständlich erwiesen hatte. „Jetzt haben wir zwei Maschinen in einer – kompakt, leistungsstark und perfekt für unsere Anforderungen“, heißt es aus dem Bauhof. Besonders ausschlaggebend waren Wendigkeit, Hubhöhe und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade beim Verladen von Grün- und Strauchschnitt in hoch positionierte Container spielt die Hubhöhe ihre Stärken aus. Auch bei

Montagen an Straßenbeleuchtungen kommt der Lader regelmäßig zum Einsatz – mit seinen 30 km/h ist er außerdem flott im gesamten Gemeindegebiet unterwegs. Ein großer Vorteil war die unkomplizierte Abwicklung über die BBG. Die Beratung und Betreuung erfolgte durch das Mauch-Team, das die Gemeinde von der Auswahl bis zur Lieferung begleitete. Nicht zuletzt überzeugte auch die persönliche Erfahrung: Sowohl der Bürgermeister als auch ein Gemeindemitarbeiter nutzen privat einen Weidemann – man wusste also, worauf man sich einlässt.

Kraftvoller Kamerad für die Feuerwehr Rund 70 Einsätze jährlich bewältigt die Freiwillige Feuerwehr Unter-Oberndorf im Bezirk St. Pölten. Ob Brandeinsatz, Schadstoffereignis oder Fahrzeugbergung – Flexibilität ist gefragt. Seit kurzem unterstützt ein neuer Merlo Multifarmer 44.9 CS 170 CVT die Mannschaft bei technischen Einsätzen, zur Höhenrettung und bei Katastrophenlagen. „Wir haben über 30 Jahre mit einem Traktor samt Frontlader und Seilwinde gearbeitet. Jetzt darf ein neues Gerät ran“, erklärt Feuerwehrmann Dipl.-Ing. Michael Gruber. Die Wahl fiel rasch auf den Merlo, da er als einziger Teleskoplader am Markt mit Heckkraftheber und Zapfwelle ausgestattet ist. Entscheidend waren auch die hohe Hubkraft, die 9-Meter-Hubhöhe und die Möglichkeit, eine 8-Tonnen-Seilwinde mit Bergevor-

die hohe Hubhöhe beim Verladen von

und Strauchschnitt zum Einsatz kommt.

richtung zu montieren. Alle Anforderungen wurden erfüllt –und die Feuerwehr ist vollauf zufrieden mit der Wahl ihres Fahrzeugs. Bereits mehrere Einsätze hat der Merlo erfolgreich absolviert. „Da hat alles super funktioniert“, resümiert

Michael Gruber. Die Betreuung durch das Mauch-Team erwies sich dabei als ebenso verlässlich wie die Maschine selbst.

Ganzjährig im Einsatz – Valtra N135 in Stadl-Paura Im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Stadl-Paura ergänzt seit 2025 ein Valtra N135 in Kommunalausführung den Fuhrpark. Die Maschine wurde über die BBG-Ausschreibung beschafft und hat sich seither als echter Allrounder bewährt. Vom Winterdienst über Pflegearbeiten bis zu Transportaufgaben – der Valtra ist das ganze Jahr im Einsatz. Ausgestattet mit Quicke G5L-Frontlader, Hydrac U300-Schneepflug, Tellerstreuer TS 1000R, Fliegl-Arbeitskorb, Hochkippschaufel und Palettengabel mit Niederhalter deckt der Traktor ein breites Einsatzspektrum ab. Robustheit, Wendigkeit und hohe Zuverlässigkeit überzeugen im Alltag. „Wichtig waren uns Hubhöhe, Wendigkeit und eine unkomplizierte Abwicklung – all das konnten wir mit dem Valtra über die BBG optimal abdecken“, heißt es aus dem Wirtschaftshof. Die schnelle Lieferung durch Mauch und einfache Handhabung der Maschine überzeugten ebenso wie die robuste Bauweise und die hohe Zuverlässigkeit. Genau das, was man sich für den ganzjährigen Einsatz im öffentlichen Dienst wünscht. Bei der täglichen Arbeit kommt der Valtra unter anderem bei Schneeräumung, Schnittarbeiten und Transportarbeiten zum Einsatz. Besonders geschätzt wird die übersichtliche Bedienung – ein wesentlicher Vorteil bei wechselndem Personal und häufigen Einsätzen unter Zeitdruck.

Kompetenz, Service und Verlässlichkeit

Ob Bauhof, Feuerwehr oder Wirtschaftshof – Mauchs Stärke liegt im Verständnis kommunaler Anforderungen. Mit der BBGListung, einem breiten Produktportfolio und regional verankerten Fachberatern überzeugt das Unternehmen als verlässlicher Partner für Gemeinden.

Der Valtra N135 ist mit Frontlader und Hydrac Tellerstreuer TS 1000R sowie weiteren Anbaugeräten bestens gerüstet für die vielfältigen Aufgaben am Wirtschaftshof.

VERTRAGSPARTNER

Wenn der Winter über Nacht zuschlägt, müssen Bauhöfe schnell reagieren. Doch oft verlieren Fahrer wertvolle Zeit auf Leerfahrten zurück in den Bauhof, weil das Streugut unterwegs zur Neige geht. Das kostet nicht nur Geld, sondern zehrt auch an Nerven und Ressourcen. Mit mobilen Silos lässt sich dieses Problem einfach lösen: Sie stehen direkt entlang der Streurouten bereit, sparen Kilometer, schonen Fahrzeuge und erleichtern den Arbeitsalltag. Für Bauhöfe bedeutet das weniger Stress im Einsatz.

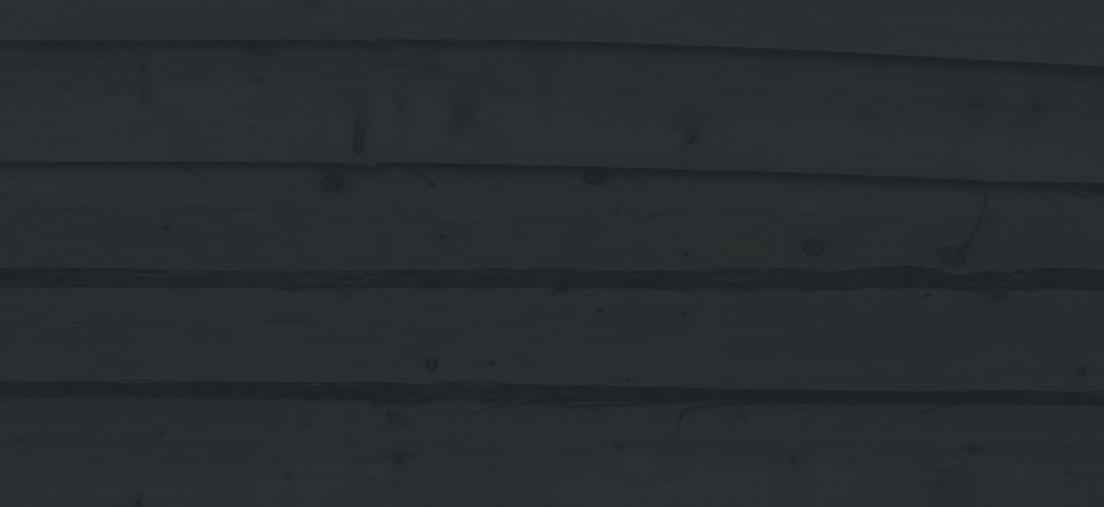

Bei der winterdienstlichen Betreuung von Straßen, Gehsteigen oder Radwegen entstehen häufig unnötige Leerfahrten, wenn Streugut zentral im Bauhof gelagert wird. Nach der Befüllung im Bauhof beginnt die Streufahrt, bis der Vorrat im Streugerät erschöpft ist. Anschließend folgt die erste Leerfahrt zurück in den Bauhof. Nach dem Auffüllen kommt die zweite Fahrt – erneut ohne aktiven Streueinsatz, da das Streuen erst auf der eigentlichen Route wieder startet. Diese Wege kosten Zeit, belasten Fahrer und Fahrzeuge und verursachen zusätzliche Betriebskosten. Die mobilen Silos von HOLTEN bieten hier eine praxistaugliche Lösung. Sie lassen sich entlang der Streurouten so positionieren, dass nach Verbrauch der Streuladung das nächste Silo direkt an der Strecke bereitsteht. Auf diese Weise fahren die Mitarbeiter von Silo zu Silo, anstatt Leerfahrten in Kauf nehmen zu müssen. Die gleiche Technik kann selbstverständlich auch für zentrale Lager im Bauhof eingesetzt werden.

Unterschiedliche Bauarten für verschiedene Anforderungen

Die mobilen Silos sind in zwei Bauarten verfügbar und decken unterschiedliche Einsatzfelder ab. Die Ausführung in Holz/Stahl wird in den Größen 3,5, 5 und 10 m³ angeboten. Sie können ohne Fundament auf festem Untergrund aufgestellt und nach

Effiziente Befüllung: Ein Streufahrzeug nimmt direkt an der Route Streumittel auf – mobile Silos sparen lange Fahrten zurück in den Bauhof.

der Wintersaison unkompliziert eingesammelt werden. Das Holz erweist sich dabei als besonders salzverträglich: Eingelagertes Streusalz wirkt konservierend, was die Lebensdauer des Materials verlängert. Die Variante aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und Stahl fasst 30 m³ und wird ebenfalls ohne Fundament aufgestellt. Zwei mitgelieferte Betonschwellen dienen als Basis. Diese Kombination sorgt für Stabilität und Langlebigkeit und eignet sich vor allem für größere Einsatzgebiete, in denen größere Mengen an Streugut benötigt werden.

Nutzen im täglichen Betrieb

Der Einsatz mobiler Silos reduziert Leerfahrten und spart damit wertvolle Zeit. Fahrer profitieren von besser planbaren Routen, die ohne Umwege abgearbeitet werden können. Für die Bauhöfe bedeutet das geringere Betriebskosten durch reduzierten Treibstoffverbrauch, weniger Fahrzeugverschleiß und kürzere Einsatzzeiten. Darüber hinaus können die Silos dort aufgestellt werden, wo sie im Einsatzgebiet den größten Nutzen bringen. Ein zusätzlicher Vorteil zeigt sich in der Flexibilität bei der Platzwahl. Bauhöfe können die Silos nicht nur entlang der Streurouten, sondern auch in Randlagen oder an neuralgischen Punkten aufstellen, wo im Winter be-

sonders häufig gestreut werden muss. Damit lassen sich Hotspots wie Brücken, Kreuzungen oder stark frequentierte Fußwege gezielt absichern. Ebenso unkompliziert gestaltet sich die Nachsaison: Die Silos werden auf einfache Weise eingesammelt und können im Bauhof oder auf einem Lagerplatz abgestellt werden, bis sie im Herbst wieder benötigt werden.

Wirtschaftlicher Nutzen für Bauhöfe

Neben den praktischen Vorteilen spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine entscheidende Rolle. Leerfahrten entfallen, die Einsatzzeiten verkürzen sich und Fahrzeuge werden geschont. Damit amortisieren sich die Investitionen in mobile Silos innerhalb kurzer Zeit. Besonders wichtig ist die kurzfristige Verfügbarkeit: HOLTEN hält die Silos als Lagerware vor, sodass sie auch kurz vor Beginn der Wintersaison geliefert und eingesetzt werden können. Die Wirtschaftlichkeit zeigt sich auch im Personalaufwand. Wenn Fahrer kürzere Wege haben und die Einsätze effizienter ablaufen, lassen sich Teams gezielter einsetzen. Das reduziert Überstunden und erleichtert die Personalplanung, was gerade in kleineren Bauhöfen ein wesentlicher Vorteil ist. Gleichzeitig steigt die Zuverlässigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern: Glatte Wege und Straßen können schneller gesichert werden.

Spezialist für Winterdiensttechnik

Die HOLTEN GmbH produziert ausschließlich Technik für den kommunalen Winterdienst. Zum Portfolio gehören neben den Silos, die breits seit 1962 gefertigt werden, auch Streugutlagerhallen in Systembauweise, Soleerzeuger, Pumpstationen und Lagertanks. Diese klare Spezialisierung sorgt für hohe Fachkompetenz und praxisgerechte Lösungen. Bauhöfe profitieren zudem von einem umfassenden Service, der von der Beratung über die Planung bis hin zur langfristigen Betreuung reicht. Durch die jahrzehntelange Erfahrung hat sich das Unternehmen auch einen Namen als Partner für individuelle Lösungen gemacht. Je nach örtlicher Gegebenheit können Bauhöfe auf standardisierte Modelle zurückgreifen oder gemeinsam mit HOLTEN maßgeschneiderte Konzepte entwickeln. Dieser enge Austausch sorgt dafür, dass die Technik exakt auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt ist.

Silos aus Holz/Stahl sind in Größen bis 10 m³ erhältlich, lassen sich ohne Fundament aufstellen und punkten durch ihre hohe Salzverträglichkeit.

Mobile Silos im kommunalen Alltag

Mobile Silos sind eine praxisnahe Möglichkeit, den Winterdienst effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Sie verkürzen Einsatzzeiten, senken Kosten und erleichtern den Fahrern die tägliche Arbeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Handlungsspielraum bei der Planung und machen es möglich, auch kurzfristig auf Wetterextreme zu reagieren. Damit leisten sie einen direkten Beitrag zu einem zuverlässigen Winterdienst und zu einer spürbaren Entlastung der Bauhöfe.

3,5 m3, 5 m3, 10 m3 und 30 m3 ohne Fundament aufstellbar auf Lager, sofort verfügbar

alle Bilder:

Sicher durch Schnee und Eis: Solis-Traktoren sind für den kommunalen Winterdienst bestens gerüstet. Mit Allradantrieb, kompakten Modellen, vielseitigen Anbaugeräten und komfortablen Kabinen bieten sie Gemeinden und Betrieben eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für alle Winterdienstaufgaben.

Schnee und Eis stellen Gemeinden und Betriebe jedes Jahr vor große Herausforderungen. Wege, Plätze und Zufahrten müssen zuverlässig geräumt werden. Dafür braucht es Maschinen, die robust, kraftvoll und vielseitig einsetzbar sind. Solis Traktoren, weltweit bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, sind genau dafür gemacht und bieten Sicherheit, Effizienz und Komfort im Wintereinsatz.

Sichere Traktion auf Schnee und Eis dank Allrad Gerade bei Glätte ist zuverlässige Bodenhaftung entscheidend. Alle Solis-Modelle sind mit Allradantrieb erhältlich und sorgen für stabile Fahreigenschaften, auch unter schwierigen Bedingungen und auf rutschigem Untergrund. Ob beim Schneeräumen, Transportieren oder im täglichen Einsatz –der Traktor bleibt dank Allradantrieb sicher in der Spur.

Kompakt und wendig

Solis bietet kompakte und schmale Modelle, die sich ideal für Manöver auf engem Raum eignen. Diese Modelle lassen sich optimal einsetzen bei kleinen landwirtschaftlichen Betrieben und unter beengten Einsatzbedingungen, wo größere Traktoren nur schwer manövrieren können. Dank ihrer Größe können Fahrer effizient Gebäude, Zäune und andere Hindernisse umfahren, was den Winterdienst weniger mühsam und produktiver macht.

Anbaugeräte für jeden Winterdiensteinsatz

Die Arbeit im Winter umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, wie beispielsweise die Schneeräumung. Solis-Traktoren sind mit einer umfangreichen Palette an Anbaugeräten für diese Herausforderungen gerüstet. Schneeschilder bewältigen schnell starke Schneefälle, Streuer verteilen effizient Streugut, um Glättegefahr zu vermeiden, und Frontlader können große Mengen an Schnee oder Material mühelos bewegen. Diese Vielseitigkeit sorgt dafür, dass ein einziger Solis-Traktor mehrere Winterdienstaufgaben bewältigen kann, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung reduziert wird.

Die Bodenfreiheit ist ein entscheidender Faktor bei Schnee und Eis. Solis-Traktoren bieten in der Regel eine Bodenfreiheit von etwa 200 bis 240 Millimetern, wodurch verhindert wird, dass das Fahrwerk an angesammeltem Schnee entlangschleift. So

Mit der Schneebürste entfernt der Solis-Traktor Schnee gründlich und gleichmäßig – besonders geeignet für Gehwege, Parkplätze und größere Flächen, auf denen ein sauberes Räumergebnis gefragt ist.

Solis-Traktor im Winterdienst: mit Frontlader zum Materialtransport und Heckstreuer für sichere und eisfreie Wege.

können die Fahrer sicher auf unebenem Untergrund und in tiefem Schnee arbeiten, ohne das Risiko einer Beschädigung des Traktors oder einer Verlangsamung der Arbeiten.

Reifen mit Grip

Kein Wintertraktor ist ohne die richtigen Reifen komplett. SolisTraktoren sind mit Galaxy Pro-Reifen ausgestattet, die für hervorragende Griffigkeit selbst unter schwierigen Bedingungen ausgelegt sind. Diese Reifen bieten eine verbesserte Traktion auf rutschigen und unebenen Oberflächen und gewährleisten einen sicheren Betrieb und eine verbesserte Effizienz. Die Fahrer können sich beim Arbeiten auf schneebedecktem oder vereistem Gelände sicher fühlen, da der Traktor für jegliche Anforderungen des Winters ausgelegt ist.

Komfortable Kabinen für lange Einsätze

Winterdiensteinsätze dauern oft viele Stunden bei Kälte, Wind und Schneetreiben. Die ergonomisch gestalteten Kabinen der Solis-Traktoren sind mit Heizung und Klimaanlage ausgestattet und bieten so Schutz und Komfort. Die Fahrer können sich somit besser auf ihre Arbeit konzentrieren und ermüden deutlich weniger.

Wartungstipps für den Winter

Damit die Traktoren auch bei Minusgraden zuverlässig laufen, gibt Solis praktische Hinweise für die Winterwartung: dazu zählen Kraftstoffstabilisierung, Kontrolle von Filtern, Reifendruckanpassung und der Einsatz von Schneeketten für eine verbesserte Traktion. Die Befolgung dieser Empfehlungen trägt dazu bei, die Lebensdauer des Traktors zu verlängern, seine Leistung unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu minimieren. Die Traktoren sind nicht nur winterfest konstruiert, sondern werden auch mit dem Service und Knowhow von Solis unterstützt, wodurch sichergestellt wird, dass die Fahrzeuge die ganze Saison über zuverlässig funktionieren.

Starker Partner im Winterdienst

Mit Allradantrieb, vielseitigen Anbaugeräten, solider Bodenfreiheit, wintertauglichen Reifen und komfortablen Kabinen sind Solis-Traktoren bestens für den kommunalen Winterdienst ausgerüstet. Schnee und Eis bewältigen sie mit Leichtigkeit. Unterstützt durch fachkundigen Winterwartungssupport bieten sie Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit – und machen die Arbeit im Winter einfacher und wirtschaftlicher. Die Möglichkeit, die Traktoren live zu erleben, ergibt sich vom 9. bis 15. November auf der Agritechnica in Hannover, Halle 7/ Stand: C20.

Mit einem digitalen Bewässerungssystem unterstützt Augsburg seine Stadtbäume gezielt in Trockenphasen. Die Lösung der mm-lab GmbH verbindet Sensordaten, Wetterinformationen und smarte Tourenplanung – für klimaresilientes Stadtgrün bei gleichzeitig effizientem Ressourceneinsatz.

Im Rahmen des Projekts „Smartes Stadtgrün für ein klimaresilientes Augsburg (SMSA)“ stellt die mm-lab GmbH eine digitale Lösung zur Verfügung, die der Stadt Augsburg eine ressourcenschonende und intelligente Bewässerung von Stadtbäumen ermöglicht. Angesichts der Klimaveränderungen mit steigenden Belastungen durch zunehmende Hitzewellen und Trockenperioden wird dieses Projekt dazu beitragen, den urbanen Baumbestand zu erhalten und die Stadt langfristig klimaresilienter zu machen. Das Ziel des Projekts SMSA ist es, eine ressourcenschonende und bedarfsgerechte Bewässerung für Augsburgs Stadtbäume zu ermöglichen. Dafür wird eine Software zur Verfügung gestellt, die auf Daten aus einem Sensornetzwerk zugreifen kann, welches an mehreren Referenzbäumen die Bodenfeuchtigkeit in verschiedenen Tiefen misst und wichtige Informationen zum pflanzenverfügbaren Wasser am jeweiligen Baumstandort liefert. Zusätzlich sollen Sensoren in den Baumkronen die Reaktion der bewässerten Bäume messen, um auf den Erfolg der durchgeführten Maßnahmen zu schließen. Die gesammelten Informationen werden mit Daten zu Temperatur und Niederschlag des Deutschen Wetterdienstes ergänzt und fließen in die Software zur smarten Stadtgrünbewässerung der mm-lab GmbH ein, wo ein Algorithmus daraus bedarfsorientierte Bewässerungstouren für die Augsburger Stadtbäume ermittelt. Diese Touren werden dann den Fahrern der Bewässerungsfahrzeuge auf einem Display angezeigt. Dies dient nicht nur der routenoptimierten Navigation und dem Auffinden der zu bewässernden Bäume, sondern auch der Steuerung und Dokumentation der Bewässerungsvorgänge. Auf diese Weise hilft diese Technik, insbesondere Jungbäume in ihrer entscheidenden Anwuchsphase zu fördern, damit sie später optimal zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen können. Gleichzeitig ermöglicht sie den zielgerichteten und verantwortungsvollen Einsatz von Ressourcen wie Personal, Technik und Wasser sowie den Schutz der finanziellen Investionen der Kommune in das städtische Grün.

Beitrag zur Klimafestigkeit der Stadt

In Zeiten des Klimawandels, der sich unter anderem durch zunehmend heiße Sommer und längere Trockenperioden auswirkt, ist die Pflege und der Erhalt des urbanen Baumbestands eine wichtige Maßnahme zum Schutz des Stadtklimas. „Mit unserer Lösung leisten wir einen aktiven Beitrag zur Klimafestigkeit. Damit helfen wir den Verlust von Bäumen durch Trockenstress zu verhindern“, erklärt Steffen Firchau, Geschäftsführer der mm-lab GmbH. „Unsere Technologie ermöglicht es, die Bäume genau dann zu bewässern, wenn sie es am meisten benötigen, und gleichzeitig die verfügbaren Ressourcen effizient zu nutzen.“

Langfristige Perspektive und Evaluierung

Das Projekt wird kontinuierlich ausgewertet, wobei die erfassten Daten genutzt werden, um die Effizienz der Bewässerung zu maximieren und die städtischen Grünflächen nachhaltig zu unterstützen. In diesem Rahmen werden die Bewässerungsstrategien regelmäßig angepasst, um den sich ändernden klimatischen Bedingungen gerecht zu werden. So trägt die Technologie nicht nur zur Schonung von Ressourcen bei, sondern auch zur langfristigen Sicherstellung der Vitalität der Stadtbäume, die durch steigende Temperaturen und Trockenheit besonders gefährdet sind.

Integration in eine smarte Stadtlösung

Ein besonderer Anspruch der Stadt Augsburg war darüber hinaus, dass die zu implementierende Lösung auf einer smarten Telematikplattform basiert, die es ermöglicht, die Stadtgrünbewässerung bei Bedarf mit anderen städtischen Aufgaben und Fachbereichen kombinieren zu können. So kann das System zu einer umfassenden und maßgeschneiderten Smart City-Lösung ausgebaut werden, von der die Stadt auf mehreren Ebenen profitiert – sowohl in Bezug auf die Effizienz der Ressourcennutzung als auch auf die Reduzierung der Betriebskosten.

Mit der uniradial x präsentiert pewag eine Schnee- und Traktionskette, die speziell für Breitreifen entwickelt wurde und dank der patentierten starmove®-Technologie mit schräggestellten Kettengliedern für optimalen Grip und hohen Fahrkomfort sorgt. Ergänzt wird das Portfolio durch die neue Eco Line, die Qualität und Wirtschaftlichkeit vereint und mit der uniradial eco eine leicht montierbare Lösung für Fahrzeuge mit begrenztem Freiraum auf der Radinnenseite bietet. Damit zeigt pewag einmal mehr, wie Innovation und Praxistauglichkeit im Winterdienst Hand in Hand gehen.

Ob für Busse, Traktoren, Raupenfahrzeuge oder Forstmaschinen – pewag bietet ein vielfältiges Sortiment an Traktionslösungen speziell für den professionellen Einsatz. Der Anspruch ist dabei immer derselbe: Profis auf Straßen und im Gelände mit qualitativ hochwertigen Produkten zuverlässig zu unterstützen. Ein besonderes Highlight der Professional Line ist die uniradial x, die eigens für Breitreifen entwickelt wurde.

Dank der patentierten starmove®-Technologie sind die Kettenglieder in einem 45-Grad-Winkel angeordnet, was für besseren Bodeneingriff und eine längere Lebensdauer sorgt. Neben ihrer durchdachten Konstruktion überzeugt die Kette auch optisch durch ihre goldene Farbgebung. Dieses Design ist für pewag ein Zeichen der Wertschätzung – ein Tribut an die Helden der Straßen, die im Winter täglich Großes leisten.

Neue Eco Line für mehr Wirtschaftlichkeit

Für die kommende Saison bringt pewag frischen Schwung: Mit der neuen Eco Line erweitert der Kettenhersteller sein Sortiment um eine Linie, die Qualität und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringt. Den Auftakt macht die uniradial eco, die

sich durch ihr leichtes Gewicht und eine hochsitzende Konstruktion leicht montieren lässt und vor allem für Fahrzeuge mit begrenztem Freiraum auf der Radinnenseite eignet. Aktuell ist die uniradial eco in den Kettengrößen 01, 12 und 97 erhältlich und somit passend für gängige Reifendimensionen wie 315/8022,5 oder 385/65-22,5. Damit erweitert sich das Produktspektrum für Profis und eröffnet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Zuverlässiger Partner im Winterdienst

Die praxisorientierte Weiterentwicklung des Sortiments zeigt, dass pewag nicht nur auf Innovation, sondern auch auf die Bedürfnisse der Anwender setzt. Besonders Kommunalbetriebe profitieren von der breiten Auswahl, die vom Premiumsegment bis hin zur neuen Eco Line reicht. Damit können Einsatzleiter flexibel auf unterschiedliche Einsatzbedingungen reagieren und zugleich die Wirtschaftlichkeit im Blick behalten. Die konsequente Kombination aus robuster Technik, einfacher Handhabung und hoher Verfügbarkeit macht pewag-Ketten zu einem verlässlichen Partner im Winterdienst.

21

Wie können Kommunen ihre Fuhrparks klimafit machen, ohne Abstriche bei Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit? Die Antwort liegt zunehmend bei elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen. Der französische Hersteller Goupil hat sich seit 25 Jahren auf diesen Bereich spezialisiert – vom ultrakompakten Transporter für beengte Einsatzgebiete bis zum leistungsstarken Allrounder. Mit Stangl Reinigungstechnik als verlässlichem Vertriebspartner stehen Städten und Gemeinden dafür erprobte Lösungen und kompetente Beratung direkt vor Ort zur Verfügung.

Kommunen stehen beim Fuhrpark zunehmend unter Druck: Strengere Klimavorgaben, steigende Energiekosten und der Wunsch nach mehr Lebensqualität in den Ortszentren machen Elektrofahrzeuge immer wichtiger. Die Gründe liegen auf der Hand: weniger CO2-Ausstoß und Lärm, strengere Klimaschutzgesetze sowie die Erwartungshaltung der Bevölkerung, dass Gemeinden beim Umstieg auf nachhaltige Mobilität mit gutem Beispiel vorangehen. Zudem sind Elektrotransporter im Betrieb oft günstiger als vergleichbare Diesel- oder Benzinfahrzeuge – ein entscheidender Vorteil in Zeiten angespannter Gemeindefinanzen.

Goupil: 25 Jahre Erfahrung mit E-Nutzfahrzeugen

Ein Hersteller, der diese Entwicklung seit vielen Jahren prägt, ist Goupil aus Frankreich. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit über 25 Jahren kompakte Elektrotransporter und ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Über 25.000 Fahrzeuge wur-

den bislang verkauft, rund 2.500 Kunden in Europa setzen auf die Marke. Das Sortiment umfasst drei Modelle, die unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken: den ultrakompakten G2, den vielseitigen G4 und den leistungsstarken G6.

Drei Modelle für unterschiedliche Aufgaben

Der G2 ist mit einer Breite von nur 1,10 Metern und einer Nutzlast von 500 Kilogramm ein Spezialist für enge Gassen, Innenhöfe oder Friedhofsareale. Er bietet Straßenzulassung, eine wetterfeste Kabine und eignet sich besonders für Grünflächenpflege oder innerbetriebliche Logistik. Der G4 gilt als das Allround-Modell. Mit bis zu 1,2 Tonnen Zuladung, einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern und modularen Aufbauten – vom Kipper über Laub- und Abfallsammler bis hin zum Hochdruckreiniger – ist er für nahezu jede kommunale Anwendung gerüstet. Der G6 ist das größte Fahrzeug im Programm. Mit 80 km/h Höchstgeschwindigkeit, über einer

Tonne Nutzlast und Reichweiten von bis zu 150 Kilometern eignet er sich auch für weitere Distanzen und anspruchsvolle Einsätze, etwa in der Abfallwirtschaft oder im Lieferverkehr. Alle Modelle sind vollelektrisch, emissionsfrei im Betrieb und dank Lithium-Batterien zuverlässig im täglichen Einsatz.

Stangl als Exklusivpartner ab 2026

In Österreich übernimmt künftig Stangl Reinigungstechnik den Vertrieb der Goupil-Fahrzeuge. Das Familienunternehmen mit Sitz in Straßwalchen ist seit Jahrzehnten ein etablierter Partner für Kommunen, wenn es um Reinigungstechnik und Kommunalfahrzeuge geht. Seit April 2025 besteht eine enge Zusammenarbeit mit Goupil, ab Januar 2026 ist Stangl exklusiver Vertriebspartner in Österreich. Damit profitieren Kommunen von der direkten Betreuung vor Ort, ausgehend von den drei Standorten von Stangl in Straßwachen bei Salzburg, in Vösendorf nahe Wien und im steirischen Traboch: von der Beratung über die Beschaffung bis hin zu Service und Ersatzteilen. Stangl setzt dabei auf persönliche Ansprechpartner, die Kommunen auch bei Fragen zur optimalen Fahrzeugkonfiguration unterstützen. Auf Wunsch werden Vor-Ort-Vorführungen organisiert, um die Transporter unter realen Bedingungen testen zu können. Alle drei Modelle sind zudem bei der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) gelistet, was die Anschaffung für Gemeinden erleichtert.

Vorteile für Kommunen

Für Städte und Gemeinden eröffnen die Goupil-Transporter eine Reihe von Vorteilen. Sie sind leise, was gerade bei Ein-

sätzen frühmorgens oder am Abend in Wohngebieten ein Pluspunkt ist. Sie reduzieren nicht nur Emissionen, sondern auch Betriebskosten: Strom ist günstiger als Diesel, und da es keine Ölwechsel oder Zündkerzen gibt, sinken die Wartungskosten deutlich. Goupil setzt außerdem auf modulare Aufbauten, die eine Vielzahl von Aufgaben abdecken – von der Abfallsammlung über den Transport von Grünabfällen bis zur Hochdruckreinigung. Damit können Kommunen ihre Fahrzeugflotten flexibel an den Bedarf anpassen. Auch die einfache Bedienung und der barrierefreie Einstieg sind Pluspunkte im täglichen Einsatz. Hinzu kommt die hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern, da die Fahrzeuge vibrationsarm fahren und ein ergonomisches Fahrerumfeld bieten. Gerade bei Stop-&-Go-Einsätzen wirkt sich das positiv auf die Arbeitsbelastung aus. Kommunale Bauhöfe, Grünflächenämter oder Facility Services profitieren somit von alltagstauglichen, robusten und nachhaltigen Fahrzeuglösungen.

Zukunftssichere Mobilität für Gemeinden Mit der Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung von Goupil und der regionalen Stärke von Stangl entsteht in Österreich ein starkes Angebot für Kommunen, die auf Elektromobilität setzen wollen. Die drei Modelle G2, G4 und G6 decken ein breites Einsatzspektrum ab – vom wendigen Kleinfahrzeug bis zum leistungsfähigen Allrounder. Dank der Verfügbarkeit über die BBG können Gemeinden die Fahrzeuge unkompliziert und rechtssicher beschaffen. Für Gemeinden bedeutet das eine Investition in umweltfreundliche und wirtschaftliche Mobilität.

Die Elektrotransporter von Goupil decken ein breites Einsatzspektrum ab: Links der kompakte G2, der sich mit nur 1,10 m Breite und 500 kg Nutzlast ideal für beengte Bereiche, Friedhöfe oder innerbetriebliche Transporte eignet. Rechts der G4, das vielseitige Allround-Modell mit KipperAufbau, bis zu 1,2 t Zuladung und modularen Aufbaumöglichkeiten für Aufgaben wie Abfallsammlung, Grünflächenpflege oder Logistik.

Mechanische Wildkrautbekämpfung ohne Chemie gewinnt in Kommunen zunehmend an Bedeutung. Mit der neuen Wildkrautbürste bietet Egholm eine praxisgerechte Lösung, die Leistung, Flexibilität und Nachhaltigkeit verbindet – speziell für den Einsatz auf befestigten Flächen.

Mit der Wildkrautbürste stellt Egholm eine leistungsstarke Lösung zur mechanischen Unkrautbekämpfung vor – entwickelt für die multifunktionalen Geräteträger Park Ranger 2155, City Ranger 2260 und City Ranger 3070. Konzipiert für Gehwege, Plätze, Pflaster, Asphalt und andere versiegelte Oberflächen, arbeitet sie komplett ohne Pestizide – wirkungsvoll im Einsatz, schonend für die Umwelt.

Maximale Flexibilität – präzise bis an die Kante

Die Wildkrautbürste überzeugt durch hohe Beweglichkeit: Sie ist vollhydraulisch in alle Richtungen verstellbar und lässt sich auch seitlich schwenken. Dadurch erreicht sie selbst schwer zugängliche Bereiche wie Fugen, Bordsteinkanten oder Mauerränder mühelos. Gesteuert wird das Anbaugerät komfortabel per Joystick aus der Fahrerkabine. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Fläche während der gesamten Vegetationsperiode nahezu unkrautfrei – ganz ohne Chemie.

Zwei Bürstenvarianten – abgestimmt auf den Einsatzzweck

Für unterschiedliche Anforderungen stehen zwei wechselbare Bürstenköpfe zur Verfügung: die „Schonbürste“ mit Flachdrahtbündeln für empfindliche, gepflegte Oberflächen mit leichtem Bewuchs, sowie die „Kombibürste“ mit gezopftem Draht und Flachdrahtbündeln für gröbere Untergründe und

stark verwurzeltes Unkraut. Beide Bürsten lassen sich direkt am Geräteträger schnell und werkzeuglos wechseln.

Optionales Saugsystem – für ein sauberes Ergebnis

Die Wildkrautbürste kann mit einem Saugmund und dem Kehrsaugbehälter kombiniert werden. Gelöste Pflanzenreste, Erde und Schmutz werden sofort aufgenommen, zusätzliche Reinigungsschritte entfallen. Eine Schutzvorrichtung verhindert, dass Unkraut unkontrolliert weggeschleudert wird. Auch diese Komponenten lassen sich werkzeuglos an- und abbauen.

Nachhaltig, zuverlässig, zukunftssicher

Die chemiefreie Arbeitsweise entspricht aktuellen Umweltstandards und erfüllt die steigenden Anforderungen im kommunalen Grünflächenmanagement. Damit bietet Egholm eine nachhaltige Lösung für Städte, Gemeinden und Dienstleister, die umweltbewusst handeln und gesetzliche Vorgaben einhalten wollen.

Einfach im Handling

Für maximale Anwenderfreundlichkeit sorgt ein Stützfuß, mit dem sich die Bürste schnell, sicher und ohne Werkzeug anoder abbauen lässt. Egholm zeigt mit der Wildkrautbürste, wie sich Alltagstauglichkeit und Umweltbewusstsein verbinden lassen.

Wo viele Menschen unterwegs sind, fällt auch viel Abfall an. Am Dornbirner Bahnhof sorgt deshalb moderne Technik für mehr Sauberkeit: Abfallbehälter mit Pressfunktion komprimieren hier den Müll um ein Vielfaches.

An Bahnhöfen herrscht reger Betrieb: Pendler, Schüler, Reisende – und wo viel los ist, fällt auch viel Müll an. Aus diesem Grund setzt Dornbirn hier nicht auf konventionelle Mistkübel, sondern auf Solar-Presshaie der Marke Abfallhai. Ihr Innenleben presst den Müll automatisch zusammen, sodass ein Vielfaches an Abfall hineinpasst. Für die Mitarbeiter der Stadt macht das einen spürbaren Unterschied. „Früher mussten wir diese Stellen mehrfach am Tag anfahren. Heute reicht es, wenn wir einmal täglich kommen“, erzählt Bauhofleiter Michael Schwendinger. Schon bevor sich Dornbirn für die besonders aufnahmefähigen Presshaie an stark frequentierten Orten der Stadt entschieden hat, arbeitete man mit Abfallhai zusammen. Insgesamt betreut Vorarlbergs bevölkerungsreichste Stadt rund 80 Standard-Abfallhaie. Sie sind längst fester Bestandteil des Stadtbilds. Im Vergleich zu früheren offenen Kübeln bringt ihr geschlossenes Design klare Vorteile: kein herausgezogener Müll durch Vögel oder andere Tiere und weniger Geruchsbildung.

Sauberkeit durch Technik am Bahnhof

Die beiden Solar-Presshaie ergänzen dieses System am Bahnhof und an weiteren neuralgischen Stellen der Stadt. Dort, wo innerhalb weniger Stunden große Mengen anfallen, zeigt sich die Stärke der Pressfunktion. Das Fassungsvermögen steigt je nach Modell auf ein Mehrfaches. Das Funktionsprinzip ist ebenso einfach wie effizient: Ein Solarpanel auf dem Dach liefert die Energie, um den Inhalt im Inneren regelmäßig zu verdichten. Statt der üblichen 120 bis 150 Liter eines Standardbehälters ist laut Hersteller das Abfallvolumen um das 5- bis 7-fache verdichtbar. Dadurch verlängern sich die Entleerungsintervalle – ohne dass Stromanschlüsse oder zusätzliche Technik vor Ort nötig wären.

80 Abfallhaie sind im Stadtgebiet von Dornbirn platziert.

Abfallhai im Stadtbild: Das schlichte Edelstahl-Design fügt sich unauffällig in öffentliche Plätze ein und sorgt zugleich für Sauberkeit.

Weniger Touren, mehr Sauberkeit

Die Kombination aus bewährten Standard-Haien und sieben Solar-Pressmodellen hat die Abfallwirtschaft der Stadt erleichtert. Weniger Fahrten und eine aufgeräumte Erscheinung – das System erfüllt die Erwartungen und wird von den Mitarbeitern wie von den Bürgerinnen und Bürgern geschätzt. Gerade an stark frequentierten Plätzen zeigt sich: Die Investition in SolarPresshaie zahlt sich mehrfach aus – durch Sauberkeit und Effizienz.

Neben den konventionellen Abfallhaien sorgen sieben Solar-Presshaie an stark frequentierten Stellen der Stadt dafür, dass das hohe Abfallaufkommen mit weniger Entleerungen bewältigt werden kann.

Der Abfallhai –Ihre nachhaltige Lösung von Anfang an.

Scannen Sie den QR-Code und vereinbaren Sie Ihren Termin, um mehr über den Abfallhai und seine Vorteile zu erfahren.

Geschäftsführer Thomas Schuster thomas.schuster@abfallhai.com

+43 664 410 27 37 www.abfallhai.com

Der Materialkreislauf

Im Einsatz für sichere Wege: Der Hansa APZ1003 XL im Winterdienst.

Mit gleich drei Marken hat sich der Salzburger Kommunalfahrzeug-Spezialist Pappas die begehrten BBG-Listungen gesichert: Unimog, Bucher und Hansa. Damit bietet das Unternehmen der öffentlichen Hand ein starkes Trio an Kommunalmaschinen – ein Angebot, das Vergabesicherheit, Qualität und Vielfalt verbindet.

Der Bedarf der öffentlichen Hand an kommunalen Maschinen ist auch in wirtschaftlich schweren Zeiten gegeben, werden doch die Aufgaben tendenziell eher größer als kleiner. Kommt es in einzelnen Segmenten zu einer verstärkten Nachfrage seitens des Bundes, der Bundesländer, der Städte und Gemeinden, so wird die BBG (Bundesbeschaffungs GmbH) aktiv und initiiert eine die gesammelten Wünsche der öffentlichen Auftraggeber umfassende Ausschreibung. Anhand klar und professionell kommunizierter Kriterien startet die BBG einen gleichermaßen komplexen wie professionellen Prozess, an dessen Ende ein Produkt steht, das die BBG als bestes Basisangebot sieht. Mit dieser Empfehlung in Form des BBG-Siegels ausgestattet, kann das Produkt von der öffentlichen Hand ohne weitere Ausschreibungen und trotzdem mit der vollen Vergabesicherheit gekauft werden.

Prozesse mit hohen Anforderungen

Den kommunalen Maschinen- und Fahrzeugbereich beleuchtend, betrifft das nicht nur die jeweilige Grundkonfiguration, sondern auch die für den Betrieb relevanten Anbaugeräte, Aufbauten und Sonderausstattungen, wodurch eine Feinabstimmung auf das jeweilige Einsatzgebiet innerhalb des Angebots ermöglicht wird. Dass eine BBG-Lis-

tung kein Zufallsprodukt und schon gar kein Gefallen, sondern vielmehr eine hart erarbeitete Wertschätzung für nachhaltige, transparent agierende und serviceorientierte Lieferanten ist, macht sie wertvoll und die Unternehmen stolz.

Drei Marken, ein starkes Trio

Pappas hat die Relevanz der BBG von Beginn an nicht nur erkannt, sondern sich den teils extrem komplexen und damit auch teuren Prozessen umfassend gestellt. Mit dem Unimog und damit dem Vater aller großen kommunalen Geräteträger war es Pappas bereits in der Vergangenheit möglich, das BBG-Siegel einzufahren; jetzt gelang es auch den von Pappas in Österreich vertriebenen Marken Bucher und Hansa, sich das BBG-Siegel in zwei hart umkämpften Segmenten zu sichern und damit ab sofort ein unschlagbares Trio anzubieten.

Attraktivität über die Modellgrenzen hinaus

Dieses beinhaltet, neben dem bereits erwähnten Unimog aus dem Hause Mercedes-Benz, die Kehrmaschine V20 des Schweizer Herstellers Bucher und die APZ1003 XL der deutschen Kommunalmaschinenmanufaktur Hansa. Das freut die Verantwortlichen aller Marken sehr, zumal es immer nur für einzelne, aber nie für alle Angebotssegmente gültige BBG-

Unimog mit Kranaufbau: ein Beispiel für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Kommunalbereich.

Im Dienst der Sauberkeit: Bucher CityCat V20 bei der Straßenreinigung.

Listungen gibt. Anders ausgedrückt: Die Listung eines Mo Schmalspurgeräte, wie sie unterhalb des mit dem BBG-Siegel

Pappas_ZeK_186x125_Kommunal_DRUCK.pdf 1 07.07.25 09:51

Ihr besserer Partner

für Kommunal- und Sonderfahrzeuge.

365 Tage im Einsatz – mit Kommunal- und Sonderfahrzeugen von Pappas. Für Städte, Gemeinden, Einsatzorganisationen sowie Industrie- und Energieversorger.

21x

Sichere und attraktive Radwege sind die Grundlage für eine gelingende Mobilitätswende. Doch bislang fehlt es in Österreich an einheitlichen Daten zum Zustand der Radinfrastruktur. Mit dem Forschungsprojekt InfraRad entwickelt das AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Partnern erstmals einen standardisierten Erhebungskatalog und setzt dabei auf modernste Technik wie das Messfahrrad BikeStar. Ziel ist eine transparente, vergleichbare und praxisgerechte Datengrundlage, die Gemeinden und Infrastrukturbetreibern hilft, Lücken zu schließen, Mängel zu beheben und Investitionen gezielt zu steuern.

Radverkehr ist ein zentraler Baustein für die Mobilitätswende: Er trägt zur Reduktion von Emissionen bei, verbessert die Gesundheit der Bevölkerung und erhöht die Lebensqualität in Städten und Gemeinden. Damit Radfahren aber für alle Altersgruppen – von Kindern bis zu Senior:innen – sicher und attraktiv wird, braucht es eine hochwertige Infrastruktur. Diese muss ausreichend breit, durchgängig, gut gewartet und intuitiv benutzbar sein. Doch die aktuelle Datengrundlage über den Zustand und die Ausgestaltung von Radwegen in Österreich ist unzureichend. Es existieren unterschiedliche Standards in den Bundesländern, mit variierender Detailtiefe und Qualität der Erhebungen. Die öffentlichen Stellen benötigen jedoch verlässliche, flächendeckende Informationen, die in der GraphenintegrationsPlattform (GIP), dem offiziellen digitalen Verkehrsnetz, zusammengeführt werden. Nur so können Mängel systematisch behoben, Lücken geschlossen und Infrastrukturen langfristig erhalten werden.

InfraRad: effizient, objektiv und vergleichbar Mit dem neuen Forschungsprojekt InfraRad, das vom AIT Austrian Institute of Technology geleitet wird, soll eine österreichweit einheitliche Methode zur Erhebung und Bewertung von Radinfrastruktur entwickelt werden. Ziel ist es, Daten effizient und objektiv zu erfassen, den Zustand von Radwegen transparent zu dokumentieren und den Planungs- und Instandhaltungsprozessen eine fundierte Basis zu geben. Im Mittelpunkt steht ein standardisierter Erhebungskatalog, der gemeinsam mit Vertreter:innen aus Verwaltung, Planung und Forschung entwickelt wird.

Er definiert, welche Eigenschaften eine sichere und fehlerverzeihende Radinfrastruktur erfüllen muss – und mit welcher Methodik diese Merkmale zuverlässig erhoben werden können. Karin Markvica, Projektleiterin am AIT, beschreibt das Vorgehen so: „Wesentliche Eckpfeiler des Projekts ,InfraRad‘ sind ein standardisierter Erhebungskatalog für Radinfrastruktur, die Testung von möglichen Erhebungsmethoden mittels Messfahrrad und daraus resultierende Erkenntnisse zur Detailtiefe der Daten und die Integration der neuen Daten in die GIP. Unser Ziel ist es, dass Infrastrukturbetreibende und Planende in Österreich langfristig genau die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie in ihrem Arbeitsalltag brauchen.“

BikeStar: Präzise

Vermessung per Messfahrrad

Ein zentrales Werkzeug im Projekt ist das AIT-Messfahrrad BikeStar. Es handelt sich um ein dreirädriges Transportfahrrad, das als mobiles Messlabor mit modernster Sensorik fungiert. Der BikeStar ist mit 3D-Kameras, LiDAR-Laserscanner, präziser Koppelnavigation, Inertialsensoren und Temperatursensorik ausgestattet. Damit können Eigenschaften wie Wegbreite, Oberflächenbeschaf-

fenheit, Steigungen, Sichtverhältnisse, Verkehrszeichen oder auch die thermische Belastung objektiv erfasst werden – selbst auf schmalen oder schwer zugänglichen Abschnitten. Die Daten werden automatisiert ausgewertet, etwa zur Erkennung von Fahrbahnschäden oder zur Analyse des Fahrkomforts. Das ermöglicht nicht nur eine umfassende Bestandsaufnahme, sondern auch ein laufendes Infrastrukturmonitoring, das zielgerichtete Wartungsmaßnahmen erleichtert. Der BikeStar wird entsprechend der Anforderungen der Stakeholder:innen in Österreich im Projekt InfraRad weiterentwickelt, um alle notwendigen Parameter erheben zu können.

Österreichweites Benchmarking als Ziel InfraRad verfolgt das Ziel, den Zustand der Radinfrastruktur nicht nur lokal zu verbessern, sondern auch überregional vergleichbar zu machen. Ein österreichweites Benchmarking soll Entscheidungsträger:innen in Bund, Ländern und Gemeinden bei der Priorisierung von Investitionen unterstützen. Gleichzeitig wird durch die Integration in die GIP sichergestellt, dass alle relevanten Daten zentral verfügbar sind und nachhaltig genutzt werden können.

Bei der Kommunalmesse und am Gemeindetag, die dieses Jahr am 2. und 3. Oktober gemeinsam in Klagenfurt veranstaltet wurden, konnte der Gemeindebund insgesamt rund 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter begrüßen. Unter dem Motto „Nachhaltige Zukunft gemeinsam schaffen. Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.“ holten sich die Besucher Inputs und Ideen für ihre Arbeit in den Gemeinden und diskutierten dabei die aktuellen kommunalpolitischen Themen.

Am 2. und 3. Oktober 2025 wurde Klagenfurt zum Zentrum der österreichischen Kommunalpolitik. Rund 2.000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter aus allen Bundesländern kamen zum 71. Österreichischen Gemeindetag und zur gleichzeitig stattfindenden Kommunalmesse 2025. Unter dem Motto „Nachhaltige Zukunft gemeinsam schaffen. Ökologisch. Ökonomisch. Sozial.“ standen zwei Tage ganz im Zeichen von Austausch, Innovation und Praxisnähe.

Zukunftsthemen für Gemeinden im Fokus

Die Kommunalmesse präsentierte auf 17.000 m2 Ausstellungsfläche mehr als 200 Unternehmen, Institutionen und Organisationen. Sie bot einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Energieversorgung, Digitalisierung, Fahrzeugtechnik und kommunale Infrastruktur. Besonders geschätzt wurde der unmittelbare Praxisbezug: Im Freigelände konnten die Besucher Maschinen, Geräte und Werkzeuge testen und sich ein Bild von neuen Technologien machen. Auch die Leistungsschau des Bundesministeriums für Inneres sorgte mit der Präsentation moderner Einsatztechnik für großes Interesse.

Austauschplattform für Österreichs Gemeinden

Der Österreichische Gemeindetag, der parallel zur Kommunalmesse stattfand, bot ein dichtes Programm an Diskussionen und Fachvorträgen. Für Bürgermeister:innen, Amtsleiter:innen und kommunale Entscheidungsträger:innen stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt – eine Gelegenheit, voneinander zu lernen und neue Netzwerke zu knüpfen. Die Verbindung von Theorie, Praxis und direktem Gespräch machte den Erfolg des Formats und der Kombination von Gemeindetag und Kommunalmesse erneut deutlich.

Politische Prominenz und Signalwirkung

Wie schon in den Vorjahren war die Veranstaltung auch heuer wieder von politischer Prominenz geprägt. Die Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Vertreter:innen aus Bund und Ländern unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung der Gemeinden als tragende Säule des Staates. Der direkte Dialog mit Entscheidungsträger:innen auf Bundesebene wurde von vielen Teilnehmer:innen als besonders wertvoller Impuls für die zukünftige kommunalpolitische Arbeit gewertet.

Mehr als 34.000 Fachbesucher nutzten die demopark in Eisenach, Europas größte Freilandausstellung der Grünen Branche, um neueste Techniktrends live zu erleben und zu testen. Trotz wetterbedingter Unterbrechung überzeugte die Messe mit Innovationskraft, Praxisnähe und der gelungenen Premiere des demopark Campus.

Tausende interessierte Fachbesucher aus dem In- und Ausland trafen sich vom 22. bis 24. Juni auf der demopark in Eisenach, um sich auf Europas größter Freilandausstellung der Grünen Branche in Sachen Technologie und Innovation auf den neuesten Stand zu bringen. „Dass die demopark für die europäischen Garten- und Landschaftsbauer, aber auch für Kommunalprofis und Greenkeeper der Fixpunkt im Messekalender ist, hat sich auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll bestätigt“, resümiert demopark-Messedirektor Dr. Tobias Ehrhard.

Unterbrechung wegen Sturmwarnung

Selbst die vorübergehend unbeständige Wetterlage stand

dem Erfolg dieser 13. Ausgabe der Branchenmesse nicht im Weg. So entschied sich der Veranstalter am Messemontag aufgrund hoher Windgeschwindigkeiten sowie in Teilen gemeldeter Sturmböen bis zu 75 km/h, das Gelände zu räumen und die Messe zu unterbrechen. „Nach Sondierung der Gefährdungslage haben wir uns im Sinne der Sicherheit unserer Aussteller und Besucher entschieden, das Gelände zu räumen und die Messe erst am Dienstag fortzusetzen“ betont Ehrhard.

Open-Air-Teststrecke für die Branche

Die seit 2005 regelmäßig im thüringischen Eisenach durchgeführte Fachmesse konnte nach der unfreiwilligen Unter-

Sommerzeit ist Planungszeit: Die Winterdienst-Profis von Zaugg zeigten, welche Lösungen im nächsten Winter den Unterschied machen.

brechung am Folgetag wieder mit einer starken Besucherresonanz punkten. 34.000 Besucher aus Deutschland und dem europäischen Ausland nutzten die Gelegenheit, das Technikportfolio von mehr als 400 Ausstellern, aufgeteilt in 80 Produktsegmente, auf Herz und Nieren zu prüfen. „Schließlich ist die demopark kein schlichter Showroom, sondern eine Open-Air-Teststrecke für technikaffine Profis“, betont Ehrhard. Die Messe offeriere wichtige Stimuli für zukunftsorientierte Investitionsentscheidungen, sei es in der Grünflächenpflege, im Kommunaleinsatz oder im Greenkeeping. „Im Kern geht es dabei natürlich immer um einen messbaren Zusatznutzen, um Technik, die sich bezahlt macht“, sagt der Branchenexperte.

Gelungene Premiere: demopark Campus

Weil gute fachliche Praxis durch Denkanstöße noch besser werden kann, bietet die demopark seit Jahren stets auch ein

hochkarätiges Begleitprogramm. Mit dem demopark Campus fand das Vortrags- und Dialogprogramm in einem ebenso anregenden wie angenehmen Ambiente statt. „Unser Fachprogramm war in diesem Jahr besonders zugkräftig. Ganz bewusst haben wir Themen und Problemstellungen aufgegriffen, die Kommunen und Landschaftsbauer umtreiben –von der Biodiversität über kluge Digitalprozesse bis hin zum Bürokratieabbau. Besonders gefreut hat mich die gelungene Premiere des demopark Campus mit seiner offenen, einladenden Atmosphäre“, sagt Ehrhard. Die Besucherbefragung des Messeveranstalters verdeutlicht erneut, wie sehr das Fachpublikum die Kombination aus Angebotsvielfalt, Innovationsimpulsen und praktischer Maschinenerprobung an der demopark schätzt. Rund 90 Prozent beabsichtigen wiederzukommen, wenn die demopark im Juni 2027 erneut ihre Tore öffnet.

Auf dem Freiluft-Messegelände finden eindrucksvolle Demoshows statt: Die Profis von Pfanzelt, Schlang & Reichart, Kugelmann und Drutzel präsentieren hier gemeinsam ihr Können.

Hochwasserereignisse stellen Gemeinden vor immer größere Herausforderungen – nicht zuletzt durch den Klimawandel und die Zunahme von Starkregen. zek KOMMUNAL sprach mit Prof. Dr. Günter Blöschl, Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie sowie Direktor des PhD-Programms „Water Resource Systems“ an der TU Wien, über Risikowahrnehmung, technischen und organisatorischen Hochwasserschutz sowie die Bedeutung von Eigenvorsorge und Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.

zek: Herr Prof. Blöschl, Sie gelten als einer der weltweit führenden Experten im Bereich Hochwasser-Hydrologie – kürzlich wurden Sie dafür mit dem renommierten Stockholm Water Prize ausgezeichnet, dem „Wasser-Nobelpreis“ für herausragende Leistungen in der Wasserforschung. Sie beschäftigen sich also schon sehr lange mit Extremereignissen in der Hydrologie. Wie hat sich die Risikowahrnehmung in den Gemeinden in den letzten Jahren verändert?

Prof. Günter Blöschl: Sie hat sich klar verändert. Leider hatten wir in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe großer Hochwasser – sowohl an großen Flüssen wie der Donau als auch an kleinen Bächen nach Gewittern. Auch sogenannte Muren und Rutschungen auf Flächen ohne Gewässer traten auf. Diese Ereignisse haben das Risikobewusstsein stark geschärft. Über die letzten 20 bis 30 Jahre hat sich da viel verschoben. zek: Hat das auch Auswirkungen auf die Investitionen der Gemeinden in den Hochwasserschutz?

Prof. Günter Blöschl: Ja, absolut. Österreich hat grundsätzlich eine lange Tradition, Hochwasserschutz ernst zu nehmen. Vor allem große Gemeinden haben schon seit vielen Jahren investiert, kleinere in unterschiedlichem Ausmaß. Man sieht aber insgesamt viele Aktivitäten. Wichtig ist, dass technischer Hochwasserschutz – also etwa mobile Wände – nur ein Teil ist. Genauso bedeutend sind passiver Schutz und das Management während eines Ereignisses: Wie schnell reagiert man, wie gut ist die Bevölkerung informiert? Ein Beispiel: Bei den Katastrophen 2021 in Deutschland und 2024 in Spanien gab es jeweils

Prof. Dr. Günter Blöschl, Leiter des Instituts für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der TU Wien und führender Experte in der Hochwasser-Hydrologie.

Hochwasser zeigen, wie gewaltig die Kräfte der Natur sein können.

rund 200 Todesopfer. Die Hälfte davon starb, weil Menschen in die Garage gingen, um ihr Auto zu retten – etwas, das vermeidbar gewesen wäre, wenn die Bevölkerung besser informiert gewesen wäre. Das zeigt: Hochwasserschutz ist mehr als nur Technik, es ist ein umfassendes Management. zek: In den letzten Jahren häufen sich Starkregenereignisse auf kleiner Fläche. Was bedeutet das für den Hochwasserschutz?

Prof. Günter Blöschl: Studien zeigen, dass kurze, intensive Starkregen in Österreich um rund 20 Prozent zugenommen haben – deutlich mehr als die Tagesniederschläge. Das betrifft vor allem kleinere Flächen, Bäche und Hänge. Hier wird Anpassung immer wichtiger. Bauliche Maßnahmen wie Schutzdämme allein reichen nicht, deshalb ist die individuelle Eigenvorsorge entscheidend. Niemand kann einen Schutzdamm um jedes Haus bauen. Aber es gibt viele kleine Maßnahmen – Kellerfenster sichern, Türen abdichten, sensible Bereiche schützen. Dazu kommt Information und Bewusstseinsbildung. Förderungen können helfen, diese Maßnahmen umzusetzen.

zek: Welche Rolle spielt Digitalisierung im Hochwassermanagement?

Prof. Günter Blöschl: Vorhersagesysteme gibt es in Österreich seit über 100 Jahren. Heute sind die Methoden deutlich verfeinert, und auch künstliche Intelligenz wird eingesetzt. Aber ich sehe keine Revolution, sondern eine kontinuierliche Verbesserung. Besonders für große Flüsse sind die Vorhersagen recht genau. Für kleine Bäche ist es schwieriger, weil die Vorwarnzeit oft nur Minuten beträgt und Gewitter räumlich schwer vorhersagbar sind. Hier gibt es noch Forschungsbedarf. zek: Wie wichtig ist die Sensibilisierung der Bevölkerung?