Sonderausgabe 2006

Für unsere Gäste

pagine italiane (22-27)

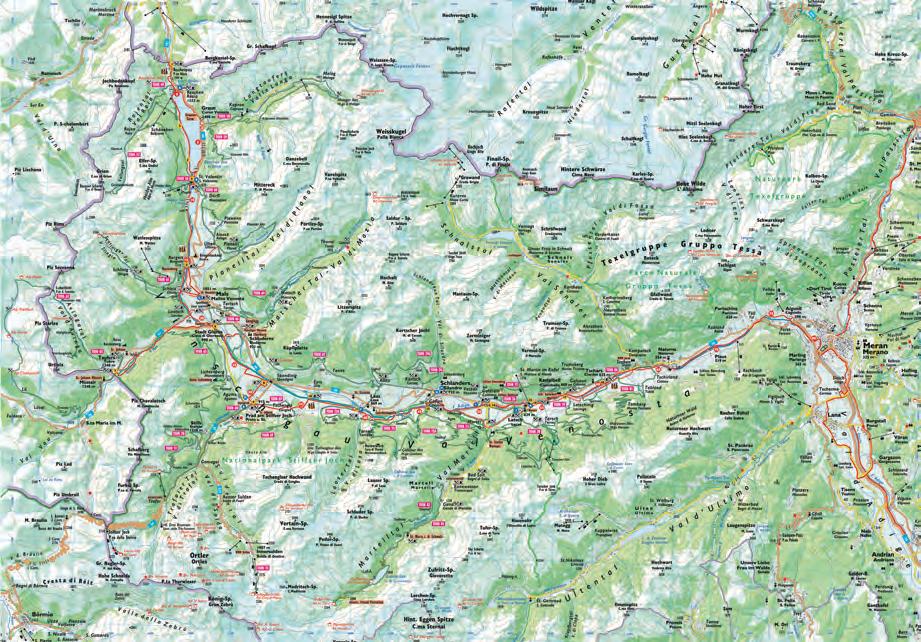

im Vinschgau

Inhalt:

Reinhold Messners 15. Achttausender

Wandern

Wildromantischer Felsenweg: die Uinaschlucht

Gletscher in Schnals: von oben ins Tal blicken

Acht Kirchen-Wanderung in Taufers i.M.

Pagine italiane

Ötzi, un caso per l´ispettore

ab Seite 4

Seite 8-9

Seite 10-11

Seite 12-13

pagina 22-23

Machu Picchu al Passo dello Stelvio pagina 24-25

I portali di Marmo a Laces pagina 26-27

Ortschaften

Karthaus: besinnlich und spannend

Latsch und Schlanders: 100 Jahre Marktgemeinden

Matsch: ...Jäger, Grafen und andere Matscher

Martell: Belgier in Martell

Kraft- und Kultplätze im unteren Vinschgau

Haflinger: rassige Blondinen mit Vinschger Wurzeln

Dantestraße 4, 39028 Schlanders

Tel. 0473 - 732196

Fax 0473 - 732451 redaktion@vinschgerwind.it

Chefredakteur: Erwin Bernhart

Stellvertreterin: Magdalena Dietl Sapelza

Grafik: Hartwig Spechtenhauser

Seite 34-35

Seite 36-37

Seite 38-39

Seite 40-41

Seite 44-45

Seite 52-53

Impressum:

Sonderdruck zum „Der Vinschger Wind“ 12/2006

Mitarbeiter: Hans Wielander, Gianni Bodini, Ludwig Fabi, Angelika Ploner, Brigitte Thoma, Monika Feierabend, Roman Burgo, Martin Veit, Maria Gerstgrasser, Elke Wasmund, Brigitte Alber, Hanspeter Gunsch

Werbung: Edwina Oberthaler, Ilse Wunderer, Gerti Alber, Markus Berger

Druck: Fotolito Varesco, Auer, Nationalstraße 57

Preise: Einzelnummer Euro 0,80; Jahresabonnement im Vinschgau: Euro 10; außerhalb des geogrfischen Bezirkes Vinschgau Euro 30; restl. Italien und Auslandsabonnement: Euro 100 (Inkl. Porto); Schweiz: Sfr 95.Eigentümer und Herausgeber: Info-Media GmbH.

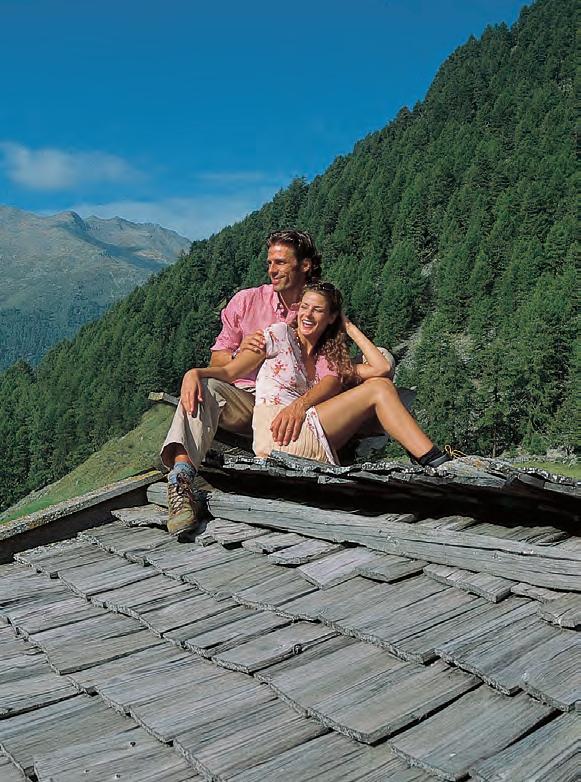

Freu ndsc haftm itSt i(e)l

Editorial

Liebe Urlaubsgäste,

wir, das Team der Bezirkszeitung „Der Vinschger Wind“ und unsere Werbekunden, heißen Sie in unserer Ferienregion Vinschgau herzlich willkommen. Mit dem „Sommerwind“, wie wir diese Sonderausgabe nennen, haben wir uns bemüht, Ihnen einen kleinen Einblick in die Vielfalt unseres Tales mit seinen nicht minder reizvollen Nebentälern zu bieten. Mit einigen Blicken über unser Tal hinaus. Vielleicht können Sie bei der Lektüre die eine oder andere Anregung mitnehmen, auf Ihrer Entdeckungsreise durch den Vinschgau mit den Nebentälern. Unvergleichliche landschaftliche Reize, kulturhistorische Stätten, sportliche Betätigungen, urig Kulinarisches: der Vinschgau ist diesbezüglich ein reiches Tal. Für Bewegung sorgt seit gut einem Jahr zudem der neue Vinschger Zug, mit dem Eindrücke aus dem Tal in gemütlichem Vorbeihuschen gesammelt werden können. Eine interessante Kombination dazu bieten die Fahrräder und die im Tal verstreuten Aufstiegsanlagen. Im Nu sind Sie damit auf Panoramaterrassen mit atemberaubenden Ausblicken und erfrischender Luft. Allen Gästen wünscht das Team vom „Vinschger Wind“ einen erholsamen, von gewünschtem Wetter gesäumten Urlaub, ein Entdecken der Vinschger Kultur und des Vinschger Kulinariums und ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Erwin Bernhart

Messner Mountain Museum

Der 15. Achttausender für

Reinhold Messner

Reinhold Messner: „Ich will Emotionen erzeugen.“

unten: Schloss Sigmundskron, das das MMM-Firmian beheimatet

schlingt, dort, wo die Schnellstraße von Meran nach Bozen kurz in den Berg verschwindet, dort, wo der Blick auf den Südtiroler Hausberg, dem Schlern, der Blick auf die Texelgruppe hinter Meran und Bozen zu

Füßen liegt, dort ist ein starker Ort. Auf dem felsien Hügel ragt die Burgruine Schloss Sigmundskron weithin sichtbar empor. Geografisch zentral gelegen ist Schloss Sigmundskron für die jüngere Südtiroler Geschichte ein starker Ort: Die größte Protestkundebung der Südtiroler Geschichte fand 1957 dort uner der Führung des damals frisch gebackenen Obannes der Südtiroler Volkspartei Silvius Magnago statt. Über 30.000 Südtiroler versammelten sich in der Burganlage, um gegen die Nichteinhaltung des Pariser Vertrages zu protestieren und eine eigenstänige Autonomie mit der Parole „Los von Trient“ zu fordern. Im Jahr 1996 hat die autonome Provinz die Burgruine angekauft.

Kein geringerer als der weltberühmte Extrembergteiger Reinhold Messner hat die Burg erklommen, sein 15. Achttausender. In die Burg hat Messner sein Bergmuseum „Messner Mountain Museum Firmian“ gebracht. Trotz jahrelangem heftigem Widerstand, der in Südtirol seit Jahrzenten dominierenden Taeszeitung „Dolomiten“. „Begleitet von bösartigen Querschüssen der Landes-Monopol-Tageszeitung „Dolomiten“, bezeichnet es jüngst die Frankfurter Allgmeine Zeitung FAZ. Dadurch, dass Messner gegen harte Widerstände hat ankämpfen müssen, ist die Burgruine ein noch stärkerer Ort geworden. Geau einen solchen hat Messner als Zentrum für sein Museumsprojekt gesucht. (Fortsetzung auf Seite 6)

Seit 11. Juni ist das „MMM-Firmian“ eröffnet. Mehr als 5 Millionen Euro hat Messner in die Museumsanlage investiert. Und die kann sich sehen lassen. Als Kernstück seiner insgesamt fünf Museen ist Messner ein unvergleichlicher Anziehungspunkt für das Thema „Berg“ gelungen. Kulturell besetzen will Messner das Thema „Berg“. Das Thema „Eis“ hat Messner mit einem Satellitenmuseum in Sulden angelegt. MMMOrtles heißt dort das Museum, das themengerecht unterirdisch angelegt ist. Das Thema „Mythos Berg“ ist in seiner Sommerresidenz, im Schloss Juval („MMMJuval“) am Eingang des Schnalstales angesiedelt und das Thema „Fels in den Dolomiten“ am Monte Rite in der Provinz Belluno („MMM-Dolomites“). Noch eines möchte Messner verwirklichen: das Thema „Bergvölker“. Zu diesem Thema ist Messner noch auf Standortsuche. Südtirol soll es sein. „Ich bin der Meinung, dass man die einzelnen Themen dahinstellen soll, wo sie hin gehören“, ist Messners Credo. Schloss Sigmundskron ist Ruine geblieben. Aber als Museum bespielbar. Dies hat ein Vinschger Architekt ermöglicht. Der Morterer Architekt Werner Tscholl hat durch seine Stahlkonstruktionen in den verschiednen Türmen und durch seine Treppenkonstruktionen, die die Türme über die Wehrmauern verbinden einen prächtigen Rahmen für Messners Bühne geschaffen. Allein für diese dezente und deshalb geniale Architektur lohnt sich ein Besuch des MMM-Firmian.

Der 15. Achttausender für Reinhold Messner

links: Im „weißen Turm“ soll die Südtiroler Geschichte ausgestellt werden

unten links: Eingangspor tal, von Schneelöwen bewacht

unten rechts: Reinhold Messner führ t durch das Museum

unten: weitläufige Schlossanlage

den Vordergrund stellen, sondern seine Erfahrungen, seine Sammlungen, und darunter sind wahre „Berglegenden-Perlen“, in neuem Kontext präsentieren. Im MMM dreht sich alles darum, „was der Berg aus den Menschen macht“. Die Sammlung präsentiert fernöstliche Bergphilosophen und Religionsstifter, tibetische Buddhas, eine Gebetsmühle und lamaistische Meditationsbilder. Es folgt ein Stollen im Berg, wo Skulpturen von Südtiroler Mythen erzählen. Vorbei an moderner Kunst sowie an bronzenen Göttern und Geistern aus dem Himalaja, dem Tanzplatz der Götter, gelangt man irgendwann zu Müllbergen vom Mount Everest, von Bergsteigern hinterlassen und von Messner reimportiert. Neben vielen Weisheiten von Literaten und Alpinisten ist auch ein Zitat von Reinhold Messner in Stahl verewigt: „Ich wollte einmal hoch hinaufsteigen, um tief in mich hinabzusehen.“ Die Erkenntnisse darüber will er offenbar mit den Besuchern teilen.

Erwin Bernhart

Der von Messner angelegte Museumsparcours bildet den eigentlichen Magneten in Bozen. „Ich will Emotionen schaffen“, sagt Messner. Nicht sich selbst in

Wildromantischer Felsenweg

durch die Uinaschlucht

TOURENINFO

Ausgangspunkt: Schlinig (1738m) im Obervinchgau (Südtirol) oder Sur-En im Unterengadin bei

eschreibung: Von Schlinig auf gutem Weg über die Schliniger Alm immer taleinwärts, und nach Überwinden einer etwas steileren aber unschwierigen Rampe an der Schwarzen Wand weiter bis zur Sesvenahütte (2256m). Von der Hütte folgen wir nördlich dem flachen Steig Nr. 18, der uns in einer knappen halben Stunde zum Schlinigpass (2311m) führt. Es ist die Staatsgrenze zur Schweiz, doch hier finden wir weder einen Kiosk mit den guten Schweizer Schokolaen, noch eine Gendarmerie (Ausweis sollte man aber trotzdem dabei haben!). Nur ein Kreuz, ein unauffällier Grenzstein und eine trichterförmige Mauer, die im Sommer beim Viehauftrieb verwendet wird, um das Vieh zu zählen und zu „verzollen“, sind die Merkmae dieser hoch alpinen Grenze. Hier wird nämlich seit 400 Jahren das Malser Jungvieh zur Sommerweide geracht, da die Schweizer mit ihren Rindern nicht durch die gewaltige Schlucht heraufkommen. Auf der linken Seite befindet sich eines der größten Hochgebirgsmoore Südtirols und, nachdem es sich um eine Wasserscheide handelt, kann man das Schicksal des sich scheidenden Wassers nachvollziehen: Nördlich endet das frische und „heile“ Bergwasser von „Rasass“ in das Schwarze Meer; südlich geht es hinab in Richtung Adria. Vom Schlinigpass führt der Steig nun abwärts zum „Läger“ (Groß Lager / Sursass) auf etwa 2150 m, wo an einem

Felsenweg

großen auffälligen Stein ein Weg zur den Rimsseen bzw. zur Lischanahütte abzweigt. Von hier ist es zur Schlucht nicht mehr weit. Das Tal wird immer enger und plötzlich befinden wir uns auf dem schattigen, tief in die rund 800 m hohe, senkrecht abfallende Felswand ausgesprengten Weg, begleitet vom lauten Lärm des tosenden Baches. Der gut gesicherte und relativ breite Steig übermittelt uns bald ein sicheres Gefühl, bis es nach der letzten Galerie plötzlich wieder hell wird und sich ein schönes Seitental des Unterengadins eröffnet: das Uinatal. Am Fuße des mächtigen Piz S-chalambert erblicken wir die saftigen Bergwiesen von Uina Dadaint, einem Hof, der uns erstmals eine typische Engadiner Stimmung übermittelt. Hier gibt‘s Erfrischung und Stärkung. Ein angenehmer Fahrweg führt nun talauswärts, großteils im Schatten eines lichten Waldes. Knapp vor dem Hof Uina Dadora, der etwas abseits liegt, wechseln wir über eine Brücke auf die linke Talseite. Am Talende wird es dann wieder enger, und die steil abfallenden Felsen scheinen das Tal einsperren zu wollen. Diesmal ist die Schlucht aber doch nicht so eng und unpassierbar. Nach dieser Engstelle eröffnet sich uns dann das Unterengadin und wir erreichen das kleine Dorf Sur-En am Inn.

Text und Fotos: Roman Burgo www.seilschaft.it

Gehzeiten: Schlinig - Sur-En 6 - 7 Std.

Teilstrecken:

- Schlinig - Sesvennahütte 1,5 - 2 Std.

- Sesvennahütte - Schlinigpass 30 Min.

- Schlinigpass - Uinaschlucht 30-40 Min.

- Uinaschlucht - Uina Dadaint 30 - 45 Min.

- Uina Dadaint - Sur En 2,5 Std.

Karte: Kümmerly+Frey Unterengadin 1:50000

Kompass Vinschgau 1:50.000 Nr.52

Hinweise: Man kann natürlich auch von der Uinaschlucht wieder zurück zur Sesvennahütte gehen. Im Unterengadin gibt es Busverbindungen und man fährt über den Reschenpass wieder zurück nach Mals. Bei einer Übernachtung auf der Lischana Hütte lässt sich die Tour auch gut mit einem Auf- bzw. Abstieg über die bezaubernde Landschaft der Lais da Rims verbinden.

TIPP !

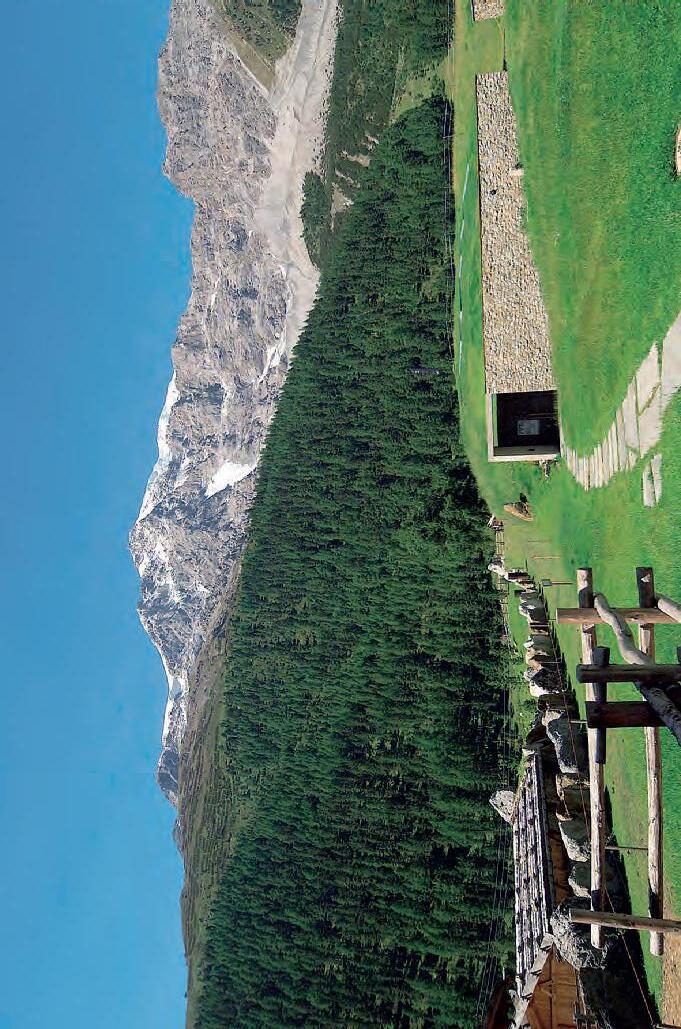

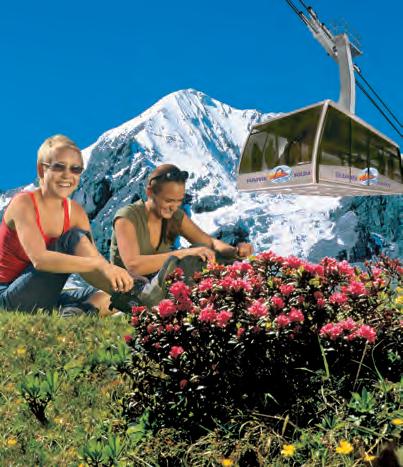

Gletscher

Von oben

ins Tal blicken

oben: Blick ins Schnalstal

unten: Die Fundstelle von Ötzi

Fotos: Bildarchiv TV

Schnals

Wer sich die grandiose Welt der Ötztaler Alpen von oben anschauen möchte, muss nicht gleich Bergsteiger sein. Von Kurzras im Schnalstal, bequem mit dem Auto oder per Bus erreichbar, ist er mit der Gletscherbahn in 6 Minuten auf der Grawand in eindrucksvoller Höhe von 3250 Metern. Von der Aussichtsplattform bietet sich ein herrlicher Rundblick. Runter geht es bequem wieder mit der Seilbahn oder per pedes über das Schutzhaus „Schöne Aussicht“ am Hochjoch (2861 m) zurück nach Kurzras. Eine wunderbare, aber nicht ganz einfache Variante führt über den Gipfel der Grawand und das Finailjoch hinab zum glasklaren Finailsee. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind erforderlich. Weiter unten im Tal lockt der Finailhof mit seiner Terrasse, die einen

grandiosen Blick auf den See und das Tal bietet, zur Rast ein. Mit etwas Glück spielt der Hausherr selbst mit ein paar Freunden auf. Vorbei an herrlichen Höfen gelangt man wieder ins Tal nach Vernagt. Wer von Kurzras aus für den Aufstieg als Transportmittel seine Füße vorzieht, erreicht in 2 Stunden über einen leicht begehbaren, zum Teil alten Saumweg aus den Anfangszeiten des Alpinismus mit herrlichen Trockenmauern, die „Schöne Aussicht“. Dieses urige Schutzhaus trägt seinen Namen nicht umsonst. Lohnenswert nach einer längeren Pause oder gar einer zünftigen Hüttenübernachtung ist ein Anstieg auf den leicht zu besteigenden Dreitausender „Im Hinteren Eis“ (3269 m) mit Aussicht auf die Gletscherwelt des Hintereisferners und die mächtige Weißkugel (3739 m). Geübte Wanderer ab 8 Jahren werden ihren Spaß haben.

Eine hochalpine Tour der besonderen Art, die wenig technische Schwierigkeiten aufweist, aber gute Kondition erfordert, ist die Gletschertour zur Fundstelle des Mannes aus dem Eis, besser bekannt als „Ötzi“. Diese Königstour wird auch für „normale Wanderer“ in Begleitung eines Bergführers wöchentlich angeboten. Die Strecke führt von der Bergstation der Gletscherbahn über das Hauslabjoch (3.280 m) zur Fundstelle am Tisenjoch und über das Niederjoch mit der Similaunhütte (3017 m). Diese Hütte in herb-schöner Hochalpenlandschaft ist der ideale Aus-

gangspunkt für alpinen Kurzurlaub mit anspruchsvollen Touren: Beispielsweise lockt der Similaun mit 3606 Metern, die Hintere Schwärze gar mit 3624 Metern. Beides Gletschertouren, die natürlich die dazu erforderliche Ausrüstung verlangen. Seil absolut erforderlich! Alternativ bietet sich eine Wanderung über die Martin-Busch-Hütte in das österreichische Bergsteigerdorf Vent an. Will man von der Similaunhütte direkt zurück in das Schnalstal, geht es problemlos durch das Tisental, durch das „Ötzi“ aller Wahrscheinlichkeit nach aufgestiegen ist, hinunter nach Vernagt.

Elke Wasmund

Geöffnet bis ca. 3. Oktober Matratzenlager und Betten Rucksacktransport - Sehr gute Küche Familie Pirpamer - Tel. +39 0473 669711

> Ihr Ganzjahresskigebiet in Südtirol.

Mit der höchsten Seilbahn Südtirols in die Ötztaler Gletscherwelt Wanderparadies mit traumhaftem Panorama Ab Juli: Reitstall für Kinder in Kurzras Sommerskilauf - Super Schneelage am Gletscher! 10 km bestens präparierte Pisten & FunPark

Geschichte-Bewegung-Landschaft

Acht Kirchen Wanderung

Für Informationen zu Öffnungszeiten und Führungen

steht Ihnen Luzia

Tischler im Tourismusbüro von 9.30 bis 12.00 Uhr und von 14.30 bis 17.00 Uhr gerne zur Verfügung.

Tel. 0473 / 737080

Eine etwa 2-stündige Rundwanderung durch das Dorf, und durch Wiesen und Wälder führt geschichtsinteressierte Wanderer vorbei an den Kirchen von Taufers und seinen Weilern Buntweil und Rifair. Es ist eine Besonderheit des 1000-Seelendorfes, dass hier im Laufe der Jahrhunderte 8 Kirchen entstanden sind, dazu am Rande erwähnt, auch mehrere Kapellen.

Die Kirchen stammen vorwiegend aus der Zeit von etwa 1100 bis 1400, in der Zeit, in der das Christentum um und nach Karl dem Großen in unseren Breiten aufblühte. Nur eine entstand später im 18. Jh. Allerdings gab es im Laufe der Jahrhunderte Veränderungen von der ursprünglichen Bauweise, die durch Brände, Erneuerungen, Erweiterungen oder Zweckentfremdungen zustande kamen. Die Kirchen wurden und werden immer wieder erforscht und immer wieder treten neue Erkenntnisse zutage.

Einige sakrale Gegenstände der Kirchen wurden aus

Sicherheitsgründen in das Pfarrmuseum St. Michael gebracht und dort ausgestellt.

Alle Kirchen werden heute noch gut gepflegt und mindestens einmal jährlich wird in jeder eine Messe gefeiert.

Das besondere ist, dass alle 8 Kirchen durch gut beschilderte Fußwege miteinander verbunden sind. Es empfiehlt sich, die 8-Kirchen-Wanderung bei der St. Johannkirche zu starten. Diese ehemalige Hospizkirche wurde zwar um 800 von Karl dem Großen gestiftet, erbaut aber erst im 12. und 13. Jh. Sie ist wegen ihrer gut erhaltenen Fresken im Inneren und an einer Außenmauer berühmt. Kürzlich wurde sie in die „Alpine Straße der Romanik“ aufgenommen, zusammen mit 55 anderen romanischen Denkmälern in SüdTrient und Graubünden. Außerdem finden Sie in der dreistöckigen Sakristei eine Dauerausstellung. In der St. Michaelskirche ist das Pfarrmuseum unterge-

Geschichte-Bewegung-Landschaft

bracht. Gleich daneben finden Sie die Pfarrkirche St. Blasius. Über einen Waldweg erreichen Sie St. Martin, das oberhalb des Dorfes liegt und Ausblick über die Landschaft bietet. Der Weg führt weiter nach St. Antonius, einer Kirche jüngeren Datums und dann zur Nikolauskirche. Nun verlassen Sie Taufers und gehen zum Weiler Buntweil, wo das bäuerliche Leben noch gut sichtbar ist. Hier befindet sich St. Rochus; diese Kirche wird im kommenden Sommer restauriert. Ein längeres Wegstück steht nun vor Ihnen, doch durch duftende Lärchenwälder vergeht die Zeit schnell, bis Sie zum zweiten Weiler der Gemeinde, nach Rifair gelangen. Damit sind Sie bei der letzten Kirche der Wanderung, bei St. Valentin angekommen. Noch etwa 20 Minuten und der Kreis schließt sich. Kombiniert mit angenehmer Bewegung in frischer Luft haben Sie kirchlich-geschichtliche Erinnerungen und landschaftliche Eindrücke eines Dorfes gesammelt.

Brigitte Alber

Erlebnistag

Mit Rad und Bahn durch den Vinschgau

Mit solchen Fahrradkarten werden im ganzen Vinschgau die Fahrradund Wandertouristen umfangreich informiert.

Am Bahnhof Mals wurde bereits eine Infotafel angebracht und informiert über Fahrradtouren, kulturelle Sehenswürdigkeiten und Verbindungswege in der Umgebung.

Karte: Tappeiner

Mit

der Wiederinbetriebnahme der neuen Vinschger Bahn am 05.05.2005 hat man bei der Ausarbeitung des Nutzungskonzeptes auch einen Fahrradtransport bzw. einen Fahrradverleih mit einbezogen. Entstanden ist ein integriertes einzigartiges Verleihsystem mit dem Namen „Vinschgerrad-Sportservice Erwin Stricker“, welches es ermöglicht, ganztägig zu einem Fixpreis von 14,00 Euro ein Fahrrad auszuleihen und mit der Vinschgerbahn zu fahren. Diese Karte nennt sich Eventkarte und berechtigt neben dem Fahrrad- und Helmverleih zu ermäßigten Eintritten in Vinschgaus Freischwimmbäder, verschiedene Museumseinrichtungen und der Seilbahn Latsch.

Fahrradverleih nun auch am Reschen möglich

Mit einer Konvention wurde der Fahrradservice an lokale Subunternehmer vergeben, welche nun mit kreativen Neuerungen und nutzerfreundlichen Ideen an der Verbesserung der Serviceleistungen in Zusammenarbeit mit den Bahnbetreibern weiterarbeiten. In Meran,

Naturns, Latsch, Schlanders, Spondinig und Mals wurden solche Verleihstellen eingerichtet. In Mals betreut die Familie Weissenhorn aus Glurns (Stadtlbus Glurns) diese Verleihstelle und hat heuer zusätzlich eine Verleihstelle in Reschen eröffnet. Damit will man das besonders interessante Seengebiet um den Reschenstausee und den Haidersee erschließen. Mit der erwähnten Eventcard kann man von Mals in den öffentlichen Bus umsteigen und bis nach Reschen fahren. Dort besteht die Möglichkeit, das ganze Tal von Reschen bis nach Meran zu erradeln. Insgesamt stehen 1.200 Fahrräder zur Verfügung, darunter Kinderräder von bis zu 5 Jahren, dann die Juniorbikes von 6 bis 12 Jahren, Mountainbikes, Tandem, Trekkingbikes und Citybikes. Als Extra kann man Mehrzweckanhänger, Kinderanhänger, Kindersitze, Gelsattelüberzüge und Fahrradschlösser anmieten.

Zum Preis von 2,50€ pro Fahrrad kann man eine Versicherung gegen Bruch, Diebstahl und Beschädigung der Mietgegenstände abschließen. Diese Versicherung enthält auch einen Radersatz und Pannenservice.

Eigenes Fahrrad mitnehmen

Wer aber auf das eigene Rad nicht verzichten möchte, kann ebenfalls einen umfangreichen Shuttle-Service bei der Benützung der Vinschger Bahn in Anspruch nehmen. Am Vormittag fährt stündlich von Meran eder Shuttleservice Schönthaler nach Mals, welcher das Rad zum Preis von 2,00 € bis Mals bringt (Der Weitertransport nach Reschen kostet zusätzlich 2,00€). Wer allerdings diesen Dienst in Anspruch nehmen möchte,

sollte frühzeitig am Bahnhof sein bzw. sich einen Tag vorher unter der Tel. 0473/835437 bei Stadtlbus Weissenhorn anmelden.

Rad-Kulturwanderung buchen

Zur Erkundung der vielfältigen Kulturlandschaft des Vinschgaus stehen zudem Kulturwanderführer zur Verfügung. Der Radwanderführer Siegfried Weisenhorn, welcher den Vinschgerradservice in Mals und Reschen leitet, bietet zum Beispiel jeden DienstagMittwoch unter dem Titel „Auf den Spuren der alten Römerstraße“ eine kulturelle Radwanderreise durch den Vinschgau an. Anmeldungen sind unter der Nr. +39 3203114552 möglich.

Neue Fahrradwege

Für den Bau der Fahrradwege ist hingegen die Bezirksgemeinschaft Vinschgau im Auftrag der Gemeinden des Tales zuständig. Jedes Jahr werden neue Fahrradwege fertig gestellt und in wenigen Jahren wird der gesamte Talboden mit einem Fahrradwegenetz ausgerüstet sein. Heuer wird die sehr interessante Teilstrecke Glurns – Schleis – Mals fertig gestellt sowie die Teilstrecke St. Valentin – Reschen. Mit dem Bau der Teilstrecke Kastelbell – Latsch und Glurns – Taufers i.M. wurde im Laufe des Sommers begonnen. Zudem erfolgt eine umfangreiche Beschilderung über Streckenverlauf, Höhenunterschied und Verbindungswege.

Ludwig Fabi

Kultur und Natur kann man am bequemsten mit dem Verleihsystem „Vinschgerrad“ genießen.

Der neue Radverleih in Reschen und die Fertigstellung von neuen Fahrradwegen garantieren noch größeren Fahrradgenuss im Vinschgau

Nordic Walking

TIPP !

Sinn und Unsinn des

Nordic Walking

Die Frage, die sich viele Menschen heutzutage noch stellen, 5 Jahre nachdem der Nordic Walking Trend in Europa eingesetzt hat: Hat es einen Sinn, sich mit Stöcken fortzubewegen oder nicht? Besser gefragt wäre wohl „Braucht es für uns Menschen eine so aufwändig vermarktete Fitnessbewegung, wie z.B. das Nordic Walking?“

Wenn man bedenkt, dass im 19. Jahrhundert 90% der Energie bei der körperlichen Arbeit verbraucht wurden, und im 21. Jahrhundert ist es nur mehr 1 % der Energie, der im Arbeitsprozess verbraucht wird, dann kann die Antwort nur eine sein.

empfinden lindert, und was passiert in vielen Fällen? Sobald er wieder schmerzfrei ist, sind alle, die ihm geholfen haben, vergessen, die Bewegung wird gestrichen und er wartet wieder, bis er den nächsten Schlag bekommt.

Unsinnig ist auch, dass viele Nordic Walker vielleicht nur 30%-40% der Vorteile ausnutzen, die möglich wären, weil viel zu wenig an der Technik gefeilt wird.

Nordic Walking hat sich in den letzten 5 Jahren weiterentwickelt. Ich beobachte aber, daß viele Nordic Walker immer noch zu lange Stöcke haben, dass der Bewegungsablauf nicht harmonisch ist, dass das Zusammenspiel zwischen Armen und Beinen vielfach viel zu beinlastig von statten geht, weil viele zu schnell gehen und somit dem Schub der Arme ausweichen.

Um diese ganzen Komponenten zu vereinen und das Problem schneller in den Griff zu kriegen ist natürlich an der Technik zu arbeiten und ganz wichtig ist die Auswahl des Geländes.

Wenn man an die Folgeerkrankungen des Übergewichts denkt.....

-Herz / Kreislauferkrankungen

-Fettstoffwechselstörung

-Bluthochdruck -Zuckerkrankheit (Diabetes) -Gicht

-Gelenkerkrankungen

-Osteoporose -Knochenbrüche

-schwierige Mobilisierung nach Operationen

dann kann die Antwort auch nur eine sein, und zwar

Ja, Nordic Walking ist ein sinnvoller

Beitrag um die Lebensqualität des Menschen zu verbessern. Nordic Walking hat sehr vielen Leuten zur Bewegung verholfen.

Wenn man bedenkt, dass im 19.Jh. täglich eine Wegstrecke von mehr als 20 km zurückgelegt wurde, vor 50 Jahren noch mehr als 10 km und heute kaum mehr 1km zu Fuß zurückgelegt wird dann kann die Antwort nur eine sein.

Wenn man bedenkt, dass sich die Zahl der übergewichtigen Kinder in den letzten 15 Jahren verdoppelt hat, jeder 3. Jugendliche, jedes 4. Kind fettleibig ist, kann die Antwort nur eine sein.

Wenn man bedenkt, dass Übergewicht die Gesundheitskosten eines 20 Jahre älteren Menschen verursacht-auch viel Erwachsene sind zu dick, kann die Antwort nur eine sein.

Unsinnig an dieser ganzen Geschichte ist, dass der Mensch halt ein Mensch ist, d.h. im Sommer, wenn es draußen warm und fein ist, bewegt sich der Mensch ja gerne, sobald es im Herbst kühl wird, ist bei den meisten die Lust an der Bewegung verflossen und dann setzt der Winterschlaf ein und im Frühling fängt alles wieder bei Null an.

Oder z.B. Herzpatienten werden nach der Operation in eine aufwändige, wochenlange Kur geschickt, die ihnen sehr gut tut und die auch sehr wichtig ist, dann kommen sie nach Hause zurück und warten auf das nächste Jahr, bis sie wieder auf Kur gehen können.

Oder ganz typisch, der Mensch empfindet einen starken Schmerz, wo auch immer, er lässt sich vom Arzt, Physiotherapeuten, Masseur oder wem auch immer helfen, fängt an sich zu bewegen, weil das auch sein Schmerz-

Ist das Gelände immer nur flach, verfällt der Körper in eine monotone Bewegung, und die sich einschleichenden Fehler sind kaum zu spüren. Bei wechselndem Gelände muss sich der Nordic Walker den Gegebenheiten ständig anpassen. Je ansteigender das Gelände wird, um so langsamer muss er gehen, das Ziel ist, die Nordic Walking Technik muss sich der Geschwindigkeit anpassen, sehr schwierig, weil wir es kaum gewohnt sind, langsam und koordiniert und dann noch mit 2 Stöcken zu gehen. Wechselndes Gelände erfordert wechselnde Nordic Walking Techniken. Ich seh nur Leute die immer im Diagonalschritt gehen, mittlerweile gibt es über 20 verschiedene Techniken, die ich beim Nordic Walking einsetzen kann.....

Sinnvoll ist es das Nordic Walking so zu gestalten, dass es wechselnde Bedingungen gibt, somit wechselnde Techniken gefordert sind. Das macht das Nordic Walking interessant und vielseitig und der Faktor Spaß multipliziert sich um ein Vielfaches.

Tolle Nordic Walkingstrecken sind der Trimm-dichPfad, die Rehpromenade und der Jägersteig in Latsch bei denen alle Faktoren des wechselnden Geländes zum Tragen kommen. Diese befinden sich nordseitig am Hang, sind im Wald, haben genügend Höhenmeter und man kann kaum aufhören, mit verschiedensten Techniken darin rumzulaufen.

In diesem Sinne, Nordic Walking ist mehr als nur Gehen mit Stöcken...

Martin Veith Nordic Walking Akademie Stilfserjoch www.nordicwalking.bz.it

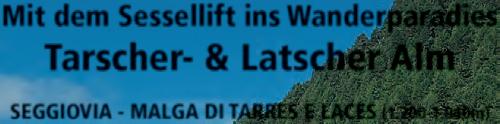

Die Tarscher Alm:

Ausgangspunkt vieler schöner Wanderungen:

TARSCHER SEE: Ab Bergstation Sessellift, Weg Nr. 9 „Zum Tarscher See“. Bei den „Platten“ findet man das kälteste Wasser der Umgebung. Tarscher Alm - Tarscher See und zurück ca. 2 1/2 Stunden Gehzeit. Abstieg über Steig Nr. 9 zur Talstation, nur für geübte Wanderer (steil).

DER JOCHWAAL: Schon immer hatten die Bauern mit der Wasserknappheit zu kämpfen. Daher wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Tarscher „Jochwaal“ gebaut. Mit Hilfe dieses Wassers sollte Wasser aus dem Ultental über das Latscher Jöchl auf die Vinschgauer Seite geleitet werden. Heute noch erinnern die mächtigen Steinpfeiler am Latscher Jöchl, mit denen geschickt das richtige Gefälle des Waales hergestellt wurde, an den ehemals höchst gelegenen Waal der Ostalpen, dessen Fassungsstelle auf 2.659 Metern Höhe lag.

Auf den Spuren der Kultur... Weitere Waalreste, beim Tarscher See, Kalchöfen Steig Nr. 1, ehemaliger Wallfahrtsweg, Tarscher Pass, Ulten, Rabbi, Pejo... Heute Transalp Route MTB...

TARSCHER ALM - KOFELRASTER SEEN (2405 m);

HOHER DIEB (2.730 m): Tarscher Alm - Richtung Tarscher Pass, und dann der Wegmarkierung Nr. 15 folgend erreicht man in etwa 3 Stunden die Kofelraster Seen und Hoher Dieb.

TARSCHER ALM - HASENÖHRL (3256 m): Von der Tarscher Alm aus folgen wir der Markierung Nr. 1 bis zum Wetterkreuz. Dort zweigt der Weg Nr. 2A ab, der direkt zum Hasenöhrl führt. Gehzeit ca 4 Stunden. Nur für Bergerfahrene und Schwindelfreie geeignet.

DAS HASENÖHRL (3256 m) Das Hasenöhrl ist der letzte vergletscherte Dreitausender in den Ostausläufern der Ortlergruppe. Das Hasenöhrl erreicht man von der Bergstation des Sesselliftes, indem man von dort aus der Markierung Nr. 1 über die Zirmruanhütte bis kurz unterhalb des Tarscher Passes folgt. Dort folgt man dann der Markierung 2A bis hin zu den Pfeilern (siehe Jochwaal), von dort aus immer über den Steig Nr. 2 bis aufʻs Hasenöhrl (3.256 m). Zurück geht es dann entweder über den selben Steig wie man gekommen ist, oder man biegt bei den Pfeilern links ab und gelangt über den Steig Nr. 2 zur Latscher Alm und von dort zurück zur Talstation.

Mit dem Sessellift ins Wanderparadies Tarscher- & Latscher Alm

SEGGIOVIA - MALGA DI TARRES E LACES (1.200-1.940m)

Geöffnet/aperto 25.05.-15.10.2006 9.00 - 12.30 Mittagspause/Pausa 13.30 - 17.00

Ermässigung mit Gästekarte Riduzione con tessera ospiti Tel.+Fax 0473 62 33 31 www.tarscheralm.com

„Pfiati, kimm guat ai!“

links: Die Höflergoss am Patleider Kirchweg (Foto: Hermann Wenter) oben: Hermann Wenter und Leo Platzgummer beim Musizieren auf Höfl am 20. Mai (Foto: Hans Fliri)

Am Naturnser Sonnenberg verläuft der alte Patleideregger Kirchweg, der einst die einzige Verbindung zwischen den Höfen Überbichl, Lint, Patleid, Unterstell und Höfl mit dem Dorf Naturns darstellte. Dieser Jahrhunderte alte Weg nahm bedeutenden Anteil an der Höfegeschichte und am Lebensraum der Bergbauern, er begleitete die Menschen von der Geburt bis zum Tod. Neugeborene wurden bereits am ersten Tag, auch bei eisiger Kälte, zur Taufe in die Kirche getragen und auch die Verstorbenen wurden auf demselben Weg ins Tal gebracht. Unzählige Male machte sich jeder Bergbewohner auf den Weg zum sonntäglichen Gottesdienst ins Dorf. Vor dem Aufkommen des Fremdenverkehrs gingen außer den Hofleuten nur Krämer, Handwerker und Bettler diesen Weg. Hebammen, Ärzte, Geistliche und die Lehrpersonen der einklassigen Bergschule durften die Mühe nicht scheuen, die dieser Weg zu allen Jahreszeiten abverlangte. Da unter der Woche am Hof hart gearbeitet wurde, freuten sich die Berger auf jeden Sonn- und Feiertag, denn der Kirchweg bot oft für längere Zeit die einzige Möglichkeit, sich mit den Nachbarn zu treffen und zu unterhalten. Über menschliche Schicksale wüsste dieser Weg, auf dem manche Träne und viele Schweißtropfen geflossen sind, viel zu berichten. Es wurde gelacht und gescherzt, gebetet und geflucht, aufeinander gelauert und gerauft, Beziehungen wurden aufgebaut oder zerstört. Er wurde mit barfüßiger Leichtigkeit oder mit äußerstem Kraftaufwand bewältigt. Er ist der Weg, auf dem sich Jahrhunderte lang ein Teil der harten bergbäuerlichen Bemühungen um die Existenz abgespielt hatte. Verkäufliche Produkte wurden ins Tal gezogen oder getragen. Für den Viehtransport wurden die Kleintiere in eine Kiste verfrachtet, die auf Ziehschlitten heruntergezogen

wurde, aufwärts aber mussten diese Tiere in Körben getragen werden. Großvieh konnte getrieben werden, wobei jemand vorausgehen musste, um das Tier mit Kartoffeln und Brotstücken zum Gehen anzuspornen. Es kam aber auch vor, dass sich eine Kuh oder ein Schwein weigerte weiter zu gehen und sich einfach hinlegte. Bergauf musste alles getragen werden, Transportmittel waren Korb oder Krax, Taschen, Ruck- und Jutesäcke. An schulfreien Tagen wurde auch den Kindern eine dem Alter und der Kraft entsprechende Last auf die Schultern gelegt. An bestimmten Stellen gab es Rastplätze und Steinbänke auf denen man bequem Korb und Krax abstellen konnte, um sich auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Solche Rastplätze und andere markante Punkte haben ihre Eigennamen, die immer für verlässliche Orientierung am Weg sorgten. Durch den Bau der ersten Seilbahn nach Unterstell im Jahre 1968 und dem späteren Bau der Straße, verlor der Kirchweg immer mehr an Bedeutung und die vielen Flurnamen drohten in Vergessenheit zu geraten. Der Heimatpflegeverein Naturns – Plaus hat sich deshalb, zusammen mit der Gemeinde Naturns und dem Tourismusverein, das Ziel gesetzt, den Patleideregger Kirchweg als Kulturgut zu betrachten, zu pflegen und zu erhalten. Aufgrund dessen wurde am 20. Mai zur Begehung des Weges eingeladen, da dieses Vorhaben nun als abgeschlossen betrachtet werden kann. Es wurden beschädigte Mauern und Pflasterungen ausgebessert, Raststätten instand gesetzt und alte Zäune teilweise erneuert. Um die Flurnamen in Erinnerung zu behalten, wurden am Wegrand kleine Anschlagtafeln errichtet, die zusammen mit einer Broschüre die Bezeichnungen nach Herkunft, Sage und Bedeutsamkeit erklären. Vom Schlossweg ausgehend, überquert der Weg die Kirchbachbrücke und man gelangt an den Bildstock „Gottvoter“ und somit zur ersten Anschlagtafel. Insgesamt sind 22 Orte beschrieben, unter anderem die Rast „Feigenstaud“ und das „Tottermonnbrünnl“. Seit Menschengedenken wächst hier eine Feigenstaude als Einzelexemplar und niemand kann sich erklären, wann und wie diese Pflanze hier herkam. „Tottermonn“ ist der Dialektausdruck für Feuersalamander, dem man hier bei regnerischem Wetter begegnen kann. Der Weg endet am „Patleider Bild“, hier bietet sich dem Wanderer ein beeindruckender Blick auf die umliegenden Höfe und es kann heute noch vorkommen, dass ihm der althergebrachten Gruß „Pfiati, kimm guat oi!“ nachgerufen wird.

Maria Gerstgrasser

Café - Eisdiele - Gelateria

mitJubiläumsüberraschung

Fam. Schönweger I-39020 Partschins Taufnergasse 2

Tel. +39 / 0473 967136

Fax +39 / 0473 965822 www.taufenbrunn.it info@taufenbrunn.it

EXCLUSIV: SPEZIALBECHER der

Komfortable ***Appartements u.Doppelzimmer

20Jahre

St. Peter

Der andere Weg

Werden Alltag für einige Stunden vergessen möchte, in sich kehren möchte, Zeit zum Nachdenken Ruhe sucht, der ist am Besinnungsweg in Tanas genau an der richtigen Stelle. Das Dorf Tanas erreicht man über Laas und Allitz oder über die aussichtsreiche Panoramastraße entlang des Sonnenberges von Schluderns kommend.

Der idyllische Weg inmitten der intakten heilen Natur bietet dem Wanderer eine ruhige, wenig anspruchsvolle und gut beschilderte Route. Vor mehr als zehn Jahren wurde dieser Weg, von Tanas zum kleinen Kirchlein St. Peter, auf Initiative der Dorfjugend, eröffnet. Vorbei an der oberen und unteren Mühle und dem Tanaserbach, wel-

man das St. Peter Kirchlein, welches in romantischer Lage auf einem Felsvorsprung über dem Lebewohlgraben thront. Eine herrliche Aussicht über den mittel vinschger Talkessel bietet sich während der Wanderung, Schmetterlinge, Vogelgezwitscher, schöne Blumen und andere Schätze der Natur sind Begleiter auf dem Weg. Untermalt wird das in sich Kehren durch das Innehalten an den vier Holzskulpturen mit sinnreichen Worten, geschaffen von der Laaser Künstlerin Ruth Schönthaler, entlang des traumhaften, stillen und gut gesicherten Weges.

Brigitte Thoma

Peter thront auf einem Felsen, eine faszinierende Aussicht bietet sich dem Wanderer

links: Holzskulptur der Laaser Künstlerin Ruth Schönthaler

Zugang zu St. Peter

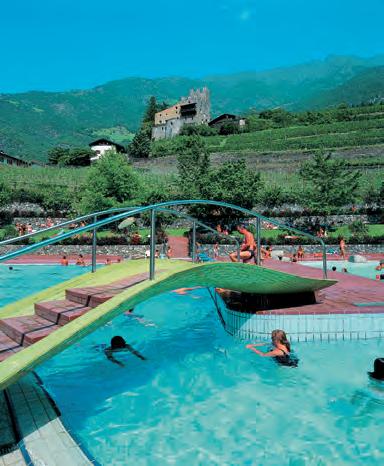

Direkt am Naturpark Texelgruppe gelegen, bietet Naturns einfach mehr für die ganze Familie und das an 315 Sonnentagen im Jahr. Prachtvolle Weinhänge umgeben den Ort, Obstplantagen, Wälder und Wiesen wechseln sich ab. Die Umgebung bietet grenzenloses Wandern und Biken für jedes Niveau. Der Nature. Fitness.Park die idealen Strecken für Jogger, NordicWalker und Inline-Skater und auf dem Fitness-Parcours Plaus kann man sich selbst fordern.

Alpine Wellness

Wer sich nach der Anstrengung abkühlen möchte, findet im Erlebnisbad mit seinen Wasserwelten den richtigen Platz. Der Hit für Kids: die 75 Meter lange Rutsche. Entspannung pur bietet die großzügige Saunawelt täglich von 15 bis 19 Uhr an, mittwochs sogar bis 22 Uhr. Eine Massage oder ein Dampfbad mit Salzpeeling vervollständigt den Alpine-WellnessWohlfühltag.

Sonniges Panorama

Wer im Tal bereits alles gesehen hat oder in die Höhe strebt, kann mit der Seilbahn Unterstell in das Wanderparadies Sonnenberg hinaufschweben. In wenigen Minuten eröffnet sich ein herrliches Naturschauspiel in angenehm frischer Luft. Fern-sehen mit Weitblick, Panorama soweit das Auge reicht. Unten im Tal das Band der Etsch. Wer noch mehr sehen will, kann beispielsweise nach 20 Minuten von Patleid tief in den Vinschgau bis nach Morter sehen, während zu FüSchloss Juval von Reinhold Messner liegt. Wer den Blick in den unteren Vinschgau richten möchte, wendet sich Richtung Grub und Pirch, von Gigglberg reicht der Blick gar bis Schenna und Dorf Tirol. Die Auswahl an Routen für jeden Anspruch ist fast grenund malerische Höfe locken überall zur Einauf die Terrasse oder in die Stube. Der Abstieg zu Fuß in das Schnalstal oder in das Haupttal zurück nach Naturns oder weiter nach Partschins ist auf den

Neben der Vinschger Bahn, die Meran mit dem Vinverbindet und das ideale Transportmittel für entspannte Ferien ist, bietet Naturns für Bahnfreunde eine besondere Attraktion: der Jugend- und Erlebnisim Ortsteil Staben ist ein Muss für Bahn. Schon die Gebäude könnten so manche Geschichte aus der K. und K.-Zeit erzählen. Auf eiüber 500 m langen Draisinenfahrt kann man das

Ötzi,

un caso per l´ispettore...

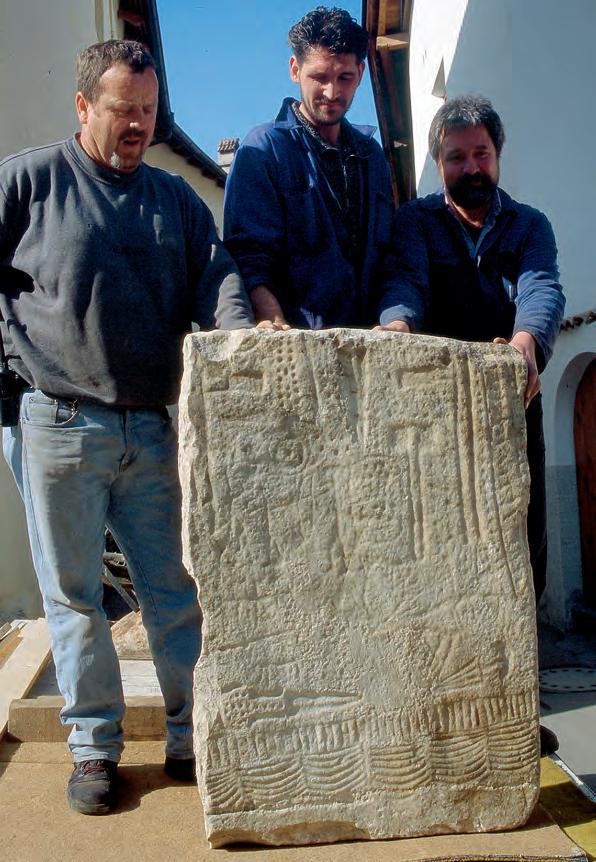

Ecco alcune incisioni rupestri che mostrano scene di duelli o combattimenti: 1) la stele di Laces in Val Venosta, 2) la Roccia di Crero alle pendici del Monte Baldo e delle 3, 4) scene di Capodimonte in Valcamonica. Per renderle più visibili, le figure sono state evidenziate graficamente.

Lascoperta di Ötzi, lʼuomo venuto dal ghiaccio, è ormai arcinota. Il 19 settembre 1991 due turisti tedeschi trovarono il suo corpo mummificato, risalente a circa 5300 anni fa, a 3240 m di quota in alta Val Senales. La mummia affiorava da un ghiacciaio in rapida fase di scioglimento. Intorno ad essa furono ritrovati diversi oggetti perfettamente conservati che probabilmente gli appartenevano. Ma 15 anni dopo il ritrovamento restano ancora aperte numerose questioni: che cosa ci faceva lassù?

Dove andava? Perché è morto? Nel 2002, riesaminando con cura i risultati di certi esami radiologici, alcuni ricercatori evidenziarono la punta di una freccia di selce infitta nella spalla sinistra di Ötzi. In seguito scoprirono che la ferita era ancora aperta, non cicatrizzata, e nacque quindi lʼipotesi che Ötzi fosse morto a seguito di unʼabbondante emorragia. Cadde in un agguato? Ci fu un combattimento? Fu sacrificato? Tutte le teorie devono ancora essere confermate.

Nel 1992 venne ritrovata a Laces una stele: un manufatto in marmo, risalente ad oltre 5000 anni fa. Su di essa si vedono incisi oggetti simili a quelli ritrovati nei pressi di Ötzi ed una scena che ritrae un personaggio nellʼatto di scoccare una freccia verso un uomo che fugge! Cʼè chi sostiene che la scena rappresenti ciò che potrebbe essere accaduto ad Ötzi. Spulciando nel mio archivio fotografico ho trovato diverse raffigurazioni simili incise su rocce sparse nellʼarco alpino. Evidentemente già nella preistoria gli omicidi erano piuttosto comuni oppure erano talmente rari tanto da meritare di essere incisi nella pietra. Le stele o le incisioni rupestri non erano altro che dei manifesti sui quali venivano “registrati” avvenimenti importanti. Omicidio, sacrificio, duello: il caso di Ötzi resta ancora irrisolto.

Gianni Bodini

1)

Grill- und Stelzenparadies · Waldpizzeria Naturns · Tschirland 117

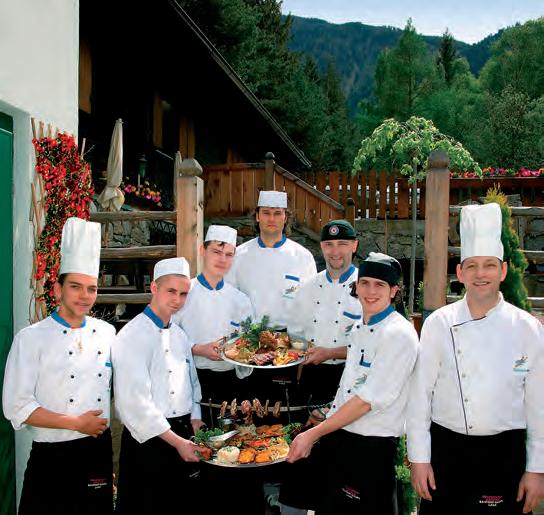

Feinschmeckerküche

Jetzt: Neues Küchenteam

Öffnungszeiten: 10.00-01.00 Uhr Pizza: ab 17.00 Uhr

Tel. 0473 66 82 06

Freitag: Livemusik mit Tanz · Sonntag: Frühschoppen www.waldschenke.info naturns@waldschenke.info

Kostenloser Shuttleservice

(Schlanders bis Meran ab 6 Personenweiter entfernte Fahrten nach Vereinbarung).

Tel. 0473 / 66 82 06 oder 347 9 63 24 05

Zur Fußballweltmeisterschaft nicht auf den gewohnten Waldschenke-Genuss verzichten. Wir übertragen die Spiele auf Großbildschirmen (auch Formel1).

Unser Hausbier

Passo dello Stelvio

Machu Picchu

al Passo dello Stelvio

Dal Passo dello Stelvio è possibile raggiungere facilmente resti di postazioni militari risalenti alla prima guerra mondiale. Tra i vari itinerari propongo quello che dal Passo dello Stelvio, 2758 m, sale al Monte Scorluzzo, 3095 m. Questa cima giocò un ruolo determinante nelle azioni belliche di questa zona. Qui si trovano molti resti di trincee e camminamenti e si gode di un panorama veramente notevole. Da qui si può proseguire lungo la cresta che nel primo tratto presenta alcuni punti impegnativi per raggiungere lʼultimo avamposto austriaco. Si entra quindi nella “terra di nessuno”, disseminata di resti di filo spinato, per poi incontrare una postazione di forma circolare:

fra loro con ripide scalinate in pietra e ricordano quasi Machu Picchu. Anche da qui il panorama è grandioso e nel silenzio possiamo fermarci a meditare sugli orrori della guerra che per oltre tre anni deturpò questi ambienti naturali. Non è raro avvistare gruppi di stambecchi che si aggirano pacifici tra le rovine. Seguendo il sentiero si può ora scendere verso il Laghetto Alto, nei cui pressi si trovano ancora bunker sotterranei, e poi risalire lentamente verso il Passo dello Stelvio. Lʼintera escursione richiede circa 5 ore e non è consigliata a chi soffre di vertigini o in caso di tempo incerto.

Gianni Bodini

Il1 giugno 1906, dopo due anni di lavoro, venne inaugurata la ferrovia Merano-Malles. Nel 1867 era stata inaugurata la ferrovia del Brennero, che scavalcando a cielo aperto la catena alpina a 1372 m, è ancora la più alta dʼEuropa. Nel 1881 entrò in funzione il tratto che collegava Bolzano a Merano, allora importante centro mondano della BellʼEpoque. Secondo i progetti originari la ferrovia che da Merano risaliva la Val Venosta avrebbe dovuto attraversare il valico di Resia per collegarsi a Landeck alla ferrovia che da Parigi portava a Vienna. A questa linea si sarebbero collegate anche le linee retiche e con essa si sarebbe realizzato il sogno: lʼOrient Express, la linea che da Londra giungeva a Costantinopoli passando dalla Val Venosta! Ma scoppiò la prima guerra mondiale, Malles divenne il capolinea ed il grande progetto restò nel cassetto.

Nel 1991 la Merano-Malles venne chiusa e lo stato italiano la cedette alla provincia autonoma di Bolzano. Finalmente il 5.5.2005 la linea ferroviaria completamente ristrutturata e dotata di moderni sistemi di sicurezza ha ripreso a circolare. In un solo anno di attività oltre un milione di passeggeri ha utilizzato questo mezzo di trasporto comodo e sicuro. Diverse stazioni sono state ristrutturate. In alcune di esse è possibile prendere a noleggio o depositare le biciclette. Altre offrono ospitalità (a Castelbello cʼè persino una stella Michelin). Vengono proposte mostre

100 anni della ferrovia Merano-Malles

temporanee, avvenimenti culturali ed anche dei treni notturni per i frequentatori delle discoteche. Il servizio potrà migliorare ancora, ma siamo già sulla buona strada, ferrata ben sʼintende!

Gianni Bodini

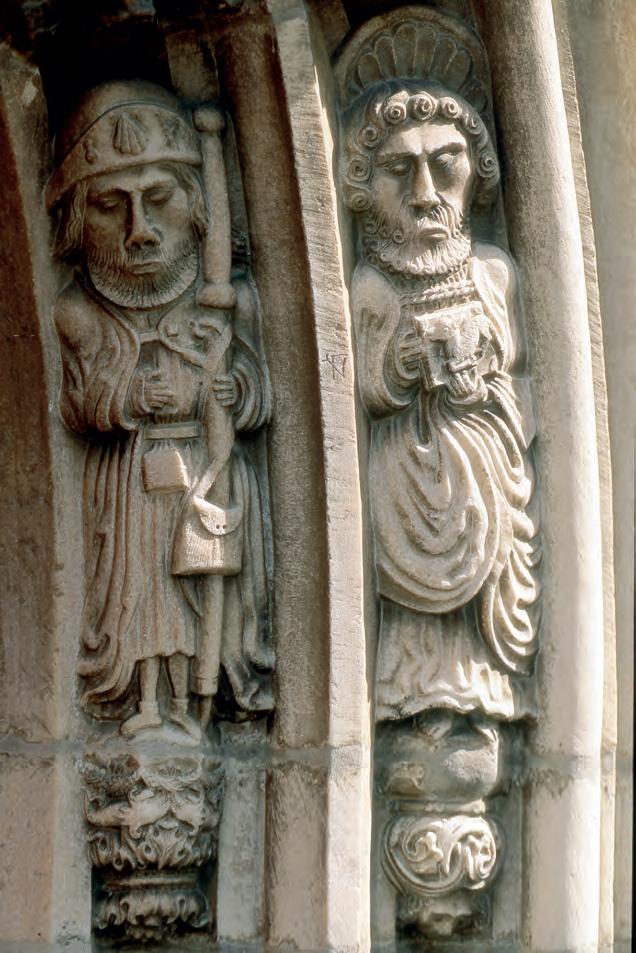

I portali di marmo

Ilsignificato esoterico della soglia, della porta, proviene dalla sua funzione di passaggio fra lʼesterno (il profano) e lʼinterno (il sacro). La porta rappresenta un luogo di passaggio tra due stati, il conosciuto e lʼincognito. La porta invita a scoprire il mistero ed è forse il punto più simbolico di un edificio sacro. Ecco perché moltissimi portali di chiese e cattedrali sono riccamente decorati. Prima di entrare, il visitatore è sollecitato a riflettere, a meditare.

Le chiese di Laces esibiscono una serie di portali degni di menzione: tutti realizzati in marmo di Lasa, quella pietra cristallina e lucente che da tempi remoti affascina lʼuomo.

Il portale della chiesa parrocchiale dedicata a S. Pietro e Paolo risale al 1524. È ad arco acuto e propone elementi vegetali, teste animali e le statue di S. Pietro, Paolo, Giacomo e Giovanni nello stile arcaizzante della tradizione romanica venostana.

marmo di Laces

La chiesa dello Spirito Santo allʼOspedale (già ricovero nel XIII secolo) mostra un portale particolarmente elaborato: in alto il sudario di Cristo sostenuto da due angeli. Chi varca questa soglia si prepari a scoprire il gioiello contenuto allʼinterno: un altare gotico di Jörg Lederer, uno dei più belli di tutta la valle.

La chiesa di Nostra Signora al Colle sorge su un antico sito archeologico ed ha conosciuto nel corso del tempo diverse ristrutturazioni. Sopra il portale uno stemma papale marmoreo ricorda la visita di papa Giovanni XXIII che passò di qui per recarsi al Concilio di Costanza nel 1450, dove venne deposto. Allʼinterno di questa chiesa, durante dei lavori di restauro, venne alla luce sullʼaltare maggiore una statua stele in marmo risalente ad oltre 5000 anni fa.

Gianni

Bodini

Texte: Koordinator Öffentlichkeitsarbeit, Hanspeter Gunsch

Bilder: Nationalpark Stilfserjoch

Seitengestaltung: Hartwig Spechtenhauser, Hanspeter Gunsch

Der Nationalpark Stilfserjoch in Südtirol

Königsspitze mit und ohne Schaumrolle

Der Nationalpark Stilfserjoch

liegt im Herzen der Alpen. Er umschließt das gesamte Ortler – Cevedale Massiv. Als alpiner Nationalpark beherbergt er alle typischen Formenelemente und Lebensräume, vom vergletscherten Hochgebirge auf rund 3900 m bis hinab in die Niederungen auf 650 m.

Im Gebiet des Nationalparks Stilfserjoch gehört die Wohnbevölkerung der deutschen und italienischen Sprachgruppe an. Der Nationalpark Stilfserjoch hat Flächenanteile an den autonomen Provinzen Südtirol, Trentino und der Region Lombardei. Er grenzt an den schweizerischen Nationalpark und bietet einer Vielzahl an Alpentieren und Pflanzen Lebensraum. Der Nationalpark Stilfserjoch bildet mit einer Fläche von 1.340 km2 eines der größten Schutzgebiete der Alpen.

Die Idee eines alpinen Schutzgebietes reicht bis auf die Jahrhundertwende um 1900 zurück. Diese Idee wurde am 24. April 1935 umgesetzt. Im Park liegen

ausgedehnte Wälder und landwirtschaftlich genutzte Flächen, ganzjährig bewohnte Berghöfe, Weiler und Dörfer. Daher ist es verständlich, dass durch Jahrzehnte hindurch unterschiedliche Interessen aufeinander trafen. Auf der einen Seite das Ziel, die Landschaft in ihrer Einmaligkeit zu schützen und zu erhalten, auf der anderen Seite die Bestrebungen den technischen Fortschritt auch im Nationalpark zu nutzen. Die Landschaft im Nationalpark ist durch das Nebeneinander von unberührter Naturlandschaft und seit Jahrhunderten gepflegter Kulturlandschaft geprägt. Das Hauptziel des Nationalparks Stilfserjoch ist, seine nachhaltige Entwicklung durch die Erhaltung natürlicher Ressourcen, durch die Vollständigkeit der Ökosysteme und durch die Erhaltung biologischer Vielfalt zu gewährleisten. Der Nationalpark Stilfserjoch ist ein Garant für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Werte.

Weitere Infos: Außenamt des Nationalparks Stilfserjoch, Rathausplatz 1, I - 39020 Glurns, Tel. 0473/ 830430; info.bz@stelviopark.it

Ein Wildgehege in Trafoi, - neuer hot spot im Nationalpark

Das Jahr 2006 ist der runde Geburtstag (100 Jahre) des Alpensteinbocks. Aus diesem Anlass hat der Nationalpark Stilfserjoch Ende Mai 2006 bei den Drei Brunnen in Trafoi drei junge Steinböcke im parkeigenen Wildgehege freigelassen. Vor ca. 150 Jahren war der Steinbock im gesamten Alpenbogen ausgerottet. Ein kleiner Restbestand von ca. 50 – 100 Tieren im italienischen Gran Paradiso war durch den Schutz des Königs Viktor Emanuel II erhalten geblieben. Im fernen Jahre 1906 wurden im Zoo Peter und Paul in St. Gallen (CH) erstmals Steinböcke gezüchtet. Ein Schweizer Wilderer hatte drei Steinkitze im Gran Paradiso aus den letzten Restbeständen von Viktor Emanuel II entwendet, in den Zoo von St. Gallen geschmuggelt und dadurch den Grundstock für die heutige Alpenpopulation gelegt. Durch ihre Wiederansiedlung im Kanton St. Gallen (Graue Hörner) wurde die Mutterkolonie gegründet. Der Alpensteinbock hat sich zuerst in der Schweiz und in den Folgejahren im gesamten Alpenbogen wieder verbreitet. Der heutige Bestand in den Alpen wird auf ca. 40.000 Tiere geschätzt.

Die Gründe für die Ausrottung waren einmal das Steinbockfleisch als Nahrungsgrundlage, wachsende Konkurrenz durch erstarkte Bestände an Ziegen und Schafen, direkte Nahrungskonkurrenten und auch Krankheitsüberträger. Nicht zuletzt waren die Gründe für die Ausrottung des Steinwildes die ihnen zugeschriebenen, wundersamen Heilkräfte. In der Volksmedizin wurden das Gehörn, das Herzkreuz, ein kleiner Knorpel im Herzmuskel, die Bezoarkugeln (Magensteine), die inneren Organe, das Blut, ja sogar der Kot der Tiere verwendet. Unsere Vorfahren waren der felsenfesten Überzeugung, dass die Kraft und Standhaftigkeit der Tiere durch die Einnahme dieser Heilmittel direkt auf sie übergehen würde. Für die immer seltener werdenden Tiere und einzelne Körperteile wurden hohe Gelder bezahlt.

Der Besucher hat nun ganzjährig die Möglichkeit, im Wildgehege Drei Brunnen in Trafoi den majestätischen Kletterer in seinem Element zu betrachten und anhand von weiterem Informationsmaterial mehr über seine Lebensweise und Eigenarten zu erfahren. Weitere Informationen im Nationalparkhaus naturatrafoi unter der Rufnummer: 0039 0473 612031 oder unter: www.naturatrafoi.com

Nationalpark Stilfserjoch

Sommer Veranstaltungen 2006

Weitere Informationen in der Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch Tel. 0039 0473 616 034 und den Nationalparkhäusern: aquapradTel. 0039 0473 618 212 culturamartellTel. 0039 0473 745 027 LahnersägeTel. 0039 0473 798 123 naturatrafoiTel. 0039 0473 612 031

Geführte Wanderungen und Diavorträge, Nationalpark Stilfserjoch

im Sommer 2006

Der Nationalpark Stilfserjoch, Autonome Provinz Bozen, hat zum wesentlichen Element seines Bildungsauftrages, Einheimischen und Gästen den Naturgedanken zu vermitteln und die Schönheit und Besonderheit des Nationalparks näher zu bringen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde auch für das Jahr 2006 in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Vinschgau und den im Parkgebiet gelegenen Tourismusvereinen ein Wanderkonzept erarbeitet, welches allen Interessierten naturkundliche Inhalte und die Schönheit des Nationalparks Stilfserjoch näher bringt. Die Themen beinhalten botanische, geologische, wildbiologische, kulturelle und verschiedene andere Inhalte. Sie werden in Form von Wanderungen und Diavorträgen angeboten. Das Sommerprogramm 2006 wird wiederum durch das EU- Programm Interreg mitfinanziert und liegt als Broschüre in den vier Nationalparkhäusern und den Tourismusvereinen des Vinschgaus auf.

Der Radtag Stilfserjoch –fast schon ein Klassiker

Das Motto des Radtages Stilfserjoch ist dasselbe geblieben: Dabei sein ist alles! Am 02.09.2006 ist es wieder so weit! Die sechste Auflage des Radtags Stilfserjoch.

Der Nationalpark Stilfserjoch im Südtiroler Länderanteil hat sich beim Radtag Stilfserjoch zum Ziel gesetzt, den Einheimischen und Gästen auf der Stilfserjoch Straße ein unbeschreibliches Fahrraderlebnis ohne Verkehrslärm zu bieten. Die Passstraße wird für den privaten, motorisierten Verkehr am 02.09.2006 wiederum von 09.00 – 15.00 Uhr gesperrt. Der Radtag fand und findet bei den Teilnehmern großen Zuspruch. Die Zahlen sprechen für sich. Gestartet wurde der Radtag Stilfserjoch im Herbst 2001, wobei 1500 gezählte Radfahrer auf das Joch radelten. Im Jahre 2002 waren es bereits 3400, gleich viele Radler wie im Jahre 2003. Dieser Rekord wurde im Jahre 2004 eingestellt, da von Südtiroler Seite aus 5500 gezählte Radfahrer auf das Stilfserjoch radelten. Der Veranstaltung gefolgt ist der lombardische Teil des Nationalparks Stilfserjoch, wobei dort die Straße für den motorisierten Verkehr das erste Mal im Jahre 2003 gesperrt wurde. Im Jahre 2005 erradelten 5400 Radfahrer das Stilfserjoch von Südtiroler Seite aus, von der lombardischen Seite waren es 1500. Keine Zeitnehmung, kein Stress beim Radeln, aber eine solide Kondition gehört zur Grundausstattung der Teilnehmer. Im Laufe des Projektes wurde die Zusammenarbeit mit der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, dem Tourismusverband Vinschgau und der Ferienregion Ortlergebiet im Nationalpark Stilfserjoch intensiviert. Im Vorfeld wird heuer erstmals eine Fahrradmesse, eine Modeschau für Radbekleidung und Accessoires organisiert. Für einen Unkostenbeitrag können heuer zum zweiten Mal Fahrradtrikots zum Radtag Stilfserjoch vor Ort erworben werden. Das Nationalparkteam wünscht den Teilnehmern für das Jahr 2006 viel Spaß, - bei einer fast schon zum Klassiker ge-

In ihrem Element: Die Einen, Kletterer auf Asphalt, die Anderen im Fels

Kleinod

besinnlich und spannend zugleich

Der Kreuzgang von Karthaus

oben: Karthaus

Mitte: belebter und beliebter Dorfplatz

links: Blick vom Kreuzgang in den Innenhof

Karthaus im Schnalstal hat eine bewegte Vergangenheit und ein ganz eigenes Flair: Eigentlich war es ein Kloster – das ehemalige Kartäuserkloster „Allerengelberg“. Gegründet wurde die Einsiedelei 1326. Das Leben der Karthäuser Mönche war bestimmt durch den Rückzug in die Abgeschiedenheit und das Schweigen. Ihre stark mystisch geprägte Grundverfassung lebte aus der Idee der Entfernung aus der Welt und der Annäherung an Gott durch das Gebet. Umringt von hohen Bergen, den Schranken

des Kosterbezirks, dem geschlossenen Kreis der Ringmauer, dem Kreuzgang bis hin zur einsamen Mönchszelle mit ummauertem Gärtchen war ihr Leben dem Gebet gewidmet. Fleisch war ihnen verboten, Fischrechte im ganzen Vinschgau sicherten ihre Ernährung. Einmal pro Woche wurde gefastet. Askese und Spiritualität prägten ihr Leben, das man fast glaubt zu spüren in den alten Mauern, die eine beruhigende Kraft auszustrahlen scheinen.

1782 wurde das Kloster aufgegeben, der Brunnen auf dem Dorfplatz erinnert an den Auszug der letzten Mönche. In die stillen Mauern zog Leben ein, ehemalige Klosterbedienstete und Bauern erwarben kleine Parzellen, die Klosterkirche wurde landwirtschaftlich genutzt, ist heute Restaurant und Wohnhaus. 1924 zerstörte ein verheerender Brand große Teile des Ortes, es wurde aber mit vereinten Kräften der „Klösterer“ zum Großteil wieder aufgebaut.

Wer sich öffnet, in sich hineinhört und gleichzeitig den Blick nicht nur stur geradeaus, sondern kreisen lässt, der wird in jedem Winkel etwas Besonderes, Spannendes, Zeichen aus der Vergangenheit entdecken können: hier einen Stein mit einem seltsamen Relief mit Schlange, Ei und Adler, dort ein Schubloch, das den Mönchen die Essensausteilung ohne Sichtkontakt ermöglichte oder die herrlichen Grabkreuze auf dem kleinen Friedhof und eine kleine Kapelle, verwunschen unterhalb des Ortes gelegen. Aber nicht nur die Vergangenheit fasziniert: Heute ist Karthaus sozusagen das Zentrum des Schnalstales mit Post und Gemeindeverwaltung. Aus den anderen vier Dörfern des Tales kommen die Menschen hierher, um etwas zu erledigen oder einfach nur, um einen „Schwarzen“ zu trinken und ein wenig zu plauschen. Hektik entsteht dabei keine, man gewinnt eher den Eindruck, die Zeit „entschleunigt“ sich, der autofreie Dorfplatz wird zur Bühne des wahren Lebens – eine Bühne inmitten reiner Natur.

Am Annatag, dem 30. Juli, ist Kirchweihtag. Zur Festmesse ist die Kirche prall gefüllt. In der anschließenden Prozession rund um die Klostermauern mit herrlichen Ausblicken ins Tal wird dem sensiblen Betrachter die Verbundenheit der Bewohner mit ihrem „Kloster“ bewusst – ein Gefühl, das erfüllt und beruhigt. Weniger ruhig geht es mit Frühschoppen, Nachmittagskonzert und Tanzmusik bis spät in den Abend weiter.

Die traditionelle Sommerausstellung im Kreuzgang, der durch seine Ausstrahlung der Reduktion die Werke besonders wirken lässt, zeigt in diesem Jahr Werke des Laaser Künstlers Bernhard Grassl zum Thema Marmor. Die Ausstellung ist vom 23. Juli bis zum 20. August 2006 täglich von 13-19 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu dieser Ausstellung und dem Kleinod Karthaus mit seinen liebenswerten Menschen ist frei. Schauen und fühlen muss der Betrachter selbst – eine Erfahrung und ein Genuss, die es wert sind, sich Zeit dafür zu nehmen.

Elke Wasmund

• Traditionsgasthof mit privater Hauskapelle für Hochzeiten, Taufen und andere Feierlichkeiten

• Raffinierte Küche mit Produkten aus dem eigenen Garten

• Café mit hausgemachten Kuchen

• Knödeldegustation auf Anfrage

• Klosterführungen

Karthaus im Schnalstal

Tel. +39 0473 679130 • www.goldenerose.it

Latsch/Schlanders

100 Jahre Marktgemeinden

Latsch und Schlanders

oben links: Latsch um die Jahrhundertwende: (Fotoarchiv: Anton Raffeiner)

oben rechts: Latsch heute (Foto Hans Tappeiner)

Nicht nur Schlanders, sondern auch Latsch kann heuer mit einem runden Geburtstag auftrumpfen. Als die Gemeinde Schlanders im Jänner 1906 einen Antrag zur Erhebung zum Markte anforderte, folgte ein Monat später, um genau zu sein am 15. Februar 1906, prompt der Antrag der Latscher. Es war damals wohl etwas Konkurrenzdenken mit dabei, denn keine der beiden wollte der anderen nachhinken. Obwohl Schlanders vor 100 Jahren wichtige Ämter ihr eigen nennen konnte, hatte Latsch wirtschaftlich das Sagen. Der Bezirkshauptmann wurde von der k.k. Statthalterei aufgefordert, sich über den Antrag der Gemeinde Latsch zu äußern und einen „eingehenden Bericht über die finanziellen und sonstigen Verhältnisse der Gemeinde und ihrer Bewohner zu erstatten.“ Im Detail wollte die k.k. Statthalterei Bescheid wissen über die Entwicklung der Gemeinde, d.h. über die Zunahme der Häuser und der Bewohner während der letzten Jahrzehnte, außerdem über

das äußere Gepräge der Ortschaft, die Steuerleistung des letzten Jahres und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Nicht zu vergessen sind überdies die öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen und die Entwicklung der Industrie. Zu guter Letzt wurde noch die Anweisung erteilt, die Gemeinde auf Verdienste um das Vater- und Mutterland und deren patriotische Gesinnung zu überprüfen. Zusätzlich wurde Universitätsprofessor Dr. Michael Mayr engagiert um die historische Glaubwürdigkeit der Gemeinde zu beweisen. Er schreibt in seinem Bericht über Latsch, dass er die Schilderung der historischen Verhältnisse überprüft und als richtig befunden habe. „Der Ort Latsch galt tatsächlich bis zu den letzten Jahrzehnten [...] neben dem Städtchen Glurns und dem Markte Mals als der bedeutendste und wichtigste Ort im Vinschgau und war der wirtschaftliche und geistige Mittelpunkt Untervinschgaus.“

Bei so viel Lob mussten die Latscher doch etwas

übermütig werden. Doch nicht alles war eitel Sonnenschein. So hatte der Bezirkshauptmann allerdings etwas gefunden, das er beanstanden musste. Zum einen war da das Schulhaus, welches sich in einem schlechten Zustand befand, und zum anderen war da die Trinkwasserversorgung, welche dem Bezirkshauptmann Kopfzerbrechen bereitete. Für das Schulhaus war bereits ein Neubau geplant und so sollte dies nun auch nicht weiter beachtet werden. Was das Trinkwasser betrifft, so war es zwar von guter Qualität und auch reichlich vorhanden, allerdings wurde die Quelle primitiv gefasst und von weidendem Vieh häufig verunreinigt. Die Gemeindeverwaltung wurde

auch bereits mehrmals aufgefordert diese Missstände zu beheben, hat jedoch keine Anstalten dazu getroffen. Hinsichtlich einer Erhebung zum Markte sahen sich die Latscher offensichtlich nun doch gewilligt, die Erneuerung einer Trinkwasserleitung in Angriff zu nehmen.

Somit stand der Erhebung nun nichts mehr im Wege. Auch die Schlanderser haben ihr Dorf auf Hochglanz gebracht, damals vor 100 Jahren, und somit konnten beide Ortschaften ein unvergessliches Fest zur Markterhebung feiern.

Monika Feierabend

links: Blick auf Schlanders unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg, Schlanders heute (rechts)

Fotos: Marktgemeinde Schlanders

Ein Wunder, eine nackte Frau, Jäger,

und andere Matscher

Beginnen möchte ich mit der schönen Frau, die ein Wunder bewirkte. Sie mag keine Vorhänge und pflegt nackt in ihrer Wohnung herumzugehen. Die Waldesnähe führt dazu, dass allerhand Wild durchs hell erleuchtete Fenster schaut. So auch ein großer Hirsch, der verwundert den Hals reckt. Hinter ihm

ein Jäger, der sich am Ziel seiner Wünsche angelangt wähnt. Er wird aber durch den Anblick der schönen Frau abgelenkt, vergisst seinen Jagdinstinkt, bezähmt seine Mordlust und folgt dem Ruf der Liebe.

Wie intelligent sind Jagdaufseher? Anders gefragt: Lassen sich Matscher leicht ablenken und zwar immer wieder, bis endlich der Bock geschossen ist? Darüber gibt es eine Geschichte von einem Ehepaar, das sich ideal ergänzte.

Der Mann zog am Jagdtag die Kleider seiner Frau an, die Frau jene des Mannes. Das ist nicht Jägerlatein, das ist bereits ein aus Urzeiten bekannter Tarnungstrick: Mit einer übergezogenen Hirschhaut konnten sich die Jäger näher ans Wild heranpirschen.

Wie immer auch die Jägerliebe aussehen mag, der Zweck dieses Matscher Kleiderwechsels war aber ein anderer. Beabsichtigt war die Irreführung des Jagdaufsehers. Während dieser der Spur des vermeintlichen Wilderers folgte, frönte der Ehemann ungestört seiner Jagdleidenschaft.

Jagd und Adel gehören zusammen. Sie greifen ineinander, wie die Burgen Ober- und Untermatsch. Sie thronen auf der langgestreckten Moräne im auslaufenden Matscher Tal. Umrandet von dichten Waldflanken, treiben die Ruinen wie auf einem Rettungsfloß. Erhalten haben sich romanische Mauerreste und die

Grafen

oben: Blick von der Weißkugel auf den vergletscherten Saldurkamm; die breite Spur führt ins Schnalstal, zum Schutzhaus „Schönaussicht“.

links oben: Mauerwerk der Burgruine Obermatsch, dahinter die gut erhaltene Martinskirche.

links unten: der Saldursee mit Blick auf die Gletscher der Lazaunspitze.

links: Senn mit Nachwuchs auf der Schludernser Alm im Upiatal; der steiglose Übergang beim Hochalt führt ins Schlandrauntal.

rechts: Blick von der noch winterlichen Gondaalm auf den bereits grünen Talboden mit der Ortschaft Matsch, talauswärts auf die Vinschgauer Talsohle mit den Schludernser Auen, dahinter Prad, Agums, das Suldental mit dem Ortler.

Im Matscher Tal befinden sich ausgedehnte Almen mit guten Böden; die verschiedenen Milchprodukte sind hoch begehrt und ergeben bei entsprechender Vermarktung eine neue Wirtschaftskraft.

Martinskapelle, in der die Grafenfamilie mit Freunden und vielen Matschern jährlich am 11. November einen Gedenkgottesdienst feiert.

Hier liegt der Ursprung der Vögte von Matsch, der Vorfahren der Grafen Trapp, deren Macht einst weit über das Tal hinausreichte. Hinaus bis in die ebenen Talböden des Vinschgaus, wo sich auf dem ehemaligen Flugplatz zwischen Schluderns und Glurns eine unverbaute Ebene erhalten hat. Hier sollen demnächst die Vinschgauer Ritterspiele stattfinden, angesichts der Churburg, die das bedeutendste Vinschger Museum aus feudaler Zeit beherbergt. Unter dem Patronat des Grafen Johannes Trapp, der auf seinem Schloss neben Ausstellungen auch Tagungen für internationale Wirtschaftsgespräche veranstaltet; sein „Hofstaat“ besteht aus vielen Gefolgsleuten aus Kultur, Politik und Wirtschaft. Im August dieses Jahres sollen die „Ritterspiele Südtirol“ bereits losgehen. Hochtälern, Almen, endlosen Karen, Bergseen. Eine Reihe von Dreitausendern ist von Gletschern bedeckt. Das Matscher Tal gleicht einem langgestreckten Schiff, einem Kahn mit Flanken aus großen Gebirgsmauern. Der Bug dieses Schiffes aber, die Galionsfigur, ist besonders kostbar und glänzt im Silber der Weißkugel.

Der Blick nach Süden reicht bis zum König Ortler, der mit seinem Hermelinmantel den Tiroler Gebirgsadel anführt.

Hans Wielander

FAHRPLAN DER SCHWEBEBAHN

Sommer: 1. April bis 30. September

Stündlich von 8.00 bis 19.00 Uhr

Monat Oktober

Stündlich von 8.00 bis 18.30 Uhr

Winter: 1. November bis 31. März

Werktags 8 9 12 13 14 16 17 18 18.30 Uhr

Sonn- und Feiertags

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.30 Uhr

Seitental Martell

Belgier in Martell

Der Steig zum Flimsee verläuft teilweise durch steiles, brüchiges Felsgelände. Wir mussten darauf achten, keine Steine loszutreten, denn von unten näherte sich mühsam eine Jugendgruppe. Es waren Mädchen, belgische Mädchen, geführt von Erwin Altstätter, dem damaligen Vorsitzenden des Marteller Alpenvereins. Plötzlich verbreitete sich ein merkwürdiger Geruch: Die Flachländerinnen schwitzten gehörig und hatten sich intensiv mit Sonnenschutzcremen eingeschmiert; so erklärte sich der intensive Duft.

Für eine ganz andere Erklärung wandte ich mich an den Erwin, den Altbürgermeister und ehemaligen Postbeamten. Ich wollte von ihm wissen, ob es diese belgischen Jugendgruppen, die Jahrzehnte lang in den Sommermonaten das Tal mit Leben erfüllten, immer noch gebe. Und weil er es bedauernd verneinte, fragte ich weiter nach den Gründen:

Leider wurden diese Kontakte fast vollständig abgebrochen, da dieser „billige“ Fremdenverkehr „von oben“ nicht gerne gesehen wurde. Man wollte lieber auf „Qualitätstourismus“ setzen, auf zahlungskräftige

Gäste ... die jungen Leute verbreiteten nur Unruhe im Tal.

Bis zu 300 Personen kamen in den Sommermonaten nach Martell, vom Juli bis September. Das war vor etwa 30 Jahren, als der Fremdenverkehr noch kaum spürbar war. Die belgischen Mädchen sind inzwischen vielleicht Mütter mit erwachsenen Kindern, die ihrerseits dieses Märchental wieder besuchen; dasselbe gilt für die „Buben“, die hier ebenfalls ein Paradies für Exkursionen aller Art und für alle Jahreszeiten vorfanden. Die Belgier aber suchten sich neue Feriengebiete, im Lechtal, in der Schweiz. Einige wenige freilich kommen immer noch und pflegen die angeknüpften Beziehungen. Organisiert von der sozial denkenden Gesellschaft „St. Paulus Reizen“, wohnten die Jugendlichen überall in Martell, in freistehenden Wohnungen, auf Dachböden und im Stadel ... früher mit bescheidenen Ansprüchen, was heute der Vergangenheit angehört. Heute, nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs, kommen wiederum finanziell „schwächere“ Touristen aus den Ostgebieten. Mit diesen Menschen ergibt sich wiederum ein dankbares Geben und Nehmen und der Tourismus verteilt sich leichter auf das ganze Jahr. Immer wieder ergeben sich Freundschaften, die über Generationen dauern.

Hans Wielander

Oben: Das meist ebene Belgien hat zwar keine großen Berge, dafür aber einen riesigen Himmel, einen unendlichen Horizont. Für uns dient der vom Gletscher geformte Felsrücken als Weltglobus, wie hier am nordseitigen Fuße der Vorderen Rotspitze im hintersten Martell

Links: Der „Zusammenfluss“ des Langenferners, des Zufallferners und des Hohen Ferners im hintersten Martelltal, ein gewaltiges Schauspiel ... nicht nur für die belgische Jugend.

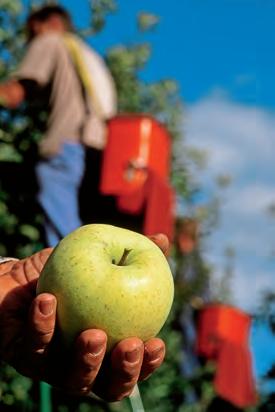

Erzeugergenossenschaft

Das Martelltal, Nebental des Vinschgaus in Südtirol, mit seinen Anbaugebieten auf 900 bis 1800 Höhenmetern, ist eines der Hauptanbaugebiete für Bergerdbeeren. Die ausgesprochen hohe Qualität ist in erster Linie dem milden und trockenen Klima und den warmen Tagen und kühlen Nächten zu verdanken. Ein idealer Lebensraum für schmackhafte Erdbeeren und köstliche Waldbeeren, aber auch für verschiedene Gemüsesorten. Hier haben die Erzeugergenossenschaft und die Marteller Bauern ein Anbausystem entwickelt, das das Gleichgewicht zwischen Erfahrung und Innovation, Handarbeit und Technologie garantiert und damit eine Symbiose von Mensch und Natur darstellt.

Die Produkte werden seit über 15 Jahren im In- und Ausland erfolgreich vertrieben: Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, verschiedene Gemüsesorten wie Radicchio usw., verarbeitete Produkte wie Marmeladen, Sirupe, Kräutermischungen, Kräutersalz sind in unserem Detailgeschäft erhältlich.

Während der Erntezeit haben wir folgende Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr.

MEG Martell

Ennewasser 249

39020 Martell

Tel. 0473 744 700

Fax 0473 744 710

E-mail: meg@vip.coop

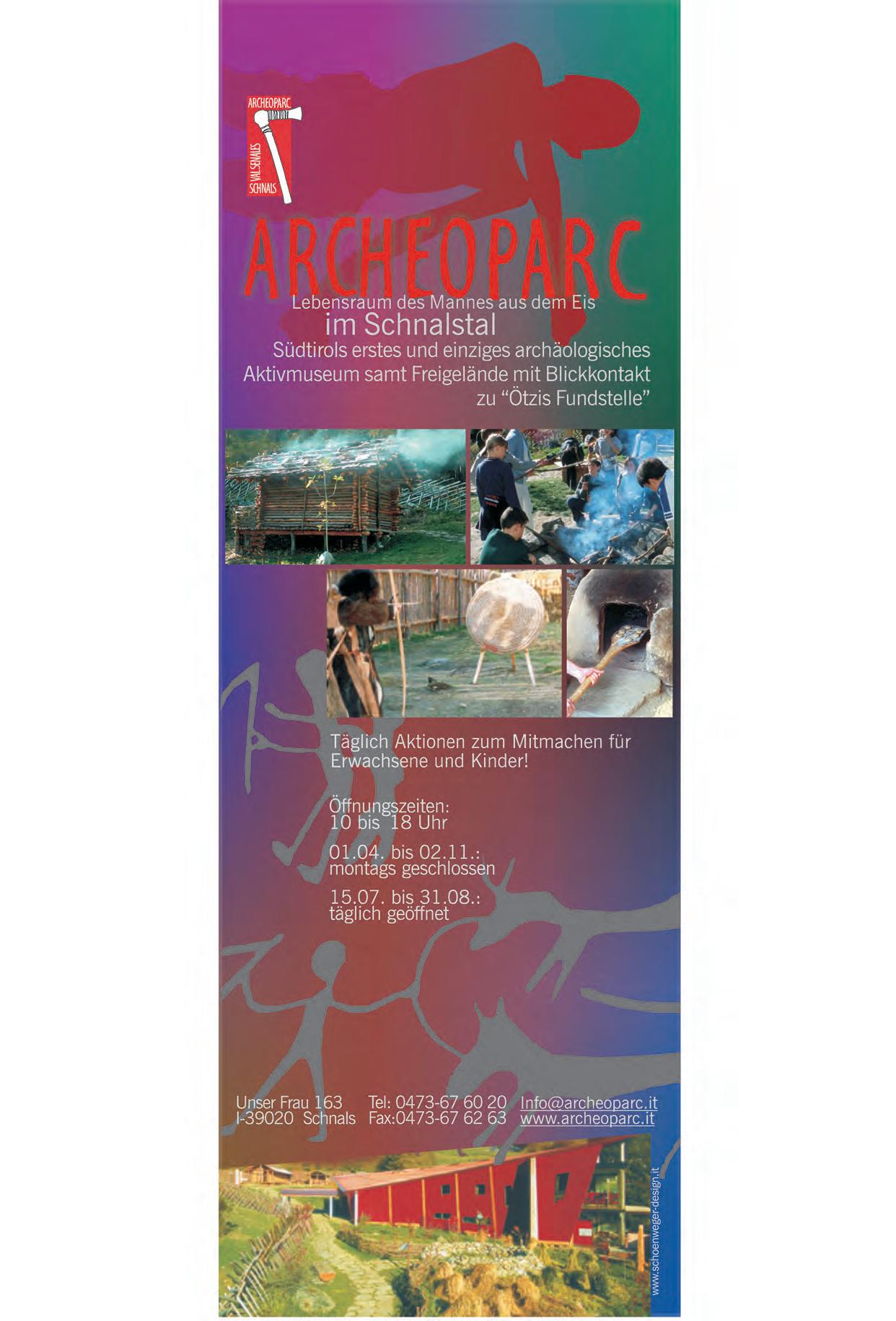

Ötzi.

Wer war er? Wie lebte er? Wie starb er?

Bilder: ArcheoParc Schnals, Archiv Tourismusverein;

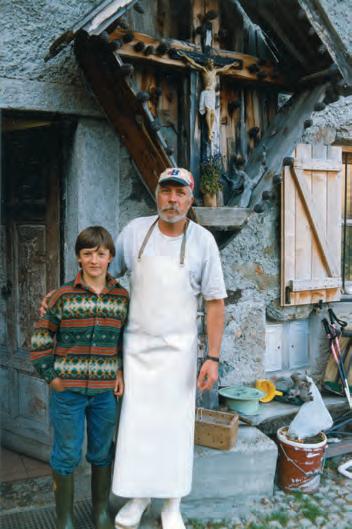

oben: Bogenschütze Valentin Müller (Foto: Hubert Grüner)

Im September 1991 wurde die Gletschermumie „Ötzi“ nach einem warmen Sommer von zwei Touristen, dem Ehepaar Simon, am Tisenjoch im Schnalstal zufällig entdeckt. Ötzis Leiche erhielt sich durch das Austrocknen in

Wind und Kälte, wurde nach dem Mumifizieren von Schnee eingeschlossen und überstand so über 5300 Jahre. Ebenso seine Waffen, beispielsweise das Kupferbeil, und seine Bekleidung. Ein Sensationsfund für die Wissenschaft, der völlig neue Einblicke in die Jungsteinzeit gibt.

Den Fragen nach seiner Herkunft, seinen Lebensgewohnheiten und seinem Tod – in seiner Schulter wurde eine Pfeilspitze gefunden – widmet man sich in Sichtkontakt zur Fundstelle des Mannes aus dem Eis im ArcheoParc Schnals aktiv – hier wird Geschichte lebendig.

Im Museum können die Besucher auf einer fiktiven Wanderung durch das Tisental – dem letzten Weg des „Ötzi“ – den Wandel, die Nutzung und die Bewirtschaf-

Sonderausstellung und Aktivitäten

Bis zum 3. November 2006 ist im ArcheoParc auch eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Der Fotograf Gianni Bodini stellt megalithische Bauten aus ganz Europa vor: „Sakrale Architektur zu Ötzi’s Zeiten“.

tung des Schnalstales und des gesamten Alpenraumes durch die Jahrtausende erleben und nachvollziehen. Parallel dazu werden die Veränderungen der Lebensweise von den Jägern und Sammlern zu Bauern und Hirten gezeigt. Ötzi, der Mann aus dem Eis, ist ein berühmtes Beispiel für beide Lebensweisen, sich das Überleben zu sichern.

Die Ausrüstung des Mannes aus dem Eis wird in Kopie gezeigt, die Besucher können die Gegenstände anfassen und sogar daran riechen. Eine spannende 3D-Show zeigt den letzten Tag im Leben des „Ötzi“.

Steinzeit – hautnah erleben

Highlight – besonders für Kinder – ist das 4.400 Quadratmeter große Freigelände, in dem originalgetreue jungsteinzeitliche Hütten den authentischen Lebensraum des Mannes aus dem Eis – mit Blickkontakt zur Fundstelle – widerspiegeln. Hier können sich die Besucher bei den wechselnden Aktivitäten wie Brotbacken, Steinzeit-Küche, Töpfern, Verarbeitung von Leder oder Wolle, Bogenbauen und -schießen, beim Malen usw. mit Originalwerkzeugen selbst einen Eindruck über das Leben in der Steinzeit machen. Geschulte Betreuer unterstützen dabei auch die Kleinsten. Aktives BE-GREIFEN und ER-LEBEN stehen hier im Mittelpunkt.

Finailhof 1.952 m - Schnalstal

Jausenstation

Bequem erreichbar ab:

Vernagt 1711 m - 1,5 h

Marchegg 1750 m - 1 h

Kurzras 2011 m - 2 h

Tel. +39 0473 669644

Kraft- und Kultplätze

im unteren Vinschgau

rechts: die „Klumperplatte“ auf einem Schalenstein oberhalb Kastelbell: dumpfe Töne, die in die Vergangenheit entführen

unten: der Golderskofl oberhalb Partschins

Kraftspendende Orte sind Zonen mit erhöhter natürlicher Energie, die sich deutlich fühlen und auch messen lässt. So fühlte sich besonders der urzeitliche Mensch von der Stimmung gewisser Plätze angezogen und hat sich diese für seine Kulthandlungen nutzbar gemacht. Es wurde an ihnen gefeiert.

Sonnwendfeste, Fruchtbarkeitsrituale, Mondfeste und Feste der großen Erdmutter fanden statt. Der Stein ist das Konzentrat aus der Kraft der Erde. So haben Steine eine vielfache kultische Bedeutung. Im Vinschgau gibt es besonders zwischen Schlanders und Partschins viele Schalensteine, wovon der Großteil am Sonnenberg zwischen 600 und 1500 m liegt. Einzelstücke findet man auch an der Nörderseite, die seltsamerweise bedeutend höher liegen. Der Scheitelpunkt liegt an der Wallfahrtskirche St. Martin im Kofel, und die Basis reicht von Vezzan bis Kastelbell. Die meisten dieser Schalensteine sind gut erhalten und tragen Namen wie „Untergrübl“, „Obergrübl“ und „Lousplott“. In der Nähe der Schalensteine konnten immer prähistorische Siedlungsplätze nachgewiesen werden. Die horizontal angeordneten Schälchen lassen an kultische Rituale

mit Flüssigkeiten, wie Wasser, Milch oder Blut, denken. Die drei Schalen an der einstigen Kultstätte am Hof „Unterortl“ bei Juval sind die größten von ganz Südtirol und dienten zum Auffangen des Blutes von Opfertieren oder als Feuerträger bei Festen. Hingegen hat der „Burgstallknott“ bei Partschins viele seichte Schälchen. Er steht in direkter Sichtverbindung mit dem „Golderskofel“, der innerhalb einer prähistorischen Wallburg bei Partschins liegt. Auch der so genannte „Löchelstein“ am Hof „Kornol“ am Naturnser Sonnenberg weist zirka hundert seichte Schälchen und zwei Kreuze auf.

Als „Klumperplott“ berühmt ist eine Steinplatte bei Kastelbell. Sie stellt mit ihren Wannen und Rinnen eine Besonderheit dar. Eine große Steinplatte liegt horizontal auf zwei vertikalen Blöcken, darauf liegt eine kleinere Blatte, welche in Bewegung gerät, wenn man sie betritt. Durch diese Bewegung entsteht ein dumpfer Ton, den man als „klumpern“ bezeichnet. In alter Zeit wurde die Platte absichtlich erschüttert, um die Bevölkerung zu alarmieren, wenn der Feind ins Land kam. Neben den Schalensteinen gibt es auch Rutschsteine, auf denen die Frauen, die schwanger werden wollten, teils mit bloßem Gesäß herunter gerutscht sind. Wichtig dabei war der enge körperliche Kontakt mit dem Ahnenstein als Seelenträger und der lebensschenkenden Frau. Eine solche Rutschplatte findet man in der Nähe des Hofes „Karnol“ am Naturnser Sonnenberg. Steine fanden auch Verwendung als Brandopferplätze für Mensch und Tier. Verbrannte Knochenstücke und Steine mit Brandspuren weisen darauf hin, ein Opferstein befindet sich an der Prokuluskirche in Naturns, der nach der Verchristlichung als Opferstock verwendet worden ist. Die ansprechende Atmosphäre dieser Kirche stammt von Strahlen aus der Atmosphäre und aus der Erde, die sich über dem Altarstein kreuzen. Es fällt auf, dass sich heute noch viele Mütter mit Kleinkindern gerne in der Nähe dieses Kraftplatzes aufhalten. Sie sind wie ihre Vorfahren von der Stimmung und Strahlung des Platzes angezogen. Besonders bei der Anlage alter, kirchlicher Sakralbauten hat man auf Erdstrahlungen geachtet, und auch die Wallfahrten galten als Aufsuchen einer bestimmten Kultstätte. Einer der ältesten Wallfahrtsorte des Landes ist wohl jener zu den „Heiligen Drei Brunnen“ in Trafoi, wo sich ein altes Quellheiligtum befand. Auf Kult- und Kraftplätzen bewegen wir uns in einem Grenzbereich zwischen Wissen und Glauben. Man kann an ihnen vorbeigehen, man kann verweilen und betroffen sein, man kann sie vergessen und durch heutige Hektik den Einfluss verdrängen. Man kann aber auch die Sehnsucht und das Verlangen spüren, immer wieder solche Orte zu besuchen, und froh sein, dass es sie gibt.

Maria Gerstgrasser

Intakte Natur

„Biosfera Val Müstair/Parc Naziunal“

Biosfera Val Müstair /Parc Naziunal“ so will das Münstertal in naher Zukunft geheißen werden. Erste Hürden sind schon geschafft, das Ziel zur Aufnahme als anerkannter Biosphärenpark bei der UNESCO ist nicht mehr weit. Dieses Projekt bietet

dem Tal und den Bewohnern die Möglichkeit, die Zukunftschancen kreativ und eigenständig wahrzunehmen. Es wird als eine Chance für die zukünftige, nachhaltige Entwicklung des Lebensraumes und der gesellschaftlichen Strukturen betrachtet. Vorerst muss die Region Val Müstair die Kriterien eines regionalen Naturparks von nationaler Bedeutung erfüllen. Dann erfolgt die Eingabe zur Anerkennung als Biosphärenreservat nach den Kriterien der UNESCO. Eine Biosphäre ist ein Ort, an dem Umweltbildung betrie-

ganz links: Kloster St. Johann in Müstair, gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO

links: Blick vom Piz Chavalatsch ins Val Müstair: Berge, eine atemberaubende Landschaft und Natur pur

ben wird, an dem die Natur beobachtet und erforscht wird, an dem die landschaftlichen Schätze als Kapital für die Entwicklung von Tourismus, Wirtschaft und Lebensqualität gesehen werden. Natur nutzen, ohne ihr zu schaden, etwas Neues entstehen lassen und trotzdem nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweisen schaffen. Die ganze Bevölkerung und auch die Gäste sind aufgefordert, die Bereiche wie Kultur, Jugend, Landwirtschaft, Handel, Tourismus und Natur zu analysieren und neue Wege zu suchen. Die unverfälschte Schönheit des Tales, der Nationalpark sowie die wirtschaftlichen und touristischen Möglichkeiten (das UNESCO Kulturgut Kloster St. Johann in Müstair, Mühle Mall in Sta. Maria, Tessanda – Handweberei in Sta. Maria, grenzüberschreitende Wanderung: Stundenweg – vom Kloster St. Johann zum Kloster Marienberg im oberen Vinschgau) sind Ansporn, die Herausforderung mit Elan anzunehmen und eine auch für Gäste attraktive und harmonische Ferien- und Lebensdestination zu bieten. Die Schönheiten der Natur lassen den Urlaub zum Erlebnis werden. Die Kulturgüter sind wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots. Biosphäre heißt auch, sich kulturell zu öffnen und somit ganz im Sinne der angestrebten Anerkennung durch die UNESCO zu handeln, wo seit der Grundidee rund 400 Biosphärenparks auf der ganzen Welt entstanden sind.

Brigitte Thoma

Von der “Frantschalm“ ins “Mausloch“ und zurück

Die „Mauslochalm“, ursprünglich „Frantschalm“ vor dem Umbau,

unten: während der Arbeiten für den Zubau

rechts: Neubau und Altbau nebeneinander

TIPP !

Der über 700 Jahre alte Oberniederhof in Unser Frau im Schnalstal hat jetzt für Gruppen und interessierte Besucher seine Tore geöffnet, um die reiche Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft als biologischer Betrieb zu zeigen und um das Leben der Bergbauern erlebbar zu machen. Veranstaltungen mit Musik, Kunst und Kultur am Hof sind geplant. Infos: www. oberniederhof.com

<http://www.oberniederhof.com/> o. Tel. 0473/669685

Bauern suchten seit jeher Sommerweideplätze für ihr Vieh. Das Gras auf den Höhen, die angenehm kühle Bergluft und das reine Quellwasser galten nahezu als Jungbrunnen. Die Bauern vom Partscheilberg auf der Naturnser Nörderseite trieben ihr Vieh auf einen geräumigen Weideplatz am Fuße der Hochwart und der steinigen „Frantschwand“. Nach dieser Felswand wurde die Weidefläche und somit auch die Hütte „Frantschalm“ benannt. Stets wurde ein Hirte beauftragt, das Vieh zu betreuen, der in einer kleinen Behausung eine notdürftige Unterkunft fand. Einst hatte ein groß gewachsener Mann diesen Dienst inne. Wenn er sich abends auf sein Lager freute und bevor er in tief gebückter Haltung hinter der niedrigen Tür verschwand, entrang sich ihm öfters folgender Seufzer: “Do muasch jo innischliafn