ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 17 #98 NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES A.C. ISSN 2448-5292 viasterrestres.mx

AÑO 17 #98 NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025

EDITORIAL

Juan José Orozco y Orozco

RUTAS DE PROGRESO

100 AÑOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CAMINOS EN MÉXICO 1925-2025

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS

TESTIGOS DEL PROGRESO

VOCES DE LOS INGENIEROS Y CAMINEROS DE MÉXICO

Entrevista al ingeniero Alfredo C. Bonnin Arrieta

Entrevista al ingeniero Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez

Entrevista al ingeniero Óscar de Buen Richkarday

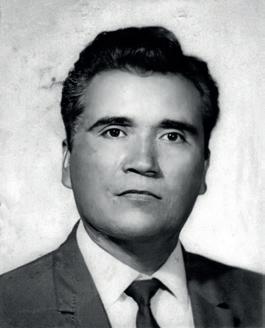

EN MEMORIA DEL INGENIERO DANIEL DÍAZ DÍAZ Óscar de Buen Richkarday

LA BARRANCA DEL MIEDO: REMEMBRANZA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO DEL PUENTE ING. FERNANDO ESPINOSA Crescencio Zamora Velázquez

VÍAS TERRESTRES

AÑO 17 No. 98, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

Disponible digitalmente en www.viasterrestres.mx

NOTICIAS Y BOLETINES: Encuentre las noticias de la Asociación y del gremio en nuestras redes sociales.

BITÁCORA

COLABORACIONES

viasterrestres@amivtac.org

Todos los trabajos se someten a dictamen editorial. Contáctenos para conocer nuestros lineamientos editoriales o para información más detallada.

SUSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD alberto@amivtac.org

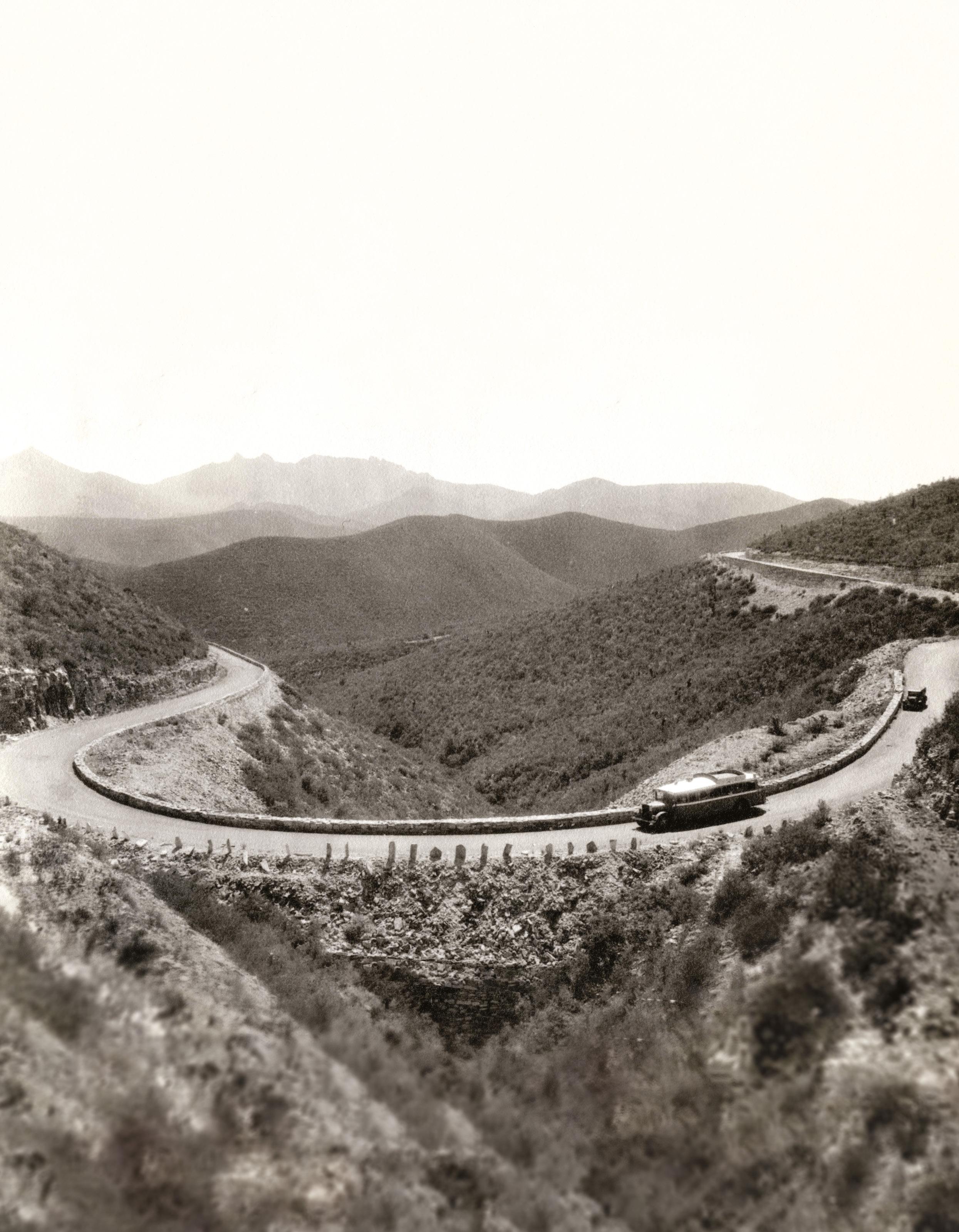

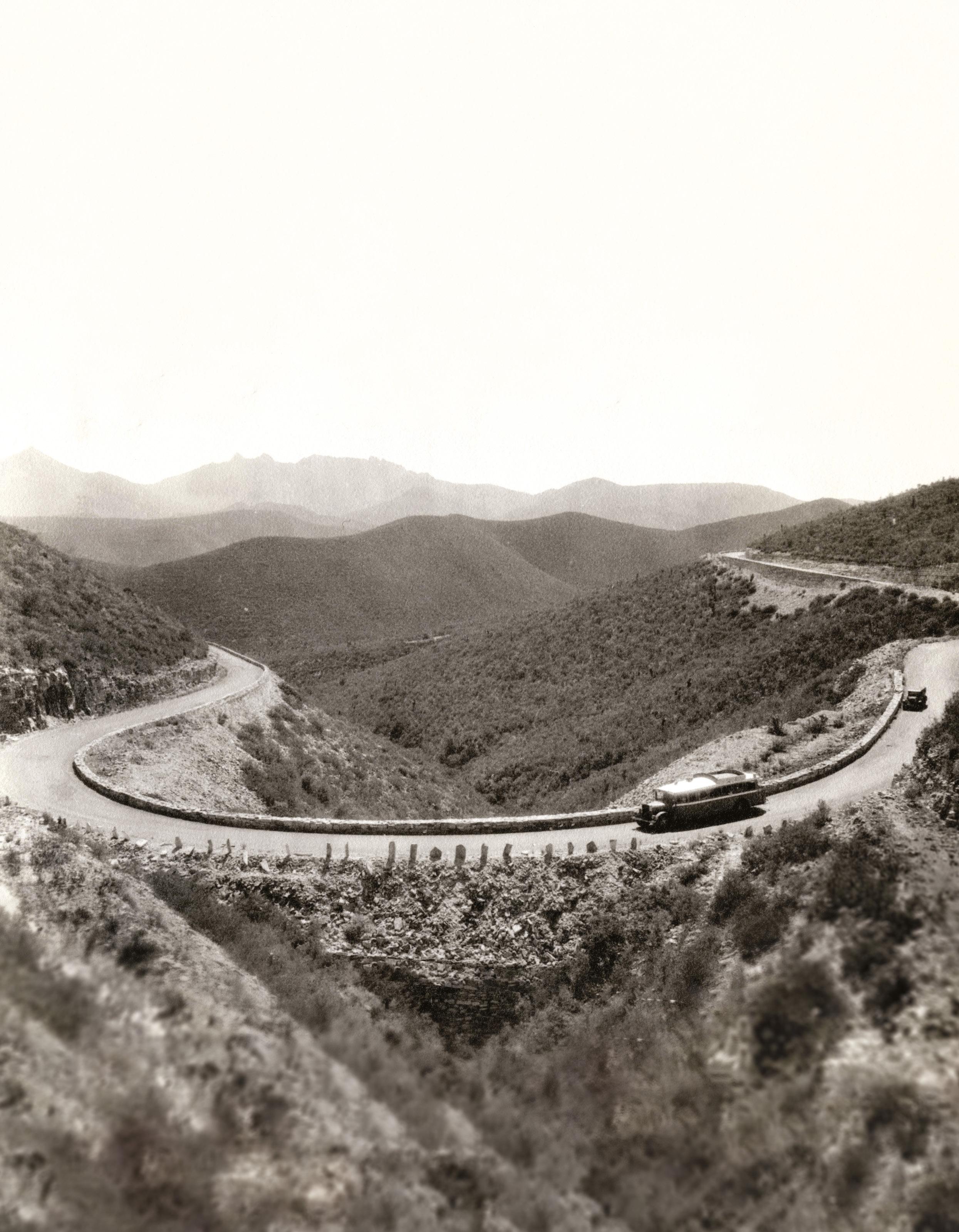

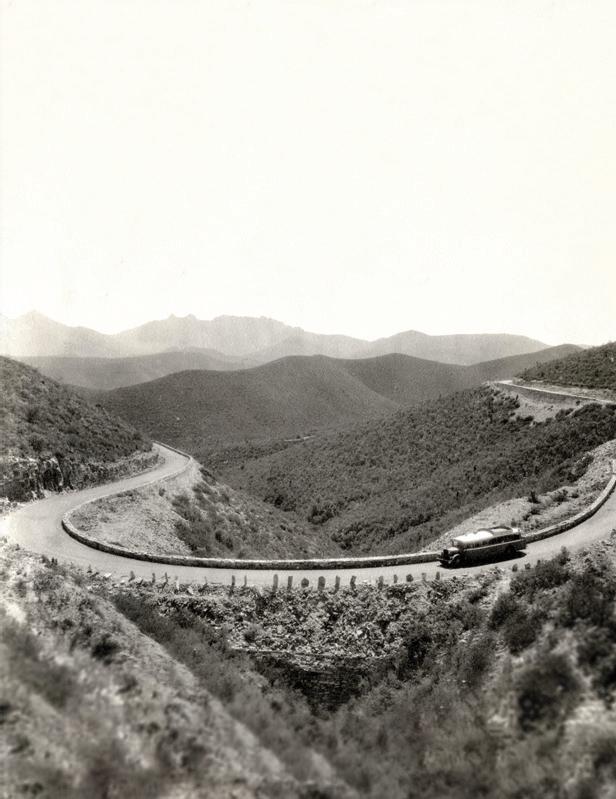

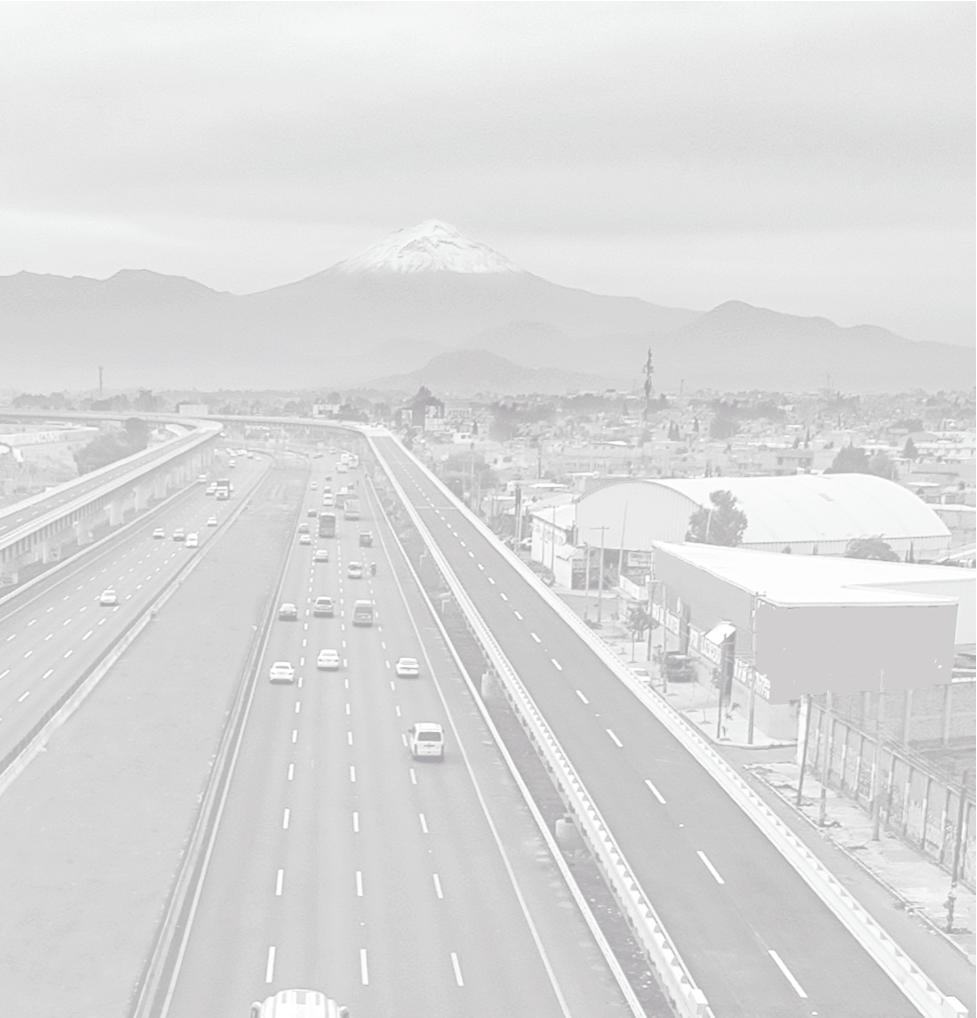

Foto de portada: Cuesta de Mamulique en la carretera México-Laredo autor: @centli mexicoenfotos.com

CONSEJO EDITORIAL DE LA REVISTA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Director General

Arturo Manuel Monforte Ocampo

Subdirector

Amado de Jesús Athié Rubio

Consejeros

Demetrio Galíndez López

Manuel Zárate Aquino

Óscar Enrique Martínez Jurado

Verónica Flores Déleon

Carlos Alberto Correa Herrejón

Martín Olvera Corona

Alfredo Bonnin Arrieta

Rubén Frías Aldaraca

Alberto Patrón Solares

VÍAS TERRESTRES

AÑO 17 No 98, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

VÍAS TERRESTRES es una publicación bimestral editada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14010, CDMX. México. Tel. 55.55283706 www.amivtac.com | www.viasterrestres.mx correo electrónico: viasterrestres@amivtac.org

Editor responsable: Arturo Manuel Monforte Ocampo. Reserva de derechos al uso exclusivo 04-2022-050213421100-102, ISSN: 2448-5292 , ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título: 14708, Licitud de contenido: 12881, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso en trámite. Impresa por: CODEXMAS, S. de R.L. de C.V., Quetzal No. 1 Int. 1, El Rosedal, Alcaldía Coyoacán, 04330 CDMX, México. Este número se terminó de imprimir el 31 de octubre con un tiraje de 1,000 ejemplares.

El contenido de los artículos, así como las opiniones expresadas por los autores, no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Los textos publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Vías Terrestres como fuente, incluyendo el nombre del autor y número de la revista.

PRODUCCIÓN EDITORIAL:

CODEXMAS, S. de R.L. de C.V.

Estimado asociado, si usted desea recibir la revista impresa, favor de solicitarla a alberto@amivtac.org

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C.

XXVI MESA DIRECTIVA

Presidente

Juan José Orozco y Orozco

Vicepresidentes

Juan Manuel Mares Reyes

Luis Manuel Pimentel Miranda

Carlos Alberto Correa Herrejón

Secretario

Franco Reyes Severiano

Prosecretario

Agustín Melo Jiménez

Tesorera

Verónica Flores Déleon

Subtesorera

Verónica Arias Espejel

Vocales

Martha Vélez Xaxalpa

Yunuen Alhelí López Barbosa

Ericka Santillán León

Adriana Cardona Acosta

Alberto Mendoza Díaz

David Omar Calderón Hallal

José Antonio Ramírez Culebro

Juan Carlos Miranda Hernández

Carlos Iván Martínez Guzmán

Gerente Administrativo

Cinthia Janeth Méndez Soto

DELEGACIONES ESTATALES

Presidentes estatales

Aguascalientes, Gregorio Ledezma Quirarte

Baja California, Emilio Enrique Dagdug Paredes

Baja California Sur, Jorge Mejía Verdugo

Campeche, Jorge Armando Iriarte Simon Chiapas, Verónica Cruz Velázquez

Chihuahua, Leonel Barrientos Juárez Coahuila, Ernesto Cepeda Aldape

Colima, Jesús Javier Castillo Quevedo

Durango, Sotero Soto Mejorado

Estado de México, Francisco Luis Quintero Pereda Guanajuato, Dalia Eréndira Mendoza Puga

Guerrero, Ricardo Alarcón Abarca

Hidalgo, Benjamín Norberto Samperio Pérez Jalisco, Sonia Alvarado Cardiel

Michoacán, Armando Ballesteros Merlo

Morelos, Óscar Rigoberto Coello Domínguez

Nayarit, Marco Antonio Figueroa Quiñones

Nuevo León, Blanca Estela Aburto García

Oaxaca, Esteban Rutilio Sánchez Jacinto

Puebla, Jesús Ramiro Díaz

Querétaro, Juan Antonio Flores Rosas

Quintana Roo, Apolinar Bañuelos Cabrera

San Luis Potosí, Jaime Jesús López Carrillo

Sinaloa, Saúl Soto Sánchez

Sonora, Rafael Luis Zambrano Sotelo

Tabasco, José Alfredo Martínez Mireles

Tamaulipas, Natalia Jasso Vega

Tlaxcala, Armando Martín Valenzuela Delfín

Veracruz, Luis Antonio Posada Flores

Yucatán, José Antonio Morales Greene

Zacatecas, Jorge Isidoro Cardoza López

VÍAS TERRESTRES 98 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025

En este 2025 conmemoramos el centenario de la creación de la Comisión Nacional de Caminos, un hecho que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del país. Con la decisión del presidente Plutarco Elías Calles de establecer dicha Comisión, México comenzó a construir algo más que infraestructura: empezó a tejer su territorio, a vincular regiones, acercar destinos y vidas, y abrir rutas de desarrollo y de encuentro entre sus habitantes.

Hace cien años, los traslados entre estados eran difíciles y lentos; muchas comunidades permanecían aisladas. La creación de una institución dedicada a planear y construir caminos representó un cambio de paradigma: por primera vez, se concibió una red vial nacional pensada para integrar al país y fomentar su desarrollo económico y social. A partir de entonces, el camino se convirtió en un símbolo de progreso y en una herramienta esencial para acercar oportunidades a todos los rincones del territorio. Hoy, a un siglo de distancia, México cuenta con una vasta red carretera que ha permitido el crecimiento de regiones completas, el intercambio comercial y la movilidad cotidiana de millones de personas. Cada tramo construido es testimonio del esfuerzo colectivo de ingenieros, técnicos y trabajadores, así como de especialistas en otras profesiones afines que, con su conocimiento y dedicación, han contribuido a transformar el paisaje nacional.

Sin embargo, más allá de su importancia técnica y económica, los caminos tienen una profunda vocación social. Un camino suele ser la primera obra que llega a una comunidad, y a partir de él comienza a llegar otro tipo de infraestructura que mejora la calidad de vida, como la energía eléctrica, el agua potable, las escuelas y los centros de salud; también se logra el acceso a servicios de educación superior de calidad o a especialidades médicas establecidas en las ciudades principales, las cuales, sin una movilidad ágil, no serían alcanzables. Porque, en efecto, para desarrollar, primero hay que llegar. Cada vía que se construye abre la puerta a nuevas oportunidades, reduce las distancias y contribuye a cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten, especialmente en las zonas marginadas del país.

Este aniversario nos invita a reflexionar sobre el valor de lo que se ha construido, pero también sobre lo que aún falta por hacer. La conservación, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la equidad territorial son hoy los nuevos desafíos. Enfrentarlos con responsabilidad y visión de futuro será la mejor manera de honrar el legado de quienes, hace cien años, iniciaron este gran esfuerzo nacional.

Los caminos no solo conectan puntos en un mapa, sino que unen comunidades, impulsan el desarrollo y dan sentido a la palabra progreso. Celebrar cien años de caminos es reconocer el esfuerzo de generaciones que han hecho posible que México avance, paso a paso, hacia un futuro más justo, más próspero y de mayor unidad.

Juan José Orozco y Orozco Presidente de la XXVI Mesa Directiva Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

CRÓNICA HISTÓRICA

El año 2025 marca un hito histórico de gran relevancia para México: el centenario de la Comisión Nacional de Caminos, establecida el 30 de marzo de 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles. Su creación revolucionó el desarrollo de la infraestructura carretera mexicana y sentó las bases del sistema vial moderno que hoy interconecta al país. La conmemoración de este centenario no solo celebra 100 años de avances en materia de construcción carretera, sino que también reafirma una de las transformaciones más significativas en la historia del transporte y las comunicaciones en México.

Los primeros caminos fueron senderos peatonales, utilizados por tribus nómadas que se desplazaban en busca de alimento y refugio. Con el surgimiento del sedentarismo, estos caminos se transformaron para atender las necesidades del comercio y la expansión territorial. En este contexto, el desarrollo de una red vial adecuada se convirtió en un eje fundamental para impulsar no solo el intercambio económico, sino también el cultural.

La construcción de un sistema nacional de comunicaciones y transportes en México constituye una de las transformaciones más profundas en el fortalecimiento del país. Desde la herencia colonial hasta la consolidación de una red de carreteras, ferrocarriles y servicios de comunicación, este proceso refleja los retos y logros de una nación que busca integrarse territorial, económica y socialmente. El propósito principal

de este desarrollo fue conectar todo el territorio nacional, aprovechando los mejores recursos disponibles en cada época, atendiendo así las necesidades básicas del movimiento de bienes y personas que exigía un país en constante evolución.

Cuando México nació como nación independiente en 1821, la administración pública heredó una estructura diversificada de la antigua Secretaría del Virreinato. Se organizó en cuatro secretarías fundamentales: Relaciones Interiores y Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Guerra y Marina y, Hacienda. La responsabilidad de las comunicaciones, transportes y obras públicas relacionadas con las vías de comunicación recayó en la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, que estableció desde el inicio la importancia estratégica de estos sectores para la construcción nacional.

La situación de la infraestructura que enfrentó el México independiente era desalentadora. Para 1823, el país contaba únicamente con tres carreteras principales: de la Ciudad de México a Veracruz, a Acapulco y hacia el interior del territorio. Muchas de estas vías estaban inconclusas y gravemente dañadas por los estragos del movimiento armado de Independencia, reflejando el pobre legado de tres siglos de administración colonial en materia de comunicaciones terrestres.

La conciencia sobre la necesidad de desarrollar una infraestructura de comunicaciones moderna llevó a la creación de las primeras instituciones especializadas. En 1842 se estableció la Dirección General de Caminos y se creó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Puentes y Calzadas, marcando el inicio de un enfoque técnico y profesional en el desarrollo de la infraestructura vial.

En 1848 se creó la Dirección del Desagüe de Huehuetoca, encargada de elaborar los planos de nivelación de la Ciudad de México, incluyendo acequias, canales y otros tipos de acueductos. Esta institución representó un reconocimiento temprano de la importancia de las obras hidráulicas en el desarrollo urbano y la comunicación regional.

En estos tiempos se introdujeron en México las primeras técnicas europeas de construcción de caminos, adaptadas a las condiciones geográficas del país. Los ingenieros mexicanos comenzaron a desarrollar soluciones específicas para enfrentar los desafíos orográficos nacionales.

Por otra parte, el crecimiento de la sociedad mexicana y de sus actividades económicas, junto con las crecientes necesidades de infraestructura y servicios para la movilidad de personas y bienes, hicieron indispensable la creación de una institución capaz de satisfacer las nuevas demandas del país. Así surgió, en 1891, durante el porfiriato, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), cuyo propósito fundamental era concentrar en una sola dependencia todas las materias relativas a las comunicaciones, los transportes y las obras públicas, incorporando además nuevas tareas vinculadas con la modernización del país y asociadas al progreso científico y tecnológico de la época. Esta consolidación institucional representó un paso decisivo en la construcción.

Para enero de 1895, el automóvil hizo su entrada en la cronología mexicana de una manera paulatina pero irreversible. El primer vehículo motorizado en México fue adquirido por la empresa de ingenieros Basave, Robles Gil y Zozaya para el señor Fernando de Teresa. El vehículo causó gran asombro cuando fue puesto a prueba a una velocidad de 16 kilómetros por hora en las calles de la Ciudad de México, ante la presencia del secretario de Gobernación de Porfirio Díaz, don Manuel Romero Rubio.

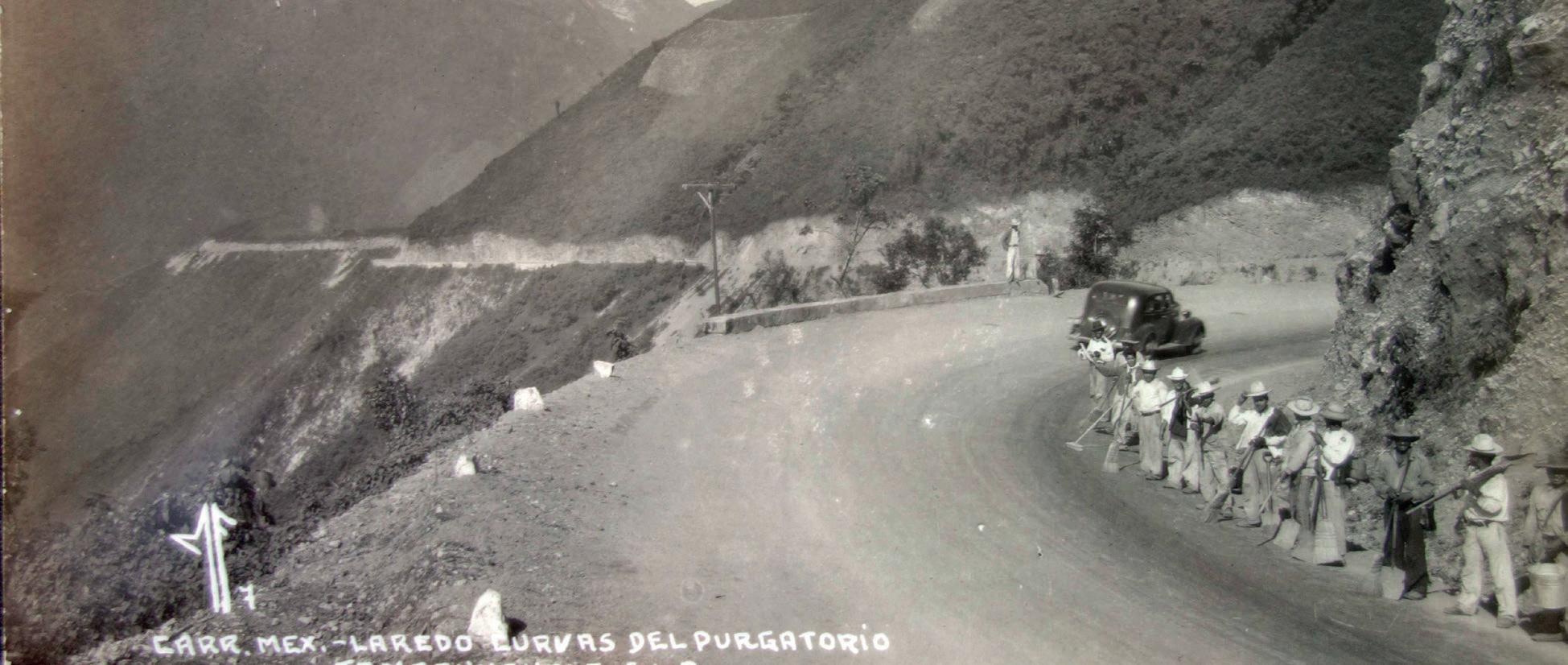

Ese mismo año se promulgó una ley que establecía una división de responsabilidades: los estados se encargarían de la reparación y conservación de los caminos dentro de su territorio, mientras que la Secretaría de FOTOGRAFÍA 1: Paseo de la Reforma, México, (ca. 1926). mexicoenfotos.com.

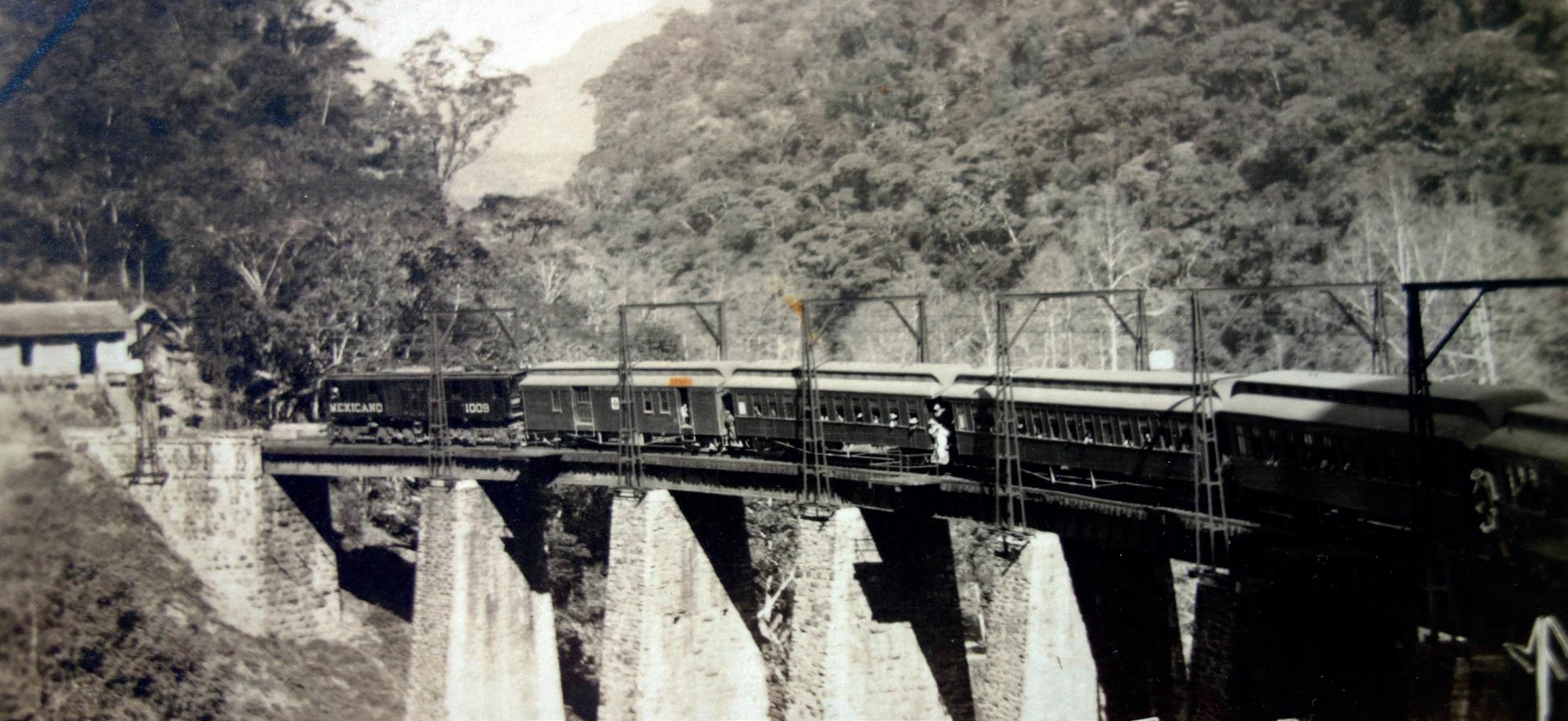

FOTOGRAFÍA 2: Tren de pasajeros del ferrocarril mexicano cruzando el puente de Metlac, Fortín, Veracruz, México. mexicoenfotos.com.

Comunicaciones y Obras Públicas atendería aquellos considerados de carácter federal. Esta legislación sentó las bases del sistema federal de administración de carreteras que perduraría durante décadas.

Para entonces, la aparición de los vehículos automotores exigía una transformación esencial de los caminos, por lo que fueron incluidos en los programas gubernamentales que el presidente Francisco I. Madero, quien asumió el cargo en noviembre de 1911, impulsó para el progreso del país. A pocos meses de haber tomado posesión de la presidencia, en enero de 1912, se creó la Inspección de Caminos, Carreteras y Puentes, cuyo objetivo principal era supervisar el estado de la infraestructura existente y construir nuevas vías de acuerdo con las necesidades inmediatas.

Durante el porfiriato, la expansión ferroviaria se convirtió en una prioridad nacional, culminando en 1908 con la creación de Ferrocarriles Nacionales de México (fnm) bajo el Plan Limantour. Esta preferencia por el ferrocarril sobre las carreteras tenía raíces económicas, geopolíticas y tecnológicas. Por ello, la proporción de kilómetros de caminos frente a vías férreas era notablemente baja: casi todas las rutas terrestres convergían en las estaciones de tren, en lugar de formar una red independiente.

La inauguración de la carretera Iguala-Chilpancingo en 1910, aun durante el porfiriato, marcó el cierre de una era en el desarrollo de las comunicaciones terrestres. Sin embargo, el balance de tal régimen

de gobierno en materia de carreteras fue modesto: apenas se construyeron 1,000 kilómetros en los treinta y tres años de dictadura, reflejando la clara prioridad otorgada al crecimiento ferroviario.

En el siglo xix, México contaba con cerca de 4,000 kilómetros de vías férreas, cifra que en 1911 ya era de más de 20,000 kilómetros. Mientras tanto, el kilometraje de carreteras era muchísimo menor y se utilizaban, en su mayoría, como rutas de acceso a las estaciones de tren, no como una red de transporte autónoma. El ferrocarril era la columna vertebral del país y las carreteras actuaban como apéndices para alimentar esa red y ampliar su alcance en la geografía nacional.

El periodo posrevolucionario marcó una transformación radical en la manera de concebir el desarrollo de comunicaciones terrestres. En 1925, México enfrentaba una realidad desalentadora: los automovilistas se limitaban a transitar por calles y calzadas urbanas, mientras que el transporte de personas y mercancías entre ciudades dependía exclusivamente del ferrocarril, muy deteriorado tras los años de conflicto armado.

La visión transformadora del presidente Plutarco Elías Calles se materializó en marzo de 1925 con la creación de la Comisión Nacional de Caminos (cnc), un organismo público descentralizado integrado por los Departamentos de Proyectos, Construcción, Cooperación, Puentes, Conservación y Contabilidad. Su misión era clara: construir las carreteras que el país necesitaba. El ingeniero José Rivera describió

este esfuerzo como “la jornada más trascendental del renacimiento posrevolucionario de México”.

El programa carretero de Calles enfrentó desafíos financieros considerables. El presupuesto estimado para la cnc era de un millón de pesos mensuales, equivalente a la mitad del gasto total en Comunicaciones y Obras Públicas en 1925. Para financiar este ambicioso programa, se estableció un impuesto a la gasolina y se reformó la ley del impuesto sobre tabacos labrados, destinando ambos recursos exclusivamente a la construcción, conservación y mejora de caminos nacionales.

Calles dispuso que la cnc administrara directamente los recursos. Aunque no ofrecía una solución inmediata, aseguraba que se podría “iniciar la construcción de la red nacional de caminos”, y anunció la construcción de tres carreteras significativas que emplearían a cerca de 10,000 trabajadores.

Los primeros resultados fueron prometedores. Entre 1925 y 1930 se construyeron los primeros 1,420 kilómetros de carreteras modernas, que comunicaron inicialmente tres ciudades importantes: la Ciudad de México con Pachuca, Puebla, Toluca; Mérida con Puerto Progreso y Valladolid; y Monterrey con Nuevo Laredo.

La década de los treinta fue testigo de una expansión acelerada del sistema carretero nacional. Se agregaron 8,500 kilómetros a la red, lo que permitió comunicar el 9 % del territorio nacional mediante automóvil y camión. Al mismo tiempo, innovaciones urbanas como la instalación de semáforos automáticos en las calles de la Ciudad de México en 1932 simbolizaban la modernización del sistema de transporte urbano.

El presidente Pascual Ortiz Rubio marcó un punto de inflexión en la evolución institucional de la infraestructura mexicana al crear la Dirección Nacional de Caminos (dnc) el 19 de mayo de 1932. Esta transformación administrativa, que otorgó personalidad jurídica propia a la nueva dirección bajo la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), consolidó el sistema federal de caminos en uno de los periodos más complejos de la historia política y económica de México.

La creación de esta nueva estructura institucional debe entenderse en el contexto del maximato (19281934), un periodo caracterizado por la influencia indirecta, pero determinante, de Plutarco Elías Calles en

las decisiones gubernamentales. Durante estos años críticos, México enfrentó simultáneamente los efectos de la Gran Depresión mundial de 1929 y la necesidad urgente de modernizar su infraestructura de comunicaciones para consolidar la integración nacional.

La Comisión Nacional de Caminos, fundada por Calles en 1925, fue el antecedente inmediato de la reforma de 1932. Esta comisión representó el primer esfuerzo sistemático del Estado mexicano postrevolucionario por desarrollar una red nacional de carreteras que respondiera tanto a las necesidades económicas como geopolíticas. Entre sus primeros proyectos destacaron las carreteras México-Puebla, México-Laredo y México-Acapulco. La que conecta a Puebla se inauguró en septiembre de 1926, mientras que la ruta a Acapulco inició sus operaciones en 1927, con un despliegue tecnológico espectacular para su época.

La experiencia acumulada durante los primeros siete años de operación de la cnc demostró la necesidad de una estructura más robusta y sobre todo autónoma. La complejidad de los proyectos carreteros —que requerían coordinación entre múltiples niveles de gobierno y la incorporación de tecnologías extranjeras— evidenció las limitaciones del esquema organizacional original.

La Ley de Secretarías de Estado, expedida en 1934 como uno de los últimos actos del gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, consolidó las funciones de construcción y conservación de caminos nacionales dentro de la scop. Esta legislación estableció que dichas responsabilidades constituían una de las funciones principales de la Secretaría, encabezando la lista de tareas en el capítulo de obras públicas.

Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se consolidó el sistema ferroviario con la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales de México, el 23 de junio de 1937. Este hecho fue de gran trascendencia, por tomarse el control de la red ferroviaria y destinarla al servicio del desarrollo nacional. Considerada la primera gran nacionalización del gobierno cardenista, esta decisión buscó no solo afianzar la soberanía nacional, sino también impulsar el desarrollo económico y social del país.

En 1935, al concluir su primer año de gobierno, Cárdenas promulgó un reglamento que establecía las normas para la construcción de caminos por cooperación con los estados. Dicho reglamento estipulaba

Nogales-Suchiate

Nuevo Laredo-Acapulco

Obras

México-Laredo

México-Guadalajara

México-Acapulco

México-Suchiate vía Puebla

México-Suchiate vía Tehuacán

México-Suchiate vía Cuautla

FIGURA 1: Mapa de la red de caminos de la República durante el régimen cardenista. Elaboración propia.

que las Juntas Locales tenían la obligación de presentar un proyecto general de cada camino, el cual debía incluir un croquis que indicara el kilometraje, las poblaciones de relevancia en la zona de influencia, así como los ríos y arroyos que cruzaba la ruta. Además, era necesario detallar las condiciones del terreno para asegurar una planificación adecuada y eficiente de las obras a realizar.

En 1940, México atravesaba una época de profundos cambios y expectativas renovadas. La red carretera federal, hasta entonces un mosaico disperso de caminos de terracería y revestimiento, se había extendido hasta alcanzar 9,929 kilómetros: 1,643 kilómetros de terracería, 3,505 de revestimiento y 4,781 ya pavimentados. Estas cifras delineaban ya la columna vertebral de la comunicación terrestre moderna en el país.

Sin embargo, para el presidente Manuel Ávila Camacho, el desafío iba más allá de abrir caminos por doquier. En sus discursos y acciones quedó claro que no bastaba con el impulso inicial: era necesario mirar hacia el futuro. Comprendía que la construcción de carreteras era apenas el primer paso. Lo esencial era diseñar y perfeccionar una estrategia de desarrollo de las comunicaciones que permitiera al país avanzar unido, conectando ciudades, pueblos y regiones para transformar la vida de los mexicanos.

Los años cuarenta marcaron el inicio de innovaciones clave en el financiamiento y la construcción eficaz de carreteras. Ante la limitada disponibilidad de recursos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales para la creación de caminos vecinales adecuados, se desarrolló una fórmula

Con la creación de la SCOP en 1891, los caminos de México resurgieron al vincularse con el desarrollo de las vías de comunicación.

1891 SCOP

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

~ Mayo 13, 1891

1895

carreteras con la creación de la Comisión Nacional de Caminos —como un organismo público descentralizado con autonomía y patrimonio propio— que institucionalizó la construcción y conservación en México. 1925

En los años previos a la Revolución, la inestabilidad política y económica detuvo los caminos de México. En 1917, Venustiano Carranza, consciente de su importancia, creó la Dirección de Caminos y Puentes como oficina especializada de la SCOP

1917

Dirección de Caminos y Puentes

Parte de SCOP

Delegan a estados la responsabilidad de abrir caminos

1925 CNC Comisión Nacional de Caminos

1920-1924 “Ley de Caminos Mexicanos”

Red Carretera Nacional

Las cifras expresadas son aproximadas y de acuerdo a las fuentes más confiables

Red Ferroviaria Nacional

Finales S XIX 4,000 km

México

El mundo

1876–1911 1,000 km

Tan solo mil kilómetros de caminos y carreteras frente a casi 20 mil kilómetros de vías férreas fueron construidos durante los 33 años del gobierno de Porfirio Díaz

1911 20,000 km

1908

Se crea la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.

Porfirio Díaz Venustiano Carranza Álvaro Obregón

Revolución Mexicana...

Primera Guerra Mundial

Se integra a la SCOP

1932 DNC Dirección Nacional de Caminos

En 1958, el Congreso aprobó cambios a la Ley de las Secretarías y Departamentos de Estado, separando la Obra Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública y dando inicio a una nueva era en la gestión de la infraestructura. Nace la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se suprime la Dirección General de Caminos y se crean nuevas direcciones enfocadas en planeación de caminos y puentes, construcción, conservación y administración.

1950

Dirección General de Proyectos y Laboratorios

1959 SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transpor tes

1926 Ley de caminos y puentes

~ Abril 1926

1925–1930 1,420 km

Se construyen las primeras carreteras modernas

P. E. Calles

E. Portes Gil P. Ortiz Rubio A. L. Rodríguez

1933 BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

~ Febrero 20, 1933

1939 Ley de 1940

Por decreto del Congreso se establece la Ley de Vías Generales de Comunicación, que ha pasado a la historia de los caminos de México como la Ley de 1940

Se crean dos secretarías sustituyendo a la SCOP

1958 SOP

Secretaría de Obras Públicas

1950–1960 +22,440 km

Se inicia la construcción de carreteras de alta especificación

1937

Cárdenas decreta la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México, S.A.

Lázaro Cárdenas

La Gran Depresión

Manuel Ávila Camacho

Miguel Alemán Valdés

Adolfo Ruiz Cortines

Sigue en página

de financiamiento que distribuía los costos de manera equitativa entre la federación, los gobiernos estatales y los particulares involucrados en el proceso. Este enfoque colaborativo no solo impulsó la expansión de la infraestructura vial, sino que también fomentó un sentido de responsabilidad compartida entre los diferentes niveles de gobierno y la comunidad. Esta década fue escenario de avances pioneros en la ingeniería nacional, marcados por la incorporacion de la fotografía aérea y la fotogrametría. En 1948, estas innovaciones permitieron proyectar con mayor precisión diversos tramos estratégicos de las carreteras México-Acapulco y Durango-Mazatlán, entre las más relevantes para la integración territorial del país.

En solo 25 años, entre 1925 y 1950, la red de caminos pasó de alrededor de 695 kilómetros a más de 22,000. Esta cifra implicó nuevos retos: conservar, modernizar y gestionar adecuadamente la infraestructura existente.

Una de las transformaciones más relevantes en la administración de comunicaciones y transportes ocurrió en 1958, cuando el presidente Adolfo López Mateos, a poco tiempo de asumir la presidencia, implementó una reforma radical de la administración pública. La scop fue disuelta y dio origen a dos nuevas dependencias: la Secretaría de Obras Públicas (sop), responsable de la construcción y conservación de los

caminos federales, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (sct), encargada de telecomunicaciones y del transporte aéreo, marítimo y ferroviario.

En 1959, la Dirección General de Caminos fue suprimida para dar paso a una estructura más especializada y eficiente dentro de la administración de los sectores de caminos y puentes en México. Como resultado de esta reorganización, surgieron nuevas direcciones enfocadas en funciones específicas: administración, conservación, construcción, y planeación de caminos y puentes.

La década de los cincuenta fue testigo de una etapa decisiva en la expansión de la red carretera nacional. En esos años se construyeron 22,440 kilómetros de nuevas vías, lo que permitió duplicar la extensión existente y alcanzar un total de 44,890 kilómetros. Esta transformación marcó un periodo de modernización acelerada en la infraestructura del país.

Durante la década de los años sesenta se mantuvo la tendencia expansiva, con la incorporación de 26,630 kilómetros adicionales a la red carretera, que alcanzó así una longitud total de 71,520 kilómetros, de los cuales 42,754 estaban pavimentados. Este avance permitió que el 31 % del territorio nacional se integrara a la red de comunicaciones por vehículo automotor, lo que representó una transformación fundamental en la movilidad y la interconectividad del país. En esta

Eje Interior del Pacífico

Eje Interior del Golfo

Eje Central

Sistema del Pacífico Circuito del Golfo ET Frontera Norte ET Ojinaga-Topolobampo ET Matamoros-Mazatlán ET Soto la Marina-San Blas ET Tampico-Manzanillo ET Tuxpan-Playa Azul ET Interoceánico: Veracruz-Acapulco

ER México-Tepic

ER Radial México-Guadalajara

ER Radial México-Tuxpan

ER Radial México-Acayucan

Anillo Interior

Anillo Exterior

Sistema Peninsular Baja California Sistema Peninsular Yucatán

FIGURA 2: Mapa de los ejes nacionales carreteros en 1954. Elaboración propia.

década se construyeron obras emblemáticas como la autopista de cuota México-Puebla, la primera de su tipo en el país —y curiosamente trazada sobre el antiguo camino inaugurado en 1725—, así como las carreteras México-Celaya, Durango-Mazatlán y Villahermosa-Champotón, que comunicó a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y al entonces territorio de Quintana Roo.

La década de los setenta adoptó un enfoque hacia la integración de las comunidades más marginadas del país. En 1971, se puso en marcha el Programa de Caminos de Mano de Obra en las regiones más aisladas. Para 1975, este programa había logrado

Eje transversal Eje longitudinal Eje radial Anillos Sistema peninsular

la construcción de 60,000 kilómetros de caminos transitables en cualquier época del año, respondiendo a la necesidad de comunicar a más de 33,000 comunidades rurales mayores de 100 habitantes que permanecían incomunicadas.

Ese mismo año 1975, en que se celebró el cincuentenario de la fundación de la Comisión Nacional de Caminos, la red carretera nacional alcanzó una longitud total de 186,218 kilómetros, lo que se tradujo en una densidad de 92 metros por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional.

El periodo 1976-1982 trajo nuevas transformaciones institucionales significativas. La sop se convirtió

en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop), creada el 29 de diciembre de 1976 durante el gobierno del presidente José López Portillo. Esta nueva Secretaría contaba con tres subsecretarías: de Asentamientos Humanos, de Obras Públicas, y de Bienes Inmuebles y Obras Urbanas. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue designado como el primer secretario de la sahop.

Para 1980, la red carretera nacional había alcanzado 212,626 kilómetros, y para los años noventa, el país contaba con una red de 240,186 kilómetros de carreteras, de las cuales 130,703 correspondían a caminos rurales y brechas. Este crecimiento representó la culminación de un proceso de integración territorial que había iniciado setenta años atrás, gracias a la visión de Plutarco Elías Calles.

En 1982, sahop desapareció para dar origen a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), mientras que la sct asumió seis direcciones generales que habían pertenecido a sahop: de Servicios Técnicos, de Carreteras Federales, de Carreteras en Cooperación, de Caminos Rurales, de Conservación de Obras Públicas, y de Aeropuertos.

Un año después, en 1983, se crearon los Centros sct en cada entidad federativa, lo que proyectó funcional y estructuralmente a la Secretaría hacia el interior de la República. Esta desconcentración administrativa permitió atender de forma más directa las necesidades regionales específicas.

En una de las etapas más desafiantes de la historia nacional, la sct se consolidó como un bastión del gobierno, orientando sus esfuerzos a mejorar la infraestructura nacional. Bajo la dirección del ingeniero Daniel Díaz Díaz, quien ocupó el cargo de secretario durante el periodo de 1984 a 1988, se impulsó una ambiciosa agenda centrada en el desarrollo de puertos, la ampliación de la red de carreteras y la revitalización de caminos rurales y vías ferroviarias.

Díaz Díaz expresó con claridad la importancia de los camineros: “La experiencia de los camineros y el esfuerzo que realizan son vitales para que México enfrente y supere los serios problemas que lo aquejan”. Sus palabras destacaban no solo el valor del trabajo arduo y la dedicación de quienes operan en el campo del transporte, sino también una comprensión profunda del papel fundamental que juega la infraestructura en la recuperación económica del país.

Durante estos años difíciles, la sct demostró que invertir en infraestructura podía convertirse en un motor esencial del crecimiento económico. Mejorar los puertos garantizaba un comercio más fluido y eficiente; ampliar los kilómetros de carreteras y caminos rurales facilitaba el acceso a mercados, reducía costos y, en última instancia, beneficiaba a comunidades enteras, mientras que modernizar las vías ferroviarias ofrecía una alternativa sostenible y eficaz para el transporte de mercancías.

En febrero de 1989, se puso en marcha el Programa Nacional de Autopistas (1989-1994), diseñado en un contexto de modernización y desarrollo. Su meta original era construir 4,000 kilómetros de nuevas autopistas durante el sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, la visión del programa era más amplia: se pronosticó que, para responder a las exigencias del crecimiento y la modernización de las vías de comunicación, sería necesario construir al menos 12,000 kilómetros de autopistas en la última década del siglo xx.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes describió este gran esfuerzo como “el programa de infraestructura carretera más ambicioso que se realiza hoy en el mundo”. La afirmación reflejaba no solo la magnitud del proyecto, sino también la necesidad de una transformación integral de la red vial nacional, que respondiera a los desafíos del transporte y la conectividad en un país en pleno proceso de cambio económico y social.

Para alcanzar estos objetivos, el programa implementó un sistema financiero innovador, similar al que se había aplicado con éxito en la construcción de la autopista Guadalajara-Colima, que promovía la colaboración activa de varias partes interesadas: el gobierno federal, los gobiernos estatales, las empresas constructoras y los inversionistas privados. Esta sinergia fue fundamental para facilitar la construcción y operación de las nuevas carreteras, además de fomentar la participación del sector privado en la infraestructura pública, un concepto relativamente nuevo para la época.

El surgimiento de las carreteras concesionadas constituyó un cambio de paradigma en la manera de entender la infraestructura vial. Las concesiones no solo permitieron el financiamiento de proyectos a gran escala, sino que también impulsaron una mejora

continua en la calidad y el mantenimiento de las vías, creando así un entorno favorable para el desarrollo económico y la interconectividad entre regiones.

A pesar de los avances significativos que el Programa Nacional de Autopistas prometía, su implementación estuvo marcada por retos y dificultades. Sin embargo, su legado es evidente: sentó las bases más sólidas para el sistema de autopistas que conocemos hoy, y su influencia perdura en el actual marco de desarrollo de infraestructura en México. Así, el Programa Nacional de Autopistas no solo transformó las carreteras del país, sino que también redefinió la relación entre el Estado y el sector privado en la construcción de obras públicas, toda una revolución en el ámbito de la infraestructura nacional.

La década de 1990 fue crucial para la infraestructura carretera en México, marcada por un conjunto de transformaciones que cambiarían para siempre el panorama vial del país. Durante estos años, el gobierno mexicano adoptó una postura proactiva hacia la modernización de su red de carreteras, impulsando ambiciosos programas que buscaban no solo mejorar la calidad de las vías existentes, sino también expandir la cobertura de la infraestructura en zonas que históricamente habían estado desatendidas.

Uno de los cambios más significativos fue la implementación de esquemas de concesión privada, con los que se abrió la puerta a la inversión privada en la construcción y mantenimiento de las carreteras, lo que permitió movilizar recursos que el Estado, en ese momento, no podía costear. Este enfoque promovió la construcción de nuevas autopistas y la modernización de tramos carreteros, facilitando así el comercio y el transporte en un país que, en aquel entonces, empezaba a integrarse más al escenario global.

Aunque este modelo generó también desafíos y controversias, los avances logrados en la infraestructura carretera durante los noventa sentaron las bases para el crecimiento económico posterior. La mejora en la conectividad vial impulsó el tráfico de mercancías, el turismo y el desarrollo regional, evidenciando el impacto multifacético de estas reformas.

Entre 1994 y 1995, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (capufe) se centró en la eficiente operación y conservación de su infraestructura vial. Esta labor abarcó la gestión de nueve autopistas y 29 puentes, asegurando su

4: Caseta de cobro. Secretaría de Obras Públicas, Memoria de labores, 1964–1970, México, 1970, p. 59.

correcto funcionamiento y mantenimiento. Además, capufe se encargó de operar 15 obras concesionadas, que incluían otras nueve autopistas y seis puentes, cubriendo así una extensa red que sumaba 1,600 kilómetros de caminos y 35 puentes.

Uno de los avances más significativos de este periodo fue la modernización del sistema de recaudación de cuotas y el control de tránsito, mediante la implementación de equipos de alta tecnología que agilizaron el cobro y mejoraron la fluidez del tránsito en las carreteras. Se introdujo también un sistema de identificación y pago automático, diseñado específicamente para empresas transportistas con el fin de facilitar el acceso a las vías y reducir los costos operativos, brindando así beneficios tanto a los operadores de transporte como a los usuarios en general.

Además, la colaboración con banobras resultó fundamental: la institución otorgó un total de 23 concesiones de carreteras rescatadas, lo que permitió rehabilitar infraestructuras deterioradas y promover un modelo de gestión que fomentaba la participación del sector privado en el mantenimiento y operación de las vías.

Por otro lado, en 1998, se impulsó un fortalecimiento organizacional de los 31 Centros sct. La creación de plazas de mando para áreas especializadas fue un paso decisivo que permitió una mejor coordinación y un manejo más efectivo de las responsabilidades asignadas a cada centro. Este enfoque en la especialización contribuyó a una gestión más dinámica y

profesional, esencial para enfrentar los desafíos de la modernización en el transporte y las comunicaciones.

La modernización carretera de los años noventa marcó un crecimiento notable de la infraestructura vial del país. Entre 1990 y 2000, la red carretera nacional pasó de 239,235 kilómetros a 323,065 kilómetros, lo que representa una tasa de crecimiento anual promedio del 3.05 %. Este incremento no solo refleja la inversión en obras viales, sino también la respuesta a las necesidades de movilidad de una población en constante crecimiento.

Un aspecto particularmente destacable de este proceso fue el auge de las autopistas de cuota, que experimentaron un crecimiento anual espectacular del 14.12 %. Estas vías no solo facilitaron el transporte de mercancías y personas, sino que también dinamizaron la economía, al multiplicar por más de tres su longitud durante esa década. La modernización, más que una expansión física de la red, implicó una mejora directa en la calidad de vida de los ciudadanos, al ofrecer rutas más seguras y rápidas para sus desplazamientos.

Entre 2001 y 2006 se desarrolló un ambicioso proyecto de infraestructura en México, que tuvo como objetivo la construcción y modernización de casi 33 mil kilómetros de red carretera. Uno de los aspectos más destacados fue el enfoque en los 14

ejes carreteros troncales, vitales para la conectividad nacional. En total, se construyeron y modernizaron 4,787.2 kilómetros en estos ejes, lo que representa una mejora significativa en la red vial del país. Particularmente relevante fue la contribución de la región Sur-Sureste, que aportó un impresionante 31 % del total de esta modernización. Otro proyecto destacado fue, sin duda, el inicio de la construcción del puente Baluarte Bicentenario, el 21 de febrero de 2008. Este impresionante puente atirantado, diseñado como una obra de ingeniería excepcional, buscaba no solo mejorar la conectividad en la región, sino también simbolizar el avance hacia el futuro. Con una altura de 403 metros sobre el río Baluarte, se convirtió, al momento de su inauguración, en el puente atirantado más alto del mundo. Su diseño vanguardista y el uso de tecnología de punta lo posicionaron como un referente en ingeniería civil, atrayendo la atención de expertos y curiosos a nivel internacional.

Durante la década de 2000 a 2010, la red carretera de México experimentó un crecimiento transformador. Al inicio de este periodo, en el año 2000, la extensión total de las carreteras era de aproximadamente 323,065 kilómetros; para 2010, alcanzó los 371,936 kilómetros, es decir, un incremento de más de 48,871 kilómetros. Este aumento no solo refleja una expansión

cuantitativa, sino también un esfuerzo significativo por parte del gobierno y otras instituciones para mejorar la conectividad y facilitar el transporte en el país. Las nuevas carreteras construidas durante esta década mejoraron las condiciones del tráfico y contribuyeron a la modernización de la logística y el transporte de mercancías, beneficiando tanto al sector industrial como al turismo.

Así, la evolución de la red carretera mexicana en esta década puede considerarse un pilar del desarrollo del país, una muestra clara de cómo la infraestructura y el progreso van de la mano.

La modernización de la infraestructura carretera en México durante la década de 2010 a 2020 fue un proceso dinámico, marcado por cambios significativos en las políticas de inversión, enfoques de desarrollo y prioridades gubernamentales. Durante este periodo, se llevaron a cabo importantes transformaciones en el sector vial, con el proyecto de la autopista Durango-Mazatlán, destacada tanto por su longitud de 230 kilómetros, como por los desafíos técnicos y ambientales que implicó su construcción.

Inaugurada en 2013, esta obra requirió una inversión de 2,160 millones de dólares y representó un esfuerzo considerable por mejorar la conectividad entre el interior del país y la costa del Pacífico.

Otro proyecto de gran relevancia fue la autopista México-Tuxpan, inaugurada en su totalidad en 2014, tras un proceso de construcción que se prolongó durante dos décadas. Con una longitud de 280 kilómetros y una inversión total de 483 millones de dólares, esta vía simboliza la determinación de México para superar desafíos técnicos y geográficos, además de representar un enlace estratégico entre el puerto de Tuxpan, en Veracruz, y el Valle de México. Estas obras son testimonio del compromiso del país con el desarrollo económico y la mejora de la movilidad, reflejando el esfuerzo conjunto de ingenieros, trabajadores y autoridades.

Para el periodo 2025-2030, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera representa una ambiciosa iniciativa que busca transformar la red vial del país. Con una inversión adicional de 173,000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 9,300 millones de dólares, este programa tiene como objetivo finalizar la construcción de más de 4,000 kilómetros de carreteras adicionales.

En un mundo cada vez más interconectado, el desarrollo de una infraestructura vial robusta es esencial. El avance hacia la culminación de esos más de 4,000 kilómetros de carreteras adicionales fortalecerá las bases para un crecimiento equilibrado y permitirá que las regiones menos comunicadas del país accedan a oportunidades de desarrollo.

El esfuerzo de los camineros mexicanos ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del país, especialmente en un contexto marcado por desafíos extraordinarios en materia de conectividad, infraestructura y comunicación territorial. Estos profesionales no solo han enfrentado adversidades climáticas extremas, sino que también han trabajado incansablemente con equipos especializados para garantizar que las carreteras de México se mantengan operativas y accesibles. Su labor va más allá de la simple construcción de infraestructura; su trabajo es una contribución esencial al progreso nacional. En un momento en que la movilidad y la comunicación son más cruciales que nunca, su dedicación ha permitido que las comunidades se conecten, que el comercio fluya y que el desarrollo regional sea una realidad palpable. La importancia de su trabajo se hace evidente en cada kilómetro de carretera mejorado, en cada puente erigido y en cada camino que se rehabilita.

Es necesario reconocer que su labor no solo implica el uso de tecnología avanzada o maquinaria especializada; también requiere una profunda comprensión del territorio y una capacidad de adaptación frente a situaciones desafiantes y de entrega. Reconocerlos y valorarlos adecuadamente es esencial para construir un México más conectado y desarrollado, donde la infraestructura y la movilidad generen oportunidades para todos.

En 2025, México celebra el centenario de su Red Carretera Nacional, una infraestructura que ha transformado la vida de millones de mexicanos y que se ha expandido de manera impresionante a lo largo de un siglo. Con más de 900,000 kilómetros de longitud, esta vasta red es el fruto de un esfuerzo colectivo por conectar al país de norte a sur y de este a oeste, facilitando la movilidad y el acceso a servicios esenciales. Comparada con los escasos 695 kilómetros heredados del Porfiriato, la magnitud del crecimiento es muy considerable. Este desarrollo no solo refleja avances en ingeniería y construcción, sino también un compromiso constante con la modernización y el bienestar social.

Gracias a esta extensa red vial, los mexicanos pueden explorar innumerables destinos, desde las playas del Pacífico o del golfo de México hasta las montañas de las Sierras Madres. Cada carretera se convierte en un puente hacia la diversidad cultural del país, donde se entrelazan tradiciones, sabores y voces de diferentes regiones. Esta conectividad impulsa el turismo, fortalece las economías locales y acerca oportunidades a todos los rincones del territorio.

Asimismo, la red carretera ha sido crucial para garantizar el acceso a servicios básicos. Las comunidades rurales, que alguna vez estuvieron aisladas, ahora pueden acceder más fácilmente a hospitales, escuelas y centros culturales. Este acceso ha mejorado significativamente la calidad de vida de muchas familias, brindando la posibilidad de recibir atención médica o educación adecuada sin tener que enfrentar viajes largos y difíciles.

La infraestructura carretera es, en esencia, un motor de desarrollo que promueve la equidad, la integración y el progreso. Invertir en ella es apostar por un México más justo, próspero y unido. Aún existen amplias

regiones, particularmente rurales y de difícil acceso, que carecen de conexiones viales modernas, pero el país mantiene programas y proyectos para lograr que cada rincón esté comunicado. La meta es reducir el aislamiento geográfico y garantizar acceso eficiente a servicios, comercio y movilidad.

Celebrar esta red es celebrar el esfuerzo colectivo de un país. El Día del Caminero, cada 17 de octubre, simboliza ese reconocimiento al trabajo en conjunto que —como expresó el ingeniero José Rivera— no solo creó carreteras, sino que generó “la mística del progreso en México como consecuencia de la construcción de caminos modernos”.

Los caminos de México, construidos por el gobierno y la sociedad, por ingenieros y usuarios, son, en definitiva, la obra de todos los mexicanos que han abierto, recorrido, reparado y mantenido vivas las vías que integran la nación.

Agradecemos a la Dirección General de Servicios Técnicos (dgst) y a su equipo por habernos facilitado los libros de consulta necesarios para la elaboración de esta crónica.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2011. Historia de los caminos de México, (2.ª ed., Vol. 1). México.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 2011. Historia de los caminos de México, (2.ª ed., Vol. 2). México.

Mendoza Méndez, J. E. (2017). Austeridad e inversión privada en carreteras de México. Ola Financiera, 10(26), 50–77. https://doi.org/10.22201/ fe.18701442e.2017.26.59301

Salinas Álvarez, S. (1994). Historia de los caminos de México = History of the Roads of Mexico, (1. ª ed. Vol. 2). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Salinas Álvarez, S. (1994). Historia de los caminos de México = History of the Roads of Mexico, (1. ª ed. Vol. 3). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1991. Cien años de comunicaciones y transportes en México, 1891-1991. México.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1999. Historia de las obras Públicas en México. Tomo I. México. Pp. 520

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1999. Historia de las obras Públicas en México. Tomo V. México. Pp. 570

Secretaría de Obras Públicas, 1975. Caminos y desarrollo, México 19251975. Primera edición, México, D.F.

RESPUESTA AL PROBLEMA No. 97, VÍAS TERRESTRES 97, PÁG. 22

Tres costureras cortan y confeccionan 8 vestidos de dama en 3.5 horas. ¿Cuántas costureras se requieren para producir 1,000 vestidos en 72 horas?

Vestidos Costureras Tiempo (h) 8 3 3.5

x 72

Repitamos el primer número de vestidos (8).

Vestidos Costureras Tiempo (h)

3 3.5 8 x 72

Tomemos las dos últimas columnas; puesto que el número de costureras es inversamente proporcional al tiempo, invertimos los términos y calculamos x:

Costureras Tiempo (h)

Ahora repitamos el segundo número de horas (72) y calculemos x:

Vestidos Costureras Tiempo (h) 8 0.14583….. 72 1000 x 72

Tomemos las dos primeras columnas; como son directamente proporcionales, �������� = 0 14583 �������� 1000 8 = 18 23

Respuesta: se requieren 18.23 costureras, por lo que se pueden emplear 18 o 19 costureras.

Alfredo Constantino Bonnin Arrieta es ingeniero civil con posgrado en Vías Terrestres por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop) en enero de 1958, fue Delegado de las Secretarías de Obras Públicas (sop) y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (sahop), durante 17 años, en cuatro entidades. En 1982 fue nombrado Coordinador General de los Centros SCT y, posteriormente, Director General de Carreteras en Cooperación, con la responsabilidad de descentralizar hacia los gobiernos de los estados los activos del programa de carreteras estatales. Además se desempeñó como Subdirector de Aeropuertos en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (asa) y, posteriormente, como Gerente de Construcción de Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la sct

En 1991 fundó la compañía de consultoría y proyectos Sigma Ingeniería Civil, S.A. de C.V., con la que ha realizado proyectos en los subsectores carretero y aéreo, para la sict, capufe, banobras, Gobierno de los Estados y Municipios, Concesionarios de Autopistas, asa, etc.

Es socio del Colegio de Ingenieros Civiles de México (cicm), de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (amivtac), de la cual fue socio fundador y séptimo Presidente, de la Asociación Mexicana del Asfalto (amaac), donde fue socio fundador y primer Vicepresidente, y de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.

Revista Vías Terrestres (RVT): Gracias, ingeniero Bonnin, por concedernos esta entrevista para la revista Vías Terrestres. Es un verdadero gusto poder conversar con usted sobre su trayectoria y su aportación al desarrollo de la infraestructura carretera en México. Para comenzar, nos gustaría remontarnos a los inicios de la cnc

(RVT) 1. ¿Qué importancia tuvo la Comisión Nacional de Caminos (cnc) para la integración económica y social del país?

Alfredo Bonnin (AB). Daré una breve explicación sobre los antecedentes y los orígenes de la CNC.

Antecedentes

Para dar respuesta a la pregunta, es importante recordar la evolución de las vías terrestres actuales a partir de la construcción y puesta en operación de las actuales redes de transporte ferroviario y carretero.

La trayectoria del transporte en México previo al siglo xx ha sido marcada por una evolución notable que refleja las necesidades económicas y sociales del país. Desde tiempos antiguos, las rutas de comunicación han tenido un papel crucial en el desarrollo del comercio, la movilidad de las personas y el intercambio cultural. Inicialmente, los caminos se empleaban para el transporte de carga —como recuas de mulas y carretas— y para las personas —diligencias y animales de tiro y silla— en un país que carecía de infraestructura.

La llegada del ferrocarril a México en 1873 marcó un hito significativo. La inauguración de la vía MéxicoVeracruz, que se extendía por 470 kilómetros, fue un logro técnico y una respuesta a las crecientes demandas del país. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, se construyó una extensa red ferroviaria que, para la primera década del siglo xx, alcanzaba cerca de 20,000 kilómetros, con grandes líneas a la frontera norte, dado que era necesario exportar minerales y productos agropecuarios al país vecino. También, con líneas de la Ciudad de México a las capitales de los estados del centro de la república; fue así que el ferrocarril se transformó en una herramienta clave para el desarrollo económico entre los años de 1873 y 1910. Durante la Revolución Mexicana, la red ferroviaria tuvo un papel estratégico al facilitar el movimiento

de tropas y armamento, lo que provocó daños por sabotaje. Entre 1917 y 1925, el país tuvo la necesidad de restaurar la red ferroviaria y muchos caminos, lo que exigió cuantiosos recursos. Este periodo posrevolucionario postergó la llegada de los vehículos automotores y la construcción de caminos adecuados para su circulación, lo que se tradujo en una compleja transición hacia la modernización integral del transporte terrestre.

Red ferroviaria

Inglaterra inauguró su primera línea ferroviaria en 1825, Estados Unidos en 1830 y Francia en 1832. México puso en servicio la primera línea en 1873, de México a Veracruz —con 470 kilómetros— más 102 kilómetros de pequeños tramos suburbanos, para totalizar 572 kilómetros mediante 48 concesiones. Durante la administración de los presidentes Porfirio Díaz (1876-1911) y Manuel González (1880-1884) se desarrolló una vasta red hasta alcanzar una longitud de 19,280 kilómetros, comunicando a nuestro país con la frontera norte, como ya se dijo, a través de grandes troncales y Cd. Hidalgo en la frontera sur. La administración porfiriana planeó y construyó el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec puesto en servicio en 1906, lo mismo que los puertos marítimos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el Ramal Ferroviario de la costa de Chiapas hasta la frontera con Guatemala. En los años sucesivos se volvieron a construir vías importantes como los tramos Benjamín Hill-Mexicali y Coatzacoalcos-Campeche, en 1947 el primero y 1950 el segundo, este último con el cruce del río Coatzacoalcos por medio de chalanes, situación que se subsanó en 1962, con la construcción y puesta en servicio del puente mixto carretero y ferroviario de mayor longitud de los construidos hasta esa fecha. Posteriormente, se terminó el ferrocarril Chihuahua-Pacífico (1968) y Coróndiro-Lázaro Cárdenas (1979).

En el presente siglo, las administraciones federales dieron un viraje hacia la atención a los pasajeros, con la construcción, primero, de líneas de proximidad Buenavista-Cuautitlán y, posteriormente, la MéxicoToluca, que próximamente concluirá la presente administración, así como trenes urbanos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. En los últimos años se construyó el Tren Maya para pasajeros, integrando la red ferroviaria de la península de Yucatán, enlazándola

FOTOGRAFÍA 1: Estación del ferrocarril de San Luis Potosí (Fechada en octubre de 1907).

con las vías existentes en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, en los que se han realizado importantes trabajos de modernización, entre los que destacan el Ferrocarril Transístmico y el del Estado de Quintana Roo. La administración actual ya inició los trabajos necesarios para que el Tren Maya amplíe sus instalaciones para el servicio de carga.

Red carretera

Para integrar el desarrollo del territorio nacional no bastaba la red ferroviaria, que no penetraba en las regiones productivas agropecuarias, mineras y forestales; los caminos existentes eran de herradura y para carretas cuya capacidad y velocidad no estaban de acuerdo con la modernidad del transporte ferroviario. Se necesitaba que dicha red fuera alimentada con caminos que permitieran la movilidad de vehículos automotores, que fueron introducidos a México en 1906, lo cual hizo más evidente la necesidad de construir carreteras para los nuevos vehículos. A partir de ese año, se comenzaron a construir calzadas urbanas en México y Guadalajara, y la scop se ocupó de acondicionar algunos de los viejos caminos carreteros para la operación de automotores, con apoyos técnicos y financieros de contratistas extranjeros. En 1912 se habían abierto 66 kilómetros de carreteras;

la transformación de los caminos existentes demandaba mejores superficies de rodamiento para soportar el tránsito de los automotores y la lluvia. El Gobierno del presidente Carranza fomentó la construcción de caminos vecinales alimentadores de los ferrocarriles, con la cooperación de los gobiernos locales y de los beneficiarios directos en su zona de influencia.

En 1924, la scop inició la pavimentación de caminos con asfalto. Mientras tanto, los vehículos crecían en tamaño y peso, y se hacía imperativo modernizar las carreteras. Para tal fin, en 1925, el presidente Plutarco Elías Calles creó la Comisión Nacional de Caminos (cnc), un organismo público descentralizado, enfocado en el estudio, construcción y conservación de los caminos nacionales. Este encargo fue fundamental para el desarrollo de una red de caminos modernos que interconectaran la Ciudad de México con las capitales de los estados y las ciudades principales, puertos, aduanas y ciudades fronterizas, en respuesta a la creciente necesidad del transporte automotor. Para tal efecto, se estableció un impuesto especial de tres centavos por litro de gasolina vendido, el cual era administrado por la propia Comisión y destinado exclusivamente a financiar los trabajos de construcción y conservación vial.

El primer Director General de la Comisión Nacional de Caminos fue el Ing. León Salinas Arriaga. Esta

funcionó hasta el 28 de abril de 1932, cuando se formó la Dirección Nacional de Caminos (dnc). La Comisión Nacional de Caminos, en el lapso de 7 años, pudo concluir la carretera hasta Acapulco, a excepción del cruce con los ríos en el estado de Guerrero. Logró importantes avances en las carreteras de MéxicoNuevo Laredo, México-Suchiate, Puebla-Veracruz, México-Guadalajara y Matamoros-Mazatlán, para alcanzar una longitud de 1,680 kilómetros. Todas esas carreteras fueron concluidas por la dnc en años posteriores; la más larga fue la México-Laredo, en 1936, durante la administración del presidente Cárdenas.

jurisdicción de los distintos caminos que integran la Red Nacional de Carreteras.

Red Federal de Carreteras

La Red Federal se guio por las metas inicialmente establecidas para la cnc y revalidadas para la dnc. Su consolidación se ha traducido en un aumento notable en la longitud y calidad de las redes de carreteras libres y de las autopistas de peaje, para permitir la mejor integración de las regiones y promover el desarrollo social y económico.

FOTOGRAFÍA 2: Carretera México-Laredo, Tamazunchale, San Luis Potosí.

La Dirección Nacional de Caminos funcionó desde abril de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1958, durante 26 años. En ese lapso, el crecimiento de la red carretera fue muy importante en longitud y calidad de las vías, y se manifestó la necesidad de utilizar los avances de la ingeniería para construir más y mejores proyectos. Por ello, se formó la Dirección General de Proyectos y Laboratorios ( dgpl ) en el año de 1950, la cual atendía en especial los estudios y proyectos carreteros, pero también los ferroviarios y aeroportuarios. La dgpl estuvo en funciones como tal hasta 1972, año en el que se transformó en la Dirección General de Servicios Técnicos ( dgst ).

(RVT) 2. ¿Cómo ha evolucionado la infraestructura del transporte en México a lo largo de la historia? (AB). Para dar una respuesta a su pregunta, es conveniente hablar de los diferentes programas según la

Una de las metas alcanzadas fue la de comunicar todas las capitales de los estados, la cual se cumplió en 1968 con la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y en 1974 con La Paz, Baja California Sur. En este último año, ambos enlaces fueron un factor definitorio para transformar su condición de territorios federales en las entidades 30 y 31 de los Estados Unidos Mexicanos. Otras metas alcanzadas por esta red fueron las carreteras costeras del Golfo (Atlántico) y del Pacífico, y la sustitución de las pangas por puentes. Se construyeron muchos kilómetros de carreteras importantes. En las últimas cuatro décadas, los esfuerzos se han centrado en la modernización de la infraestructura mediante la formulación de modernas normas para la infraestructura del transporte y así diseñar carreteras de altas especificaciones, además de construir grandes puentes y túneles para hacer más eficiente y competitivo el transporte carretero.

Al día de hoy, la Red Federal de Carreteras se extiende por 53,985 kilómetros, de los cuales 43,371 kilómetros corresponden a carreteras federales libres de peaje y 10,614 kilómetros son de cuota. Esta expansión no solo ha mejorado la movilidad, sino que también ha estimulado un enfoque renovado en la infraestructura vial, que combina la construcción de nuevas vías con la mejora de las existentes.

Desde principios del siglo xx, como ya se dijo, ya había gobiernos estatales, municipales y hasta organizaciones particulares interesados en construir carreteras alimentadoras del ferrocarril, así como calzadas urbanas. En 1934 se promulgó la Ley de Construcción de Caminos en Cooperación con los Estados, que condicionaba el subsidio federal a la creación de un organismo descentralizado de carácter estatal en cada entidad. Las juntas serían presididas por el ejecutivo estatal, y el representante (delegado) de la scop fungiría como Director General del organismo. Esta organización dio un gran impulso a la integración de los territorios de las entidades federativas a partir de las troncales de la Red Federal.

Con las 31 redes estatales quedó integrada una Red de Carreteras Estatales en armonía como alimentadora principal de la Red Federal, y en su conjunto propició que hasta el año de 1983, es decir, durante 51 años el sistema de los 31 organismos desarrollara las siguientes metas y alcances:

Construcción y conservación de una red de 50,000 kilómetros, el 60 % pavimentada y conservada con altos estándares.

Construcción de innumerables aeródromos en todas las entidades.

Apoyo inicial al Comité Nacional de Comunicaciones de Caminos Vecinales con el programa tripartita, con aportaciones de un tercio federal, un tercio estatal y un tercio a cargo de municipios y particulares. En el lapso de 1947 a 1967 se alcanzó una longitud de 7,000 kilómetros.

Construcción de los primeros 6,000 km de la red rural entre los años 1968 y 1970.

En 1983, las políticas del Gobierno Federal de descentralizar las administraciones estatales se aplicaron a los 31 organismos, hasta entonces normados

técnica y administrativamente por la SCT, mediante la entrega de los activos de las Juntas Locales de Caminos; esta descentralización se concluyó con éxito en 1988.

Las dependencias encargadas de las obras públicas estatales han asumido las normas de la Secretaría y en la mayoría de las entidades las redes a su cargo han crecido en forma importante, hasta alcanzar actualmente una longitud de 85,076 kilómetros, en la que se incluyen autopistas y caminos directos de peaje con un desarrollo de poco más de 1,000 kilómetros. Por su parte, la Secretaría apoya en muchas ocasiones la construcción y reconstrucción de segmentos de esta red, con lo que impulsa el crecimiento de las economías estatales y regionales.

La construcción de los caminos de esta red se inició en 1968, utilizando principalmente la mano de obra campesina, cuando ésta no estuviera comprometida en sus actividades agrícolas. Se procedió al mejoramiento de las brechas existentes para dotarlas de obras de drenaje, superficies de rodadura revestidas y señalamiento vertical mínimo, con lo cual se pretendió comunicar, como primera meta, a las localidades dispersas en todo el territorio nacional con población mayor a 500 habitantes, y así evitar el desequilibrio entre las ciudades medias y pequeñas con las localidades rurales. Los Caminos Rurales de Acceso alcanzaron rápidamente una longitud de 50 mil kilómetros en 1976, integrados en su mayoría por brechas mejoradas, red que se incrementó, al año 2000, a 113 mil kilómetros.

Las políticas iniciales para la conservación de estos caminos, consistieron en dotar a las comunidades enlazadas, de herramientas para que llevaran a cabo el mantenimiento rutinario, con apoyos moderados de la Secretaría para la conservación de las superficies de rodadura. Al irse abandonando tales políticas, se tuvo la necesidad imperiosa de transferir a los estados la responsabilidad del mantenimiento. Sin embargo, el Gobierno Federal no dejó de apoyar, por conducto de la sct, el mantenimiento de grandes segmentos de la red, así como de dirigir y financiar la construcción de nuevos tramos, para alcanzar metas muy altas, como la de incorporar a todas las cabeceras municipales un camino transitable en toda época del año, meta

que se alcanzó en 2012. Del año 2000 a la fecha, esta red ha crecido hasta alcanzar una longitud de 157,486 kilómetros.

(RVT) 3. ¿Se están desarrollando mecanismos efectivos para transferir conocimientos dentro del sector de infraestructura en México? ¿Qué programas o qué instituciones?

(AB). En el escenario actual, donde la infraestructura se presenta como una base fundamental para el desarrollo económico y social, la capacitación y la transferencia de conocimientos se convierten en elementos cruciales para asegurar que los proyectos se realicen de manera eficiente y sostenible. México, frente a sus desafíos específicos en este sector, ha comenzado a implementar mecanismos que buscan facilitar esta transferencia, involucrando a universidades, centros de investigación y diversas instituciones.

Se debe resaltar la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Ingeniería, en la cual la Secretaría instauró el primer curso de posgrado en Ingeniería de Vías Terrestres en 1958, gracias a que en ese año la Escuela Nacional de Ingeniería se había transformado en Facultad, con la creación de varias maestrías por iniciativa de su Director General, Ing. Javier Barros Sierra, quien posteriormente fue Secretario de la scop (1 mes) y de la sop (6 años), del Rector de la unam, Dr. Nabor Carrillo Flores (Ingeniero Civil egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros), respaldados por docentes de los cursos de posgrado que laboraban principalmente en la sop En este esfuerzo trascendental colaboraron de manera importante los ingenieros Gilberto Valenzuela, Luis Enrique Bracamontes y Rodolfo Félix Valdés.

Es muy importante mencionar la creación del Instituto de Ingeniería de la unam, a partir de una asociación de empresas e ingenieros con la propia universidad en 1955, que devino en el Instituto en el año de 1959. En dicha asociación participaron ingenieros muy brillantes, como los ingenieros Fernando Espinosa Gutiérrez, Bernardo Quintana Arrioja y Fernando Hiriart, entre otros. Posteriormente, se creó el Instituto Mexicano del Transporte en 1985, como órgano desconcentrado de la sct. Ambas instituciones han sido fundamentales en la investigación y desarrollo de importantes proyectos de ingeniería aplicados a las obras de la infraestructura del transporte.

El posgrado de Ingeniería de Vías Terrestres se impartió en la unam durante 14 años, desde 1958 hasta 1972, año en el que el mismo curso se impartió en la Universidad de Guadalajara y fue suspendido. La Secretaría ha continuado impartiendo cursos de actualización en la División de Educación Continua de la unam. Asimismo, la Secretaría y los egresados de los cursos han promovido la instauración de varios cursos de posgrado en universidades oficiales de provincia, como la Universidad Autónoma de Chihuahua desde 1976 a la fecha. También en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1965, con la especialidad de Ingeniería de Tránsito y en la Universidad Autónoma del Estado de México con la especialidad de Ingeniería de Transporte desde 1987; la especialidad en ferrocarriles en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asimismo la de Vías Terrestres en la de Campeche y en la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la especialidad en puentes en la FES Aragón de la unam

(RVT) 4. ¿Es la infraestructura vial un activo importante para el desarrollo del país?

(AB). Por supuesto, la infraestructura para el transporte es uno de los activos más importantes de la sociedad. Su desarrollo y mantenimiento adecuado son fundamentales para el movimiento eficiente y seguro de bienes y personas. A medida que México continúa progresando como nación, es esencial que su infraestructura de transporte se ajuste a las necesidades cambiantes de una población en crecimiento y de una economía dinámica. La atención que se debe prestar a las obras de infraestructura no debe ser concentrada en un único ámbito; por el contrario, debe distribuirse de manera equitativa entre los tres niveles de gobierno, así como entre los sectores privados interesados en su construcción, conservación y operación. Creo que un aspecto crucial que debe considerarse es la necesidad de descentralizar las facultades y los recursos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (sict) hacia los estados y municipios. Este proceso permitiría a las entidades locales contar con autonomía suficiente para gestionar sus propias obras de infraestructura. Además, al fortalecer áreas clave como la planeación, programación, normatividad, control y evaluación, se fomentaría una mayor participación no solo de los gobiernos locales,

FOTOGRAFÍA 3: Autopista Durango-Torreón. Archivo: Coconal.

sino también de los sectores privado y social en la ejecución de obras carreteras. Esto es fundamental, ya que la colaboración entre diferentes actores sociales puede resultar en soluciones más efectivas y adaptadas a las necesidades particulares de cada región. Es igualmente importante que los gobiernos estatales consoliden sus programas de desarrollo de carreteras estatales y rurales. Esta unificación en una sola organización por estado facilitaría una administración más eficaz y el uso de recursos de manera más racional. Para lograrlo, es necesario fortalecer dichas organizaciones con recursos adicionales, así como con facultades y obligaciones definidas y reglamentadas. La capacitación y formación de profesionales técnicos calificados dentro de un sistema civil de carrera son igualmente esenciales para asegurar la especialización y competencia en la gestión de la infraestructura. De esta manera, se pueden construir verdaderas instituciones especializadas, consolidando una sólida base administrativa.

Para hacer efectivas estas ideas, es indispensable que los recursos federales destinados a esos programas, se canalicen por un solo conducto: la sict, que estaría a cargo de brindar asesoría permanente a las administraciones estatales y locales, así como de

medir sus resultados y condicionar el otorgamiento de los apoyos económicos al cumplimiento de metas medibles, planeadas y pactadas oportunamente.

El fortalecimiento de estas instituciones no solo mejoraría el manejo de la infraestructura existente, sino que también permitiría la anticipación y planificación de las necesidades futuras. Una infraestructura de transporte sólida y bien gestionada facilita un desarrollo regional más equilibrado, sin descuidar las vialidades urbanas que forman parte, junto con las redes carreteras, de las rutas de transporte. Esto significaría no solo mejorar la conectividad de áreas rurales con urbanas, sino también garantizar que las comunidades tengan acceso a mercados, educación y servicios de salud, lo que enriquece la calidad de vida de sus habitantes.

La infraestructura para el transporte en México es más que un simple conjunto de obras: es un activo esencial que requiere una atención completa y colaborativa entre los distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Solo a través de un enfoque coordinado se podrá garantizar que la infraestructura cumpla con su propósito de servir al desarrollo social y económico del país.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Ha trabajado como laboratorista de pavimentos e ingeniero en estudios de carreteras en la Dirección General de Servicios Técnicos de la sct. Además, fue Jefe del Departamento de Proyectos de Elementos de Operación Terrestre de Aeropuertos en la Dirección General de Aeropuertos de la sct y ocupó el cargo de Director de Laboratorios en el Instituto Mexicano del Transporte.

Su trayectoria incluye labores en empresas como Geotec, Coconal, Raúl Vicente Orozco y Cia., así como Escopo. Desde 1998 hasta febrero de 2019, se desempeñó como Coordinador de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, donde fue responsable de la elaboración de proyectos de normas y manuales para dicha normativa de la sct, en el Instituto Mexicano del Transporte, donde posteriormente y, hasta febrero de 2020, ejerció funciones como Investigador Titular C-3E.

Durante su carrera, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Normalización y del Consejo de Administración del Centro Nacional de Metrología. También participó en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, donde coordinó el Subcomité de Señalamiento Vial hasta febrero de 2019. Además, formó parte del Consejo Directivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. y de los siguientes Comités: Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo y su Subcomité de Aeropuertos, de Transporte Marítimo y Puertos y de su Subcomité de Equipos, Componentes y Materiales para Ayudas a la

Navegación, de Transporte Ferroviario, de la Secretaría de Economía, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Seguridad y Protección Ciudadana. Se ha desempeñado como profesor en diversas universidades, tanto nacionales como extranjeras; ha impartido una variedad de cursos de actualización a nivel nacional e internacional, y ha publicado numerosos artículos técnicos, ponencias y conferencias en diversas revistas y congresos. Desde julio de 2020, es Coordinador del Subcomité de Carreteras del Comité de Infraestructura del Transporte del cicm.

Revista Vías Terrestres (RVT): Agradecemos su tiempo, ingeniero Elizondo, por concedernos esta entrevista en la revista Vías Terrestres (RVT) 1. ¿Cuáles son los hitos más relevantes de la Comisión Nacional de Caminos desde su creación hasta el presente? (MER). La creación de la Comisión Nacional de Caminos (cnc) en 1925 fue un acontecimiento muy importante; en ese mismo año se emitió el reglamento correspondiente. Dicho reglamento otorgó las responsabilidades necesarias a la Comisión Nacional de Caminos para construir y conservar los caminos del país.

Al año siguiente, se aprobó la Ley de Caminos y Puentes, que estableció claramente que la cnc debería encargarse de la planificación, diseño, construcción y conservación de caminos y puentes. Es importante mencionar que, para el cumplimiento de sus funciones, se le asignaron recursos provenientes del impuesto a la gasolina, establecido con el propósito de financiar la construcción y conservación de las carreteras.

Durante este periodo, se construyeron las carreteras México-Puebla, México-Cuernavaca y MéxicoSuchiate, conectando el país hasta su frontera sur. Así, para 1929 se había logrado alcanzar alrededor de 1,674 kilómetros de caminos pavimentados.

A partir de 1931 se llevaron a cabo obras de gran importancia, como las carreteras México-Toluca, México-Laredo, Puebla-Veracruz, Cuernavaca-Acapulco, México-Guadalajara y Matamoros-Mazatlán, dando como resultado un trabajo extenso y significativo. En 1932, la Comisión Nacional de Caminos se integró a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (scop), adoptando el nombre de Dirección Nacional de Caminos (dnc). Cabe señalar que la scop