LE NUCLÉAIRE

Genèse, opportunités et défis

Ce livre est dédié à Hergé, père spirituel de Tintin, qui, dans Objectif Lune, a expliqué de la manière la plus compréhensible qui soit le fonctionnement d’un réacteur à fission.

Les droits d’auteur de ce livre sont légués à Rad4Med.be (www.rad4med.be), le réseau belge pour les applications de la radioactivité en médecine.

La figure sur la couverture illustre l’effet Tcherenkov dans un réacteur nucléaire dont le cœur est immergé dans de l’eau, engendrant une lueur bleue typique. L’effet porte le nom de Pavel Tcherenkov, le physicien russe qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1958 pour sa découverte. L’effet est dû au rayonnement électromagnétique qu’une particule chargée électriquement (par exemple, un électron) dégage lorsqu’elle se propage à travers un milieu diélectrique à une vitesse supérieure à la vitesse de phase de la lumière dans ce milieu. L’origine de ce rayonnement peut sembler étrange à première vue, puisque la théorie de la relativité d’Einstein postule que rien ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Cependant, cela ne concerne que la vitesse absolue de la lumière, c’est-à-dire dans le vide. Si la lumière doit se propager à travers la matière (par exemple, de l’eau), la vitesse diminue du point de vue macroscopique, parfois même considérablement.

5

REMERCIEMENTS 7 IN MEMORIAM 9 PROLOGUE. IL Y A TRÈS LONGTEMPS, DANS UN ENDROIT LOINTAIN, TRÈS LOINTAIN... 11 Le Big Bang, d’origine belge 12 Le monde merveilleux de l’infiniment petit 16 Particules élémentaires: des briques Lego 19 1 LA DANSE DES NEUTRONS 23 Les atomes: des Lego Technic 23 La décroissance radioactive: ever and forever 27 E = mc² et tout devient possible 29 L’énergie de liaison nucléaire change la donne 33 Réactions en chaîne: valse de dominos et pandémies 36 Réactions nucléaires en chaîne: boules de billard tamponneuses 37 2 LES AVENTURIERS DE L’URANIUM 47 La Marche hongroise 47 Une lettre de 1939 qui changea la face du monde 51 Né dans un stade de football 54 CP-1: un bloc de graphite, rien de plus 57 L’Union Minière du Haut-Katanga: la Belgique pointe sa tête 65 Trinity et plus rien ne sera jamais pareil 66

TABLE DES MATIÈRES

3 L’EMPIRE DES INGÉNIEURS 69 Watt change le monde 69 La Carnotstraat à Anvers 70 Tournez manège avec Parsons 71 Tesla, n’est-ce pas une automobile ? 72 Le Nautilus, mais pas celui de Jules Verne 75 Shippingport, Pennsylvanie: le succès du PWR 77 Westinghouse contre General Electric: 2-0 ou KO ? 83 MOX, et la Belgique était de nouveau le n°1 84 Pendant ce temps, ailleurs dans le monde… 85 4 PAS DANS MON ARRIÈRE-COUR? 87 Énergie décarbonée ou à faible intensité de carbone ? 87 Centrale PWR: technologie éprouvée et expérience avérée 89 La production d’électricité n’est qu’une des applications 92 Les déchets nucléaires dans leur contexte 94 ÉPILOGUE. RETOUR VERS LE FUTUR 97 Gén. IV: un nouvel espoir 97 ITER: trou noir financier ou corne d’abondance ? 100 LTO: mythe ou réalité ? 102 SMR: une centrale en format de poche 104 UN BRIN DE LECTURE 109 ABRÉVIATIONS 111 NOTES DE FIN 113 6

REMERCIEMENTS

Sans

▶ les Hellènes, qui ont jeté les bases des mathématiques ;

▶ les Romains, qui ont démontré que l’Homme peut accomplir des choses grandioses pour autant qu’il en ait la volonté ;

▶ les philosophes et les artistes de la Renaissance, qui nous ont libérés de l’obscurantisme ;

▶ les physiciens qui, depuis le XVIIIe siècle, ont inlassablement repoussé les limites ;

▶ les ingénieurs, qui œuvrent chaque jour avec passion à la construction d’un monde meilleur ;

▶ les mille scientifiques et collaborateurs du SCK CEN, que j’admire énormément, et grâce auxquels notre petit pays est et reste un acteur mondial en technologie nucléaire ;

▶ Eric van Walle, directeur-général du SCK CEN, que j’ai eu le privilège de rencontrer il y a plus de dix ans et avec qui je partage la passion de la physique appliquée au service de l’humanité tout entière ;

▶ mes étudiants, qui sont pour moi une source intarissable de jouvence ;

▶ mes fidèles collègues Joris De Vriese, Johan Decorte et Ingrid Eelen, qui sont de véritables piliers ;

▶ mon frère Jean-Luc, sur qui j’ai toujours pu compter ;

▶ mes beaux-parents, grâce auxquels j’ai amplement du temps libre ;

7

▶ mon épouse Ann et nos filles Sophie-Anne et Margaux, qui me rappellent inlassablement que, dans la vie, il existe autre chose que la physique et l’ingénierie ;

▶ et enfin mes parents, qui m’ont tant donné et qui m’ont offert tant d’opportunités, et à qui j’aurais aimé rendre tellement plus,

ce livre n’aurait jamais pu être écrit. Je leur adresse mes plus sincères remerciements ainsi que l’expression de ma plus profonde gratitude.

Je remercie également les collaborateurs du SCK CEN qui m’ont apporté leur aide précieuse: Peter Baeten, Hamid Aït Abderrahim, Hildegarde Vandenhove, Christophe Bruggeman, Hans Vanmarcke et Nancy Van der Borgt.

J’adresse un remerciement tout particulièrement tendre et très ému à ma Maman qui, bien qu’octogénaire, a eu l’immense bonté de relire mon manuscrit et d’y apporter, en chantre de la langue et de la culture françaises qu’elle m’a inculquées depuis ma plus tendre enfance, bon nombre de corrections et d’améliorations.

Sur la photo de gauche à droite : Dernière rangée : Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Howard Fowler, Léon Brillouin. Rangée du milieu : Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr.

Première rangée (assis) : Irving Langmuir, Max Planck, Marie Skłodowska Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles-Eugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson.

©Wikimedia Commons

8

IN MEMORIAM

En 1927, la cinquième et la plus célèbre conférence Solvay se tint à Bruxelles, réunissant les plus brillants cerveaux du monde de la physique. La discussion porta principalement sur la physique quantique qui, en ce temps-là, en était encore à ses balbutiements. Sans ces brillants physiciens, l’espérance de vie n’aurait jamais pu, au cours du XXe siècle, progresser de façon aussi spectaculaire. Ils méritent tous notre plus grande admiration !

9

PROLOGUE. IL Y A TRÈS

LONGTEMPS, DANS UN ENDROIT LOINTAIN, TRÈS LOINTAIN…

Les centrales nucléaires incarnent pour de nombreux ingénieurs le Saint-Graal: la source d’un approvisionnement énergétique éternel et la quintessence de tout ce en quoi ils croient et ce pour quoi ils sont formés, une application pacifique d’une arme terrifiante utilisée pour la première fois en 1945, la synthèse parfaite de presque toutes les disciplines de l’ingénierie et, enfin, la transposition directe des découvertes de la physique théorique depuis que Ampère, Volta, Faraday et bien d’autres ont, il y a deux siècles, gratifié la physique d’un saut quantique. Le président D. Eisenhower, ancien commandant en chef et concepteur de l’opération Overlord (Jour J), déclara à l’Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 1953: « I feel impelled to speak today in a language that in a sense is new – one which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare. (…) the United States pledges (…) to devote its entire heart and mind to finding the way by which the miraculous inventiveness of man should not be dedicated to his death, but consecrated to his life ». Le programme Atoms For Peace était né et le monde entra dans l’ère de la production d’énergie par voie nucléaire. Pour rendre compréhensible le fonctionnement d’une centrale nucléaire, je suis contraint de remonter très loin dans le temps, jusqu’au

11

plus grand événement cosmique qui soit jamais advenu: le Big Bang. À partir de là, j’expliquerai, étape par étape, le concept de « matière » et l’équivalence avec l’énergie, puis j’en arriverai à la réaction entre les noyaux atomiques, à laquelle nous sommes confrontés tous les jours: le Soleil est en effet le réacteur à fusion nucléaire le plus proche de nous. La Voie lactée compte des centaines de milliards de soleils et l’univers compte des centaines de milliards de galaxies comme la nôtre (et indubitablement bien plus). Plus près de nous, nous subissons chaque jour la radioactivité naturelle. Lorsqu’une radiographie est prise à l’hôpital, il s’agit d’une application directe de la physique nucléaire. Mais tout d’abord, remontons 13,8 milliards d’années en arrière.

Le Big Bang, d’origine belge

Au commencement, il n’y avait rien, du moins à en croire le verset [1,1] de la Genèse. Que l’on croie ou non aux récits originels et aux mythes de la Création, leurs auteurs n’étaient pas si éloignés de la réalité, mais il faudra plusieurs millénaires pour en arriver à cette constatation. Notre histoire commence quelque part durant la seconde moitié du XIXe siècle. Cela peut sembler paradoxal, mais c’était une période ardue pour les physiciens, et maints d’entre eux étaient proches du désespoir: bientôt ils n’auraient plus de travail et leur existence deviendrait vaine. Pourquoi ? Parce qu’à cette époque on estimait que la physique avait découvert à peu près tout ce qu’il y avait à découvrir. Avec les lois de Newton deux siècles plus tôt, la physique, qui n’était alors pas considérée comme une science à part entière mais comme l’un des nombreux domaines

12

d’application des mathématiques, était devenue omniprésente dans le monde scientifique. Lorsque James Clerk Maxwell publia la théorie unifiée de l’électromagnétisme en 1861-1862 et que Ludwig Boltzmann introduisit le concept d’« entropie » en 1877, les physiciens pensèrent avoir atteint le nirvana: ils avaient réponse à tout et, grâce au travail pionnier de mathématiciens tels que Laplace, Poisson, Euler, Lagrange, Cauchy et bien d’autres, les voilà en mesure de rédiger de belles formules mathématiques afin de tout décrire. Hélas, trois fois hélas: il y avait ici et là des écarts gênants entre la théorie et les observations, pour lesquels aucune explication appropriée ne pouvait être fournie, nonobstant la qualité des calculs théoriques et la précision des expériences.

L’un était la déviation, certes faible, de l’orbite de Mercure, un autre était ce que les physiciens appellent le corps noir, une sorte de fournaise aux parois peintes en noir, dont la théorie menait à des résultats absurdes. Deux personnes vinrent bouleverser la physique au début du XXe siècle: Max Planck, qui en 1900 donna naissance au monde merveilleux de la physique quantique, et Albert Einstein, qui en 1905 publia non seulement la théorie de l’effet photoélectrique, mais aussi la théorie de la relativité restreinte, pour l’étendre en 1915 à la relativité générale. L’année 1905 est dès lors, à juste titre, appelée l’année miraculeuse de la physique.

Quelques années après qu’Albert Einstein eut publié son article révolutionnaire sur la relativité générale, il fut interpellé, lors d’une conférence internationale, par un chanoine belge, Georges Lemaître, qui avait non seulement étudié la théologie et la théosophie mais aussi les mathématiques et la physique à l’Université catholique de Louvain. Il était sans nul doute un physicien surdoué car il finit par devenir

13

président de l’Académie pontificale des Sciences. Lemaître en était venu, en s’appuyant sur la récente observation d’Edwin Hubble que l’univers est en expansion, à la conclusion déconcertante qu’on pouvait tout autant remonter le temps, ce qui impliquait un rétrécissement de l'univers, résultant directement des formules mathématiques de la théorie d’Einstein.

Cela conduisit cependant à une soi-disant singularité, amenant Lemaître à supposer que l’univers entier était né d’une seule et très petite sphère, qu’il baptisa l’« atome primitif ». Si l’on en croit la légende, Einstein lui aurait aimablement fait part du peu d’enthousiasme que cette théorie lui inspirait en lui disant que « your mathematics are perhaps right, but your physics is aweful ». L’histoire a démontré qu’il s’agissait là d’une bourde monumentale1 car, plusieurs décennies plus tard, les cosmologues et les astrophysiciens s’appuieront (indirectement2) sur l’idée de Lemaître: Fred Hoyle introduisit le terme « Big Bang » par ironie envers cette théorie qui, selon lui, posait question. Toutefois, ce terme est à présent connu par la population quasi tout entière de la Terre, surtout après la série télévisée du même nom.

Faisons un retour en arrière de 13,8 milliards d’années. À cette époque, l’univers était à peine plus gros qu’un atome – ce qui n’est pas une représentation correcte car nous imaginons alors une sphère super lourde quelque part dans un grand espace vide, ce qui est erroné car tout se trouve à l’intérieur de la sphère, il n’y a pas d’espace extérieur autour d’elle. Je puis aisément concevoir que cette notion soit difficile à saisir; considérons pourtant l’analogue bidimensionnel des virus ultra-minces se déplaçant sur une surface: ils vivent en deux dimensions (longueur et largeur), ce qui est leur perception de l’espace dans lequel ils vivent. Pire, ils ne savent même pas

14

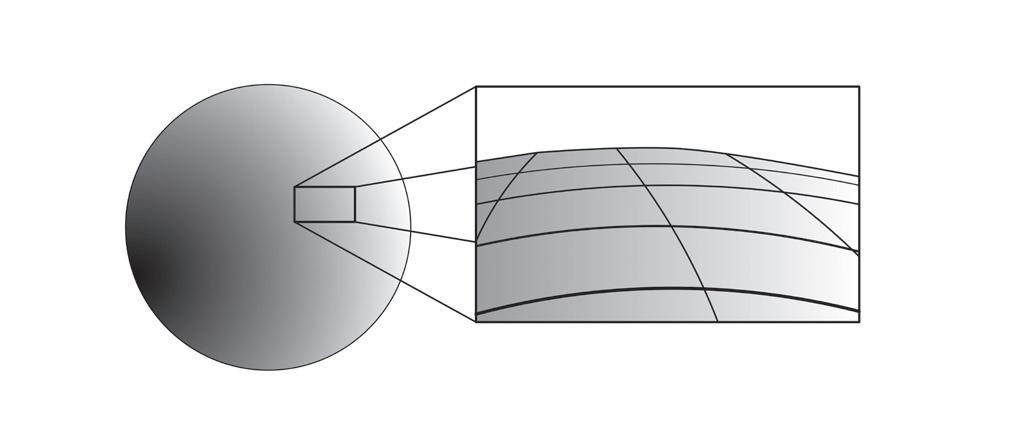

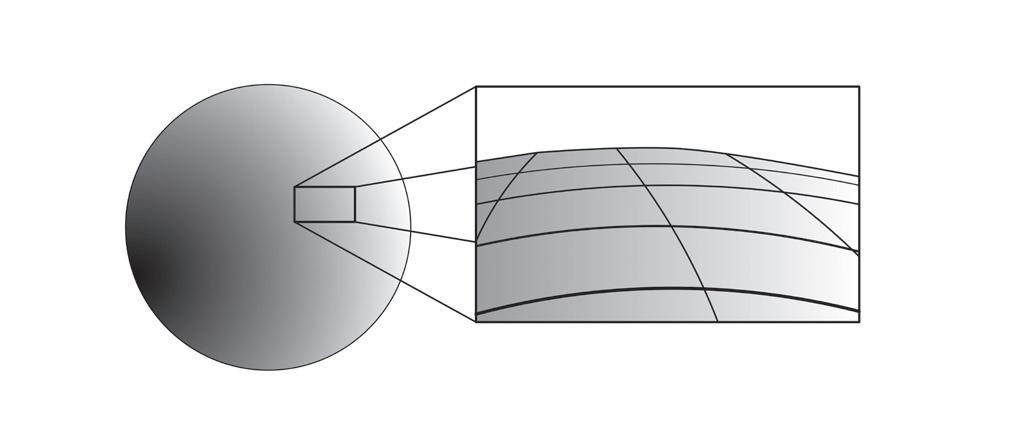

que l’espace dans lequel ils vivent est courbe, car ils le perçoivent comme étant complètement plat, comme l’illustre la Figure 1. Nous, les humains, pouvons voir non seulement la troisième dimension dans cet exemple, mais aussi le fait que l’« espace » dans lequel vivent les virus est incurvé, car nous sommes des êtres tridimensionnels. À moins que quelqu’un n’ait des dons surnaturels et puisse percevoir une quatrième dimension spatiale, il n’y a absolument rien en dehors de la petite bulle primordiale contenant l’univers entier.

Mais alors, où se trouvait cette bulle ? Disons que, dans un sens, elle se trouvait partout et nulle part. Vouloir la situer quelque part dans l’espace est une gageure, car il n’y a pas d’espace en dehors de ladite bulle. Si un être particulier avait voulu assister au Big Bang, il aurait dû posséder au moins une quatrième dimension spatiale. Certes, cela aurait assurément été le plus beau feu d’artifice de tous les temps… Et qu’y avait-il exactement dans cette bulle ? En un sens, rien et tout: à l’intérieur, il n’y avait pas de matière telle que nous la connaissons au quotidien, mais une sorte de soupe cosmique dont, à ce jour, nous ne savons pas exactement de quoi elle était composée. Une chose est cependant certaine: cet uni-

Fig. 1 : les virus bidimensionnels dans un espace 2D courbe ne perçoivent pas la courbure ; seuls les êtres tridimensionnels peuvent la voir.

15

vers était non seulement très chaud mais aussi très exotique, avec toutes sortes de phénomènes quantiques bizarres dont nous parlerons au Chapitre 1. C’est ainsi que la petite sphère commença soudainement à s’étendre à une vitesse folle (on parle de la période d’inflation de l’univers), l’amenant à se refroidir progressivement. Ensuite, les particules élémentaires qui composent la matière telle que nous la connaissons aujourd’hui ont été créées. C’est ce qu’on appelle la baryogénèse. Au fur et à mesure que l’univers s’étendait et se refroidissait, ces particules élémentaires ont réagi les unes avec les autres, conduisant à des noyaux légers (par exemple, le deutérium3 et l’hélium), ce qu’on appelle la nucléosynthèse. De là, dans un univers en perpétuelle expansion et qui se refroidit inlassablement, des étoiles et des galaxies ont émergé, qui sont ensuite mortes pour renaître en de nouvelles étoiles (d’où le nom de supernova). Cela conduisit finalement à la formation de noyaux plus lourds tels l’uranium (U), qui est utilisé comme « combustible » dans les centrales nucléaires et dont nous discuterons en détail dans ce livre.

L’histoire abracadabrantesque du Big Bang et de ce qui s’est passé au tout début, avant le temps dit de Planck (10-43 secondes), est encore loin d’être clarifiée…

Le monde merveilleux de l’infiniment petit

La soupe primordiale dont nous venons de parler et dont j’ai dit qu’elle était exotique – un fort euphémisme au demeurant – devait être un monde assez étrange, incompréhensible pour beaucoup d’entre nous, voire pour nous tous: le monde infinitésimal où le roi Quantum exerce son pouvoir régalien

16

absolu. La physique quantique est une branche assez jeune de la physique: elle a vu le jour en 1900 lorsque Max Planck, un professeur de physique prussien un peu vieillissant, formula une solution au problème qui avait préoccupé de nombreux physiciens pendant des décennies, à savoir celui du corps noir. Comme indiqué ci-dessus, à la fin du XIXe siècle, le monde scientifique estimait qu’en physique, tout avait été découvert et que l’avenir ne consisterait qu’à peaufiner et améliorer toujours plus les théories en vigueur à l’époque. Pourtant, il y avait un problème pour lequel ces théories étaient insatisfaisantes: elles n’étaient pas en mesure de fournir une explication acceptable aux découvertes expérimentales concernant le rayonnement du corps noir faites par Wilhelm Wien, qui formula les premières lois sur les rayonnements. En effet, les théories classiques conduisaient à des résultats absurdes. Planck suggéra que l’énergie n’existait que sous forme de paquets, auxquels il donna le nom de quanta (pluriel du latin quantum, qui signifie « quantité »), sans se rendre compte que cela faisait de lui l’un des fondateurs de la physique quantique.

Quelques années plus tard, en 1905, Einstein publia sa théorie de la relativité restreinte établissant l’équivalence entre la masse et l’énergie (E = mc²), dont nous parlerons au Chapitre 1. Toute la physique en fut bouleversée ! Un vent révolutionnaire souffla sur toutes les facultés et tous les laboratoires du monde. La génération dorée des physiciens avec Bohr, Dirac, Heisenberg, Born, Schrödinger, Pauli, de Broglie, Curie et bien d’autres allait tout faire basculer. Curieusement, Einstein n’était pas l’un d’entre eux, bien qu’il reçût le prix Nobel de physique en 1921 pour l’effet photoélectrique4. En effet, il n’était pas un très grand fan de la physique quantique, non pas tant à cause du concept de « quantum » (paquet

17

d’énergie), mais parce qu’il ne croyait pas en un monde dans lequel le hasard joue un rôle aussi prépondérant. Il aurait dit que « Dieu ne joue pas aux dés ». Cela ne l’a cependant pas empêché de participer aux conférences successives de Solvay, fondées par l’industriel belge Ernest Solvay en 1911, au cours desquelles tout le Gotha de la physique mondiale se réunissait à Bruxelles.

Ce que Planck n’avait probablement jamais pu imaginer, c’est que l’introduction du concept de « quantum d’énergie » conduirait à la découverte d’un monde dans lequel le hasard est à peu près la seule force motrice et dans lequel les paradoxes sont prépondérants. En 1927, Werner Heisenberg, l’un des physiciens allemands les plus brillants de tous les temps, formula le principe général d’incertitude qui stipule qu’il existe des paires de grandeurs pour lesquelles les valeurs des deux grandeurs ne peuvent pas être déterminées exactement en même temps ou sont déterminées avec un degré arbitraire de précision. En clair: plus nous mesurons avec précision une quantité, plus nous connaîtrons de manière imprécise l’autre quantité. C’était en soi une brèche majeure dans la vision déterministe qui prédominait depuis Newton. De son côté, Erwin Schrödinger, l’un des physiciens autrichiens les plus brillants de tous les temps, enfonça le clou en publiant, à peu près au même moment, sa théorie de la fonction d’onde qui stipule, en bref, que la position d’une particule élémentaire (par exemple, un électron) ne peut pas être déterminée avec précision dans l’espace, mais doit plutôt être considérée comme la probabilité de la trouver à un endroit particulier. Et qui dit « probabilité », dit « hasard »: tout se tourna soudain vers le calcul de probabilités, alors que, depuis Newton, on croyait que, pour autant que l’on connaisse les conditions initiales et

18

aux limites correctes, la trajectoire de n’importe quelle particule élémentaire pouvait être calculée exactement. Cependant, rien n’est moins vrai et la physique classique sombra pendant la première moitié du XXe siècle. Progressivement, toutes les prédictions de la physique quantique ont, une par une, été prouvées expérimentalement. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le soi-disant modèle standard vit le jour, qui est toujours d’actualité et dont nous parlerons dans un instant. Cependant, ce modèle a aussi ses limites, ne serait-ce que parce qu’il ne peut pas inclure le rôle de la gravité et parce qu’il n’est toujours pas possible d’arriver à une formulation de type quantique de la théorie gravitationnelle d’Einstein. Des tentatives désespérées ont été faites à cette fin, par exemple via la théorie des cordes et des branes, mais ce ne sont à ce jour que des modèles purement théoriques pour lesquels il n’existe aucune preuve empirique. Je devine que les sourcils du lecteur se froncent car il se demande pourquoi il n’a jamais vu, entendu ou subi tous ces étranges phénomènes. Heureusement pour nous, les phénomènes quantiques ne se produisent qu’à l’échelle atomique, voire subatomique, mais ils façonnent nos vies, bien plus que nous sommes en mesure de le concevoir5: l’électronique moderne (ordinateur, téléphone mobile, GPS, etc.) n’aurait jamais vu le jour sans une connaissance approfondie des phénomènes quantiques; bientôt, nous travaillerons d’ailleurs avec des ordinateurs quantiques, en comparaison desquels nos supercalculateurs actuels feront pâle figure en termes de puissance de calcul.

19

Particules élémentaires : des briques Lego

Pendant le Big Bang, comme nous l’avons vu plus haut, de nombreuses particules élémentaires se sont formées. Comme son nom l’indique, une particule élémentaire est une particule qui ne peut être décomposée en d’autres particules. Un exemple de cette spécificité est – dans les modèles actuels –un électron (parfois aussi appelé particule bêta). En physique, une particule élémentaire est considérée comme n’ayant pas de structure interne, car elle n’est pas composée de particules encore plus petites. Toutes les particules plus grosses sont composées de particules élémentaires.

Dans le modèle standard, il existe trois types de particules élémentaires: les quarks, les leptons et les bosons (aussi appelés « médiateurs » car ils jouent le rôle de vecteurs d’interaction). Ensemble, ils forment les éléments de base de la nature.

D’une certaine manière, ils sont comme des briques Lego à partir desquelles tout est constitué mais, comme toujours, la réalité est bien plus complexe. Certaines particules forment la matière et d’autres sont des vecteurs d’interaction. De surcroît, il existe différentes générations de leptons et de quarks. Par exemple, les quarks sont de six « saveurs » – up, down, charm, strange, top & bottom en anglais (haut, bas, charme, étrange, dessus & dessous) – et ensemble, ils se combinent pour former des protons et des neutrons. Les bosons (aussi appelés parfois bosons de jauge), dont le nom provient du physicien indien Satyendra Nath Bose6, sont les particules responsables des trois des quatre forces fondamentales. Les photons sont en quelque sorte les médiateurs de la force électromagnétique qui attire les électrons vers les protons composant les noyaux atomiques. Les gluons sont les médiateurs de la force

20