PLOFILE

UEMOTO Yuhei

2000.9 東京都調布市生まれ

2013.4 駒場東邦中学校 入学

2016.4 駒場東邦高等学校 入学

2020.4 東京工業大学 環境・社会理工学院 入学

2020.4 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 入系

2020.4 東京工業大学 環境・社会理工学院 建築学系 土肥研究室 配属

RE:Reclamation

学部三年生3Q設計課題 2022/10

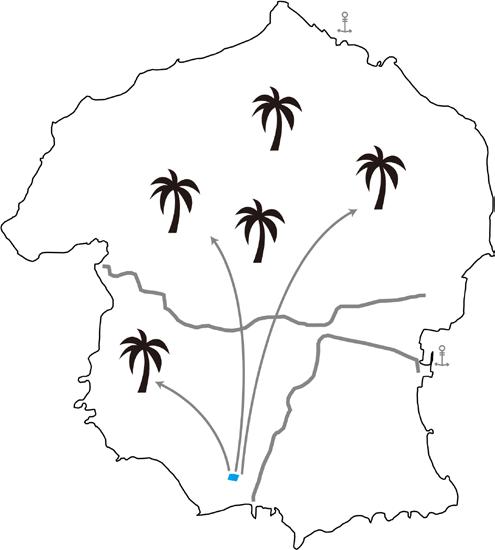

敷地は沖縄本島の北西側に位置する離島、伊是名島の伊是名村公民館に位置す る。現在、伊是名島では休耕田の増加や農業従事者の後継者不足が問題になっ ている。伊是名島の抱える問題を解決しながら、島外からの人材が中長期滞在し ながら島民との交流を行う文化交流型インキュベーション施設を計画する。

伊是名島は温暖湿潤で、夏季には台風に襲われる様な気候条件にある。また、 離島という立地条件には珍しく。島内には湧水があるなど古くから水資源に恵まれ ており、漁業だけでなく稲作やサトウキビ栽培などの農業も主要な産業である。また、

伊是名村内には国指定の文化財があるなど文化的な価値も高い。

RE:Reclamation

既存の休耕田の再開拓

現在の島内の主な農作物は稲、サトウキビ

であるが、どちらも本土などの算出品に対し て優位性がなく、次第にすたれている状況で ある。そこで、島内に点在する休耕田畑を 活用し、現在問題になっている後継者不足、 収益性の低下、就労環境の悪化といった負 のサイクルを止め、採算性の向上、農業従 事者の増加、就労環境の向上を図る。

研究するターゲットとしては面積当たりの収 益率が高く離島ゆえのコストの影響の少ない 商品作物である、カカオ、パームやし、ゴム の木とする。

RE:Construction

島内に根付いた研究施設、宿泊施設を設営

するということは島内の気候、文化にあった 建築を行うことである。そこで、伝統的な建 築の再構成を行う。

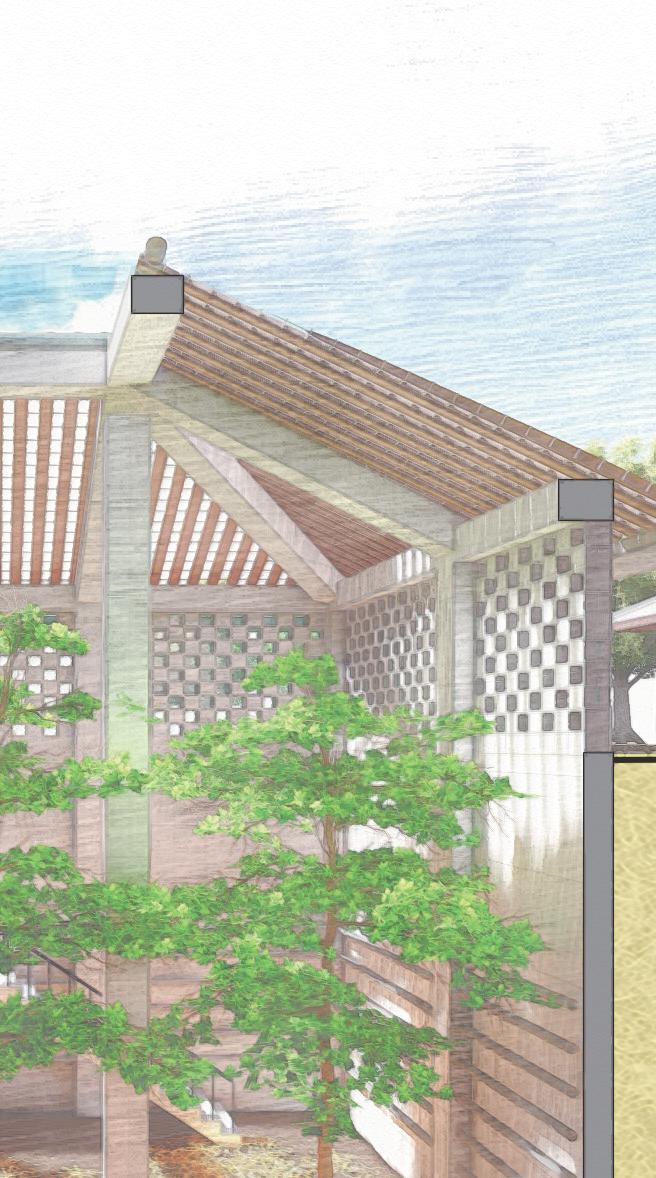

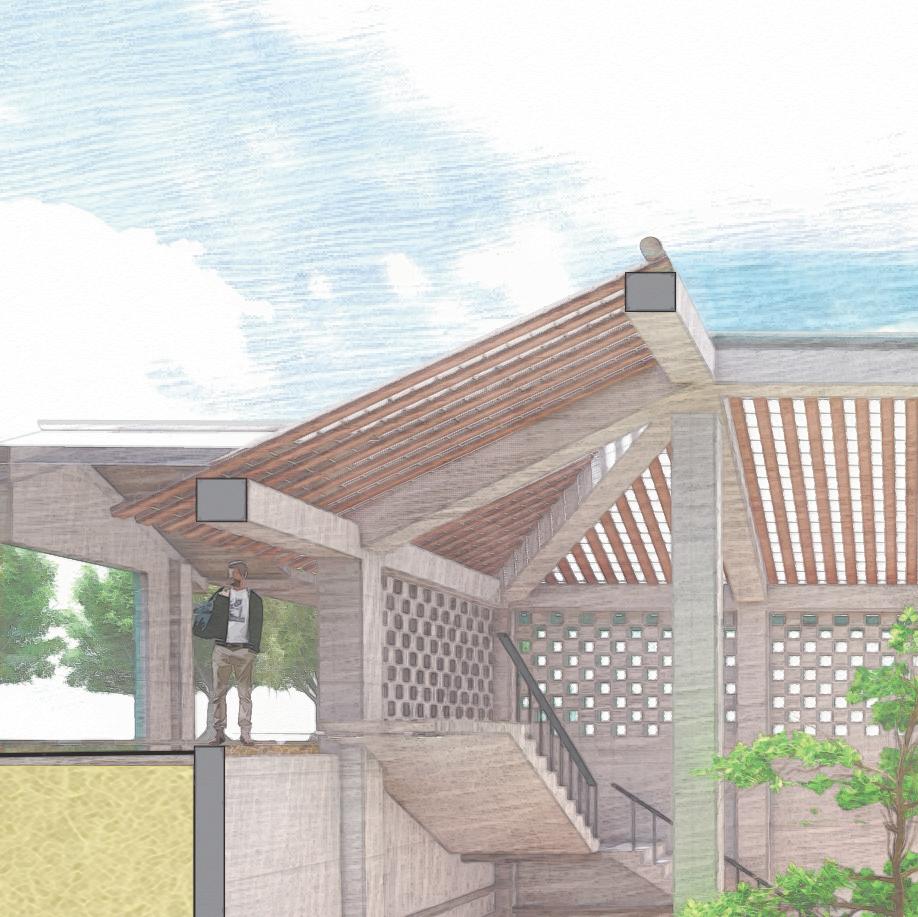

台風の強風に対抗するために、伝統的な沖 縄の民家は強固に石垣に囲われ、その中に

広い雨端空間や豚小屋を入れるなどの開放 的で用途の多彩な空間を構成していた。

伊是名の地で宿泊などを目的にした建築を 考えるにあたり、これらの要素をいくつかに 分解したのちに、20人程度の暮らしを支える 場として再構成を行い、当施設の宿泊施設 とする。

RE:Interpretation 雨端の再解釈

従来の雨端を見たときに住宅の中 から外へと一方向に開いた、方向 性の強い構造体であるように感じた。 そこで、対等な関係、相似な立場 の人たちが交流を行う場として方向 性を排した、言わば閉じた雨端をデ ザインする。

閉じた雨端は研究員同志が交流を 行う場として宿泊棟に設置し、キッ チンなどの生活を行う設備を置くこと で研究員同士の交流を促す。

RE:Construction

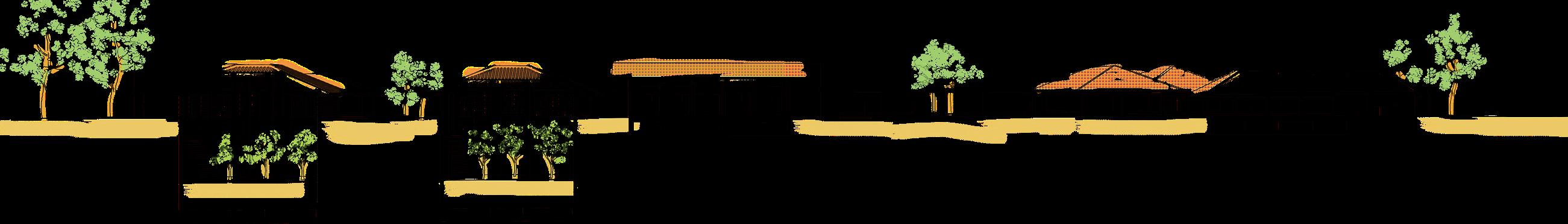

住居空間の再構成 開いた雨端 閉じた雨端

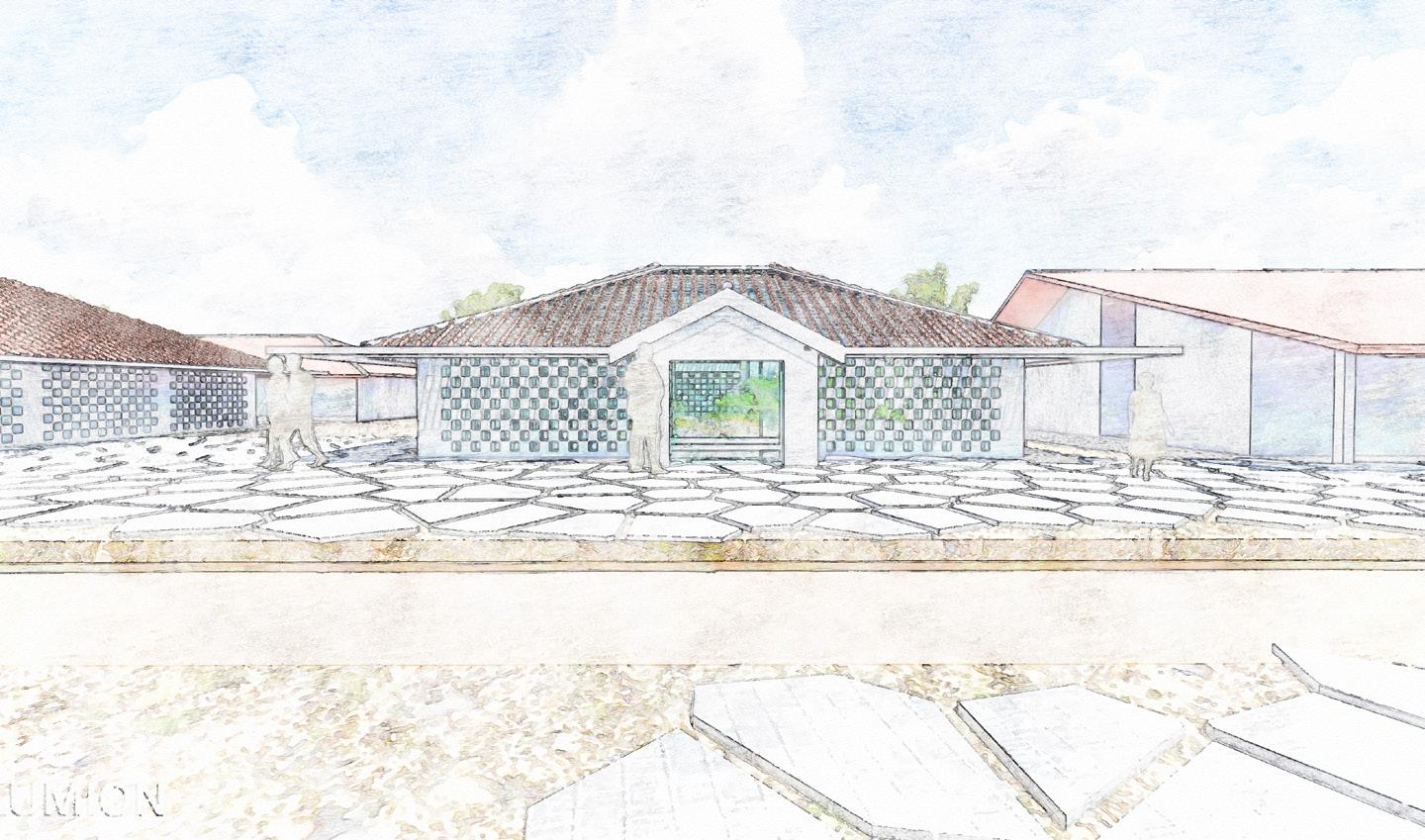

温室のデザインと周囲の建物との景観の調 和を図るために温室の屋根に瓦を排したデ ザインとすることを目指した。

琉球瓦は平らな雌瓦と半円筒状の雄瓦とを 組み合わせ、漆喰で塗り固めることで強風 に対して吹き飛ばされたりしないような構造に なっている。二種類の瓦を用いるこの構造に 注目し、本来は日射を遮る役割を強く持つ

平らな雌瓦のほうに光を透過する役割を持つ ガラスブロックを配することで温室の目的であ る日光の透過を実現する。

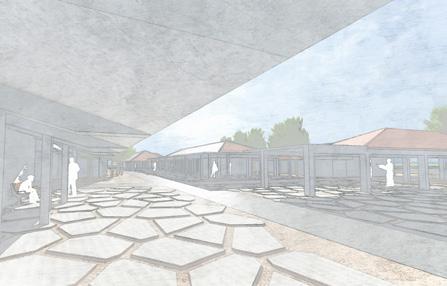

交流の拠点 敷地内の配置

当敷地には現在村の公民館があり、敷地南 東部の公園と合わせて村の人たちが交流を持 つ場となっている。研究成果の発表などの方向 性の強い交流だけでなく、村の人たちの交流の 輪の中に新参者である研究者たちが混ざってい

けるように食事の機会を共有したり、銭湯での 裸の付き合い、共有書斎でのゆるい繋がりの構 築などを進める。

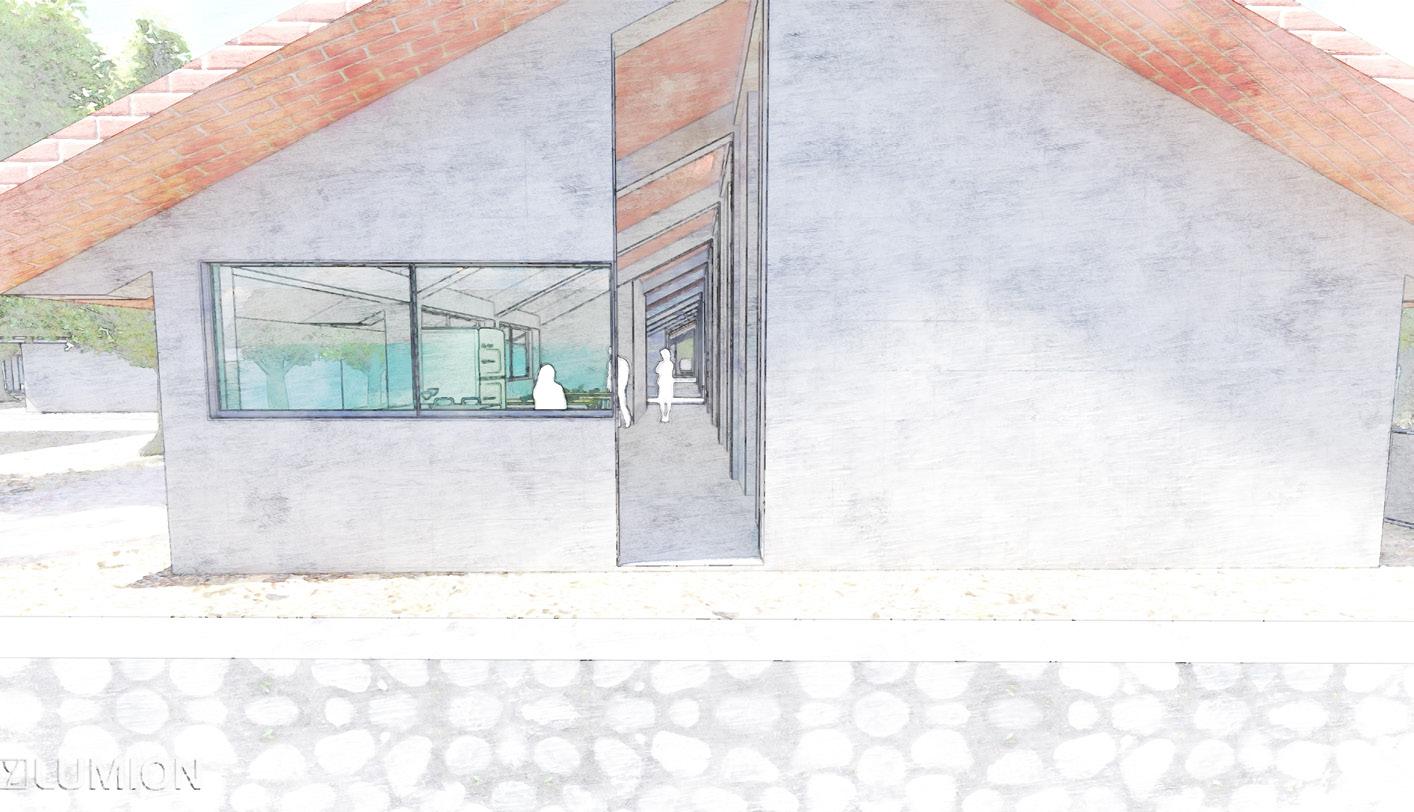

十字路北西側からの眺め

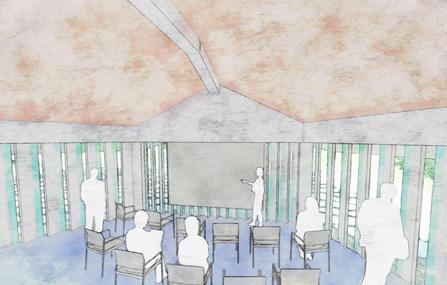

ホールは当施設での研究結果を島民へ発表 する場や、研究している3 種類の作物の活 用方法についての研究、島民とのワークショッ プを行う場として活用する。中規模の発表と 大規模の発表に使えるように長短二種類の 辺を設けた。3 方面で中規模の発表を行え

十字路南東側からの眺め 南東側から見たホール ホール内観

る作りとし、違う作物について扱っていても同 じ屋根の下で一体感を作る。

短辺に向いて同時的に それぞれの作物につい て発表、ワークショッ プを行う。

全体を使った発表などを 行う。 長辺に向かうことでホー ルを広く使う。 銅線 漆喰 ガラスブロック 雄瓦

学部三年生4Q設計課題 2023/01 土地との邂逅

共同制作者:郡司尊斗、後藤玄、銅前茉莉花

土地との邂逅

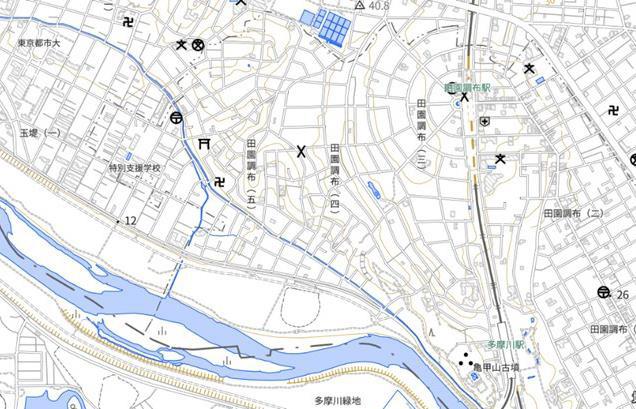

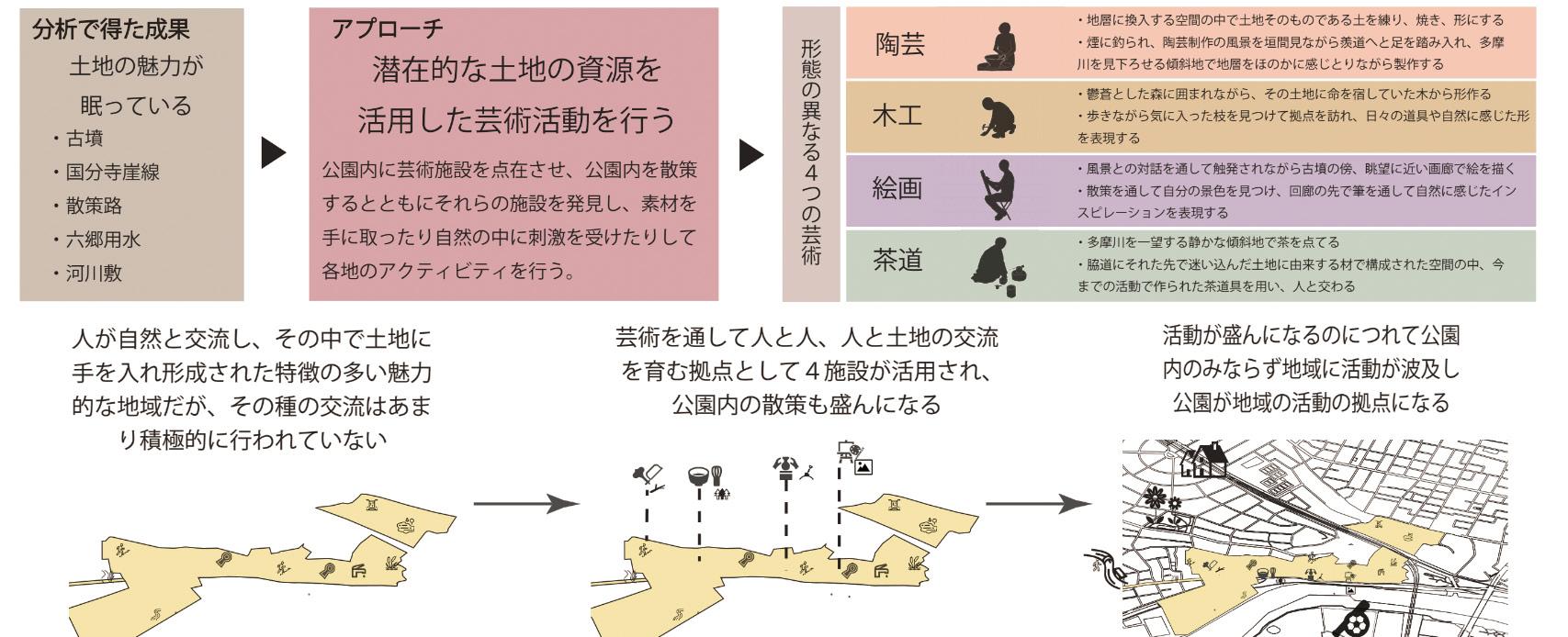

00 導入 01 敷地

当該敷地周辺は地域住民の憩いの場として活用されてきた。一方で、整備以降時 間が経過したことによって課題も発生している。現代的な課題やニーズを踏まえな

がら一体的なリクリエーションゾーンとしての新たなありかたを提案しながら広域に周 囲の街との関係について考察することで建築と都市のつながりについて提案する。

敷地は東急線多摩川駅近くに位置し、古くは古墳時代の古墳群から江戸時代に造

宝來山古墳の静寂の中, 借景を望みながら, 公園 内で制作された器や道具 を使って茶の湯を楽しむ

国分寺崖線による起伏にとんだ散策路では 地形に沿いながら貫入する「陶芸」

古墳の麓に寄り添う「絵画アトリエ」

階段小道のわきにたたずむ「木工クラフト」

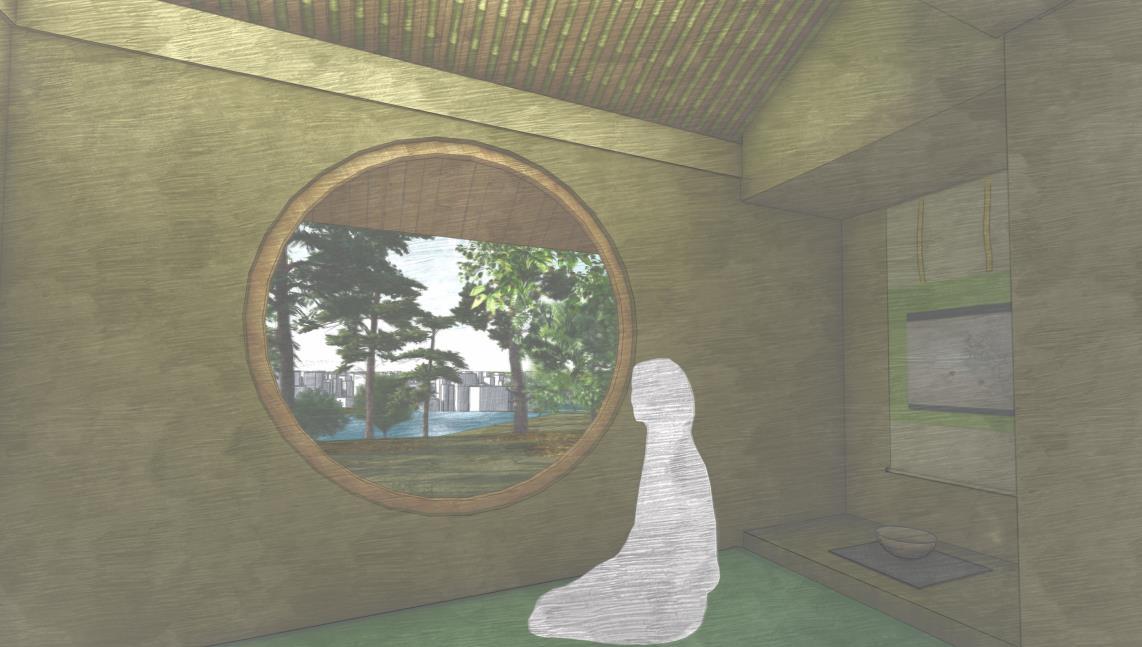

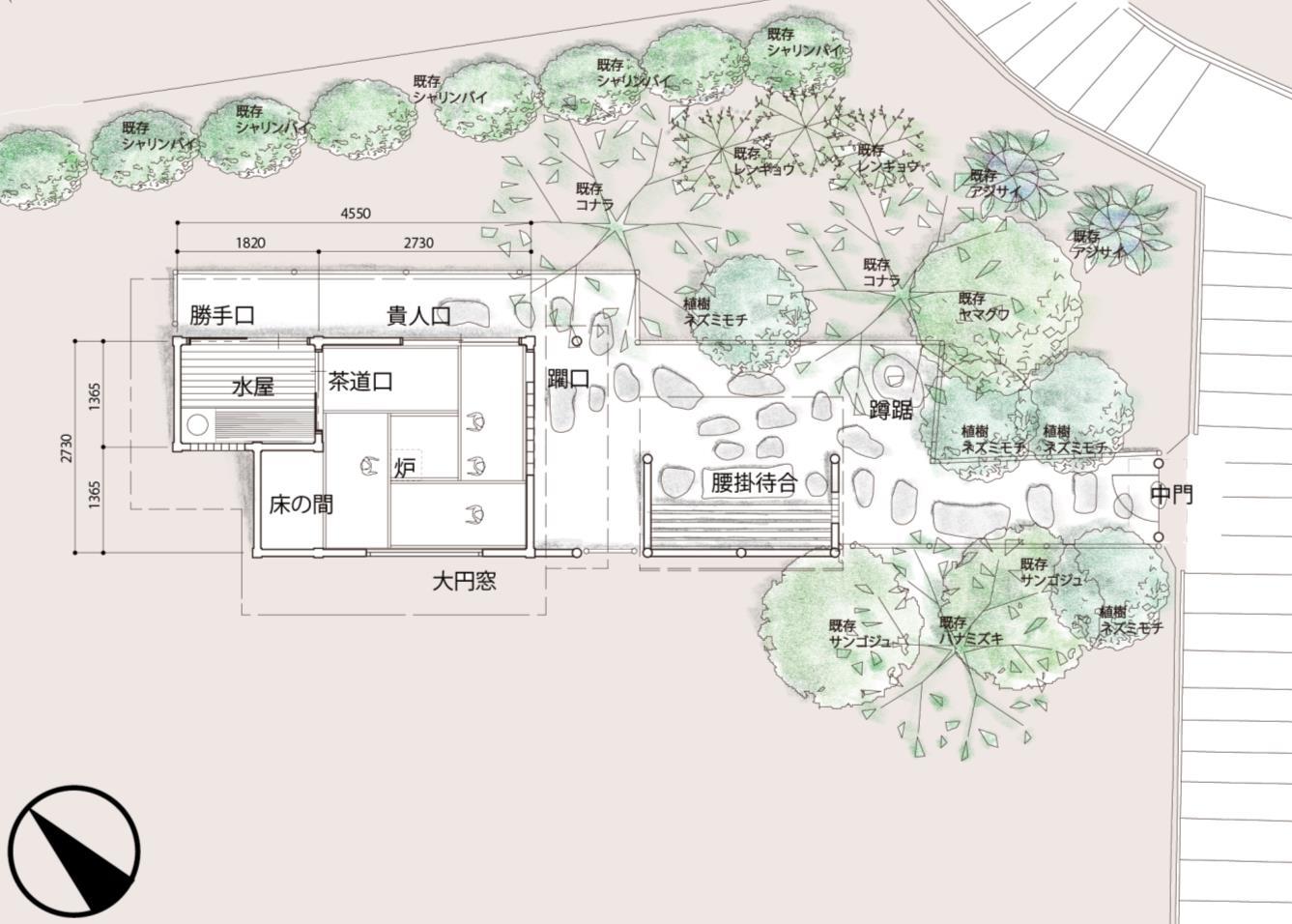

木々に囲まれ多摩川を借景とする「茶室」

が現存する魅力的なスポットと共存し、シークエン

スを生み出す

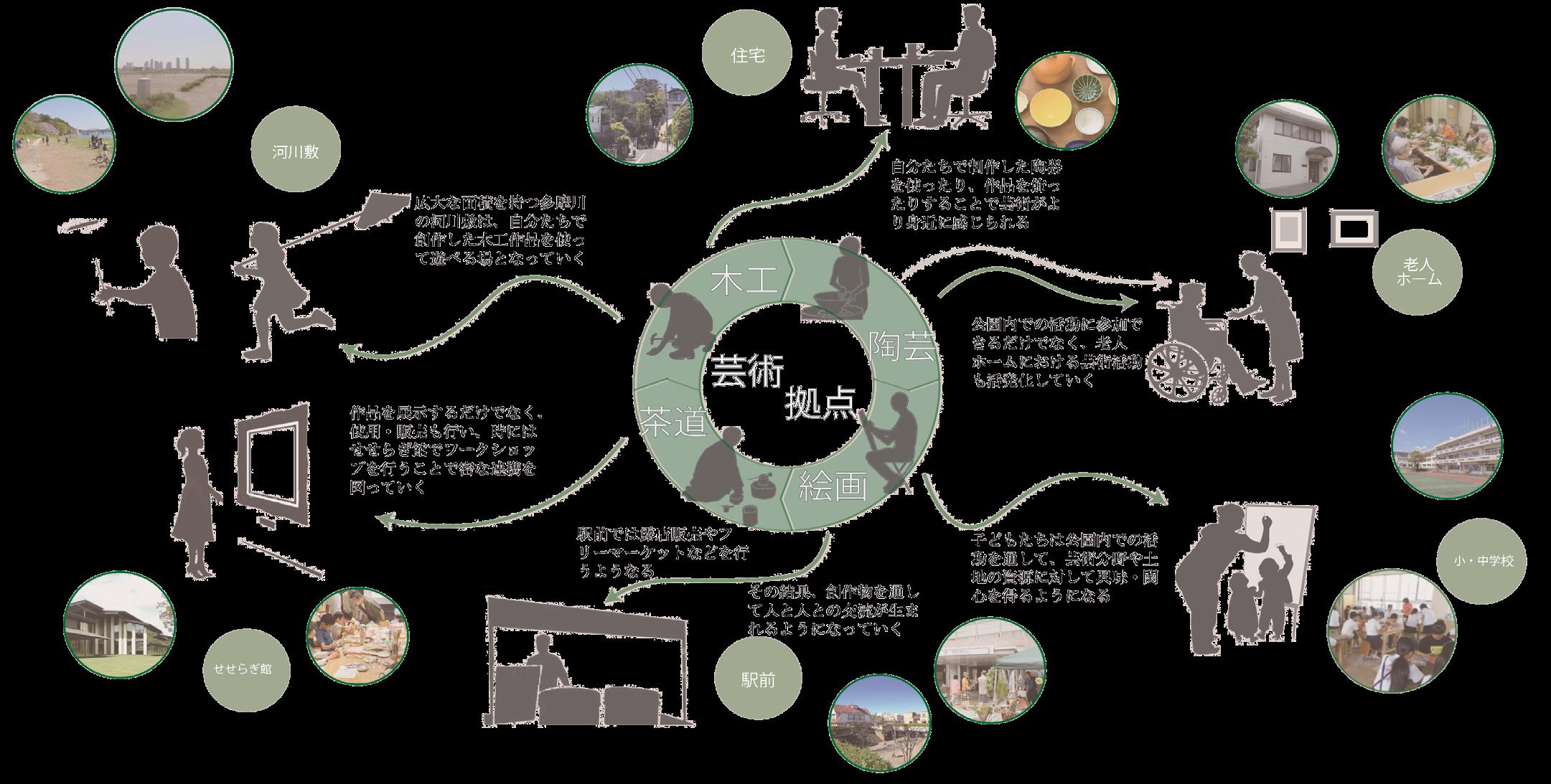

宝來山古墳から河川敷 へ下る途中にある工房で は, 公園の樹木を使った 小物作りができる

亀甲山古墳の麓に位置する絵画 アトリエはふらりと立ち寄った人はも ちろん, 継続的に利用する事もで き,作品はギャラリーへ展示される。

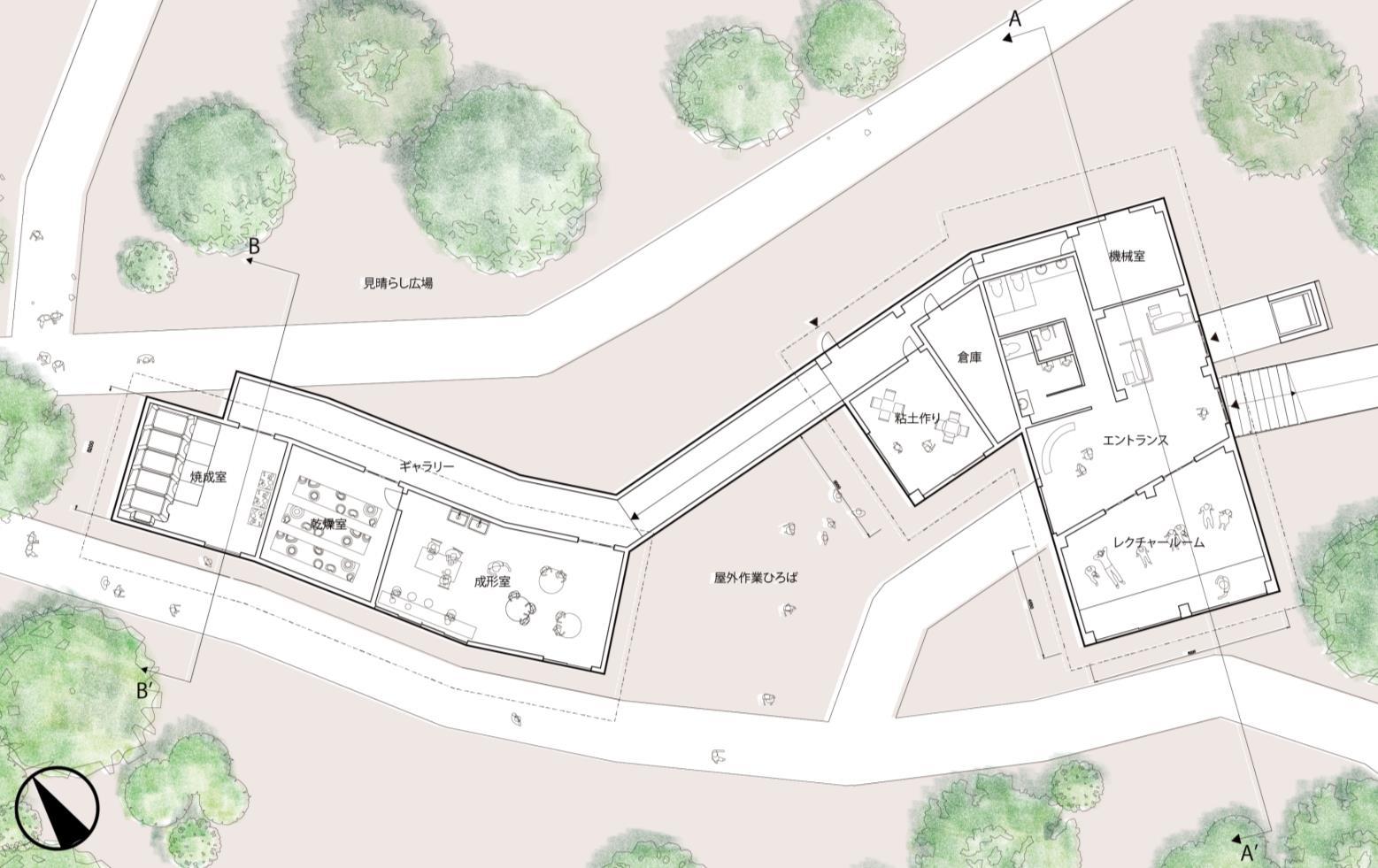

展望広場の地下に埋まっている 交流拠点施設では,粘土づくり, 釉薬づくり, 成形, 焼成まで一連 の流れを体験見学することができる

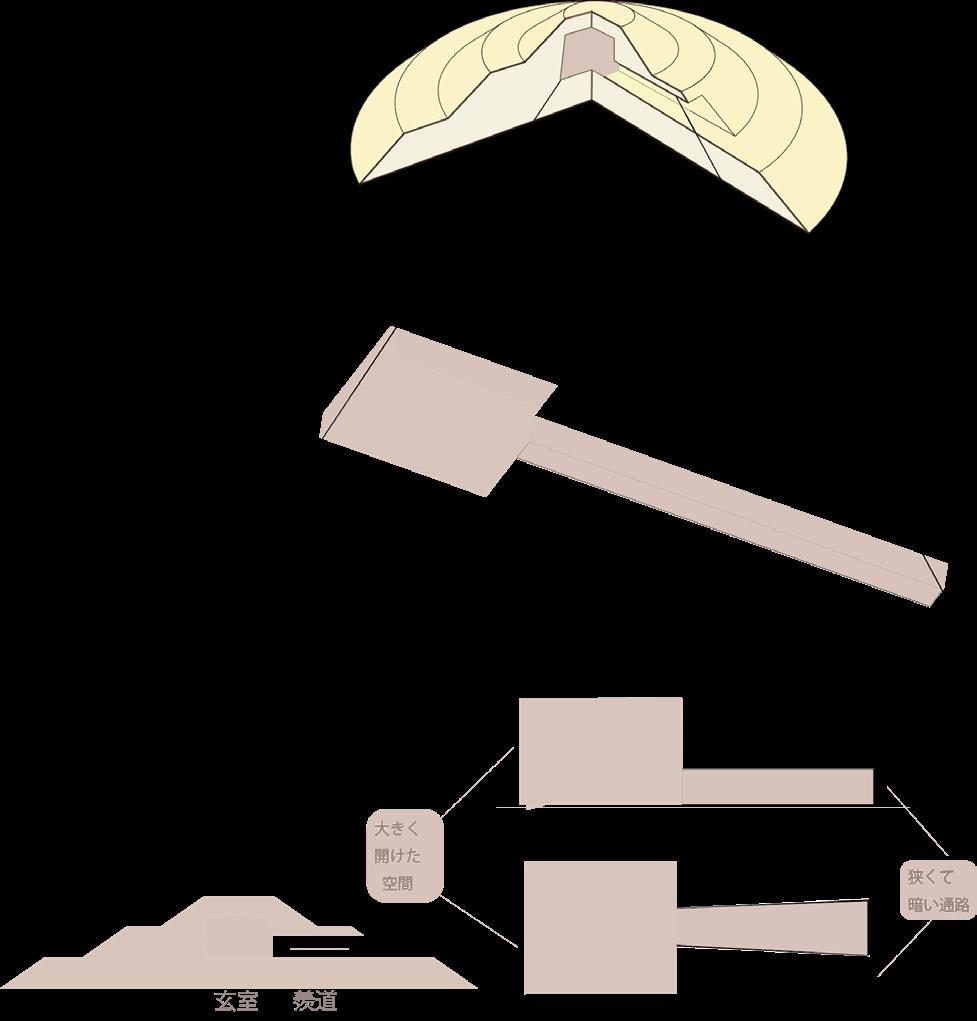

古墳は、石室へ至るまで の道がとても狭く天井も低 いものになっている。この 特徴を核施設へ至るまで のアプローチに施し、統 一感のある施設群都市、 ほのかに歴史を感じられ る意匠とする

Drawings

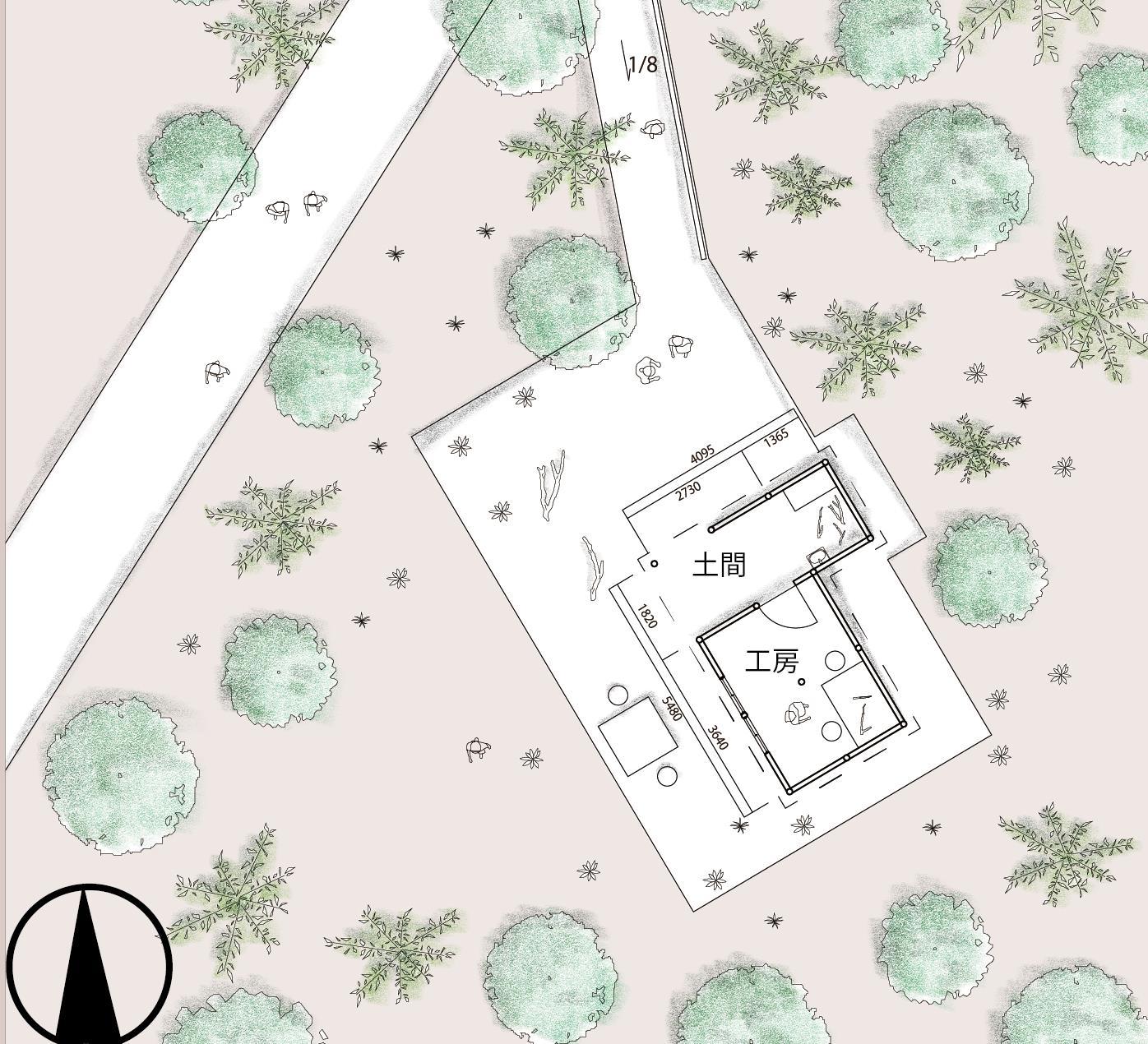

木工クラフト 木工クラフト

多摩川から蓬莱山古墳へと登る階段のわきに 位置する 土間と工房に分かれており、外部に機能を拡 張できるよう大きく開口を設ける

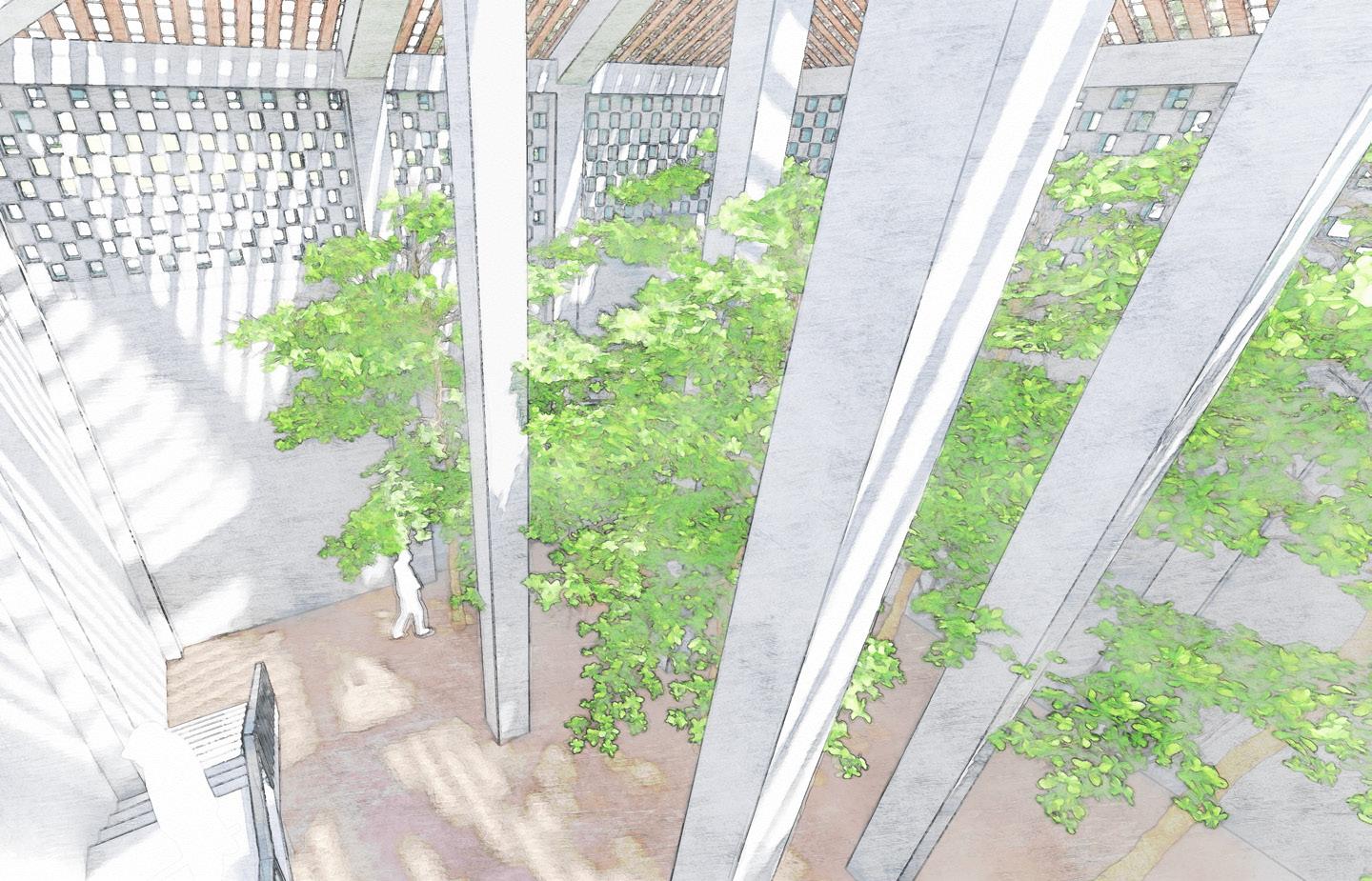

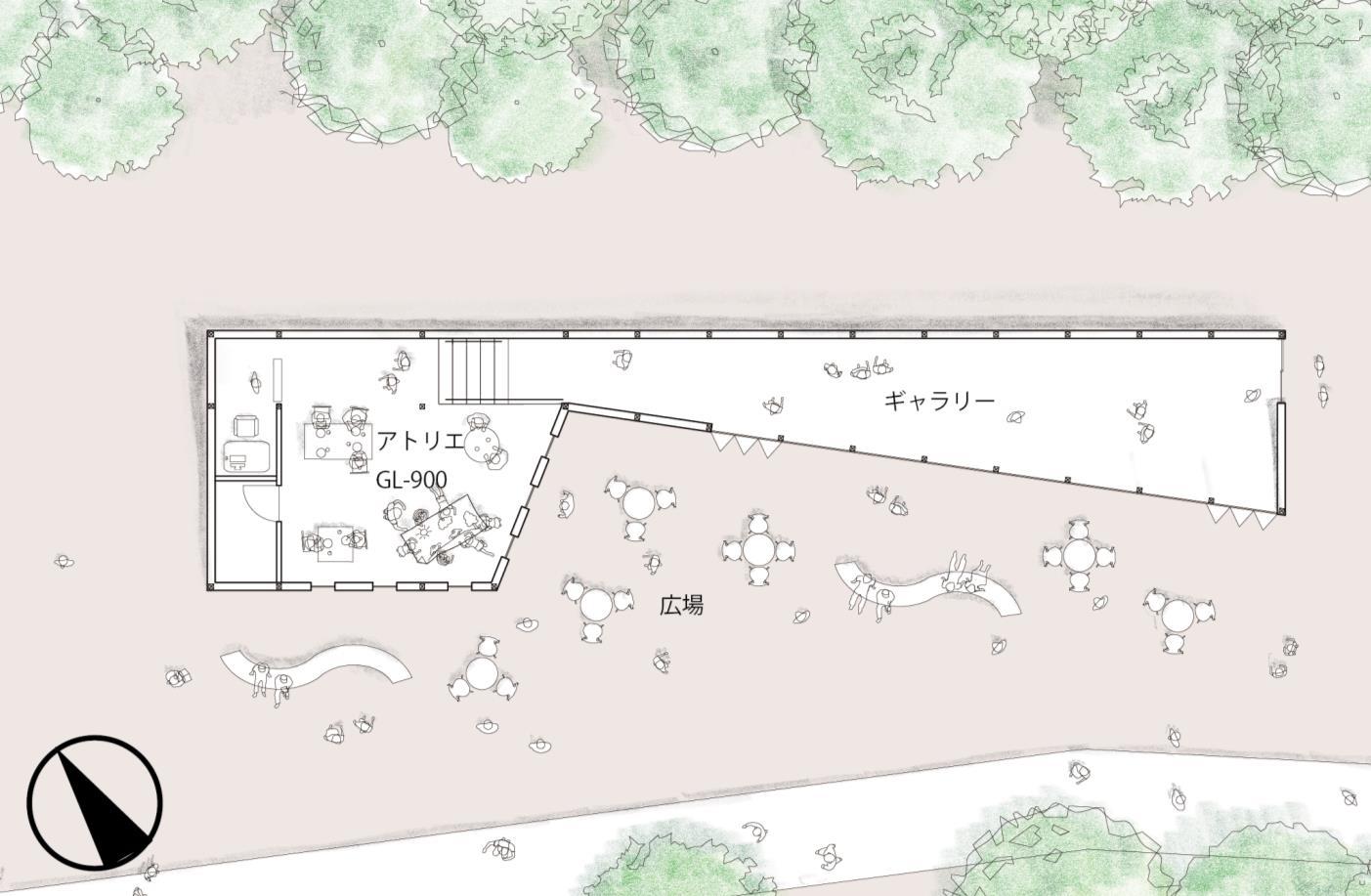

絵画アトリエ 絵画

駅側から歩いてきた人の流れに沿った形状とし、回廊 をギャラリー、終端をアトリエとする

古墳への視線を遮らないようにアトリエ部は掘り下げ て天井高を確保した

主散策路から離れた階段のわきに位置する

直接視線が通らないようなアプローチを露地とし、

既存の植栽と融和を図り、内部は多摩川の借景を 生かす大円窓を設ける

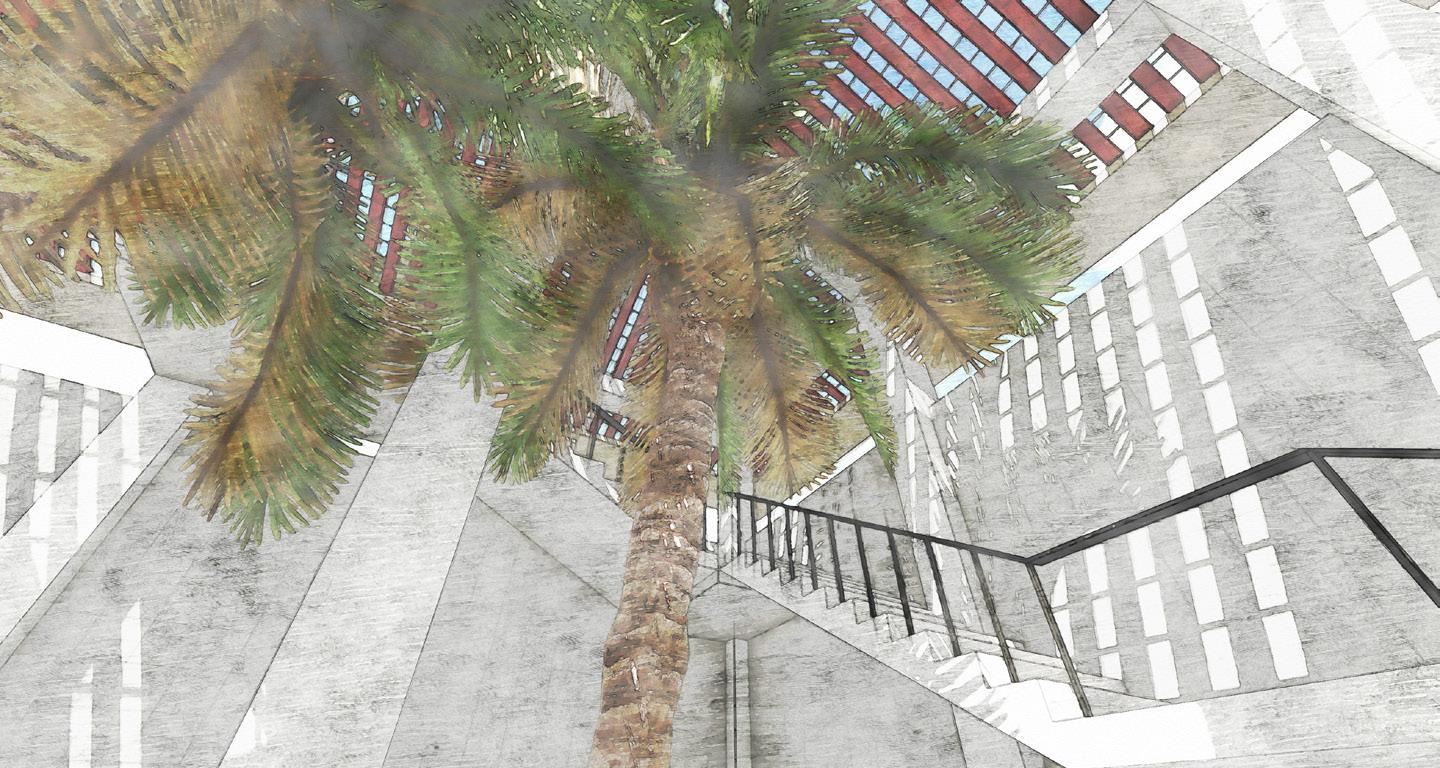

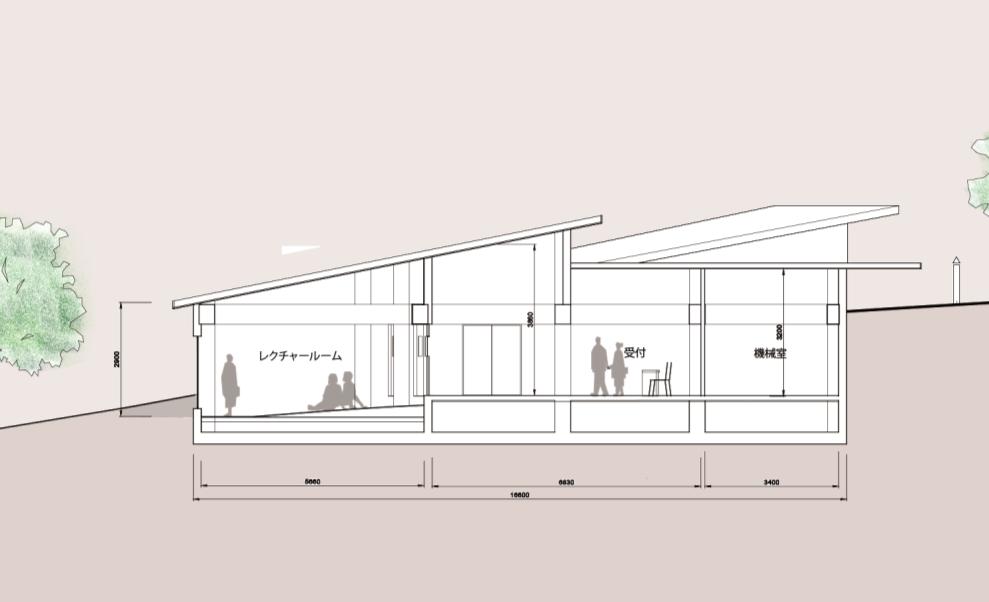

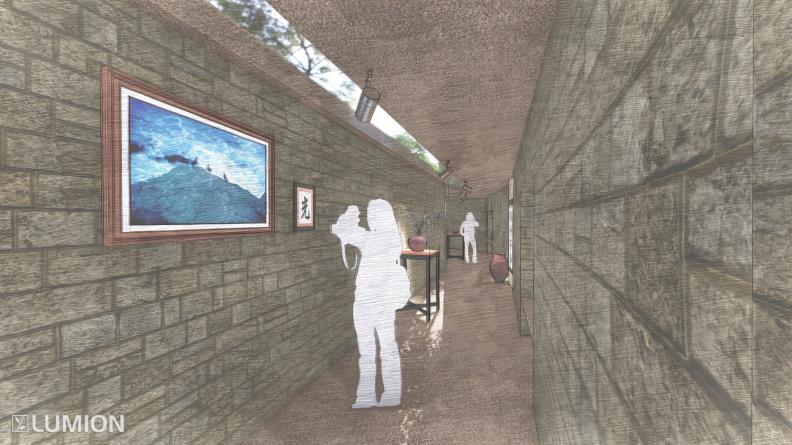

多摩川を望む傾斜地に貫入し、散策路を引き込むように設ける 陶芸に必要な諸機能のほかに公園の主施設として羨道を模した

ギャラリーや大きな開口のあるレクチャーホールを設け、他の 活動を支える役割も果たす

レクチャーホール

地形の成り立ちや使用する粘土、 公園の成り立ちについてレク チャーを行う

公園内で行える様々なアクティビ ティに取り組むきっかけとなる最 初のワークショップを行う

アプローチ

国分寺崖線に沿った散策路を歩い ていると緩やかな傾斜の中。既存 の地形の中に埋め込まれた施設に いざなわれる

焼成室

敷地の傾斜に沿った登り窯を用い、 焼成を行う。

窯出しの様子はすぐ前の散策路か らうかがえる

成形室

羨道を抜けた先では多摩川を望む 室でろくろや手での成形を行える 次の乾燥室で乾燥を行い、素焼き、 着彩、焼成をおこなう

羨道ギャラリー

粘土精製から成形、乾燥、焼成の 過程を結ぶ羨道を模した展示空間 陶芸作品だけでなくほかの拠点で 作られた作品も並ぶ

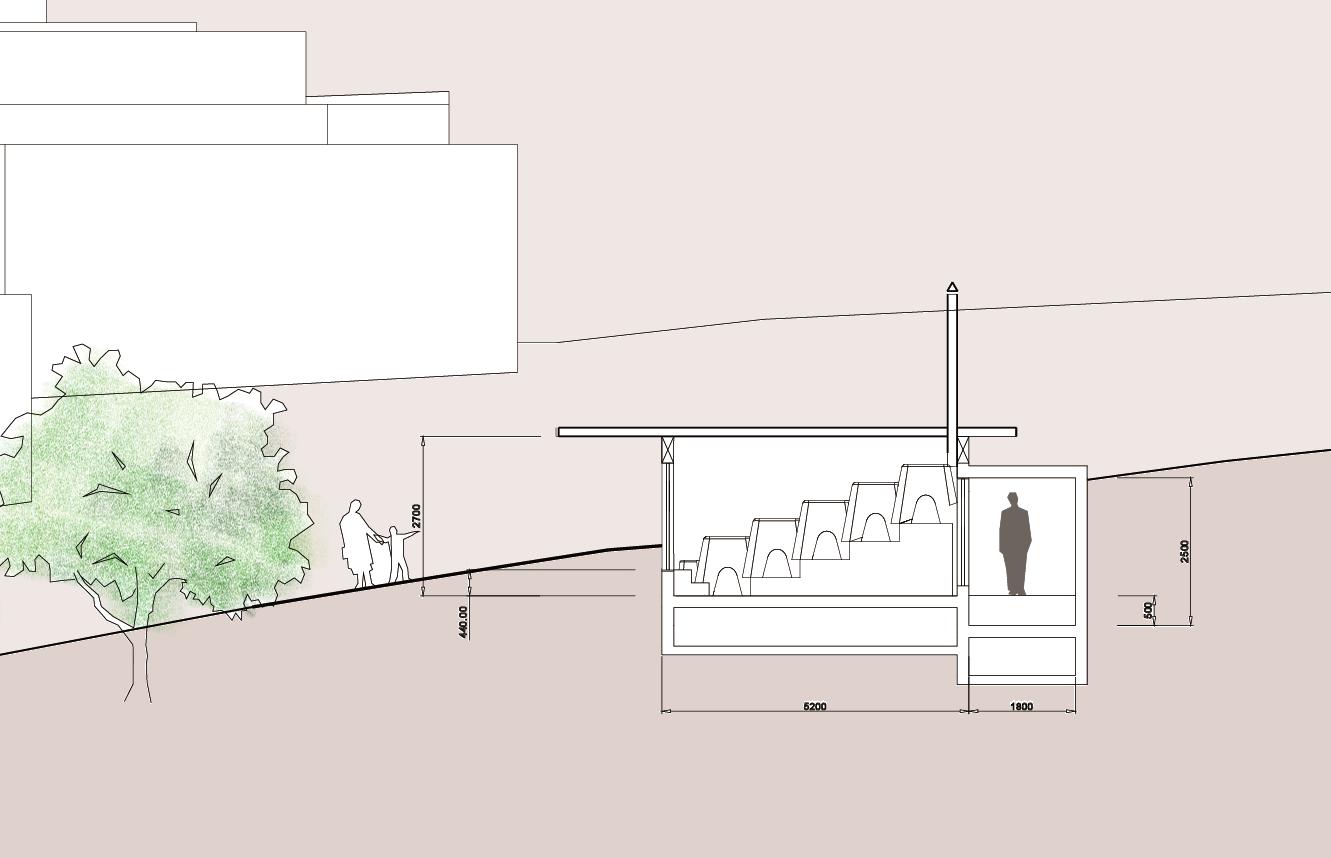

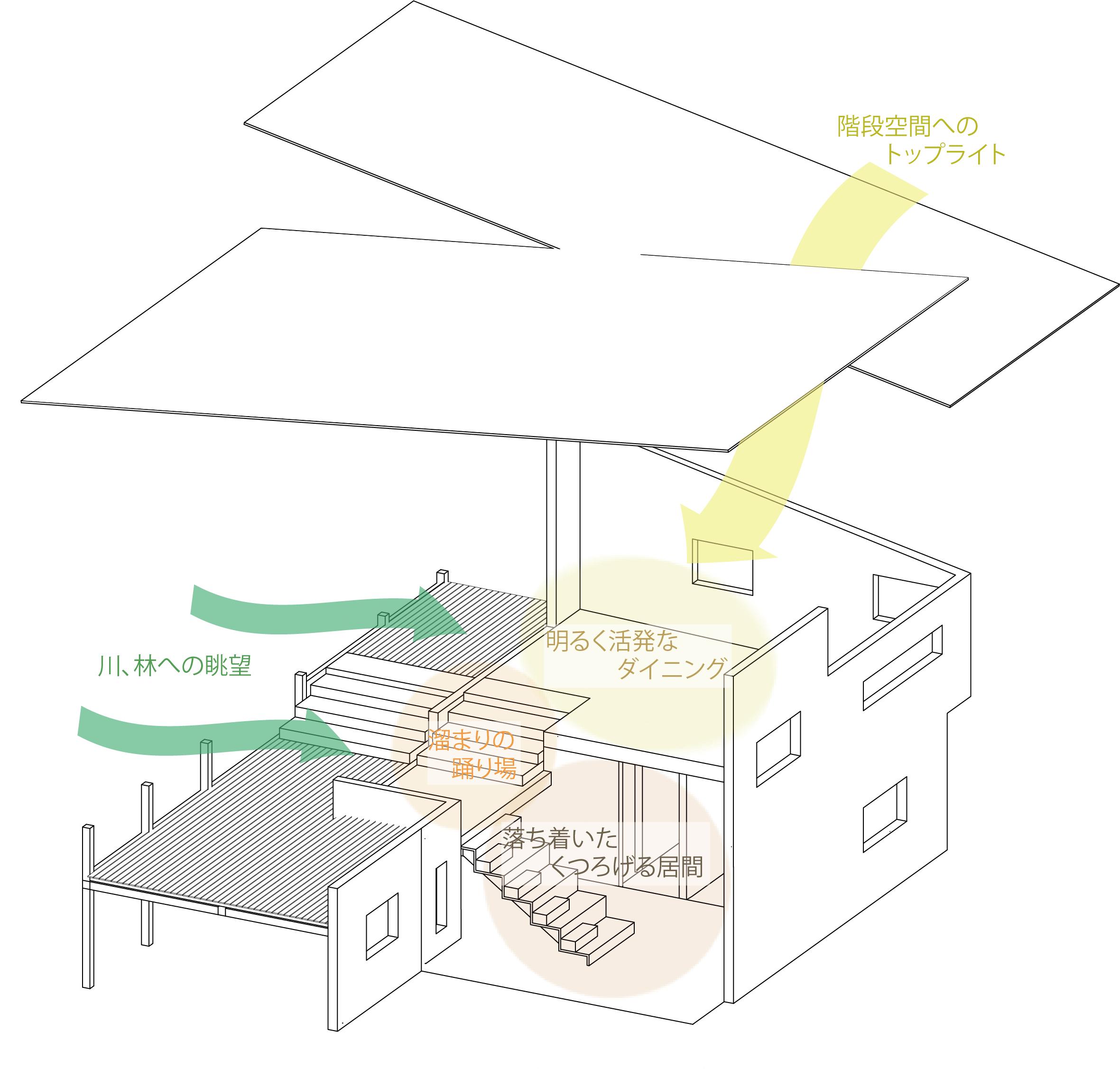

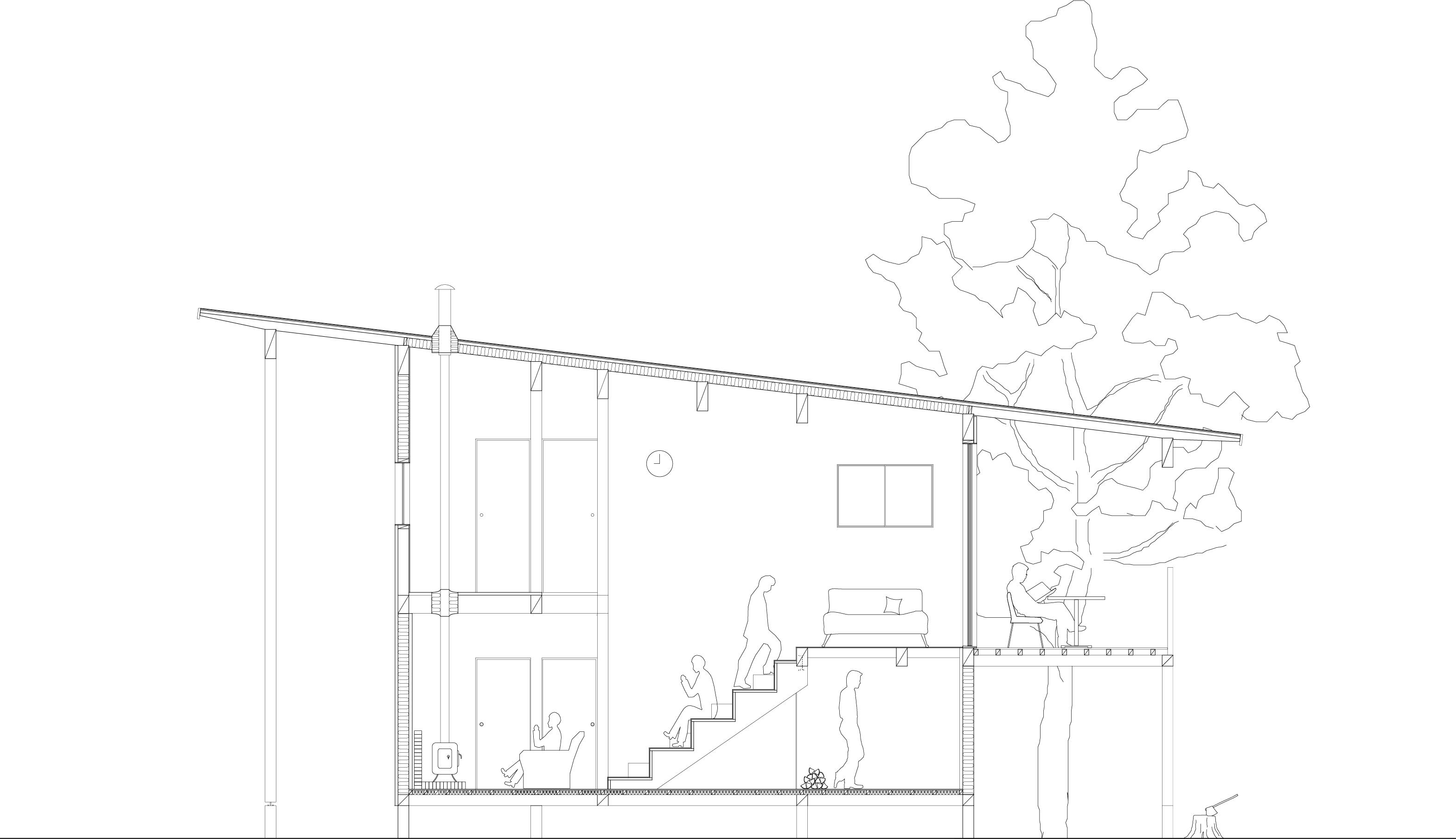

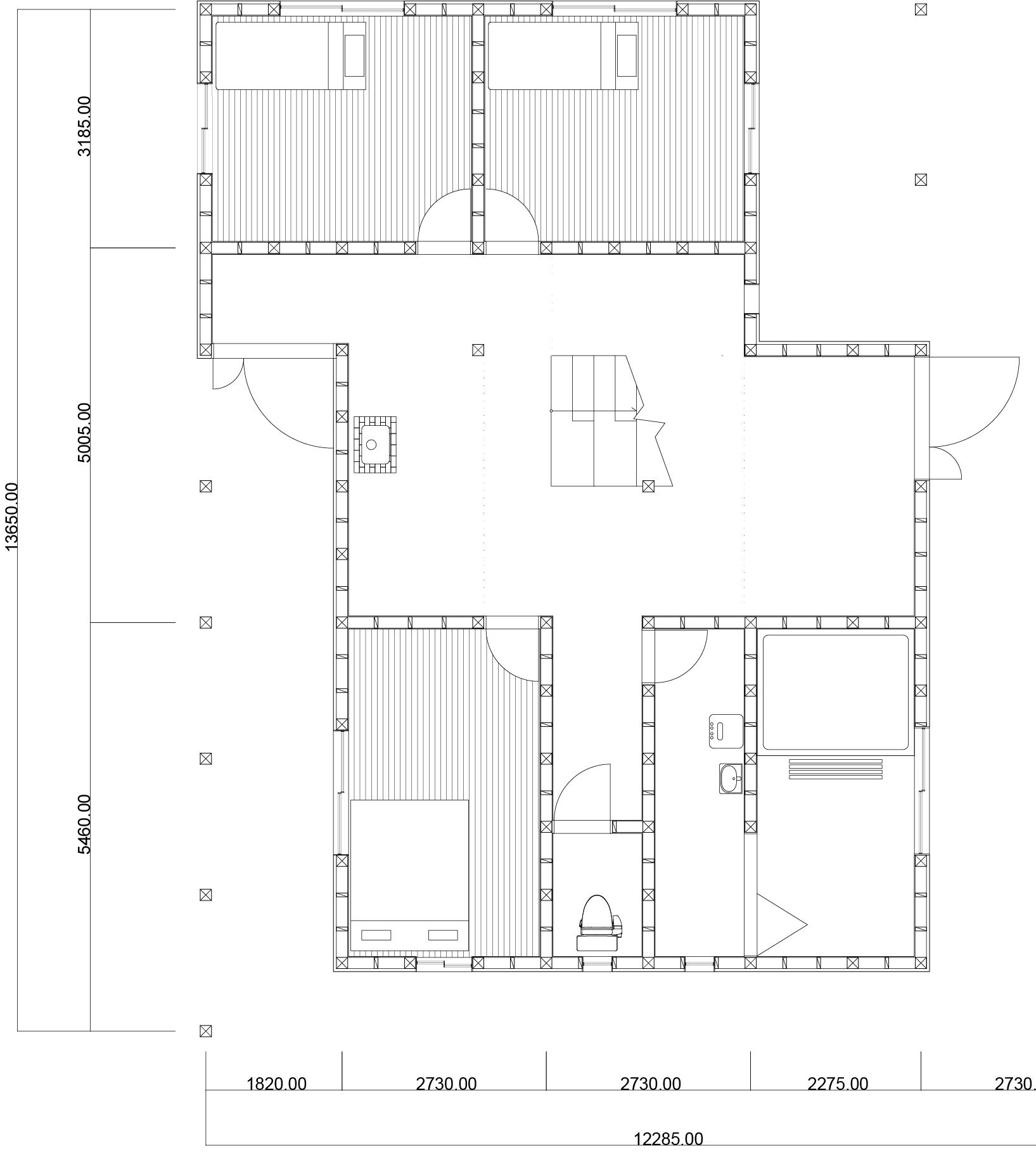

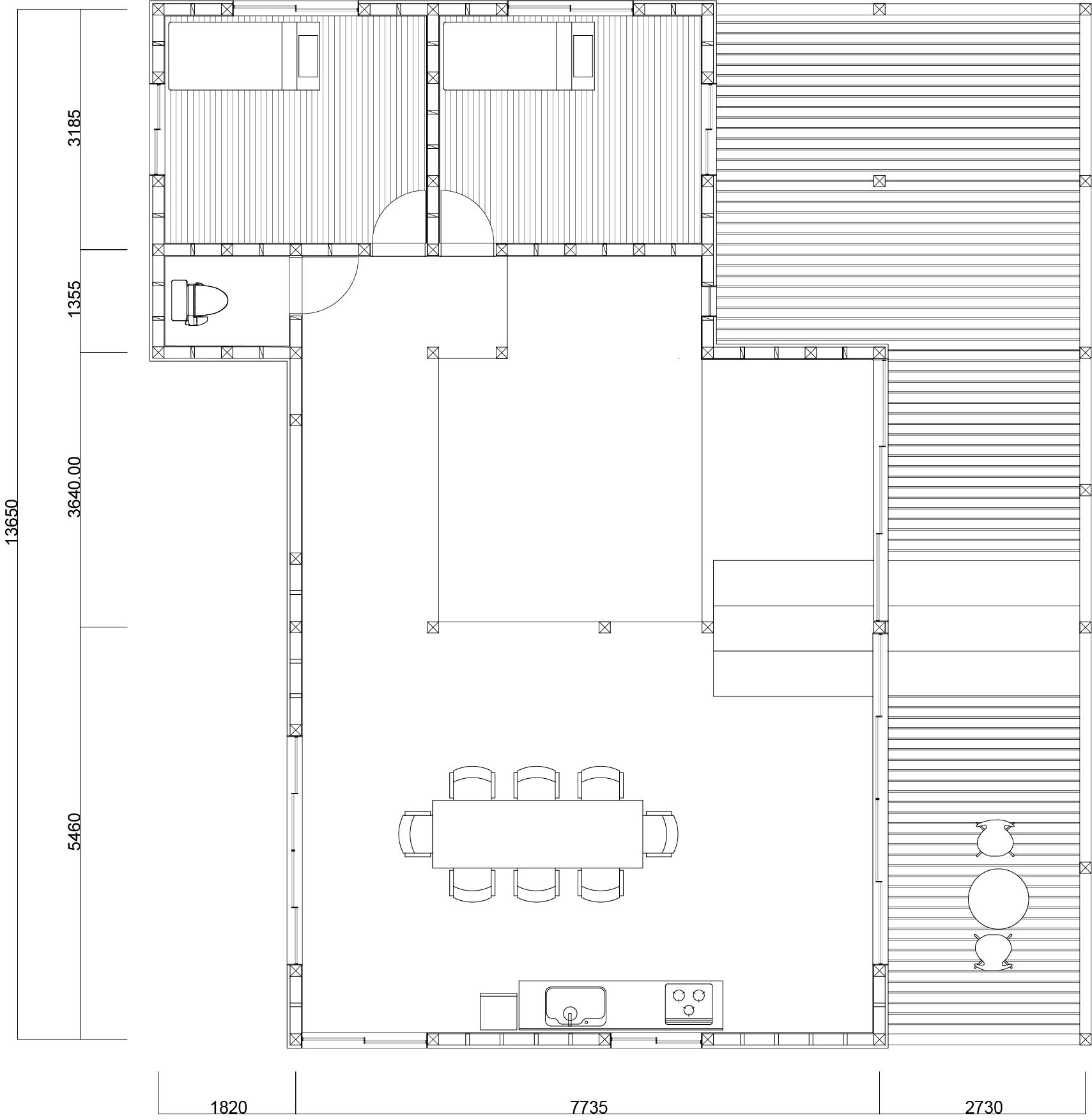

対象敷地は私の曽祖父が所有していた土地で、北軽井沢の林の中、沢に面した 平地に位置する。実際に使用できる土地ということで、私の家族の要望などをでき るだけ参考にしながら、メインの自宅とは位置づけの異なる、日常より少し特別な、 準日常の住空間としての別荘の計画をする。

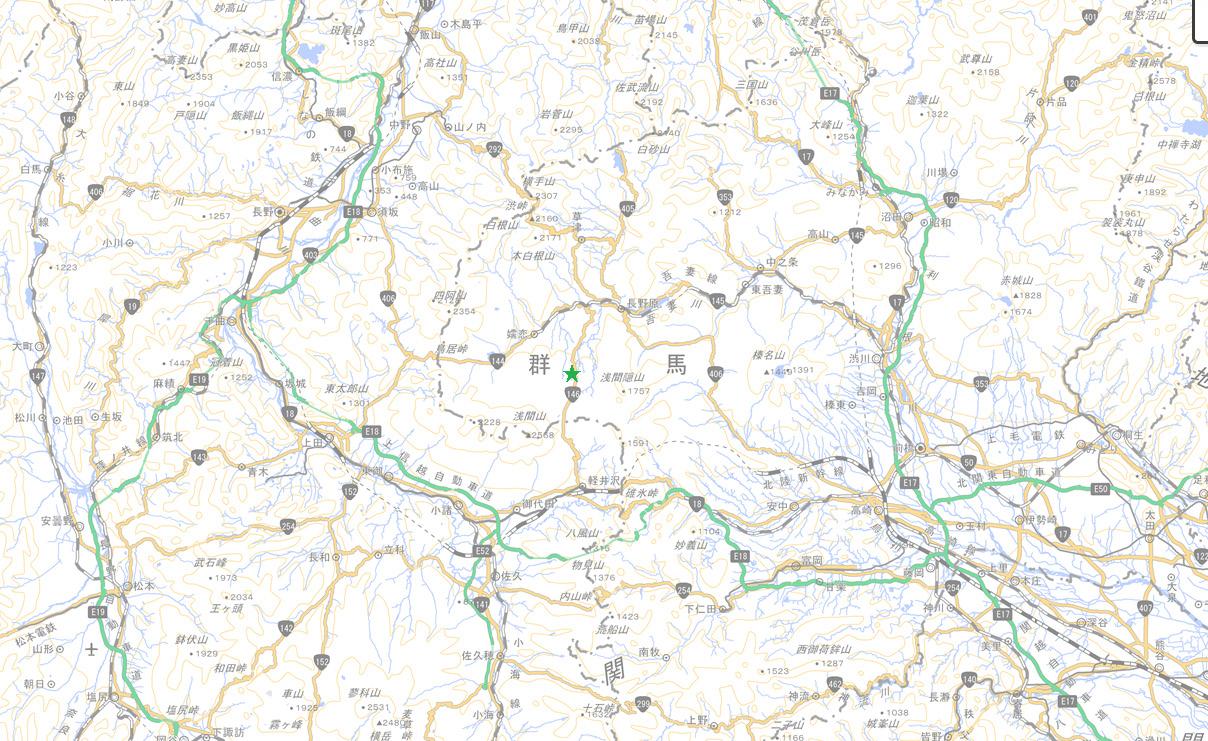

敷地は群馬県長野原町北軽井沢

浅間山の北、地蔵川という小規模な沢沿いの林の中に位置し、8月の平均気温が 20.3℃と東京よりもかなり寒冷な気候で降雨積雪量も少ない内陸性気候である。

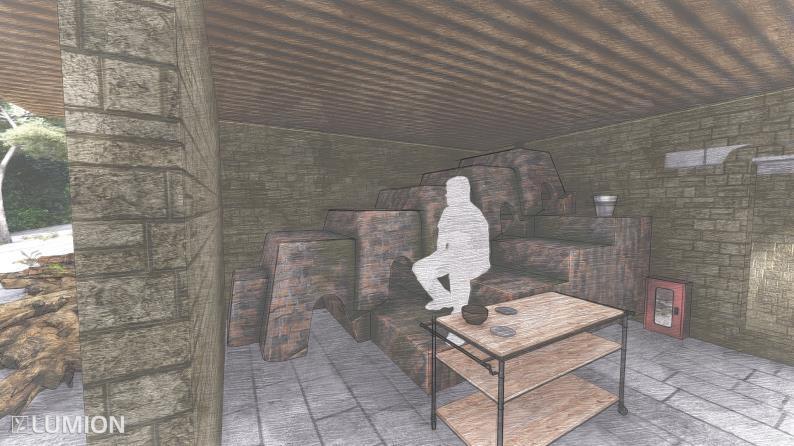

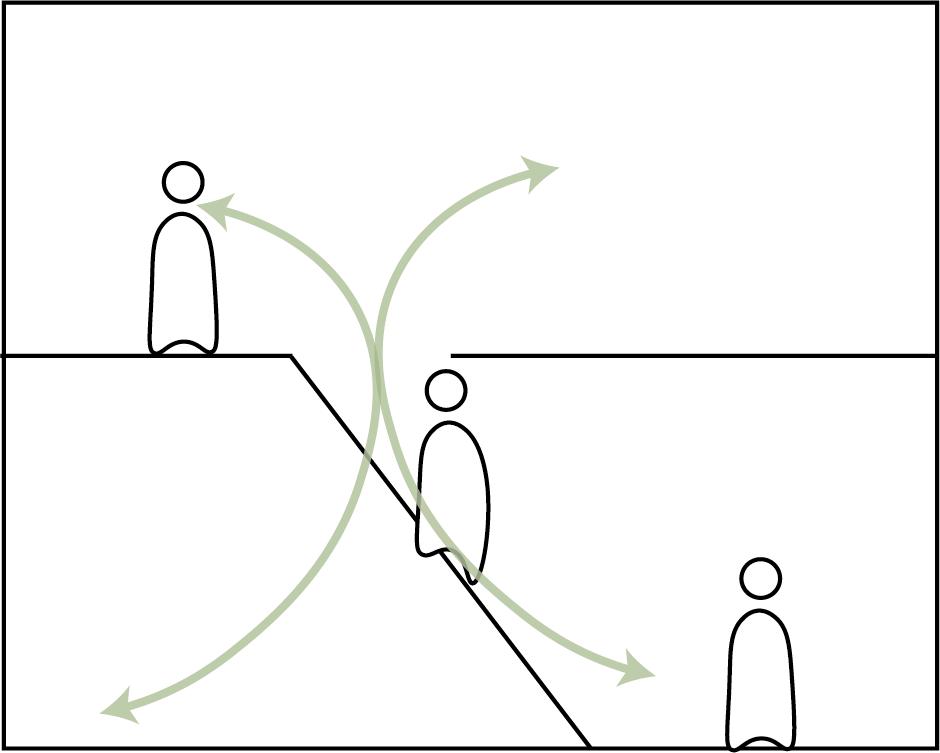

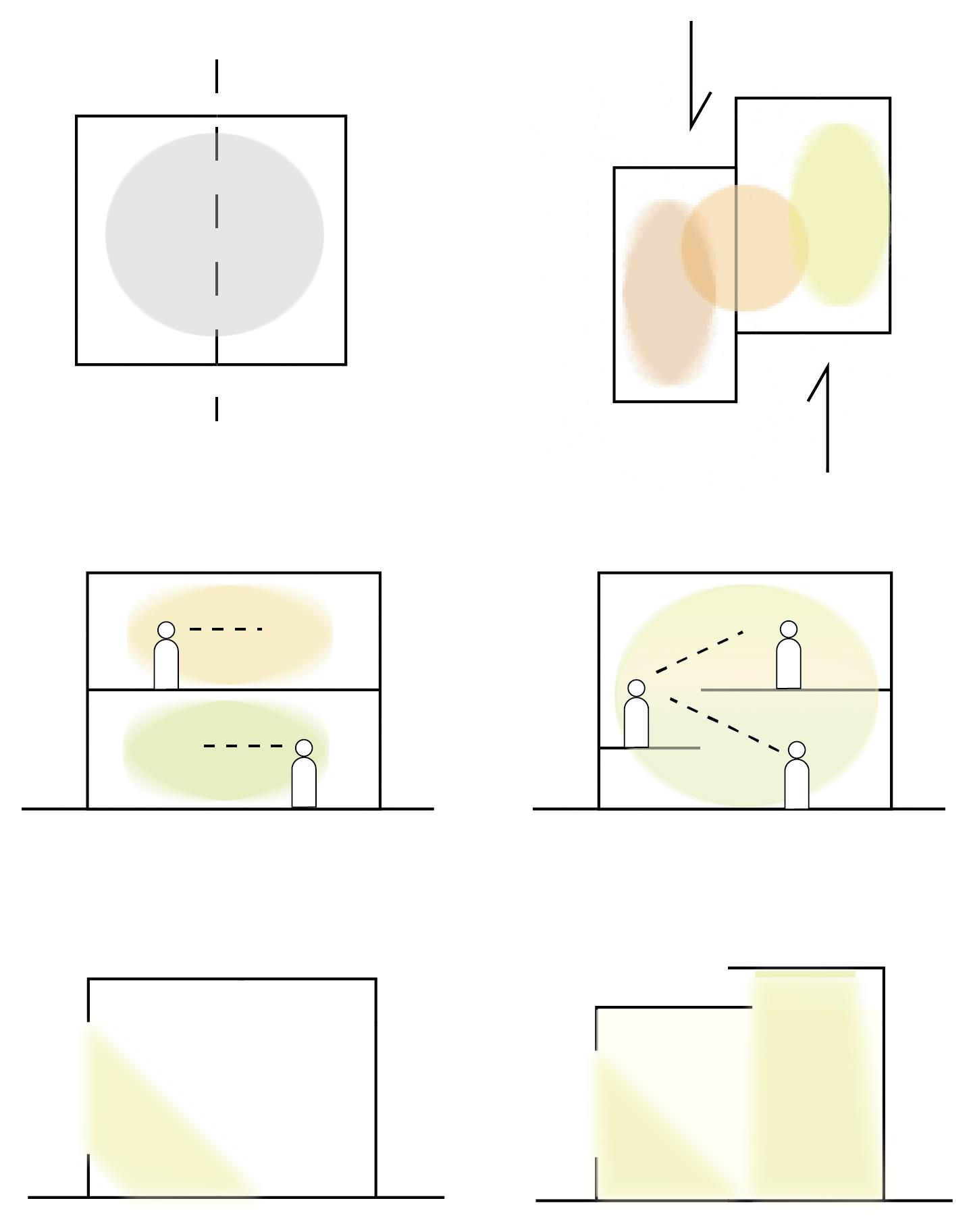

住宅において階段空間は主に上階と 下階の移動の場として使用されてお り、かなりのスペースを持つ場である

ものの生活の空間としては利用されて いない。そこで、階段空間の"垂直 方向に空間をつなぐ"という性質を生 かして一階部分と二階部分の共有空 間をつなぎ、大きな空間を構成し生 活のコアとなる空間を形作る。立体 的なコアは日常生活を行うときにそれ となく家族が行き来し、たむろする場 となり、東京の生活から離れた少し特 別な生活を豊かにする場となる。

2.林に包まれた生活

敷地は現状、空から地表が確認でき ないほどの密度の林におおわれてい る。また、東側には川が流れており、 浅間山もうかがえるなど地域の自然を 感じやすい場となっている。

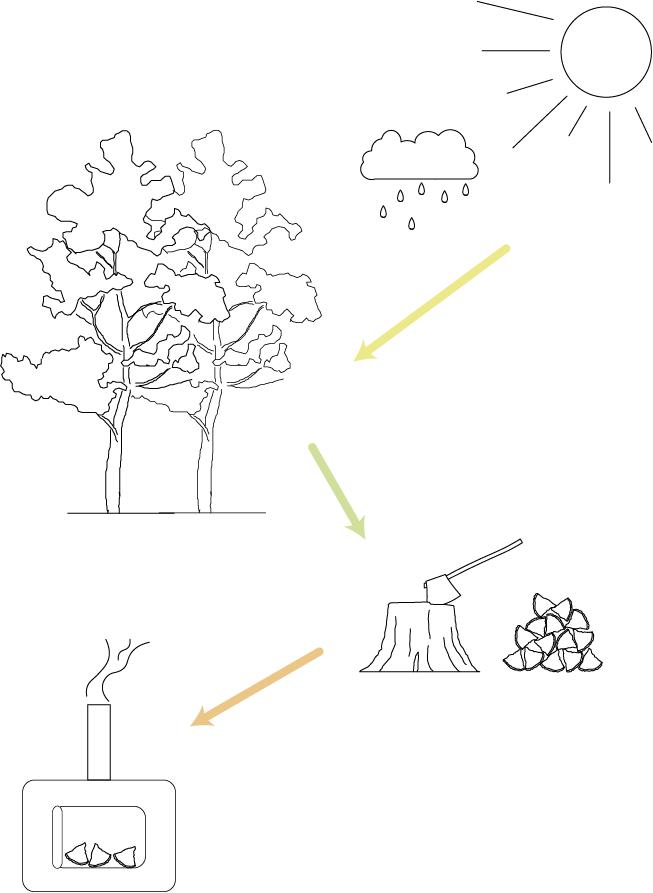

この立地特性を生かし、長期休暇な

どの際に別荘を訪れたときに、敷地 内にうっそうと茂る木々を切りながら 薪を作り、冬場の暖を取る。地場の 資源を生活の中に還元する住環境を 目指す。

Model Photos

学部三年生1Q設計課題 2022/05

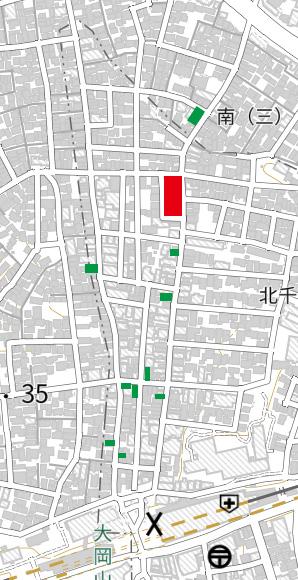

敷地周辺は渋沢栄一の田園都市構想から設立された東急株式会社によって開発さ れた中層階層のサラリーマン向けの分譲住宅地から発展した街である。

対象敷地の面する大岡山北口商店街は大岡山駅の北口から環状八号線まで伸び るとおりに展開しており、一階が店舗で二階が住居といった職住一体の地域に密着 した店舗が多く存在する。

閉店

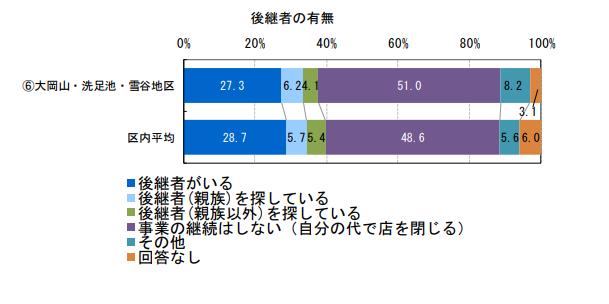

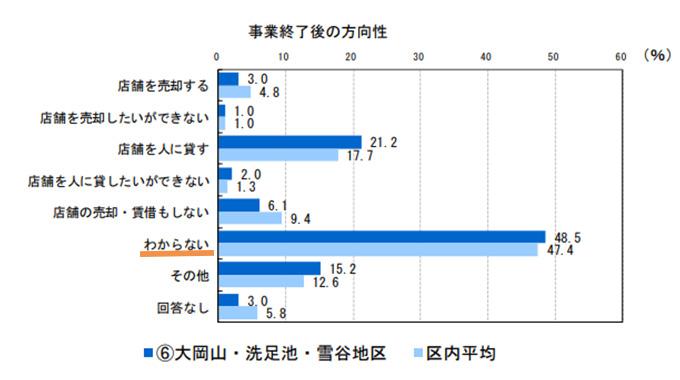

アンケートからわかるように大岡山で商店を営む方たちは主に後継者の確保や事業 継続について問題を抱えている。

また、職住一体の店舗については引退後に1F部分の店舗を持て余してしまう状 態になっている。

02 提案

1.

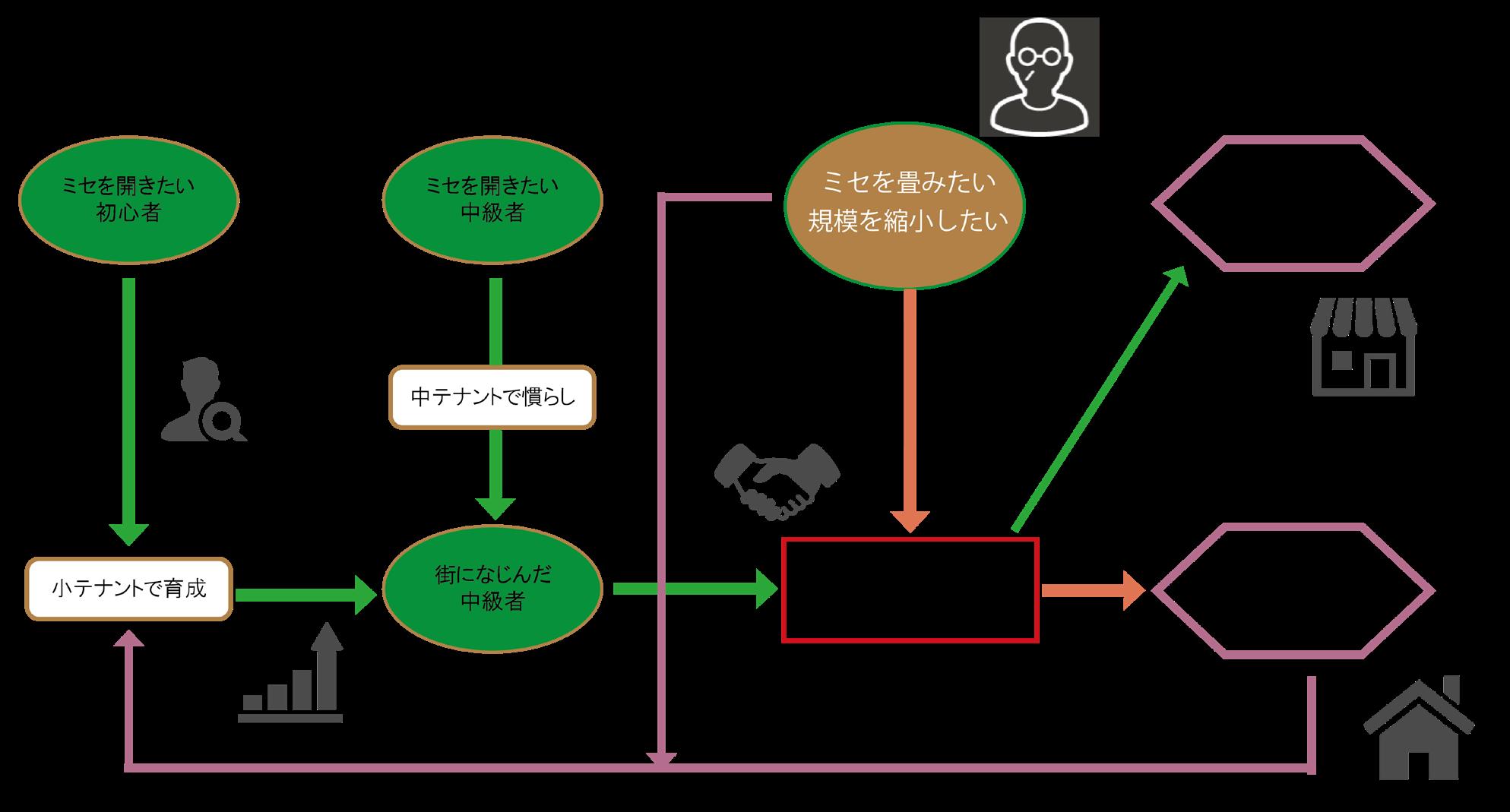

大岡山で商店等の事業を始めたい人と、後

継者が欲しい人、事業を終わらせたい人と

課題:信頼関係の構築

2. 課題:上に住んだままでは貸しづらい

すでに事業を終了したシャッター物件の有 効利用

需要と供給での規模感の統一

事業継続、事業終了後の選択肢の提示

1.事業主として成長

初めてミセを出す人や従来のミ セを規模を縮小して移転する人 に敷居を低くするために小規模 (15m^2)のテナントを提供し、

店舗に応じたワークショップ

を1F共用部で開催し、地域 に自己PRを行う

cf)クラフトショップ→工作

今まで使用していた店舗を後 進に明け渡し、使いやすい規

模に縮小して事業を行う。

完全に事業を引退し、店舗も

後進に譲り、ミセ初心者の指

事業形態や規模、店舗とし て使うか否かに対応できる ように間口の規格を統一し、 ガラス戸や可動壁、住居用扉 などを選択して取り付ける

ショップとして開口を広く取り、中の様子を 外に見せたいような店舗形態に

店舗を経営しているが、中の様子が外から 見えすぎるのは不適な店舗形態に

店舗経営を引退された方向けに住宅として 利用するために外から内部が見えすぎない ように

2.地域となじむ

4.様々な暮らし方