tunué

Grazie, per anni e anni di parole, a Christian, Lucia, Saba, Leo, Sherif, Lin, Romano, Doudou, Elio.

Hadi, Raja, Amal, protagonisti/e di questa storia, sono un fratello e due sorelle, figli di genitori marocchini emigrati in Italia in cerca di migliori opportunità lavorative. Di età diverse, appartengono a quella categoria di italiani spesso denominati, con un’espressione infelice, seconda generazione. Figli/e delle migrazioni, e vale a dire della mobilità di uomini e donne che lasciano i propri paesi di origine in cerca di lavoro o in fuga da guerre, carestie, crisi ambientali, persecuzioni politiche e religiose, rappresentano il nuovo volto dell’Italia.

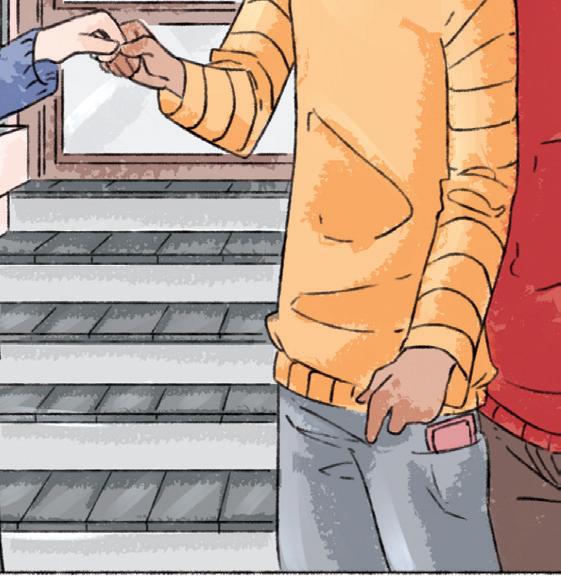

Secondo dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2018, i minori figli di famiglie migranti sono 1.316.000, rappresentando il 13% della popolazione minorenne complessiva del paese. Tre su quattro sono nati in Italia, gli altri ci sono arrivati in fasi diverse della loro giovane vita. In comune hanno un bagaglio culturale, storico, talvolta religioso, straniero, datogli in eredità dalle loro famiglie, e un percorso di crescita e socializzazione in Italia. Nella gran parte dei casi si sentono a tutti gli effetti italiani, senza che questo significhi necessariamente rinunciare a riconoscere un legame importante con i paesi d’origine dei loro genitori. Abitanti di uno spazio materiale e simbolico transnazionale, i minori figli di famiglie migranti sono troppo spesso guardati con sospetto e diffidenza e la loro identità è costantemente scandagliata, messa in discussione da domande incentrate sul grado della loro italianità. Richieste che disconoscono la condizione di multiple appartenenze che plasma le esistenze di tanti bambini e giovani. Una situazione questa che è anche il frutto di una visione legislativa superata dalla realtà e dalle trasformazioni sociali. La legge italiana sulla cittadinanza basata sullo ius sanguinis – che nessun governo è stato disposto a modificare malgrado le larghe mobilitazioni dal basso – priva infatti molti bambini e ragazzi del diritto a essere formalmente italiani seppur nati e/o cresciuti in questo paese. Una situazione di disparità formale che nega loro possibilità e opportunità, come emerge anche dalla storia di Raja qui

raccontata. Tuttavia l’ottenimento della cittadinanza formale spesso non è sufficiente in sé per essere considerati italiani: a causa del colore della pelle, del nome o del cognome che si ha, della religione che si professa in famiglia, degli abiti che si indossano per le feste, molti bimbi e giovani sovente non sono riconosciuti come con-cittadini, anche se loro e spesso anche i loro genitori hanno un passaporto italiano.

Una situazione di discriminazione legale e sostanziale che non permette a tanti e tante di sentirsi pienamente parte di un paese di cui sono sempre più linfa vitale. Basti pensare al contributo di molti di loro allo sviluppo della sfera culturale italiana contemporanea, dalla musica al fumetto alla letteratura. Noti sono i casi del cantante italo-tunisino Ghali, della fumettista italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, della scrittrice italo-ruandese Espérance Hakuzwimana Ripanti, del regista italo-bengalese Phaim Bhuiyan. L’elenco è ormai lunghissimo, citarli tutti sarebbe impossibile; senza poi dimenticare il contributo dei figli delle migrazioni a tanti altri settori, dalla politica all’economia, dal giornalismo allo sport. È ormai un dato di fatto che i figli delle migrazioni siano parte integrante e prolifica dell’Italia, sebbene molti siano spinti a lasciare questo paese, per altre destinazioni europee, nordamericane, o per andare nel paese d’origine dei propri genitori nella speranza di trovare altrove le opportunità che in Italia non hanno. Opportunità che sono negate a loro come a tanti altri coetanei italiani “da più generazioni”.

La mobilità verso e dall’Italia è un dato strutturale del nostro tempo, ma se l’Italia è un paese che nel suo insieme ha ripreso a emigrare, si parla ancora troppo poco di chi parte concentrandosi quasi esclusivamente solo su chi arriva. Eppure se ci soffermiamo su questo aspetto emerge una realtà per molti inaspettata. Il Rapporto italiani nel mondo (2019) della Fondazione Migrantes spiega che tra gli anni immediatamente precedenti all’inizio della crisi del 2009 e il 2019 la presenza italiana all’estero è aumentata del 70%: nel 2006 gli italiani iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero erano poco più di 3,1 milioni e al primo gennaio 2019 risultavano essere 5,3 milioni, rappresentando quindi l’8,8% dell’intera popolazione italiana e vale a dire una percentuale praticamente identica a quella degli stranieri residenti in Italia.

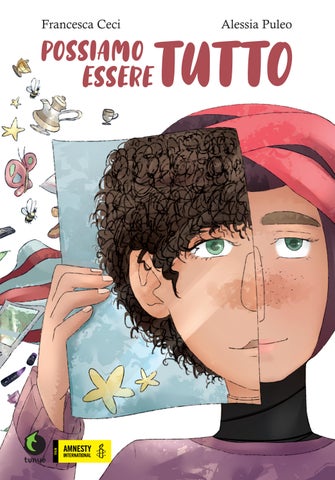

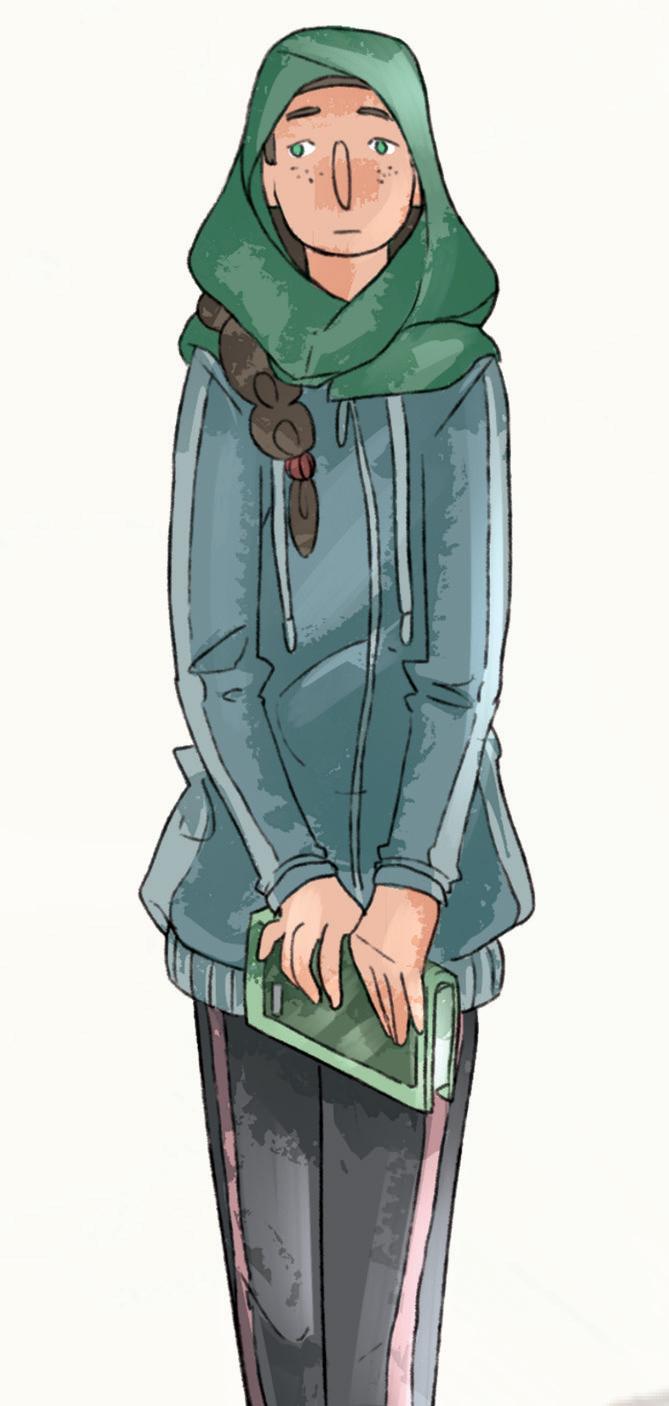

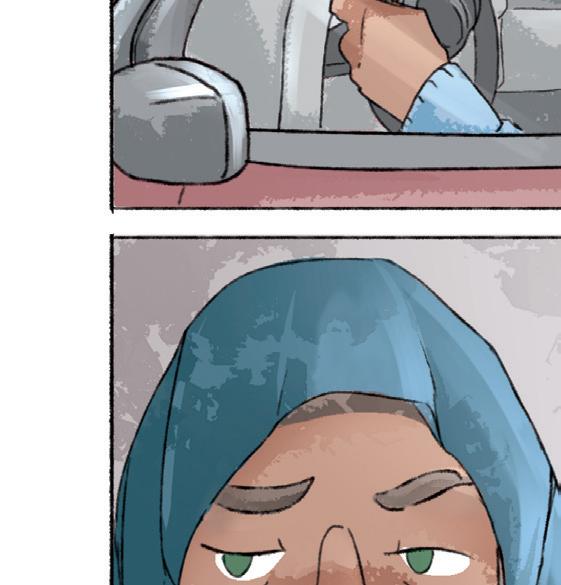

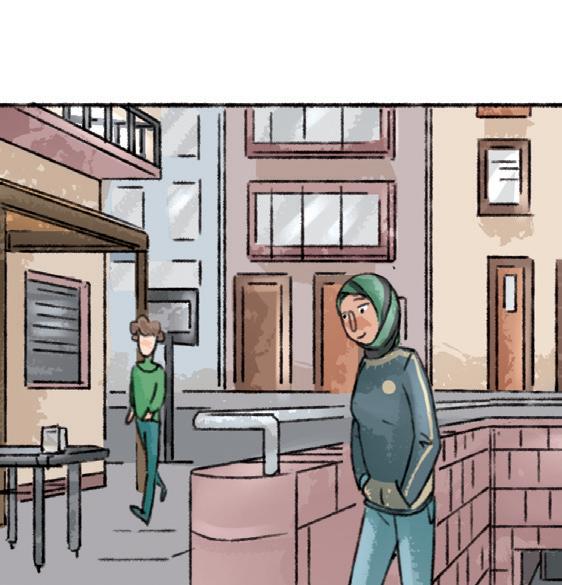

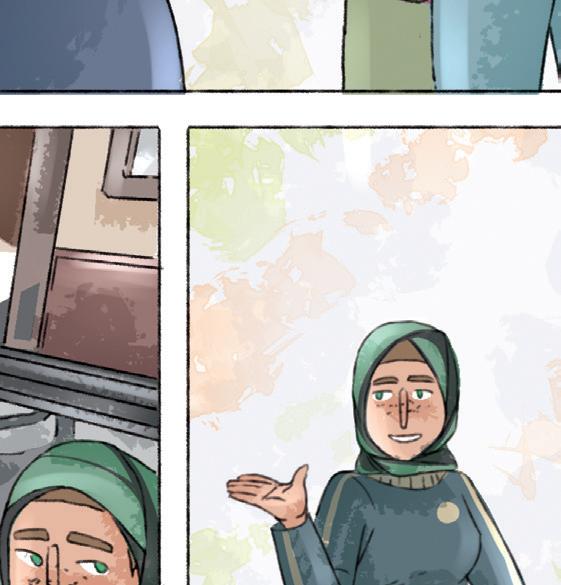

Nel racconto delle tavole scritte e disegnate rispettivamente da Francesca Ceci e Alessia Puleo, che abbiamo tra le mani, i protagonisti della storia non sono solo figli delle migrazioni, ma sono anche espressione di quell’islam d’Italia che si va formando in questi anni e che oggi è costituito da 2,5 milioni di persone, pari al 4,2% della popolazione italiana. Giovani musulmani italiani – Hadi, Raja e Amal – vivono in maniera diversa il loro rapporto con l’islam, così come spesso accade in tante famiglie e come più in generale accade quando osserviamo più da vicino le plurali biografie dei musulmani o delle persone con background islamico. Se per Raja l’islam è parte della sua storia familiare e della sua sfera privata, Amal se ne

è appropriata nel suo percorso di crescita e lo ha posizionato al centro della sua vita, e della scena pubblica italiana, scegliendo di indossare il velo. Simbolo religioso, identitario e politico, il velo, o per meglio dire i veli, data la loro pluralità, sono “ritornati” negli ultimi decenni a essere usati da molte donne per coprire il capo, dopo anni in cui erano stati dismessi. Per molte ragazze nate e/o cresciute in Italia non vi è alcuna contraddizione tra l’essere italiane e musulmane, italiane e velate. Il velo è espressione di una delle tante dimensioni della loro identità, una scelta che però non è per nulla semplice sostenere. Oggetto (e più raramente soggetti) di animati dibattiti che spesso non colgono le diverse sfaccettature della questione e le ragioni plurali dietro l’uso del velo, le donne e le ragazze velate sono oggi i principali bersagli della crescente islamofobia, una forma specifica di razzismo che ha come target le persone musulmane in ragione del loro credo religioso, che attraversa l’Italia e l’Europa.

I percorsi diversi di Raja e di Amal mettono dunque in discussione molti degli stereotipi sull’islam e sulle donne musulmane, generalmente considerate come necessariamente sottomesse e descritte in termini monolitici. Le due sorelle, diverse nei caratteri e nelle scelte, sono infatti ragazze autonome e intraprendenti che esprimono la pluralità dei percorsi delle donne dentro l’islam, e allo stesso tempo mostrano che l’islam non è una religione estranea e straniera in Italia, ma ne sta diventando sempre più parte integrante. A ben vedere, dunque, le loro storie e quelle del fratellino Hadi, così simili alle storie di tanti bambini e giovani figli di genitori migranti nati e/o cresciuti in Italia, raccontano dunque la formazione di un nuovo Paese, un’Italia plurale, transculturale e sempre più multi-religiosa.

Renata Pepicelli

Professoressa associata, Islamic Studies and History of Islamic Countries, Department of Civilizations and Forms of Knowledge, University of Pisa

“Sii chi tu sei e di’ ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano, e a quelli che contano non importa.”

Dr. Seuss

Cosa rende “noi” veramente “noi”? Se qualcuno un giorno ci chiedesse di descriverci con soli cinque aggettivi, quali sono le caratteristiche che useremmo e quante ci sentiremmo di condividerne liberamente con gli altri? Quali elementi della nostra identità invece riterremmo di dover nascondere per non essere bersaglio di atteggiamenti di diffidenza, rifiuto o addirittura di odio?

Queste domande, già complicate per gli adulti, possono diventare estremamente complesse per chi, nel difficile percorso della crescita, sentirà la necessità di collocarsi in schemi facilmente riconoscibili e, in qualche modo, socialmente “accettabili”. Vorrà essere, in parole povere, “normale”.

Ma diciamolo subito, per non ingenerare equivoci: il concetto di “normalità” è una grande bugia.

Esistono, quelli sì, gli stereotipi, idee che tutti abbiamo su determinati gruppi di persone, raramente fondate sull’esperienza, e che servono sostanzialmente a semplificare (a volte anche troppo) la realtà quando non abbiamo tempo o voglia di soffermarci troppo sulle cose. Esistono i pregiudizi, quando gli stereotipi prendono forza e giudichiamo le persone senza conoscerle. Ed esiste la discriminazione, quando i pregiudizi si traducono in una azione e danneggiano ingiustamente una persona o un gruppo di persone, che vengono etichettate come “diverse”, isolate e perseguitate per ciò che sono, o si suppone siano. Tutto questo non ha niente a che vedere con la normalità.

E questo non ha neanche a che vedere con la libertà di opinione richiamata a gran voce da quanti sentono di poter giudicare caratteristiche o scelte altrui (che siano un simbolo religioso come il velo, o una opinione politica, o qualunque cosa ci renda intimamente “noi”) nascondendovisi dietro.

Ha invece molto a che vedere con i diritti umani e con solidi principi internazionalmente riconosciuti da oltre settanta anni, come il principio di non discriminazione che trova nella Dichiarazione universale dei diritti umani fondamento e forza.

“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e in diritti.”

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”

Articoli 1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani

Questi articoli, sono il frutto di una comunità internazionale ancora profondamente segnata dal secondo conflitto mondiale con le sue morti, quelle dei campi di battaglia ma anche le molte, moltissime, avvenute al di fuori del contesto bellico. Vittime designate per il solo fatto di essere ciò che erano, additate per le loro caratteristiche (religione, opinione politica, ecc…), isolate, discriminate e infine eliminate. Una comunità internazionale che attraverso la Dichiarazione universale dei diritti umani si assume l’onere di proteggere tutti gli esseri umani, con tutte le loro caratteristiche. E questo per il solo fatto di essere nati.

Abbiamo avuto la possibilità e il piacere di contribuire alla nascita di Possiamo essere tutto con grande entusiasmo, fiduciosi nel forte impatto che questa storia potrà avere nel raccontare il valore di ogni essere umano, della sua unicità; una storia che, narrata con grazia e leggerezza, ci spronerà a difendere i ragazzi e le ragazze, se vulnerabili, a nutrire le loro speranze e ambizioni, e a proteggere i loro sogni. Non potevamo dunque non essere parte di un progetto editoriale così forte e delicato assieme, e così profondamente legato ai diritti umani.

Francesca Cesarotti

Direttrice Ufficio Educazione e Formazione di Amnesty International Italia

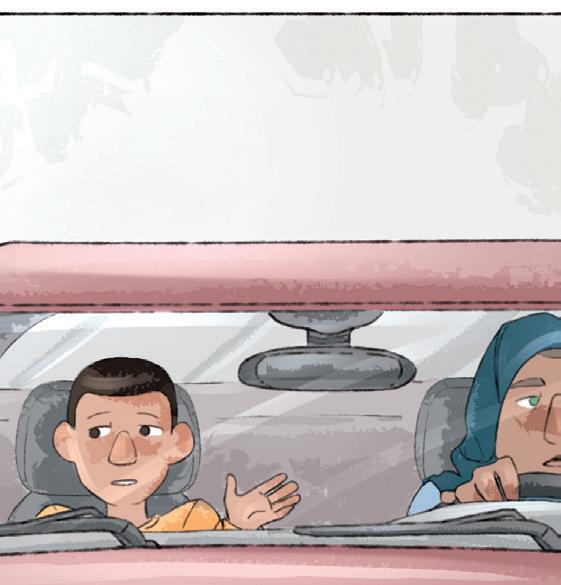

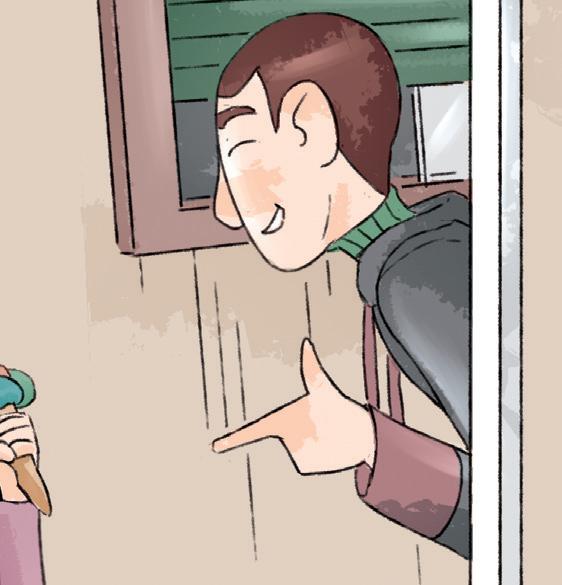

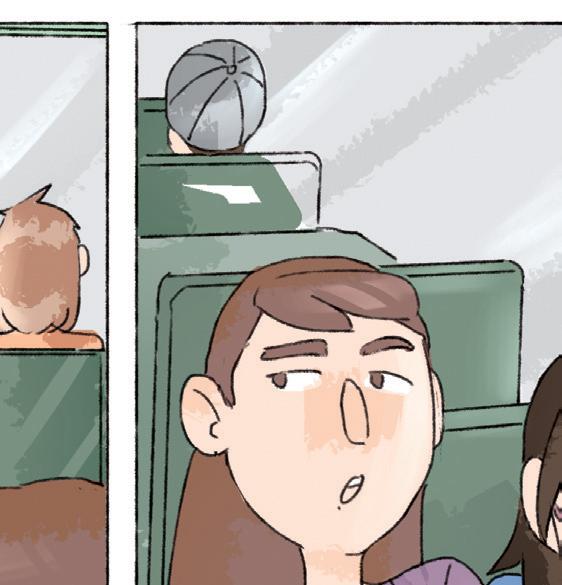

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE. Lunedì 23 settembre

ciao ma’!

com’è andata a scuola?

per me bene… per voi non so.

sai il libro che abbiamo letto l’estate scorsa? la prof ci ha dato un tema con lo stesso titolo, “la mia famiglia e altri animali”.

ci sarà un animale, oltre l’uomo, che parla così tanto?

che siano più le cose che non le piacciono di quelle che le piacciono?

è pronto!

pare che presto saremo protagonisti del nuovo tema di hadi.

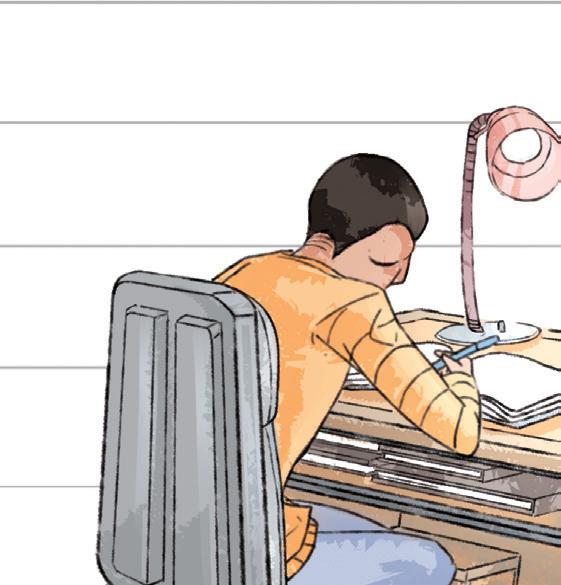

esatto, ma non posso dire troppo, sto ancora creando.

potresti evitare di parlare di me?

ma se non sai cosa ha scritto!

appunto, e poi quel titolo…

come sei negativa! magari ci ritrarrà ancora meglio di come siamo!

impossibile, sei uno dei personaggi principali!

possiamo scegliere il nostro animale?

la verità è imporTANTE, è VERO, MA NON Più DELLA FANTASiA.

CHE VUOi DiRE, PA’?

assolutamente no! deve essere un lavoro di verità!

Ti RiFERiSCi A SHAHRAZAD?

ho i miei dubbi…

hadi ha ragione, il lavoro è suo e deve decidere lui.

ed è importante che dica la verità sulla sua famiglia.

HADi POTREBBE iNiZiARE A LEGGERLO UN PO’ PER VOLTA.

RAJA, PORTANE UNA

COPiA DALLA LiBRERiA. LO LEGGiAMO iNSiEME.

CHE L’iMMAGiNAZiONE A VOLTE PUò SALVARE LA ViTA. CHiEDi A TUA SORELLA

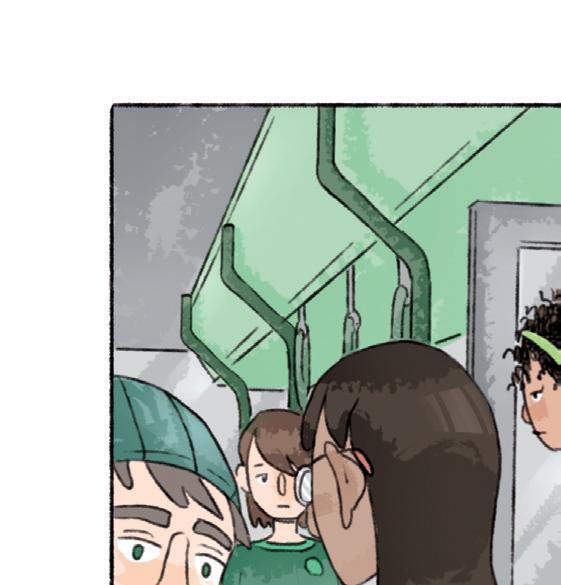

venerdì 27 settembre

un pomeriggio libero! dove andiamo?

andare da me? i miei non saranno ancora rientrati.

naaa! è una bella giornata, che ne dite di un gelato su in piazzetta?

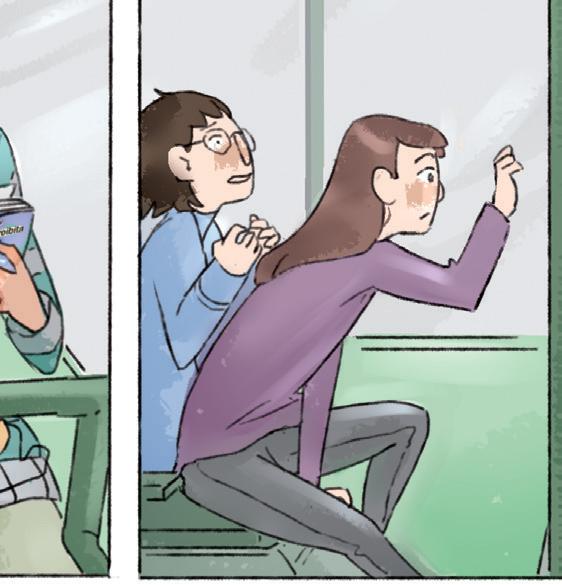

ormai manca poco, la prossima settimana avremo le selezioni per iniziare gli stage scuola-lavoro.

chissà come sono andati i ragazzi…

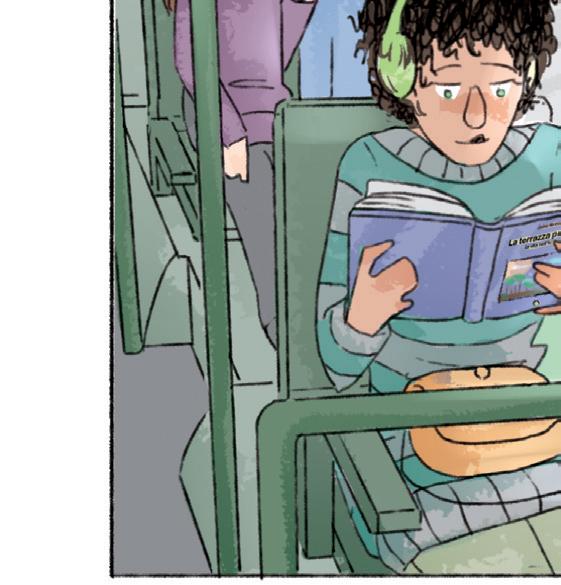

allora? raccontateci!

allora vi aspettiamo per andare a festeggiare insieme! mitici! noi siamo ancora in attesa dei colloqui.

alla grande! diego è stato confermato all’associazione sportiva.

possiamo chiederlo direttamente a loro!

e loro hanno avuto l’ok per l’ospedale. primo passo per futuri medici compiuto!

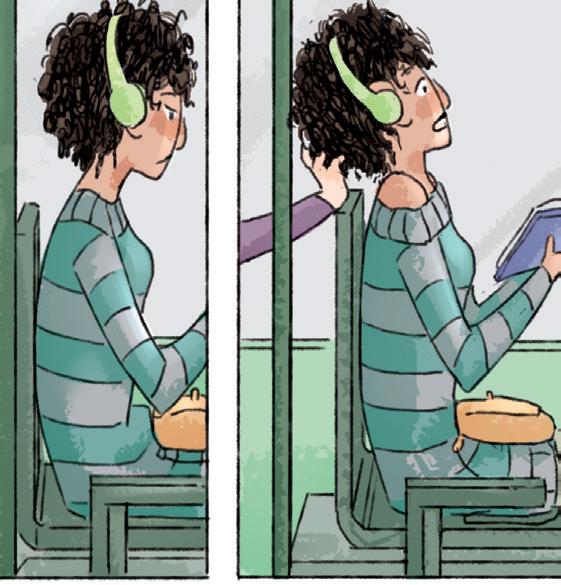

ottimo! io so già cosa mettere!

anch’io! sfoggerò il mio velo più trendy!

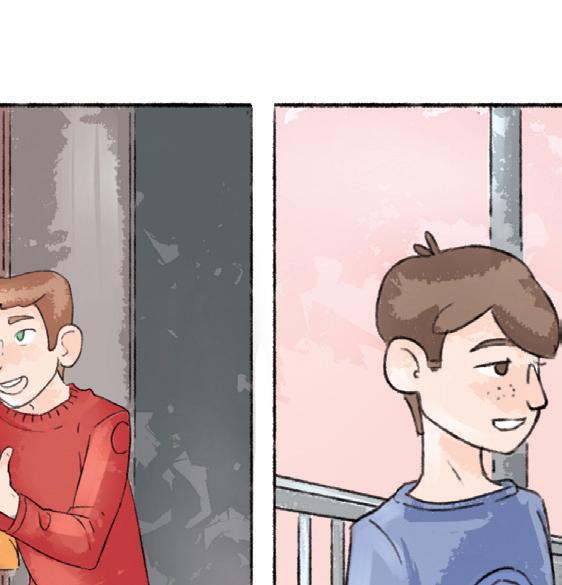

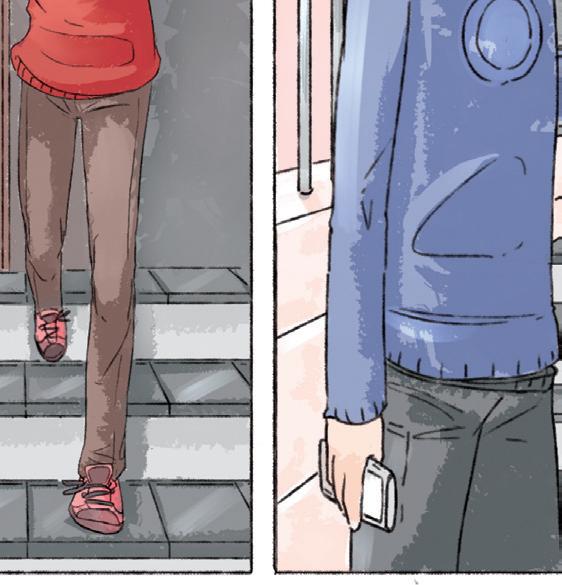

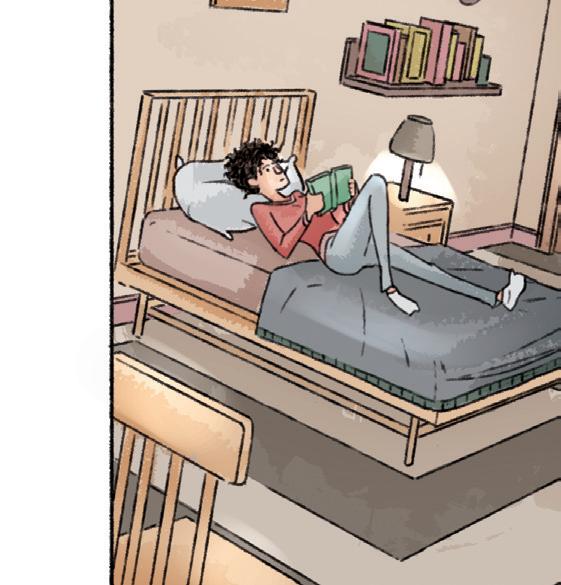

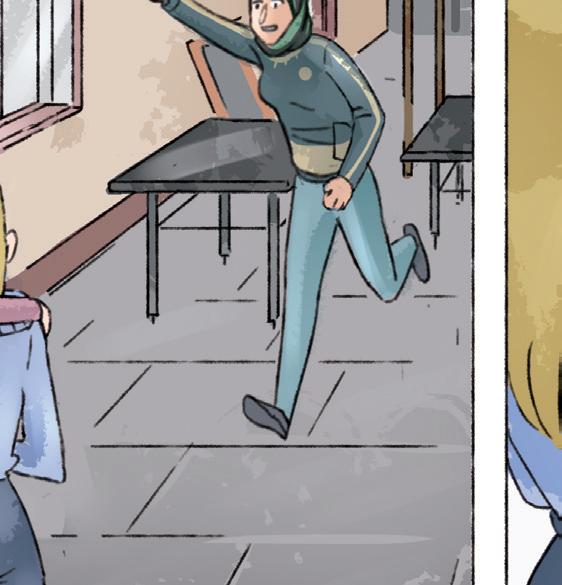

Raja ha ventidue anni e sogna di aprire una libreria tutta sua. Amal ha diciassette anni, ha deciso di portare il velo e ama il teatro e l’arte moderna. Hadi ha undici anni e ancora non sa che non basta nascere in un paese per esserne cittadino.

I tre fratelli, insieme ai genitori immigrati dal Marocco a Roma quindici anni prima, vivono in equilibrio tra le due culture, quella di origine marocchina e quella di crescita italiana, in bilico tra la religione familiare e la libera scelta, sospesi tra ciò che la società si aspetta da loro e ciò che loro sentono di essere, a cavallo tra un’identità a metà e molteplice allo stesso tempo.

Con contributi di Fatima Bouhtouch, Renata Pepicelli e Francesca Cesarotti