HACIENDO MALABARES Conciliación y corresponsabilidad de las parejas trabajadoras españolas

LIVIA GARCÍA FAROLDI

tirant humanidades políticas de bienestar social

HACIENDO MALABARES Conciliación y corresponsabilidad de las parejas trabajadoras españolas

LIVIA GARCÍA FAROLDI

tirant humanidades políticas de bienestar social

Conciliación y corresponsabilidad de las parejas trabajadoras españolas

Spain:

Jorge garcéS Ferrer

Universidad de Valencia

eSther raya Díez

Universidad de la Rioja

inmaculaDa Domínguez Fabián

Universidad de Extremadura

peDro Sánchez Vera

Universidad de Murcia

manuel eSteVe Domingo

Universidad Politécnica de Valencia

eStrella Durá FerranDiS

Universidad de Valencia

FranciSco róDenaS rigla

Universidad de Valencia

europe:

Jean bouSquet

University of Montpellier in France

Donna henDerSon

Service Development Manager; NHS24/Scottish Centre for Telehealth and Telecare, Scotland

JeFFrey J anDerSon

Georgetown University

elena curtopaSSi

Regione Veneto in Italy

hein raat

Erasmus MC, Rotterdam

martin Knapp

LSE, UK

Stephan leibFrieD

Bremen University

SigurVeig h. SigurðarDóttir

University of Iceland

hallDór guðmunDSSo

University of Iceland

otroS:

eVert Vam leeuwen

Radboud University Medical Centre, Nijmegen

Procedimiento de selección de originales, ver página web:

www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

tirant humanidades

Valencia, 2023

Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de la autora y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la EditorialTirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Esta publicación ha sido financiada por el Centro de Estudios Andaluces (proyecto de investigación PRY 121/19).

Directores de la colección: JORDI GARCÉS FERRER

Catedrático. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales

Universidad de Valencia: Estudio General

Mª CARMEN ALEMÁN BRACHO

Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales

UNED

© Livia García Faroldi© TIRANT HUMANIDADES

EDITA: TIRANT HUMANIDADES

C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia

TELFS.: 96/361 00 48 - 50

FAX: 96/369 41 51

Email:tlb@tirant.com

www.tirant.com

Librería virtual: www.tirant.es

ISBN: 978-84-19588-47-0

MAQUETA: Tink Factoría de Color

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Tener hijos y trabajar a la vez en España implica hacer malabarismos. Malabarismos para hacer compatibles largas jornadas laborales con el cuidado de menores fuera del horario escolar o en las etapas educativas en que la enseñanza no es obligatoria. La segunda acepción de la Real Academia Española para el verbo “conciliar” indica: “Hacer compatible dos o más cosas” y, seguidamente, aparece la expresión: “Conciliar la vida laboral y la vida familiar”. Sin embargo, la conciliación en nuestro país parece una misión, cuanto menos, ardua y, para muchos, casi imposible. Esta dificultad es una de las razones esgrimidas —aunque no sea la única—, tanto por los especialistas como por la propia población, cuando se intentan buscar explicaciones a por qué, caracterizándose la sociedad española por la gran importancia otorgada a la familia, tiene una de las natalidades más bajas del entorno europeo. Probablemente sería más baja aún sin la ayuda de una red familiar, sobre todo de abuelas y abuelos, que son un apoyo fundamental para las parejas trabajadoras.

Este libro nace de una conversación casual, hace ya algún tiempo, con una colega de mi departamento universitario. Madre de dos hijos entrando en la adolescencia y residentes en un lugar con escaso transporte público, sin una red familiar cercana, ella y su marido (ambos trabajando en un municipio diferente al de residencia) tenían que hacer una planificación cuidada y meticulosa de las jornadas laborales para atender a los menores y traerlos y llevarlos de sus actividades extraescolares. Habían creado una red de apoyo recíproco entre varios padres y madres del centro educativo, que vivían en los alrededores y se enfrentaban a problemas similares para coordinar horarios y responsabilidades. Sin estos padres y madres del colegio, el malabarismo resultaría imposible.

La experiencia de esta compañera pronto se sumó a la observación, con más detenimiento, de lo que ya había visto un día cualquiera en el colegio de mi hija, a la hora de entrada y a la de salida. Además de muchas abuelas y algunos abuelos acompañando a sus

Livia García Faroldinietos y nietas, no es raro ver a una madre (y también algún padre) que lleva, además de a su descendencia, a la de alguien del vecindario. La pauta se hace más evidente en las actividades extraescolares, cuando un progenitor se encarga de llevar a una actividad a varios menores y otro se ocupa de recogerlos, o bien se hacen turnos semanales de quién se responsabiliza de los viajes a actividades más o menos lejanas. Si prestamos atención al parque el fin de semana, no es raro encontrar a menores que juegan junto a sus compañeros1 de clase, vigilados por los progenitores de los segundos mientras los suyos propios se encuentran trabajando o haciendo alguna compra o gestión. En definitiva, los colegios (las puertas de entrada y salida, los patios donde se espera a los menores mientras llegan de sus aulas) son lugares de encuentro, socialización y creación de nuevos vínculos no solamente para los menores escolarizados allí, sino para sus padres y madres.

De la conversación y la observación me surgió la idea de hacer un proyecto de investigación que estudiara cuáles son las estrategias de reparto de los cuidados y las tareas domésticas de las parejas trabajadoras con menores convivientes, prestando especial atención a las redes de apoyo. Más concretamente, quería analizar el papel que pueden tener en estas redes los vínculos no familiares, y particularmente los progenitores de los compañeros de colegio de los menores. Las parejas estudiadas son aquellas que en principio tienen menor disponibilidad horaria (por trabajar ambos a jornada completa) y, a su vez, una mayor demanda que satisfacer en el entorno familiar (dado que las tareas domésticas y de cuidados son mayores cuando los hijos tienen una corta edad).

La casualidad hizo que justo por aquel entonces el Centro de Estudios Andaluces abriera su XI convocatoria de proyectos de investigación, al que concurrí con la propuesta de carácter individual

1 Por razones estilísticas y para no abusar de las formas desdobladas, en ocasiones se emplea el masculino genérico, que se alterna con otras opciones inclusivas.

“Conciliando en el patio del colegio. Estrategias de colaboración para el cuidado de los niños de las parejas andaluzas trabajadoras” (PRY 121/19). El proyecto, de un año de duración, fue seleccionado y estaba previsto su inicio en abril de 2020. Pero entonces la vida de todos cambió con la pandemia de Covid-19. El estado de alarma decretado en el país, el 14 de marzo, hizo imposible llevar a cabo el trabajo de campo entre abril y junio, como estaba inicialmente previsto. Se decidió posponer la realización de las entrevistas hasta el comienzo del curso escolar e incorporar al diseño original una parte dedicada al impacto del confinamiento —y de la posterior “nueva normalidad” pandémica— en la vida familiar y laboral, así como en las redes de apoyo y las estrategias para conciliar.

Y así, entre finales de septiembre y primeros de noviembre de 2020, se realizaron las quince entrevistas a parejas que trabajan a tiempo completo y tienen menores entre 3 y 15 años, parejas que afrontan las mayores dificultades para poder combinar sus responsabilidades familiares y laborales. Estas páginas son fruto de esa investigación, modesta y de carácter cualitativo, que se ha complementado con el uso de fuentes secundarias de carácter cuantitativo, permitiendo así el contraste de unos datos con otros y el enriquecimiento del estudio de la conciliación y la corresponsabilidad de las parejas españolas, un fenómeno complejo en el que intervienen muchos factores.

Entre estos factores se encuentra la gran transformación experimentada en los roles masculinos y femeninos en las últimas décadas. Si bien la incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad plenamente aceptada, aún no se ha completado la transición en igual medida de la implicación del hombre en el trabajo no remunerado, tanto en las tareas domésticas como en los cuidados. Si el primer cambio es fundamental para lograr la autonomía y autorrealización de la mujer, el segundo es imprescindible para no sobrecargarla de manera injusta con responsabilidades que en realidad son —o deberían ser— corresponsabilidades repartidas entre ambos cónyuges. Durante muchos años se asumió, de manera más o menos explícita, que quienes tenían que preocuparse de conciliar

eran las mujeres, puesto que eran ellas quienes tenían que compatibilizar ambas esferas, laboral y familiar. Sin embargo, desde hace ya un tiempo, y cada vez con más fuerza, se reivindica la corresponsabilidad igualitaria de los adultos que conforman el hogar. Poco a poco se vislumbra una transformación de los papeles asignados el hombre en el hogar, especialmente con la aparición del rol de padre cuidador, si bien este cambio se enfrenta a reticencias no solamente de los propios protagonistas, sino de su entorno social.

Estas páginas no habrían sido posibles sin muchas personas que me han ayudado a lo largo del camino. En primer lugar, esas quince parejas que, de manera desinteresada, encontraron un tiempo que dedicarme en sus apretadas y, a veces, no coincidentes agendas, para abrirme las puertas de su hogar y contarme cómo es su vida diaria, las dificultades a las que se enfrentan y las estrategias para afrontarlas. En segundo lugar, mis compañeros Verónica, Rafael y José me alentaron desde el principio para llevar a cabo este proyecto y me dieron valiosos consejos sobre cómo elaborar el guion. También debo dar las gracias a la profesora de la Universidad de Valencia Teresa Empar Aguado, quien me puso en contacto con la editorial Tirant lo Blanch. En tercer lugar, debo agradecer al Centro de Estudios Andaluces que confiara en mi propuesta y decidiera financiarla, así como el apoyo de la editorial, que ha aceptado publicar este estudio.

Por último, quisiera dar las gracias a quien comparte el malabarismo diariamente conmigo. Sin Javier no podría conciliar trabajo y familia en un mundo, el universitario, donde las jornadas laborales estándares no existen.

En las últimas décadas en la sociedad española la implicación de la mujer en el mercado de trabajo se ha intensificado2. En 2018 por primera vez la tasa de empleo femenino (en mujeres de 20 a 64 años) superó el 60%, alcanzando el 61% en España, según datos de Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), aunque sigue por debajo del promedio de la UE-27 (66,2%). Se trata de una de las tasas más bajas europeas, aunque supera ampliamente las cifras de países mediterráneos como Italia y Grecia. Este aumento de la participación laboral femenina ha ido de la mano del incremento de sus niveles educativos, hasta llegar a superar en los últimos años el número de mujeres universitarias al de hombres. Por ejemplo, en el curso 2019-2020, según los datos del Ministerio de Universidades, las mujeres representaron el 55,7% del total de alumnado matriculado en el sistema universitario (estudios universitarios de primer y segundo ciclo y de grado) y el 59,8% de las personas egresadas en estos estudios.

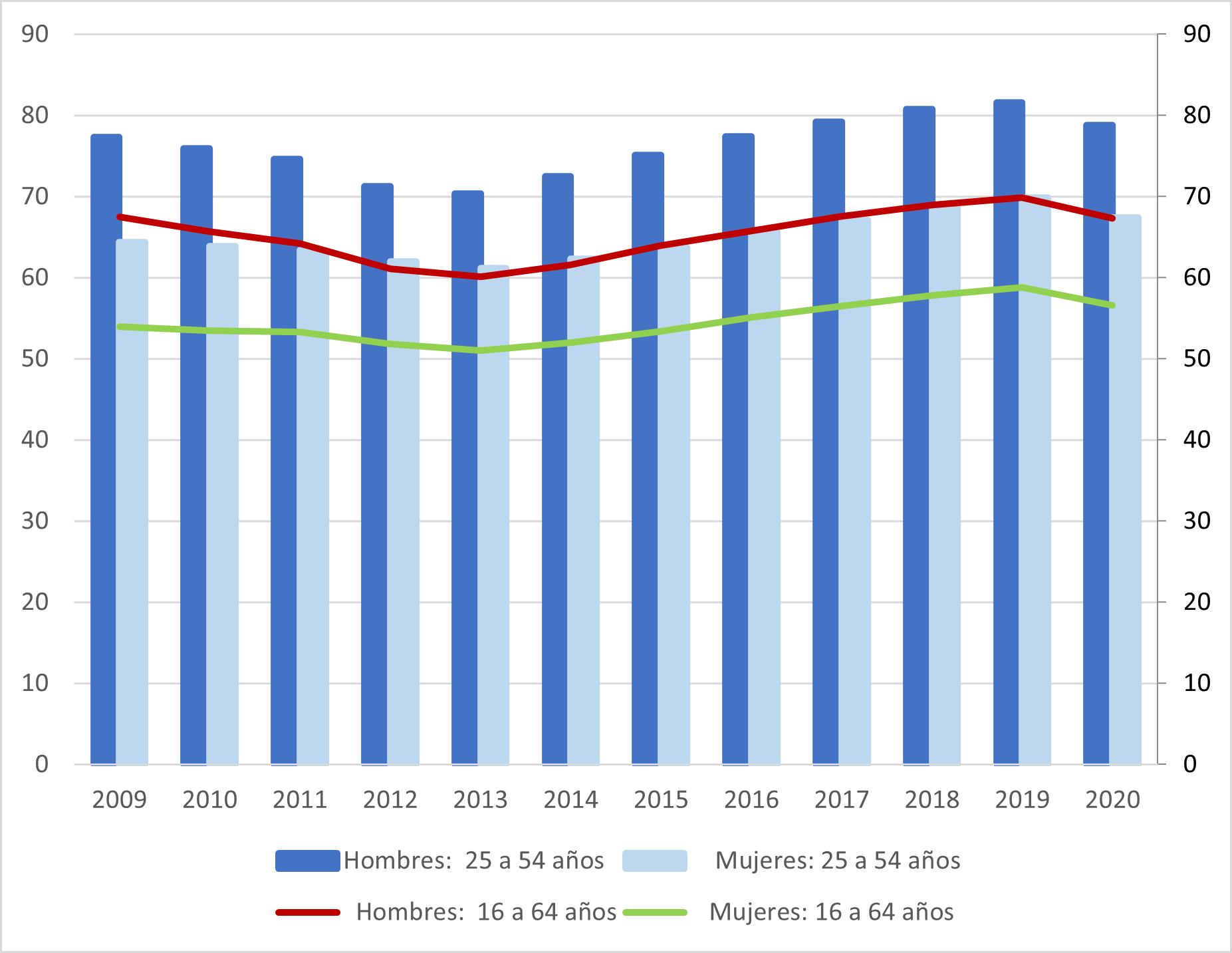

La tasa de ocupación de las mujeres ha seguido una tendencia ascendente, incluso en los periodos de crisis económica no ha sufrido grandes oscilaciones, como se puede observar en el gráfico 1.1. En él, se comparan las tasas de empleo de hombres y mujeres en dos grupos de edad entre 2009 y 2020 según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE): de 16 a 64 años y de 25 a 54 años, siendo este segundo grupo el que concentra las mayores responsabilidades de cuidados de dependientes, ya sea de 2

Generalmente se utiliza el término trabajo para referirse al trabajo remunerado, excluyendo tanto el trabajo doméstico no remunerado como el de voluntariado, así como las actividades que son necesarias para desarrollar el trabajo (Durán, 2004). Para una reflexión teórica y un análisis empírico de la importancia del trabajo no remunerado en la economía nacional, consultar los trabajos de María Ángeles Durán (1988, 2000 y 2015, entre otras referencias).

hijos (especialmente quienes sean más jóvenes dentro de este grupo de 25 a 54 años) o de mayores dependientes (quienes tengan más edad). Se puede observar cómo las tasas de empleo de 25 a 54 años de las mujeres superan el 60% en los años analizados y tienen una tendencia creciente sostenida que únicamente se ve interrumpida por el impacto de la pandemia, teniendo por tanto el valor máximo en 2019, con un 69,9% de mujeres empleadas en dicho tramo de edad. Estos porcentajes son muy similares a los de los hombres de 16 a 64 años, mientras que las tasas de los varones entre 25 y 54 años se acercan al 80% excepto en los peores años de la crisis económica, superando dicha cifra en 2019 (81,6%), para volver a bajar debido a la pandemia. Por último, las tasas más bajas se encuentran en el grupo de las mujeres de 16 a 64 años de edad. No obstante, cabe resaltar que, en todo el periodo analizado, las mujeres de este colectivo que tienen un empleo superan a las que no lo tienen, situándose en 2019 en el 58,8%.

Desde las Ciencias Sociales se ha debatido en las últimas décadas cuáles son los factores que explican que las mujeres trabajen de forma remunerada y la forma en que lo hacen (empleo a tiempo parcial, empleo temporal, etc.). Uno de los fenómenos más documentados en relación al empleo femenino es la llamada “penalización de la maternidad”. En el contexto europeo, el nacimiento del primer hijo implica una consolidación del estatus profesional del hombre y de su rol de proveedor económico y una intensificación del rol de cuidadora de la mujer, que puede afectar en mayor o menor medida al ámbito laboral (Flaquer y Escobedo, 2014). Así lo destaca el informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2018 , que recoge, con datos de Eurostat, que el impacto de la maternidad en el empleo femenino español es negativo (4,2 puntos porcentuales) aunque es menor al de la zona euro (7,7 puntos porcentuales). Según los datos del organismo europeo, en 2017 la brecha de género entre hombres y mujeres en la tasa de empleo (grupo de edad de 25 a 49 años) es mucho mayor cuando las mujeres son madres (14,6 puntos cuando tienen un hijo, 20,8 cuando son dos y 26,7 cuando son tres o más) con respecto a las que no tienen hijos (1,5 puntos porcentuales) 3 .

El gráfico 1.2. contrasta la evolución de las tasas de empleo femenino de las mujeres con al menos un hijo de hasta 14 años y la tasa de las mujeres que, o bien no tienen hijos, o estos son mayores de 14 años, en el periodo comprendido entre 1999 y 2019. Como se puede observar, en ambos grupos las tasas han crecido de manera constante, salvo una leve bajada durante la llamada Gran Recesión. El empleo de las mujeres con hijos entre 0 y 14 años es mayor que el de las que no lo tienen. Este resultado, que puede parecer sorprendente a primera vista, se explica porque en el segundo grupo hay una mayor heterogeneidad de

Para un análisis del efecto en los ingresos de las madres de tomar un permiso no retribuido, ver Domínguez-Folgueras et al. (2022a).

mujeres: incluye desde aquellas jóvenes que puede que aún se estén formando a aquellas de mayor edad que no han estado tan vinculadas al mercado laboral. En cambio, las mujeres que tienen hijos entre 0 y 14 años están concentradas en un grupo de edad más restringido, que se puede situar aproximadamente entre los 25 y 54 años (precisamente las edades analizadas en el gráfico anterior) y, muy especialmente dado el retraso en la maternidad en España, entre los 30 y 45 años, ya que la edad media para tener el primer hijo en el país supera los 30 años desde hace más de una década (INE) 4 .

Si se analiza el grupo de las mujeres con hijos hasta los 14 años, se observa que se ha doblado la tasa de empleo a tiempo parcial (de 7,7% a 15,4%) aunque el empleo a tiempo completo se ha incrementado más en puntos porcentuales (del 35,1% en 1999 al 50,1% en 2019). Es decir, la mayor parte del incremento de la tasa de empleo de madres con hijos pequeños se ha producido en jornadas a tiempo completo, dada la escasa presencia que en el mercado de trabajo español tiene el empleo a tiempo parcial.

4 El análisis de la maternidad en las mujeres nacidas en los años 60, 70 y 80 muestra que en las generaciones de más edad el simple hecho de acceder al mercado de trabajo favorecía tener un hijo, mientras que en las más jóvenes esto ocurre solamente si se logra la independencia económica con dicho trabajo (del Rey et al., 2022). Por otro lado, el desempleo de larga duración tiene un efecto diferente en la fecundidad según factores como la edad, hijos previos, la situación laboral del cónyuge, nivel educativo y el contexto del ciclo económico (Grande et al., 2022).

Gráfico 1.2. Tasa de empleo de mujeres según la tenencia de hijos (0-14 años) y diferenciando tipo de jornada de mujeres con al menos un hijo de 0 a 14 años (1999-2019)

El gráfico 1.3 nos muestra el impacto de las diferentes edades de los hijos en el empleo femenino y el gráfico 1.4 la incidencia de tener uno, dos o tres o más hijos. Como se puede observar, a diferencia de lo que ocurría en las primeras etapas de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado —años ochenta y primeros noventa—, desde hace varios lustros las mujeres trabajan de manera continua independientemente de la edad de los hijos, asemejándose en este sentido a la pauta laboral de los hombres (Tobío, 2005). No obstante, se observan algunas diferencias, que además han tendido a aumentar, entre, por un lado, las madres cuyos hijos más pequeños tienen menos de dos años y, por otro, las mujeres con descendientes con edades comprendidas entre 3 y 5 y entre 6 y 14 años. Si bien en todos los grupos las tasas de empleo superan el 60%, en el segundo se acercan al 70%, unos ocho puntos más que en el primero, cuando en 1999 la divergencia entre ambos era de alrededor de 2 puntos porcentuales y las tasas de empleo mucho más bajas que dos décadas después. Esta tasa de empleo inferior cuando los menores son más

jóvenes coincide con la posibilidad de solicitar una excedencia para cuidarlos, una opción que es poco escogida en general, dado que tiene un carácter no retribuido5.

Gráfico 1.3. Tasa de empleo de mujeres según edad del hijo más pequeño (1999-2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OECD Family Database.

Por otro lado, como se puede observar en el gráfico 1.4, no existen grandes diferencias entre las mujeres que tienen un hijo o tienen dos, aunque sí se perciben respecto a las que tienen tres o más, cuya tasa de empleo en 2019 es 20 puntos porcentuales inferior a las que tienen un hijo. Esta divergencia, además, ha tendido a incrementarse a lo largo del periodo, aunque no tan acusadamente como en el gráfico anterior.

Los datos del informe La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2018 muestran que, a mayor número de hijos, más probable es trabajar a tiempo parcial, yendo las cifras de menos de una de ca-

5 Para un estudio de las trayectorias laborales de padres y madres en hogares con menores de tres años, ver Escobedo et al. (2008).