VISUALIDAD PANDÉMICA

Derivas de la imagen en tiempos de confinamiento

SAMUEL LAGUNAS CERDA EVA NATALIA FERNÁNDEZ ILSE MAYTÉ MURILLO TENORIO

Coordinadores

tirant humanidades Ciudad de México, 2023

Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

Obra dictaminada por pares en formato doble ciego

Diseño de portada: Bladimir Salinas

© Samuel Lagunas Cerda

Eva Natalia Fernández

Ilse Mayté Murillo Tenorio

© UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Cerro de las Campanas s/n

Centro Universitario, 76010

Santiago de Querétaro, México

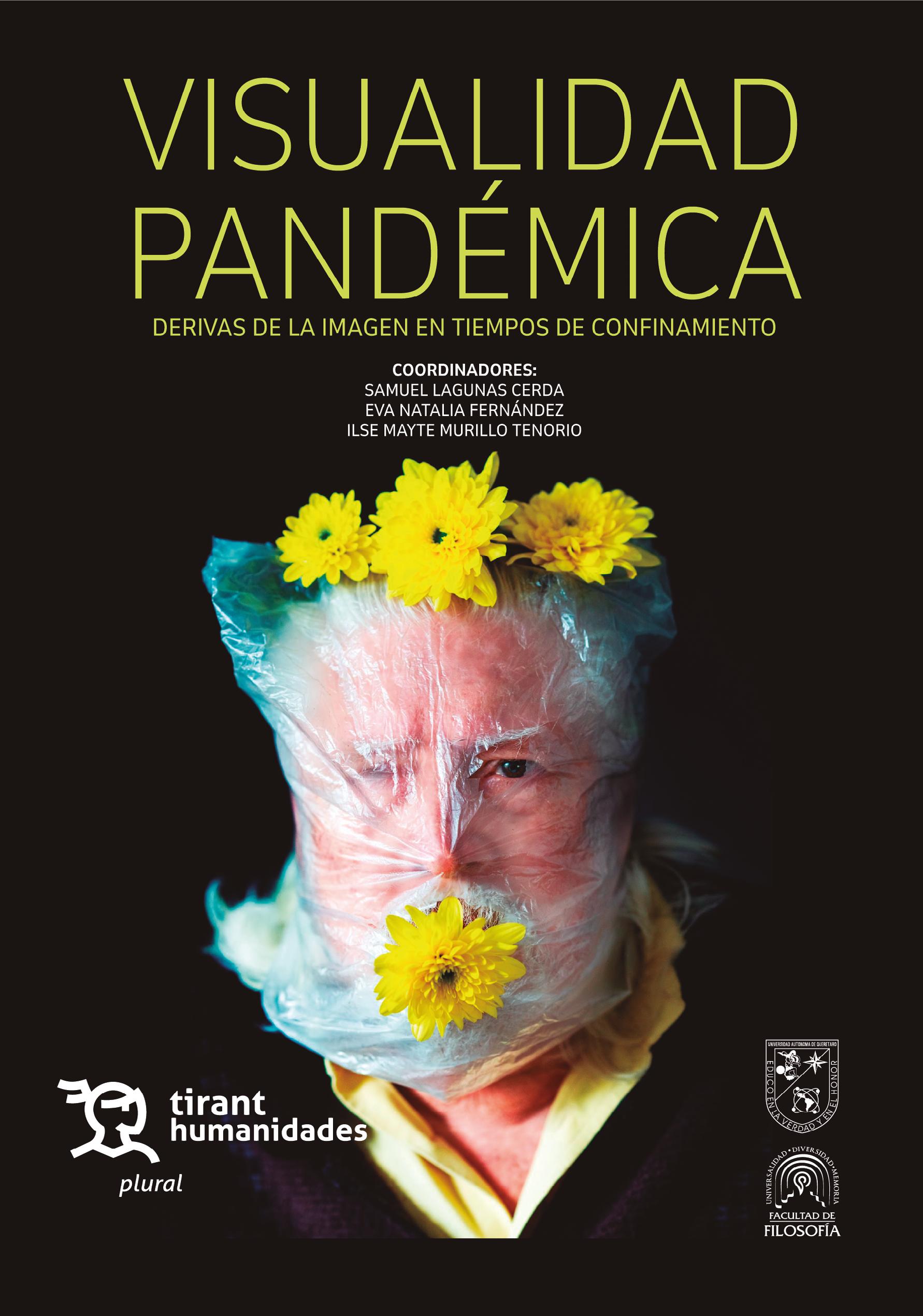

© Nombre de la imagen: Sin título

Serie: Los días de mi padre Juan

Año: 2020

Fotógrafo: Pablo Piovano

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502

Hipódromo, Cuauhtémoc

CP 06100, Ciudad de México

Telf: +52 1 55 65502317

infomex@tirant.com

www.tirant.com/mex/

www.tirant.es

ISBN: 978-84-19632-10-4

MAQUETA: Disset Ediciones

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Índice Introducción............................................................................................. 9 El cuerpo y sus imágenes como espacios de resistencia en tiempos de pandemia 15 DANIELE CARGNELUTTI STEFANIA BIONDI LLUVIA ANAÏS SARA GUADALUPE MORA ALCÁNTARA Consumo y uso de imágenes en el ámbito educativo. El coctel “perfecto”: violencia versus SARS-CoV-2 ................................................................ 33 ÁNGEL ROMÁN GUTIÉRREZ JOSEFINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ La perspectiva del cuidado en México: un análisis desde el contexto de la pandemia de Covid-19 ..................................................................................................... 47 GABRIELA MARÍA LUISA RIQUELME ALCANTAR CÉSAR CRUZ ROJAS Socialidad, participación y afectividad en grupos de Facebook durante el confinamiento por Covid-19 .............................................................. 67 ROSARIO BARBA GONZÁLEZ JUAN GRANADOS VÁLDEZ Oikos y simulacro: del reality show al videojuego como experiencias vicariales 95 JOSEFA ERANDI XOCHITZIN VEGA AYALA

8 Índice La resignificación del hogar en las home-invasion movies, una aproximación desde el cine mexicano ............................................................................. 115 ALFONSO ORTEGA MANTECÓN Semblanzas curriculares ........................................................................... 141

Introducción

A partir de enero de 2020 el virus SARS-CoV-2 empezó una cadena de propagación y contagio alrededor de todo el mundo que, hasta octubre de 2022, ha provocado el fallecimiento de más de 6 millones de personas, según cifras oficiales. Las consecuencias socioculturales del confinamiento, la enfermedad, las muertes y el dolor apenas comienzan a distinguirse y a entenderse. La tarea de reflexión, análisis y comprensión de los fenómenos en esta sociedad post-COVID apenas ha comenzado.

Es importante señalar que quienes coordinamos este libro entendemos la visualidad como un síntoma de su época, como un subterfugio por el que se cuela el sentido, la extrañeza y la mirada que, en este caso, es resignificada desde y con el encierro. Como explica Nicholas Mirzoeff, comprender la visualidad sólo como sinónimo de visibilidad no hace más que restringir, delimitar y dejar en una plataforma superficial la potencialidad del término. Es justamente cuando enunciamos la visualidad como “todo lo que está allí a pesar de no ser visto” que el término adquiere relevancia y funciona como esa suerte de aletheia —categoría que propuso Martin Heidegger y que retomó José Luis Brea en algunos de sus textos—, al dar cuenta de aquello que se oculta a la visión pero que está ahí, que permanece. De alguna manera la pandemia fungió como un detonante que se desplegó en ámbitos diferenciados y en esferas expandidas: modificó las prácticas de convivencia en el espacio privado y en el espacio público, reconfiguró las relaciones humanas y no humanas, alteró los vínculos de producción y consumo de la naturaleza —desde su concepción más llana—, trastocó las economías mundiales, traspasó los límites territoriales y replanteó los sistemas de comunicación a partir del aumento en el uso de internet, entre muchas otras. Entonces, ¿no es lógico pensar que este acontecimiento dislocó el tipo de visualidad contemporánea y la colocó en una suerte de tránsito hacia una visualidad otra?

En este viaje sin sentido (pre)determinado, las miradas enfrentan, subvierten y se aferran a las imágenes para producir identidades y significados insólitos para tiempos prepandémicos y que son parte ya de los regímenes escópicos del futuro. Este libro colectivo reúne posibles respuestas y nuevas preguntas que abonan a esta hipótesis.

Un primer ejercicio, que funciona como antecedente, fueron las ideas planteadas en el I Congreso Internacional de Humanidades y Producción de Imágenes “Intimidades y fronteras. El poder de las imágenes frente al confinamiento”, organizado en 2021 en el marco de las actividades de la Licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes (HyPI) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Convencidxs de que el esfuerzo no debía quedar allí, lxs organizadorxs convocamos a la escritura de artículos que, en el mismo ánimo que impulsó el Congreso, contribuyeran a repensar las transformaciones de las imágenes en su producción, proyección y circulación durante la pandemia de la COVID-19.

En el artículo que abre este libro, “El cuerpo y sus imágenes como espacios de resistencia en tiempos de pandemia”, Daniele Cargnelutti, Stefania Biondi, Lluvia Anaïs y Sara Guadalupe Mora Alcántara abordan esta problemática desde dos perspectivas puntuales, una teórica, como estrategia metodológica para cartografiar y presentar lo político; y una práctica, en la que lo personal y lo íntimo se expresan como potencias críticas o vitales. Cuando se refieren al cuerpo, lxs autorxs hablan de un territorio, del espacio público y el espacio privado como dos campos de acción diferenciados, en donde cohabitan las producciones de afectos e imágenes, situados desde las masculinidades y las feminidades. En la revisión de autorxs clave del campo interdisciplinar feminista, marcan una ruta precisa de análisis que ubica al cuerpo-territorio como el sujeto de estudio signado por lo político. Así, a través del uso de algunas imágenes producidas por mujeres —fotográficas, videográficas y pictóricas en distintos soportes— lxs autorxs sostienen que la capacidad de resistencia podría ser jugada, habitada y exponenciada al interior de los espacios privados mediante el proceso de sentir y pensar —ellxs hablan de sentipensar término desarrollado y profundizado por Arturo Escobar desde Latinoamérica—, que enfatiza una de las premisas más importantes de este trabajo: que lo personal es político y, agregaríamos, que lo político se gestiona en los espacios significados, afectados y construidos a partir de las relaciones sociales.

En el siguiente texto, “Consumo y uso de imágenes en el ámbito educativo. El coctel “perfecto”: violencia versus SARS-CoV-2”, Ángel Román y Josefina Rodríguez plantean un análisis sobre el uso y consumo de imágenes digitales, enmarcado en la coyuntura de la pande-

10

mia COVID-19 y aterrizado particularmente en los espacios universitarios, con el propósito de responder a ciertas interrogantes, entre las cuales destaca la siguiente: ¿Qué factores sociales dieron pie para generar un nuevo marco jurídico y legislar la violencia digital? Para ello, parten de la premisa de que quien comúnmente violentaba al interior de las comunidades escolares trasladó sus prácticas a través de las pantallas digitales y dispositivos electrónicos y, en ese sentido, la persona violentada siguió siendo víctima en una nueva realidad. Por tanto, los dispositivos y pantallas digitales no sólo se convirtieron en la extensión de los lugares de aprendizaje académico, sino también en un espacio de interacción de las emociones. Para responder al problema, dan un seguimiento a ciertas adecuaciones de normativas jurídicas e institucionales de universidades públicas y autónomas, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Zacatecas, en función de los casos de violencia y acoso virtual y digital que se fueron dando a nivel nacional, particularmente en estas instancias educativas. Lxs autorxs, finalmente, reiteran a lo largo del texto que bajo ninguna modalidad se debe permitir la violencia. Por el contrario, se tiene la obligación, como docentes o estudiantes, de generar las condiciones necesarias para construir una cultura de la denuncia, fomentando una nueva y mejor convivencia escolar. Si no es así, difícilmente se podrán trasladar estas prácticas a los hogares o a cualquier ámbito social.

En “La perspectiva del cuidado en México: un análisis desde el contexto de la pandemia de Covid-19”, Gabriela Riquelme y César Cruz enfatizan la relevancia y pertinencia del uso del “ecofeminismo” como una categoría que nos permite comprender la importancia de situar las prácticas vinculadas con los cuidados, y cómo se involucran distintos actores e instituciones en el marco de la pandemia. La reflexión se centra en los cuidados como un conjunto de prácticas que involucran el ámbito laboral, remunerado y no remunerado, en donde las y los enfermeros desde las instituciones de salud han cumplido un rol primordial en la contingencia sanitaria de la COVID-19. Por otra parte, han sido las mujeres (abuelas, madres, esposas, hijas, hermanas) quienes históricamente han asumido un papel fundamental en los cuidados que, con la situación de confinamiento, se ha acentuado mucho más. Lejos de romantizar estas prácticas sociales, lxs autorxs cuestionan las desigualdades que se generan entre hombres y muje-

11 Introducción

res, frente a las desventajas laborales y el desarrollo de las mujeres a nivel personal y profesional, sobre todo en el caso de las familias con menos recursos económicos. En este entendido, se propone que desde el ecofeminismo se recuperen y reivindiquen los saberes del cuidado adquiridos a lo largo del tiempo por las mujeres y además redistribuir estas acciones de tal forma que se compartan entre hombres y mujeres de manera más equilibrada. Desde el ecofeminismo se está planteando una reflexión de carácter ético-político no sólo sobre las relaciones de género, sino también sobre las relaciones de los humanos con la naturaleza, el medio ambiente y su sostenibilidad. A partir de esta mirada integral, el ecofeminismo contribuye a develar las crisis sociales y medioambientales en su conjunto y a enfatizar que éstas son indisociables.

En un salto intencional y ya dentro del ámbito de la representación y de las prácticas emergentes en las redes sociales, a propósito de la pandemia, Rosario Barba y Juan Granados Valdéz, en “Socialidad, participación y afectividad en grupos de Facebook durante el confinamiento por COVID-19”, describen con asertividad cómo se gestaron esas nuevas necesidades de conectividad, participación y sensibilidad en una comunidad digital. Lxs autorxs recuperan una discusión fundamental entre la visualidad y la visibilidad, a propósito de la interpretación y de la interface de las pantallas, a partir de las redes sociales, donde las competencias, las interacciones y enunciaciones de lxs usuarixs se convirtieron en un campo de la vida cotidiana en el que se vinculaban las emociones más allá de la presencialidad. Este estudio de caso se encuentra anclado a una comunidad de mujeres unidas en torno a las prácticas de la maternidad y la crianza. El análisis de Barba y Granados da cuenta de la forma en la que han cambiado las relaciones, desde las plataformas digitales, provocando un debate en torno a la controversia del uso de los datos, la privacidad y la implementación de algoritmos en las funciones textuales e iconográficas que rastreaban palabras clave que podrían dar cuenta de los estados de ánimos y las emociones del grupo social. Este mapeo tiene un corolario en cómo a partir de una demanda puntual de la comunidad se lograron estrechar lazos, se gestionaron imágenes y se creó un lenguaje que, en última instancia, se convirtió en un discurso que ayudó a subvertir las sensaciones de ansiedad, depresión o incertidumbre manifestadas en la comunidad de mujeres durante el confinamiento.

12

Los dos artículos que cierran este libro abordan los problemas de representación de lxs cuerpxs y las identidades a través de la pantalla. En “Oikos y simulacro: del reality show al videojuego como experiencias vicariales”, Erandi Vega centra su análisis en cómo la industria cultural propone modelos de relaciones sociales que interactúan directamente con las audiencias en el espacio íntimo e inmediato del hogar. A través de una revisión crítica de capítulos de series, películas, shows de telerrealidad y videojuegos, la autora propone al simulacro no sólo como una categoría central de análisis audiovisual, sino como una categoría que aspira a colonizar la totalidad de la vida cotidiana de lxs espectadorxs. Frente a ello, aparece como alternativa y como urgencia la reconfiguración del deseo propio desde un espacio no simulacral, más allá y más acá de las pantallas, empresa nada fácil, pero apremiante.

En “La resignificación del hogar en las home-invasion movies, una aproximación desde el cine mexicano”, Alfonso Ortega Mantecón parte de un detallado análisis del subgénero de películas de terror conocido como “home-invasion” para explicar cómo desde México este tipo de obras cinematográficas ha permitido dar cuenta de problemas socioculturales como la discriminación, el maltrato, la violencia de género o la desigualdad económica. Uno de los principales aportes del autor es que consigue, gracias al análisis comparado, construir una geografía del hogar mexicano tan compleja como fascinante, en donde es imposible no reconocerse. Asimismo, el poder volver a mirar estas películas desde el lugar del confinamiento nos devuelve un reflejo atroz, pero con un potencial crítico y humanista desafiante, en cuanto a las maneras en las que habitamos y cohabitamos nuestro espacio privado. Si algo nos dejó en claro la pandemia es que el hogar es un paisaje inabarcable donde, tarde o temprano, todxs podemos convertirnos en enemigxs y, acorde con el análisis de Ortega Mantecón, este tipo de cine lleva muchos años advirtiendo este fenómeno.

Lxs coordinadorxs, Samuel Lagunas Cerda, Eva Natalia Fernández e Ilse Mayté Murillo Tenorio, queremos agradecer a cada autor y autora por su valiosa colaboración para completar este libro: su esfuerzo, su compromiso con las fechas de entrega, su disposición para hacer correcciones, su creatividad y su humanismo. De igual forma, reconocemos la labor de las personas y las instituciones que nos apoyaron en la corrección de estilo y en los procesos editoriales y de

13 Introducción

publicación. Finalmente, agradecemos a lxs lectorxs que están por venir. Sin ellxs, ninguna página que se escribe tendría algún sentido. Querétaro, Qro. 30 de noviembre de 2022

14

El presente trabajo muestra la concentración de esfuerzos de un grupo de personas que ha coincidido y trabajado colectivamente en el marco de un seminario académico de estudio y producción de imágenes, cuyo nombre señala sus preocupaciones centrales: Espacio y género. El tipo de ejercicios que se han realizado adquiere parte importante de su valor justamente por representar dos dimensiones del trabajo académico que normalmente suelen estar separadas: el estudio, en su sentido crítico, sí, pero, simultáneamente, abstracto y teórico, y la producción, en su sentido más amplio y práctico.

Con esto sobre la mesa, es también menester señalar que lo que se intenta plasmar es la conjunción de experiencias múltiples que provienen de distintas formas de vida, abordajes del género y trayectorias académicas, por lo cual otro aspecto que hablaría de la riqueza de este trabajo es justo la multivocidad y la apertura a lo distinto. Sin embargo, en toda ocasión, se parte de un terreno en común: la comprensión de la perspectiva y la vivencia del género como sustento de actitudes de resistencia (Butler, 2018) y, particularmente, en y desde el confinamiento.

Los resultados de las sendas teórico-prácticas que se han recorrido sostienen que los trabajos que aquí se comentarán son evidencia de dos cosas simultáneamente: en primer lugar, de la vigencia del pensamiento y de los conceptos elaborados por pensadorxs feministas como Rita Laura Segato, Silvia Federici, Judith Butler, Paul B. Preciado y Virginie Despentes, y, en segundo lugar, de su profunda actualización desde el marco de la práctica pandémico-contingencia que esta constelación de individualidades propone.

STEFANIA BIONDI LLUVIA ANAÏS SARA GUADALUPE MORA ALCÁNTARA INTRODUCCIÓN

El cuerpo y sus imágenes como espacios de resistencia en tiempos de pandemia

DANIELE CARGNELUTTI

Habiendo dicho esto, no queda más que señalar que el texto estará dividido en dos secciones, que (re)presentan tanto la dimensión teórica como la práctica, respectivamente. Primero, se presentará un bosquejo analítico de los conceptos centrales para el recorrido: teniendo la idea crítica de género como eje central, debe pensarse con particular ahínco la cuestión del cuerpo “como el proceso activo de encarnación de ciertas posibilidades culturales e históricas” (Butler, 1990, p. 7) y del cuerpo como primer territorio (Milan, 2017); del espacio como su lugar de existencia, resistencia y re-existencia (Segato, 2018), y su importante tránsito político, con sus respectivos valores, entre el espacio privado y el espacio público (Muxi, 2019), pasando por la frontera donde los dos quedan desdibujados, al tiempo que se logra reflexionar sobre las prácticas opresoras y emancipadoras de cada uno.

En segundo lugar, se comentan y exponen algunos ejercicios sugeridos para la (re)lectura de los conceptos señalados: la puesta en juego del propio cuerpo como un punto de coyuntura en el que se encuentran (conflictiva y armoniosamente) las cartografías del mundo/ espacio exterior y las pulsiones y pasiones del mundo/espacio interior (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo), y la experiencia de la creación y crítica de la imagen cinematográfica desde lo que podría reconocerse como película pequeña, donde la intimidad juega un papel central (Akerman).

I. BOSQUEJO CRÍTICO

Deseamos comenzar desde una de las ideas más importantes para los feminismos: lo personal es político. Esta idea ha obligado a los pensares críticos, sobre todo a aquellos que se acercan a la cuestión del género, a borrar las claras distinciones existentes entre lo privado y lo público; de esta manera, más allá de proponer una mezcla indiscernible de ambas, se reconoce que lo sucedido en los terrenos de las intimidades lleva por clave de comprensión las relaciones políticas del mundo en el que estas suceden. Si bien es cierto que, en ese sentido, no descubrimos el hilo negro, comenzaremos señalando que las actividades del seminario Espacio y género han asumido en su radicalidad más profunda dicha máxima. El ejercicio académico que se

16 VV.AA.

El cuerpo y sus imágenes como espacios de resistencia en tiempos de pandemia

ha realizado en efecto trasciende las estériles fronteras institucionales para entrar en los terrenos de lo político, de lo personal e íntimo como experiencia con valor político, como es propio de los feminismos. Los resultados de esta descentralización del poder universitario salen prepotentemente del aula, ya desde su realización, para involucrar personas encarnadas, ocupar espacios ajenos a la academia y, a través de ello, incursionar en la realidad de las vidas cotidianas en tiempo de confinamiento.

Así, consideramos que la continuación más adecuada de esta idea del encuentro entre lo público y lo privado proviene de otra forma dual, paradójica ante los ojos de la lógica moderna, pero dialéctica y positivamente ambigua para quienes depositan su fuerza en la lucha; nos referimos al ejercicio proveniente de las costas colombianas (Fals Borda, 2009) concretado en la palabra sentipensar. Aunado al mentado (re)conocimiento de la cercanía y fuerte influencia entre lo político-público y lo personal-privado, deseamos, con ayuda efectiva de los saberes decoloniales, imprescindibles para los feminismos (MaierHirsch, 2020), argumentar que entre las formas emotivas y las racionales de la humana producción de imágenes tampoco existe un hiato insalvable. Incluso, en este preciso caso, a diferencia de lo público y lo privado, que, sostenemos, no se unen en una mezcla indiscernible de ambos, al tratarse de los sentipensares, siguiendo a Galeano, se aspira justo a su total y mutua implicación. Este sentipensamiento funge como “motor del progresivo descubrimiento de los componentes de la subalternidad de genero” (Maier-Hirsch, 2020, p. 2; énfasis añadido).

En ese sentido, los cuerpos, las vivencias, los sentires y los vaivenes propios de los sentipensares feministas se conjuntan en las imágenes íntimas, y, sin embargo, universales, que trascienden los espacios privados donde han sido producidas, para hacerse públicas y llegar a nuestros corazones y a nuestras inteligencias. La imagen muestra su poder para transformar lo privado en público y, por tanto, político; de visibilizar las experiencias tradicionalmente relegadas al espacio privado e individual, para hacerlas colectivas y públicas. Es así que, en este contexto, la imagen nos lleva a una politicidad específica que, a lo largo de este proceso de producción, ha adquirido tres nombres diferentes: la política de lo personal, la política en pequeño y la política íntima.

* * *

17

Detengámonos en el primero de los conceptos que menciona el párrafo anterior o, mejor dicho, en el primero de los territorios. La lucha por la comprensión de las tensiones entre las falsas dicotomías que aquí criticamos: público / privado y sentimiento / pensamiento vuelve a demostrar la importancia de la crítica feminista cuando el que se encuentra en el centro es el cuerpo. Sigamos lo planteado por Butler en Los sentidos del sujeto:

Del mismo modo que la filosofía colapsa una y otra vez frente a la cuestión del cuerpo, tiende a distinguir entre lo que se denomina pensar y sentir, el deseo, la pasión, la sexualidad y las relaciones de dependencia. Una de las grandes contribuciones de la filosofía feminista ha sido cuestionar estas dicotomías y preguntarse si en los sentidos ya está obrando algo llamado pensamiento, si cuando actuamos, no están actuando al mismo tiempo sobre nosotros; y si al penetrar en la zona del yo pensante y hablante, nos están dando forma y a la vez nosotros estamos dando lugar a algo (Butler, 2016, p. 28; énfasis añadido).

Además de notar, entonces, que la cuestión del sentipensar y la del cuerpo se encuentran unidas, efectivamente, por una reivindicación común, las palabras anteriores deben servirnos para señalar que dentro de los feminismos contemporáneos, aun con sus divergencias, se reconoce a los cuerpos sexuados como el primer lugar de la vida, punto de partida de la existencia y de la experiencia sensorial y corpórea.

La potencia crítica de la alegoría de este primer territorio no se agota ahí. Por el contrario, sigue arrojando importantes rutas a recorrer: si reconocemos al cuerpo como este territorio fundamental desde el cual no hay modo de no partir, se hace evidente que éste es un eslabón indispensable para saldar el vacío artificial y falso que se fragua entre el espacio y el género. Del mismo modo, el cuerpo aparece como ese lugar en el que las distinciones entre lo humano y lo natural reciben la tan exigida crítica: nos recuerda que nuestra pertenencia a la naturaleza es un hecho que incomoda todos los discursos cuya médula explotadora depende del olvido de esta correspondencia relacional.

* * *

Ahora bien, el cuerpo como (primer) territorio se connota a un tiempo como un lugar de vulnerabilidad y de resistencia (Butler). Los actos de violencia y desapariciones que desde hace años azotan en particular a las mujeres, las detenciones y los maltratos, dan fe

18 VV.AA.

El cuerpo y sus imágenes como espacios de resistencia en tiempos de pandemia

de la extrema vulnerabilidad de los cuerpos, que se exponen especialmente cuando se atreven a ocupar la calle. Sin embargo, nos dice Judith Butler, ese mismo gesto de ocupación tiene el poder de transformar la vulnerabilidad en un acto de resistencia, que puede llegar a ser revolucionario.

Si decimos que la vulnerabilidad a la desposesión, la pobreza, la inseguridad y el daño, que constituye una posición precaria en el mundo, conduce en sí misma a la resistencia, entonces parece que revertimos la secuencia: somos, en primer lugar, vulnerables y entonces superamos esa vulnerabilidad […] a través de actos de resistencia (Butler, 2018, p. 25).

La propuesta de Butler establece una conexión estrecha entre la vulnerabilidad corporal y la infraestructura (la calle) donde esta se manifiesta y se revierte a un tiempo: cuando la infraestructura necesaria para la vida falla, la vulnerabilidad de los cuerpos aumenta. Pero cuando los cuerpos se manifiestan ocupando la calle para exigir mejores infraestructuras, superan su condición vulnerable y transitan hacia una de resistencia (Butler, 2018).

Por tanto, el cuerpo es nuestro primer territorio habitado, elemento primario de nuestra existencia y fuente de experiencias sensoriales y encarnadas. El cuerpo es el medio con el cual ocupamos el espacio y nos relacionamos con el otro dentro del espacio; es lo que nos ubica en el espacio y nos conecta con él, y su experiencia es sensorial y corporal.

Ese espacio que vivimos no es neutro, es un espacio sexuado, ya que se estructura de acuerdo con patrones espaciales y comportamentales basados en el sistema binario y excluyente en el cual estamos inmersos. El sistema patriarcal que rige nuestras estructuras económicas, sociales y espaciales hace que el espacio (producido y consumido) sea congruo con el sexo dominante: el masculino. La no neutralidad del espacio procede, además, de la combinación del sistema patriarcal con el capitalista, ambos basados en la organización de la vida en dos grandes esferas: la de la producción, instalada fuera de la vivienda y organizada de manera colaborativa, tradicionalmente encomendada al hombre proveedor, y la de la reproducción, atomizada, encargada a la mujer aislada dentro del espacio doméstico.

La separación de las dos esferas marca un modelo socioespacial en el cual el espacio privado es individualizado y producido en serie,

19

dando origen al suburbio y a la periferia fragmentada que caracteriza la ciudad moderna; este modelo, que se origina en Estados Unidos y se replica en México, es posible gracias al uso masivo del automóvil como medio de transporte (Muxi, 2019).

Mientras el espacio público queda como el ámbito de las masculinidades dominantes y controladoras (Federici, 2015), el espacio privado, doméstico, se configura como el lugar de la domesticación de la mujer, de la vigilancia sobre los cuerpos femeninos sometidos a la servidumbre hacia el hombre y la reproducción de la fuerza de trabajo. La mujer es inducida, a través de diversos medios, a creer que su lugar es en la casa y que esta constituye un paraíso terrenal donde la reina del hogar tiene el privilegio de trabajar para un hombre, que es el proveedor de la familia, y encargarse de los cuidados que garantizan la reproducción de la vida.

A estos modelos arquitectónicos y urbanos que podemos llamar misóginos y antifeministas (que han resultado, además, totalmente insostenibles por el alto consumo de tiempo y energía que implican) se oponen ahora propuestas de ciudad y de arquitectura feministas, sustentadas en las teorías de género que demandan nuevos roles y una diversa organización social, así como disposiciones espaciales innovadoras que faciliten las tareas de cuidados y permitan la reapropiación del espacio y su esfera pública por parte de las mujeres.

Desde esta perspectiva, no se cae en la trampa neoliberal de pensar en la vulnerabilidad como un rasgo individual y accidental. Por el contrario, se busca su origen en el mentado registro socioespacial: las condiciones infraestructurales y ambientales son fundamentales para que los cuerpos puedan ocupar el espacio desde una condición específica, sea cual sea ésta: de vulnerabilidad (material o afectiva), de miedo, de limitaciones, o bien, desde una condición de resistencia. Recordemos las sensaciones de Virginie Despentes tras haber sido avisada de la violación de una amiga suya y salir a andar por la ciudad: “La violación, como si estuviera ya contenida de algún modo en la ciudad, no perturba su tranquilidad” (Despentes, 2019, p. 44; énfasis añadido).

Sin embargo, la riqueza de esta lectura no se agota aquí, por el contrario, de la mano de Judith Butler continúa para comprender a la vulnerabilidad como una condición potencial de resistencia justamente en la reapropiación de la calle; de esa infraestructura fundamental de la ciudad proviene una superación de la vulnerabilidad que se

20 VV.AA.