Mariana Boujikian

Mariana Boujikian

Mariana Boujikian

Mariana Boujikian

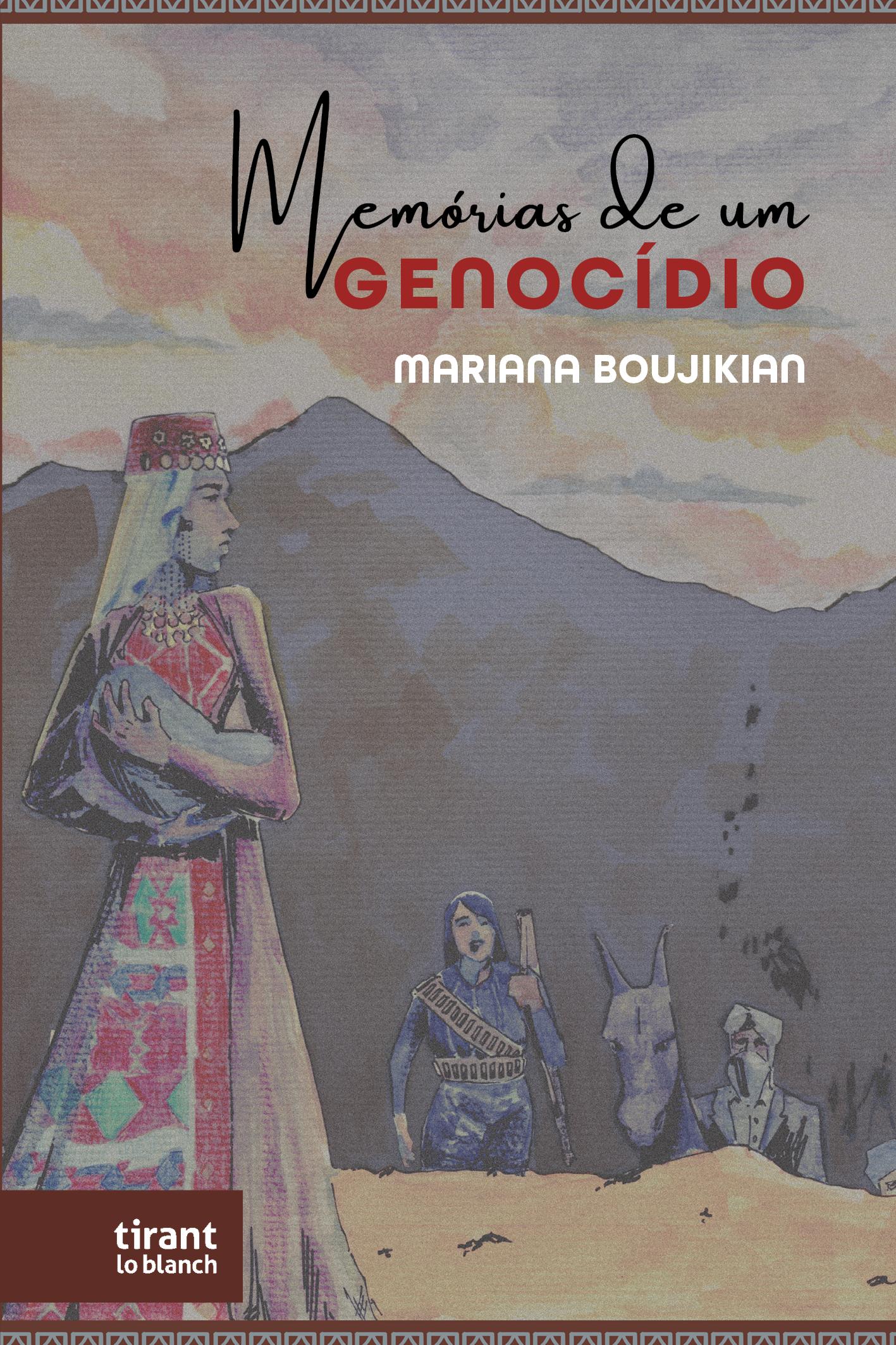

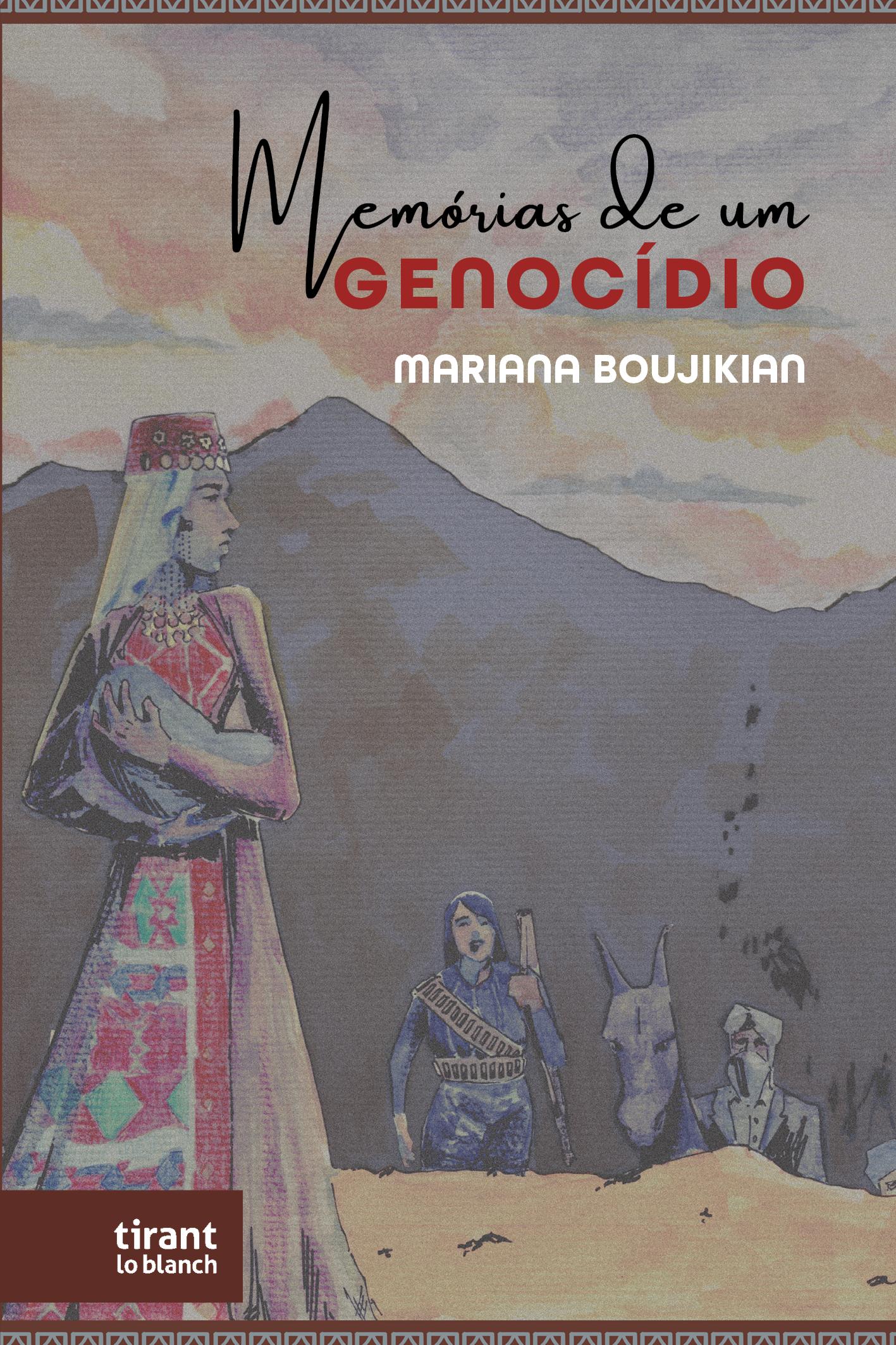

MEMÓRIAS DE UM GENOCÍDIO

Copyright© Tirant lo Blanch Brasil

Editor Responsável: Aline Gostinski

Assistente Editorial: Izabela Eid

Diagramação e Capa: Analu Brettas

Ilustração da capa: Rafael Semer

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:

Eduardo FErrEr Mac-GrEGor Poisot

Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México

JuarEz tavarEs

Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil

Luis LóPEz GuErra

Ex Magistrado do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Catedrático de Direito

Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha

owEn M. Fiss

Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA

toMás s. vivEs antón

Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

B776m

Boujikian, Mariana

Memórias de um genocídio [recurso eletrônico] / / Mariana Boujikian - 1 edSão Paulo : Tirant Lo Blanch, 2023 recurso digital ; 1 MB

Formato: ebook

Modo de acesso: world wide web

ISBN 978-65-5908-606-1 (recurso eletrônico)

1 Direito s humanos 2 Crimes contra a humanidade 3 Genocídio 4 Massacres armênios, 1915-1923 5 Guerra europeia, 1914-1918 - Armênia - Refugiados 6 Armênios - Brasil 7 Livros eletrônicos I Título

CDD: 956 620154

23-84859

CDU: 929(479 25)"1915/1923"

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

DOI: 10.53071/boo-2023-06-29-649de84d819e8

04/07/2023 10/07/2023

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais.A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.

Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Mariana BoujikianMEMÓRIAS DE UM GENOCÍDIO

“Devemos contar nossas histórias, por mais dolorosas que elas sejam, passadas de uma geração para a outra, sempre novas como a vida — vida doce e inefável — que nos leva adiante; precisamos contar nossas histórias, se não para recordar os que estão mortos há muito tempo, para lembrarmos de nós mesmos.”

Carol Edgarian, em Rise the Euphrates

aPrEsEntação

Quando uM GEnocídio tErMina?

Este é um livro sobre silêncios, falas, mas sobretudo sobre escuta. Há uma urgência nesse manuscrito: fazer presença dos que não tiveram direito a um túmulo. Muitos nem mesmo foram contemplados com uma mensagem de reconhecimento de suas existências e de seus martírios. As páginas que se seguem dão voz aos que não tiveram suas perdas consideradas social e oficialmente.

Há fatos históricos. Houve um genocídio. Mas tudo isso vem à tona não pelos livros de história ou pelos debates públicos. O veículo de comunicação deste processo é a amorosidade, que junto com o assombro e com a força da ancestralidade, foram aos poucos passando por um processo de lapidação. O saber antropológico foi o veículo que permitiu dar forma às vozes e experiências dispersas. Mariana Boujikian, abriu uma escuta sensível para as histórias de sua avó, D. Marie ou D. Maria como era chamada no Brasil, conectando assim memórias familiares a um doloroso processo político ainda em disputa no mundo contemporâneo.

A boneca de pano com seu interior de farinha mofado, mencionada reiteradamente por sua avó, é a metáfora para a produção de uma fala sobre os som-

brios “tempos de guerra” que adentramos pela ótica do feminino. O genocídio armênio ganha presença nas fábulas, nos silêncios significativos, nas memórias que de soslaio irrompem o cotidiano.

D. Marie veio de uma cidade situada no nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia. A localidade foi atingida pelos Massacres de Adana em 1909 e, posteriormente, por ataques genocidas, em 1915. Mariana Boujikian nos mostra como esta região, após atacada na Guerra Civil na Síria, movimentou o conteúdo amargo que a diáspora carrega. Ao longo da leitura vemos também como essas mulheres que sobreviveram foram reocupando o cotidiano e resignificando os símbolos da violência vivida.

O livro, que o público recebe neste momento com algumas modificações, nasceu como uma dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS-USP), em 2021. A autora mergulhou na comunidade armênia de São Paulo, observando e convivendo em espaços de sociabilidade e entrevistando pessoas, num jogo de proximidade e distância que informa as situações de silêncio, sombras e falas entrecortadas que marcam a memória da comunidade no Brasil e em outras partes do mundo. Como orientadora da pesquisa, tive o privilégio de acompanhar uma jovem inquieta que, através de leituras realizadas nas disciplinas que ministrei na interface entre antropologia, guerra, emoções, direitos humanos e contextos sociais expostos a um tipo de violência reconhecida “sob o signo do horror”, encontrou, num len-

to e sensível processo, a maturação de uma experiência que não se restringia ao individual.

Mariana desentranhou, a partir dessas leituras, de si e do entorno, a experiência da diáspora, dos conflitos e da violência vivida. Através de um caminho de pesquisa, marcado por um mergulho etnográfico, foi dando inteligibilidade ao processos sociais e diaspóricos que envolvem coletividades, identidades e sujeitos em dimensões subjetivas e políticas. Como a memória foi transmitida nos contextos familiares? De que modo as mulheres armênias se entendiam por meio desse passado. Estas foram algumas das perguntas que corajosamente informaram esse estudo, motivadas pelo enfrentamento da violência original, que fica evidente na pergunta que abre o livro: “Quando um genocídio termina? ”. E, neste caso, um genocídio ainda não reconhecido pela Turquia.

Mas por que as mulheres estão no centro desta cena? Alinhada às autoras que compreendem as relações de gênero como no cerne de processos políticos e sociais (como Veena Das, Anne McClintock, Laura Moutinho) a autora mostra como esta questão informa central (e não perifericamente) o genocídio, a devastação e a reocupação dos signos de violência a partir do cotidiano. Situados entre o Oriente e o Ocidente, entre Europa e Ásia, entre o cristianismo e o islamismo, os armênios aterrissam no Brasil na brancura desconfortável da classe média/média alta. Essa não é uma posição unívoca. Como habilmente mostra a autora, os lugares racial e de classe são diferentemente vividos

em outros contextos, como nos Estados Unidos, por exemplo. Essa localização tem tanto a ver com a posição geopolítica da Armênia quanto com o desenho jurídico, as lógicas raciais, de gênero e classe dos contextos diaspóricos. Neste sentido, esse tão instigante quanto tocante livro de Mariana Boujikian, ajuda aos leitores e as leitoras a compreender como o sistema de classificação não é dado, mas construído socialmente e politicamente. Seguindo os rastros de apagamentos que não deixam marcas físicas, mas se fazem presentes de modo ambíguo nas tradições familiares, Mariana presta um tributo às suas ancestrais, ao mesmo tempo que brinda o público com uma fina análise antropológica. Uma alegria ver esse trabalho, que nasceu de um universo profundamente sensível vivido pela autora a partir do cruzamento de suas experiências pessoais e acadêmicas, seguir um caminho mais amplo e alcançar o grande público.

Laura Moutinho1São Paulo, março de 2023

introdução a BonEca dE Farinha

Quando um genocídio termina? Ele acaba quando a última vítima deu seu suspiro final? Quando seus perpetradores são levados para um julgamento? Quando proibimos ou criminalizamos seu negacionismo? Quando relembramos coletivamente os mortos? Ou quando os descendentes dos que tombaram fazem as pazes com o passado, e consideram que o assunto já está finalizado? Será que é possível fazer as pazes com um evento tão devastador? Comecei a me fazer essas perguntas quando descobri, já adolescente, que meus antepassados foram vítimas de um genocídio.2

Alguns anos antes de morrer, minha avó Dona Marie — ou Dona Maria, como a chamavam no Brasil —, me contou uma fábula sobre uma mulher que vivia aprisionada na própria casa. Seu marido era ciumento e possessivo e não permitia que ela saísse na rua e interagisse com o mundo exterior. Todos os dias, ele saía para trabalhar e trancava a mulher, que, sem ter com quem conversar, decidiu fazer uma boneca de pano e

2 Durante o período de 1915 a 1923 uma série de massacres perpetrados pelo governo do Império Otomano levou à morte aproximadamente 1,5 milhão de armênios que viviam em toda região como minoria étnica e religiosa. O genocídio desencadeou a separação de famílias, perda de terras e bens, e gerou um processo de desterritorialização dos sobreviventes, que formaram diásporas ao redor do globo.

farinha para lhe fazer companhia. Assim que o marido ia embora, a esposa solitária ia até o porão, colocava a boneca na poltrona ao seu lado e confidenciava com a amiga imaginária. Um dia o marido chegou em casa e escutou a mulher falando em voz alta. Ao se aproximar, viu o contorno da boneca, apoiada na poltrona. Imaginando ser um homem e enlouquecido de ciúmes, ele entrou violentamente e empurrou a boneca no chão. Quando a boneca caiu, sua costura de pano se desfez e todo interior de farinha foi parar no piso. A farinha se esfacelou pela sala, mas não tinha mais a sua aparência original, fofa e clara. Agora estava contaminada por um líquido verde-escuro, como se suas entranhas estivessem adoecidas pela dor que a mulher expressava para o ser inanimado todos os dias. A farinha havia mudado de consistência graças a tudo que a boneca absorveu enquanto a esposa lamuriava. Ao deparar-se com a cena, o marido compreendeu o estrago que causara.

A fábula foi transmitida por minha avó em uma tarde em que estávamos conversando sobre a necessidade de desabafar com pessoas próximas. Dona Maria alisava meus cabelos com suas mãos pesadas e enrugadas enquanto aconselhava: “Tem que falar”. Ela jamais se deu conta — e eu mesma só fui perceber isso durante o processo de pesquisa —, mas, ao contar a fábula da boneca de farinha, acabou por transmitir um dos temas centrais deste trabalho: há algo nas vivências e dores que eventualmente precisa ser posto para fora. Guardá-

-las para si é enclausurar a própria experiência em um interior que pode mofar e contaminar a nossa matéria.

A sabedoria desta fábula também reside no fato de que as mulheres talvez tenham sido, ao longo da História, mestras em encontrar formas improvisadas de lidar com aquilo que era interditado, e expressar de maneiras criativas o que não era possível verbalizar ou expor abertamente. As mulheres constroem, de forma sorrateira e hábil, suas bonecas de farinha para sobreviver à privações e situações difíceis de suportar.

Uma das maneiras que encontrei de pôr para fora angústias e reflexões sobre minha ancestralidade foi a escrita. Longe de ser uma exceção, acredito que as minhas inquietudes são comuns a descendentes de quaisquer povos que foram submetidos a situações de perseguição, violência ou deslocação forçada. Em casos assim, entender a si mesmo por meio do passado é um desafio constante, pois a história familiar se perde em um emaranhado de violência sem registro, e a História oficial apresentada pelos livros didáticos sequer menciona o destino dos seus antepassados.

A árvore genealógica da minha família armênia pára na minha bisavó. No fio da memória familiar resta apenas a condição de vítimas de um genocídio para os demais. Seus túmulos, nomes e as histórias que viveram antes da tragédia interromper seus destinos são um espaço em branco, um vazio. Foi assim que cheguei a esse texto. Utilizando as palavras de Saidiya Hartman, “A perda de histórias aguça a fome por elas. Portanto, é

tentador preencher as lacunas e fornecer um fechamento onde não houver. Criar um espaço para luto onde ele é proibido. Fabricar uma testemunha de uma morte não muito notada.” (2017, p. 8).

O impulso para iniciar um mergulho etnográfico e escrever sobre o tema veio desta urgência interna.

O genocídio sempre foi subterraneamente presente em minha vida, pois além de ter parentesco com vítimas pelo lado materno, passei toda a infância e boa parte da juventude ao lado da minha avó Maria, a contadora nata de fábulas e histórias. Imigrante vinda de Kessab3 (Síria), ela não teve educação para além do equivalente ao 5o ano do Ensino Fundamental, mas tinha uma mente ágil: falava fluentemente o armênio (ocidental), o dialeto local de Kessab, árabe, português, além de entender um pouco de turco.

Sentada no sofá de um apartamento no Bom Retiro, minha avó ia e voltava no tempo. Escutá-la era como estar a bordo de um barco que a qualquer

3 Kessab é uma vila situada no nordeste da Síria que faz fronteira com a Turquia. Historicamente, é uma localidade de maioria armênia. Sua relevância histórica para a comunidade data do período medieval, pois Kessab foi parte do reino armênio da Cilícia, e a Igreja armênia mais antiga da região, Surp Stephanos — construída no século X —, fica no vilarejo. A cidade foi alvo dos Massacres de Adana (1909) e, posteriormente, atingida pelas ações genocidas iniciadas em 1915. Em 2014, foi novamente palco de ações violentas em meio à Guerra Civil Síria, quando militantes fundamentalistas islâmicos entraram pela fronteira turca e atacaram o território. A vila teve que ser evacuada, e os seus habitantes foram realocados para povoados vizinhos. A fuga da população armênia em um local que já havia sido alvo de genocídio reativou a memória dos eventos do início do século XX e gerou um movimento por parte da diáspora. Durante o período, a pressão dos armênios para salvar a vila gerou a hashtag #SaveKessab. A vila foi logo retomada pelas forças do Exército sírio comandado por Bashar al-assad, e os armênios que viviam ali há gerações puderam retornar às suas casas.

momento podia mudar de direção. Aprendi a navegar como uma marinheira os momentos em que ela se perdia nas próprias narrativas, por vezes truncadas pela mistura do português com o armênio. A troca de idiomas veio com mais força nos momentos finais de sua vida, quando sua cabeça — cansada pelo correr dos anos — parecia funcionar melhor na língua materna. Se eu apontava que não conseguia entendê-la, ouvia resmungos e a revolta com a minha incapacidade de aprender sua língua. Como uma poliglota autodidata, ela acreditava que já passava da hora de eu entender o que ela dizia, afinal, “Vocês falam português e eu entendo tudo!”.

Seus momentos de desabafo e sua singela nostalgia eram minha principal fonte sobre o seu (o nosso) lugar de origem. Comecei a conhecer o genocídio armênio por meio dos seus relatos. Criada nos anos 1930, ela era filha de dois sobreviventes, mas parecia saber pouquíssimo sobre os eventos que devastaram sua família. Nas raras vezes em que falava do momento histórico em que ocorreram as perseguições, referia-se aos “tempos de guerra”. A primeira vez em que escutei uma história sobre o período foi aos 5 anos de idade. Na escola, estávamos aprendendo sobre como as pessoas viviam de formas diferentes em outras partes do mundo, e a minha avó — que tinha uma origem bastante inusitada em relação a outras famílias brasileiras — chamou a atenção da professora. Assim, Dona Maria foi convidada para conversar com a sala sobre a cultura armênia e a vida em sua terra longínqua.

Recordo-me de sentar em roda com os outros colegas de classe e ouvi-la com atenção. Para além de contar como era sua vida antes de migrar, ela partilhou uma história sobre a “guerra”: antes de sair às pressas da aldeia, alguns armênios de Kessab jogaram os seus pertences em um grande poço, escondendo-os em um lugar seguro para que ficassem preservados quando finalmente pudessem voltar aos seus lares.

Ouvi essa mesma história outras vezes depois daquele dia, mas, mesmo quando já era mais velha, o relato não se estendeu para além daquilo. Nunca obtive detalhes sobre a fuga improvisada, nem soube quantos puderam de fato retornar para buscar seus pertences. Ela própria parecia não saber mais informações. A única coisa que sei é que, entre aqueles que se salvaram e retornaram a Kessab, estava a adolescente Zaruhi, minha bisavó. Resgatada de um orfanato por seu primo, o único outro sobrevivente da família, ela foi encontrada na mesma situação que milhares de crianças e adolescentes armênios que perderam seus pais durante o período.

Quando perguntei, adulta, se os sobreviventes de sua família, como Zaruhi, costumavam falar sobre o período da “guerra”, Dona Maria respondeu de maneira objetiva: “(...) esse assunto de guerra ninguém falava. Nunca, nada nada (...). Todo mundo que voltaram vivo, quem tinha casa cuidou da casa, arrumaram a casa, entraram dentro de casa e viveram até morrerem”4.

4 A fala foi transcrita sem considerar a norma- padrão da língua portuguesa, para captar de forma fidedigna a variante linguística de uma imigrante cuja língua nativa não era o português.

Essa afirmação categórica pareceu reveladora de que os sobreviventes com quem ela teve contato, seus próprios pais, haviam decidido seguir suas vidas sem jamais voltar ao tema. Assim, o silêncio que prevaleceu na sua casa reverberou também na minha experiência. O pragmatismo com que ela falava sobre a sina dos sobreviventes me afligia, ao mesmo tempo que me fazia pensar em todos aqueles que não voltaram. Eles não tinham rosto, nome ou um lugar de descanso final, mas sei que existiram pela lacuna que deixaram em nossa história familiar.

A dura conclusão de Primo Levi se materializava na fala de minha avó: “Resulta claro que entre os homens existem duas categorias, particularmente bem definidas: a dos que se salvam e a dos que afundam.” (LEVI, 1988, p. 89). Para os que se salvaram, a saída foi voltar para a própria rotina, e como dona Maria disse, arrumar a casa. Ajeitaram suas coisas mesmo após verem amigos e familiares afundarem, e a vida seguiu seu rumo de alguma forma.

A verdade é que não havia, naquele momento histórico, alternativas além de recomeçar. Expressões que conhecemos hoje, como “comissões da verdade”, “reparação histórica”, ou até mesmo “direitos humanos” e “genocídio”, não eram parte do vocabulário dos meus bisavós. O conceito de “justiça de transição” só passou a circular décadas depois, inicialmente para descrever processos de responsabilização por violações de direitos humanos após o fim do ciclo de ditaduras da América

Latina. Já existiam práticas de investigação acerca de re-

gimes violentos desde o Tribunal de Nuremberg,5 mas elas foram sistematizadas e aplicadas ao redor do globo a partir dos anos 1980 e 1990 — quando diversos países sul-americanos começavam a construir as bases de suas democracias. Vítimas e refugiados do genocídio armênio não foram alcançados por nenhum dos mecanismos utilizados atualmente para superar o legado de uma larga escala de abuso e assegurar a justiça e reconciliação.

Até hoje, os acontecimentos em questão não foram reparados ou reconhecidos pelo Estado turco. Eventualmente, a mobilização pela causa armênia — a luta pelo uso do termo “genocídio” — tornou-se uma das maiores questões para essa comunidade espalhada pelo mundo: “Durante as últimas quatro décadas, um movimento crescente por desculpas e restituição estabeleceu a catástrofe armênia como um dos três genocídios canônicos do século XX, junto com o Holocausto e Ruanda”. (JONES, 2017, p. 200).

O termo “genocídio” é amplamente utilizado pela comunidade armênia — dentro e fora da diáspora — para se referir aos eventos ocorridos no Império Otomano no início do século passado. Além de ser comumente empregado pelos membros do grupo estudado, dentro da área de genocide studies, é de praxe designar o caso armênio dessa maneira. A Interna-

5 Em Uganda, por exemplo, as primeiras tentativas de investigação de regimes autoritários ocorreram em 1974. Ver “Confronting the Past: Truth Telling and Reconciliation in Uganda” (2012), relatório produzido pelo International Center for Transitional Justice.

tional Association of Genocide Scholars (IAGS), a mais importante organização de acadêmicos especializados em genocídios, reconhece o caso armênio como genocídio desde 1997 e, em 2005, enviou carta pública ao governo turco rechaçando suas políticas negacionistas. Denominar os eventos de genocídio significa assumir uma posição teórica ao lado de inúmeros scholars que se debruçam sobre o assunto e, também, uma posição política de enfrentamento ao lobby negacionista que perdura há mais de um século.

Cabe reiterar que a ausência de reconhecimento gera até hoje um medo profundo da repetição dos eventos nas gerações de armênios que nasceram depois de 1915. Novamente, retomo a pouca memória familiar que possuo: após o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando as potências europeias dividiram o Oriente Médio em novos protetorados, a região de Kessab passou a ser parte da Síria e ficou a apenas 1 km do sudoeste da Turquia. A proximidade geográfica com aqueles que eram vistos como um povo inimigo e perigoso gerava temores, e o receio de novos ataques motivou a vinda da minha família para o Brasil em 1962.6

Ouvi relatos de uma possível perseguição política que poderia atingir meu avô. Nunca o conheci — pois ele faleceu anos antes do meu nascimento —, mas sei

6 A maioria dos armênios que imigrou para o continente sul- americano veio nos períodos agudos de perseguição e massacres no Império Otomano, a partir do final do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, de modo que a vinda da minha família pode ser considerada uma imigração tardia.

que ele era membro de um partido nacionalista armênio conhecido como Dashnak.7 Também sei que ele trabalhava com construções, e a natureza do seu ofício levantava suspeitas sobre atividades escusas, pois havia boatos de que os armênios escondiam armas no subterrâneo de alguns edifícios como precaução caso novos massacres ocorressem. A desconfiança remetia diretamente ao período do genocídio, pois uma das primeiras ações ordenadas pela Sublime Porta8 foi a entrega de armas de qualquer homem de origem armênia, impossibilitando ações defensivas contra a violência de Estado que viria9.

Em uma de nossas conversas, Dona Maria lembrou o clima que precedeu sua partida. Antes de a família vir para São Paulo, um político da região havia sido levado para interrogatório. “O homem voltou ‘bobo’”, explicou ela. Era um eufemismo para dizer que ele retornara com as sequelas brutais de uma tortura. Com receio de também ser interrogado, meu avô teria decidi-

7 Tashnagtsutiun (na pronúncia do armênio ocidental), conhecido popularmente como partido Dashnak, é a Federação Revolucionária Armênia (FRA). Fundada em 1890, tem orientação nacionalista e socialista. Está presente tanto na diáspora quanto na Arme nia. A FRA iniciou suas atividades no Império Otomano em busca de reformas, além de empreender ações para defender vilas arme nias nos períodos de violência. Sua grafia pode aparecer também como Dashnak, por conta das diferenças entre armênio ocidental e oriental.

8 Sublime Porta é a denominação comumente utilizada para referir-se ao governo do Império Otomano. O termo refere-se ao grande portão que dava entrada ao palácio onde estavam localizados os principais órgãos do governo.

9 Como explica Casella, “Uma das primeiras medidas foi retirar as armas dos soldados armênios do exército otomano, e reagrupá- los em batalhões de trabalho, destinados a atividades de limpeza. Estes foram, depois, pouco a pouco, eliminados. ” (CASELLA, 2019, p. 88).