Antonio Moreira Maués

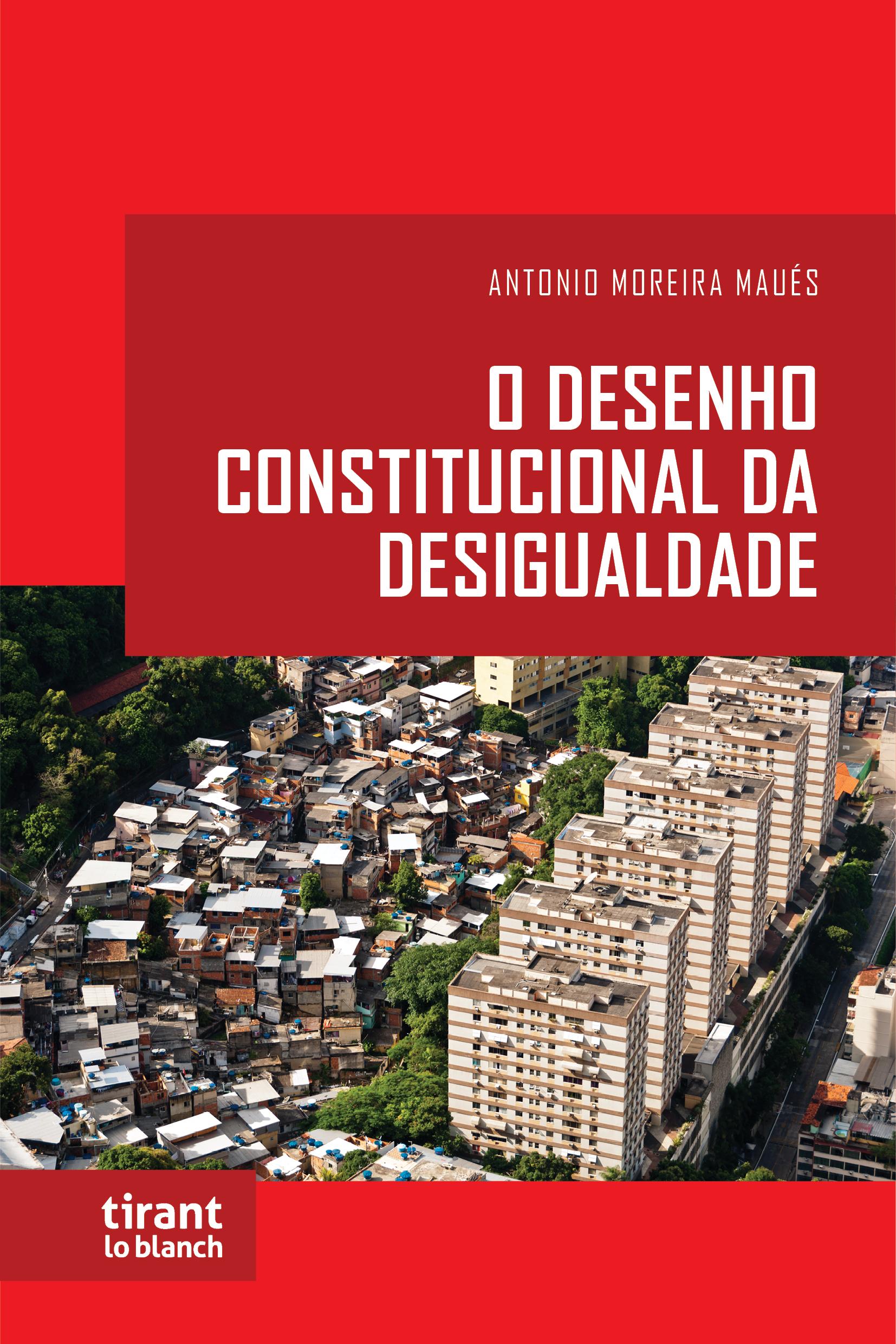

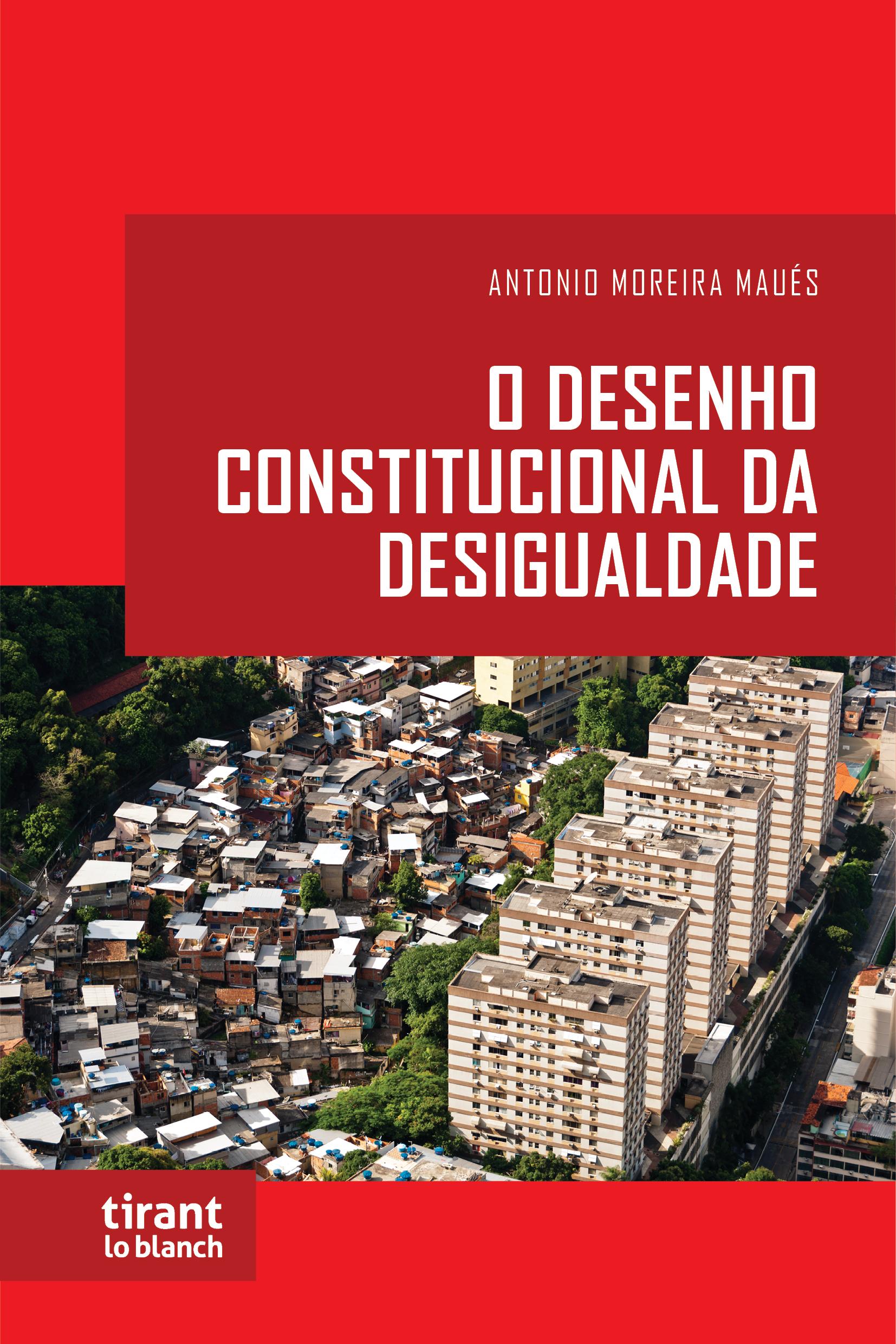

O DesenhO COnstituCiOnal Da DesigualDaDe

Copyright© Tirant lo Blanch Brasil

Editor Responsável: Aline Gostinski

Assistente Editorial: Izabela Eid

Capa e diagramação: Jéssica Razia

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO:

eDuarDO Ferrer MaC-gregOr POisOt

Presidente da Corte Interamericana de direitos humanos. Investigador do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM - México

Juarez tavares

Catedrático de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Brasil luis lóPez guerra

Ex Magistrado do Tribunal Europeu de direitos humanos. Catedrático de Direito Constitucional da Universidade Carlos III de Madrid - Espanha

Owen M. Fiss

Catedrático Emérito de Teoria de Direito da Universidade de Yale - EUA tOMás s. vives antón

Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência - Espanha

M41 Maués, Antonio Moreira

O desenho constitucional da desigualdade [livro eletrônico] / Antonio Moreira Maués. - 1.ed. – São Paulo : Tirant lo Blanch, 2023.

5.924 kb; livro digital

ISBN: 978-65-5908-533-0

1. Constituição de 1988. 2. Conflito distributivo. 3. Política social. I. Título.

CDU: 342

Bibliotecária responsável: Elisabete Cândida da Silva CRB-8/6778

DOI: 10.53071/boo-2023-04-26-64498abb0c7be

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, inclusive quanto às características gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais constitui crime (Código Penal, art.184 e §§, Lei n° 10.695, de 01/07/2003), sujeitando-se à busca e apreensão e indenizações diversas (Lei n°9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à Tirant lo Blanch.

Fone: 11 2894 7330 / Email: editora@tirant.com / atendimento@tirant.com

tirant.com/br - editorial.tirant.com/br/

Antonio Moreira Maués

O DesenhO COnstituCiOnal Da DesigualDaDe

agraDeCiMentOs

“Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las”

Ferreira GullarEste livro começou a ser pensado em abril de 2016. Naquele mês, a fatídica sessão da Câmara dos Deputados que aprovou a continuidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff mostrava que o regime democrático no Brasil vivia uma grave crise que poderia levá-lo a sucumbir. Minha leitura dos fatos indicava que essa crise não decorria apenas dos embates entre situação e oposição, mas de conflitos mais profundos presentes na sociedade brasileira. Investigar esses conflitos e de que modo a Constituição de 1988 lidou com eles tornou-se então meu objeto de pesquisa, alimentado pela ideia de que as estruturas desiguais do país impõem limites a seu processo de democratização.

Tendo em vista os vários anos que dediquei a este trabalho, muitas pessoas e instituições contribuíram para seu desenvolvimento. Boa parte da pesquisa foi realizada junto ao Watson Institute for International and Public Affairs, da Brown University, no qual estive em dois períodos, 2019-2020 e 2022, graças ao inestimável apoio dos Profs. Patrick Heller e James Green. A estada na Brown foi viabilizada pela concessão de bolsa de professor visitante sênior pelo Programa PROCAD-Amazônia, da CAPES. Por meio da bolsa de produtividade em pesquisa, o CNPq tem apoiado de modo contínuo minhas atividades.

Na UFPA, o Programa de Pós-Graduação em Direito oferece um ambiente inigualável para refletir criticamente sobre o direito, com foco na proteção dos direitos humanos. Paulo Weyl, Fernando Scaff e Breno Magalhães têm sido meus interlocutores mais constantes nesse diálogo acadêmico, e várias ideias aqui apresentadas surgiram em nossas conversas. A pesquisa contou ainda com a valiosa

assistência de Raylon Álvares, Ana Flávia Barbosa, Daielen Costa e Carolina Oliveira.

Trechos deste livro foram publicados anteriormente sob os seguintes títulos: “Constituição e desigualdade: direito de propriedade e reforma agrária no Brasil” (Lua Nova nº 115, 2022); “30 anos de Constituição, 30 anos de reforma constitucional” (Revista Direito GV nº 16, 2020); “Fundamentos do direito à igualdade na aplicação da lei” (Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito nº 11, 2019); e “Estabilidade constitucional e acordos constitucionais: os processos constituintes de Brasil (1987-1988) e Espanha (1977-1978)” (em co-autoria com Élida Santos, Revista Direito GV nº 4, 2008). Agradeço a todos os pareceristas anônimos dessas revistas e a seus editores.

Da militância em defesa da democracia, especialmente junto aos companheiros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), obtive muitos estímulos para prosseguir com esta pesquisa. Parceiras de vida, Ilki e Iara também são responsáveis pelos frutos do meu trabalho. Tendo compartilhado os momentos difíceis, elas agora compartilham a esperança.

Capítulo 1

uMa COnstituiçãO, Duas histórias

Passados mais de trinta anos de sua promulgação, a Constituição de 1988 pode ser analisada com base nas mudanças que ela trouxe para a sociedade brasileira. Apesar dos limites impostos pelo modo como a transição do regime autoritário foi conduzida no Brasil, a nova ordem constitucional criou instrumentos para instaurar um regime democrático e gerar transformações na organização social e econômica do país.

Essa visão reformadora surge em meados da década de 70, quando a oposição à ditadura militar passou a defender a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, à qual caberia restaurar a democracia e o estado de direito no Brasil. Após um primeiro momento em que, subordinada aos Atos Institucionais do “Governo da Revolução”, a Constituição de 1946 permaneceu em vigor, o regime autoritário buscou criar uma institucionalidade a sua medida por meio da Constituição de 1967, que consagrava a eleição indireta para a Presidência da República, limitava os direitos políticos e ampliava as competências da União e do poder executivo federal. Em 1969, com base no Ato Institucional nº 5, a junta militar editou a Emenda Constitucional nº 1, que promoveu alterações substanciais na Constituição, dentre as quais se destacava a suspensão das eleições diretas para os cargos de Governador de Estado e Prefeitos de Capitais e Municípios de interesse da segurança nacional. Além das Constituições de 1967 e 1969, o regime autoritário ainda editou 17 Atos Institucionais entre 1964 e 1969, todos eles excluídos de apreciação judicial, tal como os atos com base neles praticados.

A partir do governo Geisel (1975-1979), a ditadura militar iniciou uma estratégia de “distensão”, que deveria resultar na entrega do comando do governo aos civis aliados do regime, mantendo,

porém, a tutela das Forças Armadas sobre o sistema político1. Essa estratégia seria testada nas eleições legislativas de novembro de 1974, nas quais a oposição pôde fazer campanha, inclusive com distribuição igualitária do tempo de propaganda no rádio e na TV. Tendo a oportunidade de apresentar suas críticas ao regime, e já galvanizado pela anticandidatura de Ulysses Guimarães à presidência da República, em 1973, o MDB saiu-se vitorioso em 16 dos 22 Estados e conquistou maioria em 5 Assembleias Legislativas, além de obter número suficiente de cadeiras no Congresso Nacional para barrar propostas de emenda constitucional (Napolitano, 2016, p. 246; Paulo Netto, 2014, p. 179-180)

O resultado inesperado fez o governo recuar em seu projeto de distensão2. De modo a barrar o crescimento eleitoral da oposição, o regime adotou uma série de medidas antidemocráticas. Em 1976, a “Lei Falcão” (Lei nº 6.339/76) limitou a propaganda eleitoral à apresentação da foto e do currículo dos candidatos, o que contribuiu para que a ARENA fosse vitoriosa no cômputo geral das eleições municipais daquele ano, embora o MDB continuasse aumentando o seu número de votos nas principais cidades do país. Antes das decisivas eleições de 1978, Geisel utilizou o AI-5 para fechar o Congresso Nacional e impor a Emenda Constitucional nº 8/773, conhe-

1 Geisel não fez referência à democracia em seu discurso de posse. A estratégia da distensão foi anunciada na primeira reunião de seu ministério, em 19 de março de 1974, na qual se afirmou que o governo promoveria um “gradual, mas seguro aperfeiçoamento democrático, ampliando o diálogo honesto e mutuamente respeitoso e estimulando maior participação das elites responsáveis e do povo em geral, para a criação de um clima salutar de consenso básico e a institucionalização acabada dos princípios da Revolução de 64”. Quanto aos “instrumentos excepcionais” de que o governo dispunha para a manutenção da ordem, Geisel propunha limitar seu “exercício duradouro ou frequente”, até que eles pudessem ser substituídos por “salvaguardas eficazes”, quando se verificasse o exaurimento do “espírito de contestação de minorias trêfegas ou transviadas” (Disponível em: www. biblioteca. presidencia. gov. br/ presidencia/ ex-presidentes/ ernesto-geisel/ discursos/ 1974/ 03. pdf/ @@download/ file/ 03. pdf. Acesso em: 11 abr. 2022).

2 Essa inflexão foi acompanhada do aumento da repressão política, por meio de cassações e da eliminação física de oponentes. Durante o governo Geisel, foram assassinados sob tortura vários militantes do PCB e parte do Comitê Central do PCdoB foi fuzilada, no episódio conhecido como “Massacre da Lapa”, em dezembro de 1976. Os assassinatos de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho nas dependências do DOI-CODI geraram fortes manifestações de protesto contra a ditadura, levando Geisel a substituir o comandante do II Exército, sem, contudo, desativar as estruturas responsáveis pelos atos criminosos. Esse confronto indicava que a cúpula do regime queria evitar que o aparato repressivo saísse de seu controle e inviabilizasse a estratégia de distensão, mas que não deixaria de utilizá-lo contra a oposição. Em outubro de 1977, ao demitir o Ministro do Exército, Sílvio Frota, que liderava os setores da ditadura resistentes à distensão, Geisel consolidou seu comando sobre as Forças Armadas (Paulo Netto, 2014, p. 180-185; Napolitano, 2016, p. 250-252).

3 Também nesse período, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 7, que tratava da reforma do judiciário. Essa proposta havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional, o que também ensejou seu fechamento.

cida como “Pacote de Abril”. Essa emenda instituía a eleição indireta para um terço do Senado Federal, mantinha as eleições indiretas para os governos estaduais, aumentava para seis deputados a representação mínima dos Estados na Câmara, reduzia o quórum para aprovação de emendas constitucionais à maioria simples e estendia o mandato presidencial para seis anos.

Esse conjunto de mudanças demonstrava que a ditadura não pretendia correr riscos em seu projeto de distensão. Em outubro de 1978, o governo aprova, sem apoio do MDB, a Emenda Constitucional nº 11. Por meio dessa emenda, os instrumentos repressivos foram limitados, mas a ordem constitucional continuava distante do estabelecimento de um regime democrático. Os atos institucionais e complementares foram revogados naquilo em que contrariassem a Constituição Federal, ressalvados seus efeitos e mantida a proibição de controle judicial. Assim, o presidente da República perdeu o poder de cassar mandatos e de decretar o recesso do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, porém, a emenda autorizava o presidente a decretar estado de sítio e estado de emergência, sem autorização do Congresso Nacional. Com o controle do Colégio Eleitoral pela ARENA, graças às normas que favoreceram esse partido nas eleições de 1978, Geisel escolhe como sucessor o general João Baptista Figueiredo, para completar o processo de distensão, cada vez mais gradual, até 1985.

O exame dessas medidas ajuda a evidenciar suas diferenças com a proposta de realização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto o regime autoritário buscava manter sob controle sua liberalização, do lado da sociedade crescia o movimento pela redemocratização. A luta pelas “liberdades democráticas” congregava o renascido movimento estudantil, entidades como a CNBB, a ABI e a OAB, e mesmo setores do empresariado. Em 1978, a greve dos operários do ABC serviu de exemplo para que outros trabalhadores também se mobilizassem, e novos movimentos sociais, de base popular, como o Movimento do Custo de Vida e as Comunidades Eclesiais de Base, passaram a se expandir no país (Napolitano, 2016, p. 272-279; Paulo Netto, 2014, p. 201-203). Com base nesses movimentos, o MDB, em setembro de 1977, decide defender a

convocação de uma assembleia constituinte, proposta que integrou o programa do general Euler Bentes Monteiro, apoiado pelo partido nas eleições indiretas para a presidência da República, em 1978 (Barbosa, 2012, p. 163-164).

Embora a realização da Assembleia Nacional Constituinte tenha tido que esperar quase uma década, não se deve subestimar a importância dessa iniciativa. O debate sobre a necessidade de elaborar uma nova Constituição democrática para o Brasil ganhou cada vez mais espaço desde o final da década de 70 e se manteve como bandeira da oposição durante o governo Figueiredo (1979-1985)4. Nesse período, a “distensão” se convertera em “abertura”, com a adoção de novas medidas liberalizadoras, como a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79), o fim do bipartidarismo e a realização de eleições diretas para os governos estaduais em 1982. Todos esses movimentos do regime, porém, ficavam aquém de uma autêntica redemocratização do país. A anistia foi aprovada contra o voto do MDB, tendo em vista seu caráter restritivo e a inclusão dos agentes que haviam cometido crimes durante a ditadura; a extinção da ARENA e do MDB, imposta por lei, junto com as novas regras de criação de partidos políticos, permitiram que o governo criasse uma forte agremiação de apoio ao regime, o Partido Democrático Social (PDS), ao mesmo tempo em que a oposição se dividiu em diferentes partidos5; e as eleições de 1982 ainda foram disputadas sob as regras restritivas da propaganda eleitoral criadas pela Lei Falcão.

Assim, as ações do governo Figueiredo continuavam seguindo o roteiro de seu antecessor: buscava-se, por meio da aprovação de reformas constitucionais, ampliar os espaços de participação política sem alterar as bases institucionais do regime e impondo limites à competição eleitoral. A convocação de uma assembleia constituinte

4 Nessa época, popularizam-se obras que defendiam a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, como, por exemplo, os trabalhos de Raymundo Faoro, “Assembleia Constituinte: a legitimidade recuperada”, de 1981, e Dalmo Dallari, “Constituição e Constituinte”, de 1983.

5 Além do PDS, foram criados o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT), o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Popular (PP). Os dois últimos também contavam em seus quadros com apoiadores do regime autoritário.

não fazia parte desse projeto e a cúpula do governo estava segura de que obteria mais uma vitória no Colégio Eleitoral, onde o PDS tinha maioria para eleger, dentro de seus quadros, o próximo presidente da República. Isso completaria o processo de “devolução do poder aos civis” e encerraria o longo período de intervenção direta das Forças Armadas, mantendo-se sua função tutelar.

A defesa da Constituinte, portanto, identificou-se com a defesa da redemocratização do país. Ao conquistar o governo dos três Estados mais importantes da federação (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) nas eleições de 1982, a oposição se fortaleceu ainda mais, ao mesmo tempo em que uma severa crise econômica minava as bases de apoio ao regime. Junto com várias organizações da sociedade civil, os partidos de oposição lançam, em 1984, a campanha pelas “Diretas Já”, que buscava, por meio da aprovação de uma emenda constitucional, conhecida como Emenda Dante de Oliveira, realizar eleições diretas para a sucessão de Figueiredo. O notável desenvolvimento dessa campanha, que se constituiu no maior movimento de massas da história do Brasil até então, tornou o regime autoritário ainda mais impopular e diminuiu seu controle sobre o processo de abertura. As lideranças da oposição demonstraram que não apenas tinham reocupado os espaços institucionais, mas que contavam com o apoio de um amplo setor da sociedade, especialmente nos grandes centros urbanos, para reivindicar mudanças mais profundas do que aquelas pretendidas pelo governo.

Embora a Câmara dos Deputados tenha rejeitado, em abril de 1984, a emenda das “Diretas Já”, o governo perdeu a força política que precisava para manter seu projeto6. A mobilização da sociedade abriu o caminho para a transição democrática, que foi capitaneada pelo PMDB e os setores dissidentes do regime organizados na Frente Liberal, que, juntos, formaram a Aliança Democrática e elegeram,

6 Após a derrota da Emenda Dante de Oliveira, o governo Figueiredo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, conhecida como Emenda Leitão de Abreu, nome do ministro da Casa Civil que a havia formulado. Por meio dessa emenda, o mandato do presidente da República seria reduzido para quatro anos e as eleições diretas seriam realizadas em 1988. Após a oposição tentar usar o projeto para colocar novamente em pauta o voto direto para a sucessão de Figueiredo, o governo retirou a proposta do Congresso Nacional.

no Colégio Eleitoral, a chapa formada por Tancredo Neves e José Sarney.

O uso da institucionalidade do regime autoritário para eleger o candidato da oposição reforçou o caráter negociado da transição democrática no Brasil, que envolveu tanto o setor militar quanto os setores civis do regime, que eram necessários para a obtenção de maioria no Colégio Eleitoral. O programa da Aliança Democrática previa a convocação de uma Assembleia Constituinte, porém, os acordos feitos na transição não permitiram que ela tivesse caráter exclusivo (Netto, p. 246-249). Assim, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por meio da Emenda Constitucional nº 26/85, a qual, embora declarasse que a Assembleia seria “livre e soberana”, conferia ao Congresso Nacional, eleito em 1986, reunido em sessão unicameral, o exercício do poder constituinte7. A forma de congresso-constituinte era bem conhecida na história brasileira, tendo sido utilizada para a feitura das Constituições de 1891 e 1946. A Constituição de 1967 também havia sido votada pelo Congresso Nacional, mas seus poderes constituintes foram atribuídos após as eleições de 1966, por meio do AI-4 (Silva, 2000, p. 94-113).

O caráter congressual da Constituinte reforçava seus elementos de continuidade com o marco institucional anterior. Ao eleger seus membros utilizando as regras eleitorais criadas ainda sob o regime autoritário, a Assembleia tendia a ser formada por muitos parlamentares que apoiaram o regime. Além disso, a composição do Senado Federal e a desproporcionalidade na representação dos Estados na Câmara dos Deputados favoreciam a participação de setores conservadores da sociedade brasileira na Constituinte8.

O resultado dessas disputas entre mudança e continuidade foi contraditório. Os elementos progressistas da nova Carta são constan-

7 Os senadores eleitos em 1982 também fariam parte da Constituinte.

8 No decorrer dos debates legislativos sobre a proposta de convocação da Constituinte, houve várias emendas destinadas a modificar seu caráter. O próprio relator da proposta de emenda constitucional, deputado Flávio Bierrenbach (PMDB-SP) defendeu que fosse convocado um plebiscito para decidir se a Constituinte teria um caráter exclusivo ou congressual, além da adoção de outras formas de participação popular no decorrer dos trabalhos da Assembleia. Nenhuma dessas inovações foi aprovada (Barbosa, 2012, p. 197-204).

temente contrabalançados por disposições de cunho conservador. Por um lado, a Constituição de 1988 ampliou os direitos fundamentais; fortaleceu o papel dos partidos políticos, dos sindicatos e das associações representativas; dotou o Estado de recursos para realizar políticas sociais; aperfeiçoou as instituições do estado de direito, fortalecendo notadamente o poder judiciário e o ministério público; e ampliou a autonomia de Estados e Municípios. De outro lado, há déficits de representatividade no sistema político; as instituições do sistema de justiça não se submetem a controle público; o sistema tributário tem caráter regressivo; e o governo da União continua concentrando a maior parte dos recursos e das competências legislativas.

A Constituição de 1988 buscou atender às diferentes demandas de uma sociedade que havia passado por grandes transformações nas décadas anteriores, tornando-se majoritariamente urbana, alfabetizada, razoavelmente organizada, mas ainda profundamente desigual. Por obra do acaso, a Constituição foi promulgada quando o Brasil completava cem anos da tardia abolição da escravatura, o que trazia à mente a continuidade histórica das estruturas sociais e econômicas do país que dificultaram sua democratização. Um símbolo dessas dificuldades pode ser encontrado no próprio art. 1º: a denominação “Estado Democrático de Direito” foi utilizada pela primeira vez no direito constitucional brasileiro, representando o projeto de transformação desejado por parte da sociedade; ao mesmo tempo, a Constituinte manteve a denominação “República Federativa do Brasil”, que havia sido criada pela ditadura militar na Constituição de 1967, evidenciando os elementos de continuidade com o regime autoritário presentes no processo de transição.

A conjunção híbrida de disposições progressistas e conservadoras indica que o regime constitucional inaugurado em 1988 tem uma dupla face. A história das últimas décadas pode ser contada tanto do ponto de vista das mudanças trazidas pela Constituição quanto do ponto de vista de seu papel na manutenção das estruturas desiguais da sociedade brasileira.

Um dos primeiros aspectos que deve ser observado diz respeito à evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no

período, no qual houve uma melhora que fez o Brasil passar a ser classificado como país de alto desenvolvimento humano. Comparativamente, contudo, não houve mudança significativa na última década: em 2010, o Brasil ocupava a 88ª posição no ranking do IDH e, em 2019, encontrava-se na 84ª posição.

Gráfico 1. Brasil: Índice de Desenvolvimento Humano

Em relação ao PIB, o desempenho da economia brasileira sob o regime da Constituição de 1988 foi irregular. De 1991 a 2000, o PIB cresceu a uma taxa média anual de 1,57% e, embora no período de 2001 a 2010 esse crescimento tenha alcançado 3,68%, na década seguinte a média anual foi de apenas 0,25%9.

No que se refere ao próprio regime democrático, dois indicadores internacionais nos permitem acompanhar o desempenho da Constituição de 1988.

Segundo os dados da Freedom House, em 1998, após a primeira década de vigência da Constituição, o Brasil recebia uma nota 3,5, no meio da escala de 1 a 7 (1 = melhor; 7 = pior), sendo considerado ainda um país “parcialmente livre”. Nesse ano, o quesito “liberdades civis” recebeu nota 4, o que era inferior, de acordo com os critérios adotados pela organização, à nota 3 recebida no quesito “direitos políticos”. Em 2003, o Brasil foi classificado pela primeira vez como

9 Disponível em: www. nexojornal. com. br/ expresso/ 2021/ 03/ 03/ D%C3%A9cada-perdida-a-queda-do-PIB-em-2020-sob-perspectiva-hist%C3%B3rica. Acesso em: 12 jul. 2022.

“país livre”, recebendo a nota 2,5. Desde então, o país tem mantido a classificação “livre”, porém, a partir do relatório de 2019, o Brasil vem perdendo pontos na avaliação realizada pela Freedom House. A queda ocorreu nos critérios referentes à realização de eleições livres e justas, à liberdade das organizações não governamentais, à proteção contra o uso ilegítimo da violência, à liberdade de expressão, à igualdade de oportunidades e à liberdade acadêmica10.

O estudo Varieties of Democracy (V-DEM), realizado pela Universidade de Gotemburgo, classifica os regimes políticos em quatro tipos: democracia liberal, democracia eleitoral, autocracia eleitoral e autocracia fechada. Em 2018, o Brasil manteve sua classificação como democracia eleitoral, mas passou a fazer parte da lista dos países com maiores retrocessos democráticos, na qual permaneceu nos anos seguintes. Segundo o V-DEM, o processo de autocratização do regime político brasileiro se manifesta especialmente nos indicadores relativos à liberdade de expressão, ao controle do executivo pelo legislativo, à participação da sociedade civil e à qualidade do debate público. Em 2022, os indicadores do Brasil continuavam em declínio e o relatório anual destacou como pontos negativos a militarização do governo Bolsonaro e suas tentativas de deslegitimar o sistema de votação brasileiro11.

Antes que esses índices começassem a captar o declínio da democracia no Brasil, o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, já expusera a crise política em que o país mergulhara. Embora esse processo tenha seguido as formalidades previstas na Constituição, ele se caracterizou como um golpe parlamentar, que levou à derrubada da presidenta eleita sem que ela houvesse cometido crime de responsabilidade (ver cap. 4). Tendo em vista sua fragilidade, os argumentos jurídicos utilizados serviram apenas para disfarçar a chegada ilegítima ao governo de uma nova coalizão política, que, valendo-se da crise econômica e da convulsão criada pela Operação Lava-Jato, conseguiu reverter o resultado eleitoral de 2014.

10 Disponível em: https:/ / freedomhouse. org/ . Acesso em: 22 ago. 2022.

11 Disponível em: https:/ / v-dem. net/ . Acesso em: 22 ago. 2022.

Tão grave violação das normas democráticas não deixaria de acarretar muitas consequências negativas para o sistema político. Durante a presidência de Michel Temer, a instabilidade política e econômica continuou minando o apoio aos partidos que comandaram os diferentes governos regidos pela Constituição de 1988. A prisão do ex-presidente Lula buscou retirá-lo da competição eleitoral e parecia desferir um golpe mortal no partido político que mais tempo estivera à frente do executivo federal. Com a eleição de Jair Bolsonaro, os abalos no regime democrático alcançaram um novo patamar de gravidade. Três décadas de vigência da Constituição de 1988 não impediram que chegasse à presidência da República um defensor declarado da ditadura militar.

Tanto a trajetória política de Bolsonaro, quanto sua campanha eleitoral, demonstravam que seu objetivo era desmontar o regime democrático e instaurar um governo autoritário, com apoio das Forças Armadas. A adesão da maioria da sociedade à sua candidatura provou à exaustão que o projeto de democratização do país, representado pela Constituição de 1988, havia sido interrompido. Após quatro anos de um governo desastroso, Bolsonaro ainda alcançou 49% dos votos no 2º turno de 2022, o que demonstra o desapego à democracia de vários setores da sociedade brasileira.

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado que regimes autoritários podem resultar de um processo contínuo de corrosão dos pilares da democracia, em vez de golpes militares ou da adoção de estados de exceção. Nesses casos de “erosão democrática” (Ginsburg e Huq, 2018), governantes eleitos utilizam-se das vias legais para, paulatinamente, por fim ao regime democrático. Dentre os instrumentos de que um líder autoritário dispõe para realizar seus objetivos, encontram-se o controle da administração pública, a fim de impedir que seus órgãos coloquem freios às ações arbitrárias do chefe do executivo; a imposição de limites ao debate público, buscando reduzir os espaços de crítica ao governo; e a eliminação dos mecanismos constitucionais de freios e contrapesos.

A longa lista dos ataques de Bolsonaro à democracia não cabe, nem mesmo de forma resumida, neste capítulo12. Porém, algumas de suas ações destinadas a gerar impactos prolongados sobre a democracia no Brasil precisam ser destacadas. No campo da administração pública, o governo Bolsonaro conseguiu desmontar as políticas de meio ambiente, de direitos humanos, de proteção dos povos indígenas e quilombolas, e de participação social, dentre outras. Em todas essas áreas, substituiu-se a condução das políticas públicas com base na Constituição e nas leis por ações e omissões ilegais que buscam favorecer os apoiadores do governo e minar as bases sociais dos movimentos democráticos.

No que se refere ao debate público, a difusão de fake news e os constantes ataques à oposição e ao judiciário buscaram deslegitimar as instituições democráticas perante a sociedade, dificultando que parcelas do eleitorado acolhessem as críticas ao governo e criando bolhas de informação sob seu controle. Nesse campo, as críticas ininterruptas ao sistema de votação eletrônica e à justiça eleitoral afetaram a confiança de parte da população em uma instituição fundamental da democracia e prepararam o terreno para que apoiadores de Bolsonaro não aceitassem sua derrota em 2022.

Por fim, o sistema de freios e contrapesos estabelecido pela Constituição de 1988 encontra-se bastante danificado. Além de obter o apoio do Centrão no Congresso Nacional, Bolsonaro conseguiu que a Procuradoria-Geral da República servisse de anteparo às investigações contra ele, bloqueando os canais para a abertura de um processo de impeachment. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, as nomeações de dois ministros foram orientadas pelo objetivo de contar com membros da Corte que fossem leais ao governo e pudessem contribuir com sua proteção13.

12 Uma síntese das ações antidemocráticas do governo Bolsonaro é apresentada em Brito et al. (2022). Nobre (2022) oferece uma análise do governo Bolsonaro no contexto da crise da democracia no Brasil.

13 No primeiro ano do governo Bolsonaro, o STF atuou de maneira tímida, concedendo apenas oito liminares em ações apresentadas contra o governo. Após a eclosão da pandemia, o Tribunal deferiu, até março de 2021, vinte liminares contra atos do governo (Almeida, Cunha e Ferraro, 2021).

Os danos causados pelo governo Bolsonaro à democracia ainda terão que ser avaliados. Não obstante, esse período mostra que a Constituição de 1988 ficou aquém dos objetivos de transformação social que a inspiraram e que é necessário investigar de que modo o funcionamento das próprias instituições constitucionais pode ter dificultado a realização desses objetivos. Assim, a perspectiva adotada neste trabalho irá privilegiar a análise dos obstáculos ao processo de democratização do país criados pela ordem constitucional, com ênfase nos limites impostos à democracia pela persistência das desigualdades da sociedade brasileira.

Diagnósticos pessimistas sobre a Constituição de 1988 estiveram presentes em vários momentos de sua vigência. Tais dúvidas não são estranhas a novas Constituições, que enfrentam muitas dificuldades para comprovar sua capacidade de gerir os conflitos sociais. Elkins, Ginsburg e Melton (2009) estimam que as Constituições duram em média apenas dezenove anos. Além do ambiente em que as Constituições operam, sua durabilidade depende de vários fatores associados ao desenho constitucional, como a participação dos cidadãos na elaboração da Constituição e no governo; a flexibilidade dos processos de reforma constitucional; e a especificidade das disposições constitucionais, tanto em relação a seu nível de detalhamento quanto à abrangência de matérias reguladas pela Constituição. Em seu conjunto, esses fatores contribuem para que diferentes grupos tenham interesse na manutenção da ordem constitucional e renegociem constantemente os termos desse acordo político.

No caso de Constituições que promovem a transição de um regime autoritário para um regime democrático, os desafios são ainda maiores, uma vez que a nova ordem constitucional pretende alterar de modo substancial os padrões de governo e as relações entre o Estado e a sociedade. Tanto os agentes públicos quanto os cidadãos devem aprender novas formas de interação e agir políticos, o que traz um componente inevitável de instabilidade nos primeiros anos de vigência da Constituição. Os casos em que, ao lado da reorganização do sistema político, a nova Constituição busca promover também mudanças sociais e econômicas parecem ser aqueles em que há maiores riscos de fracasso.

Para compreender mais as dificuldades enfrentadas pela ordem constitucional inaugurada em 1988, nosso caminho irá explorar as relações entre desigualdade e democracia. A Constituição assumiu a tarefa de construir um regime democrático e reduzir as desigualdades da sociedade brasileira. No Brasil, os avanços e recuos em um desses campos contribuem para os avanços e recuos no outro campo e a análise da Constituição de 1988 deve dar conta dos movimentos de progresso e retrocesso que compõem os dois lados de sua história.

1. DesigualDaDes

A desigualdade é o maior problema da sociedade brasileira. Em qualquer campo, diversos indicadores demonstram as profundas disparidades que separam os cidadãos e cidadãs no que se refere à renda, riqueza, expectativa de vida, saúde, escolaridade e acesso a bens culturais, dentre outros. Mesmo pessoas que passam poucos dias no país dificilmente deixam de perceber as enormes distâncias entre ricos e pobres ou entre brancos e negros, visíveis em todos os ambientes sociais.

A incontornável presença da desigualdade no cotidiano demonstra que ela é responsável por organizar várias relações sociais no Brasil. Essa desigualdade não corresponde a diferenças de caráter individual, decorrentes das aptidões, escolhas ou do mérito das pessoas, mas à existência de mecanismos estruturais que operam de modo a produzir desigualdades persistentes na sociedade (Tilly, 1998). Tais mecanismos também podem funcionar de maneira conjunta em alguns ambientes, reforçando mutuamente seus resultados.

Embora a desigualdade apresente múltiplas dimensões, é importante distinguir as áreas da vida social em que ela produz maiores impactos. Segundo Therborn (2013, p. 48-54), há três tipos principais de desigualdade14:

14 Therborn se baseia na abordagem das capacidades, desenvolvida por Amartya Sen, para identificar as formas de desigualdade que mais afetam os seres humanos.