FIESTA E IDENTIDAD CULTURAL

(San Andrés Tuxpan, Iguala, Gro)

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT HUMANIDADES

Manuel Asensi Pérez

Catedrático de Teoría de la Literatura y de la Literatura Comparada Universitat de València

Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

M.ª Teresa Echenique Elizondo

Catedrática de Lengua Española Universitat de València

Juan Manuel Fernández Soria

Catedrático de Teoría e Historia de la Educación Universitat de València

Pablo Oñate Rubalcaba

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universitat de València

Joan Romero

Catedrático de Geografía Humana Universitat de València

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Universidad Carlos III de Madrid

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

FIESTA E IDENTIDAD CULTURAL

(San Andrés Tuxpan, Iguala, Gro)

FEDERICO SANDOVAL HERNÁNDEZ

tirant humanidades

Ciudad de México, 2023

Copyright ® 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant Humanidades publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.mex

Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

© Federico Sandoval Hernández© EDITA: TIRANT HUMANIDADES

DISTRIBUYE: TIRANT HUMANIDADES MÉXICO

Av. Tamaulipas 150, Oficina 502

Hipódromo, Cuauhtémoc, CP 06100, Ciudad de México

Telf: +52 1 55 65502317

infomex@tirant.com

www.tirant.com/mex/

www.tirant.es

ISBN: 978-84-19376-85-5

MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

París era una fiesta. Le creemos al escritor gringo muy querido en Cuba, don Ernest, autor de El viejo y el mar. Pero igual a Federico cuando nos dice que San Andrés Tuxpan también lo era, y lo es. Ambos sitios, tan lejanos en geografía pero no en humanidad, fundamentan tal aserto en lo lúdico, en ese anhelo de divertimento y catarsis para acercarse al momento primigenio, aquel que modela nuestra identidad no sólo cultural, sino también social, política y económica, insertando incluso lo religioso en todas ellas. Faltaba más, como dicen en mi tierra.

En efecto, la fiesta da identidad porque implica una vuelta al caos, al principio de todo, en el cual cada individuo tiene la posibilidad de renacer, rehacerse, reasumirse y recrearse en una perspectiva de libertad, aunque dentro de un territorio simbólico que no se atreve a dejar de lado porque es el que da unidad, principio, desarrollo y fin, al confluir ahí el tiempo y el espacio, dones esenciales y fundamentales para la vida humana.

El tiempo y el espacio, cuyo encuentro inicia el mundo, marcan el punto fundamental de cualquier estrategia de relación humana: sea física, espiritual, racional. Una de las maneras o formas de acercarse a ese tiempo básico de la creación es la fiesta, misma que, sin olvidar sus características rituales, cumple con dos momentos especiales en lo social: uno personal, otro colectivo. Ambos se construyen y definen en lo cultural, por supuesto.

Este último concepto: lo cultural, es el fundamento teórico que utiliza nuestro amigo Sandoval para definir la realidad tuxpeña del pueblo guerrerense en cuestión. Se trata de un asunto de larga data, con antecedentes que podemos ubicar como mínimo ochocientos años antes de nuestra era, con los olmecas como estilo e influencia madre, siendo su rasgo más persistente el del culto al jaguar. Con

el tiempo, chontales, nahuas, matlatzincas, otomíes, españoles, africanos, asiáticos y demás se harían de esta impronta, heredándonos una historia plagada de resistencias, oposiciones, adaptaciones y acomodos, toda vez que siempre cuesta aceptar lo extraño de buenas a primeras.

Lo cierto es que todos los allí presentes se hicieron de un bagaje cuya base se definiría en torno a la laguna, de la que, como se refiere en el texto, surgirían nichos ecológicos interconectados, todos y cada uno socialmente necesarios para la sobrevivencia y la subsistencia de los pobladores.

No en vano, estos sitios se convirtieron en símbolos que integran lo humano en múltiples vertientes. No son independientes, ni aislados, de ahí que se les considere con vida propia, capaces de soportar en sí mismos lo real y lo imaginario, lo físico y lo intangible, lo sacro y lo profano. Una piedra, una cueva, un árbol, una montaña, una laguna, son y representan entonces espacios y tiempos míticos, más que espacios geográficos o territoriales concretos.

¿Qué características específicas tiene el pueblo de Tuxpan? ¿Cuáles son sus rasgos identitarios? ¿Qué representan las fiestas patronales, agrícolas y demás en la vida del pueblo? ¿Cómo inciden semejantes eventos en los rasgos culturales de los pobladores del lugar? A todo lo anterior responde el escrito del que hablamos. Que su lectura sea grata y nos deje muchas inquietudes para la investigación de éste y demás ámbitos de nuestro estado.

TOXPAN: LUGAR DE CONEJOS

“El ciclo se compone de ocho cuentos que van desde “Conejo y Coyote”, “Conejo y Lagarto”, “Conejo y Tapir”, “Conejo y Venado”, “El leñador y el Conejo”, “El Cazador y el Conejo”, “Conejo ante Dios” y “Conejo en el chilar”.

“A fin de que Dios le conceda una estatura mayor, el conejo engaña sucesivamente, hasta liquidarlos, a un tigre, un mono, un lagarto y a una serpiente. Cuando se presenta con las pieles de las víctimas, pide su recompensa:

—Hazme grande.

Dios lo miró con una mirada sin peso, para decirle:

—No. Eso no puede ser, si siendo pequeño eres como eres, si fueras grande quizás yo no sería Dios.

Y tomándolo de las orejas lo lanzó al suelo y al caer adelantó, para defenderse, las manos y del golpe le saltaron los ojos y alargaron las orejas.

Luego, lo encerró en la luna, donde se le contempla rodeado de luz”.

“Por una charla que le escuche a Román Güermes, me pareció entender parte de la dinámica secreta de estos relatos. En la Huasteca, entre la zona náhuatl recibe el nombre de coyote el mestizo o ladino, es decir, aquel que pertenece al mundo que explota a las poblaciones indígenas. Lo que permitiría una nueva lectura: El indio es la víctima astuta que burla una vez y otra vez al ladino para no ser destruido, para que el coyote no lo “devore”. Con ello podríamos explicarnos entonces la difusión considerable que este relato ha alcanzado en las lenguas indígenas de México”.

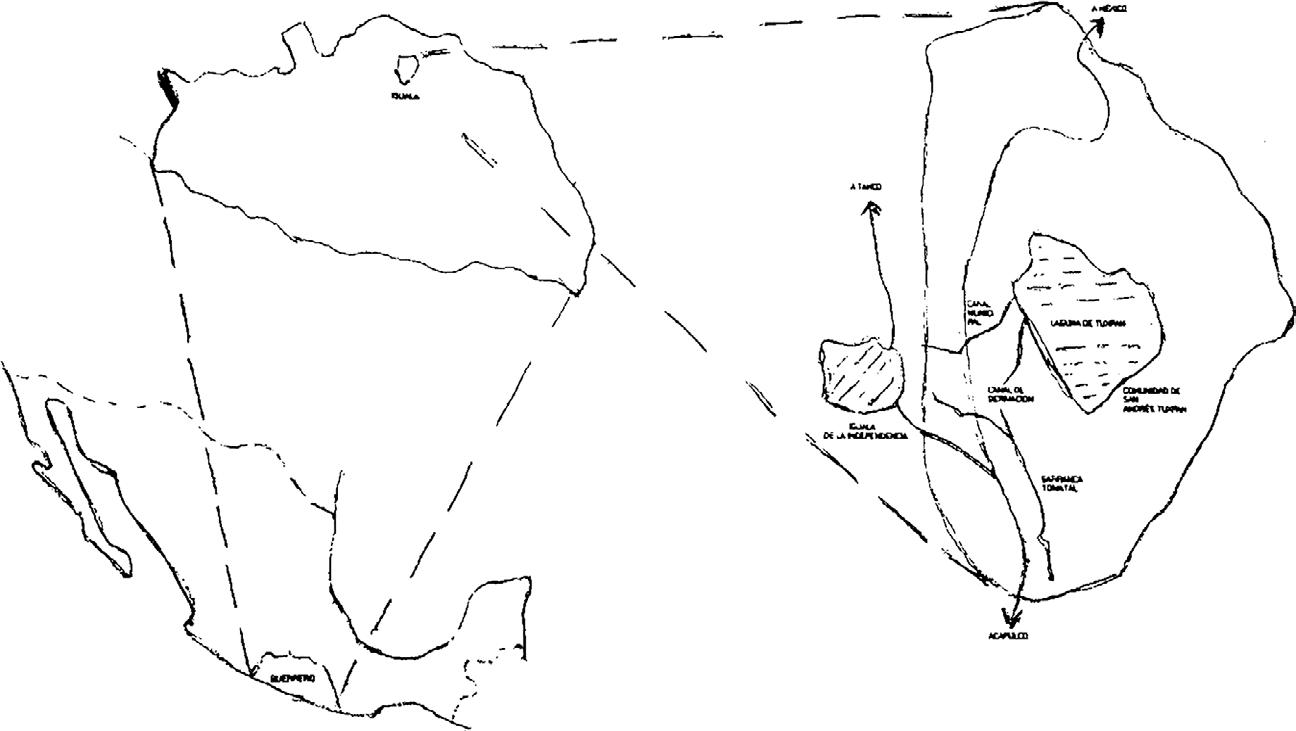

Carlos MontemayorTuxpan, municipio de Iguala de la Independencia del estado de Guerrero, es una localidad rural de menos de 2,500 habitantes, donde la propiedad de la tierra, sus formas de organización y toma de decisiones de sus miembros es comunal, la asamblea se encarga de llevar a cabo las determinaciones. La mayoría de la población de la localidad labora en el área de servicios (domésticos y de negocios), en oficinas gubernamentales y en restaurantes, oficinas privadas, educativas, etc. Una porción menor de esta población, aproximadamente el 10%, realiza diversos trabajos que demandan lugares aledaños: de albañilería en las ciudades de Iguala y de Taxco; otro 10% desarrolla actividades agrícolas.

Otro aspecto geoeconómico de interés, es que la población de Tuxpan ha suministrado a la zona minera de Taxco, durante cientos de años, fuerza de trabajo, alimentos y artesanías de palma, así como materiales para la construcción que abundan en ambas regiones.

Tuxpan se encuentra en una microcuenca lagunar que constituye el eje de las actividades agrícolas, de tal manera que la cultura del agua predomina en el pueblo de Tuxpan, en esa zona, donde el periodo de estiaje abarca más de siete meses al año y aunque industrialmente no ha tenido importancia, mantener a la laguna con agua ha sido fundamental para la vida económica de la región centro y norte de Guerrero.

La ubicación del lago de Tuxpan, a una altura de 70 mts. aproximadamente por arriba del nivel de la ciudad de Iguala, que como cabecera municipal tiene al distrito de riego No. 68 bajo su jurisdicción, lo que ha provocado conflictos por el recurso agua1 entre los agricultores dedicados a la exportación, ganaderos, empresarios y funcionarios gubernamentales de Iguala con la comunidad de Tuxpan.

Estas confrontaciones se han mantenido en los últimos 60 años, al ser el distrito de riego más importante de la entidad, ya que desde 1942 este vaso fue utilizado como depósito de agua, y esto se dio, según el expresidente del Comité Prodefensa de la Laguna de Tuxpan, a raíz de que un técnico de la SRH2 convenció a los funcionarios de gobierno, con base a la demanda de agricultores del valle de Iguala,

1 R. Brown, Lester, Ariel, España, 1997, p. 131

2 Entrevista con Juan Rodolfo Martínez, Tuxpan, febrero de 2001, La Secretaría de Recursos Hidráulicos, fue la institución encargada, desde 1930 hasta 1980, de la construcción de las presas de almacenamiento para riego y agua potable, actualmente Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

para convertirla en una “presa”. Para llevar a cabo este proyecto la barranca del Tomatal fue desviada, haciéndola desembocar en la laguna de Tuxpan, cuestión que como veremos más adelante, produjo el gran problema del azolve y la consecuente disminución de su volumen.

Y en 1960, la comisión del Río Balsas absorbe a la del Tepalcatepec, de esta manera en medio siglo se perdieron 128.3 hectáreas de espejo de agua y la parte más profunda se redujo, al pasar de 17.5 metros en 1942 a 7.25 metros a principios de los años 90’s.

El último estudio batimétrico con el que se cuenta fue realizado en 1997, por investigadores de la Escuela de Ecología Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero y reportó una profundidad máxima de 4.5 a 5.5 mts., por lo que la pérdida rebasa las ¾ partes del volumen de agua. Sin embargo, el Comité Prodefensa de la Laguna de Tuxpan, no consideró este reporte totalmente verídico, pues presume que no se detectaron con exactitud los niveles de los lugares más bajos de la laguna; según la apreciación de esta organización la pérdida ha sido de aproximadamente 2/4 partes del volumen de agua.

Por lo anterior, resulta pertinente el enfoque que ha desarrollando para abordar el estudio de la historia del aprovechamiento de los recursos hídricos y en particular el relativo a los lagos:

La influencia de control de los lagos, determinaba no solo la distribución y densidad de las poblaciones, sino las redes administrativas y la economía local de pueblos capitales y subordinados. Así como las cabeceras tendían a concentrarse cerca de los principales centros de agua, los sujetos tendían a ocupar tierras más altas, con frecuencia conectadas con pequeñas corrientes3

3 Gibson 1967:50, en Tortolero, Alejandro, El agua y la historia medioambiental: revisión historiográfica y estudios de caso. Centro Francés de estudios mexicanos y centroamericanos, U. De G. Instituto Mora, CEMCA, México 1996. p. 440-446 y 447.

Así mismo, el estudio del proceso de aprovechamiento de dichos recursos, resulta esclarecedor en distintos ámbitos, pues en éste se cruzan.

Innumerables campos de la actividad humana, como en la desecación los lagos se observa uno de los rasgos depredadores del progreso económico, que históricamente ha acarreado nefastas consecuencias para los ecosistemas. Algunos recursos naturales que parecían inagotables se han convertido en escasos y adquieren propiedades de bienes económicos. La historia ambiental que nos remite a la destrucción de los lagos con el consecuente siglo de castigo ecológico que hoy día estamos viviendo4.

De ahí que esta investigación desarrolle un estudio interdisciplinario de los diversos problemas que afronta la comunidad, la laguna de Tuxpan y cómo han venido repercutiendo en los de carácter socioeconómico y cultural de la comunidad. Y a partir de ello se analizan las posibilidades de una relación armónica entre la producción, el ambiente, las relaciones sociales y la cultura. Tendencia que descarta la imposición de modelos externos, en la medida que supone autonomía organizativa y un autoconocimiento de las potencialidades y límites de la comunidad, que:

No solo se da por clasificar y nombrar en la lengua indígena, los recursos naturales y fenómenos de sucesión ecológica, sino también porque siguen subsistiendo un conjunto de regulaciones que los indígenas le dan al uso de los recursos naturales, tanto en el plano cultural y social, como en el económico, político y tecnológico; regulaciones que por lo común no tienen las formas de explotación individualizada o comercial5.

La línea de análisis se enriquece con la perspectiva propuesta por Miguel León Portilla, pues en el caso que nos ocupa permite estudiar la manera en que los tuxpeños se han organizado y las formas en las

4 Tortolero, Alejandro, El agua y la historia medioambiental: revisión historiográfica y estudios de caso. Revista Iztapalapa 50, enero-junio del 2001, p. 447.

5 Martínez Sifuentes, Esteban, La veda en el Lago de Pátzcuaro, INI/SEDESOL, México, 2002, p.34 y además ver Argueta, V. Arturo “los purépechas”, en Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. Región Centro, INI, 1995, p. 35.

que han actuado con relación a su entorno natural, bajo el supuesto de que:

Los indígenas puedan regir plenamente los intereses de su vida interna mediante normas y órganos propios, implicando además el derecho y la obligación de aprovechar y cuidar los recursos naturales existentes en las tierras y territorios ancestrales, así como establecer y ejercer formas de participación indígena en la que se ha descrito como una atención pública transversal con la participación de todas las instancias del gobierno, esto implica que se reconozca su personalidad como entidades de derecho público. Sólo a partir de ahí podrán alcanzar ellos la autonomía por la que tanto han luchado6 .

Bajo el enfoque propuesto aquí, el análisis de la sustentabilidad conduce al tema de la “compatibilidad”. El concepto de “desarrollo sustentable” y el fenómeno de la “globalidad” ya plenamente conceptualizado hacia los años noventa, empezó a mostrarse como una especie de fatalidad histórica, ante la que no quedaba más opción que amoldarse a la dinámica que imponía.

Este fenómeno, ponía en entredicho las estructuras nacionales y generó un resurgimiento, aun cuándo inicialmente sólo fuese en el plano discursivo de las “etnias” y las comunidades locales, también contrapuestas a las estructuras nacionales.

Posteriormente, las guerras, el terrorismo, la amenaza de la escasez del agua, los alimentos, los combustibles, así como el cambio climático repercutieron en la re conceptualización del desarrollo sustentable, inclinándose primero hacia el énfasis en el sentido integral del mismo y surgiendo luego el de compatibilidad en el que se les reconocía su importancia a las pequeñas comunidades de diversas partes del mundo. En el caso de México, se combinó, además, con un discurso de reivindicación a los pueblos indígenas de raíces remotas.

6 “Hacia una nueva relación” discurso pronunciado en la presentación del programa nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas 2001-2006, en la mesa del Nayar, Nayarit. El 6 de marzo del 2002. Tomado de www.presidencia.gob.mx

Hacia finales del siglo XX, empezó a cobrar fuerza la idea de que la localidad y la globalidad podían ser compatibles7, pues en la medida que la primera actuara dentro de su propia lógica y tradiciones, podía insertarse en la segunda de manera constructiva, además de que la legislación internacional le favorecía.

Lo anterior, dio un nuevo sentido a los estudios antropológicos, ecológicos y culturales, que se habían desarrollado años atrás, sobre la búsqueda de la racionalidad y la lógica de las localidades antiguas y posmodernas.

El concepto de compatibilidad implica poner por delante el ambiente y no la producción o el dinero, y se puede definir como la capacidad de lograr una producción siempre y cuando ésta no perturbe a la naturaleza, es decir, hacer depender el ciclo económico del ciclo natural, ello implica la negación del principio de que hay que dominar a la naturaleza, un segundo aspecto es el de que la renovación del recurso natural supone la renovación de los humanos, y esto implica una elevación del nivel y calidad de vida de la población, un tercer aspecto es el que la producción no debe basarse en la monoproducción agrícola o industrial, sino en el cultivo del ecosistema urbano, un cuarto aspecto es el de tratar de garantizar una reducción en los ritmos y volúmenes de extracción, un quinto aspecto, la multiplicación del recurso natural como precondición para la producción y la multiplicación cualitativa del recurso humano, un sexto aspecto es el de entender que las propuestas de ecología productiva deben verse como parte de la búsqueda de la restauración de los ecosistemas naturales y por último, son los aspectos concernientes a la nutrición balanceada y salud natural que van de la mano con lo anteriormente dicho y a favor de una nueva relación entre los hombres-mujeres-sociedades con la naturaleza8.

7 “Lo glocal es un espacio para el engarzamiento de los espacios, el resurgimiento de lo local como condición de la competitividad y de la regulación social, por una parte y la globalización como espacio económico-cultural por la otra, la posibilidad de coexistencia de modelos de desarrollo diferentes en una misma área de libre comercio” (Lipietz y Leborgne 1989) (Lipietz 1992-1993) Palan y Gills 1994) Anthony Giddens 1984) Benko, Georges y Lipietz, Alain, De la regulación de los espacios a los espacios de la regulación.

Revista Diseño y sociedad No. 5 1995/primavera, UAM Xochimilco, México, p. 5 a 9.

8 Ver Torres C. Ibid. P.72-74, además ver, Schoijet, Mauricio en sociológica, año 8, num. 23, esto es materia de la sociobiología, Fetscher, Iring, Condiciones de supervi-

En el caso de Tuxpan, se encuentran avances hacia la compatibilidad por un conjunto de circunstancias que se intentarán analizar aquí, la hipótesis es que los tuxpeños han mostrado con hechos que sí es factible un proyecto alternativo que permita, entre otras cosas, la conjunción de las instituciones gubernamentales y la participación de los sujetos sociales. Un factor geopolíticamente estratégico, que ha contribuido y coadyuvado a la construcción de una globalidad positiva caracterizada no sólo por ser para las mayorías, como dice Noam Chomsky, sino también para las minorías donde el constructo de glocalidades permitan que lo urbano y lo rural no se excluyan.

Lo glocal es un espacio para la interdisciplinariedad, la regulación de lo local, el engarzamiento de los espacios, el resurgimiento de lo local como condición de la competitividad y de la regulación social, por una parte y la globalización como espacio económico-cultural por la otra, la posibilidad de coexistencia de modelos de desarrollo diferentes en una misma área de libre comercio9.

Esta población, además, ha hecho valer lo que textualmente dice el Art. 169 de la OIT:

La conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a que se aplican las disposiciones del presente convenio; y como es a través de la historia que los pueblos indígenas han desarrollado sistemas de manejo y uso de la naturaleza bajo la visión de la sustentabilidad, para cubrir sus necesidades básicas y esenciales para su permanencia, respetando, protegiendo y conservando su base productiva, que son los recursos naturales, éstos son parte de un todo, son parte del cosmos, que es el orden; y como la cultura es el fundamento de la identidad étnica, los mitos y los símbolos colectivos crean identidad y aglutinan basándose en dos conceptos fundamentales: la creencia de que los humanos son parte integral y activa del cosmos y

vencia de la humanidad, Afa, Barcelona, 1988. M. Altieri An ecological Basis for the development of Alternative agricultura systems for small farmers in the third World J. Alternative Agriculture, mimeo. 1986.

9 (Lipietz y Leborgne 1989) (Lipietz 1992-1993) (Palan y Gills 1994) (Anthony Giddens 1984) Benko, Georges y Lipietz, Alain, De la regulación de los espacios a los espacios de la regulación. Revista Diseño y sociedad No. 5 1995/primavera, UAM Xochimilco, México, p. 5 a 9.

la visión de una madre tierra que hay que cuidar porque es una manifestación de los supranatural (o inmanente), la cual es compartida por la mayoría de los sistemas de creencias indígenas en América Latina10

En este conjunto de consideraciones queda inserta la presente investigación, donde el énfasis está en lo local y cuyas diversas fuentes, tanto documentales como orales, responden al enfoque propuesto. Por lo que toca a las primeras, fue particularmente interesante un expediente relativo a la población de Tuxpan, que se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN) y que permitió corroborar datos de la historia de la comunidad, así como verificar el uso de los recursos jurídicos y políticos, por parte de ésta, como ejercicio de su relativa autonomía sobre todo en el período colonial y posterior a él.

Dicho expediente, contiene copias de documentos de los fondos: Cédulas reales e indios, que se encontraban en posesión del Comisariado de bienes comunales del pueblo de Tuxpan, y que fue entregado al AGN. Asimismo, fue posible contar con testimonios orales de algunas personas de la comunidad de San Andrés Tuxpan, entre los que se encuentran el comisario Don Efrén Taboada y el expresidente del comité prodefensa de la laguna de Tuxpan, Juan Rodolfo Martínez, así como otros pobladores con experiencia en la defensa de su territorio sobresaliendo Don Victorino Ramírez y Don Benito Figueroa. Los que permitieron constatar la pervivencia de una “postura indígena”, respecto a la importancia y jerarquía del manejo de las aguas de los lagos como elemento central para las actividades de la comunidad.

Cabe señalar que, para la aproximación a estas fuentes, ha resultado particularmente útil la perspectiva que aporta la historia cultural:

10 “Uno de los múltiples atributos de las sociedades indígenas de México: la preservación de la biodiversidad” Fernando Bravo, Mendoza, 1996, citado por Sifuentes en la p. 64. Ronald Nigh y Nemesio J. Rodríguez, Territorios violados. Indios, medio ambiente y desarrollo en América Latina, CONACULTA/INI, México, primera edición, en Col. “Presencias”, 1995, p.69-75, citado por Sifuentes en p. 65.