METAMORPHOSE DAKAR

METAMORPHOSE DAKAR

Est-ce que la re-convocation des techniques constructives et des modes d’habiter traditionnels offre une façon d’envisager une véritable architecture contemporaine et durable au Sénégal aujourd’hui ?

Recherche de mémoire master

Semestre 9 - 2022

Encadrée par Marc Armengaud et François Gruson École Nationale Supérieure d’Architecture Paris - Malaquais

Thibault Félix

Cycle Master 5

+33 7 87 24 07 63

thibault.felix@paris-malaquais.archi.fr

AVANT-PROPOS

Valeurs des matériaux.

Tout commence avec un cours intitulé « Valeurs des matériaux », qui m’a été enseigné par Ariane Wilson en deuxième année de licence (2019). Notre intérêt porte sur les valeurs symboliques et immatérielles qui sous-tendent le choix des matériaux. Ainsi, je découvre le travail de Bernard Rudofsky ou encore d’Hassan Fathy, qui perçoit dans la terre crue une forme d’empowerment. Je poursuis mon intérêt dans ce domaine à l’occasion d’un stage dans l’agence Perraudin Architecture (2019). Je travaille sur des principes de ventilation naturelle et dessine les menuiseries pour une maison construite en terre crue à Djilor, au Sénégal. Je découvre l’architecture vernaculaire et comprends alors l’intérêt de ces procédés constructifs dans une perspective écologique de l’architecture. En effet, ces architectures « sans architectes » témoignent bien souvent d’une grande intelligence constructive.

A quoi renvoie la terre crue ?

En Europe, le matériau refait surface en pleine prise de conscience écologique. Si auparavant la terre étaient choisis pour des raisons économiques ou pour faire face à des pénuries de bois, dans les années 1970, son retour est porté par des idéaux humanistes écologique de l’architecture. La connaissance de ce matériau et les savoir-faire qui avaient disparus avec l’exode rural sont redécouverts. En Afrique, la cause de sa disparition est avant tout liée à l’influence étrangère exercée au cours du processus de colonisation. Pour l’instant, tel qu’ils sont mis en œuvre, ces matériaux ne sont pas recevables. Au Sénégal, plus intensément encore que dans certains pays

voisins, ils font l’objet d’un rejet complet. Pourquoi ces pratiques ont-elles tant de mal à se développer, alors même qu’elles étaient fortement ancrées ? Ce travail de recherche est aussi l’occasion de comprendre les réticences quant à l’usage de ce matériau.

Urgence climatique.

Il est évident que nous avons pas tous la même responsabilité vis-à-vis du changement climatique. Cependant, la transition est d’autant plus urgente sur le continent Africain que ses villes et territoires sont les premiers touchés par le dérèglement climatique. Produire des architectures durables et inclusives n’est pas une option, c’est une nécessité ! Pour autant, ce qui est vrai en Europe ne l’est pas forcément en Afrique. Cette transition ne pourra pas se faire de la même manière selon les contextes socio-économiques. Que serait une architecture durable / soutenable au Sénégal aujourd’hui ? Les pays en développement ne disposent pas des mêmes ressources, moyens technologiques et financiers. L’exemple d’une école construite à l’aide d’une imprimante 3D au Malawi est peut-être caricaturale mais démonstratif du décalage de certains acteurs du bâtiment vis-à-vis du contexte. Il est temps de recourir en priorité à des techniques pertinentes, adaptées et moins polluantes.

Pourquoi s’intéresser à Dakar ?

D’une certaine manière, Dakar donne la tendance pour beaucoup d’autres métropoles et villes d’Afrique de l’Ouest. La ville telle qu’on la connait aujourd’hui est le fruit d’un métissage entre des traditions locales et l’influence du système colonial français, ce qui en fait une ville si captivante. Ces échanges ont fabriqué un paysage urbain fait de contrastes frappants. Il suffit de se déplacer à pied pour assister à des situations urbaines

plus surprenantes les unes que les autres. Des immeubles du Plateau, aux habitations vernaculaires de la Médina, essentiellement construit en terre crue dans l’entre-deux guerre, deux mondes semblent s’effleurer. Tout au long de son histoire, la presqu’île du Cap-Vert a été un vaste terrain d’expérimentations architecturales.

En 1978, Léopold Sédar Senghor, alors Président de la République du Sénégal donne un cadre législatif à l’architecturale Sénégalaise moderne. En s’appuyant sur les principes du parallélisme asymétrique, concept architectural théorisé par Senghor, les architectes doivent s’inspirer des « valeurs de la civilisation négro-africaine ». Bien que cette loi ait pu être détournée par certain architectes, elle témoigne tout de même des revendications identitaires qui ont accompagné la période d’indépendance.

Métamorphose.

La morphologie de Dakar explique en grande partie les problématiques territoriales liées à la surdensité ou à la mobilité. La ville est installée sur une presqu’île où elle ne peut s’étendre que sur quarante-cinq degrés, correspondant au débouché de l’isthme du Cap-Vert. Au cours de mes recherches, j’ai compris que pour aborder Dakar il fallait étudier son histoire. Comprendre comment elle était passée d’une petite ville coloniale abritant quelques milliers d’habitants à une agglomération saturée. Dans le déroulement de cette recherche, le lecteur suit les étapes de sa métamorphose. De l’installation des premières cases Lébou, aux premiers aménagements réalisés par les Français, aux politiques de logements des années 1950, jusqu’aux projets démonstratifs d’une métropole internationale, on suit l’évolution de Ndakaru.

INTRODUCTION

La croissance démographique importante de l’Afrique place le développement des villes et des territoires au centre des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. L’adoption de modes alternatifs de production de l’architecture est nécessaire afin de répondre à ces défis.

Le Sénégal est confronté à un besoin considérable et croissant en matière de logement. Bien que Dakar s’impose comme un centre économique important, générant plus de la moitié de la croissance économique national – 55 % du PIB – une grande partie de la population vit dans de mauvaises conditions. Or, le développement économique de Dakar ne cesse d’attirer les populations des zones rurales, représentant près de la moitié de la croissance démographique annuelle qui se situe à 3% pour l’année 2020. Alors que tous les moyens sont investis dans la réalisation de Diamniadio qui s’annonce comme la plus grande ville nouvelle d’Afrique sub-saharienne, la plupart des Dakarois ne croient plus en sa réalisation. S’adressant à une minorité de citoyens sénégalais, ce projet pharaonique émerge à une trentaine de kilomètres de Dakar.

La vulnérabilité de la presqu’île devant les changements climatiques appelle à repenser sa planification. Chaque année, à la saison des pluies les habitants de la banlieue dakaroise sont touchés par des inondations dévastatrices. En dépit des règlementations, ils subissent les conséquences d’un urbanisme incontrôlé. Qui plus est, les classes les moins aisées sont les plus touchées par la précarité énergétique. Dans les quartiers périphériques sous-équipés et sans emplois de

Dakar, beaucoup d’habitants n’ont pas accès à l’électricité voire à l’eau potable. Les logements, en particulier, ne sont pas adaptés aux conditions climatiques de la région, soumise à des phénomènes de sécheresse de plus en plus intenses.

Dans le même temps, à Diamniadio le projet d’un quartier luxueux a été approuvé par le gouvernement sénégalais qui voit dans la ville nouvelle le moyen de s’affirmer sur la scène internationale.

Sur la péninsule dakaroise, les modes de construction traditionnels font l’objet d’un regain d’intérêt. Non pas parce qu’ils sont traditionnels mais parce qu’ils sont écologiques. L’utilisation de ressources – matérielles et humaines – locales semble apporter des réponses concrètes tant d’un point de vue écologique qu’économique. Une telle initiative contribuerait à l’amélioration de l’habitat et aurait un rôle significatif à jouer pour le développement de l’économie locale et la création d’emplois. Cependant, malgré leurs nombreux avantages, des matériaux biosourcés ou géosourcés sont perçus comme fragiles et éphémères. En particulier, la terre crue étant associée au monde rural et à la pauvreté suscite la méfiance de la population néo-urbaine de Dakar.

Au moins deux éléments viennent expliquer le rejet des traditions constructives au Sénégal aujourd’hui : d’une part, l’histoire de la presqu’île du Cap-Vert est intimement liée à la présence française, et d’autre part, la privatisation de la production urbaine fait de la ville un objet rentable. Dans un premier temps, la mutation de l’habitat vernaculaire et des modes d’habiter traditionnels seront analysés au regard de la colonisation française (Partie 1). Et dans un second temps, les technologies traditionnelles seront mises en évidence comme un moyen de répondre aux enjeux climatiques et sociétaux (Partie 2).

Partie 1

Importation des modèles de planification occidentaux au détriment des villages traditionnels de la presqu’île du Cap-Vert

En l’espace de deux siècles, Dakar est passée d’une presqu’île pratiquement vierge – administrée en douze villages de pêcheurs – au statut de capitale de l’Afrique-Occidentale française (AOF) en 1902 puis de la République du Sénégal en 1960. Si la ville et ses habitants ont été profondément marqués par la période de colonisation, l’histoire de sa planification remonte bien avant que les autorités coloniales françaises n’importent leur modèle de ville européen. L’architecture vernaculaire témoigne de savoir-faire, d’un ordre géométrique et d’une organisation spatiale propre à la région sahélienne (A). Enfin, plusieurs siècles d’exploitation et de domination coloniale sont à l’origine de transformations profondes de l’habitat dakarois (B).

A/ Pratiques ancestrales

Transmis de génération en génération depuis des millénaires, les cultures constructives ancestrales ont été perpétuées et enrichies au cours de mouvements migratoires ayant marqués l’ensemble du territoire ouest africain. Une succession d’empires importants (l’empire du Ghana, l’empire du Mali) a participé à la diffusion de ces savoirs très anciens. Le Sénégal constitue un brassage de populations et de cultures qui résulte de ces échanges. Il n’y a pas de différence profonde entre l’architecture vernaculaire sénégalaise et malienne par exemple.

1_ Terre commune

Le Sénégal et plus largement les Etats d’Afrique de l’Ouest sont à comprendre au-delà de leurs frontières actuelles héritées du processus de colonisation.1 Régions climatiques, populations et cultures s’étendent sur plusieurs pays traversant des frontières parfois perméables voire insaisissables. Dans un premier temps, il convient d’élargir l’analyse à la région du sahel.

Diversité de paysages

Situé au nord de l’équateur, le Sénégal est composé d’une grande diversité de paysages et de régions géographiques. La grande majorité de son territoire est une région de faible altitude – inférieure à 150 mètres – où d’immenses plateaux s’étendent à l’horizon. Dans sa partie orientale, un paysage de collines structure la région dont le climat est marqué par d’importantes précipitations. Son littoral est bordé par l’océan Atlantique. Entre Saint-Louis et Dakar, il est formé de dunes de sable soumises à la remontée de la nappe phréatique pendant la saison humide. La presqu’île du Cap-Vert présente des reliefs plus diversifiés, avec les collines des Mamelles notamment. Ce plateau volcanique constitue la partie la plus occidentale du bassin sédimentaire du Sénégal, du continent Africain. Plus au sud, le long de la petite côte, se déploient les estuaires du Saloum et de la Casamance. Le delta du Sine Saloum constitue un écosystème d’une grande richesse dont la surexploitation représente un risque majeur. Ces étendues vasières sont de plus en plus menacées par les dérèglements climatiques mais également du fait d’activités humaines. La superficie de la mangrove – qui protègent le littoral de l’érosion

côtière et de la salinisation des terres agricoles –se réduit à mesure que la température augmente. Ces régions, aussi diverses soient-elles, sont toutes atteintes par les changements climatiques qui semblent toucher plus intensément encore les territoires et villes africaines.2 Erosion des côtes, désertification, déforestation, inondations sont autant de phénomènes qui touchent des populations déjà fragiles. Au Sahel, les phénomènes de sècheresses atteignent des chiffres records.3 Qui plus est, de nouvelles pressions climatiques viennent se conjuguer à ces phénomènes existants. La sècheresse n’est pas un phénomène nouveau. Les populations ont appris à vivre avec, mais pour combien de temps encore pourront-elles s’adapter avant de devoir quitter leurs lieux de vie ?

Le sahel comme interface

Le Sénégal – pour une partie de son territoire – se trouve sur la ligne de bascule climatique entre le désert du Sahara et les savanes soudaniennes ce qui en fait un pays du Sahel. Véritable interface, cet ancien rivage est un espace de transition progressive dans lequel interagissent ces deux entités géographiques. La bande de sable s’étend sur environ cinq-mille-cinq-cents kilomètres de l’océan Atlantique à la mer Rouge. S’il semble inévitable de s’arrêter sur le Sahel, l’on ne pourra aborder dans ce travail des questions pourtant importantes comme celles des conflits et violences qui s’y multiplient et s’y aggravent. Dans le cadre de cette recherche, nous retiendrons principalement les éléments climatiques, humains et culturels pour la définir.

Il est difficile d’affirmer avec précision la délimitation de son aire géographique : ses limites changent constamment du fait de l’avancée du désert vers le sud. Les fleuves et leurs affluents structurent un territoire aride et fabriquent un réseau hydrographique d’une grande richesse. Cela dit, excepté

les vallées des fleuves allogènes, les points d’eau se font rare et sont régulièrement à l’origine des conflits. Les ressources en eau sont limitées par une pluviométrie basse qui se concentre sur une courte saison humide – de juin à octobre. À l’aridité permanente s’ajoute l’irrégularité des conditions climatiques et la sécheresse – qui fait de l’eau une ressource très convoitée. Elle constitue l’enjeu majeur dans la région. Cet ancien carrefour commercial est constitué de peuples aussi variés que les Touareg, les Wolof, les Malinké, les Bambara, les Songhaï ou les Peul.4 Il est remarquable de constater l’homogénéité linguistique qui persiste au sein de certaines populations nomades, et cela malgré les distances les séparant. Les Peuls, dont le peuplement s’étend sur la majorité du territoire sahélien et souvent au-delà, en sont un exemple particulièrement parlant. Il semble donc que ces communautés ne se définissent pas tant par leur appartenance à un pays que par les ressources qu’elles partagent. La notion de frontière d’un point de vue purement administratif importe peu.

Désillusion

À l’été 2021, c’est en pleine saison des pluies que je me suis rendu pour la première fois au Sénégal. L’expérience s’annonçait intéressante, j’allais pouvoir vérifier que les édifices en terre crue résistent aux pluies. Après avoir passé deux semaines à arpenter la presqu’île, j’ai décidé d’aller explorer le delta du Sine Saloum. Crayon et carnet de bord en poche, j’étais curieux à l’idée de découvrir cet autre visage du Sénégal que représente l’arrière-pays à mes yeux. Naïvement peut-être, je pensais y trouver l’habitat traditionnel rural tel qu’il est si joliment dessiné et décrypté par Patrick Dujarric5 (1946 – 2013). Il n’en n’était rien ! Mais l’expérience fut enrichissante d’autant plus qu’elle permit de saisir les réalités socio-économiques des espaces ruraux. Il existe peu de

Les conséquences du changement climatique, en particulier la désertification, augmentent les conflits autour des ressources en eau.

documents relatant les pratiques constructives traditionnelles au Sénégal. A cet égard, Patrick Dujarric a mené un travail de grande ampleur. Illustré par des relevés d’habitations, son ouvrage Maisons sénégalaises : habitat rural présente les différentes typologies de logement selon les groupes ethniques. L’on se rend bien compte qu’il existe, non pas une, mais des architectures vernaculaires, se déployant dans une grande variété de solutions appliquées à des contextes très différents. En effet, ces constructions se différencient par la manière dont chaque population a pu s’adapter à son milieu et aux ressources dont elle dispose. Mais aussi : « […] par les facteurs du complexe culturel dans lequel elle se situe ; elles reflètent des choix qui sont fonction de l’insertion de l’habitation dans tout un système de relations qui font intervenir des valeurs aussi bien sociales qu’économiques, culturelles ou spirituelles ».6 L’ouvrage trouve tout son sens quand l’on sait qu’il ne reste aujourd’hui plus qu’une infime partie de ces habitations. C’est particulièrement vrai pour le Sénégal, où la transmission des pratiques constructives est fortement menacée par l’inaction en matière de politique de préservation de ce patrimoine d’une part et par les habitants euxmêmes qui leur préfèrent un habitat plus « moderne ». Il importe de s’intéresser à cette architecture dite « vernaculaire, anonyme, spontanée, indigène ou rurale ».7

1 Les frontières actuelles sont héritées des accords établies entre les pays européens dans le cadre de la conférence de Berlin en 1885. Elles sont le résultat d’un découpage déterminé par des intérêts économiques.

2 « Les villes africaines ont énormément de possibilités pour lutter contre le changement climatique », Le Monde Afrique, publié le 01 juillet 2022

3 « 1600 ans d’histoire climatique montrent que la sécheresse actuelle du Sahel est sans précédent », Centre national de la recherche scientifique (CNRS), publié le 06 juillet 2018

4A-H. Ba, Acteurs et territoires du sahel. Rôle des mises en relation dans la recomposition des territoires, 2007, p. 37

5 Architecte, urbaniste, philosophe, ethnologue et anthropologue, Patrick Dujarric a enseigné à l’École d’architecture et d’urbanisme de Dakar à partir de 1973.

6 P. Dujarric, Redécouvrir l’architecture traditionnelle africaine, 1984, p. 204

7 B. Rudofsky, Architecture sans architectes : brève introduction à l’architecture spontanée, 1977, p. 1

2_ Architecture vernaculaire : génie d’un art de bâtir situé et collectif

Des écrits datant de l’époque colonial décrivent l’habitat africain comme des architectures dénouées de toute monumentalité. Pourtant, bien avant l’arrivée des colons, les populations d’Afrique de l’Ouest ont bâti des édifices d’une grande intelligence reposant sur une connaissance profonde de leur environnement. Les mosquées du fait de leur caractère religieux et sacré sont très bien conservées. Quant à elles, les formes d’habitats vernaculaires qui paraissent pourtant « éternellement valables » ont bien souvent disparu. C’est cette architecture ordinaire que l’on va analyser à présent.

Habitat nomade et sédentaire

L’architecture vernaculaire Sénégalaise peut être divisée en deux catégories : les tentes et les cases. Ici, l’objectif n’est pas de présenter une description exhaustive des différentes typologies de l’habitat traditionnel mais plutôt de comprendre l’interaction entre l’Homme et son environnement. D’abord, une distinction est à faire entre les communautés nomades qui pratiquent un espace linéaire (parcours) d’une part, et les communautés sédentaires qui pratiquent un espace surfacique (village), d’autre part. Les populations nomades, amenées à se déplacent constamment, ont élaboré des techniques constructives qui facilitent leurs migrations au fil des saisons. Une charpente en bois fait office de structure. Celle-ci est recouverte d’un « manteau » en paille tressée, communément appelé Seko chez les peuls. C’est la matière végétale brute qui domine l’ensemble de ces constructions. L’assemblage et le démontage d’une tente est un processus constructif rapide,

leur permettant de transporter cet habitat pendant leurs déplacements. En ce qui concerne les populations sédentaires c’est la typologie des cases qui domine. L’emploi de la terre dont l’extraction et la mise en œuvre nécessite plus de temps, témoigne d’un rapport différent au territoire. Trois matériaux de constructions prédominent : terre, bois et paille qui sont utilisés conjointement. Il existe évidemment des « exceptions locales ». Les habitants du pays Bassari, installés sur les plateaux du massif du Fouta-Djalon, utilisent les roches volcaniques pour bâtir leurs habitations. Fabriquée à partir des ressources – matérielles et humaines – disponibles localement l’architecture vernaculaire est profondément durable.

Des ressources naturellement écologiques

Que ce soit au sens littéral du mot ou au service d’un discours politique : « la notion de « durabilité » a toujours été présente, sous ses différentes acceptions, dans les arguments en faveur de la construction en terre ».8 L’usage de la terre en tant que matériau de construction se répand sur l’ensemble du globe terrestre. Cela dit, aucune autre civilisation ne l’a utilisé aussi intensément que cela a été le cas en Afrique. Effectivement, la terre est présente en abondance dans la majorité des régions du continent. Cette ressource naturelle est composée de fragments de pierres provenant de massifs montagneux. Après de nombreuses années, ils se transforment en matière minérale que l’on retrouve sur une grande partie de la surface émergée du globe. Constituée de cailloux, de graviers, de sables, de limons et d’argiles la composition de la terre varie considérablement selon le contexte géographique.

Parmi cette « myriade de grains minéraux de nature et de taille très diverses », l’argile est le liant qui va permettre la cohésion de tous ces grains entre eux. À l’aide d’un moule, le mélange : terre,

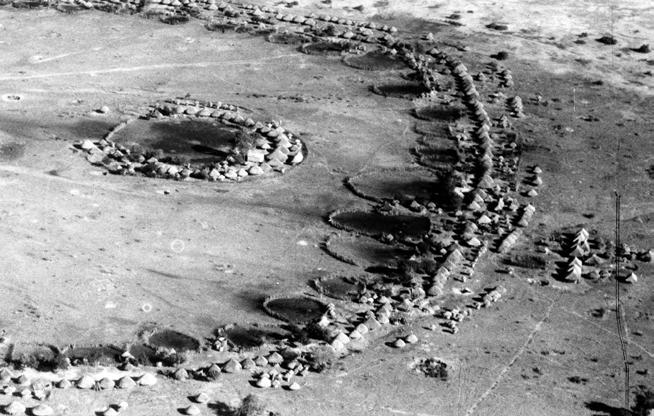

Vue aérienne d’un village Ba-ila (Zambie), organisé suivant une logique fractale.

eau, fibre végétale et parfois bouses de chèvre pour une meilleure résistance, se transforme facilement en brique. La construction se décline en une variété de techniques, émergeant d’un contexte géographique précis. Autrement dit, ces procédés architecturaux variant d’une terre à une autre9 ont été élaborés en fonction des ressources disponibles dans un milieu donné.

La terre était aussi bien employée pour la construction que pour la décoration intérieure ou extérieure de l’habitat. Les techniques artisanales telles que la poterie, la vannerie et le travail du bois complétaient les constructions architecturales. Par ailleurs, les mêmes matières et techniques étaient employées dans la fabrication d’objets mobiliers.

La concession : une organisation sociale hiérarchisée

En Afrique, l’habitat vernaculaire se décline dans une variété impressionnante d’architectures. Ces formes d’habitat «transmises parfois à travers cent générations» obéissent pour la plupart d’entre elles à une organisation en série de fractales10. Les villages africains sont de grandes unités, constituées de plus petites unités : les concessions. Ces dernières sont elles-mêmes constituées d’encore plus petites unités : les cases de formes cylindriques. Dans certaines communautés on observe ce même phénomène répété à l’échelle de la case miniature qui abrite les ancêtres. Le village s’organise donc en une constellation de concessions familiales rayonnant autour d’une place centrale. Elles abritent la famille élargie d’un même ancêtre et se trouvent sous l’autorité de l’ainé. Les cases d’habitation et de stockage suivent ce même schéma géométrique et se déploient autour de cour extérieure où : « logent dans leurs enceintes plusieurs ménages. Ainsi, on y retrouve généralement une pièce ou case habitée par le chef de famille et plusieurs autres cases

pour sa / ses femmes et enfants respectifs »11. Les cases ne constituent qu’un élément d’un ensemble plus grand et sont à considérer par rapport aux autres unités. La concession révèle bien souvent une organisation sociale très hiérarchisée. Ainsi, dans l’habitat wolof : « les artisans de caste inférieure sont rejetés à l’extérieur et doivent s’établir légèrement à l’écart du noyau villageois »12 réservé aux familles fondatrices du village. Cela dit, certaines sociétés reposent sur un principe d’égalité, avec l’absence de castes notamment.

Un autre rapport au sol

Alors que la surface extérieur (représentant en moyenne 70 % de la superficie totale d’une concession) est un espace commun, celui de la case est de l’ordre de l’intime. Ce sont ces espaces extérieurs – ruelle de village, place commune, cours intérieur – qui forment les véritables lieux de vie. Malgré sa délimitation marquée par une clôture il arrive que les concessions soient reliées les unes aux autres. De manière générale, l’extérieur est poreux : on se déplace assez librement d’une cour à une autre ce qui témoigne d’un mode de vie éminemment collectif. Ce n’est pas un hasard si dans un climat tropical la majorité des activités – repos, repas, Ataya (cérémonie du thé) – se déroulent en plein air, à l’ombre d’un arbre et légèrement surélevées du sol : « Dans un climat septentrional, le siège est vernaculaire car il éloigne du sol froid. Les pieds sont chaussés, le décor est en altitude. ». Au Sénégal comme au Sahel : « La chaise n’a pas de sens : le siège est rapproché du sol frais, les pieds sont nus ou chaussés légèrement, reçus par des faïences ou des tapis, des seuils sont ménagés pour les degrés de déchaussements, le décor accompagne la posture assise au sol, la hauteur de l’œil est au même niveau que celui de l’enfant debout »13

Une fois préparé, la cheffe de famille et la cuisinière s’occupent de répartir équitablement le repas.

De ce climat découle effectivement un certain nombre de conséquences spatiales et corporelles. L’habitat traditionnel témoigne d’un rapport particulier à ce sol qui rafraîchit. C’est avec ce même sol – la terre – que se fait la construction. L’acte de bâtir est un travail collectif qui mobilise tous les habitants d’une concession voire même d’un village dans un esprit de coopération. En règle générale, la construction est attribuée aux hommes qui travaillent en équipe sous la conduite d’un parent plus âgé. Tandis que les femmes sont chargées des tâches de finition : damer le plancher ou d’enduire les murs. Traditionnellement, la construction s’opère pendant la saison sèche – d’octobre à juin – après les récoltes. L’architecture qui en résulte nécessite un entretien régulier pour limiter son érosion à l’eau de pluie.

8 A. Wilson, «1970-2020 : La renaissance de la construction en terre : au nom de quel « durable » ? »

9 Dans le cas du pisé, une technique de construction qui consiste à compacter la terre humide au sein d’un coffrage, il faut une terre de granulométrie homogène.

10 R. Eglash, African Fractals: Modern Computing and Indigenous Design, 1999

11 N. Biegueng Mboup, C. Geffriaud, Habiter Dakar, 2021, p.12

12 P. Dujarric, Maisons Sénégalaises : habitat rural, 1986, p.16

13 A. Wilson, « André Ravéreau, leçons d’un homme assis », 2018

Ci-dessus, la cours centrale du Penc de Mbott, au Plateau.

B/ Domination coloniale

À sa création, Dakar est un territoire pratiquement vierge. Seule la communauté lébou y vit de manière permanente. La fondation de la ville s’inscrit dans la continuité du processus de colonisation de la région par la France. C’est d’abord pour des raisons économique et militaire que les Français décident d’installer un nouveau comptoir colonial sur la presqu’île du Cap Vert. Cela dit, la ville a des difficultés à se développer face à la concurrence des anciens comptoirs de Gorée, Rufisque et Saint-Louis, mieux équipés. Tous les moyens sont mis dans Dakar dont l’essor « débute avec l’achèvement de la voie de chemin de fer entre cette ville et Saint-Louis en 1885 ». En 1902, Dakar remplace Saint-Louis en tant que capitale de l’AOF, attirant toujours plus de populations sur la péninsule.

1_ Création d’une capitale

La position stratégique de Dakar en a fait un territoire attractif pour des migrants venus de toute l’Afrique d’une part, et pour les européens qui y voyaient un intérêt économique, d’autre part. Les français, qui étaient alors implantés sur Gorée, une petite île voisine, ainsi qu’à l’embouchure du fleuve Sénégal à Saint-Louis, décidèrent de faire de la presqu’île du Cap Vert « un vaste entrepôt des nouvelles productions ».14

Les douze Penc de Ndakaru15 (Dakar)

Avant d’examiner les aménagements urbains réalisés pendant la période de colonisation, un bref retour historique sur la prise de possession de la presqu’île par les Français s’impose. Le territoire correspondant à l’actuelle Sénégal (la Sénégambie) se trouvait sous l’influence de l’Empire du Djolof. Fondé par N’Diadian N’Diaye au XIVème siècle, il était constitué d’une dizaine d’Etats. À sa dislocation, au milieu du XVIème siècle, les royaumes prennent tour à tour leur indépendance. Parmi eux, le Kayor, qui s’étendait de l’île SaintLouis à la côte au nord du delta du Sine Saloum, revendiquait sa souveraineté sur la presqu’île du Cap-Vert. Dans le même temps, les Lébou originaires de l’Etat du Waalo16 à l’embouchure du fleuve Sénégal, descendent progressivement jusqu’au plateau de Ndakaru. À partir du XVIIème siècle, cette communauté de pêcheurs s’était organisée en une république théocratique : la République Lébou. Celle-ci se trouvait sous l’autorité du chef des Lébou, le Serigne17 Ndakaru. Elle était administrée en douze Penc ou villages répartis sur la presqu’île du Cap-Vert. En wolof, un Penc désigne aussi bien l’espace de rassemblement18 que l’assemblée chargée d’élire le Se-

Malré les transformations des habitations, la cours centrale et la structure sociale du Penc est toujours présente.

rigne. Ce sont les centres de gouvernance où : « le pouvoir est de caractère électif ; les chefs des concessions d’un même quartier se réunissent en assemblée [Penc] pour élire le chef de quartier ». Regroupés pour la plupart autour de l’anse de Dakar les villages Lébou portent le nom des douze familles fondatrices de Ndakaru. C’est précisément cette partie de la presqu’île, très abritée, qui intéresse les Français alors installés sur l’île en face (Gorée).

Prise de possession

À l’origine, la presqu’île du Cap-Vert est redoutée par les colons européens qui lui préfèrent les îles. Cela dit, l’espace à Gorée se fait de plus en plus restreint amenant les autorités coloniales à étendre leur emprise en se dirigeant vers la péninsule. C’est ainsi que sous la direction du capitaine Protêt, les troupes françaises prennent possession de la presqu’île en 1857 : « [...] J’engage tout le monde à se conduire à Dakar avec la prudence et les égards que mérite une population qui a fêté aujourd’hui notre prise de possession, parce qu’elle a cru à la parole que je lui ai donnée et que je tiendrai de ne porter atteinte à aucun de ses droits et de la traiter en tout et pour tout comme française ».

Les raisons de la fondation de Dakar sont d’ordre militaire, administratif et commercial.19 D’abord, il fallait occuper le terrain entre Saint-Louis et les fleuves du Sud. En témoignent les nombreux camps et terrains militaires qui se succèdent le long de l’actuelle côte de Dakar. Cela dit, c’est avant tout pour des raisons économiques que les Français prennent possession de la presqu’île, où rapidement s’installent maisons de commerce, banques et petites industries. L’administration coloniale française prévoit de faire de Dakar un carrefour commercial important, avec le développement du commerce de l’arachide notamment.

Proche de l’Amérique du Sud, sa situation géographique va : « permettre à Dakar, plus qu’à toute autre ville d’Afrique, d’être ouverte sur le monde ».20 Dès 1863, elle prend la décision de construire un port sur la pointe de Dakar, à l’emplacement des villages lébou. En dépit de l’annexion du royaume du Kayor, les Français sont rapidement confrontés à un problème d’acquisition des terres. Ayant rejeté l’autorité du Damel, les lébou revendiquent la propriété de ces terres dont ils commencent à distribuer « des lots aux familles, qui devenaient alors propriétaires (au sens moderne du terme) des sols ».21 L’installation coloniale se fait « par achat de terrains aux indigènes, soit par des transactions à caractère privé, soit par voie d’expropriation ».22 Finalement, un régime foncier spécifique à la presqu’île du Cap-Vert se met en place et les autorités politiques française reconnaissent la propriété des terres au Lébou, disposant encore aujourd’hui de droits particuliers.

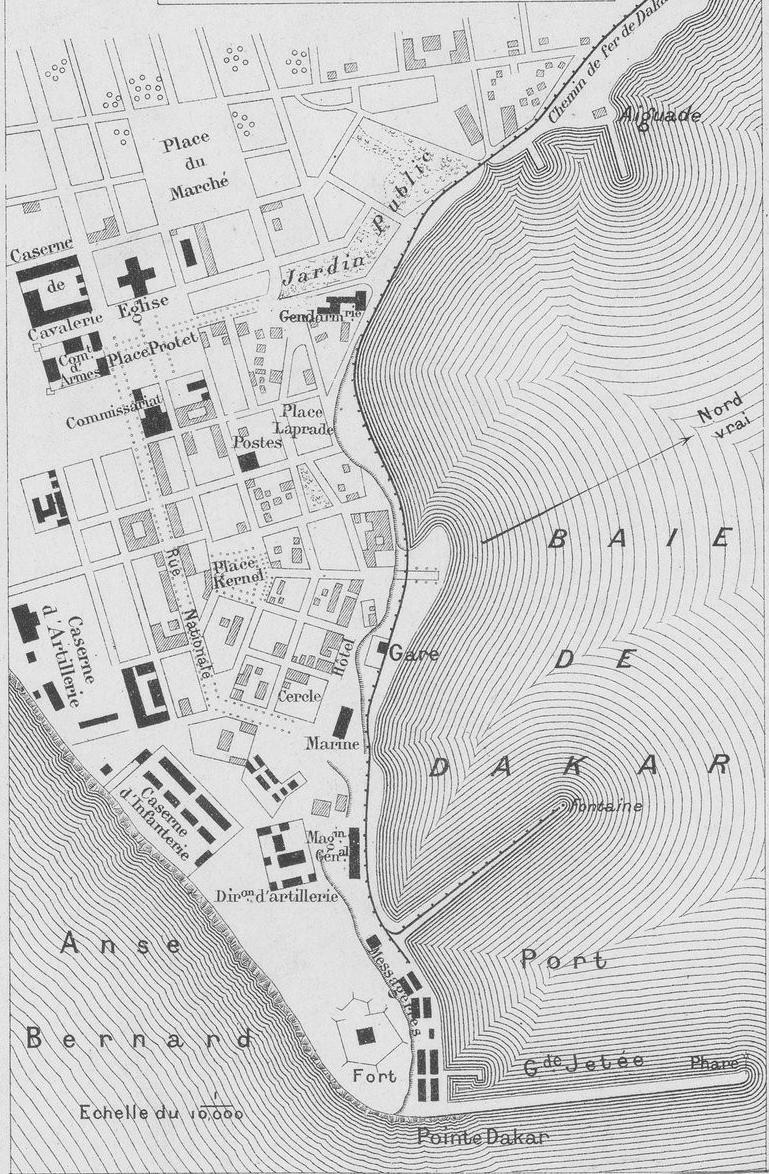

1862 : plan de la ville de Dakar

Les travaux de construction du port marquent le début de l’urbanisation de la presqu’île par les Français. Emile Pinet-Laprade, Gouverneur français du Sénégal, est chargé d’établir un plan d’alignement de ce qui deviendra avec Abidjan la ville la plus influente d’Afrique de l’Ouest. Ce premier plan de 1862, prévoit un urbanisme au tracé orthogonal structurant la ville en de grandes parcelles. De larges avenues partent de la Place Protêt, actuelle Place de l’Indépendance, qui s’impose comme le cœur de la ville. Le modèle urbain reproduit à Dakar semble en contradiction totale avec l’organisation concessionnaire des quartiers existants. Les aménagements se font au détriment des villages autochtones, progressivement déplacés plus au nord.

En 1902, Dakar remplace Saint-Louis en tant que capitale de l’AOF. Ce dernier évènement

Plan de Dakar en 1850.

Plan de Dakar en 1888.

marque un tournant dans le développement de la presqu’île. Il est à l’origine, d’une part, la réalisation de grands travaux, et d’autre part, de l’accroissement des migrations vers Dakar. L’embellissement du centre-ville plait aux voyageurs européens qui constatent « une nette amélioration » de Dakar, « qui quelques années auparavant n’était qu’un amas de masures informes, irrégulières, groupées dans des terrains vagues et malsains, prend l’aspect d’une grande ville aux larges avenues ».23 Face à l’urbanisation croissante de la capitale, frappée par de fréquentes épidémies, les autorités envisagent d’exclure une partie de la population autochtone du Plateau, actuel centreville de Dakar.

14 A. Sinou, « Dakar », dans Bulletin d’Informations Architecturales, 1990, p. 4

15 Les origines du nom Dakar sont multiples et mettent en lumière la complexité historique de sa fondation.

16 Ce terme wolof désigne à la fois le royaume et les zones de la vallée du fleuve Sénégal concernées par les crues et les décrues.

17 Encore aujourd’hui, le Serigne Ndakarou est reconnu par le gouvernement sénégalais comme le chef des lébou.

18 Associé au nom de famille d’un patriarche, le Penc regroupe plusieurs Koeur : un ensemble de maisons organisé selon la logique des concessions. Par extension, il désigne donc également la communauté qu’il abrite.

19 Pour une compréhension de la création et du développement de Dakar, se référer aux cinq actes fondateurs explicités par Y. Mersadier dans : Dakar entre hier et aujourd’hui, 1968.

20 R. Pasquier, « Villes du Sénégal au XIXe siècle », 1960

21 A. Seck, Dakar : Métropole Ouest-Africaine, 1970, p.124

22 A. Seck, Dakar : Métropole Ouest-Africaine, 1970, p.125

23 R. Pasquier, « Villes du Sénégal au XIXe siècle », 1960, p.419

2_ Une politique de la ville ségrégationniste.

Instrumentalisée par les autorités coloniales, l’épidémie de peste de 1914 servira de prétexte aux européens pour « régler définitivement la question de l’habitat ».24 La création de la Médina, quartier exclusivement destiné à l’habitation des indigènes, marque le début d’une politique de logement ségrégationniste. Au Plateau, les villas coloniales se substituent progressivement aux concessions Lébou.

La Médina

Dès le début de la colonisation, des règlementations relatives à la construction de l’habitat sont mises en place. Bien souvent, elles sont justifiées par des considérations hygiénistes. À l’occasion de l’épidémie de fièvre jaune (1900 – 1902), la Commission Sanitaire de Dakar ordonne la destruction par le feu ou le déplacement de 1 061 habitations (280 cases en paille, 738 baraques en bois et 43 maisons en brique) contre indemnité.25 Les cases ou baraques représentent aux yeux des colons des foyers insalubres à l’origine de maladies. Cela dit, ce n’est qu’en 1914 avec la création du « village de ségrégation » au nord-ouest du centre-ville que les colons français amorcent une politique de ségrégation systématique de la population autochtone. Réservé aux européens, le Plateau est séparé par un cordon sanitaire de la Médina où les indigènes sont forcés de s’installer. Ce nouveau quartier est aménagé selon les mêmes principes de l’urbanisme occidental entamé au Plateau : « formé de carrés ne comprenant pas plus de 10 cases avec leurs dépendances situées au milieu de cours de 10 mètres de côté. Les carrés seront séparés par des avenues de 20 mètres de largeur ».26 L’aménagement de ce

quartier selon ces règles très strictes ne tient pas compte des pratiques habitantes. Par manque de moyen, les autorités coloniales ne se chargent pas de la construction des habitations mais décident : « de concentrer les efforts pour une minorité de la population, celle qui est installée dans la ville blanche ».27 Ainsi, les déguerpis s’installent sur ces parcelles orthogonales où ils construisent eux-mêmes leurs habitations (en terre, paille et bois).

Règlementations constructives

Si les autochtones ne sont pas clairement mentionnés dans ces lois, elles s’adressent pourtant bien exclusivement à eux. Les habitations réalisées selon des procédés de construction traditionnels font l’objet de réglementations radicales et sont interdits d’emploi dans le Plateau : un espace « vitrine » qui doit éviter d’être sali. Faisant l’objet d’aucune restriction, le ciment matérialise cette ségrégation raciale. La Médina se développe au fur et à mesure que les déguerpissements se poursuivent. Au départ, l’installation des populations dans le village de Médina est temporaire : « en attendant qu’ils puissent rentrer à Dakar, soit pour se loger dans des constructions en maçonnerie, soit pour reconstruire leurs habitations détruites en se conformant aux dispositions de l’arrêté du 12 décembre 1912 relatif à la construction et à la salubrité des maisons », privilégiant les normes d’habitat occidentales.

Pour la grande majorité des habitants de la Médina, les mesures conditionnant un éventuel retour au Plateau sont hors d’atteinte. Par ailleurs, les populations déguerpies sont autorisées à reconstruire leurs maisons pas moins d’un an après la destruction de leurs anciennes cases. Un élément de plus, qui éloigne les habitants de l’idée qu’ils puissent un jour récupérer les terres dont ils sont pourtant propriétaires. Finalement, la plupart

des habitants concernés n’ont tout simplement pas les moyens de financer une telle reconstruction et s’installent définitivement dans la Médina. Quoiqu’il en soit, tous les moyens ont été mis en œuvre par les autorités coloniales pour empêcher le retour des populations autochtones dans le centre-ville. L’habitat coloniale en « dur » construit en pierre volcanique puis en ciment s’oppose à l’habitat indigène « précaire ». La destruction des villages traditionnels permet, en réalité, aux européens de poursuivre les grands travaux, entamés au début du siècle.

Architecture coloniale, vitrine de l’Empire français

Si les formes d’habitat autochtones sont largement déconsidérées, les européens auraient pu utiliser la terre crue pour limiter le coût des importations. En effet, les aménagements onéreux ne font pas l’unanimité en France où « i1 apparaît alors démesuré pour beaucoup […] d’investir dans des terres lointaines, sans grand intérêt économique ».28 En effet, les ressources financières dont disposent les autorités coloniales locales restent limitées, réduisant par ailleurs le champ d’intervention de ces dernières au Plateau. Pourtant, il n’est pas question de s’inspirer des traditions locales et encore moins d’utiliser ces matériaux associés à un habitat « insalubre » tel que la latérite. Cela dit, l’habitat colonial fait l’objet d’une attention particulière. Les dispositifs de protection contre le soleil – type véranda, coursives ou encore moucharabié – montrent bien que les européens ont dû s’adapter à ce climat sahélien. Le Palais de Justice, actuel ministère des affaires étrangères, construit en 1906 témoignent de l’usage de ressources locales. La majorité des constructions au Plateau – qu’il s’agisse des édifices institutionnels ou des maisons de commerce Goréenne – sont construits à partir de roche volcanique extraite de

la péninsule. Dans un souci d’homogénéité esthétique les façades de ces institutions du Plateau ont été enduites d’une peinture blanche. Bien qu’elle se caractérise principalement par opposition aux traditions sahéliennes, l’architecture coloniale témoigne parfois d’attentions portées au contexte climatique. Cependant, la roche volcanique est rapidement remplacée par le ciment.

L’architecture coloniale doit permettre d’asseoir la supériorité des européens dans leurs colonies. Ainsi, les autorités coloniales doivent « produire en Afrique les signes et les codes de la nation française ».29 Les premiers édifices administratifs de style néoclassique ou impérial sont proches de ce qui se fait en France à la même époque. D’après Alain Sinou, les réglementations sur les techniques constructives visent surtout à assurer une domination économique et culturelle du pouvoir colonial sur les autochtones. Une distinction très nette est mise en place entre d’une part un mode de vie européen, urbain, moderne et hygiénique et d’autre part un mode de vie africain, rurale, perçu comme primitif et insalubre. Seule une élite africaine a le droit de conserver sa place dans la ville blanche, à condition toutefois de « reproduire les normes occidentales d’habitation et d’accès au sol ».30 Destinés en premier lieu aux français, cette élite bénéficie également des équipements présents sur le Plateau. Un régime foncier spécifique, conditionné par le rang social de l’africain, vise à inciter une partie de la population à se plier aux codes de la civilisation occidentale, par achat d’une parcelle et l’usage de matériaux importés. Les règlementations quant aux matériaux de construction ont pour objectif également de favoriser l’économie française. Au début de la colonisation les Français importaient les sacs de ciment par bateaux, jugeant le coût d’installation de cimenteries locales trop élevé.

Ancienne maison de commerce goréenne et le marché Kermel au Plateau (de haut en bas).

Mais les besoins augmentant, la première cimenterie d’Afrique de l’Ouest, la Société des Chaux et Ciments du Sénégal31, ouvre en 1930 dans la région industrielle de Rufisque. Alors que le ciment domine dans la construction de l’habitat colonial, son utilisation se généralise avec l’installation d’unité de production sur place. D’abord réservé aux européens puis à une élite, la matière grise se diffuse rapidement.

24 E. M’Bokolo, Peste et société urbaine à Dakar : l’épidémie de 1914, 1982, p. 38

25 A.P. Angrand, Les Lébou, 1946, p. 112

26 E. M’Bokolo, Peste et société urbaine à Dakar : l’épidémie de 1914, 1982, p. 38

27 A. Sinou, Comptoirs et villes coloniales du Sénégal : Saint-Louis, Gorée, Dakar, 1993, p. 193

28 Ibidem, p. 140

29 Ibidem, p. 193

30 A. Sinou, Idéologies et pratiques de l’urbanisme dans le Sénégal colonial, 1985, p. 194

31 En 1948 elle prend le nom de Société Coloniale des ciments, puis de Société Commerciale du Ciment (SOCOCIM).

PARTIE 2

Le rejet des traditions ancestrales comme une vision de la modernité.

La seconde moitié du XXème siècle est marqué par une volonté politique de moderniser le logement et la ville [A]. Sous l’influence du mouvement moderne puis de la globalisation, les savoir-faire constructifs transmis depuis des millénaires se perdent. Les témoins de cette grande richesse culturelle eux aussi disparaissent laissant place à une ville de béton inadaptée au contexte climatique notamment. Les matériaux à faible impact carbone auraient pourtant un rôle majeur à jouer face aux défis sociaux, culturels et environnementaux auxquels est confronté le Sénégal [B]. Ainsi, cette deuxième partie s’attache à décrypter la réception actuelle des pratiques architecturales, avec une attention particulière accordée aux matériaux et à l’affirmation d’une certaine modernité qui y est associée.

A/ Chantier à ciel ouvert

Au sortir de la seconde Guerre Mondiale, l’expansion de Dakar s’intensifie. L’accession du Sénégal à l’indépendance, l’implantation de nouveaux services administratifs ainsi que les grandes sécheresses des années 196032 suscitent une augmentation importante des migrations vers la capitale. La presqu’île de Dakar est confrontée à une crise du logement sans précédent. Pour répondre au déficit de logement, les Français engagent une politique de logement de grande ampleur. L’application des standards internationaux, non seulement dans le processus d’aménagement urbain mais aussi d’un point de vue esthétique, incarne ce désir de modernité.

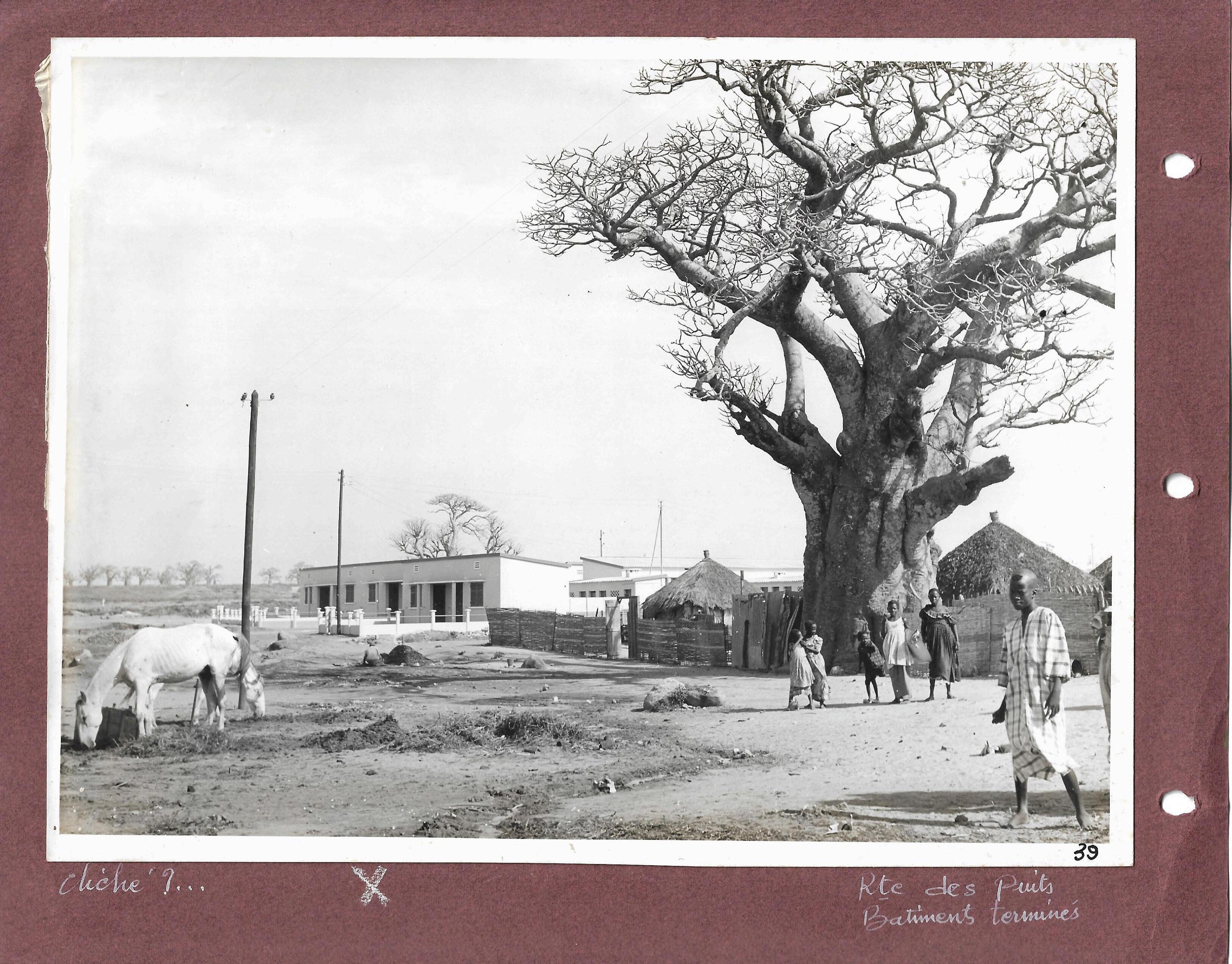

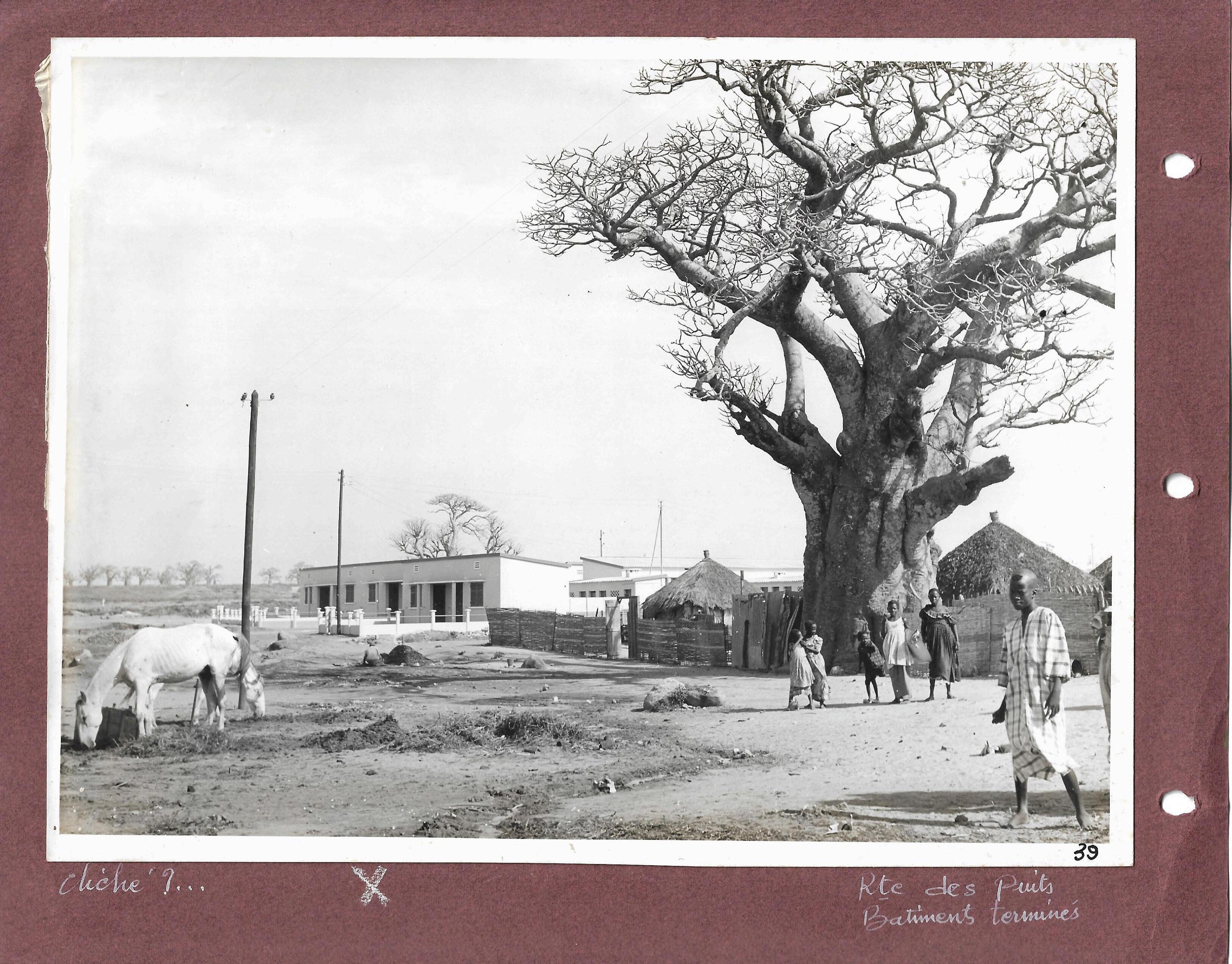

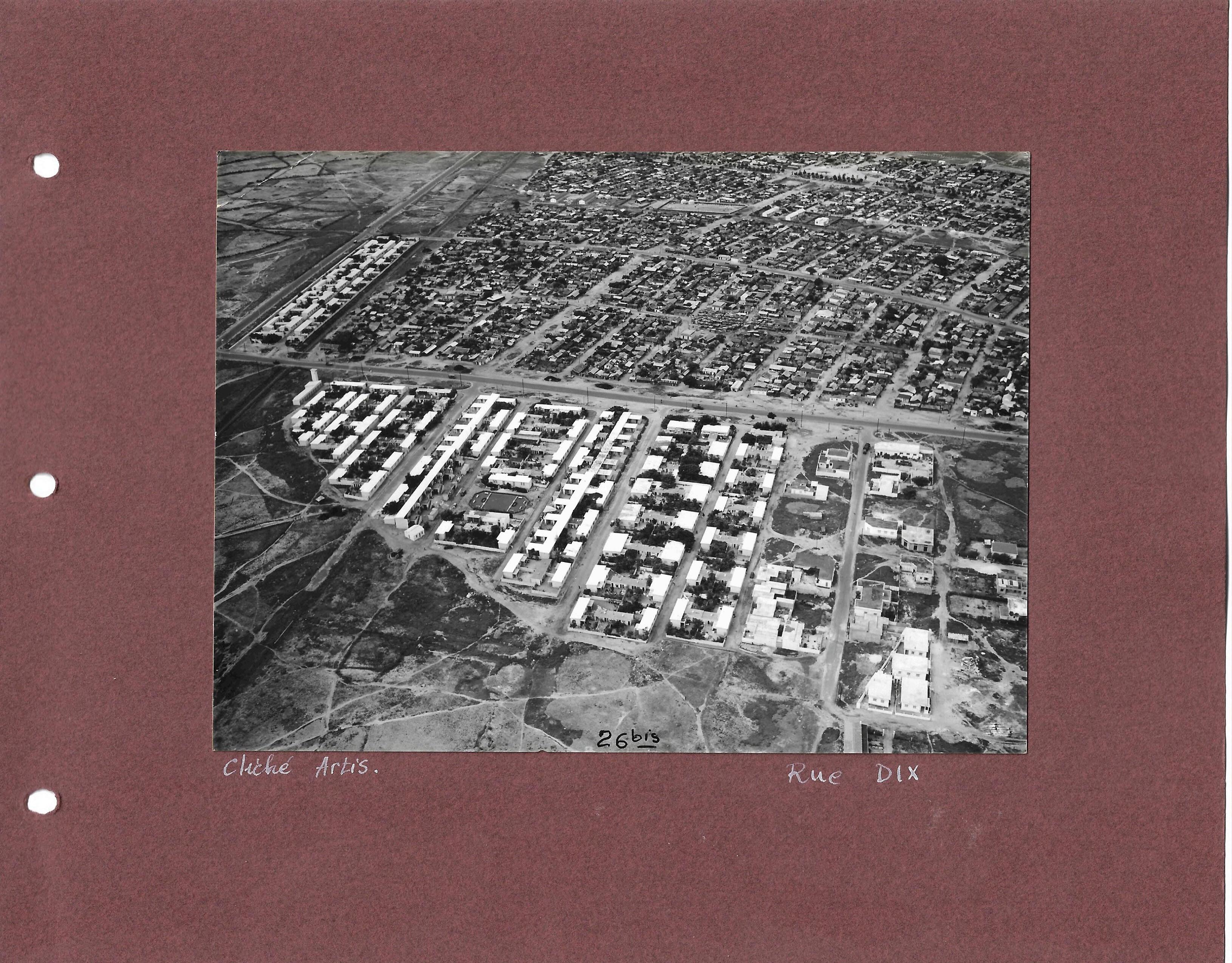

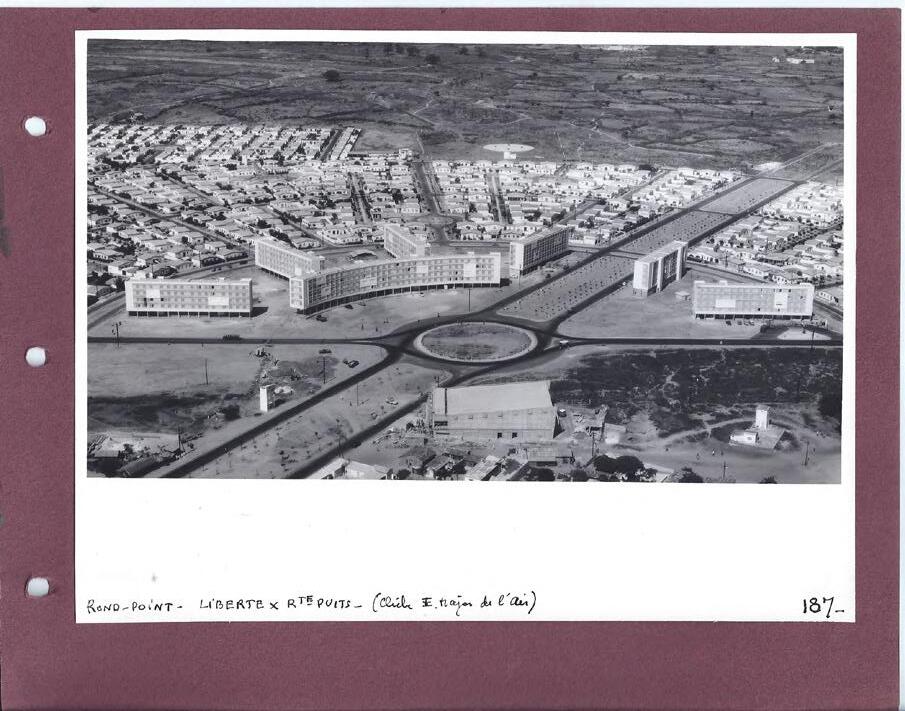

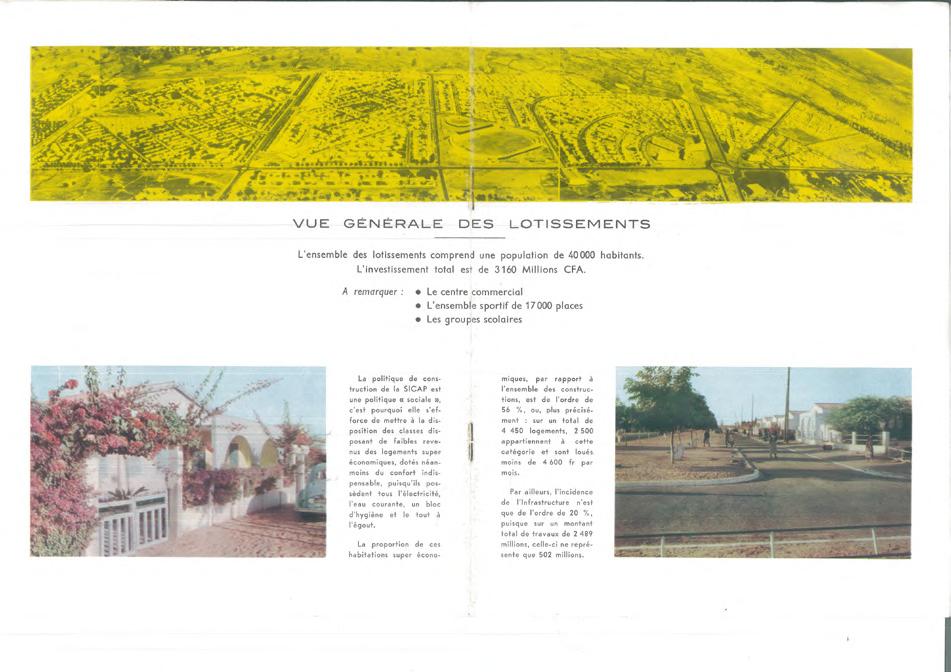

Construction des lotissements Rue 10 et Route des Puits (en haut à gauche).1_ Moderniser le logement : volonté politique.

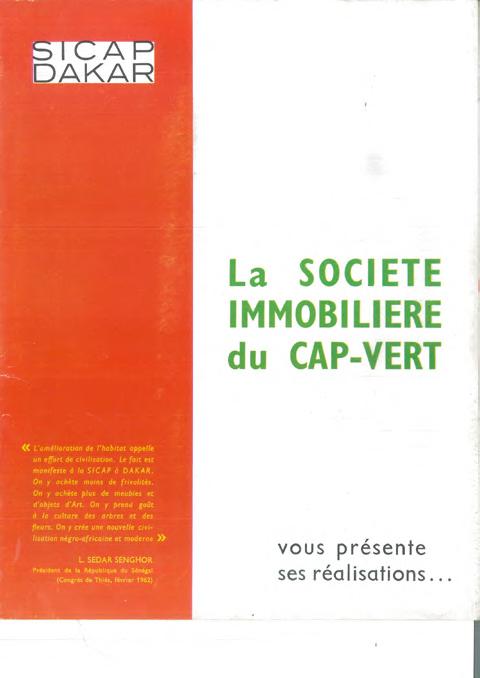

La question du logement est au centre des préoccupations des institutions publiques, qui y voient également l’occasion de transmettre l’image d’une ville moderne. À cet égard, Léopold Sédar Senghor alors président de la République du Sénégal tenait les propos suivants : « L’amélioration de l’habitat appelle un effort de civilisation. Le fait est manifeste à la SICAP à Dakar. On y achète moins de frivolité. On y achète plus de meubles et d’objets d’Art. On y prend goût à la culture des arbres et des fleurs. On y crée une nouvelle civilisation négro-africaine et moderne ».33 Le projet démonstratif des quartiers Libertés porté par Senghor exprime ce désir de célébrer l’Indépendance au moyen d’un urbanisme moderne.

Un nouveau Dakar se construit.

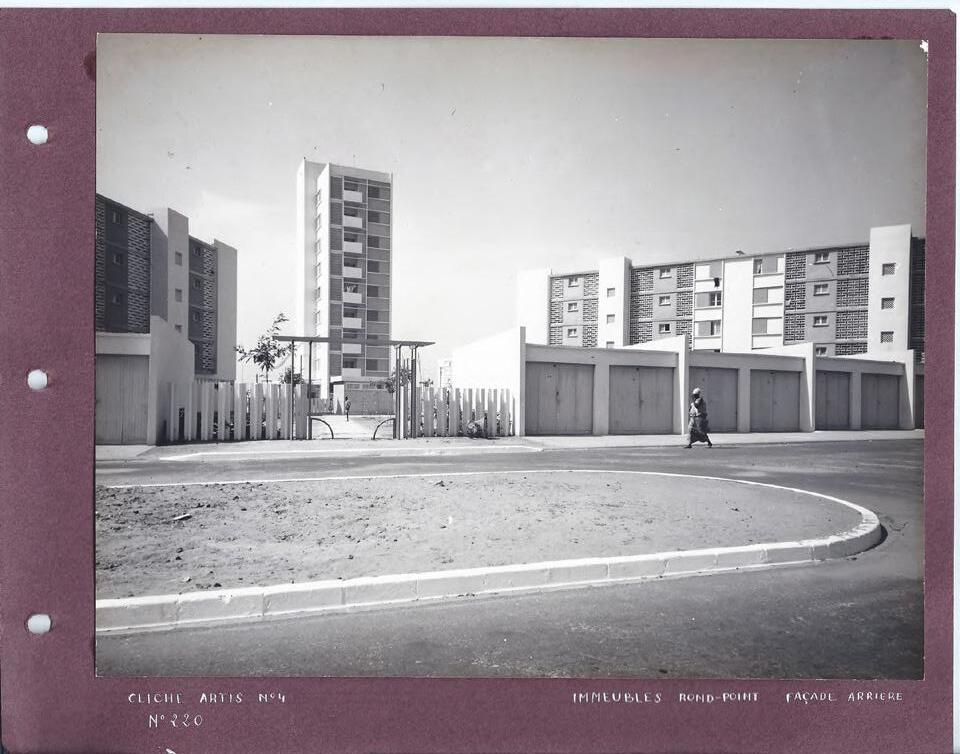

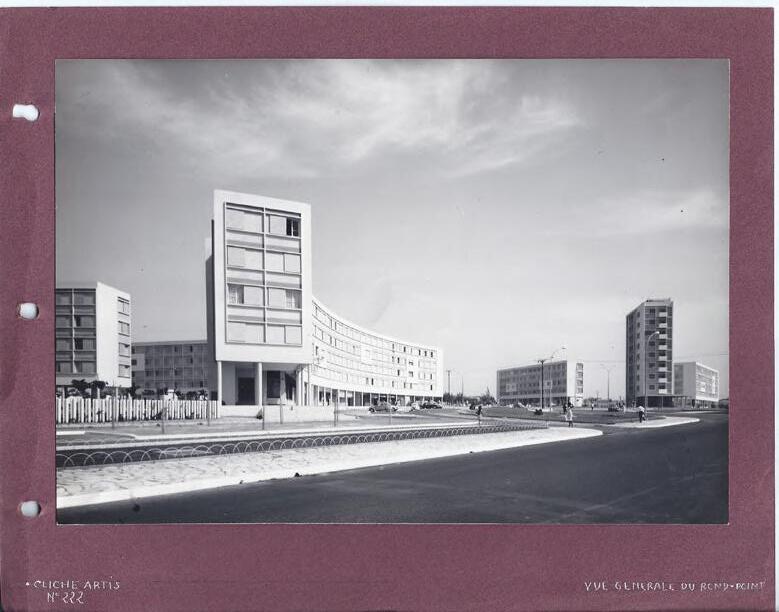

En 1945, la presqu’île du Cap-Vert est confrontée à une urbanisation rapide. Les architectes et urbanistes Gutton, Lambert et Lopez sont chargés de l’étude d’un plan directeur d’urbanisme (PDU). « Premier représentant de cette nouvelle ère »34, le plan est approuvé le 20 décembre 1946 et sert de cadre à l’agrandissement et l’aménagement urbain de la capitale. Les architectes prévoient notamment une division de la ville en zones monofonctionnelles – résidentielle, commerciale, administrative et industrielle. On distingue une zone dite de « lotissements des habitations économiques »35 qui s’étend au nord du Plateau. Un urbanisme horizontal se développe progressivement sur un site pratiquement désert jusqu’au début des années 1950. Cela dit, sur le rondpoint du jet d’eau – centralité de cette nouvelle extension nord de Dakar – apparaissent les premières barres d’immeubles allant de de cinq à huit

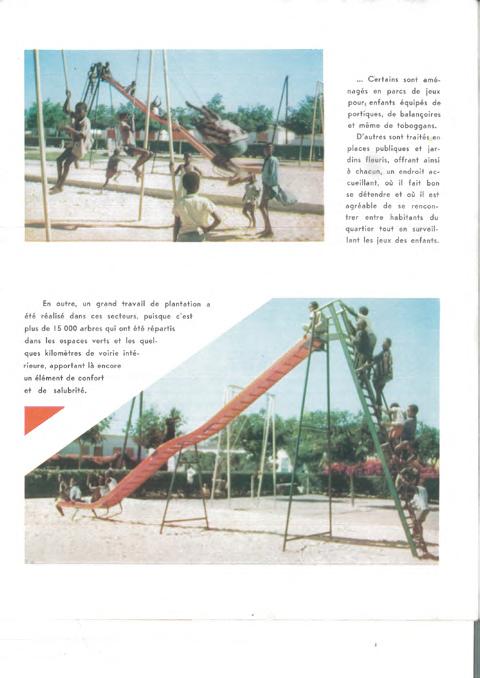

étages. Dans un aménagement caractéristique de celui des Beaux-Arts, ces habitations de forme circulaire accompagnent le départ des grands axes qui se déploient depuis la fontaine du rond-point. En 1950, les autorités politiques françaises créent la Société Immobilière du Cap-Vert (Sicap) chargée de construire les logements dans ces nouveaux quartiers. En résulte une variété typologique de logements définis en fonction de la structure familiale et du niveau de confort – très économiques, économiques, moyen standing et grand standing. Appartements collectifs ou villas familiales sont proposés en location simple ou en location-vente, permettant aux locataires de devenir propriétaires du bien. Les lotissements Sicap Rue 10 et Route des Puits sont les premiers à être réalisés par la société immobilière. A partir de 1960, sont construits successivement les « Libertés » : un ensemble de quartiers numérotés d’un à six. Aux nombreuses habitations se juxtaposent une multitude d’équipements publics et culturels. Ainsi, bibliothèques, cinémas, espaces verts, aires de jeux, salle de fête, terrains de sport participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Toutefois, les politiques urbaines ont privilégié, dans ces années-là, une classe moyenne solvable – principalement les employés des administrations.

Une forme de case urbaine.

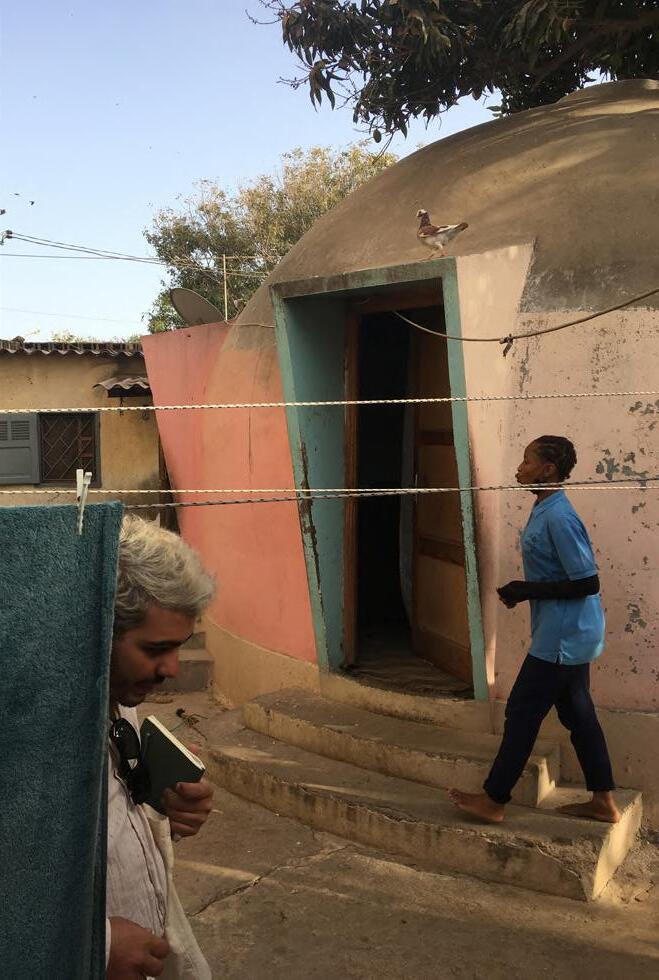

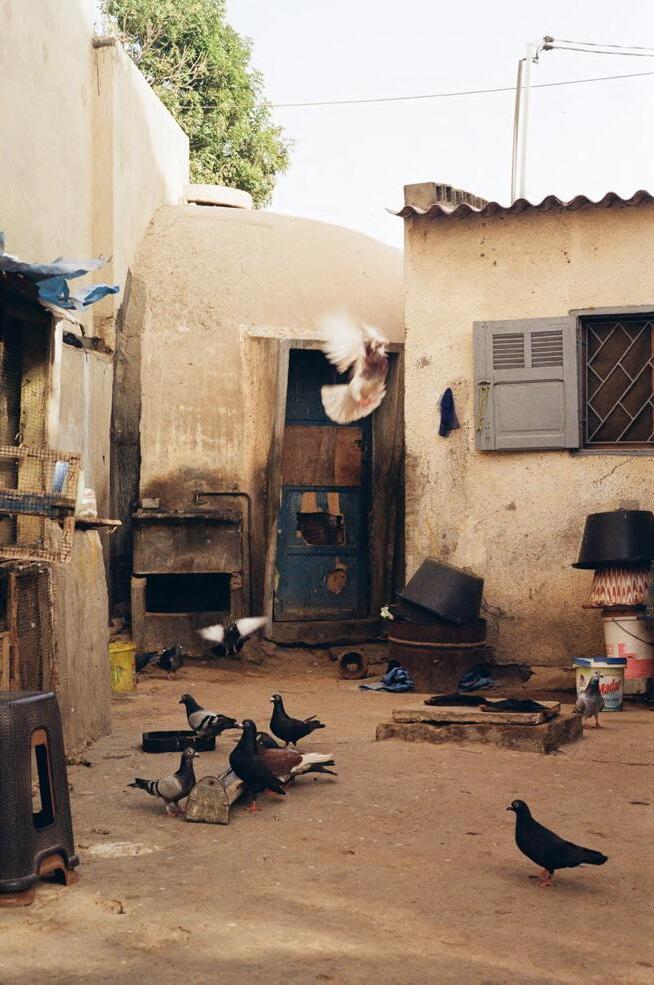

Pendant cette période de renouvellement urbain, la grande majorité des opérations de logements ont été réalisées en béton. En effet, rares sont les édifices réalisés à partir de matériaux locaux.36 Cependant, ces nouvelles zones résidentielles constituent tout de même un terrain d’expérimentation en matière de procédés constructifs. Des initiatives méconnues tel que l’opération des maisons ballons ou le projet d’auto-construction des Castor émergent. Breveté sous le nom de Airform37, l’architecte américain Wallace Neff fait la promotion d’un procédé constructif permettant de réaliser en très peu de temps des maisons abordables. Entre 1949 et 1953, dans les quartiers de Ouakam, Point E et Zone B près de 1200 maisons sortent de terre. Les maisons ballons sont construites in situ contrairement à la plupart des habitations de cette époque généralement réalisées à partir d’éléments préfabriqués. En guise de coffrage, un ballon est fixé sur la fondation. Le béton ainsi que les couches d’isolation y sont directement projetés. Une fois que les parois sont sèches, le ballon peut être dégonflé puis extrait depuis la porte d’entrée : en résulte cet habitat en forme de dôme qui rappelle les cases traditionnelles africaines. De la simple unité à deux voire trois unités juxtaposées, différentes typologies d’habitations sont proposées. Si un grand nombre d’habitations sont construites, peu d’entre elles subsistent à Dakar aujourd’hui. Car malgré les transformations réalisées, les maisons ballons sont difficilement adaptables aux usages de leurs habitants.

Le débat qu’elles suscitent quant à leur morphologie si singulière est passionnant. Certains y voient une architecture inspirée des traditions peuls. L’architecte aurait cherché à retrouver une forme de case urbaine. Pour d’autres, la forme résulte du procédé de construction. Quoiqu’il en soit, il est

« On est là depuis 1952. C’est mon père qui était propriétaire. J’ai grandi ici. Le ballon là, il est intact. On a jamais touché à ça. Ils étaient destinées aux travailleurs de l’Etat. Mon père était fonctionnaire à l’Institut d’Hygiène. C’est une maison qu’ils ont pas eu trop cher quoi. Aujourd’hui, c’est la famille qui est là. »

« Ceux qui ont les moyens ont vendus leur maison, et construits des immeubles. Avant, il y en avait partout des maisons comme celle-ci ! On est les derniers du quartier ».

TF_ Ce qui m’a le plus marqué à Dakar, c’est le bétail en ville.

MM_ Ah bon ! Le mouton coûte cher ! Si tu veux avoir un bon mouton pour la Tabaski il faut dépenser au moins 200 000 CFA. Les gens préfèrent élever chez eux pour la consammation et pour les fêtes.

intéressant de constater l’échec de ce projet. En dépit des similitudes – voulues ou non – avec les cases vernaculaires, l’application purement formelle n’a pas permis aux habitants de les adapter à leurs besoins.

Alors que « les normes culturelles sénégalaises restaient très ancrées chez les habitants de Dakar » et que « le nombre moyen de personnes par foyer était toujours aussi important »38 la majorité des logements construits par la Sicap s’adressent à des familles nucléaires. Par ailleurs, des lotissements pour célibataire voient le jour dans les quartiers Karack et Baobab. Destinés à accueillir les militaires français en service à Dakar, ces logements en rez-de-jardin sont parmi les premiers à avoir été construits par la Sicap. Finalement, ce sont des familles africaines qui s’y installent. Les loyers très modérés variant de 2500 à 5000 CFA, ont permis à des populations émigrées d’habiter ces nouveaux quartiers.39 Les lotissements s’organisent en une succession de bandes d’habitations d’environ 40 mètres, séparées par des rues. Les studios difficilement reconnaissables aujourd’hui étaient disposées en quinconce de chaque bande. L’entrée située sous un porche faisait également office de cuisine extérieure pour accéder à la chambre de 10,5 m2. Contrairement à d’autres opérations de logements réalisés dans le quartier, les habitants de la cité célibataire ne disposaient pas d’espaces extérieurs privés – rendant la frontière entre le privé et le public brutale. Quant aux points d’eaux, ils sont communs et se situent entre les bâtiments. Les habitants racontent que dès ses débuts la cité était déjà très animée.

33 D. Roquet, « Partir pour mieux durer : la migration comme réponse à la sécheresse au Sénégal ? », 2008

34 Citation extraite de l’intervention de Léopold Sédar Senghor lors du congrès de Thiès en février 1962.

35 J. Chenal, La ville ouest-africaine : modèles de planification de l’espace urbain, 2013, 362 p. 64

Schéma de mise en application du plan directeur, dessiné par J.M. Godefroy en 1951.

36 Voir le travail du Bureau d’Études Henri Chomette (BEHC).

37 Les premières maisons bulles voient le jours aux Etats-Unis en 1941. En dépit des contextes très différents, le même procédé est expérimenté dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

38 N. Biegueng Mboup, C. Geffriaud, Habiter Dakar, 2021, p.18

39 Venues s’installer à Dakar pour des raisons économiques, des familles guinéennes, cap-verdiennes ou sénégalaises, dont certains appartiennent à la communauté Baye Fall, cohabitent dans esprit de solidarité.

Olivier_ Ils ne vont pas détruire. On est au moins 3000 habitants ici ! Karack c’était facile pour eux, il n’y avait que quelques familles. En plus, il y a les élections bientôt. Ils ne vont pas détruire.

2_ Vers une approche inclusive de la ville.

Sur la presqu’île du Cap-Vert, la proportion de citadins a quasiment doublé ces dernières décennies. De 23% à l’indépendance elle est passé à 43% en 2013 et devrait s’établir à 60% à l’horizon 2030. À une époque où la ville est le « centre par excellence d’accumulation du capital »40 la production de l’habitat à Dakar comme ailleurs s’inscrit inévitablement dans une logique de rentabilité. Celle-ci est dictée par des promoteurs immobiliers qui ne se soucient guère de la qualité des logements et encore moins du bien être des habitants – dont les plus modestes sont systématiquement renvoyés en périphérie de la ville.

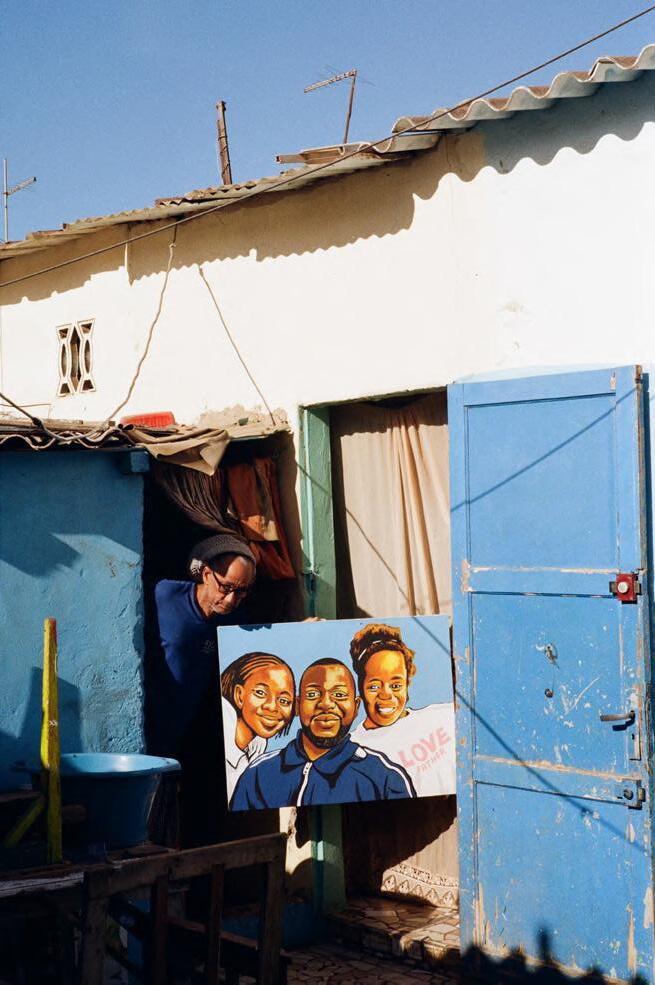

Des logements phagocytés par la ville.

Malgré son caractère bucolique, le quartier Baobab n’échappe pas au phénomène de densification anarchique subit par les habitants. Ni à la spéculation foncière, qui rend les loyers inaccessibles pour une grande partie des Sénégalais parmi lesquels certains ne parviennent pas à assurer les trois repas quotidiens. Propriétaire de ces terres convoitées qui se retrouvent aujourd’hui en centre-ville41 la Sicap les vend à des promoteurs privés. Les rez-de-jardin caractéristiques des quartiers Sicap sont progressivement remplacés par des immeubles allant jusqu’au R+10. Ce qui pose problème c’est que le profit est la seule intention qui sous-tend la réalisation de ces habitations. Ces « appartements de standing » s’adressent aux habitants les plus aisés. De fait, la Sicap participe à la ségrégation spatiale des habitants les plus modestes.

Les premières informations que l’on trouve sur internet au sujet de la cité célibataire – très peu documentée – paraît dans un article42 : « Déguerpissement : La Sicap au banc des ac-

cusés ». Regroupés au sein d’un collectif43 , les habitants ne compte pas faire les mêmes erreurs que leurs voisins. A Karack et Rue 10 les cités célibataires ont été démolis, les habitants déguerpis et cela en dépit des contrats garantissant le relogement des familles sur ce même site. Ces dernières cristallisent particulièrement les problématiques urbaines qui se posent aujourd’hui à Dakar. Quant à la Sicap Baobab, les logements collectifs résistent difficilement à la convoitise des promoteurs privés. En plein cœur du quartier Baobab –dont le prix au mètre carré se situe entre 60.0000 et 80.0000 Francs CFA – la parcelle de forme triangulaire représente une superficie de 15.000 mètres carrés. C’est une question de temps avant que le « furoncle »44 ne cède face à la pression foncière. En invoquant l’argument de l’insalubrité la Sicap menace régulièrement les 200 familles d’expulsion. En plus d’un terrain à Keur Massar, la société immobilière a proposé aux habitants une indemnisation de deux millions de franc CFA par famille censée couvrir les frais de construction de leur nouvelle maison. Pour Vincenzo, Cheick Diarama, Mohammed et les autres habitants de la cité collective, la proposition de la Sicap est une arnaque qui profitera aux élites : « Qu’est-ce que tu veux faire avec deux millions ? La dalle ? Les fondations ? Il faut au moins 25 millions pour une maison ! »

Résilience habitante

Au cours de mon second séjour à Dakar, en mars 2022, je me suis mis en tête de trouver la cité célibataire sans trop savoir si elle existait encore. À mesure que je m’approche de la Sicap Baobab, je sens une progression. Sans vraiment m’en rendre compte je franchis une succession de seuils qui indiquent le niveau d’intimité et de sociabilité des espaces. A cet égard, la nature du sol alternant entre asphalte, sable et carreaux cassés a son

Des posters de campagne éléctorales sont visibles dans l’ensemble de la cité collective. Elle constitue un espace stratégique pour les candidats aux élections municipales qui viennent y faire campagne.

Aujourd’hui, le raccordement de la cité aux réseaux publics (d’électricité et d’eau potable) dépend du bon vouloir des politiques. À l’approche des élections municipales, bien souvent des travaux commencent, Mohammed raconte : Il y en a un qui a mis le Wi-Fi [le nom du candidat fait réagir les hommes autour]. Ca à été coupé quand il a appris qu’on avait pas voté pour lui ».

importance. Les commerces qui bordent la cité marquent la transition entre l’espace public et l’intérieur de la cité. Ensuite un mur d’enceinte construit par les habitants encercle la cité comme pour la protéger. J’avais le sentiment de ne pas avoir le droit de rentrer mais à force de faire le tour, un jeune homme m’interpelle. Il appelle un parent et je me retrouve ainsi avec Vincenzo qui me fait visiter les lieux : « tu vas voir, ici tout le monde se connait ! ». Dans l’espace étroit des ruelles on croise les femmes en train de cuisiner ou étendre le linge. Au bout de celles-ci les points d’eau sont devenus des espaces de sociabilité où les habitants se retrouvent pour discuter et boire le thé. Il est fréquent que des commerçants ambulants viennent y vendre leurs marchandises. Il semblerait qu’avec le temps, les habitants se soient réappropriés ces différents espaces de vies. Les mêmes observations peuvent être faites à l’échelle du quartier où les garages ont été transformés en boutiques. Les espaces – qu’ils soient publics et privés – sont systématiquement détournés. Les habitants revendiquent ce mode de vie collectif, favorisé par l’espace de vie partagé en rez-de-chaussée : « Moi dans un immeuble ? Jamais de la vie ! Moi je peux faire mon extension sur la rue, je peux faire un petit bar. Je mets trois ou quatre tables à l’extérieur, des chaises et je vends de la bière ».

Cet ancrage au sol, qui n’est pas sans rappeler l’organisation de l’habitat vernaculaire, semble expliquer leur attachement au lieu. Finalement, l’opération réalisée par les Français à la fin de la période coloniale est redevenue un habitat africain. La manière dont les habitants ont adapté cet urbanisme fonctionnel à leurs besoins fait de la cité célibataire un cas particulièrement intéressant. La résilience des habitants révèle a beaucoup d’égard comment concevoir une architecture qui tiendrait compte de leurs pratiques.

Densifier l’existant.

Aujourd’hui, la presqu’île du Cap-Vert concentre près du quart de la population du Sénégal sur une superficie représentant 0,3% du territoire national. Si à l’époque du Grand Dakar l’aménagement s’est fait de manière horizontale, aujourd’hui ce modèle d’urbanisation n’est plus envisageable. Il y a un enjeu à densifier la ville de manière verticale plutôt que de continuer à s’étaler sur un territoire qui devient inhabitable. Pour autant, la production urbaine telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui semble obsolète. Une autre ville, plus inclusive est souhaitable.

En ce qui concerne les projets de la Sicap, des modes de densification alternatifs sont à inventer. S’il semble inévitable d’accompagner le processus de densification du quartier Baobab, on peut imaginer que les habitants de la cité collective conservent leur place dans le quartier. La densification peut se faire en priorité sur les rezde-chaussée ou les dents creuses des grandes avenues encerclant le quartier. Par ailleurs, les appartements construits par les promoteurs privés semblent très éloignés des besoins des dakarois. Ils ne tiennent pas compte des contraintes climatiques ni des pratiques habitantes. Aucune attention n’est portée aux espaces communs extérieurs par exemple. Inhérents au mode de vie traditionnel, ces espaces représentent encore des lieux de vie importants où se concentre la majorité des activités. Les espaces publics eux aussi se font de plus en plus rare. Des espaces non ædificandi présentent un fort potentiel en vue d’une amélioration du cadre de vie des dakarois. L’ancien aéroport ou la corniche de Dakar sont progressivement sacrifiés au profit de projets immobiliers privés.

Aujourd’hui, il existe des alternatives à la production de l’architecture telle qu’elle se fait et qui aboutit bien souvent à l’exclusion des populations

les plus modestes ou à la privatisation de terres protégées. Il y a un intérêt à travailler à partir de l’existant – couture urbaine – plutôt que de systématiquement vouloir raser ce qui existe – tabula rasa. En ce sens, il convient d’être attentif à ces espaces de vies que les dakarois ce réapproprient en permanence. Finalement, il ne s’agit pas seulement de réhabiliter au sens matériel du terme mais avant tout d’encourager la reconnaissance de ces modes d’habiter.

40 D. Harvey, Villes rebelles : du droit à la ville à la révolution urbaine, 2015, quatrième de couverture.

41 Ces quartiers, étant à l’origine une extension de Dakar au nord (Grand Dakar) se retrouvent aujourd’hui au cœur de la ville.

42 Déguerpissement - Cité célibataire Rue 10 : La Sicap au banc des accusés, Seneweb, Publiée le 27 octobre 2016

43 Dont Cheikhna Diarra en ai le porte-parole.

44 Terme utilisé la Sicap pour décrire ce projet d’habitation collective.

B/ Quelles alternatives ?

Aujourd’hui, force est de constater que le secteur de la construction ne profite ni au pays ni à ses habitants. Les technologies de construction, la main d’œuvre ainsi que les matériaux sont importées. Par ailleurs, l’architecture qui en résulte semble parfaitement inadaptée, à la fois d’un point de vue climatique et d’usage. Pourtant, le Sénégal dispose de nombreuses ressources – matérielles et humaines – afin de créer des filières économiques viables. Dans le même temps, des procédés de construction bas carbone et abordable apporteraient des réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux.

1_ Diamniadio, figure de l’émergence.

L’Afrique sub-saharienne est confrontée à un processus d’urbanisation extrêmement rapide et amplifié par une croissance démographique élevée.45 A la pression démographique, s’ajoute un déséquilibre territorial. Alors que les zones rurales sont délaissées, Dakar concentre les « opportunités sociales et économiques ». Cependant, la capitale étouffe et beaucoup d’habitants vivent dans des conditions d’extrême précarité. Ville nouvelle : la solution à tous les problèmes.

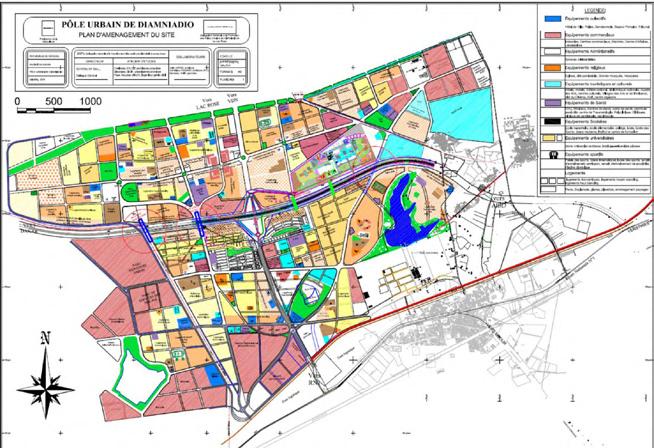

Pensée dans le but de désengorger la capitale, la ville nouvelle de Diamniadio émerge à une trentaine de kilomètres de celle-ci. Située au milieu d’un triangle formé par Dakar, Thiès et Mbour, cet espace de 1 600 ha constitut un axe par lequel on passe forcément. Le projet de la ville nouvelle est initié par l’Etat sénégalais en 2014. Aujourd’hui, il constitue un axe majeur du Plan Sénégal Emergent (PSE) – un programme visant à stimuler la croissance économique du Sénégal. La délégation générale de la promotion des pôles urbains (DGPU), chargée de la mise en œuvre des pôles de Diamniadio et du Lac Rose, a validé 10 autres projets. Ces extensions urbaines s’inscrivent dans un programme national de reconfiguration territorial qui a pour objectif, non seulement de désengorger Dakar mais également de réduire les inégalités entre les régions sénégalaises.

A Diamniadio, les travaux ont commencé avec l’achèvement du dernier tronçon d’autoroute reliant Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).46 Ce n’est pas un hasard si le pôle urbain se situe à une vingtaine de kilomètre du

nouvel aéroport. Ministères, établissements d’enseignements supérieur ou encore centre de conférence sont relocalisés à Diamniadio pour en faire un « pôle économique dynamique ». Ainsi, la capitale devrait être soulagée d’une partie de ses fonctions. Cela dit, Xavier Ricou – responsable des grands travaux à l’Apix47 – voit se produire le phénomène inverse : « Diamniadio est trop proche de Dakar. On va créer une immense conurbation. Autour de la nouvelle autoroute, la spéculation a déjà commencé et les chantiers sont omniprésents. On crée ainsi des problèmes à mesure qu’on les règle ».48

1 2

Le pôle urbain est divisé en quatre arrondissements :

1_ Industrie de l’evènementiel

2_ Enseignement supérieur

3_ Industrie et logistique

4_ Quartier des affaires

Un urbanisme déconnecté de l’existant. Alors que le projet d’une ville nouvelle est l’occasion de résoudre des problèmes urbains ce sont les principes d’un urbanisme passé et obsolète qui sont reproduits à Diamniadio. Ce projet pharaonique pourtant présentée comme « la ville du futur »49, est conçue selon une logique de réseau et de zoning.50 La nouvelle autoroute qui réduit par ailleurs le temps de trajet jusqu’aux villes de l’arrière-pays, divise le pôle de manière très nette. Les zones – industriel, économique spéciale, résidentiel, ministériel et commercial – se développent de part et d’autre de cet axe. Le réseau routier relie ces différents secteurs de la ville encore en construction, toutefois l’humain semble avoir été oublié. Quelle place lui est accordé aux côtés d’infrastructures et d’équipements aussi imposants ? Les constructions s’enchaînent sans pour autant faire « ville ». Cela dit, la vie existe déjà dans cette partie de la région dakaroise et ce bien avant que n’émerge l’idée d’une ville nouvelle. Toutefois, malgré la volonté affichée d’intégrer les communes alentours51 au pôle urbain, ces dernières semblent avoir été exclues du processus d’aménageant. L’installation de certains pro-

101 Quelles alternatives ?

grammes s’est faite sur des terres agricoles fertiles. Victimes collatérales d’un urbanisme périmé, les habitants voisins cultivant ces terres voient les travaux d’un mauvais œil, surtout lorsqu’il s’agit d’aménagements prévus pour un quartier de luxe. Les tissus urbains existants auraient pu servir base à l’aménagement du pôle, en intégrant par exemple les activités agricoles de la commune voisine de Bargny à son programme. Cette distinction entre les communes existantes et la nouvelle ville ne risque-t-elle pas d’accentuer encore plus la ségrégation socio-spatiale ?

Par ailleurs, la ville nouvelle concentre une part importante du budget public au détriment d’actions en faveur des centres urbains existants. Les premiers édifices à avoir été construit – un stade olympique par exemple – ne fabriquent pas de centralité pour la ville. Ces symboles relèvent d’un choix stratégique : faire de Diamniadio la vitrine d’un Sénégal moderne. Infrastructures et équipements industriels régissent une organisation urbaine à coup de grandes interventions. L’espace ou peut-être le vide, lui, n’a pas été pensé. Pourtant, à terme les habitants devront bien se faire une place.

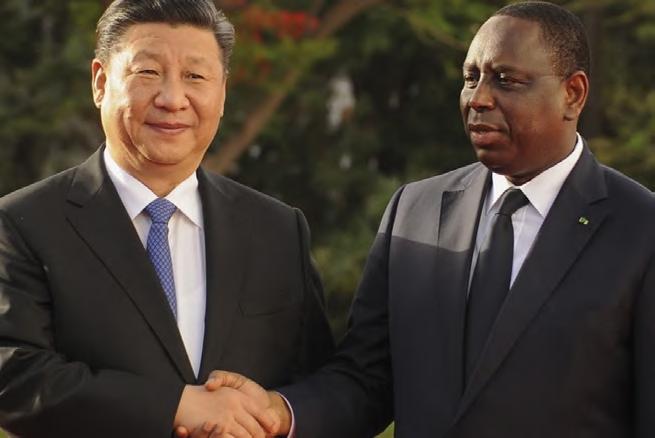

Dépendance chinoise

Les projets accompagnant la croissance urbaine de Dakar requièrent des investissements considérables en infrastructures, équipements et services. Or le Sénégal comme la plupart des pays africains dépend largement des investissements étrangers. La question financière est un élément clé pour le développement des pays émergents. La Chine du fait de sa grosse capacité financière s’est imposée comme le premier partenaire commercial du continent Africain – devant la France et les Etats-Unis. Le Sénégal n’y échappe pas, pour financer des projets d’envergure le président Macky Sall mise sur des partenariats publics / pri-

102

Métamorphose

Destinées à accueillir les futurs fonctionnaires de Diamniadio, le promoteur immobilier INGENIUM Group (2013) propose ces «maisons du futur».

vés, dans lesquels la Chine joue un rôle central. Les investissements massifs opérés par la Chine en Afrique, s’inscrivent dans une politique globale adoptée sous le nom de Belt and Road Initiative.52 Diamniadio ne fait qu’amplifier un phénomène déjà bien visible : la production urbaine enrichis les pays étrangers. L’engagement de la Chine ne se limite pas aux prêts. Bien souvent elle réalise ces projets avec ses entreprises de constructions, son expertise technique et dans certain cas sa propre main d’œuvre. C’est à se demander en quoi ce modèle participe au développement de pays comme le Sénégal. Malgré son discours bienveillant53 à l’égard du continent africain, ces prêts ne se font pas sans intérêts. Bien au contraire, en finançant les équipements portuaires, les réseaux routiers et ferrés la Chine assure les routes commerciales pour le transport de ses marchandises. Par ailleurs, lorsqu’un pays africain n’est pas en capacité de rembourser sa dette il devra payer l’équivalent en matière première54 – pétrole, minerais, lithium – ou en infrastructure. Pour le Sénégal, l’argent chinois est une nécessité pour combler ses besoins en infrastructure. Ces prêts génèrent croissance économique et développement. Cependant, l’Etat s’expose à une situation de dépendance commerciale ainsi qu’à un risque d’endettement excessif.

Les tours futuristes font rêver.

Bien que Dakar vît un boom immobilier et économique important une grande partie de la population sénégalaise vit dans la misère. Pour tenter de répondre aux besoins urgents en matière de logements, l’Etat sénégalais a initié un projet à l’échelle nationale qui prévoit la construction de 100 000 logements sociaux. Malgré l’absence de commerces à Diamniadio, le gouvernement projette d’accueillir 300 000 habitants. Avec l’appui du secteur privé55 qui joue un rôle important

dans la réalisation de ses programmes, une cité des fonctionnaires a déjà été construite. A côté de ces logements dits « sociaux » un grand projet pour quartier haut de gamme est prévu. Diamniadio Lake City a été approuvé par le gouvernement alors même qu’un grand nombre d’urbains n’a pas accès à un logement décent. Ces projets hypothétiques montrent : « que la ville est désormais envisagée comme nouvel atout marketing ».56 Conçues selon des standards esthétiques calqués sur Dubaï, le projet s’adresse à l’international ou à une élite sénégalaise.

Qu’il s’agisse de ces enveloppes de verre ou des logements sociaux dont la qualité reste à débattre, ils sont parfaitement inadaptés au climat. La terre crue qui parait être une alternative beaucoup plus censée ne correspond pas aux standards de la reconnaissance internationale.57 Pourtant, les trois cimenteries implantées au Sénégal - Société Commerciale du Ciment (Sococim), Cimenterie du Sahel et Dangote Cement - peinent à satisfaire une demande toujours plus forte. Cette pé-

Pensé comme un espace expérimental de formation sur des pratiques écoresponsables, l’écopavillon de Diamniadio est laissé à l’abandon.

La majorité des travailleurs habite la périphérie de Dakar. Cette population qui subit l’exode rural n’a pas les moyens de payer un ticket de transport TER. Pourtant la récente infrastructure allègerait le temps de trajet très longs.

nurie entraîne une flambé des prix qui freine les chantiers en cours dans un contexte de déficit de logement. Le gouvernement sénégalais plafonne régulièrement le prix du ciment. Aujourd’hui son prix est fixe mais la pénurie est réelle. Alors que le ciment enrichit une minorité de personnes, des matériaux biosourcés ou géosourcés quant à eux permettraient pourtant de générer de l’emploi. Pour l’instant aucune initiative concrète de la part du gouvernement sénégalais n’a vu le jour afin de développer des technologies de constructions locales en matière de logement. Si Diamniadio a su répondre à des enjeux de mobilités, avec l’inauguration d’un nouveau train express régional (TER) qui participe au désenclavement de la périphérie de Dakar en la reliant au centre-ville elle reste : « exclusive au niveau social ».

45 En Afrique, la moyenne d’âge est de 19 ans.

46 Inauguré en 2017, l’aéroport est le point de départ / un des premiers équipements à avoir été construit.

47 L’Apix est une société anonyme à capitaux majoritaires qui dépendait directement du président de la République. Elle avait en charge le comité de pilotage des grands travaux. Après un changement à la tête du pouvoir, son activité a été arrêtée (budget retiré, plus de réunions, etc.).

48 M. Frochaux, Dakar : développement urbain et patrimoine métisse, 2022

49 Site officiel de la ville de Diamniadio : https://www.diamniadio.city/

50 Schéma d’organisation programmatique par zone et par block monofonctionnel.

51 Le pôle de Diamniadio est constitué des communes de Diamniadio, Bargny, Sendou et Sébikotane.

52 Lancé en 2013, ce vaste programme d’infrastructure était connu sous le nom : « les nouvelles routes de la soie » (« New Silk Road » en anglais).

53 Un esprit d’entre aide né avec la Conférence de Bandung. En 1960, la nouvelle République Chinoise a besoin de soutien quant à la reconnaissance de son nouveau régime. Elle se tourne alors vers les pays africains, à qui en retour elle affiche son soutien pour leurs indépendances.

54 Les terres africaines sont très riches en matières premières stratégiques encore inexploitées.

55 A Diamniadio, les terrains sont offerts gratuitement aux promoteurs immobiliers disposant des fonds nécessaires pour investir.

56 A. Choplin, Matière grise de l’urbain : la vie du ciment en Afrique, 2020, p. 96

57 Réalisé en 2019, il est commissionné par le ministère de l’environnement du Sénégal.

2_ Et si la terre remplaçait le ciment.

Des réalisations modernes en terre crue démontrent à quel point les procédés élaborés par les ancêtres restent pertinents pour répondre aux défis d’aujourd’hui. C’est dans ce but que des démarches alternatives pourraient se renforcer et inspirer une nouvelle génération d’architectes.

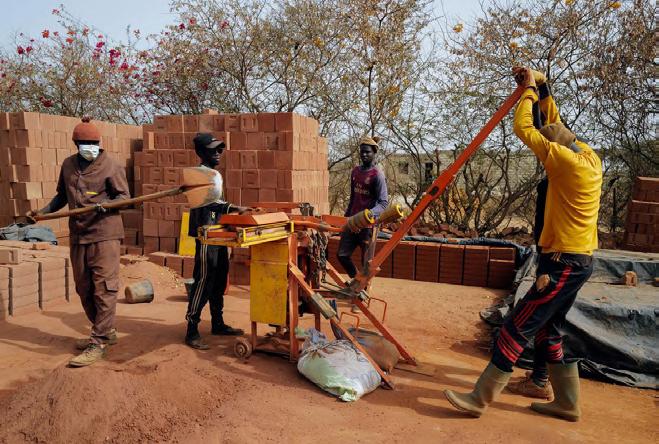

Des voix s’élèvent.

Progressivement, des voix s’élèvent pour un changement des pratiques architecturales. À Dakar, le collectif Worofila s’engage dans une perspective de construction écologique bas carbone, impliquant l’utilisation de circuit court. Les architectes Nzinga B. Mboup, Nicolas Rondet se sont associés à Doudou Dème qui dirige l’entreprise Elémenterre. Celle-ci est chargée de la production de matériaux et dans certains cas de la mise en œuvre des projets. Cette collaboration témoigne des difficultés qu’ils ont pu rencontrer dans une telle démarche alternative. En s’inspirant des traditions ancestrales, ils font la promotion de matériaux biosourcés dans une architecture contemporaine. Cependant, le collectif réalise principalement des projets résidentiels pour des particuliers, dont la plupart sont issues d’une diaspora sensible aux questions environnementales. Quant à elle, l’association de la voûte nubienne (AVN) s’adressent à des populations rurales plus modestes. Présente dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, elle entend répondre aux défis démographique et écologique – réchauffement climatique, désertification – en proposant des habitations en voûte nubienne. Repopularisé par Hassan Fathy (1900 – 1989) dans les années 1970, ce procédé architectural permet de construire des habitations aux toitures voûtées

Quelles alternatives ?

sans coffrage. Réalisées principalement à partir de briques d’adobe en terre crue, elles ne nécessitent ni le bois, ni la tôle. Construire en voûte nubienne semble particulièrement adapté à la région sahélienne où les ressources se font de plus en plus rares. L’association est surtout active dans le Fouta-Toro mais : « Pour différentes raisons, le Sénégal n’offre pas les conditions permettant au marché de se diffuser facilement au sein des populations rurales, contrairement par exemple au Mali ou au Burkina Faso ».

Cela dit, la coopération avec des acteurs locaux porte ses fruits. En partenariat avec les institutions publiques et des entreprises de construction locales l’AVN réalise trois Hôtel de Département à Matam, Kanel et Podor. Le chantier est toujours en cours à Kanel où des maçons sont formés aux savoir-faire traditionnels du Sahel. L’objectif : transmettre et perpétuer des pratiques durables.

Par la suite, ces maçons formateurs pourront, à leur tour, partager leurs connaissances afin de garantir la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la construction en terre.

Vers un mode production alternatif. L’utilisation de ressources locales peut être perçue comme un moyen d’émancipation face à un mode de production architectural qui enrichie principalement des pays étrangers. Abondamment présente, la terre crue participe : « au développement local – notamment par la constitution de filières économiques viables ». L’indépendance grâce à la terre : c’est l’idée défendue par Hassan Fathy dans son ouvrage Construire avec le peuple, Histoire d’un village d’Egypte : Gourna. En 1945, l’architecte égyptien est chargé de construire le nouveau de Gourna. Partisan de l’auto-construction, il s’inspire des traditions locales pour sa réalisation. Sur le chantier, des maçons sont formés à la technique de la voûte nubienne, nécessitant des

107