Hypekultur hat Hochkonjunktur

Warum uns der Zeitgeist Labubus, Dubai-Schokolade und Matcha Latte auf die For-You-Page spült

Warum uns der Zeitgeist Labubus, Dubai-Schokolade und Matcha Latte auf die For-You-Page spült

Wir leben in einer extrem visuellen Gesellschaft – das stellt nicht nur unsere Autorin Ania Gleich in ihrem Bericht über die aktuelle LisetteModel-Retrospektive fest. Auch die Berufsfotograf*innen, mit denen Sarah Aberer für diese Ausgabe geredet hat, sehen das ähnlich. In der Tat sind wir heute von einem permanenten Bilderstrom umgeben, den wir selbst ständig mitproduzieren. Schuld ist mal wieder das Internet. Digitale Bilder wiegen nichts, nehmen keinen Platz ein und kosten –quasi – nichts. Also lieber gleich noch drei, vier mehr geschossen und in den Instagram-Photo-Dump inkludiert.

Das hat natürlich auf den Wert des einzelnen Bildes einen Einfluss. Nicht nur in Hinblick auf dessen Produktionskosten, sondern auch, was den ökonomischen sowie insbesondere den immateriellen Wert angeht. Von Ersterem können die Pressefotograf*innen im Artikel von Jannik Hiddeßen ebenfalls ein Lied singen. Zweiteres merken wir alle, denn die Zeit, in der wir Bilder unserer Partner*innen in den Geldtaschen mit uns herumtrugen, ist großteils vorbei.

Oder doch nicht? Denn analoge Fotografie, Fotoautomaten, Polaroids und Co liegen wieder im Trend. Ob das jedoch nur eine weitere Ausformung jener Hypezyklen ist, über die Anja Linhart in der Coverstory schreibt, oder Teil einer nachhaltigen Gegenbewegung, bleibt abzuwarten. Bislang scheinen die meisten dieser Slow-Movements jedoch eher Inseln für Bobos mit genug disposable income zu sein als wahre Alternativen für die breite Gesellschaft. Bewusst zu leben, ist halt einfacher, wenn man sich mehr Sorgen um das »bewusst« als um das »leben« machen kann.

Was also tun? Müssen wir etwas tun? Sollten wir uns lieber dem Bilderstrom hingeben und völlig in ihn eintauchen? Zwischen einer solchen totalen Resignation und der Verweigerung moderner Technologien gibt es wohl doch noch ein paar Schattierungen. Hito Steyerl hat da schon vor einigen Jahren mit ihrem Text »In Defense of the Poor Image« in eine ähnliche Richtung gestikuliert. Anstatt über pixelige, wertlose Bilder zu jammern, sollten wir ausloten, welche Potenziale in ihnen stecken. Und sie dann – gegebenenfalls – für unsere (politischen/ künstlerischen) Zwecke subvertieren.

Bernhard Frena Chefredakteur • frena@thegap.at

Web www.thegap.at

Facebook www.facebook.com/thegapmagazin

Twitter @the_gap

Instagram thegapmag

Issuu the_gap

Herausgeber

Manuel Fronhofer, Thomas Heher

Chefredaktion

Bernhard Frena

Gestaltung

Markus Ra etseder

Autor*innen dieser Ausgabe

Sarah Aberer, Luise Aymar, Barbara Fohringer, Ania Gleich, Jannik Hiddeßen, Selma Hörmann, Anja Linhart, Kamia Liu, Veronika Metzger, Tobias Natter, Dominik Oswald, Helena Peter, Simon Pfeifer, Sarah Wetzlmayr

Kolumnist*innen

Josef Jöchl, Toni Patzak, Christoph Prenner

Coverillustration

Lisa Arnberger/missfelidae.com

Lektorat

Jana Wachtmann

Anzeigenverkauf

Herwig Bauer, Manuel Fronhofer (Leitung), Thomas Heher, Martin Mühl

Distribution

Wolfgang Grob

Druck

Grafički Zavod Hrvatske d. o. o.

Mičevečka ulica 7, 10000 Zagreb, Kroatien

Geschäftsführung

Thomas Heher

Produktion & Medieninhaberin

Comrades GmbH, Hermanngasse 18/3, 1070 Wien

Kontakt

The Gap c/o Comrades GmbH

Hermanngasse 18/3, 1070 Wien o ice@thegap.at — www.thegap.at

Bankverbindung

Comrades GmbH, Erste Bank, IBAN: AT39 2011 1841 4485 6600, BIC: GIBAATWWXXX

Abonnement

6 Ausgaben; € 19,97 abo.thegap.at

Heftpreis

€ 0,—

Erscheinungsweise

6 Ausgaben pro Jahr; Erscheinungsort Wien; Verlagspostamt 8000 Graz

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz www.thegap.at/impressum

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber*innen wieder. Für den Inhalt von Inseraten haften ausschließlich die Inserierenden. Für unaufgefordert zugesandtes Bildund Textmaterial wird keine Haftung übernommen. Jegliche Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Geschäftsführung.

Die Redaktion von The Gap ist dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserates verpflichtet.

016Momentaufnahmen

Lukas Oscar im Porträt

020Ein romantischer, makabrer Liebesfilm

Elsa Kremser und Levin Peter über »White Snail«

022Zwischen Trend und Removal Tattoos im Wandel

026Warum mehr manchmal doch mehr sein darf

Kitsch, Kunst und Weiblichkeit

030Das ungeplante Sehen Wie Lisette Model die Street-Photography prägte

034»Jede Woche sieht anders aus« Das Berufsfeld Fotografie

038Auf der Suche nach dem anderen Foto Pressefotografie zwischen Kunst und Dokumentation

Fotografie Der Alltag im Foto und Fotograf*innen im Alltag

003 Editorial/Impressum

006 Comics aus Österreich: Viktoria Strehn

007 Charts

014 Golden Frame

040 Gewinnen

041 Rezensionen

044 Termine

008 Gender Gap: Toni Patzak

052 Screen Lights: Christoph Prenner

058 Sex and the Lugner City: Josef Jöchl

Selma Hörmann

»Am liebsten höre ich Genres mit Gitarren«, fasst unsere aktuelle Praktikantin ihren Musikgeschmack zusammen. Sie meint damit alles von Metal, Punk und Hardcore (vorwiegend) bis hin zu Divorced-Dad-Rock (Guilty Pleasure!). Kein Wunder also, dass sie vor einigen Jahren das Cello gegen die elektrische Klampfe eingetauscht hat. Schon seit September kümmert sich Selma liebevoll um Website und Social Media von The Gap. Wie sie in ihrem Tattooartikel beweist, meistert sie aber auch umfangreiche Reportagen mit Aplomb.

Kamia Liu

Okay, eine 21-Jährige nach ihren Jugendsünden zu fragen, ist vielleicht nicht besonders clever. Zu Recht erwidert Kamia, dass sie wohl noch so einige vor sich habe. Angesichts dieses Fauxpas freut uns umso mehr, dass ihr unser »jugendlicher, unterhaltsamer« Schreibstil zusagt. How do you do, fellow kids? Aber Spaß und Alter beiseite, wie gut sie es schafft, gesellschaftliche Mechanismen hinter Oberflächen wie Kitsch zu hinterfragen, zeigt sie in ihrem ersten längeren Artikel. Wir hoffen auf viele weitere!

Auf unserer Seite 6 zeigen Comickünstler*innen aus Österreich, was sie können. Diesmal demonstriert Viktoria Strehn die Tragweite von gutem Paneling. ———— Was der Schnitt im Film macht, leistet das Paneling im Comic. Es taktet die Handlung, gibt einzelnen Szenen mehr oder weniger Raum, liefert neue Blickwinkel und fokussiert auf Details. Doch während der Schnitt die Handlung linear in der Zeit organisiert, ordnet das Paneling sie im Raum an. Was das in der Praxis bedeutet, kann man in Viktoria Strehns Comic auf der folgenden Seite sehen. Denn anstatt des automatischen Ablaufs eines Films, bei dem zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Frame sichtbar ist, kann hier die gesamte Seite auf einmal wahrgenommen werden. So ergibt sich die erzählerische Struktur auf einen Blick und sie funktioniert gleichzeitig als Organigramm des Urlaubsfotofrusts als auch als detailverliebte Slice-of-Life-Erzählung. Viktoria Strehn ist Comiczeichnerin und Illustratorin. Ihren behänden Umgang mit dem Medium stellt sie nicht nur in ihren eigenen Arbeiten unter Beweis, sondern sie gibt ihn auch in Comickursen weiter. Nähere Infos unter www.lernezeichnen.com.

Die Rubrik »Comics aus Österreich« entsteht in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Comics. www.oegec.com

TOP 10

Lebensessentials: kleine Dinge für inneren Seelenfrieden

01 Morgens Ka ee mit ganz viel Hafermilch

02 Warme, indirekte Beleuchtung aka viele Lampen (Deckenlicht verboten!)

03 Nachts Fahrrad zu fahren

04 Die Farbe Rot

05 Yoga (Ommm)

06 Konzerte allein zu besuchen

07 Vanillekipferl von Oma

08 (M)ein frisch überzogenes Bett

09 Linsensuppe (selbstgekocht)

10 Ohne Reservierung ein leeres Abteil im Nachtzug zu ergattern

TOP 03

Bücher

01 »Life According to Vincent. 150 Inspiring Quotes« von Vincent van Gogh

02 »Normal People« von Sally Rooney

03 »Big Magic« von Elizabeth Gilbert

Auch nicht schlecht:

Einmal im Jahr vom Meer durchgewirbelt zu werden

Jo the Man the Music ist das Musikprojekt der Steirerin Johanna Gußmagg.

Ihre Debüt-EP »Soft Skin« erscheint am 16. Jänner bei Ink Music.

Songs zum Aus-dem-Fenster-Schauen

01 Madison Cunningham »Song in My Head«

02 Orla Gartland »Mina«

03 Maggie Rogers »Don’t Forget Me«

04 Sam Evian »Wild Days«

05 The War on Drugs feat. Lucius »I Don’t Live Here Anymore«

06 David Bowie »Moonage Daydream«

07 Big Thief »Incomprehensible«

08 Billie Marten »Feeling«

09 Flyte »Even on Bad Days«

10 Änn »Didn’t Know Back Then«

Nervenaufreibende Dinge

01 Wenn nur ein Teil des Sockens nass wird

02 Menschen, die laut Kaugummi kauen

03 Wenn einem die perfekte Antwort drei Tage zu spät einfällt

Auch nicht schlecht

Wochenende, langsame Tage und Herbstspaziergänge

Filiah macht Musik zwischen Indierock und Folk. Im Rahmen des diesjährigen Waves Vienna hat sie den XA – Export Award gewonnen. Zuletzt ist im Oktober ihre EP »Sad Girl With a Punchline« erschienen.

Der Stress vor Weihnachten ist ja bekanntlich groß, aber wir haben trotzdem noch einen wichtigen Termin für euch: Am Samstag, den 6. Dezember, um 19 Uhr findet im Wirr in der Burggasse die nächste Ausgabe des The-Gap-Popquiz statt.

Bereitet euch vor auf Fragen wie diese:

Aus welchem Kultmusical stammt das Lied, das Jay-Z für »Hard Knock Life (Ghetto Anthem)« gesampelt hat?

#A »Annie«

#B »Billy Elliot«

#C »Cabaret«

Im Anschluss ans Quiz gibt es noch eine Weihnachtsfeier mit DJ-Line.

Anmeldung unter o ice@thegap.at

Toni Patzak

hakt dort nach, wo es wehtut

Ich habe mir mein soziales Umfeld so gestaltet, dass ich Menschen jeglicher Couleur in meinem Leben habe. Freund*innen mit unterschiedlichen Hintergründen, politischen Orientierungen und G ender-Expressions. Freund*innen, die älter sind als ich, und solche, die meine restliche Auswahl an Freund*innen fragwürdig finden. Meine Geburtstagsfeiern sind dementsprechend chaotisch. Was mir aber vor Kurzem aufgefallen ist: Ich habe immer mehr Freund*innen, die in nicht-monogamen Beziehungsstrukturen leben. Nichtmonogam heißt, dass eine Beziehung nicht ausschließlich zwei exklusive Partner*innen umfasst, sondern mehrere Beziehungskonstrukte beinhalten kann (aber nicht muss). Meine Geburtstagsfeiern werden dadurch jedenfalls nicht einfacher, weil das klassische +1 plötzlich nicht mehr ausreicht.

Entgegen zahlreicher Klischees steht bei Polyamorie zumeist nicht die Möglichkeit im Vordergrund, mit mehreren Menschen schlafen zu können, sondern das Interesse, sich bewusst mit der Struktur von Beziehungen auseinanderzusetzen. In einer monogamen Partner*innenschaft weiß man ja ungefähr, was von einem erwartet wird: Romantische Gefühle nach außen sind tabu, Flirts können zum Konfliktpunkt werden, selbst mit engen platonischen Freund*innenschaften stößt man schnell an Grenzen. Natürlich möchte ich nicht alle monogamen Beziehungen über einen Kamm scheren, es gibt viele monogame Paare, die sich mit Eifersucht, Angst und Verletzlichkeit reflektiert auseinandersetzen.

Aber in offenen Strukturen kommt man um genau diese Auseinandersetzung gar nicht erst herum. Monogame Beziehungen können sich auf gesellschaftlich vorgegebene Normen stützen. Bei Polyamorie muss man hingegen vieles selbst definieren: Wollen wir Hauptpartner*innen sein, während andere lose Dates möglich sind? Sind spontane OneNight-Stands erlaubt oder müssen sie vorher abgesprochen werden? Ist es okay, sich mit

weiteren Menschen auf eine romantische Dynamik einzulassen? Welche Verantwortung, Pflichten und Privilegien darf man außerhalb der »Hauptbeziehung« aufbauen? Und was bedeutet »betrügen« in diesem Kontext überhaupt? Diese und ähnliche Fragen muss man sich zu Beginn sowie im Verlauf einer nichtmonogamen Beziehung zwangsläufig stellen.

Wie in den Hunderttausenden von SlopBowl-Shops kann man sich so eine Build-YourOwn-Beziehung zusammenbauen. Während man sich bei den überteuerten Reisschüsseln überlegt, ob man braunen Reis oder doch Quinoa als Basis nimmt, kann man in einer nicht-monogamen Beziehung wählen, ob hierarchisch oder non-hierarchisch, ob KitchenTable-, Garden-Party- oder doch Parallel-Polyamorie. Die enorme Auswahl an möglichen, sich dynamisch verändernden Komponenten kann dabei überfordernd sein. Viele Menschen in meinem Umfeld sind anfangs blauäugig hineingestolpert und waren überrascht, wie viel Zeit mit Reden und Aushandeln draufgeht. Schritt für Schritt vorzugehen, ist daher vielleicht kein foolproof Plan, aber oft der einzige machbare Weg. Denn es gibt kaum Vorbilder oder Anleitungen für glückliche nicht-monogame Beziehungen.

Doch nicht so frei?

Das schlägt sich auch im Umgang mit Gefühlen wie Eifersucht nieder. Im Kopf kann man solche Gedanken zwar wunderbar wegtheoretisieren, aber im Bauch bleibt das ungute Gefühl. Die Aussage eines Freundes, der schon länger polyamor lebt, hilft mir allerdings in Neidsituationen: »Es geht nicht darum, gar nicht mehr eifersüchtig zu sein. Eine PolyBeziehung kann dir den Rahmen geben, herauszufinden, woher das Gefühl kommt, und mit deinem*deiner Partner*in oder deinen Partner*innen daran zu arbeiten.« Das Fundament hierfür ist eine unfassbare Verletzlichkeit. Dabei gruselt mich schon der Gedanke, so emotional nackt vor jemandem zu stehen und zu sagen: »Schauen wir uns das jetzt einmal ganz genau an, während wir andere Personen

gleich mit ins Boot nehmen.« Aber genau das macht diese Beziehungsform aus: Sie zwingt zu Gesprächen, zum Ausmachen klarer Regeln und zu intensiver Reflexion.

Was von vielen innerhalb, aber noch viel mehr außerhalb der Community als ultimativer Hedonismus verkauft wird, stellt sich in der Realität als eine Menge emotionaler Arbeit heraus. Da reicht ein kurzes Auskotzen bei den engsten Freund*innen längst nicht mehr. Wenn in einem der »Polycules« um mich herum ein Beziehungsdrama ausbricht, brauchen wir mindestens ein Whiteboard und fünf Meter roten Faden, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. All diese gewachsene Komplexität steht aber der Freiheit gegenüber, sich zunächst einfach mal auf Beziehungen einzulassen und dann zu schauen, was sie am Ende werden: Freund*innenschaft, Liebschaft oder doch eine längerfristige Partner*innenschaft.

Doch bevor der Verdacht aufkommt, ich würde hier nur Werbung für Nicht-Monogamie machen: Es gibt genug daran zu kritisieren, wie solche Strukturen ausgelebt werden. Manche Menschen konnte ich direkt dabei beobachten, wie sie sich selbst ein Rebranding gaben. Plötzlich waren sie nicht mehr der*die »böse Betrüger*in«, sondern einfach nicht-monogam. Die alten, ungesunden Dynamiken blieben aber bestehen. Nur dass der*die Partner*in jetzt offiziell nicht mehr wütend sein durfte, wenn man nach der Bar mit jemand anderem nach Hause ging.

Unterm Strich ist Nicht-Monogamie weder besser noch schlechter als Monogamie. Am Ende sind Beziehungen immer nur so gut wie die Menschen, die sie leben. In einer privilegierten Studiumsbubble wie meiner stellt Polyamorie aber auch eine Möglichkeit dar, sich einmal auszuprobieren und die komplexe Beziehungslandschaft für sich nutzbar zu machen. So lässt sich vermutlich am einfachsten herausfinden, was einen tatsächlich eifersüchtig macht und wie viele +1 man letztlich zur Geburtstagsfeier mitnehmen möchte. patzak@thegap.at @tonilolasmile

Alle paar Monate scheint sich die gesamte Menschheit via Social Media auf ein Kultobjekt zu einigen, das dann kollektiv konsumiert wird – zumindest, bis der nächste Hype auftaucht und den bisherigen plötzlich verdrängt. Was steckt hinter dem vermeintlich neuen Phänomen der popkulturellen Hypemaschinerie? ———— »Wir kennen es wohl alle: Nach einem langen Tag verheißt nichts mehr Entspannung, als auf der eigenen Couch in den Untiefen des Internets zu versinken. Wir finden Zuflucht bei Instagram, Tiktok und Co, um wieder einmal Stunde um Stunde im Loop des Scrollens zu verbringen und unser Gehirn mit einer guten Dosis Dopamin zu füttern. Im Akt des Wischens wird ein Gefühl von Endlosigkeit spürbar, das der sich ständig wiederholende Inhalt der Kurzvideos noch verstärkt: Unboxing-Clips von vergriffenen Labubu-Blindboxen, Verkostungen der begehrten Dubai-Schokolade, Live-Reactions auf Szenen der heiß diskutierten Serie »The Summer I Turned Pretty«, alles unterlegt mit dem immer gleichen Songsnippet aus Taylor Swifts »The Fate of Ophelia«.

Solche Massenphänomene verdeutlichen, dass wir uns inmitten einer Blütezeit des Hypes befinden. Sobald ein Kultphänomen vom medialen Zeitgeist Besitz ergriffen

hat, scheint es, unvermeidbar alles zu durchdringen. Gerade in der Popkultur gibt es derartige Trends, Manias und Hypes zwar schon lange, dennoch stellt sich die Frage, warum sie uns gerade jetzt so stark zu beschäftigen scheinen. Was steckt hinter dieser Entwicklung einer regelrechten Hypekultur? Und ist der Trubel um diese Konsumgüter wirklich so banal, wie wir häufig denken?

Rise of Teilö entlichkeiten

Bevor sich die großen Social-Media-Plattformen als primäre Quellen der Informationsbeschaffung etablieren konnten, waren es vorrangig klassische Massenmedien wie Zeitungen, Magazine oder das Fernsehen, die uns über das aktuelle Weltgeschehen und popkulturelle Entwicklungen auf dem Laufenden hielten. Clemens Apprich, Kulturhistoriker sowie Leiter des Weibel Instituts für digitale Kulturen an der Universität für angewandte Kunst Wien, erklärt, wie diese Art Medien ursprünglich über das sogenannte Aktualitätsprinzip funktionierten: »Vor allem Zeitungen hatten diese Idee oder gar Illusion, dass wir alle gemeinsam als Leser*innenschaft immer auf demselben Aktualitätsstand sind. Früher gab es die Morgenausgabe und die Abendausgabe, und

»Durch ständige Hypes entsteht etwas, das ich als Aufgeregtheit beschreiben würde – ein Druck hin zu Aktualität.«

— Clemens Apprich

das war dann die Aktualität, die alle teilen konnten.« Ähnliches lasse sich laut Apprich auch in Hinblick auf die Fernsehökonomie vor der Jahrhundertwende beobachten. »Ein klassisches Beispiel ist etwa die Sendung ›Wetten, dass..?‹«, führt der Medientheoretiker aus. »Alle haben sie am Samstagabend gesehen, um am Montag darüber sprechen zu können.«

Mit der Verbreitung des World Wide Web in den Neunzigerjahren kam schließlich Bewegung in diese Vorstellung von Massengesellschaft. Wegen der verschiedenen Applikationen, die das Internet mit sich brachte – zu denen auch die sozialen Medien zählen – spielte plötzlich das Thema Aufmerksamkeitsökonomie eine zentrale Rolle. Apprich erklärt: »Mit dem Internet gibt es nicht mehr die eine Aktualität, sondern unzählige kleine, die gleichzeitig stattfinden. Dadurch entstehen viele verschiedene Teilöffentlichkeiten.« Aus diesen gilt es als Konsument*in dann auszuwählen, denn nicht allem können wir unsere Aufmerksamkeit schenken.

Rein mediengeschichtlich könne man dies durchaus als positive Entwicklung lesen, meint Apprich, durch die zunehmende Aufspaltung der Informationskanäle verändere sich nämlich, wer I nformationen wie weitergeben könne. »Während zum Beispiel in den Fünfzigerjahren nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung – meistens ältere Männer in den Redaktionen – bestimmt haben, was jetzt die Öffentlichkeit ist, können sich durch das Internet plötzlich auch andere Stimmen einbringen und Aufmerksamkeit für sich generieren.«

Doch gleichzeitig entwickle sich dadurch gerade im Internet schnell eine Überfülle an Informationen, wie Apprich ausführt: »Indem ich ständig in einem neuen Thema oder Hype drinnen sein kann und eben nicht mehr diese Pause habe, wenn an einem Tag mal weniger passiert, entsteht etwas, das ich als Aufgeregtheit beschreiben würde – ein gewisser Druck hin zu ständiger Aktualität.«

Gleich und gleich

Besonders in den um 2004 aufkommenden sozialen Medien spielt die Idee nach verschiedenen Teilöffentlichkeiten eine zentrale Rolle. Mit Applikationen wie Myspace oder StudiVZ wurde es damals plötzlich möglich, unabhängige Communitys auf den unterschiedlichen

Malina

Florentine Sternberg, Content-Creatorin

Plattformen zu organisieren. Und diese Zerstreuung hat sich, wie wir alle wissen, bis heute bewährt. Der vielgerühmte TiktokAlgorithmus schafft es erstaunlich präzise, uns allein anhand unserer wenigen Angaben sowie der Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren in Kategorien zu stecken. Wie ihm das gelingt? »Algorithmen berechnen immer auf Basis des sogenannten homophilic principle, was übersetzt so viel bedeutet wie: ›Gleich und gleich gesellt sich gern‹«, so Apprich. »Und eben darüber werden dann wiederum Vorhersagen getroffen, was uns als Einzelne*n interessieren könnte. So ist es Plattformen schließlich möglich, Aufmerksamkeiten zu kuratieren und wirksam zu steuern.«

Wer passt zu wem? Und welcher Content passt wiederum zu diesen kollektiven Gruppierungen? Interessanterweise spielen soziale Kategorien in Bezug auf dieserart algorithmisierte Annahmen eine ausschlaggebende Rolle: Alter, Gender, Race, sexuelle Orientierung. Algorithmen interessieren sich demnach gar nicht direkt für uns als Einzelpersonen, sondern sind stets darum bemüht, uns wieder in stereotypisierten Kollektiven zusammenzufassen, um schlussendlich Zuordnungen treffen zu können. »Alles, was uns ausgespielt wird oder was uns etwas verkaufen will, tut immer so, als ob es um das Individuum gehen würde. Myspace, Youtube, I-Phone: es ist immer das gleiche Muster. Aber was eigentlich im Hintergrund berechnet wird, ist das plurale ›You‹«, sagt Apprich. Es liegt also durchaus auf der Hand, warum algorithmisierte Plattformen so eine gute Grundlage für das Lostreten von Trends und deren Anwachsen zu unaufhaltbaren Hypes bieten.

Der Aspekt des Kollektiven spielt dabei nicht nur in Bezug auf die technische Dimension der sozialen Medien eine wichtige Rolle. Uns sei, wie Apprich betont, in der Diskussion leider verloren gegangen, wie zentral das Soziale in diesen Medien immer schon drinstecke: »Schlussendlich sind es wir alle, die diese Medien produzieren, nicht nur einzelne Konzerne.« Eben das lässt sich wohl am besten an der immer stärker werdenden Hypekultur in den sozialen Medien ablesen. Denn Labubus, Dubai-Schokolade, Stanley-Cups oder Designfruchttörtchen sind ohne uns – die diese Dinge schlussendlich konsumieren, posten und damit in d ie (digitale) Welt tragen – nichts weiter als banale Produkte. Doch in ihrer Funktion als sozialer Fokus für Communitys seien sie wiederum »alles andere als banal«, wie die Journalistin, Moderatorin und ContentCreatorin Malina Florentine Sternberg darlegt: »Das Ausschlaggebende ist wirklich dieses Communitygefühl. Der Austausch und der Zusammenhalt, die dabei entstehen, sind extrem wichtig. Gerade in Zeiten wie heute, in denen man sich manchmal sehr einsam fühlen kann.«

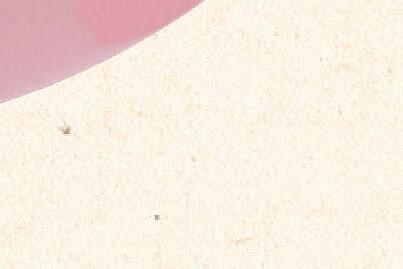

Erwachsene im Sammelfieber

Das Schaffen von Zugehörigkeitsgefühlen ist also das eine. Hypes und damit verbunden auch das Sammeln von Objekten, können aber gerade im Erwachsenenalter auch noch ganz andere Funktionen haben. Während die plüschige Diddl-Maus mit den großen Ohren Anfang der Nullerjahre vor allem für Kinder interessant war, sind Labubu-Blindboxen, Bag-Charms und Jellycat-Kuscheltiere explizit auch für Erwachsene gedacht. Sternberg erklärt: »Der Hersteller Pop Mart betont selbst, dass Labubus kein Spielzeug für Kinder sind, sondern sogenannte DesignToys. Und auch die Blindbox-Packungen führen als Empfehlung ein Mindestalter von fünfzehn Jahren an.«

Was hat es damit auf sich, dass Hypeprodukte gerade Erwachsene für sich zu gewinnen imstande sind? Für sie liege der Reiz ganz klar in der Möglichkeit, etwas nachholen zu können, das ihr als Kind verwehrt gewesen sei, so die Content-Creatorin. »Damals hatten wir einfach nicht das Geld dafür. Heute bin ich in der privilegierten Situation, auch mal sagen zu können: ›Ich kaufe mir das jetzt einfach

»Wir suchen uns Freude im kleinen Luxus – ob das jetzt ein Matcha Latte ist oder eine Labubu-Blindbox.«

— Malina Florentine Sternberg

»Schlussendlich sind es wir alle, die soziale Medien produzieren, nicht nur einzelne Konzerne.« — Clemens Apprich

nur, weil ich neugierig bin.‹ In meinem Fall reicht das von Lego-Sets über Videospiele bis hin zu Jellycats. Dinge dieser Art hatte ich als Kind einfach nicht.«

Gerade in Hinblick auf Blindboxen –wie etwa im Falle von Labubus – macht ein Mindestalter dabei durchaus Sinn. Der genaue Inhalt dieser Überraschungspackungen ist beim Kauf unbekannt. Man erwirbt also etwas, ohne genau zu wissen, was man schlussendlich bekommt. Erst beim Öffnen stellt sich dann beispielsweise heraus, welche Farbe, Bekleidung oder Accessoires das jeweilige Modell hat. Die Idee dahinter hänge Sternberg zufolge zentral mit der Ausschüttung von Dopamin zusammen: »Das ist psychologisch begründet und ähnelt im Prinzip einer klassischen Glücksspielmechanik.« Das Suchtpotenzial ist also vorprogrammiert. Indem Hersteller*innen zusätzlich auf künstliche Verknappung und seltene secret figures setzen, können sie die Nachfrage konstant hoch halten und so möglichst lange im Gespräch bleiben.

Fandom im Wandel

Mit solchen Kniffen versuchen die Konzerne das Maximum an Profit aus ihren Produkten herauszukitzeln, während die Zyklen, in denen sich Hypes bewegen, zunehmend kürzer zu werden scheinen. »Im Sommer wurden Labubus total gehypt«, so Sternberg. »Jetzt, nur ein paar Monate später, habe ich aber das Gefühl, dass sich kaum noch jemand dafür interessiert.« Auf der offiziellen Website des Herstellers Pop Mart sind die plüschigen Monster zwar immer noch restlos ausverkauft, in den sozialen Medien geht die Resonanz jedoch stark zurück. Aber seien wir ehrlich: Das nächste Plastikspielzeug in Massenfabrikation folgt bestimmt. »Das ist natürlich alles andere als nachhaltig«, wie auch Malina Sternberg betont.

Ein durchwegs positiver Wandel zeichne sich laut ihr jedoch bei Fandoms selbst ab. Besonders das Sammeln sei nämlich lange Zeit ein männlich dominiertes Feld gewesen: »Noch vor ein paar Jahren schienen Dinge wie ›Star Wars‹-Figuren als die einzigen ernstzunehmenden Sammelobjekte zu gelten. Inzwischen ist diese Vorstellung immer mehr aufgebrochen. Das haben wir auch Tiktok zu verdanken.« Zum ersten Mal habe Sternberg das Gefühl, man müsse sich als Frau nicht mehr dafür schämen, kitschige, bunte Objekte zu sammeln. Auch innerhalb ihrer

Follower*innenschaft zeichne sich das ganz deutlich ab: »Die Geschlechterverteilung in meinem Publikum ist sehr eindeutig. Es sind hauptsächlich junge Frauen, die sich meinen Content anschauen und mit mir übers Sammeln ins Gespräch kommen wollen. Gerade in meinen Kommentaren sehe ich sehr oft auch Fotos, auf denen junge Girlies zum Beispiel ihre neuen Jellycats zeigen.«

Die Nachfrage nach kleinen, süßen, bunten Sachen hat aktuell also Hochkonjunktur. Preislich liegen viele der bereits genannten Produkte irgendwo zwischen zehn und dreißig Euro. Gerade in Österreich, wo die Teuerung mit einer Inflationsrate von vier Prozent im Oktober 2025 weiterhin auf hohem Niveau lag, ist das gegenüber klassischen Luxuspro -

Clemens Apprich,

Medienwissenschaftler

dukten noch erschwinglich. Indikatoren wie dem sogenannten Lipstick-Index zufolge gönnen sich Menschen in wirtschaftlichen Krisen eher kleinere Goodies. Laut Clemens Apprich sei es nur logisch, dass der Konsum in Krisenzeiten rein makroökonomisch zurückgehe. »Im Kleinen schafft man sich aber vielleicht gerade dann seine eigene Komfortzone«, so der Experte. Auch Sternberg sieht das ähnlich: »Wir werden uns wahrscheinlich alle kein Haus leisten können, weshalb wir uns Freude im kleinen Luxus suchen –ob das jetzt ein Matcha Latte ist, der sechs Euro kostet, oder eine Labubu-Blindbox; das fällt letztendlich in die gleiche Kategorie.« Content in den sozialen Medien setzt ge -

rade in Krisenzeiten ganz gezielt auf diese Idee von Sehnsucht nach Safe Spaces, indem er immer stärkere Hypewellen forciert und Nutzer*innen über Zugehörigkeitsgefühle an Communitys bindet.

Hypes produktiv nutzen

Natürlich äußern sich popkulturelle Hypes nicht nur in materiellen Produkten, sondern vielfach auch im musikalischen Bereich. Gerade kleinere Artists können stark von dieser wachsenden Hypekultur profitieren und darüber Reichweite beziehungsweise Streams generieren, die sonst für sie unerreichbar wären. Ohne Sichtbarkeit in den sozialen Medien ist es heutzutage sowieso nahezu unmöglich, sich zu etablieren. Die burgenländische Band Lovehead ist wohl ein aktuelles Paradebeispiel dafür, wie man soziale Medien und damit verbunden auch Hypekultur – gerade als Newcomer*innen in Österreich – produktiv für sich nutzen kann. Das Indierocktrio fand nicht nur über Instagram zusammen, sondern auch ihre ersten beiden Songs »Erdnussallergie« und »Denkst du an mich?« wurden auf Internetplattformen in kürzester Zeit zu viralen Hits. Das verschaffte der jungen Gruppe nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch diesjährige Auftritte beim Popfest Wien und beim Waves Vienna.

Trotz der Kurzlebigkeit der aktuellen Hypezyklen ist zu hoffen, dass solche schnellen Aufstiege auch nachhaltig sein können. Denn meist ist es ja leider nur eine Frage der Zeit, bis das, was wir aktuell als größten Hype wahrnehmen, wieder verschwindet und durch etwas Neues ersetzt wird. So lässt etwa die Omnipräsenz der Labubus langsam nach und Dubai-Schokolade stapelt sich unberührt an den Supermarktkassen. Doch es zeigt sich, dass auch Totgesagtes manchmal wiederkehrt: Kultfiguren wie Monchhichis sind plötzlich wieder gefragt, Vinyl, Kassetten und sogar CDs gehen am Flohmarkt weg wie warme Semmeln. Und selbst die DiddlMaus scheint aktuell ein Revival zu erleben. Vielleicht gibt es also doch ein Leben nach dem Hype. Anja Linhart

Content von Malina Florentine Sternberg findet sich unter anderem auf ihrem InstagramKanal @malinaflorentine. Am 5. Dezember erscheint mit »Fanta lustig« die Debüt-EP von Lovehead. Die Band ist am 25. Februar im PPC in Graz live zu sehen. Und Original-Labubus sind langsam wieder im Handel erhältlich.

In der kalten Jahreszeit findet man sich häufig mit der eigenen Insignifikanz konfrontiert. Latent dunkel, latent kalt und nach den goldenen Herbsttagen von Nieselregen und Sturmböen durchzogen, bietet uns der Winterbeginn genug Anlass zu trübem Gemüt. Vincent van Gogh war ein Spezialist für solche Geisteszustände – aber sein Gemälde »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« ist weit mehr als ein schlichtes Memento mori. ———— Mit derselben, beinahe plumpen und doch verschmitzten Attitüde wie ein Schuljunge, der dem Skelett im Biologieraum ein Papierhütchen aufsetzt, drückt van Gogh seinem »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« den titelgebenden Glimmstängel in die Hand. Ein Ins-Auge-Blicken – der eigenen Sterblichkeit, aber auch dem eigenen Konsum. Van Gogh war begeisterter Raucher. Trotz aller Begeisterung bleibt mit dem Zigarettenqualm jedoch immer ein Mief des Vorwurfs an sich selbst im Raum hängen, genauso hartnäckig und vergilbend wie der Rauch selbst. Man ist sich der Gefahren ja bewusst. Mehr oder weniger. Bestimmt muss man die brennende Zigarette hierfür nicht erst in der Hand des personifizierten Todes sehen, um sich der Dummheit der ganzen Sache klar zu werden. Van Gogh malt sie ihm aber trotzdem in die knöchernen Finger, oder genau deshalb.

Es ist trotzig, das zu tun, verwegen – und sehr bezeichnend für den Lebensabschnitt, in dem van Gogh dieses Bild schuf. Genauso wie ich und sehr viele andere Studierende jetzt befand er selbst sich vor 140 Jahren, also 1885/86, im Wintersemester. Wenn man für die Zukunft lernt, und das womöglich unter großem Stress, wie wohlfeil wohltuend ist da eine Zigarette, wie aufsässig egal sind einem da die Folgen. Die Welt steht einem offen. Und hat man die Weisheit schon nicht mit der Muttermilch aufgesogen, dann mit der Zigarette nach der Vorlesung.

Aber van Gogh trotzt nicht dem Tod allein. Nein, vielmehr trotzt er auch dem Curriculum seiner Universität. (An dieser Stelle kann man sich fragen, wofür es wohl mehr Mut brauchte.) An der Königlichen Akademie der Schönen Künste Antwerpen war es zu dieser Zeit noch Usus, Anatomie an Skeletten zu lernen, anstatt an lebenden Modellen. Das fand er wohl recht langweilig. Mit »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« zeigte er nicht nur, dass er Anatomie schon ziemlich gut beherrschte, er signalisierte auch, dass ihm das Ganze zu dumm war. Lieber auf einen Tschick mit dem Tod als einen Moment länger in dieser Vorlesung. Man sollte sich vielleicht nicht vollends ein Beispiel daran nehmen. Aber bei der ganzen kalten Trübe der kommenden Tage tut ein bisschen pubertäre Aufmüpfigkeit und die Forderung nach mehr Wissen wohl ganz gut. Veronika Metzger

Normalerweise befindet sich »Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette« im Van Gogh Museum in Amsterdam. Aktuell kann man das Bild aber, neben anderen mehr oder weniger unheimlichen Gemälden, in der Albertina Wien sehen. Die Ausstellung »Gothic Modern« ist dort noch bis 11. Jänner eine bereichernde Beschäftigung für besonders ungemütliche Wintertage.

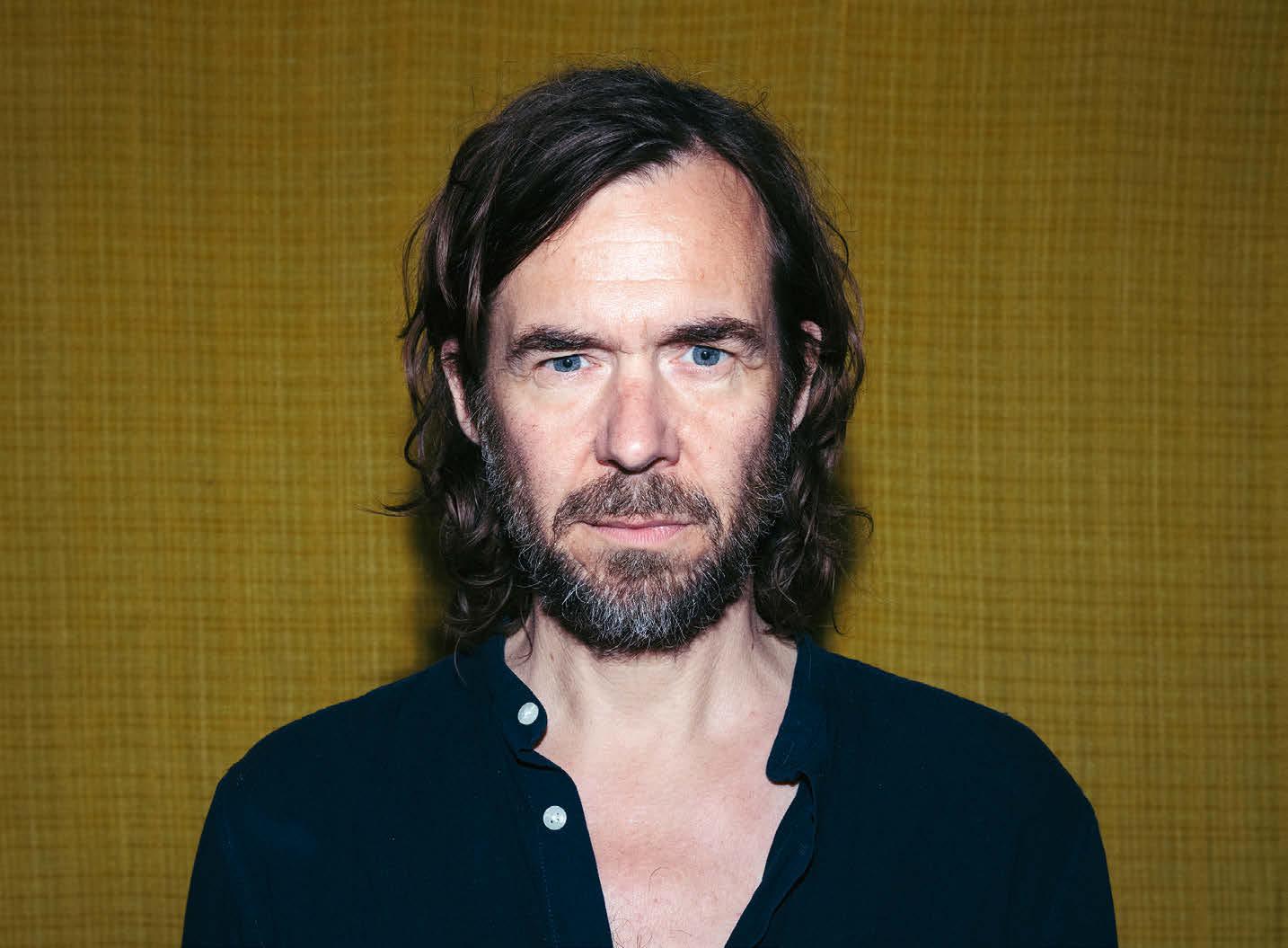

Nach seinem gefeierten Debüt verö entlicht der Singer-Songwriter Lukas Oscar nun sein zweites Album, das zwischen Lo-Fi-Pop und Clubsounds changiert. Ein Gespräch über Intuition, die Liebe zum Moment und das Vertrauen in die innere Stimme, die man auf »Everything’s Built to Last!« tatsächlich auch hören kann. ———— Nur wenige Buchstaben trennen die beiden Begriffe Intuition und Intention voneinander. Gleichzeitig liegt zwischen ihnen eine ganze Welt. Müsste sich Lukas Oscar für eine Seite entscheiden, würde er eindeutig im »Team Intuition« spielen. Vielmehr noch: Er wäre garantiert derjenige, der die Kapitänsschleife trägt. Jetzt aber genug mit dem übermäßigen Gebrauch des Konjunktivs, denn im Gespräch mit dem Musiker wird rasch klar, dass er mit der Möglichkeitsform sehr viel weniger anfangen kann als mit den Möglichkeiten, die sich ihm jetzt gerade – in diesem Moment –bieten. Tatsächlich lassen sich die Konjunktive, die er im Interview verwendet, an einer Hand abzählen. Wenn überhaupt.

Er sei ein bisschen aufgeregt, sagt er zu Beginn des Gesprächs. Denn Interviewfragen zu beantworten, fühle sich immer ein bisschen so an, als würde man schnell und unvermittelt nach dem aktuellen Lieblingsartist gefragt werden. Er lacht. Weil die Sonne scheint, sitzen wir im Gastgarten des Café Stein im neunten Wiener Gemeindebezirk. Schließlich gilt: Je weiter das Jahr voranschreitet, umso wichtiger wird es, jede einzelne Möglichkeit, das System mit ein bisschen Vitamin D aufzuladen, unhinterfragt zu nutzen. Womit wir wieder mitten im Thema wären.

Als absoluter Profi in Sachen Eskapismus hat Lukas Oscar mit dem Songschreiben nämlich etwas gefunden, das ihn immer wieder

zurück in den gegenwärtigen Moment bringt. »Die Musik hilft mir dabei, nicht vor meinen Emotionen wegzulaufen und meine Gefühle in Perspektive zu setzen. Sie ist mein Tagebuch«, hält er fest und nimmt einen Schluck von seinem Orangensaft. Das gilt auch bei »Everything’s Built to Last!«, das Ende Jänner erscheinen wird. Sein Debüt »The Fun Never Ends!«, das er im Herbst 2024 veröffentlichte, wurde als reifes, mutiges und tiefgründiges Album gefeiert, im Frühjahr 2025 brachte er die EP »From Under My Bed« heraus. Intuitiver und kindlicher

Um zu verstehen, warum wir im Gespräch immer wieder auf die Bedeutung von Intuition zu sprechen kommen, muss man aber noch ein bisschen weiter zurückspulen: Vor seinem Debüt schrieb der in Fürstenfeld aufgewachsene Musiker, der im Übrigen 2016 das Finale von The Voice Kids für sich entschied, vor allem für andere Musiker*innen. »Das war eine sehr schöne und auch sehr intensive Erfahrung. Man ist bei sehr vulnerablen Momenten dabei, muss abchecken, wann man sich einbringt und wann nicht. Irgendwann landet man aber unweigerlich in bestimmten Boxen und Strukturen, von denen ich mich befreien wollte. Ich habe mich danach gesehnt, wieder Songs für mich selbst zu schreiben. Und nach einem Zugang, der intuitiver und kindlicher ist«, fasst der Musiker diese für ihn wichtige Phase seiner noch jungen Karriere zusammen.

Für Lukas Oscar ist die Musik wie ein Tagebuch, in dem er sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt.

Mit der EP »From Under My Bed« trieb er, gemeinsam mit seinem Mitbewohner, diesen spontanen und intuitiven Zugang zum Musikmachen auf die Spitze. »Die Challenge lautete, jeden Tag einen Song zu schreiben«, erzählt er lachend. Das bedeutet: In jedem der fünf Songs stecken nur jene Dinge, die er an diesem Tag zur Verfügung hatte. »Im ersten Moment klingt das vielleicht so, als würde man den eigenen Standard heruntersetzen, in Wahrheit war es aber ein total befreiendes Gefühl, weil ich dadurch tief in mich hineinschauen und alles zulassen konnte. Für mich ist das die schöne Art, Musik zu machen.«

In der Musik schafft Lukas Oscar auch etwas, womit er sich in seinem Leben abseits seines musikalischen Schaffens eher schwertut, wie er selbst eingesteht: »Ich bewundere Menschen, die direkt sind und sich kein Blatt vor den Mund nehmen. Mir gelingt das nur beim Songschreiben. Wenn ich über einen Beat freestyle, darf alles fließen, darf alles sein.«

Um den Rest kümmert sich, wenn man so will, irgendwann einmal der Zukunfts-Lukas, von dem wir jedoch nicht viel wissen, weil er sich auch während des Interviews nobel zurückhält, äußerst schemenhaft bleibt. Für den Gegenwarts-Lukas, der einen weiteren großen Schluck Orangensaft trinkt, liegt der Schlüssel zum oft schwierigen Prozess des Zulassens vor allem darin, ohne bestimm-

»Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Emotion gibt, die keine Daseinsberechtigung hat, und das ist Peinlichkeit.«

— Lukas Oscar

te Intention in Songs hineinzugehen. So sei das beispielsweise auch bei »Cereals«, einem der Titel auf »Everything’s Built to Last!« gewesen, wie er erzählt: »Das ist eine Nummer, die ich wirklich nicht dafür geschrieben habe, dass sie irgendwann rauskommt. Ich hatte einen Lo-Fi-Gitarrenloop auf meinem Computer gespeichert, den ich an einem Tag, an dem ich eine mir unerklärliche Schwere fühlte, wiederfand. Daraufhin begann ich, wild draufloszuschreiben und die Vocals anschließend mit meinem Handy aufzunehmen. Plötzlich war auch die Schwere weg.« Es ist auch genau dieses Recording, das man auf dem kommenden Album hören kann, wie Lukas Oscar hinzufügt. Seine innerste

Seine Songs nimmt Lukas Oscar am liebsten in Homestudios von Freund*innen auf.

Stimme. Eine Arbeitsweise, von der man behaupten könnte, sie hätte System, wenn »System« nicht der absolut falsche Begriff wäre, um das Herangehen des 23-Jährigen ans Musikmachen zu beschreiben. Wie das gemeint ist? Er selbst formuliert es folgendermaßen: »Ich nehme Vocals nie neu auf. Ich singe sie ein und genau das ist für mich dann der Vibe. Ich möchte nichts mehr angreifen oder überarbeiten, weil ich mir wünsche, dass genau jene Gefühle rüberkommen, die ich in diesem Moment empfunden habe.« Damit hängt auch zusammen, dass Lukas Oscar nicht gerne in Aufnahmestudios, sondern am liebsten bei befreundeten Produzent*innen schreibt, die ihr Studio – im allerbesten Fall – im Schlafzimmer haben. Stichwort: from under my bed. In Verbindung mit Lukas Oscar und seinem musikalischen Schaffen ist der Begriff »Momentaufnahme« demnach sowohl wortwörtlich als auch metaphorisch zu verstehen. Obwohl seinen Songs häufig persönliche Erlebnisse zugrunde liegen, bieten sie eine Fülle an Anknüpfungs- und Berührungspunkten – und zwar im doppelten Wortsinn, denn im Idealfall entsteht bei den Zuhörer*innen ein ehrlicher Moment der Berührung. »Mir ist es überhaupt nicht wichtig, Songs zu schreiben, die möglichst massentauglich sind oder die nach großer Poesie klingen. Ich wünsche mir, dass meine Musik ihren Weg zu jenen Menschen findet, die ähnlich fühlen und wirklich nachempfinden können, worum es in den Songs geht«, merkt der Künstler mit ruhiger Stimme an.

Mit dem neuen Album im Gepäck wird Lukas Oscar außerdem seine erste Solotour starten. Ausgangspunkt ist der Berio-Saal im Wiener Konzerthaus, wo er am 30. Jänner sein Releasekonzert spielen wird. Zum ersten Mal habe er die Möglichkeit, einen Raum

ganz nach seinen eigenen Vorstellungen zu schaffen, wie er freudestrahlend festhält. Im Falle des Musikers, der sich als Kind bereits über Youtube Konzerte von Beyoncé und Adele reinzog, bedeutet das unter anderem, dass der Showaspekt auf keinen Fall zu kurz kommen wird. »Ich möchte eine Welt kreieren, in die man eintaucht und in der man komplett vergisst, wo man sich gerade befindet. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam loslassen.«

Sich auf Dinge einlassen

Live zu spielen, heißt für ihn auch, gezielt in Dinge hineinzugehen, die unangenehm sind, wie zum Beispiel das Mikro beim Soundcheck an den Monitor zu halten, um zu schauen, ob es piepst. Um sich später, während des Konzerts, wirklich zu hundert Prozent fallenlassen zu können, wie er hinzufügt. Überhaupt sei er ein großer Fan davon, sich immer wieder gezielt auf Dinge einzulassen, die auf den ersten Blick unangenehm zu sein scheinen. »Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Emotion gibt, die keine Daseinsberechtigung hat, und das ist Peinlichkeit. Das musste ich aber auch erst lernen – und ich lerne es jeden Tag aufs Neue. Es klingt vielleicht banal, aber mir hilft es zum Beispiel, laufen zu gehen, mich verschwitzt und mit rinnender Nase durch die Stadt zu bewegen.«

Das zweite Album, so Lukas Oscar, sei im Übrigen noch mehr in einem Guss entstanden als das erste. »Ich bin wirklich ohne große Intentionen hineingegangen. Umso schöner war es, dass sich alles ganz natürlich gefügt hat, als ob sich ein Kreis schließen würde.« Die Buntheit des Debüts, das sich ebenfalls bereits konkreten Genrezuschreibungen verweigerte, prägt auch den Nachfolger, der sich lose zwischen Lo-Fi-

Groove, Elektropop und Clubsounds bewegt. Immer wieder trifft, wie beispielsweise im Song »Onions«, Melancholie auf Euphorie. Als wichtigen Einfluss erwähnt Lukas Oscar unter anderem den britischen Musiker und Produzenten Labrinth. Thematisch gehe es um Selbstfindung, wie der Singer-Songwriter erklärt. Aber nicht nur um die verzweifelte Suche nach sich selbst, sondern auch um das Abfeiern jenes Moments, in dem man erkennt, dass all die Dinge, nach denen man sucht, schon da sind – dass man einfach nur in sich selbst hineinhören muss.

Genau das tut auch Lukas Oscar – vor allem immer dann, wenn wieder einmal der Profi-Eskapist in ihm durchkommt. Oft werden aus diesen Momenten der Introspektion Songs, aber nicht immer landen sie auf Alben oder werden veröffentlicht. Intuition statt Intention lautet schließlich die Devise.

Dass ein Teil des Musikvideos zu »Onions« in der Ausstellung »Luftballonwelten« in Wien gedreht wurde, sollte vermutlich nicht überinterpretiert werden, verrät aber natürlich trotzdem etwas über den Musiker. Unter anderem, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass Träume platzen können, dass sie sich, bis sie das tun, aber häufig bunt, leicht und nach Spielwiese anfühlen. Sicher ist: Letztere wird Lukas Oscar bestimmt nicht so schnell verlassen. Sarah Wetzlmayr

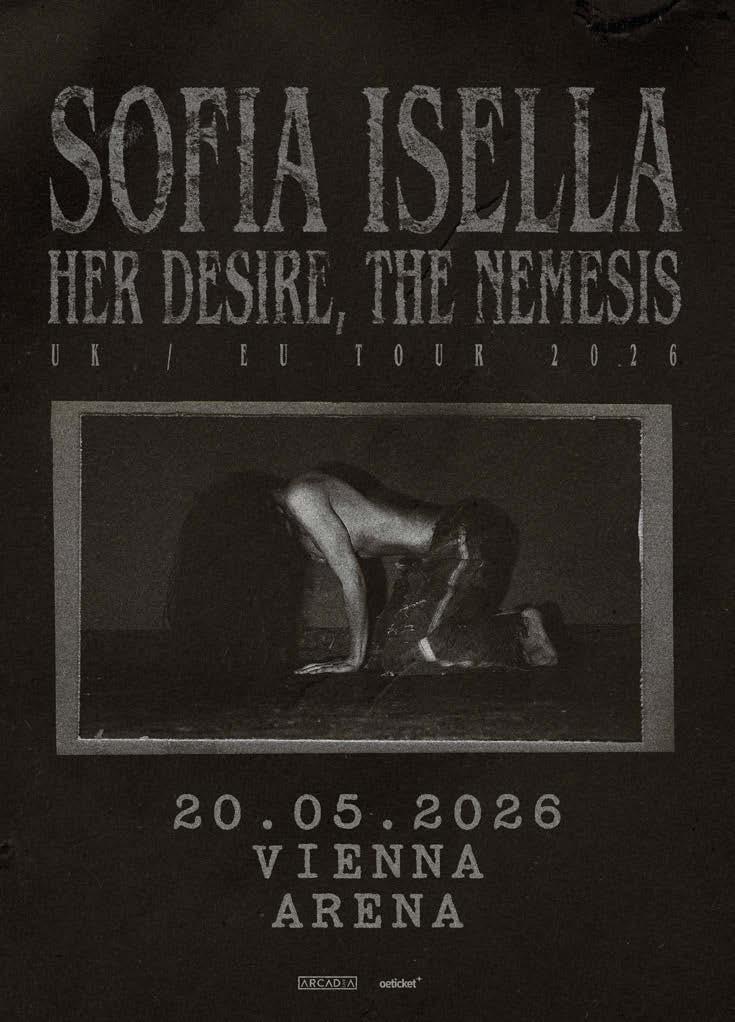

Das Album »Everything’s Built to Last!« von Lukas Oscar erscheint Ende Jänner. Am 30. Jänner wird es eine Releaseshow im BerioSaal im Wiener Konzerthaus geben. Weitere Konzerttermine: 5. Dezember, Vöcklabruck, OKH — 6. Dezember, Kirchdorf an der Krems, Hildegard — 21. Mai, Innsbruck, Die Bäckerei — 22. Mai, Salzburg, Jazzit — 23. Mai, Linz, Stadtwerkstatt — 27. Mai, Graz, Music-House.

Der

26/11/25

NENDA live

15/12/25

LYLIT

13/01/26

Anna Mabo & die Buben inn.wien ensemble

26/01/26

Norbert Schneider

30/01/26

Lukas Oscar

08/02/26

Mehr Infos unter konzerthaus.at

Christian Löffler & Sven Helbig

Verschlossene Außenseiter*innen, lange nächtliche Gespräche und das gemeinsame Sinnieren über Leben und Tod – im Spielfilmdebüt des Regieduos Elsa Kremser und Levin Peter finden zwei Menschen zueinander. ———— Ihre Welten könnten nicht unterschiedlicher sein: Masha (Marya Imbro) ist ein junges, aufstrebendes Model, Misha (Mikhail Senkov) arbeitet in einer Leichenhalle. Zu Hause hält er seine Erinnerungen an all die Körper in Gemälden fest, während sie versucht, ihre Sehnsucht nach dem eigenen Tod zu zügeln. Masha wird auf die Leichenhalle sowie auf Misha aufmerksam – und es beginnt die Annäherung zweier scheuer Menschen, die lernen, sich zu öffnen und einander zu vertrauen.

Nach den Dokumentarfilmen »Space Dogs« und »Dreaming Dogs« liefern die beiden Regisseur*innen Elsa Kremser und Levin Peter mit »White Snail« nun ihren ersten Spielfilm ab, der allerdings starken Bezug zur

Levin Peter und Elsa Kremser drehten die Liebesgeschichte von Masha und Misha in Belarus.

Realität aufweist. Die Figuren sind an die beiden Darsteller*innen angelehnt, vorgegebene Dialoge gab es keine. »White Snail« ist ein atmosphärischer Film mit starken Bildern und eigensinnigen Figuren. Im Interview erzählen Elsa Kremser und Levin Peter, wie es war, in einer echten Leichenhalle zu drehen, welchen Eindruck Belarus bei ihnen hinterlassen hat und warum abermals Tiere eine tragende Rolle in ihrem Film spielen.

Wie hat es sich ergeben, dass ihr nach zwei Dokumentationen euren ersten fiktiven Film drehen wolltet? Und inwiefern hat euch eure dokumentarische Arbeit dabei beeinflusst?

elsa kremser: Unsere Dokumentarfilme waren stets vom Magischen Realismus geprägt, dieser zeigt sich nun auch in »White Snail«. Die Idee zum Film hatten wir bereits vor ungefähr zehn Jahren, als ich Mikhail

Senkov kennenlernte. Er ist Maler und arbeitete früher in einer Leichenhalle. Schnell wussten wir, dass wir seine Lebensgeschichte spannend finden, nur fehlte uns anfangs der konkrete Zugang – bis wir auf Marya Imbro trafen. Dann wussten wir, dass es eine Liebesgeschichte werden soll.

levin peter: Aus unserer dokumentarischen Arbeit konnten wir viel für dieses P rojekt mitnehmen, etwa auf der Ebene der Inszenierung sowie beim Umgang mit Menschen. Uns ist es stets wichtig, den Prozess des Filmemachens für alle Beteiligten sichtbar zu machen. Wir wollen, dass sich die Menschen wie auf einem Set fühlen, dass die Kameras nicht versteckt werden. Im Laufe des Projekts sind unsere beiden Darsteller*innen selbstbewusster geworden, sie wurden quasi vor unserer Kamera zu Stars. Es liegt einfach eine Kraft darin, gemeinsam an einem Film zu arbeiten.

In

Der Film erzählt die Geschichte zweier Menschen, die versuchen, ihren Platz in der Welt zu finden: Masha ist Model und kämpft mit ihrer psychischen Gesundheit, Misha arbeitet in einer Leichenhalle in Minsk. Könnt ihr die beiden Figuren und ihre Motivationen kurz skizzieren?

kremser: Es sind zwei Menschen, die viel darüber nachdenken, wie sie wirken. Beide sind zudem Außenseiter*innen und leben nonkonform. Sie sind so unglaublich unterschiedlich, im realen Leben würden sie einander nie begegnen. Auch ihre Begegnung im Film ist ungewöhnlich: Eines Nachts klingelt Masha an der Tür der Leichenhalle. Im Laufe der Handlung fühlen sich die beiden zunehmend voneinander verstanden – und gesehen. peter: Beide sind ziemlich unmöglich. Gerade das mochten wir an den Figuren, deshalb wollten wir sie zusammenbringen. Masha und Misha funktionieren nicht in normalen gesellschaftlichen Bahnen. Gerade in Belarus fallen solche Menschen schnell auf, denn in einem so autokratischen Staat funktionieren die Menschen mehr nach Normen, es gibt weniger Freiheit für das Individuum.

Was ist euch vom Dreh in Erinnerung geblieben? Ihr habt ja in einer echten Leichenhalle gefilmt.

kremser: Das war faszinierend und abstoßend zugleich. Natürlich haben wir uns gefragt, ob wir da wirklich hinwollen. Wir wussten aber, dass es ein wichtiger Beruf ist. Selbst in Filmen sieht man so etwas nur selten. Vor dem Dreh machten wir – gemeinsam mit dem Kameramann – ein Praktikum in der Leichenhalle. Wir wollten die Abläufe und den Raum kennenlernen. Der Mann, der dort arbeitete, meinte, er habe keine Lust, dass wir hier einfach eine Woche herumstehen und schau-

»Habt den Mut, euch zu öffnen, und seid nicht gemein zu denen, die es tun!« — Elsa Kremser

en, wir sollten ihm also helfen. Das war sehr prägend für den Film. Wir durften nicht alles machen, die medizinischen Untersuchungen wurden von den Profis durchgeführt, aber wir holten die Leichen aus dem Kühlraum, zogen sie an und schminkten sie.

peter: Wir lernten auch, die Leichenstarre zu lösen. Dies geschieht langsam und behutsam, mit dem richtigen Gefühl. Leichen sind sehr schwer; man kann sie deshalb nicht so leicht anziehen, die Kleidung ist so eng, die Körper sind nicht mehr beweglich. Es ist ein sehr anstrengender Beruf.

Wir sehen die beiden Figuren in vielen nächtlichen Szenen oder in kaum beleuchteten Innenräumen wie etwa Mishas Arbeitsplatz und Wohnung. Wie war es, so viel in der Nacht zu drehen?

peter: Es hat durchaus seine Vorteile. Man hat seine Ruhe, muss sich weniger Gedanken um Umgebungsgeräusche machen, muss weniger blocken. Es ist einfach intimer. Wir wollten einen romantischen und makabren Liebesfilm drehen. Dafür eignen sich diese Sommernächte gut. Sie haben eine spezielle Energie – gerade, wenn man sich kennenlernt. Diese Momente erinnerten uns an unsere eigene Jugend. Minsk hat auch ein besonderes Licht, das inspirierte uns bei der Motivauswahl.

Wie in euren letzten beiden Filmen spielen auch in »White Snail« Tiere eine wichtige Rolle. Warum?

peter: Für uns sind Tiere Geheimnisträger*innen, wir nutzen das für unser Storytelling. Bei den Filmen davor haben uns die Hunde interessiert: Hunde sind sehr treu, haben aber auch ein eigenes Leben. In diesem Film sind Misha und Masha sehr auf Tiere fokussiert. Beim Dreh haben die beiden sogar immer wieder über Tiere geredet – über Wasserschildkröten oder Ameisen.

kremser: An den Schnecken faszinierte uns, dass man sie so schwer lesen kann. Es ist schwierig, zu verstehen, was in einer Schnecke vorgeht. Die Schnecken im Film sind übrigens sehr speziell, es sind die Haustiere von Marya Imbro. Wir hatten die Tiere auf der Hand, aber nie auf dem Gesicht so wie Masha im Film. peter: Wir hatten auch unsere Limits.

»White Snail« ist ein Film über Nähe und Verbindung sowie die Angst davor. Wieso haben viele Menschen – ob bewusst oder unbewusst – diese Angst?

kremser: Man hat wohl Angst davor, verletzt zu werden. Dieses Risiko besteht immer. peter: Ich hoffe, mehr Menschen trauen sich, sich zu öffnen – das wäre ein großer Wunsch von uns.

kremser: Bei Kindern kann man gut beobachten, dass sie eigentlich noch keine Angst haben, sich zu öffnen, aber sobald sie Ablehnung erfahren, wird es schwieriger für sie. Das könnte auch ein Appell sein: »Habt den Mut, euch zu öffnen, und seid nicht gemein zu denen, die es tun!« Barbara Fohringer

Der Film »White Snail« von Elsa Kremser und Levin Peter ist ab 23. Jänner 2026 in den österreichischen Kinos zu sehen.

Seit einigen Jahren schon scheint es in Österreich einen regelrechten Tattooboom zu geben. Doch nun wird besonders in Social Media zunehmend sichtbar, dass junge Leute ihre Tattoos bereuen oder sogar entfernen lassen möchten. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Werden Tattoos wieder zum Tabu? ———— Ob als Andenken aus dem Urlaub, Erinnerung an einen bedeutsamen Moment oder durchgeplanter Körperschmuck – mittlerweile ist laut dem Linzer Institut für Markt- und Sozialanalysen fast jede vierte Person in Österreich tätowiert. Tattoos sind längst vom Randphänomen zum Mainstreamtrend geworden. Gleichermaßen sichtbar auf muskulösen Oberkörpern im Fitnessstudio, als den ganzen Arm bedeckende »Sleeves« bei Punkkonzerten wie in Form kleiner, krakelig gestochener »Ignorant Tattoos« auf der Wade der Bürokollegin. Infolge des Tattoohypes scheint es jedoch auch zu einer gesteigerten Nachfrage nach Tattooentfernungen zu kommen. Das Laser-Removal-Angebot nimmt stetig zu. Und auf die Tiktok-For-You-Page werden immer häufiger Videos von jungen Menschen gespült, die sich ihre Tattoos weglasern

»Die Gestaltung des eigenen Körpers ist für viele eine letzte Bastion der Freiheit.« — Monika Weber

lassen möchten. Sie würden ihre Entscheidung bereuen und betiteln das mit Hashtags wie #tattooremoval, #tattoofails oder #tattooregret. Auffallend häufig sprechen in diesen Videos Frauen, aber auch Männer sind zu sehen. Neigt sich also die Begeisterung für Tattoos langsam dem Ende zu? Und welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat das Tattoo heute?

Körpergestaltung mit Tätowierungen sei ein tiefsitzendes Bedürfnis der Menschheit, erklärt Kultur- und Sozialanthropologe Igor Eberhard von der Universität Wien. In seiner Forschung befasst er sich unter anderem mit

der Stigmatisierung von Tattoos. Er erzählt, wie es nach der Erfindung der elektrischen Tätowiermaschine 1891 zu einem großen und breiten Interesse an Tattoos gekommen ist. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts sei die Tätowierung jedoch vor allem unter Seefahrern, Schausteller*innen und Strafgefangenen beliebt gewesen – neben Handwerkern sowie Teilen des Adels. Das habe dazu geführt, so Eberhard, dass der Ruf von Tattoos zusehends schlechter wurde. Selbst Wissenschaftler hätten damals immer wieder versucht, eine Verbindung zwischen Tattoos und Kriminalität nachzuweisen. Obwohl sich die Klientel im Laufe des Jahrhunderts dann erweitertet habe, habe diese Stigmatisierung lange angehalten: »Es gibt noch einige psychiatrische Studien aus den 1980er-Jahren, in denen es heißt, dass Kriminalität und Tätowierung zusammenpassen würden.«

Vollkommen in der Popkultur angekommen sind Tattoos dann wohl erst Anfang der Nullerjahre, als etwa TV-Sendungen wie »Miami Ink« einen breiteren Zugang zur Tattooszene schufen und sich zahlreiche Stil-

richtungen entwickelten. Heutzutage ist das Handwerk des Tätowierens jedenfalls ganz selbstverständlich als Gewerbe etabliert und weitverbreitete Form des kreativen, individuellen Ausdrucks. Monika Weber, Inhaberin des Studios Happy Needles Tattoo in Wien, ist schon seit 1997 Teil der Szene. Sie hat das Populärwerden von Tattoos hautnah mitverfolgt: »Als ich begann, war selbst die Rose am Schlüsselbein noch etwas ganz Verwegenes. Damals stellten Tätowierungen noch eine Art der Rebellion dar.« Nun habe sich das Stigma rund um Tattoos gebessert, sagt sie. »Selbst klassische ›Job-Stopper-Tattoos‹ werden bereits in vielen Berufen akzeptiert.« Die Tätowierung ist mittlerweile also nicht mehr als Akt rebellischer Provokation zu verstehen. Fußballer, Celebritys – alle tragen sie.

Konsumgut statt Untergrund

Laut Weber würden Tattoos heute vielfach als Modeaccessoire betrachtet werden, wie eine schrille Nagellackfarbe. »Letztens boten wir auf einem Event in den Wiener Werkshallen Gratistattoos an. Wir tätowierten

vierzig Leute mit Minisymbolen, einfachen Pinterest-Motiven. Das war ein Zehntel der dort geladenen Gäste«, erzählt Weber. »Ich hatte das Gefühl, die Leute betrachten das als nettes Gimmick.« Für die Tätowiererin zeige das, dass die Hemmschwelle in den letzten drei Jahrzehnten abgenommen habe. Tattoos sind heute scheinbar einfach ein Konsumgut unter vielen.

Ihr Berufskollege Jakob Kerschbaumer bemerkt diese Veränderungen ebenso. Er klärt auf seinem Instagram-Account über die Geschichte des Tätowierens auf und berichtet über aktuelle Entwicklungen in der Szene. Social-Media-Beiträge von jungen Menschen, die ihre Tattoos bereuen, sind zuletzt auch ihm vermehrt untergekommen.

Plattformen wie Instagram oder Tiktok fungieren als Spiegel gesellschaftlicher Vorlieben und Konsummuster. Besonders sichtbar wird das in den zahlreichen Mikrotrends, die durch spezifische Ästhetiken, Kleidung und Schönheitsstile geprägt sind. Diese üben speziell auf Frauen einen enormen Druck aus. Eine dieser Ästhetiken nennt

sich »Clean Girl«, sie ist davon gekennzeichnet, möglichst »rein« – also natürlich, unberührt und minimalistisch – auszusehen. Tattoos stehen hierzu in einem offensichtlichen Widerspruch. Darüber hinaus propagieren auch explizit konservative, antifeministische Bewegungen wie jene der Tradwives ein makelloses, unauffälliges Äußeres.

Dem Trend hinterher

Derartige Mikrotrends sind vor allem eines: schnelllebig – und damit auch austauschbar. Um mit diesen sich stets verändernden Trends mitzuhalten, muss man sich also ständig anpassen. Tätowierungen erschweren das klarerweise. »Wenn ich mich verändern möchte, um einem aktuellen Trend zu entsprechen, dann liegt es schon im Wesen der Sache, dass ich mich mit dem nächsten Trend gleich wieder in eine andere Richtung verändern werde«, fasst Kerschbaumer zusammen.

Problematisch ist auch, dass sich Mikrotrends meist nur oberflächlich einer Ästhetik bedienen, die eigentlich aus einer bestimm-

Jakob Kerschbaumer tätowiert seit 2013 und informiert zudem auf Social Media über die Szene.

ten Gruppe kommt – oft aus einer Subkultur. »Im Internet komprimiert man Subkulturen durch diese Oberflächlichkeit auf einen Look, den man dann auf Instagram oder Tiktok darstellt«, meint Kerschbaumer. »Die ganzen Werte, die dem zugrunde liegen, haben dann eigentlich keine Bedeutung mehr, sondern es geht ausschließlich um die Ästhetik.«

Monika Weber sieht vor allem extremere Tattootrends als Grund dafür, dass manche ihre Tätowierungen wieder entfernen lassen möchten. »Junge Menschen wachsen in einer Zeit von Maßregelung und Verboten auf«, sagt sie. »Die Gestaltung des eigenen Körpers ist für viele davon eine letzte Bastion der Freiheit. Mit einem Tattoo am Oberarm kann man aber mittlerweile nicht mehr rebellieren, dazu muss man schon ins Extreme gehen.« Tätowierungen an exponierten Stellen wie Hals oder Gesicht scheinen, so Weber, derzeit zuzunehmen. Ein Schrei nach Aufmerksamkeit, um wahrgenommen zu werden. Gerade 18bis 30-Jährige würden sich oft zu extremen Tattoos verleiten lassen – und diese später bereuen: »Solche Spontanaktionen können dein Leben schon ruinieren, wenn es zu extrem wird. Das wird zum Teil unterschätzt.« Die Beratung durch Tätowierer*innen sei daher das A und O, findet Weber. Aber nicht nur Tattoos an exponierten Stellen nehmen zu: Auch Fineline-Tattoos sind beliebter denn je. Das sind hauchdünne Linienzeichnungen ohne Schattierungen und Farben. Gerade auch darin sieht Jakob Kerschbaumer ein Potenzial für unüberlegte Entscheidungen: »Man kann sich innerhalb von kürzester Zeit eine ziemliche Menge von diesen kleinen Tätowierungen stechen lassen, auch weil die einfach nicht lange dauern. Und es kann sein, dass man sich dann innerhalb eines Jahres oder noch schneller fünfzehn kleine Tätowierungen auf einen Arm stechen lässt.«

»Für eine erneute Tabuisierung sind jetzt viel zu viele Menschen tätowiert.« — Igor Eberhard

Ob diese öffentlich besprochenen TattooRegrets nun auch mit dem Rückgang von Tätowierungen einhergehen, lässt sich nur schwer ermitteln – es gibt dazu keine Zahlen. Auf eine Rückfrage beim Laserstudio The Cottage heißt es aber, dass sich vermehrt Patient*innen melden würden, die das Tattoo aus ihrer rebellischen Jugend bereuen. Tattooentfernungen seien allerdings ein Privileg: Aufgrund der hohen Kosten könnten sich das nicht alle leisten, die es gerne machen lassen würden. Oliver Bergmann von The Cottage: »Insgesamt lässt sich sehr wohl ein Trend weg vom Tattoo erkennen – nicht zuletzt, weil auch Hollywood und internationale Prominente zunehmend ein tattoofreies, ›cleanes‹ Image vermitteln und Tattoos medienwirksam entfernen lassen.«

Zurück zu Igor Eberhard von der Uni Wien: Er sagt, dass es schon immer Tattooentfernungen gegeben habe. »Selbst in der Antike hatte man bereits Rezepte dafür.« Bei wissenschaftlichen Studien über Removals gehe es jedoch meist um problematische Tätowierungen, zum Beispiel politische Botschaften. Oder um Tattoos, die technisch schlecht gemacht wurden, bei denen Narben entstanden. Davon abgesehen vermutet Eberhard, dass vor allem Tätowierungen an Stellen, die man nicht bedecken kann, bereut würden. Gruppendruck könne eine Entscheidung dabei beeinflussen.

Igor Eberhard, Kulturund Sozialanthropologe

Seiner Schätzung nach hat sich die Zahl der Tätowierten in Österreich mittlerweile bei etwa dreißig Prozent eingependelt. Der Trend könne zwar wieder etwas in die Gegenrichtung laufen, aber vor allem sei mit einer anderen Gewichtung zu rechnen: Tätowierungen wieder eher an den subkulturellen Rändern der Gesellschaft und weniger in der breiten Masse. Ein richtiges Verschwinden und eine Tabuisierung kann sich der Wissenschaftler jedenfalls nicht vorstellen: »Dafür sind jetzt viel zu viele Menschen tätowiert.« Also selbst, wenn derzeit wieder einige Menschen ihre Spinne am Hals, ihren Schnurrbart am Finger oder ihr Geweih am Rücken bereuen, die Zeiten in denen Tattoos nur etwas für die verruchte Hafenkneipe waren, sind wohl wirklich vorbei.

Selma Hörmann

Das Tattoostudio Happy Needles feierte im Sommer seine Neuerö nung in der Ramperstor ergasse 57 in Wien. Jakob Kerschbaumer postet regelmäßig auf Instagram unter @jakobkerschbaumertattoo Interessantes zum Thema Tattoos. Igor Eberhards neues Buch »Stigma Tattoo?« erscheint nächsten Herbst im Transcript Verlag.

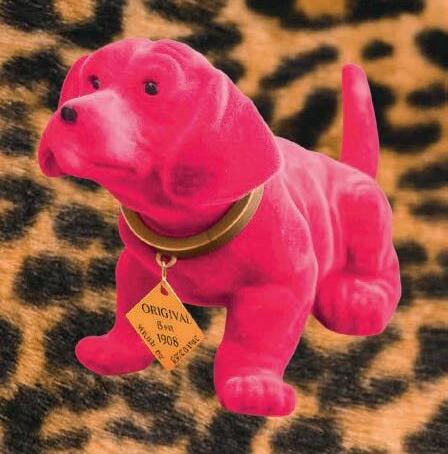

Verstaubter Leopardenpelz und Barbie-Pink erblicken wieder das Sonnenlicht, Monchhichis reinkarnieren sich in Labubus, alles glitzert und glänzt. Über Dinge, die so hässlich sind, dass sie wieder schön werden. ———— Während eines Stadtspaziergangs gehe ich an einem Souvenirladen vorbei und mein Blick fällt auf Abbildungen von Mozart, Stephansdom und »Der Kuss« auf Plastikfächern. »Alles Kitsch!«, denke ich. Dabei überkommt mich der Gedanke, dass Kitsch aus Wien schwer wegzudenken ist – und dass ich das nicht immer schlimm finde. Die unvermeidbaren Aida-Cafés, die anhaltende Popularität von Pferdekutschen wie auch der Erfolg von Marken wie Kitsch Bitch überzeugen mich davon, dass ich das nicht als Einzige so sehe. Und dass Kitsch wohl auch für andere ein Guilty Pleasure ist. Doch was fasziniert uns daran? Ist Kitsch Kunst? Und warum gilt »Mädchenhaftes« als kitschig?

Bei der Beantwortung dieser Fragen finden wir uns rasch in den Siebzigerjahren wieder – aber jenen des neunzehnten Jahrhunderts. Damals tauchte der Begriff nämlich zum ersten Mal am Münchner Kunstmarkt auf, als abwertender Ausdruck für billige, minderwertige Kunstwerke. Vermutet wird, dass er vom mundartlichen Wort »kitschen« abstammt, das das Zusammenschieben von Dreck oder Schlamm bezeichnet.

Zeit und Ort sind dabei kein Zufall. Im Gespräch mit Claudia Lomoschitz, Künstlerin und Dozentin an der Akademie der bildenden Künste Wien, erfahre ich, dass durch die Industrialisierung damals zum ersten Mal Produkte massenhaft und preiswert hergestellt werden konnten. In der Gesellschaft war nach der Aufklärung zudem ein Bedürfnis nach Individualität geweckt. Das alles bedeutete, dass Bildung, Moral und Geschmack zu einem Ausdruck von Status wurden. Auch das Zuhause war von da an ein Ort, an dem man sozialen Status zeigen wollte. Wodurch die Nachfrage nach gefälligen Kunstimitaten – also Kitsch – entstand.

Mona Lisa am Klo

Bald sollte sich daraus ein Phänomen entwickeln: eine einfache Symbolsprache, die sentimental geprägt ist und an die Emotion appelliert. Im ästhetischen Sinne handelt es sich meistens um aus der »hohen« Kunst entliehene Motive und Themen, die vereinfacht, verniedlicht oder romantisiert wiedergegeben werden – indem beispielsweise eine Hundekopfbüste zur Keksdose wird oder die Mona Lisa zur Tapete am Klo.

Lomoschitz erläutert, dass im NS-Regime offiziell gegen Kitsch gehetzt worden sei, er wäre »verweichlicht« und »unheldenhaft«. Kitsch habe als Symbol für den Verfall nati-

onalsozialistischer Werte gegolten. Erstaunlich, aus meiner Sicht scheint Kitsch in dieser Zeit nämlich allgegenwärtig. Jedes Propagandaplakat, jede Statue dieser Zeit strotzt geradezu vor verklärtem Nationalkitsch.

Eine Antwort auf diesen Widerspruch findet sich bei Hermann Broch. Dieser veröffentlichte 1933 sein erstes Werk zu Kitsch und setzt sich damit als einer der Ersten aus philosophischer Perspektive explizit mit diesem Phänomen auseinander. In den 1940erJahren stellt er seine Überlegungen dann in den Kontext des Totalitarismus. Broch beschreibt Hitler als den »Prototyp des Kitsch-Menschen«, seine ganze Ideologie bestehe im Heraufbeschwören von grausig kitschigen Stereotypen.

Für Broch ist Kitsch im Gegensatz zur Kunst ein ästhetisches System ohne Ethik: »Nirgends ist die Umschichtung der Werthaltung, die Wirksamkeit des Bösen in der Welt so ausgeprägt wie in der Existenz des Kitsch.« Diese Haltung passt in den generellen Kanon der Zeit. Kitsch wird damals vorwiegend als Antithese der Kunst, unkritisches Trostpflaster und die ungebildete Antwort auf eine Geschmacksfrage gesehen. Und dem kann ich kaum widersprechen. Kitsch ist übertrieben sentimental und erbarmungslos unecht. In

Lisa Zartler hat sich künstlerisch mit Kitsch auseinandergesetzt und sich dabei die Frage gestellt, ob er eigentlich wirklich hässlich ist oder einfach nur ehrlich. Sie nutzt die Ästhetik des vermeintlich Geschmacklosen und zeigt, warum Kitsch mehr sein kann als Glitzer und Gefühl.

»Spannend ist, dass Kitsch auf jeden Fall etwas Konsumierbares ist und etwas, das sehr eng mit Identität zusammenhängt.«

— Claudia Lomoschitz

all seiner »Verlogenheit« ist er aber vor allem eines: ehrlich. Ganz unverschleiert und grobschlächtig erzählt Kitsch, was er von uns will, oder viel mehr, was wir von ihm wollen.

Wenn ich meine eigene Zuneigung zu Kitsch hinterfrage, ist es vor allem eine Art Affirmation, die Kitsch für mich als kulturelles Phänomen auszeichnet. Kitsch formuliert einen Wunsch, zeigt mir die Welt, wie sie nicht ist, aber sein sollte. Wer Kitsch unironisch konsumiert, sehnt sich vermutlich nach Harmonie, besseren Verhältnissen oder Gerechtigkeit – danach, in jene Welt einzutauchen, der das dicke, rosa Porzellanschwein entsprungen ist.

»Spannend ist, dass Kitsch auf jeden Fall etwas Konsumierbares ist und etwas, das sehr eng mit Identität zusammenhängt«, erläutert Claudia Lomoschitz. »Viele Subkulturen definieren sich über Konsum, durch Geschmacksurteile werten sie sich gegenseitig auf – oder ab.« Die Künstlerin eröffnet damit ein neues Kapitel in unserem Gespräch. Es geht um Kitsch als Klassenfrage: »Geschmack ist ein subjektives Werturteil, das erst im achtzehnten Jahrhundert, nach der französischen Revolution, entsteht. Absurd, dass in dem Moment, in dem Menschen gleich viel wert werden, plötzlich Geschmacksabwertungen aufkommen.«

Stil wurde so zu einem Mittel der sozialen Spaltung und ermöglichte es, in diesem neuen System Hierarchien zu schaffen. Vielleicht stoße ich mich auch deshalb an der Behauptung, Kitsch sei »der schlechte Geschmack«, weil »der gute Geschmack« auch heute noch von einer kleinen, dominierenden Gruppe vorgeschrieben wird. Als aktuelles Beispiel nennt Claudia Lomoschitz Markentaschen. Während diese nur für wenige erschwinglich seien, werde der Kauf eines Imitats als kitschig abgewertet.

Verführerischer Kitsch

Im Wissen, dass Methode hinter der gesellschaftlichen Bedeutung von Kitsch steckt, ist für mich die scheinbare Verknüpfung von Kitsch und Weiblichkeit umso interessanter. Einige Verbindungslinien lassen sich durch die historische Rolle der Frau und die damit einhergehenden Werte wie Emotionalität und Friedfertigkeit erklären. Abgesehen davon fällt mir bei meinen Recherchen auf, dass Zuschreibungen von Kitsch teilweise fast wörtlich altbekannte weibliche Stereotype übernehmen. Sie erinnern mich an ein Frauenbild, wie es bereits die biblische Anekdote vom Sündenfall zeichnet. Kitsch wirkt verführerisch, ist eine Lüge, vulgär und nicht zu eigener Originalität fähig.

Das alles führt uns zur Überlegung, ob Kitsch und Weiblichkeit vielleicht in ihrer Rolle vergleichbar sind. »Women written by men« kennen wir ja nur zu gut. Frauen werden im Patriarchat eindimensional und

funktionalisiert dargestellt sowie abgewertet, weil das System auf Männer zugeschnitten ist. Kitsch gilt analog dazu zwar als Gegensatz zur Kunst, wird aber dennoch durch diese definiert. Frauen und Kitsch werden somit beide an fremden Maßstäben gemessen. Es dauert eine ganze Weile, bis mir auffällt, dass alle Einordnungen von Kitsch, mit denen ich mich bisher befasst habe, von Männern geschrieben worden sind. Erst als ich schließlich in Helga Kämpf-Jansens Artikel »Kitsch – oder ist die Antithese der Kunst weiblich?« über eine feministische Perspektive stolpere, merke ich, wie sehr mir

Claudia Lomoschitz, Künstlerin und Dozentin

diese gefehlt hat. Ihr Text bestätigt mich in einigen Überlegungen und stellt sogar ein »Wörterbuch des Kitsches« zusammen. Resümierend schreibt sie dort: »Auf der Ebene der begrifflichen Bestimmung durch den Mann sind die Einschätzungen des ästhetischen Phänomens ›Kitsch‹ und die Einschätzungen nicht nur der ästhetischen Aktivitäten der Frau, sondern auch ihrer wesensmäßigen Bestimmung weitgehend gleich, wobei das evozierte Frauenbild das ›Andere‹ der Frau darstellt, also die Hure und nicht die Heilige, die Femme fatale und nicht die Femme fragile, die Hexe und nicht die bürgerliche Gattin.«

Der Wert von Weiblichkeit

Dass das Kitsch-Urteil historisch vor allem auf Weibliches fällt, lässt sich belegen. Claudia Lomoschitz erzählt von der BauhausKunstschule der 1920er-Jahre, in der zunächst geschlechtliche Gleichberechtigung angestrebt wurde. Um aber im patriarchalen Diskurs der Zeit mitspielen zu können, seien Frauen ab 1922 nur noch in den Webereiklassen zugelassen worden. Trotz großer Erfolge – die Weberei war laut Lomoschitz die luk-

rativste Klasse des Bauhauses – habe diese kaum Wertschätzung erfahren, sie sei viel eher als »Frauenklasse« abgewertet worden. Die Kunstprofessorin erklärt mir auch, dass sich die geschlechtsspezifischen Farbcodes Rosa und Blau, wie wir sie heute kennen, erst Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts einstellten. Zuvor seien diese beiden Farben sogar gegenteilig konnotiert gewesen. Als Folge solcher Umdeutungen werden dann ganze Epochen aus heutiger Sicht belächelt und als kitschig abgetan. Kaiser Leopold I. in Schleifchen, vergoldeten Rüschen und ausgestelltem Rock – damals der letzte Schrei – hätte heute ohne Zweifel eine andere Wirkung.

Lange habe ich mich gefragt, was Kitsch und Weiblichkeit im Kern verbindet. Denn –ob Fußballkult, Autohype und Barbershops – kitschige Ästhetiken finden sich längst auch in männlichen Sektoren. Doch Kitsch ist eben weniger eine objektive Kategorie als ein Urteil, ein »Weiblichkeitsurteil«. Und das nicht zufällig: »Ich würde gar nicht sagen, Kitsch existiert – Kitsch wird gemacht. Das ist ein Mechanismus«, meint Lomoschitz.

Mehr und mehr wird mir klar, dass Kitsch vor allem eine Ablenkung ist. Wenn ich mir eine Tasche aus Kunstfell zulege und mich dadurch ein Stück besser fühle, lenkt das davon ab, dass sich an meiner Situation durch diesen Kauf substanziell nichts geändert hat. Andererseits wettern Herrscher gegen Kitsch, missbrauchen seine Zugänglichkeit dann aber für eigene Zwecke. Das kulturelle Angebot für die breite Gesellschaft wird eingeschränkt, gleichzeitig werden diese eingeengten Möglichkeiten als Kitsch abgetan. So folgt ein abwertendes Urteil auf das andere. Kitsch hat viele Gesichter, umso wichtiger ist es, Kitsch als Instrument zu verstehen und nicht als Gegebenheit.

Aktuell scheint Kitsch in der Popkultur und der Kunst ein Comeback hinzulegen. Auf Social Media stolpert man über Memes und Trends, die Kitsch als »trashy« Ästhetik zurückbringen, und ich freue mich darüber. Vielleicht ist es ein sinnvoller Umgang mit Kitsch, ihn in der Offensive zu verwenden und nicht mehr als Urteil über andere. »Letztendlich geht es nicht um Konsum, Geschmack oder Kitsch, sondern um Gemeinschaft«, sagt Claudia Lomoschitz und seufzt. »Leider befinden wir uns aber immer noch mitten in Kapitalismus und Patriachat.« Eine Aussage, an die ich wieder denken muss, als ich mir später meine Kaiserin-Sissi-Socken mit Herzchenmuster anziehe. Kamia Liu

Die künstlerische Arbeit von Claudia Lomoschitz findet sich unter www.claudialomoschitz.com. Lisa Zartler hat dieses Jahr die Meisterschule für Kommunikationsdesign an der Graphischen absolviert. Ihre Abschlussarbeit war im Juni im Künstlerhaus zu sehen.

DIE NEUE KOMÖDIE VON ANDERS THOMAS JENSEN

DEM REGISSEUR VON ADAMS ÄPFEL UND HELDEN DER WAHRSCHEINLICHKEIT

„Eine herrlich schwarzhumorige Komödie.“

AB 25. DEZEMBER IM KINO

Model fängt oft mürrische Blicke ein – wie hier in der Lower East Side von New York.

In der Albertina Wien wird das Werk der Fotografin Lisette Model gerade neu betrachtet. Es ist die erste große Ausstellung in Österreich seit 25 Jahren und eine Hommage an eine Wienerin, deren kompromissloser Blick die Fotografie veränderte. ———— Ein Blick zurück und zugleich nach vorn: Mit der großen Retrospektive zu Lisette Model widmet sich die Albertina einer Künstlerin, deren Werk sich über mehrere Kontinente erstreckt und auf eine große Zeitreise durch das zwanzigste Jahrhundert einlädt. Geboren 1901 in Wien, aufgewachsen zwischen verschiedenen Sprachen, Welten und kulturellen Systemen, floh Model 1938 vor dem Nationalsozialismus nach New York. Von dort aus prägte sie die Street-Photography wie kaum sonst jemand. Nun, rund 25 Jahre nach der letzten großen Schau in Österreich, wird ihr Werk hierzulande endlich wieder sichtbar. Und das gerade in einer Zeit, in der man sich mit dem schnellen Bild schwerer tut denn je zuvor: In der Masse visueller Produktion ist ein radikaler Blick wie jener von Model nur mehr schwer aufzufinden.

Kurator Walter Moser sieht in diesem erneuten An-die-Oberfläche-Bringen von Models Arbeiten eine doppelte Chance: »Es war an der Zeit, wieder auf ihr Werk zu schauen

– auch, weil mittlerweile mehr Material zugänglich ist.« In den Archiven der Albertina fanden sich nicht nur berühmte Fotoserien wie die »Promenade des Anglais« oder die Szenen aus »Sammy’s Bar« und »Nick’s Night Club«, sondern auch Fotografien, die bisher kaum jemand gesehen hatte: eine Serie von Museumsbesucher*innen, drei erhaltene Prints einer Hundeschau in New York und Aufnahmen aus Venezuela sowie Reno. Gerade diese unbekannten Kapitel zeigen, wie weit Models Blick reichte: von der mondänen Küstenpromenade über den Rausch der Clubs bis in die Wüsten Nevadas, wo sie Frauen porträtierte, die dort auf ihre

Scheidung warteten. »Diese Serie ist sehr melancholisch und zeigt, wie viel Empathie Lisette Model diesen Frauen entgegenbringt«, meint Moser.

Das Leben im Bild

Lisette Model war eine Fotografin, die jeden einzelnen Menschen ernst zu nehmen schien. Ihre Bilder zeigen keine Pose, kein kalkuliertes Gesicht, sondern den Moment dazwischen. Das Erschrecken, das Nichtwissen, das Innehalten. Fast wie zufällige Begegnungen, festgehalten im Vorübergehen. Ein unkonventioneller, manchmal voyeuristischer Blick, aber nie aufdringlich – eher überraschend, als wären

die Menschen auf ihren Fotos selbst über die plötzliche Aufmerksamkeit erstaunt. Model gilt dabei als kompromisslose Beobachterin, als Fotografin, die das Menschliche in seiner ganzen Widersprüchlichkeit einzufangen wusste. Im Glanz, wie im Scheitern und in den unzähligen Zwischenstufen, die ein menschliches Leben abzubilden vermag. Ihre Aufnahmen entstanden nicht aus Distanz, sondern aus Nähe. In der Bewegung nach dem Stillstand, im Ungeplanten der Momenthaftigkeit, in den Sekunden, in denen die Fassade bricht. Kurator Walter Moser: »Model ist viel mehr als die Künstlerin des bissigen Blicks. Sie hat auch einen empathischen, melancholischen und düsteren Blick entwickelt. Diese Vielseitigkeit sichtbar zu machen, war mir ein großes Anliegen.«

Gerade in ihren späteren Arbeiten, etwa in der Serie »Reno«, tritt dieser Wandel deutlich hervor. Hier begegnen wir Frauen, die in Motels warten, während ihr Leben stillzustehen scheint. Diese Melancholie ist kein Bruch, sondern die Fortsetzung einer Haltung: Lisette Model nahm Menschen sowohl in ihrer Angst als auch in ihrer Würde ernst. Nach den Jahren der McCarthy-Ära, in denen sie verhört worden war und viele Auftraggeber*innen verloren hatte, begann Model zu unterrichten. In der Lehre war sie so kompromisslos wie in ihren Bildern

und zeigte eine leidenschaftliche Hingabe zu ihrer Disziplin. »Schießt aus dem Bauch«, riet sie den Schüler*innen, darunter spätere Fotografiekoriphäen wie Diane Arbus, Bruce Weber oder Larry Fink. Moser beschreibt sie als Lehrerin, die die soziale Wirklichkeit intuitiv und unmittelbar wiedergeben konnte.

Zwischen Nähe und Distanz

Die Direktheit ihrer Bilder täuscht allerdings mitunter: »Man glaubt oft, Model sei ihren Motiven sehr nah gekommen, aber diese Unmittelbarkeit entstand vor allem in der Dunkelkammer«, erklärt Moser. Er erläutert weiter, dass Model mit einer Rolleiflex-Kamera fotografierte, die sie von oben bediente, was einen Blick aus der Unterperspektive bedingte. Lisette Model hat nicht einfach gesehen, sondern mit ihrem Blick die Wirklichkeit geformt. Die Nähe entstand dann in der Nachbearbeitung: Sie schnitt ihre Negative, verdichtete Kompositionen, entfernte Ablenkungen, bis das Wesentliche übrigblieb. Die Fotografien sind dadurch zugleich roh und präzise. Sie sind das Gegenteil des Perfektionismus – und doch durchdrungen von Perfektion. Die Ausstellung legt diesen Prozess offen: Negative, Kontaktbögen, eingezeichnete Bildausschnitte, Scans, die in Loops gezeigt werden.

Selbst als sie ins Visier der Politik geriet, bewahrte Lisette Model ihre Standhaftigkeit.

»Model begann in einem stark politisierten fotografischen Umfeld«, erzählt der Kurator. »Später versuchte sie, diese Lesart zu relativieren – wohl auch als Reaktion auf ihre Erfahrungen in der McCarthy-Ära.« Während dieser Zeit war Lisette Model nämlich ins Visier des FBI geraten, wegen ihrer Mitgliedschaft in der progressiven New York Photo League – einer Fotogemeinschaft, die wegen angeblicher kommunistischer Verbindungen überwacht und 1951 aufgelöst wurde. Die Schau zeigt auch deswegen Models Werdegang chronologisch, immer im Kontext seiner Zeitgeschichte. »Das war bei ihr gar nicht anders denkbar«, so Walter Moser. Sie führt von Frankreich über New York bis zu den späten Serien aus Venezuela und Reno.